Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

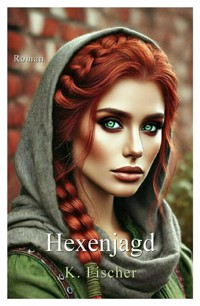

Raphaela müsste sich eigentlich über ihre Beförderung freuen, denn die bringt nicht nur ein besseres Gehalt, sondern auch Aufgaben mit sich, die weit interessanter sind als ihre bisherige Tätigkeit. Doch da sind nicht nur ihre besitzergreifende Mutter, die ihr kaum persönlichen Freiraum lässt, sondern auch die missgünstigen Kolleginnen, die ihr das Leben schwer machen. Zudem wird sie von seltsamen Träumen geplagt, die sie sehr verunsichern, weil diese im späten sechzehnten Jahrhundert, also in einer Epoche angesiedelt sind, mit der sie sich noch nie auseinandergesetzt hat. Als ihr schließlich Adrian begegnet, beginnt sie an ihrem Verstand zu zweifeln, denn sie kennt den charismatischen Mann aus ihren Träumen. Psychisch am Ende, zieht sie sich in ein selbst erschaffenes, scheinbar absolut sicheres Asyl zurück. Allerdings kommt sie auch in ihrer imaginären Welt nicht zur Ruhe, denn da steht plötzlich die Anklage im Raum, sie sei eine Hexe, die auf dem Scheiterhaufen brennen müsse.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 593

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hexenjagd

K. Fischer

Roman

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutsche Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder teilweisen Nachdrucks in jeglicher Form sind vorbehalten.

© 2017 Katica Fischer

http://www.katica-fischer.de

Foto: K. Fischer / Microsoft Designer

Covergestaltung: K. Fischer

Bereitstellung und Vertrieb:

Epubli (Neopubli GmbH, Berlin)

1

Die Kälte des Januarmorgens schien trotz des dicken Mantels und der warmen Kleidung darunter bis zu Raphaelas Knochen vordringen zu wollen. Und die Tatsache, dass ihr Bus selbst fünf Minuten nach der normalen Abfahrtzeit noch nicht in Sicht war, machte sie ärgerlich. Warum konnte das blöde Ding nicht ein einziges Mal pünktlich kommen, fragte sie sich genervt.

Endlich kam das lange Gefährt in Sicht und blieb dann leicht schlitternd an der Haltestelle stehen. Man hatte am frühen Morgen einen Streuwagen losgeschickt, doch die Fahrbahnen waren nach wie vor tückisch, weil man Salz statt Splitt gestreut hatte, sodass die Schneedecke nur oberflächlich angetaut war und nun einen sehr rutschigen Untergrund abgab.

Nachdem sich eine ältere Frau und ein gehbehinderter Mann in das Fahrzeug geschoben hatten, stieg auch Raphaela ein. Den Schal abwickelnd und den Mantel aufknöpfend, sah sie sich um. Dabei grüßte sie die eine oder andere vom Sehen bekannte Person durch ein leichtes Kopfnicken. Anschließend blickte sie aus dem Fenster, obwohl dort nur hohe, grau wirkende Wohnblocks zu sehen waren. Die Lippen fest aufeinandergepresst, erinnerte sie sich nun wieder an die unerfreuliche Diskussion mit ihrer Mutter, die beim Frühstück geführt worden war. Als ihr jedoch bewusst wurde, dass sie schon wieder auf dem besten Weg war, sich die Laune für den gesamten Tag zu verderben, zwang sie ihre Gedanken in andere Bahnen. Sie würde sich nun endgültig um eine eigene Wohnung kümmern, nahm sie sich vor. Ihre Mutter bezog eine gute Witwenrente, war also nicht auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Und sie selbst verdiente jetzt auch genug, um sich auf eigene Beine stellen zu können. Ja, ein bisschen Abstand würde ihnen beiden guttun, denn solange sie sich als stets verfügbare Gesellschafterin und allzeit auf Abruf stehende Haushalts-und Einkaufshilfe ausnutzen ließ, würde sich ihre Mutter nie ändern. Besser gesagt: Sie würde im Laufe der Zeit wahrscheinlich immer wehleidiger und noch phlegmatischer werden, als sie ohnehin schon war. Nein, das durfte man nicht zulassen. Schon sich selbst zuliebe nicht! Sie wollte schließlich nicht zum Einsiedler werden, der keinerlei soziale Kontakte mehr pflegen konnte, nur weil ihre Mutter sich einbildete, keinen Tag und schon gar keinen Abend ohne die Tochter auskommen zu können!

Als sie durch einen anderen Fahrgast versehentlich getreten und somit aus ihren Gedanken gerissen wurde, registrierte Raphaela, dass sie an ihrem Ziel angelangt war. Also schob sie sich umgehend zum Ausstieg des Busses.

Dem Geschäftsgebäude entgegenhastend, welches zu einer europaweit bekannten Speditionsfirma gehörte, und in dem sie schon als Auszubildende gearbeitet hatte, versuchte Raphaela, sich vorzustellen, wie es wohl sein würde, nach Dienstschluss in die eigenen vier Wände zurückzukehren, wo niemand auf ihr herumhackte oder ihre Freizeit beschnitt. Und da dieser Gedanke wunderbar war, begann sie unvermittelt zu lächeln. Allerdings kehrten ihre Mundwinkel schnell wieder in ihre ursprüngliche Position zurück, als sie beim Betreten des Großraumbüros bemerkte, dass ihre Kolleginnen bereits alle an ihren Schreibtischen saßen.

„Der Alte hat dich schon gesucht“, zischte ihr Verena zu, sobald sie an deren Schreibtisch vorbeikam.

Die Angesprochene indes nickte nur, um anzuzeigen, dass sie die Worte gehört hatte. Gleichzeitig schlüpfte sie aus ihrem Mantel und beeilte sich nun noch mehr, an ihren eigenen Arbeitsplatz zu kommen. Dort hängte sie das Kleidungsstück über die Lehne ihres Stuhles und startete sogleich ihren PC. Als sie schließlich saß, streifte sie die gefütterten Stiefel von den Füßen, um mit den Zehen nach ihren Ballerinas zu angeln, die sie unter ihrem Schreibtisch bereithielt, um nicht den ganzen Tag in unförmigem Schuhwerk dasitzen oder durchs Büro laufen zu müssen. Doch die leichten Halbschuhe ließen sich nicht auf Anhieb finden. Also bückte sie sich, um nachzuschauen, und fluchte dann unterdrückt. Im hintersten Winkel! So ein Mist! Jetzt musste sie doch wahrhaftig auch noch auf die Knie und wie ein Hund unter den Tisch kriechen!

Ohne weiter auf ihre Umgebung zu achten, ließ sich Raphaela von ihrem Stuhl gleiten, um ihre Schuhe hervorzuholen. Doch hatte sie diese kaum in der Hand, da bemerkte sie die beiden Beinpaare, die jetzt direkt neben ihrem Schreibtisch aufragten, und hätte sich am liebsten unsichtbar gemacht.

„Kann ich Ihnen helfen?“, ertönte nun eine angenehm klingende Männerstimme.

In ihrem Bestreben, so schnell wie möglich wieder eine würdevollere Haltung einzunehmen, beeilte sich die Angesprochene aufzustehen. Dabei stieß sie unsanft mit dem Kopf gegen etwas Hartes. Als sie daraufhin erschrocken aufsah, entdeckte sie ein gut geschnittenes Männergesicht nur wenige Zentimeter von ihrem eigenen entfernt, und fühlte augenblicklich ihre Wangen brennen.

„Ent … Verzeih …“, stammelte sie, während sie schuldbewusst zusah, wie sich ihr Gegenüber das Kinn rieb. „Es tut mir furchtbar leid.“ Die Beine zitterten ihr so sehr, dass sie meinte, jeden Moment umkippen zu müssen. Auf bestrumpften Füßen, in jeder Hand einen der Ballerinas festhaltend, stand sie da und wusste nicht, was sie noch zu ihrer Entschuldigung sagen sollte. Die Situation war ihr sehr unangenehm. Und das nicht nur wegen des malträtierten Männerkinns. Der missbilligende Blick des Seniorchefs, der gleich neben seinem Begleiter darauf wartete, dass sie endlich fertig wurde, machte ja mehr als deutlich, was er von ihrem Benehmen hielt. Also senkte sie den Kopf und bückte sich gleichzeitig, um in ihre Schuhe zu schlüpfen. Dabei hoffte sie von Herzen, die anderen Frauen seien so beschäftigt gewesen, dass sie den Vorfall gar nicht oder nur nebenbei registriert hätten.

„Ich will Ihnen Ihren neuen Chef vorstellen“, erklärte Redehof Senior in gewohnt arroganter Manier. „Falls Sie ihn noch nicht gesehen oder von ihm gehört haben, das ist mein Sohn.“ Seine Rechte auf die Schulter des Vorgestellten legend, sah er diesen kurz an, um sich dann wieder seiner Angestellten zuzuwenden. „Er ist seit heute mein Partner und Stellvertreter. Und Sie werden ab sofort für seinen persönlichen Schriftwechsel verantwortlich sein.“

Raphaela nickte bloß, während sie sich flugs einen ersten Eindruck von Redehof Junior machte. Sie hatte schon viel von ihm gehört, ihn aber bisher noch nie persönlich gesehen. Er war seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten und hätte als sein Zwillingsbruder durchgehen können, wenn er vierzig Jahre älter gewesen wäre. Allein seine Augen wirkten etwas verwirrend, denn sie wiesen ein sehr intensives Blau auf. Außerdem war er einen halben Kopf größer als sein Vater und schien ausgiebig Sport zu treiben, denn seine Statur war die eines durchtrainierten Athleten.

Dass ihre Musterung nicht unbemerkt geblieben war, ließ Raphaelas Wangen nun noch rosiger werden. Also wich sie dem direkten Blickkontakt mit dem Juniorchef aus, indem sie den Kopf senkte, um anschließend so zu tun, als prüfe sie kurz die Anordnung der Arbeitsmaterialien auf ihrem Schreibtisch. Wie peinlich, dachte sie beschämt. Er musste sie für ein richtiges Trampel halten. Erst rammte sie ihm den Schädel unters Kinn. Und dann stellte sie sich auch noch hin und starrte ihn an, als hätte sie nie zuvor einen gut aussehenden Mann gesehen.

„Wenn Sie mich brauchen, klingeln Sie einfach durch“, brachte sie endlich mit belegter Stimme hervor. „Ich komme dann in Ihr Büro.“

„Das wird nicht nötig sein“, winkte Redehof Junior ab. „Sie bekommen nämlich einen eigenen Schreibtisch in meinem Vorzimmer.“ Kaum hatte er zu Ende gesprochen, da bemerkte er ihren fassungslosen Gesichtsausdruck und lächelte leicht. „Damit Sie nicht so weite Wege zurückzulegen haben“, fügte er erklärend hinzu. „Mein Reich liegt nämlich im ersten Stock, weil es hier oben keine Räume mehr gibt, die groß genug für ein weiteres Büro wären.“

Raphaela schaute sich unauffällig um. Das Großraumbüro der Speditionsfirma wies sechs Arbeitsplätze auf, an denen jeweils eine Schreibkraft saß. Es gab da sicherlich einige Frauen, die weit versierter und selbstsicherer waren als sie, stellte sie neidlos fest. Warum ausgerechnet sie? Warum nicht ihre Kollegin und beste Freundin Verena? Verena war ein paar Jahre älter und vor allem erfahrener im Umgang mit wichtigen Leuten.

„Packen Sie am besten gleich Ihre Sachen zusammen“, unterbrach der Seniorchef ihre Überlegungen. „Und dann kommen Sie mit. Sie sind die Einzige, die ich hier im Augenblick entbehren kann.“

Da es ein unüberhörbarer Befehl war, nickte Raphaela nur. Mund halten und gehorchen, ermahnte sie sich. Schließlich gab es genügend qualifiziertes Personal, das auf der Straße stand und nur darauf wartete, dass eine Stelle frei wurde. Auch wenn ihr selbst die Beförderung nicht wirklich willkommen war, musste sie doch dankbar sein, denn dadurch hatte sie nun die Gewissheit, dass sie ihren Job auch längerfristig behalten konnte!

Dass man ihr Tun interessiert beobachtete, wusste Raphaela, ohne es sehen zu müssen. Sie spürte förmlich die Blicke ihrer Kolleginnen in ihrem Rücken, während sie die wenigen persönlichen Dinge auf ihrem bisherigen Schreibtisch zusammen klaubte, um alles in ihrer Umhängetasche zu verstauen. Anschließend nahm sie ihre Stiefel und den Mantel zur Hand, und sah dann abwartend zu den beiden Herren auf, die immer noch an gleicher Stelle standen.

„Dann wollen wir mal.“ Ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, marschierten die beiden Männer voran, im sicheren Wissen, dass sie ihnen umgehend folgen würde.

Raphaela indes machte ihrer sichtlich besorgten Freundin bloß ein kurzes Zeichen, um diese zu beruhigen, bevor sie mit gesenktem Kopf durch das Großraumbüro in Richtung Aufzug hastete. Sie wusste, für die nächsten Stunden würde sie Gesprächsthema Nummer Eins zwischen den zurückbleibenden Frauen sein. Allein darum verwünschte sie erneut ihr vermeintliches Glück, weil es sie in den Mittelpunkt des allgemeinen und zumeist neidischen Interesses stellte. Da dies jedoch genauso wenig zu ändern war, wie die Entscheidung des Big-Bosses, seufzte sie innerlich.

Dass sie ein ansprechendes Äußeres besaß, wusste Raphaela. Doch dass man sie während der kurzen Liftfahrt in das untere Geschoss als ausnehmend hübsch, ja sogar als außergewöhnlich interessant einstufte, hätte sie sehr überrascht. Sie trug ihr rotbraunes, langes Haar meist zu einem langweilig wirkenden Pferdeschwanz gebunden, weil es auf diese Weise am leichtesten zu bändigen war. Außerdem verwendete sie kaum Make-up, sodass ihr schmales Gesicht blass und unscheinbar anmutete. Allein die hohen Wangenknochen und die leicht schräg stehenden grünen Augen über einer kleinen geraden Nase vermittelten einen exotischen Eindruck, was auch sie selbst relativ ansehnlich fand. Ihre Lippen hätten ruhig ein bisschen schmaler sein können, fand sie. Auch wäre es gut gewesen, wenn sie ein wenig größer gewesen wäre, dachte sie bedauernd. Aber da das nicht zu ändern war, musste man sich damit abfinden.

Wie verunsichert sie war, sah man Raphaela an ihrer gesamten Haltung an: Ihre Sachen an sich gedrückt, so als erhoffe sie sich davon Schutz gegen etwaige Angreifer, hielt sie den Kopf konsequent gesenkt, was einen direkten Blickkontakt unmöglich machte. Dennoch wurde sie von ihrem neuen Chef eingehend gemustert, als billig aber geschmackvoll gekleidet beurteilt, und am Ende anerkennend belächelt, weil sie so vorausschauend gewesen war, an diesem Morgen ihre Füße vor den eisigen Temperaturen zu schützen, während andere Frauen aufgrund ihres übersteigerten Modegehorsams halb erfrorene Zehen zu beklagen hatten.

Endlich hielt der Aufzug an.

Raphaela ließ die beiden Männer wieder vorgehen, denn sie wusste einfach noch nicht, in welche Richtung sie sich wenden sollte. Als sie jedoch die Räumlichkeiten betrat, in welchen sie von nun an arbeiten sollte, blieb sie wie vom Blitz getroffen stehen. Sie hatte sich bereits auf alles Mögliche gefasst gemacht, dachte sie bestürzt. Aber nicht auf solch ein Chaos! Beide Räume waren erst vor kurzer Zeit in einem matten Weiß gestrichen worden. Doch den Dreck, der durch die Renovierungsarbeiten entstanden war, hatte niemand beseitigt. Die beiden großen Fenster starrten vor Staub und Farbspritzern. Auch der Fußboden benötigte dringend eine Grundreinigung. Allein die neuen Büromöbel, die man mitten im Raum abgeladen und einfach dort stehen gelassen hatte, ließen ahnen, dass die beiden Zimmer später doch nicht so kalt wirken würden, wie zunächst befürchtet, denn sie waren allesamt aus hellem, zum Teil auch farblich lackiertem Holz gefertigt.

„Kümmern Sie sich darum, dass hier zunächst sauber gemacht wird, Frau Falkner“, befahl der Seniorchef. „Und wenn Sie so weit sind, melden Sie sich unten im Lager. Herr Ochs weiß, dass hier noch ein paar Möbel richtig hingestellt werden müssen.“ Kaum hatte er zu Ende gesprochen, da marschierte er auch schon wieder zum Ausgang und zerrte seinen Sohn am Jackenärmel hinter sich her. „Sollte jemand nach uns fragen, wir sind auf dem Weg zu einem Kunden“, erklärte er über die Schulter hinweg.

Die Abendnachrichten liefen bereits im Fernsehen, als Raphaela endlich nach Hause kam. Statt sich jedoch auf ihren wohl verdienten Feierabend zu freuen, wollte sie am liebsten gleich wieder kehrtmachen und zu ihrer Freundin flüchten, denn sie wusste ja, was nun kommen würde.

„Wo kommst du jetzt her?“ Frau Falkner stand mit vor der Brust verschränkten Armen im Durchgang zwischen Flur und Wohnraum. „Hast du mal auf die Uhr gesehen?“ Ihre Miene war der reinste Vorwurf. „Und erzähl mir jetzt nichts von Arbeit! Du hast seit drei Stunden Feierabend! Also, wo warst du? Denkst du vielleicht auch einmal an deine arme Mutter, die sich Sorgen um dich macht? Warum gibst du mir keine Antwort?“

„Du lässt mich ja nicht zu Wort kommen.“ Raphaela hatte während des mütterlichen Monologes Mantel und Tasche an die Garderobe gehängt und wollte nun zur Küche. Ihre Feststellung war beileibe nicht böse gemeint. Es handelte sich dabei vielmehr um eine rein spontane Erwiderung. Dennoch wurde sie sogleich anhand einer schallenden Ohrfeige für ihre vermeintliche Frechheit bestraft.

Zunächst viel zu erschrocken, um reagieren zu können, sah die Geschlagene ihr Gegenüber bloß fassungslos an. Dann fasste sie sich an die brennende Gesichtshälfte.

„Was soll das?“ Mit einem Mal war die Müdigkeit wie weggeblasen.

„Was das soll, fragst du mich?“ Frau Falkner schien zutiefst empört. „Ich werde dir sagen, was das soll. Du undankbares kleines Miststück! Du lässt mich hier stundenlang allein, ohne daran zu denken, dass du noch einkaufen musst. Jetzt ist noch nicht einmal Brot im Haus! Was, bitte schön, soll ich denn jetzt auf den Tisch bringen? Willst du, dass wir verhungern?“

Raphaela meinte, sie hätte nicht richtig gehört.

„Warum bist du denn nicht selbst einkaufen gegangen?“, fragte sie im ungläubigen Tonfall. „Du hattest doch genügend Zeit. Warum wartest du immer auf mich?“

„Was denn? Du wagst es, mir Vorwürfe zu machen?“ Frau Falkners Empörung verwandelte sich zusehends in blanke Wut. „Du? Die den ganzen Tag nur auf einem Stuhl hockt und ein bisschen auf der Schreibmaschine herumklimpert? Du verdammtes faules Aas! Ich habe genug mit dem Haushalt zu tun!“ Sie wollte erneut zuschlagen, kam jedoch nicht mehr an ihre Tochter heran, weil ihr diese reflexartig auswich und dann die Tür zu ihrem eigenen Schlafzimmer öffnete.

„Einmal reicht.“ Raphaela hatte Mühe, ihre Beherrschung zu wahren. Sie war in der Tat so verletzt und schockiert, dass sie noch nicht einmal mehr Hunger verspürte. „Wenn du dich beruhigt hast, können wir vielleicht vernünftig miteinander reden. Aber solange du mich nur anschreist und schlägst, bin ich nicht bereit, dir weiter zuzuhören.“ Sie hatte kaum zu Ende gesprochen, da betrat sie ihr Zimmer und drückte anschließend die Tür energisch ins Schloss. Aber erst, nachdem sie den Schlüssel zweimal herumgedreht hatte, ließ sie ihren Tränen freien Lauf. So weit war es also schon, dachte sie bekümmert. Jetzt ging ihre Mutter noch nicht einmal mehr allein vor die Tür. Wie sollte das bloß enden? … Zwei Jahre war es nun her, dass ihr Vater einen schweren Herzanfall erlitten und kurz danach verstorben war. Das hatte nicht nur sie selbst in Schock-Starre versetzt. Doch ihre Berufsausbildung, in der sie gerade steckte, und ihre völlig gebrochene Mutter, die rund um die Uhr Trost und Zuwendung gefordert hatte, hatten sie gezwungen, ihren eigenen Schmerz vorübergehend beiseitezuschieben. Anfangs war es ihr auch völlig normal erschienen, dass sie für ihre Mutter da sein musste, denn die Trauerarbeit ließ sich ja bekanntlich zu zweit viel leichter bewältigen. Allerdings hatte sie selbst kaum ein Wort des Trostes zu hören bekommen. Ganz im Gegenteil war sie immer häufiger mit Vorwürfen überhäuft worden, weil sie angeblich herzlos und egoistisch war. Zudem wurde sie in letzter Zeit immer mehr wie eine Gefangene behandelt, die das Haus nur dann verlassen durfte, wenn sie arbeiten ging oder zum Einkaufen geschickt wurde. Zwischendurch mal ins Kino oder einfach mal Bummeln gehen, kam gar nicht infrage, denn das hätte ja bedeutet, dass ihre Mutter dann ganz allein und hilflos zurückgeblieben wäre. Selbst ihr Besuch war unerwünscht, weil er störend empfunden wurde. Tauchte ihre Freundin Verena tatsächlich mal spontan bei ihr auf, was immer seltener vorkam, strafte man sie mit Unfreundlichkeit oder ignorierte sie gar. Verena … Mittlerweile sahen sie sich nur noch in den Arbeitspausen, weil das die einzige Zeit war, in der man sich ungestört unterhalten oder gemeinsam etwas unternehmen konnte. … Es wurde wirklich Zeit, dass sie was tat!

Mittlerweile todmüde, ließ Raphaela sich auf ihr Bett fallen. Anschließend streifte sie die Stiefel von den Füßen und zog die Beine leicht an, um bequemer liegen zu können. Sie wollte bloß eine Minute ausruhen, nahm sie sich vor. Danach würde sie ein Bad nehmen und hinterher richtig ins Bett gehen. Bewusst das anhaltende Gezeter vor ihrer Zimmertür überhörend, zog sie die Tagesdecke ein wenig über ihre Beine. Dabei atmete sie ein paar Mal durch und schlief dann tief und fest ein, um kurz darauf in einem seltsamen Traum zu versinken.

ooo

Die letzten Strahlen der untergehenden Wintersonne ließen das Furcht einflößende Sandsteingebäude noch düsterer erscheinen, welches von hohen Tannen umgeben war. Allein der Anblick der unbeleuchteten und darum fast schwarz wirkenden Fenster verursachte der Heimkehrenden eine unangenehme Gänsehaut. Wer auch immer für die Errichtung dieses Hauses verantwortlich gewesen war, hatte sicherlich keinen einzigen Gedanken an Schönheit oder Behaglichkeit verschwendet, dachte sie bedauernd.

Den dunklen Umhang fester um die schmalen Schultern ziehend, beeilte sich die junge Frau, hineinzukommen, denn die Kälte griff nun immer unbarmherziger nach ihr. Schnell schloss sie die Eingangstür und wollte sogleich zum Küchentrakt, um sich einen heißen Tee zu bereiten. Sie wurde jedoch aufgehalten, weil ein Zipfel ihres langen Rockes zwischen Tür und Rahmen gefangen war, sodass sie sich erst befreien musste.

„Wo kommst du jetzt her?“ Die herrische Frauenstimme schien aus dem Nichts entsprungen und wehte nun wie ein eisiger Luftzug durch den hohen Eingangsbereich.

Die Gefragte war beim Klang der Worte unvermittelt zusammen gefahren. Doch nun schaute sie sich nach der Sprecherin um, die plötzlich groß und drohend im Türrahmen des Salons stand.

„Ich war im Dorf“, erklärte die Siebzehnjährige sichtbar eingeschüchtert. „Der Pfarrer hat mich gebeten, die Bücher durchzusehen, um entscheiden zu können, ob sie noch brauchbar sind.“

„Was hat das mit dir zu tun?“, wollte die Hausherrin wissen. „Seit wann kümmert sich die Tochter des Verwalters um solche Dinge? Das ist doch wohl die Aufgabe eines Anderen!“

Die Zurechtgewiesene senkte ergeben den Kopf, denn sie wusste, dass eine Erklärung weder erwünscht war noch wirklich erwartet wurde. Ihre Mutter war wohl die Letzte, die ein Interesse an der Sonntagsschule aufbrachte, in der die Kinder der Armen im Lesen und Schreiben unterrichtet wurden, denn sie lebte in einer völlig anderen Welt. Für sie zählte nur der offensichtliche Wohlstand, den sie dank der harten Arbeit der Bauern genießen konnte, die sich tagtäglich auf ihren Feldern abmühten, um die Steuern und Ernteabgaben aufbringen zu können, die vom Verwalter und von ihrem Lehnsherrn gefordert wurden. Dass ihre eigene Vorratskammer üppiger gefüllt war als manch eine der Bauern, die zudem eine große Familie zu ernähren hatten, kümmerte sie nicht. Und ihr Gemahl war auch nicht viel besser in seiner Gleichgültigkeit. Für ihn war sein Weinkeller viel wichtiger als die Belange der Bauern.

„Vater hatte keine Zeit.“ Das war nicht ganz richtig, gestand sie sich schuldbewusst ein. Er war zu betrunken gewesen, um sich beim Pfarrer sehen zu lassen. „Deshalb bin ich gegangen.“ Sie nahm den Umhang ab und wollte weiter in die warme Küche. Allerdings kam sie nicht weit, weil sich eine unnachgiebige Hand um ihren Oberarm legte, um sie aufzuhalten.

„Lady Langley war hier“, zischte die Hausherrin böse. „Sie wollte dich sehen. Aber mein Fräulein Tochter war ja nicht anwesend! Was denkst du dir bloß? Weißt du eigentlich, wie peinlich die Situation für mich war? Ich musste für dich lügen!“

„Was?“ Das Mädchen blickte völlig entgeistert auf sein Gegenüber.

„Ja“, schimpfte die Frau des Gutsverwalters sichtlich erzürnt. „Ich musste mir etwas einfallen lassen, damit sie nicht denkt, ich hätte dich nicht gut erzogen! Wie sollte ich ihr denn auch erklären, dass ich nicht weiß, wo du dich gerade aufhältst? Und selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich der Dame ja wohl schlecht erzählen können, dass du dich mehr um die Belange der stinkenden Bauern kümmerst als um deine Gebete und deine häuslichen Pflichten!“

„Es sind keine stinkenden Bauern“, wagte sich die junge Frau einzuwenden. „Sie schuften, damit wir genug zu essen …“ Weiter kam sie nicht, denn die mit schweren Ringen besetzte Hand ihrer Mutter klatschte unversehens in ihr Gesicht.

„Du wagst es?“ Die Hausherrin erschien nun noch wütender als zuvor. „Halt den Mund und erinnere dich an deine gute Erziehung! Habe ichdir etwa beigebracht, deiner Mutter zu widersprechen? Oder hast du das von den Bauernlümmeln gelernt? Wenn das nämlich so ist, wäre es wirklich angebracht, dich einzusperren, damit du dich wieder besinnst. Wage es nicht! Wage es ja nicht noch einmal, mich zu belehren!“

Die Geschlagene hob eine zitternde Hand an die schmerzenden Lippen. Als sie dann einen blutenden Riss ertastete, drückte sie sogleich ein Taschentuch darauf. Dazu erzogen, stets gehorsam und geduldig abzuwarten, bis sie eine Erlaubnis bekam, sich zu entfernen, zögerte sie für einen kurzen Moment. Doch dann wandte sie sich wortlos ab und lief eilends die Treppe hinauf. In diesem Augenblick hatte sie nur noch einen Wunsch: Sie wollte schleunigst in ihre Kammer, mochte diese auch noch so kalt sein. Vergessen war der Hunger, der sie nach Hause getrieben hatte. Vergessen auch der Wunsch nach Wärme. Alles, was sie sich jetzt herbeisehnte, war die Stille und Abgeschiedenheit eines Raumes, welchen sie verriegeln und somit zu einem absolut sicheren Zufluchtsort machen konnte.

„Lady Langley wollte mit dir sprechen“, giftete die Hausherrin hinter ihrer Tochter her. „Sie wollte dich zu ihrer Gesellschafterin machen. Aber so wie es aussieht, können wir nun nicht mehr damit rechnen. Du wirst in ein Kloster gehen müssen, denn so wie du dich verhältst, wird kein Mann von Stand dich haben wollen!“

Die Beschimpfte sparte sich eine Erwiderung, wohl wissend, dass dies alles nur noch schlimmer machen würde. Sie hatte sich nichts vorzuwerfen, auch wenn man ihr immer wieder unterstellte, sie sei ein leichtfertiges Frauenzimmer. Sie hatte bloß die Aufgabe des Vaters übernommen, um ihm eine zwar wohl verdiente aber höchst peinliche Rüge vom Pfarrer zu ersparen. Zudem wäre er ohnehin nicht in der Lage gewesen, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Aber einer musstesich doch um die Belange der armen Kinder kümmern! Dummheit war doch der größte Feind des Menschen! Wer dumm gehalten wurde, von dem konnte man nicht verlangen, dass er die Notwendigkeit bestimmter Dinge einsah. Die Alten gaben ihr Wissen zwar immer weiter, aber neue Erkenntnisse fanden kaum ein offenes Ohr, weil man der modernen Wissenschaft misstraute, die meist völlig unbekannte und daher vermeintlich verdrehte Behauptungen aufstellte. Dabei war es doch äußerst wichtig, über neue Arbeitsweisen oder eine verbesserte Bodennutzung nachzudenken, denn nur wenn man bereit war, Neuheiten als normal und brauchbar zu erkennen, würde man auf Dauer bessere Ernten einfahren und sich somit auch das Leben erleichtern können!

Die schimpfende Stimme der Mutter immer noch in den Ohren, zog sich die junge Frau aus und schlüpfte unter die Daunendecke, um diese sogleich über ihren Kopf zu ziehen. Dennoch wurde das Gezeter außerhalb ihrer Kammer nicht leiser. Ganz im Gegenteil!

ooo

„Mach endlich diese verfluchte Tür auf!“

Raphaela schreckte jäh aus dem Schlaf und meinte, ihr Herz müsse ihr jeden Augenblick aus dem Leibe springen, so schnell und hart schlug es gegen ihre Rippen. Für ein paar Sekunden unfähig, zu entscheiden, wo sie gerade war, blickte sie verwirrt zur Zimmerdecke hinauf. Als sie schließlich ihr eigenes Zimmer wiedererkannte, richtete sie sich auf. Ein Traum, dachte sie erleichtert. Sie hatte bloß geträumt. Merkwürdig nur, dass sie auch jetzt, wo sie hellwach war, die gleiche Bedrohung zu spüren meinte, wie vor ihrem Erwachen. Die Atmosphäre im Inneren des unheimlich wirkenden Sandsteingebäudes, welches sie in ihrem Traum gesehen hatte, war in der Tat eisig gewesen. Und auf ihrem Weg die Treppe hinauf, war sie das Gefühl nicht losgeworden, aus jedem dunklen Winkel von verborgenen Augenpaaren beobachtet zu werden. Selbst in der kleinen und eiskalten Kammer, in die sie sich am Ende geflüchtet hatte, war es ihr vorgekommen, als belauere man sie aus allen Ecken heraus.

„Komm gefälligst raus! Du musst mit mir frühstücken.“

Raphaela schaute unwillkürlich auf den Wecker und sprang dann wie angestochen auf. Mist! Weil sie am Vorabend weder richtig ins Bett gegangen war, noch den Wecker gestellt hatte, war sie jetzt viel zu spät dran. Das hatte ihr gerade noch gefehlt! Ohne weiter auf ihre Mutter zu achten, stürzte sie zur Tür hinaus ins Badezimmer. Auch wenn das jetzt noch mehr Zeit kostete, sie brauchte eine Dusche, rechtfertigte sie sich vor sich selbst. Und frische Kleidung war auch nötig, denn die Sachen, die sie momentan trug, waren nicht nur verschwitzt, sondern auch komplett zerknautscht!

An diesem Morgen schaffte Raphaela ihre Morgentoilette in Rekordzeit. Danach lief sie mit offenem Mantel und ohne Schal aus der Wohnung. Da der Bus nun weg war, blieb ihr nur noch eine Möglichkeit.

Während sich das Taxi seinen Weg durch den Berufsverkehr bahnte, sah Raphaela immer wieder auf ihre Armbanduhr, deren Zeiger unbarmherzig vorwärts rückten. Welch eine Blamage, dachte sie beklommen. Da wurde sie zur Junior-Chefsekretärin befördert und kam schon am nächsten Tag zu spät! Was würde man nun von ihr denken?

Als der Wagen endlich den Parkplatz des Firmengeländes ansteuerte, kramte sie ihr Portemonnaie heraus und drückte das Fahrgeld in die verlangend ausgestreckte Hand des Taxichauffeurs. Danach stieg sie hastig aus und rannte zum Eingang des Gebäudes. Den Kopf über ihre Handtasche gebeugt, in die sie gerade ihre Geldbörse zurückschob, bemerkte sie den Mann nicht, der im selben Moment hinauswollte, in dem sie hinein strebte. Und so rannte sie buchstäblich in ihn hinein, wobei ihr Kopf schmerzhaft gegen sein Kinn krachte.

So abrupt im Lauf gestoppt, schwankte sie bedenklich und konnte den drohenden Sturz gerade noch verhindern, indem sie sich an den nächstbesten Halt klammerte. Als sie jedoch erkannte, dass sie sich am Revers eines teuren Herrensakkos festhielt, in welchem eine bekannte Person steckte, ließ sie augenblicklich los, um sogleich einen Schritt rückwärts zu machen. Sie meinte, im Erdboden versinken zu müssen, und spürte ihre Wangen brennen, als seien sie mit Feuer versengt worden. Zudem schlug ihr Herz so schnell und so hart, dass sie fürchtete, ihr Gegenüber könne das Trommeln hören.

„Entschuldigen Sie“, bat sie atemlos. „Ich … Mein Wecker … Ich habe verschlafen.“

„Irgendwie haben Sie es auf mein Kinn abgesehen“, überging der Angerempelte ihre Erklärung, während er gleichzeitig ihr hochrotes Gesicht musterte. „Nur keine Panik“, fuhr er gleich darauf im beruhigenden Tonfall fort. „Ihre Verspätung ist noch gar nicht weiter aufgefallen. Ich bin nämlich selbst gerade gekommen. Muss noch mal zu meinem Wagen. Ich habe dummerweise meine Aktentasche vergessen.“

Während ihr Chef zum Parkplatz ging, wandte sich Raphaela schnell ab und eilte zum Büro hinauf. In Windeseile bereitete sie alles Nötige vor und ließ dann ein unsicheres Lächeln sehen, als die Tür aufging.

„Kommt nicht mehr vor“, versprach sie zerknirscht. „Es tut mir wirklich furchtbar leid.“

„Sie müssen sich nicht dauernd entschuldigen“, erwiderte Redehof Junior freundlich. „Eine Verspätung ist doch kein Beinbruch. Schließlich haben Sie gestern noch sehr lange gearbeitet. Warum kochen Sie uns nicht erst einmal einen Kaffee? Arbeiten können wir dann immer noch.“ Ohne eine Erwiderung abzuwarten, schlenderte er in den angrenzenden Raum, der sein eigentliches Büro darstellte. Dort nahm er hinter seinem Schreibtisch Platz, um zunächst ein paar Dinge so hinzurücken, wie er sie gerne haben wollte.

Raphaela indes beeilte sich, seinen Wunsch zu erfüllen. Welch ein Glück, dachte sie, dass sie gestern noch daran gedacht hatte, entsprechende Gerätschaften und das notwendige Geschirr zu organisieren.

Obwohl sie den ganzen Vormittag mit verschiedenen Aufgaben konfrontiert wurde, gingen Raphaela die Bilder ihres Traums nicht aus dem Sinn. Selbst während der kurzen Mittagspause, in der sie lustlos in ihrem Essen herumstocherte, welches sie in der Betriebskantine zu sich nahm, grübelte sie über die Bedeutung nach, die ihr Schlaferlebnis doch mit Sicherheit haben musste.

„Hey, Ela! Na, wie fühlt man sich als Chefsekretärin?“

Die Angesprochene hatte nicht mitbekommen, dass jemand an ihren Tisch getreten war, und schaute nun ziemlich erschrocken zu der Sprecherin hinauf. Als sie jedoch den Ankömmling erkannte, lächelte sie erleichtert.

„Hallo, Verena“, grüßte sie, während sich ihre Freundin zu ihr setzte, um sogleich ihr Besteck aus der Serviette zu rollen. „Bin auch nur ’ne Tippse, genau wie alle anderen auch. Hat sich nichts geändert.“

Für einen kurzen Moment hielt Verena inne, um ihr Gegenüber forschend zu mustern. Doch dann fuhr sie damit fort, Geschirr und Besteck auf ihrem Tablett hin und herzurücken, so als sei es ihr wichtig, dass die Teile eine bestimmte Anordnung einnahmen.

„Du weißt, dass man sich das Maul über dich zerreißt“, sagte sie schließlich so leise, dass man sie am Nachbartisch nicht hören konnte. „Ja?“

„Na und?“, erwiderte Raphaela scheinbar unbeeindruckt. „Der Alte hat mich abkommandiert, weil ich die Einzige war, auf die er verzichten konnte. Was gibt’s da zu quatschen?“

„Ja, schon.“ Verena zögerte zunächst, doch dann sprach sie weiter: „Trotzdem spielt da der Neid eine große Rolle. Dass ausgerechnet du diesen Job bekommen hast, können viele nicht verstehen. Es hätte genügend erfahrene Kräfte gegeben, die man dem Junior hätte zuteilen können. Einige behaupten sogar, dass du alles getan hast, um den Alten einzuwickeln, damit du die Stelle kriegst.“

Raphaela taxierte ihr Gegenüber mit einem durchdringenden Blick.

„Denkst du das auch?“, fragte sie am Ende rundheraus.

„Was glaubst du denn?“ Verena war ehrlich empört. „Den Job hätte ich zwar auch gerne gehabt, aber es sollte eben nicht sein. Meine Chance kommt schon noch, da bin ich mir sicher.“

Raphaela presste kurz die Lippen aufeinander.

„Ich tippe nichtssagende Briefe und koche ab und an einen Kaffee“, erklärte sie zurückhaltend. „Also, mir wäre es lieber gewesen, man hätte mich nicht dazu verdonnert. Dafür habe ich nicht drei Jahre lang gebüffelt! Ich …“ Sie brach abrupt ab, weil ihre Kollegin mit einem Mal sehr eigenartig drein sah. Dem Blick der Freundin folgend, entdeckte sie eine ihr wohlbekannte Gestalt gleich neben sich und hätte sich am liebsten im nächstbesten Mauseloch verkrochen, weil sie annahm, dass der Neuankömmling mehr gehört hatte, als ihr lieb war.

„Darf ich mich anschließen?“ Redehof Junior wartete eine Antwort gar nicht erst ab, sondern stellte sogleich sein Tablett auf den Tisch. Danach setzte er sich auf den freien Stuhl unmittelbar neben Raphaela. „Riecht köstlich“, stellte er lächelnd fest. „Hoffentlich schmeckt es auch so gut.“

Die beiden Frauen tauschten unsichere Blicke, die mehr als deutlich machten, wie unangenehm ihnen die Situation war. Da sie aber nicht unhöflich sein wollten, nahmen sie sein Verhalten kommentarlos hin. Anschließend sahen sie ihm schweigend zu, wie er seine Mahlzeit mit Appetit verspeiste, rührten ihr eigenes Essen jedoch nicht mehr an.

Erst als Verena aufstand, um ihr Tablett wegzubringen, fühlte sich auch Raphaela in der Lage, etwas zu unternehmen. Mit einem entschuldigenden Lächeln auf den Lippen stand auch sie auf, murmelte etwas von dringender Arbeit, und tat es dann ihrer Freundin nach. So was Blödes, seufzte sie innerlich. Jetzt hatten die Schwätzer zusätzliches Material, um sich die Mäuler zu zerreißen. Dass sich der Junior ausgerechnet ihren Tisch ausgesucht hatte, war bestimmt kein Zufall, würden sie sagen. Dass aber die anderen Tische alle voll besetzt gewesen waren, würde keiner erwähnen!

Raphaela wusste nur zu gut, dass ihre Kolleginnen aus blankem Neid zu allerlei Lügen fähig waren. Schließlich hatte sie als Lehrmädchen mehr als eine Intrige miterleben müssen, die einer „unbeliebten“ Person gegolten hatte. Und die Vermutung, dass sie diesmal nicht Beobachterin, sondern Ziel solcher Machenschaften werden würde, schnürte ihr die Kehle zu. Das Gefühl, als würde sie unaufhaltsam auf einen Abgrund zusteuern, wurde immer zwingender, obwohl sie sich immer wieder mit dem Gedanken zu beruhigen versuchte, dass es überhaupt keinen Grund gab, sich vor irgendetwas zu fürchten. Lächerlich, dachte sie schließlich in einem Anflug trotziger Auflehnung. Ihre Beförderung war ohne ihr eigenes Zutun und ganz allein von anderen beschlossen worden.

2

Da der Juniorchef geschäftlich unterwegs war, hatte Raphaela ein wenig Muße, um die Vermietungsanzeigen zu studieren. Dass sie nach einer eigenen Bleibe suchte, wusste ihre Mutter seit dem vergangenen Abend. Und obwohl ihr diese Undankbarkeit und Selbstsucht vorgeworfen hatte und zudem am Rande eines Nervenzusammenbruchs erschienen war, wollte sie ihren Entschluss auf gar keinen Fall wieder rückgängig machen. Selbstverständlich liebte sie ihre Mutter und fühlte sich daher ein bisschen schuldig, weil sie jetzt tatsächlich nur an sich selbst dachte. Aber sie konnte das zänkische Verhalten ihrer Mutter nicht länger ertragen. Ja, es kam ihr allmählich so vor, als hätte sie es mit einem verzogenen Kleinkind zu tun, welches mit aller Macht seinen Willen durchsetzen wollte. Doch das war nicht der alleinige Grund, warum sie sich in letzter Zeit so unwohl fühlte. Sie wurde nämlich fast jede Nacht durch Schlaferlebnisse verunsichert, deren Grund und Bedeutung sie einfach nicht begreifen konnte. Es waren keine normalen Träume, stellte sie einmal mehr für sich fest. Keine wirren oder zusammenhanglosen Bilder, die in unregelmäßigen Abständen auftauchten, um dann sofort wieder im Nebel des Vergessens zu verschwinden, wie es eigentlich sein sollte. Nein! Einem Fortsetzungsroman gleich reihte sich in chronologischer Folge eine Begebenheit an die andere und erweckte so zwangsläufig den Eindruck, sie tauche im Traum in ein völlig anderes, erschreckend real wirkendes Leben ein, um dort gleichsam von Schwierigkeiten verfolgt zu werden.

„Hey, Ela!“ Verena steckte den Kopf zur Tür herein. „Bist du allein?“

„Komm nur.“ Raphaela grinste erfreut, während sie die Freundin hereinwinkte. „Wir haben sturmfreie Bude.“

Die Besucherin warf zunächst einen prüfenden Blick über die Schulter, bevor sie den Raum betrat und die Tür hinter sich schloss.

„Warum kommst du nicht in die Kantine?“, fragte sie ernst, indem sie auf dem Besucherstuhl Platz nahm. „Du gibst ihnen doch nur noch mehr Munition gegen dich. Wenn du dich so abkapselst, sehen sie sich in ihren Vermutungen bestätigt. Das solltest du wirklich nicht zulassen.“

In der Tat gingen schon seit ihrer Beförderung verschiedene Gerüchte über Raphaela durch den Betrieb. Und die dabei verwendeten Verunglimpfungen wurden immer fieser. Sie selbst wusste von dem Gerede und war entsetzt darüber, zu welch infamen Lügen selbst die Kolleginnen imstande waren, mit denen sie sich früher eigentlich recht gut verstanden hatte. Da sie jedoch nicht festmachen konnte, wer genau die Verleumdungen in die Welt gesetzt hatte, war es ihr nicht möglich, die Schuldige gezielt darauf anzusprechen. Also tat sie nach außen hin meist so, als berühre sie das alles überhaupt nicht, und hoffte im Stillen, die Hetzkampagne gegen sie würden irgendwann aufhören, weil es ja in der Tat langweilig war, jemanden fertig machen zu wollen, der sich absolut unbeeindruckt zeigte.

„Ist mir egal, was sie schwätzen“, behauptete sie auch diesmal scheinbar gelassen. „Außerdem kapsele ich mich gar nicht ab. Ich habe nur in Ruhe die Anzeigen lesen wollen. Ich suche nämlich eine Wohnung.“

Verena hatte die aufgeschlagene Zeitung längst bemerkt. Trotzdem wollte sie diese Erklärung nicht gelten lassen.

„Komm doch mit“, bat sie. „Die Anzeigen kannst du auch später lesen. Nur wenn du ihnen zeigst, dass du nicht abgehoben bist, werden sie aufhören.“ Sie meinte immer noch die Worte der Frau zu hören, die mit einem hämischen Unterton behauptet hatte, Raphaela fühle sich wohl mittlerweile als etwas Besonderes, weil sie nicht mehr in die Kantine käme. Na ja, hatte die Hetzerin hinzugefügt, es sei ja verständlich, dass sie sich so radikal abgrenzte, wo sie doch ein eigenes Büro hätte, in dem man sich so schön zurückziehen konnte, ohne vom „niederen“ Volk belästigt zu werden. Sie selbst hatte sich das gehässige Gerede voller Entsetzen und wachsendem Zorn angehört, ohne einen Ton zu erwidern, einfach, weil sie in diesem Moment nicht reagieren konnte. Doch im Nachhinein hätte sie der Frau am liebsten eine reingehauen, um sie zum Schweigen zu bringen. Eine aus der Truppe hatte den Anfang gemacht, erinnerte sie sich, wobei nun niemand mehr so recht sagen konnte, wer es eigentlich gewesen war. Aber mittlerweile zogen fast alle mit, sodass die Kampagne gegen ihre Freundin auf vollen Touren lief!

Raphaela sah durchaus ein, dass Verena recht hatte. Dennoch mochte sie nicht in die Kantine gehen. Sie wollte nicht begafft werden, als hätte sie unzählige hässliche Warzen im Gesicht. Und essen mochte sie schon gar nicht, wenn hinter ihrem Rücken getuschelt und gekichert wurde. Deshalb schüttelte sie nur ablehnend den Kopf, auch wenn sie die offensichtliche Enttäuschung im Gesicht ihrer Besucherin erkannte.

„Wie du willst“, gab Verena endlich nach. „Aber sag später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du kennst die Meute. Und du weißt, wie abscheulich sie sein kann.“ Damit stand sie auf und ging, denn sie wollte noch zu Mittag essen.

Die Zurückbleibende saß einen langen Augenblick grübelnd da. Doch dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Zeitung, in der sie vor dem unerwarteten Besuch ein interessantes Angebot entdeckt hatte. Mit einem roten Stift zog sie einen dicken Kreis um das Inserat und beschloss, noch am selben Abend anrufen zu wollen, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.

Obwohl Raphaela pünktlich nach Hause kam, war Frau Falkner keineswegs zufrieden oder gar friedlich gestimmt.

„Ach, Madame ist auch schon da“, stellte sie mit vorwurfsvoller Miene fest. „Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr heim.“

„Guten Abend, Mutter“, versuchte die so ungnädig Empfangene freundlich zu sein. „Wie war dein Tag?“ Auch wenn sie sich sehr anstrengen musste, den sofort einsetzenden und zumeist wehleidigen Ausführungen zu folgen, hörte sie sich alles geduldig an, ohne einen Kommentar abzugeben. Als ihre Mutter endlich schwieg, legte sie die Zeitung aus der Hand und ging ins Badezimmer, um sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Dass das Blatt anschließend nicht mehr dort lag, wo sie es gelassen hatte, nahm sie zunächst gar nicht wahr, denn man drängte sie nun vehement zu Tisch. Erst nach der Mahlzeit erinnerte sie sich an die Anzeigenseite und machte sich gleich auf die Suche, in der Annahme, man habe sie bloß weggeräumt, um Platz für das Geschirr zu schaffen. Doch sie suchte vergebens.

„Mama?“ Raphaela sah ihr Gegenüber durchdringend an. „Wo ist die Zeitung?“

„Habe ich weggeschmissen“, schnappte die Gefragte bissig. „Du lässt immer alles herumliegen. Und ich muss es dann wegräumen.“

Eine unwirsche Entgegnung gerade noch rechtzeitig hinunterschluckend, drehte sich die Getadelte auf dem Absatz um und ging in den Flur. Der Papierkorb, in dem alte Zeitschriften und Reklameblättchen für den Altpapiercontainer gesammelt wurden, befand sich direkt neben der Garderobe. Also würde sie das Blatt dort wieder herausholen müssen, dachte sie missmutig. Als sie jedoch den Behälter hervorzog, um den Inhalt zu prüfen, sog sie hörbar den Atem ein. Papierfetzen! Es waren nur noch kleine Schnipsel übrig!

„Mist!“ Raphaela schob den Papierkorb an seinen Platz zurück und richtete sich verärgert auf. Gleichzeitig nahm sie die Anwesenheit ihrer Mutter in ihrem Rücken wahr und drehte sich um. „Warum hast du die Zeitung zerrissen?“

„Damit sie in den Behälter passt“, erwiderte Frau Falkner im schnippischen Ton. „Was schleppst du auch dieses blöde Zeug hier an? Als hätten wir nicht schon genug Müll, den wir entsorgen müssen.“

„Da war eine Anzeige drin, auf die ich antworten wollte. Aber das ist ja jetzt nicht mehr möglich.“ Raphaela bemühte sich mit aller Macht darum, ruhig und besonnen zu bleiben.

„Was denn? Du machst mir Vorwürfe? Wo ich dich so gut versorge? Du brauchst dich um nichts zu kümmern, und da meckerst du auch noch herum?“ Die Arme in die Hüften gestemmt, musterte Frau Falkner ihre Tochter von Kopf bis Fuß. „Was denn überhaupt für eine Anzeige?“, wollte sie wissen. „Etwa unter Kontaktsuche?“ Weil ihre Worte augenblicklich eine tiefe Röte auf den Wangen ihres Gegenübers verursachten, wähnte sie sich im Recht und grinste böse. „Daher weht also der Wind! Hätte ich’s mir doch denken können. Du wirst deinem Vater tatsächlich immer ähnlicher. Auch er wollte immer nur das ei...“

„Es reicht jetzt!“ Raphaela wollte nicht länger nur stumm dastehen und zulassen, dass sie und ihr geliebter Vater ein weiteres Mal wie zwei verachtenswerte Kreaturen dargestellt wurden, die nichts anderes im Kopf hatten als zügellose Begierde und schamlose Wollust. „Du unterstellst hier Dinge, die einfach unglaublich sind. Woher nimmst du bloß deine Fantasie?“ Sie bemerkte die zum Schlag erhobene Hand blieb jedoch stocksteif stehen und erwiderte den finsteren Blick der Mutter, ohne mit der Wimper zu zucken. „Nur zu“, stieß sie heiser hervor. „Tu dir keinen Zwang an. Du wirst nämlich nicht mehr lange Gelegenheit dazu haben. Selbst wenn ich vorerst ein Notbett in einem Kellerloch akzeptieren muss, werde ich so bald als möglich ausziehen!“

Für einen Augenblick ein wenig irritiert, weil sich ihre Tochter ausnahmsweise nicht einschüchtern ließ, senkte Frau Falkner ihren Arm, um ihr Gegenüber mit gut verborgener, aber dennoch wachsender Unsicherheit zu betrachten.

„Das ist also der Dank dafür, dass ich dich geboren und großgezogen habe“, begann sie schließlich mit weinerlicher Stimme. „All die Jahre habe ich für dich gesorgt und immer nur an dein Wohlergehen gedacht. Und jetzt zahlst du es mir so zurück? Du bist undankbar und herzlos! Deine alte, schwache Mutter willst du allein lassen, wo sie so krank und hilflos ist. Das sieht dir ähnlich!“ Da sie schon immer in der Lage gewesen war, auf Kommando zu weinen, begannen auch jetzt Tränen über ihre Wangen hinabzulaufen. „Eine Schande ist das, wie du mich behandelst“, schluchzte sie.

Raphaela kam sich einmal mehr vor wie eine Verbrecherin. Dabei wusste sie mit Sicherheit, dass ihre Mutter weder krank noch schwach war. Im Gegenteil war die Mittsechzigerin so vital, wie kaum eine andere Frau in diesem Alter, auch wenn sie dies im Beisein von anderen gut zu verbergen wusste. Wäre sie nicht durch Zufall Zeugin geworden, wie mühelos und schnell sich ihre Mutter bewegen konnte, wenn sie sich unbeobachtet wähnte, sie wäre wohl auch dieses Mal von Mitleid gesteuert eingeknickt. Doch sie war seit dem bewussten Tag kuriert und daher nicht mehr bereit, sich manipulieren zu lassen. Des Streits müde ließ sie ihre Mutter einfach stehen und ging in ihr Zimmer. Bewusst über die bitterbösen Vorwürfe hinweghörend, die ihr hinterhergerufen wurden, drehte sie den Schlüssel zweimal herum und ließ sich dann – angezogen, wie sie immer noch war – einfach aufs Bett fallen. Sollte sie nicht bald eine passende Wohnung finden, würde sie sich tatsächlich erst mal ein möbliertes Zimmer nehmen, dachte sie erschöpft. Selbst eine WG kam mittlerweile infrage, auch wenn diese Möglichkeit bisher keine Option für sie gewesen war.

Eigentlich wollte Raphaela nur ein paar Minuten verstreichen lassen, damit sich ihre Mutter beruhigte und ins Wohnzimmer verzog, bevor sie selbst ins Bad ging, um sich für die Nacht fertig zu machen. Allerdings schlief sie schon nach kurzer Zeit ein, um sogleich von ihrer Traumwelt vereinnahmt zu werden.

ooo

Müde und vollkommen durchgefroren hatte die junge Frau eigentlich gehofft, schnellstens in die Küche kommen und etwas essen zu können. Doch dazu sollte es vorerst nicht kommen, denn sie wurde gleich hinter der Haustür abgefangen und in den Salon zitiert.

„Lady Langley hat durch einen Boten ausrichten lassen, dass du bis morgen Abend bei ihr sein sollst, wenn dir daran liegt, ihre Gesellschafterin zu werden. Also wirst du jetzt in deine Kammer gehen und deine Sachen zusammensuchen, damit wir schauen können, was du mitnehmen kannst und was hierbleibt. Ich will nämlich nicht, dass es hernach heißt, wir könnten unsere Tochter nicht anständig kleiden.“

Das Mädchen registrierte die Entschlossenheit in den Augen seiner Mutter, wagte jedoch nicht, eine Erwiderung von sich zu geben.

„Ich kann dich nicht länger untätig hier herumsitzen lassen“, lamentierte die Hausherrin unterdessen weiter. „Nur weil dein Vater ein Verwalter der herrschaftlichen Ländereien ist, ist das noch lange kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Du bist auch nur ein ganz gewöhnliches Frauenzimmer, das entweder den Herrschaften oder Gott zu dienen hat. Vergiss das nicht!“

Im Grunde gab es überhaupt keine Veranlassung, der Siebzehnjährigen solche Vorhaltungen zu machen, denn sie war alles andere als faul. Auch hatte sie bereits einen Großteil der Aufgaben übernommen, die eigentlich von der Frau des Verwalters hätten erledigt werden sollen. Dennoch war die Hausherrin jetzt darum bemüht, ihr Kind in die gewünschte Richtung zu drängen, weil eine Anstellung im Langley-Castle ungeahnte Möglichkeiten eröffnete, was ihre eigene gesellschaftliche Zukunft betraf. Der Rang ihrer Tochter war eindeutig höher als der der Bauern, da ihr Vater ein Edelmann war – unbedeutend zwar und weichlich, aber dennoch blaublütiger Abstammung. Trotzdem stand sie immer noch weit unter dem Landadel, welcher hier herrschte, und würden sich daher mit einer bescheidenen Heirat begnügen, vielleicht sogar einen Bewerber in Erwägung ziehen müssen, der allein auf ihre nicht unbeträchtliche Mitgift aus war.

Das Mädchen selbst fand keinen Unterschied zwischen sich und den Dorfbewohnern. Es wusste, man hatte dem Vater das Haus und die Position eines Verwalters bloß deshalb gegeben, weil man ihn nicht ignorieren konnte. Aber das war auch schon alles, was man ihm zugestand. Allein seine Befehlsgewalt über seine Untergebenen erhob ihn über die Feldarbeiter und Schweinehirten. Dass dies seiner Angetrauten nicht gefiel, war kein Geheimnis. Wann immer jemand zugegen war, der ihr bereitwillig zuhörte, beschwerte sie sich über die niedere Stellung, die sie innerhalb der sogenannten besseren Gesellschaft einnehmen musste, obwohl sie aus gutem Hause stammte. Auch ließ sie kein gutes Haar an ihrem Gemahl, dem sie sehr übel nahm, dass er nicht so ehrgeizig und zielstrebig war, wie er ihrer Meinung nach hätte sein sollen. Nun, jetzt schien sie die Chance nutzen zu wollen, die sich so unverhofft aufgetan hatte. Das Angebot aus dem Langley-Castle erschien ihr vermutlich wie eine glückliche Fügung des Schicksals, denn sie ging offenbar davon aus, dass auch ihr eigenes Ansehen steigen würde, wenn man ihre Tochter als Gesellschafterin der Lady aufnahm.

„Wie Ihr wünscht, Mutter.“ Die junge Frau wusste, selbst wenn sie sich gesträubt hätte, dem Befehl zu gehorchen, wäre ihr keine Wahl geblieben. Also tat sie, was man von ihr verlangt hatte, um dann eine Stunde später todmüde und mit einem trockenen Stück Brot in der Hand ins Bett zu fallen.

Bei Morgengrauen verfrachtete man die Tochter des Gutsverwalters in den offenen, schwarzen Einspänner, vor welchem ein stämmiges Pferd mit den Hufen scharrte. Anschließend legte man ihr den Kleidersack vor die Füße und wünschte ihr viel Glück. Dass der Vater beim Abschied nicht anwesend war, machte sie unendlich traurig. Doch sie wusste ihn in seiner Kammer, wo er einen mordsmäßigen Rausch ausschlief. Gleichzeitig war sie sich sicher, dass sie ihn trotzdem ab und an zu sehen bekommen würde, denn er musste bestimmt ins Langley-Castle kommen, um die Bücher vorzulegen, in welche peinlich genau notiert werden musste, was das Lehensgut erwirtschaftete.

Das Mädchen hatte gerade noch Zeit, einen letzten Blick auf das düstere Haus zu werfen, da lockerte der Kutscher die Zügel und trieb sogleich das Pferd an, damit es loslaufen sollte. Gleich darauf ging es auch schon vom gepflasterten Hof zur Straße, die zu ihrem neuen Zuhause führte. Sie würden nicht weniger als zwei Stunden brauchen, um die Ortschaft Amesbury zu erreichen, dachte sie. Danach würden sie dann höchstens noch eine Stunde weiterfahren müssen, um zum Langley-Castle zu kommen.

Rumpelnd polterte das Gefährt über den gefrorenen Untergrund und brachte damit immer mehr Distanz zwischen seine Passagierin und deren Elternhaus. Die Siebzehnjährige saß unterdessen auf der harten Bank hinter dem Pferdelenker und starrte blicklos vor sich hin. Ungeachtet der heftigen Schaukelbewegungen, die sie mal zu dieser, mal zur anderen Seite warfen, hielt sie sich sehr aufrecht. Was sie erwartete, konnte sie sich nicht vorstellen, denn sie war nie zuvor im Inneren von Langley-Castle gewesen. Auch hatte sie noch nie persönlich mit den Herrschaften zu tun gehabt. Allein das Wissen um die Bedeutung der adeligen Witwe und die Größe des Langley-Besitzes nötigte ihr einigen Respekt ab. Allerdings beschränkte sich dieser ausschließlich auf die Macht über die Menschen, die mit dem Titel und dem Vermögen der Langleys einherging, und galt somit nicht wirklich der Frau des verstorbenen Lords.

Als der Kutscher plötzlich den Wallach zügelte und dadurch abrupt zum Stehen brachte, konnte sich die junge Frau hinter ihm nicht entsinnen, wie lange sie schon unterwegs waren. Nach einem kurzen Rundblick in die nähere Umgebung erkannte sie jedoch, dass ihr endgültiges Ziel noch keineswegs erreicht war. Vor ihnen lag jetzt nämlich das Dorf, welches sich zwischen dem Landsitz der Langleys und Amesbury befand. Sie mussten also noch ein gutes Stück weit weiterfahren, bevor sie den derzeitigen Fahrweg verlassen konnten, um auf die Zufahrt zum Langley-Castle zu gelangen!

„Warum hältst du?“, fragte sie.

„Weil da vorne eine Jagdgesellschaft ist“, gab der Kutscher über die Schulter hinweg zurück. „Ich will sie erst vorbeilassen.“

Den Blick in die gewiesene Richtung lenkend, bemerkte die Siebzehnjährige tatsächlich eine kleine Reitergruppe, die gerade ihren Fahrweg kreuzte. Im Grunde war dies nichts Ungewöhnliches, denn die adligen Herrschaften hetzten des Öfteren hinter allerlei Getier her, um es am Ende aus purer Freude am Töten mit einem Speer oder einem Pfeil aufzuspießen. Doch an diesem Tag schien es anders zu sein, denn die Reiter machten nicht den Eindruck, als würden sie darauf warten, dass man ihnen das Wild auf offenes Gelände und somit direkt vor den Bogen trieb. Vielmehr strebten sie dem Waldrand zu, ganz so, als wollten sie ihre Beute eigenhändig aus ihrem Versteck scheuchen.

Neugierig geworden, richtete sich das Mädchen ein klein wenig auf, um in die gleiche Richtung schauen zu können. Dabei bemerkte es die huschende Gestalt im Dickicht des Waldsaumes und fuhr erschrocken zusammen, weil es gleichzeitig einen der Reiter zu seiner Armbrust greifen und auf den flüchtenden Menschen zielen sah.

Der Pfeil, von der Mechanik der Waffe mit aller Kraft weggeschleudert, flog sirrend durch die Luft und traf nur einen Atemzug später sein Ziel, was augenblicklich einen schmerzvollen Aufschrei nach sich zog.

Dass sie selbst ebenfalls aufgeschrien hatte, war der jungen Frau überhaupt nicht bewusst, während sie aus dem Einspänner sprang, um sogleich zum Waldrand zu laufen. Ungeachtet der warnenden Rufe ihres Begleiters beeilte sie sich zu dem Verletzten zu kommen. Sobald sie dann bei ihm anlangte, warf sie sich auf die Knie, um nach der Beinwunde zu sehen, die den Angeschossenen von den Füßen gerissen hatte.

„He! Was macht Ihr da?“ Die herrisch klingende Männerstimme drohte zu kippen, so aufgebracht war der Sprecher. „Das ist ein Wilderer und Dieb! Lasst die Finger von ihm! Er wird sowieso hingerichtet! Also braucht Ihr Euch gar nicht erst um seine Wunden zu kümmern!“

Die Helferin schenkte dem Jagdaufseher, der mittlerweile bis auf drei Schritte herangekommen war, nur einen kurzen Seitenblick, bevor sie sich wieder dem Verletzten zuwandte. Sie kannte den Jungen nicht. Dennoch sorgte sie sich um ihn, weil er ein menschliches Wesen war und allein darum ein Recht auf ihr Mitgefühl und ihren Beistand besaß. Dass er aus bettelarmen Verhältnissen stammte, konnte wohl niemand leugnen. Seine Kleidung bestand nur noch aus alten Lumpen. Auch dass er nicht genügend zu essen bekam, blieb ihr nicht verborgen, denn er war in der Tat so dünn, dass man seine Knochen unter der Haut erkennen konnte. Dennoch wollte sie nicht glauben, dass er ein gemeiner Dieb war, weil sein Blick so offen und treuherzig schien, wie bei einem unbedarften Kleinkind. Erst als sie das Kaninchen entdeckte, dessen lange Ohren er in seiner verkrampften Hand hielt, musste sie sich eingestehen, dass sie wohl einem Irrtum aufgesessen war.

„Meine Mutter ist krank“, presste der Junge unter Schmerzen hervor, während der Pfeil aus seinem Oberschenkel herausgezogen wurde. „Ich wollte doch nur eine stärkende Brühe für sie machen, damit sie wieder zu Kräften kommt. Sie hat seit Tagen nichts Vernünftiges zu essen bekommen.“ Die Augen auf die Hände gerichtet, die jetzt ein sauberes Taschentuch auf die blutende Wunde drückten, schniefte er hörbar.

„Pah, Bauern, die hungern, gibt es gar nicht. Das wäre ja was ganz Neues. Eine ganz und gar lächerliche Entschuldigung für ein Verbrechen.“ Jetzt war es eindeutig eine andere Stimme, die da sprach, denn sie klang nicht nur tiefer als die des Jagdaufsehers, sondern auch arroganter.

Eine empörte Erwiderung bereits auf den Lippen, schluckte die junge Frau die Worte augenblicklich hinunter, als ihr bewusst wurde, dass es keineswegs ein weiterer Jagdgehilfe gewesen war, der die Worte von sich gegeben hatte. Neben dem Jagdaufseher stand jetzt nämlich ein edles Pferd, auf dessen Rücken der Armbrustschütze in sehr aufrechter Haltung saß. Der groß gewachsene Reiter schien in der Tat einem Gemälde entsprungen zu sein, so sauber und ordentlich war alles an ihm. Sein aristokratisches Gesicht wurde von dunkelblauen Augen beherrscht. Eine schmale gerade Nase und ein Mund, dessen Lippen nun zu einem dünnen Strich zusammengepresst waren, unterstrichen das hochmütige Mienenspiel seines Antlitzes. Sein zu einem Zopf gebundenes Haar wirkte fast schwarz unter dem breitkrempigen, mit einer Fasanenfeder geschmückten Hut, hatte aber die Farbe von reifen Kastanien. Auch seine Kleidung verriet, dass er aus herrschaftlichem Hause stammte. Die Reithose und der weite, mit Flanell gefütterte Umhang waren aus dem besten Wollgewebe gefertigt, das es überhaupt zu kaufen gab. Auch das blütenweiße Hemd und die warme Strickjacke konnte sich nur ein reicher Mann leisten. Dass seine Stiefel und Handschuhe sowie das Zaumzeug und der Sattel seines Pferdes aus feinstem Leder bestanden, passte ebenfalls zu dem Bild.

„Würdet Ihr jetzt freundlicherweise zur Seite treten.“ Der vornehme Reiter ließ ein leichtes Kopfnicken sehen, was sowohl als Gruß als auch eine Aufforderung betrachtet werden konnte. „Ich würde jetzt gern die Arbeit zu Ende führen, die ich begonnen habe.“

„Ihr wollt den Jungen wirklich töten?“ Die Situation war ernst, ja. Aber dass es so schlimm stand, das hatte sie nicht vermutet. „Aber das dürft Ihr nicht“, rief sie entsetzt aus, indem sie sich noch mehr vor den Verletzten schob, sodass er nun vollends hinter ihr verschwand. „Er ist doch noch ein Kind! Außerdem ist er in Not! Habt Ihr denn kein Herz? Ihr wollt ihn wegen eines Kaninchens umbringen? Das … Ihr … Das könnt Ihr nicht tun!“

Ihre Worte schienen den Reiter ungemein zu amüsieren, denn sein Mund verzog sich zu einem erheiterten Ausdruck. Als er jedoch das ärgerliche Glimmen in ihren Augen und ihre kämpferische Körperhaltung registrierte, wurde er schlagartig ernst.

„Es liegt Euch viel an dem kleinen Bengel“, stellte er erstaunt fest. „Wie kommt das? Ihr seid doch offensichtlich aus gutem Hause. Also, warum setzt Ihr Euch so vehement für den Abschaum da ein?“

„Der Junge ist kein Abschaum“, stellte sie voller Empörung fest. „Er stammt bloß aus einer armen Familie. Er … Ich … Wenn Ihr kein Vermögen mehr hättet, wärt Ihr dann auch Abschaum?“

Noch nie war es ihm passiert, dass man ihn öffentlich zurechtwies, stellte der Reiter überrascht und verwundert zugleich fest. Selbst seine Mutter getraute sich nicht, in aller Öffentlichkeit mit ihm zu schelten. Dass diese kleine Göre so viel Mut aufwies, verdiente schon eine gehörige Portion Respekt. … Sie war ordentlich gekleidet, unterschied sich aber sowohl von den Bauern als auch von den jungen Damen im Hause seiner Mutter, weil ihr einfaches dunkelgrünes Kleid weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe passen wollte. Ein dickes, grob gewebtes, dunkelgraues Wolltuch war um ihre Schultern geschlungen. Ursprünglich hatte es wohl auch über dem Kopf gelegen, doch war es mittlerweile heruntergerutscht, sodass man einen freien Blick auf ihr dichtes rotbraunes Haar hatte, welches sauber geflochten und zu einer einfachen, aber hübschen Frisur aufgesteckt war. Sie schien eine Ausnahme zu sein, die er momentan nirgends einordnen konnte, weil sie weder die Koketterie vornehmer Töchter noch die demütige Haltung der Bauernmädchen zeigte. Im Gegenteil! Ihr Auftreten war so selbstbewusst, als fühle sie sich ihm nahezu ebenbürtig. Und das konnte nur bedeuten, dass sie tatsächlich auf einen adeligen Vorfahren zurückblicken konnte. Aber wer … Wie dumm von ihm! Es gab doch nur eine Familie in der Gegend, die infrage kam!

„Ihr seid also Rachel Ravenport, die neue Gesellschafterin meiner Mutter.“ Die Gute hatte kurz vor seinem Aufbruch etwas von einem neuen Mädchen erwähnt, erinnerte er sich. Und im Grunde hätte er dableiben und auf die Ankunft des Neuzugangs warten sollen, was ihm aber gar nicht in den Sinn gekommen war. Dennoch verpasste er nichts, denn nun hatte er die Kleine ja kennengelernt. „Na, dann kommt endlich mal ein frischer Wind in dem alten Gemäuer auf.“ Er grinste anzüglich. „Bin mal gespannt, was sie zu so einer frechen Person sagt!“

Die junge Frau hatte bereits geahnt, wen sie da vor sich hatte, und bereute nun, so vorwitzig gewesen zu sein. So ein Pech, dachte sie ärgerlich. Gleich am ersten Tag eine Auseinandersetzung mit den Herrschaften. Das fing ja heiter an!

„Nun denn“, fuhr der Edelmann fort. „Euer erster Tag bei uns soll nicht mit Blutvergießen beginnen. Dieses Mal lasse ich den Bengel laufen. Lässt er sich jedoch noch einmal erwischen, verliert er seinen Kopf dafür.“

Als wäre ihr eine Tonnenlast von der Brust genommen worden, atmete Rachel erleichtert durch. Gleich darauf half sie dem Verletzten hoch und scheuchte ihn dann umgehend davon, weil sie fürchtete, Lord Langley könne seine Meinung jeden Moment ändern und die Bestrafung des Wilddiebes doch noch ausführen, wenn dieser zu lange vor Ort verblieb.

„Nun?“ Dem Davonrennenden einen Wimpernschlag lang nachschauend, wandte sich der Armbrustschütze erneut an die unerschrocken scheinende Verteidigerin des Bauernjungen, um sie erwartungsvoll anzusehen. „Wollt Ihr Euch nicht bedanken?“ Er grinste sie erwartungsvoll an. „Schließlich habe ich Euch doch einen Gefallen getan.“

Das stimmte wohl irgendwie, gestand sich Rachel ein. Trotzdem wollte sie nicht auf die Knie fallen, um seine Großmut zu würdigen. Nicht er hatte über Leben oder Tod zu entscheiden, grollte sie insgeheim. Es war ein ganz anderer, dem dieses Recht zustand!

„Ich habe Euch vor der Verantwortung für einen Meuchelmord bewahrt“, erwiderte sie heiser. „Hätte ich es nicht getan, hättet Ihr eine schwere Sünde auf Eure Seele geladen. Warum sollte ich mich dafür bei Euch bedanken?“

Da er nicht auf solch eine Antwort gefasst gewesen war, sah der Zurechtgewiesene ein wenig verblüfft drein. Doch dann begann er zu lachen. Erst leise, dann immer lauter, wobei seine anfänglich tiefe Stimme zusehends heller und durchdringender klang, bis sie zu einem ohrenbetäubenden Gellen wurde.

ooo

Das Schrillen des Weckers riss Raphaela gnadenlos aus tiefstem Schlaf. Immer noch benommen und durch die verwirrenden Bilder ihres Traumes ziemlich durcheinander, langte sie nach dem Knopf, um das Lärmen des Gerätes abzustellen. Danach setzte sie sich langsam auf. Immer wieder rekapitulierte sie das im Schlaf Erlebte, konnte jedoch keine vernünftige Erklärung finden. Dass der adelige Reiter ihrem jungen Chef auffallend ähnlich gesehen hatte, war schon merkwürdig genug. Aber dass ihre Träume ausgerechnet in der frühen Neuzeit angesiedelt waren, wo sie doch nicht das geringste Interesse für die Geschichte dieser Ära oder einen Bezug zu dieser Epoche hatte, war unerklärlich. Warum war ihr der Name Rachel Ravenport so vertraut, als sei es ihr eigener? Und wieso hatte sie immer so ein ungutes Gefühl, wenn sie aufwachte? Die Träume kamen zwar in unregelmäßigen Abständen immer wieder, aber sie waren doch nicht albtraumhaft. Wieso konnte sie diese eigenartige Beklemmung nicht abschütteln?

Raphaela seufzte schwer. Obwohl sie tief und fest geschlafen hatte, fühlte sie sich müde und zerschlagen. Selbst die eiskalte Dusche half da wenig. Dass ihre Mutter wie gewohnt zu jammern begann, sobald sie sich an den Frühstückstisch setzte, nahm sie wie durch Watte gedämpft wahr. Entsprechend lustlos nippte sie an dem starken Kaffee und biss nur einmal in ihr Brötchen, um dann wieder in tiefen Grübeleien zu versinken.

„Du hörst mir gar nicht zu“, beschwerte sich Frau Falkner im weinerlichen Tonfall.

Die Gescholtene nahm sich zusammen und versuchte sich auf das Gespräch zu konzentrieren. Aber schon bald schweiften ihre Gedanken wieder ab, weil es sowieso nichts Neues zu hören gab, denn die Litanei war jeden Morgen dieselbe.