Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Sudarènes Editions

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

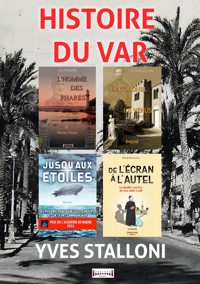

4 livres sur des personnages de l'histoire du Var

"L'homme des phares: La vie très riche et très romanesque de Michel Pacha"

L'itinéraire personnel de Blaise Marius Michel, illustre Varois du XIXe siècle, devenu, en raison de son action appréciée en terre ottomane, MICHEL PACHA, mérite d'être qualifié d'exceptionnel. Simple mousse au départ, il gagne, grâce à son travail et à son talent, ses galons de capitaine qui lui permettent de commander des navires dans la Royale d'abord, dans la marine marchande ensuite. De là, il se fait ingénieur, installant, sous l'autorité de l'empereur Napoléon III et du sultan de Constantinople, une série de phares destinés à éclairer les côtes de la Méditerranée orientale.

"Le Colonel et la Venus"

La Vénus, c’est la magnifique Aphrodite aux seins nus et sans bras trouvée dans l’île de Milo en 1820. Le colonel, c’est le jeune aspirant de la Marine royale, Olivier Voutier, qui, dans cette île des Cyclades, est le premier à voir apparaître la légendaire statue de marbre que la France exposera au Louvre. Les deux resteront indissolublement liés, même si le colonel se voit dépossédé de sa découverte et tente de gagner la gloire par des exploits militaires, et de trouver l’amour à travers des conquêtes féminines.

"De l'écran à l'autel: La double carrière du bon abbé Galli"

À l’automne 1926, un film muet tourné par le jeune réalisateur Julien Duvivier connaît un immense succès. Il porte pour titre L’Homme à l’Hispano, tiré du roman éponyme de Pierre Frondaie. Le rôle principal est tenu par un jeune acteur totalement inconnu, Georges Galli, qui, immédiatement, est élevé au rang de star, perçu comme un rival français de Rudolf Valentino et engagé pour plusieurs films.

En juillet 1982, dans le petit port varois de Sanary-sur-Mer, est enterré le chanoine de la paroisse, un curé non conformiste, énergique et actif, unanimement apprécié et pleuré par une foule nombreuse. Son nom : Georges Galli, le même qui s’est illustré au cinéma quelques décennies plus tôt.

"Jusqu'aux étoiles: L’épopée tragique du Dixmude et de son commandant"

Les êtres d’exception mettent beaucoup d’application pour donner corps à leurs rêves. Naturellement, et sans calculer les risques. C’est le cas de Jean du Plessis, officier de la Royale qui délaissera les bateaux pour les ballons plus légers que l’air capables de le hisser « jusqu’aux étoiles ». Son parcours personnel, sentimental, professionnel est parfois tourmenté, parfois douloureux, parfois heureux ou même sublime, mais jamais banal. Il le conduit à prendre le commandement du Dixmude, un gigantesque dirigeable de la série des zeppelins arraché aux Allemands en 1918, qui viendra stationner sur la base de Cuers-Pierrefeu, près de Toulon. C’est aux commandes de cette immense nef volante que s’écrira son destin, achevé dans l’incandescence d’une nuit d’orage en Méditerranée, près des côtes de Sicile, à la veille de Noël 1923. Cette histoire vraie et tragique, reconstituée à partir d’une rigoureuse documentation, devient, par la grâce de l’écriture, de l’imagination et du style, un haletant récit.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Yves Stalloni est agrégé de lettres modernes, docteur d’État ès lettres, professeur honoraire de Chaire supérieure, membre titulaire de l’Académie du Var. Il a fait l’essentiel de sa carrière à Toulon, au Lycée Dumont d’Urville où il eut en charge les Classes préparatoires et notamment les prépas HEC et la classe de Première supérieure (Khâgne).

Avec, occasionnellement, une fonction de chargé de cours à l’Université de Toulon et du Var.

Yves Stalloni est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, de nombreuses éditions critiques et d’environ quatre cents articles parus dans des revues diverses, le tout dans le domaine de la critique littéraire, de la littérature générale, de la culture et de la méthodologie

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1256

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Histoire du Var

Yves STALLONI

L’HOMME

DES PHARES

La vie très riche et très romanesque

de Michel Pacha

Roman

À Fanny,

à sa famille et à ses ancêtres, illustres ou obscurs.

Où cesse la certitude historique, l’imagination faitvivre l’ombre, le rêve, l’apparence.

Victor

Hugo

La vie c’est ça, un bout de lumière qui finit dans lanuit.

Louis Ferdinand Céline

PREMIÈRE PARTIE

LE MARIN

Les enfants de l’école des Sœurs, vêtus de leurs habits du dimanche, garçons et filles, en rang par deux, ouvrent le cortège qui monte à la chapelle Notre-Dame de Pitié. L’un d’eux, en surplis, à côté du prêtre, porte la grande croix d’argent sortie pour l’occasion. Plusieurs voies permettent d’atteindre la vieille chapelle : la montée des Oratoires, la montée de la Carrerade-des-Riberado et le chemin de la Colline, qui part de la pointe de Bau Rouge et, suivant le bord de mer, surplombe la carrière des Baux. En ce jour de l’Assomption la petite ville de Saint-Nazaire, proche de Toulon, dans le Var, fête sa protectrice, la Vierge Marie, qui veille sur l’importante corporation des pêcheurs et celle des marins. La confrérie de Saint-Pierre, patron des pêcheurs, précédée de sa bannière aux armoiries de la ville (une tour entourée de deux palmes) suit immédiatement le groupe des enfants.

La procession officielle emprunte la montée des Oratoires, ainsi nommée en raison des cinq autels

qui marquent le parcours. Le premier oratoire est dédié à sainte Catherine, puis vient celui consacré à saint Michel, représenté dans son attitude traditionnelle, la lance tendue vers le dragon qu’il doit transpercer. Suivent les oratoires de saint Joseph, celui de Notre-Dame, enfin, faisant dos à la montée, celui dédié au Sacré-Cœur. Devant chaque oratoire, la procession fait un arrêt, au cours duquel le prêtre, père Tolozan, lit un extrait des Évangiles, avant que soient récitées, en latin, des prières, commencées par les enfants et reprises par l’ensemble des participants, presque tous les habitants de la petite commune qui compte un peu plus de deux mille âmes. Après quoi L’Harmonienazairienne, la société musicale récemment créée, joue un morceau d’inspiration provençale. Il faudra près d’une heure au cortège pour parcourir la courte distance qui mène à la chapelle.

Parmi les enfants en tête du cortège, Marius Michel, qui vient de fêter ses neuf ans il y a juste un mois, ne lâche pas la main de Louise, sa camarade d’école, mais aussi sa voisine, puisqu’elle est la fille du cordier Gensollen dont la maison est mitoyenne de celle des Michel. Les

parents de Marius font partie de la procession, mais ils sont restés plus en arrière, surtout Madame Michel, car le père, Jean-Antoine, en tant qu’officier de la Marine royale, a pris place parmi les notables, juste après les pêcheurs.

Pour la circonstance, Marius a été habillé d’un costume bleu dont le pantalon s’arrête au genou, et coiffé d’un chapeau à larges bords qui lui dissimule la moitié du visage. Le soleil est brûlant et l’enfant ne doit pas défaillir pour cette cérémonie annuelle. Son grand frère, Fortuné-Amant, de deux ans plus âgé, le suit à quelques mètres, posant régulièrement sur son cadet un regard protecteur. Louise, dans son ample robe blanche, semble impatiente, fatiguée de cette ascension en pleine chaleur ; devant l’oratoire de Joseph, elle se montre distraite, tire la main de Marius pour l’inviter à contempler la vue dominante. En contrebas, proche du môle du levant, se devine la petite cale, peu active en ce jour de fête. Plus loin, au-dessus des maisons et des entrelacements de palmiers, le campanile crénelé de l’église constitue un repère rassurant, concurrencé, environ à la même hauteur, par

l’autre édifice représentatif de la cité, la Tour carrée ou romane qui, aujourd’hui encore (l'an de grâce 1828), abrite toujours des canons, même si sa fonction militaire est révolue. Et puis, dessinant un arc de cercle quasi parfait, la baie de Saint-Nazaire et le bleu de la mer, à peine piqueté, ici et là, d’embarcations immobiles, mât abaissé et voile roulée. Côté sud-est, se découpe l’île des Embiez, dernière étape avant le large. Marius gronde son amie : l’heure n’est pas à l’amusement, et d’ailleurs la procession repart.

La chapelle Notre-Dame de Pitié a été construite vers le milieu du XVIe siècle, mais, malgré son âge, elle a gardé, dans ses dimensions modestes, un élégant équilibre. La façade est constituée par un porche formé de trois ouvertures en plein cintre, délimitées par des piliers cylindriques ; l’arche centrale, permettant l’accès au moyen de deux marches, est plus large que les parties latérales. Un sobre fronton triangulaire orné d’une rosace en saillie surmonte l’ensemble avec, sur le pignon, un motif décoratif constitué de deux volutes symétriques encadrant une croix de fer. On aperçoit, sur l’arrière, le clocher en forme de U

renversé au milieu duquel se balance la cloche.

Cette cloche qui fut emportée, dit-on, par les Révolutionnaires avant d’être récupérée. Sur le côté gauche, accolé à la chapelle, se trouve le mur de pierres d’un enclos se terminant par une petite maison. À un mât planté au milieu de l’enclos, est hissé, certains jours, un « pavillon de signal »

chargé d’informer les marins de l’obligation de se rendre à terre ou de signaler les malades. M.

Michel, le père de Marius, connaît ces règlements et les a expliqués souvent à ses garçons dont il espère qu’ils deviendront marins, comme lui.

Jean-Antoine a toutefois regretté que le maire, M. Granet, ait dénaturé ce lieu attaché à la mer et à la piété en permettant l’installation, à proximité de la chapelle, et contre l’avis du père Tolozan, de deux moulins à vent où les Nazairiens viennent apporter leur grain à moudre. Du coup, l’endroit est devenu un banal lieu de promenade pour les familles, et même un refuge pour les amoureux ou un terrain de jeu pour les garnements du village.

La vocation spirituelle de la colline est en passe de se perdre. Évolution regrettable quand on sait que la chapelle est placée sous la surveillance d’un

ermite, dont la fonction essentielle est de prévenir les pêcheurs par mauvais temps. Un Michel, jadis, assura cette fonction.

– Je ne suis jamais entré dans la chapelle, chuchote Louise à l’oreille de son compagnon. Et toi ?

– Moi non plus. Chaque fois que je suis monté avec mes parents, elle était fermée. Mais je sais ce qu’on trouve à l’intérieur. Mon père me l’a dit : une statue de la Vierge très ancienne et des sortes de plaques avec des dessins et des inscriptions gravées dessus. C’est ainsi que les marins remercient la Vierge quand elle les a aidés. On les désigne d’un nom latin que j’ai oublié.

La statue, dans une niche, à la droite du chœur, est une pietà en bois polychrome, de facture assez primitive, aux couleurs agressives, notamment le rouge choisi pour la robe de Marie et pour l’étoffe qui couvre une partie du corps du crucifié. Quant aux ex-voto, on en compte une quinzaine, la plupart ayant pour sujets des scènes maritimes.

La cérémonie religieuse a commencé sur le parvis, le prêtre prononçant son homélie depuis le porche de la chapelle, entouré des enfants de

l’école. Face à lui, côté droit, la population civile, majoritairement féminine, est sagement rangée. À

l’opposé, côté mer, se tiennent les pêcheurs, les marins et les officiels, dont le maire et le sous-préfet, venu de Toulon. Marius et Louise sont restés à l’intérieur de la chapelle qu’ils prennent le temps de découvrir.

Marius est fasciné par les dessins des ex-voto et par les textes qui les accompagnent. Ces représentations naïves s’accordent au caractère simple et franc du garçon, éloigné de tout calcul comme de toute convoitise. Enfant discret et poli, Marius aime à rendre service ; il salue respectueusement les connaissances de la famille quand il les croise sur le chemin de l’école. Plutôt timide et d’un physique presque chétif, il répugne à participer aux jeux bruyants de certains de ses camarades. Il préfère la lecture, qui alimente sa tendance à la rêverie et son goût de l’évasion. Son père aide ses choix en lui proposant, tirés de sa bibliothèque, des livres qui racontent les péripéties de voyages d’explorateurs, de missionnaires et surtout de marins, les légendaires conquérants de nouveaux continents, Vasco de Gama, Magellan,

John Cabot, mais aussi des navigateurs plus récents tels Jean-Antoine de La Pérouse (le même prénom que son père), parti avec les frégates l' Astrolabe et la Boussole explorer le Pacifique, ou encore Louis-Antoine de Bougainville, qui avec la

Boudeuse a accompli le tour du monde, et encore quelques audacieux corsaires comme le célèbre Chevalier Paul, de son vrai nom Jean-Paul de Saumeur, mort à Toulon, Jean Bart ou le Breton Robert Surcouf, disparu l’année dernière.

Les

témoignages

de reconnaissance qui

décorent les murs blancs de la chapelle Notre-Dame de Pitié célèbrent, avec moins d’éloquence mais plus d’émotion, l’épopée de la mer. Une mer dangereuse, cruelle, pleine de risques, porteuse de malheur et de drame souvent, mais que pour rien au monde ces anonymes donateurs n’auraient abandonnée. La plupart d’entre eux ont échappé à la mort, comme l’équipage de ce « Brick dans latempête » daté de 1792, ou ce matelot tombé d’une vergue du mât de misaine et miraculeusement sauvé par la Vierge. Aucun de ces marins rescapés ne songe à s’en prendre à l’élément, cette mer qu’ils parcourent parfois par besoin, encore par

devoir, plus souvent par passion. Une aquarelle, maladroitement encadrée, illustre le combat du chebek la Normande qui, en 1809, affronta les Anglais commandés par l’amiral Collingwood.

Marius, toujours accompagné de Louise, s’est arrêté devant l’une de ces images votives. Elle est peinte à l’huile, de dimensions réduites, à peine plus grande que la page d’un cahier. Au premier plan, occupant la plus grande partie du tableau, est représentée une mer tourmentée, symbolisée par des vagues profondes que couronne une crête blanche d’écume. Comme posé sur le sommet de l’une d’elle, grossièrement peinte, une goélette (son mât avant est plus court que le grand mât), gréée avec des voiles auriques, semble sur le point d’aller se fracasser sur de menaçants récifs. Dans le coin droit du tableau figure une falaise escarpée avec, à son sommet, une silhouette irradiante, vaguement bleutée, enveloppée d’un nimbe lumineux, qui doit indiquer à l’équipage le moyen d’éviter le naufrage.

– Viens voir, dit Marius à Louise qui s’attardait sur un petit tableau représentant une famille guérie miraculeusement de la peste. Tu vois cette lumière

qui signale le danger au navire, c’est la sainte Vierge, bien sûr. La phrase écrite sous le dessin le confirme : « Merci Marie de ta protection. » Mais en réalité, Marie n’est pas apparue aux marins sur la falaise comme le peintre l’a imaginé. C’est grâce à eux-mêmes, et aussi à leurs prières, que ces marins ont pu se sauver. La Vierge les a peut-être entendus et leur a indiqué les moyens de s’en sortir. Mais la navigation, ce n’est pas une affaire de miracle.

Louise a du mal à comprendre ce que veut lui expliquer son ami. Pour elle, les choses sont claires : la sainte Vierge est la protectrice des marins ; c’est elle qui décide s’ils doivent périr en mer ou rentrer au port. Le dessin le montre clairement et la procession d’aujourd’hui est destinée à rendre grâce à celle sans qui beaucoup de marins seraient morts noyés.

– Il est vrai, consent Marius, que la Vierge est là pour veiller sur ceux qui risquent leur vie sur la mer, et qu’il faut la remercier. Mais cette lumière qui entoure Marie est une invention du peintre.

Pourquoi ne pas imaginer de vraies lumières qui indiqueraient la route aux navigateurs, la nuit ou

par mauvais temps ? Une lumière placée aux endroits risqués, les caps qui avancent dans la mer, comme si tu disais, chez nous, la Pointe de la Cride ou celle de Portissol. Ou l’entrée des ports, comme celui de Toulon, pas toujours bien visible comme me l’a raconté mon père. La Vierge seule ne peut pas veiller sur tous les bateaux. C’est aux hommes, aux marins, de trouver un moyen pour tracer leur route de façon sûre.

Louise ouvre de grands yeux étonnés. Elle connaît son ami : Marius a toujours été très inventif, se servant souvent de son imagination pour tenter de modifier la réalité à son avantage.

Le voici reparti dans ses rêves.

– Alors toi, Marius, tu voudrais remplacer la Vierge par des feux de la Saint-Jean ? Drôle d’idée. La Vierge est partout, elle écoute les prières et sait quand elle doit intervenir. C’est ainsi depuis toujours et ce n’est pas toi qui iras changer les règles. Monsieur le curé ne serait pas d’accord avec ta proposition. Et ces feux, qui va les allumer, qui va les surveiller la nuit ? Tu délires. Viens plutôt voir mon dessin, avec ces malades de la

peste qui grâce à la Vierge ont échappé à la mort.

C’est elle qui décide, je te dis.

Marius n’est pas intéressé par l’histoire des pestiférés. Il continue son idée.

– Ce n’est pas du rêve, mon idée. Et les lumières dont je parle, ce ne sont pas des feux de la Saint-Jean, mais ce qu’on appelle des phares.

Des sortes de tours où l’on placerait un signal lumineux qui servirait de repère pour prévenir du danger. J’ai lu l’histoire, dans un livre que m’a acheté mon père, de la construction du Phare d’Alexandrie, une des Sept Merveilles du monde, dans l’Égypte d’autrefois. Il s’est depuis totalement effondré, mais il a longtemps protégé les marins qui approchaient la côte. Il était très haut et se voyait de loin. Bien plus haut que la Tour carrée de Saint-Nazaire. Son nom a été choisi parce qu’il était bâti sur l’île de Pharos, à l’entrée du port d’Alexandrie.

Louise aime quand son ami, mieux connaisseur des choses du passé qu’elle ne l’est, se lance dans des explications savantes. Ils ont tous deux le même âge, mais elle n’est pas aussi informée que lui sur les questions d’histoire et sur les aventures

de navigateurs. Il lui arrive de passer des heures à écouter les récits que Marius, qui les a lus peu avant dans les livres de son père, lui restitue avec un supplément de fantaisie et surtout d’exotisme.

Ses histoires se passent toujours dans des pays lointains, de préférence aux portes de l’Orient.

Doté d’une mémoire remarquable, le garçon est capable de retenir des passages entiers de descriptions empruntées aux écrivains, comme ce jour où il a récité à Louise médusée plusieurs phrases parlant de Constantinople dues au Comte de Chateaubriand, et qu’elle a cru un moment être de lui : « Nous rasâmes la pointe d’Europe, oùs’élève le château des Sept-Tours, vieillefortification gothique qui tombe en ruine.

Constantinople, et surtout la côte d’Asie étaientnoyés dans le brouillard : les cyprès et les minaretsque j’apercevais à travers cette vapeur,présentaient l’aspect d’une forêt dépouillée.

Comme nous approchions de la pointe du sérail, levent du nord se leva, et balaya, en moins dequelques minutes, la brume répandue sur letableau ; je me trouvai tout à coup au milieu du

palais du Commandeur des croyants : ce fut lecoup de baguette d’un génie. »

La fillette ne parviendrait pas à situer sur une carte la ville de Constantinople, alors que Marius, toujours plongé dans le vieil atlas de son père, se promène avec aisance dans cette partie du monde ; elle ignore le sens de certains mots comme

« minaret », « sérail », mais cette évocation la ravit, surtout quand son camarade la développe avec passion, enthousiasme. Il arrive aussi à Marius de broder autour de la carrière de son père, l’homme qu’il admire le plus et qu’il aimerait imiter. Après être entré dans la Marine en 1798, Jean-Antoine, âgé d’à peine plus de vingt ans, eut l’honneur de servir comme lieutenant de vaisseau sous les ordres de l’Empereur. Une campagne désastreuse en Espagne, puis la chute de Napoléon n’ont pas permis à l’officier nazairien de parvenir au sommet de la hiérarchie. Le père a été très discret sur les circonstances qui l’ont amené à être capturé devant le siège de Cadix et sur ses six longues années

de prisonnier passées en

Angleterre, d’où il est revenu au moment des Cent-Jours. Le retour de la Royauté avait correspondu

au début de sa relative disgrâce : le prometteur officier se contenterait désormais de fonctions secondaires dans le port de Toulon.

Marius connaît un peu cette ville voisine, éloignée d’environ quatre lieues, où son père l’a souvent emmené en omnibus pour découvrir les mouvements du port et observer les navires en partance pour de lointaines destinations. Ces expériences aussi ont fait l’objet de récits embellis que Louise a écoutés avec admiration. Comme le récent appareillage de Toulon en 1827 de l’escadre partie combattre à Navarin, ou celle, dont on parle beaucoup, à destination de la Morée pour libérer la Grèce. Ou encore l’expédition d’Espagne, décidée par le roi Louis XVIII, qui a pu bloquer le port de Cadix, là même où Jean-Antoine fut pris par les Anglais. Le contre-amiral Hamelin, sur le vaisseau le Colosse commandait alors une petite escadre de dix bâtiments qui quitta Toulon au début du mois de juin 1823 et contribua à rétablir sur le trône le roi Ferdinand VII.

Certes, le lieutenant de vaisseau Michel ne participe plus à ces glorieux faits d’armes, mais il les suit avec attention et pense que sa carrière n’est

pas achevée, qu’il pourra bientôt à nouveau prouver sa vaillance. Et ses fils avec lui, dont Marius qui l’écoute donner des explications techniques, et qui s’empresse de reconstituer de façon lyrique pour son amie Louise ces extraordinaires aventures appartenant à l’histoire.

Lui aussi sera officier et commandera une flotte en Méditerranée. Il se sent programmé pour un tel destin. Avant son père, ses deux grands-pères se sont également illustrés sur les mers, Jean Michel, capitaine d’artillerie sur les vaisseaux du roi, et Jacques Lautier, le père de sa mère, capitaine au long cours, tous deux de Saint-Nazaire et tous deux généreux en anecdotes, récits de pêche ou de guerre. Il lui faut les égaler, sinon les dépasser.

Les deux enfants ont quitté l’intérieur de la chapelle au moment où le père Tolozan donne sa dernière bénédiction. La cérémonie s’achève. Le soleil, plus haut dans le ciel, est toujours brûlant.

Les cigales se font de plus en plus sonores. Un léger mistral fait voler les surplis des enfants de chœur et oblige les dames à maintenir de la main leurs chapeaux à voilette. Le cortège solennel de la montée des Oratoires est en passe de se

transformer en joyeux désordre. Les pêcheurs, notamment, restent réunis sous un arbre et échangent des propos bruyants ponctués de grands éclats de rires. Les musiciens de l’Harmonienazairienne rangent leurs instruments. La descente vers la ville se fera pour chacun à son rythme et suivant son propre itinéraire. La journée se terminera pour certains dans un estaminet du port, non loin de la Tour carrée, pour d’autres près de la fontaine, où ils iront fumer une pipe et bavarder en attendant de retrouver, demain, leur barque ou leur charrue.

Échappant à la vigilance de sa maman, occupée à deviser avec des amies, Marius, ayant lâché la main de Louise et abandonné son chapeau aux larges bords, s’est mis à courir en direction des moulins à vent. La petite fille peine à le rejoindre, soucieuse de ne pas abîmer ses jolies sandales et sa robe blanche. À nouveau réunis, ils s’arrêtent prudemment au bord de la falaise des Baux pour observer, en contrebas, quelques embarcations tirées sur la rive, puis le chantier, provisoirement abandonné, de la carrière et une partie du bâtiment

de la Corderie, exploitée par M. Gensollen, le père de Louise.

Face à eux s’ouvre, sans limite, sans nuage, l’immensité de la mer, d’un bleu cru en cette fin de journée d’été. Un peu essoufflés par la course, les enfants ont cessé de parler, s’efforçant de se pénétrer de l’éblouissant paysage. La première, Louise, accepte de rompre le silence.

– C’est beau, tu ne trouves pas ?

Marius, sans quitter du regard la ligne d’horizon où se détache un point minuscule qui pourrait être un grand voilier, se contente d’approuver :

– Oui, c’est beau, c’est grand. C’est là qu’est la vie.

2

Jean-Antoine Michel nourrissait pour son plus jeune fils, Marius, de grandes ambitions. Fortuné-Amant, l’aîné, garçon lymphatique et solitaire, ne semblait pas en mesure de répondre aux attentes de son père, même s’il serait toujours possible de faire de lui un marin, un bon exécutant sachant se rendre utile sur un bateau. Pour Marius, il espérait davantage. Cet enfant curieux des choses de la mer, passionné par les livres, féru de géographie et

d’histoire, présentait de prometteuses dispositions.

Avec lui, Jean-Antoine réaliserait la carrière qu’il n’avait

pu,

en

raison

de

circonstances

défavorables, accomplir lui-même.

Certes, il avait connu, sous l’uniforme, de belles satisfactions ; ses mérites avaient même été récompensés par l’attribution de la Légion d’honneur. Mais il gardait, la cinquantaine venue, une sorte de sentiment d’inachevé, une triste sensation de ratage professionnel. Avec un peu de chance ou d’opportunisme, il serait aujourd’hui en train de commander un bâtiment de sa Majesté, au lieu d’être oublié de sa hiérarchie et cantonné dans un rôle subalterne. À peine nommé aspirant, il avait été trop jeune quand, le 19 mai 1798, un jour de mistral, le général Bonaparte embarqua de Toulon à bord de l' Orient, solide vaisseau de 110

canons, pour aller conquérir l’Égypte. Mais, ainsi que ses camarades de promotion, il avait assisté, depuis le rivage, à l’appareillage pour une traversée qui devait durer quarante-trois jours.

Quelques années plus tard, il avait été offert au jeune officier de faire ses preuves et de servir l’Empereur quand celui-ci avait décidé d’armer

une escadre performante afin de limiter les conquêtes des Britanniques et même, pourquoi pas, d’envahir l’Angleterre. L’épisode tragique de Trafalgar avait refroidi les ardeurs de Napoléon qui, pourtant, avait continué à souhaiter entretenir une flotte bien fournie. Et puis il y avait eu ce fatal siège de Cadix et cette longue captivité.

Aujourd’hui, le capitaine Michel était affecté au commandement du « stationnaire », nom, assez humiliant en lui-même, donné au bâtiment chargé de surveiller les mouvements de navires à l’entrée du port de Toulon. En guise de navigation, son rôle consistait à assurer d’insignifiants déplacements entre la Grosse Tour et le fort de l’Éguillette, éventuellement jusqu’au fort de Balaguier, face au Lazaret des Sablettes. Quelquefois, ordre lui était donné de dépasser la Petite Rade pour s’aventurer jusqu’au Cap Brun ou aux alentours des forts de Sainte-Marguerite et des Vignettes. Rien de plus.

Pas de quoi satisfaire son goût de l’aventure et du commandement. Amer et ironique, l’officier vieillissant appelait cette fonction « faire les moules ».

Il reviendrait à son cadet de lui apporter une gloire de compensation.

Il fallait pour cela lui assurer la meilleure formation possible afin qu’il atteigne le grade d’officier.

Le

roi

Louis-Philippe

venait

précisément d’officialiser le nom et l’implantation de l’École Navale à Brest qui prenait la suite de celle d'Angoulême, voulue par Louis XVIII et installée jusqu'alors sur le navire Orion. Là, des jeunes gens, sélectionnés par concours, venaient apprendre le métier de marin. Marius serait de ceux-là. Cette voie était pour lui, à condition qu’il puisse satisfaire aux exigences du concours de recrutement dont la préparation se faisait à Marseille.

La mère de Marius, Joséphine Michel, née Lautier, elle-même fille d’un capitaine au long cours, se gardait bien de soulever une quelconque objection à ce projet qui s’inscrivait dans une double tradition familiale. Elle n’avait toutefois aucune impatience à voir son petit Blaise quitter la maison et dire adieu à l’enfance. Blaise était le second prénom de Marius ; à moins qu’il fût le premier, on ne sut jamais ce qu’il en était. L’usage

avait toujours flotté pour savoir si l’on devait appeler le garçon « Blaise » ou « Marius », bien qu’il fût pourvu d’un troisième prénom, Jean, que tout le monde ignorait. Pour le capitaine de vaisseau Michel, l’hésitation n’était pas permise : son fils cadet, futur officier, répondait au prénom de Marius, un nom d’empereur, investi des marques de la virilité et de la puissance. Son épouse, à l’inverse, inclinait pour Blaise, prénom aux consonances douces, caressantes, presque féminines. Le Blaise des calendriers s’était illustré par son dévouement auprès des malades et sa grande piété. S’il n’avait pas été destiné à devenir marin, son Blaise, comme son saint patron, fêté le 3 février, aurait pu devenir médecin et philosophe.

Pour fuir la persécution des Romains, cet Arménien du IVe siècle, s’était réfugié en Cappadoce, sur les rives de l’ancien Pont-Euxin, à l’est de cet Empire ottoman que son jeune fils aimait à repérer sur le vieil atlas de son père.

Pour l’heure, Marius Blaise ou Blaise Marius, âgé de douze ans, va donc quitter Saint-Nazaire et la protection de ses parents pour aller étudier dans la grande capitale voisine, le plus grand port de la

Méditerranée, Marseille. Il abandonne l’école des Sœurs, ses camarades et surtout Louise, son amie préférée, à qui il aime raconter ses lectures et livrer ses rêveries, pour continuer sa scolarité dans une autre école religieuse, celle des Bons Pères, institution rattachée à celle des Frères des Écoles chrétiennes fondées par Jean-Baptiste de La Salle.

Résignée à l’idée de l’exil de son fils cadet, Joséphine Michel a toutefois l’idée de maintenir, à distance, le contact avec la famille en sollicitant l’aide de ses cousins marseillais, André-Émeric et Anne-Marie Rouden. Le pensionnaire des Bons Pères pourrait trouver un peu de réconfort et d’affection chez ce jeune couple qui habitait un vaste appartement de la rue Grignan, pas très loin du quai de Rive-Neuve où venaient accoster de beaux vaisseaux que Blaise ne manquerait pas de vouloir admirer.

André-Émeric était cousin issu de germain de Joséphine, petit-fils de François Rouden, le frère du grand-père de madame Michel. Les relations entre lui et les Michel étaient un peu distendues, en raison de l’éloignement, mais elles restaient vivaces, car remontant à l’enfance à Saint-Nazaire

où était né André-Émeric qui, bien qu’un peu plus jeune, avait été également le camarade de jeux de Jean-Antoine. Anne-Marie, née Sabatier, était elle aussi, originaire de Saint-Nazaire et avait suivi son mari à Marseille quand celui-ci, après un court essai dans la Marine, avait été recruté par une boulangerie de Marseille connue pour sa spécialité de « navettes à l’anis ». Grâce à ces providentiels cousins, Blaise se sentirait moins seul dans son nouvel environnement et supporterait mieux sa vie d’interne.

Le mardi 1er octobre 1832, le jeune garçon vécut sa première journée de collégien en inaugurant son uniforme et en écoutant le discours solennel du préfet des études. La veille, M. et Mme Michel étaient venus accompagner leur garçon au collège et avaient avec lui visité les lieux où il serait appelé à passer les quatre années qui le séparaient de la date où il pourrait être candidat à l’École Navale de Brest.

Le dortoir était assez sinistre avec son alignement de lits de fer au sommet desquels se trouvaient

de

poussiéreuses

armoires

dans

lesquelles les élèves étaient censés ranger leurs

affaires. La salle d’étude était mal éclairée, mais vaste et silencieuse. Un gros poêle, inutile en cette saison, permettait d’imaginer un travail au chaud dans les mois d’hiver. Le petit Blaise Marius ne laissait paraître aucun mouvement de déplaisir en découvrant le cadre, pas très reluisant, de sa nouvelle vie. Sa détermination à devenir officier passait par des sacrifices, et le premier d’entre eux consistait à se soumettre aux règles de la collectivité religieuse. En quittant Saint-Nazaire, il comprenait qu’il avait dit adieu à son enfance, tant la petite ville paisible, loin de toute agitation, constituait une sorte de milieu protecteur, une forme de nid à la fois douillet et étouffant. Il allait devoir désormais, pour prolonger la métaphore, voler de ses propres ailes. Ce qui n’était pas pour déplaire à un cadet impatient de s’affranchir de la tutelle des autres et de prouver sa capacité à se bâtir un avenir.

Par chance les Rouden devaient, pour reprendre les mots de sa mère, faire office de famille de remplacement ; ils sauraient se rendre tous les deux disponibles en cas de besoin, et surtout prêts à accueillir le jeune collégien le dimanche, car les

retours à Saint-Nazaire, longs et onéreux, seraient réservés aux périodes de vacances. La situation matérielle des Michel, sans être vraiment délicate, méritait quelques restrictions, sauf sur le chapitre de l’éducation où il n’était pas question de faire des économies.

Le dimanche qui suivit la rentrée, alors qu’il avait à peine fait connaissance avec ses professeurs, dont celui de latin, un prêtre qui l’impressionna beaucoup, Marius le passa chez son oncle et sa tante au 64, rue Grignan. Le couple, marié de fraîche date, n’avait pas d’enfant et semblait heureux de partager leur jour de congé avec ce garçon attentif, curieux et particulièrement poli.

Une déception attendait Marius : au lieu d’aller voir, comme il l’avait espéré, les bateaux autour du port, au pied des forts Saint-Jean ou Saint-Nicolas, oncle André lui imposa une séance d’initiation aux navettes.

– Je parie qu’à Saint-Nazaire vous n’avez jamais vu des gâteaux comme ceux-là. Leur forme déjà est unique. Le mot « navette », tu l’avais

compris, veut dire « petit navire ». Et il y a bien une histoire de bateaux dans l’aventure.

Marius dressa l’oreille, constatant avec plaisir qu’à Marseille on ne pouvait pas échapper aux histoires de mer. L’oncle André continua son explication :

– La forme du gâteau rappelle une barque comme celle qui conduisit Lazare et les trois Maries,

Marie-Magdeleine,

Marie-Jacobé

et

Marie-Salomé aux Saintes-Maries-de-la-Mer, où ils arrivèrent, chassés de Palestine, sans voile ni rame. Tu connais peut-être l’épisode. Le pèlerinage en Camargue en l’honneur des saintes a lieu le 26 juillet. En revanche, je suis sûr que tu ne sais pas pourquoi les navettes sont parfumées à l’anis.

Marius reconnut son ignorance.

– C’est à cause du fenouil qui donne ce goût. Et pourquoi le fenouil ? Là il faut de l’imagination.

Selon la légende on aurait repêché dans le vieux port de Marseille, il y a très longtemps, une vierge de bois peint, coiffée d’une couronne d’or et vêtue d’une robe verte. Cette couleur étant sans doute due au séjour prolongé dans la mer. Cette madone

fut alors baptisée, à cause de la couleur verte,

« Notre-Dame de fenouil ». Une autre version explique qu’elle aurait été appelée « Notre-Dame du feu nouveau » et que, par déformation, on serait arrivé à « fenouil ». Tu retiens l’explication que tu veux. En tout cas, il y a environ cinquante ans, Monsieur Imbert, le père de mon patron actuel, eut l’idée de fabriquer ces petits biscuits, et pour rappeler les circonstances religieuses, il installa le premier four dans les ruines de l’abbaye de Saint-Victor. On a décidé, avec ta tante, de t’emmener visiter l’endroit, c’est à deux pas.

En empruntant la rue Sainte, l’ancienne Viasacra, on rejoignait très vite l’Abbaye dont les murs fortifiés se distinguaient de loin. Dans une aile du bâtiment se trouvait l’étonnant four à voûte d’où sortaient les fameuses navettes dont André-Émeric continua l’éloge.

– Au moment de la Chandeleur, nous travaillons jour et nuit pour satisfaire à la demande, car les navettes sont devenues chez nous une tradition, mieux encore que les crêpes. Mais le reste de l’année les commandes sont toujours importantes.

C’est moi qui assure l’approvisionnement, ta tante

s’occupe de l’emballage. Tu en emporteras un paquet au collège pour partager avec tes camarades.

La visite de la crypte et de la Basilique fut expédiée assez vite car il fallait penser à rentrer chez les Bons Pères.

Cette promenade dominicale, sous un soleil encore chaud pour l’arrière-saison, fut la première d’une longue série qui couvrit toute l’année scolaire ainsi que la suivante. Les Rouden, convertis aux charmes de leur ville qui, rappelaient-ils avec fierté, comptait presque deux-cent-mille habitants, souhaitaient en faire connaître les richesses à ce gentil neveu jamais sorti de son village. Marius eut droit à la découverte de l’ancienne cathédrale Major, de l’esplanade de la Canebière où il croisa des marins de toutes nationalités, du parc du Pharo sur un promontoire qui dominait le Vieux-Port, et même du château d’If où l’on se rendit en barque par une mer difficile.

Mais le plus grand bonheur du petit

pensionnaire était d’aller traîner sur les quais pour observer les navires au mouillage ou ceux en

partance. Le trafic maritime n’était pas intense car, ainsi que lui expliqua l’oncle André, le blocus anglais pendant l’Empire avait fortement ralenti les mouvements de navires. L’activité reprenait toutefois, et, avec la quasi-saturation du bassin du Vieux-Port, de nouveaux mouillages au Nord allaient être créés. L’ouverture vers l’Outre-mer dont la conquête de l’Algérie était le premier exemple,

permettait

d’espérer

de

futurs

développements. À la différence des bâtiments que Marius avait pu voir dans le port de Toulon, les navires qui transitaient par Marseille, n’étaient pas affectés aux activités guerrières, mais commerciales. On distinguait bien quelques bricks, quelques goélettes ou quelques gabares (son père lui avait appris à reconnaître ces types d’embarcations), mais l’essentiel de la flotte avait une vocation civile.

Comme ce beau vapeur en bois nommé Henri-IV sur lequel il put, grâce à Savelli, un ami de son oncle, prendre pied. Il avait été construit il y a peu à La Seyne, près de chez lui, pour le compte de la compagnie Bazin. Il était gréé en deux mâts avec une machine à aubes et une longue cheminée.

– Tu vois moussaillon, lui expliquait le quartier-maître Savelli qui lui servait de guide, il est destiné à naviguer vers l’Italie, sur la ligne Marseille-Gênes-Civitavecchia-Naples, et il fait un voyage par semaine. Il t’en coûtera 105 francs en Première classe et 55 en seconde pour aller à Gênes. Plus du double pour Naples. Ses dimensions sont assez modestes, 45,80 mètres de long et 5,94 de large, mais cette petite taille lui permet d’aller vite grâce à ses 180 chevaux. Le Henri-IV a un frère jumeau qui va bientôt entrer en service et qui s’appellera le Sully. Il faut bien concurrencer les Sardes et les Napolitains qui aimeraient avoir le monopole de ces destinations.

Marius n’avait jamais vu de bâtiment à vapeur, bien que son père lui eût parlé du Coureur, construit à l’arsenal de Rochefort, mais faisant partie de la flotte de Toulon, beaucoup plus performant que le mémorable Sphinx, encore en service, qui avait été le premier navire de guerre à voiles et à vapeur pourvu d’un armement dissuasif.

Six navires de guerre à vapeur avaient participé à l’expédition d’Alger, en 1830, sous les ordres de l’amiral Duperré, commandant en chef. Ces

navires pouvaient même, en cas de nécessité, remorquer les voiliers en souffrance.

Pour le jeune garçon, cette révolution était un motif d’étonnement autant que de perplexité.

Comment pourrait-on se passer des voiles ?

Qu’allaient devenir tous les spécialistes de la navigation d’autrefois, comme son père ? Que devraient apprendre les futurs commandants de ces nouveaux navires, au nombre desquels il pensait bien se compter un jour ?

Savelli balayait les objections avec assurance.

– La maison Bazin a su prendre le tournant de l’histoire en adoptant ce système de propulsion.

Une ligne régulière a déjà été créée avec deux petits bateaux vers Malte et Le Pirée. Le projet est d’établir une liaison avec Tripoli, Alexandrie et Beyrouth. Toi qui es jeune, petit, il faut que tu te prépares. Car la voile, c’est terminé.

Marius n’était que moyennement convaincu.

Rien ne valait à ses yeux un élégant voilier tel qu’il continuait à en découvrir dans le Vieux-Port.

Ces grandes cheminées entre les mâts rompaient l’harmonie du vaisseau, lui donnant l’apparence étrange d’un hybride. Il s’interrogeait en même

temps pour savoir si cette apparition de la vapeur n’était qu’un effet de mode ou allait transformer définitivement l’art de naviguer. Ayant du mal à se faire une opinion tranchée, malgré son goût pour les innovations et son ouverture au progrès.

Un autre apprentissage, plus personnel et plus inattendu, lui était offert par son oncle André-Émeric, celui de la natation. Le cousin de sa mère s’était pris de passion pour les bains de mer et surtout pour de grandes séances de nage qu’il accomplissait une ou deux fois par semaine aux bains des Catalans. Cette anse sablonneuse avait l’avantage d’être très proche de la ville, protégée du mistral et située face au décor sublime, quand le soleil en découpait les contours, des îles du Frioul.

Le spécialiste des navettes marseillaises s’était persuadé de la nécessité d’initier son petit-neveu, qu’il jugeait un peu frêle, à l’art de la natation.

– Pour un marin, qu’il soit matelot ou capitaine, il est indispensable de savoir bien nager. C’est vrai aussi pour les non marins comme moi, mais pour celui dont le métier se passe sur un bateau, c’est capital. Crois-en mon expérience.

– Mais je sais nager, protestait timidement Marius, qui se rappelait que son parent n’avait accompli que dix-huit mois dans la marine. À

Saint-Nazaire, nous avons l’occasion de nous entraîner sur la plage de Portissol. Nous y allions parfois avec mes parents et mon frère.

– Tu ne peux pas prétendre savoir nager si tu n’es pas capable de faire deux lieues en mer quel que soit le temps. Je crains que peu de gens à Saint-Nazaire puissent y parvenir. Il ne faut pas confondre natation et baignade.

En fonction de ces principes, certains dimanches, quand le temps était propice et que lui-même était d’humeur sportive, André entraînait le jeune Marius vers la plage des Catalans et lui prodiguait de patientes leçons pour lui permettre de faire partie de la coterie très fermée des très bons nageurs. Plusieurs, parmi eux, pouvaient, depuis la plage, aller jusqu’aux îles à la force de leur bras, puis revenir.

Au fil des semaines, Marius mesura les progrès accomplis. Il apprit à ménager son effort, à contrôler sa respiration, à s’accorder des temps de récupération. Sans songer à accomplir la traversée

jusqu’au Frioul, il réussit plusieurs fois, en suivant son oncle, à atteindre quelques récifs placés à bonne distance. Il apprit aussi à mieux supporter l’eau froide, quand la séance de nage se faisait en novembre et même en février. Du coup, il gagna en résistance, en assurance, et son physique se développa, ce qui rendait très fier son initiateur. La récompense était, au retour à la rue Grignan, un chocolat

chaud,

préparé

par

Anne-Marie,

accompagné des inévitables navettes.

Ainsi, entre les découvertes touristiques et les visites aux bateaux du Vieux-Port, entre les navettes de Saint-Victor et la natation aux Catalans, entre les leçons des Bons Pères et les gâteries de sa tante, Marius grandissait. L’année scolaire passa très vite et Saint-Nazaire, ses parents, ses amis et la petite Louise ne lui manquèrent pas trop. Surtout, il avait le sentiment, grâce

à

ses

nouvelles

acquisitions

et

à

l’avancement de sa scolarité, de se rapprocher un peu plus de l’objectif qu’il s’était fixé en accord avec son père : intégrer l’École Navale de Brest pour devenir officier.

3

La scolarité de Marius chez les Bons Pères de Marseille entrait dans sa troisième année. Le garçon avait pris ses habitudes et jugeait l’internat

très supportable. Il venait d’avoir quinze ans et se sentait changé, mûri. La fragile chrysalide nommée Blaise s’était métamorphosée en un solide papillon répondant au prénom de Marius.

L’enseignement des religieux était rigoureux mais de bonne qualité. Les élèves, tous internes, appartenaient pour la plupart à la bourgeoisie de la ville et des environs, des fils de commerçants, de notaires ou de gens de robe, d’armateurs ou de navigateurs. Peu d’entre eux marquaient un goût réel pour l’étude, se contentant de fournir le travail minimum pour échapper aux sanctions dont la plus redoutée était la privation de sortie du dimanche.

Marius n’eut jamais à craindre une telle punition.

Les dimanches à Marseille en compagnie de ses parents Rouden étaient devenus trop précieux –

autant à titre de soutien affectif que de moyen de développement physique ou intellectuel – pour qu’il les compromît par des incartades.

Sérieux et appliqué, il ne pouvait toutefois être classé dans la catégorie des bons élèves, rattrapé par sa propension à la rêverie et son attirance pour le grand air. Deux matières avaient sa préférence, le latin et l’histoire-géographie. Le père Bernard,

chargé d’enseigner le latin, était un jeune séminariste à peine plus âgé que les adolescents qui formaient sa classe. Il se montrait en permanence patient, bienveillant, à l’écoute des élèves et soucieux de leur réussite. Le cours de latin comprenait le traditionnel apprentissage des déclinaisons et des conjugaisons, la traduction d’extraits de grands textes, mais il était aussi prétexte à de longues causeries sur la civilisation romaine, les grands généraux de l’Antiquité ou les héros de la mythologie.

En cela, les leçons devenaient historiques, ce qui convenait parfaitement à Marius attiré par l’histoire ancienne qu’il avait découverte en piochant dans la bibliothèque paternelle. La plongée dans le passé se doublait d’une ouverture sur l’espace, celle que lui apportaient les cours de géographie, portant prioritairement sur la France mais également, pour le bonheur de Marius, sur des pays lointains qu’il rêvait de visiter un jour. Le professeur, qui avait perçu l’intérêt de cet élève atypique pour les contrées exotiques, s’adressait directement à lui, l’invitait à venir au tableau pour

parler de la Syrie ou de l’île de Java, lieux dont la plupart de ses camarades ignoraient jusqu’au nom.

Marius était choqué que des fils de famille, habitant dans un grand port ouvert sur le monde, se montrent si indifférents aux cultures lointaines. Il se plaisait, lui, à évoquer devant ses camarades les opportunités qui allaient s’offrir à ceux que l’aventure tentait. La conquête coloniale, comme celle qui venait de commencer en Algérie, même si elle connaissait quelques difficultés, était appelée à se poursuivre et se développer ; il suffisait aux jeunes générations de faire preuve d’audace pour se réaliser dans ces dépendances françaises d’outre-mer. L’enfant de Saint-Nazaire n’était pas toujours écouté et préférait alors se réfugier dans la solitude et la lecture. Réservant ces conversations sur l’évolution du monde pour les déjeuners avec les cousins de sa mère.

Un jour de décembre 1834, tous les élèves furent invités à se réunir dans le réfectoire pour écouter un discours que devait prononcer le préfet des études. De façon plutôt solennelle, celui-ci, après avoir obtenu le silence, exposa la situation.

– Jeunes gens, les nouvelles que je vous apporte ne sont pas bonnes. Notre belle ville de Marseille est, comme vous le savez, un port ouvert sur le monde et il reçoit des navires, des marchandises et des passagers de tous les pays. Ce qui l’expose à des contaminations venues de l’extérieur quand les règles d’hygiène ne sont pas respectées. C’est ce qui

s’est

produit

aujourd’hui

avec

le

déclenchement d’une épidémie aux graves conséquences. Vos parents et vos grands-parents ont eu, dans le passé, à affronter quelques fléaux redoutables. C’est à notre tour de connaître l’épreuve. Je ne peux pas, pour l’instant, entrer dans le détail de la maladie qui nous menace. Mais nous avons reçu des autorités, tant religieuses que laïques, des directives nous demandant de prendre les mesures les plus radicales pour éviter qu’elle s’étende. C’est pourquoi, à dater de ce jour, toute sortie de l’école est formellement interdite, de même que ne sont pas autorisées les visites des familles. Ces mesures sont exceptionnelles et dès que les équipes sanitaires auront maîtrisé le fléau, nous les suspendrons. Dans l’immédiat, je vous demande de garder votre sang-froid et le sens des

responsabilités que vos maîtres ont su vous inculquer. Tout symptôme doit être signalé à vos enseignants, par exemple des frissons, des sensations de froid, des vomissements. Dans ce moment d’extrême gravité, nous devons tous rester solidaires et souhaiter qu’avec l’aide de Dieu nous sachions faire face et gagner le combat contre le fléau.

Le mot « choléra » n’avait pas été prononcé.

Mais tout le monde avait compris de quel fléau il s’agissait, des bruits ayant circulé depuis quelques jours.

Donc, le collège était en quarantaine. Plus de sorties le dimanche ; aucun contact avec l’extérieur. Pas de retour chez soi pour Noël.

Quant à la ville, son administration, dirigée par le maire, M. Consolat, commençait à essayer de combattre les effets du mal tout en tentant de minimiser la gravité de l’épidémie.

Le premier décès, celui du plâtrier Sardon, était survenu aux premiers jours de décembre. À la veille de Noël, les morts se comptaient par centaines. La municipalité décida de l’ouverture de bureaux sanitaires et de camps de réfugiés, à

Mazargues, à Montredon et sur les bords du Jarret.

Les activités portuaires ou commerciales s’étaient quasiment arrêtées, malgré les ateliers de charité ouverts par le préfet. La population implorait le secours de la religion, et la statue de la vierge de Notre-Dame-de-la-Garde

fut

promenée

en

procession.

Les collégiens de l’école des Bons Pères, se sentant protégés, ne mesuraient pas l’étendue de l’épidémie et regrettaient de ne pouvoir se rendre en ville ou d’aller retrouver leurs familles, surtout à l’occasion des vacances de Noël. Marius vivait assez mal, lui aussi, la quarantaine. Elle allait, pour lui, prendre bientôt fin.

Peu de jours avant la date théorique des vacances, il fut convoqué par le préfet des études dans son bureau pour l’informer que son père venait le chercher.

– Je regrette beaucoup que vous ne finissiez pas l’année scolaire avec nous, une année importante puisqu’elle marquait la fin du cycle d’étude et le choix d’une orientation que vous avez clairement exprimée. De plus, en ce moment de difficultés, le mieux, semble-t-il serait de rester unis. Mais je

n’ai pas le pouvoir de vous retenir contre la volonté de votre famille. Votre père, le capitaine Michel, est là, au parloir. Il vous attend pour vous emmener avec lui dans votre village du Var où, d’après lui, vous serez à l’abri de l’épidémie. Je ne partage pas son optimisme, mais je respecte sa décision. Vous avez juste le temps de rassembler vos affaires, de saluer quelques camarades et, si possible, vos professeurs, qui vont vous regretter.

Je souhaite que Dieu vous protège, vous et votre famille, et que vous puissiez réussir la brillante carrière à laquelle vous semblez promis.

Marius, impatient, jusqu’à la veille, de rentrer chez lui, se trouve soudainement désemparé.

Quitter le collège à quelques mois du concours ?

N’est-ce pas insensé ? N’est-ce pas la fin d’un projet si longtemps caressé ? Faut-il que son père soit inquiet de son sort pour le retirer brutalement de chez les Pères. Sans doute a-t-il ses raisons et le séjour à Marseille est-il devenu dangereux. Les cousins Rouden, partis se réfugier à Saint-Chamas, vont être déçus de ce départ imprévu.

Dans la voiture de retour, Jean-Antoine Michel justifie son choix.

– À l’internat, vous n’avez pas mesuré la gravité de la situation. Dans l’ensemble de la ville de Marseille, personne n’est à l’abri, et le nombre des victimes est beaucoup plus important qu’on ne le dit. J’ai discuté à Toulon avec un éminent médecin, le docteur Lauvergne, il m’a clairement laissé entendre que les risques sont très grands et qu’il est urgent de fuir le foyer de la maladie. Nous avons pensé avec ta mère que ta vie passait avant les études.

– Père, vous avez sans doute raison ; mais que va-t-il se passer pour le concours de l’École Navale ?

– Je crois qu’il faut abandonner cette idée et je le regrette autant que toi. Tu sais que j’avais pour toi des vues élevées. Je reste persuadé que tu feras un bon officier de marine. Mais il y a d’autres moyens d’y arriver et de gagner un

commandement. Nous trouverons la solution qui te permettra, sans passer par Brest, de devenir capitaine.

Les faubourgs de Marseille offrent, vus de la voiture, un spectacle de désolation. Les rues sont quasi désertes à l’exception de quelques religieux

qui tirent des charrettes où sont entassés des cercueils. Les rares passants s’empressent, le visage à demi couvert par un foulard. Autour des fontaines, des gendarmes montent la garde. Tous les commerces sont fermés. Des suintements noirâtres s’écoulent au milieu des rues. Une effroyable odeur d’égout saisit à la gorge. Même vision macabre dans les bourgs traversés. À

Cassis, un jeune cavalier de belle allure, malgré des gestes gauches, demande, avec un fort accent italien, qu’on lui indique la route d’Aix.

L’arrivée à Saint-Nazaire se fit de nuit, des ténèbres opaques enveloppant la petite ville qui semblait somnoler tranquillement. L’agitation et le malheur ne paraissaient pas avoir franchi les gorges d’Ollioules. Joséphine Michel accueillit son petit Blaise, qu’elle trouva bien changé, avec une émotion silencieuse. Ici, au moins, près d’elle, cet enfant serait en sécurité, loin des miasmes de la grande ville.

– Allons nous reposer dit Jean-Antoine Michel pour couper court aux séances d’effusion. Demain nous aviserons.

Les fêtes de Noël se déroulèrent presque normalement, avec à peine un peu plus de ferveur que de coutume de la part des Nazairiens dans l’accomplissement de leurs devoirs religieux. Les jours et les semaines qui suivirent confirmèrent la pertinence de la décision de M. Michel : le Var était pour l’instant épargné par l’épidémie. Le père avait été bien inspiré d’écouter le docteur Lauvergne et de rapatrier Marius.

Le jeune homme, privé de toutes contraintes scolaires, s’occupait en lisant, en travaillant tout seul son latin et, avec son père, les mathématiques, en accomplissant de longues promenades au bord de la mer, en embarquant parfois avec des pêcheurs amis, histoire de ne pas perdre le contact avec la mer. Un contact qu’il entretenait aussi par de longues séances de nage en partant de la pointe de Bau rouge pour rejoindre La Cride ou l’île des Embiez. L’hypothèse d’un retour chez les Bons Pères à la rentrée suivante pour reprendre le cycle d’études avait été vaguement envisagée. Les nouvelles en provenance de Marseille allaient d’ailleurs devenir rassurantes, et dès le mois de mars l’épidémie y fut considérée comme vaincue.

Il arrivait aussi à Marius d’accompagner son père sur le « stationnaire », ancré dans le port de Toulon et d’entamer avec lui une brève navigation dans la rade. Cette expérience de marin, clandestine et sans grand risque, en préparait une autre, officielle celle-la. En effet, la disgrâce du capitaine Michel prit fin au mois d’avril et les autorités maritimes décidèrent de lui confier le commandement d’un bâtiment de surveillance, la

Torche, fonction plus conforme à ses compétences.

Immédiatement, Jean-Antoine Michel eut l’idée de faire embarquer Marius sur son bateau comme mousse, sauf que son fils n’avait pas encore l’âge requis, qui était de seize ans et neuf mois. Le capitaine fit jouer ses relations, vanta les mérites du futur mousse, assura qu’il le prenait sous sa protection et sous sa responsabilité et finit par obtenir la dérogation nécessaire. Le 30 avril, avec un an d’avance par rapport à l’âge réglementaire, Blaise Jean Marius Michel entrait dans la Marine royale. Son rêve de devenir marin se concrétisait, même s’il avait imaginé des débuts plus prestigieux et s’il savait qu’il lui faudrait du temps pour conquérir ses galons.

Curieux nom, pour un navire, que la Torche, songeait Marius. Pas tellement après tout, car la mer mérite d’être éclairée et, faute d’installations fixes, comme le légendaire phare d’Alexandrie, il revient aux bateaux de montrer la voie, de porter la lumière.

Les tâches qui incombaient au jeune matelot sur l’embarcation de son père n’avaient pourtant rien de très exaltant et ne pouvaient prétendre répondre à cette vocation d’éclaireur. Le jeune Michel s’en acquittait malgré tout avec zèle. Il mettait un point d’honneur, en tant que fils du commandant, à se montrer irréprochable, acceptant les corvées les plus ingrates que son père, soucieux d’éviter les traitements de faveur, n’hésitait pas à lui confier.

Les missions du bateau restaient modestes et sans éclat : surveiller, dans un périmètre réduit de la Petite à la Grande rade, les entrées et sorties de navires et tout mouvement suspect dans un port largement ouvert, bien abrité certes, mais pas très bien protégé des intrusions hostiles.

Pour son service de surveillance, la Torche était amenée quotidiennement à doubler la Tour de l’Éguillette, puis le fort de Balaguier pour

s’avancer dans une anse fermée, à l’abri des vents, appelée golfe du Lazaret. Ce nom faisait référence aux établissements de quarantaine établis en ces lieux, là où les passagers des navires de retour de pays lointains étaient tenus de rester plusieurs jours en observation. Ce qui n’était pas toujours suffisant pour arrêter les épidémies, comme celle du choléra, toujours menaçante.

L’anse du Lazaret s’achève par une courte bande de sable en une plage nommée Les Sablettes, et se prolonge, à l’ouest, par la presqu’île du cap Cépet où se trouve l’hôpital de Saint-Mandrier. De l’autre côté, la côte forme une baie plus large, quasi inhabitée, presque sauvage, même si, sur les hauteurs,

se

devinent

quelques

maisons

appartenant à la commune de La Seyne. C’est cet endroit, protégé par une zone marécageuse, que l’on nomme Tamaris, en raison des arbres, exportés d’Orient, portant ce nom, reconnaissables à leurs feuilles dentelées et à leurs fleurs roses.

Cette campagne apaisée, où viennent mourir d’inoffensives vagues, est prolongée par des collines verdoyantes, plantées moins de tamaris que de pins, d’eucalyptus et de mimosas. Le

temps semble s’être arrêté aux limites de ce littoral préservé où même les barques de pêcheurs hésitent à s’aventurer. L’air y est plus léger qu’ailleurs, la brise plus douce, les odeurs plus fortes, qui portent en elles les senteurs combinées du varech, de la mer et des genêts. Le capitaine Michel, qui connaît bien les lieux, a donné, un jour de mai, des explications à son fils :

– Je vois que tu es séduit toi aussi par le calme de Tamaris. Je te comprends. Cet endroit est assez enchanteur. Mais il est mal accessible, envahi par les moustiques et rendu inexploitable à cause des marécages. Tu peux distinguer, vers le milieu de l’anse, partant du rivage et montant vers la colline, un secteur vaguement habitable que l’on nomme Le Manteau. Tout laisse à penser qu’on l’appelle ainsi parce qu’il est protégé du mistral. Nous irons un jour, à la rame, accoster au Manteau. De là, par des chemins, on peut rejoindre La Seyne. Et Saint-Nazaire n’est pas loin.

Les charmes de Tamaris, s’il les nourrissait, ne suffisaient pas à combler les rêves du jeune mousse qui, depuis le navire de son père, aimait à observer avec attention les bâtiments en partance

pour les colonies ou qui en revenaient : le Triton, vaisseau de Quatrième rang, commandé par M.

Baudin, capitaine de vaisseau, quitte Toulon pour Alger le 27 mai ; la Diligente, corvette-aviso de 18

canons, commandée par M. Lapierre, capitaine de corvette, arrive à Toulon le 14 juin, venant de Tripoli. Et puis la Malouine, le Sylphe, la Chimère, bateau à vapeur, le Crocodile, l' Agate et bien

d’autres dont Marius s’efforçait de retenir les noms auxquels il trouvait une vertu poétique. Son père l’aidait à reconnaître la nature de l’embarcation et le renseignait sur sa destination ou son origine.

Le jeune Michel avait embarqué sur la Torche depuis moins de deux mois, quand, vers la fin du mois de juin, alors que le bateau exécutait ses manœuvres habituelles, son père le prit à part et, d’une voix altérée, sans quitter des yeux le rivage du côté de La Seyne, lui apporta la terrible nouvelle :

– Le choléra est à Toulon. Un cas indiscutable vient d’être constaté. Il s’agit d’un second-maître canonnier du Galathée que j’ai eu jadis sous mes ordres, Jean-Marie Pommard, un assez mauvais sujet. Pour ne pas être rentré à bord dans les temps,

il a été mis aux arrêts, et là il a manifesté divers symptômes qui, à l’hôpital de Saint-Mandrier, n’ont pas été reconnus immédiatement, mais que très vite le docteur Lauvergne a formellement identifiés comme étant ceux du choléra.

Marius reçut l’information comme un choc. Au-delà du bouleversement qu’allait provoquer l’épidémie, il mesura dans l’instant l’inutilité du sacrifice de ses études. Mais l'abandon était irréversible et le choix de son père avait répondu à des motivations estimables sur lesquelles il ne fallait pas revenir. Il était sans doute inscrit dans sa destinée de ne jamais voir l’École Navale de Brest.

Et, pour l’heure, il allait falloir vivre avec le fléau.

Ce que l’adolescent n’avait pas connu à Marseille, en raison de la quarantaine du collège, il eut le loisir de le découvrir à Toulon, ville proche de la sienne, où, sans toujours le constater par lui-même, faute de descendre à terre, il sentit que la situation devenait critique. Dès les premiers jours de juillet les cas se multiplièrent. La journée du 11

connut un pic en matière de mortalité : les médecins recensèrent ce jour-là cent-un décès. La ville se vidait progressivement, la population

pensant, à juste titre, que le refuge dans les communes rurales environnantes était le meilleur moyen d’échapper au mal. De quarante mille habitants, on était passé à dix ou quinze mille. Des pillages furent à déplorer. Des scènes d’hystérie collective aussi, qui obligèrent le maire, Me François Guieu, à faire appel à des renforts de gendarmes et de militaires. À l’inverse, des bienfaiteurs dévoués se mirent au service des malades, comme le curé de la paroisse Saint-Louis, le père Laurent Chabaud, qui ne refusa jamais d’apporter les derniers sacrements aux agonisants, ou le très estimable docteur Fleury, médecin-chef de la marine qui, à soixante-dix-sept ans, avait repris du service, et qui perdit la vie en tentant de soigner les cholériques. Des charlatans tentaient d’abuser la bonne foi des Toulonnais en proposant une médaille prétendument « miraculeuse ». Des contrôles stricts furent opérés sur la viande de boucherie et les autres denrées consommables. Les bagnards furent préposés au transport des corps au cimetière – sans qu’ils acceptent de creuser les fosses.

Le journal local, La Sentinelle toulonnaise, par la plume de son rédacteur, M. Laurent, tenait le compte des victimes, prodiguait des conseils pour sauver les malades (les réchauffer, cautériser la peau au fer rouge, poser des sangsues, faire des saignées) ou revenait sur les causes de l’épidémie : l’incurie supposée de la municipalité qui tolérait l’insalubrité et celle du Préfet maritime qui manquait de vigilance sur l’hygiène des navires entrés au port. La rubrique nécrologique du journal occupait plusieurs colonnes et les Toulonnais la lisait avec angoisse.

Une chaleur étouffante augmentait la paralysie générale. Chacun regardait à deux fois avant de boire, quelque tenaillé par la soif qu’il fût. La lumière était devenue blanche, poussiéreuse, comme chargée de particules fétides. L’air était pesant, irrespirable, le ciel éblouissant. Imprégnée d’une odeur de mort, l’eau du port prenait des couleurs sombres, une apparence visqueuse. Les relations entre les gens avaient pris un cours agressif, violent même. À bord de la Torche, comme sur la plupart des bateaux, le climat était tendu, proche de l’explosion, encore qu’on s’y

sentît plus à l’abri de la contagion qu’en ville. La liste des marins touchés était pourtant longue. Ils avaient même été les premiers atteints par le mal.

Après un été difficile, vers octobre, le fléau marqua un net recul, et le dernier cas officiellement comptabilisé survint le 25 de ce même mois. L’épidémie avait fait près de deux mille victimes. Parmi eux, des parents proches des Michel, mais aucun membre de la famille.

L’épreuve avait été rude, formatrice pour Marius, dont l’initiation à la mer avait coïncidé avec le frôlement de la mort. Mais il était bien vivant, rendu plus fort par le danger et bien décidé à saisir sa chance.

Alors que la vie revenait à la normale à Toulon et dans les environs, un cas de choléra fut déclaré à Marseille. La ville se préparait, moins de six mois après la première épidémie, à vivre un nouvel enfer. Marius pensa à ses anciens camarades, tout en se félicitant d’avoir, par la volonté de son père, quitté le collège.

Il n’eut guère le temps de ressasser ses souvenirs car il allait bientôt effectuer son deuxième embarquement, sur la Dore, une

bombarde dont son père venait de prendre le commandement. Le petit navire comptait vingt-sept membres d’équipage et pouvait effectuer de vraies sorties en mer, même si elles relevaient toujours du cabotage. Marius, passé au rang d’apprenti marin, commençait à maîtriser quelques notions de navigation et n’hésitait pas à prendre des initiatives qui signalaient aux officiers son sens de la navigation et son attachement à la vie à bord.

Il irait loin, pensait-on.

Ce qui se vérifia, puisque l’affectation sur la bombarde la Dore