Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

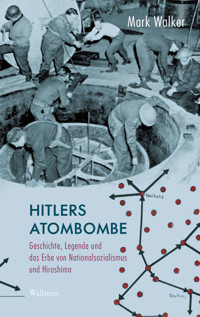

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Deutsches Museum. Abhandlungen und Berichte - Neue Folge

- Sprache: Deutsch

Legenden um eine Uranforschung im NS-Staat wirken bis heute nach. Mark Walker analysiert sowohl die Geschichte um »Hitlers Atombombe« als auch ihre Aufarbeitung in der Nachkriegszeit. Wer waren die Wissenschaftler, die während des Zweiten Weltkriegs für Hitlers Regime an Atombomben arbeiteten, und wie rechtfertigten sie sich später? Auf breiter und aktualisierter Quellenbasis untersucht Mark Walker die deutsche Forschung an Atomreaktoren und -waffen in der NS-Zeit sowie die dazugehörigen Debatten und Legenden der Nachkriegszeit. Er beleuchtet sie im Kontext des Kriegsverlaufs, im Vergleich zum Manhattan-Projekt und anhand ihrer verheerenden globalen Auswirkungen: Berichte über die deutsche Forschung beförderten die amerikanischen Anstrengungen und damit die Atombombenabwürfe auf Japan. Nach 1945 überschatteten die Verbrechen des NS-Staats und die Katastrophe von Hiroshima zunächst die Arbeit der deutschen Wissenschaftler, fachintern und öffentlich stieg jedoch der Rechtfertigungsdruck. Walkers Untersuchung erstreckt sich bis weit in die Nachkriegszeit und zeigt, wie sich die Vergangenheitspolitik der Akteure und die Narrative um »Hitlers Atombombe« entwickelten und bedingten, schließlich zur Rehabilitierung der Physiker führten. Walker liefert dadurch auch eine neue Lesart von Werner Heisenbergs und Carl Friedrich von Weizsäckers Besuch bei ihrem dänischen Kollegen Niels Bohr im Jahr 1941, einer der umstrittensten Episoden der modernen Wissenschaftsgeschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 822

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Deutsches MuseumAbhandlungen und Berichte

Neue Folge, Band 38

Herausgeber: Deutsches Museum

Redaktion: PD Dr. Ulf Hashagen, Dr. Sarah Ehlers,

Dr. Kathrin Mönch, Dorothee Messerschmid-Franzen

Mark Walker

Hitlers Atombombe

Geschichte, Legende und das Erbe von Nationalsozialismus und Hiroshima

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Thorsten Schmidt

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag GmbH, Göttingen 2025

Geiststr. 11; 37073 Göttingen

www.wallstein-verlag.de

Umschlag: Linda Reiter, Deutsches Museum, unter Verwendung

einer Fotografie »German Uranium Machine 1945«, Brookhaven National

Laboratory, courtesy, AIP Emilio Segrè Archives, Goudsmit Collection;

und von Weizsäcker, Carl Friedrich, Die Möglichkeit der

Energiegewinnung aus 238U (17.7.1940), Archiv des Deutschen Museums,

FA 002/501, Abb. 1, S. 5, CD_85451.

Lithos: SchwabScantechnik

ISBN (Print) 978-3-8353-5789-1

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8818-5

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8819-2

Inhalt

Einleitung

1. Die Historiografie von »Hitlers Atombombe«

Teil 1: DIE BOMBE

2. Farm Hall

3. Kernspaltung

4. Blitzkrieg

5. Überzeugungsarbeit

6. Totaler Krieg

7. Der Krieg ist verloren

Teil 2: MIT DER BOMBE LEBEN

8. Übermäßige Vereinfachungen

9. Kompromisse mit Hitler

10. Rehabilitierung

11. Kopenhagen

12. Schluss

13. Epilog: Der Historiker als historischer Akteur

Anhang

Anmerkungen zur Textgestalt

Abkürzungen

Glossar

Archivverzeichnis

Literatur

Bildnachweis

Dank

Register

Anmerkungen

Dieses Buch ist meiner Frau Linda,

meinem Sohn Chris und meiner Tochter Kerry gewidmet.

Einleitung

Während des Zweiten Weltkriegs versuchten deutsche Wissenschaftler, die Kettenreaktion der Kernspaltung zur Entwicklung von neuen, leistungsstarken Energiequellen und Waffen zu nutzen. Dies ist eine der bedeutendsten Entwicklungen der jüngeren Geschichte, nicht aufgrund der Leistungen der Wissenschaftler, sondern aufgrund der Art und Weise, wie ihre Bemühungen wahrgenommen wurden. Ohne das deutsche Uranprojekt und die glaubwürdigen Berichte über seine Existenz ist es schwer vorstellbar, dass die US-Regierung derart große Mengen an Arbeitskraft, Ressourcen und Geld in den Bau einer so futuristischen Waffe wie der Atombombe investiert hätte. Ohne das amerikanische Manhattan-Projekt und die Atomangriffe auf Hiroshima und Nagasaki ist es ebenso schwer vorstellbar, dass die Sowjetunion einen vergleichbaren Aufwand auf sich genommen hätte. Ohne die Bedrohung durch »Hitlers Bombe« hätte es im Sommer 1945 keine Atombombe gegeben und auch kein nukleares Wettrüsten unmittelbar danach. Die Welt wäre eine ganz andere gewesen.

Der zweite Teil dieses Buchs widmet sich den Debatten und Auseinandersetzungen der Nachkriegszeit rund um die deutsche Uranforschung während des Krieges. Er wirft ein Licht darauf, wie Menschen mit der Vergangenheit umgehen und aus ihr lernen. Konfrontiert mit dem Erbe des Nationalsozialismus mussten die am Uranprojekt beteiligten deutschen Wissenschaftler ihre Arbeit an Massenvernichtungswaffen für den nationalsozialistischen Staat sowohl vor ihren deutschen Landsleuten als auch vor ihren ausländischen Kolleginnen und Kollegen rechtfertigen. Einige dieser Kolleginnen und Kollegen waren aus Deutschland emigriert und hatten große persönliche Verluste erlitten. Aus dieser Konstellation resultierte eine der langlebigsten und umstrittensten Legenden der modernen Wissenschaft: Werner Heisenbergs und Carl Friedrich von Weizsäckers Besuch im Jahr 1941 bei ihrem dänischen Kollegen Niels Bohr im besetzten Kopenhagen. Dieses Buch untersucht die Geschichte der Uranforschung in Deutschland während des Krieges, verbindet sie mit der Nachkriegskritik und der schlussendlichen Rehabilitierung dieser Wissenschaftler und beleuchtet damit auch diese Legende.

1. Die Historiografie von »Hitlers Atombombe«

»Hitlers Atombombe« hat Personen aus vielen verschiedenen Fachrichtungen fasziniert: aus den Naturwissenschaften, den Geschichtswissenschaften, dem Journalismus und anderen Gebieten. Die Geschichtsschreibung hat sich in gewisser Weise im Laufe der Zeit weiterentwickelt, blieb aber in anderer Hinsicht weitgehend unverändert. Sie hat auf neue Quellen und Interpretationen reagiert, sich ihnen aber auch hartnäckig widersetzt. In diesem Kapitel[1] werden die verfügbaren Sekundärquellen größtenteils chronologisch geordnet untersucht, um die Debatten rund um die deutschen Arbeiten zum Uran während des Zweiten Weltkrieges vorzustellen.

Anfänge

Die ersten Berichte über die deutschen Bemühungen, die Uranspaltung für militärische Zwecke zu nutzen, wurden unmittelbar nach dem Krieg von zwei angesehenen und einflussreichen Physikern geschrieben, nämlich von Samuel Goudsmit (1902–1978) und Werner Heisenberg (1901–1976). Auf sie folgte, etwas mehr als zehn Jahre später, der Publizist Robert Jungk (1913–1994). Jeder dieser Autoren hatte ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen. Samuel Goudsmit kam im Rahmen der Alsos-Mission nach Deutschland, einer wissenschaftlichen Spezialeinheit der US-Armee, die Erkenntnisse darüber sammeln sollte, wie weit die Bemühungen Deutschlands um den Bau einer Atombombe gediehen waren. Im Rahmen seiner Arbeit trug Goudsmit wissenschaftliche Berichte zusammen, las Briefwechsel und interviewte Wissenschaftler, allerdings mit der vorgefassten Überzeugung, dass der Nationalsozialismus die deutsche Wissenschaft zugrunde gerichtet habe und sich dies auch im Uranprojekt widerspiegeln müsse.[2] Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten begann er, populärwissenschaftliche Artikel zu veröffentlichen, in denen er behauptete, die deutschen Wissenschaftler, die sich mit Uran beschäftigt hatten, hätten gravierende Fehler gemacht.[3]

Daraufhin veröffentlichte Heisenberg, Nobelpreisträger, Mitbegründer der Quantenmechanik und zentraler Akteur im deutschen Uranprojekt, einen Artikel in zwei renommierten Wissenschaftszeitschriften, eine deutsche Fassung in Die Naturwissenschaften, gefolgt von einer englischen Übersetzung in Nature. Dieser Artikel sollte sowohl ungenaue Darstellungen der Forschung, die er und seine Kollegen betrieben hatten, richtigstellen als auch der Kritik entgegentreten, sie hätten nicht versucht, Deutschland dabei zu helfen, den Krieg zu gewinnen. Heisenberg ging auf diese Kritik ein, indem er behauptete, die Nationalsozialisten hätten mit einem frühen Ende des Konflikts gerechnet und nur Großprojekte gefördert, die schnelle Ergebnisse versprachen. Während der größte Teil seines Artikels die Zusammenhänge zutreffend beschrieb, führte Heisenberg an einer Schlüsselstelle den andeutungsvollen Gedanken ein, es sei darum gegangen, »die Kontrolle über das Vorhaben in der Hand zu behalten«. Viele Leser innerhalb und außerhalb Deutschlands, die zwischen den Zeilen lasen, verstanden dies auf folgende Weise: Die deutschen Wissenschaftler hätten Hitler und den Nationalsozialisten unter keinen Umständen Atombomben zur Verfügung gestellt; stattdessen hätten Heisenberg und seine Kollegen Hitler gegenüber Widerstand geleistet, indem sie ihm Atomwaffen verweigerten.[4]

Goudsmit wiederum reagierte darauf mit seinem einflussreichen populärwissenschaftlichen Buch Alsos, in dem er die grob vereinfachende These vertrat, Heisenberg und seine Kollegen hätten die Physik der Bombe nicht verstanden und verschiedene Fehler gemacht. Damit trat Goudsmit der Andeutung, die Deutschen seien den Alliierten moralisch überlegen gewesen, die er aus Heisenbergs Artikel herauslas, entgegen und brachte das weit subtilere und schwerer wiegende Argument vor, dass überzogene Geheimhaltung und staatliche Kontrolle der Wissenschaft grundsätzlich schadeten, und zwar sowohl in Hitler-Deutschland als auch in den USA der Nachkriegszeit.[5] Der Fokus auf Heisenberg lenkte die Aufmerksamkeit von Goudsmits wichtigerem Argument ab. Da Goudsmit die Berichte nicht gründlich gelesen hatte, bevor er seine populärwissenschaftlichen Artikel und sein Buch schrieb, wurden mehrere seiner konkreten Behauptungen über die deutschen Arbeiten später als falsch entlarvt und seine Glaubwürdigkeit damit untergraben.

Jungks Buch Heller als tausend Sonnen befasste sich in erster Linie mit den von emigrierten Naturwissenschaftlern unterstützten amerikanischen Anstrengungen, die erste Atombombe zu bauen.[6] Aber er beschrieb die deutschen Uranarbeiten während des Krieges und eine Reise von Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007) zu ihrem Kollegen Niels Bohr (1885–1962) ins besetzte Dänemark auch als einen moralischen Kontrapunkt zum amerikanischen »Manhattan-Projekt«: Während amerikanische und emigrierte Wissenschaftler, die in einer Demokratie lebten, Kriegswaffen erschaffen hätten, hätten – so Jungk – deutsche Wissenschaftler, die unter der nationalsozialistischen Diktatur arbeiteten, Hitler den Zugriff auf Atombomben verwehrt. In der zweiten Auflage von Heller als tausend Sonnen, die in zahlreiche Sprachen, darunter Englisch und Dänisch, übersetzt wurde, veröffentlichte Jungk lange Auszüge aus einem Brief von Heisenberg an Jungk, die die Behauptung untermauerten, die deutschen Wissenschaftler seien nach Kopenhagen gereist, um sich Bohrs Unterstützung bei ihren Bemühungen zu sichern, den Bau von Atomwaffen weltweit zu verhindern.[7]

Die letzten Worte der Wissenschaftler

In einem Essay über den Chemiker und Mitentdecker der Kernspaltung Otto Hahn (1879–1968), der 1969, ein Jahr nach dessen Tod, geschrieben wurde, behauptete der Physiker Walther Gerlach (1889–1979), der in den letzten anderthalb Jahren des Krieges Leiter der deutschen Uranforschung gewesen war, das Interesse an militärischen Anwendungen der Kernspaltung sei »bald ad acta gelegt« worden. Entwicklungsarbeiten zum Bau von Uranmaschinen (wie die Deutschen Kernreaktoren nannten) seien allerdings begonnen worden, um die Kernenergie für technische Zwecke zu nutzen. Gerlach beteuerte jedoch, Hahn habe sich »niemals an diesen Arbeiten beteiligt«. Vielmehr hätten der Chemiker und seine Mitarbeiter lediglich die durch die Kernspaltung entstandenen Produkte erforscht. Wie wir weiter unten sehen werden, ist die Behauptung, die Forschung an Spaltfragmenten habe nichts mit der Uranmaschine zu tun, problematisch. Obgleich Hahn und sein Mitarbeiter, der Chemiker Fritz Straßmann (1902–1980), im Dritten Reich »mancherlei Kränkungen« erfahren hätten, hätten sie die wissenschaftliche Arbeit weitgehend ungestört fortsetzen können.[8] In seiner Autobiografie verliert Hahn kein Wort über die wissenschaftlichen Forschungsprojekte, die er und seine Kollegen während des Krieges durchgeführt hatten. Stattdessen erzählt er in zwei Anekdoten, wie er Menschen vor den Nationalsozialisten rettete, und stellt sich so als jemand dar, der Widerstand gegen Hitler leistete.[9] Obwohl es keinen Grund gibt, daran zu zweifeln, dass Hahn diesen Menschen tatsächlich geholfen hat, war sein Verhältnis zum Nationalsozialismus doch weitaus komplizierter.[10]

In den 1960er-Jahren schrieb der Schriftsteller David Irving das erste Sachbuch über die deutsche Uranforschung, das sich auf historische Quellen stützte.[11] Sein nachhaltigster Beitrag ist vermutlich der Fundus an Materialien, den er zusammentrug, auf Mikrofilm aufnahm und zum Verkauf anbot.[12] Irving konzentrierte sich auf Individuen, die Geschichte schreiben. Aus diesem Grund unterschätzte er die Bedeutung der unterschiedlichen industriellen Kapazitäten; er erkannte weder die industrielle Überlegenheit der USA noch die Tatsache, dass die deutsche Forschung von der sich verschlechternden Kriegslage in Mitleidenschaft gezogen wurde. Stattdessen behauptete Irving, Deutschland sei gescheitert, weil das Projekt von Wissenschaftlern – und eben »nicht von hohen Offizieren wie in Amerika«[13] – geleitet wurde. Tatsächlich, so Irving, beweise dies, dass »die Wissenschaft während des Krieges nicht den Wissenschaftlern überlassen bleiben kann«.[14]

Irving war gegenüber einigen Wissenschaftlern, die er interviewte, allzu respektvoll. So nahm er Gerlach zum Beispiel dessen Behauptung ab, er habe nur deshalb die Leitung der kernphysikalischen Forschung übernommen, weil er die deutsche Physik habe retten wollen. Ebenso kritiklos übernahm Irving Heisenbergs Aussage, dass »ein Fehler der Größenordnung«, wie ihn der Physiker Walther Bothe (1891–1957) bei seinen Messungen der Eigenschaften von Kohlenstoff gemacht habe, die Forschungen behindert hätte.[15] Andererseits widersprach Irving entschieden den Behauptungen, wonach, erstens, die Deutschen nicht über Atomwaffen nachgedacht hätten; zweitens, Rüstungsminister Albert Speer (1905–1981) das Waffenprojekt eingestellt habe; und, drittens, die deutschen Forscher vor Atombomben zurückgeschreckt seien, weil sie »moralisch lauterer« gewesen seien.[16] Für Heisenberg war jedoch am wichtigsten, dass Irving Goudsmits Argument widerlegte, wonach die Deutschen, einschließlich Heisenberg, nicht verstanden hätten, wie eine Atombombe funktioniere. Heisenberg hatte Irvings Manuskript vertraulich und eingehend geprüft, bevor es veröffentlicht wurde, und brachte dann eine Rezension des Buches unter der Überschrift »Das Dritte Reich versuchte nicht, die Atombombe zu bauen« in der angesehenen Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter.[17]

Er bedankte sich bei Irving dafür, dass er »den deutschen Bericht in allen wichtigen Punkten bestätigt, darüber hinaus ergänzt und vervollständigt [habe], so dass ein klares und ziemlich lückenloses Bild der Tatsachen entsteht«. Außerdem habe Irving mit den Nachkriegslegenden aufgeräumt, wonach die auf Hiroshima abgeworfene Bombe von den Deutschen stammte oder dass die deutschen Physiker »Landesverrat begangen und ›ihrem Führer‹ die Kenntnis der Atombombe verschwiegen« hätten. Heisenberg zufolge war »die eine wohl unvermeidliche Schwäche« von Irvings Bericht psychologischer Natur:

aber dort wo es um die Motive für die Tatsachen geht, genügen die Dokumente nicht mehr. Hier wäre eine intime Kenntnis der psychologischen Situation in einem kriegführenden totalitären Staat nötig, die Irving nicht besitzen kann, die zu erwerben für einen Angehörigen einer westlichen Demokratie auch außerordentlich schwierig wäre […].

Heisenbergs Verärgerung darüber, wie er und seine Arbeit während des Krieges dargestellt worden waren, schimmerte ebenfalls durch: »Nach einem großen Krieg wird die Geschichte vom Sieger geschrieben und im siegreichen Volk bilden sich Legenden, die den Sieg verherrlichen.«[18]

Obgleich Heisenbergs Rezension von Irvings Buch sich so anhören mag, als würde er jetzt das, was er über Kopenhagen an Jungk geschrieben hatte, in Abrede stellen, bekräftigte er in seinen zwei Jahre später erschienenen Memoiren die Ausführungen in seinem Brief an Jungk.[19]

Ich versuchte Niels anzudeuten, daß man grundsätzlich Atombomben machen könne, daß dazu ein enormer technischer Aufwand nötig sei und daß man sich als Physiker wohl fragen müsse, ob man an diesem Problem arbeiten dürfe. […] [Bohr nahm] den mir wichtigsten Teil meiner Information, daß nämlich dazu ein ganz enormer technischer Aufwand nötig sei, nicht mehr recht auf. Mir schien es äußerst wichtig, daß diese tatsächliche Situation den Physikern bis zu einem gewissen Grad die Möglichkeit gab zu entscheiden, ob der Bau von Atombomben versucht werden solle oder nicht.[20]

In ihrem einige Jahre nach dem Tod ihres Mannes geschriebenen Buch bestätigte Elisabeth Heisenberg (1914–1998) dessen Bericht über den Besuch bei Bohr im Jahr 1941, wartete jedoch mit einer neuen Enthüllung auf: Werner Heisenberg habe befürchtet, dass die USA Atombomben gegen Deutschland einsetzen könnten.[21] Inzwischen ist die Korrespondenz zwischen Elisabeth und Werner Heisenberg aus der Kriegs- und der unmittelbaren Nachkriegszeit veröffentlicht worden.[22] Diese Briefe stellen eine wichtige Quelle für Werner Heisenbergs Wahrnehmung des Kriegsverlaufs und die Gefühle, die dieser in ihm hervorrief, dar.

In der Gesamtschau ergeben Heisenbergs Brief an Jungk, die Rezension von Irvings Buch und die Memoiren ein Beispiel von kognitiver Dissonanz: Heisenberg beteuerte, er habe nicht bei einer Verschwörung mitgewirkt, sondern sich vielmehr mit einer kleinen Zahl von Kollegen darum bemüht, den Bau von Atomwaffen während des Zweiten Weltkriegs grundsätzlich zu unterbinden – etwas, was man als eine Verschwörung bezeichnen könnte. Heisenbergs Argument, dass nur jemand, der die Gräuel des Dritten Reichs selbst erlebt habe, die Motive der Menschen wirklich verstehen könne, war eine geläufige Schutzbehauptung, die sich generell gegen die Arbeit von Historikern richtete. Carl Friedrich von Weizsäcker äußerte sich 1985 mir gegenüber ähnlich.[23]

Erste Rekonstruktionen durch amerikanische Historiker

Die politischen Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen Physikergemeinde während des Nationalsozialismus waren wichtige Rahmenbedingungen für die Uranforschung während des Krieges. In den späten 1970er-Jahren veröffentlichte Alan Beyerchen sein Buch Wissenschaftler unter Hitler. Physiker im Dritten Reich.[24] In dieser bahnbrechenden Studie hat er die von den NS-Nobelpreisträgern Philipp Lenard (1862–1947) und Johannes Stark (1874–1957) angeführte Bewegung der »Deutschen Physik« eingehend untersucht. Beyerchen analysierte auf erkenntnisreiche Weise sowohl die anfänglichen Erfolge von Lenard und Stark während des Dritten Reichs, die darin gipfelten, dass Heisenberg die Berufung auf den Lehrstuhl für theoretische Physik an der Universität München verweigert wurde, als auch den anschließenden erfolgreichen Gegenangriff durch Anhänger der modernen Physik unter Führung des Physikers und NS-Kaders Wolfgang Finkelnburg (1905–1967) und des Industriephysikers und Präsidenten der Deutschen Physikalischen Gesellschaft Carl Ramsauer (1879–1955).

In den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren habe ich ein Buch und zwei damit zusammenhängende Artikel über das deutsche Uranprojekt veröffentlicht.[25] Ich weise darin sowohl Goudsmits Argument zurück, dass die Deutschen aufgrund von Fehlern keine Fortschritte gemacht hätten, als auch Jungks These, sie hätten sich geweigert, Atombomben für Hitler zu bauen. Vielmehr vertrete ich die Auffassung, im Winter 1941/42 seien führende Militärs zu dem nachvollziehbaren Schluss gelangt, dass Atomwaffen aufgrund der mit der Kriegswirtschaft verbundenen Einschränkungen nicht rechtzeitig gebaut werden könnten, um den Ausgang des Krieges zu beeinflussen. Im Hinblick auf das Verhältnis der Wissenschaftler zum Nationalsozialismus lehne ich in dieser Arbeit auch die weit verbreitete Schwarz-Weiß-Dichotomie von Nazi kontra Nazi-Gegner ab und schlage stattdessen ein Modell der Grauschattierungen vor. Schließlich bricht meine Dissertation mit der Tradition, indem ich die Erzählung nicht 1945, mit dem Zusammenbruch des NS-Regimes, enden lasse, sondern eine Analyse der unmittelbaren Nachkriegszeit miteinbeziehe. Anhand von Legenden und dem, was der Historiker Norbert Frei später »Vergangenheitspolitik« nannte,[26] geht es mir darum, ein besseres Verständnis der Geschehnisse während des Krieges zu ermöglichen.

David Cassidys meisterhafte wissenschaftliche Biografie Heisenbergs, die ungefähr zur gleichen Zeit erschien wie meine Arbeit, verdeutlicht, dass die Uranforschung während des Krieges nur eine von mehreren wichtigen Komponenten des Lebens des Physikers im Dritten Reich war.[27] Der Historiker Cassidy weist die Annahme zurück, Heisenberg habe Erkenntnisse zurückgehalten, die vielleicht zu einer Bombe geführt hätten. Auch habe Heisenberg das Projekt nicht durch absichtliche Verzögerung sabotiert. Die Motive für die außerordentlichen Anstrengungen Heisenbergs bei der Erforschung der Kernspaltung in den ersten Monaten und Jahren des Krieges sah Cassidy in Heisenbergs Patriotismus, seiner wissenschaftlichen Neugier, seinem Wunsch, die deutschen Kriegsanstrengungen zu unterstützen, und der »professionellen Nützlichkeit« von Uran begründet.[28] Mit anderen Worten: Die Uranarbeiten halfen Heisenberg dabei, andere Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel prestigeträchtige akademische Berufungen in Berlin, die Förderung der theoretischen Physik und die Anerkennung der Führungsrolle Heisenbergs durch leitende NS-Funktionäre.

Die Farm-Hall-Transkripte

Am Ende des Krieges wurden zehn deutsche Wissenschaftler auf einem Landsitz namens Farm Hall in England interniert. In den Wänden der Zimmer waren Mikrofone versteckt. Die Gespräche der Wissenschaftler wurden aufgezeichnet, teilweise transkribiert, ins Englische übersetzt und dann an hohe britische und amerikanische Amtsträger weitergeleitet. Die Alliierten wollten die internierten Wissenschaftler so lange von der Außenwelt abschotten, bis die erste Atombombe abgeworfen worden war. Zugleich wollte man in Erfahrung bringen, was deutsche Physiker über Atomwaffen wussten und ob sie bereit wären, nach dem Krieg mit den Amerikanern und Briten zusammenzuarbeiten.

General Leslie Groves (1896–1970), der Leiter des Manhattan-Projekts, widmete den größten Teil seiner Memoiren der Geschichte der amerikanischen Atombombe. Er gab aber auch einen kurzen Überblick über die nach Europa entsandte Alsos-Mission, die Informationen sammeln und, falls nötig, die von deutschen Atomwaffen ausgehende Bedrohung neutralisieren sollte.[29] Obgleich Goudsmit fraglos Informationen darüber erhalten hatte, was die deutschen Wissenschaftler in Farm Hall gesagt hatten, und diese in sein Buch Alsos aufgenommen hatte, enthüllte Groves im Jahr 1962 die Existenz von Transkripten der Unterhaltungen der Wissenschaftler, indem er ausdrücklich aus den aufgezeichneten Gesprächen zitierte. In Jetzt darf ich sprechen veröffentlichte Groves einige der beschämendsten Auszüge aus den Farm-Hall-Transkripten, in denen die Deutschen in einem wenig schmeichelhaften Licht erschienen.

Dreißig Jahre später wurden die gesamten Farm-Hall-Transkripte freigegeben und umgehend in Großbritannien publiziert.[30] Der Physiker Charles Frank (1911–1998) schrieb die Einleitung dazu. Er war damals die letzte noch lebende Person, die die deutschen Wissenschaftler in Farm Hall besucht hatte. Frank behauptete, »Heisenbergs Schätzung der kritischen Masse für die Auslösung einer Kernexplosion in U235«, die »deutlich überhöht« gewesen sei, habe »die deutsche Kernenergiepolitik während des Krieges maßgeblich bestimmt«. Hier gibt Frank auf subtile Weise Heisenberg (oder zumindest die Transkripte) falsch wieder, wenn er schreibt, dass »er sie nie richtig berechnet hat«, während Heisenberg laut den Farm-Hall-Transkripten geäußert habe, dass er nie eine Berechnung durchgeführt habe.[31] Wie viele andere Leser dieser Transkripte berücksichtigte auch Frank nicht, wie schockiert und skeptisch die Wissenschaftler anfänglich waren.

Eine deutsche Fassung der Farm-Hall-Transkripte wurde von dem Historiker Dieter Hoffmann herausgegeben.[32] Bis auf wenige Ausnahmen enthält diese nicht den ursprünglichen deutschen Wortlaut der Gespräche, sondern Rückübersetzungen der aufgezeichneten Gespräche. Die überarbeitete zweite Auflage wurde um viele Seiten zusätzlicher aufschlussreicher historischer Quellen erweitert.[33] Hoffmanns Einleitung gibt einen sehr guten Überblick über die Geschichte der deutschen Arbeiten während des Krieges und zeigt, dass die Deutschen die wesentlichen Grundlagen des Funktionsmechanismus einer Atombombe sehr wohl verstanden hatten. Seine scharfsinnige Analyse der Gespräche in Farm Hall zeigt, dass die Wissenschaftler schrittweise zu einem Konsens gelangten, der ihnen half, mit der »Vergangenheitspolitik« der Nachkriegszeit zurechtzukommen. Er gipfelte in Weizsäckers Behauptung, sie hätten nie eine Atombombe bauen wollen. Als ich 1993 die Farm-Hall-Transkripte analysierte, stellte ich den Aspekt der Legendenbildung heraus: Legenden, die von den Wissenschaftlern im Schmelztiegel von Farm Hall erfunden wurden und die ihnen helfen sollten, die Herausforderungen zu meistern, die durch das Vermächtnis des Holocaust und von Hiroshima geschaffen wurden.[34]

Im Unterschied zur ersten Publikation der Farm-Hall-Transkripte in englischer Sprache enthält die von Jeremy Bernstein betreute Ausgabe einen umfangreichen Kommentarteil, insbesondere in Bezug auf die Physik.[35] Bernstein ging als Physiker, der Geschichte schreibt, nicht als Physikhistoriker an diese Arbeit heran. Statt den historischen Kontext von Heisenbergs Äußerungen und Berechnungen über Atombomben zu rekonstruieren, zum Beispiel das, was Heisenberg während des Krieges getan und gesagt hatte, wie weit die Uranforschung vorangekommen war, welche Informationen ihm zur Verfügung standen oder welche Aufgaben ihm übertragen worden waren, fragte Bernstein einfach, ob die Aussagen zur Physik, die die deutschen Wissenschaftler bei ihren Unterhaltungen in Farm Hall machten, richtig waren. Dabei legte er den strengen Maßstab dessen an, was entweder die Wissenschaftler des Manhattan-Projekts schließlich erreicht hatten oder was dem gegenwärtigen physikalischen Wissensstand entsprach. Bernstein kam dadurch zu dem Schluss, dass die »Deutschen kein umfassendes Verständnis der Bombenphysik besaßen«.[36]

Farm Hall löste eine große und anhaltende Faszination aus, war aber auch mit einer historiografischen Ironie verbunden: Zahlreiche Wissenschaftler haben in den aufgezeichneten Gesprächen von Farm Hall nach Hinweisen darauf gesucht (und suchen noch immer), was die deutschen Wissenschaftler während des Krieges getan haben, statt die zugänglichen Dokumente aus der Kriegszeit dazu heranzuziehen. Die wichtigsten Aufschlüsse darüber, was während des Krieges geschah, geben eben Dokumente aus der Kriegszeit, nicht aus der Nachkriegszeit. Quellen aus der Kriegszeit verdeutlichen, dass Heisenbergs Verständnis der kritischen Masse einer Atombombe oder andere Aspekte der Physik von Atombomben – welcher auch immer – für das Vorankommen des Uranprojekts nicht entscheidend waren.[37] Wie Ryan Dahn in einer 2022 erschienenen Überblicksarbeit über die Farm-Hall-Transkripte und die damit verbundenen Kontroversen scharfsinnig anmerkte: »sie [die Transkripte] verraten uns nicht, was Heisenberg und Co. über Atombomben wussten, wann sie es wussten und welche Absichten sie damit verfolgten, sie zu bauen (oder nicht zu bauen), vielmehr zeigen sie, wie Geschichte von Menschen in Echtzeit verarbeitet wird.«[38]

Die Weiterentwicklung von Jungks Thesen

Die von Heisenberg eingeführte und von Jungk popularisierte These, die deutschen Wissenschaftler hätten »die Kontrolle [über die Uranforschung] behalten« und sich im Zuge dessen auch bemüht, den Bau von Atombomben grundsätzlich zu verhindern, wurde von dem Publizisten Thomas Powers und dem Dramatiker Michael Frayn weiter ausgestaltet. Sowohl Powers’ Buch Heisenbergs Krieg[39] als auch Frayns Theaterstück Kopenhagen[40] übten großen Einfluss auf die Historiografie der deutschen Atombombe aus. Powers behauptete ausdrücklich, was Jungk lediglich angedeutet hatte: Heisenberg habe das Atombombenprojekt sabotiert, indem er Erkenntnisse über die Verwendung von Transuran 94 (das die Amerikaner Plutonium nannten) als Kernsprengstoff für sich behielt.[41] Über den Besuch in Kopenhagen schrieb er:

Folglich gab Heisenberg, als er mit Bohr sprach, mit einem Schlag das einzige hochbedeutsame Geheimnis des deutschen Atombombenprojekts preis: seine Existenz. Außerdem hatte Heisenberg vorher seinen Besuch insgeheim mit einer kleinen Gruppe, darunter von Weizsäcker, [Karl] Wirtz [(1910–1994)], [Johannes] Jensen [(1907–1973)] und [Fritz] Houtermans [(1903–1966)], besprochen. Auf gut Deutsch gesagt ließ sich ihre Übereinkunft, die Existenz des deutschen Atombombenprojekts zu verraten, nur als eine Verschwörung bezeichnen. […]

Er [Heisenberg] hoffte mit Bohr die Möglichkeit zu erörtern, daß er, Bohr, als Vermittler beim Zustandekommen einer geheimen Übereinkunft zwischen deutschen und amerikanischen Physikern dienen könnte, um auf die Schwierigkeiten bei der Herstellung einer Atombombe hinzuweisen und dadurch ihren Einsatz während des Krieges – durch beide Seiten – zu verhindern.[42]

Powers’ Buch inspirierte den Bühnenautor Michael Frayn, den Dialog zwischen Bohr und Heisenberg im besetzten Kopenhagen zu dramatisieren; ihre Geister, denen sich der Geist von Bohrs Ehefrau Margrethe (1890–1984) beigesellt, gehen auf der Suche nach der Wahrheit verschiedene Versionen des Gesprächs durch. Frayn lässt die Figuren dieselben Ereignisse in unterschiedlicher Weise erinnern und bemüht sich dadurch, eine nichtlineare beziehungsweise nichtsequenzielle Interpretation spezifischer historischer Ereignisse zu präsentieren. Man kann darin auch eine Metapher für Heisenbergs eigene Entdeckung der Unbestimmtheit (Unschärfe) von Ort und Impuls auf Quantenebene sehen. Frayn präsentiert seinem Publikum mehrere Ergebnisse und Interpretationen einer bestimmten Folge historischer Ereignisse, zum Beispiel Fragen wie: Versuchte Heisenberg Bohr dazu zu drängen, mit dem nationalsozialistischen Deutschland zu kollaborieren, versuchte er Bohr dazu zu drängen, allen Staatsführern weltweit den Zugriff auf Atomwaffen zu verwehren, oder tat er etwas, was dazwischen liegt? Hier folgt der Dramatiker in zwei wesentlichen Punkten Powers: Erstens akzeptiert er die Behauptung, Heisenberg habe Albert Speer absichtlich nichts über Element 94 erzählt; zweitens lässt Frayn, als Bohr Heisenberg fragt, warum er die kritische Masse nicht berechnet habe, den jüngeren Physiker antworten: Weil er nicht versuche, eine Bombe zu bauen.[43]

In einem Ende der 1980er-Jahre veröffentlichten Buch nahm Carl Friedrich von Weizsäcker erstmals Stellung zu dem Besuch in Kopenhagen, nachdem Historiker begonnen hatten, seine Rolle anhand historischer Dokumente genauer unter die Lupe zu nehmen. Weizsäcker erwähnte ein noch nicht lang zurückliegendes Gespräch mit einem russischen Physiker namens Feinberg, der ihm erzählt habe, was ihm Niels Bohr in den 1950er-Jahren gesagt habe: Als Heisenberg 1941 Kopenhagen besuchte, war er überzeugt davon, dass Deutschland die Sowjetunion besiegen würde. Er habe außerdem versucht, Bohr zur Zusammenarbeit mit den Deutschen im besetzten Dänemark zu überreden.[44] Tatsächlich sagte Heisenberg seinen dänischen Kollegen beides.[45] Weizsäcker, der bekanntlich Heisenberg nach Kopenhagen begleitet hatte, tat jetzt so, als sei dieser Bericht aus dritter Hand eine Offenbarung für ihn gewesen. Er interpretierte ihn in dem Sinne, dass Bohr »sich wohl am Ende vorstellte, Heisenberg habe ihn auch zur Mitarbeit an Atomwaffen bewegen wollen«,[46] und erklärte damit das Befremden und Unverständnis, mit dem Bohr darauf reagiert habe. Weizsäcker behauptete auch kategorisch: »Ich habe zwar in allem, was ich öffentlich und privat zu dieser Sache gesagt habe, immer versucht zu betonen, daß es bei uns keine Verschwörung gab, die Atombombe nicht zu machen.«[47]

Nach der Veröffentlichung der Farm-Hall-Transkripte beteuerte Weizsäcker abermals: »Es gab nicht eine Verschwörung der deutschen Physiker, es gab lediglich eine feste Handlungsgemeinschaft zwischen Heisenberg, Wirtz und mir.«[48] Ironischerweise lobte Weizsäcker im selben Interview Thomas Powers, der entschieden behauptete, es habe eine Verschwörung gegeben, in der Absicht, die Erkenntnisse über Element 94 zu verschweigen und die Entwicklung von Atomwaffen weltweit zu unterbinden: »Das wird in dem Buch von Thomas Powers jetzt alles recht gut dargestellt. Powers hat das sehr gut analysiert.«[49]

Wie bei Heisenberg zeigt sich auch bei Weizsäcker das, was man wohl kognitive Dissonanz nennen muss: Weizsäcker sah offensichtlich keinen Widerspruch darin, dass er einerseits Verschwörungen bestritt und andererseits behauptete, die beiden seien nach Kopenhagen gereist, um Niels Bohr für ihren Plan zu gewinnen, die Entwicklung von Atomwaffen weltweit zu verhindern.

Die Wiederbelebung von Goudsmits Argumenten

So wie Powers und Frayn Jungks Behauptung, die Wissenschaftler hätten Hitler Widerstand geleistet, in einer extremeren Form aufgriffen, haben andere Autoren Goudmits Äußerungen weiter zugespitzt. Der Greif vom Physiker und Schriftsteller Arnold Kramish ist ein populärwissenschaftliches Buch über Paul Rosbaud (1896–1963), einen Wissenschaftler, der im Dritten Reich als Redakteur bei der Zeitschrift Die Naturwissenschaften arbeitete und während des Zweiten Weltkriegs für die Alliierten spionierte.[50] Kramish geht über Goudsmits Kritik an Heisenberg und Weizsäcker hinaus, indem er beide als willige Werkzeuge und loyale Kollaborateure Hitlers und der Nazis darstellt. Obwohl das Buch viele sachliche Fehler enthält, zog Kramish den richtigen Schluss: »Ein Hauptgrund für den Besuch [Heisenbergs] in Kopenhagen war das Sammeln von Informationen.«[51] Da diese Schlussfolgerung jedoch im Rahmen eines Buches über einen Spion dargelegt wird, deutet Kramish – gewollt oder ungewollt – an, Heisenberg habe deshalb als ein Agent für die nationalsozialistische Regierung gearbeitet, was nicht der Fall war.

Der Historiker Paul Lawrence Rose wiederum geht in seinem Buch deutlich über die Thesen von Samuel Goudsmit in Alsos hinaus; er behauptet, Heisenberg habe schwerwiegende wissenschaftliche Fehler gemacht und sich durch seinen Dienst für die Sache Hitlers selbst kompromittiert.[52] »Was veranlasste Heisenberg, wie so viele andere anständige Deutsche, dazu, abscheuliche Kompromisse mit dem Nazismus einzugehen – Kompromisse, die ihn dazu brachten, zunächst, in den 1930er-Jahren, das Nazi-Regime und dann, schlimmer noch, die brutalen Eroberungskriege Hitlers zu rechtfertigen?«[53] Im dritten Teil seines Buches trägt er mit historischen Beispielen für Antisemitismus Belege für seine Behauptung zusammen, es gebe eine eigenartige, spezifisch deutsche Mentalität, die für Menschen anderer westlicher Gesellschaften schwer zu verstehen sei und die Deutsche dazu prädisponiere, auf die eine oder andere Weise dem Nationalsozialismus zu dienen. In dieser Hinsicht erinnert Roses Argumentation an Daniel Goldhagens ungefähr zur gleichen Zeit erschienenes Buch Hitlers willige Vollstrecker, in dem der Autor behauptet, der Holocaust sei die Folge des deutschen Judenhasses gewesen.[54] Der Hauptpunkt von Roses Buch scheint in diesem mehrdeutigen Urteil enthalten zu sein: »Heisenberg war kein Nazi – jedenfalls nicht im strengen Sinne […].«[55]

Dokumente aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik und die Briefe Bohrs

Im Jahr 1997 setzte die Max-Planck-Gesellschaft eine Kommission ein, die die Geschichte ihrer Vorgängerorganisation, der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, im Nationalsozialismus aufarbeiten sollte. Das Projekt lief bis 2007, und ich war als Gastwissenschaftler daran beteiligt.[56] Ich war Mitherausgeber zweier Aufsatzsammlungen und schrieb außerdem zwei lange Artikel über die Geschichte der deutschen Uranforschung während des Krieges: einen über den Umgang von Otto Hahn mit dem Nationalsozialismus und einen zweiten, der anhand neu zugänglicher Quellen das historische Verständnis der Forschungsprojekte am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik während des Krieges auf den neuesten Stand brachte.[57]

Nach der Öffnung der Berliner Mauer und dem Untergang des Kommunismus wurden, mithilfe des Historikers Rainer Karlsch, historische Dokumente aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik, die in russischen Archiven gelagert worden waren, an die Max-Planck-Gesellschaft und ihre Kommission zurückgegeben. Zusammen mit der Schriftfassung des Vortrags, den Heisenberg im Juni 1942 vor Speer und anderen hochrangigen Militärs hielt,[58] wurden vier bislang unbekannte Schlüsselquellen zugänglich: erstens eine Patentanmeldung, die Weizsäcker für die Herstellung und Verwendung des Elements 94 eingereicht hatte;[59] zweitens ein Bericht über eine Unterredung zwischen Weizsäcker und dem Physiker Kurt Diebner (1905–1964) vom Heereswaffenamt, bei dem die etwaige militärische Bedeutung dieses Transurans erörtert worden war;[60] drittens ein Bericht über den Besuch Weizsäckers im besetzten Dänemark im März 1941;[61] und viertens ein von Heisenberg im November 1941 geschriebener Fortschrittsbericht.[62] Im Jahr 2002 wurde vom Niels-Bohr-Archiv eine weitere wichtige Quelle veröffentlicht: von Bohr Ende der 1950er-Jahre als Reaktion auf das Erscheinen der dänischen Übersetzung von Jungks Buch geschriebene Briefentwürfe an Heisenberg, die nie abgeschickt worden waren.[63]

Diese Dokumente haben das historische Verständnis der Frage nach der deutschen Atombombe entscheidend beeinflusst. Die Reise Weizsäckers nach Kopenhagen im März 1941 einschließlich der öffentlichen Vorträge und des Sammelns wissenschaftlicher Erkenntnisse über das amerikanische Atombombenprojekt liefert wichtige Hintergrundinformationen über den anschließenden Besuch Heisenbergs und Weizsäckers im September.[64] Der Fortschrittsbericht vom November 1941 liefert wichtige Anhaltspunkte dafür, was Heisenberg und seine Kollegen dem Heereswaffenamt bezüglich der Aussichten, Atomwaffen zu bauen, mitgeteilt hatten. Diese stützen meine These, wonach die Führung des Heereswaffenamts zu dem begründeten Schluss gelangte, Deutschland könne nicht rechtzeitig Atombomben entwickeln, um damit noch den Ausgang des Krieges zu beeinflussen.

Die schriftliche Ausarbeitung von Heisenbergs Vortrag vom Juni 1942 verdeutlicht, dass der Physiker im Gegensatz zu dem, was er David Irving später darüber erzählte, damals durchaus die Möglichkeit erwähnt hatte, in einer Uranmaschine transurane Kernsprengstoffe von großer Zerstörungskraft herzustellen, auch wenn er diesem Stoff keinen Namen gegeben hatte. Weizsäckers Patentanmeldung und seine anschließende Unterredung mit Diebner dokumentieren, dass Weizsäcker verstand, dass eine Uranmaschine Element 94 herstellen könnte, und dass er dem Heereswaffenamt die potenzielle militärische Nutzung dieser Entdeckung mitteilte. Die nicht abgeschickten Briefe Bohrs schließlich belegen, dass er Heisenbergs – von Jungk öffentlich gemachte – Behauptung zurückwies, der deutsche Physiker habe versucht, Bohrs Unterstützung für das Vorhaben zu gewinnen, den Bau von Atomwaffen weltweit zu unterbinden. In der Gesamtschau entkräften diese Dokumente unwiderruflich die These, Heisenberg und Weizsäcker hätten Widerstand gegen Hitler geleistet, indem sie Erkenntnisse über Element 94 zurückhielten und sich um Bohrs Hilfe bei der weltweiten Ächtung von Atombomben bemühten.

»Hitlers Bombe«

In zwei Publikationen von Mitte der 2000er-Jahre behauptet Rainer Karlsch, deutsche Wissenschaftler hätten im März 1945, kurz vor Kriegsende, in der ostdeutschen Region Thüringen eine nukleare Sprengvorrichtung erfolgreich getestet.[65] Sowjetische Dokumente und in den 1960er-Jahren durchgeführte Befragungen von Zeitzeugen aus der Region deuteten darauf hin, dass bei der Erprobung einer neuen Waffe von hoher Sprengkraft Insassen eines Konzentrationslagers, die an den Ort der geplanten Explosion gebracht wurden, zu Tode kamen oder verstümmelt wurden. Karlsch zufolge handelte es sich dabei nicht um eine Atombombe, sondern um einen hybriden Zweiphasen-Sprengkörper auf der Basis der Hohlladungstechnik. Chemische Sprengstoffe seien dabei so angeordnet worden, dass sie eine hohle Masse bildeten, um die Explosionsenergie und -wärme auf ein Gemisch aus Deuterium (schwerem Wasserstoff) und Lithium zu fokussieren, das von in der Masse enthaltenem Element 94 oder angereichertem Uran-235 umschlossen gewesen sei. Bei hinreichend hohen Temperaturen würde dies, prinzipiell, zur Kernfusion führen. Die bei der Fusion freigesetzten Neutronen wiederum sollten Spaltungsreaktionen in dem umgebenden Transuran oder dem hoch angereicherten Uran auslösen.[66]

Karlschs Argumente wurden von Günter Nagel in zwei Büchern aufgegriffen. Nagel untersuchte die Rolle, die unter Kurt Diebner vom Heereswaffenamt arbeitende Wissenschaftler spielten, sowie die Arbeiten von Erich Schumann, hochrangiger Beamter im Heereswaffenwesen und Physiker, und anderer über Kernfusion.[67] Vor Kurzem wurden Karlschs Argumente auch von Heinz Dieter Haupt in seiner Analyse der deutschen Anstrengungen, während und nach dem Krieg Kernwaffen zu entwickeln, aufgegriffen.[68] Zwar gibt es Belege dafür, dass in den letzten Kriegsjahren Hohlladungsversuche mit dem Ziel, eine Kernfusion auszulösen, durchgeführt wurden, diese aber scheiterten. Es ist unklar, ob Fusionsreaktionen auf diese Weise gezündet werden können. Wasserstoffbomben nutzen die Energie einer Atombombe, um eine Kernfusion auszulösen. Tatsächlich wurden während des Krieges weder Element 94 noch nennenswerte Mengen an angereichertem Uran produziert, so dass sie nicht in eine solche Sprengvorrichtung hätten eingebaut werden können. Auch Bemühungen, an der angeblichen Explosionsstelle Spuren von Radioaktivität zu finden, die auf einen Kernwaffentest hingedeutet hätten, blieben erfolglos.[69]

Nukleare Forensik

Mehrere Forschungsgruppen haben zuletzt das deutsche Uranprojekt während des Krieges eingehend analysiert. Giacomo Grasso und seine Kollegen modellierten den letzten Versuch mit der Uranmaschine in Haigerloch (Baden-Württemberg). Der Neutronenvermehrungsfaktor, den ihr Modell ergab, stimmte recht gut mit demjenigen überein, den Heisenberg und Wirtz nach dem Krieg angaben. Die italienischen Forscher kamen zu dem grundsätzlichen Urteil, dass der Konstruktionstyp des Haigerloch-Reaktors dem damaligen Stand der Technik weitgehend entsprach. Obgleich er weit davon entfernt war, nennenswerte Mengen von Element 94 zu erbrüten, kam er dem nahe, was die deutschen Wissenschaftler während des Krieges einen funktionstüchtigen »Uranbrenner« nannten: eine Anlage, die eine nukleare Spaltungskettenreaktion aufrechterhalten kann. Das größte Problem an der Haigerloch-Maschine war die geringe Effizienz ihrer Bremssubstanz: schweres Wasser. Die notwendige Mindeststrecke, um die Spaltungsneutronen auf thermische Geschwindigkeiten abzubremsen, die ideal sind, um in Uran-235 Spaltungsprozesse in Gang zu setzen, während gleichzeitig die Absorption durch Uran-238 minimiert wird, war erheblich länger als die Abstände zwischen den Uranwürfeln. Um Kritikalität, also einen Zustand, in dem eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion abläuft, zu erreichen, hätten die deutschen Wissenschaftler »mehr schweres Wasser benötigt, und mehr Zeit, um eine größere Uranmaschine zu bauen – aber weder das eine noch das andere stand ihnen damals zur Verfügung«.[70]

Zwei Jahre später demonstrierte eine andere Forschungsgruppe anhand von Uran, das aus dem deutschen Projekt der Kriegszeit stammte, welche Erkenntnisse mithilfe der nuklearen Forensik gewonnen werden konnten. In den 1960er-Jahren wurde ein Uranwürfel – wahrscheinlich war er für die Versuche mit der Uranmaschine gegossen worden – in einem Fluss gefunden, zehn Kilometer von Heisenbergs Haus in Urfeld entfernt. Dieses Uran wurde zusammen mit einem anderen Würfel aus dem Atomkeller-Museum in Haigerloch und einer Uranmetallplatte, die im Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg gefunden wurde, von Klaus Mayer und seinem Team untersucht. Den drei Stücken wurden Proben entnommen, die dann mit verschiedenen Typen von Massenspektrometern analysiert wurden. Alle drei Proben bestanden aus natürlichem Uran, das heißt, das Isotop 235 war nicht angereichert worden, und es war wahrscheinlich aus Erz gewonnen worden, das aus der Grube Joachimsthal im heutigen Tschechien stammte. Nachdem sie die Häufigkeiten von Uran-236 und Plutonium-94, die beide in Reaktoren produziert werden, in den Proben bestimmt hatten, folgerten sie, dass die drei Uranstücke nicht einer erheblichen Anzahl von Neutronen ausgesetzt worden seien.[71]

Im Jahr 2019 untersuchten Timothy Koeth und Miriam Hiebert ebenfalls einen Würfel aus dem Haigerloch-Versuch mithilfe eines Gammaspektroskops und bestätigten einige der Ergebnisse von Mayer und seinem Team. Der Würfel bestand aus natürlichem Uran, und nichts deutete darauf hin, dass Isotope ab- oder angereichert worden waren. Da er keine verräterischen Spaltprodukte wie etwa Cäsium-137 enthielt, war der Würfel nicht Teil einer Uranmaschine gewesen, die eine nukleare Spaltungskettenreaktion aufrechterhielt. Da es bei Kriegsende mehr Uranwürfel gegeben habe, die in diesen Versuch hätten einbezogen werden können, so Koeth und Hiebert, hätte dies möglicherweise ausgereicht, um Kritikalität zu erzeugen, sofern die Deutschen ihre Ressourcen gebündelt anstatt geteilt hätten.[72] Es gab zweifellos einen Wettstreit um Ressourcen zwischen den beiden Gruppen, die Modell-Uranmaschinen erforschten. Allerdings war nicht mangelnde Kooperationsbereitschaft Ursache dieser Rivalität. Vielmehr war dieses Ringen um wichtige Materialien die Folge von Versorgungsengpässen und Zwängen, die durch die sich verschlechternde Kriegslage verursacht wurden. So begrenzte insbesondere der Mangel an hinreichend reinem schwerem Wasser – nicht der Mangel an Uran – die Größe der Maschine in Haigerloch und verhinderte so, dass eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion in Gang gesetzt wurde.[73]

Die derzeitige Debatte

Die Physikerin Lise Meitner (1878–1968) spielte eine wichtige Rolle sowohl bei der Entdeckung der Kernspaltung als auch bei der Kritik der Nachkriegsjahre an Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker und Otto Hahn, mit dem sie einst eng zusammengearbeitet hatte. Die Historikerin Ruth Lewin Sime hat die maßgebliche Biografie über Meitner geschrieben und gezeigt, dass Hahn und Straßmann wahrscheinlich ohne Meitners Beitrag und Hilfe die Kernspaltung nicht oder zumindest erst zu einem späteren Zeitpunkt entdeckt hätten.[74] Sime hat später die Geschichte der Entdeckung der Kernspaltung weiter untersucht und dabei das mit einbezogen, was sie »Erinnerungspolitik« beziehungsweise »Politik des Vergessens« nennt. Obgleich es von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften berufene Komitees aus Wissenschaftlern waren, die zuerst Hahn den Nobelpreis für Chemie verliehen und anschließend die Entscheidung trafen, Meitner nicht in der gleichen Weise mit einem Nobelpreis für Physik zu ehren, kann Sime nachweisen, wie – beginnend mit den ersten Veröffentlichungen über die Entdeckung bis weit in die Nachkriegszeit hinein – Hahn Meitner systematisch aus der Geschichte der Entdeckung der Kernspaltung herausschrieb.[75]

In einem wohldurchdachten und ausgewogenen Essay präsentiert der Wissenschaftshistoriker Horst Kant ein differenziertes Bild der am Uranprojekt beteiligten deutschen Wissenschaftler und ihrer Begeisterung für Atomwaffen. Jeder Wissenschaftler müsse, so Kant, gewusst haben, dass eine Atombombe ein mögliches Ergebnis des Forschungsprojekts wäre, wobei auch andere mögliche militärische Verwendungen der Uranspaltung angedacht gewesen wären. Die Arbeitsgemeinschaft des Heereswaffenamts sei nicht ausschließlich ein Atombombenprogramm gewesen. Da es sich zudem um eine in vielerlei Hinsicht heterogene Gruppe von Forschern gehandelt habe, sei bei einigen Wissenschaftlern der Wunsch, Atombomben zu bauen, größer gewesen als bei anderen. Manche von ihnen seien wahrscheinlich auch mehr daran interessiert gewesen, eine Uranmaschine statt einer Atombombe zu bauen, auch wenn, wie Kant einräumt, eine solche Maschine den Weg zu Kernsprengstoffen geebnet hätte. Irgendwann hätten diese Wissenschaftler dann nicht länger geglaubt, dass Deutschland noch während des Krieges oder in der nahen Zukunft Atombomben hätte bauen können, so dass sie ihre Anstrengungen auf etwas anderes fokussiert hätten.[76]

Der Historiker John Cornwell untersucht in seinem Buch Hitler’s Scientists die Uranforschung im Rahmen einer ausgezeichneten Übersichtsdarstellung über die historische Literatur zu den Themen Naturwissenschaft, Medizin und Technik im Dritten Reich.[77] In seiner Analyse der deutschen Uranarbeiten weist Cornwell die Behauptung zurück, Heisenberg habe versucht, »Hitler die Atombombe vorzuenthalten«.[78] Cornwell präsentiert auch eine bemerkenswerte Interpretation der Briefe, die Bohr im Nachgang zur Veröffentlichung von Heller als tausend Sonnen an Heisenberg geschrieben, aber nie abgeschickt hat: Bohr habe vielleicht Skrupel gehabt, weil er befürchtete, die Weitergabe der Information, dass Heisenberg und die Deutschen an Atombomben arbeiteten, die Alliierten möglicherweise entschlossener gemacht hätte, eine Bombe zu bauen.[79] Über Heisenberg urteilte Cornwell: »Das Schlimmste, was man über ihn sagen kann […], ist, dass er moralisch und politisch unsensibel war.«[80]

Der Historiker Klaus Hentschel hat die Mentalität der deutschen Physiker in der Nachkriegszeit scharfsinnig analysiert.[81] Nach dem Krieg fiel es Physikern innerhalb und außerhalb Deutschlands – darunter die Exilanten des NS-Regimes – schwer, sich gegenseitig zu verstehen. Die fehlende Reue und die mangelnde Bereitschaft, in angemessener Weise persönliche Verantwortung für die Exzesse, Gewalttaten und Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes zu übernehmen, ließ ausländische Wissenschaftler, die Deutschland besuchten, und die nach Deutschland entsandten Vertreter der Alliierten sprachlos und oft deprimiert zurück. Während angesehene Wissenschaftler wie Max von Laue (1879–1960) und Otto Hahn sich jetzt an die Spitze der Bemühungen setzten, eine politische Generalamnestie für ihre Kollegen zu erreichen, weigerten sich deutsche Wissenschaftler und wissenschaftliche Institutionen oftmals, anderen Kollegen, die durch die NS-Rassenpolitik vertrieben worden waren, Wiedergutmachung zu leisten.[82] Mehr noch: Sie brachten die wenigen Stimmen, die öffentlich oder privat zur Gerechtigkeit aufriefen, zum Schweigen.[83] Dies alles spielte eine Rolle in dem ambivalenten Verhältnis der deutschen Physiker zu Emigranten und ausländischen Kollegen, was es der deutschen Physik wiederum erschwerte, sich in die internationale Physikergemeinde zu integrieren. Hentschel hat auch die faszinierende Geschichte des österreichischen Physikers Hugo Watzlawek (1912–1995) ans Licht gebracht, der während des Zweiten Weltkriegs unabhängig vom deutschen Uranprojekt das Potenzial der Kernenergie und ihrer technischen Anwendungen analysierte.[84]

Cathryn Carsons Buch Heisenberg in the Atomic Age ist eine sorgfältige, intelligente und belesene Analyse des Werner Heisenberg der Nachkriegszeit, wobei sie insbesondere dessen Rolle in der Öffentlichkeit beleuchtet.[85] Zusammen mit der Biografie von David Cassidy vermittelt uns Carson ein sehr gutes historisches Verständnis von Heisenberg. Carson kritisiert den weitverbreiteten Eindruck, Robert Jungk habe für Heisenberg oder auch für Carl Friedrich von Weizsäcker gesprochen; vielmehr analysiert sie sehr differenziert Heisenbergs oftmals zurückhaltende Äußerungen über den Nationalsozialismus und über Atombomben in der Nachkriegszeit. Am tiefgründigsten ist vielleicht Carsons Erkenntnis, dass es Heisenberg, der ja selbst kein Historiker war, in der Nachkriegszeit weniger darum ging, seine Handlungen und Motivationen im Dritten Reich historisch präzise zu beschreiben, als darum, einen positiven und produktiven Einfluss auf die Politik und die Probleme seiner Zeit auszuüben. Auch wenn es keine mit der Arbeit von Cassidy und Carson über Heisenberg vergleichbare kritische Analyse von Carl Friedrich von Weizsäcker gibt, lässt sich Ähnliches wohl von Heisenbergs jüngerem Kollegen sagen.

Der Schriftsteller Robert Lorenz befasst sich in Protest der Physiker mit der Entstehungsgeschichte der sogenannten »Göttinger Erklärung« (1957) von achtzehn prominenten deutschen Physikern und Chemikern, die sich gegen die Bestrebungen von Bundeskanzler Konrad Adenauer (1876–1967) und Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (1915–1988) richteten, für die Bundesrepublik Deutschland Atomwaffen zu beschaffen. Lorenz ordnet diese öffentliche Erklärung in den politischen Kontext des Kalten Krieges und der Befürchtungen dieser Wissenschaftler – darunter Walther Gerlach, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker und Karl Wirtz – ein, westdeutsche Atomwaffen würden sich negativ auf die zivile Kernforschung auswirken, die sie jedoch fördern wollten.[86] Lorenz zufolge war die Erklärung erfolgreich, weil sie sich nicht auf utopische, sondern auf realistische politische Ziele fokussierte. Die darin enthaltene persönliche Zusicherung dieser Wissenschaftler, in keiner Weise an der nuklearen Bewaffnung Westdeutschlands mitzuwirken, stieß bei Menschen innerhalb und außerhalb Deutschlands auf große Resonanz. Obgleich Adenauers politische Partei, die CDU, bei den anstehenden Wahlen trotzdem sehr erfolgreich war und andere Faktoren einen Strich durch seine nuklearen Ambitionen machten, hat die Erklärung das moralische Ansehen etlicher dieser Wissenschaftler, insbesondere Weizsäckers, deutlich verbessert.

Das Buch Serving the Reich vom Sachbuchautor Philip Ball, eine erkenntnisreiche Synthese der verfügbaren Sekundärquellen, vergleicht drei berühmte deutsche Physiker, die während der gesamten Dauer des Dritten Reichs oder zeitweise in Deutschland arbeiteten: Peter Debye (1884–1966), Werner Heisenberg und Max Planck (1858–1947).[87] Die chronologisch geordneten Kapitel geben einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen in der Physik und Politik in Deutschland während der ersten sechzig Jahre des 20. Jahrhunderts, wobei sich jedes Kapitel hauptsächlich auf einen der drei Protagonisten konzentriert. Weil es große Unterschiede zwischen den dreien gab, sind diese drei Fallstudien, zusammengenommen, mehr als die Summe ihrer Teile. Ball analysiert die deutschen Uranarbeiten auf gründliche, ausgewogene und einsichtsreiche Weise.

Die Historikerin Carola Sachse hat im Jahr 2023 eine hervorragende historische Studie über die »Außenpolitik« der Max-Planck-Gesellschaft veröffentlicht. Dabei wirft sie ein neues Licht auf die Rolle, die Weizsäcker sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch als Berater von Bundeskanzlern spielte. Weizsäcker dominierte, wenn auch ein wenig ambivalent und widerstrebend, die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, die westdeutsche Variante der Pugwash-Bewegung, die sich für die Verringerung der Gefahr eines Atomkriegs einsetzt. Er hatte manchmal Mühe, die radikaleren seiner Kollegen in der Vereinigung unter Kontrolle zu halten. Im Jahr 1970 erhielt er sein eigenes Max-Planck-Institut zur »Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt«, um seine Arbeit über nukleare Abrüstung und Konfliktbeilegung fortzusetzen.[88]

Populäre Geschichte, Hagiografie und Vergangenheitspolitik

1976, im Todesjahr Heisenbergs, veröffentlichte der Wissenschaftshistoriker Armin Hermann eine Kurzbiografie des Physikers und einige Jahre später ein Buch, das sich sowohl mit Hahn als auch mit Heisenberg befasste.[89] Weil sich seine Darstellung der Uranarbeiten während des Krieges auf David Irvings Interviews mit Heisenberg und die zeitgenössischen Schriften Hahns, Heisenbergs und anderer Wissenschaftler stützte, führte Hermann die schönfärberischen Aussagen der Wissenschaftler ohne strenge Kritik in die Historiografie ein. Dabei veröffentlichte und popularisierte er mehrere problematische Behauptungen wie: erstens habe Heisenberg Informationen über Element 94 zurückgehalten, als er im Juni 1942 seinen Vortrag vor Reichsrüstungsminister Albert Speer hielt; zweitens habe Speer die Wissenschaftler angewiesen, ausschließlich an Uranmaschinen zu arbeiten; und drittens habe sich Hahn während des Krieges nur mit Grundlagenforschung zu Spaltungsfragmenten befasst.[90]

Im Jahr 1978 veröffentlichte der Wissenschaftler Klaus Hoffmann in der DDR eine Biografie von Otto Hahn, bei der er ähnlich vorging wie Hermann: Er hielt sich eng an die Aussagen des Chemikers aus der Nachkriegszeit über seine wissenschaftliche Arbeit während des Krieges. Obgleich Hahn einräumte, dass die durch Spaltung freigesetzten Produkte, die er untersucht hatte, potenziell eine Kettenreaktion zum Stillstand bringen könnten und daher für die Entwicklung von Uranmaschinen wichtig waren, beteuerte er trotzdem, dies sei lediglich ein Vorwand gewesen, der es ihm erlaubt habe, seine Grundlagenforschung fortzusetzen. Hoffmann selbst gibt zu, dass, sobald eine Uranmaschine in Betrieb genommen worden wäre, Hahn gezwungen gewesen wäre, die darin erzeugten Produkte einschließlich Element 94 chemisch gründlich zu analysieren.[91]

Wie der Titel Im Schatten der Sensation schon andeutet, ist es das Anliegen des Wissenschaftshistorikers Fritz Krafft in seiner Biografie von Fritz Straßmann, den jüngeren Chemiker als Wissenschaftler aus Otto Hahns Schatten heraustreten zu lassen. Abgesehen von einem sehr kurzen Abschnitt, in dem anhand von Beispielen Straßmanns Ablehnung des Nationalsozialismus verdeutlicht werden soll – beispielsweise habe er versucht, eine Jüdin zu verstecken und ihr so das Leben zu retten –, sagt dieses Buch erstaunlich wenig über Straßmanns Haltung zum Dritten Reich. Ironischerweise werden die Arbeiten von Hahn und Straßmann hauptsächlich anhand von Auszügen aus der Korrespondenz zwischen Lise Meitner und Hahn während des Krieges beschrieben, so dass der Fokus auf Hahn bestehen bleibt. Wie Hermann und Hoffmann stellt Krafft diese Arbeit zu Spaltungsfragmenten als Grundlagenforschung dar, bei der es lediglich darum gegangen sei, die Produkte der Kernspaltung zu dokumentieren. Eine gründliche Analyse von Kraffts Text enthüllt allerdings, dass mehrere Mitglieder des Instituts, einschließlich Hahn und Straßmann selbst, auch nach Transuranen suchten.[92]

In Von der Uranspaltung zur Göttinger Erklärung stützt auch Elisabeth Kraus ihre Analyse auf die selbstbeschönigenden Äußerungen von Otto Hahn, Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker in der Nachkriegszeit und kommt zu problematischen Schlussfolgerungen wie etwa, dass Heisenberg die deutsche Atombombe vereitelte und Hahn während des Krieges lediglich Grundlagenforschung ohne militärische Anwendungen betrieb.[93] Ernst Peter Fischers populärwissenschaftliche Biografie von Heisenberg, die sich auf frühere Publikationen von Hermann und anderen stützt, weist die gleichen Schwächen auf.[94]

Der Physiker Manfred Popp hat Elemente von Goudsmits und Jungks Thesen zusammengeführt und einige überraschende Aussagen über die deutschen Arbeiten während des Krieges gemacht. Wie Goudsmit behauptet auch Popp, Heisenberg und seine Kollegen hätten den Unterschied zwischen einer Uranmaschine und einer Atombombe nicht verstanden; die Deutschen seien aufgrund ihrer wissenschaftlichen Irrtümer nicht an Atomwaffen gekommen. Popp zufolge stellte sich Heisenberg eine Atombombe als einen »explodierenden Reaktor« beziehungsweise eine »Reaktorbombe« vor.[95] Allerdings gibt es jede Menge Belege dafür, dass Heisenberg verstand, dass das Herz einer Atombombe aus Kettenreaktionen schneller Neutronen in einer Masse von reinem Uran-235 oder Plutonium bestehen würde.[96] Zu den seltsamen Behauptungen Popps zählt unter anderem: »[…] Nazi-Deutschland hätte früher als die USA und mit viel weniger Aufwand als für sein Raketenprogramm mehrere Atombomben produzieren können«;[97] und im Anschluss an Jungk und Powers bekräftigt Popp die, wie er es nennt, »Weigerung der deutschen Wissenschaftler, an der Bombe zu arbeiten«.[98] In all diesen drei Punkten – Heisenbergs Verständnis der Funktionsweise einer Atombombe, der Fähigkeit von NS-Deutschland, während des Krieges Atombomben zu bauen, und den Vorarbeiten deutscher Wissenschaftler für Atomwaffen – vertritt Popp Ansichten, die den Schlussfolgerungen, zu denen der Autor dieses Buches gelangt ist, diametral entgegengesetzt sind.[99]

In jüngster Zeit haben mehrere deutsche Naturwissenschaftler meine Arbeit massiv kritisiert. Popp hat behauptet, ich hätte »absurde« Annahmen getroffen, Quellen und Fakten ignoriert, Beweise, die meiner Interpretation zuwiderliefen, systematisch falsch interpretiert und die Physik nicht verstanden.[100] Ich habe ausführlich auf Popp geantwortet.[101] In einem Essay über Otto Hahn und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wirft mir der Chemiker Martin Trömel vor, »wesentliche Belege zu unterdrücken« und »entscheidende Dokumente falsch wiederzugeben«, um »die gesamte Geschichte des deutschen Uranprojekts falsch wiederzugeben«.[102] Ich habe bestimmte Quellen herangezogen und andere ausgeklammert, weil ich, wie ich bereits erwähnte, einige von ihnen für sehr problematisch halte; außerdem hätte ich den Inhalt einiger Dokumente in einer Weise interpretiert, die Popp, Trömel und der Physiker Kurt Scharnberg für unzulässig halten.

Ein Abschnitt, in dem ich mich mit den Zugeständnissen gegenüber dem NS-Regime befasse, die von Wissenschaftlern wie Johannes Jensen nach ihrem Beitritt zur NSDAP erwartet wurden, scheint Scharnberg besonders erbost zu haben.[103] Die Mitgliedschaft in der Partei war kein isolierter Schritt, vielmehr zog sie eine Reihe weiterer Verpflichtungen nach sich. Nach dem Beitritt wurde von dem Parteimitglied, das jetzt von seiner Verbindung mit dem Nationalsozialismus profitierte, erwartet, dass es einen Beitrag zu den Zielen der NSDAP leistete. Scharnberg will, dass seine Leser sich in Jensen hineinversetzen, aber er hat auch wichtige Informationen unterdrückt, die ein schlechtes Licht auf den Physiker werfen könnten. Dies verdeutlicht den Unterschied zwischen Geschichte und Hagiografie. Wie können sich Scharnbergs Leser in das einfühlen, was Jensen durchmachen musste, wenn sie nichts darüber erfahren?

Als Niels Bohr nach der Flucht aus Dänemark in die Vereinigten Staaten kam, brachte er eine rätselhafte Zeichnung mit. Der Physiker Hans Bethe (1906–2005) erinnerte sich, dass er sie betrachtet und sich dabei gefragt hat, ob die Deutschen vorhatten, Kernreaktoren auf Städte abzuwerfen. Der Physiker Jeremy Bernstein hat dieses Bild Jensen zugeschrieben, der 1943 – zwei Jahre nach Heisenberg und Weizsäcker – Kopenhagen besuchte und dabei Bohr anvertraute, was er über das Uranprojekt und insbesondere die unter Heisenbergs Leitung durchgeführten Versuche wusste. Als Bohr später in die Vereinigten Staaten kam, habe er daher eine auf Jensens Informationen basierende Zeichnung einer Uranmaschine – nicht etwa einer Atombombe – mitgebracht.[104]

Scharnberg behauptet, meine Veröffentlichungen ignorierten »diese Informationen und zeichnen so fahrlässig oder vorsätzlich ein falsches Bild«.[105] Tatsächlich gibt es so gut wie keine Primärquellen für diese Ereignisse und zudem sollten, mit Ausnahme dessen, was Bohr und Bethe darüber sagten, die verfügbaren Sekundärquellen im Kontext einer selbstbeschönigenden »Vergangenheitspolitik« gelesen werden. Außerdem ist Scharnbergs implizierte Behauptung, die Weitergabe dieser Informationen beweise, dass die Deutschen nicht versucht hätten, Atombomben zu bauen, problematisch. Ein funktionstüchtiger Uranbrenner wäre ein großer Schritt zur Herstellung von Element 94 für Atomwaffen gewesen.

Eine Stelle in meinem Aufsatz scheint Scharnberg besonders erzürnt zu haben: »Betrachtet man die Geschichte des KWI für Physik über den gesamten Zeitraum des Zweiten Weltkriegs, so zeigt sich, daß Wissenschaftler keine überzeugten Nationalsozialisten oder Kriegsanhänger sein mußten, um an Massenvernichtungswaffen für das ›Dritte Reich‹ zu arbeiten.«[106] Meine Aussage über »Massenvernichtungswaffen« war vielleicht etwas polemisch, sollte aber auf einen wichtigen Punkt hinweisen: Als Hahn und Straßmann die bei der Kernspaltung entstehenden Elemente untersuchten, weil sie die Kettenreaktion vergiften und einen Uranbrenner zum Stillstand bringen konnten,[107] als sie dabei halfen, Methoden zur Reinigung von Uran zu entwickeln, oder versuchten, Transurane herzustellen und zu erforschen;[108] als Jensen half, Zentrifugen für die Uran-235-Anreicherung[109] oder neue Verfahren zur Herstellung von schwerem Wasser zu entwickeln, um die Kernspaltungskettenreaktion in der Uranmaschine abzubremsen;[110] als Carl Friedrich von Weizsäcker Transurane erforschte[111] und als Heisenberg und Karl Wirtz mit Modell-Uranmaschinen experimentierten,[112] unternahmen sie allesamt bewusst Schritte hin zur Produktion von reinem Uran-235 und Element 94, den Kernsprengstoffen im Zentrum einer Atombombe. Außerdem wussten sie, dass sie Teil eines Forschungsprojekts waren, das aufgrund potenzieller militärischer Anwendungen der Kernspaltung einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Atombomben aufgelegt und weitergeführt wurde.

Die Tatsache, dass diese Wissenschaftler nach dem Krieg, wie viele andere, sich sehr darum bemühten, den Eindruck zu erwecken, dass sie während des Krieges nur zivile Grundlagenforschung betrieben hätten, bedeutet nicht, dass dies stimmt. Es ist schlicht abwegig, Aussagen, die nach dem Krieg entweder von Wissenschaftlern, die ihr Verhalten rechtfertigen wollten, oder von Wissenschaftlern, die sich gegenseitig zu entlasten versuchten, gemacht wurden, für bare Münze zu nehmen, wie es Fischer, Hermann, Klaus Hoffmann, Krafft, Kraus, Popp, Scharnberg, Trömel und andere taten. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren war Deutschland besetzt und geteilt, die Karrieren von Wissenschaftlern waren durch die Entnazifizierung gefährdet, wissenschaftliche Institutionen waren von Schließung bedroht. Nach der Gründung der beiden deutschen Staaten übten viele – vielleicht sogar die meisten – Deutsche nur widerwillig Selbstkritik an ihrem Verhalten während des Dritten Reichs.[113] Auch die Wissenschaftler, die während des Krieges am Uranprojekt beteiligt waren, fielen deshalb kaum aus dem Rahmen. Als diese Wissenschaftler nach dem Sturz des Nationalsozialismus offen ihre Meinung äußern konnten, aber auch um ihre Reputation und manchmal sogar um ihr Auskommen fürchten mussten, sagten sie nicht die ganze, ungeschminkte Wahrheit. In anderen Worten ausgedrückt, verhielten sie sich menschlich.

Scharnberg spielt in seiner Biografie von Jensen wohl auch auf mich an, wenn er behauptet:

Die Physikgeschichte während des Dritten Reiches wurde überwiegend von Autoren geschrieben, die selbst die Atmosphäre eines Unterdrückungsregimes nie erlebt hatten. Diesen ist es verständlicherweise unmöglich, sich die Kompromisse zu vergegenwärtigen, zu denen Gegner des nationalsozialistischen Regimes gezwungen waren, um in Deutschland leben und arbeiten zu können.[114]

Wenn die Kritik Scharnbergs, in der ähnliche Äußerungen von Heisenberg und Weizsäcker anklingen, wonach nur jemand, der unter dem NS-Regime gelebt hat, kritisch darüber schreiben dürfe, als berechtigt angesehen und auf die gesamte Geschichtsschreibung verallgemeinert würde, dann würde sie den Berufsstand des Historikers in Gänze diskreditieren. Die Mehrheit der derzeitig historisch Forschenden sind keine mittelalterlichen Kleinbauern, keine afrikanischen Sklaven, keine Chinesen während der Kulturrevolution und keine Vertreter irgendeines von zahllosen weiteren historischen Typen von Menschen, wie etwa ein Wissenschaftler, der im Dritten Reich lebte. Aber dies hält nicht davon ab, diese historischen Phänotypen zu erforschen und über sie zu schreiben. Beginnend mit dem altgriechischen Schriftsteller Herodot haben Historiker und Historikerinnen gemeinschaftlich Werkzeuge, Standards und Methoden für die Geschichtsschreibung entwickelt. Historiker und Historikerinnen, die ihre Sache ernst nehmen, können sich nicht der Kritik aussetzen, dass sie aufgrund ihrer Person nicht in der Lage seien, Menschen aus der Vergangenheit zu verstehen oder sich in sie hineinzuversetzen. Genau das macht historische Forschung aus.

Epilog

Als ich noch ein junger Historiker war, aber nachdem mein erstes Buch über die deutsche Atombombe erschienen war, sagte ein älterer Kollege, den ich für einen Mentor gehalten hatte, in einem unüberhörbar missbilligenden Tonfall zu mir: »Ich nehme an, dass Sie keine Helden haben.« Damals war ich perplex und wusste nicht, was ich antworten sollte. Erst viel später verstand ich, wie verstörend meine kritische Analyse der Rolle, die Samuel Goudsmit – einer der Helden meines Kollegen – in der Geschichte der deutschen Atombombe gespielt hatte, für ihn gewesen sein musste. Wenn ich heute antworten müsste, würde ich sagen: Wenn man beim Schreiben eines historischen Werks einen Helden oder eine Heldin entdeckt, dann ist das großartig. Aber es ist nicht Aufgabe der Geschichtswissenschaften, Heldinnen oder Helden zu finden oder zu erschaffen. Dafür sind Legenden da.

Teil 1: DIE BOMBE

2. Farm Hall

Ich hatte ein langes Gespräch mit Prof. Heisenberg, der von allen am vernünftigsten ist. Er erzählte mir, die Hauptsorge resultiere daraus, dass sie keine Nachricht von ihren Familien hätten. Er sagte ferner, sie vermuteten, dass ihr potentieller Wert nach den in ihren jeweiligen Instituten vorgefundenen Dokumenten beurteilt werde. Diese Dokumente vermittelten keine wahre Vorstellung von dem Umfang ihrer Versuche, die schon viel weiter gediehen seien als aus diesen Dokumenten hervorgehe, ja er behauptete, dass sie noch weiter vorangekommen seien, weil sie seit ihrer Internierung Einzelinformationen und -ergebnisse miteinander kombiniert hätten. Er bat um eine Gelegenheit, die ganze Sache mit britischen und amerikanischen Wissenschaftlern zu erörtern, um sie mit den jüngsten Theorien der Deutschen bekannt zu machen und einen Plan für die künftige Zusammenarbeit auszuarbeiten.

Major T. H. Rittner (15. Juni 1945).[1]

Internierung in Farm Hall

Zwei Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa (die kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem pazifischen Schauplatz dauerten zu diesem Zeitpunkt noch an) wurden zehn deutsche Naturwissenschaftler in einem Landhaus namens Farm Hall interniert. Aufgrund der in den Wänden versteckt angebrachten Mikrofone, mit denen ihre Gespräche belauscht wurden, wissen wir eine Menge über die Zeit, die sie dort verbrachten: von Anfang Juli 1945 bis kurz nach Neujahr.[2]

Nach zwei Wochen beschrieb der britische Offizier, der die Verantwortung für die inhaftierten Naturwissenschaftler trug, diese wie folgt:

[Max] von LAUE: Ein schüchterner, sanfter Mensch. Er kann nicht verstehen, warum er interniert ist. Er ist äußerst freundlich und ist England und Amerika gegenüber wohlgesinnt.

[Otto] HAHN: Ein Mann von Welt. Er hat sich von allen Professoren als am hilfsbereitesten erwiesen, und sein Humor und gesunder Menschenverstand haben bei zahlreichen Gelegenheiten die Situation gerettet. Gegenüber England und Amerika ist er entschieden freundlich eingestellt.

[Werner] HEISENBERG: Er ist sehr freundlich und hilfsbereit und, wie ich glaube, ehrlich bemüht, mit den englischen und amerikanischen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, obwohl er auch davon gesprochen hat, zu den Russen zu gehen.

[Walther] GERLACH: Hat eine sehr heitere Wesensart und man kann leicht mit ihm umgehen. Er scheint einen aufrichtig kooperativen Eindruck zu machen.

[Paul] HARTECK: Eine charmante Persönlichkeit, die nie Schwierigkeiten gemacht hat. Sein einziger Wunsch ist, mit seiner Arbeit voranzukommen. Da er Junggeselle ist, bereiten ihm die Verhältnisse in Deutschland weniger Sorgen als den anderen.

[Kurt] DIEBNER: Nach außen sehr freundlich, hat aber eine unangenehme Persönlichkeit, der man nicht trauen kann. Alle außer Bagge mögen ihn nicht.

[Carl Friedrich] von WEIZSÄCKER: Ein Diplomat. Hat sich stets sehr freundlich und kooperativ gezeigt und ist, wie ich glaube, aufrichtig bereit, mit England und Amerika zusammenzuarbeiten, aber er ist ein guter Deutscher.

[Karl] WIRTZ: Ein Egoist. Oberflächlich sehr freundlich, aber man kann ihm nicht trauen. Ich bezweifle, ob er kooperationsbereit ist, wenn es sich für ihn nicht lohnt.

[Erich] BAGGE: Ein ernster und hart arbeitender junger Mann. Er ist durch und durch deutsch, und es ist unwahrscheinlich, dass er kooperiert. Seine Freundschaft mit Diebner macht ihn verdächtig.

[Horst] KORSCHING: Ein völliges Rätsel. Er macht einen verdrießlichen und mürrischen Eindruck. Er macht nur selten den Mund auf. Seit der Ankunft in England ist er jedoch menschlicher geworden.[3]

Der Physiknobelpreisträger Max von Laue war der Außenseiter, weil er sich während des Krieges nicht an der Uranforschung beteiligt hatte – anders als die meisten Wissenschaftler am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik, wo er tätig war. Die Alliierten internierten die jungen Physiker Bagge (1912–1996) und Korsching (1912–1998), weil sie an neuen Verfahren der Uranisotopenanreicherung gearbeitet hatten. Der Chemiker Otto Hahn, wie von Laue ein älterer Herr, hatte als einer der Ersten erkannt, dass Uran spaltbar ist, und während des Krieges hatte er die Konsequenzen, die sich aus der Entdeckung der Kernspaltung ergaben, weiter erforscht. Paul Harteck (1902–1985), ein Physikochemiker und, abgesehen von Hahn, der einzige Nichtphysiker, war einer der wichtigsten Wissenschaftler gewesen; er leitete die Bemühungen sowohl zur Anreicherung von Uranisotopen als auch zur Herstellung von schwerem Wasser. Der wichtigste Verwaltungsfachmann der Arbeitsgruppe war Kurt Diebner, der eine hohe Position im Heereswaffenamt bekleidet hatte. Der Nobelpreisträger Werner Heisenberg, Mitbegründer der Quantenmechanik, verfasste Beiträge zur Theorie der Kernspaltung und über Kernreaktoren. Neben Harteck war Heisenberg einer der bedeutendsten Uranforscher Deutschlands. Karl Wirtz konzipierte unter Heisenberg Kernreaktorexperimente, während Carl Friedrich von Weizsäcker Heisenberg mit Arbeiten zur Kerntheorie unterstützte. Walther Gerlach schloss sich erst gegen Ende 1943 der kernphysikalischen Arbeitsgruppe an; er war für die Uranforschung sowie für Physik im Allgemeinen zuständig.

Abb. 1: Das Haus in Farm Hall.

Die Wissenschaftler selbst waren sich sicher, zu wissen, warum sie in Farm Hall waren: Mit einer Ausnahme waren sie in Kriegszeiten an einem Forschungsprojekt beteiligt gewesen, das dem Zweck diente, die durch Kernspaltung erzeugte Energie – in Form von Kernenergie und Kernwaffen – nutzbar zu machen. Wie Weizsäcker zu Wirtz sagte: »Diese Leute haben uns in ›Gewahrsam‹ genommen, zunächst weil sie uns für gefährlich halten, weil wir wirklich eine Menge mit Uran gemacht haben.«[4]

Wer war ein Nazi?

Der Untergang des Dritten Reichs und die anschließenden öffentlichen Enthüllungen über Gräueltaten und Kriegsverbrechen warfen naheliegende Fragen auf: Hatten diese Wissenschaftler die rassistische und mörderische Politik unterstützt beziehungsweise versucht, für das Dritte Reich mächtige neue Waffen zu entwickeln, und damit für Hitler gearbeitet? Bagge und Diebner gaben zu, Mitglieder der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) gewesen zu sein, aber sie beteuerten, keine »Nazis« zu sein. Diebner behauptete, er sei nur deshalb in der NSDAP geblieben, weil ausschließlich Parteimitglieder gute Stellen bekommen hätten, wenn Deutschland den Krieg gewonnen hätte.[5]