Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Pensamiento crítico

- Sprache: Spanisch

"Una mirada descarnada de nuestras obsesiones inmateriales. El relativismo es indispensable para entender la realidad en la que vivimos. Sirve, digamos, de eje fundamental a la cosmovisión dominante del mundo occidental. Tanto en redes sociales como en conversaciones privadas entre amigos, pasando por medios de comunicación mayoritarios, el relativismo se ha convertido en una herramienta conceptual de obligado uso. Del Quijote al concepto de ideología presente en el cine de ciencia ficción, pasando por el arte abstracto, la filosofía de la ciencia, la autoayuda, los estudios de género, la filosofía postmoderna, el lenguaje inclusivo, la financiarización de la economía o el desarrollo de la nueva realidad virtual, esta obra muestra cómo la realidad material va quedando poco a poco desacreditada en favor del GPS, del mapa, de la representación mental. Contemplamos, desde una perspectiva histórica, el proceso a través del cual transferimos los contenidos primordiales de nuestra vida del ámbito material al representacional; un proceso íntimamente vinculado al desarrollo del capitalismo, en el cual la precarización creciente de la sociedad es compensada por una narcotización simbólica que nos fuerza a consumir nuestros propios deseos en espacios virtuales. Se trata, en definitiva, de paliar la falta creciente de nivel adquisitivo a través de una sobrecompensación en el ámbito de lo simbólico.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Akal / Pensamiento crítico / 92

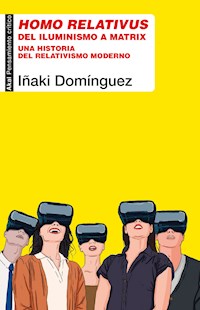

Iñaki Domínguez

Homo relativus

Del iluminismo a Matrix

Una historia del relativismo moderno

El relativismo es indispensable para entender la realidad en la que vivimos. Sirve, digamos, de eje fundamental a la cosmovisión dominante del mundo occidental. Tanto en redes sociales como en conversaciones privadas entre amigos, pasando por medios de comunicación mayoritarios, el relativismo se ha convertido en una herramienta conceptual de obligado uso.

Del Quijote al concepto de ideología presente en el cine de ciencia ficción, pasando por el arte abstracto, la filosofía de la ciencia, la autoayuda, los estudios de género, la filosofía postmoderna, el lenguaje inclusivo, la financiarización de la economía o el desarrollo de la nueva realidad virtual, esta obra muestra cómo la realidad material va quedando poco a poco desacreditada en favor del GPS, del mapa, de la representación mental. Contemplamos, desde una perspectiva histórica, el proceso a través del cual transferimos los contenidos primordiales de nuestra vida del ámbito material al representacional; un proceso íntimamente vinculado al desarrollo del capitalismo, en el cual la precarización creciente de la sociedad es compensada por una narcotización simbólica que nos fuerza a consumir nuestros propios deseos en espacios virtuales. Se trata, en definitiva, de paliar la falta creciente de nivel adquisitivo a través de una sobrecompensación en el ámbito de lo simbólico.

«Homo Relativus es un libro que indaga, entre la cultura popular y la altura académica, por qué a estas alturas nos encontramos en un mundo lleno de incertidumbre. Pocos se han atrevido a explicar esta falta de respuestas, extraviadas en un mar de duda paralizante. Iñaki Domínguez ha dado con la clave». Daniel Bernabé

Iñaki Domínguez es licenciado en Filosofía y doctor en Antropología cultural. Al margen de su carrera académica, su historia personal se entrecruza a todo paso con la vida callejera y el mundo de las subculturas. En su obra emplea elementos de filosofía y ciencias sociales para entender fenómenos propios de la cultura contemporánea. Lleva la sección «Palabra de modernólogo» en Radio 3, en la que analiza el fenómeno del moderneo desde la antropología cultural y ha publicado varios ensayos, entre ellos, Sociología del moderneo (2017), Cómo ser feliz a martillazos: Un manual de antiayuda (2018) y Macarras interseculares. Una historia de Madrid a través de sus mitos callejeros (2020).

Diseño de portada

RAG

Motivo de cubierta

Antonio Huelva Guerrero

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Iñaki Domínguez, 2021

© Ediciones Akal, S. A., 2021

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-5099-5

INTRODUCCIÓN[1]

«Dicen que los espíritus nocturnos tiemblan al ver la espada de un verdugo. ¡Cómo deben de temblar cuando se les presenta la Crítica de la razón pura de Kant! Este libro es la espada con la que se descabezó al deísmo en Alemania.

Dicho sea sinceramente: en comparación con nosotros, franceses, sois tibios y moderados. Lo más que habéis hecho es matar a un rey, el cual, por lo demás, había perdido la cabeza ya antes de que le descabezarais. Y por eso solo tamborileasteis y gritasteis tanto, y sacudisteis tanto los pies que el mundo entero retembló. Es demasiado honor para Maximilian Robespierre el compararle con Immanuel Kant. Maximilian Robespierre, el pequeño burgués de la Rue Saint-Honoré, tenía, sin duda, sus ataques de cólera destructiva cuando se trataba de la monarquía, y entonces hacía gestos lo suficientemente terribles con su epilepsia regicida; pero en cuanto se trataba del Ser Supremo, se limpiaba la blanca espuma de la boca y la sangre de las manos, se ponía la casaca azul de los domingos, con sus botones brillantes, y aún se ponía un ramillete de flores en el ancho pecho».

Las célebres palabras del literato alemán Heinrich Heine, recién transcritas, expresan a la perfección la función histórica de la filosofía de Immanuel Kant. La revolución que supusieron sus ideas en el pensamiento fue la contrapartida a la transformación política y social que tuvo lugar en Francia en torno a esos mismos años. Como bien dice Heine: «Verdaderamente, si los vecinos de Königsberg hubieran adivinado toda la importancia de las ideas de Kant habrían sentido por aquel hombre un temor mucho más espantado que por el verdugo, el cual, en definitiva, solo ejecuta a hombres». Nos movemos hoy todavía en el paradigma iniciado por Kant, y del que brota, como fruto necesario, ese relativismo que tan decisivamente condiciona nuestras vidas. La muerte de dios no se la debemos, como comúnmente se cree, a Nietzsche, sino que, en términos epistemológicos, es una ofrenda del filósofo de Königsberg. La muerte del conocimiento absoluto, del conocimiento verdaderamente positivo, de toda objetividad pura, es producto del mencionado modelo filosófico. Kant era –empleando de nuevo las palabras de Heine– un hombre de «pensamientos destructores, desmenuzadores del mundo […] nos probó que no sabemos nada de las cosas tal como estas son en y por sí mismas»[2]. Desde Kant todo es aproximación, interpretación parcial y, en cierto grado, relativa. A pesar de que Kant no fuese relativista, sus ideas sirven de andamio al futuro desarrollo de nuevas vías a través de las cuales el relativismo habrá de prevalecer. Wilhelm Windelband ya dijo que «comprender a Kant implica ir más allá de él». No obstante, este relativismo no surge de su ética, sino de su teoría del conocimiento. No nos engañamos al afirmar que el modelo propugnado por Kant sigue, todavía en el presente, dominando el pensamiento. En su época, Kant trataba de superar dificultades similares a las que, eventualmente, han llegado a determinar nuestra forma de ver el mundo. En el siglo XVIII el escepticismo empleaba argumentos relativistas para cuestionar la validez del conocimiento. Se hablaba de la «discordancia de pareceres sobre cualquier asunto» que, al parecer, reinaba «incluso entre los sabios». El propio Platón empleaba ese argumento, también, como prueba de que uno no conoce adecuadamente el problema que se dirime: el verdadero conocimiento otorga unidad de criterios, mientras las opiniones divergen. La multitud de perspectivas denota, por tanto, una falta de conocimiento pleno del mundo. A pesar de que para Kant la ciencia es posible, entiende que el conocimiento posee elementos a priori, es decir, que nosotros al percibir y comprender la realidad proyectamos en ella atributos que nos pertenecen, en realidad, a nosotros; que «coloreamos», pues, las cosas al percibirlas. Por tanto, la experiencia que tenemos del entorno nunca podrá ser «pura». Para Kant, el espacio y el tiempo son subjetivos, intuiciones nuestras, no realidades absolutas. Dicho esto, según Kant, el mundo está ahí fuera, no es una creación nuestra. Es decir, que las cosas que percibimos en nuestra vida diaria no son fantasmagorías o alucinaciones diseñadas por nuestro cerebro –como si de un sueño se tratase–, sino que hay algo real ahí fuera que solo somos capaces de percibir parcialmente. En Kant el objeto está formado por dos partes: la cosa en sí y nuestra percepción de la misma.

Esa subjetividad, por tanto, no es individual, sino colectiva. Todos percibimos lo mismo, solo que subjetivamente. Se trata de una «generalidad subjetiva», aquello que hoy denominamos intersubjetividad. Y, ¿qué es esto? Pongamos un ejemplo: puede que tú y yo percibamos el cielo como «azul», pero no sabemos si ese cielo es de veras azul en sí mismo. Quizás otro ser perciba el cielo de otro modo. El color del cielo es deudor de nuestros sentidos a la hora de percibirlo. Dicho en otras palabras, el color del cielo, tal y como lo percibimos, depende, en parte, de nuestro aparato cognitivo. La intersubjetividad es una subjetividad compartida, colectiva. La «cosa en sí» del mundo nos es, pues, inaccesible. No sabemos de qué color es el cielo, independientemente de nuestros órganos de percepción[3].

Si el lector profano considera que las tinieblas se apoderan ahora de nosotros debo decir que la cosa es, en realidad, muy sencilla. Para ilustrar lo que tenemos entre manos recurriré a nuestra percepción del mundo sensible y a la imagen que de él nos hacemos como animales que somos. Imaginemos una rosa roja. ¿De qué color ve una mosca dicha flor? La percepción visual que la mosca tiene de la rosa es distinta de la nuestra. También su olor, textura, tamaño. Todas esas cualidades de la flor están condicionadas por el aparato cognitivo de la mosca, del ser humano, del perro, del microorganismo. Las abejas, por poner un ejemplo, no perciben el color rojo. Una rosa «roja» sería para ellas azul oscura. Los perros, por su parte, perciben el mundo en tonos amarillos y azules. Es decir, que el mismo objeto (la flor) es muy diferente dependiendo de quién lo percibe. ¿Cómo es la flor en sí misma, independientemente de nuestros sentidos? No lo sabemos; esa «realidad en sí» será para nosotros siempre una incógnita. El mundo «real» es experimentado de formas variables por seres diversos.

Sigamos con ejemplos del mundo animal. En los perros, el olfato está mucho más desarrollado que en los humanos, siendo uno de sus sentidos más relevantes a la hora de «comprender» el mundo (como para nosotros podría ser la vista); el gato puede oír frecuencias de sonido a las que otras especies no tienen acceso (la nuestra incluida); los sentidos del olfato y del gusto se combinan en las serpientes para formar uno de los más poderosos dispositivos químico-sensoriales del reino animal; a su vez, murciélagos y ballenas emiten ultrasonidos que rebotan ante los obstáculos materiales del entorno, lo que les sirve para orientarse y localizar a otros animales. De hecho, por ese medio, los murciélagos son capaces de crearse una imagen tan detallada de su entorno que pueden perseguir y capturar polillas y mosquitos, además de escapar de búhos y lechuzas. El suyo es un universo construido a base de ecos[4].

Por otra parte, no se equivocaba Kant al hacer del espacio y el tiempo percibidos entidades subjetivas. Afirma la ciencia actual que las moscas perciben el tiempo a «cámara lenta», lo que les permite escapar de depredadores. Dichos insectos serían, de este modo, capaces de adelantarse a potenciales amenazas «igual que Keanu Reeves evitaba las balas en la película Matrix». Esto se debe al hecho de que «cuanto más pequeño es un animal y más rápido es su metabolismo, de forma más lenta percibirá el tiempo». Cada especie animal, de hecho, percibe el tiempo a velocidades diferentes[5]. Podríamos ofrecer un sinfín de ejemplos similares. El cosmos es muy distinto dependiendo de quién lo percibe.

¿Qué es el mundo independientemente de nuestra percepción? Kant considera que tal misterio es inabarcable. El mundo, al margen de nuestra percepción, es un páramo, un terreno baldío; un lacaniano «desierto de lo real». Según un personaje de Pío Baroja en El árbol de la ciencia (1911): «Después de Kant el mundo es ciego […] Y esto, tan grave, no es todo; hay además otra cosa que se desprende por primera vez claramente de la filosofía de Kant, y es que el mundo no tiene realidad».

Esta es la idea decisiva del presente libro. La inaccesibilidad de la cosa en sí es la base del relativismo que todo lo inunda en los tiempos que corren. Desde el momento en que no tenemos acceso a la verdad pura, absoluta, nuestra experiencia del mundo se torna interpretación, aproximación. Esto, además, presupone algo así como la «muerte de dios». Solo dios podría conocer cómo es la realidad en sí. De hecho, en Descartes, dios representaba la garantía de que todo no era una ilusión, un fraude o un mal sueño[6]. Al hacer del individuo la base de todo conocimiento del mundo, la conciencia objetiva como conciencia de dios desaparece y permanecemos en un estado de orfandad: sin la divinidad carecemos de verdades absolutas. Como buen ilustrado, la intención de Kant fue sustituir la autoridad religiosa por el poder de la razón, con las carencias de ello derivadas. Unas carencias que son, precisamente, las que a día de hoy nos atenazan.

Desde Kant, el mundo «real» se ha convertido en un «algo desconocido». Nuestra experiencia de esa incógnita se sustenta en una percepción proyectiva, en la que nosotros ponemos mucho de nuestra parte. Aunque Kant no sea el primer filósofo que dice tal cosa –encontramos ideas similares en Locke, por poner un ejemplo–[7], su nombre quedará ligado para siempre a un subjetivismo triunfante, al tiempo que las implicaciones de su epistemología serán enormes. Como dirá Foucault dos siglos después: es el poder el que produce la verdad, fijando esta en constructos socio-culturales que son confundidos con realidades absolutas. Dicho postulado llega hoy a extremos que Kant no habría reconocido, pero, desde luego, dicho enfoque está, en germen, en su misma filosofía. Los vínculos entre Kant y el actual modelo postmoderno son más que evidentes.

La potencia subversiva de la epistemología kantiana fue bien reconocida desde tiempo atrás. En España, la potencial amenaza que representaba el kantismo era manifiesta para las élites intelectuales del último cuarto del siglo XIX, cuando sus teorías fueron introducidas en el país. En 1875-1876 se organizaron debates en el Ateneo de Madrid para discutir el positivismo y las ideas kantianas (al parecer, equiparables por entonces en la conciencia intelectual española). El krausista Gurmesindo Azcárate vislumbró, ya entonces, la amenaza: cómo el pensamiento kantiano conduce a la «desfundamentación de la vida moral» pues niega «la posibilidad de conocer lo absoluto racionalmente»[8]. La filosofía de Kant contenía elementos claramente destructivos –«desmenuzadores», si seguimos a Heine– en lo que concierne a los valores tradicionales, antaño considerados absolutos. Dice Paul Ricoeur que Kant fue «el primero en enseñarnos a considerar la ilusión como una estructura necesaria del pensamiento», representando sus ideas «el origen radical de toda “falsa conciencia”»[9]. Partiendo de esa base, el relativismo y la subjetividad de todo valor se han convertido en un fenómeno de masas, hecho que analizaré en las páginas que siguen desde una perspectiva histórica.

En este libro encontrará el lector diversas genealogías que habrán de alumbrar un recorrido histórico desde ciertas teorías subjetivistas hasta el más extremo relativismo. Dichos recorridos serán analizados orgánicamente, atendiendo a sus manifestaciones en diferentes ámbitos, como el arte, la tecnología, la política, el pensamiento, el activismo, el consumo, internet, los medios de comunicación, la economía o las terapias psicológicas. En las páginas sucesivas analizaré de qué modo este relativismo ha ido calando y moldeando la conciencia colectiva a través de diversos canales de expresión cultural; de cómo el mundo ha ido fragmentándose en múltiples realidades confrontadas a la vez que mutuamente excluyentes. Y de cómo las «cosas en sí» han dejado de existir no solo en la filosofía sino en todo tiempo y lugar. La primera de nuestras paradas serán las artes.

[1] Agradezco al filósofo Pablo Posada Varela su ayuda y consejo en algunas cuestiones a la hora de escribir este libro.

[2] Heinrich Heine, Sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania [1834], Madrid, Alianza Editorial, 2008, pp. 153-155, 160.

[3] En palabras de Johannes Itten, hoy sabemos que cada «color espectral tiene una longitud de onda que puede determinarse con exactitud indicando su longitud de onda o su número de vibraciones. [Pero las] ondas luminosas en sí no tienen color. El color solo se genera en nuestro ojo y en nuestro cerebro», Johannes Itten, El arte del color, Barcelona, Gustavo Gili, 2020.

[4] Yuval Noah Harari, Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, Nueva York, Vintage Books, 2016, p. 415.

[5] «Las moscas ven el mundo como en Matrix», ABC Ciencia, 16 de septiembre de 2013.

[6] Herbert Butterfield, The Origins of Modern Science [1949], Nueva York, The Macmillan Company, 1960, p. 113.

[7] John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Londres, Everyman, Orion Publishing Group 1994 (1690), p. 73-75, 203, 210.

[8] Diego Núñez Ruiz, La mentalidad positiva en España, Madrid, Tucar Ediciones, 1975, pp. 45, 49, 64.

[9] Paul Ricoeur, Freud & Philosophy: An Essay on Interpretation, New Haven, Connecticut, Yale University Press, 1970, p. 529.

Capítulo I

Relativismo en las artes, la literatura y el cine

El filósofo y pedagogo Darío Sztajnszrajber hace suyas las ideas del filósofo norteamericano Richard Rorty al afirmar que: «Hoy en día hace mucho más para el cambio en lo moral y en lo político, el arte… No sé, ves una película y te puede cambiar la cabeza. Ahora, lees los diarios todos los días o lees un manual de ética, acerca de porqué el bien es bueno y el mal es malo, y no te pasa un comino»[1]. El arte sugiere e invita. Como dijo Oscar Wilde: «La vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita la vida».

Este poder de sugestión que poseen las formas artísticas se debe, principalmente, al hecho de que sus mensajes son menos explícitos, más subliminales y sugerentes, que los de otros tipos de discurso. Se trata, en última instancia, del poder del mito y las narraciones fijadas en relatos populares. De todos es sabido cómo la Ilíada y la Odisea –referentes del folclore oral arcaico– fueron la base de la pedagogía griega en la Antigüedad, donde el teatro, a su vez, era utilizado también para educar la ciudadanía. Luego, en el siglo XX, Carl G. Jung entendió que los mitos sirven para transmitir al lector u oyente, de modo inconsciente, una serie de fórmulas para afrontar la vida. Este tipo de enseñanza intuitiva está vinculada, a su vez, al símbolo. El símbolo, en la cultura griega, era el «enigma». Como ocurría en el oráculo de Delfos, el enigma «no bloquea el entendimiento, sino que lo provoca». La expresión explícita ofrece un conocimiento muy sesgado y reducido. El exceso de significado del símbolo es el que de veras pone «en movimiento la interpretación […] Todo mythos cuenta con un logos»[2]. Esto es: todo símbolo cuenta con una lógica interpretable, toda obra artística cuenta con un mensaje inscrito en su seno con fuerza para orientar nuestras vidas.

Sobre este poder del arte como fenómeno que revela y, a su vez, moldea nuestra visión del mundo hablaré a continuación, prestando específica atención a los principios relativistas que fueron calando, poco a poco, en el imaginario colectivo de Occidente en el transcurso de los últimos siglos.

LA PERSPECTIVA EN LA PINTURA RENACENTISTA

Hablaré primero del Renacimiento, una etapa cultural con la que inicia su andadura la Modernidad, y que se halla atravesada de un subjetivismo que habrá de expresarse en multitud de terrenos.

En el Renacimiento decae la religiosidad, surgen corrientes escépticas en la filosofía, las artes cobran una tremenda importancia, resurge la antigüedad greco-romana y se dota de una especial preeminencia al individuo (sujeto)[3]. Por su parte, la relatividad del punto de vista estará más que presente en campos como la astronomía, la religión o la pintura. En referencia a esta última, será Leonardo da Vinci quien exponga los principios y leyes de la perspectiva, vislumbrados ya por el arquitecto Filippo Brunelleschi y su colaborador Leon Battista Alberti –descritos en la obra De pictura (1435-1436)–. Sin embargo, la perspectiva moderna, en su formulación definitiva, quedaría plenamente establecida por el pintor Piero della Francesca en su De prospectivapingendi (1460)[4]. Se puede decir que la noción de perspectiva sirve para representar una visión concreta más allá de la representación colectiva, supuestamente objetiva. Según el historiador del arte Erwin Panofsky, la emergencia de la perspectiva durante el Renacimiento refleja la explicitación del subjetivismo[5]. Sirve esta, por tanto, para expresar la noción de subjetividad de modo paradigmático; un subjetivismo que caracteriza el periodo histórico mencionado, marcado por un rechazo de la teocracia, y una secularización que desemboca en formas de anticristianismo y ateísmo[6]. Como bien sabemos, el arte no surge de la nada. Se nutre de unas circunstancias sociales concretas, articulándose orgánicamente con relación a otras manifestaciones culturales con las que comparte un mismo espacio histórico y estructural. Dicha integración orgánica de diversas disciplinas –arte, política, ciencia, filosofía– expresa lo que bien podríamos llamar el zeitgeist del Renacimiento.

Como filósofo y teólogo que sirve de transición entre la Edad Media y el Renacimiento encontramos a Nicolás de Cusa cuyas teorías desafían los postulados de la Iglesia. De Cusa imagina la existencia de otros mundos posibles, haciendo de la Tierra un planeta entre otros, que no sea el centro del universo[7]; de hecho, declara que cualquier punto del espacio podría ser considerado el centro del universo. Un siglo después, Copérnico elabora su célebre sistema heliocéntrico, en el que la Tierra deja de ser el corazón del cosmos. Como consecuencia, el universo es desposeído de un centro definido siendo concebido como compuesto de una «vasta multiplicidad de sistemas aislados»[8]. Este nuevo modelo, naturalmente, promueve la idea de la existencia de realidades o perspectivas múltiples.

Al mismo tiempo, surge la propiedad privada individual, cuyo desarrollo estimula una competencia que, en gran medida, sirve de base al «subjetivismo racional» aquí discutido[9]. La propiedad privada expresa en términos materiales ese espacio intransferible que pertenece a cada cual y que, en el caso de las ideas, se vislumbra en la nueva fe en la libre conciencia individual (subjetividad). Herbert Marcuse, en este sentido, entiende que la propiedad privada es considerada en la sociedad capitalista como «un instrumento a través del cual el individuo se afirma a sí mismo, como la expresión y materialización de su propio yo en contra de otros “yo”»[10].

Con el boom del conocimiento, difundido gracias al desarrollo económico, a la invención de la imprenta y la proliferación de las universidades y centros de estudio, predomina en estos años el Humanismo. Entre los rasgos más salientes de este movimiento se encuentra el antropocentrismo y una nueva valoración de la razón humana como don supremo. A todo esto, habríamos de añadir el descubrimiento de América en 1492, que pone en contacto a Europa con culturas hasta entonces desconocidas. Este insólito hallazgo pone de manifiesto el contraste cultural entre pueblos diversos de modo tan drástico que contribuye a intensificar el subjetivismo entre los intelectuales europeos de la época, propiciando el nacimiento del posterior «relativismo cultural»[11]. Al parecer, «otros mundos posibles» de hecho existen.

En el primer cuarto del siglo XVI, por otra parte, cobra fama Martín Lutero. En octubre de 1517 –tan solo un año después de que Hernán Cortés zarpase de Santiago de Cuba para conquistar México– clava sus noventa y cinco tesis en la Iglesia de Todos los Santos, de Wittenberg, en las que desafía abiertamente al Vaticano. Con su insumisión, Lutero consuma la escisión del cristianismo, que se divide desde entonces ampliamente en católicos y protestantes. Entre otras cosas, Lutero enfatiza la experiencia interior de Dios, un nuevo refuerzo de la subjetividad individual. Dicha posición deslegitima al clero como mediador entre Dios y el hombre, lo que debilita la autoridad de la Iglesia y la cosmovisión diseñada e impuesta desde el ámbito eclesiástico. Hay que decir que este cisma representó, además, un conflicto entre dos áreas culturales: el norte y el sur de Europa, constatando el rechazo del sur por parte del norte como fuente de autoridad política[12]. Tras el cisma, el protestantismo se atomizó en multitud de iglesias distintas, fomentándose una disolución del antiguo dogma en innumerables interpretaciones de la misma religión.

Todos estos fenómenos impulsores del librepensamiento hacen del protestantismo el caldo de cultivo idóneo de una ciencia que vendrá a sustituir a la Iglesia católica como fundadora y guardiana de la representación colectiva (cosmovisión) que conforma la realidad moderna. Añadido a esto, las guerras religiosas entre cristianos que desencadena la Reforma, tienen como consecuencia última (muy a largo plazo) la instauración de una nueva tolerancia como modelo de convivencia social[13]; herramienta moral esencial para la convivencia de múltiples subjetividades. De este modo, se trataría de integrar la diversidad de perspectivas con vistas a que reine la paz y el concierto. La concienciaprivada, presente ya en Thomas Hobbes, representará el fundamento político de una subjetividad a través de la cual cada sujeto interpreta autónomamente el mundo que le rodea.

Lutero, además, rechaza la adoración de reliquias y objetos físicos, como una forma de idolatría, en la que el creyente confunde al dios con un objeto material. Para el protestante estaría prohibido venerar objetos físicos, algo que sí ocurre actualmente en el mundo católico, por ejemplo, en las procesiones de Semana Santa, en las que son adoradas figuras de madera (una inclinación detectable en los tiempos más remotos del pasado antropológico). De acuerdo con un modelo evolutivo de la cultura, esta sería una costumbre más propia de pueblos primitivos que confunden la cosa material (la escultura de madera como representación) con el dios mismo (en sí). Lutero rechaza el objeto en pos de un dios espiritual al cual ha de venerar el fiel al margen de toda materialidad. Como iremos viendo con innumerables ejemplos a lo largo de este libro, desde la Modernidad el ser humano se irá desprendiendo poco a poco de lo tangible en favor de la pura representación. Del mismo modo, los protestantes rechazan la transubstanciación. Según esta, el pan y el vino de la eucaristía son el cuerpo mismo y la sangre de Cristo, es decir, que los católicos creen, en este rito, estar ingiriendo al Cristo «en sí». Dicha ingesta, tras la Reforma, pasaría a ser puramente simbólica, representacional; al menos entre protestantes y evangélicos que hablarían del «símbolo sagrado», sin confundir el pan y el vino con el cuerpo y la sangre mismas de Cristo.

Por su parte, dijo Jacob Burckhardt que el individuo moderno surge con el Renacimiento italiano: durante la Edad Media el ser humano era «consciente de sí mismo solo como miembro de una raza, pueblo, partido, familia, o corporación –solo por medio de alguna categoría general–», mientras en la Italia renacentista «el hombre se convirtió en un individuo espiritual y se reconoció a sí mismo como tal»[14].

Todo esto acontecía en el seno de una realidad sociopolítica, la de la Italia del siglo XV, que era de tipo «fluido» según algunos de sus mismos protagonistas. Atendamos a las palabras de Eneas Silvio (el papa Pío II): «En nuestra Italia amante del cambio, donde nada se fija firmemente, y donde no existe dinastía antigua alguna, el siervo puede fácilmente convertirse en un rey»[15]. Un entramado «líquido» como ese –similar al actual– representa un caldo de cultivo ideal para todo relativismo, pues la pluralidad de perspectivas y su rápida mutación así lo facilitan. En 1452, en términos similares, Pico della Mirandola declara del ser humano que es «su propio y libre creador, encargado de darse la forma que crea óptima»[16]; una declaración que nos recuerda a la actual autodeterminación (presente tanto en la ideología neoliberal como en el transfeminismo), a la figura del self-made man y a la obligación a la que se ve avocada toda persona ordinaria de reinventarse de modo constante para sobrevivir en sociedades aceleradas.

Según Jacob Burckhardt, el siglo XV «es, ante todo, el siglo de los hombres multidimensionales. No hay biografía que no hable, junto con el trabajo fundamental del héroe en cuestión, de otras ocupaciones que sobrepasen los límites del diletantismo»[17]. Además, la estructura política de Italia en esa época se caracterizaba por pequeños reinos y repúblicas muy semejantes a la polis o ciudad-estado de la Grecia Antigua; una estructura política que, sin duda, sugiere una proliferación de numerosos puntos de vista no coincidentes unos con otros. Hablo de una dispersión y atomización del poder político que sirve de plataforma y matriz a un relativismo institucional.

El Renacimiento italiano, como época de grandes cambios, fue un tiempo ilustrado en el que investigaciones y descubrimientos de todo tipo eclosionaron. Ese espíritu ilustrado se hizo más que discernible en el siglo XV, con una serie creciente de descubrimientos intelectuales, con la creación de bibliotecas y la difusión de una amplia diversidad de traducciones (que en el mundo protestante incluirán la Biblia)[18]. El arte renacentista integraba conocimientos científicos de todo tipo. Empleaba la anatomía, la perspectiva, las matemáticas, la meteorología y la teoría el color. El papa Nicolás V dejó, tras su muerte en 1455, una colección de 9000 volúmenes para la curia, que sería la base de la biblioteca del Vaticano. A su vez, la imprenta, inventada por Johannes Gutenberg en 1440, comenzó a ser empleada en Italia para reproducir los escritos de autores latinos y griegos. Se dice que en el siglo XIV todo el mundo en Florencia sabía leer, que hasta los miembros de las más bajas clases cantaban los versos de Dante y que todo humanista buscaba la solución a los problemas fundamentales postulados por la sabiduría antigua.

Otro rasgo ilustrado de esos siglos es la proliferación de universidades en Italia, que se consolidan en los siglos XIII y XIV; todo ello gracias a un incremento en la riqueza económica de la región. En un principio, estas universidades solo impartían derecho civil, derecho canónico y medicina, aunque pronto surgieron cátedras de retórica, filosofía y astronomía. Con esta difusión de la cultura surgió una enorme competitividad académica, por lo que las distintas instituciones educativas trataban de persuadir a los más insignes profesores para que pasasen a formar parte de sus claustros.

Por otro lado, tanto en la Antigüedad griega como en el Renacimiento, las nuevas hazañas perpetradas por artistas, científicos y filósofos eran el fruto de una libertad que parecía trasferir las potencias transformadoras desde el plano sobrenatural hasta lo humano. El Renacimiento representó, en palabras del crítico inglés Walter Pater, «una rebelión y sublevación contra la moral y las ideas religiosas de la época»[19]. De hecho, dicha época se reconoció a sí misma en la Antigüedad puesto que en ambos periodos históricos la religión parecía haber perdido parte importante de su autoridad. Tanto en un caso como en el otro, la religión no funcionaba con todo su antiguo vigor o, al menos, a pleno rendimiento. Como pone de manifiesto la escisión luterana, el cristianismo estaba, por entonces, en crisis. Nietzsche lamentó, más adelante, la decisiva intervención histórica de Lutero, puesto que este, con su rebelión contribuyó a revivir una forma de religiosidad que parecía condenada a extinguirse. La misión histórica de Lutero fue su reacción a la corrupción y decadencia del catolicismo, que parecía, en ese momento, excesivamente mundano. Recordemos que por entonces hasta el mismo papa tenía una vida licenciosa, las intrigas palaciegas eran cosa cotidiana e Italia era una tierra en la que abundaba el asesinato y los ajustes de cuentas. Así fue con la Contrarreforma, revitalizadora de la religión cristiana, que el espíritu creador del Renacimiento decayó irremisiblemente. La oposición dialéctica entre Reforma y Contrarreforma supuso un paso decisivo hacia la perpetuación del cristianismo en Europa y luego en América.

Entre todos estos procesos subjetivizadores nos encontramos con la perspectiva pictórica (y arquitectónica) como rasgo distintivo de la Modernidad. Según el neuropsicólogo Richard L. Gregory, la «perspectiva tal y como la conocemos en el arte occidental es extraordinariamente reciente. En el arte primitivo, y en el arte de todas las civilizaciones previas no hay perspectiva alguna hasta el Renacimiento italiano»[20]. La perspectiva en la pintura renacentista expresa en términos pictóricos la importancia de la representación, del punto de vista frente al marco de referencia colectivo (la ideología entendida como lo falso objetivo). Dijo Oswald Spengler que la espacialidad en la pintura renacentista hace de las cosas particulares «meros accidentes»[21], sin embargo, es precisamente la perspectiva la que da preponderancia a lo concreto: a la mirada del observador. A través de la perspectiva es el sujeto el que domina la representación visual. El punto de vista particular se convierte, así, en el marco dentro del cual transcurre la acción. Esta perspectiva íntima e individual del paisaje destruye, en la pintura misma, la experiencia objetiva del cosmos, que ahora es comprendido desde el punto de vista humano-individual. Esta invención ilustra la nueva posición que el ser humano adopta a la hora de lidiar con su entorno. El sujeto es ahora el protagonista, además del punto de fuga desde el que surge la pintura y el mundo.

Por otra parte, no solo la perspectiva es el fruto de unas circunstancias sociales y culturales concretas (antropocentrismo humanista), sino que sirve para reforzar, a su vez, esa nueva cosmovisión: expresa un nuevo estado de cosas y «adoctrina» de modo inconsciente al espectador para que perciba el universo desde dicho antropocentrismo. La perspectiva nos proporciona, así, un modelo para contemplar el cosmos.

Con la decadencia de la religión dominante surge un antropocentrismo humanista que reverencia la Antigüedad y fija su atención obsesivamente en la figura humana y el arte apolíneo. El sujeto cobra una importancia capital frente a la «objetividad» construida hasta entonces por el entramado eclesiástico, quien detentaba el poder de definir y diseñar lo «real». Este antropocentrismo, surgió también en la Antigüedad, para luego desvanecerse, entre sofistas como el griego Protágoras, según quien: «El hombre es la medida de todas las cosas». Es el ser humano quien ha de comprender el cosmos de acuerdo con unos parámetros propios, por lo que la realidad es relativa a aquel que la interpreta. El anti-relativista Platón, en su momento, replicó a Protágotas que no es el hombre la medida de todas las cosas, sino que habría de ser la divinidad la que rigiese las medidas del mundo. Es por ello, que el fundador de la Academia de Atenas condenó la perspectiva en pintura –incipiente entonces como epifenómeno de la mencionada disolución religiosa– por «deformar la “verdadera medida” de las cosas [objetiva, en sí] y por colocar, en lugar de la realidad […] la arbitrariedad y la apariencia subjetiva»[22].

Las implicaciones cosmológicas y filosóficas de esta nueva estética resultan manifiestas. En el Renacimiento –como para Protágoras y otros antiguos– el sujeto viene a ocupar el lugar central de la creación, por lo que, si este cambia su punto de vista, la realidad se transforma. La perspectiva expresa en términos visuales un enfoque subjetivo que va a preponderar desde entonces en el terreno económico, político, artístico, psicológico. Al igual que ocurre en el caso de los distintos pueblos –que, como veremos, pueden llegar a percibir los colores de modo distinto según su cultura– cada época intuye el espacio desde un punto de vista diferenciado; una intuición ligada a toda una serie de desarrollos culturales previos, entre los cuales, en este caso, los conocimientos matemáticos jugaron un papel fundamental. Sin una sabiduría matemática especial la perspectiva moderna en pintura habría sido imposible. Su «invención» supuso, de hecho, elevar el arte casi a una «ciencia». Por esto, el Renacimiento tuvo «un sentido de la perspectiva totalmente distinto al del Barroco, [y] en Italia fue totalmente diferente al del Norte». De manera que la perspectiva misma se expresa de modo peculiar dependiendo del magma cultural sobre el que se desarrolle un estilo pictórico concreto.

Curiosamente, como declara Erwin Panofsky con relación al periodo histórico inmediatamente anterior al Renacimiento: la misión del Medievo «en la historia del arte fue reunir en una verdadera unidad lo que antes se había configurado como una multiplicidad […] de elementos diversos»; una función aglutinadora que desempeñó la Iglesia entonces para crear una unidad de criterio cultural que interpretase la realidad. Esto se traduce, en el arte medieval, en una «desintegración de la concepción de la perspectiva», por expresar esta esa multiplicidad de puntos de vista que el Medievo pretende anular. Según Panofsky, el espacio proyectado o la perspectiva en pintura surge en dos momentos históricos alternativos: en el mundo antiguo y en el moderno (como hemos visto, dos periodos de desintegración religiosa). Recurramos al texto mismo: «No es casual que durante el curso de la evolución artística, esta concepción perspectiva del espacio se haya impuesto en dos ocasiones: una vez, como signo de un final al sucumbir la antigua teocracia; otra como signo de un principio al surgir la moderna antropocracia»[23].

DON QUIJOTE Y EL RELATIVISMO MODERNO

En el terreno literario se manifiesta este nuevo paradigma subjetivista en la «primera novela moderna»: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605, 1615). Dicho libro trata el conflicto entre dos mundos: uno propio de la fantasía, vinculado, a su vez, a la Edad Media –encarnado en los pensamientos y acciones de don Quijote– y otro «desencantado», más próximo a una actitud racionalista y utilitaria –presente en las conductas prosaicas de los demás personajes–. La locura de don Quijote es un estado mental subjetivo que «interpreta» la realidad desde una perspectiva idealizante; una percepción que choca con la realidad convencional entendida como «objetiva». La novela muestra la coexistencia de múltiples realidades en el seno de un mismo espacio físico y cultural. Representa, por otra parte, la transición desde una ideología místico-religiosa propia de la Edad Media (sostenida por don Quijote) a una nueva cosmovisión utilitaria, desencantada, moderna (de la que participan todos los demás personajes). A su vez, queda explicitada en sus páginas la interacción entre realidad y ficción, al introducir Cervantes elementos «reales» en su trama, como la escritura y publicación –que de hecho tuvo lugar en el mundo material– del falso Quijote, el llamado Quijote de Avellaneda, publicado anónimamente. El perspectivismo que hallamos en el Quijote es precisamente aquello que hace de esta novela un producto verdaderamente moderno. En ella, como en Kant, la percepción del observador es fundamental a la hora de configurar la realidad.

Don Quijote de la Mancha cuenta la historia de un hidalgo empobrecido que no hace sino leer novelas de caballerías; que vive inmerso en una representación falsa y caduca de la realidad. Enloquecido por sus obsesivas lecturas, cree ser él mismo un caballero andante y abandona el hogar para combatir las injusticias del mundo sobre su raquítico corcel Rocinante, escoltado por Sancho Panza, un alma cándida que le acompaña montado sobre un asno. Desde entonces don Quijote vivirá innumerables aventuras o líos, según se mire, surgidos de su mente delirante y enfervorecida que choca una y otra vez con un mundo prosaico y mezquino.

Don Quijote es un idealista en las dos acepciones del término: se ve impulsado por altos ideales y nobles pasiones, al tiempo que prepondera en él su imagen mental del mundo frente a los hechos tal y como se presentan. Don Quijote conforma y moldea el paisaje que le rodea desde su mirada. En él es el sujeto el que define la realidad, algo típicamente moderno.

Una de sus más célebres aventuras tiene lugar al toparse con «treinta o cuarenta molinos de viento» que confunde con «treinta, o pocos más, desaforados gigantes», pues es «gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra». Su lucha, como todos saben, acaba mal, con su lanza rota y don Quijote «rodando muy maltrecho por el campo»[24]. Queda de manifiesto con esta anécdota –como con tantas otras relatadas hasta la saciedad a lo largo del libro– que un mismo dato de la experiencia es interpretado de modo distinto por don Quijote que por otros de los presentes. Digamos que el valeroso caballero cuenta con una subjetividad privada, enloquecida, distinta de la subjetividad general, pública. En sus comentarios al Quijote, Unamuno habla de la realidad como una enajenación colectiva, adelantándose a la crítica foucaultiana de la locura: «Y hemos concordado en que una locura cualquiera deja de serlo en cuanto se hace colectiva, en cuanto es locura de todo un pueblo, de todo el género humano acaso. En cuanto una alucinación se hace colectiva, se hace popular, se hace social, deja de ser alucinación para convertirse en una realidad»[25]. No existe, pues, una locura en sí, sino una cosmovisión desencajada con respecto a la imagen que el colectivo tiene del mundo, al tiempo que la realidad última acaba por no ser independiente, sino el fruto de nuestras creencias.

La «cosa en sí» del molino se ve revestida por don Quijote de nuevos atributos, gracias a una mirada cuya forma de ver encaja con ideales pretéritos[26]. El héroe proyecta en el entorno una subjetividad propia, alucinatoria, a modo de un reencantamiento del mundo; un reencantamiento inoperante, fuera de lugar, que no encaja con las necesidades e intereses de una colectividad desposeída de su misma fe. Don Quijote no solo proyecta su subjetividad en el mundo, sino que su autoconciencia se ha visto también alterada. Como objeto de su propia conciencia, él no es ya un hidalgo empobrecido, sino caballero andante que resuelve entuertos. En el protagonista encontramos una voluntad nostálgica de retorno al pasado, de volver a una realidad ya muerta. El caballero andante formaba parte de una estructura social y económica, la del feudalismo, en claro declive cuando se escribió la novela, en una España «demasiado cansada de tanto guerrear»[27]. Ese retorno imposible al pasado se consuma, en el caso de Alonso Quijano, a través de la fantasía, que es una representación compensatoria de una realidad material frustrante. Aquel que se niega a lidiar con los hechos, a transformar el mundo a través de sus acciones, se entrega a la enajenación, haciendo que su voluntad se cumpla, aunque sea en el reducido espacio de su mente. Dicho esto, la fantasía patológica es propia de almas inmaduras, empecinadas en salirse con la suya en el terreno de lo imaginario ante la imposibilidad de una realización de sus deseos en el mundo de lo fáctico.

La alucinación colectiva que domina el relato (lo llamado objetivo) resulta una visión desencantada de la realidad, y es compartida por Cervantes como autor de la novela. Se puede decir que es desencantada en dos sentidos fundamentales. Por un lado, la realidad desencantada lo es por ser propiamente moderna. Lo es, pues, en los términos establecidos por el sociólogo Max Weber. Recurrimos a su definición en Wikipedia: «Desencantamiento (del mundo) (en alemán, Entzauberung [der Welt]) es un término utilizado en ciencias sociales para explicar la racionalización (explicación de una forma de comportamiento) cultural y la devaluación (pérdida de valor) del misticismo presente en la sociedad moderna»[28]. Es decir, que el mundo se ha convertido en un lugar trivial tanto en cuanto domina una visión racionalista del mismo. Aunque la España de los Austrias estuviese imbuida de una mentalidad mágica que creía «en las brujas y en sus maleficios», el propio autor del libro, Cervantes, consideraba esa creencia colectiva como una fantasía[29]. Él, como creador del universo de don Quijote, hizo de este un lugar desencantado; en una intuición que resulta premonitoria, como avance del Occidente nihilista de Nietzsche.

Pero Cervantes se siente, a su vez, desencantado, en otro sentido: por la multitud de fracasos personales que supuso su vida, repleta de amargas derrotas. Lo cierto es que el Quijote encierra un profundo pesimismo y las obras y acciones fallidas del héroe (que nos recuerdan a los fracasos reiterados que su padre literario tuvo que padecer) dan a entender al lector que aspirar a la gloria es una gran pérdida de tiempo que nos pone, además, en ridículo. Es por ello que Nietzsche se refirió a El Quijote como ese «libro deprimente». A lo largo del relato la ambición de don Quijote choca una y otra vez contra un muro de incomprensión; un mundo mezquino, vulgar y utilitario, desacralizado. Solamente don Quijote tiene fe en los altos valores y sacrificios, frente a un pueblo descreído. Dice Unamuno que solo el héroe –es decir, don Quijote–, puede decir «“¡yo sé quién soy!” porque para él ser es querer ser; el héroe sabe quién es, quién quiere ser, y solo él y Dios lo saben, y los demás hombres apenas saben ni quién son ellos mismos»[30]. No obstante, como suele decirse, solo los locos y los fanáticos cuentan con certezas. Esto recuerda a las palabras del racionalista Voltaire, según el cual: «La duda es un estado incómodo, pero la certeza es un estado ridículo». Esa convicción del loco en su propia identidad nos recuerda, por otra parte, al final de El corazón del ángel (1987), cuando su protagonista, Harry Angel, comienza a vislumbrar quién es él en realidad, es decir, que duda de su identidad previa, y repite sin cesar: «Yo sé quién soy. ¡Yo sé quién soy!» Afirma en voz alta saber quién es, precisamente cuando comienza a dudar de ello. Los tiempos modernos no son tiempos de certidumbres, sino de escepticismo, de duda, de pruebas y contrapruebas. Las certezas han dejado de existir, y donde no existen estas, reina el relativismo. La locura, sin embargo, puede llegar a ser de utilidad, siempre y cuando opere en un contexto adecuado. De nuevo según Voltaire (en referencia a Ignacio de Loyola, Quijote de carne y hueso): «Para conquistar gran fama y ser fundador, os aconsejo que seáis loco, pero que vuestra locura sea oportuna en la época en la que vivís»[31].

La amada de don Quijote es Dulcinea del Toboso. Tan solo su imagen en la mente del héroe representa el arquetipo deseado, pues la «cosa en sí», el objeto que inspira su etéreo amor es, en realidad, la campesina Aldonza Lorenzo, con quien don Quijote no llega siquiera a entablar conversación. Ella es «señora de sus pensamientos», dueña, y centro del universo de representaciones que habita el caballero andante. Don Quijote, como todo amante inmaduro, timorato y temeroso no vive sus amores en el reino material sino en su platónico mundo de las ideas, o en las proyecciones simbólicas que configuran su mente, al margen siempre de los hechos del mundo. Aldonza Lorenzo no es sino una pantalla sobre la cual don Quijote puede proyectar sus anhelos, o un objeto que sirve de estímulo a una imaginación cargada de energía psíquica, libidinal, que proyecta, gracias a ello, fantasmagorías y ensoñaciones repletas de luz y pureza. Es la distancia un agente fundamental para la operatividad de este fenómeno, que consiste en transfigurar al dato empírico (Aldonza) en un dechado de virtudes, en un modelo de belleza y esplendor (representación). Es don Quijote quien proyecta sentido en el objeto y no el objeto el que cuenta con ese sentido intrínseco. Como en Kant: al percibir y comprender la realidad proyectamos en ella elementos que nos pertenecen a nosotros. Sancho, para engañar a su amo, le presenta a una campesina de quien dice que es Dulcinea. Al presentársele tan vulgar persona, don Quijote opta por creer que su amada ha sido víctima de un encantamiento, siendo desde entonces su misión desencantarla. No se percata de que es precisamente al revés, que es él quien es objeto de un encantamiento que le impele a sacralizar todo lo ordinario: a transmutar todo dato de la experiencia en algo enigmático y majestuoso. El contacto prolongado con el objeto deseado en una persona cuerda, comúnmente, no hace sino disipar el amor divino, que ejerce su influencia sobre el amante exclusivamente en la distancia, pues es en sí mismo tan solo una vacua representación cargada de brío libidinal. Sin embargo, el deseo que siente don Quijote por Aldonza no es carnal, por supuesto, sino meramente psíquico. Su amor es platónico en términos literales. El protagonista de la novela ama en Aldonza Lorenzo tan solo la idea del amor, «corporeizada» en Dulcinea del Toboso.

Los límites entre subjetividades, entre la cordura y la locura son difusos en la novela misma, pues don Quijote hace a Sancho Panza partícipe de sus ambiciones. Sancho acepta su posición de escudero al prometerle el caballero gobernar la ínsula Barataria, que Sancho de hecho dirige ya en la segunda parte del libro. Dicho gobierno, sin embargo, no es sino un simulacro o vivencia virtual provocada por unos duques, marido y esposa, que, al enterarse de las andanzas de don Quijote y Sancho tras haber leído el primer tomo de la novela, quieren reírse a costa de ellos. Ya no es solo don Quijote quien confunde sus deseos con la realidad, sino que Sancho, voz que representa al pueblo llano como «objetividad», también lo hace[32]. Tanto Alonso Quijano como Sancho Panza, en este punto, viven una simulación y son presa de una realidad virtual diseñada por los duques, tal y como aquellas de las que habla el filósofo Jean Baudrillard o los distintos relatos de ciencia ficción de los que luego hablaremos. De hecho, es aquí cuando Sancho cobra protagonismo absoluto: cuando se hace portador de la locura de su amo, que le es contagiada transitoriamente. Se trata de una demencia que se hallaba en él de modo latente y que, como toda fantasía, se nutre de deseos no satisfechos.

Al finalizar el libro, don Quijote recupera la cordura, reniega de los libros de caballerías y muere, ya de vuelta en su aldea: «Yo fui loco, y soy cuerdo: fui don Quijote de la Mancha, y soy ágora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno. Pueda con vuesas mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía…»[33]. La vieja cosmovisión muere, ante un nuevo paradigma del mundo. Nace una modernidad que nada quiere saber de caballeros andantes, damas en apuros, seres fabulosos o conjuros mágicos. El horizonte humano ha cambiado, el feudalismo está en decadencia, y los intereses y valores del «caballero de la triste figura» carecen ya de sentido y utilidad. La obra refleja, entre otras cosas, una lucha entre cosmovisiones, una pretérita y otra futura, entre dos irreconciliables modelos del universo: uno defendido a capa y espada por el loco hidalgo y otro sustentado por una colectividad cuyas creencias y actitudes ya muestran claros rasgos del nihilismo que será analizado y cuestionado en los siglos XIX y XX por filósofos como Nietzsche, Ortega y Heidegger, entre otros.

Puede que el Quijote no sea un libro relativista, que se dé implícitamente por verdadera una de las varias perspectivas ilustradas en sus páginas, pero no deja de contener perspectivas diversas. Cervantes nos ofrece varias opciones a la hora de mirar. No solo eso, sino que dicha multiplicidad de puntos de vista representa el nudo de la obra: la base de todo lo cómico y trágico que en ella acontece. Estas varias perspectivas son la de don Quijote, la de los demás personajes, la del autor y la del lector, entrelazándose todas ellas en el plano de lo ficticio y de lo real[34]. Además, Cervantes rompe con los límites de lo real, que integra en lo imaginario al introducir su propio libro, junto con los plagios del mismo (El Quijote de Avellaneda), en la propia narración. Pero, no solo eso, sino que permite platicar a don Quijote con personajes «de carne y hueso», haciendo estos referencia a sucesos del mundo real[35]. Ese quebrar las fronteras entre lo real y lo imaginario es un fenómeno del cual no solo participa el protagonista de la novela, sino que la propia obra logra sumergirse en el seno de sí misma. ¿Qué es ficción y qué no lo es? ¿En qué consiste la mentira y en qué la verdad? En el Quijote lo real ha dejado de ser uno para tornarse múltiple, y la ficción ha dejado de ser ficción. En palabras del propio Cervantes: «Todo lo que nos pasa en la fantasía es tan intensamente que no hay diferencia de cuando vamos real y verdaderamente»[36].

Por otra parte, los acontecimientos del mundo tangible pasarían a ejercer a modo de representación. Acontecería aquí lo que Jean Baudrillard denomina «el triunfo de lo virtual sobre lo real»[37]. Si existe un personaje literario con vida propia ese sería don Quijote, del que Cervantes parece dar testimonio, nada más. De hecho, la obra ha sido analizada muchas veces al margen de su autor, como si el texto existiese independientemente del novelista, un concepto típico de la filosofía postmoderna posterior. En palabras de Unamuno: «Muchas veces tenemos a un escritor por persona real y verdadera e histórica por verle de carne y hueso, a los sujetos que finge en sus ficciones no más sino por de pura fantasía, y sucede al revés, y es que estos sujetos lo son muy de veras y de toda realidad y se sirven de aquel otro que nos parece de carne y hueso para tomar ellos ser y figura ante los hombres». Con relación a esto el autor salmantino se pregunta: «¿Será acaso sueño, Dios mío, este tu Universo de que eres la Conciencia eterna e infinita? ¿Será un sueño tuyo?, ¿será que nos estás soñando? ¿Seremos sueño, sueño tuyo, nosotros los soñadores de la vida? Y si así fuese, ¿qué será del Universo todo, qué será de nosotros, qué será de mí cuando Tú, Dios de mi vida, despiertes? ¡Suéñanos, señor!»[38].

LA FIGURA DEL DOPPELGÄNGER EN LA LITERATURA

Hablemos ahora de una figura recurrente en la modernidad: el doppelgänger. Esta palabra compuesta significa literalmente: un doble que camina. De algún modo, esta figura evoca, no solo la multiplicidad de perspectivas, sino la fragmentación de la identidad individual en diversos elementos parcialmente autónomos que parecen enfrentados entre sí.

Aunque vislumbramos dicha figura en tradiciones orales medievales como la francesa de Amis et Amiles, recogida como romance en el siglo XII, el término, como tal, surge en el seno del romanticismo alemán de la mano de Johann Paul Friedrich Richter, más conocido como Jean Paul. Es en su novela Siebenkäs (1796), donde la palabra es impresa por primera vez. Al sentirse constreñido por la infelicidad de su matrimonio (de por sí una inquietud verdaderamente moderna), el protagonista de la novela, Siebankäs, consulta a un amigo suyo, Leibgeber –que resulta ser su alter ego, su doppelgänger–, que le aconseja fingir su propia muerte para escapar de su dilema.

Tan solo nueve años antes el doppelgänger aparece, también, en A Provincial Glossary (1887), de Francis Grose, solo que bajo otro nombre y en inglés: fetch. Se trata de un concepto que proviene del folclore irlandés: una aparición sobrenatural del doble de una persona viva. Se cree que si uno se encuentra con su doble será un presagio negativo que señala la muerte próxima de aquel que lo contempla. Algunas etimologías infieren que el término proviene del verbo inglés «fetch», coger o a ir buscar algo. El doble, de acuerdo con este modelo, es alguien que trata de apropiarse las almas de sus dobles vivos. Relativo a este asunto, el pintor prerrafaelita Dante Rossetti, activo en el siglo XIX, realizó varias obras en las que una pareja se encuentra con sus respectivos dobles. Para ello usó a su mujer Elisabeth Siddal como modelo, quien murió de una sobredosis de láudano poco tiempo después.

En el siglo XIX proliferaron avistamientos de doppelgängers por toda Europa. Este es el caso de la maestra francesa Emilie Sagee cuyo doble fue visto en varios lugares mientras ella impartía clases en lo que ahora es Letonia. El doppelgänger, de hecho, se convirtió en un tema fetiche del romanticismo. Goethe afirmó haberse encontrado consigo mismo. Al parecer, su doble paseaba a caballo en dirección contraria a la suya, una escena que dijo ver con el «ojo de su mente». Se dice también, que el poeta romántico Percy Shelley tuvo experiencias similares que retrató luego en sus trabajos literarios. Su amiga Jane Williams dijo haberle visto por la ventana desde el interior de una casa cuando el verdadero Shelley estaba muy lejos. Por su parte, el cuentista francés Guy de Maupassant dijo tener contacto asiduo con su propio doble, quien, según decía, llegó a dictarle alguno de sus famosos cuentos. La naturaleza múltiple de la psique humana está presente también en la obra literaria de lord Byron y en Dostoievski, que cuenta con la pequeña novela de estilo romántico llamada El doble (1846). El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde (1886), de Robert Louis Stevenson, es otro eminente ejemplo literario que dibuja el desdoblamiento de la conciencia, poniendo énfasis en las potencias oscuras del alma. El romanticismo cuenta con un enfoque psicológico que presta especial atención a lo nocturno, lo irracional y lo patológico, dando muestras de una fascinación con el mundo nocturno de los sueños, los apetitos y lo prohibido. La fuerza de la razón deja su lugar a un interés obsesivo por las potencias ocultas. El inconsciente cobra, así, una importancia literaria inusitada. Robert Louis Stevenson llegó a decir, de hecho, que los argumentos, tanto de su Olalla como de Doctor Jekyll y el señor Hyde, le fueron inspirados en sendos sueños.

Si el perspectivismo expresa una multiplicidad de puntos de vista respecto al objeto (la realidad), el doble expresa una pluralidad interna al propio sujeto. Representa el modo en que el individuo deja de ser tal, descomponiéndose en numerosas entidades diferenciadas, cada una de las cuales cuenta con una perspectiva propia de los mismos problemas. Se trataría, en este caso, de algo así como un relativismo intrapersonal, es decir: una multiplicidad de miradas en el seno del propio individuo. Digamos que el siglo XIX reconoce la naturaleza no unitaria del ser humano, algo que es expresado, primero en términos estéticos, principalmente a través de la literatura, y que, más adelante, viene a ser considerado científicamente. Freud, por ejemplo, establece la existencia de varias secciones diferenciadas de la psique que configuran la identidad individual: el ego, el ello, el superego. En el siglo XX sus teorías hallan su eco en una aproximación más fisiológica del cerebro humano con la teoría del cerebro triuno, que considera este órgano como conformado por tres partes, cada una de las cuales se centra en una función específica: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro racional[39]. El primero de dichos cerebros se ocupa de realizar acciones. En él estarían presentes los instintos asociados a la supervivencia, la nutrición, el sexo, la temperatura corporal; el cerebro límbico, a su vez, contiene las emociones y sentimientos, el dolor, el placer; mientras el cerebro racional se ocupa del pensamiento abstracto y creativo, pues en él reside la conciencia, que ha de dirimir todo análisis crítico, anticipar futuros acontecimientos, planificar, calcular y razonar. Paul D. MacLean, padre de este modelo, habla de estas diversas subjetividades coexistentes: «En el lenguaje popular de nuestros días, podríamos decir que estos tres cerebros son ordenadores biológicos, cada uno de ellos con su forma peculiar de subjetividad, su inteligencia, su sentido del tiempo y el espacio y sus funciones mnémicas, motrices y de otro tipo»[40].

Si la Ilustración europea del siglo XVIII quiso potenciar uno de tales cerebros (el racional) frente a otras funciones cerebrales, el romanticismo, a modo de reacción, se interesó por otras fuerzas humanas reconociendo la diversidad y contradicciones que encierra una misma psique. Por tanto, desde el siglo XIX la mente humana cuenta con una multiplicidad de puntos de vista a cada uno de los cuales se le achaca una percepción relativa o parcial de los mismos fenómenos, datos u objetos. En este sentido, nos encontramos con el típico recurso cinematográfico en el que son empleadas dos figuras arquetípicas: el ángel y el diablo que influyen en nuestras decisiones. El ángel, que sería una representación antropomorfa del lóbulo frontal humano (o el superego, en términos freudianos), nos invitaría a ser reflexivos y a respetar las normas como principio para la adecuada convivencia social, mientras el diablo respondería a los intereses de los cerebros reptiliano y límbico. Como señala un artículo científico: «Existe, hasta cierto punto, una competición por controlar el comportamiento entre circuitos “más primitivos” y “más modernos”, los reflejos del sistema límbico siendo más centrales e instintivos»[41]. De este modo, ambos «cerebros» interpretarían lo mismo de manera diferente. Donde el diablo ve una oportunidad para satisfacer su deseo, el ángel se encuentra ante una dolorosa tentación que en caso de ser satisfecha promoverá necesariamente sentimientos de culpa y malestar. Un conflicto de intereses genera una ansiedad imposible de sortear. Podríamos afirmar que en la cultura posmoderna en la que vivimos, dicha disociación –ya presente en la mente humana–, se ve exacerbada por intereses comerciales y la estructura misma del cuerpo social, articulados en torno a la abundancia de tentaciones y herramientas de consumo para satisfacerlas.

El doppelgänger no sirve solo para ilustrar esa multiplicidad de operaciones que realiza el cerebro humano, sino, que refleja también, estados mentales propios de la locura, como puede ser la esquizofrenia, en la que se da un desdoblamiento de la personalidad en el que ciertos elementos internos a la propia psique cuentan con un funcionamiento autónomo (por ejemplo, oír voces), lo que en pueblos menos civilizados es considerado como una forma de posesión por espíritus. Lo cierto es que contemplar la mirada propia en un «otro» es algo aterrador, razón por la cual el doppelgänger se ha convertido en un recurso muy empleado en géneros cinematográficos como el thriller psicológico. Roman Polanski emplea el doble que se mira a sí mismo desde una ventana en El quimérico inquilino (1976), todo ello para ilustrar los síntomas de una esquizofrenia incipiente. El doble aparece a lo largo del siglo XX en numerosas películas y series de televisión, entre ellas, en Vértigo (1958), de Alfred Hitchcock, en Cisne negro (2011), en la serie de David Lynch Twin Peaks (1990-1991) e incluso en El coche fantástico (1982-1986), en dos de cuyos capítulos aparece el doppelgänger