Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Pensamiento crítico

- Sprache: Spanisch

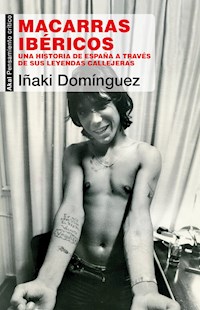

Después de la aclamada Macarras interseculares. Una historia de Madrid a través de sus mitos callejeros, Iñaki Domínguez nos ofrece una mirada canalla al macarrismo patrio desde los años sesenta a los dos mil, profundizando en sus diversas modalidades peninsulares, desde los famosos quinquis de Barcelona que fueron inmortalizados en el cine hasta los macarras bilbaínos, pasando por la Ruta del Bakalao del Levante, las Tres Mil Viviendas de Sevilla o los raperos del sur de Madrid. Construido sobre los relatos de los propios protagonistas, Domínguez ofrece un retrato descarnado de una marginalidad viva, creativa, delincuencial, canalla y, sobre todo, superviviente. Una estampa inmisericorde de los márgenes de la sociedad biempensante.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 720

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Akal / Pensamiento crítico

109

Diseño interior y cubierta: RAG

Motivo de cubierta: Fotografía de Paco Elvira, revista Interviú 172 (30 de agosto-5 de septiembre de 1979)

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Iñaki Domínguez, 2022

© Ediciones Akal, S. A., 2022

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

facebook.com/EdicionesAkal

@AkalEditor

ISBN: 978-84-460-5217-3

Iñaki Domínguez

Macarras ibéricos. Una historia de España a través de sus leyendas callejeras

Una historia de España a través de sus leyendas callejeras

Después de la aclamada Macarras interseculares. Una historia de Madrid a través de sus mitos callejeros, Iñaki Domínguez nos ofrece una mirada canalla al macarrismo patrio desde los años sesenta a los dos mil, profundizando en sus diversas modalidades peninsulares, desde los famosos quinquis de Barcelona que fueron inmortalizados en el cine hasta los macarras bilbaínos, pasando por la Ruta del Bakalao del Levante, las Tres Mil Viviendas de Sevilla o los raperos del sur de Madrid. Construido sobre los relatos de los propios protagonistas, Domínguez ofrece un retrato descarnado de una marginalidad viva, creativa, delincuencial, canalla y, sobre todo, superviviente. Una estampa inmisericorde de los márgenes de la sociedad biempensante.

«Iñaki Domínguez es el experto de la memoria histórica callejera de Madrid. El Trapiello de los bajos fondos.»

Juan Diego Madueño, El Mundo

«Iñaki Domínguez es un doctor en Antropología peculiar. Por un lado, ha recorrido con esmero su currículum académico, pero, por otro, patea la calle y las subculturas con tanta soltura y familiaridad como la universidad.»

César Prieto, Efe Eme

«Iñaki Domínguez lo ha conseguido, trazando un camino a través de los símbolos propios de la marginalidad, llevándonos de la mano por un territorio que, hasta ahora, había quedado oculto; sólo era visible para los iniciados en el lado salvaje de la vida.»

Montero Glez, elDiario.es

Iñaki Domínguez es licenciado en Filosofía y doctor en Antropología cultural. Al margen de su carrera académica, su historia personal se entrecruza con la vida callejera y el mundo de las subculturas. En sus obras analiza fenómenos de la cultura popular desde la perspectiva de un científico social y un cronista. Es autor, entre otros libros, de Sociología del moderneo (2017), Cómo ser feliz a martillazos. Un manual de antiayuda (2018), Signo de los tiempos. Visionarios, locos y criminales del siglo xx(2018), El expiador. Vida y obras de Charles Manson (2019) y Macarras interseculares. Una historia de Madrid a través de sus mitos callejeros (2020). Igualmente, lleva la sección «Palabra de modernólogo» en Radio 3 y escribe en medios como Vozpópuli o El Mundo, además de llevar el podcast Código macarra en Subterfuge Radio. En Akal ha publicado Homo relativus. Del iluminismo a Matrix. Una historia del relativismo moderno (2021) y Macarrismo(2021).

Introducción

Este libro presenta una recopilación etnográfica sobre la realidad macarra de algunas ciudades españolas durante aproximadamente las últimas cinco décadas. Se trata de entender la realidad de las calles a través de entrevistas personales que sirvan de base a una mejor comprensión antropológica de la cultura popular (entendida como cultura de las gentes del pueblo o su intrahistoria) reciente de nuestro país. Por otro lado, es de especial interés para mí la conexión entre dicha cultura, paticularmente la callejera, y la cultura en términos de producción artística cinematográfica, musical. Me parece relevante comprender la vinculación simbiótica entre las artes y el mundo callejero.

Me ocuparé aquí de analizar la vida macarra de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña o Bilbao, en algunas de las cuales penetraré más profundamente que en otras. Y prestaré especial atención a estas localidades no por razones arbitrarias. Por un lado, Madrid, Barcelona y Bilbao representaron los núcleos económicos e industriales que sirvieron de destino principal a un prominente éxodo desde el campo hasta la ciudad durante el franquismo desarrollista. Se da en España a mediados del siglo xx un proceso de industrialización que atrae a las gentes rurales hasta espacios urbanos, en un movimiento que representa el germen del macarra contemporáneo, también denominado por mí como intersecular (puesto que deambula entre dos siglos, el xx y el xxi). El paisaje urbano cambia por completo con el tardofranquismo. La población de Madrid, por ejemplo, pasó de 1.823.418 habitantes en 1950 a 4.686.895 en 1980[1]. A pesar de ser España un país parcialmente industrializado desde tiempo antes, tiene lugar en esos años un boom de la industria que permite el surgimiento de un lumpenproletariado en el seno del cual emerge el macarra intersecular.

Este libro no es un manual académico. A pesar de su indudable valor científico –entre otras razones, por la abundante información etnográfica que proporciona–, está orientado al gran público. Podríamos definirlo como una etnografía «impresionista», que opta por atender a la proyección subjetiva de los informantes y se interesa por aproximarse intuitivamente al objeto de estudio. Es por ello que podemos hablar de una etnografía en la que predomina un claro perspectivismo. El relato se construye desde múltiples miradas que interpretan, describen, descifran, juzgan y analizan un mismo objeto de estudio: las calles. Algunos lectores que hayan vivido las épocas y sucesos relatados pueden no estar de acuerdo, otros incluso se sentirán ofendidos por no haber sido consultados, pero es inviable acumular las opiniones de todos aquellos aspirantes a narradores de fenómenos callejeros acontecidos en la historia nacional. Naturalmente, al entrevistar a personas diversas sobre un mismo fenómeno, sus descripciones y observaciones de este varían, algo que a mi juicio no es problemático, puesto que la riqueza proyectiva del testigo o informante resulta esencial como objeto de análisis añadido. De este modo, todo testigo consultado es protagonista, puesto que su interpretación subjetiva cobra un especial relieve e importancia.

En cuanto a los capítulos, varios de ellos tratan sobre Madrid, el contexto que mejor domino como antropólogo, al tiempo que es la ciudad más grande e institucionalmente más importante de España. Dicho esto, el libro cuenta con tres nutridos capítulos sobre Barcelona ciudad, otros dos en los que Valencia cuenta con un papel protagonista y capítulos individuales en los que destacan Bilbao y A Coruña. En cuanto a la cronología de sus páginas, si en Macarras interseculares (2020) –libro complementario a este– los ochenta y noventa son las épocas principales o mayormente analizadas, aquí son los años setenta los que se llevan la palma. Digamos que es dicha década la principal protagonista de esta etnografía. Por último, diré que, aunque el macarra represente la punta de nuestro iceberg –nuestro objeto de estudio predilecto–, este es incomprensible si no tenemos en cuenta el contexto en el que se mueve, esa fértil red de capilares y entramados socioculturales que desembocan en la identidad del macarra per se.

[1] Javier Valenzuela, Crónicas quinquis, Madrid, Libros del KO, 2019 (2013), p. 5.

Capítulo I

Madrid sur

Los Bichos de Entrevías

Para comenzar nuestro periplo por el macarrismo nacional qué mejor lugar que Vallecas. Se trata de una emblemática comunidad obrera del extrarradio madrileño. Vallecas es considerado uno de los barrios más grandes de Europa, y cuenta hoy con más de 350.000 habitantes. Dado su enorme tamaño, aplicaremos nuestra lupa etnográfica al vecindario de Entrevías, una zona de especial interés antropológico que colinda con otros sectores vallecanos relevantes –en lo que al macarrismo se refiere– como Palomeras o el Pozo del Tío Raimundo, junto con otras áreas limítrofes como el barrio de San Fermín. Vallecas fue institucionalmente un pueblo hasta ser anexionado a la capital en 1950. Entrevías, como otros vecindarios análogos, fue construido mayormente por inmigrantes que llegaban a la ciudad desde el campo, por lo que proliferó el chabolismo en la zona. Para paliar este fenómeno y absorber a los residentes de estas infraviviendas autoconstruidas, fue erigido el Poblado Dirigido de Entrevías entre 1956 y 1959. Estos barrios suburbiales fueron expandiéndose en función del crecimiento poblacional de las ciudades españolas y representan un entorno ideal para estudiar la vida macarra.

Entrevías es una de las cunas del macarra de extrarradio. Si, tradicionalmente, han existido los macarras también en los centros de las ciudades, el macarra del suburbio cuenta con unas características muy concretas. Se trata de aquellos jóvenes cuyos padres –o ellos mismos– provenían de entornos rurales y crecieron en los barrios de nueva construcción que fueron desarrollándose imparablemente en torno a las grandes ciudades españolas. Los macarras fueron aquellos que arribaron desde los pueblos para luego ser corrompidos en ecosistemas urbanos, siendo estos últimos el caldo de cultivo ideal para engendrar delincuencia y patologías mentales.

Entrevías fue una comunidad en la que preponderó la vida en la calle, donde la promiscuidad –a modo de hacinamiento– imperaba y la violencia intrafamiliar y extrafamiliar era cosa cotidiana (lo mismo que ocurría en el resto del país por entonces). En los años sesenta y setenta el macarra de extrarradio, que pululaba por verbenas y billares, empleaba la violencia como forma básica de afianzar su identidad, representando, incluso, una herramienta para relacionarse con el mundo. Hay que decir que Entrevías era, por entonces, un área a medio construir, difuso límite entre lo urbano y lo rural –entorno clásico del quinqui–, y encerraba, por su falta de definición, una ambigüedad y una atmósfera transicional en la que lo civilizado y lo salvaje convivían en un precario equilibrio. Digamos que el macarra representaba la síntesis individual del joven que encierra en sí ambos mundos, sin pertenecer por completo a ninguno de los dos.

En este capítulo nos interesaremos, además, por la dimensión política del asunto tratado, puesto que la mayoría de los habitantes de Entrevías serán herederos de la República, en su tradición más izquierdista. Mostraremos las relaciones de autoridad y sumisión entre autoridades (profesores, curas, falangistas y gentes afines al régimen) y el resto de la población. También hablaremos, en este sentido, de las agrupaciones de jóvenes «gamberros» que se identificaban unos con otros para formar pandillas. Los sucesos aquí relatados acontecen, de hecho, en la era dorada de las pandillas callejeras en España: los años que van desde el desarrollismo franquista hasta los ochenta (momento en el que las bandas locales identificadas con sus respectivos barrios y zonas serán sustituidas mayormente por las tribus urbanas). Estas pandillas, como veremos, tenderán –al menos en el caso de Vallecas– a politizarse, pasando a formar parte de organizaciones políticas de inclinaciones comunistas. Nuestros informantes, por otro lado, nos hablarán de las influencias extranjeras, sobre todo anglosajonas, que moldearán de modo decisivo la identidad del macarra setentero (ya desligado del proxenetismo)[1]: aquel que llevaba pantalones de campana, camisas de flores, cinturones con hebilla de león y zapatos de plataforma.

Para iniciarnos en esta etnografía macarra nos aventuraremos en la intrahistoria de Entrevías de la mano de un cicerone de lujo, el director de cine Juan Vicente Córdoba, nacido en el barrio y cuya obra ha centrado su atención a menudo en la vida cotidiana de Vallecas. Juan Vi, como le conocen sus amigos, nació en 1957 y sus recuerdos no dejarán indiferente a nadie. Quedé con él un caluroso día en una terraza del centro de Madrid y comenzamos a charlar. Mi grabadora comenzó a registrar sus palabras.

Juan Vi: «[Los habitantes de Vallecas en esos años sesenta y setenta] vienen del comportamiento rural del campo. [En el Pozo del Tío Raimundo] llegan a crear una barriada que era de chabolas, sin agua y tal… y, poco a poco, a través de las décadas van incluyéndose en la parte urbana de Madrid.» Yo comento: «El macarra original era una persona de pueblo que, al llegar a la ciudad, se pervierte»[2]. Juan Vi: «Totalmente. Estamos hablando de paletos, paletos. Y se pervierte el lenguaje, ¿vale? Y por eso nace el tema: “¿Qué pasa, tronco?” Todo eso viene de una perversión del lenguaje. Del más puro analfabetismo, de no saber hablar, ¿vale? Y lo que es la combinación con el lenguaje cheli madrileño, del chulito madrileño.»

Los gitanos, muy vinculados en las últimas décadas al barrio de Vallecas, estaban inicialmente sometidos a normas invisibles o consuetudinarias de localización en el espacio. Es decir, que no podían ocupar un emplazamiento cualquiera en la ciudad. Digamos que, dependiendo de la etnia, les era asignado un determinado barrio o sección de la ciudad; algo similar a lo que ocurría en ciertas zonas de Estados Unidos en relación con las gentes de raza negra. También como los afroamericanos, algunos gitanos vallecanos eminentes tuvieron éxito social y económico gracias a su trabajo artístico, como es el caso de Los Chichos o Los Chunguitos y muchos otros artistas previos y posteriores.

Juan Vi: «En aquellos años no había gitanos. Luego, a partir de los años ochenta, es cuando van llegando los poblados de La Celsa y demás, que eran todos gitanos que venían del Manzanares, venían todos de las cuevas del Manzanares. Había unas cuevas… que flipas que existiera eso al lado del río Manzanares, enfrente [del barrio] de San Fermín. De hecho, se decía: “Los gitanos, detrás del río”. [La zona de las cuevas de donde venían] era zona de huertas y campos de amapolas. Muchos de ellos se metieron luego en el mercado de la droga. Y cuando edificaron [las nuevas viviendas] en el Pozo del Tío Raimundo a principios de los noventa, ahí dieron viviendas de realojo a los gitanos y empezaron a conectarse gitanos con payos. Pero años atrás el poblado del Pozo y Entrevías [estaba compuesto] de gente rural, de gente que venía de Jaén, de Andalucía. Los gitanos vivían entonces en un poblado que estaba como a un kilómetro, al margen; [un poblado] todo de gitanos donde había enfrentamientos de todo tipo.»

En los años sesenta y setenta ya había macarras y pandilleros en Vallecas, muchos de los cuales eran de origen andaluz o extremeño: «Santi [el Loco, de los Bichos] es un tipo que acabó, macho, estudiando hostelería… y siendo camarero del Mayte Commodore. No en el Brillante… en el Mayte Commodore de entonces [un restaurante muy pijo]... Ese era Santi el Loco. Le llamábamos el Loco porque parecía que estaba loco. ¿Por qué? Los billares del bar de Don Carlos eran los billares potentes que había en Entrevías (había otros [billares] en el Pozo del Tío Raimundo que eran gigantescos). A los billares Don Carlos se entraba por la parte de atrás del bar y había pues cinco o seis futbolines, diez o doce billares, dos mesas de ping-pong, un pinball; bueno, lo típico. Y ahí pasábamos horas y horas y horas. En los billares el Santi era de: “¡¿Tú qué miras?! ¡¿Tú qué pasa, que tengo monos en la cara?! ¡¿Qué me miras?!”. Pum, cabezazo y a tomar por culo, tío. Y ahí ya no te levantabas». «Él vivía en la calle Peironcely y yo en la calle Cardeñosa. Y él venía del entorno de la inmigración, como veníamos todos. Del sur.» «A principios del siglo pasado, de 1900, Madrid terminaba en Atocha, ¿vale? Después de la Guerra Civil es cuando comienzan a llegar los primeros inmigrantes que empiezan a poblar el barrio: inmigrantes manchegos, andaluces, extremeños. Sobre todo de Andalucía. Eran gente que venía de trabajar en la oliva con unos terratenientes terribles. Y la mayoría venía porque eran damnificados, digamos, de la Guerra Civil. Sus padres, sus abuelos, habían estado en el bando republicano y, en cuanto acaba la Guerra Civil, no les dan trabajo y son como los desheredados, digamos, de esos pueblos. Tuvieron que emigrar, porque sus padres habían pasado por el pelotón de fusilamiento, porque a lo mejor habían sido alcaldes y habían luchado en el bando republicano. Ten en cuenta que en Andalucía la República se queda con terrenos de los señoritos y tal. Entonces, cuando estos los recuperan, pues imagínate… [cómo tratan] a los que se los habían quitado. Y a los hijos y nietos de republicanos no les dan trabajo en el pueblo. Les insultan…» «Y entonces tienen que emigrar para poder subsistir y poder vivir. Empiezan a llegar, porque Madrid desde los años cincuenta [se convierte en una ciudad más atractiva] por las reformas económicas y los tratados con Eisenhower. Se empieza un poco a transformar el país, y se demanda mano de obra. Se empieza a edificar universidades, etc. Todos estos inmigrantes eran jornaleros o tenían oficios propios como, yo qué sé, la cerámica, zapateros y tal. Aquí todos se tienen que olvidar [de sus antiguos oficios], vienen a trabajar a la obra. Muchos de ellos, como eran analfabetos, firmaban con una equis. Y se dan cuenta de que a sus hijos los tienen que educar de otra manera para que puedan, de alguna forma, tener un lugar en esta sociedad ya urbanita, no rural, porque comprueban de que los hijos de sus compañeros de la obra, que vivían en Lavapiés, en Embajadores, sí que iban al colegio, sí que tenían una educación. Y se hacen las primeras escuelas, ¿no? Y eso coincide con la llegada del padre Llanos y todo lo que en el Pozo del Tío Raimundo empieza a tener un calado político[3]. Así es como se va construyendo tanto Entrevías como esa parte sureste de Madrid, con Palomeras.»

«Entrevías tiene una peculiaridad, y por eso se llama Entrevías. La gran peculiaridad que tenía para todos nosotros era que es un barrio rodeado de vías, ¿vale? Está rodeado, por un lado, por la vía que va desde Atocha (el tramo que te lleva hasta Valencia); [luego] está el tramo del AVE, que te lleva a Andalucía, y [finalmente] el tramo que era como un depósito de máquinas, donde arreglaban las máquinas y las engrasaban. Por eso se llamó Entrevías. Eso ya dejó de existir. Todas esas máquinas se las llevaron al Museo [del Ferrocarril] en Delicias, en su momento, y todo ese entorno paisajístico desapareció, ¿vale? Las casas estaban en el centro y todo estaba rodeado de vías. En las noches silenciosas de verano escuchabas a través de las ventanas los trenes constantemente. El paisaje del tren era una constante.»

Se ha dicho siempre que la cultura pandillera surge, entre otras razones, cuando no existen instituciones que canalicen el ocio o los intereses juveniles, y esto es algo palpable en la Entrevías de esa época, donde uno había de matar el aburrimiento del modo que fuese. El barrio estaba a medio construir y carecía de instalaciones básicas: «Entonces, los chicos jóvenes, casi toda nuestra forma de divertirnos era estar en la calle, en el Campo de la Viña [o de la Loca], en las vías, etc. Todo alrededor eran pequeñas huertas donde la gente iba a comprar lechugas, a comprar pepinos y tal… Desde mi barrio veías Getafe en lontananza y veías que [entremedio] era todo descampado, que no había absolutamente nada. No había ni tráfico, era todo campo, ni la M-30 ni nada. Veías un pueblo a lo lejos. Igual que desde el otro lado. Lo bueno que tiene Entrevías es que está en un alto y donde [están] los depósitos hay un parque alto que es una especie de mirador. Y desde ahí tú veías que era todo campo… y, claro, de repente ya veías la ciudad. Veías, sobre todo, los edificios, y destacaba la Torre de Madrid y el Edificio España [en el centro de Madrid].» «Con lo cual, estábamos todo el día ahí en el campo, jugando al fútbol, cazando bichos, tumbados fumándonos los primeros Celtas de la época y tal, y tenías siempre Madrid ahí [a lo lejos]. Que era como esa frontera.»

Por otra parte, Juan Vi me habla de lo que algunos llaman «barrionalismo», una identificación con el propio barrio que hoy ya apenas existe. Con la llegada de internet y la mejora de las comunicaciones se da una desterritorialización y el referente que antaño supuso el barrio se desmaterializa. No obstante, antaño el barrio era el mundo, lo era todo: «Nosotros [nunca consideramos] que vivíamos en Madrid. Cuando ibas a Madrid decías: “Voy a Madrid.” Tenías un sentimiento de pertenecer al barrio. Y eso lo que creaba era un sentimiento de nacionalidad, en esa época. Por eso a uno de mis cortos lo llamo: “Yo soy de mi barrio.” Yo no era de Madrid, tío. Ni era español, ni su puta madre. Yo soy de mi barrio. Y lo sigo diciendo ahora. Yo soy de mi barrio, tío. Porque al final te queda tu calle. Como la canción del grupo catalán Lone Star, que se llama “Mi calle”, que narra todo el sentimiento ese de calle. Y lo mismo ocurrió en Barcelona. Son modos de vida, ¿vale? Que vienen también de lo rural. De todos estos inmigrantes que vinieron a Madrid, otros llegaron a Barcelona. Y construyeron toda esa periferia también en Barcelona, de donde viene luego Perros callejeros (1977) y el chabolismo de Torre Baró y de todas esas zonas. Y el modo de vida, el sentimiento cuando llegas es el mismo, tío. Te das cuenta de que la inmigración traslada un sentimiento parecido.»

«Sabino Méndez, en su autobiografía, recuerda ese sentimiento contradictorio de amor y odio en el barrio. De amor, porque es donde has nacido, pero de odio, porque cuando tienes dieciséis años quieres escaparte, tío, ¿vale? Yo era el hijo del torero. Mi padre y toda mi ascendencia por parte de padre son del mundo del toreo. Mi abuelo [era el] torero Vicente Córdoba [conocido como Chicorro], mi padre y mi tío también eran toreros, ¿vale? Y ahí se acabó. Porque ninguno de mis primos ni yo hemos seguido [risas]. Entonces, [mis abuelos] vivían pasada la vía. Eran de un poblado de casas ya de San Diego, entre San Diego y el Puente de Vallecas, ¿vale? Que vivían mejor. Mi abuela trabajaba en Tabacalera y mi abuelo trabajó en el ayuntamiento una vez dejó los toros y tal, y lo que pasa [es] que mi padre se enamoró de mi madre, y mi madre sí que era pura Entrevías. Nacida en Entrevías. Mi abuelo [el padre de mi madre] llegó de Guadalajara en 1926 y se estableció como ferroviario. Porque como encontrabas trabajo, también, era como ferroviario, al ser esa zona, como te digo, ferroviaria, ¿vale? Y entonces, mi padre y mi madre se vinieron a vivir a Entrevías, a una casita, ahí, que es donde yo nazco.» «[Mis padres] se conocieron en San Diego… había una iglesia, la Iglesia de San Diego, que era de las pocas de esos años donde había un hogar social, donde los domingos los chicos y las chicas iban al baile, ¿vale? O había campeonatos de ping-pong y cosas de estas. Porque no había otra cosa. Pero eso te estoy hablando de los años cuarenta o cincuenta, cuando se conocieron mis padres.»

«A partir de los años sesenta, que es la época que yo te puedo comentar, Entrevías es donde los chicos estamos todo el día en la calle. La calle Cardeñosa, que es una de las importantes, porque a partir de los setenta pasan los autobuses, la calle [como todas las demás] estaba sin asfaltar, tío. Y es verdad que, ahí, la casa de mis abuelos, era la casa grande y tal, pero todo el resto eran chabolas, lugares donde olía hasta mal… Todo eso era una forma de vida en el barro». «Antes los colegios eran casas. Cuatro pupitres y ya está. Este era un barrio que era todo campo. Yo iba al [Colegio] Liceo Cónsul, que era el único colegio que había en Entrevías. Un colegio absolutamente de fascistas, ¿vale? El director del colegio [había sido elegido a dedo] por méritos contraídos anteriormente. A algunos les daban colegios, a otros les concedían quioscos de prensa, etc. Don Ramón, que era el director, era un tipo alto, con gafas negras siempre, tío, como esos fascistas… Llevaba esas gafas negras que daban terror[4]. La educación, desde que yo tengo uso de razón, era a hostia limpia. Pero a hostia, no, ¡a hostión! Pero no ya sólo hostión, era una cosa depravada. El profesor a lo mejor decía: “¡Todos, la mano así!” Y toda la clase con la mano [hacia arriba y los dedos juntos]. Y el tipo con la vara empezaba: “¡Presente de indicativo de la palabra amar!” Y todos los que estábamos [ahí], acojonados, tío. Y estamos hablando de Madrid sur, donde casi todos los vecinos eran rojos que venían muy calladitos, del bando republicano. Y acababas teniendo que cantar el Cara al sol cuando acababa el colegio, antes de salir a la calle. Ese era el tipo de educación que tenías.» «Cuando salías a la calle, como tú estabas en primero, los de cuarto o quinto, que eran mayores…, ¿cómo se divertían los mayores? Era ensalársela… eso era, uno por uno, íbamos cayendo y era bajarle los pantalones, ¿vale?, y ver si tenías pelillos… Eso con once o doce años, era terrible. Y ensalársela era que llevaban un salero y te echaban sal, tío. En la polla. O sea, directamente.» «Y, entonces, te querías juntar con los mayores, que ya los veías ahí al fondo con sus [cigarrillos] Bisontes… porque ahí nadie se compraba un paquete de tabaco. Pasaban los cerilleros y comprabas un cigarrillo suelto. Cuando teníamos doce o trece años, cuando nuestros padres nos daban un duro o diez pesetas los domingos, antes de ir al Retiro o al cine o tal, ¿no?, lo primero que hacíamos era comprarnos unos cigarrillos y fumar. La primera transgresión era esa.»

«Ten en cuenta que, a esa edad, éramos unos parvulitos en todo. O sea, por ejemplo, en el tema chicas, en el tema sexo, no teníamos noción de absolutamente nada. Íbamos conociendo desde la experiencia, pero las chicas no salían apenas a la calle. Las chicas jugaban a la cuerda en el barrio… aunque alguna siempre había que era más golfilla. La Presentina, por ejemplo. La Presentina era una descarada, era una viciosa, ¿vale?, y entonces te miraba y decía: “¿Os venís?” Y te ibas a las vías, que es donde ibas para hacer cualquier cosa –todo lo que fuera una trastada– y ahí te metías en una salita de esas que había, un cuarto de los ferroviarios [en el] que no había nadie y era besarla, tocarla… pero no follábamos, tío. Si no había ni condones, ¿sabes? O sea, los condones eran aún unos paquetitos que eran de [la marca de cigarrillos] Bisonte, ¿vale? Que tenías que pedirlos en la farmacia y que, cuando tenías dieciocho años y tenías novia, te avergonzabas. ¿Tú sabes lo que era con dieciocho años la vergüenza al entrar en una farmacia para pedir una caja de condones porque te miraban mal?»

En esos años, los jóvenes habían de ajustarse a una cultura «macho», muy especialmente en los barrios, algo muy vinculado a la identidad macarra. Juan Vi: «Entonces, para ser un hombre, con los que eran más mayores tenías que pegarte. Eras un hombre y no eras un “maricón”. Porque entonces en el barrio lo más denigrante no era ser un cabrón hijoputa, no, era ser un “maricón”, no podías ser un “maricón”. Entonces si uno era [gay] o tenía alguna tendencia, ¡era imposible manifestarse! ¡No podías ser un “maricón”, tío, porque te hacían la vida imposible! Tenías que demostrar que eras un gallito y pelearte. Perdías o ganabas, pero [tenías] que pegarte, tío. Y entonces. al final acabábamos pegándonos, tal cual, para tener un estatus.» «Yo era muy respetado, porque basta con que seas el hijo del torero. [Porque] a mi padre, cuando toreaba en las Ventas o en Vista Alegre, o en San Sebastián de los Reyes, etcétera, venían a buscarle. Era banderillero y había sido novillero cuando era más joven y tal. Y venían a buscarlo en un cochazo… y entonces él salía vestido de torero. Se vestía en casa y salía, y entonces todo el barrio y todos los vecinos estaban ahí. Expectantes. Los toros eran un modo de vida. No sólo estaba la valentía de ser torero y de ponerte delante de un morlaco de aquí te espero, sino que estamos hablando de una época, de los años sesenta, que en el barrio los oficios más importantes eran el oficio taurino, el boxeo y el fútbol. O sea, o querías ser futbolista y hacer las pruebas para el Real Madrid o el Rayo Vallecano o el Atleti, o ser boxeador –como Dum Dum Pacheco, o el boxeador del barrio, Marianín García[5]–.»

«La Iglesia de San Carlos de Borromeo durante los años sesenta y setenta tenía un centro social que hoy en parte es una peña flamenca, una de las pocas peñas flamencas que quedan de flamenco puro –hay una en el Pozo del Tío Raimundo y otra en Entrevías–. Hay que entender el sentimiento que traía [a Entrevías] la gente del sur, la música que se escuchaba, que era el flamenquito. En verano salían de las chabolitas las señoras con las sillas de nea, a sentarse a coser y a hablar. Y los hombres y tal… Ahí lo que escuchabas cuando pasabas como niño era, o pues bien la copla, ¿vale?, o, si no, escuchabas a Porrina de Badajoz o a Juanito Valderrama, o toda esa música que venía del flamenco. Y había cantaores en el barrio.»

En Vallecas una mayor integración de la población gitana tiene lugar en la década de los setenta. Hay que decir que este hibridaje étnico y cultural tuvo consecuencias para las artes en la zona: «Los gitanos vienen en los años setenta. Se asientan en la parte del Pozo, que de ahí vienen Los Chichos. La familia de Los Chichos sigue viviendo en el Pozo del Tío Raimundo. Y Los Chunguitos vienen del Puente de los Tres Ojos, ¿vale?, que es en el Puente de Vallecas. Donde está la M-30 ahora, todo era campo y hay un lugar ahí que pasa por debajo de un puente que era el famoso Puente de los Tres Ojos. Porque eran tres arcadas. Esa zona, donde ahora está enclavada la estación sur –ahí en Méndez Álvaro–, era una [central] de Campsa, ¿sabes? Había unos bidones de gasolina de Campsa, que, claro, eso era un peligro. Que luego ya en los noventa se los llevaron de ahí, pero hemos vivido toda la vida con Campsa ahí y con el peligro de que eso explotara. Luego sacaron una ley, unos bidones como esos no podían estar tan cerca de una población, pero hemos vivido [siempre] con ese miedo tan cercano». «Y ahí, al lado del Puente de los Tres Ojos, estaban las prostitutas. Lo que hacíamos nosotros como aventura era, desde ese altillo que había donde se veía todo campo, indagar hasta que veías a las prostitutas que estaban en el campo y follaban en el campo. Eran las más baratas y lo más tirado de Madrid. Y [los clientes] venían hasta de los pueblos. No iban a las putas de la calle Ballesta, que era lo típico de aquella época. Por entonces, en Montera la prostitución no existía. Follaban en el campo y las tías lo que hacían es que se limpiaban con unas toallas el coño, tío, y: “¡El siguiente!” A follar, ¿no? Y entonces tú de lejos ibas para ver todo aquello. Como dice Santi el Loco, que esta es una palabra suya, este era nuestro “sistema”, ¿no?»[6].

«En Entrevías había varios cines de verano. Ahí íbamos a ver las películas que traían, los péplum… Los péplum eran las películas de romanos, tío. Así las llamaban los italianos, porque eran todas coproducciones italianas. Películas de Rómulo y Remo. Se llamaba cine péplum, ¿vale? Veíamos cine péplum y otras películas que traían. Y los sábados organizaban veladas de boxeo; que iba mi padre, porque yo no tenía edad. Mi padre volvía [a casa] y, como estaba en primera fila, fíjate, llegaba a casa y venía con la camisa con sangre y era de las hostias, ¡que le había salpicado sangre, tío! Era una época de ver por la noche [en la tele] los combates de Pedro Carrasco, de Legrá, de Urtain. Era algo que hoy ya no es… Después de Castillejo, que fue campeón mundial, no ha habido boxeadores de calado.» «También estaban las corridas retransmitidas por Matías Prats, que eran el gran espectáculo de este [país]. Si querías, en esos años, dejar el barrio y convertirte en un figura, ¿qué hacías? Ser un maletilla y querer triunfar en el mundo taurino. Un maletilla eran los chavalillos que querían ser toreros y eran espontáneos, ¿vale? E iban de pueblo en pueblo intentando ver cómo podían torear una vaquilla, o bien en el campo, o bien [en la plaza] tirándose como espontáneos. Iban con la maletilla y eran chavales jovencitos, de trece o catorce años.»

Las fronteras entre el barrio y el resto de la ciudad, que de algún modo representaba otro mundo, estaban muy bien definidas por aquellos años. Una cuestión de primer orden para un joven en desarrollo consistía en decidir si esas fronteras habían de ser trascendidas y superadas, o si era mejor permanecer en el seno del barrio, al amparo de ese mundo de lo inmediato y ya conocido. Juan Vicente expresa muy bien la realidad de esta dicotomía al comentar sus experiencias pasadas en este sentido: «Yo, desde que nazco, tengo la suerte o la desgracia de vivir el día a día en el barrio. Pero tengo la oportunidad desde los ocho años de dar el salto e ir con mi padre los sábados a la plaza de Santa Ana, donde había mucho ambiente taurino. Y eso me encantaba, porque me daba la oportunidad de salir del barrio y hacer otras cosas. Y porque en el hotel Victoria estaban los almacenes Simeón, y yo cada vez que iba ahí me compraba un single. Y entonces, claro, era como vivir en otro mundo. Te estoy hablando de los sesenta. En los setenta ya abrieron otras tiendas, como los bajos de Discoplay en Gran Vía. Pero, por entonces, o te comprabas los discos en El Corte Inglés –que había cosas de puta madre–, o en Simeón. Volvías al barrio y habías visto ese mundo, y habías conocido en las Ventas a Álvaro Domecq; un mundo de dinero y tal… y luego estabas, al día siguiente, de nuevo tirándote piedras y escalabrándote en dreas con los de otro barrio, de otra calle. [Cuando salías del barrio], veías Madrid, pero podías estar viendo tanto París como Londres, como el mundo. Era salir, un poco también, del gueto. [Entrevías] era un puto gueto. Es que ahí no tenías nada que hacer. No había nada, estaban los billares, nada más. Había el cine, con esas películas, pero no había nada más. No había nada de nada de nada. Fíjate que, después de todos estos años, el mayor fracaso escolar está en el Pozo del Tío Raimundo y en Entrevías. Y ya entonces figúrate cómo era aquello. La gente no sabía hablar.»

La violencia en el barrio estaba más que presente, y servía de base a muchas de las conductas de los jóvenes pandilleros de la zona: «La única banda que había en Entrevías-el Pozo [por aquellos años] fueron los Bichos. Nosotros teníamos trece o catorce años, ellos ya tenían diecisiete o dieciocho; eran hombres. Te los encontrabas por la calle, te los encontrabas en los billares, ¿vale? O te los encontrabas porque alguien te decía [al oído]: “¡Que se van a pegar los Bichos con [no sé quién]!” Y te ibas a las vías, donde quedaban, y veías unas peleas desde los altillos o montículos que había en los descampados… y desde ahí veías, abajo en las vías, una pelea a cadenazos, a hostia limpia. No sólo eran a puñetazos o eran dreas… Al final eran ya con cadenas y con unos cinturones de cabeza de león. Algunos empezaron ya a llevar los nunchakus, pero eso fue posterior.» «Todos ellos venían, ya te digo, del puro y duro analfabetismo. A ellos los educaban a hostias. Yo he visto ahí en el barrio a amigos, y que saliese el padre ¡metiéndoles unas hostias! Pero ¡unas hostias! ¡Unas patadas a sus hijos! He visto a vecinas pegándose. ¿Has visto alguna vez una pelea de mujeres? ¡Gritándose y tirándose del pelo! ¡Y los maridos no podían separarlas, tío! O sea, ¡una cosa horrible, tío!» «Santi el Loco, de los Bichos, iba con sus pantalones de campana y con esas botas de tacón alto o plataforma; de macarra que te cagas, como Gary Glitter, tío, ¿vale? Luego, antes de entrar en casa, se cambiaba. Era un tío muy despierto. Por un lado, estaban los libros y, por el otro, estaba el aprendizaje de la calle. En esos años había cero delincuencia. ¿Sabes por qué? Pues mira, todos los roba-carteras, o una gran parte de los roba-carteras de la Puerta del Sol y tal, vivían en Entrevías. Y lo que no iban a hacer era robarles la cartera a los vecinos.»

Por otra parte, las condiciones materiales del barrio –asociadas al hacinamiento y la miseria económica y educativa– tenían como resultado conductas poco comunes, chocantes incluso para la época: «De alguno del barrio se hablaba de que su padre era su abuelo; y su madre era su hermana. Y de esos había muchos casos en el barrio. Cuántos casos, tío, de los padres con las hijas, abusando de ellas sexualmente. O [relaciones entre] los propios hermanos. Se marchaba a trabajar el padre, la madre, y quedaban seis hermanos que vivían juntos en una chabola. Vivían todos juntos, los padres fornicaban delante de los hijos. Y cuando tenían catorce años los hermanos follaban entre ellos. Te voy a contar una anécdota. En el caserón de mi abuelo, en toda la planta de abajo vivían mis padres, yo y la familia. En la planta de arriba, mi abuelo, que tuvo cinco hijas. Luego, tenía mi abuelo un patio, de los antiguos, con gallinas y hasta un pozo para sacar agua. Había otro edificio pegado, donde vivían otras dos hijas, que se casaron y tal. Y, en la parte de arriba de al lado, mis abuelos tenían una casa pequeña que la alquilaban a otros vecinos. Ahí vivía el señor U. y doña S. [iniciales falsas], que tuvieron varios hijos e hijas. Fueron de las primeras familias que compraron televisión. Y en esos años me invitaba doña S. a subir a ver Hawaii 5.0, y esas series de los años sesenta. Cuando llegaba uno de los hijos, y no estaba su madre, ¿sabes cuál era la broma para quedar bien conmigo? Cogía y se sacaba la polla. Y era una polla de un tío mayor. Que yo era un niño y ver eso te impactaba. Y a su hermana la corría con la polla[7]. Y la otra [riéndose]: “Ji, ji, ji; ja, ja, ja; jo, jo, jo.” Y el otro mirándome a mí. Esas eran las bromas con las hermanas. A veces con ella jugábamos a los médicos y yo algunas veces pensé: “¿Qué haría el hermano con la hermana?” [El incesto] era algo super común en todo ese modo de vida, del chabolismo.»

«Era una época donde, en verano, sacaban la televisión a la calle –los que tenían televisión– para ver la tele con otros vecinos por la noche, a la fresca. Y muchos dormían en la calle. Sacaban la cama y el colchón a la calle, tío. En la acera. Eso era superhabitual. Muchos de los tejados de esas chabolas o casas bajas eran de uralita. Imagínate, del resol del verano hacía un calor que te cagas. Mi hermana y yo sacábamos el colchón en verano y dormíamos en la calle. Y las casas estaban abiertas. Y nadie entraba; había un respeto. Entonces, cuando empieza en el Pozo y Entrevías el tema de la delincuencia es cuando llega la droga. Ya estamos hablando a partir del 75, del 76. Todo viene del año 73.»

La política tenía mucho peso en el barrio, dándose una estratificación jerárquica en la que las fuerzas franquistas ocupaban el escalafón dominante. El nivel de poder de cada ciudadano, en muchas ocasiones, venía determinado por el compromiso político de este: «En el barrio antes de los años setenta había una serie de gente que eran los falangistas de toda la vida ¿vale? Una serie de falangistas que eran los que tenían un bar o tenían unas viviendas de estas de la época franquista que eran para militares. Y esos son los que imponían de alguna forma su poder, porque algunos llevaban hasta pistola. Pero eran pocos. Había anécdotas con ellos de vez en cuando. Había vecinos muy rojos y vecinos falangistas. En el año 39 o 40 a mi abuela la denunció un vecino, aunque no había hecho nada, y la llevaron a la DGS [Dirección General de Seguridad], donde le cortaron completamente el pelo y le hicieron tragar aceite de resino; esas cosas que hacían a las mujeres. Simplemente porque le caía mal a un falangista y tenían el poder. E iban de chulitos, además. Que nadie les dijese nada, porque te enseñaban la pistola. Todos sabían quiénes eran, pero pasabas de ellos, porque te pegaban un tiro.»

Con el paso de los años, esas mismas fuerzas políticas autoritarias ven cómo sus ideales y valores son desplazados en beneficio de nuevas formas de vida más democráticas, hedonistas y modernas: «Yo en el 76, 77, hago la mili. Me toca todo el preludio del golpe de Estado. Y, entonces, me toca Valencia, que es donde estaba Milans del Bosch. Que cuando estoy ahí, a los cuatro meses, entra en Capitanía General. Y ¿de qué me vale el mundo taurino de mi padre? Bueno, pues que, como todo quisqui, hago tres meses de campamento ahí en Marines [Valencia] y te hacían unas pruebas para luego destinarte. Te podían destinar a cualquier cuartel, a hacer más guardias que su puta madre y a malvivir, a otros. Y yo tenía un enchufe por parte de mi padre. Entonces a mí me llevan a Gobierno Militar. ¡Y hago una mili que te cagas, tío! Gobierno Militar es donde se dan todas las ordenanzas para todos los cuarteles, el santo, seña y contraseña, etcétera. Y a mí me llevan con el coronel de Mayoría. Me pasé la mili un mes ahí y un mes en mi casa, porque me camelo completamente al teniente que está conmigo. Eso es algo que he sabido hacer toda mi vida. Para eso soy director de cine; para empapelar a productores y tal [risas]. [Gobierno Militar] era, entonces, un nido de conspiración. O sea, cuando se dejaba la puerta abierta el hijo de la gran puta del coronel, era escucharle: “¡Es que esto no puede ser! ¡Es que tenemos que hacer algo! ¡Es que tenemos que tomar Madrid!” Yo, macho, con veinte años. Luego en el 81 entendí de qué iba la cosa. Ni por imaginación [se me ocurría] que la estaban montando. Que todo nace, sobre todo, ahí en Valencia. ¡Que saca los tanques el hijo de la gran puta de Milans del Bosch! Que Milans del Bosch, cuando llegaba al despacho, lo primero que hacía era tocar con el dedo un cuadro para ver si tenía polvo. Y me mandó limpiar todos los cristales.» «Luego hubo una laxitud... Empecé a hacer quinielas con ellos. De mi ideología política no decía ni mu. Y yo ahí era el niño bonito. Me regalaban entradas para ir a ver al Valencia. Y ¿qué ocurre? Que como yo sabía el santo, seña y contraseña, cogía y a las tres me iba. Y eso era un golferío absoluto, porque vivíamos en Gobierno Militar, pero salíamos por la puerta de atrás vestidos de calle. Y, claro, ahí en el Carmen, en el 78-79… que es la época prepunk, de grupos como Triana, como Guadalquivir, del jazz, de Lou Reed… el barrio del Carmen es un nido de drogas, tío, absoluto. Ahí estaba yo todo el puto día drogado, aunque era chocolate lo que tomaba… porque yo nunca me he metido otra cosa; a lo mejor coca y tal. Pero todo el día encanutado, ahí con Frank Zappa… No recuerdo el nombre de los bares, pero eso ya no existe. Todo eso cambió. Era supercutre, tío. Era como Malasaña en los años setenta… Esos baretos antiguos y tal, supercutre. Entrabas, tío, todo oscuro, olor a pachuli. El pachuli era el olor de los hippys, tío, ¿estas cosas de incienso?»

A finales de los años setenta la identidad macarra de los barrios empieza a mutar y el llamado cine quinqui establece una relación dialéctica con las calles, en la que la ficción imita la realidad y viceversa. Esta nueva realidad, por su parte, está relacionada con esa integración del gitano antes mencionada que da luz a una cultura quinqui a modo de síntesis entre el gitano y el macarra payo tradicional. Se habla del quinqui como identidad callejera indeterminada que deambula entre el gitano y al payo: «Cuando vuelvo de la mili, si yo tenía veinte, pues los de quince o dieciséis empiezan a emular al Vaquilla, al Torete, etc.[8]. Cuando yo estaba en segundo del TAI [Centro Universitario de Artes], [Eloy de la Iglesia] daba clases. Yo tuve grandes profesores, ¿vale? Uno de ellos fue Miguel Picazo… con Antonio Drove… El cine quinqui en aquellos años era algo de lo que yo huía.» «En 1976, 1977, comienza el movimiento quinqui, mal denominado quinqui, porque era macarra. Por entonces la palabra quinqui te juro que ni existía para nosotros. Se usaba como quincallero, merchero [pero no se hablaba de cine quinqui].» «Cuando se empieza a reivindicar en los años noventa de nuevo el cine quinqui es cuando sale esta denominación. En los años ochenta no se decía ni cine quinqui, ni nada. Era más bien: “Vamos a ver una del Pirri. Vamos a ver una del Vaquilla.” No existía lo del cine quinqui en su momento. En los noventa se cataloga así, cuando ya ha dejado de hacerse ese cine.» «Era una época absolutamente marcada por el machismo. Porque las sesiones dobles eran: una de kung fu, tío… una de Bruce Lee y otra de cine quinqui o de amor o de tal. Te ibas [al cine] con tu novia o con las chicas y se aburrían, tío. Al final eran todo héroes masculinos y las chicas siempre en un segundo plano.»

La banda sonora de los primeros y más genuinos macarras callejeros, aquellos de los setenta que llevaban pantalones de campana, camisas de flores y cinturones con hebilla de cabeza de león, era el glam rock, el rock andrógino por antonomasia. «¿Qué notabas en el barrio a nivel musical, con respecto a la ciudad? Que cuando entrabas en cualquier bar –que en todos los bares estaba la gramola– se oían grupos que eran denostados por otro tipo de oyentes, como los de glam rock. ¡El glam rock es lo más macarra que hay! Los macarras iban vestidos como Gary Glitter.» «Eso entra en el barrio. Por un lado, estaba la homofobia y, sin embargo, lo que triunfaba era Gary Glitter, los Sweet o los Slade, ¡a saco, tío! Su canción Cum on Feel the Noize(1973)era un himno macarra. Esa era la música macarra macarra.» «Es que en el Corte Inglés encontrabas todos esos discos a los pocos meses [de haber sido publicados]. Toda esa música llegaba. ¿Qué es también el epítome del macarra en la calle? El transistor. Lo que nosotros teníamos eran los casetes, y no esas pedazo de radios de los ochenta. Mi padre se había agenciado uno en un viaje a Ceuta, porque había toreado ahí un año y se había traído un casete de estos baratos de Ceuta o Melilla. Y con eso te ponías en la calle, tío; ahí en la acera, donde podías, te hacías un habitáculo en tu propia calle y era “el loro” con las cintas escuchando Deep Purple, macho[9]. El Made in Japan (1972) todo el puto día. O Led Zeppelin. Esos eran los grupos que nos entraban.»

En los años setenta y primeros ochenta mucha gente de barrio despreciaba la rumba. Fue con el fin de la Movida cuando comienza el nuevo flamenco, con grupos como Ketama que se dedican a la fusión. Es en los noventa cuando empieza a apreciarse aquella música callejera que fue rechazada en los setenta. La música de Los Chichos y Los Chunguitos se escuchaba primordialmente en las ferias, unas ferias que, según me dice Juan Vi, rodeaban todo el barrio. De hecho, había una feria en la calle Huerta del Hachero, en Palomeras Altas, que estaba todo el año, siendo toda feria el ecosistema idóneo del macarra: «Los sábados y domingos toda la chavalada nos íbamos para allá. Íbamos con mucho cuidado, porque en Palomeras también había muchas hostias. Y el Santi y los Bichos la montaban, ¿sabes? Porque iban directamente cuando se aburrían era: “¿Con quién nos metemos para meternos con alguien?”» «Pero había ferias a lo largo del verano –cuando había fiestas– con coches de choque… que esa gente ¡no veas lo malos que eran! Todos los dueños de coches de choque eran malos, malotes. Cuando grabamos Aunque tú no lo sepas (2000), para rodar en unas ferias tuve que contar con un tipo con el que luego hicimos un poco de amistad… Y nos empezó a contar su vida [a Daniel Guzmán y a mí], ¿vale? Y el tío a lo mejor se daba el pingo y tal, pero decía: “¡Yo he matado como a diez o doce tíos! Y nadie se ha enterado nunca de nada.” “A mí me mandaba la Policía a pegar palizas”[10]. Yo me lo creía. Este tenía un tren de la bruja. [Hicimos amistad] en Entrevías porque, como Dani Guzmán es un macarra de cojones, se metió con uno de sus hijos en pleno rodaje y entonces me llamaron del equipo: “¡Oye, que van a pegar a Dani!” Era como: “Hostia, aquí no nos podemos meter, porque nos inflan a todos.” Salimos y había unos tipos malos, malos, malos, ¿no? Y al final hicimos amistad.» «Dani Guzmán es de Cuatro Vientos. Los amigos de Dani son tela marinera. Son otro tipo de bandas. Viven en chalets de puta madre y tal, con un BMW y van vestidos de pijos, [aunque] les notas que son unos macarras de toda la puta vida… porque “aunque la mona se vista de seda”… Te cogen el BMW, te abren la puerta de atrás y te dicen: “¿Qué quieres?” Tienen todo lleno de ordenadores robados, de los alunizajes. Y viven de ello, de ser peristas del robo. ¡No han dado un palo en la vida! Bueno… [risas] un palo al agua, me refiero.»

«Pero, volviendo a lo de antes, a Los Chichos y Los Chunguitos los escuchabas en las ferias, los veías en la tele, porque habían publicado en CBS, pero para mí era una música que me aburría.» «Luego cambió la estética del macarra un poco. [En un momento dado] era lo que escuchaban todos. Iban con el Simca [1.000] o con el 124 y tal, con las ventanillas abiertas y con el casete a tope, y a las dos de la mañana llegaban y ¡pum!, un frenazo, un chirrido –que eso era también típico del macarra, el derrapar–[11]. Llegaban “¡bruum, bruum!”, y salían a toda velocidad haciendo chirriar las ruedas. Esos eran macarras, no gitanos. Eso era una generación más joven que la mía. A finales de los setenta y principios de los ochenta les gustaba llevar los coches un poco guais y los cuidaban mucho. Pero no había llegado aún el tuneado de lo que fue los años noventa y un poquito posterior.»

«Pero esa juventud sí que era una juventud –la del género quinqui– que escuchaba la rumba, que es la banda sonora de las películas quinquis. Y la generación anterior [de macarras] era de Led Zeppelin, de Deep Purple, del rock duro, ¿sabes? O incluso de Obús –que eran de mi barrio–, o de lo que se llamó el rock urbano en su momento. Nos gustaba también Asfalto, Leño, Cucharada, todos esos grupos de la Transición… bueno, y Burning sobre todo… Burning para nosotros eran lo más; lo más de lo más»[12]. «El guitarrista de Obús, [Juan] Luis, vivía dos calles más allá. Era más joven que yo, amigo de mi hermano. Y yo, como tenía tantos discos, pues venía por mi casa. Y una anécdota que nunca se me olvidará es que le dejé un disco doble [en vivo] de Ted Nugent y nunca me lo devolvió, el cabrón. Luego ya no volví a dejar discos nunca más. Y mi hermano y [un amigo] fueron pipas de Obús. Pipas eran los que ayudaban a sacar los trastos de la discoteca.» «Ya en el 81 o el 82, siempre que íbamos al Rock-Ola, o al Sol o al Penta, antes íbamos a pillar al Pozo. El Pozo son calles bien alineadas. Eso lo hicieron bien, la construcción de las chabolas. Entonces tú ibas con el coche, cuando ya estaba anocheciendo… En el año 80, año 81, era el momento del gran mercado de la droga, ¿vale? Te metías por una de esas calles y te iban parando. Había como 20, 30 o 40 [tíos] diciendo: “¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Grifa, chocolate? ¿Quieres marihuana? ¿Quieres coca?” No tenías ni que bajarte del coche. Ya para pillar caballo tenías que bajarte a la Celsa, que la Celsa estaba un poquito más abajo. Ese era el poblado puro y duro. Sólo ahí te vendían caballo. Pillabas tu postura, tus mil pelas o dos mil pelas, y con eso te venías al centro en esa época a fumar y tal. ¿Por qué se crea un poco toda esa libertad que muchos recordamos? Porque en esa época de la Transición, tío, los partidos, la propia Policía, estaban absolutamente colapsados con lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Con los movimientos políticos, con las manifestaciones en las fábricas, con el paro galopante, con la crisis del petróleo, con las matanzas de ETA… Entonces los jóvenes hacíamos lo que nos salía de los cojones. Y eso no significa que llegases por la noche en tu Simca o tu 124 a Entrevías a las cuatro de la mañana y unas lecheras de la Policía [no te pararan]. Veían a unos jóvenes con un loro, ahí, a tope en el coche, y te paraban. Decían: “¡Venga, el carnet de identidad!” Y a ver qué llevabas… y tenías que tirar el chocolate, el material y tal. Con el paso del tiempo cogimos tanta experiencia que no se enteraba ni Dios. En todo caso, por el olor. Pero en esa época tampoco se enteraban por el olor. Porque nosotros llegábamos con un olor y una peste a casa –absolutamente colgaos– a comer, y luego nos volvíamos a pirar y mis padres, te lo juro, no se enteraban. ¿Las drogas? Ni puta idea, hasta que entraron a saco... Pero no por las drogas blandas. Con la heroína surge una conciencia totalmente distinta». «Y cuando, a partir del 74, del 75, 76, la heroína entra es cuando sí que entra la delincuencia. Que no sólo era emular a los jóvenes héroes de las películas de cine quinqui; era por propia supervivencia. A mí, en mi propio barrio, me ocurrió lo que no me había ocurrido en la vida, me atracaron tres o cuatro veces en la calle. O sea, yonquis que venían directamente con una navaja, tío, y me la ponían en el cuello y me decían: “Dame lo que lleves.” Y hasta con 50 calas [se las llevaban]. 50 pesetas.» «En esos años setenta había una panda del Pozo del Tío Raimundo en torno a las vías que si te pillaba te dejaba en bolas. Por el propio hecho de dejarte desnudo, te quitaban la ropa para que volvieras al barrio en pelotas. Y hemos tenido que correr varias veces. Pero corriendo por todos lados con el miedo a quedarte desnudo. Te quitaban hasta los calzoncillos. Eran pandas de chavales que venían del Pozo del Tío Raimundo.»

Juan Vicente también hubo de lidiar con la violencia en sus años mozos, viéndose obligado a recurrir a algunos de los Bichos para repeler las agresiones y obtener protección. Asociarse con alguna pandilla era el mejor modo de evitar ser una víctima: «El T. era un vecino mío. El hijo de una de las señoras que se pegaban entre ellas. Y el T., con diez años, ¿vale?, era un tipo que estaba mal de la cabeza. No se me olvidará en la vida, que el T. hacía pajas por un pitillo o se fumaba las colillas tiradas en la acera. Yo era más mayor que él, tendría doce o trece años. Con diez años salía por la calle y hacía “¡bruum, bruum!”, haciendo la moto. Y con catorce o quince años se puso tocho, tío. Hostia, empezó a crecer. Y entonces se dio cuenta de que era fuerte, el hijoputa. Y empezaba a atemorizar a los que estábamos por ahí, ¿sabes? A mí me tenía manía. Y, entonces, en una ocasión en el campo de la Viña le llamábamos el campo de la Loca, porque había una caseta en uno de sus lados donde vivía una mujer que estaba loca, la pobre; que pegaba gritos. Vivía en una casa que estaba semitechada. Y vivió ahí hasta que se murió, esa mujer. Allí te encontrabas con gente de otros barrios, de otras calles, y hacías dreas muchas veces. De pegarte pedradas y tal, en una drea de esas, los de mi calle luchamos contra los de otra donde estaba el T. Pues le di a uno en la cabeza y le hice sangre; al Manolo, que luego fue amigo mío. De repente, unos días después, ahí en el barrio estábamos jugando a una especie de pelota vasca con pelotas de tenis y aparece el T. con el Manolo este, que llevaba un esparadrapo. Y aparece el T. con un cuchillo [grande]. Y viene el hijoputa y me lo pone en el cuello: “¡Tú le has tirado una piedra a este! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?” Yo acojonado. Y va el tipo y me tiró un escupitajo a centímetros [de distancia]. Que todavía tengo el escupitajo en la nariz y en la boca. Eso me marcó…»

«Yo en esos años ya había hecho algunos amigos de los Bichos. A mi colegio iban los Lecheros, que eran dos componentes de los Bichos. Los Lecheros eran Julito y Javier y los llamábamos los Lecheros porque su padre era lechero»[13]. «Yo era listo, yo era de los que sacaba nueves y dieces, ¡qué le voy a hacer! Y entonces Julito y Javier habían repetido tantos cursos seguidos que en tercero o cuarto de bachiller me los pusieron de compañeros. Ellos fueron los que me pervirtieron. Eran más mayores, salían con tías… me decían: “¡Toma, vete y cómprame un Winston!” Estos no iban de Bisonte, ni de Celtas. Tenían dinerillo de ayudar a su padre a trabajar. Y decían: “Vente con nosotros, que nos vamos al cine San Diego.” Y yo, que era un chaval que con dieciséis aparentaba catorce, y me pedían el carnet de identidad para entrar en los cines para ver películas para mayores de dieciocho años, con estos entraba donde quería. Y empezabas a ver las películas donde se daban el lote… donde veías tías en bolas, que no existían ni revistas hasta que apareció el Interviú en el 77. En esos años no habías visto una tía en bolas en tu puta vida. Y con ellos ya empezaba… incluso me iba al campo y, de repente, se sacaban la polla y empezaban a hacerse una paja. Y, con trece años, cuando llegabas a casa te ponías a hacer lo mismo. Ibas aprendiendo un poco de esa manera.» «Entonces, estos eran de los Bichos. Yo en los exámenes les dejaba copiar… Iban aprobando el curso por mí. Entonces, le conté al Julito lo que me había hecho el T. El T. en esa época ya empezaba a querer ir con los Bichos, ¿vale? Entonces nos lo encontramos, ¿no? Y el Julito nada más verlo le pegó, en medio de la calle, una somanta de palos; diciéndole: “¡Tú a este no le vueles a tocar en la vida!” ¿Sabes? Una somanta de hostias que me respetó toda su puta vida el T. Pero el T. estaba tan loco que unos años [más adelante] mató a un tío al lado del Manzanares. Fue a la cárcel y salió con sida, tío. Entró en el 82 o el 83, y cuando salió era un despojo el cabrón.»

Afortunadamente, Juan Vi pudo facilitarme una grabación realizada en cinta junto a Santi el Loco, líder de los Bichos, en la que ambos ilustran a Daniel Guzmán y otros actores sobre la vida en Entrevías en esos años; todo ello a modo de preparación para el rodaje de la película biográfica Aunque tú no lo sepas (2000). Juan Vi: «En esos años cada uno tenía su pandillita, que te ibas a jugar al campo de fútbol, ahí, [al campo] de la Loca [cerca de la estación de Renfe]. Ahí se montaban unos partidos los domingos… y, joder, se llenaba de gente para ver los partidos… [En esos años] estaba el fútbol o los billares…» Santi el Loco interrumpe: «O [estábamos] corriendo, o haciendo alguna putadilla por ahí… Es que no tenías ningún tipo de actividad, te juntabas, cuatro o cinco y decías: “¡Vamos a joder algunos cristales! ¡Cosas típicas de chavales! ¡No te podías divertir de ninguna otra manera!”» Juan Vi: «[En los Bichos] había uno que se llamaba el Monster, me acuerdo yo, por la serie de los Monsters, ya que le acababa la cabeza en punta. [En Aunque tú no lo sepas