14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Niall Harbison hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Er arbeitet hart und feiert härter. Von heute auf morgen kehrt er seinem Unternehmen den Rücken und wandert nach Thailand aus, wo ihn seine Alkoholsucht beinahe das Leben kostet. Auf der Suche nach Orientierung werden die Straßenhunde auf Ko Samui zu seinem Anker. Er schließt Freundschaft mit den Vierbeinern, füttert sie, fährt sie zum Tierarzt und pflegt ihre Wunden. Jedes Leben zählt. Mit Geduld, Hingabe und unermüdlicher Arbeit gelingt es Niall, das Vertrauen der Hunde zu gewinnen, die ebenso versehrt sind wie er selbst. Nialls Engagement wird mehr als eine Vollzeitaufgabe, doch die Tiere geben ihm Kraft, Liebe und Halt. Er steckt sich ein ambitioniertes Ziel: monatlich 10.000 Straßenhunden zu helfen. Niall begleitet seine Rettungsaktionen mit der Kamera. Und bald verfolgen im Netz über eine Million Menschen die Schicksale von McMuffin, Hope, King Whacker, Britney, Tina und Co. ›Hope‹ erzählt von einem Mann, der an einem unerwarteten Ort Sinn im Leben findet – eine Geschichte, die unter die Haut geht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 284

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

»Die Leute glauben, dass ich Hunde rette, dabei ist es umgekehrt: Die Hunde haben mich gerettet.«

Niall Harbison arbeitete hart und feierte härter. Aber seine bewegte Vergangenheit und sein temporeicher Lebensstil hinterließen Spuren und führten zu einer Alkoholsucht. Als er in Thailand seinen absoluten Tiefpunkt erreicht, ist das ein Weckruf: Es muss sich etwas ändern. Während Nialls eigener Heilungsprozess beginnt, wird ihm das Elend der Straßenhunde Ko Samuis bewusst – und er kann es nicht mehr tatenlos mitansehen. Er füttert sie, bringt sie zum Tierarzt und gewinnt nach und nach das Vertrauen der versehrten Tiere. Die Anzahl seiner Schützlinge wächst rasant, und die Arbeit mit ihnen, die Konfrontation mit ihren Schicksalen, ist fordernd. Doch ihre ungebrochene Lebensfreude und ihre Fähigkeit im Hier und Jetzt zu sein beschenken Niall auf ganz unerwartete Weise. Hope, Britney, King Whacker und Co. geben ihm Sinn und Hoffnung zurück. Bald steckt sich Niall ein ambitioniertes Ziel: Er will monatlich zehntausend Straßenhunden helfen.

Niall Harbison wurde im nordirischen County Tyrone geboren und hat in Dublin erfolgreich als Unternehmer gearbeitet. Heute lebt er auf Ko Samui in Thailand. Seine Zeit widmet er der Rettung von Straßenhunden und seinen Social-Media-Kanälen.

@niall.harbison

@wearehappydoggo

@happydoggoniall

Anne-Marie Wachs arbeitet als Übersetzerin aus dem Englischen und als Lektorin. Sie lebt in Berlin.

Petra Huber arbeitet als freie Übersetzerin aus dem Englischen und Russischen sowie als Lektorin. Sie lebt in der Nähe von Regensburg.

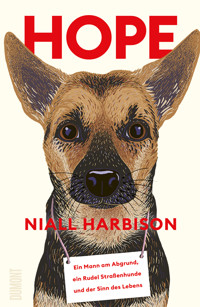

Niall Harbison

Hope

Ein Mann am Abgrund, ein Rudel Straßenhunde und der Sinn des Lebens

Aus dem Englischen von Anne-Marie Wachs und Petra Huber

Die englische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel ›Hope – How Street Dogs Taught Me the Meaning of Life‹ bei HarperCollinsPublishers Ltd., London.

© Niall Harbison 2023

E-Book 2025

© 2025 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag GmbH & Co.KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]

Alle Rechte vorbehalten.

Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Übersetzung: Anne-Marie Wachs und Petra Huber

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Umschlagillustration: © Hanna Zeckau

Satz: Fagott, Ffm

E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN E-Book 978-3-7558-1091-9

www.dumont-buchverlag.de

Für meine Mum und meinen Dad, meine Schwestern und Brüder, meine Großmütter, die erweiterte Familie und die Handvoll enger Freunde, die sich aufgrund meiner Suchtgeschichten jahrelang große Sorgen um mich gemacht haben und mich nun kaum zu Gesicht bekommen, da ich rund um die Uhr damit beschäftigt bin, Hunde zu retten.

Prolog

Ich ging in die Hocke, um mir das winzige Wesen genauer anzusehen: Es war kaum noch lebendig, auch wenn sein heftiges Zittern deutlich zeigte, dass noch Leben in ihm steckte. Unwillkürlich wich ich zurück. Dann atmete ich tief durch – puuuuuuh –, wie man es manchmal macht, wenn man sich überfordert fühlt.

»Armer Kleiner«, murmelte ich und schüttelte fassungslos den Kopf.

Es gibt immer wieder Fälle, die einem noch unter die Haut gehen, einen entsetzen, sosehr man auch geglaubt hat, man hätte schon alles gesehen. In den paar Jahren, seit ich in Thailand lebe, sind mir viele Hundert Hunde jeden Alters untergekommen, und dabei ist mir eine Menge Schlimmes begegnet. Jeder einzelne Fall könnte einen in Verzweiflung stürzen. Ich musste unzählige Tiere begraben, die es nicht geschafft haben. Aber in einem gewissen Maße stumpft man ab. Das ist auch notwendig, sonst könnte man nicht weitermachen.

Das Leben der Straßenhunde ist nicht leicht. Sie haben kein Zuhause, keinen sicheren Hafen, kein Herrchen oder Frauchen. Es gibt niemanden, der für sie sorgt, wenn sie krank sind; jede einzelne Mahlzeit ist hart erkämpft, und sie wissen nie, woher sie die nächste bekommen sollen. Dass sie tapfer weitermachen, fröhlich im Augenblick leben und zufrieden mit ihrem Los zu sein scheinen, ist für mich immer wieder aufs Neue unfassbar.

Doch manchmal, wenn man einen kleinen Welpen findet, der so arm dran ist wie dieser eine damals, dann zerreißt es einem, egal, wie abgehärtet man inzwischen auch sein mag, immer noch das Herz.

Dieses Häufchen Elend, das da in meinem improvisierten Büro mitten im Dschungel von Ko Samui lag, hätte wohl jeden zu Tränen gerührt. Es war kaum so groß wie eine Honigmelone, wahrscheinlich erst vier oder fünf Wochen alt.

Von seinen großen, dunklen Welpenaugen, den Schlappohren und den vier Beinen abgesehen, war es ein kleines Knäuel der … Abscheulichkeit. Zugegeben, kein Tierarzt würde es so ausdrücken, aber man kann es einfach nicht anders beschreiben.

»Das wird schon«, redete ich ihm beruhigend zu. Ich hätte ihn gern gestreichelt, ihm ein wenig Zärtlichkeit und Liebe geschenkt, aber seine gesamte Haut war derart rot und wund, dass ich mir nicht sicher war, welches Fleckchen seines Körpers ich hätte berühren können, ohne ihm weitere Qualen zu bereiten. Das bedauernswerte Kerlchen hatte kein bisschen Fell mehr, das ihn hätte wärmen oder vor Wind und Wetter schützen können. Seine Haut war schuppig und fast vollständig von Schorf oder furchtbaren offenen Wunden bedeckt.

Was in aller Welt ist mit dir passiert, Kleiner?

Vorsichtig und federleicht berührte ich ihn an der Vorderpfote, die mir dafür noch am ehesten geeignet schien. Ich musste ihm irgendwie vermitteln, dass ich für ihn da war. Ich war kein Feind, ich meinte es gut mit ihm und wollte ihm helfen.

Er zitterte heftig. Vor Kälte? Oder vor Angst? War er krank? Ich fragte mich, wie dieses kleine Lebewesen dieses wilde Zittern aushalten konnte. Sein Winseln war so schwach, dass man genau hinhören musste, um es überhaupt wahrzunehmen.

»Hey, Kumpel, du bist jetzt bei uns«, flüsterte ich und streichelte ein Stück Haut an seiner Seite, das nicht so aussah, als würden sich gleich Eiter, Wundsekret und Blut daraus ergießen.

Entsetzt blickte ich zu Rod, meinem guten Freund, der mit dem Welpen zu mir gekommen war.

»Himmel, Rod!« Ich verzog das Gesicht.

»Ich weiß«, sagte Rod kopfschüttelnd. »Er ist übel dran, aber er lebt.«

Rod ist ein leidenschaftlicher Tierfreund, genau wie ich, und seit ich hier lebe, haben wir zusammen eine ganze Reihe von Rettungsaktionen gemeistert. Er hatte dieses arme, hilflose Geschöpf am Straßenrand aufgelesen, wo es aus dem Gebüsch gekrochen kam. Wahrscheinlich hatte es dort etwas zu fressen gesucht.

Unmöglich zu sagen, wie der Kleine dorthin gekommen sein mochte. Ich befürchte, dass er Geschwister hatte, die es nicht geschafft hatten. Wir werden wohl nie herausfinden, wie es ihm gelungen war, so lange zu überleben. Wie bei vielen anderen Hunden auch wussten wir nichts über die Vorgeschichte des Welpen. Doch nun war er hier, Rod hatte ihn zu mir gebracht, um mit mir gemeinsam zu überlegen, ob wir sein Leiden irgendwie lindern konnten.

»Ich weiß nicht, ob er es packt«, sagte ich.

Wir hatten keinen blassen Schimmer, was mit seiner Haut los war, was die Ursache für seinen furchtbaren Zustand sein konnte. Zwar ist die Räude, eine durch Milben verursachte Krankheit, in diesem Teil der Welt durchaus verbreitet. Sie verursacht starken Juckreiz, und da sich das befallene Tier ständig kratzt, kommt es zu offenen Wunden, Schorfbildung und Haarausfall. Aber diesen Kleinen schien es irgendwie noch schlimmer getroffen zu haben. Seine Haut war so stark entzündet.

Ich holte die kuscheligste Decke, die ich im Büro auftreiben konnte, und nahm ihn so vorsichtig wie nur möglich damit hoch, in der Hoffnung, dass sie ein schützendes Polster bilden würde. Doch er winselte vor Schmerzen und sah mich mit seinen großen Augen flehentlich an.

»Schhh, alles ist gut«, versuchte ich ihn zu beruhigen. Man kann nicht anders – wenn man einem Lebewesen, das Schmerzen hat, noch mehr wehtut, fühlt man sich schuldig, selbst wenn man bloß helfen wollte.

Sein rotes, rohes Fleisch lag frei, und aus einigen der schlimmeren Geschwüre floss Eiter. Er hatte nicht sitzen können, weil ihm der Kontakt seines Körpers mit dem harten Boden unsägliche Schmerzen verursachte, und er hatte sich gequält, eine Position zu finden, die zumindest vorübergehend erträglich war. Wenigstens bildete die Decke, in die ich ihn wie ein kleines Baby gehüllt hatte, jetzt einen weichen Kokon.

Draußen wurde es dunkel. Hätte Rod ihn an jenem Abend nicht gefunden, hätte dieser Welpe die Nacht nicht überlebt.

Ich hatte ihn so eingewickelt, dass aus dem kleinen Bündel nur die großen Augen und die Schnauze herausguckten. Zum Schlafen trug ich ihn in eine ruhige Ecke des Büros und legte ein Kuscheltier neben ihn. Das mache ich oft, nicht nur bei Welpen, sondern auch bei ausgewachsenen Hunden, ein bisschen so wie bei einem Baby. Manche Hunde sind davon begeistert, andere zeigen kein Interesse, doch selbst dann fühle ich mich irgendwie besser. Es ist eine freundliche und liebevolle Geste. Ich fragte mich, was der Mutter dieses Welpen zugestoßen sein mochte. Wie musste er sich gefürchtet haben, als ihm mit ihrem Verschwinden jeglicher Schutz genommen worden war.

Langsam legte sich sein Zittern, und die vorher noch vor Angst geweiteten Augen fielen ihm allmählich zu. Er war voller Adrenalin gewesen, im Kampf-oder-Flucht-Modus. Wenn man dem Tod ganz nah ist, dann reagiert der Körper auf diese Weise, das gehört zum Überlebensinstinkt. Doch jetzt war er völlig erschöpft, die Stresshormone schwanden aus seinem kleinen Körper.

Oft habe ich miterlebt, dass Hunde an der Schwelle zum Tod standen. Sobald sie verstehen, dass sie in Sicherheit sind, beginnen sie, sich zu entspannen; das hört sich erst einmal gut an, tatsächlich aber kann es bedeuten, dass es mit ihnen steil bergab geht. Womöglich verliert man sie.

Wir verabreichten ihm ein paar Standardmedikamente, die seine Schmerzen lindern und abschwellend auf seine Geschwüre wirken sollten. Das würde ihm hoffentlich helfen, Schlaf und Erholung zu finden. Und gleich am nächsten Morgen würde ich mit ihm zum Tierarzt fahren. Wenn er die Nacht überlebte und der Arzt zuversichtlich wäre, dass der Kleine durchkommen würde, dann, schwor ich mir, wollte ich ihm ein leckeres Steak und eine frische Makrele braten.

Mir war schon einmal ein Hund mit schlimmer Haut untergekommen. Derek, wie wir ihn getauft hatten, war ein wunderbares, gutmütiges Tier, in das wir alle schrecklich vernarrt waren (und wir sind es immer noch – Derek werde ich euch später noch genauer vorstellen). Mit fettem Fisch wie Makrele sowie mit Liebe, Zuneigung und Geduld hatte ich bei Derek ganz unglaubliche Ergebnisse erzielt. Seine Haut hat sich mit der Zeit gebessert, und inzwischen ist er wieder völlig gesund. Er ist ein herrlicher Hund mit urkomischer Persönlichkeit, und ich bin so froh, dass wir ihn nicht aufgegeben haben und miterleben konnten, wie er aufgeblüht ist und sich endlich guter Gesundheit erfreut.

Ich hoffte sehr, dass ein paar Medikamente, Zeit, hochwertiges Futter und eine Menge Liebe es bei diesem kleinen Kerl ebenfalls richten würden.

»Fahr nach Hause, Rod«, sagte ich zu meinem Freund. Er wirkte beinahe so erschöpft wie der Welpe. Hunderettung ist eine harte, emotional aufreibende Tätigkeit, und man hat so gut wie nie Feierabend.

»Und wie nennen wir unseren Neuankömmling, Niall?«, fragte er, den Autoschlüssel schon in der Hand.

Ich betrachtete das kleine, schlafende Bündel.

»Taufen wir ihn doch Rodney«, sagte ich. »Nach dir. Hoffentlich wird der kleine Rodney wieder gesund, so wie Derek.« Ich war schon immer Fan von Only Fools and Horses gewesen, einer beliebten britischen Sitcom. Und der Gedanke, neben Derek jetzt mit Rodney einen zweiten Hund zur Gesellschaft zu haben, der wie einer der Hauptcharaktere der Sendung hieß, brachte mich zum Schmunzeln.

Nachdem Rod aufgebrochen war, beugte ich mich über seinen kleinen Namensvetter – schuppige, wunde Haut hin oder her –, hauchte ihm ein paar Küsse auf die winzige schwarze Schnauze und wünschte mir, er würde genesen. Nach meiner Schätzung standen die Chancen, dass er morgen früh noch am Leben sein würde, fünfzig zu fünfzig, und ich würde ihn jetzt nicht allein lassen.

Ich streichelte seine winzige Pfote noch ein bisschen und machte mich auf eine lange Nacht gefasst.

1

Als ich ein Junge war … und ein aufgewühlter Teenager

Wenn ihr zu diesem Buch gegriffen habt, seid ihr zweifellos ebenfalls Tierfreunde und Tierfreundinnen. Aber wart ihr das schon immer?

Heute bin ich ein glatzköpfiger Ire, der jede wache Stunde in der Gesellschaft von Hunden verbringt (und wenn ich ehrlich bin, begleiten sie mich auch meistens in meine Träume). Man könnte also annehmen, Hunde wären schon immer Teil meines Lebens gewesen, aber das ist nicht der Fall. In meiner Kindheit und Jugend gab es keinen Hund in meinem Leben.

Ich bin als Einzelkind in Brüssel aufgewachsen. Jahrelang waren wir zu dritt, Mum, Dad und ich, und wir waren glücklich. Meine Mutter Kathleen und mein Vater Ronan waren sehr jung zusammengekommen. Beide waren katholisch, stammten aus benachbarten Dörfern in County Tyrone in Nordirland und hatten sich bei einer örtlichen Tanzveranstaltung kennengelernt. Im Vergleich zu heutigen Dating-Apps mag das altmodisch klingen, aber in den abgeschiedenen Fischergemeinden traf man so damals eben seine zukünftige Partnerin oder seinen zukünftigen Partner.

Mums Eltern waren anständige, hart arbeitende Menschen. Fotos nach zu urteilen, war meine Mutter damals ein echter Hingucker, und mein fleißiger, ehrgeiziger Vater war sofort hin und weg. Sie heirateten in der Dorfkirche, und ich kam 1979 als ihr erstes und einziges Kind zur Welt, da war Mum neunzehn und Dad zweiundzwanzig Jahre alt.

Nordirland war zur Zeit der damals wütenden Unruhen kein besonders gutes Land, um ein Kind großzuziehen. Als man Dad eine Beamtenstelle bei der jüngst gegründeten Europäischen Kommission anbot, zogen wir also nach Brüssel. Für meine Eltern war es eine Chance auf ein besseres Leben.

Wir wohnten in einer gewöhnlichen Doppelhaushälfte in einem bei Expats beliebten Mittelklassevorort. Das Haus war wirklich nichts Besonderes, eines unter Hunderten von Pendlerhäusern, aber für mich war es magisch – mein Schloss. Ich hatte mein eigenes Zimmer und eine Mauer im Garten, gegen die ich Tennisbälle schlagen konnte, eine Garage, um mein Fahrrad unterzustellen, und reichlich Platz, um an meinen Fußballkünsten zu feilen.

Meine frühe Kindheit war vollkommen idyllisch – immerhin. Ich erinnere mich an Freude und Liebe, an Freunde, die uns zum Grillen besuchten, an regelmäßiges Fußballtraining und Kindergeburtstage. Als Kind war ich besessen von Fußball. Ich war Fan von Manchester United, und Diego Maradona war mein Idol. Ich selbst spielte auch nicht übel; zwar war ich nicht gut genug für eine Profikarriere, aber ich verbrachte jede freie Minute mit einem Ball und trainierte Stunden über Stunden darauf hin, besser zu werden. Rückblickend betrachtet war das vielleicht ein frühes Anzeichen für meine Veranlagung zur Sucht. Obwohl ich nie eine offizielle Diagnose erhalten habe, bin ich mir außerdem ziemlich sicher, dass man mir das Etikett ADHS verpasst und mich in eine Förderklasse gesteckt hätte, wäre ich in der heutigen Zeit zur Schule gegangen. Ich sprühte vor Energie und konnte nicht stillsitzen, mit dem Kopf war ich immer überall. In dem Punkt habe ich mich auch nicht sehr verändert, muss ich zugeben.

Während Dad unser Brot verdiente, blieb Mum zu Hause und kümmerte sich um mich – wie es in den 1980er-Jahren üblich war, schätze ich. Aber es kann nicht leicht für sie gewesen sein, fernab von zu Hause zu leben, getrennt von ihrer großen Familie, und ein Baby versorgen zu müssen, wo sie doch selbst noch so jung war. Günstige Ryanair-Flüge gab es noch nicht, und so war es keine Option, regelmäßig nach County Tyrone zu jetten. Doch in den langen Sommerferien und zu Weihnachten flogen wir regelmäßig in die Heimat, um unsere Verwandtschaft zu besuchen. Mum hatte sieben Brüder und Schwestern, und ich hatte jede Menge Cousinen und Cousins zum Spielen. Wir balgten draußen herum, spielten Soldaten und tollten mit Pickles umher, dem Cockerspaniel meiner Großmutter.

Als Einzelkind war ich schon immer unabhängig gewesen. Ich war von Natur aus introvertiert, ein Einzelgänger und vollkommen zufrieden damit, stundenlang allein zu sein. Auch jetzt noch bin ich so. Soziale Interaktion hat mir mein ganzes Leben lang Angst bereitet und tut es auch heute noch.

Mum und Dad waren damals mit einem anderen irischen Pärchen befreundet, das zur gleichen Zeit wie wir nach Belgien gezogen war und einen Sohn genau in meinem Alter hatte, Sean. Er war und ist noch immer mein bester Freund. Man könnte sagen, ich war ziemlich verwöhnt mit meinem schönen Leben. Mit all den anderen Expat-Kindern besuchte ich die renommierte internationale Schule in Brüssel. In diesem Alter lernt man Sprachen sehr schnell, und bald konnte ich fließend Französisch und Flämisch, auch wenn ich beides bis heute mit irischem Akzent spreche.

Heute weiß ich, dass Thailand meine Heimat bleiben wird, doch lange hatte ich keine Vorstellung, wo meine »Heimat« eigentlich war. Ich habe mich nie wirklich irgendwo zu Hause gefühlt. Nicht in Nordirland, nicht in Belgien und auch in Dublin nicht, wo ich später einige Jahre verbrachte. Aber ich bin dankbar, in meiner Kindheit und Jugend ein internationaleres, europäischeres Leben kennengelernt zu haben, ein Leben, in dem ich mir Muscheln mit Pommes schmecken ließ und Menschen aus aller Welt kennenlernte.

In Belgien herrschte definitiv eine entspanntere Haltung zu Alkohol als auf der Insel. Kinder durften dort im Beisein ihrer Eltern an Bier oder Wein nippen, und es war normal, dass Teenager nach dem Fußballspielen ein paar Bier tranken oder mit vierzehn Jahren in der Kneipe saßen, niemand runzelte darüber groß die Stirn. Die exzessive Trinkkultur in Großbritannien und Irland ist weltweit berüchtigt, für Belgien galt das damals nicht. Mum trank gern etwas Wein zum Abendessen, und Dad genehmigte sich im Garten manchmal ein paar Bier, aber weder sie noch er waren starke Trinker. Die Alkoholsucht haben sie mir also nicht vererbt, was die betrifft, kann ich ihnen keine Schuld geben.

Wofür ich ihnen aber Schuld zuschrieb, viele destruktive Jahre meines späteren Lebens lang, war ihre Trennung. Ich gab Mum die Schuld, ich gab Dad die Schuld und auch mir selbst.

Bis ich dreizehn Jahre alt war, war alles in meinem Leben perfekt gewesen. Ich fühlte mich sicher, geborgen und zufrieden. Die Scheidung meiner Eltern erschütterte meine Welt wie ein Erdbeben. Dass meine Eltern überhaupt Eheprobleme hatten, traf mich wie aus heiterem Himmel. Ich kann mich nicht an Streitereien erinnern. Doch an einem fürchterlichen Abend, als ich gerade dabei war, in meinem Zimmer Hausaufgaben zu machen (oder mich davor drückte, sie zu machen), bekam ich einen Tumult im Erdgeschoss mit. Es musste irgendetwas Ernstes sein. Die Haustür wurde zugeknallt. Ich hörte Dad telefonieren und weinen.

»Dad?«, rief ich vom oberen Treppenabsatz hinunter.

»Niall, komm runter, ich muss mit dir reden.«

Barfuß tappte ich langsam die Stufen hinunter, im Bauch ein komisches Gefühl. Dort, in unserem Wohnzimmer, stand mein großer, starker Vater, mein Held, mein Beschützer, mit Tränen in den geröteten Augen. Er war aschfahl und wirkte gebrochen.

Was zur Hölle …?

»Niall«, sagte er, seine Stimme drohte zu versagen, »Niall, deine Mum ist gegangen.«

Gegangen? Wohin?

»Was meinst du?«, fragte ich in dem Versuch, die sonderbaren Worte, die da aus dem Mund meines Vaters kamen, zu begreifen.

»Deine Mum hat uns verlassen, Niall. Sie hat einen anderen Mann kennengelernt.« Dad ließ sich auf das Sofa sinken und schluchzte.

Ich versuchte angestrengt, mich an Anzeichen für das alles zu erinnern. Mir fiel der Streit vor ein paar Tagen ein, doch ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht weiter darüber nachgedacht, sondern Fußball gespielt, meine Bücher gelesen, mir die Zeit vertrieben. Ich stand an der Schwelle zur Pubertät und war gedanklich mit den Mädchen in meinem Alter beschäftigt. Über Mum hingegen machte ich mir keine Gedanken, sie war einfach da.

»Sie kommt doch später wieder, oder, Dad?«

»Nein, mein Sohn.« Dad blickte zu Boden. »Sie wird nicht zurückkommen.«

Und das tat sie auch nicht.

Mum verließ unser Haus im Dezember 1992, und seitdem hasse ich Weihnachten.

Damals gab es noch keine Handys, und so hatte ich wochenlang keinen Kontakt zu Mum. Zunächst schickte man mich zu Sean »in den Urlaub«. Dann wurde ich aus der Schule genommen und über die Weihnachtsferien nach Irland verfrachtet. Meine Verwandtschaft war lieb zu mir, doch niemand redete mit mir über das, was gerade in meinem Leben geschah.

Mum ist weg? Sie hat sich nicht einmal verabschiedet …

Es gab eine Menge für mich zu verarbeiten. Mein dreizehnjähriges Gehirn konnte sich auf die ganze Sache keinen Reim machen. Ich übte mich in Verdrängung.

Einige Wochen später war ich wieder zurück in Brüssel und sah Mum endlich wieder. Es tat ihr sehr leid, und sie erklärte mir, dass die Gründe, aus denen sie gegangen war, nichts mit mir zu tun hätten und dass sie mich sehr lieb habe. Dad pflichtete ihr bei. Sie meinten es sehr gut, sie sagten die richtigen Dinge, doch ich begriff nichts davon. Wir fühlten uns alle unwohl, und das Gespräch war mühsam. Als Mum mich umarmen wollte, schüttelte ich sie ab.

Ich weiß nicht, wie ein Dreizehnjähriger mit so einer Situation umgehen sollte, aber mein Weg war, mich abzureagieren. Ich wurde ein rebellischer kleiner Scheißer. Etwas Selbstzerstörerisches war in mir aufgeflammt.

Ein paar Tage nach diesen deprimierenden und verwirrenden Weihnachtsferien rauchte ich meine erste Zigarette. Einer der Draufgängertypen von meiner Schule, ein rotzfrecher Kerl, hatte Wind davon bekommen, dass Mum und Dad sich getrennt hatten. Die Gemeinschaft der Expats war klein, und es wurde viel getratscht.

»Wie läuft’s so?«, fragte er.

Ich druckste herum und erzählte das Wenige, was ich wusste. Mum war mit einem anderen Typen fortgegangen. Ich wohnte jetzt nur noch mit meinem Vater zusammen.

»Scheiße«, sagte er mitfühlend und fragte dann: »Willst du eine?« Er schwenkte ein Päckchen Lucky Strikes vor meiner Nase.

Verdammt, wieso soll ich nicht mal was Verbotenes machen? Es kann sowieso nicht mehr schlimmer werden.

Es war natürlich – wie für jeden, der zum ersten Mal raucht – ekelerregend. Ich musste husten, und mein Rachen schmerzte. Aber dieses unangenehme Gefühl spiegelte exakt wider, wie es mir ging. Es war grauenvoll, aber ungemein stimmig.

Seit der Trennung war Dad besonders großzügig mit dem Taschengeld. Ich gab es für Zigaretten aus, begann aber auch bald damit, sie im Supermarkt zu klauen, in erster Linie wegen des Nervenkitzels. Aus heutiger Sicht erscheint es verrückt, doch in meiner Brüsseler Schule gab es eine Raucherecke, in der sich die Kinder mit Erlaubnis ihrer Eltern aufhalten und vollkommen legal eine rauchen konnten. Und so nahm eine jahrzehntelange Zigarettensucht ihren Anfang.

Inzwischen hatte ich auch an Bier und Cider Geschmack gefunden. Mir gefiel der Schwips, den ich davon bekam. Ich, der ich so schüchtern war und unter sozialer Phobie litt, wurde davon lockerer, gesprächiger. Alkohol steigerte mein Selbstvertrauen.

In der Umgebung gab es sogar einen Bierautomaten, eine Dose bekam man dort für zwanzig belgische Franken, so einfach, wie man sich sonst eine Cola zieht. Bald fanden wir heraus, dass man nicht einmal Geld einwerfen musste, sondern auch mit einer schmalen Hand hineingreifen konnte.

Unter der Woche blieb ich bei Dad. Es fühlte sich anders an als zu der Zeit, als Mum noch da gewesen war; es kam mir vor, als wären die Freude, der Trost und die Geborgenheit mit ihr weggezogen. Ich hatte immer das Gefühl, dass Dad die Hoffnung hegte, sie und er würden wieder zusammenkommen und der Ehe neues Leben einhauchen. Es war eine verwirrende, schmerzvolle Zeit für uns. Doch Dad kümmerte sich gut um mich, kochte Abendessen und war ein liebevoller Vater, was neben seiner Stelle bei der Europäischen Kommission nicht immer leicht gewesen sein kann.

Mum sah ich an den Wochenenden. Sie und Andreas – ihr neuer Partner, für den sie Dad verlassen hatte – waren zusammengezogen, und ihre Wohnung lag nicht weit von uns entfernt, sodass ich mit dem Fahrrad dorthin fahren konnte. Ich besuchte sie aber nicht immer gern. Mum hatte Andreas bei ihrer Arbeit im Büro kennengelernt, und ihr Verhältnis hatte schon einige Monate vor Mums Trennung von Dad begonnen. Ich bemühte mich, mit Andreas auszukommen, doch meine Jugend war keine glückliche Zeit. Etwa in dieser Zeit entwickelte ich auch Interesse am Glücksspiel.

Es begann mit einem einfachen Würfelspiel, das die Schule im Rahmen einer Spendensammlung für wohltätige Zwecke veranstaltete. Es machte mich süchtig, und ich bettelte Dad um immer mehr Franken an, um wieder und wieder spielen zu können. Ich beobachtete, dass »die Bank« stets gewann, was die Kinder und Jugendlichen aber nicht daran hinderte, weiter ihr Geld auf den Kopf zu hauen. Also eröffnete ich in der Schule mein eigenes kleines Kasino, nach den gleichen Prinzipien. Diesmal war ich »die Bank«, nicht die Schule oder die Spendensammler. Bis die Lehrer davon Wind bekamen und der Sache ein Ende setzten, gab es bereits zehn Mitschüler, die sich jede Mittagspause um mich scharten, um zu zocken. Ich sahnte jede Menge von ihrem Taschengeld ab und entwickelte einen beachtlichen Geschäftssinn.

Ab diesem Punkt hatte ich immer die Nase vorn, wenn es darum ging, in der Schule Mist zu bauen, und ich träumte ständig vom nächsten großen Vorhaben. Dass ich mich in Schwierigkeiten brachte, war mir egal. Irgendwann hatte ich die Idee, Journalist zu werden, deshalb investierte ich in ein Diktiergerät, vorgeblich um Interviews aufzuzeichnen. Doch ich benutzte es für etwas anderes. Am Ende jeder Schulstunde verkündete eine elektrische Glocke, dass der Unterricht vorbei war. Ich zeichnete sie auf, spielte das Läuten eine Viertelstunde vor dem eigentlichen Stundenende ab und sorgte dafür, dass wir alle früher Schluss hatten. Volltreffer.

Ein andermal verunstaltete ich die Hausaufgabenhefte meiner Mitschüler und kritzelte auf eines »MrO’Neill ist ein Wichser«. Ich wurde zum Dauergast beim Direktor. Und weil ich ständig Unsinn im Kopf hatte, schaffte ich die Jahresabschlussprüfungen nicht. Es war nicht ungewöhnlich, dass ein Schüler ein Jahr zurückgestuft wurde. Ich jedoch wurde in diesem Jahr nicht versetzt, im nächsten auch nicht und im darauf folgenden auch nicht. Somit saß ich mit fünfzehn als hoch aufgeschossener Pubertierender in einer Klasse mit zwölfjährigen Knirpsen. Ich kam mir vor wie in einer albernen Komödie. Wahrscheinlich hätte ich es gepackt, wenn ich mich endlich auf den Hosenboden gesetzt und gebüffelt hätte. Doch damals war ich nicht zu bändigen. Man war sich einig, dass es besser war, wenn ich von der Schule abging.

Meine Eltern suchten eine strengere Schule für mich aus, ein Internat. Aber mein Verhalten besserte sich nicht. Immer wieder testete ich meine Grenzen aus. Ich stiftete Chaos, indem ich den Wecker in unserem Schlafsaal und den des Lehrers, der dafür zuständig war, uns morgens zu wecken, kurzschloss. Wir schliefen aus und hatten den besten Tag aller Zeiten! Für die anderen Kids war ich ein Held. Diese Schule war voll von Unangepassten wie mir. Wir rauchten und ließen freitags im Abendzug nach Hause die Bierdosen zischen. Meine schulischen Schwierigkeiten waren meine geringste Sorge.

Meine größte Sorge war Mum. Sie kam pflichtbewusst zu all meinen Fußballspielen, wir hatten schöne Abende zusammen und teilten uns ab und zu ein Bier. Sie hatte eine neue Stelle und gab wirklich ihr Bestes, dass es mir bei ihr zu Hause gefiel. Aber mit Andreas lief es überhaupt nicht gut.

Nachdem sie zusammengezogen waren, wurde er ihr gegenüber immer wieder handgreiflich. Die blauen Flecken wurden immer zahlreicher, und die Ausreden meiner Mutter, sie sei »gegen den Türrahmen gelaufen« oder »die Treppe hinuntergefallen«, immer fadenscheiniger.

Ich hatte Angst vor Andreas, und ich hatte Angst um Mum. Ich blieb in meinem Zimmer und tat so, als wären die Auseinandersetzungen – ihr Weinen, das furchtbare Krachen und Schreien und Klatschen – nicht real. Wenn sie und Andreas sich stritten, stand meistens seine Eifersucht im Vordergrund: Sobald Mum es wagte, ohne ihn irgendwohin zu gehen oder ihn in einen Teil ihres Lebens nicht einzubinden, betrachtete er das als Bedrohung. Er war aufbrausend und schlug oft zu. Ich verachtete mich dafür, dass ich sie nicht vor ihm beschützte. Stattdessen versteckte ich mich oder ging mit Kumpels raus und trank ein Bier nach dem anderen, um das ganze Elend zu vergessen.

Wie viele Menschen, die andere misshandeln, entschuldigte sich Andreas jedes Mal, raspelte Süßholz, versprach, es würde nie wieder vorkommen, und überredete Mum, bei ihm zu bleiben. Und eine Weile passierte dann auch nichts. An manchen Tagen wirkte alles normal, aber ich war ständig auf der Hut. Die Gewaltausbrüche begannen früher oder später von Neuem.

Einmal hörte ich von meinem Zimmer aus, wie ein Streit der beiden Fahrt aufnahm. Ich schlich durch den Flur zum Wohnzimmer und wartete vor der Tür. Soll ich anklopfen? Irgendein Geräusch machen? Einfach reinplatzen?, überlegte ich. Dann betrat ich den Raum.

Mum lag auf dem Sofa, er hatte sich über sie gebeugt und hielt eine Lampe in der Hand, als wollte er sie damit ins Gesicht schlagen. Beide hielten inne und sahen mich an. Ich starrte mit schreckgeweiteten Augen zurück und verzog mich in mein Zimmer. Ich weiß noch, wie ich dachte: Okay, diesmal habe ich ihn aufgehalten, ich habe Mum vor ihm gerettet. Ich weiß auch noch, dass ich dachte, schlimmer könne es nicht kommen, egal, was in meinem Leben noch passieren würde.

Am nächsten Tag nahm Andreas mich unter irgendeinem idiotischen Vorwand auf einen langen Spaziergang mit. Er erzählte mir eine tränenreiche Geschichte über seine Eltern, die ihn in seiner Kindheit geschlagen hätten. Doch ich hörte ihm gar nicht richtig zu. Ich hatte das Gefühl, es einfach durchstehen zu müssen, egal, was ich von ihm hielt. Er war ein Idiot, aber auch ein großer, kräftiger Mann und ich noch ein Kind. Er wäre mir auf jeden Fall überlegen gewesen. Dieses eine Mal hatte ich Mum »gerettet«, aber er sollte ihr noch weitere Verletzungen zufügen, darunter ein zertrümmertes Jochbein. Er war ein Dreckskerl, so viel ist sicher.

Mum blieb viele Jahre mit ihm zusammen, und als ich sechzehn war, bekamen sie ein Kind, meine Schwester Veronica. Während Mum sich um das Baby kümmerte, das ich ebenso sehr liebte, wie ich das Monster namens Andreas verachtete, nahmen seine Ausbrüche etwas ab. Schließlich, als ich schon lange allein wohnte, fasste sie Gott sei Dank den Mut, ihn zu verlassen. Aber das alles machte mir viele Jahre lang zu schaffen.

Zu Hause rebellierte ich zwar nicht, doch in der Schule wurde mein Verhalten immer schlimmer. Im Internat gab es einen besonders autoritären Lehrer, mit dem ich immer wieder aneinandergeriet. Nachts nahm ich mir gern Geografiebücher mit ins Bett. Von der Welt um mich herum zu lesen, war für mich eine Möglichkeit der Flucht. Eines Nachts erwischte er mich dabei, wie ich im Schein der Taschenlampe las, konfiszierte das Lehrbuch und stellte mich unter Hausarrest. Ich habe kein aufbrausendes Temperament, aber in diesem Fall rastete ich aus.

»Fick dich, du scheiß Arschloch!«, rief ich fuchsteufelswild unter jeder Menge weiterer saftiger Beleidigungen. »Ich versuch hier, mir was beizubringen, du kannst dir deine Scheiß Schulregeln in den Arsch schieben!« Ich kochte vor Wut. Nach einem Jahr im Internat wurde ich gebeten, auch diese Schule zu verlassen.

Und so stand ich mit siebzehn ohne Abschluss da und ohne die leiseste Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich war schlecht gerüstet für die Herausforderungen des Lebens als Erwachsener.

2

Arbeit in der Küche – ein Desaster-Rezept für einen angehenden Alkoholiker …

Mum war immer liebevoll und unterstützend, aber nun musste sie sich vor allem um Veronica kümmern, sie war schließlich noch ein Baby.

Mein wundervoller Vater war nie wütend auf mich, auch wenn er dazu Grund genug gehabt hätte. Sicherlich war er besorgt und schwer enttäuscht von mir, trotzdem gab er mich nicht auf und wollte, dass ich einen Beruf erlerne, um in Zukunft meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Während also der Rest meiner Freunde darüber nachdachte, an welcher Uni sie studieren sollten, ermunterte mich Dad, mich an einem Gastronomie-College in Dublin einzuschreiben. Er kochte für sein Leben gern, und irgendwann hatte auch ich Interesse daran entwickelt. Oft hatte ich mir eins seiner alten Kochbücher gegriffen und festgestellt, dass es einen therapeutischen Effekt hat, schon eine einfache Pasta genau nach Art meines Dads zu kochen. Das ganze Schnippeln, Umrühren, das Zubereiten einer schmackhaften Mahlzeit half mir dabei, Ruhe in meine wild umherschwirrenden Gedanken zu bringen.

Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Ich flog für das Bewerbungsgespräch nach Irland, sicher, in dem von Dad geliehenen alten Anzug eine lächerliche Figur abzugeben. Während des Fluges versuchte ich verzweifelt, mir die Namen verschiedenster Küchenutensilien einzuprägen. Ich rechnete mit Gott weiß welchen Fragen. Dabei hätte ich mir keine Sorgen zu machen brauchen – ich wurde am Dublin College of Catering angenommen. Das bedeutete allerdings, dass ich mich von meinem besten Kumpel Sean und meiner Freundin Kate verabschieden musste. Kate und ich waren seit ein paar Monaten zusammen, und eines der schönsten Geschenke, die ich jemals bekommen habe, war die von ihr für mich organisierte Abschiedsparty. Wir hofften, dass wir es mit der Fernbeziehung, sie in Belgien und ich in Dublin, schon hinbekommen würden, aber die Entfernung sollte uns doch einen Strich durch die Rechnung machen.

Im Sommer vor Ausbildungsbeginn arbeitete ich in einem Restaurant in Nordirland und wohnte währenddessen bei meiner Großmutter. Ich verdiente ein Pfund die Stunde, was wahrscheinlich illegal war, indem ich für Hochzeitsgäste kalte Platten mit Truthahn und Schinken anrichtete, Kartoffeln stampfte und mich herumkommandieren ließ. Ich fand es wunderbar. Es war um Längen besser als der langweilige Schulunterricht, und ich war mächtig stolz, als man mir am Ende der Woche einen kleinen braunen Umschlag mit fünfzig Pfund überreichte. Diese selbst verdienten Scheine und Münzen in der Hand zu halten, war ein unvergleichliches Gefühl.

Ich gab alles für Cider aus, für Alkopops, für Kippen und Chips. Auf der Arbeit hatte ich neue Freunde gefunden, mit denen ich gern wegging, lauter aufgedrehte junge Typen. Einmal, nach ein paar Bier zu viel, warf ich einen großen Stein in einen öffentlichen Springbrunnen und tat dann gegenüber dem Polizisten, der mich dabei erwischte, so, als spräche ich nur Französisch. Ein anderes Mal tanzte ich auf dem Dach eines Autos. Meine Großmutter hielt mir daraufhin eine ganz schöne Standpauke, das kann ich euch versichern.

Damals probierte ich auch zum ersten Mal Gras. Schon ein paar Züge am Joint von irgendwem sorgten dafür, dass mir schlecht wurde und ich mich übergeben musste. Das hatte zur Folge, dass ich von den härteren Drogen eine Weile die Finger ließ, doch der Alkohol war inzwischen zur Gewohnheit geworden.