Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

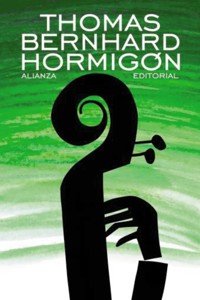

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Bernhard

- Sprache: Spanisch

En Hormigón (1982) se dan cita y se entrelazan algunas de los motivos más característicos de Thomas Bernhard (1931-1989), como son la presencia de la música -en este caso encarnada en la figura de Felix Mendelssohn-, la de un trabajo vital acometido mas siempre postergado, las relaciones perversas entre los seres humanos, y la muerte, enmascarada pero omnipresente. Embarcado en un trabajo sobre el compositor alemán, Rudolf, el narrador y protagonista de la novela, rompe con su hermana y escapa a Palma de Mallorca, donde le aguarda su definitiva cita con la soledad y la locura. Traducción de Miguel Sáenz

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 210

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Thomas Bernhard

Hormigón

Traducción de Miguel Sáenz

De marzo a diciembre, escribe Rudolf, mientras, como hay que decir en este contexto, tenía que tomar grandes cantidades de Prednisolon para combatir mi morbus boeck, por tercera vez agudizado, reuní todos los libros y escritos imaginables de y sobre Mendelssohn Bartholdy, y fui a todas las bibliotecas imaginables e inimaginables, para conocer a fondo a mi compositor favorito y su obra y, ésa era mi pretensión, con la más apasionada seriedad por una empresa como la redacción de un trabajo bastante importante, científicamente irreprochable, ante el que realmente había sentido ya el mayor de los miedos todo el invierno anterior, mi propósito había sido estudiar de la forma más cuidadosa todos esos libros y escritos y sólo entonces, por fin, después de esos estudios profundos, adaptados a su objeto, precisamente el veintisiete de enero a las cuatro de la mañana, poder abordar ese trabajo mío que, según creía, dejaría muy atrás y por debajo todas las publicaciones y no publicaciones escritas por mí hasta entonces en relación con la llamada musicología, proyectado ya desde hacía diez años, pero una y otra vez no realizado, después de la partida, fijada para el veintiséis, de mi hermana, cuya presencia durante semanas en Peiskam había aniquilado inmediatamente en sus comienzos hasta el menor pensamiento de emprender mi trabajo sobre Mendelssohn Bartholdy. La tarde del veintiséis, cuando mi hermana se había ido real y finalmente, con todos los honores derivados de sus enfermizas ansias de dominio y de esa desconfianza suya que devora sobre todo a ella misma, pero por otra parte la reanima a diario, hacia todo y en primer lugar hacia mí, y los horrores resultantes, recorrí varias veces la casa respirando, para ventilarla bien de una vez y finalmente, teniendo en cuenta el hecho de que a la mañana siguiente sería veintisiete, me puse a prepararlo todo para mi propósito, los libros, los escritos, las montañas de notas y los papeles, y a ordenarlo todo en mi escritorio exactamente según las leyes que eran siempre requisito previo para empezar un trabajo. ¡Tenemos que estar solos y abandonados de todos si queremos acometer un trabajo intelectual! Como no cabía esperar de otro modo, después de los preparativos, que me ocuparon más de cinco horas, desde las ocho y media de la tarde hasta la una y media de la madrugada, no dormí el resto de la noche, sobre todo me atormentaba continuamente la idea de que mi hermana pudiera volver por algún motivo y aniquilar mi plan, en su estado era capaz de todo, el más pequeño incidente, la menor molestia, me decía, e interrumpirá su viaje de regreso y estará otra vez ahí, no es la primera vez que la he llevado al tren de Viena, despidiéndome para meses, y dos o tres horas más tarde ella estaba otra vez en mi casa para quedarse tanto tiempo como le diera la gana. Escuchaba todo el tiempo despierto en mi cama si no estaría ella a la puerta, alternativamente escuchaba si no estaría mi hermana a la puerta y pensaba luego otra vez en mi trabajo, sobre todo en cómo empezaría ese trabajo, cuál sería la primera frase de ese trabajo, porque seguía sin saber cómo sería esa primera frase y, antes de saber cómo es la primera frase no puedo empezar ningún trabajo, y por eso me atormentaba todo el tiempo para escuchar si no habría vuelto otra vez mi hermana y saber qué primera frase tenía que escribir yo sobre Mendelssohn Bartholdy, una y otra vez escuchaba y me desesperaba, y una y otra vez pensaba en la primera frase de mi trabajo sobre Mendelssohn, igualmente desesperado. Durante unas dos horas pensé al mismo tiempo en la primera frase de mi trabajo sobre Mendelssohn y escuché si no habría vuelto mi hermana para aniquilar mi trabajo sobre Mendelssohn antes de haberlo empezado yo siquiera. Finalmente, sin embargo, por agotamiento, porque cada vez con más intensidad escuchaba si mi hermana no habría vuelto quizá otra vez, y al mismo tiempo con la idea de que, si realmente volvía, aniquilaría irremisiblemente mi trabajo sobre Mendelssohn Bartholdy y, por añadidura, lo que diría la primera frase de mi trabajo sobre Mendelssohn, tuve que dormirme; me desperté espantado, eran las cinco de la mañana. Había querido comenzar mi trabajo a las cuatro, ahora eran las cinco, me espantaba aquella imprevista negligencia, mejor aún, falta de disciplina por mi parte. Me levanté y me envolví en la manta, la manta de caballo heredada de mi abuelo materno, y até esa manta con el cinturón de cuero que, lo mismo que la manta, había heredado de mi abuelo, tan fuertemente como pude, tan fuertemente que apenas podía respirar, y me senté al escritorio. Como es natural, la oscuridad era aún máxima. Me cercioré de si realmente estaba solo en la casa, salvo mi propio pulso, no oí nada. Con un vaso de agua, me tragué las cuatro pastillas de Prednisolon que me había prescrito mi internista y alisé la hoja de papel que había colocado ante mí. Voy a tranquilizarme y a empezar, me dije. Una y otra vez me dije voy a tranquilizarme y a empezar pero, cuando lo había dicho unas cien veces y, sencillamente, no podía ya dejar de decirlo, renuncié. Mi tentativa había fracasado. En el crepúsculo matutino no me fue ya posible empezar mi trabajo. La luz del sol destruyó definitivamente mis esperanzas. Me levanté y abandoné, como si huyera, mi escritorio. Bajé al vestíbulo, porque creía poder tranquilizarme allí, con el frío, porque, sentado más de una hora entera al escritorio, había caído en una excitación que casi me había vuelto loco, una excitación provocada no sólo por las tensiones espirituales sino también por las pastillas de Prednisolon que había tomado. Apreté las palmas de ambas manos contra la pared fría, método a menudo acreditado para dominar esa agitación, y realmente me tranquilicé. Tenía conciencia de haberme entregado a un tema que, posiblemente, me aniquilaría, pero sin embargo había creído que podría al menos comenzar mi trabajo esa mañana. Me equivoqué, aunque ella no estaba ya allí, sentía en todas las esquinas y rincones de la casa a mi hermana, que es el ser más enemigo del espíritu que cabe imaginar. Sólo pensar en ella aniquila en mí todo pensamiento, siempre ha aniquilado en mí todo pensamiento, ha asfixiado en la cuna todos mis planes intelectuales. Hace tiempo que se ha ido y sigue dominándome aún, pensaba, apretando firmemente las manos contra la fría pared del vestíbulo. Finalmente tuve fuerzas para quitar las manos de la fría pared del vestíbulo y dar unos pasos. También en mi proyecto de escribir algo sobre Jenufa fracasé, fue a finales de octubre, poco antes de que mi hermana llegara a la casa, me dije, ahora fracaso también con Mendelssohn Bartholdy, y fracaso incluso ahora que mi hermana ya no está aquí. Ni siquiera he terminado mi esbozo Sobre Schönberg, ella me lo aniquiló, primero me lo destruyó y luego me lo aniquiló definitivamente, al entrar en mi habitación precisamente en el momento en que creía poder terminar de escribir ese esbozo. Pero no se puede uno defender de personas como mi hermana, que es tan fuerte y, al mismo tiempo, tan enemiga del espíritu, llega y aniquila lo que mi cabeza ha ideado con un demencial esfuerzo de memoria, sí, sobreesfuerzo de memoria durante meses, sea lo que fuere, aunque sea el más mínimo esbozo sobre el más mínimo de los temas. Y nada es tan frágil como la música a la que realmente me he entregado en los últimos años, primero me entregué a la música práctica, y luego a la teórica, al principio practiqué la práctica al máximo, luego la teórica, pero mi hermana y todas las personas parecidas a ella, cuya incomprensión me persigue día y noche, ha aniquilado todos mis planes, me ha destruido Jenufa, Moisés y Aarón, mi escrito Sobre Rubinstein, mi trabajo sobre Los Seis, en general todas y cada una de las cosas que me eran sagradas. Es terrible, apenas soy capaz de un trabajo intelectual musical, surge mi hermana y me lo destroza. Como si lo orientara todo a la destrucción de mi trabajo intelectual. Como si en Viena se diera cuenta de que aquí, en Peiskam, estoy a punto de abordar un tema, cuando quiero abordar ese tema aparece ella y me lo destruye. Esas personas están ahí para rastrear la inteligencia y aniquilarla, se dan cuenta de que una cabeza está dispuesta a un esfuerzo intelectual y se dirigen aquí para ahogar ese esfuerzo intelectual en la cuna. Y si no es mi hermana, la infortunada, la perversa, la taimada, es otro de su calaña. Cuántos escritos he comenzado y luego, porque ha aparecido mi hermana, quemado. Arrojado a la estufa al aparecer ella. Nadie dice con tanta frecuencia como ella: ¿no te molestaré?, una burla cuando no se le cae de los labios a una persona que siempre ha molestado y siempre molestará y cuya misión en la vida parece ser turbar, turbar a todos y cada uno y, con ello, turbar, y, en fin de cuentas, aniquilar y, una y otra vez, aniquilar lo que a mí me parece lo más importante del mundo: un producto intelectual. Ya cuando éramos niños intentaba en cualquier ocasión molestarme, expulsarme de mi, como lo llamaba yo entonces, paraíso intelectual. Cuando yo tenía un libro en la mano, me perseguía hasta que dejaba el libro, se salía con la suya cuando, lleno de rabia, se lo tiraba a la cara. Me acuerdo muy bien: si yo había extendido mis mapas en el suelo, mi pasión de toda la vida, ella salía de su escondite a mis espaldas, asustándome al momento, y pisaba precisamente el lugar en que había puesto toda mi atención, por todas partes donde he extendido mis queridos países y partes del mundo para llenarlos con mis fantasías infantiles, veo su pie súbita y malignamente puesto encima. Ya con cinco o seis años me refugiaba en nuestro jardín con un libro, una vez, lo recuerdo claramente, era un tomo encuadernado en azul de poesías de Novalis de la biblioteca de mi abuelo, en el que, sin comprender realmente del todo lo que había en él impreso, leía toda mi felicidad de una tarde de domingo, hora tras hora, hasta que mi hermana me descubrió y, gritando, se precipitó hacia mí, saliendo de los arbustos, y me arrancó el libro de Novalis. Nuestra hermana menor era muy distinta, pero lleva muerta treinta años y es absurdo compararla hoy con mi hermana mayor, a la enfermiza y enferma y finalmente muerta con la siempre igualmente sana y dominadora de todo cuanto la rodea. Tampoco su marido la aguantó más que dos años y medio, y luego huyó de su abrazo a Sudamérica, al Perú, para no volver a dar señales de vida. Lo que ella tocaba, lo destruía, y durante toda su vida ha tratado de destruirme. Al principio inconsciente, luego conscientemente, no ha escatimado esfuerzos para destruirme. Hasta hoy he tenido que defenderme contra esa desenfrenada voluntad de aniquilación de mi hermana mayor y no sé cómo, hasta hoy, he podido escapar a ella. Ella aparece cuando quiere, se va cuando quiere, hace lo que quiere. Se casó con el corredor de fincas, su marido, para expulsarlo al Perú y apoderarse por completo de su negocio de fincas. Es una mujer de negocios, ya de muy pequeña tenía disposición para ello, para la persecución de la inteligencia y el aumento de fortuna que va estrechamente ligado a ello. Que tuviéramos la misma madre nunca he podido comprenderlo. Ahora ella llevaba ya casi veinticuatro horas fuera de la casa y seguía dominándome. No podía sustraerme a ella, lo intentaba desesperadamente, pero no lo conseguía. Al pensar que, hasta hoy, ella sólo viaja en coche-cama, por principio, con sus propias sábanas, me horrorizo. Abrí por tercera vez las ventanas de par en par y ventilé toda la casa hasta que el frío que penetraba la convirtió en una pura nevera, en la que corría el riesgo de congelarme; si al principio había tenido miedo de ahogarme, ahora me angustiaba el pensamiento de helarme. Y todo por aquella hermana, bajo cuya influencia he corrido toda mi vida el peligro de ahogarme y helarme. Realmente, ella se queda en la cama en su piso de Viena hasta las diez y media de la mañana y hasta la una y media aproximadamente no va a comer al Imperial o al Sacher donde, desmenuzando su tafelspitz y bebiendo a traguitos su rosado, hace sus negocios con príncipes venidos a menos y, en general, con todas las altezas imperiales imaginables e inimaginables. Me asquea su existencia actual. También el día de su partida había dejado su habitación totalmente desordenada, de forma que, sólo con verla, me sentía molesto pensando en la señora Kienesberger, que no vendría hasta el fin de semana siguiente y que, desde hace más de diez años, pone orden en la casa; todo estaba enormemente revuelto, en tres grandes montones, y el cobertor en el suelo. Y aunque, como queda dicho, había ventilado ya tres veces, el olor de mi hermana seguía estando en la habitación, realmente su olor seguía estando en toda la casa, me asqueaba aquel olor. Ella tiene también a mi hermana menor sobre la conciencia, pienso a menudo, porque también ella tenía miedo continuamente de su hermana mayor, en sus últimos tiempos, probablemente, realmente un miedo mortal. Los padres hacen un niño y, con ello, traen al mundo un monstruo, pienso, que mata cuanto toca. Una vez había escrito yo un artículo sobre Haydn, no sobre Josef sino sobre Michael Haydn, cuando ella entró de pronto y me quitó de golpe la pluma de la mano. Como no había terminado el artículo, me lo echó a perder. ¡Te he echado a perder el artículo! exclamó totalmente encantada, y corrió a la ventana y gritó varias veces hacia fuera aquella frase infernal, ¡te he echado a perder el artículo! ¡Te he echado a perder el artículo! Yo no estaba preparado para aquel horrible asalto. En la mesa, ella destruía cualquier conversación ya en sus comienzos, sencillamente la interrumpía con una carcajada súbita o con alguna observación de una tontería sin límites, que nada tenía que ver con la conversación apenas comenzada. Mi padre podía aún dominarla al principio, pero mi madre estaba a su merced sin remisión. Cuando nuestra madre murió, mi hermana, todavía estábamos de pie ante su tumba, dijo en alta voz con la brutalidad más grosera: se mató ella, sencillamente era demasiado débil para vivir. Unos son fuertes y otros débiles, fueron sus palabras cuando salimos del cementerio. Pero tengo que liberarme de mi hermana, me dije entonces, saliendo de la casa. Inspiré profundamente, lo que al instante me provocó un ataque de tos, e inmediatamente volví a entrar en la casa y tuve que sentarme en el sillón que hay bajo el espejo, para evitar un desvanecimiento. Sólo lentamente me repuse de la irrupción del frío en mis pulmones. Me tomé dos pastillas de glicerina y, de una vez, cuatro de las píldoras de Prednisolon. Calma, calma, me dije en voz alta, observando mientras tanto las vetas del suelo, las líneas de vida de las tablas de alerce. Esa observación me devolvió el equilibrio. Me levanté con precaución y volví a subir al primer piso. Quizá consiga ahora comenzar mi trabajo, pensé. Pero precisamente cuando me sentaba se me ocurrió que todavía no había desayunado y me levanté otra vez y bajé a la cocina. Saqué leche y mantequilla de la nevera, puse también en la mesa la mermelada inglesa y me corté dos rebanadas de pan de la hogaza. Puse el agua para mi té y luego, cuando lo había preparado todo para mi desayuno, me senté a la mesa. Pero sólo el hecho de tener que comerme la mantequilla sacada de la nevera y el pan sacado del cajón me deprimía. Bebí un solo trago y salí de la cocina. Si no soportaba ya desayunar todos los días con mi hermana, ahora no soportaba desayunar solo. Me asqueaba el desayuno con mi hermana lo mismo que ahora me asqueaba desayunar solo.¡Otra vez estás solo, otra vez estás solo, alégrate!, me decía, pero la infelicidad no se dejaba engañar de esa forma tan burda. Tan sencillamente y con una táctica tan francamente desvergonzada no se puede convertir la infelicidad en felicidad. Al fin y al cabo, con el estómago lleno no hubiera podido empezar siquiera mi ensayo sobre Mendelssohn Bartholdy, pensé, en todo caso, sólo con el estómago vacío. Tengo que tener vacío el estómago si quiero empezar un trabajo intelectual como ése sobre Mendelssohn Bartholdy. Y realmente siempre había podido empezar sólo con el estómago vacío un trabajo como aquél sobre Mendelssohn Bartholdy, nunca con el estómago lleno. ¡Cómo he podido tener la idea de empezar después del desayuno!, me dije. Un estómago vacío permite el pensamiento, un estómago lleno lo amordaza, lo estrangula de antemano. Subí al primer piso, pero no me senté enseguida a mi escritorio, desde una distancia de unos ocho o nueve metros, por la abierta puerta de aquella habitación del primer piso, de nueve metros, contemplé el escritorio, sobre todo si todo estaba en orden sobre el escritorio. Sí, todo está en orden sobre el escritorio, me dije. Todo. Examiné todo lo que había sobre el escritorio, inamovible, incorruptible. Observé el escritorio hasta que, por decirlo así, me vi a mí mismo desde atrás sentado al escritorio, y vi cómo, como correspondía a mi enfermedad, me inclinaba hacia adelante para escribir. Vi que mi postura era enfermiza, pero al fin y al cabo no estoy sano, al fin y al cabo estoy totalmente enfermo, me dije. Tal como te sientas ahí, me dije, has escrito ya unas cuantas páginas sobre Mendelssohn Bartholdy, tal vez ya diez u once páginas, así me siento al escritorio cuando he escrito ya diez u once páginas, me dije. No me movía, observando la posición de mi espalda. Esa espalda es la espalda de mi abuelo materno, pensaba, aproximadamente un año antes de su muerte. Tengo la misma posición de espalda, me dije. Inmóvil, comparaba mi espalda con la espalda de mi abuelo, pensando al hacerlo en una fotografía muy determinada, tomada sólo un año antes de la muerte de mi abuelo. Un intelectual se ve forzado de repente a esa enfermiza posición de espalda y muere poco después. Un año después, pensé. Entonces desapareció la imagen, ya no estaba sentado a mi escritorio, el escritorio estaba vacío, y la hoja de papel que había encima igualmente vacía. Si fuera ahora ahí y empezara, podría conseguirlo, me dije, pero no tenía valor para ir ahí, tenía la intención pero no las fuerzas para ello, ni las fuerzas físicas ni las fuerzas intelectuales. Estaba allí de pie, mirando a través de la puerta del escritorio y preguntándome cuándo llegaría el momento de acercarme al escritorio y sentarme y empezar mi trabajo. Escuchaba, pero no oía nada. Aunque los vecinos tienen sus casas inmediatamente al lado de la mía, no se podía oír nada. Como si, en aquel instante, todo estuviera muerto. De pronto aquel estado me resultó agradable y traté de prolongarlo tanto como pudiera. Pude prolongar y disfrutar de ese estado varios minutos, la idea y la certeza de que a mi alrededor todo estaba muerto. Y entonces, de repente: vas a ir al escritorio y a sentarte y a escribir la primera frase de tu estudio. ¡No con precaución sino con decisión!, me dije. Pero no tenía fuerzas para ello. Estaba allí de pie y apenas me atrevía a respirar. Si me siento, habrá enseguida alguna perturbación, algún incidente imprevisto, alguien llamará a la puerta, un vecino gritará, el cartero me pedirá una firma. Sencillamente tienes que sentarte y empezar, sin reflexionar, como en sueños tienes que escribir la primera frase en el papel y así sucesivamente. Por la noche, cuando todavía estaba con mi hermana, había tenido la seguridad de poder empezar mi trabajo de madrugada, cuando ella se hubiera ido por fin, escribir en el papel, de las muchas primeras frases de mi trabajo sobre Mendelssohn Bartholdy y que entraban en consideración, sencillamente la única posible y, por ello, acertada, y continuar mi trabajo, sin miramientos, cada vez más y más. En cuanto mi hermana esté fuera de la casa podré empezar, me dije una y otra vez, y lograré otra vez la victoria. Cuando el monstruo esté fuera de la casa, mi trabajo brotará por sí mismo, y convertiré todas las ideas relacionadas con ese trabajo en una sola, en mi obra. Pero ahora mi hermana llevaba ya más de veinticuatro horas fuera de la casa, yyo estaba más lejos que nunca de poder empezar mi trabajo. Ella, mi aniquiladora, seguía teniéndome en su poder. Ella guiaba mis pasos y, al mismo tiempo, oscurecía mi mente. Tras la muerte de nuestro padre, tres años después de la muerte de nuestra madre, su brutalidad conmigo se agudizó. Siempre tenía ella conciencia de su fuerza, y al mismo tiempo de mi debilidad. Esa debilidad por mi parte la aprovechó durante toda su vida. Por lo que se refiere a nuestro mutuo desprecio, la balanza está equilibrada desde hace decenios. A mí me asquean sus negocios, a ella le asquea mi fantasía, yo desprecio sus éxitos, ella desprecia mi falta de éxito. La desgracia es que ella tiene derecho, en cualquier momento, cuando quiere, a instalarse en mi casa, esa horrible cláusula del testamento de mi padre me resulta espantosa. La verdad es que la mayoría de las veces ni siquiera se anuncia, de repente está ahí y, como si le perteneciera por completo, anda por mi casa, en la que al fin y al cabo sólo tiene un derecho de habitación, pero ese derecho de habitación es vitalicio y no está limitado en el espacio. Y cuando se le ocurre traer a algunos amigos dudosos, nada puedo hacer para evitarlo. Se pone a sus anchas en mi casa, como si le perteneciera a ella sola, y me arrincona, y yo no tengo fuerzas para defenderme, tendría que tener un carácter muy distinto, ser una persona totalmente distinta. Entonces no sé si se quedará dos días o dos horas o cuatro o seis semanas o incluso varios meses, porque de repente no le gusta ya la ciudad y se ha recetado a sí misma los aires del campo. La forma en que dice mi querido hermanito me asquea. Mi querido hermanito, dice, ahora estoy yo en la biblioteca, no tú y exige realmente que, aunque yo haya entrado ya o incluso esté en la biblioteca bastante tiempo antes que ella, deje al instante la biblioteca. Mi querido hermanito, de qué te sirve haber estudiado todas esas bobadas, te has puesto enfermo, estás ya casi loco, eres un personaje triste, cómico, me dijo la última noche para herirme. Desde hace un año desvarías sobre Mendelssohn Bartholdy, pero ¿dónde está tu obra?, me dijo. Sólo te relacionas con muertos, yo con los vivos, ésa es la diferencia. En mi compañía hay seres vivos, en la tuya sólo muertos. Porque tienes miedo de los vivos, me dijo, porque no estás dispuesto a realizar el menor esfuerzo, el esfuerzo que hay que realizar cuando un ser quiere relacionarse con seres vivos. Estás metido en tu casa, que no es otra cosa que una cripta, y te relacionas con los muertos, ¡con madre y padre y nuestra desgraciada hermana, y con todos los que llamas grandes de espíritu! ¡Es aterrador! Realmente tiene razón, pienso ahora, dice la verdad. Con el tiempo me he extraviado por completo en esta cripta que es mi casa. Me levanto de madrugada en la cripta y ando todo el día de un lado a otro por la cripta y me acuesto tarde en la noche para dormir en esta cripta. ¡Tu casa!, me gritó a la cara, ¡tu cripta! Al fin y al cabo tiene razón, me decía ahora, todo lo que dice es cierto, no me relaciono con un solo ser vivo, e incluso he renunciado al contacto con los vecinos, salvo cuando tengo que procurarme víveres, la verdad es que no salgo para nada de casa. Y tampoco recibo casi ya correo, porque yo mismo no escribo ya cartas. Cuando salgo para comer, apenas he entrado y me he comido mi comida, que me asquea, huyo de la posada. Así resulta que apenas hablo ya con nadie y de vez en cuando tengo la sensación de que no puedo hablar ya con nadie y de vez en cuando tengo la sensación de que no puedo hablar ya en absoluto, de que se me ha olvidado hablar, incrédulo hago algún ejercicio de habla para comprobar si todavía puedo emitir sonidos, porque ni siquiera con la Kienesberger hablo la mayor parte del tiempo. Ella hace su trabajo y yo no le doy órdenes, a veces ni siquiera me he dado cuenta de que estaba cuando ya ha vuelto a irse. ¿Por qué he rechazado en efecto, realmente, la propuesta de mi hermana de ir a Viena unas semanas, groseramente, como si tuviera que atajar alguna ofensa malintencionada? ¿En qué clase de hombre me he convertido desde la muerte de mis padres?, me preguntaba. Me había sentado en el sillón del vestíbulo y ahora, de repente, estaba helado. La casa no estaba vacía, estaba muerta. Es una cripta, pensé. Pero si hay otras personas en ella además de mí no lo soporto en absoluto. Otra vez veía a mi hermana con malos ojos. Después de todo, ella sólo tenía para mí burla y desprecio. Me ponía en ridículo, siempre que podía, a cada instante y, cuando había ocasión de ello, delante de todos. Así, hace una semana, el martes, cuando visitábamos al llamado Ministro (¡Ministro de Agricultura y de Cultura en una pieza!), que ha hecho renovar a fondo su villa y que me resulta más repulsivo que todos los demás, dijo ante toda la reunión en el, así llamado, salón azul (!), él (¡o sea yo!) lleva escribiendo diez años un libro sobre Mendelssohn Bartholdy y ni siquiera ha pensado la primera frase. La consecuencia fueron unas carcajadas estrepitosas de toda aquella gente embrutecida, sentada en sus sillones repugnantemente blandos, y realmente uno de los presentes, un internista de Vöcklabruck, la ciudad vecina, preguntó quién era exactamente Mendelssohn Bartholdy. Y entonces mi hermana, riéndose diabólicamente, lanzó la palabra compositor,