187,99 €

Mehr erfahren.

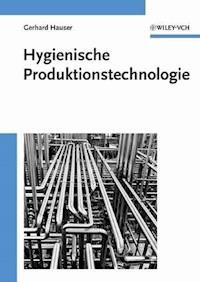

- Herausgeber: Wiley-VCH

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

In der Lebensmittel-, der kosmetischen, pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie in der Biotechnologie ist zum Schutz vor Kontamination ein hygienischer Produktionsprozess sehr wichtig. Sichere Qualitatsprodukte lassen sich nur mit Anlagen herstellen, die sich zuverlassig reinigen lassen. Deshalb spielt bei der Herstellung hochreiner Produkte "Hygienic Design" moderner Anlagen, Apparate, Komponenten und Prozessraume eine entscheidende Rolle. In allen Industriezweigen konnen dadurch erhebliche Kosten fur den Reinigungsaufwand und zur Reduzierung der Umweltbelastung eingespart werden.

Das vorliegende Werk baut auf dem Buch Hygienische Produktionstechnologie auf und beschreibt die Komponenten und Bauteile, die fur die Konstruktion hygienegerechter Apparate und Anlagen benotigt werden. Es richtet sich besonders an Ingenieure im konstruktiven Bereich in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie, aber auch an Betriebsangehorige, die fur Qualitat, Risikoanalysen und Produktsicherheit bei der Produktherstellung verantwortlich sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1164

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Contents

Vorwort

1 Einleitung

1.1 Oberflächen

1.2 Schweißverbindungen

1.3 Löt- und Klebeverbindungen

1.4 Gestaltung von Dichtungen

1.5 Schraubenverbindungen

1.6 Achsen und Wellen

1.7 Wellen-Naben-Verbindungen

1.8 Wellenkupplungen

1.9 Lager

1.10 Getriebe

1.11 Elektromotoren

2 Komponenten von Rohrleitungssystemen

2.1 Rohrleitungssysteme

2.2 Lösbare Verbindungen für Rohrleitungen und Apparateanschlüsse

2.3 Armaturen

2.4 Pumpen

2.5 Sensoren

3 Ausgewählte Komponenten und Elemente von offenen Anlagen

3.1 Allgemeine Anforderungen

3.2 Kontinuierliche offene Fördereinrichtungen

3.3 Anforderungen an relevante Gehäuse, Rahmen und Gestelle

4 Behälter, Apparate und Prozesslinien

4.1 Behälter

4.2 Beispiele von Apparaten und Maschinen

4.3 Beispiele von Prozesslinien- und Anlagenbereichen

5 Anlagengestaltung

5.1 Grundlegende Voraussetzungen für Hygienic Design innerhalb eines Gesamtkonzepts

5.2 Außenbereiche von Anlagen

5.3 Innenbereiche von Gebäuden

6 Reinigung und Reinigungssysteme

6.1 Reinigung und Keimabtötung

6.2 Maßgebende Effekte bei der Reinigung

7 Bewertung und Testen von hygienegerecht gestalteten Komponenten und Apparaten

7.1 Beispiele für Bewertungssysteme

7.2 Testmethoden

8 Abschließende Aspekte zu den hygienischen Anforderungen an den Anlagenbau

8.1 Anforderungen an die Konstruktion

8.2 Raumzuordnung

8.3 Raumausführung

8.4 Führung von Versorgungsleitungen

8.5 Anordnung und Ausführung von Ablaufeinrichtungen

8.6 Anordnung und Gestaltung von Raumausrüstungen

8.7 Gebäudegestaltung

8.8 Außenbereiche von Anlagen

8.9 Ausblick

Literatur

Stichwortverzeichnis

Quellenverzeichnis

Beachten Sie bitte auch weitere empfehlenswerte Titel zu diesem Thema

G. Hauser

Hygienische Produktionstechnologie

2008

ISBN: 978-3-527-30307-6

H. P. Schuchmann, H. Schuchmann

Lebensmittelverfahrenstechnik

Rohstoffe, Prozesse, Produkte

2005

ISBN: 978-3-527-31230-6

W. Umbach (Hrsg.)

Kosmetik und Hygiene von Kopf bis Fuß

3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage

2004

ISBN: 978-3-527-30996-2

Autor

Dr. Gerhard Hauser

Goethestraße 43

85386 Eching

Umschlagbild:

Guth Engineering GmbH & Co. KG, Landau

Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2008 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.

Print ISBN 9783527322916

Epdf ISBN 978-3-527-66176-3

Epub ISBN 978-3-527-66175-6

Mobi ISBN 978-3-527-66174-9

Vorwort

Aus der jahrzehnte langen Beschäftigung mit den konstruktiven Anforderungen, die zu einer leicht reinigbaren Gestaltung aller Bereiche der Produktion in hygienerelevanten Industrien wie der Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetik- und Bioindustrie führen, soll auf Anregung des Wiley-VCH Verlags im Rahmen des vorliegenden Buches, dem bereits ein erstes Buch „Hygienische Produktionstechnologie“ vorausgegangen ist, anhand von grundlegenden Darstellungen und praktischen Beispielen die Idee von „Hygienic Design“ vermittelt werden. Die wesentlichen Grundlagen dafür beruhen auf eigenen Erfahrungen im Bereich Beratung in der Gestaltung, dem Testen und Zertifizieren hygienegerechter Konstruktionen, dem intensiven Kontakt und Austausch mit den maßgebenden Industriebetrieben sowie die langjährige Tätigkeit in der Executive Group sowie als Chairman der Working Group „Design Principles“ der „European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG)“ im Rahmen der Entwicklung von europäischen Leitlinien.

Zu dem Bereich Hygienic Design ist generell zu bemerken, dass die staatlichen Gesundheitsbehörden in Abstimmung mit der Lebensmittel-, Bio-, Pharma- und Kosmetikindustrie im Rahmen des Verbraucherschutzes eine entscheidende Aufgabe darin sehen, Produkte zur Ernährung oder Behandlung von Menschen und im erweiterten Sinn auch von Tieren so weit wie möglich frei von schädlichen Einflüssen zu halten um Unbedenklichkeit, Qualität und Haltbarkeit der Produkte zu garantieren. Während ursprünglich die Haupt-Zielrichtung allein den Hygiene- und Qualitätsmaßnahmen der hergestellten Produkte galt und bei den Prozessanlagen lediglich der Reinigungszustand vor Prozessbeginn eine wichtige Randbedingung darstellte, ist in den vergangenen Jahren die leicht reinigbare und hygienegerechte Gestaltung von Apparaten und Anlagen als wichtige Voraussetzung für eine sichere Produktion im Sinne des Verbraucherschutzes hinzugekommen.

In Zusammenhang mit einer Gesamtbetrachtung von Hygienefragen dürfen wirtschaftliche Gesichtspunkte nicht außer acht gelassen werden. Bei den immer sensibler werdenden modernen Produkten lassen sich trotz allen Sicherheitsbestrebens Probleme nicht völlig vermeiden. Schätzungen besagen, dass etwa ein Viertel der Kosten, die nicht für den Verbrauch geeignete bzw. kontaminierte oder verdorbene Produkte verursachen, aufnicht ausreichend hygienegerecht gestaltete Komponenten, Apparate, Anlagen und Räumlichkeiten zurückzuführen sind. Dies deutet auf ein enormes wirtschaftliches Potential für mögliche Verbesserungen in Bezug auf eine hygienegerechte Apparate- und Anlagengestaltung hin, dessen man sich bewusst sein sollte, um es sinnvoll zu nutzen und erhöhten Aufwand bei Verbesserungen zu begründen. Nicht zu vernachlässigen ist dabei der Beitrag zur Umweltentlastung, der aus der Minimierung von Reinigungsaufwand und Produktkontamination während der Produktion durch hygienegerecht gestaltete Anlagen resultiert. Ein zielgerichtetes Kostenmanagement muss daher nicht nur Produkt und Herstellungsprozess sondern auch Hygienic Design der Produktionsanlage und umweltschonende Gesichtpunkte umfassen.

Als Konsequenz ergibt dies zunächst eine Herausforderung für den Apparate- und Anlagenhersteller, der für die Entwicklung neuer Konzepte sowie die Gestaltung hygienegerechter Konstruktionen verantwortlich zeichnet. Ein hygienisches Gesamtkonzept ist nur dann erfolgreich, wenn man sich möglicher Kontaminationsquellen innerhalb des Konstruktionsbereichs von Produktionsanlagen sowie in deren direktem Einflussbereich bewusst wird und sie durch konstruktive Maßnahmen auszuschalten versucht. Da der Konstrukteur vor allem in mikrobiologischen Fragen nicht geschult ist, benötigt er die Kommunikation und den Erfahrungsaustausch mit Fachleuten der entsprechenden Gebiete sowie mit dem Produkthersteller oder „Anwender“. Um die entsprechenden Voraussetzungen zu vermitteln, werden daher vom Anlagenbetreiber heute Lastenhefte erstellt, die dem Anlagenhersteller die notwendigen Anforderungen transparent machen sollen. Am Ende des Entwicklungsprozesses sollte eine Design-Qualifizierung und -Validierung stehen, die Hygienic Design zu einem der Hauptgesichtspunkte der Konstruktion macht. Im Ergebnis soll dadurch ein nicht unerheblicher Beitrag zum Erreichen einer optimalen Produkthygiene im Rahmen des Verbraucherschutzes geleistet werden.

Während das erste Buch, das im Frühjahr 2008 beim Wiley-VCH Verlag erschien, einen tieferen Einblick in die grundlegenden Anforderungen wie in gesetzliche Regelungen, Normen und Leitlinien, in Risikobeurteilungen, in Mechanismen der Kontamination durch Mikroorganismen und andere unerwünschte Substanzen, in Werkstoffe sowie in elementare Details der Konstruktion im Hinblick auf die hygienegerechte Gestaltung vermitteln sollte, werden im vorliegenden zweiten Buch vor allem praktische Beispiele von Konstruktionen aus der Sicht von „Hygienic Design“ zusammen mit konstruktiven Problembereichen angesprochen. Sie umfassen neben einer Einleitung über hygienegerechte Maschinenelemente Komponenten von geschlossenen und offenen Prozessen, Beispiele von Behältern, Apparaten und Prozesslinien sowie von Anlagen, wobei in diesem Bereich auch auf die Gesamtplanung, die Ausführung des Betriebsgeländes sowie die Gestaltung der Gebäude und Räumlichkeiten bis hin zu Anforderungen an die hygienegerechte Versorgung mit Hilfsmedien eingegangen wird. Aufgrund der enormen Vielfalt von Anlagentypen, Apparaten und Komponenten ist lediglich die Behandlung einer beschränkten Auswahl von Beispielen vor allem aus dem Erfahrungsbereich des Autors möglich, an Hand derer vor allem auch hygienische Risikobereiche aufgezeigt werden sollen. Die gestalterischen Prinzipien und Grundlagen lassen sich jedoch in entsprechender Weise auf andere Konstruktionsbereiche übertragen, wobei sie dem Konstrukteur gleichzeitig Anregungen für innovative Lösungen geben sollen.

Des Weiteren beschäftigt sich ein Kapitel mit einem Überblick über die Reinigung sowie mit Geräten und Anlagen zur Reinigung, die ebenfalls hygienegerechten Anforderungen genügen müssen. Schließlich werden vorhandene Testmethoden zur Verifizierung von reinigungsgerecht gestalteten Konstruktionen und die zur Zeit vorhandenen Möglichkeiten zur Zertifizierung von hygienegerechten Ausführungen aufgezeigt.

Das Buch richtet sich zum einen an Ingenieure von Anlagenbau und Zulieferindustrie für die relevanten Industriezweige wie Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie oder Biotechnik, die im konstruktiven Bereich tätig sind. Zum anderen erhalten Betriebsangehörige, die für Risikoanalysen, Qualität und Produktsicherheit bei der Produktherstellung verantwortlich sind, viele praktische Hinweise auf apparatives Design.

Dem Wiley-VCH Verlag und dessen zuständigen Mitarbeitern möchte ich für die rasche Durchsicht und großzügige Unterstützung in der letzten Phase vor Drucklegung und Fertigstellung des zweiten Buches, das sich auf die Grundlagen des ersten stützt und damit eng mit diesem verbunden ist, meinen herzlichen Dank aussprechen.

Auch dieses zweite Buch möchte ich meiner Familie widmen und mich gleichzeitig für jegliche Unterstützung herzlich bedanken. Sie hat mit viel Verständnis in allen Bereichen auf meine Arbeit Rücksicht genommen und mir den dafür notwendigen zeitlichen Freiraum gewährt.

Eching, im Juli 2008

Gerhard Hauser

1

Einleitung

In allen hygienerelevanten Industriebereichen ist die reinigungsgerechte Gestaltung von Apparaten und Anlagen eine grundlegende Voraussetzung, um Produkte kontaminationsfrei und den Anforderungen des Verbraucherschutzes entsprechend produzieren zu können. Als Voraussetzung muss deshalb neben allgemein üblichen Konstruktions- und Designregeln sowohl bei der Detailkonstruktion als auch bei der Gestaltung von Bauteilen, gesamten Maschinen und Apparaten bis hin zu Anlagen einschließlich ihres Umfelds Hygienic Design realisiert werden, um hygienische und leicht reinigbare Verhältnisse zu schaffen. Grundlagen über Einflüsse, Problembereiche sowie Werkstoffe und Gestaltungsmaßnahmen sind in [1] ausführlich dargelegt.

In der Praxis werden Hygieneanforderungen meist auf Prozessbereiche bezogen. Aus diesem Grund hat die „European Hygienic Engineering and Design Group“, früher „European Hygienic Equipment Design Group“ (EHEDG) eine Unterscheidung getroffen, nach der Prozesse als „geschlossen“ [2] bzw. „offen“ [3] bezeichnet werden. Bei einem geschlossenen Prozess findet die Produktverarbeitung gemäß Abb. 1.1 im Inneren eines Apparats oder einer Anlage statt. Produkte und Produktionshilfsmittel werden in die Anlage ein- bzw. ausgeschleust, indem das gleiche Hygieneniveau hergestellt wird. In der Biotechnik wird der Begriff „geschlossenes System“ in [4] definiert. Es wird als System bezeichnet, „in dem eine Schranke Mikroorganismen bzw. Organismen von der Umgebung trennt“. Als Schranke dienen dabei die Innenwände der gesamten Anlage, die zudem dicht sein müssen.

Einem offenen Prozess ist entsprechend der Prinzipdarstellung nach Abb. 1.2 ein Apparat oder eine Anlage zugeordnet, die während der Produktherstellung und der Reinigung zur Umgebung hin offen ist. In der Biotechnologie bezeichnet ein offenes System [4] „eine Anlage oder ein Gerät, bei dem es keine Schranke zwischen den zu bearbeitenden Mikroorganismen und der Umgebung gibt“. Damit ist eine Kreuzkontamination aus dem Prozessumfeld oder in umgekehrter Richtung entweder während der Produktion oder während und nach der Reinigung möglich, wenn nicht von vornherein gleiche Hygienestufen innerhalb der Prozessanlage und im Einflussbereich des Umfelds vorliegen. Dies wiederum hat zur Folge, dass sowohl die Prozessanlage als auch der relevante Bereich der Umgebung als Produktbereich zu definieren und entsprechend hygienegerecht zu gestalten sind. Auch wenn verschiedentlich zwischen „direkt“ und „indirekt“ produktberührten Flächen und Bereichen gesprochen wird, sind sie nach denselben hygienischen Prinzipien und Aspekten zu gestalten, wenn sie ein Kontaminationsrisiko bedeuten. Deshalb sollte grundsätzlich die prinzipielle Abgrenzung des Produktbereichs entsprechend der EHEDG-Definition nach [3] vorgenommen werden, die konkret durch eine Risikoanalyse, Qualifizierung bzw. Validierung verifiziert wird.

Abb. 1.1 Hygienerelevanter Konstruktionsbereich bei einem geschlossenen Prozess (Beispiel: geschlossener Behälter).

Abb. 1.2 Prinzip, Kontrollbereich und Kontaminationsrisiken eines offenen Prozesses.

Neben der Definition der Prozessart stellt das Risiko durch die Art des Schmutzes, der durch Reinigung zu entfernen ist, einen entscheidenden Hygieneaspekt dar. In Trockenbereichen, wo das Wachstum von Mikroorganismen ausgeschlossen werden kann, ist es erheblich geringer als in nassen Zonen, wo Wachstum und Vermehrung von Mikroorganismen sowie Entstehung von Biofilmen eine starke Belastung bedeuten.

Als weiterer Einfluss ist die Gewichtung des Hygienerisikos aufgrund der konstruktiven Gestaltung zu berücksichtigen, die im Rahmen eines Hygienekonzepts für den gesamten Anlagenbereich vorzunehmen ist. Beispielsweise ergeben sich im Detailbereich erfahrungsgemäß durch nicht reinigbare Spalte, unzugängliche Ecken, Totzonen, nicht entleerbare Bereiche und andere Problemzonen häufig wesentlich höhere Risikopotenziale als an durchgehenden, meist ausreichend glatt hergestellten, großen Oberflächen.

Im Folgenden sollen zunächst Aspekte der Detailgestaltung diskutiert werden, die die Grundlagen aller Apparate und Anlagen bilden. Dabei wird lediglich im Überblick auf wesentliche Gestaltungsaspekte eingegangen. Eine ausführliche Darstellung der elementaren Konstruktionselemente wird in [1] gegeben. Die weiteren Bereiche dieses Buches umfassen Komponenten von geschlossenen Prozessen, Beispiele von offenen Prozessen, Einflüsse durch die Prozessumgebung bis hin zum Design von Gesamtanlagen und deren Umfeld.

Dabei soll vor allem auf hygienische Problemstellen hingewiesen und vorhandene Lösungen als Stand der Technik aufgezeigt werden. Wie Erfahrung und Entwicklung zeigen, entstehen unterschiedliche innovative Konstruktionen, wenn Konstrukteure die Anforderungen an Hygienic Design verinnerlicht haben und in die Praxis umsetzen. Außerdem zieht der Anstoß neuer Gestaltungsmaßnahmen eines Teilbereichs oder ganzer Apparategruppen weitere Neukonstruktionen nach sich.

1.1 Oberflächen

Im Rahmen der Detailkonstruktion sollte zunächst zusammen mit der Werkstoffwahl die Oberflächenqualität als grundlegendes Element von Hygienic Design diskutiert werden. Dabei sind besondere Anforderungen an das Verschmutzungsverhalten, die Reinigbarkeit und das Risiko von Rekontaminationen produktberührter Oberflächen zu stellen. Aber auch der sogenannte Nicht-Produktbereich ist in Betrieben mit Hygieneanforderungen gut reinigbar zu gestalten und sauber zu halten, obwohl er aufgrund geringerer Hygienerelevanz nicht den gleichen konstruktiven Status erreichen muss.

1.1.1 Produktberührte Oberflächen

Sowohl Korrosionsbeständigkeit, Haftvermögen von Mikroorganismen, Anhaften von Produktresten und -belägen, Aufbau von Krusten sowie Entstehung von Biofilmen als auch das Reinigungsverhalten in Bezug auf das Ablösen und Entfernen von Verschmutzungen hängen von den Eigenschaften des Werkstoffs und dessen Oberflächenqualität ab. Problematisch ist, dass diese meist nur einen Anfangs- oder Ausgangszustand darstellt, der sich im Lauf der Zeit während der Produktion durch mechanischen Verschleiß, chemischen Angriff, Alterungsprozesse – vor allem bei Kunststoffen – und andere Effekte verändert und zwar meist verschlechtert. Grundsätzlich bestimmen Vorgaben durch gesetzliche Anforderungen, Leitlinien, Normen oder betriebsinterne Erfahrungen die zu realisierende Oberflächenqualität. Dabei wird ihr häufig in der Praxis ein zu hoher Stellenwert zugeschrieben, der erst dann zu rechtfertigen ist, wenn andere Konstruktionselemente mit höheren Kontaminationsrisiken hygienegerecht gestaltet sind.

1.1.1.1 Feinstruktur von produktberührten Oberflächen

Grundsätzlich ist die Wahl der Oberflächenqualität sowohl ein Aspekt der Hygiene als auch ein entscheidender wirtschaftlicher Aspekt. Sowohl die Minimierung der Verschmutzung als auch die Optimierung des Reinigungsvorgangs spielen für beide Gesichtspunkte eine wesentliche Rolle. An der Oberfläche anhaftende, schwer entfernbare Substanzen sind ganz allgemein organische und anorganische Substanzen in Submikrongröße, wie z. B. Mikroorganismen, Proteine, Fettbeläge, zelluläre Reststücke aus Produkten, krustenbildende Stoffe sowie Kalk- oder Steinablagerungen. In trockenen Prozessen stellen feinste Partikel aus Pulvern den Schmutzanteil, die sowohl organischer als auch anorganischer Natur sein können. Die geforderte leichte Reinigbarkeit und eventuell Sterilisierbarkeit von Oberflächen lässt sich nur dann erreichen, wenn Materialkenngrößen zur Verfügung stehen, die die Reaktionen an den Grenzflächen beim Verschmutzen und Reinigen ausreichend wiedergeben [5–7].

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!