3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Als die USA im Jahr 1958 den Satelliten Vanguard 1 ins All schickten, bestückten sie ihn mit einer ebenso innovativen wie teuren Energiequelle: Photovoltaik. Inzwischen sind Solarzellen billig und omnipräsent – auf Fahr- und Flugzeugen, Kunstinstallationen und Sportstätten, Gadgets und Medizintechnik. Von diesen vielfältigen Ideen und Impulsen, von Quer- und Vordenkern, von technischer Kreativität und dem Verwachsen der Solarzellen mit dem Alltag erzählen die 35 Kapitel dieses Buchs.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

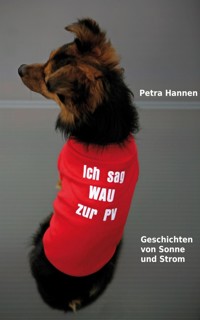

Ich sag WAU zur PV

Geschichten von Sonne und Strom

BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort

Vorreiter sollte er sein, der Satellit Vanguard 1, den die USA 1958 ins All schickten. Zwar hatte die Sowjetunion ein Jahr zuvor mit Sputnik 1 den Wettlauf um die Erdumlaufbahn für sich entschieden, und auch die USA verzeichneten mit dem Explorer 1 bereits einen erfolgreichen Satellitenstart. Vanguard 1 jedoch war mit 16,5 Zentimeter Durchmesser und rund 1,47 Kilogramm Gewicht nicht nur besonders klein. Er war auch der erste Satellit, der über Solarzellen verfügte.

Auf der Erde kam die Solartechnik ebenfalls zunächst überall dort zur Anwendung, wohin das Stromnetz nicht reichte – von Telefonstationen im australischen Outback bis zu Navigationslichtern der US-Küstenwache. Der Schweizer Ingenieur Markus Real brachte die Photovoltaik dann 1986 mit 333 3-Kilowatt-Anlagen in Zürich auf die Dächer und ans Netz. Es folgten umfangreiche Dächer-Programme unter anderem in Deutschland, Japan und den USA, Gesetze zur Einspeisung und Vergütung von Solarstrom in vielen Ländern weltweit und schließlich ein rasanter Ausbau der Photovoltaik auf Gebäuden und Freiflächen.

Solarzellen wurden in dieser Zeit schnell billiger und waren plötzlich omnipräsent: auf Fahr- und Flugzeugen, Kunstinstallationen und Sportstätten, Gadgets und Medizintechnik – Anwendungen, die häufig viel mehr technische Kreativität verlang(t)en als klassische Photovoltaikanlagen. Von diesen vielfältigen Ideen und Impulsen, von Quer- und Vordenkern sowie vom Verwachsen der Solarzellen mit dem Alltag erzählen die 35 Kapitel dieses Buchs.

Es werde Licht!

US-Forscher haben ein Netzhautimplantat entwickelt, das Blinde wieder sehen lassen und ohne externe Energiequelle auskommen soll. Die Solarzellen des Chips wandeln Licht nicht nur in elektrische Impulse für Nervenzellen um, sondern auch in Strom, mit dem sich das Implantat selbst versorgt.

Als Geordi La Forge im Jahr 2365 zum Chefingenieur der Enterprise befördert wird, ist er auf ein technisches Hilfsmittel angewiesen. Um sehen zu können, muss der von Geburt an blinde Sternenflottenoffizier einen Visor tragen: Das Gerät erinnert an eine Brille und überträgt Lichtsignale der Umgebung über Kontakte in der Schläfenregion direkt an das Gehirn. Auch Forscher der Universität Stanford wollen Blinde mit Hilfe einer speziellen Brille wieder sehen lassen – dank Photovoltaik allerdings ohne aufwendige Eingriffe in Schädelknochen und Gehirn.

Ausgangspunkt der Forscher ist die Erkenntnis, dass die elektrische Stimulierung von Nervenzellen in der Netzhaut Lichtempfindungen hervorruft. Für Menschen, die zum Beispiel an Makuladegeneration leiden, also an einem Schwund von Fotorezeptoren in der Netzhaut, sind seit einigen Jahren erste sogenannte Retina-Implantate auf dem Markt. Diese können die Fotorezeptoren teilweise ersetzen und das Sehvermögen zumindest eingeschränkt erhalten oder wieder herstellen – aber bislang nur mit aufwendiger Verkabelung. Zum einen müssen die Bilder, die mit einer Kamerabrille aufgenommen werden, durch Gewebe hindurch an die einzelnen Impulsgeber in der Netzhaut weitergeleitet werden. Zum anderen muss das Implantat mit Strom versorgt werden, beispielsweise mit einer Induktionsspule oder einer Batterie hinter dem Ohr. Das Einsetzen dieses Systems mit Kabeln, die durch das Auge führen, sei ein schwieriger Eingriff, schreibt das Stanford-Team um Daniel Palanker und James Loudin in Fachzeitschriften wie Nature Photonics und Technology Review. Hinzu komme ein ständiges Infektionsrisiko. Daher haben die Forscher ein System entwickelt, bei dem das Implantat dank Solarzellen Fotorezeptor und Energielieferant in einem sein und ohne Kabel oder Akku auskommen soll.

Wie bei den Retina-Implantaten, die bereits auf dem Markt sind, arbeitet auch das Stanford-Modell mit einer Kamerabrille. Ein etwa smartphonegroßer Computer rechnet deren Bildsignale so um, dass sie ein Sender auf der Innenseite der Brille als Infrarotimpulse drahtlos auf die Netzhaut strahlen kann, wo das Retina-Implantat sitzt. Das Implantat selbst besteht aus einer Membran mit Photozellen, die die Infrarotsignale in elektrische Impulse verwandelt – also in Strom, der die Nervenzellen in der Netzhaut stimuliert und das Implantat selbst mit der dafür notwendigen Energie versorgt. Licht im Infrarotbereich hat den Forschern zufolge drei Vorteile: Es wird nicht von eventuell noch vorhandenen Fotorezeptoren in der Netzhaut aufgefangen, stört also nicht das Bild, das der Patient sieht. Außerdem wird pro Impuls so wenig Energie übertragen, dass es nicht zu thermischen Schäden im Auge kommen kann. Und: Dank der gezielten Projektion des Infrarotlichts können die Solarzellen des Implantats genug Energie für dessen Betrieb erzeugen. Die Stanford-Forscher sind nämlich nicht die Ersten, die mit Solarzellen-Implantaten für die Netzhaut experimentiert haben. Bei bisherigen Konzepten kam im Augeninneren jedoch für die Versorgung des Implantats nicht genug Licht an – Loudin zufolge fällt dafür nicht einmal an einem Sonnentag am Äquator genug Licht durch das Auge auf die Retina.

Bislang haben die Forscher das Implantat erfolgreich an Netzhautgewebe von Ratten getestet. Versuche mit lebenden Tieren sind noch notwendig, bevor klinische Studien mit Menschen beginnen können – dann wird sich auch zeigen, ob die Implantate bioverträglich und ihre Signale stark genug sind, um in der menschlichen Sehrinde Bilder zu erzeugen. Bis das solare Retina-Implantat auf den Markt kommen könnte, werden also noch mehrere Jahre vergehen. Bis zum 24. Jahrhundert werden die Betroffenen jedoch hoffentlich nicht auf eine Lösung warten müssen. (2013)

In den Sternen

Mit der Suche nach gigantischen Photovoltaikanlagen im Universum, sogenannten Dyson-Sphären, wollen US-Wissenschaftler der Penn State University außerirdischem Leben auf die Spur kommen – ein von der Templeton Foundation finanziertes Forschungsvorhaben.

Die Regierungen außerirdischer Zivilisationen sind dem deutschen Bundeskabinett mindestens in einem Punkt weit voraus: Um den enormen Energiebedarf ihrer Gesellschaften decken zu können, ist es für sie ein logischer Schritt, die Energie ihres Zentralgestirns anzuzapfen – die Kapazität des Heimatplaneten reicht einfach nicht aus. Ein Modell eines solch gigantischen Photovoltaik-Kraftwerks präsentierte der US-amerikanische Physiker und Mathematiker Freeman Dyson bereits 1960. Astronomen der Penn State University haben sich in der Milchstraße und den angrenzenden Galaxien auf die Suche nach diesen Dyson-Sphären gemacht. Die Templeton Foundation, die sich Projekten zur Beantwortung der großen Fragen der Menschheit widmet, wird diese Suche zwei Jahre lang finanzieren.

Schon Dyson selbst hatte vorgeschlagen, im All nach Dyson-Sphären zu suchen, um außerirdisches Leben zu entdecken. Seinem Modell zufolge müsste eine fortgeschrittene außerirdische Gesellschaft, um die kugelförmig in alle Richtungen abgestrahlte Energie ihrer Sonne effizient zu speichern, zu sammeln und weiterzuleiten, ihren Heimatstern komplett oder teilweise mit einer schalen- oder ringförmigen Struktur ummanteln. Dann wäre zwar der Stern innerhalb einer Dyson-Sphäre nicht direkt sichtbar, würde jedoch eine der Energiemenge entsprechende Menge von Infrarotstrahlung abgeben. Nach dieser Infrarotstrahlung sucht das Astronomenteam der Penn State University. „Im mittellangen infraroten Licht würde eine Dyson-Sphäre besonders hell erscheinen, während sie im sichtbaren Licht kaum zu erkennen wäre“, erklärt Projektleiter Jason Wright.

In den 80er Jahren waren Versuche des US-Forschungszentrums Fermilab, mit dem Infrarotsatelliten Iras Dyson-Sphären auszuspüren, zwar nicht erfolgreich. Wright und seinem Team stehen heute jedoch nicht nur weit mehr Daten zur Verfügung, sondern gleich drei Infrarot-Weltraumteleskope beziehungsweise -Satelliten, unter anderem der hochmoderne Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) der NASA. Die Forscher wollen sich bei der Suche übrigens nicht auf vollständige Dyson-Hüllen konzentrieren, sondern auf sogenannte Dyson-Schwärme: Statt einer Ummantelung sei ein Schwarm von Photovoltaikmodulen rund um einen Stern sehr viel wahrscheinlicher.

Grundsätzlich halten die Astronomen Dyson-Sphären keineswegs für eine verrückte Idee, auch wenn Dyson selbst von einem Science-Fiction-Roman namens Star Maker zu seinem Modell inspiriert und das Konzept seither vor allem von SciFi-Autoren aufgegriffen wurde – Jean-Luc Picard beispielsweise entdeckte mit dem Raumschiff Enterprise im Jahr 2369 eine Dyson-Sphäre. Jason Wright fand es zwar seltsam, bei der Bewerbung um die Forschungsgelder der Templeton Foundation eine ernst gemeinte Projektbeschreibung zu verfassen, deren halbe Literaturliste aus Science Fiction besteht. Der Penn-Astronom verweist jedoch auf die Erde, deren Sonne das 10.000-fache der benötigten Energie zur Verfügung stelle. „Allein in den vergangenen 30 Jahren hat sich der weltweite Energiebedarf etwa verdoppelt. Basierend auf dieser Rate, wird die Menschheit in 400 Jahren das Maximum der von der Erde aus nutzbaren Sonnenenergie erreicht haben. Spätestens dann wird es an der Zeit sein, sich der Idee der Dyson-Sphäre anzunehmen.“ Ältere und entsprechend fortgeschrittenere außerirdische Zivilisationen könnten daher Dyson-Sphären bereits heute umgesetzt haben.