Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

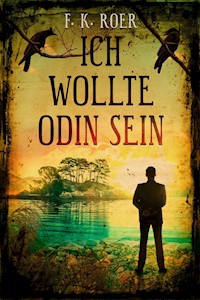

Seine Reise zur Selbstfindung entwickelt sich zum Horrortrip Eigentlich wollte Helmut nach Norwegen reisen, um zu sich selbst zu finden. Doch während er sich immer mehr seiner Umwelt und den Kräften der Natur gegenüber öffnet, driftet seine Psyche ab. Seine inneren Dämonen setzen ihm zu, bis er denkt, das Böse hätte durch ihn Zutritt in unsere Welt gefunden. Durch eine Entdeckung am Seeufer wird Nora in die Vergangenheit eines ihr völlig Fremden mit hineingezogen. Diese Geschichte wird abwechselnd aus Sicht der beiden Hauptprotagonisten erzählt und zeigt uns die dunkle Seite der Seele, untermalt mit nordischer Mythologie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 420

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Kapitel 1: Nora

Kapitel 2: Helmut

Kapitel 3: Nora

Kapitel 4: Helmut

Kapitel 5: Munins Erinnerung

Kapitel 6: Helmut

Kapitel 7: Munins Erinnerung

Kapitel 8: Helmut

Kapitel 9: Munins Erinnerungen

Kapitel 10: Helmut

Kapitel 11: Munins Erinnerungen

Kapitel 12: Helmut

Kapitel 13: Nora

Kapitel 14: Odin

Kapitel 15: Nora

Kapitel 16: Odin

Kapitel 17: Nora

Kapitel 18: Odin

Kapitel 19: Nora

Kapitel 20: Helmut

Kapitel 21: Nora

Kapitel 22: Helmut

Kapitel 23: Nora

Kapitel 24: Helmut

Kapitel 25: Nora

Impressum

Copyright © Birgit Arnold 2022

Birgit Arnold

Geroldstr. 5a

82390 Eberfing

E-Mail: [email protected]

Instagram: birgit_.arnold

Cover: © Kathrin Franke-Mois Epic Moon – Coverdesign / München https://epicmooncoverdesign.com Bildmaterial: Bigstock

ISBN: 9783756845187

F. K. Roer

Ich wollte Odin sein

***

Kapitel 1: Nora

Das Böse existiert erst durch dessen Erkennen.

Der Moment, als es seine Finger nach mir ausstreckte, mich langsam in seinen Bann zog, offenbarte sich mir subtil. Die Situation löste kein Grauen in mir aus, keine Furcht. Sie ließ mich nicht in die finsteren Tiefen meiner Seele abgleiten. Nein. Das Böse schlich sich raffiniert in mein Bewusstsein, pflanzte seine Samen eingehüllt in eine Mischung aus Bestürzung, Mitleid und einer krankhaften Neugierde in mein Innerstes.

Eingedenk meiner alltäglichen Probleme ging ich, einem Schlafwandler gleich, den kaum sichtbaren Waldweg entlang zu der kleinen Lichtung am Seeufer, wo ich für gewöhnlich meinen Geist öffnen und klaren Verstandes für einen Augenblick meine Zweifel hinter mir lassen konnte. Das Jahr war schon fortgeschritten, das Laub an den Bäumen begann sich zu verfärben, die tiefen, dunklen Grüntöne gingen langsam in herbstliches Gelb und Rot über. Die Geräusche des Waldes bildeten eine klangliche Kulisse, durch die das ferne Rauschen des Straßenverkehrs nicht dringen konnte. Das Zwitschern der Vögel, stetes Rauschen aus den im Wind leicht gebeugten Baumkronen, schnelles Rascheln in den auf dem Boden liegenden trockenen Blättern, leises Knacken von dürren Ästen, das sanfte Plätschern der auf das Ufer treffenden Wellen – das alles berührte meine Ohren wie sphärische Musik, vereinte sich mit meinen umherirrenden Gedanken, und wie durch Zauberhände gewirkt vermochte es Frieden in mir zu verbreiten.

Es war früh am Morgen. Die Luft, schwer von kleinsten Wassertropfen, legte sich kühlend auf meine nackte Haut im Gesicht, an den Händen und Beinen. Ich merkte, wie meine Konzentration sich langsam nach außen kehrte. Der beständige Zwang, alles und jeden kontrollieren zu wollen, dämmte ab, die leisen Stimmen, die mir irrationale Reaktionen auf meine Außenwelt zuflüsterten, wurden immer leiser und befanden sich kurz vor dem Verstummen. Vorsichtig durchkämmte ich mein Innerstes nach ihnen, voller Angst, dass meine Gemütslage plötzlich wieder umschlagen könnte, ich scheinbar grundlos zu weinen oder lachen beginnen würde, die im Verborgenen lauernde Leere in mir mich zu verschlingen drohte. Diese Schwärze, die auch durch noch so viele Zuneigungsbekundungen nie aufgehellt werden konnte, die mich verzweifeln ließ, an meinem Leben und nicht zuletzt an mir selbst.

Doch anscheinend schwieg mein dezenter Wahnsinn im Moment. Ich lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf die unmittelbare Umgebung.

Dieser Wald, er verkörperte meine wahre Liebe. Er gab mir Kraft, Zuversicht, er war meine Heimat. Auch der See mit seiner kleinen zauberhaften Insel, die den Geist längst vergangener Zeiten atmete, der schmale Schilfgürtel, in dem die Wasservögel ihre Brutplätze fanden, dieser unvergleichliche Blick in die Alpen und die gebrochenen Spiegelungen des Lichtes auf den Wellen, sie umarmten meine Seele, seit ich ein kleines Mädchen war.

Ich genoss den Moment des Alleinseins und der Stille. Das erste Morgenlicht verdrängte anfangs zaghaft, dann immer kraftvoller das Dunkel der Nacht. Schon erwärmten die Sonnenstrahlen das Wasser des Sees so weit, dass es in einer leichten Nebelschicht über der Oberfläche hing, gespenstisch anzusehen.

Für gewöhnlich legte ich meine Kleidung auf der alten Holzbank ab, die am Rand der Lichtung stand, glitt mit angehaltenem Atem in das kühle Nass und schwamm dann mit kräftigen Zügen hinaus in den See, bis ich keinen Grund mehr unter mir ausmachen konnte, und die Bäume am Ufer so klein wurden, dass sie zu einem in sich verwobenen Dickicht zusammenzuwachsen schienen.

Als Kind befürchtete ich oftmals, dass ich nicht mehr zurück an die richtige Stelle finden würde. Grenzenlose Erleichterung durchflutete mich, wenn die bekannten Umrisse wieder deutlicher wurden, mir meinen Weg wiesen. Wehmütige Gedanken, die einer Kindheit galten, die keine echte war. Bereits zu jener Zeit drangen finstere Schleier in meinen Verstand, legten sich über meine Gefühle und mein Empfinden. Und auch damals schon spürte ich diese Sehnsucht in mir, allem zu entfliehen. Wenn ich im Wasser war, überkam mich oft der Wunsch, einfach so lange weiter zu schwimmen, bis die Kraft mich verlassen würde, ich langsam auf den Grund des Sees sänke, und die Schichten aus Schlick mich für immer gefangen hielten. Dann wäre endlich Ruhe. Kein Zwang mehr, keine Pflichten. Die Stille des Todes würde all dies verstummen lassen. Doch auch Zweifel überkamen mich. Was, wenn ich es mir plötzlich anders überlegte und zurückwollte? Die Strömungen im See würden meinen Körper nicht mehr freigeben. Die kalten Finger des Todes hätten ein leichtes Opfer gefunden, und diesen Klauen könnte ich niemals mehr entkommen. Und so trat ich den Rückweg trotz allen Sehnens immer wieder an.

Ärgerlich schüttelte ich den Kopf. Meine Gedanken, sie schweiften schon wieder ab und verloren sich in der Vergangenheit. Ich sollte mich mehr auf das Hier und Jetzt konzentrieren.

Vor mir zeichneten sich nun sehr deutlich die schwarzen Konturen der Bäume gegen das heller werdende Licht ab. Das leichte Plätschern der Wellen am Ufer, wenn sie über die Kiesel rollten, wurde klarer und prominenter, als ich die Distanz zu ihm weiter überwand. Nur ein paar vorlaute Vögel übertönten mit ihren durchdringenden Rufen auch noch dieses Geräusch. Plötzlich jedoch schien die Welt um mich zum Erliegen zu kommen. Wie angewurzelt blieb ich stehen.

Meine Sicht auf den See wurde von einem menschlichen Umriss gestört. Direkt vor mir hing ein Mann, dessen Beine in der Brise leicht hin und her schwangen. Ungläubig ging ich langsam auf ihn zu. In mir widerstrebte alles dieser Bewegung, und doch drängte es mich zu dem Fremden, als würde ein Magnet mich anziehen. Ich setzte die Füße vorsichtig auf. Ein lächerliches Verhalten. Schließlich konnte ich ihn in seiner Ruhe nicht mehr stören. Mein Blick wanderte nach oben. Dort hing er festgebunden. Eine dünne weiße Kordel schnitt in seinen Hals, deren eines Ende um einen dicken Ast meiner Lieblingsesche geschlungen war. Geschockt glitten meine Augen am Baumstamm herab und blieben dann an den Wurzeln hängen, die weit aus der Erde herausragten. Ich saß oft auf ihnen und sah über den See hinweg. Das Bild, das sich mir für gewöhnlich bot, wurde auf der einen Seite von Bäumen und Schilf gerahmt, auf der anderen von der kleinen Insel im See, die nur mit einer Fähre zu erreichen war. Nun war diesem Bild eine Leiche hinzugefügt worden.

Entsetzen ergriff mich. Im ersten Moment war ich nicht in der Lage, mich zu rühren. Doch immer mehr mischten sich morbide Neugierde und vor allem eine absurde Wut mit in meine Empfindungen. Dies hier war mein persönliches Kleinod, der Ort, an dem ich zur Ruhe kam, der mir Frieden schenkte. Wie konnte dieser Typ hier eindringen und mit seinem Tod den Platz besudeln? Nie mehr würde ich unbekümmert auf die Lichtung treten können. Sofort würde die Erinnerung an diese Entdeckung auf mich einströmen, mich überschwemmen und in ihren Fluten hilflos zurücklassen. Was dachte der Fremde sich dabei, gerade hier seinem Dasein ein Ende zu bereiten? Überall sonst hätte es mich nicht berührt. Ich kannte ihn nicht, ich hatte keinen Bezug zu ihm. Aber mit dieser Tat zwang er sich in mein Leben und verseuchte meinen Ort des Friedens. Es war rücksichtslos und egoistisch von ihm gewesen, sich dieses herrliche Stück Erde für seinen letzten Akt auszusuchen. Er hätte sich irgendwo in einer finsteren Ecke verstecken sollen, um das zu vollenden, was er sich vorgenommen hatte.

Verwirrt stoppte ich meine Überlegungen. Irgendwo in den hinteren Regionen meiner Gehirnwindungen war mir bewusst, dass diese Art zu denken krank war, dass sie gewiss nicht dem entsprach, was man ein angemessenes Verhalten nennen konnte.

Ich atmete achtsam einige Male tief durch, dann musterte ich den Mann mit noch immer vor Wut zusammengezogenen Augenbrauen. Jedes Detail prägte sich mir exakt ein. Sein Kopf hing nach vorne geneigt. Das Gesicht war blass mit kantigen Zügen, seine Figur schlank, die Haare hatte er zur Glatze abrasiert. Anscheinend hatte er bis vor kurzem noch einen Vollbart getragen, denn seine Haut in diesem Bereich war deutlich heller als im Rest des Gesichtes. An seinem Hals sah ich zahlreiche Tätowierungen, die sich bis über den linken Hinterkopf zogen. Auch auf seinen Armen erkannte ich Tattoos in Form von Teufeln oder Dämonen, die in den Ärmeln seines T-Shirts verschwanden. Vorne an seiner Jeans zeichnete sich ein dunkler Fleck ab. Angeekelt verzog ich die Mundwinkel. Doch dann begann ich sofort, ihn näher zu analysieren. Mein Zwang, alles einzuordnen und zu kontrollieren, drängte sich in den Vordergrund. Dieser Mann schien mir nicht der Typ zu sein, dem ich einen Selbstmord zutraute. Doch wahrscheinlich konnte man so etwas nie wissen, ehe es geschah. Was mochte ihm wohl widerfahren sein, dass er den Tod als einzigen Ausweg sah? Ich wusste selbst sehr gut, dass das Leben manchen wie ein ewiger Kampf erschien. Ob er es bereute, seinen Tod gewählt zu haben, als er bereits am Strick hing und einen letzten Blick auf mein Paradies warf?

Die Luft wurde mir knapp, das Atmen fiel mir zunehmend schwerer. Ich stellte mich leicht nach vorne gebeugt hin, stützte mich auf den Knien ab und versuchte, wieder ruhiger zu werden. Ich schluckte einige Male hintereinander, konzentrierte mich auf die kleinen Steine und Krabbeltiere zu meinen Füßen, um meine Gedanken in Schach zu halten. Doch so sehr ich mich auch bemühte, die Wut auf diesen Menschen schwoll in mir an. Am liebsten würde ich ihn packen und herunterreißen. Herrje, was war nur los mit mir? Wo war mein Mitgefühl für diesen Menschen? Meine Brust hob und senkte sich in krampfhaftem, schnellem Rhythmus. Jeder Muskel meines Körpers war angespannt. Ich bemühte mich weiterhin, meinen Atem zu beruhigen, meine Wut zu dämpfen.

Langsam ließ die Anspannung nach. Mit einem tiefen Seufzer drehte ich mich um und marschierte auf demselben Weg, den ich einige Minuten zuvor erst gekommen war, wieder zurück durch den Wald zu meiner Wohnung. Dort griff ich mir das Telefon und wählte die Nummer der Polizei. Meine Finger zitterten. Beim zweiten Klingeln wurde abgenommen und ich hatte einen Beamten in der Leitung.

Aufgeregt stieß ich hervor: »Ich habe einen Toten gefunden. Er hat sich auf einer Lichtung am See erhängt. Können Sie jemanden schicken?« Mein Atem ging plötzlich wieder unregelmäßig und ich fühlte eine seltsame Schwäche, die sich durch meinen gesamten Körper und vor allem in meine Beine erstreckte. Halt suchend griff ich nach hinten, um mich an der Wand abzustützen.

»Dürfte ich bitte zuerst Ihren Namen und Ihre Adresse erfahren und wo genau sich die Fundstelle befindet?«

Die Stimme klang nicht der Situation entsprechend. Sie war so teilnahmslos und kalt. Sofort hatte ich das Bild eines Beamten vor Augen, der sich gelangweilt in seinem Bürostuhl zurücklehnte und in kleinen Bewegungen darin wippte. Mit einem Bleistift kratzte er sich durch seine leicht fettigen Haare hindurch an der Kopfhaut über seinem linken Ohr. Gewiss war er ein abstoßender Mensch. Andererseits – wer wusste, wie viele Spinner jeden Tag anriefen und Falschmeldungen erstatteten? Kurz schloss ich die Augen und bemühte mich, ihm neutral entgegenzutreten und mein Anliegen wieder in den Mittelpunkt meiner Konzentration zu stellen.

Nachdem ich meine persönlichen Daten genannt hatte, fügte ich noch hinzu: »Sie kommen am besten zum großen Touristenparkplatz. Von dort führt ein kleiner Pfad zum Seeweg hinab. Die Wasserwacht müsste einen passenden Schlüssel zu der Schranke besitzen, die diesen Pfad verriegelt. Unten am See biegen Sie rechts ab. Nach etwa fünfhundert Metern kommen Sie an die Lichtung mit dem Toten.«

Mein Verstand arbeitete plötzlich wieder klar und geradlinig. Die chaotische Unordnung meiner Gedanken von vorhin war verschwunden. Scham stieg in mir auf und am liebsten hätte ich mich bei dem Beamten für die ungerechtfertigte Einschätzung seines Wesens entschuldigt. Doch dann fiel mir gerade noch ein, dass er nicht wissen konnte, was in meinem Kopf vor sich ging, und schwieg.

Stattdessen erhob er seine Stimme: »Vielen Dank für die Auskunft. Wären Sie so nett, am Fundort zu warten, bis wir eintreffen? Wir müssten dann noch Ihre Zeugenaussage aufnehmen.«

Ich versprach, dort zu sein. Resigniert stellte ich fest, dass der Kaffee, den ich nach dem Aufstehen zubereitet hatte und der in der Zwischenzeit durchgelaufen war, bis dahin wohl bitter schmecken würde.

***

Zwei Wochen später kreisten meine Gedanken immer noch um den Toten. Er ließ mir einfach keine Ruhe, wurde zu einer fixen Idee, die alles andere schnell in den Hintergrund rückte. Immer wieder gingen mir Szenarien durch den Kopf, was im Leben des Mannes vorgefallen sein mochte, dass er es für nötig gehalten hatte, sich umzubringen. Meine Wut auf ihn konnte ich mir in der Zwischenzeit nicht mehr erklären.

Bereits morgens, bei meiner ersten Tasse Kaffee, spukte der Tote in meinem Kopf. Er begleitete mich auf dem Weg zur Arbeit, sah mir beim Kochen über die Schulter, saß abends auf dem Sofa neben meinem Lieblingsplatz und flüsterte mir nachts schlechte Träume ein. Es verging selten mehr ein Tag, an dem ich mehr als zwei bis drei Stunden Schlaf fand. Kaum schloss ich die Augen, so sah ich, wie die Tätowierungen von der Haut des Erhängten sprangen und um mich tanzten. Meist erwachte ich schweißnass und saß dann grübelnd in meinem Bett, bis die Morgendämmerung den Raum erhellte. Die Gedanken an ihn ergriffen Besitz von mir und wenn ich mich zurücklehnte und versuchte, Abstand zu gewinnen und mich selbst zu analysieren, so bemerkte ich, dass mich sein Tod auf absurde Weise faszinierte und sich doch auch die klammen Finger der Angst nach mir ausstreckten.

In den Tagen nach meinem Fund las ich alle regionalen Zeitungen, in der Hoffnung, mehr Einzelheiten zu erfahren, kleine Bruchstücke aus dem Leben des Mannes aufsaugen zu können, damit meine Gedanken einen Ankerplatz finden und irgendwann wieder zur Ruhe kommen konnten. Aber die Nachrichten waren mehr als spärlich. Besser gesagt fand ich keine einzige Berichterstattung, die zu dem Fall gepasst hätte. Ich durchforstete die Todesanzeigen, versuchte sie anhand des vermutlichen Alters des Opfers einzugrenzen. Und hier wurde ich – vielleicht sollte ich aus heutiger Sicht sagen: leider – fündig. Als ich annahm, endlich auf die richtige Bekanntgabe gestoßen zu sein, holte ich einen schwarzen Rock und meinen langen schwarzen Mantel aus dem Schrank und ging zu der beschriebenen Beerdigung.

Ich bewegte mich wie in einem zähen Nebel, der all mein Denken in sich sog. Ich war noch einige Straßen vom Friedhof entfernt, als ich bereits die Glocken vernahm, welche das Ende der Trauerzeremonie verkündeten. Langsam betrat ich das Gelände, auf dem ein Grabstein dicht an den anderen gedrängt stand. Ich bahnte mir meinen Weg durch die sorgsam gepflegten Ruhestätten mit ihren Blumenarrangements, streifte mit den Augen einige vernachlässigte, zugewucherte Gräber im älteren Teil des Friedhofs und näherte mich Schritt für Schritt der Gesellschaft, die an einer noch offenen Grube stand.

Halb hinter Bäumen versteckt hielt ich mich abseits und beobachtete die Trauergäste. So recht konnte ich mir mein Interesse an dem Geschehen selbst nicht erklären. Vielleicht lag es an meiner morbiden Grundstimmung, die mich diesen Ort aufsuchen und tiefer nach den Todesursachen graben ließ. Vielleicht war es auch die Suche nach etwas ganz anderem, etwa der unheimlichen Stimme, die mich nachts häufig heimsuchte und mir erklärte, dass im Tod alles friedlich endete.

Die meisten der anwesenden Trauergäste waren im Alter zwischen dreißig und fünfzig Jahren. Sie sahen etwas abgerissen aus. Viele standen in Motorradkluft mit Kutten und schwarzen Lederhosen oder Jeans in Gruppen zusammen. Ihre Rücken zierte ein Patch, wie es von einer Motorradgang stammen könnte. Die meisten waren tätowiert. Sofort blitzten vor meinem geistigen Auge wieder die Tattoos des Mannes auf, der sich erhängt hatte. Aber aus dieser Entfernung konnte ich unmöglich feststellen, ob es sich um die gleichen Motive handelte. Zumindest meinte ich, sie sähen ähnlich aus. Diese Gestalten am Grab flößten mir Angst ein. Aber taten das nicht alle Menschenansammlungen?

Unsicher blickte ich zu den restlichen Anwesenden hinüber. Es wurden noch kurze Abschiedsworte gesprochen. So manch einer wischte sich mehr oder weniger verstohlen über die Augen. Jedoch niemand aus der Reihe der Kuttenträger. Nachdem der Pfarrer seine Ansprache beendet hatte und die Erde auf das Grab geschaufelt war, löste sich die Versammlung langsam auf. Die meisten Gäste fuhren vermutlich nach Hause oder gingen zusammen mit anderen zum Essen. Nur ein kleines Grüppchen der Tätowierten blieb noch länger am Grab stehen und diskutierte mit aufgeregten Stimmen.

Zögernd trat ich auf sie zu. Der Geruch nach nasser Erde lag in der Luft. Kies knirschte unter meinen Schritten. Durch dieses Geräusch aufmerksam geworden, drehten sich einige aus der Gruppe zu mir um. Nach und nach verstummte die eben noch geführte Unterhaltung.

Einen Moment überlegte ich, ob ich mich schnell umdrehen und davongehen sollte. Doch der Augenblick verstrich, und ich stand noch immer zu ihnen gewandt und suchte nun krampfhaft nach Worten. Was wollte ich ihnen sagen? Wie konnte ich meine Anwesenheit begründen? Ich kannte weder den Toten, noch irgendjemanden aus seinem Umfeld. Ich sollte nach Hause gehen, die ganze Geschichte auf sich beruhen lassen und meinem gewöhnlichen Alltag nachgehen. Aber das konnte ich nicht. Diese Gestalt verfolgte mich, der baumelnde Körper hatte sich in mein Gedächtnis gebrannt, unwiderruflich. Niemals könnte ich Ruhe finden. Es blieb nur die Flucht nach vorne.

Mit dieser Erkenntnis räusperte ich mich: »Hallo. Ich bin diejenige, die den Toten gefunden hat.« Weiter wollte mir nichts einfallen. Was für ein genialer Auftritt. Die Blicke der Angesprochenen schienen mich zu durchbohren. Unwohl wand ich mich. Es kam mir vor, als würde ich schrumpfen, oder die mir Zugewandten zu einer unüberwindbaren Mauer emporwachsen. Meine Zunge klebte mir am Gaumen.

Ich strich mir eine Haarsträhne hinters Ohr. Nun noch unsicherer als zuvor fuhr ich nach einer gefühlten Ewigkeit fort: »Ich kann es mir nicht so richtig erklären, aber er verfolgt mich. Nacht für Nacht sehe ich ihn vor mir hängen, seine Tätowierungen scheinen lebendig zu werden und mir etwas mitteilen zu wollen. Sie lösen sich von seiner Haut, suchen Einlass in meinen Körper, versuchen, sich durch meine Nasenlöcher und Augenhöhlen einen Weg zu bahnen.«

Schaudernd hielt ich inne. Die Erinnerung an diese Dämonen, die mich im Schlaf aufsuchten, war zu grauenvoll. Für kurze Zeit verlor ich mich in meinen Gedanken.

Dann schüttelte ich sie energisch ab und wandte mich wieder an die Trauergäste, von denen manche ihre Augen nun weit aufgerissen hatten: »Ich kann mir vorstellen, dass es für euch schwer nachzuvollziehen ist. Aber es ist wirklich entscheidend für mich, dass ich mehr über die Umstände seines Todes erfahre. Vielleicht finde ich dann meinen Frieden wieder. Ich muss einfach wissen, was mit ihm geschehen ist.«

Verzweifelt ließ ich meinen Blick über sie alle schweifen.

»Was meint ihr, könnt ihr mir von ihm erzählen? Wie kam es dazu, dass er sich sein Leben nahm?«

Ich wusste, es war gerade ein unpassender Augenblick, aber ich musste dringend auf die Toilette. Die Aufregung und die Kälte spielten einen Streich mit mir. Doch um nichts in der Welt wollte ich gehen, ehe ich eine Antwort erhalten hatte. Irgendetwas, einen winzigen Anhaltspunkt nur. Ich verlagerte das Gewicht, presste meine Beine zusammen und wartete.

Die Augen aller waren auf mich gerichtet. Aus keinem der Gesichter sprach auch nur ein Funken Sympathie. Ich konnte ihre Ablehnung fast mit Händen greifen. Schließlich kam Bewegung in die Gruppe. Sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten, deuteten vereinzelt in meine Richtung. Dann trat mir einer der tätowierten Männer einen kleinen Schritt entgegen.

»Pass auf. Ich werde mit dir über ihn sprechen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das bringen soll. Er war ein Opfer, so einfach ist das.«

Ich kniff die Augen zusammen. Hatte ich das richtig gehört? Ein Opfer? Ein Opfer war jemand, der durch etwas zu Schaden gekommen war. Aber dieser Tote hatte doch seinen Willen bekommen. Ich war das Opfer! Fortan würde mich das Grauen packen, wenn ich an das Ereignis dachte. Doch ich wollte keine Grundsatzdiskussion beginnen, nicht hier und nicht jetzt.

Wir verabredeten uns für den Donnerstag der folgenden Woche.

***

Und hier war ich nun. Der Ort, den der Mann vorgeschlagen hatte, war sehr abgelegen. Angespannt schaute ich mich nach allen Seiten um. Weit und breit war keine Menschenseele zu entdecken. Vor mir lag eine weite Rasenfläche. In einiger Entfernung zeichneten sich Getreidefelder ab. Lediglich ein paar Wege zogen sich durch die Landschaft. Zu meiner Rechten stand eine alte verfallene Scheune. Teilweise waren die Bretter schon so morsch und windschief, dass ich durch breite Spalte ins Innere hineinsehen konnte. Ich erkannte zusammengesacktes altes Heu und eine dunkelgrüne Folie, die wohl ein Motorrad abdeckte. Ich spürte, wie sich eine Gänsehaut auf meinen Armen bildete. Dies hier wäre der ideale Ort für ein Verbrechen. Niemand würde etwas davon mitbekommen. Missmutig schüttelte ich den Kopf. Wohin bewegten sich meine Gedanken schon wieder? Das hier war das wirkliche Leben, keine Krimiserie am Sonntagabend.

Gerade als ich dachte, dass ich mich getäuscht hatte und ich mich am falschen Ort befand, trat meine Verabredung hinter der Scheune hervor. Ein nervöses Kichern stieg in mir auf. Diese Szene war absolut surreal und dermaßen klischeebehaftet, dass sich der Funke Wahnsinn, der sich knapp unter meiner nüchternen Fassade befand, einen Weg nach außen zu bahnen drohte. Mein Gegenüber ließ den Blick unruhig umherschweifen. Als sicher war, dass ich allein gekommen war, bat er mich mit einer generösen Armbewegung, in die Scheune einzutreten. Ich bemerkte, dass eine feine Hysterie sich immer weiter in mir ausbreitete. Doch dann begab ich mich, dicht von ihm gefolgt, in den Schuppen.

Nun standen wir uns abwartend gegenüber. Niemand wollte den Anfang machen. Die Sekunden zogen sich. Die Stille wurde, je länger sie andauerte, immer unangenehmer.

Da schließlich ich etwas von ihm wissen wollte, holte ich – auch wenn es mich einiges an Überwindung kostete – tief Luft und begann: »Also. Hier stehen wir nun. Am besten kommen wir gleich auf den Punkt. Was mich am meisten interessiert: Kannst du dir vorstellen, warum er sich umgebracht hat?«

Einmal begonnen, sprudelten die Fragen nur so aus mir heraus. »Hast du ihn gut gekannt? Kam er aus der Gegend? Ich glaube, ich habe ihn nie zuvor gesehen. Und täuscht es mich, oder habt ihr alle die gleichen Tätowierungen? Wofür stehen die?«

Dann aber hielt ich fast erschrocken inne und sah ihn an. Ich war mir nicht sicher, ob er wütend war, oder ob ich den armen Kerl lediglich mit meiner Sintflut an Wissensdurst überfordert hatte. Eine Ader an seiner Stirn trat blau anschwellend hervor.

»Du bist ziemlich neugierig«, schnauzte er mich an. »Warum willst du das alles wissen? Es geht dich nichts an. Meinst du, nur, weil du ihn zufällig gefunden hast, wäre dein Leben nun mit dem seinen verbunden?« Abfällig schnaubte er. »Glaub mir, es hat absolut nichts zu bedeuten. Der Tod ist einfach Bestandteil des Lebens. Er kommt, und wir sollten ihn hinnehmen.«

Während er sprach, zuckte sein Kopf immer leicht nach oben, so dass es schien, als wollte er mit seinem Kinn nach mir stechen. Ich bemerkte, dass er extrem aufbrausend war. Ich konnte direkt spüren, wie er versuchte, sich unter Kontrolle zu halten. Ein absoluter Choleriker. Ich musste aufpassen, was ich zu ihm sagte. Nachdenklich sah ich ihn an.

Dann erwiderte ich langsam und eindringlich: »Das mag so sein, wenn man einen natürlichen Tod stirbt. Aber dein Freund, oder Bekannter, hat sich umgebracht. Er hing an meinem Lieblingsplatz. Ich kann das nicht einfach ignorieren oder akzeptieren. Ich brauche eine Erklärung. Und entschuldige, wenn ich das so frage. Aber was für ein Problem hast du eigentlich? Du hattest diesem Treffen doch zugestimmt. Wolltest du mir nur Angst einjagen, damit ich verschwinde? Sag schon! Warum lässt du mich hier mitten in der Öde antanzen, wenn du mir dann keine Informationen gibst?«

Sein Blick wanderte abschätzig an mir herab. Seine eiskalten Augen tasteten über meinen Körper, ich spürte sie wie eine Berührung. Unbehaglich schlang ich meine Arme um mich. Dann schien sich plötzlich ein Sinneswandel in ihm zu vollziehen. Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn und rang sichtlich mit sich.

Schließlich stieß er hervor: »Also gut. Du hast ja recht. Eigentlich möchte ich sogar erzählen, was ich weiß. Vielleicht kann ich dann auch selbst wieder besser schlafen. Das Ganze macht mich fertig. Selbst wenn dieses Gespräch nur meine Gedanken etwas ordnet, ist es schon ein Gewinn.«

Er begann wie eine eingesperrte Wildkatze hin und her zu tigern. War das wirklich dieselbe Person, die soeben noch kaltschnäuzig meine Fragen abgeblockt hatte? Immer wieder lief er seine Bahn ab. Währenddessen rückte ich mir einen abgesägten Baumstamm zurecht, der neben der Scheunentür stand, um mich darauf zu setzen. Ich hatte keine Ahnung, wie lange einem die Zeit wird, wenn man darauf wartet, dass der andere zu reden anfängt. Anscheinend legte sich mein Gesprächspartner einen passenden Einstieg zurecht. Ich wollte seine Überlegungen nicht unterbrechen.

Stattdessen ließ ich mich ein wenig dahintreiben, erlaubte meinen Gedanken bewusst, sich auf Reisen zu begeben. Abwesend betrachtete ich erneut die Plane und war mir plötzlich sicher, dass sich ein Motorrad darunter befand. Welches es wohl war? Vielleicht eine alte Triumph Tiger, wie ich sie einmal bei einem Händler stehen gesehen hatte. Doch die wäre wohl zu kostbar, um hier unbewacht herumzustehen. Schmunzelnd ging ich in meiner Erinnerung zurück und dachte an meine ersten eigenen Fahrversuche auf der Suzuki des Freundes meines Bruders. Wie verwegen ich mir vorkam, als ich auf der Geländemaschine über einen Acker gebrochen war. Leider fiel mir das Anhalten nicht ganz so leicht, weil ich mit den Füßen nicht auf den Boden reichte.

Ich war derart in meine Gedanken vertieft, dass ich erschrocken zusammenfuhr, als plötzlich die Stimme meines Gegenübers ertönte.

»Also. Der Tote hieß Helmut. Sein Nachname ist hier nicht wichtig. Wir kannten uns, seit der fünften Klasse. Er war immer der Vernünftige, einer, der alles durchdachte und plante in seinem Leben. Seine ganze Familie war so. Ich war das genaue Gegenteil. Ein Chaot. Alles, was in meinem Leben passierte, geschah aus reinem Zufall. Manchmal mit positivem, manchmal mit negativem Ergebnis. Bei ihm gab es so etwas nicht. Helmut erwog sämtliche Alternativen und wählte dann den Weg, der ihm am erfolgversprechendsten erschien. Und damit lag er so ziemlich immer richtig. Irgendwie hielt ich mich gerne in seiner Nähe auf. Es kam mir so vor, als hätte ich durch ihn einen Schutzschild, als würde er mein verrücktes Leben etwas in Schach halten.«

Ich war erstaunt. Mein Gesprächspartner schien plötzlich all seine Bedenken abgelegt zu haben. Er redete wie ein Wasserfall ohne Punkt und Komma. Das hätte ich nicht erwartet. So konnte man sich täuschen. Wie hatte er gesagt, hieß der Tote? Helmut? Wer bitte nennt heutzutage sein Kind noch Helmut? Kein Wunder, dass er problembehaftet war. Ärgerlich stellte ich fest, dass meine Gedanken bereits erneut abschweiften. Ich musste mich mehr konzentrieren. Außerdem fiel mir ein, dass ich den Namen bereits kannte. Er stand schließlich in der Todesanzeige. Das wandelnde Nervenbündel mir gegenüber hatte schon längst wieder zu sprechen begonnen. Es machte mich halb wahnsinnig, wie er da vor mir herumtanzte. Rechts, links – konnte er nicht einfach stehenbleiben und erzählen? Wie sollte ich mich da auf ihn fokussieren? Ich bemerkte, dass meine Wangen rot wurden. Besser gesagt glühten sie bereits. Ich musste mich konzentrieren. Wie ein Mantra rief ich mir diesen Satz in Erinnerung. Kurz schloss ich die Augen und versuchte, das Gerenne aus meinem Sinn auszusperren. Dann hob ich den Kopf und versuchte freundlich und aufmerksam auszusehen. Was hatte er zuletzt gesagt? Helmut war einige Jahre verschwunden und niemand wusste, wo er sich aufhielt. Damals war er ungefähr vierundzwanzig Jahre alt. Nun gut. Wahrscheinlich hatte er einfach die Schnauze voll und wollte sich die Welt etwas ansehen. Kein Wunder, wenn bis dahin alles geplant verlief. Irgendwann wollte doch jeder einmal ausbrechen.

Ich bemerkte, dass meine Gedanken schon wieder abdrifteten. Plötzlich fiel mir etwas ein: »Wie heißt du eigentlich? Im Stillen nenne ich dich immer nur der Tätowierte, mein Gesprächspartner, und so weiter. Aber du wirst hoffentlich auch einen richtigen Namen haben, oder?«

Der Kerl hielt für einen Moment in seinem Lauf inne und starrte mich an. »Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Hast du irgendetwas von dem mitbekommen, was ich dir erzählt habe? Anscheinend bist du ja doch nicht so versessen darauf, etwas über Helmut zu erfahren, wenn du, völlig aus der Luft gegriffen, nach meinem Namen fragst. Aber gut. Vielleicht möchtest du wissen, wie du mich nachts in deinen abartigen Träumen nennen kannst.« Ein fieses Lächeln umspielte seine Lippen. »Ich heiße Klaus.«

Ich nickte. »Entschuldige bitte, Klaus. Du hast Recht. Ich war etwas abgelenkt. Du meinst also, er war für einige Jahre verschwunden? Und ihr habt nie herausgefunden, wo er war?«

Der Angesprochene schüttelte mit tiefernster Miene den Kopf. »Nein. Aber er war total durch den Wind, als er hier wieder auftauchte. Er meinte, dass Stimmen zu ihm sprächen. Er wirkte gehetzt. Ständig zuckte sein Kopf in eine andere Richtung, verharrte dann unvermittelt, als würde er von dort etwas kommen hören. Es war echt unheimlich. Zuerst dachten wir, er hätte schlechte Drogen erwischt und wäre auf einem dauerhaften Horrortrip hängen geblieben. Aber er versicherte uns, dass dem nicht so sei. Und wenn ich ehrlich bin, hätte es auch nicht zu ihm gepasst. Schließlich war er der Vernünftige. Er hat noch nicht einmal an einem Joint gezogen, wenn wir einen wandern ließen. Und niemals hätte er sich absichtlich irgendwelche Pillen eingeschmissen oder sich gar eine Nadel gesetzt. Nein, so war er ganz bestimmt nicht.«

Klaus nickte in Gedanken vor sich hin.

Ich überlegte, was eine solche Veränderung ausgelöst haben konnte. Vielleicht war es möglich, irgendwie herauszubekommen, wo sich Helmut damals aufgehalten hatte. Das musste ich zu Hause überdenken, wenn ich Ruhe hatte. Jetzt wollte ich meine Gelegenheit nutzen und noch mehr von Klaus erfahren.

Ich rutschte ein wenig unwohl auf meinem Baumstamm hin und her, um eine bequemere Position zu finden. Dann fuhr ich fort: »Gut. Ihr habt euch also wieder getroffen und Helmut war ein anderer Mensch. Habt ihr euch danach öfter gesehen?«

Ich bemerkte, wie sich Klaus‘ Miene verschloss. Plötzlich wirkte es, als hätte sich eine unsichtbare Wand zwischen uns geschoben. Mir entging nicht, dass er die Lippen etwas fester schloss, seine Augen enger wurden. Seine Stimme klang emotionslos, als er sagte: »Das geht dich nichts an. Alles, was du wissen sollst, ist, dass es ihm nach seiner Rückkehr nicht gut zu gehen schien. Das muss reichen. Was auch immer damals passiert ist, wahrscheinlich war das der Auslöser für seinen Selbstmord.«

Dann drehte er sich um und verließ die Scheune mit eiligen Schritten, ohne sich auch nur von mir zu verabschieden.

Ich blickte ihm nachdenklich hinterher. Sein Verhalten war ungewöhnlich. Zuerst erklärte er sich bereit, mit mir zu sprechen. Dann musste ich ihm jede Information aus der Nase ziehen, und schließlich, als es den Anschein hatte, er würde sich alles von der Seele reden wollen, brach er das Gespräch plötzlich ab, als hätte er sowieso nie etwas erzählen wollen. Das Emblem auf dem Rücken seiner Jacke, welches ich auf dem Friedhof für das Abzeichen einer Motorradgruppe gehalten hatte, stach mir ins Auge, als er so davonlief. Ohne genauer bestimmen zu können weshalb, kam es mir wichtig vor, mir die Details zu merken. Etwas störte mich an dem Bild, ein Bestandteil schien nicht zum Rest zu passen. Zum einen war dort eine dieser typischen Teufelsfiguren abgebildet, mit geschwungenen Hörnern und Hufen an den Beinen. Sie zeigte auf ein umgedrehtes Kreuz, unter welchem eine Schale stand. Vom Kreuz tropfte eine Flüssigkeit in die Schale. Das sollte wohl Blut sein. Rechts oben waren Gebilde, die wie Planeten aussahen. Und um all das spann sich als Umrandung ein Pentagramm, das auf der Spitze stand. Diese Planeten irritierten mich. Alles andere deutete auf einen gewöhnlichen Satanskult hin. Nun ja. Zumindest stellte ich es mir so vor. Aber ich hatte noch nie gehört, dass Satan etwas mit anderen Planeten zu tun hatte.

Dann war er weg. Ich saß noch immer auf dem Baumstamm. Langsam schlief mir mein Hintern ein. Ein weiches Sofa wäre doch bequemer gewesen. Wenn ich ehrlich zu mir selbst war, hätte ich mir dieses Treffen sparen können. Was half es mir schon zu wissen, dass dieser Helmut etwas neben der Spur war, als er von seinem geheimnisvollen Trip zurückkam? Ich sollte die ganze Sache vergessen und mich wieder auf mein Leben konzentrieren.

Doch während des gesamten Weges zu meiner Wohnung schweiften meine Gedanken immer wieder zurück zu Helmut. Wo war er wohl gewesen? Und wieso änderte ein von Grund auf solider Mensch sein Wesen in einem solchen Ausmaß? Es musste etwas Gravierendes geschehen sein, was diesen Wandel verursachte.

Kaum war ich zu Hause angekommen, schaltete ich meinen Computer an. Der Kasten benötigte eine halbe Ewigkeit, bis er hochfuhr. Ungeduldig klickte ich immer wieder auf den Button für das Internet. Nichts passierte. Also begab ich mich schnell in die Küche, um mir eine Kleinigkeit aus dem Kühlschrank zu holen. Als ich wieder das Wohnzimmer betrat, tat sich endlich etwas auf dem Bildschirm. Das Startfenster des Internets poppte auf. Gleich vierzehn Mal.

Ratlos starrte ich auf die Suchmaske vor mir. Wo sollte ich beginnen? Die einzigen vagen Anhaltspunkte waren die Abzeichen auf Klaus‘ Jacke. Ich versuchte sämtliche Begriffe, die mir dazu einfielen. Alles Mögliche fand ich im Internet, das im Zusammenhang mit den einzelnen Symbolen stand. Hauptsächlich auf diversen obskuren Seiten. Aber nirgends tauchte etwas in Verbindung mit Planeten auf. Um meinem Verstand ein wenig Pause und Erholung zu gönnen, schlüpfte ich in meine Jacke, zog mir meine ausgetretenen Doc Martens an und trat hinaus in das helle Sonnenlicht. Tief sog ich den Sauerstoff in die Lungen. Wenn ich erst ein paar Kilometer gegangen war, würden meine Gehirnzellen schon wieder in Schwung kommen.

***

Ich schlug den Weg hinunter zum See ein. An der Stelle, an der ich Helmut entdeckt hatte, ging ich zügig vorüber, den Blick fest auf den Boden geheftet. Das Licht warf lustig tanzende Schatten auf den Weg. Ich versuchte, immer nur auf helle Flecke zu treten und nicht auf die Schatten. Ein Spiel aus Kindertagen. Aber das war gar nicht so einfach. Ein leichter Wind bewegte die Äste, und so sprangen die Flecken munter hin und her. Meine Schritte griffen weiter aus und ich genoss die Bewegung. Bald beachtete ich das Spiel des Lichts nicht mehr. Ich spürte die Kraft meiner Muskeln, die mich immer schneller werden ließ. Schweiß sammelte sich langsam in der kleinen Kuhle an meinem Rücken. In Vorfreude auf eine Dusche machte ich kehrt und ging den Weg zurück.

Mit einem Mal vernahm ich ein leises Wimmern, das der Wind mir zutrug. Ich folgte dem Klang und kam – wie hätte es auch anders sein sollen – an meiner Lieblingslichtung heraus. Auf der Wurzel saß eine Frau mit langen, rot gefärbten Haaren, die ihr strähnig ins Gesicht hingen. Der aschblonde Haaransatz war bereits sehr deutlich zu sehen. Sie sah ungepflegt aus. Ein leiser Anflug der Wut, die ich auch beim Fund der Leiche verspürt hatte, stieg wieder in mir hoch. Kehrte hier nie mehr Ruhe ein? Langsam ging ich um sie herum und baute mich vor ihr auf. Es war mir bewusst, dass mein Ton nicht gerade einfühlsam war, als ich sie anherrschte: »Was willst du hier? Bist du wegen dieses Helmuts gekommen? Er hängt nicht mehr da. Wenn du ihn besuchen möchtest, musst du auf den Friedhof!«

Im selben Moment, in dem sie die Augen hob, schämte ich mich.

Die Fremde starrte mich mit vom vielen Weinen geschwollenen Augen an, auf den Wangen hatte sie hektische rote Flecken. Als hübsch hätte ich sie nicht gerade bezeichnet. Aber auch wenn ich es ungern zugab – ihr Blick rührte mich. Meine eben noch vorhandene Ablehnung brach in sich zusammen. Ich seufzte und in einem Anflug von Mitleid sagte ich: »Komm mit. Wir gehen zu mir und trinken einen Kaffee, oder von mir aus auch Tee, wenn du den lieber magst. Ich wohne gleich den Weg dort hinauf. Vielleicht können wir uns gegenseitig etwas helfen. Du erzählst mir von ihm, und ich kann dir erzählen, wie ich ihn gefunden habe. Wäre das für dich in Ordnung? Ist doch besser, als hier allein unter dem Baum zu sitzen.«

Ich war mir nicht sicher, ob sie mich verstanden hatte. Doch die Frau erhob sich kraftlos, nickte leicht und folgte mir, ohne etwas zu erwidern.

Als wir an meiner Wohnung ankamen und ich die Tür aufsperrte, blieb die Rothaarige erst in einigem Abstand davor stehen. »Na komm schon. Oder willst du da draußen Wurzeln schlagen? Es tut mir leid, wenn ich vorhin etwas grob war. Na los!«

Der Umgang mit anderen Menschen, speziell mit Frauen, war immer kompliziert für mich. Ich fühlte mich stets unsicher und unterlegen, obwohl es in dieser Situation wirklich keinerlei Ursache dafür gab. Unschlüssig sah ich sie an. Auf ihrem Gesicht sah ich meine eigenen Empfindungen gespiegelt. Nach einer gefühlten Ewigkeit folgte sie mir endlich zögernd.

»Möchtest du Kaffee oder Tee?«, ich sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen abwartend an.

»Eine Tasse Tee, danke«, erwiderte sie mit einem leichten Akzent. Wo mochte sie wohl herkommen? Auf jeden Fall nicht aus England oder Amerika. Auch nicht aus dem Osten. Ich sah sie mir noch einmal genauer an.

»Woher kommst du? Du sprichst nicht unbedingt so, als wärst du bei uns im Nachbardorf aufgewachsen.« Es war ein schwacher Versuch meinerseits, die Atmosphäre etwas zu lockern. Das Selbstbewusstsein dieser Dame schien nicht das Beste zu sein. Schüchtern schaute sie mich von unten herauf an.

»Ich komme ursprünglich aus Schweden, wohne aber seit fast zwölf Jahren in Norwegen, in der Nähe von Oslo.«

Ich nickte. »Und woher kanntest du Helmut? Ich nehme doch an, du bist wegen ihm hier?« wollte ich wissen.

Verwirrt blickte sie mich an. »Helmut?«

Ich verdrehte die Augen. »Na, der Tote! Du wirst ja nicht zufällig gerade dort unten auf der Lichtung gesessen und geheult haben, oder?«

Sie schien wirklich etwas durcheinander zu sein. »Oh, ich wusste nicht, dass er Helmut hieß. Bei uns hatte er einen anderen Namen. Er wohnte für einige Zeit bei mir. Das ist aber schon länger her.«

Unruhig zupfte sie am Saum ihres Pullis herum. »Mir scheint, nicht nur sein Name lautete damals anders, sondern unser ganzes Leben fand in einer anderen Welt statt.« Dann fügte sie noch hinzu: »Wie gesagt, es ist lange her.«

Ich wunderte mich etwas. Wenn sie ihn schon länger nicht mehr gesehen hatte, nicht einmal seinen Namen kannte, warum ging ihr der Tod dieses Mannes dann so nahe? Und weshalb hatte er bei ihnen – wer auch immer darunter zu verstehen war – einen anderen Namen? Ein tiefes Seufzen bahnte sich seinen Weg durch meine Brust nach draußen. Es schien, als würden immer mehr Fragen aufgeworfen. Ich wollte aber Antworten. Ich musste herausfinden, wo diese Geschichte ihren Ursprung hatte.

Während ich den Tee aufgoss, fragte ich: »Du sagst, er hat bei dir gewohnt. Wie hast du ihn denn kennengelernt?«

Mit leerem Blick starrte sie vor sich auf den Boden. Dann begann sie mit sehr leiser Stimme, so, dass ich mich wirklich bemühen musste, sie zu verstehen, zu erzählen: »Hugin kam eines Tages zu mir und sagte, ich solle zum Hauptbahnhof gehen. Dort würde ich auf dem Vorplatz einen jungen Mann stehen sehen, der sich suchend umschaut. Sein Blick würde mich finden und an mir hängen bleiben. Ich wüsste es, wenn ich ihn gefunden hätte. Ich sollte ihn mitnehmen und bei mir wohnen lassen.« Sie hob den Kopf und fixierte mich. »Ich weiß, es hört sich unglaublich an. Aber genau so war es. Ich fuhr mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof. Schon als ich den kleinen Platz davor betrat, bemerkte ich ihn. Ich erkannte ihn, ohne jemals zuvor auch nur sein Gesicht gesehen zu haben. Trotz der für Herbst ungewöhnlich heißen Temperaturen war er in einen langen Mantel gekleidet. Er starrte mich an, als hätte er mich in Gedanken schon den ganzen Weg über begleitet. Und als ich ihn fragte, ob er die nächste Zeit bei mir wohnen möchte, hat er nur für den Bruchteil einer Sekunde gezögert. Es fiel mir schwer, mich mit ihm zu unterhalten. Mein Deutsch war damals noch nicht sehr gut. Und auf die Idee, Englisch mit ihm zu sprechen, bin ich erst viel später gekommen. Ich weiß auch nicht, wo ich mit meinen Gedanken war. Ich hatte den Drang, ihm alles auf Norwegisch zu erzählen. Anfangs schien er das Gesagte intuitiv zu verstehen. Aber bald schon verstand er tatsächlich das meiste. Er hat wirklich sehr schnell gelernt.«

Ich sah die Frau ernst an. »Du willst mir also sagen, dass du auf einen Wildfremden zugegangen bist und ihm einfach ein Bett bei dir zu Hause angeboten hast? Ohne etwas von ihm zu wissen? Sei mir nicht böse, aber das hört sich äußerst suspekt, eigentlich unwahrscheinlich an.«

Ich nippte an meinem Tee. Die Geschichte, die ich gerade gehört hatte, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Diese zierliche Frau sollte so naiv gehandelt haben? Vielleicht war sie total durchgeknallt, oder dieser Hugin hatte etwas gegen sie in der Hand. Es konnte natürlich auch sein, dass sie ihm total verfallen war und alles getan hätte, was er wollte.

»Und wer ist denn eigentlich Hugin? Tust du alles, was er sagt? Ich verstehe nicht, wie eine Person einen solchen Einfluss auf dich nehmen kann. Ist wohl ein wichtiger Mann in deinem Leben.«

Sie verdrehte die Augen, was mir bei ihrer sonstigen Zurückhaltung schon fast verwegen vorkam. »Ach, Hugin war damals der Gitarrist einer Band, auf die ich stand. Die Mercurii. Sie spielten Black Metal. Um ehrlich zu sein, war Hugin nicht sehr gut. Sein Repertoire bestand aus recht einfachen Riffs, also ein paar simplen Akkorden, die er immer wiederholte. Wenn man ihn darauf ansprach, lachte er nur und sagte, dass es nicht auf seine Gitarre ankäme, sondern auf das Schlagzeug mit den Blastbeats, um den Rhythmus anzutreiben. Du kennst doch diese Schlagtechnik, bei der es sich anhört, als würde ein Maschinengewehr abgefeuert?« Sie lachte bitter auf. »Damals hörten wir diese Musik, um aufzufallen. Wir wollten etwas Besonderes sein und uns von dem biederen christlichen Leben abgrenzen, das in Norwegen so zelebriert wurde. Warst du schon einmal dort? In jedem Kaff stehen mindestens vier Kirchen! Was schadete es da schon, wenn die ein oder andere brannte?«

Für einen Moment vergaß ich prompt zu atmen. Sie dagegen fuhr fort: »Ja, du hörst recht. Das war unsere Wochenendbeschäftigung. Wir zogen durch die Dörfer und spionierten die Kirchen aus. Vor allem die wunderbaren norwegischen Stabkirchen.«

Ihre Stimme triefte vor Ironie. »Wenn wir eine gefunden hatten, die nicht beobachtet wurde, haben wir sie angezündet.«

Entsetzt riss ich die Augen auf und meine Stimme schnappte fast über, als ich nachfragte: »Ihr habt Kirchen angezündet?«

Ich ließ meine Augen über die zierliche Figur gleiten. Beim besten Willen konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie rebellierte, und das auch noch mit solch drastischen Maßnahmen.

Sie lachte nur abfällig. »Keine Sorge, wir haben immer darauf geachtet, dass keine Menschen oder Tiere verletzt wurden oder sonst wie zu Schaden kamen. Es war ein Spiel. Heute tut es mir um einige dieser Bauwerke leid. Aber nicht um das, für was sie standen.«

Schön langsam überlegte ich mir, ob ich nicht einen Fehler begangen hatte, als ich sie ins Haus bat. Und da wunderte ich mich darüber, dass sie einen Fremden bei sich schlafen ließ. Ich war wohl kaum besser. Auch ich hatte sie naiv und impulsiv einfach mit nach Hause genommen. Wenn ich ehrlich sein sollte: Mir war wirklich mulmig zumute. Diese Frau hatte eindeutig Grenzen überschritten, die ich nicht einmal aus der Ferne anvisieren würde. Dabei blieb sie während ihrer Erzählung so distanziert, dass es mir kalt den Rücken hinunterlief. Etwas in ihrem Kopf konnte nicht richtig funktionieren. Behutsam stellte ich meine Tasse ab und ging langsam rückwärts in Richtung meiner Küchenschublade. Vielleicht war das übertrieben, eventuell sogar leicht paranoid, aber die großen Messer in meiner Nähe zu wissen, gab mir ein gewisses Gefühl an Wehrhaftigkeit.

Um den Eindruck zu vermitteln, alles wäre in bester Ordnung, lächelte ich dämlich, während ich die nächste Frage stellte: »Du warst überrascht, dass der Tote Helmut hieß und meintest, er hätte bei euch einen anderen Namen getragen. Wie lautete der?«

Ohne zu zögern, kam sofort zurück: »Natürlich Odin.«

Odin? Der Gott? In meinem Kopf entstand ein heilloses Durcheinander. Das musste sie mir wohl angesehen haben.

Sie verzog amüsiert ihren Mund. »Herrje! Ich sehe deinem Gesichtsausdruck an, dass dir der Name Odin nicht viel sagt. Habt ihr in der Schule nie etwas über die nordischen Gottheiten gelernt?«

Hatte ich vorhin tatsächlich angenommen, sie wäre schüchtern und zurückhaltend? In Bezug auf mein Allgemeinwissen fühlte ich mich etwas ertappt. Eigentlich war ich mir sicher, dass ich über Odin bereits genug gehört hatte. Schließlich hatte Richard Wagner ihn in »Der Ring des Nibelungen« ausführlich bearbeitet. Aber um ehrlich zu sein, hatte das Stück mich nie sonderlich interessiert. Ich fand diese Art der klassischen Musik schrecklich, und damit war mir die ganze Lust an der Geschichte vergrault. Anscheinend nahmen es die Skandinavier ernster mit ihrer Mythologie. Ich seufzte: »Ähm, um ehrlich zu sein, habe ich nicht so gut aufgepasst, wenn es um diese Themen ging. Also gut. Willst du mir erzählen, wer Odin genau war, und warum Helmut natürlich Odin hieß?«

Jetzt wäre der richtige Moment für ein Glas Wein gewesen. Je länger ich daran dachte, umso verlockender wurde die Vorstellung. So ging ich zwei Schritte zum Kühlschrank, holte die angebrochene Weinflasche von gestern Abend heraus und schenkte mir ein Glas ein. In einem Zug trank ich es fast leer. Tief durchatmend setzte ich ab und wollte mir gerade nachschenken, da fiel mir mein Gast wieder ein. Sollte ich ihr auch Wein anbieten? Mit einem fragenden Blick hielt ich ihr die Flasche entgegen. Sie lächelte leicht und nahm mein Angebot gerne an. Plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: »Sag mal, Hugin, Odin, habt ihr alle Namen aus der Mythologie? Wie heißt du denn?«

Nun grinste sie fast. »Tatsächlich nannten wir uns alle nach den Gottheiten. Mein Name lautet Frigg.«

Meine Aufregung legte sich zusehends. Wir standen uns gegenüber und nippten beide an unseren Gläsern. Unwillkürlich fühlte ich mich an einen Wildwest-Film erinnert, wenn die Ureinwohner ihre Friedenspfeife anzündeten. Ich lud die junge Frau ein, auf der Couch Platz zu nehmen. Ich selbst mümmelte mich in meine Lieblingsecke, die Beine untergezogen. Meine Kuscheldecke wickelte ich fest um mich. Auch meine Besucherin suchte sich eine gemütliche Position, dann begann sie zu erklären:

»Odin ist ein sehr wichtiger Gott für uns. Er ist der Kriegs- und Totengott und außerdem ein Göttervater. Sein Leben lang war er auf der Suche nach Weisheit und wanderte dabei durch die Welt. Er beherrschte Magie. So konnte er sich zum Beispiel in jede beliebige Kreatur verwandeln. Allerdings hatte er auch weniger angenehme Seiten. Er wurde sehr schnell wütend. Wie ein Berserker stürmte er dann über die Kampfschauplätze. Was ihn für mich aber so besonders macht, ist seine dämonisch-schamanische Art. Durch Rituale und einfache mentale Fähigkeiten war er in der Lage, mit anderen Welten in Verbindung zu treten. Zum Beispiel mit der Menschenwelt, der Welt der Dämonen und Engel, mit der Welt der Riesen, und gewiss noch mit anderen.« Ihr Blick wanderte hinunter zu dem Weinglas, das sie langsam zwischen ihren Händen hin und her drehte. Dann sah sie mich wehmütig an. »Die Menschen waren ihm sehr wichtig. So starb er für ihr Wohlergehen einen symbolischen Tod. Er hing im Weltenbaum Yggdrasil, von seinem eigenen Speer verwundet. Erinnert dich das an etwas?«

Abwartend saß sie da. Wieder machte sich ein mulmiges Gefühl in mir breit. Meinte sie, meine Esche an der Lichtung entsprach dem Weltenbaum? War es eine logische Schlussfolgerung, dass Helmut auf diese Art und Weise sterben musste, weil er früher den Namen Odin trug? Führte er seinen Tod selbst herbei, oder wollte jemand die Mythologie nachstellen? Das müsste dann eine Person gewesen sein, die sowohl von Helmuts früherem Leben Bescheid wusste als auch mit der Sage vertraut war.

Doch dann fiel mir ein Detail auf. Vielleicht war es nicht entscheidend, aber zumindest war es eine Abweichung im Hergang.

»Soviel ich weiß, war Helmut durch keinen Speer verwundet.«

Ruhig schaute sie mir in die Augen und schüttelte langsam den Kopf.

»Es mag sein, dass nicht der komplette Hergang seines Todes eins zu eins mit der Überlieferung aus der Edda übereinstimmt. Aber sein Leben damals bei uns entsprach dem Odins. Er war etwas Besonderes.«

Stille legte sich über uns. Mein Gott! Ein mythischer Tod. Trotzdem war für mich die Frage nach dem Warum und Wieso noch nicht geklärt. Ich wollte mehr wissen.

Ich schenkte mir nochmal etwas Wein nach und fragte dann hoch konzentriert: »Gut. Er hat also bei dir gewohnt. Wie lange war er bei dir? Und was hat er in dieser Zeit unternommen? Ich meine, du sagst, sein Leben bei euch entsprach dem Odins. Was soll ich mir darunter vorstellen? Ich glaube kaum, dass er über Schlachtfelder zog oder mit Riesen sprach. Und irgendwoher musste er ja auch Geld beschaffen, oder etwa nicht?«

Es war eindeutig zu sehen, dass der Schwedin dieser letzte Aspekt etwas gegen den Strich ging. Sie räusperte sich. »Ja, also, die erste Zeit hat er von seinem Ersparten gelebt. Das sagt man doch so, oder? Allerdings hat er sich auch nicht geschämt, sich freizügig an meinem Kühlschrank zu bedienen. Es war aber nicht so, dass er ständig nur bei mir war. Die meiste Zeit zog er mit Hugin um die Häuser. Ich sah ihn oft nur kurz am Morgen oder bei einem Auftritt der Band. Da schleppte er die Boxen und verkabelte alles. Ich glaube jedoch nicht, dass er dafür Geld bekommen hat. Vielleicht etwas zu Trinken und zu Essen. Kann sein, dass sie ihm auch ein wenig Taschengeld ausbezahlt haben. Ich weiß es nicht sicher. Nach acht Monaten hat er dann endlich einen Job in einer Imbissstube angenommen.«

Wieder ließ sie den Wein im Glas rundum kreiseln. Dann fuhr sie in sich gekehrt fort: »Es machte auf mich den Eindruck, als würde er sich immer mehr von seinem Umfeld zurückziehen. Die ersten Wochen erzählte er mir noch, was für ein unglaublich beeindruckendes Land Norwegen sei. Davon war nach einigen Monaten nichts mehr zu hören. Er sprach mit niemandem mehr. Dafür führte er immer häufiger Selbstgespräche. Er nahm an Gewicht ab, machte einen etwas depressiven Eindruck. Ich versuchte anfangs, ihn in mein Leben miteinzubeziehen, ihn mit zu Freunden oder Veranstaltungen zu nehmen, aber mit der Zeit wurde es mir zu anstrengend.«