7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

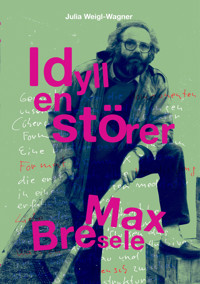

Der Oberpfälzer Max Bresele (1944 – 1998) war Künstler, sein Leben ein Kunstwerk. Seit 1999 vergibt die Internationale Kurzfilmwoche in Regensburg den Max-Bresele-Preis. Bresele, der gelernte Offset-Drucker, war dadaistisch radikal. Wie kein anderer in der Oberpfalz repräsentiert er die Kunstströmungen der 70er und 80er Jahre. Er war Mitgestalter der Ästhetik des Widerstandes am Bauzaun der in Wackersdorf bei Schwandorf geplanten Wiederaufbereitungsanlage atomarer Kernbrennstäbe aus Atomreaktoren (WAA).

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 123

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über die Adresse http://dnb.ddb.de abrufbar. Der vorliegende Text darf nicht gescannt, kopiert, übersetzt, vervielfältigt, verbreitet oder in anderer Weise ohne Zustimmung der Autorin verwendet werden, auch nicht auszugsweise: weder in gedruckter noch elektronischer Form. Jeder Verstoß verletzt das Urheberrecht und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Julia Weigl-Wagner

Impressum

Printed in Germany

2025

Herausgeber: Kunstverein Weiden e.V.,

Ledererstr. 6, 92637 Weiden, kunstvereinweiden.de

ISBN: 978-3-384-53366-1

Grafik und Titelgestaltung: Florian Toperngpong, toperngpong.de

Fotonachweise und Bildrechte: wenn nicht anders gekennzeichnet,

Kunstverein Weiden, kunstvereinweiden.de, Nachlass Max Bresele

Vorsatzpapier aus „Karren der Depression“, Max Bresele, Künstlerbuch, 1993

Herstellung: buch.one, Pliezhausen

Über die Autorin

In ihren Biografien verbindet Julia Weigl-Wagner ihr großes Interesse an Menschen mit ihrem Wissen als Kulturwissenschaftlerin und ihrer Freude am Schreiben.

Sie arbeitet als selbständige Autorin, Biografin, Redenschreiberin und Texterin. Mehr Informationen unter www.jw2text.com

Inhalt

Cover

Halbe Titelseite

Titelblatt

Urheberrechte

Leben und Kunst

Wer mir von Max erzählt

Kriegskind

Farben und Wörter

Max sucht eine Partisanin

Vom Holzhof und anderen Höfen

Hinter der Kamera gegen die Atomfabrik

Sperrmüllbegehren

Idyllen stören

Die Wirklichkeit wirken lassen

Wenn ich nach Portugal wandere …

Auftragskunst oder: Der andere Blick

Nachbar und Kollege überm Berg

Bremsen statt beschleunigen

Von der Unfähigkeit, schuld zu sein

Mit dem Mofa zur Documenta 10

Zitronenbaum am Sterbebett

So ist Max

Vita

Ausstellungen

Quellenangaben

Idyllenstörer

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

Leben und Kunst

Quellenangaben

Idyllenstörer

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Leben und Kunst

Als Lebenskunstwerk – LKW – beschrieb im Jahr, in dem Max Bresele starb, Paolo Bianchi1 das Verhältnis zwischen Leben und Kunst. Dabei ginge es weder ausschließlich um Kunst oder Leben, sondern um das Dazwischen. „Die Lebenskunst ist eine Schnittstelle“, schreibt Bianchi. „Die kritische Interpretation der Gesellschaft wird auch auf sich selbst angewandt. Es kommt eine Selbstsubversion ins Spiel, ein dauerndes Reflektieren der eigenen Position, ein permanentes Experimentieren. Lebenskunst bedingt einen Freiraum für Suchprozesse.“2 – Das permanente Experimentieren, das dauernde Reflektieren, die Suche nach einer adäquaten Lebensweise ist das, was Max Bresele vorgelebt hat. Uns interessiert, wie Max Bresele an dieser Schnittstelle zwischen Leben und Kunst seinen Weg ging.

Max Bresele und Wolfgang Herzer in Uckersdorf, um 1995

Breseles gesamtes Wirken lässt sich mit dem Begriff des Lebenskunstwerks beschreiben. Er mixte und sampelte nach dem Prinzip der dadaistischen Collage-Technik Psychedelic Art der Sixties, klassischen Expressionismus, zeitlosen Realismus und dies in den unterschiedlichsten Medien: Bild, Buch, Film, Hörstück, Skulptur, Objekt. Womit er sich immer wieder beschäftigte, war Landschaft, die iberische und ganz besonders die oberpfälzische.

Als Kunstverein Weiden sind wir dem Vorschlag von Julia Weigl-Wagner, das Leben dieses außergewöhnlichen Oberpfälzer Künstlers nachzuzeichnen, gerne gefolgt. Ich freue mich sehr, Ihnen im Auftrag des Kunstvereins Weiden als Herausgeber, das Leben Max Breseles vorstellen zu können. Der Kunstverein Weiden ist im Besitz des künstlerischen Nachlasses von Max Bresele. Wir sind froh, sein Werk 1999 vor einem unwürdigen Ende im Müllkraftwerk Schwandorf gerettet zu haben. Glücklicherweise stellten damals die Geschwister Gabriele und Robert Hammer den Speicher ihres Elternhauses in Etzenricht zur Verfügung. Dort lagert noch heute Breseles umfangreiches Werk aus mehr als 1.000 Artefakten. Die Inventarisierung dieses Œuvres ist bisher nicht vollständig abgeschlossen.

Zeit seines Lebens war Max auf der Suche nach seinem Weg. Diese Suche radikalisierte ihn. Man kann diese Radikalität durch verschiedene Brillen betrachten. Durch die eine Brille sieht man eher den sozial aus-dem-Rudergeratenen Menschen, der sich mit Kunsthandwerk über Wasser hält. Eine andere Brille offenbart einen Kunst-Utopisten, der aus seiner Vision ernst macht.

Max Bresele, das LKW, das Aussteiger-Lebens-Kunst-Werk aus Uckersdorf, repräsentiert wie kein anderer in der Oberpfalz die Kunst-Strömungen der 70er und 80er Jahre, die Harald Szeemann unter dem Begriff „Individuelle Mythologie“ kenntlich machte. Max war dadaistisch radikal, er lebte gut 15 Jahre in Uckersorf in einem aufgelassenen Stall, in und zum Teil am Rande einer Öko-Land-Kommune. Bis zu seinem Tod 1998 war dieses Gebäude, eingebettet in eine Garten-Wildnis, nicht nur Produktionsstätte unendlich vieler ästhetischer Gegenstände: Gemälde, Bücher, Möbel, Objektkästen, Dada-Fahrzeuge (Karren der Depression), Filme, Musikstücke, Assemblagen, absurden landwirtschaftlichen Werkzeugen. Dieser Stall war auch Behausung eines Lebens aus dem Geist der Kunst.

Mit dieser Biografie rücken wir unserem Ziel, das beachtliche Werk dieses wichtigen Oberpfälzer Künstlers in einem angemesseneren Rahmen zu würdigen und zu erhalten, ein Stück näher. Das in den Räumen des Weidener Kunstvereins bisher provisorisch eingerichtete Museum Max Bresele, sowie die Sammlung Bresele im Kunstpartner Schaulager in Adlmannstein werden mit der vorliegenden Zusammenfassung vom Leben Max Breseles reicher. Das Werk des Künstlers wird nahbarer und verständlicher.

Ich danke allen, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben, den Geldgeber*innen vom Bezirk Oberpfalz und von E.on und ganz besonders Julia Weigl-Wagner, die viele Interviews geführt hat, um das Lebenspuzzle Max Breseles zusammenzusetzen.

Viel Erkenntnis und Neugier bei der Lektüre!

Wolfgang Herzer

Februar 2025

Wer mir von Max erzählt

Vor Ihnen liegt die Biografie Max Breseles, zusammengesetzt aus Fundstücken, Erinnerungen und Interviews mit Menschen, die mit ihm befreundet, benachbart oder bekannt waren. Ich selbst bin Max Bresele als Schülerin mehrere Male begegnet. Das erste Mal im Taxöldener Forst, dem in den 80er Jahren designierten Standort einer verhinderten Atomfabrik. Dort zeigte Bresele mitten im Wald einen seiner denkwürdigen Filme.

Beim Erstellen dieser Biografie bediente ich mich einer ähnlichen Arbeitsweise, wie Max sie in seinen Objektkästen, seinen Teppichen oder Möbeln aus Kistenholz angewandt hat. Ich fügte zusammen, was ich fand. Manches passte zusammen, anderes nicht. In diesem Fall suchte ich solange, bis ich ein passendes Stück fand.

Ich sprach mit Menschen, die sich daran erinnern, was sie mit Max und wie sie ihn erlebt hatten. Manche schätzen seine Kunst, ohne dem Menschen Max Bresele je nahegekommen zu sein. Wer Max Bresele kennenlernte, fand einen faszinierenden, überraschenden und eigenwilligen Charakter. Manche blieben ihm sein ganzes, 54 Jahre währendes Leben verbunden. Sie wussten, sie durften nicht allzu heftig an seiner harten Schale kratzen, weil das ganze System Max sonst zu kollabieren drohte.

Für diese Biografie führte ich Interviews mit den Uckersdorfer Nachbarn Karin und Hardl, mit Jürgen Huber, der 1999 die Idee zum Max-Bresele-Gedächtnis-Preis der Internationalen Kurzfilmwoche Regensburg hatte, dem Nabburger Freund Herbert, mit Heiko Herrmann, dem Künstlerkollegen überm Berg, mit der Kunsthistorikerin Gabriele Hammer, mit dem Gründer und Vorsitzenden des Kunstvereins Weiden, Wolfgang Herzer, sowie den Vorstandsmitgliedern Carolin Schiml, Robert Hammer und dem Ausstellungstechniker Claus Bergler. Eine weitere Gesprächspartnerin war Waltraud Bauriedl, die gemeinsam mit ihrem Mann in Weiden das Café Blaugold betrieb. Max Breseles langjährige On- und Off-Gefährtin Eva traf ich für zwei Gespräche und eine Reihe von E-Mails. Mit ihr besuchte ich den Selbstversorger Thomas Popp. Peider Defilla eröffnete mir Maxens Münchner Kosmos. Kontakte zu Archiven, vor allem zu den Stadtarchiven in Leverkusen und Schwandorf ermöglichten es mir, ein Bild der Herkunftsfamilie Max Breseles zu skizzieren. Schließlich arbeitete ich die schriftlichen Erinnerungen in diese Biografie ein, um die Wolfgang Herzer 2017 Weggefährten gebeten hatte. Unter ihnen befinden sich Texte von Ulrike Kellner-Goodwin, dem bereits verstorbenen Künstler Fritz Thiem, Waltraud und Richard Luber aus Kallmünz, Sepp Kellner, Ortwin Reinke, Monika Bugl und einigen anderen. Bärbel Hoffmann aus Frankfurt am Main erinnerte sich daran, im Off-Bereich der Documenta 10 ein Bild von Bresele gekauft zu haben. Mit ihr telefonierte ich. Hans Tüchler schrieb ein Portugal-Reisetagebuch und widmete Max ein paar Seiten in seinen Heften.

Allen, die ihre Erinnerungen aufgeschrieben, mit mir gesprochen oder mir geschrieben haben, danke ich von Herzen. Ohne sie hätte ich nicht so viele Farben in diese Biografie mischen können.

Mein großer Dank gilt auch dem Kunstverein Weiden, der diese Biografie ermöglicht und in Auftrag gegeben hat, damit sie das Max-Bresele-Museum, das dort dauerhaft eingerichtet wird, ergänze.

Die Internationale Kurzfilmwoche Regensburg vergibt jedes Jahr den Max-Bresele-Gedächtnispreis für eine politisch besonders relevanten Film. Festivalleiterin Amrei Keul verschaffte mir Zugang zu Dokumenten und einem von Maxens Anti-Kriegs-Filmen.

Max Bresele in Uckersdorf, um 1995

Die kritische Erstleserin dieser Biografie war Wilma Rapf-Karikari, weil jeder Text erst gut wird, wenn er die richtige Lektorin hat. Wilma Rapf-Karikari gehört noch in anderer Hinsicht zu den Geburtshelferinnen dieser Biografie. Gemeinsam mit Ingo Kübler vertritt sie im Kunstpartner Schaulager Vor- und Nachlässe von Künstlerinnen und Künstlern. Einer davon ist der Max Breseles.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Julia Weigl-Wagner,

Februar 2025

Kriegskind

Max Bresele wird am 10. Dezember 1944 in Fronberg bei Schwandorf geboren. Zufall, denn bereits 1939 hatte die Familie, Vater, Mutter und zwei Kinder, die Oberpfalz verlassen und sich in Leverkusen häuslich eingerichtet. Max Breseles Mutter ist die Tochter des Anwesenbesitzers Franz Schießl und seiner Frau Margarete. Sie wird am 25. März 1907 um 23 Uhr in ihrem Elternhaus in Fronberg 60 geboren. Hausgeburt. Damals ist Fronberg noch eine eigenständige Gemeinde in der Nachbarschaft der Industrie- und Eisenbahnerstadt Schwandorf. Die Tochter der Eheleute Schießl bekommt den Namen Marie-Ann. Spätestens bei ihrer Heirat 1934, ein Jahr nach Hitlers Machtergreifung, ist die französische Lesart perdu. In der Heiratsurkunde der Gemeinde Fronberg, ausgestellt am 29. Juni 1934, steht „Maria“. Max Breseles Vater, Max sen., stammt aus Augsburg. Er ist fünf Jahre älter als Maria und wird am 15. Juli 1902 in der Fuggerstadt als Sohn eines Staatsbahnbauführers geboren. Max sen. wird Ingenieur – Elektroingenieur. Das Paar heiratet und bekommt drei Söhne.

Der erste Sohn Kurt kommt schon bald nach der Hochzeit zur Welt, der zweite, Arthur, 1939.3 Viele Eltern folgten in dieser Zeit der Empfehlung der Nationalsozialisten und wählten nordischen Namen. – Freunden gegenüber wird Max zeit seines Lebens nur einen Bruder erwähnen, ohne seinen Namen je zu nennen.

Im Juli 1939 verlassen die Eltern Fronberg. Mit einem Kindergartenkind und einem Säugling ziehen sie nach Leverkusen in die so genannte Waldsiedlung. Auf dem Gelände der ehemaligen „Sprengstoff AG Carbonit“ errichtet die Berliner „Allgemeine Häuserbau AG“ in den Jahren seit 1934 ein naturnahes Wohngebiet abseits der Leverkusener Industrieanlagen. Die Häuser mit für 30er-Jahre-Siedlungen typischen Spitzdächern und einfachen Fassaden für leitende Angestellte und Beamte mit drei bis fünf Zimmern auf 70 bis 80 Quadratmetern versprechen in Werbebroschüren außerdem „ein modernes Badezimmer mit Badewanne, eine vollständig eingerichtete Waschküche mit Kohlebefeuerung – und Grundstücke von bis zu 1.200 Quadratmetern“4.

Kriegsbedingt gestaltet sich der Anfang in der Waldsiedlung für die Familie Bresele schwierig. Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, im Oktober 1939, schicken Max sen. und Maria ihre Söhne Kurt und Arthur zurück nach Fronberg in die Obhut der Großeltern, Marias Eltern. Erst im März 1940 holen sie die Kinder wieder zurück.

Kurt erkundet die Gegend. Wie Gleichaltrige aus der Siedlung entdeckt er die Brachen in unmittelbarer Nähe der Wohnhäuser. Sie sind wie gemacht für Abenteuerspiele. Hier ahmen die Kinder nach, was ihnen die Großen im Inferno des entfesselten Weltkriegs vormachen. Lutz Diese, wie Kurt Jahrgang 1934 und Zeitzeuge aus Leverkusen, erinnert sich an die Kämpfe zwischen den Buben aus dem Osten der Siedlung und denen aus dem Westen: „Die großen Spielflächen dort waren unser Schlachtfeld. Wir waren uns spinnefeind.“5

Der Krieg rückt näher. In der Industriestadt Leverkusen beherrscht die Angst vor Bombeneinschlägen den Alltag. Die Chemie-Betriebe stehen im Fokus der Alliierten. Im August und November 1943 überziehen Bombenteppiche die Stadt. Nach Joseph Goebbels Ausruf des totalen Krieges folgt am 10. September 1944 ein Angriff mit 93 Bombeneinschlägen. Sechs Wochen später hagelt es am 23. Oktober 1.017 Spreng- und 12.000 Brandbomben. Auch die Waldsiedlung wird bombardiert, weil man dort das Quartier deutscher Fallschirmspringer vermutet. Die meisten Bomben landen im Wald, wo noch heute tiefe Erdtrichter an die Bombardierung der Waldsiedlung er-innern.6 Inzwischen leben hier über 3.000 Menschen, die nach dem Angriff evakuiert werden. Die meisten ziehen zu Verwandten auf das Land.7 Auch die mit ihrem dritten Kind hochschwangere Maria Bresele verlässt ihr Haus in der Leverkusener Waldsiedlung. Ihr Mann bleibt. Er arbeitet in einem der als kriegswichtig eingestuften Leverkusener Betriebe. Wieder ist Fronberg Zufluchtsort. Für unbestimmte Zeit zieht Maria zu ihren Eltern, während in Leverkusen weitere und noch heftigere Fliegerangriffe drohen.

Zwischen Angst, Unsicherheit und froher Erwartung bringt sie am 10. Dezember 1944 in Fronberg 60, ihr drittes Kind zur Welt. Wieder ein Junge. Er soll den Namen des Vaters tragen, keinen germanischen Namen. Max soll er heißen.

Während dieser ersten Tage des neuen Erdenbürgers im Haus seiner Großeltern an der heutigen Bundesstraße 15 pflegen einen guten Kilometer entfernt im Schloss Fronberg Frauen Soldaten für absurde neuerliche Einsätze an der Front. Die Schlossherren Hubert und Marianne von Breidbach-Bürresheim hingegen hoffen auf die Kapitulation. Ihr Sohn Randolph ist Angehöriger des Widerstandskreises um den Juristen Josef Müller. Wegen Verrats wird er zu einer Gefängnisstrafe in Berlin Moabit verurteilt und noch im Februar 1945 in das KZ Sachsenhausen verlegt. Nach der Befreiung des Lagers im April 1945 stirbt er dort geschwächt durch Tuberkulose am 13. Juni 1945.8