Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: 180° éditions

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

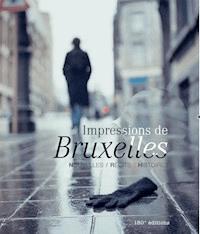

Treize écrivains et trois photographes réveillent en nous le sentiment que Bruxelles sommeille dans les plis de nos cœurs.Une ville singulière et énigmatique que l’on aime ou que l’on rejette car elle est insaisissable, mais bien présente en nous.Un ensemble de textes tendres, ironiques, intimistes, pour entrer en empathie avec une ville unique !EXTRAITJ’aime Bruxelles et son grand corps mystérieux traversé par un cours d’eau qu’on ne voit jamais. Oui, je parle de ma ville comme d’un corps mystérieux et je suis imprégné d’elle comme on peut l’être d’une femme. Pourtant, la ville et les Bruxellois entretiennent, comme dans un vieux couple, une relation d’amour-haine telle qu’on peut la ressentir en pensant à ce que Bruxelles fut et à ce qu’elle est aujourd’hui au coeur de l’Europe. Bien souvent, je me suis demandé ce que l’étranger – celui qui vient d’ailleurs – pense de cette cité peuplée d’hommes et de femmes qui s’expriment en français, en flamand, en wallon et parfois encore en bruxellois. Pour la redécouvrir, Jean-Paul Raemdonck écrivait dans Bruxelles sentimental : « C’est le promeneur égaré qui perçoit le mieux le vrai miroir de la ville ».CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE- "Impressions de Bruxelles se lit partout! En vacances, sur le transat entre deux baignades... En route vers le travail, dans le métro entre deux arrêts... Les treize impressions, tantôt nouvelles, tantôt récits, tantôt histoires, se dégustent sans modération... Les trois respirations photographiques sont autant de pause qui viennent aiguiser votre appétit de lecture!" - Brussels Life, Frédéric Solvel- "N’était-ce goût de trop peu, Impressions de Bruxelles comblerait les plus rétifs au magique pentagone grande extension. (...) Matinés tantôt de tendresses flagrantes, tantôt d’affecteuses réminiscences (Tâtez un peu de ce Patrick Delperdange entraînant son lectorat au Falstaff ou au cinéma Variété, deux temples d’un Bruxelles bruxellant !), les récits virevoltent, vous acheminent là vers un corps à corps singulier mais capital, ici dans les entrailles d’une ville électrique. - La Dernière Heure, Guy Bernard AUTEURS PRESENTS DANS LE LIVRE• Frank Andriat • Jean-Baptiste Baronian • Alain Bertrand• Patrick Delperdange• Nathalie Gassel• Jean Jauniaux• Michel Joiret• Marc Meganck• Jean-Pierre Orban• Jean-Pierre Pisetta• Jean-Paul Raemdonck• Marianne Sluszny • Évelyne Wilwerth• Alain Geronnez • François Goffin• Philippe HerbertUn projet dirigé par Bernard Gilson

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 163

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

« Il faut oser aimer Bruxelles, le dire ou le contredire. »

J’aime Bruxelles et son grand corps mystérieux traversé par un cours d’eau qu’on ne voit jamais. Oui, je parle de ma ville comme d’un corps mystérieux et je suis imprégné d’elle comme on peut l’être d’une femme. Pourtant, la ville et les Bruxellois entretiennent, comme dans un vieux couple, une relation d’amour-haine telle qu’on peut la ressentir en pensant à ce que Bruxelles fut et à ce qu’elle est aujourd’hui au cœur de l’Europe. Bien souvent, je me suis demandé ce que l’étranger – celui qui vient d’ailleurs – pense de cette cité peuplée d’hommes et de femmes qui s’expriment en français, en flamand, en wallon et parfois encore en bruxellois. Pour la redécouvrir, Jean-Paul Raemdonck écrivait dans Bruxelles sentimental : « C’est le promeneur égaré qui perçoit le mieux le vrai miroir de la ville ».

Ainsi, j’ai donné la parole à treize auteurs accompagnés de trois photographes qui connaissent et qui habitent Bruxelles afin que ceux-ci expriment – par une nouvelle, un récit, une histoire, des photographies – un sentiment, une impression qui rapprocheraient le lecteur au plus près de la contemporanéité de l’ancienne cité brabançonne. Loin des clichés, cet ensemble de textes et de photographies n’est pas une anthologie formelle, mais une simple déambulation à travers les diverses perceptions que des artistes peuvent se faire de leur lieu de vie. Bruxelles comme source d’inspiration à travers une multitude de thèmes qui lui sont propres pour atteindre, subjectivement, « l’esprit de la ville ».

Le lecteur trouvera, en fin de volume, une sélection de citations d’auteurs qui se liront comme étant le miroir du passé encore présent dans la mémoire collective de la capitale.

Oui, je crois que j’aime profondément cette ville secrète et paradoxale où il fait bon vivre et où l’on peut planter ses racines…

Bernard Gilson

1/ C’est dingue, ça !

à Manneken-Pis

Lorsqu’elle est arrivée de Bucarest, Cecilia, violoniste, a tenté de comprendre où elle avait atterri. Dans son pays, ses amis lui avaient parlé de Bruxelles, une ville prospère et multiculturelle, riche de siècles d’histoire et embellie par les rencontres qui s’y tissent. Après une première nuit de sommeil tranquille dans un hôtel confortable de la cité, Cecilia s’est dit que la meilleure façon d’entrer en contact avec un pays était d’écouter sa radio. Elle est tombée sur une émission étrange, l’interview, semblait-il, d’un homme qu’elle a choisi de nommer Caco Phone tant ses propos étaient dissonants. Pour rire d’abord parce qu’elle était heureuse de se retrouver à Bruxelles, par volonté de résistance ensuite parce qu’elle estimait insultant qu’on parle ainsi des francophones et des flamands, Cecilia a modifié les noms que ce triste sire aboyait.

Avec, dans la voix, des intonations qui rappelaient à Cecilia, des heures noires en Roumanie, il affirmait que les saxophones de Bruxelles devaient s’assimiler. Comme les djembés, les pianos ou les flûtes, grinçait-il. Selon lui, Bruxelles se situait en territoire olifant, était donc une ville olifante et les saxophones, qu’ils soient de Bruxelles ou des communes de la périphérie, devaient comprendre qu’en Olifantie, on parle olifant, comme on parle flûte en Flûtie ou guitare en Guitarie. Le fait que les saxophones représentent plus de neuf instruments sur dix importait peu : Caco Phone expliquait que, dans un emballage de fromage de Herve, on place évidemment un fromage de Herve, pas un Brie ou un Camembert, que le Brie ou le Camembert qui veulent se planter dans un emballage de fromage de Herve en paient les conséquences et qu’irrémédiablement, ils puent. Donc, précisait-il, logique avec lui-même, les saxophones qui s’installaient sur le sol de l’Olifantie n’avaient qu’à en prendre l’odeur et parler olifant. Cecilia était perplexe ; elle saisissait mal les allusions que ce bonhomme faisait à des fromages et elle s’est promis de goûter ce Herve qui semblait si merveilleusement tapisser le palais et le nez.

Au fil de la discussion, Cecilia a compris que Bruxelles était une espèce de concerto que se partageaient saxophones et olifants et que, si les saxophones étaient largement majoritaires dans la ville, ils ne l’étaient pas dans le pays, d’où la cacophonie qui régnait dans l’esprit de cet homme qui défendait non pas le dialogue, mais le droit du plus fort. À ceux qui lui rétorquaient que Bruxelles était une partition à part entière, que cela avait même été décidé au terme de longues et disharmonieuses négociations, Caco Phone répondait que c’était dingue, ça, dingue, ça, dingue, ça (et il a insisté plus encore) et que, pour lui, Bruxelles n’était rien qu’un concerto en difficulté avec des instruments tout plein, des olifants qui parlaient saxo, des olifants qui parlaient flûte, des olifants qui parlaient djembé, des olifants qui parlaient harmonica, un concerto avec plein d’olifants allochtones en difficulté, un concerto qui deviendrait d’ailleurs un poids pour la mère-partition, une fois qu’elle l’aurait assimilé.

Les propos glauques de Caco Phone ont inquiété Cecilia : des rats avides de pouvoir menaçaient-ils Bruxelles ? Les paroles de cet individu trahissaient un petit cerveau sale, quelque chose de minable qui deviendrait un jour une curiosité médicale. Pas de lobe gauche, c’était sûr. Juste un petit lobe à l’extrême-droite, là où l’homme n’a accès qu’à une humanité rampante : il ne parle pas, il aboie, il ne salue pas l’autre en lui tendant la main, mais en levant bien droit le bras. Cecilia était atterrée : à Bucarest, elle n’avait jamais entendu parler de l’Olifantie, seules Bruxelles et la Belgique étaient admirées et reconnues.

Pendant qu’elle se demandait de plus en plus si elle avait bien fait de venir jusqu’ici, Caco Phone ajoutait que les saxophones de Bruxelles étaient comme un pet dans un calbar, qu’ils faisaient tant de bruit en revendiquant leurs droits qu’ils s’échappaient du tissu, qu’ils s’étendaient dans la périphérie et que c’était totalement insupportable. L’image l’a même fait ricaner, mais il a été pris d’une quinte de toux. Alors qu’on avait dit à Cecilia que, dans la région, quand ils toussent, les gens émettent une espèce de « Be, Be Be », Caco Phone a éructé un son étrange, qui ressemblait à un claquement de drapeau trop rigide, une espèce de sinistre « Vla,Vla,Vla » et les journalistes qui l’interviewaient n’ont pas pu s’empêcher de sortir un grand « Wa » étonné. Leur réaction involontaire a fait frémir Caco Phone qui s’est repris en crachant sa haine contre ces saxophones qui empêchent l’Olifantie d’être prospère, maîtresse d’elle-même et de marcher au pas. Plus il criait, plus Cecilia tremblait ; elle, la délicate violoniste remplie d’un idéal européen, se retrouvait prisonnière d’une rage nationaliste qu’elle n’imaginait pas vingt-quatre heures plus tôt.

Caco Phone se braquait et refusait d’entendre ceux qui lui expliquaient que la richesse de Bruxelles est sa multiculturalité, son ouverture à l’autre, que Bruxelles est belle parce qu’on y mange des caricoles, des rollmops et du kebab, parce qu’on y boit du thé à la menthe, de la Hoegaarden et de l’Orval, parce que les vents du Nord y rencontrent ceux du Sud et les côtoient harmonieusement quand on ne les infecte pas de rejet et de mépris. Caco Phone ne voulait pas comprendre (ou plus simplement en était incapable) que Bruxelles, capitale de l’Europe, appartient au monde, à toutes les musiques, pas à une seule. Il s’est encore fâché lorsque ses interlocuteurs lui ont expliqué qu’on gagne plus à s’entendre et à s’allier qu’à se fermer sur soi, comme une mauvaise moule. Il a répété que c’était dingue, ça, dingue, ça, dingue, ça (et il a insisté plus encore) : Bruxelles était la capitale de l’Olifantie, punt aan de lijn ; selon lui, c’était le seul orchestre au monde où l’on ne chantait pas les notes avec l’instrument de la nation et il a précisé qu’un peuple qui acceptait une telle aberration avait des couilles molles, que les Olifants devaient rugir plus fort, que ce n’était quand même pas un pauvre con de coq qui allait leur faire baisser la garde.

Caco Phone éructait, hors de lui-même, pareil à un chien fou qui pisse autour de lui pour marquer son territoire, courant dans tous les coins pour être vraiment sûr de cadenasser l’endroit de la planète dont il se sent le maître. « Vla, Vla, Vla ! » Une terrible quinte de toux l’a repris et s’est achevée en un tonitruant éternuement. Lorsqu’il a retrouvé un semblant de calme, Caco Phone a lâché qu’il fallait faire table rase de toutes ces palabres (son éternuement lui en avait sans doute donné l’idée), que la démocratie, c’est la loi du plus fort et que Bruxelles appartenait aux Olifants puisqu’ils étaient majoritaires dans le pays, que les saxophones le faisaient chier avec leurs revendications minoritaires. Cecilia était outrée ; elle songeait aux cris de certains, dans son pays, qui parlent des Tsiganes avec les mêmes accents barbares. L’intolérance existait donc aussi dans la belle ville de Bruxelles ? À la radio, les interlocuteurs de Caco Phone semblaient découragés. Comment dialoguer avec quelqu’un qui n’écoute que les bruits qu’il produit ?

Caco Phone semblait heureux d’avoir cloué le bec à ceux qui l’interrogeaient. Ils voulaient son avis, ils l’avaient eu ! Il a ajouté que lorsque Bruxelles serait enfin olifante, il promettait d’en faire voir à ces olifants qui s’obstinaient à jouer du saxo sur le sol sacré de l’Olifantie. Il nettoierait les déviants, purifierait la partition de ses notes gâtées qui empêchaient que sonne, pur et haut, le chant glorieux des olifants. Il agirait avant tout pour que le peuple olifant retrouve et sa fierté perdue et des couilles de taureau.

Dégoûtée, Cecilia a éteint la radio. Cet individu avait fait remonter en elle une rage qu’elle croyait éteinte et de terribles images du passé, lorsque Bucarest était aux mains d’un fou qui aurait rasé toute la ville pour agrandir son palais. Il fallait qu’elle prenne l’air, qu’on lui explique mieux qui étaient ces olifants et ces saxophones, pourquoi Bruxelles semblait désaccordée, pourquoi, soudain, ce pays lui paraissait être une fausse note.

Dehors, il pleuvait, parce qu’en Belgique, il pleut toujours quelque part. Il pleuvait dans la rue et Cecilia s’est dit qu’il pleuvait sans doute aussi dans le cœur des gens, de tous ceux, olifants et saxophones, qui aimaient leur pays et la belle ville de Bruxelles, dans le cœur et dans l’âme de tous ceux qui avaient entendu les réflexions haineuses de Caco Phone sur les ondes. Dehors, il pleuvait mais Bruxelles a l’habitude de résister aux pires intempéries. La ville entière semblait faire le gros dos pour affronter les mots pollués par l’extrémisme, Bruxelles la belle et son parfum de liberté, Bruxelles et ses olifants et ses djembés et ses saxophones et ses guitares, Bruxelles et son Europe, Bruxelles comme un orchestre symphonique qui s’éveille à tous les instruments du monde en une joyeuse harmonie.

Cecilia est sortie et a avancé au hasard dans les rues voisines ; la pluie fine, comme une ritournelle sur les pavés, l’a rassérénée. Elle percevait que la ville et ses habitants n’avaient rien à voir avec les propos délirants qu’elle avait entendus. Elle a traversé la grand-place, s’est engagée dans une rue étroite et, soudain, s’est retrouvée en face de la statue d’un petit bonhomme en train de pisser : le Manneken-Pis ! Cecilia a souri. Elle s’est rappelée l’avoir vu dans un ouvrage qu’elle avait consulté à Bucarest, une semaine avant son départ. Cecilia a longtemps écouté la chanson de son jet et elle s’est bientôt mise à rire : les Bruxellois ne craignaient rien ; ce petit bonhomme était capable d’éteindre tous les feux éveillés par la bêtise et par la haine. Elle a repris le chemin de l’hôtel et, dans la quiétude de sa chambre, elle a sorti son violon de son étui. En de délicats coups d’archet, elle a tenté de reproduire le fifrelin gracieux de la pluie sur les pavés. Un son doux, presque parfait, a envahi la pièce. À quelques rues de là, le Manneken-Pis lui répondait. Il pissait en souriant et Cecilia s’est dit que, quand on pisse, on lâche une petite musique qui luit et qui nettoie toutes les cacophonies.

Frank Andriat

2/ Fantômes dans la ville

Je ne sais pas ce qu’on attend, dans la ville… Et le train crie aussi qu’il est triste que des hommes y demeurent, et triste aussi que d’autres, sans un regard, passent… Tout y convoque les fantômes des aimés qu’on délaisse, des timides qu’on blesse et des faibles qu’on abandonne… Là comme ailleurs, la vie dure… mais le bonheur, le bonheur… […] Où retrouver l’endroit charmant d’imprévu, presque tendre, qu’il vous semble avoir connu dans une autre lumière, et où il faudrait être dans le moment où l’on y pense ? […] Douceur de se promener seul, entre son problème et l’heure attentive, dans cette ville de songe et d’après-midi grise…

Léon-Paul Fargue

Le génie des lieux : cette belle formule dont j’ignore la paternité et l’origine me vient souvent à l’esprit. En général, elle évoque pour moi des villes, des sites, des paysages, des décors qui ont nourri l’imaginaire d’un écrivain. Je songe pêle-mêle au Saint-Petersbourg de Dostoïevski, au Dublin de Joyce, au Paris de Fargue, au Trieste de Saba, à la Provence de Giono, au Bucarest de Mircea Eliade, au Sud profond de Faulkner, au Buenos Aires de Borges… Je pense aussi, bien que cela puisse de prime abord paraître moins évident, au Gand de Jean Ray, étant convaincu que la vieille cité flamande l’a directement conduit à la découverte de ses étranges mondes intercalaires, le thème central de son roman Malpertuis et de ses principaux contes fantastiques. Et je reste convaincu qu’une ville ou qu’une région précises peut devenir la matrice d’une œuvre littéraire, le creuset essentiel de tous ses tenants et de tous ses aboutissants. Qu’auraient écrit ces auteurs que je cite et que je range volontiers dans mon panthéon personnel s’ils avaient vécu ailleurs, s’ils avaient eu d’autres attaches géographiques ? Par exemple Yalta pour Dostoïevski, Belfast pour Joyce, Marseille pour Fargue, Venise pour Saba, la Normandie pour Giono, Cluj pour Eliade, le Connecticut pour Faulkner ou Bahia Blanca pour Borges ? Quelles auraient été les incroyables visions de Jean Ray s’il n’avait pas passé des jours et des nuits à déambuler le long des quais et dans les ruelles ténébreuses de Gand, à l’ombre de ses trois tours tutélaires ?

Va-t-on me considérer comme un énergumène hautement prétentieux si j’enchaîne ici sur mes propres relations sentimentales avec Bruxelles où j’ai situé la grande majorité de mes romans et qui m’a inspiré de nombreux petits textes de circonstance, à l’instar de ceux que j’ai réunis dans l’album D’après Bruxelles ? Ce qu’il me faut dire d’emblée, c’est que je n’y suis pas né. Mes parents s’y sont installés en 1945, alors que je n’avais que trois ans. J’y ai grandi comme un ketje parmi tous les autres ketjes de mon âge, sauf que dans le milieu où nous vivions, ma famille et moi, il n’y en avait guère. D’ailleurs, je n’en ai jamais connus et ce qu’on a coutume d’appeler le folklore singulier de Bruxelles, ses coutumes, ses traditions et son parler si typique et si savoureux, célébré par Léopold Courouble, Georges Garnir ou Kervyn de Marcke ten Driessche avec ses Fables de Pitje Schramouille, ne m’ont jamais réellement influencé.

Le Bruxelles intime et populeux, je l’ai pourtant connu assez tôt grâce à mon père qui aimait beaucoup fréquenter le marché aux puces de la place du Jeu de Balle et où, le dimanche matin, il m’emmenait souvent avec lui. Je ne sais trop ce qu’il y cherchait car il n’était ni un chineur invétéré ni un collectionneur. Il n’était pas davantage un homme prodigue, prêt à acheter un joli bibelot et le placer ensuite, bien en évidence, sur une étagère. En revanche, il adorait bricoler, fabriquer des petits meubles d’appoint, réparer des objets, fût-ce une boîte de chaussures pour y conserver des lettres et des factures, fût-ce une boîte d’allumettes pour y ranger des punaises. Je me souviens qu’il faisait ses choux gras avec un bout de fil de fer ou de carton, des outils rouillés et un tas de bricoles insignifiantes.

C’est à mon père aussi que je dois ma passion pour le cyclisme. Un de mes plus vibrants souvenirs est ce jour où il nous a entraînés à pied, mon frère Albert et moi, au bois de la Cambre où, au début des années 1950, était jugée l’arrivée de la course Paris-Bruxelles. Je vois encore Darrigade surgir seul à l’extrémité d’un virage puis passer à ma hauteur, la tête dégoulinant de sueur dans le guidon, à toute vitesse. Et je vois encore le peloton compact lancé frénétiquement à ses trousses, comme j’entends encore le bruit pur, limpide et magnifique des chaînes et des roues de vélos sur le macadam. Dans la plupart de mes livres, j’ai glissé de chaleureuses allusions au cyclisme ou à des coureurs cyclistes (Ockers, Impanis, Brankart, Van Looy, Merckx, De Vlaminck), et un des tout premiers que j’ai publiés s’intitule malicieusement Autour de France.

En contrepoint, ma mère, elle, m’a fait connaître dès mon plus jeune âge le Bruxelles des petites boutiques et des grands magasins – rue des Fripiers, boulevard Anspach, place de Brouckère, rue du Fossé aux Loups, rue Neuve, place Rogier, boulevard du Jardin Botanique… Bien entendu, elle s’y rendait en tram pour faire les courses hebdomadaires de la famille, toujours le samedi matin. Au milieu de la cohue, des bousculades et des cris aigus des marchandes de quatre saisons, elle trouvait néanmoins le temps et l’occasion de me gâter un peu, tantôt en m’achetant des maatjes au Bon Marché (qu’elle s’obstinait à appeler Vaxelaire-Claes), tantôt en m’offrant une coupe brésilienne au Bouquet Romain, un établissement de la rue Neuve dont j’ai gardé une image émue dans ma mémoire. Ma mère ne manquait pas non plus de me prendre par la main afin de me conduire à la vieille église du Finistère où elle faisait brûler un cierge et où, de longues minutes, elle priait à mi-voix, si ce n’est à haute et intelligible voix, comme si elle était toute seule avec le bon Dieu et avec ses saints innombrables. Je me sentais très gêné. J’avais le sentiment que tous les fidèles dans l’église la tenaient pour une maboule.

Nous allions également, après avoir traversé la galerie Hirsch peuplée de bouquinistes, à la place des Martyrs chez un marchand de tissus. Ce magasin, je ne le revois plus, mais je sais que j’avais alors l’impression de changer brusquement de monde. En quelques secondes, tout devenait différent : on était, rue Neuve, au cœur d’une animation extraordinaire, et voilà qu’on se retrouvait, à peine cinquante mètres plus loin, sur une place où il n’y avait quasiment plus personne, où l’architecture avait quelque chose de factice, où les grandes vitrines éclairées et les enseignes géantes n’existaient pas, où le brouhaha s’était évanoui et où, me semblait-il, erraient et végétaient une multitude de fantômes. C’est là, je crois bien, c’est dans ces coureries aux côtés de ma mère affairée à l’extrême que j’ai découvert Bruxelles telle qu’elle est, telle qu’elle était à cette époque, telle qu’elle n’a plus jamais cessé d’être à mes yeux : une ville pleine de contrastes et de dissemblances, une ville presque illisible, presque indéchiffrable, une ville totalement plurielle et totalement mystérieuse.