5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: p.machinery

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

ZWISCHEN MAGIERN, KRIEGERN UND HEXEN Sein Name ist Ghazir en Dnormest, und er entstammt einem fernen Kontinent. In Clanthon, einem Reich voller Magie und uralter Geheimnisse, reist er im Auftrag des Königs durch das Land: ein Fremder in einem fantastischen Land. Er kämpft für die »einfachen Leute« und gegen Gefahren, die jenseits seiner Wirklichkeit liegen. Und er sucht nach all der Zeit immer noch seine wahre Bestimmung … Die »Ghazir«-Geschichten wurden im Verlauf vieler Jahre in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht. Für diese Sammlung wurden sie von Klaus N. Frick noch einmal bearbeitet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

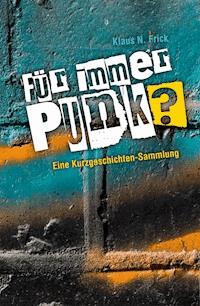

Klaus N. Frick

In Clanthons Auftrag

Fantasy-Erzählungen um Ghazir en Dnormest

Außer der Reihe 76 | Hornsignale 369. Verkündung

Klaus N. Frick

IN CLANTHONS AUFTRAG

Fantasy-Erzählungen um Ghazir en Dnormest

Außer der Reihe 76

Dieses Buch erscheint auch als 369. Verkündung der Hornsignale des EinhornClan, einer Arbeitsgruppe FOLLOWs im Fantasy Club e.V. Informationen zum EinhornClan hat Hermann Ritter, [email protected]. Das Einhorn-Logo schuf Christian Seipp.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© dieser Ausgabe: März 2023

p.machinery Michael Haitel

Titelbild: Andreas Schwietzke

Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda

Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel

Herstellung: global:epropaganda

Verlag: p.machinery Michael Haitel

Norderweg 31, 25887 Winnert

www.pmachinery.de

ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 314 7

ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 760 9

Einleitung

Einige Worte zu Ghaziren Dnormest

Die Welt Magira ist eines der geheimnisvollsten Gebilde in den Weiten des Multiversums: Sie hat keine vier Himmelsrichtungen, sondern sechs, sie besteht gewissermaßen aus einem riesigen Sechseck, dessen Bewohner sich in einem unaufhörlichen Ringen befinden. Reiche kommen und gehen, seltsame Invasoren erscheinen aus dem Nichts und landen an fremden Gestaden, Schwert und Magie führen unaufhörliche Kämpfe.

Zu den vielen seltsamen Menschen, die Magira bewohnen, zählt Ghazir en Dnormest. Viele Bewohner des Landes Clanthon, in dem er seit langer Zeit lebt, halten ihn für eine Legende, die hinter vorgehaltener Hand erzählt wird: Der schlanke und groß gewachsene Mann fällt vor allem durch seine schwarze Haut auf, durch die er stets zum Außenseiter wird. Er gilt als alterslos, weil er – obwohl er schon seit vielen Jahrzehnten im Land herumreist – immer noch kein Greis ist.

Zahlreiche Mysterien ranken sich um Ghazir en Dnormest. Geboren wurde er im tiefen Süden von Magira, in einem Land, das sich die meisten Bewohner Clanthons nicht vorstellen können. Esran wird von einem heißen Klima geprägt, von ausgedehnten Wüsten und einer unbarmherzigen Sonne, von einer Religion, in der ein Gott namens Alamut und viele mystische Themen eine wichtige Rolle spielen.

Dort wuchs Ghazir auf, als Sohn von höchst durchschnittlichen Eltern, in einem Stamm, dessen Angehörige als Nomaden durch die Kieswüsten und steinernen Hochflächen einer Region ziehen, die man als Bekassan bezeichnet. Ghazir selbst zählt zum Volk der Bekassiden, die eine eigenständige Sprache benutzen und nur wenige feste Siedlungen errichtet haben.

In jungen Jahren errang er recht schnell größeren Einfluss. Ob das damalige Oberhaupt der Bekassiden, der Khad, seine Hand über ihn hielt, wurde nie so richtig klar. Gerüchte, er sei der uneheliche Sohn des Khad, wurden nie bestätigt. Ghazir en Dnormest wurde schnell der Sheik eines kleinen Stammes, später auch der Anführer von vier Stämmen.

In einem blutigen Konflikt mit ligurischen Stämmen aus der nördlichen Kleinstadt Tarcy – gegen den sogenannten Fliegengott – konnten sich die Bekassiden unter Ghazir en Dnormest halten; weitere Stämme schlossen sich dem Bündnis an. Und nachdem der Khad von Bekassan an der Spitze seiner Panzerreiter in einer Schlacht in der Steppe von Hondanan gefallen war, wurde Ghazir en Dnormest zum Regenten von Bekassan ernannt.

Damit kam der immer noch junge Mann nicht zurecht. In den politischen Wirren verlor er schnell die Lust; persönliche Entscheidungen und eine Reihe von bis heute ungeklärten Ereignissen kamen dazu. Während Esran in der Bedeutungslosigkeit verschwand, stieg im Norden von Magira das lange Zeit unwichtige Clanthon zur Regionalmacht auf.

Und es geschah, dass auf einmal ein schwarzhäutiger Mann an der Küste von Clanthon auftauchte, sich sofort mit dem geheimnisvollen Kämmerer des neuen Staatswesens gut verstand und zu einem Mitglied in Clanthons Adel wurde. Er erlebte zahlreiche Abenteuer, hielt sich fern von Intrigen und Regierungsgeschäften und zog ziellos durchs Land.

Von einigen dieser Abenteuer soll die Zusammenstellung dieser Texte erzählen …

Die Hexe vom Sumpfwald

Ich trieb im Wasser, fühlte mich wie losgelöst von aller Mühsal, schwebend und sorgenlos in der Wärme eines Sommertages, und dachte ständig an den Tod. Flammen loderten, Häuser zerbarsten in der Glut, Männer fielen, von Schwertern getroffen, Not und Verzweiflung blieb den Überlebenden. Ich bekam die Gedanken nicht aus dem Kopf, sie trieben durch meinen Geist wie Wellen, die eine schwache Brandung durch den unendlichen Ozean schiebt.

»Herr!« Die helle Stimme drang nur langsam in mein Gehör. »Herr, was ist mit Euch?«

Ich öffnete die Augen und musste sofort blinzeln, weil mich die Sonne blendete. Im Wasser drehte ich mich, tauchte kurz unter, um prustend wieder aufzutauchen. Erst da bemerkte ich, wer mich angesprochen hatte.

Am Ufer stand ein junger Mann, den ich erst seit einigen Tagen kannte. Vor allem seine Schwester, dachte ich und verkniff mir ein Lächeln. Er trug einfache Sommerkleidung, eine dünne Hose und ein schlichtes Wams. Seine nackten Füße waren mit Schlamm bedeckt, also hatte er den kurzen Weg genommen, der am nassen Ufer entlangführte, an der Stelle, wo die Frauen die Wäsche reinigten.

»Es ist alles in Ordnung, Raimund!«, rief ich zurück. »Ich habe nur nachgedacht.«

Er verzog das Gesicht, sagte aber nichts. Was ich an Raimund Riemenschneider schätzte, war unter anderem, dass er eine eigene Meinung hatte. Noch mehr aber schätzte ich, dass er mir diese Meinung nicht immer unter die Nase reiben musste. Mir war bewusst, dass er mit meiner Aussage nicht viel anfangen konnte; wer jeden Tag als Bauer und Handwerker hart arbeiten musste, empfand es als seltsam, wenn man sich bewusst auf gelassenes Nachdenken konzentrierte.

»Ihr habt ausgesehen, als ginge es Euch nicht gut.« Er suchte nach Worten. »Als ob Ihr tot wärt oder bald sterben könntet.«

Ich grinste und schwamm auf ihn zu. »Keine Sorge!«, rief ich zurück. »So schnell sterbe ich nicht. Auch wenn ich’s manchmal schon selbst geglaubt habe.«

»Herr?«, fragte er zurück, alle Anzeichen von Verwirrung im Gesicht. Weil ich nicht darauf reagierte, kratzte er sich unschlüssig über die Wangen und über das Kinn, wo er sich versuchsweise einen dünnen Bart stehen ließ.

Ich hielt weiter auf das Ufer zu, genoss die Sonne und die warme Luft und bewunderte die grüne Wand, die sich vor mir erhob. Der Bach, der das Dorf durchquerte und von einem schroffen Bergzug gespeist wurde, bildete an dieser Stelle einen See, der gut hundert Schritte durchmaß, tief und kühl, ein wunderbarer Ort, sich zu erfrischen.

Die Leute hier wissen nicht, in welcher Umgebung sie leben dürfen, dachte ich. Wer wie ich jahrelang auf Wüsten aus Stein und Kies, aus Sand und Dreck geblickt hatte, ließ sich immer noch von hohen Bäumen, wuchernden Büschen, überall wachsendem Gras und samtigem Moos begeistern.

Ich kletterte ans Ufer und richtete mich auf, das Wasser lief an mir hinunter. Damit ich schneller trocknete, stellte ich mich in die Sonne, sprang dort auf und ab und lief auf der Stelle. Bei solchen Gelegenheiten genoss ich es, meine Muskeln zu spüren, den schnellen Atem und die harten Schläge meines Herzens in der Brust. Das alles gab mir das Gefühl, zu leben und dieses Leben verdient zu haben.

Erst nach einiger Zeit drehte ich mich zu meinem Besucher um. Raimund Riemenschneider stand neben mir, offenbar sprachlos vor Staunen, und starrte mich an, ließ seinen Blick von meinem Kraushaar bis zu den Zehen und zurück wandern.

»Was ist?«, rief ich und lachte ihn an. »Du siehst aus, als hättest du noch nie einen nackten Mann gesehen!«

»Noch nie einen, der so …« Er stockte. »Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der komplett mit einer so dunklen Haut bedeckt ist.«

Ich winkte ab. »Glaub mir, Raimund, unter der Haut fließt das gleiche rote Blut wie bei dir.«

»Das weiß ich ja, Herr, aber …« Er überlegte offenbar, wie er es ausdrücken sollte. »Ihr seht einfach anders aus als wir, und ich habe Euch noch nicht in kompletter Größe gesehen.«

»Dann wird’s wohl Zeit, dass ich mich anziehe«, sagte ich lachend. Auf meiner Haut perlten die Wassertropfen, und bis ich in der Sonne trocknete, würde noch einige Zeit vergehen. Aber bevor ich den jungen Mann weiter in Verlegenheit brachte, wollte ich lieber meine Blöße bedecken.

Mit einem Tuch trocknete ich mich kurz ab, dann zog ich mir eine leichte Leinenhose und ein dünnes Wams über. Um den Hals hängte ich mir das Band mit der silbern glitzernden Scheibe, die ich seit meinem überstürzten Aufbruch aus der alten Heimat mit mir trug. Auch den Waffengürtel band ich um. Nicht weil ich Angreifer befürchtete, sondern weil mir diese Handlung in Fleisch und Blut übergegangen war. Aber ich trug kein Schwert mit mir, sondern nur einen Dolch und ein Messer sowie einen Beutel mit getrocknetem Fleisch.

Als ich fertig war, nickte ich Raimund Riemenschneider zu. »Du bist aber sicher nicht gekommen, weil du mir dabei zusehen wolltest, wie ich mich anziehe.«

»Nein. Ich bin hier, weil …« Er suchte erneut nach Worten. »Ihr dürft mich nicht auslachen.«

»Das werde ich nie tun!«

»Es geht um eine alte Frau. Wir betrachten sie als Hexe. Sie hat große Macht über den Sumpfwald, und ich glaube, es ist zu viel Macht. Ich glaube …«

»Du denkst, sie verhext die Leute?«

Er schüttelte den Kopf. »Das ist es nicht. Das müssen Hexen ja tun, sonst wären sie keine. Aber ich glaube, dass sie mehr tut. Es sind schon junge Frauen verschwunden, die im Wald nach Beeren gesucht haben, in der Richtung, wo die Hexe ihr Haus hat. Nicht nur aus unserem Dorf, sondern auch in anderen Dörfern im Wald. Und nun habe ich Angst um meine Schwester. Ich glaube, der einzige Mensch, der ihr helfen kann, seid Ihr, Herr.«

»Woher dieser Zeitdruck?«, fragte ich Raimund, während wir zum Dorf zurückgingen. »Warum kommst du an den See und sagst es mir? Warum kannst du damit nicht warten, bis wir …« Ich hielt inne. »Du willst nicht, dass es deine Schwester erfährt?«

»Ja.« Er nickte verlegen. »Ich weiß, dass Ihr und sie, und …«

»Ist es dir nicht recht?«

Seit gut zehn Tagen hielt ich mich in dem Dorf am Rande des sumpfigen Geländes auf, das sich bis an die Berge erstreckte, die die Grenze zu Tir Thuatha bildeten. Man nannte die Ansiedlung, in der vielleicht dreihundert Menschen lebten, allgemein nur »Sumpfwald«. Ich hatte mich mit einigen der einfachen Leute angefreundet und es geschafft, dass sie ihr Misstrauen mir gegenüber ablegten. Und ich war eine Beziehung mit Jolana Riemenschneider eingegangen.

Jolana war sogar für eine Clanthonierin groß, sie überragte ihren Bruder um einen halben Kopf. Flachsblondes Haar fiel ihr, oft in Zöpfen geflochten, bis weit über die Schultern hinunter. Sie trug ein schlichtes Kleid aus dünner Wolle, das um ihre Rundungen floss. Im Gegensatz zu anderen Frauen ihres Volkes war sie ein wenig gerundet und nicht so schlank wie viele andere. Das mochte ich, und ich fand sie umwerfend.

Wenn wir miteinander schliefen, bildeten meine dunkle und ihre sehr helle Haut einen Kontrast, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Fackeln oder Kerzen warfen in dem Gasthaus des Dorfes, in dem ich ein Zimmer bewohnte, ihre zitternden Schatten auf unsere Körper, zeichneten die Linien aus Schweiß nach und ließen mich noch mehr in meiner Lust erschauern. Jolana war schön, und ich liebte es, mit ihr die Nächte zu verbringen. Ob ich sie liebte, das hätte ich nicht zu sagen vermocht.

»Ich weiß, dass Ihr anders seid, als die Menschen hier bei uns«, sagte Raimund. »Damit meine ich nicht nur, dass Ihr anders ausseht. Ihr verhaltet Euch anders, und man merkt Euch an, dass Ihr viele Erfahrungen gesammelt habt, die wir nicht teilen können.« Er hielt inne. »Ihr habt das Königsheil, damit seid Ihr einer der Herren, die unser Land in eine neue Zukunft führen können.«

Woher ich dieses Heil hatte, wusste ich nicht. In meinem früheren Leben in Esran, in einem Land voll Hitze und inbrünstig gepflegter Religion, wäre ich nicht einmal auf die Idee gekommen, dass es so etwas gab. Doch in Clanthon galten andere Regeln. Ich gehörte zur Oberschicht eines Landes, von dem ich in den ersten fünfundzwanzig Jahren meines Lebens nicht einmal gewusst hatte, dass es das gab.

Aber ich hatte gelernt, mir über viele Dinge auf dieser Welt keine weiteren Gedanken mehr zu machen. Manchmal waren die Dinge eben so, wie sie waren, und dem Schicksal, das die Götter oder der Eine Gott für einen bereithielten, konnte man als einfacher Mensch kaum entrinnen.

»Worauf willst du hinaus, Raimund?« Ich blieb stehen. Rings um uns leuchtete das Meer aus grünen Blättern in allen Schattierungen, so grell und bunt, als hätte ich Rauchkraut zu mir genommen. »Rede bitte direkt und ohne Umschweife!«

»Meine Schwester … Sie verhielt sich vorhin seltsam, nachdem sie von einem Aufenthalt bei Euch zurückgekommen ist. Zuerst dachte ich, es läge an Euch.« Er unterbrach sich und sah mich verlegen an. »Ich will Euch nichts vorwerfen, Herr, aber ich dachte … Aber ihr Verhalten war wirklich seltsam.«

»Sprich schon!«

»Nachdem sie von Euch zurückgekommen war, zeigte sie die üblichen Anzeichen von Fröhlichkeit, die sie immer hat, nachdem sie Euch besucht hat. Sie pfeift dann immer, sie singt Lieder, sie nimmt in bester Laune einen Kräuterextrakt zu sich, und …«

»Augenblick!«, unterbrach ich. »Welchen Kräuterextrakt denn eigentlich?«

»Das wisst Ihr nicht?« Raimund starrte mich an. »Den hat sie sich brauen lassen. Damit sie schneller schwanger wird. Sie möchte ein Kind von Euch.«

Ich staunte. »Aber … es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ich in diesem Dorf bleibe und mit deiner Schwester die Hausweih feiere.« Ich verschwieg, dass ich darauf wartete, einen Auftrag des Königs zu erhalten, und gerade nichts Besonderes zu tun hatte.

»Das macht ihr nichts.« Raimund strahlte. »Sie schätzt Euch richtig ein. Aber … bei uns ist es nicht schlimm, wenn eine junge Frau ohne Mann aufwächst und ihr Kind selbst aufzieht. Sie findet trotzdem eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft unseres Dorfes, und zu tun haben wir immer genug.«

»Das glaube ich«, brummte ich. »Aber erzähl mir endlich, wie sich deine Schwester verändert hat!«

Nun verdüsterte sich sein Gesicht. »Zuerst hörte sie mit dem Pfeifen auf, dann blieb sie mitten in der Stube stehen, steif und starr, als sei sie von einem Blitz getroffen worden. Sie blickte ins Leere, auf einen Punkt irgendwo in der Ecke des Zimmers. Und …« Er fuchtelte hilflos mit den Händen herum. »Dann ging sie los, in genau diese Ecke, aber so, als ob es diese nicht gäbe.«

»Das klingt nicht nach ernsthaften Schwierigkeiten.«

»Herr, ich bitte Euch! Wenn das alles wäre, würde ich es Euch auch nicht erzählen. Aber meine Schwester steht immer noch in dieser Ecke, zumindest tat sie das vorhin, als ich bei ihr war. Sie steht da, und sie starrt vor sich hin, sie fühlt sich an, als sei sie innerlich versteift, ihr Gesicht ist wie … ach, seht Euch das alles doch einfach selbst an.«

Raimund ging schneller, und ich fragte nicht weiter. Manchmal hatte er seltsame Anwandlungen, sprach geradezu träumerisch und vor allem viel zu schnell, als habe er nicht genügend Zeit in seinem Leben. Dann aber wieder war er praktisch veranlagt, konnte jederzeit einen Unterstand im Wald bauen oder ein Tier erjagen, wenn es nötig war. Manchmal wirkte er auf mich, als sei er ein wenig dümmlich, dann wiederum überraschte er mich durch kluge Aussagen, die ich am Hof des Königs von keinem der Höflinge und hohen Offiziere hätte vernehmen können.

Und nun erkannte ich in ihm und seinen Worten die Sorge um Jolana. Das war kein schlechter Scherz, das war keine Übertreibung, Raimund steckt voll Sorgen und Nöten, und da wollte ich ihm gern helfen. Wahrscheinlich würde sich alles als ganz harmlos erweisen, da war ich mir ganz sicher.

Das Haus, in dem Raimund und seine Schwester wohnten, erhob sich am Rand des Dorfes, das ich in den vergangenen Tagen gut kennengelernt hatte. Sumpfwald schmiegte sich an einen Hang, öffnete sich zum Tal hin, lag wie ein Haufen von kleinen Häusern und Stallungen entlang der kleinen Bäche, die an dieser Stelle zusammenströmten, gespeist durch Seen in den Hügeln oder Quellen, aus denen ununterbrochen ein kristallklares Wasser sprudelte. Dieses allgegenwärtige Wasser empfand ich immer noch als ein Wunder, und ich konnte nicht genug davon bekommen.

Sumpfwald war friedlich und in gewisser Weise sehr gemütlich. Die Leute siedelten noch nicht lange hier, die Landnahme war erst vor drei Generationen erfolgt, höchstens. Man traf sich an Markttagen mit den Bewohnern anderer Dörfer, man arbeitete hart im Wald. Manche fischten, manche jagten im Auftrag des Grafen, andere legten schmale Äcker an oder sammelten Waldfrüchte. Die Leute waren nicht wohlhabend, aber sie hatten genug zu essen und zu trinken, und niemand musste Hunger leiden. Ich fand ohnehin, dass die Leute vom Sumpfwald ein gutes Leben führten, ohne die Entbehrungen, wie ich sie in der Wüste kennengelernt hatte.

Raimund und Jolana hatten das Haus ihrer Eltern übernommen, nachdem diese vor zwei Jahren bei einem Unglück ums Leben gekommen waren. Beide waren jung, aber fleißig, und so hatten sie es verstanden, zusammenzuleben und den kleinen Hof der Eltern weiterzuführen, ohne jeglichen Plan für die Zukunft, aber voll Zuversicht. Raimund wohnte im Untergeschoss, wo er Zugang zu einer kleinen Werkstatt und den Tieren hatte. Jolana verwaltete das Obergeschoss. Dort stand ihr unter anderem ein kleiner Webstuhl zur Verfügung, mit dem sie Kleidungsstücke sowie Decken für die anderen Dorfbewohner und die Märkte herstellen konnte.

In ihrem Webraum trafen wir sie an. Jolana trug das lange Kleid, das sie meist anhatte, wenn sie durch das Dorf ging. Dann streifte der Saum des Kleides über das Gras, wehte im Wind und bei jeder ihrer Bewegungen, während es am Oberteil eng um ihre Brust geschnürt war und diese so mal verbarg und mal betonte, je nach der Art und Weise, wie sich bewegte. Doch als ich den Raum betrat, stand Jolana vor der Wand, die Arme vor der Brust verschränkt und den Blick starr in die Ecke gerichtet.

Ich trat zu ihr. »Jolana, was ist?« Vorsichtig legte ich ihr die Hand auf die rechte Schulter.

Sie reagierte nicht. Starr blickte sie geradeaus, den Blick in eine unbekannte Weite gerichtet. Ihre Lippen bewegten sich sanft, aber kein Ton war zu hören.

»So ist sie schon die ganze Zeit«, sagte Raimund leise. Ich hatte nicht einmal mitbekommen, wie er sich neben mich gestellt hatte. Seine Hände waren ineinander verkrallt, als wollte er sich selbst aus Verzweiflung die Finger brechen. »Was können wir da machen, Herr?«

»Wenn ich das wüsste«, gab ich ebenso leise zurück. Ich beugte mich nach vorne, bis meine Augen nur eine Handbreit von Jolanas Mund entfernt waren. Sie atmete, sie blinzelte, ihre Nase bewegte sich ebenso wie ihr Mund. Wie oft hatte ich sie gestreichelt, wie oft hatte ich sie geküsst, wie oft … Ich verdrängte den Gedanken an die gemeinsamen Nächte. Mit Jolana war etwas geschehen, das ich nicht verstand, was sie aber auf unheilvolle Weise verändert hatte.

Ich wandte mich zu Raimund um. »Kannst du von Lippen lesen?«

»Herr?« Er sah mich an, als stünde ich zum ersten Mal in seinem Leben neben ihm.

»Vergiss es.« Ich winkte ab. Von einem jungen Mann, der in einem Dorf am Sumpfwald lebte, konnte ich nicht erwarten, dass er Kenntnisse besaß, die man an Akademien in Magramor oder in Schulen in Peutin lernte. »Ich kann eure Sprache noch nicht gut genug, und deshalb ist mir unklar, was sie sagt.«

»Sie sagt doch nichts, Herr.«

Am liebsten hätte ich die Augen verdreht und verzweifelt zur Decke gestarrt. Aber ich ließ es sein. Raimund hatte nie gelernt, über den Augenblick hinaus zu denken.

»Doch, sie spricht. Wir hören es nur nicht. Sie bewegt ihre Lippen, als würde sie ununterbrochen das Gleiche sagen. Aber ich kann es nicht erkennen. Bitte …« Ich nickte ihm zu. »Schau du sie dir genau an. Versuche herauszufinden, was sie sagt oder was sie sagen will. Vielleicht wissen wir dann mehr.«

Ich sah Raimund an, dass ihm unwohl war, aber er folgte meinem Befehl. Vorsichtig neigte er sich zum Gesicht seiner Schwester und betrachtete sie angespannt. Es dauerte einige Zeit, ich wurde langsam ungeduldig. Dann drehte er sich zu mir um.

»Was ist?«, fragte ich. Am liebsten hätte ich ihn geschüttelt, damit er schneller antwortete.

»Es ist …« Er unterbrach sich. »Jolana ist eine starke Frau, das merke ich wieder. Sie flüstert die ganze Zeit Euren Namen, und sie erwähnt die Hexe im Sumpf. Sie sei eine Gefahr, und sie bestehle sie, sie zerreiße ihre Seele.«

»Das hast du so verstanden?«

»Nicht Wort für Wort. Aber wenn ich alle einzelnen Wörter zusammennehme, dann …« Erneut verknotete er seine Hände. »Wir müssen schnell in den Sumpfwald, Herr.«

»Wieso diese Eile?«

»Jolana ist schwanger, zumindest glaubt sie das.« Er lächelte. »Von Euch, Herr. Und sie macht sich große Sorgen um das Kind, sie hat Angst, dass die Hexe auch dem Kind die Seele stiehlt.«

Ein Kind? Ich musste mich zusammenreißen, um keinen Schrei auszustoßen. »Wir brechen sofort auf, Raimund.«

Der Weg war beschwerlicher, als ich gedacht hatte. Wir konnten nicht reiten, weil nur schmale Pfade zum Haus der Hexe führten. Also stapften wir hintereinander einen schmalen Fußpfad durch einen Wald, entlang eines Baches, der nie breiter als zwei Schritte war. Raimund ging voran, denn er kannte den Weg einigermaßen.

»Ich habe die Hexe nie besucht«, sagte er, »aber einige im Dorf machen das immer wieder. Sie versorgen sie mit Nahrung und mit Kleidung, dafür gibt es Kräutertränke und Amulette. Es ist ein reger Handel, der hier im Sumpf betrieben wird.«

Die Luft wurde feuchter, je weiter wir in den Wald eindrangen. Es war kein Sumpf, wie ich ihn aus den Niederungen entlang der Küste von Tanelorn und Tarcy kannte. Meist handelte es sich um uralte Erde und Blätter, vermengt seit Jahrhunderten, immer wieder vom Regen gesättigt und dabei zu einer dicken Masse aus feuchtem Boden und Wasser angewachsen. Wer einen Fehltritt beging, konnte leicht straucheln.

Rechts und links des Pfades erstreckte sich ein Dickicht, das bis zu den umliegenden Hügeln reichte und immer dichter wurde. Einzelne Bäume waren von parasitären Pflanzen überwuchert, sodass ich an manchen Stellen nicht mehr unterscheiden konnte, was der eigentliche Baum war und was die Pflanze, die sich über ihn gestülpt hatte.

Und überall in der Luft lag ein Wispern und ein Flüstern, ein Knacken und ein Knirschen. Es kam mir vor, als bewegten sich nicht nur Raimund und ich durch den Wald, sondern als seien rechts und links von uns Dutzende von Menschen und Tieren unterwegs, eine riesige Karawane von Lebewesen, die sich durch das Unterholz kämpfen, die keuchten und schwer atmeten, die feuchte Blätter aus dem Gesicht schlugen und dabei unterdrückt fluchten.

»Erzähl mir doch mal, warum ihr eine Hexe in eurer Nähe duldet«, sagte ich zu Raimund Riemenschneider. »Sie macht euch offenbar Ärger, und es sind schon Frauen verschwunden. Da müsstet ihr doch losziehen und sie ausräuchern. Oder ihr gebt eurem Markgrafen einen Hinweis, damit der einige Soldaten schickt. Die lösen diese Schwierigkeit sicher schnell genug.«

Er hielt an und drehte sich um. Sein Gesicht glänzte vor Schweiß, die Haare hingen tief in die Stirn. »Es ist nicht so einfach, wie Ihr denkt. Die Hexe ist alt, und die Leute sagen, dass sie schon in der Gegend gewohnt hat, als die ersten Siedler eintrafen. Wir …« Er brach ab. »Ihr werdet sicher sagen, das sei Unsinn, und Ihr habt wahrscheinlich recht. Niemand kann so alt sein, wie wir glauben, dass sie es ist. Aber wenn man alle Geschichten glaubt, ist die Hexe schon über hundert Jahre alt, sie sitzt in ihrem Haus im Sumpfwald und kommt nur selten heraus.«

»Sie muss doch von etwas leben.« Ich wies auf das Gestrüpp links und rechts. »Wenn sie so eine alte Frau ist, wird sie wohl kaum auf die Jagd gehen.«

»Es ist so …« Er klang unschlüssig. »Sie wird versorgt. Immer wieder wohnen Helfer und vor allem Helferinnen auf ihrem Gelände, die sie unterstützen. Und wer von ihr einen Trunk braucht – das kommt öfter vor, als Ihr denkt –, damit er oder sie gesund wird oder damit die Schwangerschaft einer jungen Frau gut verläuft, der geht dann eben zu ihr, kauft etwas oder bestellt etwas, und er muss bezahlen.« Raimund hob die Schultern. »Manchmal sieht die Bezahlung eben so aus, dass dieser Jemand sich verpflichtet, der Hexe ein Jahr lang jeden zweiten Tag ein Brot zu bringen oder geräuchertes Fleisch.«

»Das klingt nicht so, als ob sie reich wäre.«

»Ihr werdet es sehen, Herr. Sie legt kein Geld auf Gold und Silber, wenn Ihr das meint. Das scheint nicht in ihrem Sinn zu sein. Das Leben im Sumpfwald ist selbst für eine Hexe nicht einfach, vor allem in der kalten Jahreszeit.« Er wies in die Richtung, in der das Gebirge aufragte. Sehen konnten wir es von unserer Lage aus nicht. »Wenn die Stürme von den Bergen herunterkommen, ist auch sie in Gefahr, eingeschneit zu werden oder zu erfrieren.«

»Du kannst mir viel erzählen, Raimund.« Etwas an der Geschichte gefiel mir nicht. »Wenn diese Hexe nur Kräuter braut und sich für die kleinen Beschwerden der Dörfler hier in der Gegend einsetzt, kann sie nicht gefährlich sein. Schaue ich mir aber Jolana an, wird mir klar, dass mehr hinter allem stecken muss.«

Er seufzte. »Könnt Ihr das nicht verstehen? Diese Frau …« Er schien das Wort Hexe vermeiden zu wollen. »Sie war schon hier, als ich geboren wurde. Sie war alt, als meine Eltern noch Kinder waren. Sie gehört zu unserem Leben, und wir nutzen ihre Dienste. Und man hofft natürlich, dass man nie Schwierigkeiten mit ihr haben wird.«

Ich runzelte die Stirn, sagte aber nichts. Als ich schwieg, sah Raimund ein, dass ich keinen Bedarf an weiteren Gesprächen hatte. Er seufzte laut und ging weiter, ich folgte ihm. Bei jedem Schritt sah ich mich aber um, machte mir meine Gedanken und ließ meine Wachsamkeit nicht erlahmen.

Wenn diese Frau in der Lage war, über eine so lange Zeit ihre Macht über die Dörfler zu sichern, war sie nicht harmlos. Warum es aber diese Verbindung gab und warum sie nach all der Zeit nicht abgebrochen war, konnte mir Raimund offenbar nicht erklären. Ich hatte das Gefühl, dass er mir auswich. Vielleicht wusste er selbst nicht Bescheid. Aber hätte ich mit einem der Dorfältesten reden sollen?

Es knackte im Gebüsch, laut und deutlich. Ich blieb stehen und lauschte. Irgendwo rechts von mir, überlegte ich. Als hätte ein schwerer Stiefel einen Zweig zerbrochen. Während Raimund weiterging, mit knarrenden Schuhen und lautem Atem, konzentrierte ich mich auf die Umgebung. Mir fiel nichts auf. Hatte ich mich getäuscht, spielten mir meine gereizten Sinne einen Streich?

Raimund setzte einen Schritt vor den anderen. Die Dolche in seinem Gürtel klirrten leise, das Leder in den Schulterstücken seiner Jacke knarzte. Für mein Empfinden machte er viel zu viel Lärm. Dabei wäre mir völlige Stille lieber gewesen, damit ich mitbekam, wer sich durch das Strauchwerk zu meiner Rechten bewegte. Nicht dass ich einen Angriff befürchtete – woher sollte ein Gegner kommen? –, aber ich hatte keine Lust darauf, dass mich jemand aus dem Verborgenen belauerte.

Vielleicht sollte ich diesen Jemand aufstöbern, ihm einen großen Schrecken einjagen? Als ich auf dem Boden einen Steinbrocken sah, zwischen Raimund und mir gelegen, grinste ich.

Ich sprang nach vorne, bückte mich, griff nach dem Stein, zerrte ihn aus dem feuchten Erdboden und schleuderte ihn – das alles in einer einzigen Bewegung – in die Richtung, in der ich den anderen Menschen vermutete. Es prasselte zwischen den Zweigen, der Stein krachte durch das Strauchwerk und prallte gegen etwas Hartes, wahrscheinlich einen Baumstamm. Vögel stoben aufgeregt in die Höhe, kleine Tiere rannten durch die Büsche, und ich hörte einen überraschten Aufschrei. Ob es ein Mann war oder eine Frau, erkannte ich nicht.

»Herr, was ist?« Raimund Riemenschneider, der bisher nicht mitbekommen hatte, dass ich zurückgeblieben war, blickte in meine Richtung. Sein Mund stand offen, sein Gesicht war eine Maske des Staunens.

Ich achtete nicht länger auf ihn, sondern brach mit Wucht durch das Gestrüpp. Beide Arme hielt ich so vors Gesicht, dass ich gut geschützt war und dennoch etwas sah. Äste schlugen mir gegen Arme und Körper, Zweige brachen unter meinem ungestümen Vorstoß. Mit mehreren Sätzen eilte ich in die Richtung, aus der ich den Schrei vernommen hatte. Ich wusste, dass es nur eine geringe Möglichkeit gab, auf unbekanntem Grund jemanden zu fangen, der sich offenbar gut tarnen konnte – aber ich wollte es zumindest versuchen. Wer im Wald steckte und uns belauerte, wusste entweder einiges oder hatte zumindest etwas zu verbergen.

Jemand bewegte sich vor mir, keine fünf Schritte entfernt. Ich spürte den anderen – oder die andere? – mehr, als dass ich ihn oder sie sah. Am Rand meiner Wahrnehmung war ein schneller Atem, waren rasche Schritte, die aber viel leichtfüßiger als die meinen wirkten, knirschte das Unterholz und splitterten Zweige. Meine eigenen Bewegungen kamen mir lauter vor, mein Dolch schlug gegen den Oberschenkel, die Taschen knallten auf meinen Rücken, und ich bereute bei jedem Sprung, dass ich so viele Gerätschaften und Waffen mit mir herumschleppte.

Aber ich spürte, dass ich dem Unbekannten näher rückte. Wir mussten uns beide durch das Gestrüpp schlagen, wir hatten jeweils einen starken Widerstand zu überwinden. Derjenige, den ich verfolgte, schien leichter zu sein und ein Stück eleganter zwischen den Bäumen hindurchzukommen – aber ich war stärker, konnte mit der Kraft meiner Arme und Beine wesentlich mehr Blätter zerfetzen, Zweige zur Seite schleudern und Äste unter meinen Stiefeln zerbrechen. Wer am Ende dieser Verfolgung obsiegen würde, war nicht sicher – aber ich war gewillt, alles daran zu setzen, den Menschen einzufangen, dem ich hinterherrannte.

Wer lauerte entlang eines Wegs, während zwei Männer auf dem Weg zu einer Hexe waren? Wer schlich sich durch Gestrüpp, verborgen von den Blicken der Wandernden? Während ich sprang und rannte, mit beiden Armen ins Gestrüpp griff und gleichzeitig mein Gesicht zu schützen versuchte, durchdachte ich die Situation.

Weit kam ich nicht. Weder mit meinen Gedanken noch mit meiner Verfolgungsjagd erreichte ich einen Punkt, von dem aus ich die Welt hätte besser überblicken und beurteilen können. Ich hatte für einige Augenblicke vergessen, dass wir uns in einem sumpfigen Gelände aufhielten, dass der Weg, auf dem wir gegangen waren, vor allem deshalb als Weg diente, weil er stabilen Untergrund bot. Bewusst nahm ich das erst wieder wahr, als ich nach einem Sprung auf dem Boden auftraf, sofort einsackte, mit dem rechten Bein stärker als mit dem linken, dann das Gleichgewicht verlor und zur Seite kippte. Ich spürte den Schmerz, der durch meinen rechten Fuß raste, riss die Arme zur Seite, in einer raschen Bewegung, über die ich nicht einmal ansatzweise nachdachte, und stürzte mit voller Wucht auf den Boden, mit dem Rücken gegen einen dünnen Baumstamm.

Rechtzeitig drehte ich den Kopf zur Seite, sodass mein Gesicht nicht in den Dreck knallte und keine zerbrochenen Zweige die Augen treffen konnten. Mit einem Fluch riss ich den Fuß aus dem sumpfigen Loch, in das ich gestolpert war, ignorierte den Schmerz, der sich immer weiter ausbreitete, drehte mich zur Seite und stützte mich auf die Unterarme auf. Vielleicht konnte ich den Menschen, den ich eigentlich verfolgen wollte, noch sehen, vielleicht war es mir möglich …

Ich nahm eine Bewegung wahr, kein Dutzend Schritte vor mir, eine Gestalt in einem dunklen Umhang, das Gesicht unter einer Kapuze verborgen, schlank und schnell in den Reaktionen. Sie hatte angehalten, wahrscheinlich hatte sie meinen Fluch und meinen Sturz mitbekommen. Zwischen mir und der Gestalt öffnete sich eine Fläche ohne Gestrüpp, ein matschiger Tümpel, dessen Untiefen ich nicht erkennen konnte, ein Stück Dreck mitten im Wald. Wäre ich dort hineingestürzt, hätte ich womöglich ums Überleben kämpfen müssen. Wollte ich die Verfolgung fortsetzen, musste ich um den Tümpel herumrennen, und … Wütend richtete ich mich weiter auf, ohne auf den Schmerz im Fuß zu achten.

Die Gestalt vor mir bewegte sich schnell, zwei Dolche flogen in meine Richtung. Sie trafen den Baumstamm an meiner Seite, keine Handbreit über mir, der eine rechts, der andere links von meinem Kopf. Dann drehte sich die Gestalt wieder um und verschwand – ohne dass ich viel hören konnte – wie ein Schatten im Strauchwerk.

Das war eine Warnung, dachte ich. Wer so genau werfen kann, der trifft auch. Ich blieb auf den Unterarmen. Es war eindeutig: Ich hatte die Verfolgungsjagd verloren.

Als ich mich weiter aufrichten wollte, merkte ich, dass mein Fuß stärker als erwartet schmerzte. Offenbar hatte ich ihn mir verstaucht oder gezerrt. In Gedanken verfluchte ich mich. Wie hatte ich nur so unvorsichtig sein können? Warum war ich blindlings ins Gebüsch gestürzt?

Wie ein Anfänger!, schimpfte ich in Gedanken.

Ich stemmte mich mit dem Rücken und dem rechten Arm gegen den Baumstamm, sodass ich genügend Halt hatte. Dann zog und drückte ich mich Stück für Stück nach oben. Auf halber Strecke hielt ich inne und zog die Dolche aus dem Holz. Ihre Klingen erreichten nur die Länge meines Zeigefingers, aber sie waren nadelspitz und an den Seiten gründlich geschärft worden. Hätten sie mich getroffen, müsste ich mir keine Gedanken über mein schmerzendes Bein mehr machen.

Ich betrachtete die Dolche gründlich. Sie sahen nicht so aus, als hätte man sie in Gift getränkt. Das Holz der Griffe war schlicht, man hatte auf Zierrat aller Art verzichtet. Die Klinge bestand aus gepflegtem Eisen, zu teuer für einfache Leute, die in einem Wald- und Sumpfgebiet lebten. Sorgsam wickelte ich sie in ein Ledertuch, das ich mit mir führte, und steckte das Bündel in eine der Seitentaschen meiner Jacke. Die Dolche würde ich später genauer untersuchen.

Neben mir brach Raimund Riemenschneider durch das Gebüsch, wie eine Lawine, die einen Berghang herunterrollte und auf ihrem Weg alles zermalmte oder zerfetzte. Er stutzte und eilte dann zu mir. »Was ist mit Euch, Herr?«, fragte er.

»Du hast dir Zeit gelassen«, sagte ich grimmig. »Zu zweit hätten wir diesen Kerl vielleicht sogar erwischt. Allein war ich zu langsam und …« Ich wies auf meinen Fuß. »Ich bin in ein verdammtes Sumpfloch getreten und hätte mir fast etwas gebrochen. Hilf mir, damit wir weiterkommen! Im Augenblick bereitet mir jede Bewegung am Fuß nur Schmerzen.«

Raimund ging in die Knie, fischte einen Beutel unter seinem Umhang hervor. Als er ihn öffnete, entströmten ihm unterschiedliche Gerüche nach Blättern und vergorenen Früchten. »Ich kümmere mich um Euch«, versprach er. »Bleibt ganz ruhig. Ich verstehe mich auf Heilkunde.« Er seufzte. »Aber schnell vorankommen werden wir nicht mehr.«

Der weitere Weg wollte kein Ende finden. Raimund Riemenschneider musste mich zeitweise stützen, weil ich meinen Fuß nicht belasten konnte. Jede Bewegung schien einen Dorn in die Fußsohle zu treiben, der dann immer weiter nach oben gedrückt wurde. Zwar hatte mir Raimund einen Verband aus Blättern und Kräutern umgelegt, der – so sagte er – bald Erfolge bringen würde, aber davon spürte ich noch nichts. So schleppten wir uns mühsam über den schmalen Weg, der eigentlich nur für einen Menschen ausgelegt war, nicht für zwei Männer nebeneinander.

Ich wusste, dass Raimund sich auf die Kräuter des Waldes verstand. In einem anderen Land hätte man einen jungen Mann wie ihn, der durchaus begabt war und schnell lernte, vielleicht sogar auf eine Schule geschickt. In diesem abgelegenen Winkel Clanthons würde er allerdings für alle Zeiten zwischen Wald und Sumpf leben, irgendwann eine Frau heiraten, Kinder großziehen, und stets als Jäger oder Bauer arbeiten. Ich war froh darüber, in jungen Jahren solche Dinge wie Lesen und Schreiben gelernt zu haben, auch wenn ich viele Kenntnisse von früher nie mehr nutzen würde.

Im Augenblick war das aber ohnehin gleichgültig. Raimund hatte meinen Fuß und meine Waden mit einem Verband aus Blättern umwickelt und mir aus Baumrinde eine Sohle gebastelt. Den Schuh hatte ich mir daraufhin an meinen Gürtel gebunden. Immerhin hatte Raimund darauf verzichtet, mir mit Stöcken eine Schiene zu bauen. Er hatte gemeint, dass dies nicht nötig sei, und ausführlich versichert, wie wirkungsvoll sein Verband wirke.

Bei jedem Schritt ärgerte ich mich über mich. Ich war unvorsichtig gewesen, hatte mich von meinen Instinkten lenken lassen und mich unnötig in Gefahr begeben. Nachdenklich versuchte ich, mir jeden Augenblick noch einmal aus der Erinnerung zurückzuholen. Was war genau im Wald geschehen, wo hatte ich mich täuschen lassen? Der Unbekannte hätte mich töten können, jeder der Dolche hätte mich durchbohrt. Doch der Unbekannte hatte mich warnen wollen, mehr nicht, da war ich mir sicher. Aber warum gab er sich nicht zu erkennen, warum sprachen wir nicht einfach miteinander?

»Wir sind bald da«, versuchte mich Raimund zu trösten. »Wenn wir bei der Hexe sind, kann sie sich um Euren Fuß kümmern.«

Ich stöhnte mehr vor Wut als vor Schmerz. »Das klingt hervorragend. Wir wollen zu der Frau, weil sie wohl etwas mit Jolana angestellt hat. Ich wollte sie zur Rede stellen, wollte Druck auf sie ausüben. Und dann brauche ich womöglich ihre Hilfe.«

Der Schweiß lief mir in Strömen über den Körper. Vielleicht sollten wir umkehren, vielleicht einfach aufgeben. Ich war nicht in der Lage, einen Kampf zu bestreiten. Wenn die Hexe einen bewaffneten Mann oder auch eine Gruppe von Männern bereitgestellt hatte, die mich und meinen Begleiter empfingen, brauchten wir uns erst gar nicht zu wehren. In meinem jetzigen Zustand war ich nicht in der Lage, gegen jemanden zu kämpfen. Wahrscheinlich würde ich es gerade schaffen, meine Waffe zu ziehen, dann würde ich schon in den Dreck stürzen.

»Wir sind gleich da, Herr«, sagte Raimund, als ob er meine Gedanken erraten hätte. »Es sind nur noch wenige Schritte. Macht Euch auf einen schönen Anblick gefasst. Zumindest hat man mir das immer so erzählt.«

Als wir aus dem Wald kamen und die ersten Schritte auf eine Lichtung traten, verstand ich, was er gemeint hatte. Wir hatten eine Stelle im Sumpfwald erreicht, die nicht in das Bild passte, das ich mir von der Gegend gemacht hatte. Die Lichtung war erstaunlich flach, nur leichte Bodenwellen zogen sich von einer Seite zur anderen, als habe jemand die sanften Wellen eines Sees eingefroren und mit Erde bedeckt. Feiner Rasen bedeckte die Lichtung, immer wieder unterbrochen von kleinen Kräuterbüschen und bunt schillernden Blumen, die einen Geruch verströmten, der den Gestank des Sumpfes weit in den Hintergrund trieb. Ich kam mir vor wie in einem der Gärten, die sich die Herrscherhäuser meiner esranischen Heimat hatten anlegen lassen.

Am stärksten aber beeindruckte mich das Haus, das sich inmitten der Lichtung erhob. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte: vielleicht eine Kate aus dreckigem Holz, in der eine alte Frau hauste, vielleicht ein Palast aus Steinen, der seit den Zeiten der Mythanen in diesem abgelegenen Wald stand, vielleicht eine Höhle, in der es nach Kot und Dung, nach schmutziger Kleidung und verschimmeltem Laub roch. Stattdessen erhob sich vor mir ein Haus, das offensichtlich aus massivem Holz erbaut worden war und gut drei Mannslängen in die Höhe ragte. Das Giebeldach erinnerte mich an die Häuser wohlhabender Fischer an der Küste, in den Fenstern glitzerte teilweise sogar Glas, was auf Reichtum hinwies. Schwere Läden zeigten, dass man die Fenster verriegeln konnte.

Wie eine Festung sah es aber nicht aus. Das Holz war bemalt und mit Schnitzereien verzierte. Jede Kante schien ein Bildnis zu sein, jedes Eck eine Figur. Überall grinsten mich seltsame Fratzen an, reckten sich Schwerter und andere Waffen in meine Richtung. Kleine gehörnte Wesen mit menschlichem Körper tanzten als Holzfiguren über die Oberfläche von wuchtigen Querbalken, Tierkreiszeichen schimmerten aus Holzvertäfelungen oder hatten sich um Astlöcher gelegt. Schon nach dem ersten Anblick wurde mir bewusst, dass ich Tage damit verbringen konnte, die einzelnen Bilder zu bewundern – und ich würde nach diesen Tagen nicht damit fertig sein, jedes Detail in mich aufzunehmen.

»Was ist das, Raimund?«, sagte ich keuchend und hielt an. »Ein Palast aus Holz, ein Kunstwerk mit unzähligen Feinheiten?«

»Ich war noch nicht hier«, gestand er. »Aber das ist das Haus der Hexe im Sumpfwald. Hier wohnt sie seit vielen Jahren, und niemand weiß viel über sie.«

»Hat sie eigentlich auch einen Namen, diese Hexe?«

»Wir wissen ihn nicht. Niemand nennt ihn, vielleicht trägt sie keinen.«

Ich fluchte auf Bekassidisch. »Auf jeden Fall scheint sie über mehr Einfluss zu verfügen, als euer kleines Dorf ihr verschaffen kann.«

Wir gingen weiter. Je näher ich kam, desto mehr Details erkannte ich. Ich blieb auf dem Weg, der aus Steinplatten bestand und anfangs in gerader Linie auf das Haus zuführte. Die Pflanzen bildeten Muster, die Blumen wuchsen so, dass sie an große Augen erinnerten. Jedes Detail am Gebäude und auf dem Rasen schien eine Bedeutung zu haben oder zumindest künstlerisch aufgewertet worden zu sein.

Als der Weg die ersten Kurven schlug und sich zwischen den Blumen hindurchzuwenden schien, hielt ich an. »Warum gehen wir nicht geradewegs weiter?«, fragte ich und wies auf das Haus. »Es ist doch albern, einem solchen Kurs zu folgen.«

Raimund verzog das Gesicht. »Nun, Herr …« Er hielt inne, als wüsste er nicht, was er sagen sollte. »Man muss auf dem Weg bleiben, das habe ich oft erzählt bekommen. Verlässt man den Weg, ist man in Gefahr.«

»In Gefahr? Wegen irgendwelcher Pflanzen?« Ich schnaubte und wollte an der nächsten Kurve eine Abkürzung nehmen. »So ein Unfug!«

Mit einem Ruck riss er mich zurück, bevor ich meinen Fuß auf das Gras setzen konnte. »Verzeiht mir, Herr«, sagte er, während er mich festhielt, »dass ich Euch so ungebührlich gepackt habe. Aber nach allem, was ich weiß, sind diese Pflanzen wirklich gefährlich. Und man darf nur mit besonderer Erlaubnis der Hexe über die Wiese gehen.«

»Dann soll sie eben Schilder aufstellen, dass man ihren Rasen nicht betreten darf.« Ich schüttelte seine Hände ab, die meine Schultern festhielten. Sofort schoss wieder ein Schmerz durch meinen Fuß, der bis in die Oberschenkel raste. Ich keuchte, Schweiß trat mir auf die Stirn. »Verdammter Dreck! Das ist doch sicher nur ein Aberglaube, mit dem sich die Frau schützt.«

Er wiegte den Kopf. Dann griff er in seine Jacke und holte etwas hervor, das ich erst auf den zweiten Blick erkannte: ein wunderlich geformtes Stück Holz, noch feucht vom Waldboden. »Das habe ich im Wald aufgehoben«, sagte er. »Ich schnitze aus solchen Stücken gern Spielzeug für die Kinder des Dorfes.«

Diese Seite kannte ich noch nicht von ihm. Raimund war in vielen Dingen geschickt, das wusste ich, aber er verblüffte mich immer wieder. Nicht nur, weil er eine so hübsche und kluge Schwester hatte, die nicht zu seinem eher zurückhaltenden Gemüt passen wollte.

»Und nun?«, fragte ich. »Wir haben doch keine Zeit für Spielereien, wir wollen zu der Hexe.«

»Sie wird ohnehin schon wissen, dass wir vor ihrer Tür stehen«, meinte er trocken. Er wiegte das Holz in den Händen. »Seht einfach, was geschieht.« Er drehte sich zur Seite und schleuderte das Holz gut zwei Dutzend Schritte von uns weg. »Es ist …«

Er brauchte nicht weiterzusprechen. Das Holzstück landete auf der Wiese, prallte von dieser ab, landete erneut, rollte einen Schritt weiter und blieb liegen. Wo es zuerst aufgetroffen war, verfärbte sich das Gras in Windeseile in ein rötlich schimmerndes Grau; es schien zu brodeln. Einige niedrige Büsche in der Nähe formten in ebensolcher Geschwindigkeit dünne Äste aus, an denen gefährlich aussehende Dornen wuchsen. Die Äste bildeten einen Wall um die Stelle, an der der Ast gelandet war, sie schossen in die Höhe und dann schoss eine dünne Mauer aus schwarzem Holz und glitzernden Dornen in die Höhe.

Auch um das Holzstück veränderte sich das Gras, wurde grau, schimmerte rötlich und fing an, sich in eine brodelnde Masse zu verwandeln. Staunend sah ich zu, wie das Holz von der Masse überwuchert wurde, als ob Unmengen von Ameisen aus dem Nichts gekommen seien, um es aufzufressen. Blasen entstanden und zerplatzten, während mir langsam die dünne Mauer die Sicht auf das Holz nahm.

Ich wandte mich ab. »Das ist …«, fing ich an.

»Ihr könnt es ruhig so sagen«, ertönte eine weibliche Stimme vom Haus her. »Das ist Hexerei, meinetwegen auch Magie. Nennt es, wir Ihr wollt.«

Ich fuhr herum. »Wo bist du?«, rief ich. »Zeig dich, du Hexe!«

»Tretet näher, Fremder«, vernahm ich die Stimme erneut, »und Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wenn Ihr sie sehen wollt, versteht sich.«

Ich fluchte erneut. »Raimund, hilf mir!«, befahl ich zornig. »Ich werde das Haus dieser Hexe betreten und notfalls die Wahrheit aus ihr herausprügeln.«

Raimund sagte keinen Ton, sondern stützte mich. Der Weg war gerade breit genug für uns. Trotzdem achteten wir darauf, nicht versehentlich eine Abkürzung zu nehmen und auf das Gras zu treten. Blickte ich aus dem Augenwinkel zur Seite, sah ich noch die dünne Mauer und in ihrem Innern den Fleck, an dem zuvor ein Stück Holz gelegen hatte.

Langsam gingen wir auf das Haus zu; ich humpelte und hatte bei jedem Schritt neue Schmerzen. Aber ich war voller Wut über meine eigene Dummheit, im Wald gestürzt zu sein, und voller Zorn über diese Hexe, die einen merkwürdigen Einfluss auf Jolana ausübte, die irgendwelche Dinge mit den Menschen des Dorfes anstellte und deren Macht ich zurückdrängen wollte. In diesem Land konnte es nicht sein, dass eine Hexe ein kleines Reich mitten im Sumpfwald errichtet hatte, das offenbar seit vielen Jahren bestand und von dem der König und seine Ritter nichts wussten!

Vor dem Haus erstreckte sich eine freie Fläche, mehrere Mannslängen breit und tief, ein Rechteck aus Steinplatten, auf dem sich gut zwei Dutzend Männer hätten aufstellen können. Eine ausladende Treppe aus Holz führte zur Eingangstür, die im Schatten lag. Ich erkannte aufwendige Schnitzereien auf ihrer Oberfläche, die mich an Dornenranken oder Wildblumen erinnerten. Vielleicht sollten es Abbilder der seltsamen Pflanzen sein, die das Haus umrankten.

»Ihr könntet mich Hohe Frau nennen«, ertönte wieder die Stimme. »Das wäre höflicher. Ich entbiete Euch schließlich ebenfalls den Respekt, der Euch gebührt.«

Ich ging nicht darauf ein. »Wir wollen, dass du den Bann um Jolana beendest!«, rief ich gegen die Mauern des Hauses. »Lass uns ein, oder komm raus. Wir sollten uns unterhalten.«

»Das finde ich auch. Aber den Respekt, den solltet Ihr noch lernen.«

Während des kurzen Gespräches hatte ich mich weiter der Treppe genähert. Nur wenige Schritte trennten mich von ihr, als sich die Tür von innen öffnete. Ich hielt inne. Falls sich die Hexe bequemte, selbst zur Tür zu kommen, wollte ich sie auf mich zugehen lassen.

»Ich schicke Euch einen meiner Kämpfer«, sagte die Frauenstimme. »Wenn Ihr diesen überwindet, können wir weiterreden.«

»Was …?«, fing ich an, konnte aber nicht ausreden.

Mit voller Wucht wurde die Tür zur Seite geschleudert. Ich hatte keine Gelegenheit, ins Innere des Hauses zu blicken, weil der Eingang sofort verdeckt wurde. Ein Mann stand in der Türöffnung, wuchtig und groß. Ich schätzte, dass er ein wenig größer war als ich selbst, aber viel breiter und muskulöser. Ich erkannte lange schwarze Haare, die unter einem Helm aus Leder und Eisen hervorfielen. Schultern und Oberarme waren ebenso wie der Unterleib und die Oberschenkel durch weitere Rüstungsteile geschützt.

In Gedanken stöhnte ich auf. Schon unter gewöhnlichen Umständen hätte ich meine Schwierigkeiten gehabt, einem solchen Kraftprotz entgegenzutreten. In meinem geschwächten Zustand und mit nur einem Bein, mit dem ich richtig auftreten konnte, war ich alles andere als ein starker Gegner. Und der Mann sah nicht so aus, als wollte er sich in aller Ruhe mit uns unterhalten.

»Keine Zeit für Feinheiten«, knirschte ich. »Raimund, du gehst auf die rechte Seite und sicherst von dort. Dann nehmen wir den Kerl in die Zange, wenn er Ärger haben möchte.«

»Ja, Herr.« Raimund griff an seinen Gürtel, zog zwei Dolche und bewegte sich um mich herum, wobei er immer die Eingangstür mit dem großen Mann im Auge behielt.

»Nicht der Riemenschneider!«, ertönte die weibliche Stimme aus dem Innern des Hauses. »Er ist aus dem Sumpfwald, er steht unter meinem Schutz.«

Eine urweltliche Kraft schien aus dem Haus zu dringen, ohne dass ich ihren Ursprung sehen konnte. Ich sah nur, wie Raimund Riemenschneider auf einmal von etwas erfasst und zur Seite gestoßen wurde, gegen das er keinen Widerstand leisten konnte. Er stolperte, versuchte sich zu fangen, wurde gestoßen, als ob ihm ein unsichtbarer Riese gegenüberstünde, stolperte erneut, schrie empört: »Hey, was soll …?«, stürzte mit Wucht auf den Boden, verlor seine Dolche, die klirrend über den Stein rutschten, stöhnte vor Schmerz und Überraschung auf, rollte weiter, als ob ihn jemand mit Tritten malträtierte, versuchte sich zu wehren, hatte aber nicht die geringste Chance.

»Pass auf, Raimund!«, schrie ich, als ich erkannte, wohin es ihn trieb. »Die Blumen, das Gras!« Er durfte auf gar keinen Fall von den Steinplatten geschubst und in die Wiese geprügelt werden.

Ich hatte keine Möglichkeit, meinem Diener zu helfen. Der Kerl in der Tür überwand die Treppenstufen mit einem großen Sprung und eilte auf mich zu. In der Hand hielt er eine Keule, ein mörderisches Ding aus schwerem Holz, in das Nägel getrieben worden waren, eine primitive, aber tödliche Waffe, die meinen Kopf innerhalb kürzester Zeit in Mus verwandeln würde, wenn ich nichts tat. In fieberhafter Eile riss ich den Dolch aus seiner Halterung an meiner Seite.

Das Gesicht des Kerls erkannte ich kaum, dazu blieb keine Zeit. Ich erkannte die braune Färbung seiner Haut, er stammte eindeutig nicht aus Clanthon und einem der umliegenden Länder, sondern eher aus einem der wärmeren Länder Magiras. Er könnte von einem der Waranag-Stämme kommen, überlegte ich in Panik, dazu würden die Waffe und die Hautfarbe passen. Früher hatte ich den einen oder anderen Kampf mit Angehörigen der sogenannten Wagenvölker ausgetragen.

Aber dieses Früher war lange her. Das Hier und Jetzt waren mein Diener Raimund, der von einer unsichtbaren Kraft über den Platz geschlagen wurde, ich in meinem angegriffenen Zustand und der Kerl vor mir, der offenbar nichts anderes vorhatte, als mich zu töten. Mir blieb kein Augenblick, um mir eine Taktik auszudenken, so schnell ging alles. Noch während ich aus dem Augenwinkel Raimunds verzweifelten Kampf sah, stand der Kerl schon vor mir.

Ich konnte mein rechtes Bein nicht belasten, war nicht in der Lage, auszuweichen und den Kerl von der Seite her anzugreifen, musste stehen bleiben und seinen vernichtenden Angriff zumindest in Würde über mich ergehen lassen. Verzweifelt warf ich mich zur Seite und zugleich nach vorne, dem Angreifer entgegen, den Dolch kampfbereit in der Hand.