Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

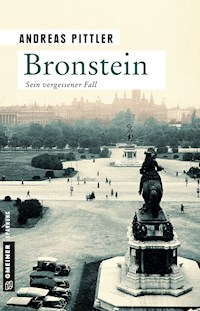

Wien, Herbst 1948. Die Stadt blutet dreieinhalb Jahre nach Kriegsende immer noch aus vielen Wunden, und auch an David Bronstein ist diese Zeit nicht spurlos vorübergegangen, geht er doch seiner unwiderruflichen Pensionierung entgegen. Bald wird er nicht mehr gegen Verbrecher, sondern gegen Langeweile und Einsamkeit ankämpfen. Just da meldet man ihm die Entführung eines US-Amerikaners im sowjetischen Sektor, und Bronstein nimmt noch einmal Witterung auf. Es zeigt sich rasch, dass das Opfer eigentlich ein jüdischer Mitbürger aus Wien gewesen war, dem 1938 gerade noch die Flucht gelang, während seine gesamte Familie von den Nazis in den Tod getrieben wurde. Die damaligen Täter, so findet Bronstein heraus, leben unbehelligt mitten in Wien. Bronstein nimmt sich der Sache mit aller Kraft, über die er noch verfügt, an, was bei seinem Vorgesetzten auf wenig Gegenliebe stößt. Der will lieber den Mord an einer Geheimprostituierten aufgeklärt wissen, während man die Vergangenheit ruhen lassen soll. Bronstein aber hat mit den Nazis noch seine ganz persönliche Rechnung offen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ANDREAS PITTLER

IN DER SACHEAPFELBAUM

BRONSTEINS LETZTER FALL

Kriminalroman

INHALT

PROLOG

I. DIENSTAG, 26. OKTOBER 1948

II. MITTWOCH, 27. OKTOBER 1948

III. DONNERSTAG, 28. OKTOBER 1948

IV. FREITAG, 29. OKTOBER 1948

V. SAMSTAG, 30. OKTOBER 1948

VI. SONNTAG, 31. OKTOBER 1948

VII. MONTAG, 1. NOVEMBER 1948

VIII. DIENSTAG, 2. NOVEMBER 1948

IX. MITTWOCH, 3. NOVEMBER 1948

X. DONNERSTAG, 4. NOVEMBER 1948

XI. FREITAG, 5. NOVEMBER 1948

EPILOG

HISTORISCHE NACHBEMERKUNG

PROLOG

Herschel Apfelbaum hatte selbst nicht geglaubt, jemals wieder einen Fuß auf Wiener Boden zu setzen. Doch dann war das Verlangen einfach übermächtig geworden. New York mochte ja das Zentrum der Welt sein. Aber von wirklichem Kaffee verstanden die Amis genau nichts. Ihr Gesöff verdiente nicht einmal annähernd diese Bezeichnung. Mit Schrecken dachte Apfelbaum daran, wie die Amerikaner ein und dieselbe Kanne stundenlang herumstehen ließen, sodass die in ihr enthaltene Flüssigkeit am Ende nur noch nach Schierling schmeckte. Und obwohl gleich ihm unzählige Wiener in die Stadt am Hudson geflüchtet waren, so ließ sich nirgendwo ein Kaffeehaus finden, wo man wusste, wie man dieses göttliche Getränk zubereitete und wie man es verfeinerte. Keine Rede von einem Pharisäer, von einem Biedermeier oder einem Einspänner, ja nicht einmal eine Schale Gold war in dieser großen Stadt zu bekommen. Und erst die Mehlspeisen! Was die New Yorker Apfelstrudel nannten, das war eine Beleidigung für jeden Apfel, der etwas auf sich hielt. Von einer Sachertorte hatte in Brooklyn noch nie jemand etwas gehört, und was ein Kaiserschmarren sein sollte, das konnten die Yankees sich nicht einmal im Ansatz vorstellen. Die USA mochten die Weltmacht Nummer Eins sein, doch vom Essen verstanden sie so viel wie die Briten, von denen sie einst kolonialisiert worden waren. Apfelbaum verzehrte sich nach einem Wiener Schnitzel, einem Tafelspitz, einem Stefaniebraten, ja selbst ein Bruckfleisch wäre ihm im Vergleich zu dem amerikanischen Fraß wie das reinste Paradies vorgekommen.

Und so war er eines milden Septembertages zu dem Schluss gekommen, seine Zelte in der neuen Welt abzubrechen. Ein Ticket war rasch besorgt, und so schipperte Apfelbaum nach über zehn Jahren zurück in die alte Heimat. Mit einer gewissen Unruhe zwar, die jedoch keinesfalls zu vergleichen war mit jener, die ihn 1938 aus Europa fortgetrieben hatte. Nach Zwischenstopps in Galway und Southampton war der Ozeanriese schließlich in Le Havre angekommen, von wo aus Apfelbaum Paris ansteuerte. Und da ihn seine Expedition ohnehin schon finanziell an den Rand des Ruins gebracht hatte, ließ er sich auch in der Seine-Metropole nicht lumpen und bestieg den Orient-Express, der ihn über Straßburg, München und Salzburg nach Wien brachte.

Dort musste er sich erst einmal orientieren. Zwar war ihm berichtet worden, dass die Stadt an der Donau in einzelne Zonen geteilt war, doch hatte er sich keine Vorstellung gemacht, was das in der Praxis bedeutete. Das Hotel Kummer etwa, in dem er vor dem Anschluss Freunde und persönliche Gäste untergebracht hatte, fungierte nun als Hauptquartier der französischen Besatzung. Das Hotel Fürstenhof war aufgrund zahlreicher Bombenschäden unbenützbar. Und als er der Innenstadt zustrebte, um dort ein Plätzchen für sich zu finden, da stellten sich ihm eilig Rotarmisten in den Weg, die kehlig nach seiner Legitimation verlangten. Immerhin aber befanden sie seine Papiere für in Ordnung und nannten ihm sogar eine Bleibe nahe dem Petersplatz, wo er sich schließlich rechtschaffen müde ein Zimmer nahm.

Und nun, nach einer durchwachten Nacht mit Blick auf den Stephansdom, von dem allein die traurigen Türme in die Höhe ragten, da das Dach immer noch fehlte, lenkte Apfelbaum seine Schritte in Richtung der Mazzesinsel, begierig, herauszufinden, was aus jenem Haus geworden war, in dem er seine Jugend verbracht hatte.

Einige Stunden später wusste er, es war keine gute Idee gewesen, in seine Geburtsstadt zurückzukehren. Auch drei Jahre nach Ende des Krieges blutete Wien aus unzähligen Wunden. Eine Ruine lehnte sich erschöpft an die andere, und von lukullischen Köstlichkeiten konnte keine Rede sein. Die Menschen wirkten Schatten gleich, mit leeren Augen und eingefallenen Wangen, und sie schienen dankbar für ein paar Erbsen und eine karge Suppe mit einem Kohlblatt darin. Ausgemergelte Gestalten taumelten durch eine apokalyptische Unterwelt, seelen- und perspektivlos, und Apfelbaum war es, als wandelte er durch ein Bild von Hieronymus Bosch. Keine Spur von Schloimes koscherer Bäckerei, von Tzipis Milchgeschäft oder von Onkel Yitzhaks Tuchhandel. Apfelbaum wanderte herum, bis ihn seine Beine nicht mehr trugen, doch er fand keinen einzigen Menschen, der sein Jiddisch verstand oder auch nur verstehen wollte. Als sich die Dämmerung langsam über den Donaukanal legte, da wusste Apfelbaum, er musste den Rest seiner Barschaft aufbringen, um schleunigst wieder aus Wien abzureisen.

Die engen Gässchen rund um die Praterstraße waren ob der fehlenden Straßenbeleuchtung bald schon in ein bedrohliches Dunkel gehüllt, und Apfelbaum war sich nicht mehr sicher, überhaupt den Weg zurück in sein Hotel zu finden. In wachsender Unruhe beschleunigte er sein Tempo, was die Schmerzen in seinem Körper noch einmal anwachsen ließ. Zu der Angst, er mochte es nicht mehr in die Innenstadt schaffen, gesellte sich die Furcht vor den seltsamen Figuren, die ihm zwei Seitengassen zuvor das erste Mal aufgefallen waren. Zuerst hatte er ihnen weiter keine Beachtung geschenkt, doch bald musste er sich eingestehen, dass sie ihn verfolgten. Erst noch mit einigem Respektsabstand, bald schon aber mit immer kleiner werdender Distanz. Apfelbaum sehnte sich nach dem Donaukanal, hoffend, dort würde die Szenerie belebter sein, sodass ihm niemand mehr nach Leib und Leben trachten mochte. Eilig passierte er die Tempelgasse und hielt weiter auf den Schwedenplatz zu. Endlich war die Aspernbrückengasse erreicht. Doch Apfelbaum blieb keine Zeit für erleichternde Gedanken. Die Männer waren nur noch wenige Meter hinter ihm. Noch einmal erhöhte er seine Geschwindigkeit, kam ins Keuchen und gleich danach ins Straucheln. Ihm war, als spürte er den Atem der Männer in seinem Genick. Apfelbaum wog seine Chancen ab. Er würde es nicht mehr bis zum Donaukanal schaffen. Blitzschnell traf er eine Entscheidung. Er wirbelte herum, bereit, sich den Männern zu stellen. Doch ehe er noch den Mund aufmachen konnte, traf ihn eine Faust mitten auf die Nase. Und das mit solcher Wucht, dass er ansatzlos nach hinten kippte und mit dem Hinterkopf hart am Straßenpflaster aufschlug. Ihm war, als entrang sich seiner Kehle noch ein letzter Seufzer. Dann war alles nur noch schwarz und still.

I. DIENSTAG, 26. OKTOBER 1948

Mit einer gewissen Portion Wehmut blickte David Bronstein auf das vor ihm befindliche Kalenderblatt. Theoretisch verblieben noch genau 25 Arbeitstage bis zu seiner Pensionierung. Doch da man ihm geraten hatte, den offenen Resturlaub nicht zu konsumieren, würde der 5. November, ein Freitag, wie ihm der Kalender verriet, sein allerletzter Arbeitstag sein. Dann kamen 41 Jahre und drei Monate Dienst in der Wiener Polizei zu einem wahrlich banalen Ende.

Er hatte, wie es so schön hieß, durchaus in interessanten Zeiten gelebt, und manch einer seiner Fälle durfte mit einiger Berechtigung spektakulär genannt werden. Doch die lagen samt und sonders weit zurück, und seit Innenminister Helmer vor einem guten Jahr Bronsteins Chef Dürmayer abmontiert und aus dem Polizeidienst gedrängt hatte, war es um Bronstein recht einsam geworden. Anfang des Jahres fand er sich, ebenfalls aus der Staatspolizei abberufen, in der Gruppe IV des Kommissariats Leopoldstadt wieder, die er zwar als Oberst formell leiten durfte, deren Mitarbeiter aber herzlich wenig auf seine Anweisungen gaben. Und er selbst war viel zu müde, um mit 64 Lenzen noch einen solchen Konflikt zu führen. Ein eigenbrötlerischer Sonderling, der seine Tage auf der Wachstube zubrachte und es mit Matthäus 5,37 hielt. Erstattete ihm nämlich doch einmal einer der Inspektoren Bericht, dann antwortete er „Ja, ja“ oder „nein, nein“, denn eigentlich war alles von Übel, nicht nur, was über diese Worte hinausging. Jeden Abend nach getaner Arbeit schlich er müde in seine Wohnung in der Walfischgasse, wo er sich eine kraftlose Suppe einverleibte, ehe er in einen unruhigen Schlaf flüchtete. Und so sehr er unter der unverhohlenen Verachtung litt, die ihm die Kollegen entgegenbrachten, noch mehr fürchtete er die ultimative Einsamkeit, wenn er nicht einmal mehr seinen Schreibtisch in der Leopoldstadt ansteuern konnte. Alle Bücher waren gelesen, alle Verfügungen erlassen, auf die Akte seines Lebens hatte man längst den Deckel draufgetan. Und in neun Tagen würde er nicht einmal mehr feindselige Gesichter um sich haben, nur noch alte Tapeten, auf denen ein paar vergilbte Bilder hingen. Wenn er sich zu einer letzten Aktivität würde aufraffen können und die Fenster- und Türstöcke neu strich, dann würde er im Anschluss wenigstens der Farbe beim Trocknen zusehen können.

Nicht, dass er im Büro sonderlich mehr zu tun gehabt hätte. In den zehn Monaten, die er in der Leopoldstadt nun Dienst tat, hatte es dort kein einziges Gewaltverbrechen gegeben. Kein einziges. Einmal war seine Gruppe zu einem Raufhandel hinzugezogen worden, ein anderes Mal hatte man um ihre Assistenz beim Hochnehmen eines Schwarzhändlerrings am Karmelitermarkt ersucht, doch in beiden Fällen war es Bronstein nicht einmal vergönnt gewesen, wenigstens den Bericht dazu zu verfassen. Er brachte seine Tage damit zu, die Artikel im „Neuen Österreich“ auswendig zu lernen und sich an Zeiten zu erinnern, die, je länger sie zurücklagen, immer mehr an Glanz zu gewinnen schienen.

An diesem Dienstag, so gestand er sich ein, würde das kaum anders sein. Nowotny, einer der jüngeren Kollegen, die ihm nicht ganz so verachtungsvoll gegenüberstanden, ließ sein Gesicht in der Türfüllung blicken. „Herr Oberst“, begann er, „wir haben hier einen alten Herrn, der behauptet, er sei Augenzeuge einer Entführung gewesen. Er schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus. Sollen wir das zu Protokoll nehmen, oder wollen Sie mit ihm sprechen? Immerhin dürfte er ihrer Generation angehören.“

Bronstein griff den Gedanken Nowotnys gerne auf. Ein wenig Abwechslung, so befand er, mochte wahrlich nicht schaden. Für ihn genauso wenig wie für den anderen Alten. Zwei Greise, die nicht mehr viel hatten von ihrer Existenz und denen ein Gespräch daher schon ein einsamer Höhepunkt in einer See voll Plagen sein mochte. „Nur herein mit ihm“, sagte Bronstein daher jovial.

Wenig später saß ihm ein kleines Männlein gegenüber, das sich als Richard Meister vorstellte. Er wohne auf Untermiete in der Praterstraße, weil seine ursprüngliche Wohnung in der Rotensterngasse nach wie vor nicht benützbar sei. Und weil die Verhältnisse in seiner derzeitigen Bleibe insgesamt eher beengt seien, verbringe er trotz der nun schon eher kühlen Jahreszeit viel Zeit am offenen Fenster. „So auch gestern am Abend, Herr Inspektor“, leitete Meister zum Grund seines Hierseins über. „Wissen Sie, ich bin ja eigentlich schon lange in Pension, und da hat man nicht mehr viel vom Leben. Also lehne ich auf meiner Fensterbank und schau, was sich draußen so tut.“ Bronstein nickte verständnisvoll. Er hatte eine sehr konkrete Vorstellung von dem, was Meister ihm eben geschildert hatte.

„Na, und auf einmal sehe ich da diesen Mann, der gehetzt in Richtung Donaukanal läuft. Hinter ihm vier Männer, die rasch aufholen.“ Meister räusperte sich. „Ich denke mir noch, das schaut aber gar nicht gut aus, als der Mann sich plötzlich umdreht.“ Der Alte machte eine dramatische Pause. „Gleich danach haben sie ihn bewusstlos geschlagen und in ein Auto verfrachtet, das genau in diesem Augenblick um die Ecke kam.“

Unwillkürlich musste Bronstein an die Berichte denken, die es immer wieder in Sachen Menschenraub in Wien gab. Zumeist wurden solche Aktivitäten der Sowjetunion zugerechnet, die Personen auf diese Art in ihr Staatsgebiet verschleppte, wo sie dann meist für immer verschwanden. Und die Leopoldstadt, sie war sowjetisches Territorium. Gut möglich also, dass der KGB einen Spion oder auch nur jemanden, der zur falschen Zeit den falschen Satz gesagt hatte, auf diese Weise aus dem Verkehr gezogen hatte. Nur wenn es so war, dann war nicht nur ihm, sondern dann waren der gesamten Wiener Polizei die Hände gebunden. Gegen die Alliierten durfte nicht ermittelt werden. Außerdem schien es mehr als fraglich, die Identität des Betroffenen eruieren zu können. Solange also niemand bei ihnen am Kommissariat antanzte, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben, solange würde niemand wissen, wen sich die Sowjets da geschnappt hatten.

„Ich weiß schon, was Sie sich jetzt denken, Herr Inspektor“, fuhr Meister zwischenzeitlich fort, „aber glauben Sie mir, wie Russen haben die nicht ausgeschaut.“

„So? Wie schauen Russen denn aus?“ Meister zuckte mit den Achseln. „Na ja, militärischer. So vierschrötig, verstehen Sie? Mit Ledermänteln und Stiefeln. Und die fahren auch keinen schäbigen Kübelwagen, die haben einen ZIS oder wenigstens einen Moskwitsch. Die Männer, die ich gesehen habe, die trugen abgewetzte Militärmäntel der Wehrmacht, und sie wirkten auch weit eher wie abgehalfterte Landser als wie Rotarmisten.“

„Herr Meister, Ihre Beobachtungsgabe ist bemerkenswert“, entfuhr es Bronstein. „Aber leider nützt uns das so lange nichts, solange wir nicht wissen, um wen es sich bei dem Opfer handelt.“

„Damit haben Sie natürlich recht, Herr Inspektor. Aber irgendwas sagt mir, dass der Herr ein Ausländer war.“

Bronstein zog die Augenbrauen hoch. „Ein Ausländer? Wie kommen Sie jetzt da drauf?“

„Der war nämlich viel zu gut gekleidet für einen Wiener, wissen Sie. Er trug einen langen, schwarzen Mantel. Sehr, sehr gute Qualität. Ich konnte das auf die Entfernung natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es würde mich nicht wundern, wenn es sich dabei um Kaschmir gehandelt hätte. Oben am Kragen“, Meister deutete mit dem Finger bei sich auf die entsprechende Stelle, „wies das Kleidungsstück einen Pelzbesatz auf. Und er trug einen breitkrempigen Hut“, ergänzte der Mann.

„Ein langer schwarzer Mantel und ein breitkrempiger Hut. Sind Sie sicher“, Bronstein verhehlte seine Skepsis nicht, „dass Sie an einen Ausländer denken? Was Sie mir da beschreiben, das klingt weitaus eher nach einem …“

„Ich weiß schon, was Sie sagen wollen, Herr Inspektor. Dass ich einen Juden gesehen habe. Genau deswegen glaube ich ja, dass es sich bei dem Herrn um einen Ausländer handelte. Denn unsere Juden, die sind ja alle weg, nicht wahr. Die wurden ja …“

Meister brauchte den Satz nicht zu vollenden, Bronstein wusste auch so, was der Mann meinte. „Vielleicht handelte es sich aber um einen Emigranten, der nach Hause zurückgekehrt ist“, gab er zu bedenken, und stieß damit bei Meister auf Unverständnis. „Aber Herr Inspektor! Wer damals noch rechtzeitig flüchten konnte, der hat es sich doch in der Zwischenzeit ganz sicher verbessert. Ob der jetzt in Amerika, in England oder vielleicht sogar schon in Palästina lebt, er hat sich dort mittlerweile eingelebt. Warum sollte der in dieses Wien zurückkehren, wo nichts als Not und Elend ist?“

„Ich war auch in der Emigration“, statuierte Bronstein, „und bin zurückgekehrt.“ Meister sah Bronstein erstaunt an. „Was Sie nicht sagen, Herr Inspektor. Das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. So schauen Sie nämlich gar nicht aus.“

Bronstein spürte, wie aus seinem Inneren allmählich wachsender Unmut aufstieg. „So? Wie meinen Sie das genau, dass ich nämlich gar nicht so ausschau?“

„Na ja, Sie wissen schon.“ Meister suchte verzweifelt nach einer politisch unverfänglichen Erklärung. „Sie tragen keine Kopfbedeckung“, platzte es endlich aus ihm heraus. „Nicht alle, die damals fliehen mussten, waren Juden“, gab Bronstein zu bedenken. „Ja, ja“, Meister wähnte sich wieder auf sicherem Grund, „ich weiß schon, es gab auch Politische. Sozis zum Beispiel, und sogar der Otto, der Sohn von Karl dem Letzten, ist nach Amerika palisiert. Aber seien wir ehrlich, das war doch eine verschwindende Minderheit. Ein paar hundert vielleicht. Der Rest, das waren alle Söhne Abrahams.“ Und nach einer kleinen Pause: „Und die wären schön blöd, wenn sie in ein Land zurückkehren würden, das ihnen so viel angetan hat. Vor allem jetzt, wo der Ben-Gurion ihnen ein eigenes Land organisiert hat, wo sie keine Angst vor Verfolgung mehr haben müssen.“

Bronstein fand, die Argumentation seines Gegenübers wies einen logischen Hänger auf. Wenn ein ehemaliger österreichischer Jude aufgrund seiner Erfahrungen keinen Fuß mehr auf den Boden seines seinerzeitigen Heimatlandes mehr setzen wollte, so galt selbiges doch noch viel mehr für einen ausländischen Juden, den mit Wien gar nichts verband. Aber diese Thematik ausführlich mit dem Zeugen zu diskutieren, schien für den Fall selbst nicht zielführend. „Wie auch immer, Herr Meister“, ließ sich Bronstein daher vernehmen, „ich werde der Sache nachgehen. Wenn Sie recht haben, und es handelt sich bei der Person um einen Ausländer, dann wird der ja irgendwo jemanden abgehen. Ich werde mich einmal in der Hotellerie umhören, vielleicht stoßen wir da auf etwas.“ Er legte seine Hände auf die Schreibtischplatte, nahm Schwung und wuchtete seinen Körper aus dem Sitz. Dann streckte er die Rechte aus. „Herr Meister, ich bedanke mich für Ihren Besuch. Wenn Sie es wünschen, werde ich Sie auf dem Laufenden halten.“

Nun war es auch an Meister, sich zu erheben. Er ergriff Bronsteins Hand, nickte noch kurz und verließ dann ohne weiteres Wort das Büro. Bronstein aber setzte sich wieder und ließ das Gespräch noch eine Weile in sich nachwirken.

Unwillkürlich kreisten seine Gedanken um die Stereotypen, die ihm Meister aufgetischt hatte. Nur weil er, Bronstein, keine Kopfbedeckung trug, war er für den Mann kein Jude gewesen. Er erinnerte sich an den Wochenschaubericht von vor einem halben Jahr, als Ben-Gurion in Tel Aviv die Unabhängigkeit Israels proklamiert hatte. Deutlich hatte Bronstein das Bild vor Augen. Genau zwölf Männer – wohl in bewusster Anlehnung an die zwölf Stämme Israels – waren auf einem Präsidium versammelt gewesen, und kein einziger von ihnen hatte sein Haupt bedeckt. So viel zum gängigen Klischee, sagte er sich. Und wenn man es genau nahm, dann war ein gläubiger Jude wahrscheinlich in Wien sicherer als in der Heimstatt, bedachte man die kriegerischen Auseinandersetzungen, die den Nahen Osten seit nunmehr fast einem halben Jahr in Atem hielten.

Bronstein lehnte sich zurück und war im Begriff, sich in Gedanken zu verlieren. Obwohl ihm die jüdische Sache unverändert fremd war, hatte er es dennoch nicht geschafft, sich der Nachrichten zu entziehen, die aus Israel nach Wien drangen. Wochenlang hatte eine Allianz mehrerer arabischer Staaten der israelischen Nation schwer zugesetzt, und mehrmals hatte es so ausgesehen, als würden die Juden ein weiteres Mal aus ihrer Heimat vertrieben. Doch seit zwei Wochen lief eine israelische Gegenoffensive, die bedeutende Geländegewinne im Süden wie im Norden mit sich gebracht hatte. Erst am Vortag hatte Bronstein in der Zeitung gelesen, dass die Vereinten Nationen einen Waffenstillstand durchgesetzt hatten, sodass nun erstmals die Hoffnung auf Frieden in der Region aufkeimte. Doch wenn man es recht bedachte, dann bedeutete das Schweigen der Waffen recht wenig, denn beide Parteien standen sich auch weiterhin unversöhnlich gegenüber. Aber selbst der brüchigste Friede, so sagte sich Bronstein, mochte immer noch besser sein als Krieg und Verderben.

Er blickte nervös auf seinem Schreibtisch herum. Wo hatte er nur seine Zigaretten gelassen? Er klopfte seine Kleidung ab. Konnte es die Möglichkeit sein, dass er sie zu Hause vergessen hatte? Nein, im Aschenbecher machte er einen ausgedämpften Stummel aus, er hatte sie also mitgenommen. Nur, wo waren sie? Endlich konnte er aufatmen, als er das silberne Etui in seiner Jackentasche spürte. Eilig holte er es hervor und öffnete es. Nur noch fünf Stück waren darin versammelt, was Bronstein zu einem tiefen Seufzer veranlasste. Bezugsscheine für Rauchwerk bekam er erst wieder am Freitag, was bedeutete, dass er sich spätestens am Nachmittag unauffällig in den Resselpark begeben musste, um dort im Schleich ein paar Packungen zu erstehen. Sein Gemüt verdüsterte sich weiter. Das würde ihn wieder ein Vermögen kosten. Wehmütig dachte er an seinen geschassten Chef Dürmayer. Der hatte ihn ob seiner hervorragenden Beziehungen zu den Sowjets regelmäßig mit Zigaretten versorgt. Zumeist waren es „Belomorkanal“ gewesen, klassische Papirossi mit dem charakteristischen Kartonfilter, doch mitunter waren es auch „Herzegowina Flor“ in der schwarz-grünen Packung gewesen, von denen es hieß, sie seien Stalins Leibmarke. Doch die Zeiten waren unwiederbringlich vorbei, und so war Bronstein darauf angewiesen, sich für eine Packung Chesterfield oder Lucky Strike das letzte Hemd ausziehen zu lassen. Dabei war es freilich nicht so, dass sich der Staat nicht bemüht hätte, dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Rauchwaren entgegenzukommen. Doch die heimische Produktion lag auch dreieinhalb Jahre nach Kriegsende darnieder, sodass die Raucher-Bezugskarte für jeden eingefleischten Nikotinkonsumenten ein schlechter Witz war. 40 Zigaretten im Monat! Bronstein erinnerte sich gut daran, dass er diese Summe vor dem Krieg in zwei Tagen geraucht hatte. Und während er sich bedächtig den fünftletzten Glimmstängel ansteckte, fiel ihm plötzlich die Frau Schöberl wieder ein, und ein mildes Lächeln umspielte seine Lippen.

Die Frieda Schöberl war im Vorjahr bis vor den Verfassungsgerichtshof gezogen, um solcherart gegen die Ungerechtigkeit zu protestieren, dass der Staat Männern 40, Frauen aber nur 20 Zigaretten pro Bezugsschein zubilligte. Doch die Höchstrichter hatten ihr eine Abfuhr erteilt. Männer rauchten nun einmal mehr als Frauen, hatte deren Erkenntnis gelautet, weshalb die getroffene Regelung rechtens sei. Damit freilich hatten Ludwig Adamovich und seine Kollegen den Zorn der gesamten weiblichen Bevölkerung auf sich gezogen, was die Sache schließlich im Parlament landen ließ, wo man im Sinne der Gleichberechtigung erst vor wenigen Wochen eine Änderung der bisherigen Praxis beschlossen hatte, sodass nun alle 18- bis 65 jährigen ihre 40 Zigaretten zugestanden bekamen.

Was Bronstein, als er über diesen Beschluss sinnierte, urplötzlich erschreckte. Ja, richtig, bis 65. Genau dieses Alter erreichte er in wenigen Wochen. Danach hatte auch er keinen Anspruch mehr auf eine Raucherkarte. Trotz der tiefen Temperatur trat ihm der Schweiß auf die Stirn. Daran hatte er noch gar nicht gedacht. Spätestens zu Weihnachten würde er das Stroh aus der Krippe rauchen müssen! Um den entsetzlichen Gedanken zu verscheuchen, griff er zum Telefon. Er ließ sich mit der Zentrale verbinden. „Ja, begrüße Sie“, begann er, nachdem er eine weibliche Stimme vernommen hatte, „Oberst Bronstein hier vom Kommissariat Leopoldstadt. Sagen Sie, haben wir vielleicht in den letzten 48 Stunden eine Vermisstenanzeige hereinbekommen? Aus einem Hotel vielleicht?“

Die Antwort erweckte sein Missfallen. „Das ist jetzt aber kein Grund, so kratzbürstig zu sein, meine Dame! Fragen wird man ja wohl noch dürfen.“ Und nach einem kurzen Widerwort am anderen Ende der Leitung: „Ja, Sie mich auch!“ Wütend knallte er den Hörer auf die Gabel. Das war denn wohl ein Schuss in den Ofen gewesen, gestand er sich ein.

Wie, so fragte sich Bronstein, mochte man herausfinden, ob in irgendeinem Hotel der Stadt ein Gast abgängig war? Gab es eine Art Standesvertretung, eine Kammer, die man danach fragen konnte? In Österreich gab es doch für alles und jeden einen eigenen Verband, die Zahnärzte, die Buchhändler, die Seifensieder, die Gemischtwarenhändler, alle hatten sie ihre eigene Organisation, also sollte es derartiges wohl auch für die Beherbergungsbetriebe geben. Nur, wo fand man die? Ein Anruf bei der Vermittlung gab ihm Auskunft. Der Fachverband der österreichischen Hotellerie befand sich am Stalinplatz, wie der Schwarzenbergplatz seit Kriegsende offiziell hieß, also gegenwärtig ebenfalls in der sowjetischen Zone. Bronstein holte seine Uhr hervor und kam zu dem Schluss, die entsprechende Fahrt ließ sich noch vor der Mittagspause ins Werk setzen. Er nahm seine Effekten an sich und machte sich auf den Weg. Bei Nowotnys Büro angekommen, gab er diesem noch schnell Bescheid, dann trat er ins Freie.

Die kühle Herbstluft ließ ihn sofort frösteln. Eilig schlug er den Mantelkragen hoch und strebte der Straßenbahnhaltestelle zu. In einiger Entfernung bewegte sich eine Garnitur auf selbige zu, und Bronstein beschleunigte sein Tempo, um die Tramway noch zu erreichen, denn niemand vermochte zu sagen, wann die nächste Straßenbahn eintreffen würde. Keuchend zeigte er dem Schaffner seine Kokarde, hustete ein belferndes „Dienstfahrt“ ins Wageninnere und ließ sich dann erschöpft auf einen Sitzplatz fallen. Direkt vor ihm saßen zwei Arbeiter, die sich die Fahrzeit mit dem Rauchen von Zigaretten vertrieben, und Bronstein reckte instinktiv seinen Hals in die Höhe, um ein wenig von deren Rauch erschnuppern zu können.

Der Schaffner verließ in der Zwischenzeit seinen Thron und marschierte den Wagon entlang. „Noch jemand zugestiegen, bitte?“, fragte er allgemein ins Publikum, ehe er abrupt erstarrte. Die beiden Raucher waren in sein Sichtfeld geraten. Forschen Schritts marschierte er auf die Arbeiter zu. „Meine Herren, haben Sie keine Zeitung gelesen? Seit gestern ist das Rauchen in der Elektrischen verboten“, erklärte er kategorisch. Die Männer sahen ihn ungläubig an. „Na, soweit kommt's noch, dass man sich für 55 Groschen Fahrpreis das Rauchen verbieten lassen sollte“, statuierte der eine, eifrig von seinem Kumpan assistiert: „Was die Großkopferten da schon wieder ausbaldowert haben, das geht uns am Allerwertesten vorbei, Herr … Schaffner!“

Der Uniformierte versuchte, der neuen Regelung mit Wiener Charme Geltung zu verschaffen. Er nahm Haltung an und sagte in gespielt militärischem Ton: „Feuer einstellen, die Herren. Vorschrift ist Vorschrift, da nützt einmal nichts.“ Eine ältere Dame sprang ihm sofort bei. „Ist eh wahr, bei so einer Drängerei, da kann man schon ein wenig Rücksicht verlangen.“ Ein vierschrötiger Kerl auf der anderen Seite des Wagens blickte aus seiner Zeitung auf. „Nehmen S' Ihnen halt ein Taxi, Gnädigste, wenn S' den Rauch nicht vertragen.“ Damit erweckte er den Widerspruchsgeist seines Sitznachbarn, der kaum ersten Bartflaum auf der Oberlippe aufzuweisen hatte. „Die Dame hat ganz recht. Wie kommt man dazu, dass man sich schon in aller Herrgottsfrühe anstauben lassen muss.“ Der Vierschröter sah die beiden Arbeiter an und nickte leicht in die Richtung des Jünglings. „In aller Herrgottsfrüh! Unsereins ist schon wieder hundemüde vom harten Tagewerk, und der saubere Herr Studiosus ist gerade einmal aufgestanden.“ Augenblicklich schoss dem Jüngeren die Röte ins Gesicht, doch angesichts der Physiognomie seines Nebenmannes wagte er kein weiteres Widerwort. Selbiges schien auch für die beiden Arbeiter zu gelten, denn knurrend dämpften sie ihre Zigaretten aus, wobei es Bronstein nicht entging, dass sie die Stummel sorgfältig wieder in ihren Packungen verstauten. Erleichtert begab sich der Schaffner wieder an seinen Platz, gerade rechtzeitig, um die nächste Station auszurufen.

Die ihm freilich neues Ungemach einbrachte. Ein schwergewichtiger Mann mit Halbglatze und feinem Zwirn am Leib betrat das Wageninnere mit einer deutlich glimmenden Zigarre zwischen den Lippen. Die beiden Werktätigen taxierten den Neuzugang mit unverhohlener Antipathie. „Sie, Herr Sie“, begann der eine, „Rauchen ist in der Tramway seit Neuestem verboten!“ gab er die neu gewonnene Erkenntnis weiter. „Genau“, sprang ihm sein Kompagnon bei, „gleiches Recht für alle! Und so ein Zigarrl macht noch viel mehr Gestank als ein Zigaretterl.“

Der Dicke hob beschwichtigend seine Hände. „Nur keine Aufregung, meine Herren, ich rauch ja keine Wienerwald, ich rauch was Echtes.“ Damit freilich rief er wieder den Schaffner auf den Plan. „Bitte, das bleibt sich Blunzn. Alles, was raucht, ist verboten. Ich habe meine Vorschriften, und die gelten für alle.“ Er verband seine Worte mit einem raschen Seitenblick auf die Arbeiter, die Bronsteins Eindruck nach mit Genugtuung zu nicken schienen. Der Zigarrenraucher wog seine Chancen ab und lenkte schließlich ein. Er dämpfte sein Rauchwerk an der Türangel aus. „Bitte schön, dann rauch ich sie halt kalt“, verkündete er und klemmte sich den nun glutlosen Stumpen wieder zwischen die Zähne, „das kann mir schließlich niemand verbieten.“ Womit er sich fraglos die Anerkennung der beiden Proletarier erwarb, die nun gleich Bronstein erwartungsvoll den Schaffner fixierten. Dem stand die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben. Schließlich kapitulierte er mit einem Achselzucken. „Ja, ja, die da oben machen Vorschriften, und unsereins muss es dann ausbaden“, lautete das abschließende Urteil eines weiteren Fahrgastes, der damit alles sagte, was es zu dieser Causa noch zu sagen gab.

Die Tramway war mittlerweile an der Oper angekommen, und Bronstein stieg aus, sodass ihm verborgen blieb, ob dem Schaffner angesichts des eben erst eingeführten Rauchverbots weitere Zores bereitet werden würden. Stattdessen blickte er in die Richtung der Wiedner Hauptstraße und kam dabei zu dem Schluss, die paar Meter bis zum Schwarzenbergplatz auch zu Fuß zurücklegen zu können.

Der Ring war um diese Zeit kaum befahren. Ein paar wackelige Pferdefuhrwerke transportierten das Wenige, das an Waren bereits wieder zur Verfügung stand, und wenn sich ein Auto zwischen die Tiere mischte, dann konnte man getrost davon ausgehen, dass es sich um ein Fahrzeug der Alliierten handelte. Bronstein bewegte sich trotz der Kälte gravitätisch vorwärts, sodass es wohl eine Viertelstunde in Anspruch nahm, die Distanz bis zum Hotel Imperial zurückzulegen. Dieses hatte den Krieg erstaunlich gut überstanden, weshalb es sofort von den Sowjets als Quartier requiriert worden war, was, wie Bronstein befand, nicht einer gewissen Ironie entbehrte, da der GröFaZ, so er in Wien weilte, stets dort abgestiegen war. Nun dominierte dort nicht länger der wüste Seitenscheitel, sondern der üppige Schnurrbart mit den dunklen Augen unter den buschigen Brauen, die bedrohlich auf die Passanten herabblickten. Bronstein sah zu, dass er die Rotarmisten vor dem Gebäude rasch hinter sich ließ und atmete auf, als er endlich den Stalinplatz erreicht hatte. Einige Minuten später sah er sich einem grantigen Portier gegenüber.

„Und was wollen nachher Sie da?“, schnauzte ihn der Mann an. Der Oberst hob seine Kokarde und erklärte, er wünsche beim Fachverband der Hotellerie vorzusprechen. Der Zerberus zuckte nur mit den Schultern und nannte eine Zimmernummer im zweiten Stockwerk. Dort angekommen, formulierte Bronstein sein Begehr vor einem jungen Mann in verwegener Adjustierung, die direkt aus Fred Adlmüllers Atelier zu stammen schien. „Das ist ja sehr löblich, Herr Inspektor, dass Sie sich um unsere Klientel sorgen, aber mit Verlaub, wie stellen Sie sich das vor? Sollen wir jetzt alle Hotels in Wien anrufen und dort nachfragen, ob die einen Gast vermissen? Na, da hätten wir aber schön was zu tun.“ Das Lachen des Jünglings wirkte ebenso gestelzt wie seine Garderobe.

„Na ja, vielleicht kann das ja ich übernehmen“, schlug Bronstein vor. „Haben Sie eine Liste Ihrer Beherbergungsbetriebe?“ Der junge Mitarbeiter kam ins Wanken. „Na ja, die haben wir schon. Aber das sind selbst jetzt Dutzende. Und wenn Ihr werter Abgängiger irgendwo privat untergekommen ist oder auch in einer kleinen Pension, die nicht bei uns vertreten ist, dann finden Sie den natürlich nie.“

„Einen Versuch ist es immerhin wert“, blieb Bronstein fest, wofür er ein Schulterzucken erntete. „Ist Ihre Zeit“, befand er. Einige Minuten später verließ Bronstein mit einer dünnen Unterlage unter dem Arm das Gebäude. Nach der Mittagspause würde er damit beginnen, die einzelnen Hotels durchzurufen, um solcherart herauszufinden, wem eventuell ein Gast abging.

Natürlich konnte er, wieder in seinem Büro angekommen, von einem klassischen Mittagessen nur träumen. Die wenigen Gaststätten, die in der näheren Umgebung überhaupt geöffnet hatten, tischten nichts auf, was die Bezeichnung Mahl verdiente. Und wie auch? Die Versorgung mit Lebensmitteln war auch dreieinhalb Jahre nach Kriegsende nicht nachhaltig sichergestellt. Dem „Neuen Österreich“ entnahm der Oberst, dass demnächst vielleicht sogar wieder fleischlose Wochen zu erwarten waren, da weder die Fleischaufbringung noch dessen Verteilung gewährleistet war. Selbst beim Getreide war die Bilanz der Ernte ernüchternd ausgefallen. Manche Regionen hätten gerade einmal 15 Prozent des geplanten Quantums hervorgebracht, sodass nicht einmal die vorgesehenen Brot-Quoten gesichert waren. Scheel betrachtete Bronstein seine von zu Hause mitgebrachte Menage: zwei Scheiben trockenes Brot, dazu einen verhutzelten Spitzpaprika und der traurige Rest einer Dürren, die er vor einem Jahrzehnt nicht einmal einem streunenden Hund zugemutet hätte. Seufzend schälte er die Haut ab, während er so langsam wie nur möglich an der Brotrinde herumkaute, um das Essen wenigstens etwas in die Länge zu ziehen. Dabei saugten sich seine Augen an der Zeitung fest, die davon zu berichten wusste, dass die Regierung gegen „Ablieferungssaboteure“ künftig mit Waffengewalt vorgehen werde. Trotz seiner bedauernswerten Lage musste Bronstein schmunzeln. Angesichts elementarer Krisen fielen auch den Demokraten keine anderen Phrasen ein als den Diktaturen von links und rechts.

Apropos Diktaturen, ging es Bronstein durch den Kopf, nachdem er sorgsam umgeblättert hatte. Bundeskanzler Figl forderte die Weltgemeinschaft ein weiteres Mal auf, endlich zu vergeben und zu vergessen. Der Mann hatte, so befand der Oberst, Humor. Da waren die unzähligen Nazis noch nicht einmal annähernd zur Rechenschaft gezogen worden, und doch sollte ihnen schon vergeben werden, obwohl man nur aus dem Fenster zu blicken brauchte, um die Folgen ihrer Verbrechen überdeutlich vor Augen geführt zu bekommen. Aber gut, was wollte man von einem Kanzler erwarten, der schon im April fast alle Nazis kollektiv begnadigt hatte, ganz so, als hätte das Land kein Problem mit dem Nationalsozialismus mehr. Dabei war zur selben Zeit eine weitere Neo-Nazi-Gruppe aufgeflogen, deren Mitglieder die Wiederaufrichtung des Dritten Reiches mit Gewalt hatten ins Werk setzen wollen. Unweigerlich kehrten Bronsteins Gedanken zu dieser Geschichte zurück. Nahezu 200 Mann war die Werwolf-Gruppe stark gewesen, unter denen sich, überaus peinlich für die Koalitionsparteien, auch Vertreter von ÖVP und SPÖ befunden hatten. Konkret hatte die Gruppe geplant, den ehemaligen Gauleiter Uiberreither aus seiner Haft in Wolfsberg zu befreien, zu welchem Zweck der SPÖ-Heimkehrer-Referent Otto Rösch entsprechende Unterlagen gefälscht hatte. Der war ebenso verhaftet worden wie sein ÖVP-Pendant Ernst Strachwitz, doch beide behaupteten steif und fest, das kompromittierende Material sei ihnen untergeschoben worden, sodass sie schließlich aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden waren. Die Rädelsführer der Gruppe waren im Frühsommer zum Tod durch den Strang verurteilt worden, doch ging rasch das Gerücht um, Bundespräsident Renner werde sie bei erstbester Gelegenheit begnadigen. Natürlich nur, um der Bewegung keine Märtyrer zu verschaffen, dachte Bronstein gallenbitter, während er sich endlich auch ein kleines Stück Wurst einverleibte.

Das ihm freilich augenblicklich im Halse steckenzubleiben drohte. Der berüchtigte Obernazi Max Thaller, der während des Krieges unzählige Menschen am Steinhof als so genannte „Asoziale“ ermordet hatte, war, so stand auf Seite 3 des Blattes zu lesen, gerade einmal zu zwei Jahren Kerker verurteilt worden, was, wie der Gerichtsreporter zu erwähnen wusste, in nachgerade zynischem Gegensatz zu einem Urteil stand, das zwei Jahre zuvor gegen Thallers Vorgänger am Steinhof gefällt worden war. Doch 1948 war eben nicht mehr 1946. Die Honners und die Dürmayers waren von den Schaltstellen der Republik verdrängt und durch Leute ersetzt worden, die mit den Nazis weit weniger Probleme zu haben schienen. Thaller war, so entnahm er dem Bericht, gegen Gelöbnis freigelassen worden, dies versehen mit dem Hinweis, er möge bei Gelegenheit ein halbes Jahr in einem Gefängnis verbringen, damit die ganze Geschichte ein Gesicht habe. Kein Wunder, sagte sich Bronstein, dass die Anwälte von Thallers Vorgänger sofort eine Revision des Urteils ihres Mandanten verlangten. So karg sein Mittagmahl auch immer aussehen mochte, er war satt. Genauer gesagt war ihm der Appetit vergangen.

Bedächtig packte er den Rest der Brotzeit ein, dann wischte er sich die Hände an seinem Taschentuch ab und angelte nach dem Telefon, willens, endlich nach dem Vermissten zu fahnden. Doch zunächst erschrak er erst einmal. Kaum zu glauben, dass in einem Land, in dem nicht einmal die Grundversorgung gewährleistet war, derart viele Hotels geöffnet waren. Wer, so fragte sich Bronstein, konnte sich das leisten? Und vor allem: wozu? Was wollte man sich in Wien ansehen? Den ausgebrannten Stephansdom? Die Ruine der Staatsoper? Sein ehemaliges Stamm-Café, das ramponierte „Herrenhof “, in dem man mit etwas Glück einen Malzkaffee bekam oder ab und zu einen aus Eicheln? Für einen Touristen gab es unendlich viele lohnendere Ziele als das trostlose Wien. Andererseits schien auch das seine Anziehungskraft zu haben. Seit Tagen wurde Bronstein vor seinem Hause von Briten genervt, die ausgerechnet die ausgemergelte Donaumetropole für einen Film nutzen wollten. Soweit er in Erfahrung gebracht hatte, drehte man einen Streifen mit dem Titel „Der dritte Mann“. Irgendein Krimi, der auch ein paar arbeitslosen österreichischen Schauspielern ein Einkommen bot, wie es hieß. Bronstein hatte dagegen wahrlich nichts einzuwenden, doch empfand er es als überaus lästig, andauernd Umwege machen zu müssen, nur weil die Filmcrew gerade eine Szene in den Kasten bekommen wollte. Am liebsten hätte er ihnen geraten, ihren Film in Schönbrunn zu drehen, das sei im Gegensatz zur Hofburg und zur Oper noch ganz. Doch vermutlich machte genau diese Ruinenlandschaft für die Briten den Reiz aus. Als ob sie nicht auch in Coventry genug Ruinen gefunden hätten.

Bronstein schüttelte sich. Er erinnerte sich selbst mehr und mehr an den alten Pokorny. Andauernd schweifte er ab. Er wollte doch die Hotels anrufen. Also, wo beginnen? In der Innenstadt, dann in der Leopoldstadt, sagte er sich. Bei jedem anderen Bezirk wäre es unwahrscheinlich, dass sich jemand in den zweiten Bezirk verirrt hätte. Zumal bei jenen, die nicht unter sowjetischer Verwaltung standen. Und wenn man die Sache so betrachtete, dann kamen gar nicht mehr so viele Etablissements in Frage. Zwanzig in der Innenstadt, ein knappes Dutzend auf der Insel. Er ließ sich mit dem ersten Betrieb verbinden. „Guten Tag, geht Ihnen ein Gast ab“, fragte er, nachdem er sich vorgestellt hatte. Die Antwort fiel ebenso negativ aus wie bei den nächsten zehn Quartiergebern, die er kontaktierte. Beim zwölften freilich, Bronstein hatte schon gar nicht mehr mit einem anderen Wort als „Nein“ gerechnet, stutzte er. „Wenn Sie es genau wissen wollen, Herr Oberst, wir beherbergen tatsächlich einen Amerikaner, der seit zwei Tagen nicht mehr aufgetaucht ist.“

„Und da schrillen bei Ihnen nicht die Alarmglocken?“

„Nun ja, der Herr hat für eine Woche im Voraus bezahlt, von dem her … außerdem dachten wir, er hat vielleicht eine Liebschaft gefunden, sieht ja ganz apart aus, der werte Herr.“

„Also ein Amerikaner, sagen Sie. Name?“

Der Portier schien in seinen Unterlagen zu stöbern. „Ein Mister H. Apfelbaum aus Brooklyn. Als solcher hat er sich zumindest eingetragen.“

„Ja haben Sie sich den Pass nicht zeigen lassen?“

„Doch, doch, sicher! Aber als der Herr hier eingetroffen ist, war ich nicht zugegen, daher kann ich Ihnen nicht sagen, ob das H. für Henry, Howard oder Hotzenplotz steht. Das kann Ihnen nur mein Kollege von der Nachtschicht beantworten.“

„Wo sind Sie genau? Am Petersplatz? Gut, ich komme bei Ihnen vorbei.“ Bronstein beendete das Gespräch und erhob sich. Er schlenderte gemessenen Schritts zu Nowotnys Büro. „Du, die Vermisstensache, Du weißt schon, der ältere Herr, der heute Morgen hier war, ich habe da einen Hinweis auf ein Hotel am Petersplatz. Ich schau mir das einmal an. Und weil es ohnehin schon zwei vorbei und der Petersplatz ja quasi bei mir ums Eck ist, werde ich danach wahrscheinlich gleich Feierabend machen. Wir sehen uns morgen.“ Nowotny nuschelte ein „schon in Ordnung“ und achtete nicht weiter auf den Alten. Bronstein wartete noch einen Augenblick, ob der Kollege nicht doch noch ein Wort für ihn übrighaben mochte, doch da dies nicht der Fall zu sein schien, verließ er schließlich schweigend das Kommissariat.

Es ging hart an drei Uhr, als Bronstein dem Portier, mit dem er zuvor telefoniert hatte, direkt in die Augen blickte. Gleich danach studierte er das Gästebuch. „H. Apfelbaum“, ein Name, der in diesen Breiten vertraut klang. Doch der Apfelbäume gab es viele. Dunkel erinnerte er sich, dass einer der Gefährten Leo Trotzkis ebenfalls diesen Namen getragen, wenngleich er sich als waschechter Revolutionär natürlich eines Nom de Guerre bedient hatte. „Ich hab mittlerweile den Kollegen befragt“, erläuterte der Hotelangestellte, „der wohnt nämlich gar nicht weit von hier, sodass ich unseren Pagen zu ihm schicken konnte. Der Kollege meint, der Mann habe Hirsch oder Hirschel oder so ähnlich mit Vornamen geheißen.“ Bronstein dachte nach. Wahrscheinlich handelte es sich um einen „Herschel“, ein durchaus gängiger Vorname unter orthodoxen Juden. So hatte ein Herschel Gryn