Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

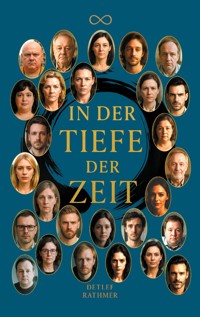

IN DER TIEFE DER ZEIT - 27 Geschichten über Verlust, Geheimnisse und die verborgene Kraft des Lebens Manchmal hält das Leben den Atem an: Abschied, Krankheit, ein unerwarteter Bruch - und plötzlich zeigt sich, dass nichts selbstverständlich ist. Die 27 Geschichten dieses Buches erzählen von Menschen in solchen Momenten. Von stillen Alltagshelden, die verlieren, zweifeln und stolpern - und doch Spuren von Sinn, Mut und neuer Kraft finden. Inspiriert von den Grundmustern des Enneagramms, sind die Erzählungen mehr als Psychologie: Sie sind literarische Spiegel, die Leserinnen und Leser einladen, sich selbst in den Figuren wiederzufinden - und tiefer zu sehen. Exklusives Dankeschön: Mit dem Kauf dieses Buches erhalten Sie kostenlos Zugang zum BONUSMATERIAL meines Buches DER CODE DEINER PERSÖNLICHKEIT im Wert von 99,00 Euro mit 462 Seiten vertiefender Inhalte zum Enneagramm. Ein Buch, das keine schnellen Antworten gibt, sondern Räume öffnet: für Fragen, Resonanz und die stille Gewissheit, dass das Leben trägt - auch in der Tiefe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 235

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ein Kreis, nicht geschlossen – im Atem des Jetzt

Enso – ein offener Kreis, mit einem einzigen Atemzug aus Tusche geboren.

Er steht für das Jetzt, für Bewegung und Stille, für Leere und Fülle zugleich, für das Unvollkommene, das nichts zu vollenden braucht.

Wichtiger Hinweis: Die 27 Geschichten dieses Buches sind Spiegelungen der menschlichen Seele. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufälliger Natur und nicht intendiert.

In der Tiefe der Zeit

Vorwort I – Poetisch-ästhetisch

Es gibt Augenblicke im Leben, in denen die Zeit stillzustehen scheint: ein Verlust, eine Krankheit, ein einziges Wort, das uns erschüttert – und plötzlich erkennen wir, dass nichts von dem, was wir hielten, selbstverständlich war. In solchen Momenten öffnet sich ein unsichtbares Tor: hin zur Tiefe der Zeit.

Die Geschichten in diesem Buch sind Spiegelungen solcher Tore. Sie erzählen von Menschen, die auf den ersten Blick unscheinbar wirken mögen – ein Buchhalter, eine Sängerin, ein Handwerker, eine Politikerin –, doch in den feinen Rissen ihres Alltags zeigt sich das ganze Drama des Menschseins. Verlust und Zerbrechen, aber auch ein Aufleuchten von Sinn, von Hoffnung, von jener stillen Kraft, die uns trägt, wenn wir glauben, nicht mehr weitergehen zu können.

Vielleicht erinnern diese Geschichten den Leser an eigene Brüche oder Krisen. Vielleicht lassen sie ihn neu sehen, dass im Unsichtbaren eine Bewegung liegt, die uns verwandelt – dass Schmerz und Hoffnung einander berühren können, dass in der Dunkelheit manchmal schon der Keim des Lichts verborgen liegt.

Dies ist kein Buch, das schnelle Antworten gibt. Es ist ein Buch, das lauscht: Es schenkt den Stimmen der Figuren einen tieferen Raum – und damit auch dem Leser selbst.

Vorwort II – Klassisch-essayistisch

Dieses Buch trägt den Titel „In der Tiefe der Zeit – 27 Geschichten über Verlust, Geheimnisse und die verborgene Kraft des Lebens“. Schon der Titel deutet an, worum es geht: um Erfahrungen, die uns alle verbinden, und doch bei jedem einzigartig erscheinen.

Die 27 Geschichten sind inspiriert von den Grundmustern des Enneagramms. Sie zeigen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen, an den Rändern von Sicherheit und Gewissheit, im Angesicht von Verlusten, Krisen und inneren Spannungen. Doch es geht nicht um psychologische Lehrstücke, sondern um literarische Erzählungen. Jede Figur ist mehr als ein Typ – sie ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, dessen Leben sich in Nuancen entfaltet.

Im Zentrum steht ein Gedanke: Verlust ist nicht das Ende, sondern eine Schwelle. Was uns genommen wird, kann zum Ausgangspunkt einer Wandlung werden. Krankheit, Scheitern, Enttäuschung, das Zerbrechen von Gewissheiten – all dies kann zum Spiegel werden, der uns tiefer zu uns selbst führt.

So entfaltet dieses Buch einen Resonanzraum. Wer liest, begegnet nicht nur fiktiven Gestalten, sondern auch sich selbst: in der Angst und im Mut, in der Schwäche und in der Würde, im Stolpern und im Weitergehen.

Mögen die folgenden Seiten daher weniger Antworten geben als Fragen stellen. Und mögen sie jene stille Bewegung im Leser anregen, die im Innersten sagt: Das Leben trägt. Auch in der Tiefe. Auch in der Zeit.

Inhalt

Vorwort I– Poetisch-ästhetisch

Vorwort II– Klassisch-essayistisch

Inhalt des Buches „In der Tiefe der Zeit“

Die Figuren der 27 Geschichten des Buches

Geschichte 1– Karl Brenner

Geschichte 2– Monika Vogt

Geschichte 3– Thomas Albrecht

Geschichte 4– Helga Sommer

Geschichte 5– Franz Reiter

Geschichte 6– Jasmin Keller

Geschichte 7– Markus Lehner

Geschichte 8– Claudia Stein

Geschichte 9– René Wolf

Geschichte 10– Sarah Blum

Geschichte 11– Leon Hartmann

Geschichte 12– Miriam Adler

Geschichte 13– Jonas Feld

Geschichte 14– Prof. Dr. Elisabeth König

Geschichte 15– Daniel Kühn

Geschichte 16– Petra Lang

Geschichte 17– Ralf Behrens

Geschichte 18– Oliver Berg

Geschichte 19– Katja Mertens

Geschichte 20– Sven Richter

Geschichte 21– Lara Seidel

Geschichte 22– Andreas Krüger

Geschichte 23– Birgit Scholz

Geschichte 24– Denise Falk

Geschichte 25– Walter Hübner

Geschichte 26– Martina Vogelsang

Geschichte 27– Jan Meier

Nachwort I– Poetisch-ästhetisch

Nachwort II– Klassisch-essayistisch

Epilog– In der Tiefe der Zeit

Glossar der Figuren und Typen

Register der Figuren und Typen/Subtypen

Weiterführende Literatur/YouTube-Videos des Autors

Wissenswertes zum Autor Detlef Rathmer

Ein kleines Geschenk als Dankeschön für treue Leser

Die Figuren der 27 Geschichten des Buches

Karl Brenner

Monika Vogt

Thomas Albrecht

Helga Sommer

Franz Reiter

Jasmin Keller

Markus Lehner

Claudia Stein

René Wolf

Sarah Blum

Leon Hartmann

Miriam Adler

Jonas Feld

Prof. Dr. Elisabeth König

Daniel Kühn

Petra Lang

Ralf Behrens

Oliver Berg

Katja Mertens

Sven Richter

Lara Seidel

Andreas Krüger

Birgit Scholz

Denise Falk

Walter Hübner

Andreas 6 Krüger

Jan Meier

In der Tiefe der Zeit – Erste Geschichte: Karl Brenner

Es war ein leiser, kaum merklicher Fehler. Eine Differenz, nicht größer als ein Kieselstein, verloren zwischen den Millionenbeträgen, die Tag für Tag durch seine Hände liefen. Und doch spürte Karl, dass etwas nicht stimmte.

Er hatte den Ausdruck mehrmals durchgesehen, die Zahlen gegeneinandergelegt, die Spalten geprüft. 46,72 Euro. Nichts im Maßstab des Ganzen, kaum der Rede wert. Aber für Karl war es ein Riss im Glas. Ein Riss, der sich unsichtbar fortsetzen konnte, bis das Ganze zersprang.

Draußen regnete es. Tropfen liefen an der Scheibe hinab wie Zeit, die sich nicht aufhalten ließ. Das Büro war still, nur das Ticken der Uhr und das leise Summen der Computer. Alle Kollegen waren gegangen, die Stadt lebte längst im Feierabend. Nur er war geblieben, der letzte Wächter der Ordnung.

Karl legte den Stift beiseite und rieb sich die Augen. Es war nicht Müdigkeit, die ihn beschlich, sondern ein alter, vertrauter Druck. Er hörte die Stimme seines Vaters, der ihm einst eingeschärft hatte: „Es gibt keine kleinen Fehler, Karl. Jeder Fehler ist ein Sprung. Er wächst. Immer.“ Diese Worte waren wie ein zweiter Herzschlag in ihm, selbst Jahrzehnte nach dem Tod des Vaters.

Er starrte auf die Ziffern, als könnten sie zu ihm sprechen. Aber Zahlen sprachen nicht. Sie waren stumm und doch mächtig, härter als jedes Urteil. Sie ließen sich nicht bestechen, nicht erweichen. Und wenn sie einen Unterschied zeigten, dann war er da – ob man ihn verstand oder nicht. In diesem Moment wusste Karl, dass dieser kleine Riss mehr war als ein Buchungsfehler. Er war ein Zeichen, ein Sprung, der nicht nur durch die Tabellen ging, sondern auch durch ihn selbst.

Am Montagmorgen leuchtete der Bildschirm greller als sonst. Karl setzte sich, atmete tief ein, und bevor er seine Tasche abstellte, hatte er schon das Gefühl, dass etwas nicht stimmen würde. Die Software, die über Nacht die Daten neu berechnete, hatte den Riss vergrößert. Aus 46,72 Euro war ein Betrag geworden, der ihm die Kehle zuschnürte: 4.672 Euro.

Ein Tippfehler? Ein technischer Fehler? Karl suchte fieberhaft nach einer Erklärung. Doch die Zahlen standen da, kalt und unerschütterlich.

Kurz darauf klopfte es an der Tür. Sein Vorgesetzter trat ein, das Tablet in der Hand wie ein Urteilsspruch. „Eine Auffälligkeit“, sagte er knapp. „Die Revision ist informiert.“ Keine weiteren Fragen, kein Zweifel. Das System hatte entschieden, und der Mensch, der davor saß, war nur noch eine Randnotiz.

Karl nickte. Er wusste, es half nichts, den Ursprung zu erklären. In dieser Welt zählte nicht die Absicht, nicht das Bemühen, nicht die Jahre der Sorgfalt. Am Ende zählte nur, was die Maschine auswarf: Zahlen, in denen Schuld und Unschuld für immer festgeschrieben waren.

Er blieb ganz allein zurück und beobachtete auf dem Monitor das Pulsieren der roten Markierung. Während er dort saß, begriff er etwas, das ihn erschütterte: Nicht er führte die Bücher. Die Bücher führten ihn.

Jahrzehnte hatte er geglaubt, ein Wächter der Ordnung zu sein. Doch nun sah er, dass er nur ein Zahnrad war, jederzeit austauschbar. Es war nicht sein Fehler, der zählte, sondern die Tatsache, dass er fehlbar war.

Draußen floss das Leben weiter. Menschen gingen zur Arbeit, Kinder lachten, Autos rauschten über die Straßen. Für sie alle war der kleine Riss unsichtbar. Doch Karl spürte: Er war mehr als eine Abweichung in einer Bilanz. Er war ein Bild, ein Spiegel, ein Hinweis darauf, wie zerbrechlich alles war, worauf man sein Leben baute.

Das Schreiben kam am späten Nachmittag. Zwei Seiten, sachlich, ohne jede Regung: „Vorläufige Suspendierung … Überprüfung der Verantwortlichkeiten … vollständige Kooperation erbeten.“ Kein Dank, kein Hinweis auf die Jahre, in denen er verlässlich, beinahe lautlos gearbeitet hatte. Nur das Siegel der Revision, rot und unerbittlich wie ein Stempel auf einem Totenschein.

Karl hielt das Blatt in den Händen, als sei es schwerer als Papier. Seine Finger zitterten, nicht aus Furcht, sondern aus einer eigentümlichen Leere. Als hätte man ihm nicht nur seine Aufgabe genommen, sondern auch die Schwerkraft, die ihn bisher gehalten hatte.

Er blieb lange im Büro sitzen. Um ihn herum wurde es still, die Lichter erloschen, eines nach dem anderen, bis nur noch sein Schreibtisch im harten Neonlicht lag. Ein greller Fleck in der Dunkelheit, wie eine Bühne, deren Stück abgebrochen war.

Die Ordner an den Regalen standen da wie alte Bekannte, die ihn nun nicht mehr kannten. Zahlenreihen, die ihm ein Leben lang Halt gegeben hatten, wirkten bedeutungslos, als wären sie Requisiten, die vergessen wurden. Und je länger er auf sie starrte, desto klarer spürte er: Sie hatten ihm nicht Sicherheit gegeben, sondern ihn gefangen gehalten.

Karl ging ans Fenster. Die Stadt breitete sich vor ihm aus, ein Geflecht aus Lichtern, Bewegungen, Stimmen, die er nicht hören konnte. Er sah in ein Büro gegenüber. Ein junger Mann, kaum dreißig, saß dort, zwei Bildschirme, schnelles Tippen. Für ihn war es ein Spiel, ein Rauschen von Zahlen, denen er keine Schwere gab. Die Maschine liebte ihn, weil er in ihrem Takt spielte.

Und Karl verstand in diesem Moment, dass es nie um ihn gegangen war. Nicht um seine Sorgfalt, nicht um seine Opfer. Er war nur eine Silbe im Text des Systems, austauschbar, löschbar. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten spürte er keinen Widerstand in sich, keinen Drang, es zu korrigieren, zu retten. Nur eine Stille. Eine Stille, die zugleich wie ein Verlust und wie ein Anfang klang.

Am nächsten Morgen ging Karl nicht ins Büro. Er lief ohne Ziel durch die Straßen, vorbei an Cafés, in denen das Klirren von Tassen und das Lachen von Stimmen erklang, vorbei an Schaufenstern, die ihr Licht auf den grauen Gehweg warfen. Er hatte keinen Plan, keinen Auftrag. Zum ersten Mal seit vielen Jahren gehörte der Tag ihm.

Vor einem kleinen Park blieb er stehen. Der Regen der Nacht hatte die Luft klar gemacht, und in den kahlen Zweigen glitzerten Tropfen, als hätten sie das Licht eingesammelt. Karl setzte sich auf eine Bank. Sein Herz schlug ruhig, fast zu ruhig, als habe es sich ebenfalls befreit.

Er dachte an den Fehler. An 46,72 Euro, an rote Zahlen, an das Urteil der Maschine. Wie lächerlich klein es im Verhältnis zur Last erschien, die er sich selbst auferlegt hatte. Und wie ungeheuer groß im System, das keinen Raum für Fehlbarkeit ließ.

Die Jahre seiner Arbeit standen ihm plötzlich vor Augen wie ein Haus aus Papier. Jede Zahl ein Ziegel, jeder Ordner eine Wand. Er hatte darin gewohnt, sich sicher gefühlt, und nun hatte ein Windstoß genügt, es zum Einsturz zu bringen.

Karl schloss die Augen. Unter dem Rauschen der Stadt hörte er etwas anderes, etwas Tieferes – ein kaum merkliches Summen, das von innen kam. Kein Befehl, keine Zahl, kein Urteil. Es war nur ein Gefühl, leise, aber klar: Das Leben trägt dich, auch ohne diese Mauern.

Zum ersten Mal seit langem atmete er nicht gegen den Druck an, sondern frei. Er wusste nicht, was morgen sein würde. Ob er je wieder an einen Schreibtisch zurückkehren würde. Ob man ihn ersetzen würde, ob sein Name vergessen werden würde wie so viele andere. Aber er wusste, dass es nicht das Ende war.

Karl öffnete die Augen. Auf der Wiese hob ein Vogel ab, ein unscheinbarer, grauer Vogel, kaum größer als eine Hand. Er flog nicht hoch, nicht weit, aber er flog. Und Karl lächelte – so, als hätte er etwas verstanden, das sich nicht in Zahlen fassen ließ.

In der Tiefe der Zeit – Zweite Geschichte: Monika Vogt

Das Lehrerzimmer roch nach Kaffee und Kreide, eine Mischung, die für Monika seit zwanzig Jahren der Duft von Pflicht war. Auf den Tischen stapelten sich neue Unterlagen: farbig bedruckte Mappen mit dem Logo des Schulministeriums. „Transparenz-Offensive“ stand in großen Buchstaben auf der Vorderseite, darunter der Slogan: „Weil Leistung messbar ist.“

Monika nahm ein Exemplar in die Hand. Ihre Finger strichen über das glatte Papier. Darin Tabellen, Rankings, Zielvereinbarungen, die jeden Lehrer und jeden Schüler in Spalten einordneten. Effizienz, Förderquote, Vergleichszahlen. Ein ganzes Menschenleben auf eine Matrix reduziert.

Sie spürte, wie ihr Atem kürzer wurde. Es war dieser alte Druck, den sie kannte, ein leiser Zorn, den sie seit Kindheit an im Zaum hielt. Damals, als sie ihrem jüngeren Bruder helfen wollte und der Vater sie scharf zurechtgewiesen hatte: „Ordnung ist für alle da, nicht nur für dich.“ Seitdem hatte Monika gelernt, ihren Drang nach Gerechtigkeit in Regeln zu gießen, in Ordnung, in Disziplin.

Aber hier, in diesen Mappen, schien die Ordnung eine andere zu sein: nicht menschlich, nicht gerecht, sondern eine kalte Buchhaltung, die den Wert eines Menschen in Prozenten zerlegte.

Sie hörte die Stimmen ihrer Kollegen, wie sie leise diskutierten, manche neugierig, andere abwehrend. Jemand lachte: „Endlich wird sichtbar, wer hier wirklich arbeitet.“ Ein anderer fügte hinzu: „So schlecht ist das nicht, ein bisschen Konkurrenz hebt doch die Qualität.“

Monika schwieg. Doch in ihr spannte sich alles an. Es war, als stünde sie auf einem schmalen Grat: Auf der einen Seite das Pflichtbewusstsein, Teil des Ganzen zu sein. Auf der anderen Seite der Drang, aufzuschreien, zu protestieren, die Wahrheit zu sagen.

Am Nachmittag betrat sie ihre Klasse. Vierundzwanzig Augenpaare sahen sie an, Kinder im Alter zwischen zwölf und dreizehn, voller Fragen, voller Unruhe, voller Sehnsucht nach Anerkennung. Sie legte die Mappe auf den Tisch. Und plötzlich war ihr klar: Diese Schüler würden bald nicht mehr als Kinder gesehen, sondern als Punkte in einer Statistik. Etwas in ihr erstarrte. Und zugleich begann etwas zu brennen.

Die Konferenz begann wie jede andere: klappernde Tassen, flüsternde Gespräche, das leise Summen des Beamers, der die Agenda an die Wand warf. Monika saß in der zweiten Reihe, den Rücken gerade, die Hände gefaltet auf dem Tisch. Ihre Mappe lag vor ihr, geöffnet, die Tabellen wie eine Provokation.

Der Schulleiter, Herr Fink, ein Mann mit tadellos gebügeltem Hemd, trat nach vorn. Seine Stimme klang fest, geübt, als hätte er sie auswendig gelernt: „Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen am Beginn einer neuen Ära. Unsere Schule wird Vorreiter in Sachen Transparenz. Jeder Schüler, jeder Lehrer wird künftig messbar, vergleichbar, bewertbar sein. Das schafft Vertrauen und Qualität.“

Ein zustimmendes Nicken ging durch den Raum. Manche klatschten sogar. Monika spürte, wie ihr Herzschlag schneller wurde. Worte stauten sich in ihr, wollten hinaus. Doch sie schwieg.

Bis plötzlich Herr Kranz, der Sportlehrer, die Hand hob: „Heißt das, wir bekommen auch individuelle Rankings? Also quasi ein internes Lehrer-Ranking?“ Er lachte, halb scherzhaft, halb gespannt.

Der Schulleiter nickte. „Natürlich. Transparenz beginnt bei uns selbst.“

Monika atmete scharf ein. Ein Laut, der eigentlich unbemerkt bleiben sollte, doch er schnitt durch den Raum wie ein Messer. Köpfe drehten sich.

„Frau Vogt?“, fragte der Schulleiter, freundlich und doch mit diesem Unterton, der keinen Widerspruch duldete.

Monika erhob sich. Ihre Stimme war ruhig, fast zu ruhig: „Wir sind keine Zahlen. Und die Kinder auch nicht.“

Ein Murmeln ging durch die Reihen. Der Schulleiter hob die Augenbrauen. „Aber Leistung muss doch sichtbar gemacht werden, Frau Vogt. Oder sind Sie gegen Qualität?“

Sie spürte den Zorn in sich, jenen Zorn, den sie so oft gebändigt hatte, bis er sich in Starrheit verwandelte. Jetzt brach er durch, beherrscht, aber scharf: „Qualität ist nicht messbar in Tabellen. Qualität ist, wenn ein Kind das erste Mal versteht, dass es etwas kann. Wenn es einen Fehler macht und dennoch den Mut findet, weiterzugehen. Das sehen Sie nicht in Zahlen. Und das sehen Sie auch nicht in Rankings.“

Ein paar Kollegen senkten den Blick. Andere schüttelten kaum merklich den Kopf. Der Schulleiter lächelte dünn. „Ihre Haltung in Ehren. Aber wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert. Willkommen in der Zukunft.“

Gelächter. Ein Klatschen. Monika setzte sich wieder. Ihr Gesicht brannte. Sie spürte, wie sie isoliert war. Die Hüterin von Idealen in einem Raum, der längst anderen Gesetzen folgte.

Am nächsten Morgen hing im Lehrerzimmer ein neues Aushangblatt: „Koordinator/in für schulische Qualitätsentwicklung gesucht.“ Monika blieb davor stehen. Wochenlang hatte sie auf diese Ausschreibung gewartet. Es war die Stelle, die ihrem Engagement entsprach, die Chance, endlich Verantwortung auf Schulebene zu übernehmen.

Noch am Vortag hätte jeder im Kollegium sie für die sichere Kandidatin gehalten. Sie war die gewissenhafte, die Zuverlässige, diejenige, die Regeln nicht nur kannte, sondern lebte.

Doch nun, nach der Konferenz, spürte sie die Blicke. Kurz, fragend, abwägend, manche mitleidig, manche spöttisch. Frau Lehmann, die Mathelehrerin, stellte ihre Tasse ab und sagte mit einem Lächeln, das zu freundlich war: „Na, Frau Vogt, das wäre doch was für Sie. Sie haben ja klare Ansichten zur Qualität.“

Monika antwortete nicht. Sie nahm die Mappe aus ihrem Fach und ging.

Später, im Unterricht, merkte sie, dass ihre Stimme an Kraft verloren hatte. Die Schüler hörten zu, aber es lag eine andere Spannung im Raum. Sie fühlte sich, als stünde sie nicht mehr auf festem Boden, sondern auf einer Bühne, deren Bretter unter ihr ächzten. Ein einziger Satz bei der Konferenz – und ihr Ruf hatte Risse bekommen.

Zwei Wochen später erhielt sie den Bescheid: Die Stelle ging an Herrn Kranz, den Sportlehrer. Er, der über Rankings gewitzelt hatte, sollte nun offiziell über „Qualitätsentwicklung“ wachen.

Monika las den Brief in ihrem Klassenzimmer, nachdem die Schüler gegangen waren. Draußen wurde es dunkel, Regen trommelte gegen die Scheiben. Sie faltete das Papier sorgfältig zusammen, legte es in ihre Tasche, so, als müsse sie es archivarisch bewahren – auch diesen Schlag.

Dann setzte sie sich an das Pult. Ihre Hände lagen still auf

der Holzfläche. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fragte sie sich, ob ihr Eifer, ihr Bemühen, ihre Opfer etwas bedeutet hatten. Ob Ordnung wirklich etwas trug – oder ob sie nur ein Korsett war, das ihr jetzt die Luft nahm.

An einem Freitag, kurz vor den Ferien, betrat Monika ihre Klasse. Die Kinder waren unruhig, der Regen hatte aufgehört, und durch die Fenster fiel ein fahles Winterlicht. Auf dem Pult lag ein kleiner Umschlag. Kein offizielles Schreiben, kein Briefbogen – nur ein gefaltetes Stück Papier, unsauber ausgeschnitten.

Sie öffnete es vorsichtig. Ein paar krumme Zeilen standen darin, in ungelenker Handschrift: „Danke, dass Sie an mich glauben. Ich weiß, ich bin nicht die Beste. Aber Sie haben gesagt, Fehler machen ist erlaubt. Seitdem traue ich mich wieder.“

Darunter ein Name, kaum leserlich, aber Monika wusste sofort, von wem es kam. Von Anna, der stillen Schülerin, die sich immer in der letzten Reihe duckte, deren Hefte voller Korrekturen waren, roter Striche wie Wunden.

Monika hielt den Zettel lange in der Hand. Er war unbedeutend im Maßstab der Schulstatistik, unsichtbar in allen Tabellen. Und doch fühlte er sich schwerer an als jede Auszeichnung.

Sie setzte sich auf den Stuhl, blickte durch die Klasse, in die Gesichter, die noch nicht in Spalten passten, die noch nicht von Rankings geformt waren. Und plötzlich verstand sie: Die eigentliche Qualität ihrer Arbeit lag nicht im System, nicht in der Anerkennung der Kollegen, nicht in einer Position. Sie lag in Momenten wie diesem – leise, unscheinbar, unmessbar.

Draußen rief ein Kind, ein Ball prallte gegen die Scheibe. Ein kurzer Schreck, ein Lachen, dann wieder Stille. Monika faltete den Zettel zusammen und legte ihn in ihr Notizbuch. Ein winziges Geheimnis, das niemandem gehörte außer ihr.

Zum ersten Mal seit Wochen spürte sie keinen Druck in der Brust, keinen Zorn, keine Last. Nur eine ruhige Klarheit: Ordnung ist nicht die Perfektion der Zahlen. Ordnung ist, wenn etwas ins Herz fällt und bleibt.

Sie stand auf, nahm ihre Tasche, löschte das Licht. Als sie die Tür hinter sich schloss, hörte sie noch das Flattern eines Vogels draußen, unscheinbar, schnell – als trüge er etwas davon, leichter als jedes System.

In der Tiefe der Zeit – Dritte Geschichte: Thomas Albrecht

Die Stadt lag wie eine Skizze im Regen. Auf den Scheiben seines Ateliers zogen sich Tropfen zu dünnen Fäden, als hätte jemand das Straßenlicht selbst mit Bleistift verwischt. Thomas Albrecht saß über seinen Plänen. Kein Computer, kein schnelles Klicken – sondern das Geräusch eines weichen Bleistifts, der über Transparentpapier ging, immer wieder dieselbe Linie, bis sie nicht mehr gezogen schien, sondern gefunden. Er überprüfte die Krümmung mit der Klinge eines Messers, tastete die Schärfe der Kante, als ginge es nicht um Karton, sondern um eine Operation am Herzen der Welt.

Auf dem Tisch stand das Modell: ein halber Meter Stadt im Maßstab 1:200, seine Fingerabdrücke noch sichtbar an den Fassaden, kleine Stifte als Bäume, die einmal Schatten werfen würden. Für ihn war dieses Modell nicht bloß Pappe. Es war ein Versprechen. Ein Gebäude, dachte er, ist immer auch ein Versprechen: Es sagt den Menschen, hier dürft ihr sein. Es spricht nicht in Worten, sondern in Proportionen. Das Summen des Plotters brach ab, und fast gleichzeitig vibrierte sein Telefon. Betreff: Wertoptimierung – Liste A. Er öffnete die Datei, noch ehe er wusste, dass er es nicht wollte. Über seinen Entwürfen lag ein rotes Netz aus Streichungen: Naturstein → Verbundplatte. Eiche → Laminat. Tageslichtschacht → „optional“. Das Dach, das atmen sollte, ein Grünsystem mit Wasserführung, wurde zu Kies.

Er legte das Telefon zurück, als hätte es ihn verbrannt. Sein Blick ging zum Modell. Ein Hof, der den Wind brach. Eine Tür, die sich unauffällig öffnete und den Weg durch das Gebäude weicher machte. Linien, die kein Luxus waren, sondern notwendig. Und plötzlich hörte er sich selbst sprechen, laut, in den Raum hinein: „Nein.“ Ein einziges Wort, das an der Glaswand verklang.

Er wusste, was morgen kam: das Meeting. Projektentwickler mit glatten Krawatten. Controller mit Tabellen, die nichts hörten außer sich selbst. Worte wie „vernünftig“, „zeitnah“, „wirtschaftlich“. Und er, der wieder sagen würde, dass ein Hof kein Schmuck sei, sondern eine Lunge. Dass Räume Kinder prägen, wie Sätze Kinder prägen. Und er wusste, wie sie ihn ansehen würden – als sei er einer, der zu viel wollte in einer Welt, die nur das Notwendige erträgt.

Er zeichnete weiter, bis die Uhr weit über Mitternacht ging. Linien beruhigen. Linien ordnen. Doch in seinem Kiefer sammelte sich jener Druck, den er kannte. Zorn bei ihm war nie Lärm, sondern ein Brennen hinter den Augen, das alles schärfer machte.

Am nächsten Morgen stand das Modell im Zentrum des Sitzungssaals. Ein Stück Stadt aus Karton gegen eine Welt aus Zahlen. Thomas sprach ruhig, aber seine Stimme trug den Druck. „Dieses Gebäude lebt von seinen Proportionen. Jeder Schnitt ist auf Beziehung hin gedacht – Mensch zu Raum, Raum zu Mensch. Wenn Sie die Kanten stutzen, stutzen Sie Menschen.“

Ein kurzes Schweigen, dann Herr Dietrich, der Projektentwickler, Hände gefaltet, Stimme glatt: „Herr Albrecht, wir schätzen Ihr Engagement. Aber Sie wissen, die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Grünflächen sind teuer. Naturstein ist Luxus. Wir müssen die Wirtschaftlichkeit wahren.“

Thomas’ Blick blieb auf dem Hof. „Wirtschaftlichkeit ist nicht der Feind der Würde. Aber wenn Sie Räume wie Waren behandeln, verlieren Sie beides.“

Die Controllerin schob eine Mappe nach vorn: reduzierte Entwürfe, kostengünstig. Die anderen nickten. Kein Fenster öffnete sich. Da erhob Lea ihre Stimme. Sie saß weiter unten am Tisch, in schwarzer Jacke, ernst. „Thomas hat recht. Räume prägen Menschen. Wir sollten vorsichtig sein, was wir ihnen antun.“

Ein Moment lang war es „du und ich“ über den Tisch hinweg. Doch Dietrichs Lächeln war schneller. „Natürlich, Frau Berger. Aber wir sind der Öffentlichkeit verpflichtet. Und die Öffentlichkeit fragt nach Machbarkeit.“

Die Sitzung endete mit einem Beschluss: Kürzungen prüfen, alternative Entwürfe einholen, Entscheidung in vier Wochen. Thomas packte sein Modell ein. Seine Hände zitterten kaum sichtbar, doch er fühlte sie wie ein Erdbeben. Im Flur blieb Lea neben ihm stehen. „Du warst zu scharf“, sagte sie leise. „Sie hören nicht mehr zu, wenn du so sprichst.“

„Wenn ich nicht so spreche“, erwiderte er, „gibt es nichts zu hören.“

Sie nickte, ohne ihn anzusehen, und ging voraus.

Vier Wochen später kam der Bescheid, nicht persönlich, sondern per Mail. „Sehr geehrter Herr Albrecht, wir danken Ihnen für Ihre engagierte Mitarbeit. Die Bauherrschaft hat sich entschieden, den weiteren Verlauf mit einem alternativen Partner zu gestalten.“

Zwei Sätze, die Jahre Arbeit löschten. Er starrte auf den Bildschirm, bis die Buchstaben sich lösten und flimmerten. Dann nahm er den schwersten Ordner aus dem Regal, „Projekt Sonnenhof“, und ließ ihn in den Karton fallen, der schon offen stand. Die Papiere klappten dumpf zusammen, endgültig wie eine Tür.

Am Abend sah Lea den Karton. Sie sagte nichts. Doch er wusste, dass sie alles darin verstand. „Sie bauen ihn ohne mich“, sagte er. „Sie bauen ihn trotzdem“, antwortete sie. Ein Schweigen, das größer war als der Raum.

Noch in derselben Nacht saß er wieder im Atelier. Das Modell vor sich, die Hofkante, die Tür, die er heimlich eingezeichnet hatte. Er dachte an seine ersten Jahre, an das kleine Gemeindehaus, an die Frau, die ihm die Hand gedrückt hatte und sagte: Es ist, als hätte der Raum uns gewollt. Er hatte diesen Satz aufgehoben wie einen Stein, der in der Hand warm bleibt.

Nun saß er vor einem weißen Blatt, das ihn nicht mehr wollte. Er spürte es körperlich: den Verlust. Nicht nur des Projekts. Auch ein Stück seiner selbst, das ihm entglitt, weil er nicht nachgab, weil er nicht losließ. Am Morgen war Lea fort. Kein Streit, kein Abschied – nur ein Zettel: „Ich brauche Luft.“

Zwei Zettel lagen auf dem Tisch: der Projektbescheid, der Abschied. Beides Ergebnisse desselben Kampfes.

Tagelang ging er ohne Ziel durch die Stadt. Vorbei an Glasfassaden, die glänzten wie Masken. Vorbei an Wohnblöcken, die keine Geschichte mehr erzählten. Überall sah er seine Arbeit gespiegelt – Linien, die nicht trugen, Räume, die nichts versprachen.

Eines Nachmittags landete er im Park. Zwischen alten Platanen lag ein kleiner Spielplatz. Kein Entwurf, keine große Architektur. Nur Holz, ein Klettergerüst, eine Schaukel. Kinder lachten, stolperten, fielen, standen wieder auf. Ein Mädchen rappelte sich hoch, wischte die Hände ab und lachte, als sei nichts geschehen.

Thomas saß auf einer Bank. Das Lachen ging durch ihn hindurch wie eine Erinnerung. Und er spürte plötzlich, was ihn immer getragen hatte: Nicht die fehlerlose Linie, nicht die perfekte Ordnung. Sondern das Aufstehen trotz Bruch, das Leben mit Rissen.

Er dachte an den Riss in seinem Modell. Ein Makel, den niemand außer ihm sah, und doch das Wahrste daran: dass alles lebt, weil es unvollkommen ist.

Als die Dämmerung kam, färbte sich der Himmel kupfern, und die Stadt schien zu atmen. Zuhause nahm er ein neues Blatt. Er zeichnete keine Kante, keinen Bau. Er zeichnete eine einzige Linie, die sich bog, unregelmäßig, fast zittrig – und ließ sie so stehen. Keine Korrektur, kein Radiergummi. Nur ein Zug, roh und lebendig.

Er lehnte sich zurück. In dieser unvollkommenen Linie lag mehr Wahrheit als in manchem perfekten Entwurf. Vielleicht sogar mehr von ihm selbst.

Zum ersten Mal seit Wochen lächelte er. Nicht groß, nicht triumphierend. Nur leise – wie jemand, der versteht, dass ein Verlust nicht das Ende ist, sondern eine Öffnung. Und in dieser Öffnung, dachte er, liegt vielleicht der einzige Raum, der wirklich trägt.

In der Tiefe der Zeit – Vierte Geschichte: Helga Sommer

Der Tisch stand gedeckt wie eine Behauptung. Weiße Teller auf gebügeltem Leinen, die Gläser im Halbkreis, die Löffel spiegelblank und so ausgerichtet, dass die Griffe eine unsichtbare Linie bildeten. In der Mitte eine kleine Vase mit drei Nelken, vorsichtig auf die gleiche Höhe gekürzt. Helga trat einen Schritt zurück und prüfte die Symmetrie. Sie schob eine Gabel um einen Millimeter nach links. Dann noch einen. Jetzt stimmte es.