2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Es ist höchste Zeit, uns dieses Monster Kapitalismus vom Hals zu schaffen. Tun wir es nicht, wird es uns alle (!) weiter in die Barbarei treiben und schließlich vernichten. Bei allem was wir tun, also selbst bei unseren banalsten Lebens- und Interessenhandlungen, geht es heute um nichts anderes, als um Leben oder Tod. Das ist kein Hirngespinst oder die Verbreitung einer Weltuntergangsstimmung, sondern tagtäglich überall in der Welt erlebte Realität. Der Kapitalismus ist an seinem Ende angelangt und schlägt in seinem Todestrieb wie ein feuerspeiender Drache mit wachsender Gewalt blind um sich, mit dem einzigen ihm noch verbleibenden (vollkommen unbewussten) Ziel, alles Leben zu vernichten. Hierfür ein Bewusstsein zu schaffen ist unerlässlich, sehr dringend und lebensnotwendig. Lass Dir hier dieses Monster zeigen, und wie es Dich zu einem erbärmlichen Knecht macht und lerne zu verstehen, dass Du das nicht länger mit Dir machen lassen musst und wo Du die geeigneten Hebel ansetzen könntest (anzusetzen hast), wenn etwas Gescheites, wirklich Befreiendes, die Menschheit Bewahrendes dabei herauskommen soll. Das betrifft jeden von uns in vollem Maße, unabhängig davon, auf welcher sozialen Stufe Du stehst, wo Du lebst oder welche politischen Ansichten Du für richtig hältst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

© 2017 George Kaufmann

Verlag: tredition GmbH, Grindelallee 188, 20144 Hamburg

ISBN:

Paperback:

978-3-7439-4833-4

Hardcover:

978-3-7439-4834-1

e-Book:

978-3-7439-4835-8

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

George Kaufmann

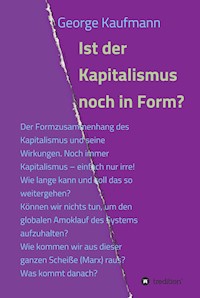

Ist der Kapitalismus noch in Form?

George Kaufmann

Ist der Kapitalismus noch in Form?

Der Formzusammenhang des Kapitalismus und seine Wirkungen

Es ist höchste Zeit, uns dieses Monster Kapitalismus vom Hals zu schaffen. Tun wir es nicht, wird es uns alle (!) weiter in die Barbarei treiben und schließlich vernichten. Bei allem was wir tun, also selbst bei unseren banalsten Lebens- und Interessenhandlungen, geht es heute um nichts anderes, als um Leben oder Tod. Das ist kein Hirngespinst oder die Verbreitung einer Weltuntergangsstimmung, sondern tagtäglich überall in der Welt erlebte Realität. Der Kapitalismus ist an seinem Ende angelangt und schlägt in seinem Todestrieb wie ein feuerspeiender Drache mit wachsender Gewalt blind um sich, mit dem einzigen ihm noch verbleibenden (vollkommen unbewussten) Ziel, alles Leben zu vernichten. Hierfür ein Bewusstsein zu schaffen ist unerlässlich, sehr dringend und lebensnotwendig. Lass Dir hier dieses Monster zeigen, und wie es Dich zu einem erbärmlichen Knecht macht und lerne zu verstehen, dass Du das nicht länger mit Dir machen lassen musst und wo Du die geeigneten Hebel ansetzen könntest (anzusetzen hast), wenn etwas Gescheites, wirklich Befreiendes, die Menschheit Bewahrendes dabei herauskommen soll. Das betrifft jeden von uns in vollem Maße, unabhängig davon, auf welcher sozialen Stufe Du stehst, wo Du lebst oder welche politischen Ansichten Du für richtig hältst.

Inhalt

Der Formzusammenhang des Kapitalismus

Zum Einstieg

Das Ende der Theorie

Krise – notwendiger Bestandteil des Kapitalismus

Das Verfallsdatum des Kapitalismus

Brutto-Inlands-Produkt (BIP) 2016 in ausgewählten Ländern in US-dollar

„Arbeit“ – eine Verhaltensstörung der Moderne

Die seltsame Karriere des Arbeitsbegriffs

Die Politische Ökonomie der Feuerwaffen

Die „herausgelöste Ökonomie“

„Betriebswirtschaft“ als abstrakte Raum-Zeit

Das Licht der „Aufklärung“

wie uns die Nacht gestohlen wurde

Die Enteignung der Zeit

Mein lieber Mitsklave, liebes Hausschwein

Der Mensch als Subjekt

Der Alptraum der Freiheit

Arbeiterbewegung als Arbeitsbewegung

Die „Arbeit“ verhungert

Arbeitsbefreiung als Arbeitslosigkeit

Kapitalismus – ein Automat zur Verschwendung materieller, zeitlicher und menschlicher Ressourcen

… und so wirst Du gezwungen

Das Hamsterrad im Labyrinth

die Warenzirkulation

Der Bereich Menschenhilfe

Ja aber – die gute reale Produktion

Und der Transport?

„Zeitverschwendung“ durch „Zeitbeschleunigung“

Gesundheit

Zeitklau Lernen

Zeitklau Arbeitssuche

Legal, illegal, scheißegal

Last but not least: Politik und Staat

Könnten wir das ändern?

Die Lösung?!

Keime und Keimformen

Begriff der Produktivkräfte und die mikroelektronische Revolution

Die erste Keimform: Mikroelektronik

Die Aufhebung des Privateigentums

Die Entkoppelung von der Warenproduktion

Eine weitere Keimform: Konsumgenossenschaften

Eine Keimform sind auch: Wohnungsbau-Genossenschaften

Die weitere Keimform: „Clubs“

Vernetzte Bewegung und kybernetische Subversion

Gehen wir an die Wurzel des Übels

„Arbeit“

Wert/Mehrwert

Geld/Kapital

Markt/Konkurrenz

Das geschlechtliche Abspaltungsverhältnis

Staat/ Souveränität

Politik

Recht

die Gerechtigkeit

Nation

Demokratie

Wie killen wir das Monster in seinem Todestrieb?

Kurz lesen

Die Wahrheit ist leicht zu verstehen, wenn sie erst entdeckt ist. Das Schwierige ist nur, sie zu finden (Galileo Galilei).

Im Sinne dieses klugen Satzes will ich Dir hier die grundlegenden Wahrheiten über den Kapitalismus aufzeigen. Sie herauszufinden erforderte eine über 30 Jahre dauernde intensive Erforschung dieses Systems in seiner Entwicklung seit etwa 600 Jahren und in der Komplexität und Wirkungsweise seiner Basis-Formen. Nach der Lektüre dieses Pamphlets wirst Du Galileis Satz so bejahen, als hättest Du ihn selbst erfunden. Hier wirst Du Wahrheiten finden, die Du bisher nicht für möglich hieltest. Sei neugierig und lass Dich überraschen:

Zum Einstieg

Alle wissen es, wir leben im Kapitalismus. Das festzustellen ist alles andere als eine Banalität. Denn obwohl das nahezu allen Menschen geläufig ist, haben weder die Protagonisten, noch die Kritiker dieses, unseres Reproduktions-Systems einen Begriff davon, was dieser Kapitalismus überhaupt ist. Sie können nicht einigermaßen fundiert darstellen, welche seine Kategorien, seine Formen sind, welche Gesamtheit sie bilden, wie sie also zusammenhängen und welche Wirkungen sie erzielen. Ich spreche hier vom kapitalistischen Formzusammenhang und will sogleich auch mit der Tür ins Haus fallen: Dieser Zusammenhang, das System Kapitalismus, also sein Wesen besteht aus den Kategorien „Arbeit“, Ware, Wert/Mehrwert, Geld/Kapital, Markt/Tausch/Konkurrenz, geschlechtliche Abspaltung, Staat/Souveränität, Nation/Volk, Demokratie, Politik, Recht.

Es ist ziemlich leicht, die elementaren kapitalistischen Kategorien zu benennen, aber es ist ziemlich schwer, sie einer grundsätzlichen Kritik zu unterziehen. Die Abstraktion „Arbeit“, der ökonomische „Wert“, die gesellschaftliche Darstellung der Produkte als „Waren“, die allgemeine Geldform, die Vermittlung durch „Märkte“, die Zusammenfassung dieser Märkte in „Nationalökonomien“ mit bestimmten Geldeinheiten (Währungen), die „Arbeitsmärkte“ als Voraussetzung einer derart flächendeckenden Waren-, Geld- und Marktwirtschaft, der Staat als „abstraktes Gemeinwesen“, die Form des abstraktallgemeinen „Rechts“ (der juristischen Kodifizierung) aller persönlichen und sozialen Beziehungen und als Form der gesellschaftlichen Subjektivität, die ausentwickelte, reine Staatsform der „Demokratie“, die irrationale, kulturell-symbolische Verkleidung der nationalökonomisch-staatlichen Kohärenz als „Nation“ – alle diese Grundkategorien moderner kapitalistischer Vergesellschaftung, einerseits durch blinde historische Prozesse hindurch herausgebildet, wurden den Menschen andererseits in einem mehrhundertjährigen Prozess der Pädagogisierung, Gewöhnung und Verinnerlichung von den jeweiligen (selber in Bezug auf das Ganze bewusstlosen) Protagonisten und Machthabern aufoktroyiert mit dem Ergebnis, dass diese Kategorien schon bald geradezu als unüberwindbare anthropologische Konstanten erschienen, die jeder Kritik spotten.

Diese Formen stoßen uns darauf, dass Kapitalismus das Paradoxon einer zwar vergesellschafteten Produktion, dennoch aber in einer ungesellschaftlichen Form ist; denn die Grundformen sind Fetische, was ich Dir hier zeigen werde. Die Fetischform „Wert“ und die Fetischform „Arbeit“ sind nichts anderes, als der Ausdruck dieses Paradoxons.Wenn das also die kapitalistischen Kategorien sind, bedeutet diese Aussage logisch auch zugleich, dass es die aufgeführten Kategorien als gesellschaftliche weder in vorkapitalistischer Zeit gab noch nach dem Kapitalismus geben kann. Sie entstanden erst zusammen mit ihm und ausschließlich zu dem Zweck, ihn durchzusetzen und möglichst für immer bestehen zu lassen. Und das bedeutet auch, dass der Kapitalismus innerhalb dieser und mit Bezug auf diese Kategorien, nicht bekämpft werden kann. Ob wir nach „Arbeit“ rufen, nach dem Staat, mehr Demokratie oder sonst irgendeine dieser Kategorien beschwören, zum Beispiel eine andere Politik fordern – es bleibt stets immanent, also innerhalb des Kapitalismus. So rufen wir, wenn er uns in die Mangel nimmt, nach nichts anderem als Kapitalismus, einen anderen, möglichst besseren Kapitalismus. Eine Illusion! Wie wir seit Marx‘ Zeiten längst wissen könnten.

In diesem Lesebuch argumentiere ich von einer Position der kategorialen Kritik, somit einer radikalen Kritik der kapitalistischen Basis-Formen. Ich werde Dir gnadenlos den Spiegel vorhalten, damit Du erkennst, was der Kapitalismus aus Dir macht und verstehst, dass Du es selbst bist, der dieses irre Wahnsystem mit seinen verheerenden Auswirkungen täglich aufs Neue produziert. Zugleich heißt das aber auch, dass wir uns dieses Monster vom Hals schaffen können; doch nur, wenn wir uns die Zumutungen des Systems Kapitalismus be wusstmachen, also unser Bewusstsein entwickeln und so über haupt erst in die Lage kommen, unser tägliches Tun zu ändern. Zunächst will ich Dir zeigen, warum unser Bewusstsein so verkorkst ist und wir uns auf dem Weg zu einer reflexionslosen Gesellschaft befinden.

Das Ende der Theorie

Es ist keineswegs selbstverständlich, dass eine Gesellschaft „über“ sich selbst nachdenkt. Das ist nur möglich, wenn sich eine Gesellschaft selbst mit anderen Gesellschaften in Geschichte und Gegenwart kritisch vergleichen kann; vor allem ist es aber in Zuständen möglich, in denen sich eine Gesellschaft selber gewissermaßen von innen heraus fragwürdig wird, einen Widerspruch mit sich selbst austrägt, in ihrer eigenen Struktur und Entwicklung über sich selbst hinausweist.

Ganz sicher trifft das auf sämtliche vormodernen Gesellschaften nicht zu. Diese waren noch keine planetarischen, sie hatten kein historisches Bewusstsein und keine Verfügung über die Geschichte als eine Abfolge von Entwicklungsprozessen und sozialökonomischen Formationen. Ebenso wenig lagen sie mit sich selbst, mit ihrer eigenen Form, in Konflikt. Eine Dynastie konnte zwar die andere ablösen, aber die gesellschaftliche Form als solche konnte nicht in Frage gestellt werden; dafür gab es gar keine Kriterien. Solche Gesellschaften konnten sich über unglaublich lange Zeiträume reproduzieren (im Falle des alten Ägypten über mehrere Jahrtausende hinweg), ohne aus sich selbst heraus zugrunde zu gehen; ihr Ende war daher in erster Linie von äußeren Ursachen bedingt.

Gesellschaft erschien unter solchen Bedingungen immer als „Gesellschaft überhaupt“, nicht als spezifische Form, die auch ganz anders sein könnte. Und selbst als – relativ spät in der Antike – ein Räsonnement über verschiedene „Regierungsformen“ einsetzte (Monarchie, Oligarchie, Demokratie, Tyrannis), da blieb diese Differenzierung dem sozialökonomischen Gesellschaftskörper gegenüber ganz gleichgültig; sie erschien daher auch nicht etwa als eine lineare Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft selbst, sondern als ewiger Kreislauf bloß äußerlicher, immer wieder auseinander hervorgehender Herrschaftsformen. Dasselbe gilt für die Idee vom „Idealstaat“ (Platon), die nur eine idealisierte Gestalt der bereits bestehenden, als unüberschreitbar gedachten Gesellschaft darstellte.

Dennoch gingen diese vormodernen agrarischen Hochkulturen nicht blind in ihrem „Funktionieren“ auf; sie brachten eine über ihr unmittelbares Dasein hinausgehende Reflexion hervor. Aber diese Reflexion war nicht „gesellschaftskritisch“, sondern eine Reflexion „unmittelbar zu Gott“ oder zum Weltganzen, zur Stellung des Menschen im Kosmos, zum Rätsel des Todes. Es war also notwendigerweise eine Reflexion in religiöser Form mit religiösen Inhalten. Diese Art des Denkens „über“ sich selbst, aber als Denken des Menschen und seiner Gesellschaft nicht in Beziehung zu sich selbst, sondern in Beziehung auf Gott und Kosmos, blieb dennoch eingebunden in das unkritisch vorausgesetzte sozialökonomische Gefüge. Denn trotz seiner Fraglosigkeit war dieses Gefüge nicht „stumm“ in seiner blinden Positivität, sondern durchaus reflexiv legitimiert; nur eben nicht als eigener Gegenstand, sondern als sekundärer Bestandteil der göttlichen Weltordnung.

Religiöse Reflexion, Naturwissen und sozialökonomische Verhältnisse bildeten daher eine unmittelbare Einheit, dargestellt und reproduziert in ritualisierten Formen sowohl des Denkens als auch der Tätigkeit und der sozialen Beziehungen. Deshalb waren zunächst in den ältesten Zeiten auch Funktions-Intelligenz und Reflexions-Intelligenz (oder soziologisch betrachtet:

Funktions-Eliten und Reflexions-Eliten) unmittelbar identisch (Gottkönige, Priesterherrscher). Erst relativ spät differenzierten sich Funktion und Reflexion in getrennte Sphären aus. Damit war zwar der Keim eines Konflikts gelegt, der sich jedoch zunächst nur sporadisch äußerte (etwa im mittelalterlichen „Investiturstreit“ zwischen Kaiser und Papst), ohne dabei über den Kampf um die übergeordnete Kompetenz innerhalb einer gemeinsam vorausgesetzten Ordnung hinauszugehen.

Soweit sich das reflexive Denken in diesen Gesellschaften von der strengen religiösen Ritualisierung löste, wie in der antiken und mittelalterlichen Philosophie, richtete es sich entweder direkt auf die Natur (die Naturwissenschaft war ja ursprünglich ein integraler Bestandteil der Philosophie) oder auf den Menschen als ein quasi „natürliches“ Wesen. Da die gesellschaftliche Form und Ordnung als solche nicht zur Disposition stehen konnte, musste sich die Reflexion „über“ den gesellschaftlichen Menschen grundsätzlich auf zwei Themen beschränken.

Nämlich erstens auf „Ethik“ (Lehre von den „Tugenden“ und vom moralisch richtigen Verhalten), die den Menschen einen Maßstab ihres Verhaltens liefern sollte, ohne gesellschaftliche Bedingungsgründe kritisch zu befragen. Für diese Metaphysik blieb der Zusammenhang ihrer normativen Vorstellungen mit den sozialökonomischen gesellschaftlichen Formen im Dunklen; sie richtete sich immer an den einzelnen Menschen, freilich noch nicht an das abstrakte Individuum schlechthin, sondern an den Menschen in seiner sozial „eingefrorenen“ Bestimmung – im Grunde genommen handelte es sich um eine exklusive Veranstaltung unter „herrschenden Männern“: der Adressat (und damit „der Mensch“) war in der Regel der grundbesitzende pater familias.

Zweitens entwickelte die philosophische Reflexion mit demselben Adressaten neben der „Ethik“ auch eine Lehre vom „guten Leben“, vom „Glück“ des Menschen innerhalb der fraglos vorausgesetzten Ordnung. Diese Philosophie der „Lebenskunst“ beschäftigte sich zum Beispiel mit den verschiedenen Formen des Genusses, mit dem Verhältnis von Genuss und Enthaltsamkeit (Diogenes!) usw.; letzten Endes mit der Frage, was ein „gelungenes Leben“ ausmacht. Dieser Aspekt der alten Philosophie zielte auf eine Ästhetisierung des Daseins, deren Zusammenhang mit den sozialökonomischen Verhältnissen ebenso dunkel blieb wie bei der metaphysischen „Ethik“. Sich selbst, das eigene Leben gewissermaßen zum Kunstwerk zu machen, ohne das Ganze der Gesellschaft in den Blick zu nehmen, und gleichzeitig möglichst einer normativen Verhaltenslehre zu folgen, darin erschöpfte sich der gesellschaftliche Charakter dieses Denkens.

Erst in der Moderne begann der Kampf um die gesellschaftliche Form selbst, es entstand erstmals eine „Gesellschaftskritik“, ein Bewusstsein von sozialökonomischen Formationen, von Krise und Transformation der Gesellschaft. Aber diese neue Art der Reflexion führte nicht dazu, dass die Gesellschaft zum kritischen Selbstbewusstsein gelangte. Stattdessen handelte es sich nur um die geistige Gestalt einer blinden Dynamik – freigesetzt durch die Bedürfnisse der modernen ökonomischen Revolution. In dieser Umwälzung wurde die abstrakte Form des Geldes, bis dahin ein Rand- und Nischenphänomen der Gesellschaft, in einem kybernetischen Prozess auf sich selbst rückgekoppelt: das gesellschaftliche Leben wurde der zum abstrakten Selbstzweck gewordenen Verwertungsbewegung des Geldes unterworfen. Indem das neue reflexive Denken diesem blinden Prozess bloß Ausdruck gab, blieb es wie das frühere Denken in der Metaphysik befangen, allerdings in einer nunmehr säkularisierten, von der Religion abgelösten Metaphysik: an die Stelle der himmlischen Metaphysik eines göttlichen Kosmos trat die irdische Metaphysik des entfesselten Geldes.

Aber die Metaphysik wurde wie ihre gesellschaftliche Grundlage nicht nur säkularisiert, sondern auch dynamisiert. Die Begriffe der Revolution, der Umwälzung, des Prozesses, der Bewegung usw. verweisen schon auf den entscheidenden Unterschied dieser neuen, modernen Gesellschaft zu allen vorhergehenden; sie löste sich nicht nur von der alten Ordnung ab, sondern sie konnte auch nicht bei sich selber bleiben, nicht in sich selber ruhen wie die alten agrarisch-religiösen Zivilisationen. Sie liegt seit ihren ersten Anfängen mit sich selbst im Widerspruch, weil der Verwertungsprozess des Geldes unersättlich ist und sich in immer neuen Formen auf immer höherer Entwicklungsstufe reproduziert. Die kybernetische Maschine des zum „bewegten Prinzip“ gewordenen Geldes lässt die losgerissene Gesellschaft wie ein Geschoss durch eine lineare Zeit fallen. Dementsprechend hat das neue „gesellschaftskritische“ Denken die lineare Geschichte und den Fortschritt erfunden, die Orientierung an der Zukunft und die Kritik jedes einmal erreichten Zustands als bloßes Durchgangsstadium zu einem jeweils neuen und angeblich „höheren“ Zustand. Erst in diesem Zusammenhang traten dann auch Funktions-Intelligenz und Reflexions-Intelligenz in einen systematischen, strukturellen Gegensatz, denn die säkularisierte Reflexion übernahm die Rolle der vorwärtstreibenden Kritik gegenüber dem auf einem jeweiligen Stand der Entwicklung beharrenden „Funktionieren“.

Aber diese Kritik blieb immer an die moderne Metaphysik des Geldes gefesselt, sie war nichts als der intellektuelle Ausdruck des inneren Widerspruchs der modernen Gesellschaft mit sich selbst. Nicht die kategorialen Formen der Gesellschaft als solche wurden kritisiert, sondern immer nur ihre jeweilige Unzulänglichkeit und „Unterentwicklung“. Einerseits ging es der Gesellschaftskritik noch lange Zeit um die immer weitere Auflösung der alten agrarisch-religiösen Ordnung und ihrer Reste; andererseits reflektierte sie den dynamischen Prozess der neuen Ordnung selbst und proklamierte in diesem Sinne die Ziele der „Entwicklung“. Das gilt auch noch für den Marxismus. Zwar hat Marx als einziger moderner Theoretiker auch Ansätze einer kategorialen Kritik der Moderne entwickelt, also einer Reflexion „über“ die Metaphysik des Geldes. Aber dieser Gedanke konnte nicht durchgehalten werden. Solange die dynamische Entwicklung des modernen gesellschaftlichen Systems immer weiterging, war man nur begierig darauf, was „als nächstes kommt“. Die jeweils nächste Stufe der „Entwicklung“ war der Gegenstand des theoretischen Streits, nicht das metaphysische Prinzip, das Wesen oder die Logik dieser „Entwicklung“ selbst.

Wie es nun offensichtlich wird, hat sich seit dem Ende des 20. Jahrhunderts die Situation grundlegend geändert. Nachdem der Begriff des Fortschritts schon länger seine Anziehungskraft eingebüßt hat, gilt inzwischen auch die gesellschaftskritische Theorie als obsolet – nicht nur die marxistische, sondern die Theorie überhaupt. Jedenfalls hat die Postmoderne alles, was in der bisherigen Modernisierungsgeschichte als Theorie galt, mit dem Verdacht eines „totalitären Anspruchs“ von sogenannten „großen Erzählungen“ oder „Großtheorien“ belegt. Man will das Ganze der Gesellschaft nicht mehr anschauen und deshalb auf „Großbegriffe“ verzichten, um es sich stattdessen in der theoretischen „Unbestimmtheit“ gemütlich zu machen. An die Stelle der kritischen Theorie soll das unverbindliche intellektuelle Spiel treten.

Woher diese überraschende Wendung, diese „Abrüstung der Theorie“? Der Verdacht drängt sich auf, dass die theoretische deswegen verstummt, weil die ihr zugrunde liegende gesellschaftliche Dynamik erlischt. Es gibt im planetarischen Maßstab keine traditionelle Gesellschaft mehr, von der man sich abstoßen könnte. Und es scheint so, dass auch keine neue Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung innerhalb der Moderne mehr „kommt“, weil sich der Prozess der ökonomischen Verwertung zu erschöpfen begonnen hat. Der Prozess geht weiter, aber nur noch als negativer, als Krisenprozess, der nicht mehr positiv mit Hoffnungen besetzt werden kann.

Die technische Entwicklung wird unvereinbar mit der modernen Metaphysik des Geldes. Aber vor dieser Stufe der Reflexion schreckt das moderne kritische Denken zurück, weil es damit seine eigenen Grenzen überwinden müsste; und das ist elendig schwer. Ausgerechnet in dem Augenblick, in dem der reale Totalitarismus des Geldes die globale Wirklichkeit umfassend wie nie beherrscht, wird die gesellschaftskritische Theorie selber in ihrem Anspruch als totalitär denunziert. Sie hat ihre Schuldigkeit getan, aber jetzt soll sie das gesellschaftliche Ganze gerade in seiner Krise in Ruhe lassen. Der reale gesellschaftliche Widerspruch, der in der bisherigen Weise nicht mehr zu bewältigen ist, soll einfach aus dem Denken verbannt werden. Das dunkle Ende der modernen Entwicklung wird absurderweise gefeiert als Übergang zu einem „illusionslosen Pragmatismus“. Zusammen mit der Gesellschaftskritik hört das reflexive Denken überhaupt auf.

Die Reflexions-Intelligenz verschwindet. Aber die Funktions-Intelligenz hat nicht etwa gesiegt, sondern ist bloß verwaist. Weil sie von der theoretischen Reflexion zwar der Kritik ausgesetzt wurde, dabei aber immer auch Orientierung und damit neue Legitimation bezog, wird das Ende ihres strukturellen Gegenpols zu ihrer eigenen Krise. Die Funktions-Eliten laufen ins Leere, ihr Funktionieren kann die Krise der Realität nicht mehr bewältigen und endet in der Groteske. Aber das fällt gar nicht auf, weil auch das Alltagsbewusstsein in einen völlig reflexionslosen Zustand übergegangen ist. Die vielgerühmte Fähigkeit des modernen Individuums, sich selbst zu reflektieren, „neben sich“ zu treten und das eigene Tun gewissermaßen virtuell von außen zu betrachten, löst sich zusehends auf. Diese Fähigkeit verschwindet, weil sie an die positive Entwicklung der modernen Gesellschaft gebunden war. Gerade an ihrem Ende ist diese Gesellschaft auf gespenstische Weise eins in eins mit sich identisch geworden. Die postmodernen Generationen verstehen schon die Begriffe der Reflexion nicht mehr, die ihnen innerhalb weniger Jahre so fremd geworden sind wie der Totenkult des alten Ägypten. Sie sind das, was sie sind, und sonst gar nichts. Sie sind unmittelbar identisch mit ihrem banalen Tun, je unmöglicher dieses Tun wird.

Die Krise der Realität wird von der Postmoderne verdrängt, indem sie versucht, an die Stelle der Gesellschaftskritik ein simuliertes Recycling des vormodernen Bewusstseins zu setzen: Die abgerüstete Philosophie möchte ganz unschuldig zurückkehren zu den antiken Paradigmen von „Ethik“ und „Lebens-kunst“. Aber sie vergisst, dass die gesellschaftlichen Voraussetzungen dieses Denkens gar nicht mehr existieren. Die vormoderne unkritische Denkweise war nur möglich unter der Bedingung, dass die Gesellschaft statisch in sich ruhte und das reflexive Denken nicht etwa gleich Null, sondern auf eine göttliche Weltordnung bezogen war. Es gibt kein Zurück zu dieser Bedingung. In seinem Endstadium wird das moderne System daher zur ersten völlig reflexionslosen Gesellschaft der Geschichte. Mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion verliert es eine Grundbedingung menschlicher Existenz. Eine Gesellschaft, die nur noch funktioniert, ist keine menschliche mehr und kann schließlich auch nicht mehr funktionieren. In einer leeren Bewegung, die jeden übergeordneten Sinn und jedes Ziel verloren hat, muss das normative Denken der „Ethik“ wirkungslos verpuffen, weil es in nichts mehr verankert ist. Und die Philosophie vom „gelungenen Leben“, vom individuellen Menschen als „Kunstwerk“ seiner selbst, wird zur traurigen Farce, weil sie die Krise der modernen Metaphysik ignoriert. Sie proklamiert sich als „postmetaphysisches“ Denken, obwohl die reale gesellschaftliche Metaphysik der Moderne unbewältigt bleibt. Die postmoderne Selbst-Ästhetisierung findet in einem brennenden Haus statt.

Folge mir bitte bei meinem Versuch, Deine Reflexion des gesellschaftlichen Ganzen wieder zu ermöglichen. Beginnen will ich damit, Dir das soeben erwähnte brennende Haus zu zeigen und darzustellen, dass die kapitalistischen Basis-Formen objektiv (also unabhängig davon, ob sich die Menschen dessen bewusst sind bzw. es wollen oder nicht) Krisen hervorbringen. Somit ist die

Krise notwendiger Bestandteil des Kapitalismus.

Mit anderen Worten, der Kapitalismus produziert durch das Wirken seiner Kategorien beständig Krisen. Anders konnte er gar nicht existieren; nach der Krise ist sogleich schon wieder vor der Krise. Alle Menschen auf dieser Welt sind nicht nur alle paar Jahre Zeugen dieses wechselvollen und immer auch verheerende Folgen habenden irren Geschehens, sondern stets auch durch ihr praktisches Tun selbst die Verursacher dieses Irrsinns. Sei gespannt darauf, wie das funktioniert und wohin es führt.

Als erster hat den Kapitalismus und seine Krisen Karl Marx wissenschaftlich untersucht. Der Hintergrund seiner Theorie ist die Gesellschaftskritik. Er wusste, dass der Kapitalismus ein irrationales, ein Fetisch-System ist; für die Menschen eine einzige Grundzumutung. Marx entwickelte eindeutige Begriffe dessen, was wir machen und sind.

Damit wurde er bereits von Generationen von Apologeten dieses irren Systems totgesagt, jedoch ist er immer wieder aus der Versenkung auferstanden. Und das ist nur natürlich, denn er kann nur endgültig ruhen mit dem Verschwinden seines Gegenstands, des Kapitalismus selbst. Solange es Kapitalismus gibt, kommen wir nicht an Marx vorbei. Ich will hier versuchen, mich möglichst auf seine Schultern zu stellen und über ihn hinauszuschauen, statt ihm wie der Arbeiterbewegungs-Marxismus nur den Buckel runterzurutschen (1).

Dieses System Kapitalismus hat inzwischen eine Entwicklung genommen und eine verheerende Spur des Grauens über den Planeten gezogen, die man nicht für möglich gehalten hat.

Und die Systemagenten wissen genau, wer daran die Schuld trägt.

Für die einen sind es die Folgen des unseriösen angelsächsischen Neoliberalismus. Wir hingegen befänden uns ja im Rheinischen Kapitalismus, der guten, alten kapitalistischen Marktwirtschaft oder noch besser: sogar in einer sozialen Marktwirtschaft.

Damit verbunden sind ständige Entwarnungen; alles Üble spielt sich nur im Finanzüberbau ab (Gier der Banker) und habe mit der Realwirtschaft nichts zu tun.

Aber jede dieser Sichtweisen geht an der Realität meilenweit vorbei. Für beide ist es einmal „die Natur“ (Kant) und dann die „schöne Maschine“ (Adam Smith). Diese aber bildete die anonymen Märkte überhaupt erst heraus und damit die Konkurrenz generell, also auch die Konkurrenz zwischen den Funktionsträgern.

In der Konkurrenz aber gewinnt man, wenn man billiger anbieten kann. Daraus ergibt sich eine Entwicklung stetig wachsender Rationalisierung und also Verwissenschaftlichung aller betriebswirtschaftlichen Prozesse, die Anwendung von Naturwissenschaft und Technik in exponentiellem Anstieg.

Schauen wir uns dazu die Entwicklung und Ergebnisse der Dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik an. Wir werden geradezu überschwemmt von neuen, immer billiger werdenden industriellen Waren. Ihr Erneuerungszeitraum wird immer kürzer.

Aber in diesem Prozess der stetigen Rationalisierung verbirgt sich für das System ein logisches Dilemma:

Zum einen besteht eben sein einziger Zweck darin, menschliche Energie in Geld zu verwandeln, also so viel menschliche Arbeitskraft wie irgend möglich industriell zu vernutzen. Andererseits und zugleich bedeutet Rationalisierung aber die Überflüssigmachung menschlicher Arbeit. Hierin sehen wir den Kapitalismus in seinem Selbstwiderspruch, was sich den Protagonisten jedoch als Erkenntnis verweigert. So ackern sie mit Verbissenheit an der beständigen Vertiefung dieses Grundwiderspruchs und befinden sich mit ihrer Einsicht immer nur an der Oberfläche dieses Prozesses, dem Markt und der Konkurrenz.

Daraus, also aus diesem Grundwiderspruch, entstehen die ständigen Krisen, eine periodische Erzeugung von Massenarbeitslosigkeit. Und nach in der Regel für die Menschen verheerenden Marktbereinigungen (Abbau/Zerstörung der aufgebauten Überkapazitäten), geht es immer auf größerem Maßstab weiter, indem mit neuen Erzeugnissen neue Märkte gebildet werden.

Die entstandenen Opfer werden als notwendig, als unvermeidliche Härten gesehen, obwohl sie oft ganze Generationen betreffen, die in die Verelendung getrieben werden.

Keynes sagte dazu: Kapitalismus weckt die niedrigsten Instinkte der Menschen; andererseits schafft er diesen ungeheuren Reichtum.

Und auf diesen Reichtum, obwohl er lediglich für die historische Zeit eines Wimpernschlags entstand und lediglich für eine Minderheit wirksam wurde, richtet sich das gesellschaftliche Gesamt-Bewusstsein.

Denn so ein Wimpernschlag war auch das sogenannte Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik Deutschland nach dem

2. Weltkrieg. Die Hauptträger dieses Reichtums waren das Auto, die Heimelektronik und andere Küchenmaschinen und geräte (weiße und braune Ware). Diese Zeitspanne nennen wir heute nach dem Erfinder der industriellen Fließbandproduktion Henry Ford „Fordismus“ oder auch die Vollendung der Zweiten industriellen Revolution, die auf dem Verbrennungsmotor, dem Fließband und der betriebswirtschaftlichen „Arbeitswissenschaft“ beruhte, verbunden mit einer sozialökonomischen Spaltung der Epoche in die Zeiten der industriellen Weltkriege und dann die der fordistischen Nachkriegsprosperität. In Deutschland saugte die industrielle Produktion dieser neuen Erzeugnisse innerhalb weniger Jahre etwa 10 Mio. neue Arbeitskräfte in sich auf; Frauen gingen verstärkt in diese Produktionen. Im offiziellen Sprachgebrauch hieß das, es wurden 10 Mio. neue Arbeitsplätze geschaffen.

Und natürlich sollte es nach allgemeiner Auffassung so immer weitergehen.

Aber mit der Dritten industriellen Revolution (Mikroelektronik), die in der Zweiten industriellen Revolution gewissermaßen ihre Inkubations-Zeit hatte und auf diese aufsattelte, ist etwas Entscheidendes passiert. Es ist aber nicht dasselbe wie mit den Autos… Denn der Kompensationsprozess, also die verstärkte Einsaugung von immer mehr Arbeitskraft, setzt nun nicht wieder ein, obwohl scharenweise neue Erzeugnisse auf teils sogar neuen Märkten angeboten werden.

Was ist geschehen?

1948, zeitgleich mit der Kreation der Kybernetik, gelang ein entscheidender technischer Durchbruch: In den Bell-Laboratorien vor den Toren New Yorks erfanden die Ingenieure John Bardeen, Walter Brattain und William Shockley den Transistor – die „Nervenzelle des Informationszeitalters“. Der Transistor, ein elektronisches Verstärkerelement aus Halbleitermaterial, vermied die Heizleistung der bis dahin gebräuchlichen Elektronenröhre und war nicht nur von Anfang an um vieles kleiner, sondern auch weiter scheinbar unendlich miniaturisierbar. Ende der 50er Jahre entstand schließlich durch die Integration mehrerer Transistoren der Mikrochip. Alle Grundelemente der mikroelektronischen Revolution waren damit vorhanden.

Was diese Revolution aber von den voraufgegangenen beiden unterscheidet: Das Rationalisierungs- und Automatisierungs-Potentials durch den Einsatz immer entwickelterer Mikroelektronik ist um vieles größer und läuft schneller als die Entwicklung neuer Erzeugnisse und Märkte.

Das heißt, die auf mikroelektronischer Basis entwickelten und produzierten neuen Erzeugnisse tragen nur noch homöopathische Dosen von Wert/Mehrwert in sich, da menschliche „Arbeit“ zu ihrer Produktion kaum noch oder nicht mehr angewendet wird. So sind die Erzeugnisse nahezu wertlos und eigentlich keine Waren (Träger von Wert/Mehrwert) mehr, sondern lediglich noch Gebrauchsgüter. Aber das ist nicht das Ziel der kapitalistischen Produktion.

Die damit einhergehende Massenarbeitslosigkeit im Weltmaßstab wurde nun (seit Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts) erstmals in der kapitalistischen Geschichte zu einer strukturellen. Die Arbeitslosen bilden keine „industrielle Reservearmee“ (Marx) mehr, die nach einer gewissen Warte-Zeit wieder in den Produktions-Prozess zur weiteren Verwurstung eingesaugt werden kann.

Die Menschen werden dauerhaft kapitalistisch überflüssig, bleiben aber festgenagelt in dieser kapitalistischen Form der Konkurrenz und des Geld-Subjekts. Ihnen wird nach wie vor gesagt: verdient Geld oder verreckt!

Was bedeutet das aber für das Kapital selbst? Es wird mit der verschwindenden „Arbeit“ seiner Substanz beraubt. Damit entsteht eine Krise der Verwertungsbeziehungen; keine „Arbeit“ – keine Verwertung. Und wir können diesen logischen Faden fortspinnen: Keine Verwertung, also keine Produktion – kein Staat, denn wovon sollen seine Apparate leben?; kein Staat – keine Souveränität, kein Recht, keine Politik, keine Demokratie, keine „Nation“, kein „Volk“.

Zuerst erfolgt der Zusammenbruch an der kapitalistischen Peripherie, weil die Menschen dort die nötige Kapitalkraft nicht mehr aufbringen können, um die Mikroelektronik entwickeln, einführen und anwenden zu können (Produkte, Produktion selbst, Know-how, technologische Apparate, Infrastruktur). Die Länder fallen zurück, ihre eigene Währung geht flöten. Die Geldwirtschaft bricht zusammen. Die Menschen versuchen ein Überleben in Sekundärkreisläufen (Müllsammeln, Schwarzarbeit) oder in der Subsistenzwirtschaft (Schrebergärten) und entwickeln als Konkurrenz-Subjekte (2) eine stets wachsende Kriminalität. Die allgemeine Gewalt nimmt zu; es entstehen Plünderungs-Ökonomien, Bandenkriege und schließlich die ganze Welt umspannende Bürgerkriege.

Es findet ein Systemzusammenbruch statt und so sieht er aus.

Schauen wir uns diesen „Rest“ der Welt, die kapitalistische Peripherie, noch etwas an. Diese Länder sitzen bereits in einer Schuldenfalle oder erreichen diesen Status derzeit oder demnächst.

Als Abwehr dieser Entwicklung erfolgte im Westen innerhalb eines einzigen Jahrzehnts (80er Jahre) die Entkopplung des Finanzüberbaus. Das beschreibt Marx sehr anschaulich im 3. Bd. des „Kapital“, indem er die kapitalistische Überakkumulation (Marx‘ Begriff) seziert. Diese Entkopplung war nur möglich, weil vorher bereits der sogenannte Goldstandard aufgegeben war, das Geld also von der Goldware gelöst wurde und so über keinerlei materielle Basis mehr verfügte. Es konnte nun grenzenlos, also ohne Beachtung dessen, wieviel realen Wert (in Gold) es noch repräsentiert, hergestellt werden. Es wurde zu einem Stück Papier oder lediglich nur noch eine Ziffer, ein elektronischer Impuls.

Zurück zur Marxschen Überakkumulation: Unrentable Produktionen können das Geld zu einer weiteren Produktionssteigerung nicht mehr aufnehmen. So drängt das Geldkapital, das ich als „heißes“ bezeichne, auf die Finanzmärkte. Dort wird mit ihm spekuliert. Nicht mehr ein Gewinn aus realer Produktion ist wichtig, sondern nur noch der Eigentumstitel als solcher, der Kursgewinn.

So entsteht fiktives (Marx) Kapital, mit dem man sich reichrechnen kann. Man tut so, als könne Geld Geld machen. Dieser Spekulationsbereich, die Akteure nennen sich Investoren, ihr Aktionsfeld Märkte, ist seit Beginn der 80er Jahre exorbitant gewachsen. Das bedeutet zugleich: jeder hat die Börsensprache gelernt; in den USA ist die Spekulation (das Wetten) an den Börsen zum Volkssport geworden. Zugleich sank dort der Lohn auf 70er Jahre-Niveau. Trotzdem konsumieren die Menschen wie ehedem; sie beleihen Aktienpakete, kaufen darauf Autos, Häuser… und nur immer weniger davon hat überhaupt noch irgendeine real-produktive Basis. Es ist ein Leben mit virtuellem Geld, somit ist es selbst lediglich ein Scheinleben, eine Real-Metaphysik. Der Kapitalismus simuliert sich selbst. Man kann auch für die Kapitalismus-Freaks positiv sagen, dass es gerade den so angefeindeten gierigen Bankern und Spekulanten auf diese Weise gelang, dem Kapitalismus noch ein paar Jahrzehnte zumindest eines virtuellen Überlebens zu verschaffen. Aber die Stunde der Wahrheit kommt unaufhaltsam. In dem Maße, wie es immer weniger gelingt, das Spekulationsgeld von der Real-Produktion fernzuhalten, nähert sich der große Krach mit Riesenschritten. Die Krux ist, man kann heute aus der Gesellschaft nicht austreten wie früher durch eine Flucht aus der DDR, oder wie westdeutschen Aufmuckern gesagt wurde: geh doch nach drüben.

So sollten wir uns einmal eine primitive Frage stellen: Wenn seit 200 Jahren permanent Produktivkraft gesteigert wird, wenn dauernd Arbeitskraft freigesetzt wird, wohin fließt dieses Potential? Die Arbeitszeiten bleiben (bei etwa 8 Std.) unverändert. Eine flächendeckende 35 Stunden-Woche traut sich heute kaum noch jemand zu fordern. Dabei wäre das gerade einmal das obere Zeit-Limit dessen, wie lange die Menschen im Mittelalter oder in der Spätantike täglich werkelten. Alte aufgefundene Urkunden aus dieser Zeit bestätigen, dass das für Knechte auf den großen Landgütern „von Sonnenaufgang bis Mittag“ war.

In Marx‘ Zeiten betrug die Arbeitszeit noch bis zu täglich 14 oder gar 16 Stunden und teilweise noch mehr. Selbst Kinder bis 12 Jahren wurden 10 oder auch 12 Stunden jeden Tag vernutzt.

Während seither in langen und teils blutigen Kämpfen die Arbeitszeit im Wesentlichen auf 8 Stunden gesenkt werden konnte, hört jetzt, mit zunehmender Wirkung der mikroelektronischen Revolution, die Arbeitszeit-Verkürzung plötzlich auf, obwohl die Arbeitszeit gerade jetzt ungeheuer reduziert werden könnte. Statt die hohe Produktivität in mehr Muße für alle umzusetzen, kann der betriebswirtschaftliche Funktionsroboter Produktivkraft die Steigerung der Arbeitsproduktivität nur übersetzen in Massenarbeitslosigkeit einerseits und Arbeitshetze andererseits. Rente mit 67 in Deutschland und die Diskussion, das Renten-Eintrittsalter noch weiter zu erhöhen, sind nur ein politischer Ausdruck dessen.

Der sogenannte Arbeitsmarkt war bisher in der kapitalistischen Aufwärtsphase (etwa bis Ende der 70er Jahre) ein Nachfragemarkt.

Nun aber, an der objektiven absoluten inneren Schranke (Marx) des Kapitalismus, wird der Arbeitsmarkt ein reiner Angebotsmarkt. Das bedeutet, dass die Konkurrenz der Lohnarbeiter untereinander die Konkurrenz der Lohnarbeiter zu den kapitalistischen Funktionären (sogenannter Klassenkampf) überlagert. Jeder ist immer mehr des Anderen Feind.

Damit aber wird sogar den Gewerkschaften selbst die Basis entzogen, denn sie können zunehmend allein noch dieser Konkurrenz zwischen den Lohnarbeitern Ausdruck geben, was als Kampf der Gewerkschaften untereinander nach und nach ihren Tod bedeutet.

Hieraus wird deutlich, dass es zur allgemeinen Aufgabe wird, das gesamte kapitalistische Bezugssystem zu sprengen. Nötig ist eine weitverzweigte soziale Bewegung, keine Nischenpolitik. Diskussionszirkel könnten entstehen, in denen eine Kultur-debatte geführt, theoretisch die kapitalistischen Kategorien zerpflückt und Zielperspektiven besprochen werden.

Während die politische Linke, blind für diesen Krisenprozess des Kapitals, heute (2017) mit der Losung: „Sozial. Gerecht. Für alle.“ auftritt, also vollkommen unwissend nur einen besseren Kapitalismus fordert, müssen wir das Bisherige kulturell infrage stellen, seine Logik radikal ablehnen.

Zudem sollten wir uns Marx anschauen: Welche seiner Texte sind wirklich verfallen? Was ist davon stattdessen erst jetzt aktuell? Statt der linken Losung: „Gerechten Lohn für gerechte Arbeit“, könnten wir endlich weltweit zur Losung: „Nieder mit der Lohnarbeit“ (Marx) gelangen.

Wir müssen versuchen, von der Vorstellung „der Staat als Generalunternehmer“ wegzukommen. Denn dieses Denkschema hat sich mit dem Untergang des Realsozialismus, alias Staatskapitalismus, gründlich blamiert und damit ein für alle Mal erledigt.

Ein nächster Schritt wäre sowohl eine „Kritik der Arbeit“ als auch die „Kritik der betriebswirtschaftlichen Rationalität“ generell. Hieraus könnten wir eine Fundamentalkritik der Betriebswirtschaft entwickeln, mit der Darstellung ihrer Transnationalität (Globalisierung) das kapitalistische Ganze sichtbar machen und die Kritik weitertreiben.

Bis hin zu einer Zieldiskussion des Räte-Gedankens. Ihn beraten und theoretisch fundieren, wie die Menschen auf diese Weise die gesellschaftliche Reproduktion in die eigenen Hände nehmen können. Auf diesem Weg können wir über Markt und Staat hinausgehen; uns horizontal vernetzen, nicht vertikal (was immer Macht, also Herrschaft und Knechtschaft bedeutet).

So können wir die abstrakte Allgemeinheit des Staates zurücknehmen (Marx), damit den Markt abschaffen, die Konkurrenz untereinander aufheben und zu einer Rätegesellschaft gelangen. In ihr beraten alle (!) permanent in örtlicher, lokaler, regionaler, überregionaler und globaler Vernetzung und entscheiden über den sinnvollen Einsatz aller ihnen gemeinschaftlich gehörenden geistigen und materiellen Ressourcen.

Als Alternative bleibt uns nichts, als dem vor unseren Augen stattfindenden Zusammenbruch des Kapitalismus durch unser unverändertes Tun immer weitere Nahrung zu geben und damit unausweichlich den längst begonnenen Weg in die Barbarei bis zur Selbstvernichtung der Menschheit zu gehen.

Das Verfallsdatum des Kapitalismus

Zusammenbruch!? Das ist seit langem schon ein ziemliches Reizwort, denn bereits früher gab es Zusammenbruchs-Theorien zum Beispiel von Rosa Luxemburg und Henryk Grossmann, die Eine vor dem 1. Weltkrieg und die Andere gegen Ende der 20er Jahre, unmittelbar vor der großen Weltwirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts. Auf beide beziehe ich mich hier nicht, denn sie hatten damals noch nicht den Stand, dass dem Kapitalismus die „Arbeit“ ausgeht.

Ein Reizwort war es vor allem auch deshalb, weil es einen gewissen Automatismus voraussetzte, was abgelehnt wurde. Eines Tages wachen wir auf und der Kapitalismus ist weg; und das alles hat der Kapitalismus sogar auch noch selbst gemacht, wir brauchten gar nichts tun.

Man nahm also an, der Kapitalismus kommt an sein Ende und dann geht es mit etwas Neuem munter weiter. Man brauche eigentlich nur auf dieses Ende zu warten. Das jedoch war ein fundamentaler Irrtum. Der Begriff selbst, der „Zusammenbruch“, ist lediglich eine negative Zuschreibung von außen.

Marx hingegen, auf den ich mich hier beziehe, entwickelte im „Kapital“, Bd. 3, in seiner Krisen-Theorie den Begriff der „historischen absoluten inneren Schranke“ des Kapitalismus. Vor 160 Jahren kannte er weder das Auto, noch gab es das Flugzeug, Mikroelektronik, Internet usw. Er hat aber die innere Logik der Dynamik des Systems untersucht und daraus geschlussfolgert, die innere Schranke ist etwas völlig Objektives, eine Automatik, die durch das Handeln der Menschen in der Form der Konkurrenz wirkt. Dieses menschliche Handeln bringt etwas hervor, das sich ihnen gegenüber verselbstständigt. Die Dynamik des Systems verselbstständigt sich also. Das heißt, sie entzieht sich jeglichem Willen, die Menschen haben sie nicht mehr im Griff. Das ist bei Marx die Krise. Und wenn es eine historische innere Schranke gibt, stellt sich diese auch automatisch her. Diese Art, dass sich die Menschen an blinde Mechanismen ausliefern, sich also während ihrer meisten Lebenszeit fremdbestimmt und losgelöst von ihren eigenen Zwecken verwursten zu lassen, ist eine einzige Zumutung. Diese Zumutung wurde auch immer wieder kritisiert, ist aber, wie Du noch lesen wirst, von der Krise nicht abhängig; sie ist permanent.

Und die Schranke wird auch dann erreicht, wenn alle nichts als den Kapitalismus wollen, wie das ja nahezu durchgängig heute (2017) der Fall ist. Marx arbeitete heraus, dass das Sytem mit dem Erreichen seiner objektiven inneren Schranke in die Barbarei fällt.

Wir müssen Krise und Kritik unterscheiden.

Krise ist objektiv (ich will es wiederholen: also ob Menschen das wissen oder wollen oder nicht). Kritik hingegen ist menschengemacht. Und das System überwinden zu wollen (seine praktische Überwindung) bedarf eines breiten Bewusstseins (enormes Bewusstsein – Marx).

Das ist derzeit nicht vorhanden.

Die Folge ist eine ungeheure Spannung, die sich in eine Barbarei entladen möchte. Die Spannung rührt daher, dass es die Menschen selbst sind, die durch ihr Handeln den automatischen Fortgang des Systems sichern; sie müssten also ihr eigenes Handeln kritisieren. Das ist nicht nur schwer zu machen, sondern auch schwer zu ertragen.

Hier möchte ich zunächst die kurze Geschichte der nun erreichten System-Krise und ihre Dimension in ein paar Abschnitten festhalten:

Ich gebe zu und betone, dass diese Thematik insgesamt ein außerordentlich hohes Maß abstrakten Denkens erfordert.

Zunächst will ich Dein Gedächtnis prüfen und fragen, ob Du Dich noch an den Frühsommer 2008 erinnerst.

Die Stimmung war damals geradezu euphorisch: Jetzt zieht die Konjunktur richtig an, jetzt steht gewissermaßen ein neues Wirtschaftswunder bevor. Die Arbeitslosigkeit ging zurück und die Politik schrieb sich das zu. Alles wurde schon bis zum Jahr 2020 hochgerechnet. All die, die meinten, das alles stünde nur auf tönernen Füßen, wurden verlacht oder einfach für verrückt erklärt; sie verschlössen sich einfach den Fakten. Wie Du sehen kannst, wiederholt sich das nahezu deckungsgleich auch 2017; jetzt wird allerdings bereits hochgerechnet bis 2050.

Aber schon wenige Monate später, im Herbst 2008, kam dann der große Krach. Die Koryphäen aus der Volkswirtschaftslehre ebenso wie die aus der Politik oder des Managements sprachen plötzlich vom Zusammenbruch (!). Man konnte nur staunen.

Hatte das alles denn keinen Vorlauf? Gab es keine lange Kette von Finanzkrisen in den zurückliegenden mehr als 30 Jahren? Und es könnte ja sein, dass es dazwischen einen inneren Zusammenhang gibt. Genau das, also die erstmalig offensichtliche globale Verkettung aller Krisenerscheinungen, bezeichne ich als die innere Schranke, denn sie zeigt uns, der Grund liegt im System selbst.

Schauen wir uns ihre Stationen an:

1)

Anfang der 80er Jahre verzeichnen wir den Beginn der Schuldenkrise.

1982 erreichte sie Mexiko, es war zum ersten Mal zahlungsunfähig.

Mitte der 80er Jahre erfasste sie das US-Sparkassensystem.

1987 sahen wir den Börsenkrach in New York und im gesamten Westen.

Anfang der 90er Jahre erlebte Japan seinen Crash, der Börsenwert des Nikkei war auf 40.000 Punkte aufgebläht und stürzte ab. Davon hat er sich nie mehr erholt. Japan hält sich seitdem lediglich durch den Export halbwegs über Wasser.

Mitte der 90er Jahre, Mexiko war Ende 1994 zum zweiten Mal zahlungsunfähig geworden, dann die Russlandkrise ebenso wie die Zahlungsunfähigkeit Argentiniens. Staatsbankrott.

Anfang 2001 bis 2002 das Platzen der sogenannten Dotcom-Blase. Haufenweise brachen sogenannte Startups zusammen; kleine Klitschen mit bis zu 30 Leuten, von denen manche durch reine Spekulation eine Höhe der Börsenkapitalisierung wie die von VW erreicht hatten.

Das brachte natürlich einen Rückschlag für die Welt-Ökonomie; virtuelles Geld, sogenannte Werte, wurden in Höhe von Billionen USD vernichtet. All das wurde versucht aufzufangen durch eine Geldschwemme der Notenpressen.

Ab 2004/5 zog so das Ganze wieder an. Die Weltkonjunktur konnte sich etwas erholen und sogar ein wenig an Fahrt gewinnen.

Nun aber, 2008, war der Krach da. Man sprach zuerst von der größten Finanzkrise seit 10 Jahren; dann seit 45 Jahren; dann seit den 30er Jahren und schließlich von der größten aller Zeiten. Zu sehen war eine Finanzkrise mit abruptem Bruch.

Aber vielleicht war ja nur ein Zusammenhang wirksam geworden, der sich in den vorhergehenden Jahrzehnten aufgebaut hatte. Es kriselte immer mal da und dort, oder sektoral (Dotcom) und konnte durch Teilmaßnahmen wieder aufgefangen werden.

Jetzt aber zeigte sich mit allem Nachdruck und aller Deutlichkeit ein globaler Zusammenhang bis in die kapitalistischen Zentren hinein (New York, Frankfurt/M., London). Aber das wollten die Protagonisten keineswegs wahrhaben.

Merkel: Das ist überm Atlantik zu uns gekommen, wir hingegen sind gut aufgestellt. Es liegt am unseriösen amisächsischen Kapitalismus.

Das stimmte allerdings nicht, denn auch in Europa haben alle das Gleiche gemacht wie die Amis. Man will diese neue Qualität einfach nicht wahrhaben. Also findet man persönlich Schuldige: Exzesse der Banker, ihre Gier, die Boni, falsche Politik…

Und die Linke: Die Real-Ökonomie ist ja so gesund. Die Gier der Banker. Schließt das Spielcasino. Die bösen Spekulanten. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass diese Vorstellung, die Real-Ökonomie sei stabil und gesund, falsch ist und zurückgenommen werden musste. Nachdem es zuerst Entwarnungen gab, konnte man feststellen, dass es sich tatsächlich um einen kolossalen Einbruch der Real-Ökonomie handelte, der immer noch so weiterläuft. 2009, unmittelbar nach Krisenbeginn, sank zum Beispiel das BIP in Deutschland abrupt um 5 Prozent. Noch heute „dümpelt“ die Weltkonjunktur; ein Land nach dem anderen gerät (nicht nur) in eine ökonomische Schieflage.

Das gesamte linke Gelaber war nicht nur schlechthin eine verkürzte Kritik, sondern das hat auch einen tiefen ideologischen Charakter. „Die Finanzmärkte“ kritisieren zu wollen, heißt nichts anderes, als das Verhältnis von Mehrwertproduktion und deren Finanzüberbau auf den Kopf zu stellen, um die innere Schranke der Produktionsweise in eine(subjektiv-schuldhafte) Verirrung des Finanzkapitals umdefinieren zu können. Eine „Kritik der Finanzmärkte“ ist ungefähr so sinnvoll wie eine Kritik des Imports, der bürgerlichen Betriebsabrechnung oder des Kapitalismus in Thüringen (Robert Kurz). Man kann den Kapitalismus nur ganz oder gar nicht kritisieren!

Letztlich handelt es sich bei diesem Fokus auf das Finanzkapital wieder um den seit 200 Jahren tief in den Menschen verwurzelten Antisemitismus, den die Nazis mit der Parole vom „schaffenden“ und „raffenden“ Kapital bis zur Konsequenz von Auschwitz getrieben haben, indem sie „die Juden“ mit dem „raffenden/arbeitslosen Kapital“ identifizierten/imaginierten. Die Jüdischen Finanzhaie. Es handelt sich um einen idiotischen Zusammenhang, der tief in der Geschichte der Moderne sitzt und sogar bei Marx zu finden ist.

„Aber so ist es doch gar nicht gemeint!“ Letztlich will man es aber genau so haben, dass es nur am bösen Finanzkapital liegt.

2)

Eine Blamage des Neo-Liberalismus

Batsch, innerhalb von Wochen bekam der Neo-Liberalismus (der Markt soll alles richten, der Staat wird kaum gebraucht) eine Ohrfeige nach der anderen.

Mit dem Zusammenbruch des Staatskapitalismus (Sozialismus) Ende der 80er Jahre konnte man noch aufgeplustert „Sieg!“ tönen.

Nun aber, angesichts des eigenen Zusammenbruchs, blieb nur das „zurück zum Staat“ übrig. Im Zweifel, also in der Krise, wirft sich der Liberalismus immer wieder an die Brust des Staates, des „Leviathan“, wie ihn Hobbes zur Zähmung des faulen menschlichen Materials erfand. Man bedarf seiner Machtintervention, braucht ihn für Rettungspakete und Strukturprogramme.

3)

Krise und Kritik

Der allgemeinste, banalste und zugleich hohlste Kapitalismus ist mal Krise und dann wieder Aufschwung. Ist alles gar nicht so schlimm wie gedacht. Na, was kommt denn da nach der Krise? darauf dürfen wir uns schon gespannt freuen.

Gemeint ist: welchen etwas anderen Kapitalismus haben wir denn dann? Etwas Anderes als Kapitalismus ist für das Massenbewusstsein gar nicht denkbar. Also kann es auch die innere Schranke gar nicht geben.

Für die Linke: handelt es sich beim Kapitalismus um die buddhistische Wiederkehr des immer Gleichen. Linke verwechseln stets Krise und Kritik. Es wird so getan, als hätte der Kapitalismus nur eine Schranke, nämlich diese, dass ihn die Menschen nicht mehr wollen. Sonst könnte er ewig so weitergehen.

Aber der Umschlag in eine Krise findet auch dann statt, wenn alle das nicht wollen. Für Marx ist es das Wirken des „automatischen Subjekts“. Kritik aber könnte auch unabhängig von der Krise sein. Aber alle wollen ihren guten alten Kapitalismus behalten. Mit der Kritik der politischen Ökonomie und der Krisentheorie von Marx hat sich die Linke seit Jahrzehnten nicht mehr beschäftigt; solche Kritik galt und gilt als „ökonomistisch“, also etwas, dass die ökonomischen Mechanismen zu stark bewertet. Diese Kritik ist vor über 30 Jahren, mit dem tatsächlichen Erreichen der objektiven, absoluten inneren Schranke des Kapitalismus Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts, erloschen. Und so können wir heute auch nicht mehr daran anknüpfen.

Daher unternehme ich den Versuch einer radikalen Kritik, indem ich den Begriff aufgreife, den Marx im 1. Bd. des „Kapital“ mit „abstrakte Arbeit“ kennzeichnete und als Substanz des Kapitals definierte. Obwohl es sich bei „Arbeit“ um eine Abstraktion handelt, ist es zugleich ein reales Verhältnis. Das meint, dass in der Produktion grundsätzlich davon abstrahiert wird, was tatsächlich hergestellt wird. Allen (!) Beteiligten ist es scheißegal, was sie produzieren, ob Schokoplätzchen, Handgranaten oder Mähdrescher; Hauptsache, sie können damit Geld verdienen.

Dadurch aber findet eine Reduktion statt. Es geht also nicht um eine konkrete Arbeit, um ein konkretes Bedürfnis zu befriedigen, sondern es kommt allein auf die Abstraktion an, die Verausgabung menschlicher Energie (Muskel, Nerv, Hirn – Marx).

Da müssen wir uns doch an den Kopf fassen und fragen, was das überhaupt soll. Dabei handelt es sich um die Grundverrücktheit, die im Kapitalismus liegt.

Warum?

Diese abstrakte Arbeit erscheint wieder in der Wertgegenständlichkeit der Waren. Ohne diese abstrakte Arbeit entstünde gar kein Wert und es gäbe keine Waren. Es kommt also ausschließlich darauf an, dass die Produkte abstrakte vergangene Arbeit repräsentieren.

Marx zeigt das am Beispiel eines Tisches. Der Tisch ist (kapitalistisch produziert) gar kein Tisch, sondern Träger vergangener (toter) „Arbeit“. Und worin stellt sich diese „Arbeit“ dar? Im Geld; es ist der allgemeine Ausdruck der in den Produkten repräsentierten Menge toter „Arbeit“. Das geht nur, weil Geld selbst zu einer ausgesonderten allgemeinen Ware gemacht wurde.