14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".

- Sprache: Deutsch

Renata Yesner wächst als älteste Tochter einer wohlhabenden jüdischen Familie in Kaunas (Litauen) auf. Das farbenprächtige und abwechslungsreiche Stadtleben prägt sie genauso wie die ausgedehnten Sommerferien auf der ländlichen Datscha ihres Großvaters. In dieser wohlgeordneten Welt geschehen jedoch plötzlich unfaßbare Dinge: Zunächst annektiert die Sowjetunion Litauen, und wenig später marschieren Hitlers Truppen ein. Renatas Vater wird von den Nationalsozialisten deportiert, und die restliche Familie muß ins Ghetto umziehen. Dort erlebt Renata zum ersten Mal den Hunger und das Sterben. Sie werden zu ständigen Begleitern ihrer Kindertage. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 269

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

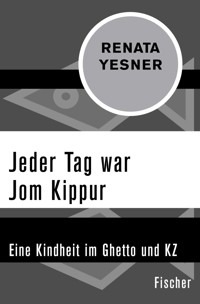

Renata Yesner

Jeder Tag war Jom Kippur

Eine Kindheit im Ghetto und KZ

Über dieses Buch

Renata Yesner wächst als älteste Tochter einer wohlhabenden jüdischen Familie in Kaunas (Litauen) auf. In dieser wohlgeordneten Welt geschehen jedoch plötzlich unfaßbare Dinge: Zunächst annektiert die Sowjetunion Litauen, und wenig später marschieren Hitlers Truppen ein. Renatas Vater wird von den Nationalsozialisten deportiert, und die restliche Familie muß ins Ghetto umziehen. Dort erlebt Renata zum ersten Mal den Hunger und das Sterben. Sie werden zu ständigen Begleitern ihrer Kindertage.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Renata Yesner wurde wahrscheinlich 1932 in Kaunas (Litauen) geboren. Nach der Befreiung durch die Rote Armee brachte man Renata Yesner und ihre Mutter zur Genesung in einen polnischen Ort. Es dauerte Monate, bis sie wieder reisefähig waren. Schließlich erhielten sie die Ausreisepapiere nach Rhodesien, wohin die Geschwister ihrer Mutter bereits vor dem Krieg emigrieren konnten.

Renata Yesner besuchte dort ab 1947 ein dominikanisches Kloster einer deutschen Ordensgemeinschaft, um ihre bruchstückhafte Schulausbildung nachzuholen, und anschließend 1951 für ein Jahr ein College in Johannesburg. 1960 wurde Renata Yesner, inzwischen verheiratet und Mutter von drei Kindern, Lehrerin in dem Kloster, das sie selbst als Schülerin besucht hatte. Nebenher engagierte sie sich vor allem in der Kinderfürsorge und setzte sich für das Frauenwahlrecht ein. Durch einen Autounfall ihres Sohnes wurde die Familie zur Umsiedlung nach England gezwungen. Nachdem ihre Mutter 1972 den Druck der Vergangenheit nicht mehr aushielt und ihr Schweigen brach, begann auch Renata Yesner sich zu erinnern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.

Erschienen bei FISCHER Digital

© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Die Zeit des Nationalsozialismus

Eine Buchreihe

Begründet und bis 2011 herausgegeben von Walter H. Pehle

Covergestaltung: buxdesign, München

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-562020-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Die Zeit des Nationalsozialismus [...]

Lebensbilder

Renata Yesner wächst als [...]

Meiner Mutter Rachel.

Laisves Alleya – Straße der Freiheit

Die sowjetische Invasion

Die deutsche Invasion

Ghetto

Von Stutthof ins Arbeitslager

Epilog

Nachwort von Mona Körte

Die Zeit des Nationalsozialismus Eine Buchreihe

Herausgegeben von Walter H. Pehle

Lebensbilder

Jüdische Erinnerungenund Zeugnisse

Herausgegeben vonWolfgang Benz

Renata Yesner wächst als älteste Tochter einer wohlhabenden jüdischen Familie in Kaunas (Litauen) auf. Das farbenprächtige und abwechslungsreiche Stadtleben prägt sie genauso wie die ausgedehnten Sommerferien auf der ländlichen Datscha ihres Großvaters. In dieser wohlgeordneten Welt geschehen jedoch plötzlich unfaßbare Dinge: Zunächst annektiert die Sowjetunion Litauen, und wenig später marschieren Hitlers Truppen ein. Renatas Vater wird von den Nationalsozialisten deportiert, und die restliche Familie muß ins Ghetto umziehen. Dort erlebt Renata zum ersten Mal den Hunger und das Sterben. Sie werden zu ständigen Begleitern ihrer Kindertage.

Durch Glück und das Geschick ihrer Mutter entkommt Renata mehreren Selektionen unter Kindern und alten Menschen. Nur indem Renatas Mutter sie für älter ausgibt, als sie ist und Renata mit zur Zwangsarbeit nimmt, kann sie verhindern, von ihrer Tochter geirennt zu werden. Immer wieder schärft sie Renata ein, erwachsen zu wirken, denn sie ahnt früh, daß nur so eine Chance besteht, gemeinsam zu überleben. Auch als die Deutschen das Ghetto auflösen und die Bewohner ins Konzentrationslager Stutthof verbracht werden, gelingt es Renatas Mutter, ihre Tochter als arbeitsfähige Frau auszugeben und sie so erneut vor dem sicheren Tod zu bewahren. Nach einer kurzen Zeit in Stutthof werden beide in ein Außenlager verlegt, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen härteste körperliche Arbeit leisten müssen. Ausgezehrt und völlig entkräftet wird der Hunger zu Renatas einziger Lebenswirklichkeit. Im strengen Winter sterben immer mehr Häftlinge an den Folgen der Kälte und der Unterernährung. Erst im Februar 1945 kommt für Renata und ihre Mutter die Rettung: Gerade noch rechtzeitig befreien Soldaten der Roten Armee die halbverhungerten Frauen.

Meiner Mutter Rachel.

Ihrem Mut danke ich mein Leben.

Laisves Alleya – Straße der Freiheit

Wir lebten in einer großen Wohnung, von der man auf einen gepflasterten Innenhof sehen konnte, den sich die Anwohner der zwei- und dreistöckigen Häuserreihen teilten. Die Gebäude zeigten die Architektur unterschiedlicher Epochen, und das am reichsten verzierte stand am Ende des Hofes; es war versehen mit einem großen steinernen Torbogen, durch den man auf die Straße gelangte. Dort, wo unser Gebäude plötzlich endete, stand eine große Mauer. In früheren Zeiten war der Bereich als Marstall für Kutschen und Tiere genutzt worden, heute befand sich dort ein ordentlich gepflegter Garten, in dem spanische Fliederbäume blühten und der mit farbenprächtigen, den Jahreszeiten entsprechenden Blumen bepflanzt war. Von unseren Küchenfenstern aus konnten wir auf den Hof sehen und durch den Torbogen hindurch das lebendige Treiben auf der Straße beobachten.

Wandte man sich auf dieser Straße nach rechts, ging man an einer Reihe ähnlicher Häuser entlang, kam an Straßenläden vorbei, in deren Auslagen sich Zeitungen und andere alltägliche Notwendigkeiten befanden, und konnte sich an der lebendigen Vielfalt von Laisves Alleya, der Hauptstraße von Kaunas, erfreuen. Kaunas galt als die zweitwichtigste, vielleicht sogar wichtigste Stadt Litauens. Auf den Gehsteigen wimmelte es von Menschen, die es eilig hatten oder die gemächlich bummelten und sich durch die verlockenden Schaufensterauslagen verführen ließen.

Diese große und zentrale Straße, auf der sich Pferde und Karren, Kutschen, Busse und gelegentlich Automobile, die gemächlich die Fahrbahn wechselten, voranschoben, besaß einen breiten Grünstreifen mit hohen Bäumen und Straßenlaternen in ihrer Mitte. Hier und da nahmen Spaziergänger, unter den Bäumen ausgestreckt, ihr Mittagessen ein oder ruhten nach einem anstrengenden Tag ihre müden Beine aus.

Die Menschen spazierten auf dieser Allee mit viel Muße. Großmütter schoben Kinderwagen, führten kleine Kinder und Hunde spazieren. Eine Dame ließ sich von ihrem, mit Bändern geschmückten, elegant gestutzten Spitz ziehen, der einen großen Bogen beschrieb, um einem schön frisierten Pudel die Zunge herauszustrecken. Ältere Menschen saßen auf Bänken und ließen das Leben an sich vorüberziehen; Söhne und Töchter aus gutem Hause spielten aufgeputzt und glücklich unter den wachsamen Augen ihrer Mütter. Der tägliche Spaziergang bot genug Gelegenheiten, die neueste Mode vorzuführen, die, zuerst beargwöhnt, ganz allmählich von der Allgemeinheit aufgenommen und nachgeahmt wurde.

Neben den häufig verkehrenden Bussen und den eher seltenen motorisierten Fahrzeugen (die mit großem Staunen zur Kenntnis genommen wurden), bestand der Verkehr hauptsächlich aus bunt verzierten und in ihrer Pracht miteinander wetteifernden Kutschen und Pferden, letztere teils mit Federbüschen, teils mit in Schwanz und Mähne geflochtenen Schleifen geschmückt. Die offenen Kutschen, die sie zogen, waren bei Regen oder Schnee von einem Verdeck geschützt; auf dem Kutschbock saß, die Zügel in den Händen und mit einem schwarzen Hut auf dem Kopf, der stolze Kutscher – der Taxifahrer der Vergangenheit. Da die Spur neben dem Gehweg den Bussen vorbehalten war, durften die Kutschen nur die innere Spur der Straße benutzen, auf der sie kurz anhielten, um Fahrgäste abzusetzen oder aufzunehmen.

Mein Vater, Sioma Geiman, arbeitete als Anwalt in einer untergeordneten Position bei einem renommierten Notar. Sobald er jedoch nach Hause kam und sich seiner Berufskleidung entledigt hatte, war er in seinem Element und widmete all seine Zeit seiner Familie. Ich bewunderte ihn sehr. Seine unauffälligen, hellbraunen Haare verschmolzen beinahe mit seinen Sommersprossen, die im Sommer besonders deutlich hervorkamen. Buschige Augenbrauen, die aussahen wie die gestreckten Flügel eines Adlers, umrahmten seine sanften, haselnußbraunen Augen, die liebevoll über einer breiten Nase und einem großzügigen, vollen Mund hervorlugten.

Abends las mir mein Vater manchmal vor dem Schlafengehen aus Grimms Märchen und anderen unheimlichen Geschichten vor oder spielte auf der Balalaika und sang russische Wiegenlieder dazu.

Eines dieser Lieder von Lermontow hatte für mich einen beinahe furchterregenden Charakter; der Text begann mit »Schlaf, mein liebster Junge«, doch der liebe Junge endete als Kosake, als Pirat des Flusses Don, der sich, nach Art von Robin Hood, gegen die Mächtigen zur Wehr setzte. Der eigentümliche Tonfall dieses Liedes sowie die sanfte, tiefe Stimme meines Vaters lösten bei mir einen angenehmen Schauer aus und lullten mich so in den Schlaf.

Das Schaufensterbummeln mit meinem Vater war ein ganz besonderes Ereignis. Im Winter waren die Auslagen bereits am frühen Nachmittag erleuchtet, und durch die Fenster die dahinterliegenden Wunder zu betrachten, war mein schönster Zeitvertreib. Ich liebte es, die eleganten Schaufensterpuppen mit ihren wohlgekleideten kleinen Mädchen und Jungen zu bewundern, die so echt aussahen, als seien sie im Begriff, aus der Auslage zu steigen. Obwohl ich immer modisch gekleidet war, sehnte ich mich nach dem Stil dieser unbeweglichen Kinder, die Matrosenanzüge und wollene Mäntel mit schönen kleinen Pelzkragen trugen.

Süßigkeiten und Pralinen, bestechend im Glanz ihrer verschiedenen Verpackungen, ließen mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Im Dezember saß der Nikolaus in einem Fenster (Vater sagte, es sei nur ein Automat, aber ich glaubte ihm nicht, da er beängstigend echt aussah) und holte in regelmäßigen Abständen eine Schachtel Pralinen aus einem Sack voller Süßigkeiten. »Papa, warum nimmt er immer die gleiche Schachtel aus dem Sack?«

»Siehst du nicht die Schnur, die an seiner Hand befestigt ist? Er ist so programmiert«, erklärte Vater geduldig, jedesmal wenn ich ihn fragte.

Was mich noch mehr faszinierte, waren die Zuckerhäuschen, die mich an Hänsel und Gretel erinnerten. Ganze Städte, gebaut aus Ingwerbrot, Marzipan und Eiskonfekt, und die Häuser hatten Schornsteine aus Schokolade und anderen Süßigkeiten, die ich gerne abgebrochen hätte, um die verschiedenen Geschmäcker zu probieren. Es gab dort wunderschöne, aus Papier gemachte Blumen, Körbe, Engel und Weihnachtsmänner – und alle verführerisch in den Schaufenstern ausgestellt. Sie hatten eine klebende Rückseite wie Briefmarken, und die Kinder benutzten sie, um ihre Schulbücher zu verzieren.

In einem anderen Fenster sah man lange Reihen von Puppen mit Windeln und Schnullern, aber auch sonst alle Arten von Puppen, verschieden gekleidet, mit schwarzen, blonden oder roten, lockigen oder glatten Haaren. Einige hatten wunderschöne lange Wimpern und Augen, die sich schlossen, wenn man sie hinlegte. »Papa, glaubst du nicht, daß ich jetzt groß genug bin für eine Puppe, die ihre Augen schließen kann?« Voriges Jahr hatte ich eine solche Puppe bekommen, hatte ihr jedoch die Augen ausgestochen und sollte zur Strafe nur noch Puppen mit aufgemalten Augen bekommen, bis ich älter und verantwortungsvoller wäre. »Ich wollte doch nur sehen, wodurch sich die Augen schließen«, hatte ich zu meiner Entschuldigung vorgebracht, aber die blinde Marlena lag nun unbeachtet und ungeliebt zuunterst in meiner Spielkiste.

Eines Tages nahm er mich wirklich mit zum Einkaufen, denn er benötigte Blumen für Mutters Geburtstag. Das Geschäft wirkte wie ein Garten voller Blumentöpfe, die mit farblich jeweils passendem Kreppapier verziert waren. Es gab dort so viele Blumen, daß ich mich nur schwer entscheiden konnte. Die langstieligen Blumen wirkten erhaben und traurig. Die kurzgewachsenen Blumen zwinkerten einladend mit den kleinen Wimpern, aber am meisten beeindruckten mich die länglichen, gesprenkelten Blumen, ähnlich dicken Nadelkissen, die so aussahen, als ob sie bei dem kleinsten Pikser wie Luftballons zerplatzen würden.

Wenn mein Vater zu Hause war, gingen wir an Winternachmittagen in den Park, um Schlitten zu fahren oder Schneemänner zu bauen. Einmal nahm er mich mit auf eine Schlittschuhbahn. Er glitt über das Eis und schob mich wie ein Baby in einem großen Schlittenstuhl vor sich her. Um uns herum gab es verschiedene Ausführungen dieser Schlittenstühle, an die sich die Kinder klammerten, die das Schlittschuhlaufen lernten. »Nächstes Jahr werde ich dir Schlittschuhe kaufen und es dir beibringen«, versprach er mir.

Vater hatte große Geduld und beantwortete alle meine Fragen. Er erklärte, warum etwas so und nicht anders geschah und nannte mir Gründe für Verbote und Tabus. Er war mein bester und liebster Lehrer und ich seine wißbegierige Schülerin. Meine Mutter war anders. Morgens, wenn es noch dunkel war, zog mich das Kindermädchen für den Kindergarten an. Ich bewunderte und liebte meine Mutter, obwohl ihre Anmut und Eleganz mir oft das Gefühl gaben, ein kümmerlicher kleiner Vogel zu sein, auf den sie sich stürzen konnte. Sobald sie ärgerlich war, legte sich ihre Stirn bedrohlich in Falten.

Rachel Geiman war schön. Sie hatte weiße Haut und pechschwarze Haare, ihre Locken betonten eine große und intelligente Stirn. Strenge Augenbrauen, die gefährlich nahe aneinanderrückten, wenn sie wütend war, wurden geschieden durch eine schmale, gebogene Nase, die sich in den feingezeichneten Nasenflügeln verlor. Hohe Wangenknochen liefen auf ein markantes Kinn zu. Ihr Mund war energisch, und wenn sie lachte, was zu selten geschah, leuchtete ihr ganzes Gesicht. Ihr hervorstechendstes Merkmal waren die großen, katzenhaften, schrägstehenden und blaß-grünen Augen, denen nichts entging. Ein Puma, den ich später einmal im Zoo sah, erinnerte mich an meine Mutter.

Mutter verkörperte für mich Anstand, Benehmen, Gerechtigkeit und Leistungsfähigkeit. Sie war anmutig und hatte einen erlesenen Geschmack. Ihr Auftreten forderte entschieden Respekt und Gehorsam, ihre Gefühlsäußerungen waren nie spontan, und ein Kuß war eine langersehnte und von mir sehr geschätzte Belohnung. Ich jammerte, wenn sie beim Bürsten zu fest an meinem Haar zog, um es mit großen Schleifen über meinem Kopf zusammenzubinden. Sie war nicht wie Ella, mein Kindermädchen, das uns kürzlich verlassen hatte. Ich mochte die liebenswürdige Ella und wünschte sie mir zurück.

»Dein Vater wird dich heute in den Kindergarten bringen, deshalb mußt du dich beim Frühstücken beeilen. Morgen wird ein nettes junges Mädchen namens Onute zu uns kommen, und du wirst dann nicht mehr so früh aufstehen müssen.«

Meine Mutter war eine erfolgreiche Geschäftsfrau, was zu dieser Zeit sehr ungewöhnlich war; sie hatte einen großen Kundenkreis, bestehend aus Theaterleuten, in erster Linie aus Sängern des Opernhauses in Kaunas. Sie war eine namhafte und versierte Corsetiere, die Miederwaren entwarf, zuschnitt und sie den Kundinnen anpaßte. Selbstverständlich nähte sie nicht selbst; für die niedrigen Arbeiten beschäftigte sie Näherinnen, während sie selbst die temperamentvollen Operndiven umsorgte und verhätschelte. Die dafür geeigneten Zimmer waren von unseren Wohnräumen getrennt. In einem der Räume arbeitete Mutter, entwarf die Muster und nahm die Maße der Kundinnen, die ihre bevorzugten Gewebe anhand großer Stoffballen aus Seide, pfirsichfarbenem Satin und feiner Spitze auswählten. In dem anderen Raum arbeitete sich eine sehr versierte Näherin die Finger wund, immer mit großer Sorgfalt darauf bedacht, die Markierungen der Abnäher, die die Mutter in die zugeschnittene Unterwäsche gefügt hatte, einzuhalten, denn diese Nähte würden den großen Busen der drallen Sopranistinnen halten.

Mutter war immer beschäftigt, so daß wir stets ein Kindermädchen benötigten, das nach mir sah. Heute würden wir solche Mädchen Au-pair-Mädchen nennen. Im überwiegend ländlichen Litauen konnte ein Bauernmädchen, das in der Stadt leben wollte, um eine bessere Ausbildung zu bekommen, bei einer gutsituierten Familie unterkommen, die dann anstelle der leiblichen Familie trat. Ihre Gegenleistung bestand darin, Fürsorge für die Kinder des Hauses zu tragen. Soweit ich mich erinnern kann, teilte immer eine junge Frau das Zimmer mit mir.

Die Kindheitserinnerungen an meine Mutter handeln vom täglichen, sorgfältigen Ankleiden, um mit ihr eines der Kaffeehäuser rund um die feinste Straße von Kaunas aufzusuchen, wo wir Mutters Freunde und deren Kinder trafen. Ich haßte es, vor den Erwachsenen meinen Knicks zu machen, und es war eine schwere Prüfung für ein zappeliges Mädchen, wie ich es war, stillzusitzen, während Mutter und ihre Freunde zu den Klängen der venezianischen Walzer eines Kammerorchesters endlos schwatzten. Die einzige Entschädigung erfolgte in Form eines leckeren, cremigen Rosinenbrötchens, das, obwohl es vorsichtig und damenhaft gegessen werden mußte, nichts von seiner Anziehungskraft verlor. Viel lieber hätte ich es allerdings hinuntergeschlungen.

Die Besuche bei der Schneiderin waren weitere Anlässe, die ich fürchtete, obwohl ich den Weg zu ihrem Haus liebte, den wir mit der Seilbahn zurücklegten. Den Hang hinaufzugleiten, sich dabei wie ein freifliegender Vogel zu fühlen und zu beobachten, wie die Stadt um so kleiner wurde, je höher wir kamen – das war viel schöner als eine Fahrt im Karussell. Ich hoffte, daß wir unser Ziel nie erreichen würden, denn ich haßte die Prozedur des Stillhaltens vor dem Spiegel, während Mutter und die Schneiderin darüber berieten, in welchen Teil meines Körpers sie mir als nächstes Nadeln stechen würden. An den Vorhängen der Schneiderin hing ein großer »Schmetterling«, dem sie die gefürchteten Stecknadeln entnahm. Ich glaubte fest, daß es sich bei dem Nadelkissen um einen echten Schmetterling handelte, der von der schrecklichen Schneiderin gequält würde. Ich versuchte, ganz still zu stehen, um nicht gestochen zu werden. Ich konnte nie begreifen, wie diese häßlichen Lumpen, die sie bei der Anprobe an mir befestigte, einmal schöne, leichte Kleider oder warme Wintermäntel werden sollten, in denen ich später mit meinem Vater auf der Laisves Alleya herumstolzieren würde.

Freitagabends liebte ich meine Mutter am meisten. Dann gab es immer ein speziell zubereitetes Abendessen, entweder zu Hause oder bei den Großeltern, bei dem ich anwesend sein durfte – das war etwas Besonderes, da ich sonst früher aß und zu Bett gebracht wurde, bevor meine Eltern zu Tisch gingen. Mutter und Großmutter zündeten die Kerzen an, bedeckten ihre Köpfe mit Tüchern oder Schals und sprachen ein Gebet, das ich nicht verstand, aber Mutters Gesicht – beschienen von dem weichen Licht der Kerzen – war dabei ruhig und schön. Mutter und Großmutter weihten mich in die Bedeutung des Rituals ein und sagten mir: »Wir entzünden die Kerzen, um den Tag, an dem Gott ruhte, willkommen zu heißen. Wenn du größer bist, werden wir dir beibringen, das Gebet zu sprechen und die Kerzen anzuzünden.«

Meine Großmutter, Queenie Eronovski, war eine strenge Frau und wirkte nicht so feinfühlig wie ihr Mann Moses. Sie nahm kein Blatt vor den Mund und war intolerant. Mich nahm sie davon aus, obwohl sie auch bei mir nie für einen Spaß zu haben war. Sie hatte ihr Leben lang hart gearbeitet und fünf Kinder großgezogen, von denen ihr schließlich nur noch Rachel zur Seite stand; alle anderen waren im Laufe der Zeit nach Afrika ausgewandert. Zuerst hatte ihr ältester Sohn Aron – er war damals noch nicht einmal erwachsen – die Stadt verlassen. Er heiratete in Afrika und baute sich eine vielversprechende Existenz auf, so daß die anderen ihm folgten. Nun, da Großmutter an ihrem Lebensabend angekommen war, wollten ihre Kinder sie zu sich holen. Es wurden Pläne geschmiedet, um uns allen die Auswanderung zu ermöglichen. In der Zwischenzeit mußte sich Großmutter jedoch mit den Schnappschüssen der Enkelkinder aus Südafrika begnügen; sie tröstete sich, indem sie mit den Photos sprach. Wenn ich sie besuchte, nahm sie mich manchmal auf den Schoß, holte die Photos heraus und begann zu erzählen: »Das ist deine Cousine Bella. Sie ist fünfzehn. Die hier ist Doreen, sie ist zwölf, und das, das ist die kleine Lucy, die genauso alt ist wie du. Komm, gib ihr einen Kuß. Das ist Michael, er ist noch ein Baby, und das ist Norman, Tante Edas kleiner Junge.« Diese Bilder langweilten, und endlich stand Großmutter auf, um aus einem Schrank meine Belohnung, die »Mickey-Mouse-Süßigkeit«, hervorzuholen. Ich nannte sie so, da die gelbe Verpackung ein Bild der berühmten Comic-Figur enthielt. Die Verpackung enthielt einen Schokoladenriegel, gefüllt mit köstlichem Karamel und ganzen Haselnüssen. Er war so köstlich, daß mir beim Gedanken daran das Wasser im Mund zusammenlief, und ich ertrug eine gewisse Anzahl von »Photo-Küssen«, um mich in den Besitz dieser Süßigkeit zu bringen. Großmutter wußte instinktiv, wann es an der Zeit war, die Alben wegzulegen und »Mickey Mouse zu holen«.

Großmutter war eine kleine Frau mit einem von grauen Strähnen durchzogenen, festen Haarknoten im Nacken. Ihre tiefliegenden, dunklen Augen waren von Tränensäcken begrenzt und verrieten ein hartes Leben, aber ihr Blick war weise und schien alle Geheimnisse der Welt zu kennen. Ihr Kinn war wie das meiner Mutter markant, aber ihre einst schöne Haut durchzogen nun viele Falten. Sie liebte mich sehr, denn ich war das einzige Enkelkind, das in ihrer Nähe war und auf das sie deshalb all ihre Gefühle richtete. Sie war eine exzellente Köchin und brüstete sich vor allem bei Festlichkeiten mit ihrem Können.

Das Fest, das ich am meisten liebte, war das Passah-Fest mit den vielen fremden Leuten an unserem Tisch. Der Großvater brachte sie aus der Synagoge mit. »Wir laden jeden ein, der kein Zuhause oder keine Familie hat«, erklärte mir mein Vater. Die Familie nahm Platz um Queenies großen, mit erlesenem Porzellan und Kristall gedeckten, ovalen Tisch. Entgegen dem Brauch an Sabbat, den Brotlaib zu schneiden, brach der Großvater das flache Brot, genannt Mazza, in Stücke und sprach einen Segen. Es wurde eine bestimmte Passage des Exodus vorgetragen, und man stellte Fragen dazu. Dann versteckte der Großvater ein Stück Mazza, und ich mußte es wiederfinden, was mir mit Hilfe unmißverständlicher Andeutungen und Hinweise der Erwachsenen auch gelang. Die Suche war normalerweise als eine Art Wettstreit unter Kindern gedacht, und dasjenige, welches das Brot als erstes fand, bekam ein Geschenk. Da ich jedoch keine Konkurrenz hatte, bekam ich immer die Belohnung. Einmal war es eine schöne Puppe, die ich auf der Stelle Beata nannte. Ich war immer fasziniert von dem vollen Glas Rotwein, das man für Elia stehenließ, und weigerte mich, schlafen zu gehen, da ich auf die Ankunft Elias warten wollte.

Zu besonderen Anlässen durfte ich manchmal mit den Eltern und Großeltern in die Synagoge gehen. Die Menschen beteten, und ich fand es langweilig. Ich wünschte mir, daß meine Familie katholisch sei, da mir die Kirchen der Katholiken viel besser gefielen. Ich begleitete einmal Onute in eine dieser Kirchen. Die blaue Kirchendecke war voll kleiner Sterne, und an den Seiten waren wunderschöne Miniaturen von Menschen ausgestellt; außerdem gab es einen kleinen Raum mit einem Baby und drei lustig gekleideten Männern, die Geschenke auf dem Arm trugen. Auch Lämmer standen dort und eine große Tanne mit vielen Lichtern und anderem faszinierenden Schmuck. Nur eine Sache entsetzte mich, und das war der an ein großes Kreuz genagelte Mann. Er sah so leidend und traurig aus. Auch hing dort ein Bild, auf dem Blut aus dem Herzen dieses Mannes floß. Ich war sehr beunruhigt, bis mir Onute erklärte, daß es sich um Gottes einzigen Sohn handelte, der für die Menschen, für alle Menschen gestorben sei. Ich fand es sehr schlecht von Gott, daß er so an seinem Sohn gehandelt hatte.

Nur zu besonderen Festtagen gefiel es mir in der Synagoge, da die Kinder mit Fahnen herumliefen und viel gesungen wurde.

Im Frühjahr, wenn die Kastanienbäume ihre ungeliebten Sprößlinge von sich schüttelten, war der Boden bedeckt mit spitzen, grünen Bällchen, die die Kinder einsammelten. Mittels Zündhölzern wurden sie in vielfältige Gebilde, meistens in Häuser verwandelt. Die Erfinderischsten unter den Kindern bauten imposante mehrstöckige Gebäude. Dies war noch bevor der Stabilbaukasten Einzug in die Kinderzimmer hielt.

Jeden Tag sprossen neue Blumen aus der Erde, um mit Bedacht die Sicherheit ihrer Umgebung zu erkunden. Dann kam der Flieder, der die Luft mit seinem himmlischen Duft erfüllte. Mit bloßen Händen versuchte ich, die üppigen Büsche violetter oder weißer Blüten zu erreichen, aber die Erinnerung an die Stachel in meinen Handflächen hielt mich zurück. Ich war immer hinter den Blumen her, weshalb Mutter mir sogar den Spitznamen »Seele der Zerstörung« gab. Ich wußte nicht, was das bedeutete, aber auf russisch reimte es sich und klang bedrohlich. Und das alles, nur weil ich gerne hübsche Blumen pflückte. Ich konnte nicht verstehen, warum Onute mich wegen des Blumenpflückens ausschimpfte. Sie sagte, die Blumen würden sterben, wenn man sie von ihrer Wurzel trennte. Sie selbst pflückte doch auch die wild wachsenden, gelben Gänseblümchen in den Feldern, um aus ihnen Kränze zu flechten. »Das sind wilde Blumen, und die darf man pflücken«, lautete ihre Erklärung. Es verwirrte mich, daß man die wunderschönen Blumen im Garten so hütete, während man sich nicht darum scherte, daß das Leben ihrer armen Cousinen in der Wildnis geopfert wurde, damit sich die Menschen an ihnen erfreuen.

Mein vierter Geburtstag war der erste, der wirklich gefeiert wurde. Zu diesem Anlaß trug ich ein rotes Samtkleid mit einer passenden weißen Baumwollschürze. Eine große weiße Schleife wurde in mein Haar gebunden. Ich war bereits im Kindergarten, aber hatte bisher noch keine Freunde gefunden. In diesem Stadium meines Lebens war ich nicht sehr gesellig und spielte ungern mit den anderen. So bestanden die Gäste aus Kindern von Mutters Freunden, und wir saßen alle um den reich gedeckten Tisch. In der Mitte des Tisches stand ein Geburtstagskuchen in Form eines Gebäudes, das aussah wie das Schokoladenhaus, auf das Hänsel und Gretel im Wald gestoßen waren. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie viele Kerzen auf dem Kuchen standen, aber an das Ausblasen erinnere ich mich noch sehr gut. Ich war dabei nämlich nicht sehr erfolgreich, so daß die Anwesenden nur auf meine tolpatschigen Versuche achteten und nicht bemerkten, daß meine Schürze in der Zwischenzeit Feuer gefangen hatte. Es entstand ein großer Aufruhr, und alles endete damit, daß ich um eine Locke weinte, die das Feuer mir versengt hatte.

Die Sommerferien verbrachte unsere Familie in einem Ferienort namens Kalautuva, während Onute zu ihrer Familie aufs Land fuhr. Es gab viele Erholungsorte entlang der Ufer der Memel; die Dampfschiffbesitzer machten während der Saison ein einträgliches Geschäft. Damals war es selbst für Leute mit durchschnittlichem Lebensstandard üblich, die großen Ferien in einer ländlich gelegenen Datscha oder einem Sommerhaus zu verbringen. Was die einen besaßen, mußten die anderen mieten. Frauen, Kinder und ältere Leute wurden dorthin zur Erholung geschickt, während die Ernährer der Familien in den Städten blieben. Nur an den Wochenenden und für wenige Wochen im Sommer konnten sie die Zeit mit ihren Familien verbringen.

Meine Großeltern besaßen eine Datscha in der Nähe des nur vier Schiffstationen entfernten Kalautuva. Nur einen Steinwurf von den sandigen Ufern der Memel entfernt, erstreckte sich reiches Weideland. Während der Saison sah man nur wenige, friedliche Tiere auf dem Weideland grasen. In der Nähe des Dorfes gab es hier und da Kornfelder, die man durchqueren mußte, um die Ferienhäuser zu erreichen. Manche Häuser waren umzäunt, während andere stolz waren, ihren Zauber offen zur Schau tragen zu können. Es gab keine Elektrizität; Kerzen, Brunnen und Holzöfen erinnerten an die wenig komfortable Vergangenheit. Feldeinwärts kämpften die Bauern mit den Unwägbarkeiten des ländlichen Lebens, um sich ihr Einkommen zu sichern.

Die Feriengäste schwammen im Fluß, sonnten sich in den Dünen und räkelten sich faul in Hängematten, die in den Gärten zwischen zwei Bäumen aufgespannt waren. Kinder sprangen von einer an den starken Ästen eines alten Baumes befestigten hölzernen Schaukel oder schubsten sich gegenseitig beim Schaukeln an.

Großvaters Datscha bestand aus zwei großen Räumen und einer riesigen Küche. Sie war mit einem einzigen Holztisch und einer Metallwanne in der Ecke, in der ich mich waschen sollte, spärlich eingerichtet – die Erwachsenen kamen in den Genuß eines nahe gelegenen Türkischen Bades. Unserer Datscha gegenüber befand sich ein für Kinderaugen erstaunlich großer Wald. In Wahrheit war es wohl eine schmale Waldung. Ich wollte diesen Wald erkunden, aber mir fehlte noch der Mut, allein auf Entdeckungsreisen zu gehen.

Großvater Moses hatte eine besondere Bedeutung in meinem Leben. Obwohl er nicht viel sagte, leuchteten in seinen mit Krähenfüßen umgebenen Augen Abenteuerlust und Lebensfreude. Papa nannte seinen Schwiegervater »Moses mit den lachenden Augen«. Seine große, faltenreiche Stirn wurde von spärlichem, hellbraunen Haar gekrönt, das von grauen Strähnen durchzogen war, und am Hinterkopf wies er eine kahle Stelle auf. Wenn er lachte, legten sich sogar seine vornehme Nase und die Haut über seinen hervorstehenden Wangenknochen in Falten. Seine Unterlippe war schön geformt, was man selbst durch seinen dicken Vollbart hindurch erkennen konnte.

Wenn ich mich erschreckt hatte oder mir weh tat, nahm er mich auf seinen Schoß und streichelte meinen Kopf mit seinen großen, knochigen Händen. Ich habe mich oft darüber gewundert, wie Hände, die von den Schwielen körperlicher Arbeit gezeichnet waren, so zärtlich sein konnten. Wann immer er meinen Kopf streichelte, war es, als ob er sagen wollte: »Mach dir keine Sorgen, mein Kleines, es ist alles halb so schlimm und wird gleich besser«, und der Schmerz oder Schrecken verschwand auf der Stelle.

Ein bestimmter Aufenthalt in Kalautuva gehört zu den eindrücklichsten Erinnerungen meines Lebens. Ich bestieg mit dem Großvater das Schiff, um die Datscha für die Nachkommenden bewohnbar zu machen. Er fuhr sonst immer alleine voraus, aber diesmal nahm er mich mit. Das Haus war seit dem Ende des letzten Sommers verschlossen gewesen und mußte gut gelüftet werden. Reparaturen mußten vorgenommen werden, und auch der verwahrloste Garten mußte hergerichtet werden – eine Arbeit, die Großvater sehr liebte. Das Dampfschiff stieß schwarzen Rauch aus, als es beschleunigte; wir passierten viele Städte, und einige Male hielt das Schiff auch, bevor wir Kalautuva erreichten. Es machte so viel Spaß, auf Deck entlangzulaufen, während das Schiff gegen den auf den Fluß hinausragenden Bootssteg schaukelte, und dabei den Wellen der Memel zuzusehen, die die sandige Küste liebkosten, während die Passagiere an Land gingen.

Um unsere Datscha zu erreichen, gingen wir über eine Viehweide, vorbei an einem Feld mit Gänse- und Kornblumen, und Ziegen mit prallen Eutern waren an Holzpflöcken festgebunden. Großvater war sehr geduldig mit mir, und er setzte sich auf seinen großen Koffer, während ich anhielt, um wilde Blumen zu pflücken oder vergeblich nach goldenen Schmetterlingen jagte. »Geh nicht zu nah an die Ziege heran, sonst wird sie dich stoßen«, war sein einziger Kommentar.

Inmitten dieses wogenden, grünen Meeres stand etwas, das mir wie ein Riese mit Büchsen vorkam und das zum Rhythmus des Winds Lärm machte. Ich hatte Angst und griff nach Großvaters Hand. »Hab keine Angst«, sagte er. »Das Ding ist nicht echt, es ist nur eine Vogelscheuche, die den Vögeln Angst machen soll. Sie besteht aus Stöcken, denen man Kleider umgehängt hat. Ich werde dir eine für unseren Garten machen, um die Vögel davon abzuhalten, die roten Beeren zu essen, die jetzt bald reif werden.«

Die erste Hausarbeit, die in unserer Datscha in Angriff genommen werden mußte, war das Säubern des Brunnens, der von einem Holzverschlag umgeben war und dessen oberen Rand ich gerade eben mit meiner Nase berühren konnte. An beiden Seiten befand sich jeweils eine vertikale Stange, auf denen eine horizontale Stange mit einer seitlichen Kurbel angebracht war. Betätigte man die Kurbel, so drehte sich das Gewinde, und Kette sowie Eimer fielen mit einem lauten Plumps in die Tiefe. Um zu verhindern, daß ich zu nahe an den Brunnen heranging, hob mich Großvater hoch und ließ mich vom Rand aus in die Tiefe sehen. Er warnte mich: »Es ist tief, und du kannst hineinfallen. Das ist sehr gefährlich.«

Die in den Brunnen gesprochenen Worte hallten grollend wider. Damit hatte er den gewünschten Effekt erreicht, denn ich ging nun davon aus, daß ein im Brunnen wohnendes Ungeheuer mit einer donnernden Stimme darauf wartete, mich hinunterzuziehen. Seitdem begnügte ich mich damit, aus sicherer Distanz zu beobachten, wie Großvater die Kurbel betätigte, die Wassereimer hochhievte und das Wasser für den Fall einer Trockenzeit in einer Tonne sammelte.

Mit einer Hacke zog er Furchen in die Erde und zeigte mir, wie und in welchem Abstand die Kartoffeln gepflanzt werden mußten, die er anschließend mit reichlich Erde bedeckte. In der ersten Nacht gab es Gewitter und Sturm, und es regnete in Strömen. Ich haßte den Sturm und hatte Angst. Großvater brachte mich ins Bett und tröstete mich: »Gott hat uns einen großen Sturm und viel Regen geschickt, damit unsere Kartoffeln schneller wachsen.«

In dem ländlichen Garten zu spielen gehörte zu meinen großen Freuden. Besonders liebte ich die Marienkäfer und war verblüfft, wenn sich die roten Knöpfe mit den schwarzen Punkten erhoben und ihre Flügel sie durch die Luft in Sicherheit brachten. Für die Frösche, die ich sammelte, grub ich kleine Löcher in die Erde, füllte sie mit Wasser und wunderte mich darüber, wie schnell das Wasser versickerte. Ich fragte mich, warum das Wasser im Flußbett nicht ebenso verschwand, und nahm mir fest vor, zu Beginn des nächsten Schuljahrs meine Lehrerin danach zu fragen.