Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Hildesheimer am 9. Dezember 2016: Die erste umfassende Biographie eines der wichtigsten Autoren nach 1945. Wolfgang Hildesheimer ist nicht nur einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit, sondern er war auch eine zentrale Stimme des politisch engagierten Bürgertums. Als Sohn jüdischer Eltern verließ er Deutschland 1933 in Richtung England und Palästina. Nach dem Krieg arbeitete er als Simultandolmetscher bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen und wurde Mitglied der Gruppe 47. Stephan Braese zeichnet die biographischen Stationen nach und stellt Werk und Leben von Wolfgang Hildesheimer in den Kontext von Geschichte und Diskursen. Hildesheimers multikulturelle Erfahrung, sein emphatisches Bekenntnis zur Psychoanalyse, seine Experimente mit einer Verschmelzung von Literatur, Musik und bildender Kunst, aber auch seine Haltung zur deutschen NS-Vergangenheit schufen die Grundlage für ein unverwechselbares künstlerisches Werk. Öffentliche Stellungnahmen zu einer Vielzahl kontrovers diskutierter Themen zeigen Hildesheimer zugleich als engagierten Bürger und Intellektuellen. Im Prisma der Biographie, die eine Vielzahl bisher ungedruckter Quellen auswertet, entsteht so zugleich ein Porträt der alten Bundesrepublik, insbesondere ihrer kulturellen, aber auch ihrer politischen Verhältnisse. Vor allem jedoch macht Stefan Braese erkennbar, was Hildesheimers Wirken bestimmte: die unablässige Arbeit daran, jenen Bruch zu überwinden, der die deutsche Kultur in den Jahren der NS-Herrschaft von den internationalen Entwicklungen abgespalten hatte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 893

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stephan Braese

Jenseits der Pässe:Wolfgang Hildesheimer

Eine Biographie

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische

Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag, Göttingen 2016

www.wallstein-verlag.de

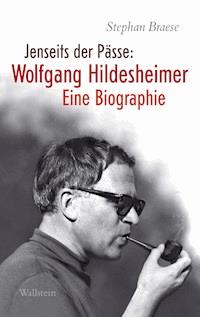

Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf,

unter Verwendung eines Fotos von Wolfgang Hildesheimer von 1962/63

ISBN (Print) 978-3-8353-1889-2

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2983-6

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-2984-3

Inhalt

das Gewünschte aussuchenHildesheimers autobiographische Abrisse 1953–1966

Faszinosum Biographie – Markierung der Differenz – Destruktion der Form – Kontingenz und Produktivität der Erfahrungen

In den humanen Fächern begabtHamburg, Nijmegen, Mannheim, Ober-Hambach 1916–1933

Wilhelmsburg 1916: Die Eltern – Nijmegen und Mannheim: Bürgertum und Zionismus – »Werde, der du bist!«: Auf der Odenwaldschule – Ein Ende in Deutschland

Gestern war unser Künstlerball.Ich kam in LederhosenJerusalem, London 1934–1939

Im Palästina der 30er Jahre: Zionisten und Flüchtlinge – Londoner Bohème: Menschen und Künste – Londoner Appeasement: Künste und Politik – Schweizer Intermezzo

a cosmopolitan way of lifeTel Aviv, Jerusalem, Haifa,London 1940–1946

Palästina 1940: Krieg, Boom und persönliche Krise – Psychoanalyse bei Margarete Brandt – Briten, Juden, Araber: Treffpunkt Jerusalem – Englischlehrer, Maler, Dichter – Im Dienst des Public Information Office – »I moved in entirely Arab circles«: Arabische Freunde – Publizistik, Lyrik, Übersetzungen – London Transit

selecting, compiling, editing, and indexingNürnberg 1947–1949

Unter Besatzern und Übersetzern – Im Gerichtssaal: Zwischen Sprachen und Technik – Nürnberger Freizeit: »Unter Deutschen«

als Schriftsteller,der der deutschen Sprache mächtig istBayern 1949–1956

Vom Maler zum Schriftsteller – Im deutschen Kulturbetrieb der 50er Jahre – Premiere vor der Gruppe 47 – Rechtfertigungen – Rundfunk in Deutschland – Hörsinn nach Nürnberg – Kooperation mit Hans Werner Henze: Funkoper »Das Ende einer Welt« – Abschied von Jerusalem – Zwischen Gründgens und Kortner

ein Bild chronischen AbbruchsPoschiavo 1957–1962

Der Umzug in die Schweiz – Auf dem Weg zum Theater des Absurden – Konflikt um Heidegger: Der Wechsel zum Verlag Günther Neske – Die Djuna-Barnes-Übersetzung – Debakel bei den Berliner Festspielen – Vor der »schmerzhaftesten und schwersten Wendung«: Selbstvergewisserungen mit Bachmann und Celan – Verteidigung des Absurden – und neuer »Ausgangspunkt«

Fühlen Sie sich schuldig, Herr Huncke? Poschiavo 1963–1966

»Vergebliche Aufzeichnungen« – Zwischen Eichmann-Prozess und »Stellvertreter«: Einmischungen in den öffentlichen Diskurs – Der Konflikt um die Gruppentagung in Sigtuna – Radikale Zeitgenossenschaft: »Tynset« – Auszeichnungen und Reaktionen: Bremer und Büchner-Preis

Denken auf eigene GefahrPoschiavo, Trasanni di Urbino 1967–1973

Eine Entscheidung für Italien – 1967, Mai bis Juni: Sechs-Tage-Krieg und 1. Frankfurter Poetik-Vorlesung – 1967, Juli bis August: Kontroverse mit Weiss und Fried – 1967, September bis Oktober: Düsseldorfer »Musik«-Vortrag und Tagung in der »Pulvermühle« – Abflauen der antiautoritären Bewegung – »Mary Stuart«, »Anna Livia Plurabelle«, »Zeiten in Cornwall« – Verschmelzung der Künste: »Masante« – Ein verändertes Aufnahme-Klima – Der diskursive Schriftsteller: Die ersten großen Interviews

The writer of today should know betterPoschiavo, Trasanni di Urbino 1974–1976

Tendenzwende: Widerstände gegen »Hauskauf« – Die Rede in Irland: »The End of Fiction«

Gegen das Elend der TrivialbiographiePoschiavo, Trasanni di Urbino 1977–1980

Genie und Gesellschaft: »Mozart« – Der andere Ton: »Biosphärenklänge« – »Was Sie sagen, finde ich sehr beunruhigend«: Das Interview mit Hanjo Kesting – Ein jüdischer Durchschauer im Deutschen Herbst – Ein neues Sprechen: »Mein Judentum« – »Waren meine Freunde Nazis?«: Antwort auf Raddatz’ »ZEIT«-Artikel – Drei Enden: »Endfunk« – schweizerische Staatsbürgerschaft – »Abschied von Masante«

um Verständnissen vorzubeugenPoschiavo 1981–1983

In der »Marbot«-Werkstatt – Autobiographische Doppelschrift und ›Realismus‹-Spiel des biographischen Genres: »von einem Mann, der niemals existiert hat« – Flüchtige und genaue Leser: Reaktionen auf »Marbot« – Die letzte literarische Provokation: »Mitteilungen an Max über den Stand der Dinge und anderes« – Verleihung des Bundesverdienstkreuzes

Ich hasse es, als Prophet des Unheils bezeichnet zu werdenPoschiavo 1984–1986

»Nutzung des Zufalls«: Die Collagen – Das »stern«-Interview und die Folgen – Zwischen Anklage und Klage – In Auschwitz

Ich hatte keine VorurteilePoschiavo 1987–1991

Das Jahr 1987: Von der Absage nach Wien bis zum Erdrutsch im Puschlav – Bilanzen – Letzte Auftritte: Berlin und Weilheim – Tod und Nachrufe

Siglen, Abkürzungen

Literatur

Bildnachweis

Dank

Register

Anmerkungen

das Gewünschte aussuchen

Hildesheimers autobiographischeAbrisse 1953 – 1966

Faszinosum Biographie

Lebensläufe haben Wolfgang Hildesheimer fasziniert; das biographische Genre durchzieht sein gesamtes literarisches Werk. Schon in den »Lieblosen Legenden« gab er mehrere – fiktive – Lebensabrisse; und in »Tynset« und »Masante« sind es biographische Vignetten, mit denen er vor allem nationalsozialistisch geprägte Existenzen skizzierte. Mit »Mozart« und »Marbot« schließlich dehnte er die biographische Form auf vieldiskutierte Weise aus.

Eine Autobiographie im üblichen Sinn hingegen legte Hildesheimer nicht vor. Zu Beginn seines 1982 gehaltenen Vortrags »Die Subjektivität des Biographen« heißt es: »Dieser Vortrag hatte zuerst einen anderen Titel, nämlich: Der Biograph als Autobiograph. Bei der ersten Niederschrift unterlief mir eine Fehlleistung; ich schrieb: Der Biograph als Ant-, war also daran zu schreiben: Antibiograph.« [1] Die Notiz – die selbst als autobiographisch zu bezeichnen ist – deutet auf eine tief sitzende Reserve des Schriftstellers gegen eine Identität als »Autobiograph«, damit zugleich gegen das Unternehmen einer Autobiographie.

Gleichwohl hat Hildesheimer im Verlauf seines Lebens, insbesondere während der ersten eineinhalb Jahrzehnte seines schriftstellerischen Wirkens im deutschsprachigen Raum, mehrere autobiographische Kurzviten verfasst, überschrieben mit »Lebenslauf«, [2] »Kleine Selbstbiographie« [3] oder auch »… und so wurde ich Schriftsteller«. [4] Diese Selbstdarstellungen verfasste er auf Wunsch von Hörfunk-Redakteuren und Verlagslektoren, die sich teils erst selbst ein Bild von dem bekannter werdenden Autor machen wollten, vor allem aber, um dem Interesse ihres Publikums an den herausragendsten Lebensdaten dieses Autors nachzukommen, oder auch, um das Interesse für sein Werk über den Umweg der Person erst zu wecken. Hildesheimer, der sich »Erfolg« [5] als Schriftsteller im Nachkriegsdeutschland wünschte und dessen Voraussetzungen unter den Bedingungen des westdeutschen Literatur- und Kulturbetriebs rasch begriff, kam diesen Aufforderungen umstandslos nach.

Ein genauer Blick in diese kleinen Hildesheimer’schen Autobiographien unterrichtet nicht nur über sein ambivalentes Verhältnis zum biographischen Genre. Hildesheimers Kurzviten geben darüber hinaus – wenn auch indirekter, verborgener – entscheidende Auskünfte über jene Erfahrungen, die seine künstlerische Arbeit prägen sollten. Zugleich sind diese Fingerzeige geeignet, den Anspruch des vorliegenden Buches – als einer Biographie über Wolfgang Hildesheimer – zu verdeutlichen und zu schärfen.

Zwischen 1953 und 1963 verfasste Hildesheimer fünf kurze autobiographische Darstellungen; eine sechste erschien 1966. Nach der Buchveröffentlichung der zuvor in Zeitungen und Zeitschriften verstreut erschienenen »Lieblosen Legenden« bei der Deutschen Verlags-Anstalt 1952 und der Ausstrahlung des Hörspiels »Das Ende kommt nie« im Nordwestdeutschen Rundfunk im Juni desselben Jahres stand im Herbst 1953 das Erscheinen seines Romans »Paradies der falschen Vögel« im Münchner Kurt Desch Verlag bevor, als sich Anfang September Heinrich Böll mit einer Bitte an Hildesheimer wandte. Böll und Hildesheimer hatten sich wahrscheinlich auf der Tagung der Gruppe 47 in Bad Dürkheim Anfang Mai 1951 kennengelernt, auf der beide Autoren erstmals lasen und Böll den Preis der Gruppe erhalten hatte. Böll bat Hildesheimer um »einen kurzen biographischen Abriß«, [6] da er für den Süddeutschen Rundfunk »ein ›Portrait‹« [7] über ihn schreiben sollte. Hildesheimer antwortete in einem ausführlichen Brief am 7. September 1953. Die autobiographischen Angaben in diesem Brief bilden die erste nachweisbare Selbstdarstellung Hildesheimers als Schriftsteller, die auf ein deutsches Publikum zielte.

Der Duktus dieser Selbstdarstellung hält die Mitte zwischen einer stichwortartigen, fast tabellarischen Faktenaufzählung und stärker narrativ-erläuternden Einschüben, gerichtet an den vertrauten, von Hildesheimer geduzten Briefpartner. Im Gegensatz zu späteren Kurz-Autobiographien Hildesheimers handelt es sich also nicht um einen Text, der exakt in derselben Form die Öffentlichkeit erreichen, sondern um einen, der dem befreundeten Kollegen die Richtung der Darstellung weisen sollte. Sein Bewusstsein von einer erst noch bevorstehenden ›redaktionellen Bearbeitung‹ gibt Hildesheimer klar zu erkennen in dem Satz, mit dem er seinen Abriss einleitet: »Anbei einen schematischen Überblick aus dem Du Dir das Gewünschte aussuchen kannst« [8] – eine Bemerkung von prinzipiellerer Bedeutung.

Wolfgang Hildesheimer, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit rund sieben Jahren wieder in Deutschland lebte und spätestens mit Einsetzen seiner schriftstellerischen Arbeit 1950, intensiv seit seinem Eintritt in die Gruppe 47 im Mai 1951 den westdeutschen Literaturbetrieb kennengelernt hatte, wusste, dass der von ihm als Schriftsteller angestrebte Erfolg von einem kunstvoll zwischen Nähe und Ferne, zwischen Übereinstimmung und Differenz austarierten Verhältnis zu Multiplikatoren und Publikum abhing. Seine Erfahrungen des Kulturbetriebs sowohl in London als auch im Jerusalem der britischen Mandatszeit hatten ihn darin unterrichtet, dass die Anerkennung als Künstler sowohl an eine – möglichst individuell geprägte – Unterscheidbarkeit in der Produktion als auch an eine Zulassung zu Infrastruktur und Netzwerken geknüpft war. Wie wenig das eine das andere kompensieren konnte, war ikonisch im Bild des – womöglich genialen – Künstlers, der gleichwohl erfolglos, ein Außenseiter des Betriebs ist, überliefert.

Hildesheimers Existenz wies jedoch einen im Kontext der westdeutschen Verhältnisse der 1950er Jahre hoch bedeutsamen Differenzpunkt auf: Er war Jude. Es ist konstitutiv für Hildesheimers Umgang mit diesem Attribut in der deutschen Öffentlichkeit, dass sich die Bedeutung seines Jude-Seins für das deutsche Publikum von jener, die Hildesheimer selbst in ihm erkannte, kategorisch unterschied. Für das deutsche Publikum des Jahres 1953 verkörperte jeder Jude die – tendenziell unhintergehbare – Erinnerung an die Massenvernichtung, zu der es nur wenige Jahre zuvor auf die eine oder andere Weise in einem Nahverhältnis gestanden hatte. Mit diesem Sachverhalt ging es in sehr unterschiedlichen Formen um. Für Hildesheimer dagegen hatte sein Jude-Sein eine sehr viel aufgefächertere, komplexe subjektgeschichtliche Bedeutung – und bildete in dieser Eigenschaft unweigerlich auch eine biographische Bedingung seiner künstlerischen Produktivität. Doch nur wenige Jahre nach der Öffnung der Vernichtungslager ist solch eine andere, differenzierte Erfahrung des Jude-Seins in der deutschen Öffentlichkeit nahezu nicht aussprechbar, wenn das spontane Hervorschnellen, sei es philosemitischer, sei es antisemitischer Stereotype im Publikum vermieden werden sollte. Dieses Risiko ging Hildesheimer, der zu diesem Zeitpunkt genaue Einblicke sowohl in Details und Ausmaße der Massenvernichtung als auch in die Funktionsmechanismen der deutschen Öffentlichkeit besaß, nicht ein. Hildesheimer zog die Konsequenz: Er ›akzeptierte‹, dass jede auch nur indirekte Anspielung auf sein Jude-Sein – die auch der knappste Lebensabriss nicht hätte umgehen können – vom deutschen Publikum unweigerlich affektiv auf das Ereignis der Massenvernichtung bezogen, dadurch zugleich reduziert und zuletzt abgeschnitten wurde von jenen weiteren, für Hildesheimers Arbeit konstitutiven Bedeutungen.

Seine differenzierten Bewegungen auf diesem hochgradig spezifischen, von den deutschen Rezeptionsbedingungen abgesteckten Terrain verknüpfte Hildesheimer mit einer Destruktion der autobiographischen Textsorte. Diese Destruktion erlaubte nicht nur die subversive Re-Integration dessen, was zunächst ›abgeschnitten‹ schien. Sie wird selbst als genuines Paradigma in Hildesheimers Auffassung über das Verhältnis zwischen Leben und Kunst erkennbar.

Markierung der Differenz

Die Darstellung für Böll von 1953 mutet im Vergleich mit den späteren autobiographischen Abrissen unverstellt, direkt und gleichsam arglos an. »1933 wanderte ich mit meinen Eltern nach Palästina (damals britisches Mandat) aus und erlernte dort – im Rahmen einer allgemeinen beruflichen Umschichtung – Möbeltischlern.« [9] Für das deutsche Publikum war damit Hildesheimers jüdische Identität unzweideutig offengelegt. An dieser Unzweideutigkeit hat Hildesheimer lebenslang festgehalten (später steigerte er sie programmatisch). Die Begriffe »Auswandern« und »berufliche Umschichtung« deuten auf die zionistische Motivierung der Übersiedlung, durchaus nicht auf eine panische Flucht unmittelbar nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten. Tatsächlich wies Hildesheimer später eine Bezeichnung der Übersiedlung nach Palästina als Exil ausdrücklich zurück. [10] Doch diese Markierung als Auswanderung, nicht als Flucht, unterlag mit großer Wahrscheinlichkeit der Wirkung, die die schiere Jahreszahl »1933« im zeitgenössischen Publikum auslöste, das mit ihr unweigerlich den Beginn der NS-Verfolgungspolitik und der ersten Flüchtlingswelle verbinden musste.

Hildesheimers Differenzpunkt tritt in der Aufzählung seiner Lebensstationen nach dem Aufenthalt in Palästina ein zweites Mal prominent zutage in seiner Tätigkeit als Simultandolmetscher bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen. Auch diese Tätigkeit verwies letztlich zurück auf seinen ehemaligen Status als Verfolgter des NS-Regimes, betrauten die Alliierten doch vorzugsweise Personen mit dieser Funktion, die das NS-Reich hatten verlassen müssen. [11] Dagegen galt in weiten Teilen der bundesrepublikanischen Gesellschaft der Jahre um 1953, darunter auch im Milieu der Gruppe 47 – nach der Aussage Hans Werner Richters – jede »Zusammenarbeit mit den Besatzungsmächten« als »Kollaboration«. [12] An Böll schreibt Hildesheimer: »Aus Interesse an dem mir damals völlig unverständlichen Simultandolmetschersystem machte ich eines Tages in der amerikanischen Botschaft [in London, SB] eine Dolmetscherprüfung und wurde als Dolmetscher zu den Nürnberger Gerichten engagiert.« [13] Hildesheimer gibt hier ein ›unpolitisches‹, von geradezu wissenschaftlicher Neugier geprägtes Motiv als Initial seiner Entscheidung an. Doch – gewiss auch eingedenk der enormen Signalbedeutung, die dem Stichwort »Nürnberger Prozesse« als Inbegriff einer verurteilenswürdigen Siegerjustiz in der westdeutschen Bevölkerung der Zeit zukam – begegnet er jeder Spekulation über seine Einstellung mit einer expliziten Stellungnahme: »Ich nahm dieses Angebot an, da ich mich von der damals vielzitierten Kollektivschuld überzeugen wollte, nicht aber, um endgültig nach Deutschland zurückzukehren. Diesen Entschluß faßte ich erst viel später, nämlich als ich mich überzeugt hatte, daß diese Kollektivschuld nicht existierte. Ich war bis Oktober 1949 in Nürnberg tätig, zuerst als deutsch-englischer Simultandolmetscher (ich bin völlig zweisprachig) und dann als Redakteur an den Buchausgaben der Gerichtsverhandlungen. Ich habe während dieser Jahre viele anständige Menschen, Opportunisten und Verbrecher kennengelernt.« [14] In diesen Zeilen thematisiert Hildesheimer offensiv, unmittelbar, direkt die Schuldfrage – und formuliert ein Urteil, das für das Kollektiv der Deutschen günstig ausfällt, unterstrichen noch dadurch, dass er seinen Entschluss, »endgültig nach Deutschland zurückzukehren«, an dieses Urteil knüpft. Im anschließenden Satz über die »viele[n] anständige[n] Menschen, Opportunisten und Verbrecher« dokumentiert er zugleich, dass diese Einstellung zur damals vieldiskutierten Kollektivschuldfrage [15] ihn jedoch nicht blind gemacht hat für den Unterschied zwischen veritablen Kriegsverbrechern auf der einen Seite und den im täglichen Umgang vielfach bedeutungsvolleren Mitläufern auf der anderen Seite. Mit diesen Zeilen geht Hildesheimer in eine Gesprächsoffensive mit den Deutschen: Er war bereit, mit großer Differenziertheit über die Schuld von Deutschen zu sprechen – die Voraussetzung dafür bildete freilich deren Bereitschaft, Schuld überhaupt zu thematisieren.

War das deutsche Publikum – nach Einschätzung von Hildesheimer und Böll 1953 – dazu bereit? Suche dir »das Gewünschte aus«, lautete Hildesheimers Bitte an Böll. Wie Böll sich entschieden hat, kann nicht mehr ermittelt werden; [16] ein Hinweis auf Hildesheimers Einschätzung erfolgte erst eineinhalb Jahre später. Am 1. März 1955 verfasste er erneut einen Lebensabriss, adressiert an ebenjenen Süddeutschen Rundfunk, für den Böll sein Portrait hatte abfassen sollen. Das Manuskript folgt über weite Passagen wörtlich dem an Böll gerichteten Text; umso stärker fallen die Abweichungen ins Auge. Die noch 1953 gewählte explizite Stellungnahme zur Schuldfrage anlässlich seines Engagements bei den Nürnberger Prozessen ist vollständig gelöscht; die gesamte Nürnberger Episode wird hier in die zwei Sätze gefasst: »Aus rein akademischem Interesse Dolmetscher-prüfung (ich bin zweisprachig) bei der amerikanischen Gesandtschaft. Darauf Kontrakt als Simultan-dolmetscher bei den nürnberger Gerichten bis 1949.« [17]

Dass hinter dieser Streichung mehr stecken könnte als lediglich die Neuausrichtung des Lebenslauf-Wortlauts auf einen anderen, im Vergleich zu Böll weniger vertrauten Korrespondenzpartner, legt die kurz darauf folgende Formulierung nahe: »1950 wieder deutscher Staatsbürger.« [18] Tatsächlich beantragte Hildesheimer seine Wiedereinbürgerung erst im Frühjahr 1952. Die radikale Kürzung der Nürnberger Episode verringert die Distanz zum deutschen Publikum, nicht weniger zu seinen Redakteuren, und die Erwähnung der deutschen Staatsbürgerschaft betont Zugehörigkeit. ›Anders-Sein‹ wird im Lebenslauf vom März 1955 vorsichtig zu reduzieren versucht.

Noch im selben Jahr 1955, da Hildesheimer seinem Lebenslauf für den Süddeutschen Rundfunk den Hinweis auf seine erneute deutsche Staatsbürgerschaft eingefügt hatte, erschien im Programmheft zur Uraufführung seiner Komödie »Der Drachenthron« am Schauspielhaus Düsseldorf die »Kleine Selbstbiographie«. Hildesheimer befand sich auf einem ersten Höhepunkt seiner Karriere als deutschsprachiger Schriftsteller: Im März desselben Jahres war ihm der renommierte Hörspielpreis der Kriegsblinden verliehen worden, die Regie seiner Komödie hatte der »erste Theatermann Deutschlands«, [19] Gustaf Gründgens, übernommen. Die »Kleine Selbstbiographie« bildet den ersten nachweisbaren autobiographischen Text, dessen exakter Wortlaut mit Hildesheimers Autorisierung das deutsche Publikum erreichte. Der kurze Text legt offen: Hildesheimer benutzte die Textsorte der »Selbstbiographie« zu einer hochgradig bewussten Selbst-Inszenierung als Künstler vor deutscher Öffentlichkeit, zugleich zur antiautoritären Persiflage, genauer: zur dissidenten Zersetzung des (auto-)biographischen Narrativs selbst.

Wie für alle autobiographischen Darstellungen Hildesheimers gilt auch in diesem Fall, dass keine der wesentlichen, vor allem keine der aus Sicht des deutschen Publikums signifikanten Lebensstationen ausgelassen oder gar umgedeutet wird. Es sind Akzentverschiebungen im Inhaltlichen und eigentümliche Formulierungen, durch die Hildesheimer Position bezieht.

Die augenfälligste Differenz, ja, gleichsam eine Art Kehrtwende zur Selbstdarstellung für den Süddeutschen Rundfunk aus demselben Jahr weist die Darstellung der Nürnberger Episode auf; in der »Kleinen Selbstbiographie« heißt es: »Anfang 1947 wurde ich als deutsch-englischer Simultandolmetscher an die Nürnberger Gerichte berufen. Dort blieb ich bis 1949 (als Besatzungsangehöriger).« [20] Hatte Hildesheimer es kurz zuvor noch für erforderlich gehalten, seine deutsche Staatsangehörigkeit zu erwähnen, betont er jetzt ein – zudem der Vergangenheit angehörendes – Attribut, das die Differenz zum deutschen Publikum keineswegs verringerte, eher nachdrücklich markierte. Vor solcher Markierung schreckte Hildesheimer – auf der Ebene der autobiographischen Kurzabrisse – künftig nicht mehr zurück, ja, er steigerte sie noch; rhetorische Polituren der Differenz, wie sie im Lebenslauf vom März 1955 anklingen, blieben hinfort aus.

Destruktion der Form

Den archimedischen Punkt der »Kleinen Selbstbiographie« bildet jedoch nicht mehr der Umgang mit jenen biographischen Daten und Fakten, die Hildesheimer von der Mehrheit der Deutschen unterschieden, sondern der Angriff auf die Textsorte der Künstlerbiographie und die durch sie epidemisch verbreiteten, populären Auffassungen von ›Künstlertum‹ und Künstlerleben und den sie flankierenden Ideologemen wie Berufung, Schaffensdrang, Empfindsamkeit und Schicksalhaftigkeit. Den Duktus solchen Denkens und Schreibens hatte er gerade erst in seinem Fälscherroman »Paradies der falschen Vögel« ironisch ausgestellt. Da gilt es, dass »schöpferische Instinkte aus dem Schlummer der Latenz geweckt« werden, der Künstler empfindet selbstverständlich eine »ethische Verpflichtung« gegenüber seinem Talent, und unweigerlich muss er eines Tages den »Entschluß« fassen, »sein Leben der Kunst zu widmen.« [21] Hildesheimers Generalangriff gegen das Genre und seine ideologischen Über- und Unterbauten, dessen grundstürzende Radikalität er erst im Mozart-Buch 1977 und in seiner »Biographie« »Marbot« (1981) vollständig entfaltete, deutet sich in den autobiographischen Kurz-Viten nur erst an, gibt sich im Horizont der späteren Werke gleichwohl klar zu erkennen. Wenn Hildesheimer etwa notiert: »Ausbildung in Möbeltischlerei (Gesellenstück: ein Stuhl, mein größter Stolz, denn Stühle zu machen ist schwer) und technisches Zeichnen«, [22] opponiert er nicht nur der populären Auffassung, dass – zumal ›dichterisches‹ – ›Künstlertum‹ mit handfesten Gewerken keinerlei Berührungspunkt aufweist, ja, vielmehr im Zeichen möglichst radikaler Vergeistigung stehe. Sondern das nonchalante Bekenntnis, sein »größter Stolz« sei »ein Stuhl«, muss die verbreitete Annahme irritieren, dass der Ehrgeiz eines Schriftstellers stets auf ein erstklassiges literarisches Werk ziele, mit dem er sich in die Annalen der Menschheit eintrage, nicht auf das profane »Gesellenstück« aus einer Etappe seines Lebens, da die eigene künstlerische Berufung wohl noch ›unerkannt‹ in ihm geschlummert habe. Auch Vorstellungen über das Verhältnis zwischen dem Gestaltungswillen des Künstlers und dem Kunstwerk selbst erfahren eine empfindliche Störung, wenn Hildesheimer über seine Produktion als Bühnenbildner mitteilt: »Erstes und einziges Bühnenbild: ›Onkel Wanja‹ von Tschechow (in London). Unbegreiflicherweise wurden aber auch Teile der Dekoration für ›Mrs. Warren’s Profession‹ von Shaw verwandt.« [23] Die unbeschränkte Verfügungsgewalt des Künstlers über sein Werk wird hier konterkariert durch eine – wohl ökonomisch diktierte – Praxis im Kulturbetrieb.

Auch dass ein Künstler eine wichtige Entscheidung in seinem Leben – in diesem Fall: auf eine Auswanderung nach Amerika zu verzichten – vor seinem Publikum damit begründet, dass er »keine Lust mehr [hatte]«, [24] widerspricht eklatant dem teleologischen Charakter der Biographie eines ›echten‹ Künstlers: Ein unbedingtes Ausdrucksbegehren, eine zwingende Berufung entscheiden über sein Schicksal. Auch wenn dieser Künstler Schmerz und Leiden gut kennt: Schiere Unlustgefühle haben über sein Leben keine Gewalt. Geradezu lustvoll schrieb Hildesheimer dieses Motiv im Jahr darauf aus, als er formulierte: »[D]ie Unlust hat in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt«. [25]

Es ist dieser Kontext bereits platzierter Störungen des populären autobiographischen Narrativs vom Künstler, in dem seiner Darstellung über den Beginn seines Schreibens besondere Bedeutung zuwächst. Die bereits zweimal zuvor verwendete Episode lautet in der »Kleinen Selbstbiographie« 1955 so: »Eines kalten Tages im Februar 1950 war es in meinem Atelier so eisig, daß ich nicht malen konnte; ich ging also in das wärmere Nebenzimmer, wo es zum Malen zu dunkel war. Daher beschloß ich, anstatt dessen, eine Geschichte zu schreiben. Von diesem Moment an habe ich niemals mehr einen Pinsel oder eine Zeichenfeder angerührt. Der Geschichte folgte eine zweite und eine dritte, die Farben trockneten ein, die Bilder verstaubten, die Holzschnittpresse begann, zu verrosten, und bald darauf verschenkte ich das ganze Material. Die gesammelten Stories erschienen […]«. [26]

Wo andere Künstler ein Erweckungserlebnis erfahren, eine ›tiefinnere‹ Berufung spüren, ein unbedingter Drang in ihnen um Ausdruck ringt, macht Hildesheimer die denkbar trivialste Ursache für seinen Eintritt in die Existenz als Schriftsteller namhaft: das Wetter, an einem bestimmten, aber letztlich austauschbaren Tag im Februar 1950 (in einem Brief an die Eltern war es noch der 24. Januar gewesen [27]). Die Quelle dieser Künstlerwerdung ist profan, ja, banal; nichts Erhabenes, keinerlei (Selbst-)Erkennen umgibt sie. Auf den Kredit einer Aura, den jener Künstler erwerben mag, der sein Publikum von anderen Auslösern seines Künstlertums zu überzeugen vermag, verzichtet Hildesheimer. Ja, bei wiederholter Lektüre seiner »Kleinen Selbstbiographie« erscheint nicht nur die Tatsache, dass Hildesheimer als Schriftsteller arbeitet, als Ergebnis eines puren Zufalls ohne jede tiefere Ursache. Auch sein ganzer Werdegang – vom Möbeltischler und Maler über den Simultandolmetscher zum Theaterautor – droht deutlich an innerem Zusammenhang, an Kohärenz zu verlieren. Spätestens in solcher Wirkung kündigte sich allerdings an, dass Hildesheimer die (auto-)biographische Form nicht nur zu dehnen, sondern geradezu zu zerdehnen begonnen hatte. Denn jeglichem Zweifel daran, dass das Leben eines Menschen irgendeinen zusammenhängenden Sinn aufweist, begegnet die Biographie als ein Genre, dessen Form aus eigener Kraft auch disparatesten Daten eines Lebens Kohärenz aufzudrücken vermag. Dem Versuch, dieses Zerdehnen aus dem Inneren der Form fortzusetzen, blieb Hildesheimer auch in seinen weiteren autobiographischen Darstellungen verpflichtet.

Die Destruktion des autobiographischen Genres durch ironische Persiflage steigerte Hildesheimer erkennbar bereits in seiner Version für die Dezember-Ausgabe der Zeitschrift »Spektrum des Geistes« 1956. Unter dem Titel »… und so wurde ich Schriftsteller« heißt es: »Ich wurde am 9. Dezember 1916 in Hamburg geboren. Meine ersten beiden Jahrzehnte verbrachte ich in Hamburg, Berlin, Cleve, Nymwegen, Mannheim, der Odenwaldschule, Frensham Heights School (England), Jerusalem, London, Cornwall, der Schweiz, und wieder Jerusalem; und zwar als Säugling, Kind, Elementarschüler, Gymnasiast, Kamerad eines Landschulheims, Public-school-boy, Tischlerlehrling, Kunststudent, Graphiker und Müßiggänger, das letztere zwischen längeren Perioden der Tätigkeit, jedoch nicht weniger intensiv. Dann brach der Krieg aus, und ich wurde, dank dieser vorzüglichen Vorbildung, englischer Informationsoffizier in Palästina. Als solcher habe ich – ich kann es nicht leugnen – einen interessanten Krieg verbracht.« [28] Die fast leiernd wirkende Aufzählung der Wohn- und Bildungsorte, dazu der Mangel eines irgend nachvollziehbaren kausalen Zusammenhangs ihrer Aufeinanderfolge konterkarieren die Vorstellung von einem Leben als Verwirklichung eines Bildungsganges, der mit jener inneren Zwangsläufigkeit erfolgt, die dem deutschen Publikum vor allem durch das Muster des Bildungsromans eingeprägt worden war. Im Gegenteil: Nicht nur die Bildung, sondern gar das ganze bisherige Leben dieses Schriftstellers scheint einer Ordnung zu entbehren. Der Hinweis auf die »vorzügliche Vorbildung« als Voraussetzung seiner Ernennung zum englischen Informationsoffizier treibt diese Deutung auf die Spitze. Zwar hatte der Ausbruch des Krieges die Bildungs- und Karrierepläne auch zahlloser anderer Deutscher völlig durcheinandergeworfen. Doch jede Identifikationsmöglichkeit für seine deutschen Leser wird noch im gleichen Atemzug verstellt durch die Bezeichnung seiner konkreten Position – im Dienste einer (ehemaligen) Besatzungsmacht in einem (fernen) Mandatsgebiet – sowie durch die geradezu tabuverletzende Wendung vom »interessanten Krieg«. Hildesheimer scheute hier nicht das Risiko, jene Affekte aufzurufen, an die Frank Thiess 1945 in seinem Zeitungsartikel »Innere Emigration« appelliert hatte, als er von den »Logen- und Parterreplätzen« schrieb, von denen aus die Exilanten das gefährliche Treiben in Deutschland komfortabel und ungefährdet hätten beobachten und kommentieren können. [29]

Im direkten Anschluss fährt Hildesheimer fort: »1946 kehrte ich nach London zurück und entwarf Textilien, bis der amerikanische Chefdolmetscher bei den Nürnberger Gerichten meine Befähigung zum Dolmetscher entdeckte (jedoch nicht auf Grund meiner Textilentwürfe). Ich wurde also Simultandolmetscher in Nürnberg und blieb es drei Jahre lang, nach deren Ablauf ich es wieder mit der Malerei versuchen wollte. (Ich halte viel von der Gewohnheit, ab und zu auf den Ausgangspunkt zurückzukommen.) Ich malte jedoch nicht lange, genau bis zum 18. Februar 1950 vormittags. An diesem Tag […]«. [30]

Geradezu provokant rückt Hildesheimer hier die vollständige Entkopplung von Bildungsgang und Berufstätigkeit in den Vordergrund. Der Textil-Designer wird Gerichtsdolmetscher. Das kleine Wort »also« suggeriert eine Kausalität, die auf die Bereitschaft des hier Portraitierten deutet, etwas so Fragwürdigem wie dem schieren Zufall das Regime über sein (Künstler-)Leben zu überlassen. Auch die Bereitschaft, »ab und zu auf den Ausgangspunkt zurückzukommen«, widerspricht eklatant der einem Künstlerleben vermeintlich innewohnenden ›vorwärts‹-drängenden Dynamik, ja, auch nur den geringsten Ansprüchen an ein kontinuierliches Fortschreiten im Bildungsgang. Eher erscheint dieses Leben als fortgesetztes Experiment, mit wiederholten Anfängen und völlig ungewissem Ausgang. Die im Anschluss wiederholte Episode vom kalten Tag unterstreicht einmal mehr die Stellung des Zufalls in dieser Biographie; und hier fällt auch – anlässlich seiner Erinnerung, er habe »unlustig […] ein Blatt Papier zur Hand« genommen – die schon zitierte Bemerkung: »[D]ie Unlust hat in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt«. [31] Eine von außen betrachtet chaotische Unordnung der geographischen Lebensstationen; der Zufall; die Unlust – das sind in diesem autobiographischen Abriss die Konstituanten des Schriftstellertums (»… und so wurde ich Schriftsteller«). Seine Kurzvita von 1956 endet mit einer vernehmlich ironischen Spitze gegen den Literaturbetrieb selbst, wenn er bekanntgibt, dass er sich von allen literarischen Formen »die Form des Aphorismus für meinen Lebensabend vorbehalten« wolle, »es sei denn, es fände sich ein eifriger Herausgeber, der, wie es ja üblich ist, einen kleinen Niederschlag wiederholenswerter Aussagen zu einem schmalen Bändchen zusammenbraut.« [32]

Als Hildesheimer sieben Jahre später, 1963, einen autobiographischen »Lebenslauf« für die Zeitschrift »Der Jungbuchhandel« verfasste, hatte sich viel verändert. 1957 hatte er Deutschland verlassen und war nach Poschiavo in Graubünden gezogen; der prominente Hörspielautor der 1950er Jahre hatte sich unterdessen zu einem Repräsentanten des deutschsprachigen absurden Theaters entwickelt, dann jedoch eine folgenreiche Wendung vollzogen, die die Arbeit an der monologischen Prosa von »Tynset« und »Masante« einleitete; seit 1960 stand er bei Suhrkamp unter Vertrag, einem der führenden Literaturverlage der Bundesrepublik Deutschland. Der »Lebenslauf« von 1963 klingt weniger verspielt-lustvoll in den Angriffen auf das biographische Genre und enthält belangvolle Hinweise auf Hildesheimers Schriftsteller-Ich – ohne dass jedoch die kategorische Absage an die Kohärenzbehauptung der (Auto-)Biographie und an den Ideologie-Charakter jeglicher Vorstellung vom Bildungs-›Gang‹ abgeschwächt wäre. Wenn Hildesheimer schreibt: »[I]n Mannheim besuchte ich das Karl-Friedrich-Gymnasium – ich bin allerdings nicht sicher, ob es wirklich so hieß, oder ob alle Gymnasia so heißen« [33] –, dann blitzt hier schon jene sarkastisch-distanzierte Absage an (insbesondere deutsches) Traditionsgut auf, dessen Tonfall weite Strecken von »Tynset« und »Masante« bestimmen sollte. Nicht nur wird hier die zentrale Bildungsagentur aller ›höheren‹, zumal humanistischen Bildung in Deutschland, das Gymnasium, weder liebevoll erinnert noch gemessen gewürdigt – sondern in der vorgeblichen Unkenntnis über die Namensgebung dieser Institutionen behauptet Hildesheimer hier eine geradezu grotesk erscheinende Ferne zu Kultur- und Bildungswesen in Deutschland, die ihn von jedem Leser trennte.

Die pittoreske Anekdote vom kalten Tag entfällt in dieser Kurzvita von 1963 komplett. An irritierenden Vermerken, die den Erwartungshorizont an die autobiographische Notiz eines Schriftstellers durchkreuzen, ist gleichwohl kein Mangel; so gibt Hildesheimer das Folgende zur Kenntnis: »Für Literatur interessiere ich mich mäßig, lese allerdings sehr gern gute Bücher, wie etwa die ›Blechtrommel‹, ›Finnegans Wake‹, ›Nightwood‹ von Djuna Barnes, ›Der Schatten des Körpers des Kutschers‹ von Peter Weiss, die ›Texte um nichts‹ von Beckett und alles von meinen Freunden Ilse Aichinger und Günter Eich, dazu jedes Jahr ein paar Shakespeare-, Schiller- und Strindbergdramen. (Meine Welt liegt irgendwo zwischen Djuna Barnes, Ilse Aichinger und Strindberg.) – Was mich am meisten beschäftigt ist – außer mir – Malerei, Musik und Architektur.« [34] Zweimal wird das Interesse an Literatur ausdrücklich relativiert – und die Beschreibung seiner »Welt« musste dem westdeutschen Publikum von 1963 vergleichsweise exklusiv, wenn nicht gar esoterisch erscheinen. Gleichwohl ist diese Aufzählung lesbar als eine Offerte Hildesheimers – ein Angebot, diese »Welt« durch die Lektüre der genannten Autoren, aber auch seiner eigenen Werke kennenzulernen. Nicht mehr die ironische Attacke gegen das biographische Genre organisiert diese Zeilen, sondern die objektive Ferne des Schriftstellers Wolfgang Hildesheimer zu den verbreitetsten Vorstellungen eines Schriftstellers als Künstler. Dieser Schriftsteller interessiert sich für Literatur nur »mäßig«. Doch wen das nicht stört, wen überhaupt der unübersichtliche Werdegang dieses Autors und seine kurvenreiche Bildungsgeschichte nicht stört, der wird hier ausdrücklich eingeladen, diesem Autor zu begegnen. Den Ausgangspunkt dieser Begegnung bilden allerdings nicht die populären Stereotype über ›deutsche‹ ›Dichter‹, sondern literarische Texte. Vor ihnen zerrinnt das Genre der »Lebensläufe« und »Kleinen Selbstbiographien«, das Berufung und zwingendes Ausdrucksbegehren als die unanfechtbaren, naturgegebenen Hegemone im Leben jedes Künstlers feiert, zum nichtigen Überbau-Zubehör jenes kulturindustriellen Betriebs, dem jeder Text, der für Hildesheimer Geltung hatte, unversöhnlich opponiert.

1966 entstand eine (vorläufig) letzte »Vita« von Hildesheimers Hand. Unterdessen hatte sich die Virulenz der NS-Vergangenheit für sein schriftstellerisches Werk im 1965 erschienenen, breit rezipierten »Tynset« auf das Expliziteste entfaltet; und auch jenen Teilen der deutschen Öffentlichkeit, die diese Bezüge geflissentlich zu überlesen suchten, hatte Hildesheimer mit seinen »Antworten über Tynset« unüberhörbare Hinweise erteilt. Auf seine Tätigkeit bei den Nürnberger Prozessen hatte er nicht nur in diesem Text, sondern auch in seiner Rezension von Rolf Hochhuths »Stellvertreter« ausdrücklich hingewiesen. Auch seiner Sorge über den erneut anwachsenden Antisemitismus in Westdeutschland hatte er inzwischen wiederholt öffentlich Ausdruck gegeben. [35] Es war diese gegenüber den früheren Jahren veränderte Konstellation, in der er seinen autobiographischen Abriss mit einem gänzlich neuen Einleitungssatz versah: »Meine Vorfahren väterlicherseits waren Rabbiner, einer nach dem anderen, nur mein Vater hatte keine Lust mehr und wurde Chemiker«. [36] War in den vorherigen Lebensabrissen für den deutschen Leser Hildesheimers Jude-Sein erst im Verlauf seiner Darstellung aus den Hinweisen auf seine »Auswanderung« nach »Palästina« oder auch am Aufenthaltsort »Jerusalem« ablesbar gewesen, rückt der Schriftsteller sich jetzt bereits mit dem ersten Satz ein in die Genealogie einer Familie, deren prominente Stellung in der Geschichte des europäischen Judentums im Deutschland von 1966 freilich vollständig vergessen war. »Meine Vorfahren waren […] Rabbiner« – viel direkter war einem deutschen Publikum nicht mitzuteilen, dass man Jude ist. Im gleichen Atemzug thematisiert Hildesheimer jene Disposition der Reserve gegenüber der religiösen Tradition, die in diesem Satz sein Vater repräsentiert, die jedoch auch für den Sohn gültig war. Ihre genaueren Motive bleiben dem deutschen Publikum hinter der Floskel »nur mein Vater hatte keine Lust mehr« verborgen. Gleichzeitig wird auch bei dieser wichtigen Entscheidung erneut die »Unlust« ins Spiel gebracht, deren Bedeutung im Verlauf dieser »Vita« schließlich in dem Satz zugespitzt wird: »[D]ie Unlust hat in meinem Leben immer eine große, wenn nicht gar entscheidende Rolle gespielt, und ich habe ihr viel zu verdanken«. [37]

Kontingenz und Produktivität der Erfahrungen

Dieses Abschreiten von Hildesheimers Kurzviten zeigt: Er operierte hochgradig bewusst im Rahmen der Bedingungen, die die deutsche Rezeption der ersten Nachkriegsjahrzehnte einem jüdischen Künstler in der Öffentlichkeit setzte; und er löste systematisch die landläufige Vorstellung der (Künstler-)Biographie auf. Es ist das Letztere, das ihm ermöglicht, jene anderen Qualifikationen in seine autobiographischen Texte einzuspielen, die ihm – wenn auch noch nicht der deutschen Öffentlichkeit und den deutschen Schriftstellerkollegen – als konstitutiv für seine künstlerische Kreativität galten.

Dies war zum einen die eminente interkulturelle Erfahrung, auf die – unübersehbar und zugleich fast versteckt – in der immer wieder aufgeführten Vielzahl der Wohnorte hingewiesen wird, eine Erfahrung, die in Zweisprachigkeit mündete, mit unmittelbaren Folgen für die literarische Produktion, wie englischsprachige Gedichte (erwähnt 1955), aber auch literarische Übersetzungen (erwähnt 1953 und 1955). Zum andern war dies Hildesheimers ausgewiesene, von ihm nie unerwähnt gelassene Expertise als bildender Künstler sowie sein ausgeprägtes Interesse für Musik. Immer wieder erwähnt Hildesheimer sein Studium der Malerei, mehrfach seine Ausstellungen (1953, 1955).

Dabei ist augenfällig, dass Malen und Schreiben auf der Bühne von Hildesheimers Kurzviten einen verschobenen Konflikt miteinander austragen. Die schroffe, kategorische Trennung dieser Künste unterstreicht Hildesheimer rhetorisch, wenn er im Brief an Böll über den legendären Morgen im Februar 1950 mitteilt: »Das halbfertige Bild habe ich kurz danach weggeworfen, wie viele andere meiner Bilder, die Farbe auf der Palette trocknete ein, die Pinsel verstaubten.« [38] Im März 1955 dagegen gab er kund, dass er »vor kurzem – nach genau fünf Jahren – das Bild, an dem ich damals gemalt habe, vollendet« [39] habe. Kurz darauf behauptete er, er habe nach jenem Wintermorgen »niemals mehr einen Pinsel oder eine Zeichenfeder angerührt«. [40] 1956 heißt es erneut, er habe »vor ganz kurzer Zeit, das damals begonnene Gemälde fertiggestellt […] wider jegliches Erwarten.« [41] 1966 ist zu erfahren, dass er »1964 das damals begonnene Gemälde zu Ende malte […]. Jetzt male und zeichne ich wieder mit zunehmender Intensität«. [42]

Die widersprüchlichen Angaben deuten auf die Wahrnehmung einer Konkurrenz der beiden Künste, die auf eine Entscheidung zugunsten einer von ihnen zu drängen schien. So nachhaltig ein fortgeworfenes Bild, eine eingetrocknete Palette, verstaubte Pinsel auf das definitive ›Ende‹ dieser Kunst für diesen Künstler deuten sollen, so offenkundig fungiert das später vollendete Bild – doch nicht weggeworfen, doch noch vollendet – als Symbol einer Anziehung, der der Künstler schließlich nachgibt – ohne mit dem Schreiben aufzuhören. Dass entgegen dem Konflikt zwischen den Künsten, den Hildesheimer hier in Symbolen zu inszenieren versuchte, er längst an Verknüpfungen zwischen ihnen gearbeitet hatte, belegen seine Kooperationen mit Paul Flora (erwähnt 1953, 1955) und Loriot (1955). In den Kurzviten unerwähnt, aber sehr sichtbar – in der »ZEIT« vom 16. November 1962 – erschienen waren die mit sechs eigenen Illustrationen versehenen »Vergeblichen Aufzeichnungen«.

Aber auch das Interesse für Musik wird unüberlesbar in den Viten bekundet. Im März 1955 nannte er als »weitere Nebenbeschäftigungen: Musiktheorie und Musikgeschichte« und fügte an: »(ich habe Unterricht in Harmonielehre und Kontrapunkt)«. Sein Lebensabriss von 1966 endet gar mit der für einen Schriftsteller zweifellos auffälligen Selbstcharakterisierung als »schwacher Bücherleser, guter Musikhörer«. Die direkte Folge für die künstlerische Arbeit, die in Kooperation mit Hans Werner Henze verwirklichte »Funk-Oper« »Das Ende einer Welt«, wird früh und wiederholt erwähnt (1953, März und Oktober 1955).

Nur schwer bemerkbar für den zeitgenössischen Leser der Kurzviten blieb hingegen ein anderes Depositum: Hildesheimers psychoanalytische Expertise. Kaum kenntlich in vereinzelt eingestreuten Vokabeln wie »latent« (1953), »Lust« (1955) und »Unlust« (1966) oder »verdrängen« (1966) schimmert einmal am Rande auf, was Hildesheimer erst in der Zukunft vor deutschem Publikum expliziter auszustellen bereit war.

Alle diese Qualifikationen, die den Grund legten für die Unverwechselbarkeit von Hildesheimers künstlerischem Werk, mochten dem zeitgenössischen Leser im Kontext der Kurzviten als kaum mehr erscheinen denn als Kollateraleffekte eines ungeordneten Lebenslaufs, als tendenziell fragwürdige Unentschiedenheit des Künstlers zwischen den Künsten Malen und Schreiben, als kaum weniger verdächtige Anlage, sich und sein Leben willig »Lust«- und »Unlust«-Gefühlen zu überantworten. Tatsächlich jedoch repräsentierten ebendiese Facetten Aspekte eines Jude-Seins, das die Zuschreibungen, die dem deutschen Publikum dieser Jahre vertraut waren, weit hinter sich ließ. In Hildesheimers Kurzviten der 50er und 60er Jahre zeichnet sich bereits eine Auffassung über den Zusammenhang zwischen der Kontingenz seines Lebens, ihrer künstlerischen Produktivität und seinem Jude-Sein ab, den er Jahrzehnte später am markantesten Ausweis dieser Kontingenz: seiner Heimatlosigkeit, verdeutlichte. 1978 definierte er als ein »von außen« an die Juden herangetragenes Merkmal die Heimatlosigkeit, die für ihn – »also von innen betrachtet« – »jene Heimatlosigkeit symbolisiert, in der wir – Jude oder nicht – alle heimisch sind. Sie ist die Quelle all meiner kreativen Aktivität.« [43] In dieser Perspektivik gerät all das, was dem deutschen Publikum in Hildesheimers Kurzautobiographien eher als disparat und regellos erscheint, zum Ausdruck einer von ihm selbst durchaus als jüdisch verstandenen Kondition, die die Bedingung seiner künstlerischen Produktivität bildete. Die häufigen Ortswechsel, die vielen Länder, in denen er lebte: Sie wurden von ihm – eingedenk der dort gemachten Erfahrungen – als bereichernd wahrgenommen. Die Heimatlosigkeit in nur einer der Künste, seine alternierende Praxis im Malen und Schreiben, die Anziehung durch die Musik: Er hielt an ihnen fest und arbeitete fortlaufend an ihren Verknüpfungen. Und noch das psychoanalytische Interesse, in den Viten nur codiert eingespielt, mochte für Hildesheimer eine signifikante Äußerungsform dieser Heimatlosigkeit gewesen sein, stellte sie doch für ihn das vielleicht wichtigste Epistem zur Verfügung, diese Heimatlosigkeit zu verstehen.

Hildesheimers Formel von 1978 legt zugleich offen, wie gerade die vermeintlich partikuläre – da ja ›jüdische‹ – Erfahrung tatsächlich erst eine universalistische Perspektive zu öffnen vermag, in der es um »[uns] alle« geht – »Jude oder nicht«. Zwar eignete sich Hildesheimer erst im Laufe seiner schriftstellerischen Arbeit eine vollständige, bewusste Einsicht in den Zusammenhang zwischen dieser besonderen Heimatlosigkeit und ihrer künstlerischen Produktivkraft an. Doch selbst nur die Ahnung von dieser Bedeutung seiner Heimatlosigkeit musste ihn davor zurückschrecken lassen, über sie vor einem breiten, zumal anonymen, einseitig adressierten Publikum zu sprechen, wie es in den veröffentlichten Kurzviten nur hatte erreicht werden können. Zu verwechselbar war solch ein Begriff mit dem antisemitischen Stereotyp der NS-Zeit, zu groß das Risiko, nur wenige Jahre nach der Öffnung der Lager nicht auf jene Differenzierungsbereitschaft treffen zu können, die hier erfordert war.

In seinen Kurzautobiographien der 50er und 60er Jahre wählte Hildesheimer einen anderen Weg. Ihr zentrales, zugleich unübersehbares Gestaltungsmerkmal ist die kontinuierliche Zersetzung des (künstler-)biographischen Narrativs. Durch wenig scheint das in ihnen vorgestellte Leben zusammengehalten; die plakativ ausgestellte Vorherrschaft des Zufalls torpediert systematisch jede Hoffnung auf das Vermögen des Menschen, seinem Leben die von ihm beabsichtigte, seinen Sinn konstituierende Richtung oder gar Rundung verschaffen zu können. Diese – oft geradezu provozierend heiter vorgetragene – Auffassung transportiert weit mehr als den Spott über eine Textsorte. Sie deutet auch auf jene fundamentale Geschichtsskepsis, die schon Hildesheimers früheste Texte prägen. Doch die Destruktion des biographischen Narrativs erfüllt in diesen Kurzviten vor allem eine andere, eine strategische Funktion. Sie zog die radikale Konsequenz aus der Einsicht, dass die deutsche Tradition in der Mitte des 20. Jahrhunderts in Hinblick auf den interkulturell geschulten, mehrsprachig und sowohl in Literatur wie Malerei aktiven Künstler schlechterdings kein Narrativ besaß, das irgend ›Kohärenz‹ zu stiften, d. h.: diesen Künstler in einen genetischen Zusammenhang zur europäischen Geschichte der Künste einzurücken in der Lage war. Wie der deutsche Literaturbetrieb – in dem Hildesheimer seine Kurzviten zu platzieren hatte – mit der bei weitem größten Gruppe von Schriftstellern, die eminente interkulturelle Erfahrungen aufzuweisen hatten: den Exil-Autoren, umgegangen war, hatte ihm schwerlich entgehen können. Die Fixierung der Gruppe 47 auf das (deutsche) »Erlebnis« des Krieges, aber auch die damals geläufigen Zuschreibungen an die Exilautoren, von denen etwa Anderschs Programmtext von 1947 ein repräsentatives Zeugnis ablegt, [44] hatten Hildesheimer keinen Zweifel daran lassen können, dass ein Künstler wie er eine Künstlerbiographie nach dem in Westdeutschland vorwaltenden Verständnis schlechterdings nicht hatte, dass sich sein Leben nach den an diesem Ort für dieses Genre gültigen Maßstäben nicht hinreichend ordnen ließ.

Die subversive Radikalität Hildesheimers erwies sich darin, dass er sich nicht auf eine selbstbewusste, ironische Absage an das biographische Narrativ, eine einsinnig negative Geste, beschränkte. Im Gegenteil: Er denunzierte das biographische Genre als eine Mater, die Kohärenz (und durch sie Sinnhaftigkeit) aufzwingen will dort, wo Erfahrungen – widersprüchliche, chaotisch vielfältige – den Quellpunkt künstlerischer Produktivität bilden. Das biographische Genre wirft der Kontingenz eines menschlichen Lebens, der Unordnung der in seinem Verlauf gemachten Erfahrungen, der Widersprüchlichkeit getroffener Entscheidungen, dem Regime des Zufalls und der ihm geschuldeten Abbrüche, Neuanfänge oder Stillstände, den Konsequenzen schwerlich begründbarer »Lust«- und »Unlust«-Anwandlungen ein Netz vermeintlicher Beziehungen über, es konstruiert Zusammenhänge und produziert erst einen ›Plan‹ dieses Lebens. Dadurch droht es jedoch, die Bedeutung der konkreten subjektgeschichtlichen Erfahrungen, gemacht an einem Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu überschreiben, unkenntlich zu machen. Die entschiedene Bereitschaft, sich der Vielfalt der Erfahrungen des bestimmten Lebens – es ist das eigene – zu überlassen, in einem geradezu aufreizend gleichmütigen Vertrauen in ihre Produktivität, und vor allem ungeachtet dessen, ob und in welchem Maß diese Erfahrungen einer gesellschaftlich definierten ›Ordnung‹ des Lebens folgen, bildet das zentrale Demonstrandum von Hildesheimers Kurzviten. In ihm gründet ihre spezifische, bei aller Leichtigkeit des Tons subtile Ausstrahlung: als Selbstaussagen eines Künstlers, der sich der Bedeutung seiner Erfahrungen – ungeachtet ihrer offenkundigen Kontingenz – für seine Arbeit bewusst war.

Von diesen beiden zentralen Aspekten in Hildesheimers autobiographischen Kurz-Viten hat das vorliegende Buch seinen Ausgang genommen: von der Reserve gegenüber der Kohärenz stiftenden Dynamik des Genres – und von der Einsicht in die Bedeutung konkreter subjektgeschichtlicher Erfahrungen, gewonnen an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten, für die Entstehung von Wolfgang Hildesheimers künstlerischem Werk.

Es sind diese Erfahrungen, die seine singuläre Unverwechselbarkeit begründen.

In den humanen Fächern begabt

Hamburg, Nijmegen, Mannheim,Ober-Hambach 1916 – 1933

Wilhelmsburg 1916: Die Eltern

Wolfgang Hildesheimer wurde am 9. Dezember 1916 in Hamburg geboren. Seine Eltern waren Arnold Hildesheimer und Hanna Hildesheimer, geborene Goldschmidt; er hatte eine zwei Jahre ältere Schwester, Eva. Die Familie wohnte im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, in der Rotenhäuser Straße 15. [1] Der Vater arbeitete als Betriebschemiker in der unmittelbar benachbarten Margarinefabrik Schlinck.

Arnold Hildesheimer war der Enkel eines der namhaftesten Rabbiner Mitteleuropas in der Neuzeit. Esriel Hildesheimer, geboren 1820 in Halberstadt, hatte nach talmudischen Studien bei Jacob Ettlinger in Altona und Isaac Bernays in Hamburg an der Berliner Universität Philosophie, Geschichte und semitische Sprachen belegt, bevor er in Halle mit der in deutscher Sprache verfassten Schrift »Über die rechte Art der Bibelinterpretation« promovierte. 1851 als Rabbiner ins österreichische Eisenstadt berufen, legte er durch die systematische Integration säkularer Lehrstoffe in die traditionelle geistliche Ausbildung bei gleichzeitiger entschiedener Distanz zum Reformjudentum den Grund für die jüdische Orthodoxie im deutschsprachigen Raum. Nachdem er 1869 das Rabbinerseminar der Berliner orthodoxen Vereinigung Adass Jissroel übernommen hatte, dessen Absolventen fortan die Vereinbarkeit von Orthodoxie und wissenschaftlichem Studium jüdischer Quellen zu popularisieren halfen, galt er neben Samson Raphael Hirsch als der unbestrittene geistliche Führer der deutschen Orthodoxie. Im Kampf gegen den seit den 1870er Jahren zunehmenden Antisemitismus suchte er den Schulterschluss auch mit den Kollegen des Reformjudentums. Als Mitglied des Hilfsvereins der deutschen Juden organisierte er Unterstützung für die Flüchtlinge vor den großen russischen Pogromen von 1882; anders jedoch als die meisten seiner Kollegen plädierte er für Palästina als Asylland, nicht für die Neue Welt. Durch zahlreiche Aktivitäten, vor allem durch Einwerbung finanzieller Mittel sowie Öffentlichkeitsarbeit in jüdischen Periodika, unterstützte er die in Palästina lebende jüdische Gemeinschaft und propagierte eine fortgesetzte jüdische Kolonisation. [2]

Als ein jüdischer Geistlicher, »der sowohl eine Jeschiwa-Erziehung als auch einen deutschen Doktortitel besaß«, [3] verkörperte Esriel Hildesheimer eine jüdische Verbindung zwischen Tradition und Moderne, die er auch an seine zehn Kinder weitergab, darunter seinen 1855 geborenen Sohn Hirsch, Arnolds Vater. Hirsch Hildesheimer erhielt privaten Unterricht im Talmud und studierte Geschichte, klassische Philologie und Geographie an den Universitäten in Berlin und Leipzig. Nach einer Dissertation über den römischen Historiographen Sextus Aurelius Victor lehnte er die Aufforderung Theodor Mommsens, eine akademische Laufbahn einzuschlagen, ab und wurde Dozent am Berliner Rabbinerseminar von Adass Jissroel. Der Versuch Theodor Herzls, Hirsch Hildesheimer für das politische Projekt eines jüdischen Staates zu gewinnen, scheiterte. So ungebrochen Hirsch Hildesheimer das Engagement seines Vaters für eine jüdische Kolonisation Palästinas fortsetzte, so erkennbar blieb der Vorbehalt des orthodoxen Geistlichen gegenüber einer regelrechten Staatsgründung im Heiligen Land. [4] Diese Differenz zwischen jüdischer Heimstätte einerseits, jüdischer Staatlichkeit andererseits behielt auch für Wolfgang Hildesheimer Bedeutung.

Arnold Hildesheimer, geboren am 3. November 1885 in Berlin, war das vierte von sechs Kindern. [5] Seine schulische Ausbildung am traditionsreichen Gymnasium zum Grauen Kloster wurde flankiert von einer sorgfältigen kulturellen Erziehung in Musik und Literatur. [6] Sein Verhältnis zum Vater scheint sehr schlecht gewesen zu sein. [7] Zwar hatte Hirsch Hildesheimer – im Gegensatz zu Esriel Hildesheimer – seine Kinder nicht mehr auf die Treue zur Orthodoxie verpflichtet. [8] Doch Arnold wandte sich vollständig von den religiösen Traditionen seines Elternhauses ab: Gegen den Willen seines Vaters studierte er Chemie, [9] aus dem orthodoxen jüdischen Studentenverein trat er aus. [10] Parallel zu seinem Studium an der Universität Berlin engagierte er sich in der zionistischen Bewegung und lernte dabei u. a. Martin und Felix Rosenblüth kennen, [11] die später führende Funktionen in zionistischen Organisationen einnehmen sollten. Zusammen mit seinen Geschwistern besuchte Arnold Hildesheimer ausgiebig Konzerte und Theater in Berlin – die Familie Hildesheimer sei »als Publikum schlechthin unentbehrlich« gewesen, soll ein Verwandter geurteilt haben [12] –, und zusätzlich zu seinen Lehrveranstaltungen in Chemie belegte er Vorlesungen in Philosophie, Germanistik und Klassischer Philologie, u. a. bei Erich Schmidt und Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf. [13]

In ihren zwischen 1955 und 1962 verfassten Aufzeichnungen über die Familie Hildesheimer charakterisiert Hanna Hildesheimer diese Berliner Jugend- und Studienjahre ihres Ehemannes mit den Worten: »Es war ein bewegter Hintergrund, auf dem sich Arnolds Entwicklungsjahre abspielten: das Berlin anfangs des 19. [recte: 20.] Jahrhunderts, das offene orthodoxe Elternhaus, das einen Wall bildete gegen die Assimilation, das Wirkungsfeld des V. I. St. [= Verband der jüdischen Studenten, SB] mit seinem Zionismus.« [14] Das rege Interesse an den verschiedensten kulturellen und wissenschaftlichen Gegenständen und die Abwendung von einer persönlich gelebten Observanz bereiteten im Fall von Arnold Hildesheimer keineswegs der Assimilation – im Sinne einer schleichenden Preisgabe des Jüdisch-Seins – den Boden. Im Gegenteil: Gerade indem das vom Großvater und vom Vater praktizierte orthodoxe Judentum die emphatische, leidenschaftliche Zuwendung zu – auch zeitgenössischer – Kunst und Kultur der nichtjüdischen Umgebungsgesellschaften stets mit eingeschlossen hatte, war der Zugang zu dieser Kultur in der Wahrnehmung Arnold Hildesheimers nie an die Preisgabe oder auch nur an die Reduzierung jüdischer Identität geknüpft gewesen. Als elementare Erfahrung seiner soziokulturellen Sozialisation wirkte diese Überzeugung auch dann noch fort, als er die religiösen Anschauungen seiner Vorfahren abgelegt hatte. Hinzu kam das Engagement in der zionistischen Bewegung, das programmatisch die Assimilation als vergeblichen Versuch von Juden, in den Mehrheitsgesellschaften ein Leben mit Würde führen zu können, ablehnte. Wenn Wolfgang Hildesheimer noch viele Jahrzehnte später betonte, dass sein Vater »nicht assimiliert« gewesen sei und seine Familie »nicht zum allgemeinen deutschen jüdischen Bildungsbürgertum« [15] gehört habe, wird deutlich, welches Gewicht er dieser Differenz beimaß – eine Differenz, die auch seine Mutter in ihren Ausführungen über die Familie klar zu markieren wünschte.

1909 schloss Arnold Hildesheimer sein Chemie-Studium mit der Promotion ab und übernahm eine Stellung als Assistent am Tierphysiologischen Institut der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin. Wenig später wurde er leitender Angestellter in der Margarinefabrik Schlinck in Hamburg.

Abb. 1 Arnold Hildesheimer 1950

Hanna Goldschmidt wurde am 24. Oktober 1888 in Hamburg geboren. [16] Bereits ihr Großvater war Buchhändler gewesen, [17] ein Beruf, den er an Hannas Vater Salomon und dessen Bruder Leon weitergegeben hatte. Salomon Goldschmidt zählte zu den Gründern der jüdischen Henry-Jones-Loge in Hamburg, die karitative Zwecke verfolgte. [18] Sein Geschäft in der Grindelallee lag mitten in einem innenstadtnahen Viertel, das traditionell von Juden bewohnt wurde. Ausgewiesen als »deutsche und hebräische Buchhandlung«, [19] bediente es programmatisch sowohl stärker auf die säkulare deutschsprachige Gegenwartskultur als auch auf die Tradition ausgerichtete kulturelle Interessen. [20] Wolfgang Hildesheimer erinnerte ihn als »ein[en] Stoiker«, der gut zeichnete, Violine spielte, »sein Leben lang niemals beim Zahnarzt« gewesen sei und »seine Pfeife brennend in die Tasche« [21] gesteckt habe. Hannas Onkel Leon Goldschmidt, der in ihrem Elternhaus wohnte, war Inhaber der traditionsreichen Buchhandlung M. Glogau und eine prominente Figur im kulturellen Leben Hamburgs. Zusammen mit dem Schriftsteller Jakob Loewenberg [22] hatte Leon Goldschmidt 1891 die »Litterarische Gesellschaft« gegründet, die sich »vor allem die volkspädagogisch motivierte Ausrichtung von Lesungen, Rezitations- und Vortragsabenden zwecks ›Besserung der traurigen Interesselosigkeit‹ an literarischen Dingen in der Hamburger Gesellschaft« [23] zur Aufgabe gesetzt hatte. Leon Goldschmidt war Wolfgang Hildesheimers Erinnerung nach u. a. mit Richard Dehmel und Detlev von Liliencron befreundet; [24] auch ein undatiertes Telegramm Hermann Sudermanns an Leon Goldschmidt hat sich erhalten mit dem Wortlaut: »den mitkaempfern fuer die freiheit der deutschen kunst sendet in treuer waffenbruederschaft herzliche gruesse hermann sudermann«. [25] Eine Schwester Hanna Goldschmidts pflegte Beziehungen zum Stefan-George-Kreis. Wolfgang Hildesheimer schrieb später: »Die Familie meiner Mutter […] fühlte sich zwar vage jüdisch, ging aber niemals zum Gottesdienst, das tradierte Kulturgut war deutsch, war Literatur, vor allem Schiller.« [26]

Wenn Hanna Hildesheimer über den Großvater ihres Ehemannes, Esriel Hildesheimer, geschrieben hatte, er habe »das juedische Wissen mit der europaeischen Kultur vereinen« wollen, »wie es die damalige Aufklaerungsperiode anstrebte«, [27] so repräsentierten sie und Arnold Hildesheimer gleichsam den zeitgemäßen Ausdruck dieses Strebens. Er barg allerdings eine doppelte Problematik. Zum einen deutet die Charakterisierung der Goldschmidts als »vage jüdisch« auf jenen Schwundprozess, dem ein irgend bewussteres Jüdisch-Sein bei vielen Juden nicht nur in Mitteleuropa im Verlauf des Emanzipationsprozesses ausgesetzt gewesen war. Zum anderen musste die zionistische Orientierung, die vor allem für Arnold Hildesheimer von früh an verbindlich war, mit ihrer radikalen Kritik der europäischen Gesellschaften den Charakter auch der »europäischen Kultur« grundsätzlich in Frage stellen. Auch die Rolle der europäischen Kultur in einer jüdischen Heimstätte, die nicht mehr in Europa wäre, musste Fragen aufwerfen. In diesem Sinn standen Arnold und Hanna Hildesheimer für durchaus typische Ausprägungen mitteleuropäischen Jüdisch-Seins, die zwar historisch einen gemeinsamen Ausgangspunkt hatten – das Projekt einer Verbindung zwischen jüdischem Wissen und europäischer Kultur im Zeichen der Aufklärung –, die aber unterschiedliche, ja, partiell entgegengesetzte Richtungen der Entwicklung genommen hatten. War in der Familie Hanna Goldschmidts im Zuge der Identifikation mit europäischer Kultur ›das Jüdische‹ allmählich blasser geworden, hatte Arnold Hildesheimer sich seinerseits zwar ebenfalls von der religiösen Überlieferung abgewendet, aber im Zionismus den politischen Ausdruck eines hochgradig bewussten, zeitgemäßen Jüdisch-Seins gefunden.

Nach Auffassung Jona Rosenfelds, eines langjährigen Freundes von Wolfgang Hildesheimer, kam der hier angelegte ideologische Widerstreit in der Namensgebung für die Kinder zum Ausdruck. Rosenfeld deutete den Verzicht der Eltern auf unzweideutig jüdische Vornamen – nach »Eva« nun, 1916, »Wolfgang« – als Kompromissbildung zwischen zwei widerstreitenden Auffassungen. [28] Zwar bleibt dies Spekulation. An der Virulenz des Konfliktfeldes zwischen europäischer Kultur, Jüdisch-Sein und Zionismus für Wolfgang Hildesheimers Werdegang – wie mehr oder weniger ›aufgepflügt‹ auch immer es in seinem Elternhaus gewesen sein mag – kann jedoch kein Zweifel bestehen.

1916 bewohnte die Familie in Hamburg-Wilhelmsburg eines der sogenannten Direktorenhäuser, die – unmittelbar vor dem großen Fabrikgelände gelegen – die Eigentümer der Firma Schlinck ihren leitenden Angestellten zur Miete überlassen hatten. Die vergleichsweise modernen Villen waren 1904 errichtet worden. [29] Zum Firmengelände waren es wenige Schritte, zum Zentrum Wilhelmsburgs rund ein Kilometer. Auf einer Elbinsel gelegen, war Wilhelmsburg erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Industriegelände erschlossen worden. Durch einen Kanal mit dem Hafen und durch eine Gleisanlage mit dem Hamburger Hauptbahnhof verbunden, bildete das Terrain optimale Bedingungen für die Errichtung der Margarinefabrik. Obwohl die Luftlinie zum Zentrum der Stadt, zu Rathaus, Börse und Jungfernstieg, nur wenige Kilometer zählt, war Wilhelmsburg von der Stadtmitte durch die Elbe, die nur über die Elbbrücken oder den Elbtunnel über- bzw. unterquert werden konnte, relativ abgeschnitten.

Wenn Hanna Hildesheimer in ihren Familienerinnerungen vermerkt, dass die leitenden Angestellten in ihren Villen »reichlich nahe beinander leben«, [30] so mag sich das daher nicht nur auf die geringe Entfernung der Häuser zueinander beziehen, sondern auch auf die vergleichsweise Abgeschiedenheit von einer innenstädtischen Urbanität, wie sie sie aus dem Grindelviertel gewöhnt gewesen war. Hinzu kam, dass ihren Angaben nach bis auf Arnold Hildesheimer »alles [sic] Reserveoffiziere und nationaldeutsch« [31] waren. Hier, in Wilhelmsburg, war es auch, dass ihm »der Direktor […] eines Tages sagt, im Rathaus habe sich ein akademischer Stammtisch gebildet, zu dem er Hildesheimer nicht aufgefordert habe, weil dort ein solch rueder antisemitischer Ton herrsche«. [32] Hanna Hildesheimer zufolge hatte ihr Mann daraufhin ernsthaft erwogen, die Hamburger Stellung aufzugeben und nach Palästina zu gehen; dies wurde durch den Ausbruch des Weltkriegs im August 1914 verhindert. [33]

Wolfgangs Geburt war ein Ereignis unmittelbar vorausgegangen, das die Überlegungen seines Vaters zur Auswanderung weiter hatte festigen müssen. Im Oktober 1916 hatte der Kriegsminister Wild von Hohenborn die Anfertigung einer Statistik über die Zahl der jüdischen Kriegsteilnehmer bei Feld- und Besatzungsheer veranlasst. Diese sogenannte »Judenzählung«, die Tatsache, dass ihre Ergebnisse während des Krieges nicht veröffentlicht wurden, sowie das als demonstrativ wahrgenommene Schweigen des Kaisers zum Sachverhalt verschaffte dem antisemitisch motivierten und von einschlägigen Parteigängern angefeuerten Vorwurf der Drückebergerei Auftrieb und trug zur Verbitterung vieler jener zahlreichen Juden im Deutschen Reich bei, die gehofft hatten, durch ihren Kriegsdienst nach der rechtlichen nun auch die soziale und gesellschaftliche Gleichstellung zu erreichen. Entgegen den diffamierenden Unterstellungen galt für Hamburg dasselbe wie für das übrige Reich: Der Anteil der jüdischen Kriegsteilnehmer entsprach ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung. [34] Auch Arnold Hildesheimer war eingezogen worden. Als Militärchemiker war er mit der Aufgabe befasst worden, einen Ersatz für Rizinusöl zu schaffen, »das zur luftdichten Lackierung von Gasmasken nicht mehr zu haben war. Es gelang ihm, durch Synthese einen solchen geschmeidigen Lack herzustellen, der luftdicht war, und seine Arbeit wurde patentiert. Sie gehoerte dem Reich, das sie ihm im Jahre nach dem Krieg sehr billig zum Kauf anbot. Die I. G. Farbenindustrie kaufte ihm das Patent ab.« [35]

Ein Jahr vor Ende des Krieges, im November 1917, hatte die Weltöffentlichkeit eine Nachricht erreicht, die ebenfalls, wenn auch in anderer Weise als die Judenzählung von 1916, enorme Auswirkungen auf das Leben der Familie in Hamburg-Wilhelmsburg haben sollte. Nachdem britische Truppen Beer Sheva im Süden der zum Osmanischen Reich gehörigen Provinz Palästina eingenommen hatten, teilte der britische Außenminister Arthur James Balfour Lord Rothschild als Repräsentanten der britischen Zionisten mit, dass die britische Regierung »mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina« betrachte und »ihr Bestes tun« werde, um »die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohlverstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nicht-jüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte.« [36] Nie zuvor schien eine jüdische Heimstätte in greifbarere Nähe gerückt.

Nijmegen und Mannheim: Bürgertum und Zionismus

Unter dem Eindruck der unsicheren politischen und ökonomischen Verhältnisse in Deutschland nach Kriegsende [37] nahm Arnold Hildesheimer eine Position in den Margarinewerken Van den Bergh an. Der im niederländischen Oss angesiedelte Betrieb führte die Familie zunächst für kurze Zeit in das nahe gelegene Kleve am Niederrhein, [38] sodann in das niederländische Nijmegen, wo sie vom Januar 1921 bis zum Mai 1923 mit Wohnung in der Coehoornstraat 93 gemeldet war. [39] Arnold Hildesheimer setzte seine regen zionistischen Aktivitäten fort und gehörte der niederländischen Delegation beim Zionistenkongress im September 1921 in Karlsbad an. [40] 1986 äußerte Wolfgang Hildesheimer, dass seine »bewußte Kindheit […] erst in Mannheim […], wahrscheinlich mit der Schule« eingesetzt habe, an Nijmegen habe er lediglich »vage Erinnerungen«. [41] Vielleicht rührt das folgende »Requisit der Kindheit«, das er in dem 1965 verfassten Text »Die Margarinefabrik« aufruft, aus dieser der »bewußten Kindheit« vorgelagerten Periode in Nijmegen: »ich stehe in einem getäfelten Raum, die Sonne schiebt durch Rippenfenster ein Muster von dunkelweiß und hellweiß auf lackierte Möbel, ich gehe zu Bett und sehe den klaren Mond nah und fern und ein Widerspiel beleuchteter Wellen an den nächtlichen Wänden, ich höre im Garten einen Ruf, der sich entfernt oder das Fallen einer reifen Birne auf den Rasen, ich bin wunschlos und ohne Sehnsucht.« [42] In Nijmegen besuchte Wolfgang Hildesheimer den Kindergarten, »damals sprach ich Holländisch.« [43]

1923 ergab sich für Arnold Hildesheimer die Möglichkeit, die Position des technischen Direktors in der Mannheimer Fabrik der Estol-Aktiengesellschaft zu übernehmen; diese Firma war bereits 1920 von den Margarinewerken Van den Bergh aufgekauft worden. Die Familie übersiedelte im Frühjahr 1923 nach Mannheim und bezog dort eine Wohnung in der Kantstraße 7, in der Oststadt gelegen, unweit der historischen Altstadt und nur wenige Schritte von einer großen Parkanlage, dem Luisenpark, entfernt. Im Mannheimer Haus der Hildesheimers gab sich die zionistische Prominenz die Klinke in die Hand. Für Chaim Weizmann, der u. a. die Balfour-Erklärung eingefädelt hatte, wurde »ein erfolgreiches grosses Bankett veranstaltet, auf dem Buber eine unvergesslich schoene poetische Rede hielt«; [44] Leo Motzkin, der sich seit Kriegsende auf diplomatischem Parkett, meist in Paris, sowohl für Bürgerrechte in der jüdischen Diaspora als auch für zionistische Interessen einsetzte, kam zu Besuch; der Arzt und Heilpädagoge Julius Moses, Hausarzt der Familie, [45] der Nationalökonom Samuel Paul Altmann, die Frauenrechtlerin Elisabeth Altmann Gottheiner, die Politikerin Marie Bernays und der Soziologe Paul Eppstein zählten zum Mannheimer Freundeskreis. Es waren diese und auch die zuvor schon in Berlin geknüpften Freundschaften, die entscheidend dazu beitrugen, dass die Familie Hildesheimer nach ihrer Übersiedlung nach Jerusalem 1933 sehr rasch nicht nur von neuen, sondern auch von alten Freunden [46] umgeben war.

Etwa in diese Zeit fielen Wolfgang Hildesheimers erste Leseerfahrungen: »I was six […], and I could only just read. The first books I embarked upon were Richard Wagner’s librettos. Most appealing to me was the tragic love-story of ›Tristan and Isolde‹, the action of which takes place in a northern country called Cornwall, strange and remote. (Then I pronounced it Kurrnvull and I am sure Wagner must have done the same.)« [47] Der Fund des Jungen im Bücherschrank der Eltern verweist einmal mehr auf deren weitgefächerte, auch ausgeprägt musikalische Interessen. Doch solche Zuwendung zu Kunst und Kultur hielt Wolfgangs Vater keineswegs davon ab, seinem Sohn auch Einblick in seine vergleichsweise nüchterne Erwerbstätigkeit zu geben, etwa durch eine Besichtigung der Margarinefabrik. »[W]enn das Produkt, obschon nachdrücklich gelobt, bei uns auch nicht auf den Tisch kam«, formulierte Wolfgang Hildesheimer 1965, »so stellte es doch einen gewissen prosaisch sicheren Hintergrund dar, vor dem der Vordergrund einer beweglichen Geistigkeit einigermaßen leichtes Spiel hatte. Oft habe ich der Herstellung zugesehen, einem ganz und gar unromantischen aber appetitlichen und makellos hygienischen Ablauf (›untouched by human hands‹), einem faszinierenden Ineinandergreifen mechanischer Arme und Finger, das sich schließlich in einem Fließbandstrom auflöst, alles zwischen weißgekachelten Wänden, die dauernd gescheuert wurden«. [48]

Abb. 2 Wolfgang Hildesheimer, ca. 11. Jahre

Das Verhältnis zwischen Wolfgang und seinen Eltern scheint sehr gut gewesen zu sein. »Wolf sagte immer:«, erinnerte sich seine Schwester, »›Wir sind eigentlich die einzigen, die nichts gegen ihre Eltern einwenden können.‹« [49] Und auch Wolfgang bemerkte noch im Alter: »ich fühlte mich zu meinem Vater sehr hingezogen, zu beiden Eltern. Wir hatten ein glückliches Familienleben.« [50]

Dies schloss »Musikunterricht bei den besten Lehrern der Stadt« ein, Wolfgang erhielt in Mannheim Klavierunterricht. [51] Etwa 1926 erlebte Schwester Eva als erste Oper »Die Zauberflöte«, deren Handlung sie zuhause mit Wolfgang unter Zuhilfenahme ausgeschnittener Figuren ausgiebig nachspielte; dessen erste Opernaufführung war »Zar und Zimmermann«. [52] Auch die gemeinsamen Ferienreisen mit den Eltern mochten zum guten Verhältnis zwischen Eltern und Kindern beigetragen haben. Wiederholt reiste die Familie nach Tirol – etwa nach Steinach oder Gries [53] –, und auch das Graubündner Bergdorf Poschiavo, das Wolfgang Hildesheimer später zum Wohnsitz wählte, war Station eines gemeinsamen Urlaubs mit der Familie. [54]

Abb. 3 Wolfgang, Eva und Hanna Hildesheimer auf der Piazza in Poschiavo, 1927

Die Schule schien Wolfgang Hildesheimer dagegen weniger zu begeistern. Dass er später nicht mehr zu wissen vorgab, ob die von ihm in Mannheim besuchte traditionsreiche Lehranstalt tatsächlich Karl-Friedrich-Gymnasium hieß »oder ob alle Gymasia so heißen«, [55] deutet eher auf – zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Reminiszenz immerhin unvergessene – Probleme des Heranwachsenden mit seiner Schule. Das im wilhelminischen Imponierstil errichtete Gebäude, fußläufig erreichbar von der Kantstraße 7, mochte auch hinsichtlich seines Lehrpersonals und dessen Unterrichtsstils durchaus an untergegangene Zeiten gemahnt haben.

In diesen Mannheimer Jahren wird er auch die zahlreichen Anekdoten über seinen Urgroßvater Esriel im Familienkreis zu Gehör bekommen haben, die seine Mutter noch Jahrzehnte später mit erstaunlicher Genauigkeit zu Papier brachte. Dass Heinrich Heines »Die zwei Grenadiere« dessen Lieblingslied gewesen war; dass die Streitgespräche mit seinen Schülern in seiner Eisenstädter Yeshiwa so leidenschaftlich ausgetragen worden sein sollen, »dass Leute auf der Strasse stehen blieben und meinten, es faende drinnen eine Schlaegerei statt«; oder dass er in seiner Berliner Zeit »mit seinen Bachurim ins Opernhaus zu einer Mozart Oper gegangen sein und auf dem ›Olymp‹ in der grossen Pause mit ihnen das Abendgebet verrichtet haben« [56] soll – in diesen Episoden wurde, ungeachtet ihres Wahrheitsgehalts im Detail, Wolfgang Hildesheimer eine jüdische Existenzform vor Augen gestellt, die einen engen, ja leidenschaftlichen Bezug zur religiösen Tradition mit einem nicht weniger leidenschaftlichen Verhältnis zu säkularer, auch nichtjüdischer Kultur problemlos zu verbinden verstand. Dass Arnold und Hanna Hildesheimer ihren Kindern gegenüber das Lebensbild ihrer observanten Vorväter – neben Esriel vor allem auch das von Hirsch – lebendig hielten, stand durchaus nicht in Widerspruch zu ihrer eigenen persönlichen Distanz zur religiösen Überlieferung. Im Gegenteil: Wenn Hanna Hildesheimer in ihren Aufzeichnungen festhielt, dass sowohl Esriel als auch Hirsch Hildesheimer »stolz darauf« gewesen seien, »Juden zu sein und trotz aller Anfeindungen davon ueberzeugt, dass ihre Rasse ebenso alt wie edel war«, [57] dann war darin – im Duktus ihrer Zeit – eine Auffassung dokumentiert, die als Erziehungsziel auch für säkulare Zionisten der 1920er Jahre Geltung besaß. Der Missachtung und Diskriminierung, die dem jüdischen Kind durch die Umgebungsgesellschaft in den verschiedensten Formen begegnete, sollte ein im Elternhaus gebildetes Selbstbewusstsein entgegengesetzt werden, das sich auf Haltung und Verdienste der eigenen Vorfahren berufen konnte.

Abb. 4 Die Sexta des Karl-Friedrich-Gymnasiums Mannheim 1927. Erste Reihe zweiter Schüler von rechts: Wolfgang Hildesheimer

Rund ein halbes Jahrhundert später, 1978, gab Wolfgang Hildesheimer – im Kontext seiner Ausführungen unter dem Titel »Mein Judentum« – an, er habe sich in seiner Kindheit und Jugend nicht »als Jude gefühlt«; [58] bei anderer, noch späterer Gelegenheit vermerkte er, dass das Wort »Jude« »bei uns selten« [59]