1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Krimi

- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition

- Sprache: Deutsch

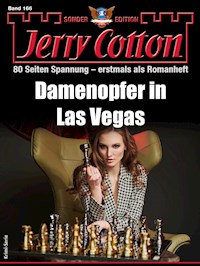

Las Vegas hatte seine große Sensation. Abend für Abend kämpften die beiden besten Schachspieler der USA gegeneinander. Brian McGavin, der Millionärssohn aus Texas, Frauenheld, Publikumsliebling und Schlitzohr. Rocky Scolaro, der Emporkömmling aus Chicago. Auf seiner Seite spielte die Mafia mit. Wir vom FBI wussten, dass sie privat unversöhnliche Feinde waren. So kam es zu einer blutigen Entscheidung - beim Damenopfer in Las Vegas ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 178

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

Damenopfer in Las Vegas

Vorschau

Impressum

Damenopfer in Las Vegas

Las Vegas hatte seine große Sensation. Abend für Abend kämpften die beiden besten Schachspieler der USA gegeneinander. Brian McGavin, der Millionärssohn aus Texas, Frauenheld, Publikumsliebling und Schlitzohr. Rocky Scolaro, der Emporkömmling aus Chicago. Auf seiner Seite spielte die Mafia mit. Wir vom FBI wussten, dass sie privat unversöhnliche Feinde waren. So kam es zu einer blutigen Entscheidung – beim Damenopfer in Las Vegas ...

1

»Mit Spannung verfolgten die Zuschauer im Diamond Palace auch gestern den Fortgang des Finalkampfes um die Herausforderung des amtierenden Schachweltmeisters. Mit drei zu zwei Punkten führt nach fünf Partien ...«

Die Stimme des Nachrichtensprechers klang leicht verzerrt und erstarb, als Johnny Farell das Radio abstellte. Den Stand des Schachturniers, seit Tagen Attraktion Nummer eins in Las Vegas, hätte er ohnehin auswendig hersagen können. Seufzend betrachtete Johnny Farell das schmutzige Geschirr, das sich in seiner Junggesellenbude stapelte. Er fischte ein Whiskyglas aus dem Wust und drehte den Wasserhahn auf, um es auszuspülen.

Das Rauschen des laufenden Wassers übertönte die winzigen Geräusche in der Diele.

Johnny Farell wurde erst aufmerksam, als sich die Verbindungstür zu dem großen Wohn-Schlaf-Zimmer öffnete. Ein scharfer Luftzug entstand. Farell wandte sich um – und zuckte wie unter einem Hieb zusammen.

Das Whiskyglas fiel ihm aus der Hand und zerklirrte. Johnny Farell starrte den Mann an, der in der Tür stand. Es war ein großer, knochiger Mann. Sein Gesicht kam Johnny bekannt vor, ohne dass er im Moment gewusst hätte, wo er es unterbringen sollte. Aber das alles zählte nicht angesichts der Pistole mit dem klobigen Schalldämpfer, die der Fremde in der Faust hielt.

Johnny Farell wusste, was die Stunde geschlagen hatte.

Seine Lippen zuckten. »Ihr Schweine!«, flüsterte er. »Ihr verdammten, dreckigen ...«

Der Mörder krümmte den Finger. »Plopp«, machte es. Grell zuckte der Mündungsblitz der Waffe. Die lange, gierige Feuerzunge schien nach dem Opfer zu greifen.

Johnny Farell spürte einen harten Schlag auf der linken Brustseite. Er wollte schreien, wollte sich zur Seite werfen, fliehen, irgendetwas tun.

Aber das unsichtbare Gewicht, das plötzlich auf seine Schultern drückte, machte jeden Laut und jede Bewegung unmöglich.

Langsam brach Johnny Farell in die Knie. Die Welt versank in einem wirren Strudel aus schwarzen Schleiern. Er spürte kaum mehr, wie er zur Seite kippte und hart mit dem Kopf auf den Teppich schlug.

Waren es Sekunden oder Ewigkeiten?

Johnny Farell wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als sich sein Bewusstsein mühsam zurück an die Oberfläche kämpfte. Er fühlte keinen Schmerz. Nur ein dumpfer, lähmender Druck füllte seine Brust aus und hielt ihn mit Bleigewichten am Boden fest.

Johnnys Hand kroch zu seiner Brust. Er fühlte das warme, klebrige Blut, das den Stoff des Sporthemds durchtränkte. Er fühlte auch die harten, verbrannten Ränder des Einschusslochs.

Angst durchflutete seinen Körper. Heiße, zitternde Furcht peitschte ihn hoch und weckte wilden Lebenswillen in ihm. Wie ein Tier kroch er über den Teppich bis zu dem Sideboard, auf dem das Telefon stand. Irgendwie schaffte er es sich aufzusetzen. Er lehnte sich mit dem Rücken an das Möbelstück. Mit zitternden Fingern zerrte er den Apparat zu sich herunter und stellte ihn zwischen seine gespreizten Beine auf den Teppich.

Für einen Moment verschwamm die Umgebung vor seinen Augen.

Er glaubte wieder das Gesicht des Killers zu sehen. Dieses harte, knochige Gesicht. Und die Augen, in denen keine Spur von Gefühl lag. Hass mischte sich in die Furcht. Verzehrender Hass, der zurückschlagen wollte. Johnny Farell wählte nicht den Notruf, sondern kurbelte die Nummer eines alten Freundes herunter.

Bob Lennon war Polizist.

Ein einfacher Verkehrscop. Er würde jedoch schnell schalten. Er würde tun, was getan werden musste.

Der Ruf ging durch. Einmal, zweimal, dreimal. Johnny Farell schwitzte. Dunkle Schleier tanzten vor seinen Augen. Er fühlte die drohende Ohnmacht, die ihn wie ein gieriges Tier umschlich. Sie schien nur darauf zu warten, dass etwas in ihm zerbrach, dass seine Kraft versiegte ...

Am anderen Ende der Leitung wurde abgehoben.

»Hallo?«, meldete sich eine ruhige Stimme.

»Bob!«, flüsterte Johnny Farell.

Sekundenlanges Schweigen.

»Wer spricht?«, fragte der Mann scharf.

»Johnny ... Johnny Farell ... Hör zu, Bob! Du hast doch ... ein Tonband an dein Telefon angeschlossen. Du ...«

»Johnny! Um Himmels willen! Was ist mit dir?«

»Man hat auf mich geschossen ...« Farells Stimme drohte zu versagen. Er atmete flach und vorsichtig und konzentrierte sich mit geschlossenen Augen. »Ruf die Ambulanz! Aber nimm ein anderes Telefon! Das Tonband ... Du musst ... das Tonband einschalten ... Lass die Verbindung bestehen! Ich will ... eine Aussage machen. Verstehst du, Bob? Das Tonband ...«

Mit einem tiefen Atemzug gewann der junge Polizist am anderen Ende der Leitung seine Beherrschung zurück.

»Ist eingeschaltet«, sagte er knapp. »Ich rufe die Ambulanz von der Telefonzelle aus an! In ein paar Minuten bin ich bei dir, Johnny!«

Nur noch ein Summen kam aus dem Hörer.

Johnny Farell konnte hören, wie sich die Spulen des Tonbands drehten. Immer noch lehnte er mit geschlossenen Augen an dem Sideboard. Einen Moment lang überlegte er und sammelte seine Gedanken.

Und dann brauchte er den ganzen Rest seiner Kraft, um langsam und deutlich zu sprechen und klare, verständliche Sätze zu formen.

»Idiot!«, sagte Phil Decker.

Ich beförderte mit dem Zeigefinger meinen weißen, breitkrempigen Südstaatenhut ins Genick. Auf meinem Gesicht begannen Staub und Schweiß allmählich, eine dünne Kruste zu bilden. Die Sonne stand fast im Zenit. Wie ein weißes, gefräßiges Tier hing sie am Himmel und ließ die Wüstenluft kochen.

»Total verrückt«, knurrte ich. Womit ich genauso wenig Phil meinte, wie mich mein Freund und Partner mit dem Idioten gemeint hatte. Wir sprachen von Frederic Luhns. Und Frederic Luhns war ein vermutlich geisteskranker Mörder, den wir über den halben Kontinent gehetzt und schließlich im heißen, lärmenden Las Vegas gestellt hatten.

Ich weiß nicht, welcher Instinkt ihn die Falle wittern ließ.

Als wir ihn verhaften wollten, schnappte er sich den nächstbesten Wagen, der mit laufendem Motor am Straßenrand parkte, und raste davon. Wir verfolgten ihn. Mit einem Jeep, der in dieser verrückten Stadt mitten in der Wüste immer noch das brauchbarste Verkehrsmittel ist. Jetzt standen wir in der heißen, flimmernden Luft und betrachteten die Reifenspur. Sie zweigte von der holprigen Wüstenpiste ab und führte quer über einen kahlen Hang scheinbar ins Nichts.

Frederic Luhns benutzte einen Chevrolet Chevelle Malibu, wie wir wussten. Mit einem solchen Wagen wagt sich in diesem Teil von Nevada kein vernünftiger Mensch auf Nebenstraßen und Wirtschaftswege. Und die Piste zu verlassen und quer durch die Wüste zu fahren – auf eine solche Idee kann nur ein Verrückter kommen.

Oder jemand, dem die Angst im Nacken saß.

Luhns hatte nichts zu verlieren. Er war der Typ, der auch noch um sich schießt, wenn er von einer halben Armee eingekreist ist. Phil seufzte und machte den vergeblichen Versuch, sich Staub und Schweiß mit dem Taschentuch aus dem Gesicht zu wischen.

»In der nächsten Sandwehe bleibt er hängen«, stellte er fest. »Dann wollen wir mal, eh?«

Ich nickte nur.

Wir kletterten wieder in den Jeep. Ich ließ den Motor kommen. Das Geräusch klang eigentümlich dünn in der endlosen Weite. Vorsichtig rollte ich von der schlecht befestigten Piste hinunter und folgte den Reifenspuren des Malibu.

Der Hang stieg bis zu einem scharfen, steinigen Grat an und senkte sich wieder. Eine flache Mulde folgte. Dann kam ein Hügel. Hier machte hartes, verbranntes Gras den Boden halbwegs befahrbar. Unmittelbar dahinter begann die Sandwüste mit ihren tückischen Verwehungen. Als wir die Hügelkuppe erreichten, konnten wir den Malibu sehen.

Am Fuß des nächsten Hangs hing er fest. Er war bis über die Radkappen eingesunken.

Blauer Lack glänzte. Die Chromteile warfen das Sonnenlicht in funkelnden Reflexen zurück. Im Umkreis von einem knappen Yard war der Boden um den Wagen von Fußabdrücken aufgewühlt. Es gab jedoch keine Spur, die von der Stelle wegführte. Also musste Frederic Luhns wohl hinter dem Malibu lauern.

Er besaß immerhin eine Langlauf-Luger und eine Bernadelli. Und er konnte damit umgehen!

Vor allem der Gedanke an die Luger drückte mir aufs Gemüt. Auf größere Entfernung ist diese langläufige Waffe erheblich treffsicherer als ein Smith & Wesson 38 Special. Wir hätten Karabiner gebraucht. Oder weittragende Gewehre mit Zielfernrohr. Über das Funkgerät des Jeep hatten wir unsere Kollegen von Las Vegas alarmiert. Doch der Gedanke, tatenlos abzuwarten, um dann auf einen einzelnen Mann ein umfangreiches Kesseltreiben zu veranstalten, gefiel mir überhaupt nicht.

Wir stiegen aus und zogen vorsichtshalber die Waffen.

»Wollen wir?«, fragte Phil knapp.

Ich nickte. »Du links, ich rechts. Möglichst kein Risiko eingehen, solange er sich nicht verschossen hat.«

Wir trennten uns.

Phil wandte sich nach links. Ich bewegte mich in die entgegengesetzte Richtung. Wenn wir beide einen Bogen schlugen, würden wir dem Burschen von zwei Seiten in den Rücken fallen. Er wusste es. Und er reagierte so, wie ich es erwartet hatte.

Über der Motorhaube des Malibu schimmerte schwarzer Waffenstahl.

Ich warf mich genau in der Sekunde in den Sand, als die Luger aufbrüllte. Frederic Luhns schoss zweimal rasch hintereinander. Die Kugeln lagen gut.

Aber solange ich mit der Nase unten blieb, konnten sie mich nicht erwischen.

In einiger Entfernung peitschte Phils 38er.

Staubfontänen spritzten, als die Kugeln in den Boden schlugen. Phil wusste, dass er auf diese Entfernung nichts treffen konnte. Ihm ging es um den psychologischen Effekt, um das Ablenkungsmanöver.

Ein Schatten bewegte sich.

Der lange Lauf der Luger verschwand. Luhns kroch jetzt vermutlich zum Heck des Malibu, um von dort aus Phil unter Feuer zu nehmen. Ich sprang auf und rannte geduckt weiter. Dabei behielt ich den Wagen im Auge. Mein Freund nahm hinter einer Sandwehe Deckung.

Zwei weitere Schüsse!

In der Luger steckten jetzt noch vier Kugeln, in der Bernadelli sechs. Über Reservemunition verfügte der Mörder nicht. Die war in der Aktentasche geblieben, die er bei seiner überstürzten Flucht einfach fallen gelassen hatte. Ich sah aus den Augenwinkeln, wie Phil den Kopf hob. Luhns feuerte, kaum dass er eine Haarspitze von meinem Freund entdeckte. Noch drei, dachte ich. In derselben Sekunde sprang der Verbrecher hinter dem Wagen hoch wie ein Kastenteufel.

Ich warf mich aus vollem Lauf nach vorn, überschlug mich am Boden und ließ mich ein Stück den Hang hinunterrollen. Luhns setzte die letzten drei Kugeln dorthin, wo er mich eben noch gesehen hatte. Ein wütender Fluch brach über seine Lippen, als die Waffe nur noch ein hohles Klicken hergab. Ich sprang wieder auf, und diesmal feuerte ich zwei Schüsse in die Luft.

Frederic Luhns ging in volle Deckung.

Phil rannte weiter. Ein Staubschleier verhüllte seine Gestalt. Sekundenlang zögerte ich. Dann wechselte ich die Richtung. Phil brauchte nur noch wenige Schritte, um in den Rücken des Mörders zu gelangen. Dort drüben gab es Felsblöcke. Dahinter konnte mein Freund in Deckung gehen. Ich rannte jetzt direkt auf den Wagen zu. Phil würde sofort begreifen, warum ich die Taktik änderte.

Das hellere Peitschen der Bernadelli mischte sich in Frederic Luhns' hasserfüllten Aufschrei.

Der Mörder zielte auf Phil, gegen den der Wagen ihn jetzt nicht mehr deckte. Mein Freund tauchte mit einem Sprung in den Schatten zwischen den Felsen.

Er hätte Luhns abknallen können. Doch wir sind weder Richter noch Henker. Und der Mann war krank, wahnsinnig. Wir wollten ihn nicht töten.

Zwei Dutzend Schritte trennten mich noch von dem Malibu.

Einen unangenehmen Moment lang fürchtete ich, Phil hätte meinen Richtungswechsel übersehen. Dann peitschte sein 38er auf. Sekunden später noch einmal. Dann ein drittes und ein viertes Mal. Ich konnte nicht sehen, was der Verbrecher tat. Ich nahm an, dass er sich flach auf den Boden presste, um nicht getroffen zu werden.

Der fünfte Schuss! Dann das scharfe metallische Geräusch, als der Hammer leer aufschlug.

Phil hatte die Zeit genau berechnet. Er fluchte wütend, zog aber den Kopf nicht ein. Absichtlich nicht. Und Frederic Luhns ging prompt in die Falle. Mit einem triumphierenden Zischlaut sprang er hoch und brachte die Bernadelli in Anschlag.

Ich hatte den Malibu erreicht.

Mit einem kräftigen Satz flankte ich über die Motorhaube. Ich achtete nicht darauf, dass ich mir an dem heißen Blech die Finger verbrannte. Erst jetzt tauchte Phil wieder weg. Frederic Luhns schoss – und in derselben Sekunde landete ich unmittelbar neben ihm im Sand.

Ein blitzartiger Handkantenschlag fegte ihm die Pistole aus den Fingern.

Er schrie auf, taumelte gegen die Autotür zurück und warf sich halb herum. Sein Gesicht war verzerrt. Die Augen flackerten. Ich erwartete, dass er mich wie ein wildes Tier anspringen würde. Er reagierte jedoch völlig überraschend.

Zwei Sekunden brauchte er, um die Situation zu erfassen. Dann ließ er die Schultern sinken.

Er taumelte. Der fiebrige Glanz in seinen Augen erlosch. Die verzerrten Züge glätteten sich. Frederic Luhns atmete tief auf. Es klang, als wäre er unendlich erleichtert darüber, dass nun alles vorbei war.

Widerstandslos ließ er sich Handschellen anlegen.

Sein Blick ging ins Leere. Ich hatte das Gefühl, dass er überhaupt nicht mehr wahrnahm, was mit ihm geschah. Er schien sich in die fremde, unbegreifliche Welt seines Wahns zurückzuziehen. Und das war wohl das Beste, was ihm passieren konnte.

Wir brachten ihn zu unserem Jeep und verfrachteten ihn auf den Rücksitz.

Phil passte auf ihn auf. Ich ergriff das Funkmikro, um die Kollegen in Las Vegas zu informieren. Als ich den Motor wieder anließ, fühlte ich mich müde und ausgelaugt. Es war die natürliche Reaktion auf die Spannung. Sie hatte sich nicht auf die letzte Stunde beschränkt.

Wir hatten Frederic Luhns seit Wochen gejagt. Immer wieder kamen wir zu spät und konnten nur der blutigen Spur folgen, die der wahnsinnige Mörder hinterließ. Von New York nach Chicago. Von Chicago nach Omaha und Denver. Von Denver nach Phoenix. Und schließlich nach Las Vegas.

Jetzt war die Jagd zu Ende. Wir würden Luhns im Untersuchungsgefängnis abliefern. Wir würden unseren Chef in New York anrufen. Vermutlich würde Mr. High nach allem, was passiert war, ein paar Tage Sonderurlaub spendieren.

Das glaubten wir zumindest.

Vielleicht sah man es uns an. Die Kollegen, die uns im District Office von Las Vegas empfingen, warfen uns jedenfalls reichlich merkwürdige Blicke zu. Den wahren Grund erfuhren wir, nachdem wir uns im Waschraum notdürftig vom Staub der Mojave-Wüste befreit hatten.

Unser Kollege Mitch Colby war es, der uns die Mitteilung machte.

Das FBI Las Vegas hatte einen Fall am Hals. Er hielt es für nützlich, zwei G-men von außerhalb darauf anzusetzen. Männer, die man in der Unterwelt der Spielerstadt nicht kannte.

Und da Phil und ich gerade so schön greifbar waren, hatte der Distriktchef natürlich prompt an uns gedacht.

2

Es knackte im Lautsprecher.

Die Stimme klang blechern. »... heißen wir Sie im Namen der Veranstalter recht herzlich willkommen! Im Finalkampf um die Herausforderung des Schachweltmeisters stehen sich gegenüber Rocky Scolaro aus Chicago ...«

Beifall brandete auf. Der Sprecher machte eine Kunstpause. Auf der beleuchteten Bühne des Diamond Palace quälte sich Rocky Scolaro ein Lächeln und eine Verbeugung ab. Sein Gesicht verschloss sich wieder, während die Lautsprecherstimme die üblichen Informationen herunterleierte.

Rocky Scolaro, geboren in Chicago, aufgewachsen in der Michigan-Metropole – wobei sich niemand dafür interessierte, was das genauer bedeutete. Rocky Scolaro stammte aus dem trübsten Slum, den Chicago zu bieten hatte. Es traf zu, dass er im Schachklub seines College mit dem königlichen Spiel bekannt geworden war. Aber davor hatten Jahre gelegen, in denen sich Rocky Scolaros Leben nach den Regeln des Catch-as-catch-can abspielte. Damals wurde ihm in einem langen, schmerzhaften Lernprozess klar, dass man seinen Kopf gebrauchen musste, wenn man schon nicht stärker war als die anderen.

»Brian McGavin aus Houston, Texas!«, stellte der Sprecher vor.

Wieder gab es Beifall. Der lange, schlaksige Texaner mit dem blonden Haarschopf grinste.

Rocky Scolaro bemühte sich, eine verächtliche Grimasse zu unterdrücken. Der Kerl strahlt mal wieder wie ein Honigkuchenpferd, dachte er angewidert. Ein richtiger Sonnyboy! Ein verdammtes Millionärssöhnchen!

Zwar war McGavin mit seinen fünfunddreißig Jahren etwas zu alt, um als Söhnchen zu gelten. Auch hatte ihn sein Vater nicht verwöhnt. Im Gegenteil. Er warf ihn aus dem Haus, als er keine Anstalten machte, sich für sein zukünftiges Erbe zu interessieren. Aber all das nahm Rocky Scolaro nicht zur Kenntnis.

Er hasste diesen langen Texaner.

Er hasste ihn so gründlich, dass er ihm in den letzten Tagen mindestens ein Dutzend Mal am liebsten den Hals umgedreht hätte.

Immerhin, er, Rocky Scolaro, führte im Finalkampf mit fünf zu drei Punkten. Und er war entschlossen, seine Führung heute Abend weiter auszubauen.

Brian McGavin kostete es Mühe, sich auf das Brett zu konzentrieren.

Er dachte an Johnny Farell. Johnny hatte zu seinen Sekundanten gehört. Und nun war Johnny tot. Ermordet von Gangstern!

McGavin wusste nichts über die näheren Umstände des Mordes. Er hatte die Wahrheit ohnehin nur zufällig erfahren. Denn seine Betreuer taten alles, um ihn abzuschirmen. Und er wusste selbst, dass er sich um seine Chancen brachte, wenn er jetzt über Johnnys Tod grübelte. Doch er konnte einfach nicht verhindern, dass seine Gedanken immer wieder abirrten.

Brian McGavin verlor an diesem Abend so glatt, dass das Publikum enttäuscht und verärgert reagierte.

Nur sein Gegner freute sich begreiflicherweise. Scolaros Betreuer rieben sich die Hände. Er selbst lächelte auf eine Art, die unverhohlene Schadenfreude spiegelte. McGavin fing einen Blick voll wilden, funkelnden Triumphs auf und runzelte irritiert die Brauen.

Fanatiker, dachte er.

Auf diese Weise gewinnst du nie, Junge!

Und dann, als ihn Scolaro immer noch anstarrte, als könnte er sich vom Anblick des geschlagenen Gegners nicht trennen, riss dem langen McGavin plötzlich der Geduldsfaden.

Er fletschte die Zähne.

»Warte nur!«, zischte er leise. »Morgen Abend wird dir jemand Juckpulver unter das Hemd streuen, du Makkaronifresser.«

Dabei wandte er sich ab, schlurfte von der Bühne und lächelte so unschuldig, als hätte er seinen Gegner lediglich zu den beiden gewonnenen Punkten beglückwünscht.

Rocky Scolaro wurde weiß vor Wut.

Auch er stürmte von der Bühne, zur anderen Seite. Dort warteten seine Sekundanten. Strahlende Gesichter empfingen ihn. Chet Dimanchi klopfte ihm auf die Schulter. Gino Alberta schüttelte ihm die Hand.

Und Arturo Bono war persönlich erschienen! Arturo Bono, der Rocky nach Las Vegas geholt, ihn gefördert, ihn mit den richtigen Leuten bekannt gemacht und ihm die richtigen Kämpfe verschafft hatte. Arturo Bono war es zu verdanken, dass der Name Scolaro heutzutage etwas galt in der Schachwelt.

Arturo Bono hatte es auch geschafft, den Finalkampf nach Las Vegas zu bringen. Rocky Scolaro war ihm dankbar, aufrichtig dankbar. Er interessierte sich einfach zu wenig für die finanzielle Seite der Angelegenheit, um richtig zu erkennen, dass sie für seinen Förderer vor allem ein Riesengeschäft war.

Der Dollar rollte.

Und er würde weiterrollen, wenn Rocky Scolaro McGavin schlug und seinen Kampf um die Weltmeisterschaft bekam. Ob er dann gewann oder verlor – er würde auf jeden Fall ein Superstar sein, der volle Kassen garantierte. Aber das interessierte Rocky Scolaro nicht. Er wollte siegen. Er wollte diesen lächerlichen Südstaatler vernichten. McGavins unverschämte Sprüche trafen ihn tiefer, als irgendein finanzieller Verlust es vermocht hätte.

»Dieser Bastard!«, knirschte er. »Dieses Miststück! Ich werde ihn vom Brett fegen! Ich werde ...«

»Reg dich ab, Junge«, sagte Arturo Bono lachend. Er war groß und schlank. Sein gebräuntes Gesicht war kantig. Durch seinen glatten Charme wusste er für sich einzunehmen. »Der arme Kerl grämt sich, weil er verloren hat. Sein gutes Recht, nicht wahr? Warum lässt du dich von ihm ärgern?«

»Er wird sich noch viel mehr grämen«, sagte Rocky erbittert. »Juckpulver! Dieser ... dieser ...«

»Juckpulver?«, echote Bono mit einem jähen Aufblitzen seiner Augen.

»Dummes Gerede«, wiegelte Chet Dimanchi ab. »Er war einfach sauer. Und dann war da ja auch noch die Sache mit ...« Er stockte abrupt.

Arturo Bono hatte eine warnende Geste gemacht.

»Ich fege ihn vom Brett«, wiederholte Rocky fast flüsternd. »Ich werde ihn deklassieren. Haushoch werde ich ihn besiegen.«

»Sicher, mein Junge, sicher.« Dimanchi nickte. »Wir sorgen schon dafür, dass du gewinnst. So oder so.«

Dabei lächelte er ausgesprochen niederträchtig. Doch Rocky Scolaro war viel zu sehr mit seinen eigenen Gefühlen beschäftigt, um dem Bedeutung beizumessen.

Die Stimme auf dem Tonband klang leise, brüchig, zu Tode erschöpft. »Alberta ... Der Mann ... heißt Gino Alberta ... Er wollte mich bestechen. Bot mir zehntausend Dollar, damit ich Brian bespitzelte ... Sie haben Angst ... dass Scolaro verliert ... Alberta kam wieder ... drohte mir ... Ich hab ihm gesagt, ich würde zur Polizei gehen. Das war gestern. Und heute kam ein Kerl mit 'ner Pistole. Ich kenne ihn nicht. Ein großer, hagerer Mann ... Schwarze Augen, schwarzes Haar ... Pomadenhaar ... Lange Koteletten und – ein knochiges Gesicht. Sehr blass ... Ich kenne ihn nicht. Ihr müsst ... Brian warnen ... Bobby! Verdammt, Bobby ... wie lange ...?«

Ein dumpfes Stöhnen.

Das harte Poltern, als der Telefonhörer auf den Fußboden knallte, dann das dumpfere Geräusch, mit dem der Körper zur Seite kippte. Der Mann, der da mit letzter Kraft durchs Telefon eine Aussage auf Tonband gesprochen hatte, war offenbar bewusstlos geworden.

»Er ist auf dem Transport ins Krankenhaus gestorben.«

Chief Bellows, Polizeichef von Las Vegas, räusperte sich heftig und drückte auf die Stopptaste des Tonbands. Wir saßen in seinem Dienstzimmer, zusammen mit zwei Kollegen vom örtlichen FBI. Das war vielleicht etwas ungewöhnlich. Denn offiziell wurde der Mordfall von der Bundespolizei bearbeitet. Aber ohne den Chief läuft nun mal nichts in Las Vegas.

Wir kannten ihn von früheren Einsätzen. Deshalb wussten wir auch die tief eingekerbte Falte zwischen seinen buschigen Brauen zu deuten. Gewitterstimmung! Der Chief war zornig. Chief Bellows' Zorn ist gefürchtet. Er bricht immer dann aus, wenn in »seiner« Stadt das Verbrecherunwesen überhandzunehmen droht.

An einem einfachen Mord konnte das nicht liegen. Die Erklärung bekamen wir umgehend nachgeliefert.

»Dass es um das Schachturnier geht, wisst ihr ja inzwischen. Der ermordete Johnny Farell gehörte zu Brian McGavins Betreuern. Und dieser Gino Alberta, der Farell kaufen wollte, stammt aus dem gegnerischen Lager. Wenn das verdammte Tonband ein Beweis wäre, könnten wir den Kerl kassieren. Aber so ...« Bellows machte eine resignierende Geste.