1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Krimi

- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition

- Sprache: Deutsch

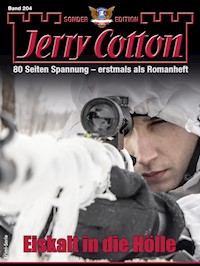

Es war der verrückteste Auftrag meines Lebens. Das FBI entsandte mich in die Antarktis! In klirrende Kälte, tobende Stürme, endlose Eiswüsten. Es musste sein. Denn ein zu allem entschlossener Killer war unentdeckt in die wissenschaftliche US-Station eingedrungen. In geheimer Mission sollte er den bedeutendsten Forscher töten. Würde ich den Mord verhindern können? Es sah eher so aus, als sollten wir alle den Tod finden. Den Orkan im Rücken, trieben wir eiskalt in die Hölle ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Eiskalt in die Hölle

Vorschau

Impressum

Eiskalt in die Hölle

Es war der verrückteste Auftrag meines Lebens. Das FBI entsandte mich in die Antarktis! In klirrende Kälte, tobende Stürme, endlose Eiswüsten. Es musste sein. Denn ein zu allem entschlossener Killer war unentdeckt in die wissenschaftliche US-Station eingedrungen. In geheimer Mission sollte er den bedeutendsten Forscher töten. Würde ich den Mord verhindern können? Es sah eher so aus, als sollten wir alle den Tod finden. Den Orkan im Rücken, trieben wir eiskalt in die Hölle ...

1

Es gibt Zufälle, an die glaubt man nicht, wenn man sie nicht selbst erlebt hat.

Dass mein Freund und Partner Phil Decker und ich an jenem Samstagnachmittag in New York eine Eisrevue besuchten, war ein solcher Zufall. Vor uns lag ein freies Wochenende. Die Karten für die Revue stammten von Mary-Jo, einer mandeläugigen Stewardess, die Phils neueste Flamme war.

Ich hatte Gunilla Lindström eingeladen, eine Bilderbuchschwedin mit umwerfender Figur, prachtvoller weizenblonder Mähne und erfrischend unkompliziertem Wesen, trotz ihres aufreibenden Mannequinberufs. Phil und ich waren entschlossen, das FBI für eine Weile zu vergessen.

Wir ahnten nicht, dass mit dem Besuch der Eisrevue ein brandheißer Fall begann, der uns in haarsträubende Abenteuer verwickeln und bis ans Ende der Welt führen sollte.

Auf dem Eis bewegte sich ein trauriger Clown, der öfter auf dem Po als auf seinen Schlittschuhen rutschte. Er besaß eine Ausstrahlung, bei der auch der humorloseste Zeitgenosse Tränen lachte. Mary-Jo kicherte. Gunilla lachte laut und unbekümmert. Mir tat allmählich das Zwerchfell weh. Warum ich zwischendurch den Blick über die Zuschauerreihen auf der anderen Seite der Eisfläche gleiten ließ, weiß ich nicht.

Die Revue gastierte in einem geräumigen Zelt auf einer Rasenfläche des Washington Park. Die Sitzreihen waren gerammelt voll. Einige Leute standen links und rechts von den Aufgängen. Vielleicht um besser zu sehen, vielleicht weil die Veranstalter mehr Karten verkauft hatten, als Plätze vorhanden waren.

Ein Mann, der sich ziemlich weit oben hinter rot-weiß lackierten Stützbalken duckte, wäre mir normalerweise nicht aufgefallen.

Nur das charakteristische Schimmern von brüniertem Metall sprang mir sofort ins Auge.

Brüniertes Metall. Waffenstahl!

Ich weiß nicht, ob ich mehr als eine einzige Sekunde brauchte, um zu begreifen, dass da jemand unbemerkt mitten in dem begeisterten, lachenden Publikum eine Pistole hob.

Es war grotesk. Es passte nicht. Es durfte nicht sein!

Mechanisch erkannte ich die klobigen Umrisse der Waffe mit dem Schalldämpfer.

Dann erst verkrampfte der Schreck meine Muskeln.

»Phil!«, stieß ich hervor.

Gleichzeitig sah ich das Mündungsfeuer blitzen. Mein Freund zuckte zusammen, alarmiert vom Klang meiner Stimme. Er folgte meiner Blickrichtung und erstarrte, weil auch er sofort die Bedeutung des kurzen grellen Blitzes erfasste. Beide warteten wir auf einen Schrei, auf die Reaktion des Publikums, auf den Ausbruch panischer Erregung – aber nichts dergleichen geschah.

Der Clown in seinem bunten Harlekinkostüm schien über die eigenen Beine zu stolpern.

Er machte einen unkontrollierten Schritt, stürzte und schlidderte mit ausgebreiteten Armen über die Eisfläche. Das Publikum klatschte. Man hielt den Sturz für einen Gag. Und kein Mensch achtete auf den Killer, der die Waffe blitzartig in den Gürtel geschoben hatte und sich abwandte.

Kaltblütig strebte er einem der Ausgänge zu, ohne Hast, scheinbar völlig gelassen. Ich war bereits aufgesprungen, Phil ebenfalls. Mein Freund würde sich um den angeschossenen Eisclown kümmern, um uns darüber zu verständigen, brauchten, wir keine Worte. Zum Glück saßen wir ziemlich nah an einem der Ausgänge.

Der Killer sah sich nicht um. Er fühlte sich sicher, verließ sich offenbar darauf, dass niemand auf ihn achten würde, solange er nicht die Nerven verlor. Und kaltblütig, wie er war, wäre er damit zweifellos durchgekommen, wenn nicht ausgerechnet zwei G-men ihm gegenüber im Publikum gesessen hätten.

Die drei, vier Leute, an denen ich mich vorbeidrängen musste, blickten immer noch gebannt auf den reglosen Mann im Harlekinkostüm und warteten auf den nächsten Gag. Auch ich rannte nicht, obwohl ich mich so schnell wie möglich bewegte. Eine lose Zeltplane verschloss den Ausgang. Dahinter führte eine breite Holztreppe abwärts. Ich überwand sie mit zwei Sprüngen, wandte mich nach links und lief los.

Es dämmerte bereits. Im blauen Schatten, der über dem weiten, verhältnismäßig übersichtlichen Gelände des Washington Park lag, glommen hier und da Zigaretten: Angestellte der Eisrevue, die gerade nichts zu tun hatten.

Von den Wohnwagen dudelte leise Radiomusik herüber. Der Pavillon, der als Sanitätsstation eingerichtet war, bildete eine helle Insel.

Ich spurtete an den beiden vorschriftsmäßig bereitstehenden Feuerwehrwagen vorbei. Zwei weitere Eingänge musste ich passieren, um den zu erreichen, den der Killer benutzte. Sekunden später sah ich ihn die Holztreppe herunterkommen. Es war ein großer, hagerer Mann, dessen drahtige Gestalt mit dem kurzen sandfarbenen Haar, der hellen Cordjacke und dem schwarzen Rollkragenpullover sich mir wie eine Momentaufnahme ins Gedächtnis geprägt hatte.

Auf der untersten Stufe warf er den Kopf herum.

Vielleicht hörte er meine Schritte. Vielleicht ließ ihn Instinkt die Gefahr wittern. Seine Rechte lag auf dem stabilen Holzgeländer.

Mein Glück, ich war unbewaffnet. Wenn der Bursche sofort gezogen hätte, wäre die Entfernung zu groß gewesen, um ihn zu überrumpeln.

So verzögerte sich seine Reaktion um eine winzige, entscheidende Zeitspanne.

Das Geländer ließ er los, als hätte er sich die Finger daran verbrannt. Sein Gesicht verzerrte sich in jähem Schrecken. Er krümmte sich und riss die schwere Waffe aus dem Gürtel. Da war ich schon nah genug heran, um ihn mit einem Hechtsprung zu erreichen.

Er schrie auf, als ich gegen ihn prallte.

Wuchtig wurde er zurückgeschleudert. Er stolperte und krachte auf die Holzstufen. Schräg von unten erwischte ich seine Schusshand mit einem Karateschlag. Die Pistole wurde ihm aus den Fingern geprellt und verschwand zwischen den Stufen.

Seine Prints müssen auf dem Kolben sein, dachte ich. Und auf seiner Hand würde der Paraffintest Schmauchspuren zum Vorschein bringen. Denn wenn er Handschuhe getragen hätte, dann hätte er zweifellos auch eine Möglichkeit gefunden, die verräterische Waffe loszuwerden.

Mit einem scharfen, keuchenden Laut versuchte er sich herumzuwerfen.

Er schaffte es nicht. Die Rechte konnte er nicht mehr voll bewegen. Ich setzte einen Judohebel an, zog ihm die Arme auf den Rücken und hielt ihn unten, während ich auf die Knie kam.

»FBI«, sagte ich atemlos. »Sie sind vorläufig festgenommen unter dem Verdacht des Mordes. Pflichtgemäß mache ich Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie von jetzt an tun oder sagen ...«

Ich betete seine Rechte herunter.

Vorlesen konnte ich sie ihm nicht, weil ich ihn erstens festhalten musste und zweitens das entsprechende Formular nicht dabeihatte.

Das Wort FBI ging ihm wie ein Strom durch und durch. Ich spürte, wie er unter dem Schock erschlaffte, der ihn völlig unvorbereitet traf. Ehe er zur Besinnung kommen und vielleicht mit einem verzweifelten Fluchtversuch reagieren konnte, hatte ich ihm schon den Gürtel der Cordhose aus den Schlaufen gefädelt und fesselte ihm die Hände.

Als ich ihn herumzog, wirkten seine Augen – schmale, hellgraue Augen – eigentümlich matt und ausdruckslos.

Er rührte sich nicht, starrte mich nur an und versuchte, mit der Situation fertig zu werden. Jetzt, aus der Nähe, kam mir sein Gesicht bekannt vor. Auf Anhieb wusste ich nicht, wo ich es unterbringen sollte. Etwas im Ausdruck dieser Augen sagte mir sofort, dass ich einen Profi vor mir hatte, einen Berufskiller, und zwar einen von der knallharten Sorte.

Mit halbem Ohr hörte ich, dass im Zelt der Eisrevue jetzt Unruhe entstand. Keine Panik, aber eine gewisse Hektik, die sich in erregtem Stimmengewirr äußerte. Musik dröhnte, lauter als vorher. Musik, die den Schrecken überspielen sollte. Ich nahm an, dass man den angeschossenen Eisclown hinter den Vorhang gebracht hatte, noch bevor das Publikum bemerkte, was geschehen war.

Vielleicht nahmen die Zuschauer an, das Opfer wäre zusammengebrochen, habe einen Schwächeanfall erlitten oder etwas Ähnliches. Die Wahrheit hatte die Menge offenbar noch nicht begriffen. Und die Wahrheit begriffen auch die wenigen Leute nicht, die Zeuge meines kurzen Handgemenges mit dem Killer geworden waren.

Ich zerrte den Burschen von den hölzernen Stufen herunter.

Kurz tauchte ich unter die Treppe und brachte die Waffe an mich, nicht ohne vorher meine Finger mit dem Taschentuch zu umwickeln. Hinter den Fenstern des Pavillons, der dem Regisseur der Show als Schaltzentrale und den Stars als Garderobe diente, nahm ich undeutlich eine Bewegung wahr. Von dem Sanitätswagen hasteten ein Mann in weißem Kittel und zwei Schwestern hinüber.

Ich packte meinen Gefangenen am Arm, zog ihn hoch und schob ihn ebenfalls zu dem Pavillon.

Phil kam mir in der Tür entgegen.

Scharf atmete er ein, als er die Situation überblickte. Dass er inzwischen Verstärkung angefordert hatte, stand fest, danach brauchte ich nicht erst zu fragen. Und auch die Frage nach dem Eisclown erübrigte sich. Er war auf eine Liege gebettet worden, die normalerweise den Stars der Revue zum Ausruhen diente. Sein buntes Harlekinkostüm hatte sich voll Blut gesogen, die Augen in dem geschminkten Gesicht starrten gebrochen zur Decke.

Ich blickte meinen Gefangenen an, der stumm an der Wand lehnte.

Ein Profi. Ein Berufskiller. Wer, zum Teufel, setzte einen Berufskiller auf einen harmlosen Eisclown an?

Zehn Minuten später war unser alter Freund Lieutenant Harry Easton von der Mordabteilung Manhattan South zur Stelle.

Das Programm der Eisrevue lief weiter. Ein paar Journalisten belagerten den Pavillon, weil sie wissen wollten, ob und warum der Clown, der Johnny Gordon hieß, einen Schwächeanfall erlitten hatte. Der Killer, ein gewisser Blake Rogers aus Chicago, hüllte sich in Schweigen. Da er genau der knallharte Typ war, der mit Sicherheit auch weiter schweigen würde, hatten wir ihn vorerst ins District Office bringen lassen.

Dass es sich um einen FBI-Fall handelte, unterlag ohnehin keinem Zweifel.

Der Killer stammte aus Chicago. Der erschossene Johnny Gordon war in Los Angeles geboren und seit Jahren in der Welt herumgereist, nachdem er seine sportliche Karriere zugunsten des Showgeschäfts aufgegeben hatte. Die anderen Mitarbeiter der Eisrevue kannten ihn nur flüchtig, da er erst vor wenigen Wochen zu ihnen gestoßen war. Niemand konnte sich ein Motiv vorstellen. Soweit es sich auf den ersten Blick übersehen ließ, wies auch Johnny Gordons Lebenslauf keine dunklen Punkte auf, die als Erklärung für den Mord hätten dienen können.

Harry Easton unterzog sich der unangenehmen Aufgabe, das Programm zu unterbrechen, das Publikum zu informieren und eventuelle Zeugen zu bitten, sich bei den Ordnern zu melden.

Viel kam nicht dabei heraus. Das hatten wir auch nicht erwartet. Der Direktor der Eisrevue, ein langer, hagerer Mensch mit nervöser Gestik, erlitt beinahe einen hysterischen Anfall, weil er um seine Geschäfte fürchtete. Wir ließen uns nicht sonderlich davon beeindrucken.

Eastons Leute suchten Spuren – verständlicherweise ohne nennenswerten Erfolg. Zeugen meldeten sich eine ganze Reihe. Alle wollten den Killer gesehen haben. Ihre Beschreibungen reichten vom kleinen, dicken Glatzkopf bis zur rothaarigen Bohnenstange. Und dass ein paar von ihnen einen drahtigen Mann mit blondem Haar und hellen Augen gesehen haben wollten, hielt ich eher für das Ergebnis eines Zufalls als einer besonders guten Beobachtungsgabe.

Die Mordwaffe lag bereits im Labor.

Unser eigener Computer hatte auf Anhieb nichts hergegeben, aber die Anfragen an die Kollegen in Chicago und die Zentralkartei in Washington liefen. Irgendwann fiel mir auch wieder ein, dass Phil und ich ursprünglich in attraktiver weiblicher Begleitung gewesen waren. Mit dem freien Wochenende war es jetzt ohnehin Essig. Die Höflichkeit erforderte es immerhin, uns darum zu kümmern, wo Mary-Jo und Gunilla abgeblieben waren.

Ein Zettel unter dem Scheibenwischer meines Jaguar informierte uns darüber, dass sich die beiden zusammengetan hatten, um den angebrochenen Abend fortzusetzen. Wo und wie, teilten sie uns nicht mit. Phil und ich wechselten einen Blick. Mein Freund verdrehte beredt die Augen. Ich zuckte mit den Schultern.

»Kann man nichts machen«, sagte ich lakonisch.

»Mist! Das ist jetzt das dritte verpatzte Wochenende. Mary-Jo wird mich höchstens noch mit harten Gegenständen bewerfen, wenn ich das nächste Mal bei ihr aufkreuze.«

Ich grinste. »Was ich ihr bei deinem sprichwörtlichen Charme nicht verdenken kann, Phil.«

Er boxte mich in die Rippen. Ich fragte mich im Stillen, ob Gunillas Geduld auf die Dauer meinem Beruf gewachsen sein würde. Doch ich fand keine Zeit, lange darüber nachzugrübeln.

Die weiteren Tatortermittlungen übernahmen Harry Easton und sein Team.

Phil und ich fuhren ins District Office an der Federal Plaza. Dort schwieg sich der Mörder Blake Rogers immer noch aus. Inzwischen wartete er allerdings auf seinen Anwalt, einen gewissen Rick Battle, den wir als cleveren Burschen ohne allzu innige Beziehungen zur Unterwelt kannten. Und inzwischen lagen, durch Bildfunk übermittelt, auch die ersten Informationen unserer Kollegen aus Chicago vor.

Mit gerunzelter Stirn blickte ich auf die Fotos.

Im ersten Moment glaubte ich, man hätte den Dreierstreifen mit Porträt, Profil und Halbprofil von Blake Rogers versehentlich in doppelter Ausfertigung losgeschickt. Phil ging es offenbar genauso.

Erst als er die Informationen überflog, stieß er einen Pfiff aus. »Das sind zwei Männer. Zwillingsbrüder!«

»Stimmt«, stellte ich fest. »Blake Rogers und Larry Rogers, zweiunddreißig Jahre alt, beide wohnhaft in Chicago, beide verdächtig, als Berufskiller zu arbeiten.«

»Feine Familie«, sagte Phil sarkastisch. »Hier steht, dass sie nicht nur – mutmaßlich – denselben makabren Beruf haben, sondern auch meist zusammenarbeiten. Hast du irgendetwas von dem anderen Zwilling bemerkt?«

Ich schüttelte den Kopf. »Nicht in der Nähe der Eisrevue. Das besagt nichts. Gegen beide Brüder wurde mehrfach wegen Mordverdacht ermittelt. Sie konnten jedes Mal ein wasserdichtes Alibi beibringen. Ich nehme an, dass sie ihre verblüffende Ähnlichkeit ausnutzen.«

»Was diesmal nicht klappen wird«, sagte Phil zufrieden.

»Richtig. Wir haben Blake Rogers auf frischer Tat ertappt. Aus dieser Schlinge kann er seinen Kopf auch mithilfe des Bruders nicht mehr ziehen.« Ich machte eine Pause und nagte an der Unterlippe. »Was mir nicht einleuchtet, ist das Motiv. Warum lässt jemand zwei – oder zumindest einen – professionellen Mörder aus Chicago kommen, um einen harmlosen Eisclown umzubringen?«

»Vielleicht ist er gar nicht so harmlos.« Phil hob die Schultern. »Bisher wissen wir nicht viel mehr über ihn, als dass er fünfundzwanzig Jahre alt war, eine mittelmäßige Karriere als Eiskunstläufer gemacht hat und dann zur Revue wechselte.«

»Gordon«, brummte ich. »Johnny Gordon ... Das ist ein solcher Allerweltsname, dass ich mich nicht einmal erinnere, ob ich ihn schon mal im Sportteil der Zeitung gelesen habe.«

»Hast du bestimmt. Nur hast du den gleichen oder einen ähnlichen Namen garantiert auch schon in anderen Zusammenhängen gehört, sodass es wenig besagt.« Mein Freund stockte und kniff die Augen zusammen. Bei den letzten Worten hatte er das Lesegerät eingeschaltet, das es ermöglicht, jede gewünschte Computerinformation gleich vom Office aus abzurufen. »Na also«, sagte er triumphierend. »Da haben wir ja den Ansatzpunkt, den wir suchen.«

Ich sah, was er meinte.

Über Johnny Gordon selbst gab es wenig mehr als das, was wir ohnehin wussten. Auch die Adresse seines Vaters kannten wir bereits. Clifford Gordon lebte in New York, und Lieutenant Easton hatte seinen Stellvertreter dorthin geschickt mit der undankbaren Aufgabe, dem bedauernswerten Vater die Nachricht vom Tod seines Sohns zu überbringen. Neu war, dass es sich bei Clifford Gordon um einen pensionierten Richter handelte. Er verbrachte seinen Lebensabend in New York, was ich einigermaßen merkwürdig fand. Wir kannten ihn nicht, jedenfalls nicht persönlich.

»Clifford Gordon«, wiederholte ich. »Wir müssen ihn besuchen.« Und nach einer Pause: »Verdammt, Phil, und wenn es hundertmal ein Allerweltsname ist, ich weiß genau, dass ich ihn schon mal in einem Zusammenhang gehört habe, der wichtig für uns sein muss.«

Als ich eine knappe Stunde später den Jaguar vor dem Gordon'schen Grundstück abstellte, begriff ich besser, warum der alte Herr seinen Lebensabend hier verbrachte.

Eine ruhige Wohngegend am Rand von Queens, gepflegte alte Häuser, ebenso gepflegte Gärten. Der Park des pensionierten Richters war streng angelegt und besaß einen ganz bestimmten Charme, wie man ihn sonst fast nur in Europa antrifft. Ich konnte mir gut vorstellen, dass hier ein weißhaariger alter Herr mit straffer Haltung und unbestechlichem Blick umherging und eigenhändig die Hecken schnitt. Ohne lärmendes elektrisches Gerät natürlich. Und meine Vorstellung, zumindest was das Äußere des Richters betraf, bestätigte sich verblüffend genau, nachdem uns eine verhuschte ältliche Haushälterin in die Bibliothek geführt hatte.

Clifford Gordon erinnerte eher an einen pensionierten General als an einen ehemaligen Richter. Sein Haar war tatsächlich weiß. Die straffen Züge wiesen wenig Ähnlichkeit mit dem unbekümmerten Jungengesicht seines ermordeten Sohns auf. Clifford Gordon wusste, was geschehen war. In steinerner Haltung bot er uns Plätze an und setzte sich kerzengerade in den Sessel gegenüber.

»Ich weiß, warum Sie hier sind«, sagte er beherrscht. »Mein Sohn ist – war – einfach nicht der Typ, der von einem Profikiller umgebracht wird. Also muss es sich um ein Motiv handeln, das irgendwie mit meinem früheren Beruf zusammenhängt.«

»Erzählen Sie uns von Ihrem Sohn«, bat ich. Denn es bringt nichts, sich in einem solch frühen Stadium der Ermittlungen auf eine bestimmte Meinung festzulegen. Ich spürte außerdem, dass sich dieser Mann so oder so nicht lange von seinem vorgefassten Gedankengang würde abbringen lassen.

Einen Augenblick wirkte er irritiert. Dann zuckte er mit den Schultern.

»Da ist nicht viel zu erzählen. Jedenfalls nichts, was die Polizei interessieren könnte. Ich nehme an, Sie wundern sich über Johnnys, nun, Beruf.«

»Warum sollten wir?«, fragte Phil.

Auch er verfolgte eine ganz bestimmte Absicht. Clifford Gordon durchschaute sie und lächelte dünn.

»Sie meinen, dass es in jeder Familie ein schwarzes Schaf geben kann? Jemand, der ausflippt, wie man das heute ja wohl nennt? So war es nicht. Johnny und sein älterer Bruder Ed haben beide bemerkenswert wenig Ärger gemacht. Sie wurden gut mit der Schule fertig, machten hier und da mal eine Dummheit, gerieten aber nie in die Gefahr, ernstlich abzurutschen. Beide fingen ein Studium an. Beide wollten, wie das bei jungen Leuten so üblich ist, etwas Besonderes aus ihrem Leben machen. Mein ältester Sohn Ed arbeitet heute als Wissenschaftler in der Antarktis – abenteuerlich genug für einen jungen Mann, würde ich meinen. Johnny hatte seinen Sport.«

Gordon machte eine Pause. Seine Lippen zuckten, wir ließen ihm Zeit.

»Sportlicher Ehrgeiz ist ja durchaus positiv«, fuhr er fort, »nicht wahr? Johnny nahm viermal an den Amerikanischen Eiskunstlaufmeisterschaften teil und wurde einmal Vizemeister. Damit hatte er allerdings seine Grenzen erreicht, und das wusste er. Dass er beim Schaulaufen als Eisclown auftrat, war ursprünglich nur ein Ulk. Dann kam das Angebot der Revue, und Johnny sagte sich, dass es nichts schaden könnte, zwei oder drei Jahre lang Geld zu verdienen, bevor er sein Jurastudium beendete. Ein vernünftiger und realistischer Standpunkt, finde ich.«

Das fand ich auch.

Mein Blick war schon ein paarmal zu den Fotos auf dem Kaminsims abgeirrt. Die ernste junge Frau mit den warmen Augen musste Mrs. Gordon sein, die bei der Geburt ihres jüngsten Sohns gestorben war. Johnny Gordons Gesicht kannte ich, ein netter, normaler Junge mit offenem Lächeln.

Sein Bruder Ed, drei Jahre älter, wirkte etwas weniger unbekümmert. Eher der Typ, der sich in wissenschaftliche Studien vergräbt. Wenn er in der Antarktis arbeitete, wie sein Vater sagte, konnte er zumindest kein Stubenhocker sein, sondern musste über eine eiserne Gesundheit verfügen.

Nein, da gab es keinen Anhaltspunkt.

Unsere Informationen über die beiden jungen Männer beschränkten sich ohnehin auf die Tatsache, dass ihre Fingerabdrücke registriert worden waren, als sie ihren Wehrdienst abgeleistet hatten. Und ihr Vater, so konservativ er sein mochte, erweckte nicht den Eindruck eines Mannes, der unangenehme Tatsachen unter den Teppich kehrt oder der ein Skelett im Schrank klappern hat.