1,99 €

Mehr erfahren.

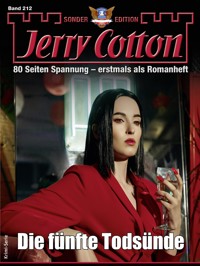

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Krimi

- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition

- Sprache: Deutsch

Um Paul Denley war ein Geheimnis. Er schien über unermesslich viel Geld zu verfügen. Er kaufte und verkaufte ganze Straßenzüge in New York, verjagte die Mieter, riss alte Häuser ab und baute neue. Woher hatte Denley das Geld? Und die tolle Geliebte, die jede Todsünde wert war? Denn vor seiner plötzlichen Millionärskarriere war Denley ein unbedeutender Bankangestellter in einer miefigen Kleinstadt und Anhänger einer superfrommen Sekte gewesen. Als Denleys Sohn im Hafen erstochen wurde, begann ein Wirbel von Verbrechen, bis es uns endlich gelang, sein Geheimnis zu entschlüsseln ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 201

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Die fünfte Todsünde

Vorschau

Impressum

Die fünfte Todsünde

Um Paul Denley war ein Geheimnis. Er schien über unermesslich viel Geld zu verfügen. Er kaufte und verkaufte ganze Straßenzüge in New York, verjagte die Mieter, riss alte Häuser ab und baute neue. Woher hatte Denley das Geld? Und die tolle Geliebte, die jede Todsünde wert war? Denn vor seiner plötzlichen Millionärskarriere war Denley ein unbedeutender Bankangestellter in einer miefigen Kleinstadt und Anhänger einer superfrommen Sekte gewesen. Als Denleys Sohn im Hafen erstochen wurde, begann ein Wirbel von Verbrechen, bis es uns endlich gelang, sein Geheimnis zu entschlüsseln ...

1

Die Junquera war ein Vierzehntausend-Tonnen-Frachter, der unter panamaischer Flagge fuhr. Die starke Gegenströmung der Narrows in der Landenge zwischen Brooklyn und Staten Island machte dem kleinen Schiff schwer zu schaffen. Die Brücke, die hoch und zierlich die beiden Stadtteile miteinander verband, lag bereits hinter der Junquera. Das Schiff fuhr in die Upper New York Bay ein.

Brian Denleys Fäuste lagen auf der kalten Reling. Seine Augen tränten. Es ist der Wind, sagte er sich, nur der Wind.

Graue Sturmwolken hingen tief über Manhattan und der Bucht. Brian Denleys Augen suchten die Freiheitsstatue. Aber als die Sonne durch ein Loch in der Wolkendecke stieß und die beiden kantigen Türme des World Trade Center auf der Südspitze Manhattans versilberte, hielt er den Atem an.

Er spürte eine Bewegung neben sich. »Das ist ein Anblick, was?«

Brian Denley schluckte den Kloß in seiner Kehle herunter.

»Als ich zuletzt in New York war, gab es die Türme noch nicht«, sagte er, ohne den Kopf zu wenden. Lino sollte die Tränen in seinen Augen nicht sehen. Lino könnte auf den Gedanken kommen, sie stammten nicht von dem scharfen Wind allein.

»Sag bloß!«, staunte der kleine Puerto Ricaner.

Lino Carrai war in New York geboren. Er war ein echtes Kind der South Bronx. Auf der Straße aufgewachsen, war er von einem klugen Bewährungshelfer gedrängt worden, zur Navy zu gehen, bevor die Straße ihn umbringen würde.

In vier Jahren hatte die Navy einen leidlich brauchbaren Matrosen aus ihm gemacht. Die Schlitzohrigkeit des Gossenjungen und das jähe, zu Gewaltausbrüchen neigende Temperament hatte sie ihm nicht ausgetrieben.

Entsprechend sah sein Führungszeugnis aus. Auf einem amerikanischen Handelsschiff hatte er keine Chance, eine Heuer zu bekommen. Deshalb war er sechs Jahre lang auf griechischen, liberianischen und panamaischen Seelenverkäufern gefahren.

An Bord der Junquera hatte er keine Freunde. Die anderen Besatzungsmitglieder, einige Schwarze aus den Südstaaten, zwei Filipinos und zwei wortkarge Europäer, gingen dem Burschen mit den harten Fäusten und der flinken Zunge lieber aus dem Weg.

Doch Brian Denley schien er in sein Herz geschlossen zu haben. Seit Brian in Lissabon auf der Junquera angemustert hatte, war der Puerto Ricaner kaum von seiner Seite gewichen. Vielleicht, weil Brian nicht protestiert hatte, als man ihm die enge Koje in dem stickigen Loch über dem Hauptmaschinenraum anwies.

Brian war der Neuling an Bord. Für ihn stand fest, dass er nur diese eine Reise machen würde. Zurück nach Amerika.

Da hätte es sich nicht gelohnt, es auf eine Kraftprobe ankommen zu lassen, deren Ausgang ungewiss gewesen wäre.

Lino Carrai, dem die Koje über ihm gehörte, hatte es Brian anscheinend hoch angerechnet, dass er sich mit dem unzureichenden Quartier abfand – und mit der Gesellschaft des kleinen, abgefeimten Halunken aus der Bronx.

Brian hielt das Gesicht in den Wind. Nach dreizehn langen Jahren ging seine Reise jetzt zu Ende.

»Hast du schon gepackt?«, fragte er den Puerto Ricaner, der sich neben ihm an der Reling festklammerte. Auch Lino hatte abgemustert.

»Ich habe noch Zeit«, sagte Lino. »Mich wollen sie erst gehen lassen, wenn die Ladung gelöscht ist.« Er spuckte über Bord und starrte wütend in die Wogen, die sich schwarzgrau an der fleckigen Bordwand entlangwälzten. »Reine Schikane, Brian. Das machen sie nur, weil ich ein Chicano bin! Warum nehmen sie nicht die Filipinos? Oder die verdammten Schwarzen?«

»Vielleicht, weil du cleverer bist«, meinte Brian langsam.

Lino lachte geschmeichelt. »Wahrscheinlich hast du recht, Mann. Die Nigger können Maschinenteile nicht von Portwein unterscheiden. Verdammt, ich war gern auf diesem Schrotthaufen. Glaubst du das, Brian?«

Brian Denley lächelte. Nein, das glaubte er nicht, doch er sagte es nicht.

»Du solltest es dir noch einmal überlegen«, sagte er dann. »Das mit dem Abmustern, meine ich.« Er deutete auf die Silhouette der großen Stadt. Das Loch in den Wolken hatte sich wieder geschlossen. Winzig klein lag die Insel vor ihnen. Klein wie eine Spielzeugstadt und so abweisend wie eine Gefängnisinsel. »Das ist keine Stadt für dich, Lino, nach allem, was man da draußen so hört.«

»Ich habe ein paar Dollars gespart«, sagte Lino Carrai. Sehnsüchtig blickte er nach Manhattan hinüber. Im Dunst verlor die Skyline allmählich ihre Konturen. »Meine Schwester lebt in East Harlem. Ihr Mann hat ein Geschäft. Verdammt, ich weiß nicht mal, was für eins.« Er grinste unbesorgt. »Wahrscheinlich kann er ein paar Dollars brauchen. Wenn er meine Dollars haben will, muss er auch mich nehmen. Komm mal vorbei, Brian.« Er sah wieder aufs Wasser hinunter. Als er weitersprach, klang seine Stimme so leise, dass Brian die Worte im Heulen des Winds kaum verstehen konnte. »Aber wahrscheinlich vergisst du mich sofort, wenn du deine großen Füße an Land setzt.«

»Warum sollte ich dich vergessen?«

»Weil dein Vater irgendein Bonze ist und er dir bestimmt gleich einen Job geben wird. Oder hast du mir da irgendeinen Scheiß erzählt?«

Brian Denley schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht mal, ob ich mit meinem Alten klarkommen werde, verstehst du?«

Matty hatte das mit seinem Vater herausgefunden. Brian Denley hob unbehaglich die Schultern. Er fürchtete sich vor dem Wiedersehen und fragte sich jetzt, ob es richtig war, seinem Vater die Hand zur Versöhnung entgegenzustrecken. Er wusste nicht, ob sein Vater die Hand ergreifen würde. Immerhin war er dreizehn Jahre ohne Vater ausgekommen. Wenn man es genau nahm, sogar sein Leben lang.

Er hatte es Matty zuliebe getan. Matty hatte eine richtige Familie, auch wenn ihre Mitglieder über die halbe Welt verstreut lebten.

Er wollte auch eine richtige Familie haben. Eine Familie, in der Verständnis und Toleranz den Ton abgeben sollten.

Und nicht Vorstellungen von Moral und Recht und Ordnung, die ihren Sinn in sich selbst suchten und nicht im Menschen, den sie erstickten.

Vielleicht hatte sich sein Vater geändert. Vielleicht war er nicht mehr der selbstgerechte, hartherzige Frömmler, der seinen Sohn verstoßen hatte, weil er die Hölle von Vietnam nicht ertrug.

Er legte einen Arm um die schmächtigen Schultern des Puerto Ricaners. Es war eine spontane, scheue Geste.

»Ich komme nach East Harlem«, versprach er. »Und ich bringe Matty mit. Sie wird dir gefallen. Und du ihr.«

Im Zollschuppen warf Brian Denley seinen Seesack auf den mit blank gewetztem Blech beschlagenen Tisch. An der Passkontrolle hatte es keine Schwierigkeiten gegeben. Sein Pass war in Ordnung. Dafür hatte Matty gesorgt. Sie hatte ihm alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt.

»Haben Sie was zu verzollen?«, fragte der Zollbeamte.

»Nein«, antwortete Brian. Er hielt die Riemen seines Seesacks noch in der Hand und wollte weitergehen.

»Öffnen Sie bitte«, sagte der Customs Officer.

Brian Denley starrte ihn an. Sein Unterkiefer mahlte. Da kehrte er in die Heimat zurück und wurde behandelt wie ein Strolch.

»Ich habe nur eine Flasche Whisky da drin«, sagte er. »Außer meiner schmutzigen Wäsche.«

»Hören Sie schwer?«, sagte der Zollbeamte.

Brian Denleys Blick fiel auf den anderen uniformierten Beamten, der am Ende des flachen Tisches stand. Zu seinen Füßen lagen zwei schwarze Hunde mit Maulkörben. Rauschgifthunde.

Er zerrte an den Schnüren. Er hatte keine Geduld mehr. Das Anlegemanöver hatte so verdammt lange gedauert. Und dann hatte ihn der Erste Offizier über eine Stunde auf seine Papiere warten lassen. Schikane, hatte Lino gemeint.

Er schüttete den Inhalt des Seesacks auf den Tisch. Der Officer schnalzte mit der Zunge.

»Ist gut«, sagte er.

Brian Denley stand starr. »Was heißt das – ist gut?«

»Sie können das Zeug wieder einpacken, Sir«, sagte der Beamte, wobei er das Wort Sir betonte.

Brian stopfte seine Sachen in den Seesack zurück. Wortlos warf er ihn über die Schulter. Er verließ den Schuppen.

Es war jetzt dunkel. Die Luft war feucht und trug den Geruch von öligem Wasser, Abfällen und nassem Tuch.

Er stieg über die Schienen des Portalkrans, dessen Ausleger hoch über ihm kreiste und unermüdlich Kisten aus den Laderäumen eines Frachters hievte.

Er ging am Pier entlang, trat in eine tiefe Pfütze und fluchte. Ein Truck mit einem Container auf dem Hänger ratterte über den Kai. Im Zaun sah er das breite Tor. Dort standen zwei erleuchtete Telefonzellen. Er überlegte, ob er seinen Vater anrufen sollte, und verwarf den Gedanken sogleich wieder. Er wollte zuerst ins Hotel.

Matty hatte ihm eines auf der Lower West Side empfohlen.

Er hatte seinem Vater geschrieben, wo er absteigen würde.

Vielleicht hatte sein Vater ihm eine Nachricht geschickt. Ruf mich an, sobald du ankommst! Wir gehen zusammen essen ...

Wenn nicht, wollte er warten. Er wollte früh zu Bett gehen und morgen einige Besorgungen machen. Er brauchte einen guten Anzug. Am Nachmittag würde er Matty am Flughafen abholen.

Brian verließ den Pier und ging vor den Lagerhallen her auf das Tor zu. Sein Vater hatte ihn einige Male mit nach New York genommen, als er vierzehn oder fünfzehn war. Aber weniger, um ihm eine Freude zu machen, sondern mehr, um ihm die Verkommenheit der Stadt vor Augen zu führen und ihn vor den Verlockungen der Sünde zu warnen.

Er kannte sich deshalb nicht gut aus in der Stadt. Und er hatte nur eine ungefähre Vorstellung davon, wo er sich befand. Er überlegte, ob er ein Taxi nehmen solle. Wahrscheinlich war es sehr weit von den Piers in South Brooklyn bis Manhattan. Wahrscheinlich gab es eine Buslinie. Er konnte am Tor fragen.

Zwei Gestalten in dunklen Overalls kamen aus dem offenen Tor einer Lagerhalle. Sie sahen wie Schauerleute aus, die Feierabend hatten.

Breitbeinig liefen die Kerle ihm entgegen. Einer war ein massiger Schwarzer, der andere ein hagerer Weißer mit harten, kantigen Zügen. Brian Denley hatte gelernt, Ärger zu vermeiden.

Er stieg über eine Seilrolle. Ein Gabelstapler stand ihm im Weg. Er blieb stehen, um die Männer vorbeizulassen.

Der Weiße sah ihn plötzlich an. Die Augen in dem knochigen Gesicht fingen das Licht einer Lampe ein. Sie glitzerten kalt.

»Hallo, Seemann«, sagte der Schwarze.

Er war um den Gabelstapler herumgegangen und stand plötzlich neben Brian.

Der Weiße sah sich um. Von der anderen Seite des Kais näherte sich ein Lastwagen. Ein Scheinwerfer brannte nicht. Der Portalkran auf dem Pier senkte sein Ladegeschirr in den Schiffsbauch. Eine Kette schlug gegen Metall.

Das sind keine Schauerleute, schoss es durch Brian Denleys Kopf. Er wusste es. Diese Kerle wollten etwas anderes.

Brian konnte seine Fäuste gebrauchen, doch er hatte die Erfahrung gemacht, dass Davonlaufen meistens nützlicher war. Selbst wenn er einen Fight gewänne, was hätte er von einem zertrümmerten Nasenbein oder eingeschlagenen Zähnen!

Er wollte zurückweichen und davonrennen. Der Schwarze rempelte ihn mit der Schulter an. Der schwere Seesack zerrte an Brians Faust. Er ließ ihn los und stieß den Ellenbogen nach außen.

Geschmeidig glitt der Schwarze zur Seite. Der Stoß ging ins Leere. Stattdessen bekam Brian einen Fußtritt in die Kniekehle.

Er knickte ein. Der Schwarze stieß ihn in den Rücken. Der Schwung beförderte ihn in die Arme des Weißen.

Arme wie Stahlklammern umfingen ihn, nagelten seine Arme gegen den Brustkorb und pressten ihm die Luft aus den Lungen.

Er riss das Knie hoch. Er traf nur einen Oberschenkel, aber der Druck der Arme lockerte sich ein wenig. Sofort stieß er noch einmal zu.

Der Weiße gab einen scharfen Laut von sich. Er schleuderte Brian herum, genau vor die Fäuste des Schwarzen.

Der rammte eine Faust in Brians Seite. Der Schlag nahm ihm die Luft. Seine Beine erschlafften.

Der weiße Gangster zerrte Brian in den hinteren Durchgang neben der Lagerhalle. Der Schwarze folgte ihnen mit Brians Seesack.

Als der Lastwagen mit dem defekten Scheinwerfer vorbeirumpelte, fielen die beiden Gangster über Brian her.

Phil Decker und ich erwischten Detective Lieutenant Kramer nach dem Lunch in seinem Büro in der Brooklyn Borough Hall. An den Wänden hingen Tatortfotos, Bilder von Verdächtigen, die gesucht wurden, und Fotos von Toten, die noch nicht identifiziert worden waren.

Der Leiter der Mordabteilung Brooklyn sah mich neugierig an. »Wieso interessieren Sie sich für einen erstochenen Seemann? In den letzten vier Monaten hatten wir sechs solcher Fälle im Hafengebiet. Sechs erstochene oder erschlagene und ausgeraubte Seeleute. Von den ein, zwei Dutzend Opfern im Monat, die nur verletzt werden, gar nicht zu reden. Die Fälle landen bei den Revieren. Es hat sich anscheinend herumgesprochen, dass gerade die Sailors von den exotischen Reedereien Bares in den Taschen haben, wenn sie abmustern.«

»Also Raubmord?«, fragte ich.

»Wenn Sie was anderes für möglich halten, nur raus damit, Jerry.«

»Rauschgift?«, vermutete Phil.

Kramer hob die Schultern. »Es ist nicht auszuschließen. Irgendwie kommt das Zeug ja ins Land. Matrosen dienen den Banden oft als Kuriere. Doch die Kontrollen an den Brooklyn-Piers sind in letzter Zeit beträchtlich verschärft worden. Wir haben mit den Kollegen vom Zoll am Pier 24, wo Denley an Land gegangen ist, gesprochen. Der Customs Officer hat Denleys Seesack untersucht. Dabei kann natürlich noch was durchgegangen sein. Aber die Rauschgifthunde haben keinerlei Reaktion gezeigt. Vielleicht gibt die Mikrofaseranalyse der Kleidungsstücke und des Seesacks Aufschluss darüber, ob der Tote Rauschgift bei sich gehabt hat. Jetzt wollen Sie sicher die Unterlagen einsehen. Larry!«, brüllte Kramer gegen die geschlossene Tür.

Larry Brown, Kramers Assistent, kam mit der Akte herein.

»Wir sind noch nicht besonders weit«, erklärte Lieutenant Kramer, als er die Fotos auf dem Schreibtisch ausbreitete. »Das Obduktionsergebnis kriegen wir frühestens morgen. Und erst heute Abend, wenn die Spätschicht läuft, können wir versuchen, Zufallszeugen aufzutreiben, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.«

Die Fotos waren gestochen scharf. Sie zeigten den leblosen Körper des Seemanns, der mit dem Gesicht nach unten inmitten eines Haufens aus Abfällen lag. Die Mörder hatten ihm die Jacke über die Schulter herabgezerrt. Die Einstiche im Rücken waren deutlich zu erkennen. In der Umgebung der Wunden hatte sich das Hemd mit Blut vollgesaugt.

»Er hat vier Messerstiche abbekommen«, erklärte Kramer. »Drei in den Rücken, einen in die Seite. Die Stiche sind mit großer Wucht geführt worden.«

»Der Täter hatte die Absicht zu töten«, meinte Phil.

»Der Ansicht bin ich auch«, bestätigte Kramer. »Seine Sachen lagen im Wasser.«

Er schob uns ein Foto zu, das den Seesack und einige Wäschestücke zeigte, die zwischen Unrat im Wasser trieben.

»Heute Morgen haben zwei Taucher das Hafenbecken mit Magnetsonden abgesucht. Sie haben nichts gefunden, was dem Opfer oder den Tätern gehören könnte. Insbesondere die Tatwaffe fehlt. Es gibt kaum Kampfspuren in der Umgebung des Tatorts. Dieser Umstand und die Tatsache, dass Denley ein handfester Mann war, lassen den Schluss zu, dass wir es mit mehreren Tätern zu tun haben. Sie haben ihn in den dunklen Durchgang neben der Lagerhalle gezerrt, ihn mit Fausthieben in die Nieren bewusstlos geschlagen und ihn dann bis auf den letzten Cent ausgeraubt.«

»Auch seine Papiere fehlen«, stellte Phil fest.

Kramer nickte. »Wenn der Mörder den Nerv dazu hat, kann er den Pass oder das Seemannsbuch für Schwindeleien benutzen oder die Fleppen verkaufen.«

»Wie haben Sie den Mann so schnell identifizieren können, wenn er keine Papiere bei sich hatte?«, fragte Phil.

»Er trug spanische Schuhe und italienische Jeans. Das Hemd stammte aus einem Geschäft in Lissabon. Der Parka ist in Frankreich hergestellt. Da war uns klar, dass er von einem Schiff kommen musste. Am Pier 24 liegen drei Frachter. Einer, die Junquera, hatte drei Stunden vor der angenommenen Tatzeit angelegt. Der Erste Offizier und ein Matrose, ein Puerto Ricaner namens Lino Carrai, haben ihn noch am Tatort als den Mann identifiziert, der in Lissabon unter dem Namen Brian Denley angemustert hatte. Jetzt sind Sie aber dran, Gentlemen«, sagte Kramer. »Sie haben mir immer noch nicht verraten, weshalb Sie sich für einen erstochenen und ausgeraubten Seemann interessieren.« Er hielt ein Fernschreiben hoch. »Deshalb kann es nicht sein.«

»Was ist das?«, fragte ich.

»Ein Telex vom Pentagon. Die Jungs sind sehr fix, wenn es um eines ihrer verlorenen Schäfchen geht. Sie haben die Fingerabdruckformel bestätigt. Hier steht: Denley, Brian, dreiunddreißig Jahre alt, weiß und so weiter, geboren in Hightstown, New Jersey, 1970 aus einem Armylazarett bei Saigon geflohen. Danach illegal in die Staaten eingereist, hielt sich einige Tage in Hightstown im Haus seiner Eltern auf. Bevor die Militärpolizei zugreifen konnte, verschwand er. Vermutlich gelangte er über Kanada nach Europa.«

Während des Vietnamkriegs gab es in Kanada und Schweden zahlreiche Helfer, die desertierten GIs bei der Flucht und nach der Flucht halfen.

»Denley hat seinen Frieden mit Uncle Sam gemacht«, fuhr Kramer fort. »Sein Verstoß gegen die Militärgesetze fiel bereits unter die Bestimmungen der Carter-Amnestie. Heute wäre seine Fahnenflucht ohnehin verjährt. Vor zwei Wochen hat das Pentagon sowohl die Wirksamkeit der Amnestie als auch die Verjährung im Fall Denley der amerikanischen Botschaft in Lissabon auf Anfrage ausdrücklich bestätigt.«

Da kehrte ein Mann nach vielen Jahren nach Hause zurück und wurde am Tag seiner Ankunft getötet ...

Wahrscheinlich war das kein Fall für uns. Ein gewöhnlicher Raubmord, wie er fast täglich passierte.

Unserem Chef John D. High war der Name Denley im Wust der täglich einlaufenden Meldungen aufgefallen.

»Vielleicht ist er mit Paul Denley verwandt«, sagte er. »Sehen Sie sich den Fall an. Prüfen Sie, ob es irgendwelche Verbindungen gibt. Ob es sich um einen Racheakt handeln kann, mit dem der Täter Paul Denley treffen wollte.«

Phil und ich wussten genau, was unser Chef in Wirklichkeit im Sinn hatte. Er hoffte, dass wir auf irgendetwas stoßen könnten, das Paul Denley das Genick brechen würde.

»Sie wissen, wer Paul Denley ist?«, fragte ich Lieutenant Kramer.

Er kniff die Lider zusammen. »Verdammt, ja! Paul Denley! Das muss der Kerl sein, der Häuser in den Slums aufkauft.«

»Ganze Straßenzüge«, bestätigte Phil.

»Wie bei Monopoly«, ergänzte ich.

»Er beschäftigt ein paar Schlägerbanden.« Kramer nickte. »Ich weiß Bescheid. Die Leute, die noch in den Ruinen hausen, lässt er auf die Straße setzen. Dabei schert er sich einen Dreck um Recht und Gesetz. Wenn er die Leute draußen hat, fallen diese armen Teufel vollends der Stadt zur Last. Umgekehrt kann er, wenn die Häuser endlich geräumt sind, neue Bebauungspläne bei der Stadt einreichen ...«

»Und Gelder aus der Sanierungsumlage ausklinken«, bemerkte Phil. »Damit kauft er dann andere Häuserblocks. Auf diese Weise hat er sich hochgeschaukelt.«

»Er dürfte einer der bestgehassten Männer New Yorks sein«, sagte Kramer. »Ich glaube, wenn der Kerl mal die falsche Abfahrt erwischt und in der Bronx, in Harlem oder Williamsburg landet, wird er von den Leuten zerrissen.«

»Er zeigt sich nicht in der Öffentlichkeit«, erwiderte Phil.

Ich nahm ein Foto in die Hand, auf dem das Gesicht des Toten zu erkennen war. Die Nase saß etwas schief in dem flachen Gesicht, und der verzerrte Mund ließ den Schmerz ahnen, den der Mann im Augenblick seines Todes empfunden haben mochte.

»Sie nehmen also an, dass der Tote mit Paul Denley verwandt war«, stellte Kramer fest.

Ich nickte. »Das Pentagon hat Ihnen bestätigt, dass Brian Denley in Hightstown geboren wurde«, erklärte ich. »Paul Denley ist fünfundfünfzig Jahre alt und stammt ebenfalls aus Hightstown.«

»Brian Denley könnte also sein Sohn gewesen sein.« Kramer schüttelte langsam den Kopf. »Dann kann ich Ihnen eine pikante Einzelheit mitteilen, Gentlemen.« Er hielt das Fernschreiben des Pentagon noch in der Hand. »Es war der eigene Vater, der vor dreizehn Jahren die Militärpolizei darauf hingewiesen hat, dass sich Brian bei ihm versteckte.«

»Der eigene Vater!«, wiederholte Phil fassungslos.

»Solche Leute gibt es«, meinte Kramer. »Die ertragen es nicht, einen Deserteur zum Sohn zu haben. Die setzen Desertieren mit Feigheit gleich. Denley hätte es wahrscheinlich eher verkraftet, wenn sein Sohn in Vietnam gefallen wäre. Ich schicke ein Telex ans Standesamt in Hightstown, New Jersey«, sagte er dann. »In ein, zwei Stunden haben wir Gewissheit. Wollen Sie warten? Oder später anrufen?«

Ich nahm ein Foto des toten Brian Denley an mich und stand auf. »Ich weiß etwas Besseres. Ich werde ihn fragen. Und wenn er Brians Vater ist, soll er seinem toten Sohn ins Gesicht sehen.«

2

Obwohl es bei verschiedenen Behörden in den Staaten New York und New Jersey umfangreiche Aktensammlungen über Paul Denleys Aktivitäten gab, war über den Mann selbst sehr wenig bekannt.

Fotos existierten unseres Wissens nicht. Er war nicht vorbestraft. Ermittlungsverfahren wegen Bestechung, Erpressung oder Nötigung, wegen Androhung von Gewalt oder Anstiftung zur Körperverletzung waren bisher ausnahmslos im Sand verlaufen. In keinem einzigen Fall war es gelungen, sein persönliches Erscheinen vor Gericht oder einem Untersuchungsausschuss zu erzwingen. Jedes Mal war bereits die Zustellung der Vorladungsurkunden misslungen.

Deshalb hatte das FBI vor einigen Monaten begonnen, eigene Ermittlungen anzustellen. Es bedurfte keiner großen Klimmzüge, um eine Zuständigkeit der Bundespolizei zu begründen.

Allein die Tatsache, dass brutale Schlägerbanden die Häuser, die Denley kaufte, mit Gewalt räumten, erfüllte den Tatbestand der Verschwörung und des Bandenverbrechens. Bei Bandenverbrechen ist das FBI zuständig.

Wir brauchten nur zu beweisen, dass Denley die Befehle gab.

Der weiterreichende Tatbestand des organisierten Verbrechens würde zutreffen, wenn Denley der Mafia als Strohmann diente.

Seit Langem war bekannt, dass die Mafia Geld in Slumgebiete steckte. Wenn sich die wirtschaftlichen Voraussetzungen eines Tages besserten und die Behörden darangingen, die Infrastruktur solcher Bezirke, zum Beispiel in der Bronx, in Harlem oder Brooklyn, umzugestalten, würden astronomische Gewinne anfallen – vorausgesetzt, man hätte rechtzeitig investiert.

Selbst wenn Grund und Boden in den Slums vergleichsweise billig zu haben war, bedurfte es großer Geldmengen, um Häuserblocks in dem Umfang, wie Denley es tat, an sich zu raffen.

Woher das Geld stammte, das er in den Slums anlegte, konnte bisher nicht geklärt werden. Denleys Anwälte verweigerten dazu jede Auskunft, und Paul Denley äußerte sich überhaupt nicht, was sein gutes Recht war. Vielleicht hatte er tatsächlich klein angefangen, Glück gehabt und sich allmählich hochgeschaukelt, obwohl es unwahrscheinlich war. Denn Paul Denley war alles andere als der typische Spekulant, der schon mal alles auf eine Karte setzte.

Bis vor zehn Jahren hatte er in Hightstown als Sachbearbeiter in der Finanzierungsabteilung einer Bank gearbeitet. Korrekt, aber fantasielos und unbedeutend, lautete die Beurteilung durch seine Vorgesetzten. Geld unterschlagen hatte er nicht, das stand fest.

Der korrekte, fantasielose Bankangestellte hatte seine Vorgesetzten dennoch getäuscht. Er hatte sich zu einem mit allen Wassern gewaschenen Immobilien- und Finanzierungsfachmann gemausert. So brachte er die besten Voraussetzungen mit, um den großen Bossen von der ehrenwerten Gesellschaft zu dienen – als Experte oder Strohmann oder beides.

Wir brauchten Denley zwar nur zu beweisen, dass er mit Geld arbeitete, das aus unversteuerten Einnahmen oder aus Verbrechen stammte. Doch das war ein aussichtsloses Unterfangen, denn das Mafiageld, das in den Staaten investiert wurde, war längst in Europa gewaschen worden und floss als Kapital anonymer europäischer Anleger zurück.

Ob das Kapital, mit dem Denley arbeitete, ihm nun gehörte oder nicht, wir hatten nichts gegen ihn in der Hand.

Deshalb konnten wir ihn nicht zwingen, in eigener Sache Erklärungen abzugeben.

Jetzt konnte er sich nicht mehr verstecken. Im Leichenschauhaus lag ein Toter, der möglicherweise sein Sohn war.

Von Denleys Immobilienimperium waren nur eine Postfach- und eine Telefonnummer bekannt. Unter der Telefonnummer meldete sich ein Auftragsdienst. Wahrscheinlich gab es noch andere Telefonanschlüsse. Die waren jedoch nicht auf Denleys Namen oder sein Büro registriert.

Wir wussten, dass er eine Wohnung in einem neueren Apartmenthaus auf der Lower West Side besaß, den größten Teil seiner Zeit jedoch in seinem Büro verbrachte. Das Büro befand sich in einem alten Bürohaus in der Downtown, in unmittelbarer Nähe des Woolworth Building.

»Ich freue mich richtig, den Kerl endlich mal von Nahem zu sehen«, sagte Phil, während der altmodische Käfigaufzug langsam aufwärts ruckte.

Ich nickte grimmig. »Seine Anwälte oder Sekretäre können uns jetzt nicht die Tür vor der Nase zuschlagen.«

»Ob er es schon weiß?«

In den Zeitungen hatte nur eine kleine Notiz im Innenteil gestanden. Ein ermordeter und ausgeraubter Seemann war keine Schlagzeile wert.

Es gehört zu meinem Job, dass ich häufig den Unglücksboten spielen muss. Zu oft eigentlich. Kaum einen anderen Teil meiner Arbeit verabscheue ich so sehr wie diesen.

Diesmal hoffte ich, dass ich derjenige wäre, der Denley die traurige Nachricht als Erster überbrachte.

Denley war reich geworden, indem er die Ärmsten der Armen ihrer Behausungen beraubte. Er musste ein hartherziger Mann sein. Ich würde gern sehen, wie hart er in Wirklichkeit war.