1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Krimi

- Serie: Jerry Cotton Sonder-Edition

- Sprache: Deutsch

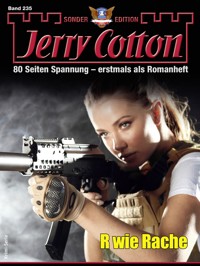

Mit Dentrow schleusten die Russen ihren besten Agenten in die Vereinigten Staaten ein. Er sollte den Schlüssel zu den geheimen Labors auf der Marinestation El Toro in Kalifornien finden. Sein größter Trumpf bei diesem Kommandounternehmen bestand in Patricia Allen, die von fanatischem Hass gegen alle Amerikaner erfüllt war. Ihr ganzes Dasein drehte sich um eine Devise: R wie Rache ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Cover

R wie Rache

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Vorschau

Impressum

R wie Rache

Mit Dentrow schleusten die Russen ihren besten Agenten in die Vereinigten Staaten ein. Er sollte den Schlüssel zu den geheimen Labors auf der Marinestation El Toro in Kalifornien finden. Sein größter Trumpf bei diesem Kommandounternehmen bestand in Patricia Allen, die von fanatischem Hass gegen alle Amerikaner erfüllt war. Ihr ganzes Dasein drehte sich um eine Devise: R wie Rache ...

1

Roy Neill beugte sich über die rothaarige Frau, die mit dem Rücken an der Karosserie eines Dodge lehnte. Er sah die vollen roten Lippen über der ebenmäßigen Reihe ihrer herrlichen Zähne und dachte bei sich, dass die Nacht gerettet war. Seine Lippen waren nur noch wenige Inch von denen der Frau entfernt, als er den harten Gegenstand spürte, den sie ihm in den Magen drückte.

Ihr Gesicht verzog sich zu einem spöttischen Lächeln, der Glanz ihrer Augen war ebenso kalt wie Polareis.

»Yankee«, sagte die Rothaarige verächtlich, die sich Roy Neill als Patricia Allen vorgestellt hatte.

Neill starrte sie an. Sie hatte zwar eine Waffe in der Hand, doch sie blieb eine Frau. Solange er sich zurückerinnern konnte, hatte er sich noch nie von einer Frau aufs Kreuz legen lassen.

Roy Neill versuchte, sich mit einer schnellen Bewegung vor dem Lauf der Waffe wegzudrehen, als er einen hart geführten Stoß zwischen die Beine bekam.

Patricia Allen hatte mit einer schnellen Bewegung das Knie hochgerissen.

Roy Neill wurde zurückgeschleudert. Heftiger Schmerz brandete durch seinen Körper. Er wollte schreien, aber es fehlte ihm die Luft. Er presste beide Hände zwischen die Beine und ging in die Knie.

»Yankee«, wiederholte Patricia Allen. »Mach noch eine falsche Bewegung oder versuch noch einen Trick, und es ist aus mit dir!«

Der Schmerz ließ nach. Roy Neill blickte in das harte und abweisende Gesicht der Frau. Jetzt wusste er endgültig, dass sie keine Partnerin für schnelle Abenteuer war. Dann rutschte sein Blick tiefer. Er sah den dickbäuchigen Schalldämpfer, der auf den kurzen 38er geschraubt war. Sie hielt die Waffe so, dass sie auf seinen Magen zielte. Roy Neill hegte keinen Zweifel daran, dass sie schießen würde, wenn er etwas gegen sie zu unternehmen versuchte.

Er richtete sich auf und strich sich die Haare aus der Stirn. Seine Gedanken überschlugen sich. Er kannte die Frau nicht. Heute Abend auf der Party war sie ihm zum ersten Mal begegnet. Er konnte sich auch keinen Reim darauf machen, was das Schauspiel hier sollte. Er war ein Mann, der zurückgezogen lebte. Seine einzigen Feinde konnten die Ehemänner einiger Frauen sein, die er mal für eine Nacht mit in sein Apartment genommen hatte, um sie gleich am nächsten Morgen wieder an den heimischen Frühstückstisch zu schicken.

Patricia Allen deutete mit einem knappen Zeichen auf die Buschgruppe, die sich jenseits des Parkplatzes befand. Von dort aus fiel das Grundstück sanft zum privaten Strand ab.

Andere Leute kamen aus dem Haus. Patricia störte das nicht. Sie schien sich völlig sicher zu fühlen. Sie schob die Hand mit dem 38er unter das weite weiße Jackett und lächelte zwei Männern zu, die in einiger Entfernung vorbeigingen und in ihren Wagen stiegen.

»Zum Strand, Yankee!«

Roy Neill spürte die Schweißtropfen, die sich auf seiner Stirn reihten. Er hatte immer ein Leben am Rand des Todes geführt. Aber wenn die Frau jetzt den Finger krumm machte und ihn zur Hölle schickte, hatte er keinen Schimmer, warum sie es tat. Wenigstens das wollte er wissen, wenn es so weit war.

Roy Neill setzte sich in Bewegung. Er drehte sich um, hörte die Schritte der betörend schönen Frau hinter sich und ging langsam zum Strand. Der Parkplatz hinter der Villa war von einigen Laternen beleuchtet. Jetzt tauchte er in die Dunkelheit, und seine Augen mussten sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen. Mehr oder weniger blind taumelte er den sanft geneigten Hügel zum Strand hinunter. Dann sah er die beiden Männer, deren dunkle Schatten sich gegen den helleren Horizont abhoben. In einiger Entfernung entdeckte er auch die kleine Jacht, die im Wasser dümpelte.

»Weiter! Wir haben keine Zeit.«

Die Stimme der Frau in seinem Rücken klang wie das Zischen einer Schlange. Sie jagte Neill eine Gänsehaut über den Rücken.

Er ging weiter. Noch immer fragte er sich, was er verbrochen hatte und wer etwas von ihm wollte. Dann hatte er die beiden Männer erreicht, die Jeans, Polohemden und leichte Strandjacken trugen.

»Roy Neill?«, fragte einer der beiden mit tiefer Stimme und einem fürchterlichen Akzent.

Neill nickte. Mit dem Jackettärmel rieb er sich den Schweiß von der Stirn. »Ich weiß wirklich nicht, was das zu bedeuten hat. Wenn ich mal etwas mit Ihrer Frau hatte, dann tut es mir leid. Es wird nicht wieder vorkommen.«

Zum ersten Mal seit dem Zwischenfall auf dem Parkplatz lächelte Roy Neill. Und zum ersten Mal hatte er wieder das Gefühl, nicht mehr in Lebensgefahr zu schweben. Für ihn war klar, dass es sich um eine Verwechslung handelte. Sie hatten einen anderen Mann haben wollen und versehentlich ihn gegriffen.

»Ich bin Oberst Sergej Dentrow«, sagte der Mann, der ihn gerade nach seinen Namen gefragt hatte. Der Oberst war groß und sehr schlank. Er hatte einen schmalen Schädel, aus dem die Nase wie ein Geierschnabel hervorstand. »Sergej Dentrow, KGB.«

Roy Neill starrte ihn entgeistert an. Er hatte den Mann schon einmal irgendwo gesehen, aber er erinnerte sich nicht, wo und wann das gewesen war.

»Was habe ich mit dem KGB zu tun?«, fragte er mit heiserer Stimme. »Sie scheinen mich zu verwechseln.«

Die Frau, die sich ihm auf der Party als Patricia Allen vorgestellt hatte, kam an ihm vorbei und stellte sich zwischen sie. Ein spöttisches Lächeln kräuselte ihre vollen Lippen. Die Waffe mit dem aufgeschraubten Schalldämpfer hielt sie in der Hand. Noch immer zielte der Lauf auf seinen Magen.

»Ich weiß, dass du dir das alles etwas anders vorgestellt hast, Roy«, sagte sie mit einer Samtstimme, die nicht zu ihrer kriegerischen Aufmachung passte. »Vielleicht läuft es genauso ab. Kommt darauf an.«

»Worauf?«

»Kommen Sie mit aufs Boot«, sagte der andere, der einen halben Kopf kleiner und mindestens zwanzig Pfund schwerer als Sergej Dentrow war.

Roy Neill folgte ihnen durch das seichte Wasser, das ihm gerade bis zur Hüfte reichte, als sie das Boot erreichten. Zwei weitere Männer erschienen an Deck. Sie halfen ihm hinauf und brachten ihn zum schmalen Niedergang ins Innere der Jacht.

Im Salon musste er den Kopf einziehen. Er setzte sich, als der Oberst ihm ein Zeichen dazu gab. Hinter dem Oberst blieb Patricia Allen in der Tür des Salons stehen. Diesmal hielt sie die Waffe nicht mehr in der Hand. Das war auch nicht notwendig. Außer ihnen befanden sich drei Männer an Deck. Es war also unmöglich für ihn zu entkommen.

»Eleonore McDowell«, sagte der Oberst, nachdem er sich eine Zigarette angezündet hatte. Er schob Neill das Päckchen über den schmalen Tisch zu.

Neill umklammerten das Paket so fest, dass es unter seinem Griff zerknüllte.

Sergej Dentrow lächelte.« Ich weiß, Sie haben Eleonore lange nicht mehr gesehen, Neill. Ich weiß, dass Eleonore die Scheidung eingereicht hat und Sie sich bisher dagegen gewehrt haben, Neill. Vielleicht weil Sie es nicht ertragen können, von einer Frau verlassen zu werden. Vielleicht darum, weil Sie sie noch immer lieben. Darauf ließen Ihre letzten Briefe schließen.«

Neill nahm eine Zigarette aus dem Paket. Es war nicht seine Marke, aber das war ihm gleich.

Eleonore hatte ihn vor einem halben Jahr verlassen. Wegen einer dummen Gans, die ihm über den Weg gelaufen und mit der er im Ehebett gelandet war. Sie hatte ihn verlassen, einen Job als Korrespondentin in Moskau angetreten und ihren Anwalt mit der Scheidung beauftragt. Eine Scheidung, gegen die er sich in der Tat stemmte. Er liebte sie. Und sie liebte ihn, daran gab es keinen Zweifel. Sie hatte die Scheidung aus verletztem Stolz eingereicht und bereute diesen Schritt sicherlich schon lange. Er hatte ihr geschrieben. Zweimal hatten sie telefoniert. Es war alles in der Schwebe. Ende der Woche wollten sie sich in New York treffen, um in Ruhe miteinander zu reden.

Private Angelegenheiten, über die der Oberst vom KGB genau informiert war.

»Was ist mit Eleonore?«, fragte Roy Neill.

»Sie hat Pech gehabt«, sagte Patricia Allen, die in den Salon trat und neben Neill stehen blieb. So dicht, dass er ihr betörendes Parfüm roch und die Wärme spürte, die ihr vollendeter Körper ausstrahlte. Eine wirklich begehrenswerte Frau, der kaum ein Mann widerstehen konnte. »Sie hat Pech gehabt, weil sie sich an den falschen Mann herangemacht hat, um etwas zu erfahren.«

Neill schaute die rothaarige Frau ungläubig an.

»Sie haben Eleonore nur einige Wochen gekannt, bevor Sie sie heirateten«, sagte Sergej Dentrow. »Danach waren Sie genau ein halbes Jahr glücklich verheiratet, bevor Eleonore Sie mit einer anderen erwischte und den Job wieder annahm, den sie eigentlich nicht mehr machen wollte.«

»Ich verstehe kein Wort«, sagte Roy Neill.

»Der Oberst will sagen, Eleonore ist Agentin der CIA, Roy«, sagte Patricia Allen. »Sie hat Pech gehabt, und wir haben sie geschnappt.«

Neill schüttelte den Kopf.

Dentrow griff in eine Schublade und legte ein Foto auf den Tisch. »Das ist doch Eleonore, oder?«

Neill riss das Bild förmlich an sich. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er auf das Foto der nackten Frau, die in einer kahlen Zelle kauerte und deren Körper eindeutig Spuren von Misshandlungen aufwies. Mit verzweifeltem, trostlosem Blick schaute sie in die Kamera.

Mit einem Satz sprang Neill auf.

Patricia Allen wich zur Seite aus. Plötzlich hielt sie die Waffe wieder in der Hand.

»Das hat keinen Zweck«, sagte Dentrow. »Setzen Sie sich wieder hin, Neill!«

Neill setzte sich. Noch einmal warf er einen Blick auf die Fotografie.

»Wo ist sie?«, fragte er dann.

»In Moskau, Mister Neill.«

Neill nahm die Zigarette wieder auf, die er eben in den Aschenbecher gelegt hatte. Er rauchte einen tiefen Zug, um seine aufgescheuchten Nerven zu beruhigen.

»Was wollen Sie?«, fragte er und schaute dem Oberst in die Augen.

»Wir wollen nichts anderes, als dass Sie das Leben Ihrer Frau retten, Mister Neill.«

Joy Williamsson rannte um ihr Leben. Die Leute, bei denen sie abkassieren wollte, befanden sich dicht auf ihren Fersen. Sie konnte ihre Schritte hören. Schweiß rann ihr über das Gesicht. Ihr Atem flog, ihre Lungen stachen.

Mit letzter Kraft erreichte sie den schmalen Durchgang zwischen zwei Lagerhallen. Sie huschte in die dunkle Gasse und presste sich gegen das rissige Holz der Schuppenwand.

Auf dem Kopfsteinpflaster klangen Schritte ihrer Verfolger auf. Motorengeräusch war zu hören. Dann zerschnitt der scharfe Lichtstrahl aufgeblendeter Scheinwerfer die Dunkelheit des Piers.

Joy Williamsson presste beide Hände auf den Mund und hielt die Atemluft zurück, die sie bisher keuchend ausgestoßen hatte. Vielleicht würden sie vorbei laufen oder die Suche nach ihr aufgeben, wenn sie sie nicht mehr entdeckten.

Das war ihre einzige Hoffnung der hochgewachsenen, nachdem sie einen folgenschweren Fehler begangen hatte.

Schatten huschten an dem schmalen Durchgang der beiden Lagerhallen vorbei. Sie erkannte keinen der Männer, doch sie war sich sicher, dass sie ihnen mindestens schon einmal in der Botschaft begegnet war.

Dann kam der Wagen. Er fuhr im Schritttempo. Einen Moment konnte Joy Williamsson die beiden Insassen sehen, die sich weit nach vorn gebeugt hatten und mit wachen Augen die Gegend absuchten.

Sie erkannte Antropow, offiziell ein Botschaftsmitglied. Aber selbst die Amerikaner wussten, dass das nur eine Tarnung für den KGB-Mann war.

Unwillkürlich kauerte sich Joy Williamsson zusammen. Sie schloss die Augen. Eine Vogel-Strauß-Taktik. Sie wusste es, es beruhigte sie jedoch, die Männer nicht sehen zu müssen, die gekommen waren, um sie zu töten.

Sekunden später herrschte wieder Ruhe. Die Schritte ihrer Verfolger hatten sich auf dem weiten Pier verloren. Das Motorengeräusch des Wagens war verstummt.

Joy Williamsson nahm die Hände vom Mund. Sie war einem Erstickungsanfall nahe. Gierig sog sie den frischen Sauerstoff in die Lungen. Ihr Körper hörte auf zu zittern. Ihre Gedanken konnten wieder klar arbeiten.

Sie löste sich von der Bretterwand des Schuppens, streifte die Schuhe von den Füßen und ließ sie stehen. Einige Sekunden lang zögerte sie. Dann huschte sie auf das nasse Kopfsteinpflaster des Piers. Sie blieb stehen und schaute sich suchend um.

Das Tor des Schuppens, der sich gegenüber befand, stand halb offen. Joy Williamsson überlegte nicht lange. Sie rannte los. Es waren nicht mehr als zwanzig Yards, aber es kam ihr vor wie die Strecke zum Mond und zurück. Das Herz schlug ihr bis zum Hals hinauf, als sie endlich in die Dunkelheit des Schuppens eintauchte und das Tor hinter sich zu schließen versuchte.

Es gelang ihr nicht. Die rostigen Scharniere klemmten.

Sie schaute sich um. Rechts neben dem Eingang befand sich die Kabine des Lagermeisters. Ein Büro, das wie ein gläserner Käfig aussah und von allen Seiten her einzusehen war.

Joy Williamsson überlegte nicht lange. Sie huschte auf den gläsernen Kasten zu. Als sie dicht genug heran war, entdeckte sie das Telefon auf dem Schreibtisch.

Ein alter schwarzer Kasten. Er erschien ihr wie der Retter in höchster Not. Noch einmal hielt sie die Luft an und lauschte nach draußen. Nichts war zu hören.

Vielleicht hatten die Verfolger es aufgegeben. Vielleicht befand sie sich in Sicherheit, und es war nicht notwendig, Hilfe zu holen.

Sie huschte in den gläsernen Kasten und blieb neben dem Telefon stehen. Als sie draußen das Motorengeräusch des Wagens hörte, griff sie nach dem Hörer.

»Von wo kam der Hilferuf?«, fragte ich, denn ich hatte den Kollegen aus der Zentrale nicht richtig verstanden.

»Pier 52, Halle 27. Die Frau heißt Joy Williamsson. Sie sagt, sie sei Angestellte der sowjetischen Botschaft.«

Tony Brent saß neben mir. Ein junger G-man aus Chicago, der für einige Wochen Dienst in New York machen sollte. Vorgestern war Brent angekommen. Heute Abend hatte ich ihn zur Vernehmung eines stadtbekannten Dealers mitgenommen.

»Ist das nicht Sache der City Police?«, fragte Brent.

»Normalerweise schon«, sagte der Kollege aus der Zentrale, der die Frage mitgehört hatte. »Doch sie hat sich direkt an uns gewandt, wahrscheinlich weil ihr als Mitarbeiterin der Sowjetischen Botschaft unsere Telefonnummer geläufig ist. Wo stehst du, Jerry?«

»Jackson Square, an der Eighth Avenue.«

»Dann brauchst du nicht länger als zehn Minuten, Jerry. Über die Bloomfield Street kannst du genau auf den Pier auffahren. Aber vorsichtig! Es scheinen mehrere Leute hinter der Frau her zu sein, und die sind bewaffnet.«

»Hat sie sonst noch etwas gesagt?«, fragte ich, während ich den Jaguar in die 13th Street zog und mich mit hohem Tempo der Kreuzung Hudson Street näherte.

»Sie will etwas herausgefunden haben, was uns auch brennend interessiert, Jerry. Mehr Zeit zum Sprechen war nicht. Angeblich standen die Verfolger schon vor der Tür. Beeile dich! Ich schicke Steve Dillaggio und Zeerookah ebenfalls los. Die werden fünfzehn Minuten nach euch dort eintreffen. Soll ich die City Police verständigen?«

»Dillaggio und Zeerookah reichen sicherlich aus. Wenn nicht, schalten wir die Cops ein. Ende.«

»Ende, Jerry.«

Tony Brent warf mir einen zweifelnden Blick zu. Er kam gerade von der Academy und sollte sich in New York den ersten Wind um die Nase wehen lassen. Er war achtundzwanzig Jahre, ein zierlicher blonder Bursche, der die besten Beurteilungen seiner Ausbilder mitgebracht hatte. Ein G-man mit Zukunft.

Ich sah ihn nach der Waffe tasten. Er löste die Lederschlaufe, mit der der 38er im Holster gehalten wurde. Dann griff er nach den Zigaretten und zündete sich ein Stäbchen an. Es war sein erster Einsatz. Ich fand es gut, dass er nervös war. Ich mag die Leute nicht besonders, die in eine kritische Situation hineinfahren und ihre Gefühle unterdrücken. Es war besser, während der Fahrt nervös zu sein als nachher, wenn dazu wirklich keine Zeit mehr war.

»Vielleicht ist auch nichts dran, Tony«, sagte ich.

»Sie meinen, eine hysterische Frau oder jemand, der FBI-Beamte laufen sehen will?«

Ich grinste ihn an. »Alles schon einmal da gewesen, Tony.«

»Okay, wir werden sehen, Jerry.«

Ich beschleunigte das Tempo. Nach der Hitze des Tages zog vom Hudson ein feiner Dunstschleier durch die City.

Es war 11 Uhr, als ich die Bloomfield Street erreichte. Rechts von uns befand sich Pier 53 der New York City Line. Links der Riesenkomplex der Lagerhallen. Dahinter Pier 2. Ich orientierte mich an den Nummern, die an der Giebelseite der Hallen angebracht waren.

Die 14 tauchte vor uns im Scheinwerferlicht auf.

Ich verlangsamte das Tempo und warf einen Blick auf meinen Kollegen aus Chicago. Tony war wieder ruhig geworden, genau wie ich es erwartet hatte. Sein Gesicht wirkte angespannt und konzentriert. Diesen ersten Einsatz hatte er sich in Gedanken sicherlich schon hundertmal und mehr vorgestellt. Das hieß, er war geistig darauf eingestellt.

Ich fuhr bis Nummer 23. Dann hielt ich den Jaguar an.

»Okay, Tony«, sagte ich und deutete nach vorne. »Die übernächste Halle auf der linken Seite.«

Er folgte meinem Fingerzeig mit den Augen. Der Pier war dunkel. Ob ein Schiff an Pier 52 festgemacht hatte, war von hier aus nicht zu sehen. Auf jeden Fall wurde nicht mehr gearbeitet wie drüben bei der New York City Line.

Ich stieg aus. Brent folgte mir. Geduckt rannten wir bis Nummer 26 und blieben im Schatten stehen. Es herrschte eine beinahe friedliche Stille. Nichts war zu hören. Nur hin und wieder die Wellen des Hudson River, die gegen die Kaimauer klatschten.

Es dauerte einen Moment, bis sich meine Augen an die schlechten Lichtverhältnisse gewöhnt hatten. Dann sah ich die Schuppentür, die halb geöffnet war.

Ich gab Brent ein Zeichen. Gemeinsam zogen wir die Dienstwaffen und liefen geduckt die letzten zwanzig Yards bis zur Seitenwand von Lagerhalle 27.

Noch immer herrschte absolute Stille.

Tony Brent schüttelte den Kopf. Ich dachte wahrscheinlich das Gleiche wie er. Entweder waren wir zu spät gekommen, oder es hatte sich um einen falschen Alarm gehandelt. Wenn jemand eine Hetzjagd auf eine Frau veranstaltete, ging das in der Regel nicht geräuschlos vonstatten. Dann hätten wir mindestens einen Burschen sehen müssen.

»Ich gehe voraus, Tony«, sagte ich flüsternd. »Sie halten sich dicht hinter mir. Ich betrete die Halle zuerst. Wenn sich nichts tut, kommen Sie nach. Alles verstanden?«

Brent nickte. Ich sah, dass seine Faust den 38er fester umspannte und seine Lider etwas schneller als normal schlugen.

Zum ersten Mal hatte ich ein komisches Gefühl in mir. Es wäre mir lieber gewesen, wenn sich Phil Decker an meiner Seite befunden hätte. Ich kannte Brent zu wenig, um mich blind auf ihn verlassen zu können. Wenn es wirklich noch zu einem Zwischenfall kam, wusste ich nicht, wie er reagieren würde.

»Okay, Tony.« Ich legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Es ist immer einmal das erste Mal.«

Er grinste offen und strich sich über die etwas zu langen blonden Haare.

»Klar«, sagte er, »aber ich habe ja einen alten Hasen als Begleiter. Es wird schon schiefgehen.«

Ich bog um die Ecke der Halle, befand mich vorne auf der Straße, die Kopfsteinpflaster hatte, und drei Schritte neben der halb offenen Tür, die in die Halle hineinführte. Eine Sekunde zögerte ich und wartete darauf, dass sich das seltsame Gefühl in mir verflüchtigte. Dann drückte ich mich durch den Türspalt hindurch ins Innere der Halle.

Ich ging einige Schritte in die Dunkelheit und hielt mich rechts an den Kisten, die bis zur Decke hinauf gestapelt waren. Schließlich hatten sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt.

Hinter mir hörte ich Brent die Halle betreten. Er ließ sich verdammt wenig Zeit. Seit meinen Eintritt war nicht einmal eine halbe Minute verstrichen. Wenn es hier eine Gefahr gab, konnte ich sie unmöglich so schnell ausgemacht haben.

Ich blieb stehen und starrte auf den gläsernen Kasten, in dem sonst der Hallenmeister seinen Dienst versah.

Zuerst war es nur ein dunkler Schatten, den ich hinter der Glasscheibe wahrnahm. Dann wurde daraus die Gestalt einer Frau, die hoch aufgerichtet im gläsernen Viereck stand und mit weitaufgerissenen Augen in meine Richtung starrte.

Unwillkürlich duckte ich mich. Ich wollte Brent etwas zurufen, dazu kam ich nicht mehr.

Rechts neben dem gläsernen Kasten tauchten zwei weitere Schatten auf. Im nächsten Sekundenbruchteil fraßen sich helle Feuerzungen durch die Dunkelheit.

Ein Schrei brach sich in den Explosionen der Schüsse. Die Frau war plötzlich verschwunden. Dann spürte ich einen ungeheuer harten Schlag am Kopf.

Ich wurde zurückgeschleudert, prallte seitlich gegen die Kisten, und in meinem Schädel spielte sich die nächste Explosion ab, bevor ich das Bewusstsein verlor.

2

Es war noch dunkel um mich, als ich die Augen wieder aufschlug. Stechender Schmerz schien meinen Schädel auseinanderzureißen. Ich tastete nach dem Kopf und spürte Blut unter meinen Fingern. Dann erst erinnerte ich mich, wo ich war und was sich ereignet hatte. Brent fiel mir ein. Und die Frau, deren Schatten ich im Glaskasten ausgemacht hatte, bevor die Schüsse gefallen waren.

Ich richtete mich auf, stützte mich an den Kisten in meinem Rücken ab, und es dauerte einige Sekunden, bevor ich den festen Stand wiederfand. Blut rann mir in die Augen. Ich wischte es mit dem Handrücken weg und starrte in die Dunkelheit.

»Brent!«, schrie ich. »Brent?«

Ich taumelte auf den gläsernen Kasten zu, in dem ich vorhin die Frau gesehen hatte. Etwas lag mir im Weg. Ich stolperte und schlug zu Boden. Ich drehte mich auf die Seite, und meine Hand berührte einen Körper.

Brent!

Er lag auf dem Rücken, nur drei Yards von dem Kasten entfernt. Seine gebrochenen Augen starrten gegen die Decke der Lagerhalle. Es war der erstaunte Blick eines Menschen, der nicht begriff, dass es ihn erwischt hat. Seine Hemdbrust war blutdurchtränkt.

Er hatte sich hinter mir befunden, als die Leute mit dem Feuerwerk begannen. Daran konnte ich mich noch gut erinnern. Es hatte mich am Kopf erwischt, wahrscheinlich ein Streifschuss, und Brent hatte geschrien. Auch daran konnte ich mich erinnern. Sie mussten ihn getroffen haben, aber er hatte trotz seiner Verletzung versucht, an den Glaskasten heranzukommen, um etwas für die Frau zu tun, die er ebenfalls gesehen hatte.

Etwas schnürte mir die Kehle ab. Es waren Entsetzen und Wut gleichzeitig. Und Trauer. Es war sein erster Einsatz gewesen!

Ich wollte mich aufrichten, als der Glaskasten vor mir für den Bruchteil einer Sekunde hell erleuchtet wurde. Eine fürchterliche Explosion zerriss die Stille. Dann breitete sich das Feuer in Windeseile aus.

Ich spürte Scherben auf mich niederprasseln. Holz und Eisen jagten wie Geschosse durch die Halle.

Ich presste mich dicht gegen den Boden. Eine Sekunde lang. Dann sprang ich auf und schaute mich um. Die Halle brannte lichterloh.

Es gab nur eine Erklärung: Die Burschen, die auf Brent und mich geschossen und den Sprengsatz in den gläsernen Kasten gelegt hatten, wollten keine Spur zurücklassen. Sie hatten leicht entflammbare Flüssigkeit auf dem Boden der Halle verteilt. Die Flammen würden in wenigen Minuten so um sich greifen, dass auch die Feuerwehr nichts mehr retten konnte.

Ich war eingeschlossen. Beißender Rauch legte sich auf meine Atemwege. Hinten links flog ein Fass in die Luft. Eine neue Feuersäule stieg auf. Wie Lavamasse rannte ein Flammenstrom in meine Richtung.

Ich dachte an die Frau, die ich im Glaskasten gesehen hatte, und an den toten Kollegen, der neben mir auf dem Boden lag. Helfen konnte ich keinem mehr.

Ich drehte mich um. Eine Feuerwand stand dort, wo sich der Ausgang aus der Halle befand. Der Wind, der von draußen hereinwehte, entfachte das Feuer schnell.

Die Kisten, an die ich mich eben noch gelehnt hatte, brannten schon bis zur Decke hinauf. Rechts an der Seite zerriss eine neuerliche Explosion die Wand. Durch das riesige Loch schlugen Flammen nach draußen.

»Jerry!«

Es war Zeerookah. Den Wagen hatte ich nicht kommen hören, aber jetzt vernahm ich die Stimme meines indianischen Kollegen.

»Jerry!«

Ich kniff die Augen zusammen, die vom Rauch brannten. Tränen rannen an meinem Gesicht hinunter.

»Mach das Tor auf, Zeery!«, brüllte ich. »Ich kann den Ausgang nicht erkennen.«

»Hier, Jerry!«

Das Tor wurde aufgerissen. Dort wo die Flammen vom Sauerstoff gespeist am höchsten schlugen, befand sich der Ausgang. Obgleich ich mitten in der Hölle saß, rieselte ein kalter Schauer meinen Rücken hinunter, als ich daran dachte, dass ich mir einen Weg durch das Flammenmeer bahnen musste.

»Verdammt, wir können da nicht rein, Jerry!« Das war Steve Dillaggio. Seine Stimme klang unnatürlich schrill. »Versuch rauszukommen!«

Meine Muskeln spannten sich an. Der Druck in meinem Schädel hatte genauso nachgelassen wie der eben noch unerträgliche Schmerz. Ich biss die Zähne zusammen, starrte in das Flammenmeer und rannte los.