10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

17 Millionen »ganz normale Männer« kämpften während des Zweiten Weltkriegs in Hitlers Armee. Felix Römer schafft aus über hunderttausend Seiten US-amerikanischen Vernehmungsberichten und Abhörprotokollen ein wirklichkeitsgetreues Bild der deutschen Wehrmacht. Hier sprechen die Akteure selbst – wir sehen den Krieg mit den Augen des normalen Soldaten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 887

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Für Setare

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe

1. Auflage 2012

ISBN 978-3-492-95869-1

Deutschsprachige Ausgabe:

© 2012 Piper Verlag GmbH, München

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagfotos: The U.S. National Archives and Records Administration, College Park, MD

Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell

VORWORT

Wer waren die vielen Millionen Männer, die als Soldaten der Wehrmacht und Waffen-SS Hitlers unseligen Krieg um Weltmacht und Lebensraum führten? Sie kamen aus der »arischen« Mehrheitsgesellschaft der NS-Diktatur, aus allen Schichten, Regionen und Konfessionen. Jene, die überlebten, prägten anschließend die Nachkriegszeit als Unternehmer und Arbeiter, Beamte und Angestellte, Politiker und sogar wieder als Soldaten.

Vor allem aber gehörten sie zu unseren Familien, waren sie unsere Väter, Großväter und Urgroßväter oder deren Brüder und Schwäger. Manche von ihnen leben noch, aber ihre Zahl nimmt Jahr für Jahr ab, und bald wird es nicht mehr möglich sein, sie persönlich zu befragen, ihnen zuzuhören oder auf ihr Schweigen zu stoßen. Noch trägt nahezu jeder nichtjüdische Deutsche und Österreicher ein Stück Erinnerung an die Soldatengeschichten im Zweiten Weltkrieg in sich, genährt durch die mündliche Überlieferung der Beteiligten oder ihrer nächsten Nachfahren. Für die Soziologen ist dieses »kommunikative« Gedächtnis – neben dem »kulturellen«, durch Bücher, Fernsehsendungen und Museen bewahrten – ein wichtiger Bestandteil unserer kollektiven Erinnerung an den Krieg.

Doch was wissen wir von unseren Angehörigen, die mit der Waffe in der Hand für eine ungerechte, ja verbrecherische Sache kämpften? Was ist uns bekannt von ihrem Verhalten, von ihrem Denken und Fühlen im Krieg? Die Suche nach den Verwandten ist immer auch eine Suche nach uns selbst, ein Ausloten von Grenzen, Identitäten und Ambivalenzen. Neben Neugierde gehört auch Mut dazu, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, zumal sie schmerzhaft sein kann: der geliebte Vater, Großvater …

Die Wegweiser und Markierungssteine dieser Suche sind verwittert und unzuverlässig. Oft sind alte Briefe und Fotos überliefert, die kaum zu dechiffrieren sind. Häufig aber bleiben nur die Nachkriegserzählungen, die wir verstehen, denen wir aber nicht trauen und nicht trauen können. Bis tief in die Enkelgeneration hinein sind sie noch präsent, die Geschichten vom Soldatsein. In ihnen ging es kaum um Kampf, Tod und Verbrechen, sondern in der Regel um gute Kameraden und kleine Abenteuer. Das Beschwiegene und Ausgeblendete war offensichtlich, aber nicht sichtbar. Die Ahnung, dass da noch viel mehr im doppelten Wortsinn Belastendes war, blieb allgegenwärtig und wurde bestärkt durch die seltenen Momente, in denen das selektive Erzählmuster durchbrochen wurde, in denen unterdrückte Segmente der Erinnerung, meist nur kurz und schnell wieder kontrolliert, an die Oberfläche drangen und sich in Worten und Emotionen äußerten.

Welches Kind, welcher Enkel wagte zu insistieren und zu fragen: Was hast du selbst Schreckliches erlebt – und angerichtet? Warst auch du ein Nazi? Der Umweg über das öffentliche Geschichtsbewusstsein vom Krieg der Wehrmacht war lange Zeit wenig hilfreich. Das kollektive Gewissen der Aufbaugeneration sollte nicht durch das Bohren in den offenen Wunden eines verbrecherischen Krieges beunruhigt werden. Die Strafverfolgung sowie die wissenschaftliche und moralische Aufarbeitung konzentrierten sich auf die Haupttäter und dabei vor allem auf die engsten Gefolgsleute Hitlers aus Partei und SS, während die kompromittierten Vertreter der alten Eliten – Offiziere, Diplomaten, Ministerialbeamte, Juristen, Wissenschaftler, Unternehmer – bald nach den Nürnberger Prozessen wieder in Ruhe gelassen und gesellschaftlich rehabilitiert wurden. Die meisten Täter und Helfer der NS-Diktatur blieben unbehelligt. Für die riesige Mehrheit etablierte sich ein Opfernarrativ, gefördert durch zahlreiche Artikel und Filme, Reden und Romane: Ein Teufel namens Hitler habe mit seiner kleinen verbrecherischen Clique »die« Deutschen verführt und ins Unglück getrieben. Sinnbild dafür war das »heroische« Leiden und Sterben der von bösen Mächten erst in den Krieg gehetzten und dann im Stich gelassenen Landser. Dass deutsche Soldaten nicht nur Opfer, sondern auch Täter waren, wurde in dieser dominierenden Nachkriegserzählung ausgelassen.

Die deutsche Geschichtswissenschaft hielt sich bei den Protagonisten der NS-Unrechtspolitik vornehm zurück und schenkte nachgeordneten Akteuren wie den einfachen Soldaten keine Beachtung. Seit den 1960er-Jahren wurden die kritischen Fragen nach deutschen Massenverbrechen und individuellen Verantwortungen lauter, doch die Historiker beschäftigten sich unter dem Einfluss der neuen Sozialwissenschaften inzwischen lieber mit überindividuellen Strukturen als mit Menschen. Das Bedürfnis der Öffentlichkeit nach leicht verständlichen Antworten wurde erst 1995 durch die Wanderausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung »Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944« befriedigt. Sie fielen so schockierend aus, dass eine bis heute nachwirkende Debatte folgte. Die von Hannes Heer verantwortete Wehrmachtsausstellung erklärte ebenso suggestiv wie pauschal die gesamte Wehrmacht zum »marschierenden Schlachthaus« und alle ihre Soldaten zu NS-Tätern, die aus ideologischer Überzeugung massenhaft zu Kriegsverbrechern und Mördern geworden seien. Auch wenn die Ausstellung wegen gravierender Mängel durch eine neue, seriöse Version ersetzt werden musste, hat sie das Geschichtsbild von der Wehrmacht und ihren Soldaten nachhaltig geprägt. Sie hat Diskussionen angeregt – in der Gesellschaft, in der Wissenschaft, in den Familien. Inwieweit sie den Dialog mit den Beteiligten eher vergiftete als förderte, da sich nun jeder ehemaliger Wehrmachtsangehörige unter Generalverdacht gestellt sah, muss offen bleiben. Die historische Forschung jedenfalls profitierte vom Schub der öffentlichen Debatte. Auf die Frage, wie viele Soldaten an Kriegs- und NS-Verbrechen beteiligt waren, wusste sie allerdings keine Antwort – dieses Problem ist empirisch kaum zu lösen. Doch auch die Suche nach den Rahmenbedingungen, Wahrnehmungsmustern und Motivlagen, die aus dem »normalen« Handeln von Soldaten die Übergriffe und Exzesse in extremen politisch-ideologischen und militärischen Konstellationen werden ließen, gestaltete sich schwierig.

Der Zeithistoriker, der den Biografien und Mentalitäten der einfachen Soldaten auf den Grund gehen will, stößt ebenso auf Quellenprobleme wie der nach der NS-Vergangenheit in seiner Familie fragende Nachgeborene. Die Militärakten besitzen einen anderen Fokus, die Nachkriegserinnerungen sind zigfach gefiltert, die Feldpost unterlag der Zensur und Selbstzensur, Tagebücher liegen selten vor. So war die Entdeckung der Vernehmungs- und Abhörprotokolle vieler Tausend deutscher (und italienischer) Kriegsgefangener in britischem und amerikanischem Gewahrsam ein Glücksfall, der Bewegung in die Erforschung der Soldaten unterhalb der bereits hinreichend untersuchten Generalselite bringt. Das Material erlaubt einen neuen Blick auf die Mentalität und das Rollenverständnis deutscher Soldaten. Hier sprechen Kameraden miteinander über den Krieg, kurz nach den Ereignissen, vermeintlich unter sich, daher ungeschützt und, trotz aller Anpassung an den Gesprächspartner, ohne die Rücksichten der Feldpost und gegenüber ihren Angehörigen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, geleitet vom Historiker Sönke Neitzel und dem Sozialpsychologen Harald Welzer, nahm sich der Auswertung dieses spektakulären Funds an. Das erste größere Resultat ihrer Arbeit war das gemeinsam von Neitzel und Welzer verfasste Buch Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben, das 2011 erschien und für großes Aufsehen sorgte.

Die Interpretation der beiden Autoren ist auf ihre Weise nicht weniger pointiert als die These der Wehrmachtsausstellung. Hannes Heer und sein Team orientierten sich an der historischen Sozialwissenschaft, für die das Denken und Handeln des Individuums durch die Gesellschaft und die in ihr vorherrschende Ideologie determiniert wird. Neitzel und Welzer argumentieren dagegen vor allem militärsoziologisch und sozialpsychologisch. Für sie ist die entgrenzte Kriegführung der Wehrmacht weniger in der NS-Ideologie als in der konkreten Lebenswelt und unmittelbaren Sinneswahrnehmung der Soldaten angelegt. Im Wettstreit der Paradigmen Intention versus Situation entscheiden sie sich für die handlungsleitende Bedeutung situativer Faktoren. Demnach wurden die deutschen Soldaten zu Tätern, weil sie Soldaten waren und sich im Referenzrahmen »Krieg« so verhielten, wie sich Soldaten unter vergleichbaren Bedingungen eben verhalten. Soldatische Gewaltpraktiken bis hin zu Verbrechen können über diesen Zugang als – quasi normale – anthropologische Konstanten und universale Automatismen gedeutet werden, verursacht durch situative und soziale Dynamiken. Folgt man dieser Sicht, so spielen ideologische Dispositionen und vorgeprägte Wahrnehmungen höchstens eine untergeordnete Rolle. Zeigen sich im Sonderbereich des Krieges tatsächlich stets dieselben soldatischen Verhaltensmuster, auch im Verüben von Verbrechen, dann verliert der Krieg der Wehrmacht seinen besonderen Charakter, sogar in seinen schlimmsten Auswüchsen an der Ostfront.

Vereinfacht gesagt, werden die Soldaten nach der einen These zu Mördern, weil sie Nazis, nach der anderen, weil sie Soldaten sind. Solche generalisierenden Deutungsangebote fordern die Forschung zu Ergänzungen, Korrekturen und Differenzierungen heraus. So war es mit der fehlerbehafteten Wehrmachtsausstellung, und so ist es mit dem anregenden Soldaten-Buch von Neitzel/Welzer, das zwar auf ungleich höherem Niveau argumentiert, aber in seiner zuspitzenden Thesenfreudigkeit ebenfalls zum Widerspruch reizt. Es spricht für das innovative Potenzial und wissenschaftliche Selbstverständnis der von Neitzel und Welzer geleiteten Projektgruppe, dass jetzt einer ihrer Mitarbeiter die Diskussion auf eine neue Ebene hebt und dabei zu abweichenden Ergebnisse kommt.

Das Buch von Felix Römer ist alles andere als ein Aufguss des Erfolgstitels Soldaten, es ist von ganz eigener Klasse und Originalität. Der Autor, seit seiner hochgelobten Dissertation zum »Kommissarbefehl« einer der besten Kenner der Wehrmacht, liefert dem Entwurf von Neitzel/Welzer die notwendige Feinarbeit nach, ohne die übergreifenden Fragen aus den Augen zu verlieren. Dass ihm dies gelingt, nötigt umso größeren Respekt ab, wenn man den Umfang des von ihm erstmals ausgewerteten Materials bedenkt: Die über hunderttausend Seiten an US-amerikanischen Vernehmungsberichten und Abhörprotokollen umfassen etwa zwei Drittel der britischen und amerikanischen Akten, die vom Mainzer Projekt ausgewertet werden.

Man kann dieses Buch auf verschiedene Weise lesen – und wird doch stets alle Varianten verbinden, um ein Gesamtbild zu erhalten. Es ist erstens ein aufregendes Lesebuch mit neuen, hoch interessanten Selbstzeugnissen deutscher Soldaten, zweitens eine tiefgründige Mentalitätsgeschichte der Landser sowie der unteren und mittleren Offiziere bis zum Regimentskommandeur, drittens eine souveräne Zusammenfassung des Forschungsstands über die Wehrmacht. Der Leser wird mit den Bedingungen der Gefangenschaft und mit dem Abhörlager Fort Hunt in Virginia vertraut gemacht, erhält tiefe Einblicke in die politisch-ideologischen und militärischen Dispositionen, erfährt aus erster Hand vom Kitt der Kameradschaft sowie von der Verantwortung des Truppenführers und wird schließlich mit den Wahrnehmungen, Deutungen und Realien von Krieg, Kampf, Tod und Verbrechen konfrontiert. Der Autor behandelt das gesamte Spektrum der in den öffentlichen Debatten um die Wehrmacht teilweise mehr angerissenen als beantworteten Fragen. Er unterscheidet dabei genau zwischen den verschiedenen Kriegsschauplätzen, Waffengattungen, Truppenteilen und Diensträngen. Auch dadurch entgeht Felix Römer der Gefahr, den U-Boot-Kapitän im Atlantik, den Luftwaffenpiloten in Italien und den Panzergrenadier an der Ostfront in einen Topf zu werfen und alle individuellen oder kollektiven, funktionalen oder intentionalen Unterschiede mit dem alten Topos »Krieg ist Krieg« einzuebnen.

Im erwähnten Meinungsstreit, ob Intention oder Situation als Treibsätze des Handelns deutscher Soldaten im Zweiten Weltkrieg höher zu veranschlagen seien, nimmt Römer eine mittlere und zugleich vermittelnde Position ein, die zwar nicht so spektakulär ist wie manche steilen Thesen, dafür aber umso größere Plausibilität besitzt. Das Reden der Soldaten vom Krieg lässt Rückschlüsse darauf zu, dass nicht nur die universelle Logik sozialer und situativer Zwänge das Verhalten bestimmte, sondern auch die Wirkungskraft kultureller Prägungen, gesellschaftlicher Deutungsmuster und individueller Standpunkte. Dem Handeln der Soldaten waren enge Grenzen gesetzt, umso niedriger der Rang desto mehr, doch innerhalb des vorstrukturierten Rahmens gab es graduelle Spielräume. Wie man sie nutzte, entschied häufig darüber, ob man in seinem Verantwortungsbereich die Regeln des »Normalkriegs« beachtete oder die kriminellen Freibriefe des »Vernichtungskriegs« umsetzte. Die größte Leistung des meisterlichen Buchs von Felix Römer liegt vielleicht darin, dass in ihm die deutschen Soldaten als denkende und handelnde Subjekte gezeigt und analysiert werden, nicht als bloße Objekte oder gar willenlose Roboter universaler Mechanismen. Die Rückkehr des Akteurs ist verbunden mit einer höheren Gewichtung seiner Individualität und damit auch seiner persönlichen, spezifischen und abgestuften Verantwortung für bestimmte Gewaltpraktiken. Das ist ein Plädoyer gegen das Verschwinden der Täter aus der geschichtlichen Betrachtung – und gegen die nivellierende und relativierende Legitimierungsfloskel, dass Krieg eben Krieg sei. Den deutschen Soldaten widerfährt Gerechtigkeit, indem ihre Selbstzeugnisse als Spiegel ihrer Mentalitäten und Erlebnisse ernst genommen werden – als Zeugnisse nicht allein passiven Erduldens, sondern auch aktiven, im Extremfall verbrecherischen Mitgestaltens.

Das offene Gespräch mit unseren Verwandten, die der Wehrmacht oder Waffen-SS angehörten, das Gespräch, das uns die Augen für die Mentalität und das Geschehen in diesem schrecklichen Krieg geöffnet, das unser Verständnis für unsere Familienmitglieder und letztlich für uns selbst geschärft hätte, dieses Gespräch werden die meisten Leser nicht geführt haben und nicht mehr führen können, aus welchen Gründen auch immer. Die Überlagerungen des Erinnerns in den vielen Jahrzehnten, die seither vergangen sind, standen und stehen ohnehin gegen den Erkenntniswert dieser Kommunikation. Umso sprechender ist der vielstimmige Chor, der uns in diesem Buch entgegentritt. In ihrer teilweise schonungslosen Offenheit lesen sich die zeitnahen Äußerungen der Kriegsgefangenen wie Splitter der ungeführten Gespräche mit den ehemaligen Soldaten.

Dieses Buch ist ein doppeltes Angebot. Es lädt dazu ein, über die klug abwägende Interpretation des Autors nachzudenken. Und zugleich konfrontiert es uns mit dem Originalton von Männern, die unsere Väter, Großväter und Urgroßväter sein könnten. Man sollte sich auf beides einlassen.

Johannes Hürter

München, im August 2012

I EINLEITUNG

Onkel Kurt war der erste Erwachsene, den ich als Heranwachsender weinen sah. Onkel Kurt war eigentlich mein Großonkel, hieß Kurt Elfert, und zugleich war er der erste Wehrmachtsveteran, den ich kennenlernte. Als Jugendlicher besuchte ich ihn oft, wir spielten Schach und redeten, ich sah in ihm den Großvater, den ich nie hatte. Doch ein Wort reichte, und seine Fröhlichkeit verwandelte sich auf einen Schlag in namenlosen Kummer, dann sprach er nicht mehr, sondern bebte und weinte: Russland. Einmal erwähnte ich es in einem völlig anderen Zusammenhang, mein Bruder Flo reiste zum Schüleraustausch nach Sankt Petersburg. Doch das bloße Wort war schon zu viel, sofort schnürte sich in Onkel Kurt alles zusammen, und er rang um Fassung. Seine Erzählungen erstickten jedes Mal schnell in den Tränen. Um sich zu sammeln, bekundete er oft seinen Hass auf das Militär und seine Sympathie für das russische Volk. Doch was er erlebt hatte, erfuhr ich nie. Später sah ich auch andere alte Männer weinen. Einen von ihnen traf ich im Freiburger Militärarchiv, wo er auf der Suche nach seiner eigenen Geschichte war. Sein Weinen war jedoch anders als das von Onkel Kurt. In die entsetzlichen Erinnerungen an sterbende Kameraden und grauenhafte Nahkämpfe mit Bissen in Halsschlagadern mischte sich auch die stolze Selbstgewissheit, im östlichsten Panzer gefahren zu sein.

Andere Wehrmachtsveteranen dagegen weinten nie. Unser Nachbar Günter zum Beispiel, warum auch. In seiner Erinnerung dominierte Vergnügliches, wie seine Liebschaft mit der Tochter des Standortkommandanten in Kiel. Ursprünglich wollte er zur Waffen-SS, wurde aber Etappensoldat und blieb es bis zuletzt, die Front sah er nicht ein einziges Mal. Ein anderer Günter, ein weiterer Verwandter, konnte sogar vom Kampf erzählen, ohne zu weinen. Seine Stimme veränderte sich auch nicht, als er beschrieb, wie er als junger SS-Soldat bei Kriegsende während der Schlacht um Wien mit seinem Gewehr Rotarmisten abschoss.

Den Vater meines Vaters konnte ich dagegen nie nach seinen Erlebnissen fragen. Denn Erwin Römer fiel im Alter von 36 Jahren am 3. Mai 1945, nachdem er bereits im September 1939 zu den Waffen gerufen worden war. Niemand weiß, warum er im Oktober 1939 – wenige Wochen nach seiner Einberufung – die Aufnahme in die NSDAP beantragte.[1] Und niemand kann sagen, wie er an jenem Morgen in dem kleinen bayerischen Ort Waging nahe des Chiemsees so kurz vor Kriegsende doch noch sein Leben verlor. Die Sterbeurkunde des Waginger Krankenhauses besagt nichts weiter, als dass er »verblutet (gefallen)« sei.[2] Die ausführliche Pfarrchronik des Ortes verzeichnet unter dem fraglichen Datum keine Gefechte. Erwähnt wird einzig ein nächtlicher Fehlalarm »mit der Kirchenglocke« und »großer Streit« zwischen anwesenden SS-Truppen und anderen Wehrmachtseinheiten – um die Frage, ob der Ort noch verteidigt werden solle.[3] Die ersten Einheiten der US Army erreichten Waging erst am Morgen des 4. Mai 1945, als Erwin Römer schon nicht mehr lebte.[4] Außer seinem Soldatengrab blieben von ihm nicht viel mehr als ein paar dürre Daten, flüchtige Erinnerungen seiner Mitmenschen und das Porträtfoto in Uniform, das bis zuletzt im Wohnzimmer meiner Großmutter stand.

Der Vater meiner Mutter hatte mehr Glück, und er hinterließ auch mehr Spuren. Werner Lamp, Jahrgang 1904, diente als Nachschub-Soldat in der Etappe, erst an der Ostfront, später in Afrika. Dort endete der Krieg für ihn schon im Mai 1943 in amerikanischer Gefangenschaft – ohne dass er wohl auch nur einmal an Kämpfen teilgenommen hatte. Anders als bei meinem erstgenannten Großvater existieren von Werner Lamp Berge von Dokumenten. Denn er schrieb fast jeden Tag nach Hause. Die Briefe zeigen: Mein Großvater ist durchaus stolz darauf gewesen, die Uniform der Wehrmacht zu tragen, und er hat sich auch innerlich »als Soldat gefühlt«.[5] Seinen kleinen Sohn nennt er in den Briefen gerne seinen »großen Soldat-Kamerad«.[6] Seine Tätigkeit in einer kilometerweit hinter der Front liegenden Nachschub-Einrichtung empfindet er als »eine schöne und verantwortungsvolle Arbeit«[7], und er betont, er »tue es ja auch gern«.[8] Hierzu trägt nicht zuletzt bei, dass er sich »ganz gut mit den Kameraden« versteht.[9] Soldatenethos, Pflichtauffassung und Kameradschaft – sie zählten zu den stärksten Triebkräften, die das nationalsozialistische Militär in Gang hielten, und dies werden wir in diesem Buch noch öfter beobachten können. Politischer Linientreue bedurfte es hierzu gar nicht unbedingt. Tatsächlich war hiervon bei meinem Großvater, diesem älteren Wehrmachtssoldaten aus Hamburg-Altona, der Rudolf Steiners Anthroposophie anhing, kaum etwas zu spüren. In seiner eher national denkenden Familie blieb er damit jedoch weitgehend allein. Den größten Gegensatz zu ihm verkörperte das jüngste seiner neun Geschwister: sein Bruder Hermann, der von Hitler und dem Nationalsozialismus vollauf überzeugt war. Ausgerechnet ihn trifft Werner am 28. Oktober 1941 unvermutet in einem Soldatenkino an der Ostfront – bei der enormen Weite dieses Kriegsschauplatzes ein irrwitziger Zufall, über den sich beide »nicht genug wundern« und »darüber freuen« können.[10] Um ihre Begegnung festzuhalten, stellen sich die beiden zu einem Erinnerungsfoto auf:

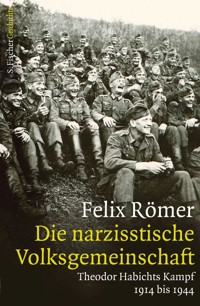

Abb. 1: Zufallstreffen an der Ostfront, 28. Oktober 1941

Ein ungleiches Brüderpaar: Hermann trägt die Sonderuniform der elitären Panzertruppe, das Ordensband des Eisernen Kreuzes am Revers, das Verwundetenabzeichen auf der Brust – beides angesehene Auszeichnungen, die jedem zeigten, dass sich ihr Träger im Kampf bewährt hatte. Werners einfache Luftwaffenuniform dagegen ist schmucklos, ohne Orden. Trotz seines militärischen Pflichtbewusstseins – seiner Pose sieht man förmlich an, dass er dem grimmigen Bruder in seinem soldatischen Habitus noch deutlich nachstand. Das Foto der beiden versinnbildlicht, welche Widersprüche die Wehrmacht in sich vereinte.

Das waren einige der Wehrmachtssoldaten aus meiner Familie. So individuell ihre Lebenswege im Einzelnen auch waren, in einer Hinsicht waren sie gewiss typisch: in der Diversität ihrer Biografien und ihrer Wege durch den Zweiten Weltkrieg – der Unterschiedlichkeit ihrer Erfahrungen, Schicksale und auch ihrer Art, das Erlebte zu bewältigen. In den meisten deutschen und österreichischen Familien wird sich zweifellos ein ähnlich vielfältiges Panorama feststellen lassen. Dieses Grundmuster wird uns in diesem Buch noch häufig begegnen: Die Wehrmacht war so vielschichtig wie die Gesellschaft, aus der sie sich rekrutierte. Und die Spannbreite der Verwendungen, Erlebnisse und ihrer Deutungen war so groß, dass sich geradezu gegensätzliche Soldatenbiografien ergeben konnten. Entsprechend starke Kontraste lassen sich finden. Und dies begann mitunter schon in ein und derselben Familie – so wie bei den beiden so ungleichen Lamp-Brüdern. Genauso typisch war, wie unterschiedlich die Wehrmachtsveteranen aus meiner Familie mit ihren Kriegserfahrungen umgingen. Die einen hatten sich schon als Soldaten so weit an die Gewalt gewöhnt, dass sie auch nachher mit der Erinnerung daran leben konnten. Die anderen hingegen konnten sich nie damit abfinden. Vielleicht der typischste Zug an der Kriegsgeschichte meiner Familie ist jedoch, wie wenig wir wirklich über sie wissen. Mein Großvater Erwin gehörte der Wehrmacht mit Unterbrechungen fast von Anfang bis Ende des Krieges an – doch außer seinem ersten Truppenteil und seinem letzten Dienstgrad liegt so gut wie alles davon im Dunkeln. Von meinem Großvater Werner blieben zwar Unmengen an Feldpostbriefen erhalten, doch an seine Frau schrieb er nur ganz bestimmte Dinge. Großen Raum nahm schon die Post selbst ein: das fiebrige Schreiben und Lesen, Versenden und Empfangen von Briefen und Päckchen. Dann die drei Kinder in der fernen Heimat, die Sorge um sie und die Frau, angesichts der zunehmenden Luftangriffe auf Hamburg. Schließlich der Dienstalltag in der Wehrmacht, die »Arbeit«, der »Betrieb«, die »Kameraden«, Essen, Wohlergehen, die »Natur«, das »spazieren gehen« in der Freizeit. Von dem, was den Krieg wirklich ausmachte, war dagegen fast nie die Rede – man merkt den Briefen nicht an, dass sie aus dem wohl blutigsten Konflikt der Menschheitsgeschichte stammen. Und genau das kennzeichnet die Feldpost: Die Soldaten schrieben sie nicht in erster Linie, um zu dokumentieren, was sie erlebten und wie sie darüber dachten. Sie schrieben vielmehr, um dem Frontalltag kurzzeitig entfliehen zu können, um im Moment des Schreibens bei ihren Familien sein zu können, um sich emotionale Unterstützung zu verschaffen. Im Gegenzug vermieden sie ihrerseits viele Themen, die ihre Familien beunruhigten. Dieser Tenor kehrt auch in den Briefen Werner Lamps an seine Frau immer wieder: »Du brauchst Dich wirklich nicht zu ängstigen.«[11] »Ich will Dir das Herz gewiss nicht schwer machen.«[12] Zensur und Selbstzensur bewirkten, dass die Feldpost eine Quelle von begrenztem Aussagewert blieb. Dies registrierten schon die Feldpostprüfstellen der Wehrmacht, die den Briefverkehr der Soldaten überwachten. Selbst in einem der dramatischsten Monate des Ostkrieges, dem Dezember 1941, ergab die Auswertung mehrerer Zehntausend Soldatenbriefe, dass »die meisten Briefe (etwa 93 %) stimmungsmäßig farblos« waren.[13] In diese Kategorie fielen alle »Briefe, die nur eine Antwort auf erhaltene Briefe sind, in denen nur familiäre oder rein persönliche Dinge besprochen werden, die nur rein sachlich das Geschehen, die Lebensweise, die Unterkunft schildern, ohne dass in einem Satz wenigstens eine Stellungnahme des Briefschreibers zu diesen Dingen gegeben wird oder ohne dass eine solche aus dem Gesamtbild des Briefes geschlossen werden kann«. Diese Charakterisierung trifft zweifellos auch auf die meisten Feldpostbriefe von meinem Großvater Werner Lamp zu. Wie in der Feldpost hing es maßgeblich vom Adressaten ab, was für ein Bild die Soldaten von ihren Erlebnissen vermittelten. Besonders deutlich zeigte sich dies noch nach dem Krieg in der Familie von Onkel Kurt. Von 1941 bis Kriegsende diente er als Mannschaftssoldat an der Ostfront – doch wie er davon erzählte, wechselte mit den Gesprächspartnern.[14] Im größeren Familienkreis, zum Beispiel auf Festen, gab er gerne Anekdoten zum Besten. Fast immer waren das leichte Amüsiergeschichten über kleine Ungehorsamkeiten oder nette Kameraden. Im engsten Familienkreis gegenüber seinen beiden Töchtern deutete er jedoch auch schwerere Erlebnisse an, bis er um Fassung rang und abwiegelte. Gegenüber seinem Sohn wiederum blieb er stets bei der leichten Version – zwischen Vater und Sohn ging das Gespräch über den Krieg niemals so weit, dass sein Sohn ihn auch nur einmal dabei um Fassung ringen sah. Anders als seine Töchter erfuhr sein Sohn bis zuletzt auch nichts von den Belastungen, die sein Vater aus Russland mitgebracht hatte: seinen lebenslangen Albträumen, der zeitweiligen Morphiumsucht und seiner unüberwindbaren Angst vor Wäldern. Selbst gegenüber seinen Töchtern brach Onkel Kurt jedoch das Gespräch stets rechtzeitig ab: Nur vor seiner Frau Gertrud und auch vor mir ließ er seinen Tränen freien Lauf, wenn die Sprache auf Russland kam. So existierten in ein und derselben Familie nebeneinander verschiedene Bilder vom Krieg. Welche dieser Versionen näher daran heranreichte, wie Onkel Kurt den Krieg als Soldat wirklich erlebt hatte, wird niemand mehr jemals ermessen können. Erinnerung findet immer in der Gegenwart statt, sie changiert mit der Zeit und je nach Bedürfnis, und entsprechend unzuverlässig ist sie oft.

Die bislang verfügbaren Dokumente gewähren also nur begrenzt Einblick in das Innere der Wehrmacht. Deshalb ist es ein Glücksfall, dass jetzt ein neuer Quellenbestand entdeckt wurde, der die Befindlichkeiten der Wehrmachtssoldaten wirklichkeitsnäher wiedergibt als wohl jede andere Quellengattung zuvor: die geheimen Abhörprotokolle aus den alliierten Vernehmungslagern des Zweiten Weltkriegs. Seit 1939 betrieben die anglo-amerikanischen Alliierten spezielle Internierungslager, in denen sie die Gespräche ihrer deutschen Kriegsgefangenen über versteckte Mikrofone heimlich belauschten und aufzeichneten. Übrig blieb ein gigantischer Aktenbestand von rund 150 000 Seiten an Abhörprotokollen und Vernehmungsberichten über mehrere Tausend gewöhnlicher Wehrmachtssoldaten. Dieses Quellenmaterial bildet die gehaltvollste und umfangreichste Sammlung von Selbstzeugnissen deutscher Soldaten des Zweiten Weltkriegs, die bislang bekannt ist. In ihrer Aussagefähigkeit sind die alliierten Abhörprotokolle konkurrenzlos als historische Quelle zur Mentalitätsgeschichte der Wehrmacht. Feldpost war, wie wir sehen konnten, häufig von Zensur und Selbstzensur verklärt. Private Tagebücher sind nur von einer kleinen, gebildeten Minderheit überliefert. Dienstliche Wehrmachtsakten spiegeln lediglich die Ansichten der militärischen Führung wider. Und retrospektive Memoiren sagen meist mehr über die Strategien und Konjunkturen des Erinnerns aus als über die erinnerten Begebenheiten selbst. Im Vergleich hierzu sind die Abhörprotokolle weitgehend frei von solchen Quellenproblemen. Sie entstanden in geringem Abstand zu den Ereignissen noch während der Kriegszeit, oft nur einige Wochen nach der Gefangennahme der belauschten Soldaten. Ihr großer Wert liegt in der Offenheit, mit der die Deutschen hier sprachen. Es gab nichts, worüber die internierten Wehrmachtsangehörigen nicht redeten: Von ihren Kampferlebnissen über ihre Meinung zu Hitler und zum Nationalsozialismus bis hin zu den Kriegsverbrechen sparten sie kein Thema aus. Zurückhaltung wie in ihrer Feldpost brauchten die Soldaten dabei nicht zu üben, denn schließlich waren sie unter ihresgleichen. Im Mündlichen artikulierten auch viele einfache Wehrmachtsangehörige, die nicht zur Schriftlichkeit neigten, spontan und ungefiltert, was ihnen in den Sinn kam. Das heißt zwar nicht, dass sich die Soldaten in den Zellen der Verhörlager nicht auch an ihre dortigen Gesprächspartner angepasst hätten. Doch gerade deshalb spiegeln die Abhörprotokolle so authentisch wider, wie sich die Männer in ihrer Rolle als Soldaten der Wehrmacht gaben. Gewiss lässt sich nicht immer nachprüfen, ob sich das, was sie hier erzählten, auch genauso zugetragen hatte. Wie wir noch sehen werden, hatten viele ihre ganz eigene Wahrnehmung. Wie sich die Realität tatsächlich darstellte, war jedoch ohnehin nicht unbedingt maßgeblich. Entscheidend war vielmehr das, was die Soldaten von ihrer subjektiven Warte für die Realität hielten. Genau das macht den hohen Quellenwert der alliierten Abhörprotokolle aus: Hierin sieht man die Wehrmacht und den Zweiten Weltkrieg mit den Augen der Soldaten.

Die Abhörprotokolle haben die Forschung zur Geschichte der Wehrmacht schon jetzt erheblich vorangebracht. Das zeigen die Studien, die aus unserem Forschungsprojekt »Referenzrahmen des Krieges« in Mainz, Essen und Rom bereits hervorgegangen sind.[15] Zu einer veränderten Sicht auf das »Kämpfen, Töten und Sterben« durchschnittlicher Wehrmachtsangehöriger sind Sönke Neitzel und Harald Welzer in ihrem wegweisenden Buch Soldaten gelangt. Angesichts der neuen Quellen plädieren sie dafür, nunmehr »mit der Überbewertung des Ideologischen aufzuhören«, die in der bisherigen Historiografie zur Wehrmacht häufig anzutreffen war.[16] Nach Auswertung der britischen Abhörprotokolle kommen sie zu einem deutlichen Schluss: dass nämlich individuelle Einstellungen als Motive für das Handeln der Soldaten kaum ausschlaggebend gewesen seien. Die meisten Wehrmachtsangehörigen verfügten demnach noch nicht einmal über ein festgefügtes Weltbild. Und ihr konkretes Rollenverständnis als Soldaten war im Frontalltag ohnehin relevanter für sie als jede abstrakte Theorie. Im Moment des Handelns spielten ihre eigenen Intentionen so oder so kaum eine Rolle. Vielmehr wurden sie getrieben von Realitäten, die stärker waren als sie selbst: die Wucht und Dynamik der Situation, der Konformitätsdruck ihres sozialen Umfelds, die Erwartungen ihrer Kameraden und Vorgesetzten. In der Forschungsdiskussion darüber, ob die Intention oder die Situation als handlungsrelevanter Faktor im Krieg höher zu bewerten ist, verschieben Sönke Neitzel und Harald Welzer die Gewichte also jetzt entschieden zum letzteren Pol.[17] Es ist ein großes Verdienst ihrer Studie, dass sie mithilfe von sozialpsychologischen Erklärungsmodellen deutlicher als jemals zuvor aufzeigen konnten, wie sehr die sozialen und situativen Zwänge das Verhalten der Wehrmachtssoldaten bestimmten – und dass es auch deshalb kaum etwas gab, zu dem die Männer unter den gegebenen Umständen in der Sphäre des Krieges nicht fähig waren.

Eine Frage musste jedoch offen bleiben. Ungeklärt ist, ob die Soldaten diesen »Referenzrahmen des Krieges« tatsächlich alle unterschiedslos in gleichem Maße verinnerlicht hatten. Auf der Grundlage der bisher verwendeten Abhörprotokolle aus Großbritannien konnte dies bislang nicht beantwortet werden. Die Ursache für diese Leerstelle liegt in den Quellen selbst. Denn die Transkripte aus den britischen Verhörlagern enthalten in den meisten Fällen keinerlei weiterführende Angaben über die belauschten Wehrmachtsangehörigen. Häufig ist noch nicht einmal ihr Name bekannt. Etwaige Differenzen im Habitus der Soldaten, die möglicherweise in ihrem Alter und ihrer Sozialisation wurzelten, blieben im Dunkeln. Die Zusammenhänge zwischen Biografien und Befindlichkeiten gewöhnlicher Wehrmachtssoldaten vermag jetzt ein neuer Aktenbestand zu erhellen, der in diesem Buch erstmals ausgewertet wird: die über 102 000 Seiten umfassenden Abhörprotokolle und Vernehmungsberichte, die aus dem US-amerikanischen Pendant der britischen Verhörlager überliefert sind. Anders als die Unterlagen aus Großbritannien geben die Akten aus den USA detailliert Auskunft über die Identitäten und Lebensgeschichten der abgehörten Wehrmachtsangehörigen. Erst dieses Quellenmaterial ermöglicht es daher zu untersuchen, welche Auswirkungen es hatte, dass die Soldaten teilweise über so ungleiche Voraussetzungen verfügten, wie wir es eingangs am Beispiel meiner Familie beobachtet haben. Um es vorwegzunehmen: Wir werden in diesem Buch immer wieder feststellen, dass individuelle Prägungen trotz allem einen Unterschied machen konnten.

Die US-amerikanischen Unterlagen offenbaren die soziale Herkunft der Soldaten, ihre Wege durch den Zweiten Weltkrieg und nicht zuletzt auch ihre persönlichen Ansichten. Und sie zeigen, wie all dies zusammenhing. Dadurch entstehen in diesen Akten besonders tiefenscharfe Porträts von Hunderten gewöhnlicher Wehrmachtsangehöriger. In der Überlieferung aus den USA liegen solche Dossiers zu insgesamt rund dreitausend deutschen Soldaten vor. Bei einer Grundgesamtheit von etwa 17 Millionen Männern, die während des Zweiten Weltkriegs in der Wehrmacht dienten, nur ein kleiner Ausschnitt – allerdings ein größerer und substanziellerer, als bislang jemals verfügbar war. Und in jedem Fall groß genug, um fundierte Aussagen darüber treffen zu können, wie durchschnittliche Wehrmachtssoldaten mit ihren kollektivbiografischen Eigenheiten im Regelfall dachten und fühlten. Wie hätten sich wohl die Wehrmachtssoldaten aus unserer Familie geäußert, wenn sie zu den Insassen jener geheimen Vernehmungslager gezählt hätten und dort abgehört worden wären? Angesichts der relativ kleinen Gruppe von Soldaten, zu denen solche Akten vorliegen, wird nur der geringste Teil der heutigen Nachkommen diese Frage für sich beantworten können. An der Universität Mainz haben wir dafür ein Internetportal mit einer alphabetischen Liste aller dokumentierten Wehrmachtssoldaten eingerichtet – hierüber können Angehörige Kopien der betreffenden Akten von uns beziehen.[18] Für die Familien, die bislang hiervon Gebrauch gemacht haben, waren die Einblicke in diese vielfach unbekannte Vergangenheit zumeist sehr erhellend, wenngleich zuweilen auch schmerzlich. Für alle anderen zeigen die überlieferten Akten stellvertretend, wie sich gewöhnliche Wehrmachtssoldaten im Allgemeinen anhörten, wenn sie untereinander über »ihren« Krieg sprachen. Auf dieser Grundlage beschreibt das vorliegende Buch die Mentalitätsgeschichte der Wehrmacht im Originalton.

Wir werden dabei in zehn Schritten vorgehen – jedes einzelne Kapitel kann dabei auch für sich gelesen werden. Nach dieser Einleitung begeben wir uns im zweiten Schritt in jenes US-amerikanische Verhörlager, wo die Akten entstanden, auf denen dieses Buch beruht. Der Betrieb in dieser geheimen Einrichtung ist eine spannende Geschichte für sich. Für uns ist die Kenntnis davon wichtig, um einschätzen zu können, wie aussagekräftig und verlässlich die dort entstandenen Materialien sind. Noch in der Gefangenschaft zeigen sich bei den internierten Deutschen außerdem bestimmte Verhaltensmuster, die auch ihr Gebaren als Soldaten in der Wehrmacht kennzeichneten. Im dritten Kapitel wenden wir uns einem der umstrittensten Themen der Wehrmachtsforschung zu: dem Grad der Ideologisierung der nationalsozialistischen Truppen. Es bestätigt sich, dass vielen Soldaten das Politische wenig präsent war – dies bedeutete jedoch nicht, dass es auf sie keinerlei Einfluss besaß. Der vierte Teil widmet sich jenen Werten und Normen, die das Handeln der Soldaten wohl am konkretesten bestimmten: dem militärischen Ethos der Wehrmacht. Hierbei werden wir feststellen, dass fast alle Wehrmachtsangehörigen einen gewissen Konsens teilten, darüber hinaus jedoch merkliche Unterschiede vorhanden waren. Anschließend beschäftigen wir uns im fünften Schritt mit der Sozialkultur der Wehrmacht. Gewiss dominierte nur wenig das tägliche Leben der Soldaten so sehr wie das Miteinander mit ihren Kameraden. Kaum etwas blieb auch nach dem Krieg so positiv in Erinnerung wie dies. Doch wir werden sehen, dass die Kameradschaft in Wirklichkeit an hohe Auflagen gebunden war und sich in der Praxis denkbar ambivalent gestaltete. Der sechste Teil zeigt, wie die Soldaten das Kriegsgeschehen deuteten. Wie sahen sie die zunehmenden Niederlagen, die Bombenangriffe auf die Heimat? Glaubten sie der NS-Propaganda über die angeblichen Wunderwaffen? Was dachten die U-Boot-Fahrer, als sie immer mehr vom Jäger zum Gejagten wurden? Welch unterschiedliche Schlussfolgerungen die Soldaten aus alledem zogen, demonstriert, wie weitgehend ihre Wahrnehmung von ihren persönlichen Standpunkten abhing. Das siebte Kapitel porträtiert die unteren und mittleren Truppenführer der Wehrmacht – eine Personengruppe, ohne die das Geschehen nicht hinreichend zu verstehen ist. Denn diese Akteure gestalteten die Kriegsführung in der vordersten Linie entscheidend mit. Anschließend begeben wir uns im achten Teil in den Kern des Krieges, das Kämpfen und Töten an der Front. Wir werden aus der Perspektive der Soldaten nachempfinden, wie Gefechte abliefen, wie es aussah, wie es sich anhörte und wie es sich anfühlte, wenn geschossen und gestorben wurde. Im neunten Schritt wenden wir uns schließlich dem düstersten Kapitel des Zweiten Weltkrieges zu: den Kriegsverbrechen und dem Holocaust. Im Krieg waren gewiss die meisten zu allem fähig – trotzdem bejahten die Soldaten nicht jede Form der Gewalt in gleichem Maße. So wie hier werden wir in allen Kapiteln feststellen, dass die Haltung der Wehrmachtsangehörigen maßgeblich von ihrer eigenen Geschichte abhing. Im abschließenden zehnten Kapitel werden wir daraus unsere Schlussfolgerungen ziehen. Wir werden bestätigt finden, wie weitgehend jedes Individuum in der Wehrmacht dem Kollektiv und dem Geschehen unterworfen war. Wie könnte es in einer Militärorganisation im Krieg auch anders sein? Die meisten fügten sich in den Konformismus und zogen mit – doch mit dieser Feststellung allein wäre die Geschichte der Wehrmacht nur unvollständig beschrieben. Denn der Konformismus war in sich vielgestaltig. Innerhalb der vorgegebenen Grenzen ließ sich vieles unterschiedlich interpretieren, in die eine oder andere Richtung. Die Handlungsspielräume waren zwar oft gering – manchmal entschieden sie aber auch über Leben und Tod. Wie sie ausgenutzt wurden, war oft zufällig und spontan, aber selten einheitlich, sondern viel häufiger individuell. So oder so war die Heterogenität der Wehrmacht ein prägender Teil ihrer Geschichte, der Berücksichtigung verdient. Um die Wehrmacht von innen zu zeigen, verbindet dieses Buch qualitative mit quantitativen Methoden, es greift auf militärgeschichtliche und sozialhistorische Ansätze genauso zurück wie auf soziologische Erklärungsmodelle. Wenn deutlich würde, dass der Krieg im Ganzen nicht ohne den Anteil des Einzelnen funktionierte, wäre viel erreicht.

II GEFANGENSCHAFT

Montag, 11. September 1944, um die Mittagszeit: Der Bus hält an, ein Ruck geht durch die Insassen, der Motor verstummt. Was draußen geschieht, können die Männer im Inneren nicht sehen, denn der Bus hat keine Fenster. Wohin die Fahrt geht, hat ihnen niemand gesagt. Doch als die Vordertür geöffnet wird und sie zum Aussteigen aufgefordert werden, wissen sie, dass sie eine weitere Station in der Odyssee ihrer Gefangenschaft erreicht haben. Draußen blicken ihnen amerikanische GIs entgegen, sie tragen khakibraune Uniformen und Maschinenpistolen in den Händen, einer hält einen Wachhund an der Leine. Jetzt verlassen die Insassen nacheinander den Bus: fünfzehn deutsche Kriegsgefangene, die der US Army vor wenigen Wochen an den Fronten in Italien und Frankreich in die Hände gefallen sind.[1] Die Gruppe ist klein, in sich aber trotzdem ähnlich gemischt wie die Wehrmacht im Ganzen. Der Jüngste von ihnen ist noch keine siebzehn Jahre alt und ehemaliger Hitlerjunge, der Älteste ist im Kaiserreich aufgewachsen und könnte mit seinen 45 Jahren der Vater des Ersteren sein. Die Kampferprobtesten von ihnen dienen schon seit Beginn des Zweiten Weltkriegs in Hitlers Armee, haben die Feldzüge in Polen und Frankreich mitgemacht und zum Teil lange an der Ostfront gekämpft – die Unerfahrensten unter ihnen gehören der Wehrmacht bei ihrer Gefangennahme überhaupt erst einige Wochen an, wieder andere haben trotz langer Dienstzeiten als Etappensoldaten nie an Kämpfen teilgenommen. Ein gespaltenes Bild geben die Männer auch durch ihre Äußerungen ab: Einige von ihnen werden von den Amerikanern als »Nazis« eingestuft, die anderen als »Anti-Nazis« – in dem geschlossenen Bus werden beide Fraktionen getrennt voneinander platziert. Die kleine Gruppe der Neuankömmlinge spiegelt die weltanschauliche Heterogenität der Wehrmacht wider, längst jedoch nicht ihre ganze Vielfalt an Alterskohorten, Schichten, Dienstgraden, Truppengattungen und Unterschieden an Erfahrung und im Habitus.

Die Männer, die aus der Tür des fensterlosen Gefangenentransporters treten, sind ganz gewöhnliche Wehrmachtssoldaten. Manche sind wegen ihres militärischen Spezialwissens hier, manche aber auch nur wegen ihrer Zivilberufe – die Gründe kennen allein die Amerikaner, die Gefangenen selbst können sie nur erahnen. Aus dem Bus kommt jetzt der 18-jährige Gefreite Heinz Kinzel heraus, ein einfacher Infanterist aus dem kleinen Pockau im Erzgebirge.[2] Er ist gleich bei seinem ersten Einsatz am Anfangstag der alliierten Invasion in der Normandie, dem 6. Juni 1944, in Gefangenschaft geraten. Die Amerikaner wollen von ihm Details über eine Chemiefabrik in Aussig erfahren, in der er vor seiner Einberufung gearbeitet hat. Dann steigt der 29-jährige Kurt Hentschke aus dem Bus heraus – in den Augen der Amerikaner ein typischer »Nazi«.[3] Er repräsentiert eine erfahrenere Alterskohorte als sein junger Mitgefangener Kinzel. Zwischen 1939 und 1944 kämpfte Hentschke auf vier verschiedenen Kriegsschauplätzen im Westen, Osten und Süden. Zwischendurch war er außerdem rund eineinhalb Jahre »u. k.« – unabkömmlich – gestellt, um als Turbinenmechaniker im Merseburger Junkers-Werk für die deutsche Rüstung zu arbeiten. Vor allem deswegen lassen ihn die Amerikaner jetzt an diesen geheimen Ort bringen.

Schließlich erscheint ein Soldat mit braunem Haar und runder Brille in der Tür des Gefangenentransporters. Er ist fast genauso alt wie Hentschke und hat eine ähnlich durchbrochene Militärlaufbahn hinter sich, dies jedoch aus ganz anderen Gründen. Nach einem kampflosen Einsatz im Frankreichfeldzug hat ihn die Wehrmacht 1941 zunächst aus ihren Reihen wieder ausgestoßen – weil seine Ehefrau nach den Nürnberger Rassengesetzen als »Halbjüdin« gilt. Nach seiner erneuten Einberufung Ende 1943 dauert sein Fronteinsatz in Italien dann nur ganze acht Tage: Am 7. Juni 1944 ergibt er sich bei Rom amerikanischen Truppen. Als »Anti-Nazi« wird er schon deshalb klassifiziert, weil er als Jungkommunist 1933 von den Nationalsozialisten für mehrere Wochen ins Konzentrationslager Dachau verschleppt worden ist. Den Amerikanern erscheint er gleich »gesprächig, ehrlich und intelligent« – deshalb erhoffen sie sich von ihm unverfälschte »Informationen über die psychologischen und politischen Zustände in Deutschland«.[4] Sein Name sagt indes noch niemandem etwas. Keiner ahnt, dass er noch nicht einmal zehn Jahre darauf mit der Geschichte seiner Desertion in der autobiografischen Erzählung Kirschen der Freiheit Berühmtheit erlangen wird. Aus dem Bus steigt ein 30-jähriger Obersoldat: Alfred Andersch aus München, der später zu einem der einflussreichsten Romanautoren der Bundesrepublik werden sollte.

Als Andersch sich umguckt, bietet sich ihm ein Anblick, den er mittlerweile gewohnt ist: doppelte Stacheldrahtzäune, hohe Wachtürme, bewaffnete Posten, Holzbaracken. Weit kann sein Blick nicht schweifen, denn der umgebende Wald versperrt die Sicht auf die Außenwelt. Vor sich sieht Andersch ein steinernes Gebäude mit umlaufender Mauer, weiter hinten wird es von einem Wachturm beherrscht – ein GI mit Maschinenpistole blickt auf ihn und die übrigen Neuankömmlinge herunter. Dass es sich bei dem Bau um einen kreuzförmigen Komplex mit vier rechtwinkligen Flügeln handelt, kann Andersch von seinem Standort auf dem Vorplatz nicht überblicken. Er kann auch nicht sehen, dass hinter den Mauern ein weiteres Gebäude liegt, in dessen Innerem ein langer Gang mit nummerierten Türen zu beiden Seiten verläuft, hinter denen das Geheimste passiert, das in diesem Lager vor sich geht: In den Räumen sitzen just in dieser Minute amerikanische Nachrichtendienstler mit Kopfhörern an Horchgeräten – sie belauschen und protokollieren die Gespräche der Deutschen, die in den Zellen des Kreuzbaus über ihre Kriegserlebnisse diskutieren. Zeit zum Verweilen bleibt Andersch ohnehin nicht, denn er und seine Mitgefangenen werden sofort nach dem Aussteigen in das Gebäude geführt. Sie treten der Reihe nach ein und marschieren einen langen Gang herunter. In der Mitte des Gangs sieht ihnen ein bewaffneter GI entgegen; er ist direkt an der Kreuzung der vier Gebäudeflügel postiert, denn von diesem Standort kann er alle Gänge überwachen, die von hier aus abbiegen. Nach ein paar weiteren Schritten werden die Männer in einen Raum geleitet – hier müssen alle auf einer langen Bank Platz nehmen. Wahrscheinlich ist es Andersch, der als Erster aufgerufen wird, schließlich ist er der Erste im Alphabet. Wie alle anderen durchläuft Andersch jetzt die Aufnahmeprozedur.[5] Er wird in einen Nebenraum geführt und einem US-Offizier gegenübergesetzt. Andersch muss seinen Namen, seine persönlichen Daten nennen und außerdem alle Papiere aushändigen, die er noch bei sich trägt. Er kennt solche Vernehmungen längst, das erste Verhör an der Front in Italien verewigt er später sogar in einer Erzählung.[6] Der US-Offizier nimmt ein Formular und notiert Anderschs Angaben, dann bedeutet er dem Wachposten, ihn abzuführen. Andersch wird in einen Umkleideraum gebracht, hier muss er sich komplett ausziehen, duschen und anschließend von einem Arzt untersuchen lassen. Jetzt erhält er seine Gefangenenbekleidung: Auf Hemdbrust und Hosenbeinen des blauen Anzugs sind in breiten weißen Lettern die Buchstaben »PW« aufgedruckt – »Prisoner of War«. Dann geht es auf den langen Gang zurück, Andersch geht an vielen verschlossenen Türen vorbei, bis sein Bewacher stehen bleibt und die Zelle 24 öffnet. Andersch tritt ein, die Tür fällt hinter ihm ins Schloss. Er sieht einen kargen, aber ordentlichen Raum mit hohen Decken, zwei Betten, zwei Bänken und einem eingebauten Tisch, das Fenster ist vergittert. Andersch bleibt nicht lange allein. Um 14 Uhr öffnet sich erneut die Tür, er bekommt einen Zellengenossen: Es ist der 24-jährige Obergefreite Heinz Balcerkiewicz, mit dem Andersch vorhin schon im Bus zusammengesessen hat. Der junge Berliner hat zuletzt als Infanterist der 65. Infanteriedivision bei Rom gekämpft und ist dort nur zwei Tage vor Andersch in amerikanische Gefangenschaft geraten. Als sich die Männer wiedersehen, kommen sie sofort ins Gespräch. Sie wissen nicht, dass in der Zimmerdecke Mikrofone versteckt sind, die jedes Wort erfassen und alles über unterirdische Kabel in das angrenzende Horchgebäude übertragen: Hier setzt der US-Private Perre Bader im gleichen Moment den Stift an, um zu notieren, worüber die beiden reden. Ihr erstes Thema ist ihre gegenwärtige Situation: Sie fragen sich, warum sie hier sind, sie ahnen, dass es kein normales Lager sein kann, zu dem man in einem geschlossenen Bus transportiert wird, und sie hegen sogar den Verdacht, dass die Räume verwanzt sein könnten.[7] Das alles hält sie jedoch wie die meisten ihrer Mitgefangenen nicht davon ab, sich offen auszutauschen, sei es über ihre Fronterlebnisse oder ihre Erfahrungen im »Dritten Reich«.[8] Ähnliche Offenheit legt Andersch auch gegenüber den US-Vernehmungsoffizieren an den Tag, von denen er mehrfach verhört wird. Er erzählt ihnen alles, was er über die Lage in Deutschland weiß, und er schreibt sogar einen mehrseitigen Bericht für sie. Nach einigen Tagen wird Andersch in eine andere Zelle verlegt und trifft neue Mitgefangene, mit denen er auch über die nationalsozialistische Judenverfolgung diskutiert. Sein neuer Zellengenosse Gerhard Schild wird später sogar zum Vorbild für eine seiner literarischen Figuren.[9] Nach einer Woche endet Anderschs Aufenthalt. Am 19. September 1944 besteigt er erneut den fensterlosen Bus. Dieses Mal führt der Weg in das Zwischenlager Fort Meade in Maryland, von wo aus Andersch nach Camp Ruston in Louisiana abtransportiert wird, ein reguläres Kriegsgefangenenlager. Hier schließt sich die Lücke in Anderschs prominenter Biografie; eine Leerstelle, die bis vor Kurzem ebenso unbekannt war, wie es das geheime Lager selbst jahrzehntelang blieb. Wo Andersch in dieser einen Woche wirklich gewesen ist, sollte er niemals erfahren – genauso wenig, wie es die meisten übrigen Insassen jemals erfuhren. In keiner seiner autobiografischen Erzählungen kam deshalb zur Sprache, dass er zu jenen rund dreitausend Deutschen gehörte, die hier interniert waren: in dem streng geheimen Joint Interrogation Center Fort Hunt in Virginia vor den Toren Washingtons.

Fort Hunt

Noch weniger kann Andersch ahnen, dass ein anderer zukünftiger Romanautor, dessen Geschichten später ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt begeistern werden, dazu beigetragen hat, dass dieses geheime Verhörlager überhaupt existiert. Zurück geht dies auf den Sommer 1941, als die USA und Großbritannien ihre nachrichtendienstliche Kooperation intensivieren. Die Briten sind seit jeher die Vorreiter des modernen Geheimdienstwesens gewesen, und die Amerikaner haben aus ihrer Sicht auf diesem Gebiet erheblichen Nachholbedarf, erst recht, was ihre Methoden zur Ausnutzung gegnerischer Kriegsgefangener anbelangt. Zu diesem Schluss kommt auch Admiral John Godfrey, der Direktor des britischen Marine-Nachrichtendienstes, als er im Juni 1941 Washington bereist.[10] Nach den Konsultationen mit seinen amerikanischen Amtskollegen wird Godfrey bewusst: Die Briten müssen ihrem zukünftigen Kriegspartner Entwicklungshilfe leisten. Mitte Juni 1941 stellt Godfrey ihnen daher sein ganzes Wissen über die britischen Vernehmungstechniken und Abhörmethoden zur Verfügung, einschließlich schriftlicher Unterlagen.[11] Unterstützt wird er dabei von seinem persönlichen Assistenten, einem 33-jährigen Marine-Offizier, der den gleichen Dienstgrad trägt wie später seine weltberühmte Romanfigur: Es handelt sich um Commander Ian Fleming, den künftigen Schöpfer von 007, James Bond. Am 25. Juni 1941 instruiert Fleming in Washington den Chef der Foreign Intelligence Branch in der US Navy über die Funktionsweise der britischen Verhörlager:[12]

Nach einer Zeit von zehn Tagen bis zwei Wochen im ersten Internierungslager werden die Gefangenen zu einem speziell eingerichteten Landhaus gebracht, wo ihnen Gelegenheit gegeben wird, sich zu entspannen und sich in ihrer Umgebung einzurichten. Sie werden von Zeit zu Zeit weiterhin befragt in diesem Landhaus. Die verschiedenen Räume dieses Hauses sind außerdem ausgestattet mit Mikrofonen und Aufnahmegeräten, sodass die Gespräche der Gefangenen untereinander aufgenommen und analysiert werden können. Natürlich haben die Gefangenen den Verdacht, dass Mikrofone installiert sind, und nehmen gründliche Untersuchungen ihrer Räume vor, doch die Instrumente sind so klug versteckt worden, dass keines von den Gefangenen entdeckt wurde. […] Commander Fleming deutet an, dass die ganze Angelegenheit der Vernehmung von Kriegsgefangenen, so wie sie von Großbritannien durch lange Erfahrung während des letzten Krieges und die Erfahrungen in diesem Krieg entwickelt wurde, von großer Delikatheit und Komplexität ist.

Fleming stößt auf offene Ohren, denn das Interesse der Amerikaner ist schon seit dem Vorjahr geweckt, als ihre Attachés auf die britischen Vernehmungsmethoden aufmerksam geworden sind.[13] Spätestens jetzt sind sie vollends überzeugt. Nur wenige Tage später beschließt der amerikanische Marine-Nachrichtendienst den Aufbau eigener Verhörlager, ausdrücklich nach britischem Vorbild.[14] Im Herbst 1941 entsendet man einen Offizier nach London, um das britische Lagersystem zu studieren – dies hat Ian Fleming schon bei den Gesprächen im Juni als eine »exzellente Idee« bezeichnet.[15] Die endgültige Entscheidung fällt auf Ministerebene: Um den Jahreswechsel einigen sich War Department und Navy Department darauf, an Ost- und Westküste jeweils ein Joint Interrogation Center einzurichten – die Lager sollen von den Nachrichtendiensten beider Teilstreitkräfte gemeinsam betrieben werden, vom Military Intelligence Service (MIS) der US Army zusammen mit dem Office of Naval Intelligence (ONI) der US Navy.[16] Bis zum Frühjahr werden Finanzierung und Befugnisse geklärt, die Standorte, das Personal und die Apparaturen ausgewählt.[17] Im Spätsommer und Winter 1942 nehmen beide Lager schließlich den Betrieb auf: Fort Tracy in Kalifornien und Fort Hunt in Virginia, wenige Meilen südlich der Hauptstadt – von den Hauptquartieren in DC ist es bis hierhin nur etwa eine halbe Stunde Fahrt auf der idyllischen Uferstraße entlang des Potomac River. Der Auftrag der Lager: »Strategic Intelligence« gewinnen, also militärische, technische und auch politische Erkenntnisse von übergeordneter Bedeutung. Die Amerikaner wollen verwertbare Informationen über die gegnerischen Gliederungen, Taktiken, Waffen und Apparate, sie wollen sich jedoch auch ein möglichst genaues Bild von ihrem Feind machen, das Innenleben und Denken der deutschen Truppen erkunden.

Die Verhörzentren waren Teil eines bis dahin einmaligen weltumspannenden Netzwerks. Den Nukleus des Ganzen bildete das im Frühjahr 1939 eingerichtete Combined Services Detailed Interrogation Centre (CSDIC), untergebracht erst im Londoner Tower, dann in Trent Park außerhalb von London. Dort internierten und belauschten die Briten in der Atmosphäre eines Landhauses hochrangige deutsche Stabsoffiziere und Generäle.[18] Später kamen weitere Lager hinzu. Im Sommer 1944 unterhielten die anglo-amerikanischen Alliierten schließlich auf fünf verschiedenen Kontinenten ein System von teilweise gemeinsam betriebenen SecretInterrogation Centers – unter anderem auch in Kairo, Neu Delhi und Brisbane.[19] Noch zahlreicher als diese Zentralen waren die Abordnungen und taktischen Vernehmungsteams, die vor Ort auf den Kriegsschauplätzen operierten.[20] Als besonders innovative Erfindung der Briten fuhren der Front ganze Mobile Interrogation Units hinterher – regelrechte Verhörlager auf Rädern, die im Operationsgebiet Kriegsgefangene in verwanzten Zeltunterkünften abhörten.[21] Das erprobte Know-how nutzte man noch über das Kriegsende hinaus. In Speziallagern wie »Ashcan« belauschte man hochrangige Gefangene wie Göring, Ribbentrop oder Jodl.[22] Mit dem »Project Paperclip« versuchten die Amerikaner, an das Wissen von internierten deutschen Wissenschaftlern zu gelangen.[23] Auch andere Mächte des Zweiten Weltkriegs hörten ihre Gefangenen ab, so das nationalsozialistische Deutschland. Im Vergleich zu dem globalen und hoch elaborierten System der Westalliierten blieben die deutschen Ansätze im sogenannten »Dulag Luft« in Oberursel bei Frankfurt jedoch schlicht dilettantisch.[24]

Die amerikanischen Lauschangriffe liefen unter höchster Geheimhaltung. Zur Tarnung erhielten Fort Hunt und Fort Tracy kryptische Decknamen: Als ob es sich nur um Postfächer handelte, führte man die Lager im Schriftverkehr ausschließlich als P. O. Box 1142 und P. O. Box 651.[25] Um die Lager auch vor dem Roten Kreuz verborgen zu halten, stufte man sie intern als Temporary Detention Centers ein und nahm sie gar nicht erst in die Liste der offiziellen Kriegsgefangeneneinrichtungen mit auf.[26] De facto führte man die Verhörzentren als schwarze Lager – den Gefangenen blieb jeder Kontakt zur Außenwelt verwehrt. Die Geheimhaltung war den Amerikanern sogar wichtiger als die Gerechtigkeit: Die Erkenntnisse, die sie in den Interrogation Centers über deutsche Kriegsverbrechen gewannen, setzten sie bewusst nicht zur Strafverfolgung der Täter ein – denn mit der Offenlegung der Beweise wäre die Tarnung aufgeflogen. Selbst Deutsche, die sich in Fort Hunt zur Ermordung US-amerikanischer Kriegsgefangener bekannten, kamen deshalb völlig straflos davon.[27] Auch das Personal der Vernehmungslager war zum Schweigen verurteilt. Nach Kriegsende blieb ihnen eine öffentliche Belobigung verwehrt – die beteiligten Einheiten wurden zwar ausgezeichnet, publik gemacht werden durfte dies jedoch nicht.[28] Das Gleiche galt für jeden Einzelnen. Alle Nachrichtendienst-Mitarbeiter, die in den Verhörlagern dienten, mussten vorweg eine strikte Geheimhaltungserklärung unterzeichnen.[29] Jahrzehntelang wahrten die meisten Veteranen deshalb ihr Schweigen selbst gegenüber ihren Familien, die Ersten brachen es erst fünfzig Jahre später.[30] Zu diesem Zeitpunkt war Fort Hunt längst vom Erdboden verschwunden: Die Gebäude wurden in der Nachkriegszeit vollständig abgerissen, das Gelände wieder zu einem Park umgestaltet. Zurück blieben einzig die Aktenberge, die das Lager produziert hatte: Im Laufe der Siebzigerjahre gab sie das US-Militär frei, doch anschließend schlummerten sie noch rund vier weitere Jahrzehnte im amerikanischen Nationalarchiv in Washington weitgehend unbeachtet vor sich hin.[31]

Von den Verhören der überwiegend japanischen Gefangenen im kalifornischen Fort Tracy blieben kaum Unterlagen erhalten, die Erwartungen an das Lager erfüllten sich nicht.[32] Bei dem Pendant an der Ostküste war dies anders: Der »German work« in Fort Hunt attestierten nicht nur die Betreiber, sondern auch die vorgesetzten Kommandostellen einen »wirklich großen Wert«.[33] Selbst die britischen Verbündeten zollten ihren amerikanischen Lehrlingen Respekt für die »überraschend guten Resultate«.[34] Hierzu zählten die Männer von ONI vor allem »Eyecatcher« wie die gelüfteten Geheimnisse über die neuen deutschen Akustik-Torpedos, das Schnorchel-Gerät, die Funkverfahren und die Taktik der U-Boote.[35] Die Intelligence-Offiziere von ONI waren überzeugt, dass sie mit solchen Entdeckungen maßgeblich zum Sieg der Alliierten beitrugen.[36] Ob die Nachrichtengewinnung in Fort Hunt tatsächlich so großen Einfluss auf den Kriegsverlauf hatte, ist jedoch eine schwer zu beantwortende Frage. Es bedürfte einer eigenen Studie, um nachvollziehen zu können, wie die gewonnenen Erkenntnisse in dem weit verästelten Apparat der US-Streitkräfte verwertet und umgesetzt wurden. Am wenigsten lässt sich ermessen, welche Wirkung die psychologische Kriegsführung besaß, die auf den in Fort Hunt ermittelten Stimmungsbildern aufbaute.[37] Gleichwohl: Das Wissen, das die US-Nachrichtendienste in Fort Hunt zusammentrugen, war immens. Mit Sicherheit gab es bis dato niemals eine Kriegspartei, die so gut über ihren Feind informiert war wie die anglo-amerikanischen Alliierten über die Achsenmächte. In Fort Hunt ermittelten sie präzise Koordinaten von zahlreichen Bombenzielen in Deutschland, sammelten technologische Details über diverse Waffen, Fahrzeuge und Apparate, und nicht zuletzt lernten sie viel über die Strukturen und Gepflogenheiten der Wehrmacht bis hin zur Stimmung und politischen Gesinnung ihrer Gegner. Am meisten jedoch erfuhren die Amerikaner über die einzelnen Wehrmachtssoldaten selbst.

Seit die Administration von Fort Hunt 1943 zu ihren endgültigen Verfahren gefunden hatte, erstellten die Geheimen dort über jeden einzelnen Gefangenen eine eigene Akte – in diesem Pappordner trugen sie alles zusammen, was sie über den Betreffenden während seiner Internierung gesammelt hatten. Die Akten wurden mit großer Akribie geführt. Für fast alles gab es Formulare, und für die Gestaltung der Schriftstücke existierten feste Regeln.[38] Erst dieser bürokratische Aufwand gewährleistete, dass man den Gefangenenakten heute so viel über die darin dokumentierten Wehrmachtssoldaten entnehmen und sie auch miteinander vergleichen kann. Denn im Prinzip kamen in allen Akten die gleichen Bestandteile vor. In keinem der Gefangenendossiers fehlte zum einen der sogenannte BasicPersonnel Record – ein Vordruck, auf dem sämtliche persönlichen Daten der Gefangenen eingetragen wurden. Schon diese Angaben offenbarten fast alles über den sozialen und militärischen Hintergrund der Gefangenen: Neben Dienstgrad, Einheitszugehörigkeit und Gefangennahme der Soldaten erfassten sie auch Familienstand, Schulbildung, Zivilberuf und Konfession.[39]

Abb. 2: Persönliche Daten – Basic Personnel Record über den Obersoldaten Alfred Andersch

Abb. 3: Lebensgeschichten – Interrogation Report über eine Vernehmung des Obersoldaten Alfred Andersch

Abb. 4: Abgehört – maschinenschriftliche Room Conversation

In fast jeder Akte finden sich außerdem Interrogation Reports über die Verhöre der Gefangenen. Die Vernehmungen handelten von allen denkbaren Themen, sei es militärischer, technologischer oder politischer Natur. Abgefasst wurden sie entweder in Form von handschriftlichen Notizen auf Formularen oder in maschinellen Reinschriften. Eine Sonderform des direkten Verhörs beschäftigte sich ausschließlich mit der Lebensgeschichte der Gefangenen, unterteilt in Abschnitte zum »civilian background« und der »military history« der Soldaten. Die Angaben in den biografischen Verhören reichten weit über die Basisdaten aus den Registrierungsformularen hinaus. Sie gingen ausführlich auf das zivile Vorleben der späteren Wehrmachtssoldaten ein, einschließlich etwaiger Mitgliedschaften in NS-Organisationen. Und sie dokumentieren oft bis auf den Monat genau, wo und mit welchen Einheiten die Soldaten während des Zweiten Weltkrieges eingesetzt waren, bis sie in amerikanische Hände fielen. Damit geben diese Materialien zuverlässig Auskunft über die Prägungen und Erfahrungen der verhörten Wehrmachtssoldaten.

Eine weitere Sonderform der Vernehmung bestand in den politischen Interviews – im großen Maßstab sollten sie dazu dienen, die Stimmung in den deutschen Streitkräften zu erkunden. Seit Frühjahr 1944 führten die Intelligence-Offiziere in Fort Hunt systematische Befragungen durch, insgesamt interviewten sie rund siebenhundert ausgewählte Wehrmachtssoldaten. Inspiriert von der beginnenden Meinungsforschung, verwendeten sie hierzu einen standardisierten Fragenkatalog, den sogenannten Morale Questionnaire.[40] Jedem Gefangenen wurden die gleichen Fragen gestellt: ihre Meinung zum vermuteten Kriegsausgang, ihre Haltung zu Hitler und zum Nationalsozialismus, ihr Eindruck von der Moral in der Wehrmacht, ihr Bild von ihren Kriegsgegnern und zu anderen Aspekten. Zusammengenommen konstituierten die Morale Questionnaires eine der umfangreichsten zeitgenössischen Meinungsumfragen unter Wehrmachtssoldaten; die einzige indes, deren Ergebnisse sich an die biografischen Hintergründe der Befragten rückbinden lassen. Wie noch zu sehen sein wird, ist die Aussagefähigkeit dieser Erhebungen als hoch einzuschätzen: Denn die Wehrmachtssoldaten äußerten sich zu ihrer politischen Weltsicht gegenüber den US-Verhöroffizieren in der Regel kaum anders als gegenüber ihren Kameraden in den Zellen.[41] Dass sich die Aussagen der Gefangenen aus den Verhören überhaupt überprüfen lassen, gewährleisteten die wohl spektakulärsten Dokumente in den Akten aus Fort Hunt: die Abhörprotokolle, die bei den Amerikanern Room Conversations hießen. Sie entstanden im Monitoring Building, wo die Männer an den Horchapparaten – unter ihnen viele aus Deutschland emigrierte Juden mit entsprechenden Sprachkenntnissen – im Schichtbetrieb die Gespräche der Gefangenen belauschten. Während der Schicht protokollierten die Monitors die Unterhaltungen der Insassen handschriftlich auf Vordrucken, häufig nur stichwortartig, dafür aber weitgehend vollständig. Sobald die Gespräche besonders relevant erscheinende Themen berührten, konnten die Monitors sie mit ihren Aufnahmegeräten auch in voller Länge mitschneiden. Welche Themen die höchste Aufmerksamkeit verdienten, gaben die leitenden Interrogation Officers vor. Im Zweifelsfall galt die Devise, eher zu viel als zu wenig aufzunehmen. Im Kontrollraum von Fort Hunt hing dieses Motto an der Wand: »When in doubt, press button.«[42] Nach Schichtende transkribierten die Monitors ausgewählte Passagen ihrer Audioaufnahmen in wortgetreuen Abschriften. Dadurch entstanden in Fort Hunt zwei verschiedene Arten von Abhörprotokollen mit jeweils eigenen Vorzügen: Die handschriftlichen Mitschriften gaben chronologisch wieder, worüber die Wehrmachtssoldaten sprachen, zeigten aber nicht immer, wie sie darüber redeten. Die maschinenschriftlichen Transkripte wiederum stellten nur Ausschnitte aus größeren Gesprächszusammenhängen dar, doch dafür erfassten sie das Gesprochene in allen Nuancen ohne Auslassung bis zum letzten Füllsel. Insgesamt sind über 40 000 Seiten Abhörprotokolle aus Fort Hunt überliefert, darunter rund 10 000 Seiten maschineller Reinschriften.

Anders als in den britischen Abhörprotokollen ist in den amerikanischen Transkripten auch jedes Mal vermerkt, wenn Zellenspitzel zum Einsatz kamen. Diese sogenannten »Stool Pigeons« wurden unter kooperationswilligen Gefangenen rekrutiert – manche taten dies schlicht aus Opportunismus, andere mussten von den Vernehmungsoffizieren lange dazu überredet werden[43], wieder andere willigten aus Überzeugung ein, weil sie das NS-Regime ablehnten.[44] Unter falscher Identität wurden sie dazu eingesetzt, ihren Mitgefangenen Informationen zu entlocken.[45] In den Abhörprotokollen blieben sie allerdings nicht inkognito. Das US-Personal kennzeichnete sie mit dem Kürzel »SP« hinter dem Namen, wenn solche »Stool Pigeons« an den belauschten Gesprächen beteiligt waren. Für die Analyse der Transkripte ist diese bürokratische Sorgfalt ein Glücksfall: Denn so können die Gesprächsbeiträge der »falschen« Gefangenen nicht mit den Aussagen der »echten« Gefangenen verwechselt werden. Ergänzt wurden die Gefangenendossiers durch diverse Zusatzmaterialien. Wenn jemand wie Alfred Andersch schriftliche Ausarbeitungen verfasste, wurden solche Dokumente ebenfalls zu den Akten genommen. Die Kombination all dieser Unterlagen macht die Gefangenenakten von Fort Hunt zu einem bislang einzigartigen Quellenbestand. Selbst von den britischen Vernehmungslagern ist nicht mehr überliefert als die maschinellen Abhörprotokolle selbst. In vielen Transkripten tauchen die Sprecher nur als kryptische Kürzel auf, bleiben vollständig anonym. Und biografische Zusatzinformationen sind in den britischen Unterlagen nicht enthalten. Die Akten aus dem amerikanischen Interrogation Center hingegen ermöglichen es, die Zusammenhänge zwischen den Mentalitäten und den Biografien der deutschen Soldaten sichtbar zu machen. Kein anderer Quellenbestand vermochte dies bislang, erst recht nicht in diesem Umfang: In alphabetischer Reihenfolge nach den Namen der Gefangenen geordnet, wuchs die Aktenserie schließlich auf über 102 000 Seiten an.[46]

Noch nie lagen zu so vielen Wehrmachtssoldaten derart personalisierte Selbstzeugnisse vor. Von 1942 bis 1945 schleusten ONI und MIS insgesamt 3451 Kriegsgefangene durch die rund 40 Zellen der beiden Gefangenenkomplexe von Fort Hunt. Zu etwa 3300 von ihnen wurden Gefangenenakten angelegt, rund 3100 davon waren Deutsche und Österreicher. So wie bei den eingangs vorgestellten Weggefährten von Alfred Andersch handelte es sich bei den meisten von ihnen um ganz normale Soldaten. Mehr als jeder zweite war einfacher Mannschaftsdienstgrad, fast jeder dritte ein Unteroffizier oder Feldwebel, etwa jeder sechste war Offizier, zumeist aber nur aus den Subalternrängen bis zum Hauptmann. Gewiss wurden auch viele ausgesuchte Spezialisten nach Fort Hunt gebracht: Gemessen an ihrem Gesamtanteil an der Wehrmacht waren die rund fünfhundert U-Boot-Fahrer und die knapp einhundert Flieger hier deutlich überrepräsentiert – dies spiegelte die starke technologische Ausrichtung von P. O. Box 1142 wider. Etwa die Hälfte der Gefangenen von Fort Hunt gab als letzte Verwendung jedoch eine Kampftruppe an, die meisten von ihnen hatten Infanterieeinheiten angehört. Auch als einfacher Infanterist konnte man also beim Screening der ausgesandten Vernehmungsteams für den Transport nach Fort Hunt ausgewählt werden. Den Ausschlag gaben vielfach schon die zivilen Vorgeschichten der Soldaten – so wie auch bei Andersch und seinen Mitgefangenen. Es genügte oft, wenn man in der Nähe eines Rüstungswerks gewohnt hatte, um etwa für die »Geographic Section« von Fort Hunt interessant zu sein. Die Kriterien für die Auswahl der Verhörkandidaten wurden ohnehin immer umfassender. Von anderen Dienststellen gingen in Fort Hunt zunehmend lange Wunschlisten von »Questions to be asked« und »Information desired« ein.[47] Hierzu zählten so viele Aspekte des Lebens in der Wehrmacht, dass letztlich fast jeder für das Verhör in P. O. Box 1142 infrage kam. Deshalb sammelten sich in Fort Hunt überwiegend ganz durchschnittliche Wehrmachtssoldaten.

Die Akten spiegeln die Wehrmacht während der letzten Kriegsphase: Mehr als zwei Drittel aller Insassen trafen erst nach dem Juni 1944 in Fort Hunt ein, nachdem die alliierte Invasion in der Normandie begonnen hatte. Manche Gefangene wurden direkt per Flugzeug eingeflogen und saßen zum Teil nur einige Tage nach ihrer Gefangennahme schon in einem der Verhörräume von Fort Hunt. Andere kamen per Schiffstransport und durchliefen teilweise wochenlang weitere Zwischenstationen, bis sie dort eintrafen. Dass sie deswegen nicht als andere Menschen hier ankamen, zeigt das Beispiel Alfred Anderschs. Auch er durchlief das Geheimlager erst rund drei Monate nach seiner Gefangennahme. Doch an die Verklärung seiner Vergangenheit dachte er hier noch nicht. Den Verhöroffizieren in Fort Hunt erzählte er noch die wahre Geschichte, warum er 1940 aus der Wehrmacht ausgeschieden war. Erst in den Monaten nach seiner Internierung in Fort Hunt ersann er die Legende, dass er wegen seiner KZ-Haft und nicht wegen seiner früheren Ehe mit einer »Halbjüdin« vorübergehend vom Wehrdienst ausgeschlossen worden war. Diese Unwahrheit verewigte er gegen Ende 1944 sogar in einer Erzählung.[48] In Fort Hunt verschwieg er diesen Teil seiner Biografie jedoch noch nicht, und seinen Mitgefangenen verriet er auch seine Sorgen über das drohende Schicksal der »Halbjuden« im NS-Staat. Weil er sich schon 1943 von seiner Frau hatte scheiden lassen, plagte ihn deswegen ein Schuldkomplex, der später zu einem Leitmotiv seiner Werke wurde.[49]