9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

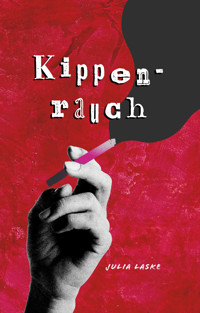

„Kippenrauch“ erzählt die Geschichte des 16-jährigen David, der vor seiner gewalttätigen Mutter flieht. Auf der Straße trifft er den Punk Ronnie, der ihm Zuflucht in einer besetzten Fabrik bietet und ihm den Namen „Kippe“ gibt. David verliebt sich in Ronnie und taucht in eine neue Welt voller Freiheit und Rebellion ein. Doch zwischen Unsicherheit, dunklen Erinnerungen und gefährlichen Begegnungen muss er herausfinden, wer er wirklich sein will – und welchen Preis er für seine Freiheit zu zahlen bereit ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

KIPPENRAUCH

JULIA - LASKE

Impressum

Julia Laske

Kippenrauch

1. Auflage 2025

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Julia Laske

c/o im SELBSTverlag

Tanja Giese

Jacobsohnstraße 17

13086 Berlin

Deutschland

Lektorat, Cover & Buchsatz: Tanja Giese, www.im-selbstverlag.de,

in Kooperation mit Studio Federtraum, www.alwinebannikov.xyz

Druck und Distribution im Auftrag der Autorin: tredition GmbH,

Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany

Softcover: ISBN 978-3-384-52371-6

Hardcover: ISBN 978-3-384-52372-3

E-Book: ISBN 978-3-384-52373-0

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der eng bemessenen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar, sofern keine vorherige schriftliche Zustimmung der Autorin eingeholt wurde. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, die öffentliche Zugänglichmachung und die Einspeicherung sowie Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Erstellt mit Vellum

TRIGGERWARNUNG

Dieses Buch thematisiert häusliche Gewalt und

ihre Auswirkungen. Manche Szenen können emotional

belastend oder retraumatisierend sein. Zudem enthält das Buch teilweise LGBTQ-feindliche Sprache.

Bitte achte auf dich und dein Wohlbefinden.

PLAYLIST

Von außen – Tex Brasket

Quadrat im Kreis – WIZO

Platz zum Leben – Toxoplasma

Komm schon klar – Slime

Grüne Haare – Knochenfabrik

Geldschein – Schleim-Keim

Sandmann – Nachkriegsratten

Komplett im Arsch – Feine Sahne Fischfilet

B-Haus – Konny

Alles – Betontod

Die komplette Buchplaylist findest du auf

Spotify unter:

INHALT

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Wie geht es mit Kippe weiter?

KAPITEL1

Ich weiß, dass sie lügt. Sie schaut mich aus ihren haselnussbraunen Augen heraus an und ich weiß es einfach. Es wird kein Abschied auf Zeit werden. Stumm blicke ich zu Boden und beiße mir auf die Unterlippe. Es ist ein unwirklicher Tag. Die Haare fallen mir ins Gesicht, legen sich wie ein honigbrauner Schleier über meine Augen. Ich fühle mich, als wäre ich wieder zwölf. Ein kleines trotziges Kind, das die Welt um sich herum weder akzeptieren noch verstehen kann, doch durch seine Machtlosigkeit dazu gezwungen ist. Egal was ich tue oder sage, sie wird nicht bleiben. Ich schlucke die aufsteigenden Tränen hinunter. Wie kann sie mich nur so verraten?

Sie geht einen Schritt auf mich zu. Ein sanfter Veilchenduft steigt mir in die Nase. Vermutlich ihr Shampoo oder Parfüm oder sonst irgendetwas Unwichtiges. Ein Duft, der ab jetzt unwiderruflich mit diesem Augenblick verschmolzen ist.

Eine warme Hand legt sich auf meinen Rücken und schiebt mich näher an sich. Drängt mich in eine Umarmung. Noch ehe ich Widerstand leisten kann, hat sie mich bereits in ihre Arme geschlossen. Mein Gesicht in ihrer Schulter vergraben, fließen einzelne Tränen über ihre Jacke. Sie werden nicht von dem Stoff absorbiert, sondern gleiten still an ihm hinab. Wie Regentropfen an einer Fensterscheibe. Sie laufen schneller, beginnen wegzurennen, während mein müder Geist dazu verdammt ist, hier in diesem Körper, in diesem Moment, zu verweilen. Irgendetwas an dem Umstand, dass die Tropfen nicht mit ihr die Türschwelle überschreiten werden und damit ein Teil von mir mit ihr dieses Haus verlassen wird, versetzt mir einen Stich. Bewegung gerät in meine Muskelstränge. Gerade noch rechtzeitig streife ich mit meinem Pulliärmel über meine Augen, als Sarah mich aus ihrer Umarmung reißt. Ich lächle brüchig. Die Trauer sitzt immer noch in Form eines tennisballgroßen Kloßes in meinem Hals. Ich kann schlucken, so viel ich will, er wird nicht kleiner. Eine leise Stimme in meinem Inneren fragt, ob sie vielleicht gar nicht weiß, was sie mir mit ihrem Weggang antut. Sie spekuliert darauf, dass Sarah nicht geht, um vor Mutter zu fliehen, sondern im vollen Bewusstsein, dass sie mich dadurch mit ihr allein zurücklässt. Sie wirft mich der Wölfin zum Fraß vor, damit sie eine Chance hat, davonzukommen. Das ist kein Abschied, sondern eine Opferung. Es ist alles Kalkül. Sofort schäme ich mich. Wie kann ich nur so schlecht über meine Schwester denken? Ich kann Sarah den Abschied nicht noch schwerer machen, als er ohnehin schon für sie ist. Wenn sie die Möglichkeit hätte, würde sie mich mitnehmen, das weiß ich. Aber genauso gut weiß ich eben auch, dass sie keine andere Wahl hat. Sie hat einen Weg gefunden, um zu gehen, und ich sollte mich für sie freuen. Doch ein leises Gefühl von Verrat bleibt dennoch zurück.

Ich nehme mich zusammen, wünsche ihr eine gute Fahrt. Vater und Mutter begleiten sie zur Tür. Sie flankieren sie rechts und links, als würden sie gerade einen feierlichen Akt begehen, indem sie sie aus dem Haus eskortieren. Ich bleibe wie angewurzelt im Flur stehen. Meine Füße wollen sich nicht vom Parkett lösen. Dann schlägt die Tür ins Schloss.

Draußen ist es windig und regnerisch. Mutter achtet dann besonders darauf, dass die Wärme das Haus nicht verlässt. Ein sarkastisches Krächzen quält sich meine Kehle hinauf, was wohl ein Lachen hätte werden sollen. Es hallt unheimlich im leeren Flur wider. Wenn Mutter die Türschwelle überschreitet, hat selbst die stärkste Heizung keine Chance gegen die Kälte, die sie mit sich bringt. Ich beginne unwillkürlich zu zittern. Ich wünsche mir, die Tür würde zubleiben.

Schließlich atme ich tief durch und löse mich aus meiner Starre. Meine Füße tragen mich wie von selbst die Treppe hinauf. Mein Kopf steht auf Stand-by. Doch auf dem Weg in mein Zimmer biege ich am Ende des Ganges in die falsche Richtung ab.

Ein komplett leerer Raum liegt vor mir. Er riecht nach altem Holz und diesen schrecklichen Duftkerzen, auf die Sarah so steht. Reißnägel und Klebebandreste klammern sich noch an die Wände, während ein paar Wollmäuse den Boden für sich eingenommen haben. Das ist das Einzige, was meine Schwester zurücklässt. Der kalte Kloß in meiner Kehle ist mir in den Magen hinabgerutscht und füllt sich nun langsam mit Glut an. Wut wärmt meine Wangen. Sie hat mich wirklich allein gelassen. Doch ehe mich die Flutwelle an Emotionen vollends erfassen kann, nehme ich aus dem Augenwinkel ein Funkeln wahr.

Ich blinzle kurz, dann erkenne ich den Ursprung der plötzlichen Ablenkung. Zwischen den Dielenbrettern ist etwas eingeklemmt. Mein Ärger bemüht sich, auf den Punkt vor meinen Füßen fokussiert zu bleiben, als ich mich hinknie. Doch dann steigt er auf und verteilt sich einer dunklen Rauchsäule gleich im Raum. Vor mir, tief zwischen den krummen Dielenbrettern eingeklemmt, liegt eine kleine Murmel. Irgendwie hat sie dort zwischen Staub und Dreck versteckt ausgeharrt. Die bunte Kugel blickt mir wie ein Auge aus der Dunkelheit entgegen. Sie schimmert bläulich im einfallenden Sonnenlicht. Wenn ich genau hinsehe, kann ich die bunten Farbeinschlüsse in ihrem Inneren erkennen. Sie wirken wie die schmale Pupille einer Katze. Als lauere sie dort unten auf mich.

Aus irgendeinem Grund setze ich mir in den Kopf, sie aus ihrem schützenden Kokon zu befreien. Ich strecke die Hand aus, aber bekomme sie nicht zu fassen. Meine Finger streifen sie fast, doch erreichen sie nicht, wenn ich sie durch den dünnen Spalt zwischen den Hölzern schiebe. Ich muss es irgendwie anders probieren. Langsam schweift mein Blick durch den leeren Raum. Bett, Schrank, Schreibtisch, Stuhl, Kommode. Sie hat alles mit in ihr Studentenzimmer genommen. Alles außer mich und diese Murmel. Diese dumme Glaskugel, die immer noch im Boden feststeckt, als würde sie mich verspotten.

Ich stehe auf und gehe auf den Flur hinaus. Suchend blicke ich mich um. Hier muss doch irgendwo etwas sein, womit ich sie dort herausbekomme.

Im Badezimmer werde ich schließlich fündig. Mit einer Pinzette und einer Nagelfeile bewaffnet, geht die Schlacht in die zweite Runde. Vorsichtig nähere ich die beiden Objekte der kleinen Kugel an. Fasst. Noch ein Stückchen. Endlich bekomme ich die Murmel zu fassen und hebe sie langsam nach draußen. Erleichtert aufatmend nehme ich sie zwischen zwei Finger und halte sie mir ganz dicht vors Gesicht. Meine zwei Augen betrachten fasziniert das eine Auge. Im fahlen Nachmittagslicht scheint es mir fast so, als würde die Katzenpupille meinen Blick erwidern.

Ich zucke zusammen. Ein mir nur allzu bekanntes Klacken im Türschloss verrät, dass Mutter gerade das Haus betritt. Es hallt durch das ganze Haus bis hoch ins leere Zimmer. Schnell lasse ich die Murmel in meiner Hosentasche verschwinden und lege die Bergungswerkzeuge ins Bad zurück. Gerade noch rechtzeitig sprinte ich in mein Zimmer und verschließe die Tür hinter mir.

Sofort fühle ich mich ruhiger. Mein rasendes Herz beginnt wieder langsamer zu schlagen. Die vertraute Umgebung verleiht mir ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Ich schnappe mir eine Decke und wickle mich darin ein, bilde eine menschliche Kugel. Ich friere. Die Kälte ist ins Haus zurückgekehrt. Ich kann dem Strom an Gefühlen nicht länger Einhalt gebieten und lasse den Tränen freien Lauf.

Eine dumpfe Schläfrigkeit umfängt mich, nachdem ich leer geweint bin. Dieser Tag wirkt kaum real. Ich schließe für einen zu langen Moment die Augen. Der Augenblick der Ruhe lässt mich unbemerkt ins Reich der Träume abdriften.

KAPITEL2

Die bunten Bilder des Fernsehers hüllen mich in warmes, blaues Licht. Der Rest des Wohnzimmers liegt in dichter Dunkelheit. Wenn ich meine Hand ausstrecke, könnte ich nach ihr greifen und sie zu mir ziehen. Nur der Lichtsmog hält sie davon ab, sich an mich zu schmiegen. Der Fernseher rattert, rasselt und rauscht. Ein ohrenbetäubender Lärm geht von dem Gerät aus, der von den Wänden widerhallt.

Ich sitze da und warte. Ich weiß nicht worauf, doch das dringliche Gefühl, dass jeden Moment etwas passieren wird, ist viel zu präsent, um es zu ignorieren. Meine Nackenhaare stellen sich auf und mir wird kalt. Die Finsternis um mich herum verdichtet sich immer weiter, bis sie schließlich von ihrem eigenen Gewicht erdrückt wird. Sie zerplatzt in abertausende schwarze Glassplitter und regnet lautlos auf den Boden herab.

Der Fernseher zeigt nur noch Schneegestöber. Ein mulmiges Gefühl füllt meinen Magen und lässt die feinen Härchen in meinem Nacken sich aufstellen. Ich spüre, dass ich nicht länger allein bin.

Der Boden bebt auf. Er wird immer wieder durch kräftige Schritte zum Erzittern gebracht. Mein Herz passt sich dem stetig näher kommenden Pochen an. Es schlägt viel zu langsam für die Angst, die das Blut in meinen Ohren rauschen lässt. Der Fernseher riecht verschmort, doch der Lärm, der von ihm ausgeht, will einfach nicht stoppen. Rauch beginnt den Boden zu fluten, als ich ein Zischen hinter mir ausmache. Ich erstarre. Eine lange gespaltene Zunge zischelt über schmale Lippen. Ich sehe sie nicht und doch weiß ich, dass sie genau hinter mir steht. In meinem Nacken kann ich den mit Glut erfüllten Atem spüren. Kaltes Feuer leckt über mein Gesicht, als der Drache die Couch herumwirbelt. Es brennt sich schmerzhaft durch meine Haut und glimmt selbst nach dem Feuerstoß noch weiter. Ich reiße die zusammengepressten Lider auf und starre dem Untier genau in die Augen. Seine Schuppen blähen sich auf und legen sich wieder auf der Haut ab, als würde es durch sie atmen. Sie schimmern schwarz im Schneelicht des Fernsehers. Der Rauch hüllt uns beide ein. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht sprechen, ich kann nicht wegrennen. Ich kann nur hier sitzen und es anstarren.

Als ich ihre Stimme höre, wird das Blut in meinen Adern zu flüssigem Feuer. Es glimmt kalt unter meiner Haut. Ein schmerzhafter Schrei löst sich von meinen Lippen, doch ich weiß, dass ich stumm und starr an Ort und Stelle verharre.

Du kannst nichts

Du bist nichts wert

Du bist ein Niemand

Du bist genauso wertlos wie deine Schwester und dein Vater

Die Hure und die Schwuchtel

Dann füllt Asche meine Blutbahn.

Als ich meine Augen wieder öffne, fallen nicht länger Schatten durch die regennasse Scheibe ins Zimmer. Jetzt ist der ganze Raum stockfinster. Ich atme viel zu schnell. Mein Puls pocht mir in den Ohren und füllt die Stille aus. Ich liege zitternd in meinem völlig verschwitzten Pulli und warte ab, bis ich wieder klar denken kann.

Es war nur ein Traum. Du bist nicht wirklich in Gefahr. Du bist in Sicherheit. Ich versuche, mich zu beruhigen, doch ich glaube mir nicht. Langsam richte ich mich auf und schäle mich aus dem Deckenkokon, als mein Blick auf den Wecker fällt. Fuck, ich habe das Abendessen verschlafen! Das wird richtig Ärger geben.

Ich springe auf, doch komme ins Schwanken. Braune Haarsträhnen hängen mir ins Gesicht und kitzeln meine verquollenen Augen. Schlafsand oder Tränenflüssigkeit klebt mir im Augenwinkel, die Unterlippe hat wieder angefangen zu bluten. Vorsichtig taste ich mit dem Finger über die aufgeplatzte Stelle. Ich zucke zusammen als die salzige Haut die Wunde berührt. Das war das erste Mal, dass sie mich an einer sichtbaren Stelle geschlagen hat.

Ich weiß, dass ich mich besser beeilen sollte, um zumindest noch im Esszimmer zu sein, bevor das Abendessen beendet ist, doch ich bringe den Mut nicht auf, jetzt nach unten zu gehen. Unruhig betrachte ich die Umrisse meiner Umgebung, doch wage es nicht, das Licht einzuschalten. Noch habe ich ein paar Minuten Ruhe und Frieden. Sie weiß noch nicht, dass ich wach bin.

Seit klar war, dass meine Schwester für ihr Studium wegziehen wird, besteht Mutter noch penibler als zuvor darauf, dass alles und jeder an seinem Platz zu sein hat. Keine Unordnung, kein Chaos mehr. Der Schreibtisch hat aufgeräumt und das Bett gemacht zu sein. Die Kleidung muss sauber im Schrank untergebracht sein und nicht irgendwo im Zimmer verstreut herumliegen. Die Schulbücher stehen seitdem ordentlich sortiert im Regal über meinem Schreibtisch, die Romane und Sachbücher im Regal daneben. Zumindest die, die ich vor ihrer strengen Wertung retten konnte. Alle Poster mussten der neuen Wandfarbe weichen. Nur noch steriles Weiß, wo vorher bunte Farbe war. Der Geruch liegt immer noch in der Luft und bereitet mir Kopfschmerzen. Die Maler mussten dreimal über den Grünton streichen, bis die neue Farbe deckte. Der chemische Gestank vermischt sich mit dem Weichspülerduft der Wäsche. Aus irgendeinem Grund gibt Mutter immer ein Vielfaches der empfohlenen Menge in die Maschine. Der Schaum drückt jedes Mal gefährlich gegen das wassergefüllte Bullauge.

Bevor ich hinuntergehe, bringe ich noch schnell die Decke und die Kissen wieder in Ordnung. Ich bemühe mich, es so ordentlich wie möglich zu machen, ohne das verräterische Licht anzuschalten. Hoffentlich ist kein Blut von meiner Lippe auf den Stoff getropft.

Tief durchatmen. Ich kann es nicht länger hinauszögern und schleiche die Treppe hinab in Richtung Esszimmer. Der Raum ist leer, obwohl der Leuchter über dem Esstisch noch brennt. Es ist unangenehm leise. So leise, dass ich kurz befürchte, mein lauter Herzschlag könnte mich verraten. Ohne mich groß umzuschauen, beschließe ich, zurück nach oben zu gehen und das Unwetter zu vertagen. Doch noch im Umdrehen nehme ich aus dem Augenwinkel eine Gestalt im Türrahmen wahr. Reflexartig spanne ich die Muskeln an und reiße die Arme vors Gesicht. Jedoch bin ich nicht schnell genug, um den Schlag abzuwehren. Fuck, das tut weh! Ich taumle einen Schritt in den Raum zurück und bin sofort dankbar für den nun gewonnenen Sicherheitsabstand.

»Ich habe dich zum Essen gerufen.« Ihre Stimme klingt so kühl und gefasst, als würde nicht ich vor ihr stehen, sondern ein schwieriger Klient, den sie nur vertreten wird, weil es ihr viel Geld einbringt. Ich habe sie zwar noch nie vor Gericht gesehen, doch stelle mir ihre Plädoyer-Stimme genau so vor. Ich fahre mir über die blutende Lippe und verziehe schmerzhaft das Gesicht.

»Es tut mir leid. Ich bin eingeschlafen«, stammle ich und merke gleichzeitig, wie die Kälte meinen Körper erfasst.

»Was für ein faules Stück Scheiße schläft denn am helllichten Tag?«

Ich mache einen weiteren Schritt rückwärts, doch spüre im selben Augenblick schon die Tischkante in meinem Rücken. Panik beginnt sich in mir auszubreiten.

»Es tut mir leid«, murmle ich eingeschüchtert.

»Sprich gefälligst laut und deutlich. Niemand hat Achtung vor dir, wenn du so angekrochen kommst. Stell dich aufrecht hin und versuch es nochmal.«

Ich tue wie mir geheißen, doch komme nur zum ersten Wort, bis mich erneut ein Schlag trifft.

KAPITEL3

Der komplette Pausenhof hat sich in ein vielfarbiges Meer verwandelt. Die bunten Blätter lassen den grauen Betonklotz, in dem wir Unterricht haben, noch trister als sonst erscheinen. Obwohl es bereits Mittag ist, hat sich die Sonne heute noch kein einziges Mal blicken lassen. Sie hängt im Nebel fest, der sich in Form einer Dunstglocke über die Stadt gelegt hat.

Ich stoße aus meinen Lungen noch mehr grauen Nebel hinaus in die Welt. Der Rauch hält sich nicht lange in der Luft, sondern wird vom Herbstwind davongetragen. Ich beachte die Geräuschkulisse aus Reden, Schreien, Kreischen und Toben nicht weiter. Sven grinst mich stumm von der Seite an. Erst jetzt fällt mir auf, dass er zu reden aufgehört hat.

»Hmm?«, frage ich.

Dann wende ich mich von der Lücke im Dickicht des Gebüschs ab und ihm zu. Hier, zwischen Hagebutten- und Hibiskussträuchern, bei der vor sich hin modernden Backsteinmauer, haben wir unsere Ruhe. An den meisten Tagen zumindest.

»Du hast kein Wort von dem, was ich gesagt habe, gehört, oder?«

»Du hast was gesagt?«, frage ich übertrieben verwundert, um ihn zu ärgern.

Er knufft mir in die Seite und ich bemühe mich, nicht laut aufzuschreien. Er hat genau die Stelle getroffen, wo der Bluterguss meine Haut grün färbt. Ich verziehe meine Lippen zu einem möglichst überzeugenden Grinsen. Sven nimmt es mir ab. Erleichtert atme ich auf.

»Ich hab dich gefragt, ob du weißt, was es mit diesen Graffitis auf sich hat.« Er deutet auf eine strudelförmige Ansammlung an Linien, die schwarz auf dem rostbraunen, bröckeligen Mauergestein haftet.

»Keine Ahnung. Hab ich noch nie gesehen«, sage ich, ohne wirklich hinzusehen.

»Ich habe die schon öfter gesehen. In der Innenstadt sind die überall, oder drüben in Unterstadt. Aber hier in der Gegend habe ich bisher noch keine gesehen. Ich frage mich, ob die irgendeine Bedeutung haben. Das Erkennungszeichen einer Gang oder irgend so was vielleicht.«

Ich nicke nur abwesend und ziehe an meiner Zigarette.

Sven gibt es auf, mein Interesse für Straßenkunst zu wecken, stattdessen nimmt er mir die Kippe aus der Hand. Ich lasse ihn gewähren. In meinem Rücken frisst sich langsam die nasse Kälte des Mauerwerks durch den Stoff meiner Jacke.

»David, willst du es von dir aus ansprechen oder muss ich das tun?«

Ich blinzle verwirrt. »Was denn?«

»Was mit deinem Gesicht passiert ist.«

»Du bist auch nicht grade ne Schönheit«, motze ich zurück und bin mir der Lüge bewusst. Seine hellblauen Augen, die mich gerade durchdringend mustern, werden durch ein nicht minder attraktives Gesicht und dichte erdbeerblonde Haare betont. Im Gegensatz zu meinem von der Pubertät misshandelten Gesicht, welches ich mit meinen zu langen Haaren zu kaschieren versuche, muss er sich wirklich nicht verstecken.

»Verarsch mich nicht, Mann.« Er gibt also nicht auf.

Ich will gerade eine der üblichen möglichst plausibel verpackten Ausreden zum Besten geben, doch ich gerate ins Stocken. Plötzlich schnürt sich meine Kehle zusammen, sodass ich kaum noch atmen kann. Mein Kinn beginnt zu zittern und ich wende den Blick ab. Fang jetzt bloß nicht an loszuheulen.

Sven lehnt sich neben mich an die Wand. Seine Jacke raschelt ebenso wie seine Schuhe im Laub. Er wartet nur stumm ab und raucht, wofür ich ihm gerade sehr dankbar bin.

Nachdem ich ein paar Mal tief durchgeatmet und die sich anbahnenden Tränen weggeblinzelt habe, schaue ich wieder auf. Sven starrt auf seine Schuhe hinab. Ich nehme ihm die Kippe ab und unsere Finger berühren sich kurz. Es fühlt sich an, als würden kleine Funken zwischen ihnen aufstoben. Ich nehme den letzten Zug der Zigarette und drücke den Stummel an der Mauer aus. Die Reste fallen auf den Boden, wo bereits weitere Glimmstängel liegen. Ich muss unweigerlich an den Tag zurückdenken, an dem Sven mir das Zigarettendrehen beigebracht hat.

»Meine Mutter schlägt mich«, platzt es aus mir heraus. Ich sage nicht: »Sie hat mich geschlagen«, als wäre es ein einmaliges Versehen gewesen. Ich sage: »Sie schlägt mich«, wie man Alltägliches beschreibt. Erst als ich es laut ausgesprochen habe, realisiere ich, was ich da gerade gesagt habe. Scheiße. Sven wird mich jetzt bestimmt für einen totalen Schwächling halten, der sich von seiner eigenen Mom verkloppen lässt. Verdammt, sonst schaffe ich es doch auch immer, dass er nichts merkt. Trotzig hebe ich das Kinn und warte auf irgendeinen blöden Spruch oder eine dumme Bemerkung. Ich blicke nervös zu ihm herüber und unterdrücke den Drang, auf meine verletzte Unterlippe zu beißen.

»Tut mir leid. Das ist echt scheiße.« Sven schaut mich mitfühlend an. Seine Augen treffen meine. Blau ist wohl doch eine warme Farbe.

»Und dein Vater? Weiß er davon?« Aus irgendeinem Grund möchte er das Thema nicht sein lassen.

»Ihm ist das egal.« Er ist ein Feigling. Er wollte uns schon vor sieben Jahren verlassen, hatte aber nicht den Mut dazu. Stattdessen lässt er sich wie Scheiße behandeln und ihr somit freie Hand. Ich beiße mir nun doch auf die Unterlippe, welche sofort wieder anfängt zu bluten. Scheiße.

»Macht sie das öfter?«

Mir wird das Thema unangenehm. Zwar gefällt mir die Aufmerksamkeit, die Sven mir zukommen lässt, aber es wird mir doch langsam zu viel. Ich nicke. Vorsichtig fahre ich mit dem Handrücken über die blutende Lippe. Ich muss echt furchtbar aussehen. Das Auge hat sich mittlerweile zu irgendeinem Farbton zwischen Dunkelblau und Lila verfärbt und der Cut in der Lippe reißt bei jeder kleinsten Bewegung von Neuem auf. Ein Teil von mir ist dankbar dafür, dass sie üblicherweise mein Gesicht ausspart. Der Rest hasst sie einfach nur.

Svens Blick liegt nachdenklich musternd auf meinem angeschwollenen Auge. Ich versuche, mehr in diesen Blick hineinzuinterpretieren, doch lasse schließlich das Wunschdenken sein.

Es klingelt. Die ganzen kleinen Kinder rennen schreiend auf den Betonklotz zu.

»Du könntest doch abhauen.« Svens Worte mischen sich mit dem anhaltenden Läuten des Pausengongs.

Ich bin mir zuerst nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe, doch dann gehen seine Worte mir nicht mehr aus dem Kopf. Sie wiederholen sich immer schneller und wirken mit jedem Mal verlockender.

Umständlich stoße ich mich von der Wand ab und will gerade die Lücke im Buschwerk durchqueren, als Sven mich zurückhält.

»Lass uns die letzten paar Stunden schwänzen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße und wir haben uns doch ne Freistunde verdient.«

Augenblicklich tauche ich wieder zwischen den Hagebutten unter. Mein Kopf ist immer noch mit seinen vorherigen Worten gefüllt. Sie kreisen in diesem blickdichten Goldfischglas aus Knochen umher, bis sie irgendwann mit den Bäuchen nach oben an der Oberfläche dümpeln. Ich rühre mich nicht.

»Ich könnte das nicht. Ich meine: Ich kann das nicht«, murmle ich in die frisch entstandene Stille des leeren Hofes.

»Schwänzen? Seit wann das denn?«

»Ich meine abhauen, du Idiot.«

»Was hast du denn zu verlieren?«

Zum Beispiel dich. Ich zucke die Schultern. Dann erhebe ich mich und wir verlassen unser Versteck. Wir passieren den leeren Hof und schleichen Richtung Parkplatz.

»Was machst du an deinem Geburtstag?«, versucht Sven das Thema zu wechseln.

»Hm, keine Ahnung«, sage ich. »Meine Eltern wollen, dass ich zu Hause feiere. Weil ich letztes Jahr zu spät heimgekommen bin und sie mir nicht glauben, dass ich nichts getrunken habe.«

»Verstehe. Schade, ich hatte gehofft, wir könnten was machen.«

»Wir könnten uns heute Nacht treffen und reinfeiern. Ich muss nur morgen früh wieder zu Hause sein, bevor sie aufstehen und merken, dass ich weg bin.« Auf einmal ist die Trübsal wie weggeblasen und ersetzt durch eine Vorfreude, die meine Wangen zum Glühen bringt.

KAPITEL4

Erleichtert lausche ich in die Stille der Nacht. Scheinbar hat niemand gehört, wie ich die Haustür hinter mir ins Schloss gezogen habe. In geduckter Haltung schleiche ich unter dem Küchenfenster durch und tauche vollends in die Dunkelheit ein. Ich versuche, mit ihr zu verschmelzen, sie wie einen schützenden Umhang über meine Schultern zu streifen. Die Straßenlaterne vor unserem Haus ist schon seit Wochen ausgefallen, was mir jetzt zugutekommt. Erst als ich in die nächste Querstraße einbiege, höre ich auf, mich ständig umzublicken. Niemand hat mich bemerkt, alles ist gut. Und doch schlägt mir das Herz immer noch bis zum Hals. Ich eile weiter, obwohl ich noch jede Menge Zeit habe. Sven und ich wollen uns erst eine halbe Stunde vor Mitternacht treffen, doch ich habe es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Ich zwinge mich dazu, meine Schritte zu verlangsamen.

Die Vorfreude auf das Treffen wird von der Angst, von meiner Mutter erwischt zu werden, gedämpft. Wenn sie herausfindet, dass ich mich davongestohlen habe, bringt sie mich um. Vielleicht sogar wortwörtlich. Natürlich nicht mit Absicht. Aber wenn sie wütend ist, verliert sie die Kontrolle. Über alles. Es ist dann, als wäre sie ein anderer Mensch. Das Drachenuntier aus meinem Traum fällt mir wieder ein und ich bemühe mich, schnell an etwas anderes zu denken. Zitternd ziehe ich die Jacke enger um meinen Körper und frage mich, ob Sven wohl ein Geschenk für mich besorgt hat.

Die Straßen werden schmaler und älter. Der brüchige Teer wird abgelöst von Kopfsteinpflaster. Die Häuserfassaden bestehen nicht länger aus glatt herabfallenden Schatten, sondern weichen verschnörkelten Stuckmonstern, die einem Krebsgeschwür gleichend die Hauswände befallen. Der Sandstein wirkt aufgebläht und verbeult. Die Altstadt ist deutlich in die Jahre gekommen. Restauration besteht hier in der Mühe, den abgebröckelten Putz auf dem Fußweg zusammenzukehren. Für mehr Aufwand fehlt es entweder an Zeit oder Geld oder Muße. Das Übliche. Jedes Mal, wenn ich nachts den leeren Stadtplatz überquere, frage ich mich, welche der ehemaligen Protzbuden noch bewohnt sind. Bei vielen erkennt man auf den ersten Blick, dass die ehemaligen Besitzer ihnen schon vor langer Zeit den Rücken gekehrt haben. Zumindest bis dort nachts plötzlich die Lampen angehen und man sich eingestehen muss, dass man sich geirrt hat.

Tagsüber wimmelt es hier nur so von Menschen, abends sind nur noch Verliebte und Nachtschwärmer unterwegs. Doch je später die Stunde, desto seltener und seltsamer werden die Begegnungen. Dann weichen die Anzugträger und Lieferanten dunkel verhüllten Gestalten. Wie es aussieht, bin ich heute eine von ihnen. Nur vereinzelt brennt noch Licht in den Fenstern, obwohl es für den Anfang des Wochenendes noch gar nicht so spät ist. Der Brunnen in der Mitte des Stadtplatzes plätschert leise vor sich hin. Er kommt mir jetzt um einiges lauter vor als tagsüber. In ein paar Monaten werden sie ihn einmotten. Dann wird ihm wieder ein hässlicher Holzkokon aufgesetzt, den Touristen mit diesen fragenden Blicken mustern. Ist das Kunst oder kann das weg? Oder es ist ihnen einfach egal. Dann kaufen sie sich ein Eis und geben für irgendetwas Unnötiges ihr Urlaubsgeld aus. Um sich im Nachhinein einzureden, was erlebt zu haben. Wer auf die Idee kommt, hier Urlaub zu machen, hat die Ignoranz wahrscheinlich gleich mitgebucht.

Ich lasse den Platz hinter mir und passiere den hoch aufragenden Schatten der Kirche. Dann biege ich in eine Seitengasse ein. Die Hauptstraßen sind mir noch zu belebt. Hier fahren vereinzelte Wagen durch die Nacht. Ihr Scheinwerferlicht seziert die Finsternis auf der Suche nach dem Heimweg. Es ist jede Nacht derselbe.

Die schmale Gasse spuckt mich auf einem begrünten Kinderspielplatz aus. Meine Augen brauchen kurz, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann blicken sie suchend zwischen den Spielgeräten umher. Sven ist noch nicht da.

Ich schlurfe durch den Kies auf die Tischtennisplatte zu. Dort lasse ich mich der Länge nach auf der Platte nieder. Sofort spüre ich die Kälte, die von ihr ausgeht, bis in die Knochen. Ich bewege mich nicht, stelle mich tot. Doch die Kälte findet mich trotzdem. Schließlich winkle ich ein Bein an und lasse das andere herabbaumeln. Meine Arme verschränke ich hinter dem Kopf. Genau so lässt es sich aushalten. Ich friere. Die Nacht in der Stadt ist zu hell, um die Sterne zwischen den Baumkronen hindurch sehen zu können. Wenn ich nach oben schaue, sind dort nur Blätter und eine umnebelte Himmelsscheibe.

Ich lausche, doch höre nichts als fernen Verkehrslärm. Keine Vögel, keine Grillen. Der Sommer ist unumkehrbar vorbei. Ein jähes Geräusch lässt mich aus meinen Gedanken aufschrecken. Ich erkenne Sven sofort und entspanne mich wieder. Sein Bewegungsmuster ist mir selbst als Schatten noch vertraut. Svens Schuhe graben sich mit jedem Schritt, den er auf mich zumacht, lautstark in das Kiesbett. Er hat eine Aldi-Tüte dabei, die bei jedem Schritt gegen sein Bein schlägt.

»Alles Gute zum Sechzehnten«, sagt er.

Ich lege ein höfliches Lächeln auf, doch erwidere nichts. Dann löse ich meinen kalten Körper von der Tischtennisplatte und wir verlassen den Spielplatz.

Erst jetzt, da wir gemeinsam durch die Altstadt streifen, bemerke ich die Graffitis, von denen Sven heute Mittag gesprochen hat. Da sie mir jetzt aufgefallen sind, sehe ich sie plötzlich überall.

»Warte mal kurz.« Sven bleibt stehen und kramt in seiner Jackentasche herum. Dann hält er mir eine Plastikkarte vors Gesicht. Ehe ich realisiere, worum es sich dabei handelt, platzt Sven schon damit heraus. Seine Stimme ist gesenkt, doch unmissverständlich von Stolz gefärbt: »Ich habe vorhin meinem Bruder seinen Ausweis abgezogen. Und rate mal, was ich uns beiden damit gekauft habe.«

Seine Hand verschwindet in der Aldi-Tüte und der Inhalt beginnt zu klirren. Noch bevor er eine der Flaschen herausgeholt hat, weiß ich bereits, worum es sich dabei handelt. Ein verschwörerisches Grinsen legt sich auf Svens Lippen, als sich unsere Blicke treffen.

»Jetzt brauchen wir nur noch einen ruhigen Ort zum Chillen und die Party kann steigen«, sagt er.

Ich berichtige ihn nicht, dass es für eine Party normalerweise mehr als zwei Leute braucht. Dafür bin ich gerade viel zu glücklich. Also muss der Miesepeter in mir kurz die Klappe halten.

Nach kurzem Hin und Her schlagen wir den Weg zum Fluss ein. Der Traumückbach liegt irgendwo unter uns, behäbig gegen die Ufer schwappend. Auf ihm tanzen Schaumkronen aus Dreck, die jetzt im Dunklen kaum noch zu erahnen sind. Wenn du da hineinfällst, kriegst du die Beulenpest, hat man uns als Kinder immer gesagt. Dem moderigen Geruch nach zu urteilen, hatten sie wahrscheinlich recht.

Wir lassen uns auf eine der Bänke nieder. Sven lehnt sich seufzend gegen die hölzerne Lehne, als wäre er heute den ganzen Tag wandern gewesen und dies wäre die erste Gelegenheit, sich auszuruhen. Ich lehne mich ebenfalls zurück und fische die erste Flasche aus der Tüte. Ungeschickt öffne ich sie an der Metallbefestigung der Bank und nehme einen großen Schluck von dem Bier.

»Ab heute kannst du dann für uns einkaufen gehen«, meint Sven lachend und stößt mit mir an. »Ach so, bevor ich es vergesse. Das war natürlich noch nicht alles.«

Sven kramt wieder in seiner Jackentasche. So langsam habe ich die Vermutung, dass er darin auch irgendwo die Schlüssel zum Bernsteinzimmer versteckt hält. Seine Hand hält inne und scheint das Objekt der Begierde gefunden zu haben.

»Mach die Augen zu.«

Ich tue wie mir geheißen und warte ungeduldig ab. Sven nimmt meine Hand, öffnet sie und legt eine kleine Schachtel hinein. Ich öffne die Augen.

»Deine Lieblingsmarke, musst du nicht mal selber drehen. Feuer hast du ja noch, oder?«

Etwas überschwänglich falle ich ihm um den Hals und bedanke mich. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals, als Sven die Umarmung lachend erwidert.

KAPITEL5

Ein paar Stunden später hat sich die Sitzfläche der Bank mit leeren Flaschen gefüllt. Ich lange in die Aldi-Tüte, doch meine Hand greift ins Leere. Ich blinzle und krame weiter zwischen den dünnen Plastikwänden umher. Es raschelt so laut, dass Sven sich zu mir umblickt.

»Ist schon alle?«, nuschelt er und stellt seine ebenfalls leere Flasche zu den anderen.

»Ja, das war’s.«

Mit einem Mal fühle ich mich müde. Eine angenehme Mattheit umgibt mich und ich bin so entspannt, wie seit langem nicht mehr. Ich lehne mich zurück und lasse den Kopf in den Nacken sinken. Über uns befindet sich ein kaum in der Dunkelheit erkennbares Blätterdach. Das Licht der vereinzelten Straßenlaternen erhellt größtenteils nur den Boden. Alles über uns scheint von der Finsternis verschluckt zu werden. Ich schließe die Augen für einen Moment und lausche dem Rauschen des Flusses, das sich erst jetzt wieder einen Weg in mein Bewusstsein bahnt.

»Schläfst du jetzt, oder was?«

Svens Frage ringt mir ein bestätigendes Gemurmel ab.

»Das ist nicht dein Ernst! David? David! Ich werde dich nicht heimtragen, das kannst du vergessen.«

Mit einem Mal bin ich wieder hellwach. Scheiße, wie lange bin ich schon von zu Hause weg? Was ist, wenn Mutter mittlerweile bemerkt hat, dass ich nicht mehr in meinem Zimmer bin?

Ich reiße die Augen auf und springe von der Bank. Dabei gerate ich so stark ins Wanken, dass ich ohne Svens Hilfe umgefallen wäre.

»Ich muss dringend nach Hause«, lalle ich.

Trotz meiner Panik fällt mir auf, dass Sven meinen Arm festhält. Denkt er, ich könnte allein nicht mehr stehen oder warum tut er das? Ich mustere ihn. Meine Panik wird aus dem Fokus gedrängt. Mein Herz rast zwar noch immer, doch nun aus einem anderen Grund. Ich betrachte Svens Gesicht. Er wirkt entspannt, so locker, wie er sich in der Schule auch immer gibt. Meine Gedanken drehen sich um sich selbst. Ich möchte ihm so viel sagen, doch habe keine Ahnung, was genau. Seine Hand liegt immer noch auf meinem Arm, als hätte er sie dort vergessen.

Um die Straßenlaterne kreist ein Mottenschwarm, die Nacht ist kälter geworden und ein leichter Wind zieht auf. Ich bemerke nichts von alldem. Mein Blick liegt auf Svens hellblauen Augen. Mein Herzschlag beschleunigt sich wie eine Buschtrommel. Dann überbrücke ich die Distanz zwischen uns und küsse ihn. Für einen Augenblick wird es vor meinen geschlossenen Augen taghell. Mein Hirn ist mit elektrisierter Stahlwollen-Zuckerwatte gefüllt und mein Magen fährt Achterbahn.

Dann ist es wieder so dunkel wie zuvor. Sven unterbricht den Kuss und macht einen Schritt zurück. Auf einmal liegt so viel Abstand zwischen uns. Er schaut mich perplex an und ich werde knallrot. Eine Stille, die man mit dem Messer durchschneiden könnte, breitet sich aus.

Dann fängt er an, die leeren Flaschen in die Tüte zu packen. Ich stehe nur wie erstarrt da und schaue ihm dabei zu. Undeutlich höre ich in der hintersten Ecke meines Kopfes ein Drachenlachen.

Den Heimweg verbringen wir größtenteils schweigend. Sven versucht zwar ab und an, die Stimmung mit einem Witz zu lockern, doch mir ist nicht wirklich nach Lachen zumute. Kurz hinter dem Stadtplatz trennen sich dann unsere Wege. Mit jedem Schritt, den ich allein gehe, wird das ungute Gefühl, was mich zu Hause wohl erwarten wird, größer. Mir ist schlecht und ich übergebe mich in den Rinnstein. Ein widerlicher Geschmack bleibt auf meiner Zunge zurück, der sich langsam ätzend durch meinen Körper frisst.

Viel zu schnell taucht unsere Einfahrt vor mir auf. Die Wegbeleuchtung hüllt die angrenzenden Pflanzen in ein unnatürlich grelles Licht. Mir ist kalt. Der Wind pfeift nun die Straße hinab und vereinzelte Tropfen lösen sich vom zugezogenen Himmel. Trotzdem würde ich gerade alles tun, um nicht ins Trockene gehen zu müssen.

Ich beiße nervös auf meine Unterlippe, doch diesmal reißt die Wunde nicht wieder auf. Kurz überlege ich, ob Sven deswegen den Kuss abgebrochen hat. Vielleicht lag es nur daran? Dann bemühe ich meinen vernebelten Verstand darum, sich auf das Jetzt zu konzentrieren. Ich muss irgendwie ungesehen ins Haus kommen. Ich atme einmal tief durch, um Mut zu sammeln. Dann schleiche ich mich die Einfahrt hinab. Das Licht meidend und darum bemüht, mit der Hecke zu verschmelzen, husche ich bis zur Haustür. Mit zitternden Fingern sperre ich die Tür auf und schließe sie möglichst leise hinter mir. Meine Zunge schmeckt immer noch nach Kotze und mir wird erneut übel.

Ich ziehe gerade die Schuhe aus, um leiser die Treppe hinauf schleichen zu können, als der Flur plötzlich in gleißendes Licht getaucht wird. Die Helligkeit brennt sich schmerzhaft in meine Iris und ich erstarre vor Schreck. Ich muss nicht mal aufsehen, um zu wissen, wer gerade den Lichtschalter betätigt hat.

»Schön, dass du endlich zu Hause bist.« Mutters Stimme klingt so ruhig und gefasst, dass mir augenblicklich kalt wird.

»Es tu-« Noch bevor ich mich entschuldigen kann, wird mein Kopf nach hinten gerissen. Ihre dürren Finger haben sich unsanft in mein Haar vergraben und zwingen mich, sie anzusehen.

»Du hast getrunken«, stellt sie fest.

Es klingt nicht nach einer Frage und doch bin ich unsicher, ob sie eine Antwort erwartet. Ich stehe vor Gericht, aber ohne Verteidiger. Kurz überlege ich, es abzustreiten, dann es zuzugeben und mich zu entschuldigen, doch ich bekomme kein Wort heraus.