19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tectum

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Über die Politik Konrad Adenauers, des ersten Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland, wurde schon viel geschrieben - doch kein Werk setzt sich ausführlich und exklusiv mit der Innenpolitik seiner ersten Amtsperiode 1949-53 auseinander. Günther Dahlhoff schafft hier Abhilfe: Detailliert doch kurzweilig beschreibt er die Gründungsjahre der Bundesrepublik unter der Regierung Adenauer, vom historischen Kompromiss mit dem Grundgesetz zwischen CDU/CSU und SPD über die Integration von 10 Millionen Flüchtlingen in ein zerbombtes Land von 45 Millionen, die Integration der Gewerkschaften in den neuen Staat und die Verankerung seiner Westpolitik in der Bevölkerung bis hin zur späteren Übernahme seiner sozialen Marktwirtschaft und Westintegration durch die SPD 1959/60 - die Vollendung Adenauers Gründerwerks. Ein umfangreiches Nachschlagewerk für den interessierten Laien bis hin zum Adenauer-Experten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1168

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Günther Dahlhoff

Konrad Adenauer

Günther Dahlhoff

Konrad Adenauer

Innenpolitik 1949–53 und ihre Bedeutung

Tectum Verlag

Günther Dahlhoff

Konrad Adenauer. Innenpolitik 1949–53 und ihre Bedeutung

© Tectum Verlag Marburg, 2015

ISBN 978-3-8288-6197-8

(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3549-8 im Tectum Verlag erschienen.)

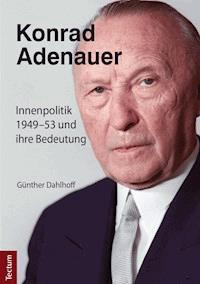

Umschlagabbildung: Bundeskanzler Konrad Adenauer (Datierung 1958), Fotograf: Georg Bauer, Quelle: Bundesregierung, Signatur: B 145 Bild-00006066 – www.bundesbildstelle.de

Umschlaggestaltung: Norman Rinkenberger | Tectum Verlag

Besuchen Sie uns im Internet

www.tectum-verlag.de

www.facebook.com/tectum.verlag

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

INHALT

VERZEICHNIS DER TABELLEN

VERZEICHNIS DER ANHÄNGE

VORWORT

PROLOG: DER WERKTÄGLICHE ADENAUER

TEIL I: GRUNDLAGEN

A)Grundgesetz

1)Historischer Kompromiss zwischen CDU/CSU und SPD

2)Kontinuität und Wandel gegenüber der Verfassung von 1919

3)Besatzungsrecht

4)Grenzen der Macht des Bundes

B)Die Verfassungsorgane

1)Sitz

2)Bundespräsident

3)Bundesregierung

4)Bundestag

a)Wahl und Geschäftsordnung

b)Gesetzgebung

c)Bundeshaushalt

d)Bundestag als politischer Akteur

5)Bundesrat und Vermittlungsausschuss

6)Bundesverfassungsgericht

C)Verwaltung, Gerichtsbarkeit und öffentlicher Dienst

1)Verwaltung

2)Gerichtsbarkeit

3)öffentlicher Dienst

D)Verbände

1)Gewerkschaften

2)Unternehmer

3)Landwirtschaft

E)Kultur

1)Medien

2)Kirchen

3)Intellektuelle

TEIL II: INNENPOLITIK

A)Die Hauptakteure Union und SPD

1)Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU), Christlich-Soziale Union (CSU)

2)Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

B)Außen- und Deutschlandpolitik in der Innenpolitik

1)Marshall-Plan

2)Demontage und Petersberg-Abkommen

3)Europarat und Saarfrage

4)Ruhrstatut und Montanunion

5)Bonner Vertrag und Wiederbewaffnung

6)Deutsche Frage

7)Europäische Zahlungsunion

8)Londoner Schuldenabkommen und Israel

C)Kriegsfolgen

1)Besatzungslasten

2)Opfer von Krieg und Teilung

a)Heimatvertriebene

b)Ostzonenflüchtlinge

c)Kriegsopfer

d)Lastenausgleich

3)Entnazifizierung und Wiedergutmachung

D)Soziale Marktwirtschaft

1)Wirtschaftliche und soziale Lage 1948/53

2)Währungsreform

3)Wirtschaftsverfassung

a)Bank Deutscher Länder, Banken, Kapitalmarkt

b)Wiederherstellung der staatsbürgerlichen Gesellschaft

c)Industrie und Gewerbe

4)Staatswirtschaft

5)Wirtschaftslenkung, Wirtschaftsförderung

a)Bewirtschaftung und Preiskontrollen

b)Wirtschaftsförderung

c)Krieg in Korea, Krise Adenauer/Erhard

6)Steuern und Abgaben

7)Sozialverfassung des Bundes

a)Betriebsverfassung

b)Streik und Tarifvertrag

c)Arbeitsverwaltung

d)Sozialversicherungen

E)Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1)Personenstand

2)Strafrecht, Ordnungswidrigkeit, Versammlungen

3)Jugend

4)Gesundheitswesen

TEIL III: BEDEUTUNG DER JAHRE 1949/53

A)Wahl 1953

B)Verfassungspolitik

1)Grundgesetz

2)Verfassungsorgane

3)Verwaltung, Gerichtsbarkeit und öffentlicher Dienst

C)Staatspolitik

1)Deutschland- und Außenpolitik in der Innenpolitik

2)Folgen von Krieg und Teilung

3)Wirtschaft und Gesellschaft im Sozialstaat

4)Kultur

5)Union und SPD: Rivalität und Partnerschaft

D)Wegmarken

1)1955: Ende des Besatzungsregimes

2)1968: Außerparlamentarische Opposition

3)1969: "Machtwechsel"

4)1990: Deutsche Einheit

5)Heute: Tradition hält

E)Mythos Adenauer?

ANHÄNGE

VERZEICHNIS DER ZITIERTEN LITERATUR

Hinweise zur Zitierweise

a)z.B. KP/1#1 vom 20. September 1949

b)z.B. DB/PI 13/307 vom 21. Oktober 1949

c)z.B. DB/D 1/3650

VERZEICHNIS DER TABELLEN

TABELLE I

VERFASSUNGSRECHTLICHE KOMPROMISSE ZWISCHEN UNION UND SPD

TABELLE II

STRUKTUR DER WESTLICHEN BESATZUNGSZONEN SEIT DEM 1. JANUAR 1947 UND DEM 8. APRIL 1949

TABELLE III

VON DEN POTSDAMER BESCHLÜSSEN ZUR BUNDESREPUBLIK

TABELLE IV

WAHLERGEBNISSE VOR DER ERSTEN BUNDESTAGSWAHL

TABELLE V

VOM VERWALTUNGSRAT ZUR BUNDESREGIERUNG

TABELLE VI

BEISPIEL EINER SITZVERTEILUNG IM LAND BADEN 1949 NACH DEM HÖCHSTZAHLVERFAHREN ABGEGEBENE STIMMEN IN 1.000

TABELLE VII

RELIGIONSZUGEHÖRIGKEIT UND WAHLENTSCHEIDUNG VOLKSZÄHLUNG VOM 13. SEPTEMBER 1950

TABELLE VIII

MÄNNER UND FRAUEN VOLKSZÄHLUNG VOM 13. SEPTEMBER 1950

TABELLE IX

BUNDESHAUSHALTPLÄNE 1950 BIS 1953 JEWEILS VOM 1. APRIL BIS 31. MÄRZ

TABELLE X

LANDTAGSWAHLEN 1945 BIS 1953

TABELLE XI

STIMMEN IM BUNDESRAT

TABELLE XII

RELIGION DER BEVÖLKERUNG DER BUNDESREPUBLIK STAND 13. SEPTEMBER 1950

TABELLE XIII

WAHLAUFRUF DER SPD VON 1949

TABELLE XIV

LANDTAGSWAHLEN 1949 BIS 1953 IM VERGLEICH ZUR BUNDESTAGSWAHL 1949

TABELLE XV

INTERZONENHANDEL 1950 BIS 1953,

TABELLE XVI

ZAHLUNGSBILANZ

TABELLE XVII

ABSTIMMUNG IM BUNDESTAG ÜBER VERTRAG MIT ISRAEL

TABELLE XVIII

BESATZUNGSKOSTEN

TABELLE XIX

KRIEGSOPFER UND FLÜCHTLINGE 1953

TABELLE XX

VERTRIEBENE UND ÜBERSIEDLER 1946 BIS 1953 JEWEILS 31. DEZEMBER

TABELLE XXI

KRIEGSBESCHÄDIGTE UND HINTERBLIEBENE ANGEHÖRIGE VON KRIEGSGEFANGENEN UND VERMISSTEN, HEIMKEHRER

TABELLE XXII

PERSONEN MIT LAUFENDEN EINKÜNFTEN STAND NACH VOLKSZÄHLUNG VOM 13. SEPTEMBER 19501

TABELLE XXIII

BESCHÄFTIGUNG IN MIO. PERSONEN IM BUNDESGEBIET

TABELLE XXIV

BRUTTOSOZIALPRODUKT IN JEWEILIGEN PREISEN

TABELLE XXV

ENTWICKLUNG DES KAPITALMARKTS

TABELLE XXVI

BETRIEBSSTÄTTEN DES EINZELHANDELS

TABELLE XXVII

AMERIKANISCHE WEIZENPREISE 1950 BIS 1953

TABELLE XXVIII

PRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT

TABELLE XXIX

AUSGEWÄHLTE LEBENSMITTELPREISE IN DM

TABELLE XXX

BESTAND AN WOHNUNGEN

TABELLE XXXI

ÜBERLEITUNG VON REICHSSTEUERGESETZEN IN DER BIZONE

TABELLE XXXII

MOTORISIERUNG DER BUNDESREPUBLIK 1950 BIS 1953

TABELLE XXXIII

DIE SOZIALEN LEISTUNGEN DER BUNDESREPUBLIK IN MIO. DM

TABELLE XXXIV

GEWERKSCHAFTSMITGLIEDER STAND VOM 30. SEPTEMBER 1953 IN TAUSEND

TABELLE XXXV

STREIKS 1949 BIS 1953

TABELLE XXXVI

ERWERBSPERSONEN NACH STELLUNG IM BERUF

TABELLE XXXVII

ZUSAMMENSETZUNG DER BEVÖLKERUNG

TABELLE XXXVIII

WAHLERGEBNISSE 1949 UND 1953

TABELLE XXXIX

BUNDESPRÄSIDENTEN UND BUNDESKANZLER 1949 BIS 2015

VERZEICHNIS DER ANHÄNGE

ANHANG 1

PROKLAMATION NR. 1 DER MILITÄRREGIERUNG UND ERKLÄRUNG IN ANBETRACHT DER NIEDERLAGE DEUTSCHLANDS UND DER ÜBERNAHME DER OBERSTEN "REGIERUNGSGEWALT HINSICHTLICH DEUTSCHLANDS" VOM 5. JUNI 1945

ANHANG 2

GENEHMIGUNGSSCHREIBEN DER MILITÄRGOUVERNEURE DER BRITISCHEN, FRANZÖSISCHEN UND AMERIKANISCHEN BESATZUNGSZONE ZUM GRUNDGESETZ VOM 12. MAI 1949

ANHANG 3

BESATZUNGSSTATUT VOM 10. APRIL 1949

ANHANG 4

AHLENER PROGRAMM DES ZONENAUSSCHUSSES DER CDU FÜR DIE BRITISCHE ZONE VOM 3. FEBRUAR 1947

ANHANG 5

DÜSSELDORFER LEITSÄTZE DER CDU/CSU VOM 15. JULI 1949 FÜR DIE SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT

ANHANG 6

GESETZ VOM 24. JUNI 1948 ÜBER LEITSÄTZE FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG UND PREISPOLITIK NACH DER GELDREFORM

ANHANG 7

NIEDERSCHRIFT DER ABMACHUNGEN ZWISCHEN DER ALLIIERTEN HOHEN KOMMISSION UND DEM DEUTSCHEN BUNDESKANZLER, AUF DEM PETERSBERG AM 22. NOVEMBER 1949

VORWORT

Ein Blick in den Katalog der Deutschen Nationalbibliothek zeigt, dass es keine zusammenfassende ausführliche Studie gibt, die ausschließlich der Innenpolitik der ersten Amtsperiode Adenauers vom 15. September 1949 bis zur Wahl des zweiten Deutschen Bundestages am 6. September 1953 gewidmet ist.

In den hervorragenden Adenauerbiographien, etwa von Arnulf Baring, Henning Köhler oder Hans-Peter Schwarz, nimmt Adenauers Außenpolitik jeweils den breitesten Raum ein. Diese besteht aus bestimmten großen Erzählungssträngen, wie Marshall-Plan, Demontage, Petersberg-Abkommen, Europarat, Saarfrage, Bonner Vertrag, Europäische Verteidigungsgemeinschaft, Nordatlantikpakt, Sowjetunion, Israel. Die Innenpolitik ist dagegen wegen ihrer ungleich größeren Zahl von Themen ein sehr viel kleinteiligeres Feld. Es gibt zwar auch dort die großen Einzelthemen der ersten Regierung Adenauer, wie Eingliederung von Heimatvertriebenen und Ostzonenflüchtlingen und Lastenausgleich; die Einbeziehung der Gewerkschaften in die Ordnung des Grundgesetzes sowie die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Unternehmen und Betrieb; oder den Wohnungsbau; und last but not least die Ausgestaltung der sozialen Marktwirtschaft. Aber es genügt nicht, die großen Einzelthemen stellvertretend für die gesamte Innenpolitik abzuhandeln. Die Ausgestaltung der sozialen Marktwirtschaft erfolgte in einer großen Zahl von Einzelentscheidungen, die erst in ihrer Summe das Gesicht dieses Teils der Innenpolitik ergaben.

Der Begriff der Innenpolitik ist doppeldeutig. Er bedeutet zum einen die Rivalität zwischen Personen um Zugang zur und um Erhaltung der Macht. Er bedeutet zum anderen das Ringen um die Gestaltung des Landes. Im amerikanischen Sprachgebrauch werden die beiden Formen der Politik unterschieden. Der Bereich der politischen Abläufe und Rivalitäten, das große Gesellschaftsspiel der Politik, heißt politics, und der gestaltende Bereich heißt policy oder policies. Verfolgt man das politische Geschehen in den Medien, könnte man meinen, politics sei der wichtigste Aspekt. Das liegt zu einem guten Teil daran, dass politics ein höheres Potenzial für Schlagzeilen oder sound bites haben als policies. Auch Forscher und Autoren der Zeitgeschichte verwenden viel Zeit und Energie auf politics und präsentieren die Innenpolitik als commedia dell'arte, eine Form des Theaters von Akteuren ohne textliche Vorlage, aber mit vorherbestimmten Rollen.1

Es geht in dieser Studie auch nicht darum, ein weiteres Portrait Adenauers aus seiner Politik oder aus den Wirkungen seiner Persönlichkeit auf die Politik zu erschließen, auch wenn Schlussfolgerungen geradezu auf der Hand liegen. Hans-Peter Schwarz meint, bei außergewöhnlichen Staatsmännern interessiere jede Falte ihrer Persönlichkeit. Dazu ist von berufener Seite viel gesagt, soweit über die wahren Motive überhaupt etwas Zuverlässig gesagt werden kann. Vieles, wenn nicht das meiste, was dazu geschrieben wurde und wird, besteht auf Annahmen, die sich zwar auf gesicherte Indizien stützen, aber die Folgerungen aus den Indizien bleiben letzten Endes procès d'intention oder spekulativ. Vieles von dem, was Adenauer motiviert hatte, hatte er in seinem Innersten bewahrt oder war ihm gar nicht sonderlich bewusst und gehört zu seinen arcana imperii. Der Verfasser hält sich an die Einsicht Daniel Koerfers, Biograph von Adenauer und Erhard, (die auch viele andere teilen), dass dem Historiker trotz aller Bemühungen manches rätselhaft bleibt.2 Der Verfasser hält sich an die Früchte der Politik. Oder einfacher gesagt: Es geht hier in der Regel nicht darum, wie etwas getan wurde, sondern vorwiegend darum, was geschehen ist und wie das Geschehene die Gegenwart immer noch prägt.

Diese Darstellung setzt ein bei der Lage, die Adenauer bei seiner Vereidigung als Bundeskanzler am 15. September 1949 vorfand, nämlich bestehend aus einer Mischung aus einem unerprobten Grundgesetz, aus durch Tradition und Besatzung geprägten Strukturen, und aus Chaos. Die Gründung des westdeutschen Staates war, anders als von der Mehrheit der Intellektuellen und Akteure des Spektrums links der Mitte erhofft, keine Stunde null, wie man im Laufe der Darstellung immer wieder sehen wird, obschon ein schärferer Bruch in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kaum denkbar scheint, und die Niederlage so total war wie der von Goebbels am 18. Februar 1943 erklärte totale Krieg. Der erste Weltkrieg hatte nicht auf deutschem Territorium stattgefunden und nach der Niederlage von 1918 musste keine der alten deutschen Machteliten abtreten. Der ostelbische Adel hatte nach dem ersten Weltkrieg nur seine gesetzlichen Standesprivilegien verloren, aber nicht seinen politischen Einfluss als Großagrarier und Oberschicht; Schwerindustrie und große Banken begegneten dem Staat von gleich zu gleich; Beamtentum und Justiz waren durch die Revolution 1918/19 nicht wesentlich erschüttert; das Militär, verkleinert, blieb Staat im Staate.3

Nach der Niederlage von 1945 war Deutschland vollständig besetzt und es bestanden keine dieser Kräfte mehr in den drei westlichen Besatzungszonen, um die es hier geht. Wenn das eine Stunde null war, dann war sie es nicht nur für die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften, sondern auch für das mittlere Bürgertum, das sich ebenso wie Sozialdemokratie und Gewerkschaften des politischen Raums zu bemächtigen suchte, den die Machteliten der Vorkriegszeit geräumt hatten. Mit diesen Kräften verließ auch die Geringschätzung von Republik und Demokratie die Bühne. Ansonsten wirkte die Vergangenheit mächtig fort. Die Kreise und Gemeinden, sowie Steuerverwaltung und Polizei, blieben funktionsfähig in hergebrachter Art, ab 1945/47 gefolgt von den Ländern, die unter der eng geführten Aufsicht der Besatzung dort weiter machten, wo sie beim Zusammenbruch standen.4 Die Besatzung und die Länder kamen gar nicht umhin, personell und administrativ an frühere Zeiten und Erfahrungen anzuknüpfen.

Die Besatzungsmächte und die von ihnen übernommenen Verwaltungsstrukturen beschäftigten weitgehend das vorhandene Personal und setzten nur an die Spitzen der Behörden unbescholtene Führungskräfte aus der Zeit vor 1933, wie Adenauer in Köln, die das Reichs- und Landesrecht in vom Nationalsozialismus mehr oder weniger gereinigter Form in gewohnter Weise anwendeten. Politiker der rechten wie linken Lager, Unternehmer und Gewerkschafter, Professoren und Lehrer, Journalisten und Intellektuelle knüpften an die Strukturen und ihre Überzeugungen aus der Zeit vor 1933 an. Die sozialen und moralischen Vorstellungen und Verhaltensweisen der Bevölkerung entsprachen dem Herkommen vor 1933. Links hielt Rechts für restaurativ oder gar reaktionär, Rechts hielt Links für unchristlich, unbürgerlich oder unliberal. Beide Seiten hielten sich gegenseitig für politisch gefährlich.

Adenauer hatte ein Grundgesetz mit Leben zu erfüllen, das sich ein vorbildliches und normales Staatswesen mit Grundrechten der Bürger und richterlicher Überwachung der Politik zum Ziel gesetzt hatte. Für Adenauer ging es darum, Anschluss an die guten deutschen Traditionen sowie das Vertrauen des Volkes und der westlichen Staatenwelt in den neuen Staat zu gewinnen. Seine Politik, aus dem Geist des mittleren Bürgertums an die Zeit vor 1933 anzuschließen, wurde von seinem Widersacher Schumacher als restaurativ wenn nicht reaktionär bekämpft. Die Bundesländer hatten, nachdem sie den Bund ins Leben gerufen hatten, Mühe, sich an seine Kompetenzen zu gewöhnen, so wie Adenauer seine Schwierigkeiten mit den Ländern vorbehaltenen Kompetenzen hatte, etwa im Rundfunkwesen und im Verwaltungsaufbau.

Adenauers politisches Werk wurde in einer Mischung von Konflikt und Zusammenarbeit mit der SPD und den Ländern geschaffen. Die Rolle der FDP und der DP in der Regierungskoalition sowie der Bayernpartei, der Kommunistischen Partei Deutschlands, der Wirtschaftlichen Aufbauvereinigung, der nationalen Rechten, des Zentrums und der Fraktionslosen in der Opposition sind weniger prägend geworden. Von den Opponenten des ersten Bundestages gelangte keiner in den nächsten Bundestag, mit der Ausnahme der Sozialdemokraten und des Zentrums.

Adenauer und Carlo Schmid im Parlamentarischen Rat sowie Schumacher/Ollenhauer im Bundestag haben, unbeschadet ihre Machtkämpfe und ihrer Konflikte im Grundsätzlichen, sich in weiten Bereichen stil- und substanzprägend mit Wirkung für die Zukunft ergänzt; Adenauer hat, anders als vielfach behauptet, seiner Innenpolitik hohe Aufmerksamkeit gewidmet, in die er in wichtigen Fragen entscheidend eingegriffen hat, um den sozialen Frieden und die Grundlagen seiner Westpolitik zu sichern. Das wichtigste politische Erbe Adenauers besteht in seiner Miturheberschaft am Grundgesetz zusammen mit Carlo Schmid sowie der Errichtung der beiden Säulen seiner von der SPD ab 1959 übernommenen Staatspolitik: Westintegration und soziale Marktwirtschaft. Die von Adenauer gestalteten oder mitgestalteten "Fundamente" der Bundesrepublik tragen auch heute noch in weiten Teilen das staatsrechtliche und staatspolitische "Gebäude" der Bundesrepublik.

Drei redaktionelle Anmerkungen:

Im zweiten Teil der Darstellung, die der innenpolitischen Durchsetzung der Außenpolitik und den zahllosen Einzelheiten der Innenpolitik gewidmet ist, ist jedem Abschnitt eine Zusammenfassung des Wichtigsten in einem "Kasten" vorangestellt. Damit hat der Leser die Wahl zwischen einer zusammenfassenden Übersicht und einer ins Detail gehenden Darstellung.

Die im Oktober 1949 ausgerufene Deutsche Demokratische Republik (DDR) wurde in der Bundesrepublik der Jahre 1949/53 von allen politischen Parteien mit der Ausnahme der KPD als sowjetische Besatzungszone (SBZ), Sowjetzone, Ostzone oder kurz Zone bezeichnet. Soweit hier von der DDR in der Zeit 1949/53 die Rede ist, wird sie als SBZ bezeichnet, für die spätere Zeit, besonders ab 1969, als DDR. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden meist kurz als Amerika und das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nord-Irland wird kurz als England bezeichnet, mit dem Adjektiv britisch oder englisch.

In den Jahren 1949/53 war der Gebrauch des "ß" häufiger als heute. Der Verfasser folgt der aktuellen Praxis. Was Groß- und Kleinschreibung angeht, nimmt sich der Verfasser die Freiheit, die darauf beruht, dass es in Deutschland eine rechtlich verbindliche Rechtschreibung nur für Schulen und Institutionen, die solche Regeln für ihren Bereich verfügen dürfen, gibt, aber nicht darüber hinaus. Der Verfasser hat sich schließlich dafür entschieden, eine modernere Rechtschreibung auch für die Zitate aus der Zeit vor der orthographischen Reform zu verwenden. Wer heute Goethes Werke liest, tut das zumeist auch nicht in der von Goethe genutzten Orthographie (wie t statt th oder f statt ph, Mädgen, Litteratur).

Notes

1Franz Müntefering, dem Vorsitzenden der SPD in den Jahren 2004/05 und 2008/09, war dies bewusst. Er schrieb am 21. Juni 2014 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Wir [Politiker] erfinden ein Stück Welt, geben ihm Anfang und Ende, verbindlichen Text, feste Struktur, Emotionen, Sinn Leben. Alle Mächtigen aller Zeiten haben dieses Spiel auf ihre Art und gemäß den Bedingungen ihrer Zeit gespielt. Die Religionsmächtigen auch. Wir demokratisch legitimierten auch, wir inszenieren, ja klar."

2Koerfer, S.10

3Winkler Bd. 2, S. 20

4Eschenburg, politische Praxis, S. 99

PROLOG

DER WERKTÄGLICHE ADENAUER

Der Verfasser dieser Darstellung hat sich dafür entschieden, die folgende Darstellung eines wohlwollenden und gleichzeitig distanzierten britischen Beobachters, nur leicht gekürzt, zu übernehmen:1

Über seine persönliche Routine ist sehr viel geschrieben worden. Sie ist aber eigentlich nicht besonders interessant. Morgens stand er früh auf – so wie die meisten großen Staatsmänner (eine offenkundige Ausnahme war Churchill). Er hatte mehr Gründe als die meisten anderen dafür, zwischen sechs und halb sieben das Bett zu verlassen – er litt sein Leben lang an Schlaflosigkeit und war wohl zu sehr von Schlaftabletten abhängig. Von acht bis neun diktierte er seiner persönlichen Sekretärin in seinem Haus in Rhöndorf Briefe. Danach eine halbe Stunde Frühstück und dazu ein paar Zeitungen. Um halb zehn in sein Bonner Büro im Palais Schaumburg, wobei es ihm besonders gefiel, in Rekordzeit dort anzukommen. Wenn der Bundestag nicht tagte, blieb er an seinem Schreibtisch bis halb zwei, außer am Mittwochmorgen, wenn die dreistündige Kabinettsitzung stattfand.

Sein Mittagessen wurde ihm allein in einem kleinen Zimmer neben seinem Büro serviert. Er speiste, wie immer, bescheiden und konnte offiziellen Mittagessen nichts abgewinnen (einer seiner beliebtesten Sprüche war "man muss Maß halten"). Nach dem Essen wechselte er in seinen Schlafanzug (Churchill hatte dieselbe Angewohnheit) und ruhte eine Stunde. Dann folgte eine Tasse Tee und ein Spaziergang von 50 Minuten, fast immer mit Staatssekretär Hans Globke. Adenauers Hingabe an seinen täglichen Spaziergang war genau so groß wie sein Bedarf für frische Luft – ein offenes Fenster war für ihn unverzichtbar … Typischerweise "lud" Adenauer Globke "ein" zu ihrem Spaziergang im Park des Palais Schaumburg mit einem "Wollen wir, Herr Globke?". Diese ernste Höflichkeit war für ihn so natürlich wie frische Luft und belebende körperliche Aktivität.

An einem normalen Arbeitstag endete ihr Spaziergang gegen halb vier und dann verbrachte Adenauer die Zeit bis acht Uhr am Schreibtisch, aufrecht sitzend und erstaunlich entspannt. An einem normalen Tag fuhr er direkt nach Hause, nahm eine gute aber nicht schwere Abendmahlzeit zu sich, las Bücher und hörte Musik bis zum Schlafengehen um halb zwölf. Aber manchmal hatte er Gäste; manchmal gab es auch nächtliche Debatten im Bundestag, wenn der Bundeskanzler aufmerksam und wach blieb, bis alles vorbei war, und Männer beschämte, die wenig mehr als die Hälfte seiner Lebensjahre zählten, die in ihren Sitzen einschliefen oder sich von Zeit zu Zeit im Bundestagsrestaurant erfrischten. Adenauer war durch und durch ein "Gewohnheitstier", aber wenn man mit ihm zu Tisch saß, hatte man das Gefühl, dass er gegen eine Abwechslung wenig einzuwenden hatte – wenn der Anlass es wert war.

Er war davon überzeugt, dass gute Manieren bewusst einzusetzen sind, aber auf natürliche Weise. Stets erhob er sich, um einen Gast zu begrüßen, erhob sich, um ihn hinaus und zur Tür zu begleiten. Er schüttelte Hände, als ob ihm das etwas bedeutete, und schaute einem direkt ins Gesicht. Er gewann viele Bewunderer, weil er all' das mit natürlicher Leichtigkeit tat. Nicht nur seine Berater, wie sein Pressechef Felix von Eckart, selbst politische Gegner sagten: "Er war ein richtiger Herr".

Wie die Spanier achtete er besonders auf seine Schuhe, und er stand nicht an, einen bedauernden und missbilligenden Blick auf ungeputzte Schuhe an den Füßen seiner Minister zu werfen. Obwohl er bei seiner eigenen Kleidung zu dunklen Farben neigte, liebte er um sich herum Pastelltöne und sein besonderes Vergnügen war ein Sonnenuntergang im Rheinland, wenn der Himmel die blassesten Farben von golden, rot, rosa, blau und grau zeigte.

Adenauers Liebe zu Blumen, besonders Rosen, ist so bekannt, dass darüber nichts Neues berichtet werden kann.

Patriarchalisch in seiner Herrschaft wie in seinem privaten Leben wurde Adenauer oft für seine Herrschaft durch Berater [d.h. Beamte] mehr als durch sein Kabinett, ganz zu schweigen vom Parlament oder der Partei, kritisiert. Tatsächlich war es so, dass Adenauer auf dem Gebiet der Politik als Ganzer zu wissen glaubte, was nottat. Wenn Einzelheiten beizutragen waren, wandte er sich natürlich an bestimmte Berater, denen er implizit vertraute. Die Männer seines inneren Kabinetts, oder seiner politischen Familie, spielten einen immens größeren Teil in der Führung des Landes als die Öffentlichkeit wahrnahm.

Das Bild des werktäglichen Adenauer wird durch diese Beobachtung des ebenso distanzierten Theodor Eschenburg ergänzt:2

Bereits bei diesem Besuch [im Palais Schaumburg, dem Kanzleramt] erstaunte mich die Einrichtung von Adenauers Arbeitszimmer. Daraus sprach die Absicht, sein Amt sehr bewusst und bis ins Detail gestaltet sehen zu wollen, und dieser Eindruck hat sich bei späteren Besuchen gefestigt. Schon das Vorzimmer war zwar nicht elegant, aber sehr gut möbliert, und das Arbeitszimmer demonstrierte dann einen sehr persönlichen, aber auf repräsentative Wirkung angelegten Stilwillen. Das war sein Gefühl für die Würde des Staates. Er hatte ja den Schreibtisch wie Mussolini ganz hinten im Raum. Dann waren da Bilder und Plastiken aus dem Barock, das Sofa mit Sesseln und rundem Tisch vorne – insgesamt eine unauffällig, aber wirkungsvoll arrangierte Umgebung.

Diese Schilderungen haben und werden gewiss viel Widerspruch von fachlicher Seite erfahren. Andererseits wird es nie eine einheitliche Beurteilung des Menschen Adenauer geben, auf die sich alle einigen können. Auch Historiker bieten ihre Werturteile als Ergebnis wissenschaftlicher Forschung dar, sind aber nicht selten ungesicherte Schlussfolgerungen aus gesicherten Indizien. So bleiben sie letzten Endes Werturteile. Baring liefert in seinem Buch "Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie" ein abstoßendes Bild des Bundeskanzleramtes im Palais Schaumburg. Adenauer soll es Vergnügen bereitet haben, die menschlichen Schwächen seiner Mitarbeiter auszubeuten und sie gegeneinander auszuspielen. Adenauers Kanzleramt war nach Baring ein Treibhaus von Neid, Intrige und Verwirrung.3 Diesem Bild, das Baring mit Beispielen ausmalt, widersprechen drei Dinge, (1) die Effizienz, mit der Adenauer mit einem anfänglich nur sehr kleinen Stab ein unglaublich umfangreiches und komplexes außen- und innenpolitisches Programm absolvierte, (2) sein nachweislich unbedingtes Vertrauen in seine engsten und wichtigsten Beamten, wie Globke in der Innenpolitik sowie Blankenhorn und später Hallstein in der Außenpolitik und (3) Adenauers Natur als uneitler Patriarch, distanziert, jederzeit kritisch, im Innersten skeptisch und pessimistisch, nach außen aufmerksam im Gespräch und höflich.4 Wer in den engsten Kreis Adenauers aufgenommen worden war, war ein mittelalterlicher Vasall, der seinem Herrn unbedingt Treue und Gehorsam schuldete, gegen Schutz und Fürsorge des Herrn, ebenso unbedingt. Das schloss nicht aus, dass diese engen Mitarbeiter untereinander rivalisierten.

Als Adenauer zum Bundeskanzler gewählt wurde, war er 73 Jahre und 8 Monate alt. Am 23. April 1946, noch im Alter von 70 Jahren, soll Adenauer zu einem nahen Freund gesagt haben, die politische Tätigkeit, die er auf sich nehmen müsse, weil schlechthin kein anderer da sei, erweise sich als sehr aufreibend, körperlich anstrengend und sehr undankbar. Er suche ihr zu entgehen, sobald er es irgendwie verantworten könne – was er, wie man weiß, auch nach 14 Regierungsjahren noch nicht konnte. Das sei ja überhaupt das Verhängnis für Deutschland, dass die alte Generation überall an die Spitze müsse. Die mittlere Generation falle nahezu vollständig aus, weil sie in der nationalsozialistischen Partei (oder auch gefallen) war. Die junge Generation sei nicht urteilsfähig, weder in politischer noch sonstiger Hinsicht. Sie müsse völlig umerzogen werden.5 Wie man auch weiß, zog Adenauer, wie der Antäus der griechischen Sage aus der Erde, stets neue Kraft aus seiner Stellung und Aufgabe als Bundeskanzler und Vorsitzender der CDU, bis ins biblische Alter von 87 bzw. 90 Jahren.

Notes

1Prittie, S. 213 ff

2Eschenburg, Letzten Endes, S. 160

3Baring, Kanzlerdemokratie, Bd. 1, S. 50 ff

4Prittie, S. 222

5Glaser Kulturgeschichte, S. 18 f

TEIL I: GRUNDLAGEN

A) Grundgesetz

1) Historischer Kompromiss zwischen CDU/CSU und SPD

Das Grundgesetz legt als Organisationsstatut Kompetenzen und Verfahren für den staatlichen Aufbau und das politische Handeln fest; es bestimmt die verbindlichen Leitprinzipien durch Begriffe wie Demokratie, sozialer Rechtsstaat, Bundesstaat, und enthält einen Grundrechtskatalog und Staatsziele.1

Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Geschöpf einer vom Volk gewählten verfassungsgebenden Versammlung, wie die 1919 in Weimar entstandene Reichsverfassung, sondern ein Geschöpf der drei Besatzungsmächte Amerika, England und Frankreich und der 68 von elf westlichen Bundesländern entsandten Mitglieder des Parlamentarischen Rates. Dabei hatten nur Bayern, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein eine historische Identität. Auch Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern hätten sie gehabt, wären sie nicht zwischen Amerikanern und Franzosen aufgeteilt worden. Die übrigen Länder – Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz – waren Schöpfungen der Besatzungsmächte.2

Wenn die Alliierten der Ansicht waren, dass 'Länder', gleichgültig, wo sie lagen, einer guten deutschen Tradition entsprachen, so hatten sie Recht. Realen Bedürfnissen der Selbstverwaltung entsprachen sie auch; mindestens und jedenfalls solange es keinen deutschen Gesamtstaat gab … Zu den deutschen Politikern, welche die Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen, und damit die in diesem Moment vollzogene Auflösung Preußens,3 energisch billigten, gehörte der gewesene Bürgermeister von Köln, Konrad Adenauer. Ein anderer deutscher Politiker, der mit Adenauer nach Berlin gekommen war, um die Organisierung des neuen Landes mit dem britischen Kommandanten zu besprechen, Kurt Schumacher, Führer der Sozialdemokratie, war dagegen (Golo Mann4).

Zum 1. Juli 1948 hatten die Militärgouverneure der drei Westzonen die elf Ministerpräsidenten der westlichen Besatzungszonen nach Frankfurt am Main einbestellt, um ihnen die Schaffung eines aus den drei westlichen Besatzungszonen bestehenden Staates aufzutragen. Die elf Länder der drei westlichen Besatzungszonen waren 1945/47 von den Besatzungsmächten gegründet worden. Adenauer nahm an der Konferenz nicht teil, weil er kein Ministerpräsident war. Es kamen aus der amerikanischen Zone die Regierungschefs von Bayern, Bremen, Hessen und Württemberg-Baden, aus der britischen diejenigen von Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, sowie aus der französischen diejenigen aus Baden, Rheinland-Pfalz und Württemberg-Hohenzollern. Das Saarland war ausgeschlossen, weil Frankreich es aus seiner Besatzungszone ausgegliedert hatte. Auch West-Berlin konnte nicht mitwirken, weil es nicht Teil der drei westlichen Besatzungszonen war, sondern ganz Berlin eine fünfte Zone als "Vier-Mächte-Stadt" war. Am 5. Juni 1945 hatten die vier Siegermächte entschieden, das Gebiet von Groß-Berlin von Truppen einer jeden der vier Mächte zu besetzen. Zwecks gemeinsamer Leitung der Verwaltung dieses Gebietes hatten sie eine interalliierte Behörde (russisch: Kommandatura) errichtet, welche aus vier von den Oberbefehlshabern ernannten Kommandanten bestand.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!