14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Für viele Kriegsenkel – die Kinder der Kriegskinder – ist es zutiefst berührend und erleichternd zugleich, wenn sie die Ursache gesundheitlicher, finanzieller oder familiärer Probleme in den unverarbeiteten Traumata ihrer Eltern entdecken. Diese Erkenntnis war für Cornelia der Beginn eines intensiven Wandlungsprozesses, bei dem sie letztlich ihre wahre Berufung fand. Sie initiierte einen Online-Kriegsenkel-Kongress und sprach mit zahlreichen namhaften Experten über das verdrängte Leid der Kriegskinder und deren Nach- kommen. Dabei vermittelte sie ein tiefgreifendes Verständnis, wie Traumatisierungen entstehen und sich auf nachfolgende Generationen auswirken. In diesem Buch sind die Inhalte aus den lösungsorientierten Interviews zusammengefasst. Die inspirierenden Texte wurden ergänzt mit Anregungen, Übungen und Fragen, mit denen die Autorinnen einladen, das eigene Leben in einem anderen Licht zu betrachten und sich von traumatischen Verstrickungen zu befreien. Neue Lebenskraft, mehr Leichtigkeit und die Versöhnung mit den Ahnen entwickeln sich daraus wie von selbst. Frieden mit sich und der Familiengeschichte zu schließen, kann mit dieser Lektüre nun gelingen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Cornelia Kin & Angelika Henke

Kriegsenkel

Trauma erkennen, verstehen und heilen

Cornelia Kin & Angelika Henke

Kriegsenkel

Trauma erkennen, verstehen und heilen

Quintessenz aus dem ersten Online-

Kriegsenkel-Kongress

Haftungsausschluss

Die in diesem Buch dargestellten Methoden, Anwendungen und Verfahren zu den verschiedenen Themen stellen kein Heilversprechen dar. Es handelt sich um eigene Erfahrungen und Informationen über Möglichkeiten. Es liegt in der Eigenverantwortung des Lesers, mit den Inhalten dieses Buches verantwortungsvoll umzugehen. Es ersetzt weder eine Therapie noch einen Arztbesuch. Die Herausgeberin sowie die Autorinnen übernehmen keine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.

Hinweise: Das Werk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Herausgeberin unzulässig und strafbar.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.

© 2022 Life Inspiration GbR Fotos: Kleeblatt: istockphoto, subjuc Familienfoto: privat ISBN: 978-3-9822491-2-4

www.kriegsenkelbuch.de

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur Neuausgabe1

Vorwort von Prof. Dr. Franz Ruppert3

Danksagung5

Einleitung6

Kriegsenkel-Geschichten

der Autorinnen 11

Mein traumatisches Erbe:

Schlüssel zu meiner Schöpferkraft

Cornelias Geschichte12

Kriegsenkel – mein blinder Fleck

Angelikas Geschichte28

Die Gespräche37

Aus dem Überleben ins Leben – Transgenerationales Trauma heilen

Das Gespräch mit Elisabeth Kukulenz38

Belastende Ängste und Gefühle dauerhaft auflösen

Das Gespräch mit Rainer Franke44

Das „Innere Kind“ von der Last befreien

Das Gespräch mit Susanne Hühn48

Die Kraft der Kriegsenkel

Das Gespräch mit Ingrid Meyer-Legrand54

Die heilsame Kraft der Sprache

Das Gespräch mit

Mechthild R. v. Scheurl-Defersdorf 60

Die „Inneren Kinder“ unserer Ahnen trösten

Das Gespräch mit Anne Kathrin Frihs66

Mit stimmlichem Ausdruck alte Wunden heilen

Das Gespräch mit Iris Hammermeister72

Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast

Das Gespräch mit Maria Bachmann78

Familiengeheimnisse entschlüsseln

Das Gespräch mit Alessandra Fois86

Frieden mit der Vergangenheit

Das Gespräch mit Sebastian Heinzel92

Heilung unserer Ahnen

Das Gespräch mit Olga Bajrami98

In der Gegenwart ankommen

Das Gespräch mit Sven Rohde104

Kinder im Schatten des Krieges

Das Gespräch mit Bettina Alberti108

Neue Wege gehen

Das Gespräch mit Birte Vehrs114

Psychotrauma ist keine Krankheit

Das Gespräch mit Prof. Dr. Franz Ruppert120

Schicksalhafte Verflechtungen mit unseren Ahnen lösen

Das Gespräch mit Sabine Lück128

Schmerz, Trauer und Stress in unserem Zellbewusstsein auflösen

Das Gespräch mit Andreas Goldemann134

Selbstsabotage erkennen und loslassen

Das Gespräch mit Andreas Bernknecht140

Das Leid der Kriegsenkel und Kriegsurenkel auflösen

Das Gespräch mit Dr. Dieter Bischop146

Trauma und die Rolle der Scham

Das Gespräch mit Stephan Konrad Niederwieser154

Traumaheilung durch Begegnung

Das Gespräch mit Gopal Norbert Klein160

Versöhnung mit den Ahnen

Das Gespräch mit Stefan Limmer166

Versöhnung mit dem Vater

Das Gespräch mit Sharan Thomas Gärtner172

Wir waren niemals verkehrt

Das Gespräch mit Götz Wittneben178

Anleitungen, Übungen, Meditationen185

Auflösung von Glaubenssätzen186

Anleitung zum Heilschreiben187

Eine kleine Fantasiereise in dein Potenzial188

Spüre deine Herzkraft – für Balance und Ausrichtung190

Schwierigkeiten meistern192

Ausweitung194

Meditation zum „Inneren Kind“195

Der Frieden in mir – Spurensuche198

Literaturauswahl200

Vorwort zur Neuausgabe

Vor mehr als zwei Jahren, im März 2020, fand der erste Online-Kongress für Kriegsenkel statt. Über 7.000 Menschen konnte ich inspirieren, die traumatische Vergangenheit ihrer Vorfahren zu betrachten und sich den Auswirkungen auf das eigene Leben bewusst zu werden. „Befreie deine Lebensenergie, denn dein Leben ist mehr als nur Überleben“ war das Motto.

Bereits bei den Vorbereitungen zum Kongress bahnte sich die Idee zu einem Begleitbuch an, in dem die Interviews aufs Wesentliche konzentriert wiedergegeben werden sollten. Die Gespräche in eigene Worte zu kleiden, gestaltete sich jedoch schwieriger als gedacht und es dauerte fast zehn Monate, bis im Dezember 2020 das Buch erschien.

Die Resonanz darauf war beeindruckend und die Begeisterung der Leser übertraf meine Erwartungen. Kriegskinder, Kriegsenkel und Kriegsurenkel waren tief berührt, nicht allein mit ihren Gefühlen zu sein. Sie spürten große Erleichterung zu erfahren, wie sie sich aus übernommenen Ängsten, einschränkenden Glaubenssätzen und emotionalen Verstrickungen lösen können. Therapeuten, Ärzte und Menschen in beratenden Funktionen erhielten wertvolle Anregungen. Ihnen eröffnete das Buch neue Perspektiven zum Verständnis ihrer Patienten und Klienten.

Einige Leser hatten gleich mehrere Exemplare bestellt und sie im Freundes- und Familienkreis verschenkt. In wenigen Wochen war das Buch vergriffen. Ich entschied, eine weitere Auflage drucken zu lassen und diese dann auch über den Buchhandel anzubieten. Mit diesem Gedanken wurden alle Texte gründlich überarbeitet. Meine Ansprüche an ein leicht lesbares, gut strukturiertes und verständliches Buch stiegen von Tag zu Tag. Dabei erwies ich mich als meine schärfste Kritikerin. Deshalb dauerte es über ein Jahr, bis ich mit Stil und Inhalt zufrieden war.

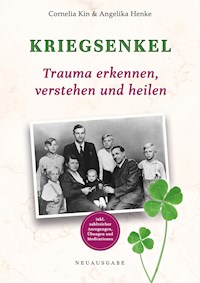

Zudem erhielt das Buch einen neuen Einband, auf dem ein Foto mit meinen Großeltern und ihren Kindern zu sehen ist. Sie repräsentieren das Schicksal all der Menschen, denen vor langer Zeit unvorstellbares Leid widerfuhr, über das bis heute kaum gesprochen wurde.

Dieses Buch enthält die Quintessenz aus den Gesprächen des ersten Online-Kriegsenkel-Kongresses, bei dem Experten aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen zu Wort kamen. Sie ließen die Zuschauer an ihren Einsichten teilhaben und zeigten Möglichkeiten auf, generationsübergreifende Traumatisierungen zu überwinden.

In 24 Kapiteln beschreiben wir die Inhalte aus den Interviews und laden ein, das Gelesene zu reflektieren und das eigene Leben tiefer zu ergründen. Dazu stellen wir Fragen und geben Anregungen. In zwei weiteren Kapiteln erzählen Angelika und ich, wie wir unser traumatisches Erbe erkannten, wie wir damit umgingen und welches Potenzial wir in der Aufarbeitung der Vergangenheit entdeckten.

Mit dem Kriegsenkelbuch stelle ich nun das kostbare Wissen aus dem Kongress allen Interessierten in Papierform und als E-Book zur Verfügung.

Möge es zu Heilung und Frieden in jedem von uns, in unseren Familien und auf dieser Welt beitragen. Cornelia Kin, im Mai 2022

Vorwort von Prof. Dr. Franz Ruppert

Dass meine Mutter (geb. 1933) und mein Vater (geb. 1934) Kriegskinder sind, habe ich, 1957 geboren, erst spät in meinem Leben realisiert. Wie sehr sie durch diese finstere Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit in ihrer Psyche geprägt wurden, wurde mir erst in meiner eigenen Therapie bewusst. Kriege sind systematische Traumatisierungen ganzer Bevölkerungen durch Lügenpropaganda, Terrorherrschaft im Inneren und aggressive Zerstörungspolitik außerhalb des jeweiligen Landes. Den dafür Verantwortlichen fehlt das Verantwortungsbewusstsein oft völlig, wie die Nürnberger Prozesse am Ende des Zweiten Weltkrieges deutlich zeigten. Das heißt, auch die Politiker und Militärs, die Kriege anzetteln, sind zuvor Traumaopfer gewesen, sonst wären sie nicht in dieser Art und Weise zu Traumatätern geworden.

Auch wenn Kriege offiziell für beendet erklärt werden, sind sie noch lange nicht zu Ende. Zum Beispiel führten die von der Front zurückgekehrten deutschen Soldaten in ihren Partnerschaften und Familien den Krieg fort, der nach wie vor in ihrem Inneren tobte. Kinder aber lieben ihre Mama und ihren Papa. Sie können nicht begreifen, dass ihre Eltern kriegstraumatisiert sind. Sie versuchen, sich deshalb an ihre vielfach und tief gespaltenen Eltern anzupassen, und können aufgrund dessen nicht sie selbst sein und werden.

Auch diejenigen, die als Kinder im Krieg unsägliches Leid erlebten und mitansehen mussten, wie ihre Mütter vergewaltigt wurden, ihre Geschwister verhungerten oder ihre Verwandten ins KZ deportiert wurden, erlitten so schwere Traumatisierungen, dass sie später als Erwachsene und Eltern noch immer erstarrt und emotional eingefroren waren oder sehr leicht von ihren Erinnerungen überschwemmt wurden. Dadurch wiederum waren sie für ihre Kinder eine Quelle des Rätsels, der Verunsicherung und eine permanente Versuchung, sie von ihrem Leiden zu retten - was den Kindern natürlich nicht gelingen konnte, sondern diese selbst um ihr eigenes Leben beraubte.

Es ist oft ein langer Leidensweg, bis die Kinder und Enkelkinder kriegstraumatisierter Vorfahren erkennen, dass sie ihre Eltern und Großeltern nicht retten können, sondern sie sich vor ihnen retten müssen, um nicht noch länger Opfer von deren Trauma-Überlebensstrategien zu sein.

In diesem Buch sind viele Beispiele enthalten, die sowohl das generationsübergreifende Leiden des Zweiten Weltkrieges sichtbar machen als auch ermutigende Beispiele geben, wie wir dieses Leiden beenden können, damit der Zweite Weltkrieg nicht noch in der Psyche der folgenden Generationen weiteres Unheil anrichtet.

München, 19.11.2020 Prof. Dr. Franz Ruppert

Danksagung

Als Initiatorin des ersten Online-Kriegsenkel-Kongresses freue ich mich sehr, mit diesem Buch nun die Quintessenz aus den gehaltvollen Gesprächen zu präsentieren.

Hiermit bedanke ich mich bei den erstklassigen Interviewpartnern, mit denen ich über die Entstehung, Auswirkung und Heilungsmöglichkeiten von ererbten Traumata sprach. Sie alle trugen dazu bei, dass die Zuschauer Verständnis für das eigene, oft verdrängte Leid entwickelten und ihre Vergangenheit in einem anderen Licht betrachten konnten.

Großer Dank gebührt ebenso den vielen begeisterten Teilnehmern, die ihre Dankbarkeit für die Gespräche und ihre Vorfreude auf das Buch ausdrückten. In herausfordernden Phasen gaben sie mir die Gewissheit, genau das Richtige zu tun.

Insbesondere danke ich meinen Ahnen, von denen ich im April 2019 den entscheidenden Impuls zum Kriegsenkel-Kongress erhielt. In so manchen Momenten sah ich sie versammelt hinter mir stehen und spürte ihre segensreiche Kraft in meinem Rücken.

Heute nehme ich ihre unbändige Freude über das vorliegende Werk wahr und fühle mich zutiefst mit ihnen verbunden. Bei der Neuausgabe bekamen sie einen gebührenden Platz auf dem Buchumschlag. Hier sind meine Ahnen an der richtigen Stelle. Schließlich lag ihr trauriges Schicksal lange genug im Schatten – ihnen habe ich mein Leben und auch das vorliegende Kriegsenkelbuch zu verdanken.

Aus tiefstem Herzen sage ich allen Beteiligten Danke!

Cornelia Kin, im Mai 2022

Einleitung

Noch heute fühle ich den Schock, wenn ich nur daran denke. Warum ist der Vater plötzlich so ärgerlich? Ich sehe das kleine Mädchen vor mir, dessen Gefühle übergangen werden und das zutiefst verunsichert ist. Was hat es verkehrt gemacht? Wie sehr sehnt es sich danach, von ihm liebevoll in den Arm genommen zu werden.

Er hätte seiner Tochter alles erzählen können, was er im Krieg und auf der Flucht erlebt hatte: wie er im Alter von neun Jahren großen Hunger litt, er tagelang nichts zu essen hatte und es oftmals nur eine „Suppe“ mit Kartoffelschalen gab, oder wie sich die Geschwister zwei Brotscheiben teilen mussten.

Stattdessen stand das Mädchen allein da. Schlagartig herrschte Totenstille im Raum. „Sei froh, dass du überhaupt was zu essen hast“, hatte ihr Vater angemahnt, als sie sich weigerte, ihren Teller leer zu essen. Danach versank er in sich selbst.

Das ist eine der wenigen Situationen, an die ich mich vage erinnere. Vieles liegt im Nebel und ist immer noch schwer greifbar. Ich wuchs im Wohlstand auf und spielte gerne in unserem großen Garten.

Ebenso wie mir erging es vielen Menschen meiner Generation: Auf der materiellen Ebene wurden wir hinreichend versorgt, doch auf der emotionalen Ebene wurden unsere Bedürfnisse und Wünsche oftmals nicht erfüllt.

Meine Großeltern hatten nur wenige Male Äußerungen über ihre alte Heimat und die Flucht fallen gelassen. Was es für sie bedeutete und was sie erlitten hatten, erschloss sich mir daraus nicht. Beiläufig hörte ich vom Tod ihrer vier Kinder. Von meinem Großvater wusste ich, dass er im Krieg verletzt wurde. Er hatte ein versteiftes Bein, mit dem er recht gut zurechtkam.

Viele Jahre lang begleitete mich ein merkwürdiges Gefühl. Etwas Bedrückendes, Unaussprechliches lag in der Luft. Ich fühlte mich zunehmend fremder in der Welt und wurde depressiv. In meinem Hund fand ich den besten Freund.

Die Kindheit meines Vaters ist geprägt vom Verlust der Heimat, von Vertreibung und Flucht, von Tod, Hunger und Gewalt. Nach dem Krieg verlor er innerhalb eines halben Jahres vier Geschwister. Im Gegensatz zu ihm erlebte ich eine scheinbar sorgenfreie und wohl behütete Kindheit. Dennoch bedrückte mich irgendetwas.

Als Kinder traumatisierter Kriegskinder spürten wir die Sorgen und Nöte unserer Eltern und bezogen ihren Kummer auf uns. Immer wieder hörten wir, wie gut es uns doch gehe. Davon waren wir dann selbst überzeugt und sind es oft noch heute.

Meine diffusen körperlichen und psychischen Probleme konnte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht erklären und vermutete einen Zusammenhang mit dem traurigen Schicksal meines Vaters. Auf der Suche nach therapeutischer Unterstützung stieß ich lange Zeit ausschließlich auf Unverständnis.

Erst während eines Klinikaufenthaltes im Oktober 2008 hörte ich den Begriff „Transgenerationales Trauma“ und das Wort „Kriegsenkel“. Mir wurde bewusst: Ich bin ein Kriegsenkel, die Tochter eines schwerst traumatisierten Kriegskindes. Nur 19 Jahre, nachdem mein Vater seine Heimat und vier Geschwister verloren hatte, lag ich als Neugeborenes in seinen Armen. Was hat er in dem Moment empfunden? Erinnerte ich ihn möglicherweise an seine kleine verstorbene Schwester?

Ich begann, mich intensiv mit den Erlebnissen des Krieges und der Geschichte meines Vaters zu beschäftigen. Immer tiefer tauchte ich in die unvorstellbare Not meiner Familie ein. Millionen von Kindern, Frauen und alten Menschen erlitten in dieser Zeit Verlust, Gewalt, Hunger und Kälte. Darüber wurde jedoch in den Familien so gut wie gar nicht gesprochen. In der Öffentlichkeit kam das Thema ebenso wenig zur Sprache und es gab keinerlei Hilfen für die traumatisierten Menschen.

Mein Vater begann erst im Rentenalter aus seiner Kindheit zu erzählen. Die Auswirkungen der furchtbaren Kriegserlebnisse wurden mir deutlich vor Augen geführt. Unübersehbar waren die Spuren, die sie in seinem – und in meinem – Leben hinterlassen hatten.

Wenn ich mit Freunden darüber sprach, bemerkten einige, wie wenig sie über ihre Familiengeschichte wussten. Manche erinnerten sich an Erzählungen, in denen der Vater oder die Mutter den Krieg, die Flucht oder den Heimatverlust erwähnt hatten. In diesem Licht betrachtet, erkannten sie einen Zusammenhang ihrer Schwierigkeiten mit dem Schicksal ihrer Eltern.

Ich habe am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, die Tochter eines traumatisierten Kriegskindes zu sein. Deshalb sehe ich es als meine Aufgabe an, ein Bewusstsein für das verschwiegene Leid der Kriegskinder, Kriegsenkel und Kriegsurenkel zu schaffen. Denn – ob wir es wahrhaben wollen oder nicht – die unverarbeiteten Traumata unserer Eltern haben einen Einfluss auf unser Leben.

Unsere Vorfahren mussten um ihr Überleben kämpfen. Wir übernahmen ihre damit verbundenen Gefühle, Gedanken und Ängste. Im Gegensatz zu unseren Eltern stehen uns heutzutage zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen wir alten Ballast loslassen und Heilung in die Familie bringen können. Auf diese Weise beenden wir die Weitergabe der Traumata an nachfolgende Generationen.

Mit dem Verständnis für die unverarbeiteten Erlebnisse der Eltern und Großeltern können wir unsere Kindheit mit anderen Augen betrachten und uns aus den Verstrickungen der Vergangenheit lösen. Das versetzt uns in die Lage, aus dem Überlebensmodus auszusteigenund unser Leben in die eigene Hand zu nehmen.

An dem Tag, an dem mir die Ursache meiner Probleme bestätigt wurde, begann für mich ein langer und intensiver Heilungsprozess. Mein Weg verlief fernab der üblichen Pfade. Ich hörte auf meine Intuition, folgte meinen Eingebungen und entwickelte ungewöhnliche Lösungen. Wiederholt zum richtigen Zeitpunkt wurde ich zum nächsten Schritt geführt. (Mehr darüber erzähle ich im Kapitel: „Mein traumatisches Erbe – Schlüssel zu meiner Schöpferkraft“.)

Allmählich wich der Nebel, der sich wie ein Schleier durch meine Kindheit gezogen hatte. Licht kam ins Dunkel und ich durchblickte mein Leben immer besser. Ich konnte den eigenen Schmerz annehmen und einordnen.

Zugleich lag unter der Last des Traumas ein Schatz für mich verborgen. Ich fand nicht nur zu meiner ureigenen Schöpferkraft, auch meine Lebensaufgabe offenbarte sich dabei. Schließlich wären der Kriegsenkel-Kongress und das Kriegsenkelbuch ohne meine traurige Familiengeschichte niemals zustande gekommen.

Mit dem vorliegenden Buch möchte ich Menschen dazu inspirieren, noch dunkle Ecken der Vergangenheit zu beleuchten, um daraus Klarheit über das eigene Leben zu gewinnen und darin gebundenes Potenzial freizulegen. Ganz nach dem Motto des ersten Kriegsenkel-Kongresses: „Befreie deine Lebensenergie, denn dein Leben ist mehr als nur Überleben“.

Kriegsenkel-Geschichten der Autorinnen

Mein traumatisches Erbe: Schlüssel zu meiner Schöpferkraft

Cornelias Geschichte

Als viertes von fünf Kindern erblickte ich im Winter 1964 das Licht der Welt. Das Ende des Zweiten Weltkrieges lag keine 20 Jahre zurück. Doch davon ist nichts mehr zu sehen, zumindest nicht auf den ersten Blick.

Umgeben von Wiesen und Feldern, wuchs ich am Rande einer Kleinstadt am Niederrhein auf. Es gab keine außergewöhnlichen Probleme in unserer Familie. Nur, dass ich sonntags in die Kirche musste, gefiel mir überhaupt nicht. Wir hatten alles, was Kinder zum Leben brauchten, ... so dachte ich jedenfalls lange Zeit.

Ich war ein ausgelassenes Kind und sprühte vor Ideen und Fantasie. Manchmal, wenn mein Vater mich in meiner kindlichen Freude erblickte, wurde er mit einem Male still und betrübt. Davon erschrocken, nahm ich an, etwas falsch gemacht zu haben und drosselte meine Lebendigkeit. Dass er in solchen Momenten an seine nicht so glückliche Kindheit erinnert wurde, verstand ich damals noch nicht.

Manchmal war ich auch traurig und hätte mir Trost oder Zuspruch gewünscht. In diesem Zustand zu meinem Vater zu gehen, wagte ich mich nicht. Ich wollte ihn nicht zusätzlich mit meinen Sorgen belasten. Unbewusst spürte ich: Irgendetwas bedrückte ihn – und es schien besser, ihn in Ruhe zu lassen.

Für meine kindlichen Sorgen und Nöte hätte mein Vater auch gar kein Verständnis aufbringen können, denn in seinen Augen ging es mir wohl glänzend und ich hatte keinerlei Grund zur Beschwerde. Sprüche wie: „Stell dich nicht so an, dir geht es doch gut“ oder „Du weißt gar nicht, wie gut du es hast“ habe ich heute noch im Ohr, ohne mich dabei an konkrete Situationen erinnern zu können.

So lernte ich, dass ich am wenigsten anrichte, wenn ich weder zu glücklich noch zu traurig bin. So waren alle zufrieden.

Das Foto im Flur meiner Großeltern

Meine Großeltern lebten in der oberen Etage unseres Hauses. Direkt im Eingangsbereich ihrer Wohnung hing ein Familienfoto, das sie und ihre sechs Kinder zeigte. Den Ältesten, Onkel Johannes, kannten wir. „Wo sind denn die anderen Geschwister geblieben?“, fragte ich meine Großmutter einmal und erhielt die kurze und knappe Antwort: „Sie sind im Lager gestorben.“ Mir erschien es rätselhaft, warum Kinder in einem Lager sterben mussten, traute mich aber nicht, weiter nachzufragen. Ihre Mimik zeigte eindeutig, dass sie nicht darüber sprechen wollte. Unter Lager stellte ich mir ein Zeltlager vor, wie ich es in den Ferien kennengelernt hatte. Erst geraume Zeit später erfuhr ich, dass es sich dabei um ein Internierungslager für die aus Schlesien vertriebene deutsche Bevölkerung handelte, in dem über sechstausend Menschen ums Leben gekommen waren.

In meiner Jugend fühlte ich mich häufig einsam und orientierungslos. Ich litt unter Rückenschmerzen, chronischer Müdigkeit und Erschöpfung. Später kam noch ein Schweregefühl in den Beinen hinzu, für das es keine medizinische Erklärung gab.

Mehrfach wechselte ich die Wohnorte, zog mein einziges Kind alleine groß und Freundschaften waren oft nur von kurzer Dauer. Die meiste Zeit lebte ich am Existenzminimum.

Mir fiel es schwer, im System zu funktionieren und irgendwelchen Tätigkeiten nachzugehen, nur um Geld zu verdienen. Ich erlernte zwar zwei Berufe, doch konnte ich in keinem der beiden Fuß fassen. Schreinerin war für mich körperlich zu anstrengend und Bürokauffrau zu langweilig.

Verschiedene Versuche, eine selbstständige Existenz aufzubauen, scheiterten schon kurz nach deren Start. Glaubenssätze wie: „Das steht mir nicht zu“ oder „Das habe ich nicht verdient“ schwirrten in meinem Kopf umher. Mir war die Unsinnigkeit bewusst und ich versuchte einiges, um diese Sätze loszuwerden. Doch das dahinterliegende Lebensgefühl, „ich dürfe nicht glücklich sein“, veränderte sich nicht. Wie konnte das sein? Meine Eltern redeten doch immer davon, wie gut es mir doch gehen würde. Was also belastete mich?

Auf der Suche nach den Ursachen

Auf dem Familienfoto ist mein Vater acht Jahre alt. Die Aufnahme entstand im Winter 1944/1945, kurz bevor mein Großvater und der älteste Bruder Johannes zum Kriegsdienst eingezogen wurden. Wenige Wochen später musste die restliche Familie flüchten.

Ihr Schicksal berührte mich tief und ich vermutete eine Verbindung zwischen deren Erlebnissen und meinen Symptomen. Deshalb suchte ich Ende der 90er-Jahre verschiedene Therapeuten auf, von denen ich mir Hilfe erhoffte. Doch ich wurde enttäuscht. Die generationsübergreifende Traumatisierung war zu diesem Zeitpunkt noch unerforscht und so stieß ich auf Unverständnis und Abwehr.

Ihre Empfehlung lautete, mich um mein Leben zu kümmern und nicht in der Vergangenheit zu wühlen. Das ergab meiner Ansicht nach keinen Sinn. Ich erfasste instinktiv, dass es nichts an meiner Gemütsverfassung ändern würde.

Meine körperlichen Beschwerden wurden immer schlimmer. Im Herbst 2008 ließ ich mich in eine ganzheitliche Klinik einweisen. Doch auch dort verstand niemand meine Probleme. Die Therapeuten versuchten mir ein eigenes, verdrängtes Trauma einzureden, doch soviel ich mich auch bemühte, ich spürte keinerlei Resonanz dazu. Die angebotenen Therapien bewirkten eher das Gegenteil und ich zog mich immer mehr zurück.

Gegen Ende des Klinikaufenthaltes wendete sich das Blatt. Ich hatte das große Glück, einem jungen Therapeuten gegenüberzusitzen, der mir aufmerksam zuhörte. Er stellte ein paar Fragen, beobachtete meine Augenbewegungen und sagte nach einer kurzen Pause: „Sie haben eine posttraumatische Belastungsstörung in der zweiten Generation.“ Ungläubig sah ich ihn an. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Meine Anspannung löste sich augenblicklich auf.

Meine Vermutung stimmte also doch: Traumata sind tatsächlich vererbbar und werden weitergegeben. Deshalb erlebe ich den Schmerz meines Vaters am eigenen Körper. Endlich hatte das Kind einen Namen. Mit dieser Bestätigung breitete sich große Erleichterung aus, doch nicht „verkehrt“, „verrückt“ oder „psychisch krank“ zu sein.

Endlich konnte ich aktiv werden und im Internet nach jenem Begriff recherchieren. Dabei stieß ich auf Bezeichnungen wie „Transgenerationales Trauma“ und „Kriegsenkel“, mit denen sich mir weitere Türen öffneten. Ich erfuhr, dass Kriegsenkel die Kinder von Kriegskindern sind und las Geschichten anderer Betroffener. In ihren Erzählungen fand ich mich wieder und erkannte Parallelen zu meinem Leben. Zum ersten Mal fühlte ich mich gesehen und verstanden.

Ein Buch über die Geschichte der Vertreibung einer Familie aus Schlesien traf mein Herz: „Und tief in der Seele das Ferne“ von Katharina Elliger. Mir wurde bewusst: So ähnlich musste es ja dann auch meiner Großmutter mit ihren Kindern ergangen sein. Warum hatte sie mir nie davon erzählt?

Vor einigen Jahren hatte mein Vater hin und wieder etwas anklingen lassen. Ich fragte ihn, ob er mir aus dieser Zeit mehr erzählen wolle. Was ich dann von ihm über die Flucht vor den Russen, den wahren Grund für den Tod seiner Geschwister, den Aufenthalt in zwei polnischen Lagern und die Vertreibung aus Schlesien erfuhr, erschütterte mich zutiefst. Unfassbar, was meine Familie damals erlitten hatte.

Die Geschichte meines Vaters

Mein Vater wurde 1936 in Neuleipe, einem kleinen Dorf in Schlesien, geboren. Seine Eltern betrieben eine Bäckerei und einen Kolonialwarenladen. Gegen Ende des Krieges wurde mein Großvater zum „Volkssturm“ eingezogen.

Die russische Front rückte näher. Soldaten wüteten in den Dörfern. Frauen, Kinder und Alte wurden Opfer brachialer Gewalt. Die Menschen flohen aus ihren Häusern und ließen alles zurück, was nicht auf einen Handwagen oder eine Pferdekutsche passte bzw. was sie nicht selbst tragen konnten.

Meine Großmutter brach ebenfalls mit ihren fünf Kindern bei hohem Schnee und eisiger Kälte auf, um sich einem der zahlreichen Flüchtlingstrecks Richtung Westen anzuschließen. Sie wurden von der russischen Front überrollt und drehten in ihrer Verzweiflung um, zurück nach Neuleipe. In ihrem Haus hatten sich mittlerweile russische Soldaten eingerichtet. Meine Familie kam in der Scheune eines Nachbarn unter, in der sie mit vielen anderen Dorfbewohnern hausen mussten.

Nach Kriegsende wurde Schlesien von Polen übernommen. Viele Deutsche aus dieser Region wurden in polnische Internierungslager gebracht. Solche Lager hatten verharmlosende Namen wie „Arbeitslager“ oder „Aussiedlungslager“. Polnische Soldaten „säuberten“ ganze Dörfer, indem sie die Bevölkerung entweder töteten oder abtransportierten. Neuleipe gehörte ebenfalls dazu. Am Morgen des 21. August 1945 wurden alle Bewohner aufgefordert, innerhalb von 15 Minuten auf dem Dorfplatz zu erscheinen. Wer es nicht schnell genug schaffte oder sich weigerte, wurde erschossen.

Meine Großmutter und ihre Kinder packten in aller Eile ihre Sachen und hasteten zum Sammelpunkt. Dort angekommen, nahm man ihnen alles ab. Ihnen blieb nur die Kleidung, die sie am Leib trugen. Sie wurden auf LKWs zusammengepfercht und in das Internierungslager für Deutsche nach Lamsdorf gebracht. Bis heute ist es meinem Vater kaum möglich, über die fürchterlichen Ereignisse von dort zu berichten. In diesem Lager haben von den mehr als 8.000 Inhaftierten nur etwa 1.500 Menschen überlebt. Zusätzlich zu der unvorstellbaren Gewalt seitens der Aufseher breiteten sich Krankheiten wie Typhus sowie allerlei Ungeziefer rasend schnell aus. Die Mangelernährung zehrte an den Kräften der Menschen, die Hungersnot war groß. Der kleine Bruder Leonhard verstarb dort im September 1945 an den Folgen des Hungers. Er war fünf Jahre alt.

Kurz nach seinem Tod wurden meine Großmutter und ihre Kinder in ein anderes Lager verlegt. Dort ging es, wie mein Vater sagte, wesentlich humaner zu, doch zu essen gab es ebenfalls so gut wie nichts. Tagsüber durften die Frauen das Lager verlassen und bettelten in der Stadt um Nahrung für ihre Kinder. Es war ein Tropfen auf dem heißen Stein und reichte lang nicht, alle satt zu bekommen. Vier Wochen nach Leonhard verstarb die kleine Schwester Monika im Alter von zwei Jahren und kurze Zeit später der 15-jährige Bruder Bernhard.

Im Januar 1946 gelang meiner Großmutter mit ihren zwei verbliebenden Söhnen die Flucht aus dem Lager. Nur wenige Wochen später starb Norbert, kurz vor seinem 14. Geburtstag.

Nach Kriegsende hatte mein Vater innerhalb eines halben Jahres vier Geschwister verloren. Er ist der einzige Überlebende von fünf Kindern, die sein Vater zurücklassen musste.

Mein Großvater hatte Glück im Unglück und überlebte seinen Einsatz schwer verletzt. Mit dem letzten Lazarettzug wurde er aus Schlesien in den Westen gebracht. Der Bruder Johannes war in Kriegsgefangenschaft geraten, aus der er entlassen und als landwirtschaftlicher Helfer in der britischen Besatzungszone eingesetzt wurde.

Aufbruch

Die Beschäftigung mit den familiären Wurzeln weckte in mir den sehnlichen Wunsch, die alte Heimat meines Vaters zu besuchen. Ich wollte sie mit eigenen Augen sehen und wünschte mir, Spuren seiner Vergangenheit zu finden.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht einmal gewusst, wo dieses Schlesien überhaupt liegt. Außer ein paar Worten verband ich nichts damit. Es gibt kein einziges Erinnerungsstück, keine Dokumente, nur dieses eine Familienfoto. Meine Oma hatte es in kluger Voraussicht im Winter 1945 zu Verwandten nach Görlitz geschickt.

Im Sommer 2009 machten wir uns auf den Weg: mein Vater, meine Schwester Ursula und ich – 63 Jahre nach der Vertreibung meiner Familie aus Schlesien. Wir hatten keinerlei Vorstellungen von dem, was uns dort erwarten würde und fragten uns, ob sich die Reise von über 1.000 km überhaupt lohnen würde. Mein Vater zählte auch nicht mehr zu den Jüngsten. Ich sorgte mich, wie es für ihn sein würde, seiner Vergangenheit zu begegnen und ob ich in der Lage sein würde, ihn gegebenenfalls aufzufangen.

Was wir dann in den sieben Tagen fanden, überstieg unsere sehnlichsten Wünsche. Es wurde eine aufregende Reise, die mein Leben tiefgreifend verwandelte.

Angekommen

Im oberschlesischen Kreis Falkenberg (im heutigen Polen)hatte sich vieles verändert. Trotzdem erkannte mein Vater den schmalen Weg, der zu seinem Geburtsort führte, sofort wieder. Wir fuhren auf ein orangefarbenes Haus zu. Plötzlich rief er laut: „Stopp“ – und nach einem kurzen Moment: „Ich bin zu Hause.“ Wir befanden uns vor einem verwahrlosten Gebäude, in dem schon lange niemand mehr wohnte.

Es war, als sei die Zeit stehen geblieben. Seine Worte klangen in mir nach. Ein Wirrwarr von Gefühlen, ein Wechselbad von Trauer und Freude, Schmerz und Sehnsucht durchfluten mich. Wehmütig schaute ich mich um. Hier war ein Stück Familiengeschichte verborgen, von dem ich bisher kaum etwas mitbekommen hatte.

Neuleipe – ein Ort, den ich nur aus den Erzählungen meines Vaters kannte. Endlich sah ich seine „alte Heimat“ mit eigenen Augen. Mir wurde bewusst: Es ist nicht seine „alte“ Heimat – es ist „seine“ Heimat und die Heimat meiner Familie väterlicherseits. Hier liegen nicht nur seine, sondern ebenso meine Wurzeln. Ich fühlte mich sofort mit dem Dorf und dem Haus tief verbunden.

In jenem Moment wurde mir die Bedeutung des Wortes „Heimat“ erst vollumfänglich bewusst und ich konnte nachempfinden, wie schmerzhaft es für meine Familie gewesen sein musste, von diesem schönen Ort vertrieben worden zu sein.

Funde – traurig und erleichternd

Wir besuchten die Gedenkstätte des ehemaligen Arbeitslagers Lamsdorf. Ein Kreuz und viele Steintafeln erinnerten an das Leid und den Tod Tausender Insassen. Nach langer Suche fanden wir den Namen Leonhard Faulhaber. Ich konnte es kaum fassen und kam mir vor wie in einem Film, so unwirklich erschien die Situation.

Obwohl ich niemals an den Erzählungen meines Vaters gezweifelt hatte, wurde der schmerzhafte Verlust des fünfjährigen Bruders in diesem Moment für mich greifbar und real.

Ich hatte aus dem Foto Kopien mit den Bildern der Geschwister angefertigt. Mein Vater legte das Bild mit Leonhard nach kurzem Innehalten zu dem eingravierten Namen auf der Steintafel und beschwerte es mit einem Stein. Wir nahmen uns einige Minuten Zeit, um seiner zu gedenken.

Am folgenden Tag zog es uns nach Neisse, dem Ort des zweiten Lagers, von dem wir aber keine Überreste fanden. Auf der gesamten Reise hatte ich ein Gefühl, als würden uns Engel begleiten und immer im richtigen Moment zu den richtigen Menschen führen, die uns dann entscheidende Hinweise gaben.

Völlig überraschend erhielten wir die Information, dass die Verstorbenen aus den Lagern auf dem städtischen Friedhof begraben worden waren. Es hieß sogar, die Totenbücher aus jener Zeit seien noch einsehbar. Damit hatten wir nun gar nicht gerechnet. Aufgeregt fuhren wir sofort dorthin. Wir wurden freundlich empfangen und ohne viele Worte reichte man uns die Bücher. Nach langer Suche fanden wir tatsächlich die Namen der Geschwister, der kleinen Schwester Monika und des älteren Bruders Bernhard – mit Geburtsort, Nummern der Grabstätten und der Todesursache: „Hungertod“.

Wie oft hatte ich vor der Reise über die vielen Menschen gelesen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Lagern qualvoll ums Leben gekommen waren. An diesem Tag wurde ich quasi Zeuge meiner eigenen traurigen Familiengeschichte.

Zum Abschluss unserer Reise besuchten wir Mittenwalde, den Nachbarort von Neuleipe, in dem der dreizehnjährige Bruder Norbert nach der Flucht aus dem Lager im März 1946 gestorben war. Im Totenbuch der Kirche in Dambrau fanden wir einen Eintrag über seinen Tod.

Seitdem waren viele Jahre vergangen. Der Tod der Kinder hatte ein riesiges Loch in die Mitte der Familie gerissen. Das war der Grund für die Niedergeschlagenheit meines Vaters, die er immer zu verbergen suchte. Neben seinem Schmerz wurde mir an jenem Tag das unsagbare Leid meiner Großmutter vor Augen geführt, die innerhalb kurzer Zeit drei Söhne und die einzige Tochter verloren hatte.

Puzzleteile fügen sich

Am Ende unserer Reise fragte ich mich einmal mehr, wie mein Vater als einziges überlebendes Kind mit diesem Schicksal hatte zurechtkommen können: mit dem Verlust der Heimat, mit Flucht, Hunger, Kälte, dem mitansehen Müssen von Gewalt und dem Tod seiner geliebten Geschwister.

Ich konnte nun noch mehr nachvollziehen, was solche Erlebnisse mit einem Menschen machen. Meine Großeltern verloren vier Kinder sowie ihr gesamtes Hab und Gut. Ihr Überleben grenzt für mich an ein Wunder. Ich verstand immer besser, warum es mir so schwerfiel, Wurzeln zu schlagen. Die wirren Träume von verhungerten Meerschweinchen, chaotischen Reisen und hektischem Packen wurden vor diesem Hintergrund erklärbar.

Meine Oma hatte sich in jenen niederschmetternden und lebensgefährlichen Zeiten mehrmals auf den Weg ins Ungewisse begeben. Zuerst die Flucht vor den Russen, später die Flucht aus dem Lager und zuletzt die Vertreibung aus Schlesien, bei der sie am Ende ihren Mann wiederfand. Ohne ihr unerschütterliches Gottvertrauen wäre das gewiss nicht möglich gewesen. Dieses Vertrauen spüre auch ich als Qualität in meinem Leben.

In den sieben Tagen unserer Reise hatten wir mehr gefunden, als wir jemals zu hoffen gewagt hätten. Tief berührt spürte ich die Kraft, die von der Heimat meiner Familie ausging.

Mein Vater schien ebenfalls spürbar erleichtert zu sein und davon ergriffen, Spuren von allen vier Kindern gefunden zu haben. Bei dem Besuch der verschiedenen Orte wurde so manche lange verschüttete Erinnerung wach. Puzzleteile fügten sich, doch viele Details werden vermutlich für immer in Vergessenheit bleiben. Für einen Neunjährigen waren die Ereignisse schlicht zu überwältigend. Verdrängung war die einzige Chance, zu überleben.

Wir waren uns einig: Die Strapazen der langen Fahrt hatten sich auf jeden Fall gelohnt.

Noch lange kein Ende

In den Monaten nach unserer Schlesienreise äußerte mein Vater immer wieder die Sorge, seine Geschichte könne eines Tages in Vergessenheit geraten. Daher begann ich, die Erlebnisse dieser Reise und die Erzählungen meines Vaters niederzuschreiben. Zum Glück hatte ich damals von Schlesien aus einem guten Freund von unseren Entdeckungen per E-Mail berichtet. Diese dienten mir als Erinnerungsstütze.

Ich tauchte tief in die Vergangenheit ein. Das Schreiben half mir, Struktur in die Erzählungen zu bringen und an manchen Stellen genauer nachzufragen oder zu recherchieren. Indem ich die Geschehnisse in Worte fasste, nahmen sie Form und Gestalt an. Immer wieder überkamen mich Trauer und Schmerz angesichts der unvorstellbaren Not der Frauen und Kinder. Doch es war auch auf einer Art erlösend, mich dermaßen intensiv mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Ich erkannte, wie eng ich mit allem verbunden bin, insbesondere mit dem Schicksal meiner Ahnen.

Im Juli 2016 überreichte ich meinem Vater im Rahmen einer Familienfeier ein 60-seitiges Büchlein. Darin werden meine Enkel und Urenkel eines Tages lesen können, was ihren Ahnen einst widerfuhr. Diese Vorstellung beflügelte mich und gab meinem Werk einen weiteren Sinn.

Die Gedenkfeier im Lebensgarten

Ich nahm an, mit der Reise und dem Buch sei alles getan, damit mein Vater Frieden mit seiner Vergangenheit schließen könne. Doch ich irrte mich. Bei Besuchen bemerkte ich, wie sehr er immer noch mit seinem Schicksal haderte.

So kam mir die Idee, in unserem Garten für die vier verstorbenen Geschwister einen Baum zu pflanzen. Als ich ihm davon erzählte, wunderte er sich zunächst über meinen sonderlichen Einfall. Gleichwohl freute er sich und wollte gerne dabei sein. Meine Mutter stimmte auch zu. Ich lud meine Geschwister und meinen Sohn zu der Baumpflanzung ein und bereitete eine Gedenkfeier vor. Ich fühlte, dass dieser Tag etwas Besonderes brauchte. Und so engagierte ich eine Trauerrednerin, die die richtigen Worte für diesen Anlass fand.

Gemeinsam pflanzten wir einen kräftigen, immergrünen Baum. An seinem Fuße hatten wir einen Gedenkstein platziert, auf dem eine Messingplatte mit den Namen der vier Kinder angebracht war. Feierlich enthüllten wir diesen Stein und sangen gemeinsam das Lied von Dietrich Bonhoeffer: „Von guten Mächten wunderbar geborgen.“

Wir würdigten den schmerzlichen Verlust, der zu unserer Geschichte gehört, und gleichzeitig gaben wir dem Gedenken einen Platz. All der unterdrückte Schmerz bekam einen Raum im Außen. Nach der Feier war mein Vater entspannt wie selten zuvor.

Mir war, als würden die vier fröhlich um uns herumspringen. Der Gedanke, dass ihre Seelen, die zuvor in Schlesien verstreut waren, nun ein neues Zuhause in unserem Garten gefunden haben, beglückte mich zutiefst. Der Baum erinnert an die Lebendigkeit und das immerwährende Leben. Eines Tages werden Vögel darin nisten und Menschen in seinem Schatten ausruhen oder nachdenken.

Zu meinem großen Bedauern ist es meinem Vater nicht mehr möglich, den Gedenkplatz zu besuchen.