Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Luc Pire

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Figure bien connue du milieu politique belge, Merrry Hermanus a été, pendant de nombreuses années, échevin de la Ville de Jette et chef de cabinets de plusieurs ministres parmi lesquels Philippe Moureaux, André Cools ou encore Guy Spitaels. Un ami encombrant est un livre témoignage, au cœur de la politique belge. Il aborde notamment l’affaire Agusta-Dassault et propose une étonnante galerie de portraits d’hommes politiques belges.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 537

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Merry Hermanus

Merry Hermanus a été chef de cabinet dans plusieurs ministères. Il est nommé secrétaire général de la Communauté française de Belgique en 1984 et est élu député bruxellois en 1995. Il démissionne de toutes ses fonctions après l’arrêt INUSOP. Il devient ensuite directeur du centre d’entreprises de Molenbeek. Merry Hermanus est l’auteur d’une biographie sur Paul Halter et d’un premier témoignage politique,L’Epreuve, paru aux Editions Luc Pire.

© Editions Luc Pire

[Editions Naimette sprl]

26, rue César Franck – 4000 Liège

www.lucpire.be

Coordination éditoriale :

Editions Luc Pire

Création graphique et mise en page de la version papier : [nor]production / www.norproduction.eu

Photo de couverture arrière : issue de la collection privée de la famille de Merry Hermanus

ISBN : 978-2-87542-081-7

Dépôt légal : D/2013/12.379/13

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est strictement interdite.

CE LIVRE A ETE NUMERISE PAR

Quai Bonaparte, 1 (boîte 11) - 4020 Liège (Belgique)

www.bebooks.be

Informations concernant la version numérique

ISBN 978-2-87542-081-7

A propos

Bebooks est une maison d’édition contemporaine, intégrant l’ensemble des supports et canaux dans ses projets éditoriaux. Exclusivement numérique, elle propose des ouvrages pour la plupart des liseuses, ainsi que des versions imprimées à la demande.

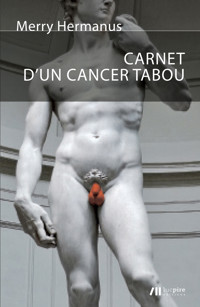

MERRY HERMANUS

L’AMI ENCOMBRANT

Par des voies variées et diverses, qui semblaient de traverse et n’étaient que des opportunités.

J.B Vico

Qui m’empêchera, en riant, de dire la vérité.

Horace

Les mots qui vont surgir de nous savent de nous des choses que nous ignorons d’eux.

René Char

Pour Mireille et mes filles sans qui je n’aurais pu résister ;

Pour Jean Thomas dont l’aide fraternelle m’a été vitale.

Mes vifs remerciements à Madame Marcella Salerno

pour son aide toujours efficace et

àMyriam Dzerjinski-Deweerdt pour ses judicieux conseils.

À la royale

J’ai eu, moi aussi, des raisons de vivre. Vous comprenez…

je suis lyrique… la petite musique l’émotion… les fariboles du cœur.

Louis-Ferdinand Céline.

Qui c’est, ce petit gros trop bien habillé ?

Je suis dans la salle de lecture de la royale située à l’époque dans l’ancien palais de Charles de Lorraine.

Tout est sombre, poussiéreux. De lourdes tables de chêne sont vaguement éclairées tous les quatre ou cinq mètres par des ampoules tombant du plafond et dont l’obscène nudité est couverte d’un petit abat-jour d’opaline verte. Du cordon électrique pend un interrupteur inséré dans un œuf de porcelaine. L’ambiance est sinistre, le silence pesant. On est dans un autre siècle.

Depuis des semaines je m’esquinte les yeux sur des journaux centenaires afin de répondre aux exigences de mes maîtres Stengers et Bartier. C’est le cœur de l’hiver 1962-63. Depuis mon arrivée, j’observe un type qui n’a plus rien d’un étudiant ; la soixantaine distinguée, costume de très bonne coupe, pochette ostentatoire, cravate de soie, il prend des notes sans lever la tête, ignorant les étudiants qui l’observent d’un œil interrogatif.

J’apprendrai qu’il s’agissait de Marcel-Henri Jaspar, le plus jeune des ministres du gouvernement Pierlot/Spaak. Lors de l’invasion allemande de mai 1940, il avait rejoint Londres bien avant les autres membres du gouvernement qui ne le lui pardonnèrent pas. Il fut privé de ses attributions. Après la guerre, il se reclassa dans la carrière diplomatique. Le « petit gros bien habillé » prenait des notes pour rédiger ses mémoires. Elles paraîtront en 1968 chez Fayard.

Impossible d’imaginer que, quarante-sept ans plus tard, ce serait moi le vieux bonhomme, tentant de déchiffrer les fichus microfilms de la Bibliothèque royale au milieu d’une foule d’étudiants se demandant ce que je fais parmi eux.

À quoi bon !

Ce qu’il y a de vrai dans la vie d’un homme, c’est sa légende.

Oscar Wilde

À quoi bon ! À quoi bon ! Voilà la tentation qui assaille lesexagénaire finissant, séduit par les mille et un plaisirs procurés généreusement par la vie, pourvu qu’il ait la santé et quelques moyens. Pourtant, arrivé à ce stade, pour tous sans exception, « le temps qui passe, c’est le temps qui reste ».

Avant d’entamer ces mémoires, j’ai néanmoins voulu d’abord rédiger des souvenirs de jeunesse à l’intention de mes enfants et petits-enfants. Ma priorité était d’abord familiale.

« Souvenir », voilà bien un mot tendre, farci de nostalgie, des douceurs et des sourires de l’enfance. C’est un mot lourd d’affection, de tendresse, c’est un décor chaleureux pour ceux qui ont eu comme moi l’immense bonheur de vivre une jeunesse heureuse. Qui a écrit que s’il existe un substitut à l’amour, c’est le souvenir ?

Le mot « mémoire » en revanche est carré, précis. Rien ne doit échapper. Il s’agit de ne pas se tromper, de ne rien occulter, de ne faire aucun quartier, rien d’autre ne doit compter que la vérité, aussi cruelle ou gênante soit-elle – sans oublier que j’écris sous le regard critique des autres témoins, dont certains ont opportunément perdu la mémoire et… ne souhaitent surtout pas la recouvrer.

Il en reste, des gardiens de « la mémoire», redoutables cerbères paradoxalement chargés d’imposer l’oubli ! Il ne peut y avoir de demi-mémoire, sauf pour les adeptes du « mentir vrai » ; aussi étrange que cela paraisse, il y en a encore ! Arendt a raison : « Le mensonge est plus fort que la vérité, il comble une attente. »

Le goût de la vérité n’est pas celui de la méchanceté, bien qu’il soit vrai que la cruauté laisse des traces bien plus durables que la louange. Mon but n’est pas de gratter de vieilles plaies. Les pièges sont cependant nombreux, « l’après coup est un grand seigneur et a tous les droits ». Maria Tsvetaïeva met en garde : « Justesse des faits, falsifications des sentiments. »

Me voici donc prenant le risque de la mémoire encombrante, ce qui, ma foi, est une évidence pour celui qui est devenu « l’ami encombrant ». On le sait, les choses n’existent que si on veut qu’elles soient dites. Il s’agit donc de ne rien taire, de faire apparaître le réel tel que je l’ai vécu.

Je suis de ceux qui, lucides, savent que « la résignation est un suicide quotidien ». À ce suicide « à blanc » je n’ai donc pu me résigner, tout en sachant qu’il faut de l’audace et même une folle témérité pour oser se rappeler et donc affronter la pensée unique, le politiquement correct et les hommes si nombreux qui vivent de vérités successives. Chacune de ces vérités étant la béquille qui leur permet d’éviter de sombrer dans le gouffre de l’insupportable réel.

Il est vrai que j’ai toujours observé que le courage s’accommode mal de l’intelligence !

Ce sont les malins qui survivent ; ils passent entre les gouttes. Les courageux sont inévitablement trempés, ils meurent hurlant leur vérité car ils ont compris que si le courage et l’intelligence sont souvent inconciliables, courage et dignité vont toujours de pair.

Mes détracteurs ont donc ainsi des arguments tout préparés. Quoi qu’il en soit et surtout quoi qu’il en coûte, j’ai décidé de tourner le dos au « suicide du silence » et de parler. Je n’ai pas accepté, pour reprendre la formule célèbre de la CIA, que « le silence aspire la vérité ».

Il ne s’agit en rien d’une vision ironique ou cynique propre à ceux dont le seul pouvoir reste de vitupérer l’époque. Je ne peux cependant m’empêcher de penser qu’il y a dans ma démarche une explication générationnelle. Les effets biologiques, qui sans pitié se manifestent, pèsent lourd sur le regard qu’on porte sur les événements, bien que, par une étrange pudeur, il n’en soit jamais question.

Peu s’en sont aperçus mais j’ai tout vécu avec le regard distancié de l’entomologiste aimant (parfois passionnément) les sujets de son observation. J’ai été acteur, un acteur qui se regarde agir – et quel acteur ! Je n’ai cependant jamais écrit de scénarios ni mis de pièces en scène. D’abord observateur – je n’ose employer le mot « voyeur », pourtant c’est celui qui conviendrait le mieux. L’œil et l’oreille en permanence aux aguets –, « ils » ne le savaient pas, en étais-je moi-même conscient ? Je vivais les événements avec les yeux de la mémoire. J’ai eu, et j’ai heureusement encore, une immense curiosité teintée de sympathie pour mes semblables. Discerner l’extraordinaire dans l’ordinaire, là est le secret. C’est l’un des moteurs de ma vie.

Je compris très tôt qu’il y avait deux sortes de gens : ceux pour qui les « autres » ne sont que des accessoires – Claudel, cynique, l’avoue : « …tous ces gens que j’ai fréquentés, tout cela est pareil une fois de plus à ces choses qui n’ont jamais été » – et ceux pour qui chaque être humain est toujours une richesse nouvelle, un monde en soi. Je pense comme Jouhandeau que chaque être est « une fête ». Non ! Ceux que j’ai croisés n’ont pas fait partie de mon magasin d’accessoires. Je les ai trop aimés pour cela. J’ai toujours eu le « goût des autres » pour reprendre la formule de Gide. Mieux, plus important : le goût du bonheur des autres. C’est ce qui sauve tout. Ceux qui ne partagent pas ce bonheur de connaître « les autres » devraient s’interdire de faire de la politique. Malgré cette triste carence, il n’est cependant pas impossible d’arriver au sommet. Manque alors cette chose essentielle : connaître « les autres » et non seulement éprouver de la curiosité mais… les comprendre et peut-être les aimer. J’ai eu largement l’occasion de contempler les différentes « espèces » de politiques, ceux tout entiers dévoués à leurs semblables et ceux nourris de leur seule ambition. Ces derniers ne voient personne qu’eux-mêmes, ils cachent sous une carapace de fer un cœur de granit. Ils sont désincarnés, l’arsenal idéologique n’étant que le subtil mensonge de leur ambition. Il est vrai que pour certains à gauche, le peuple est une abstraction… une abstraction qu’on ne connaît pas et qu’on ne fréquente pas !

Je songe à un discours d’André Cools en 1978, qui concluait en lançant aux congressistes : « Si vous devez choisir des mandataires, choisissez des hommes heureux. » Tout est là. Venait-il de lire Stendhal qui écrivait : « On n’est pas grand quand on n’est pas heureux. Être heureux est une vertu » ?

Je n’ai pas été un homme qui passe au milieu des autres sans les regarder, sans les aimer. La différence et l’humanité ne sont-elles pas dans la qualité du regard ?

Toute cette immense compagnie fut celle d’ombres fugitives mais qui toutes auront compté. J’ai cependant été un « infiltré », car, au départ, je n’étais pas des « leurs ». Venant d’une famille communiste, je ne connaissais personne dans le monde politique et, souvent, je m’y suis senti étranger socialement, professionnellement et humainement.

Éduqué et vivant dans l’illusion lyrique du socialisme, je côtoyais des fonctionnaires, ceux, si nombreux, que j’appelle « les socialistes de bureau ». Le choc fut brutal, la déception à la mesure des illusions. C’est ce sentiment qui a installé une distance qui ne m’a jamais quitté.

Un jour de grande tristesse, face à des événements qui nous troublaient, Moureaux me fit une confidence que je perçus comme très proche de ce que j’exprime. Les informations sur les turpitudes réelles ou supposées de Mathot s’accumulaient de jour en jour. Les notes vénéneuses distillées par le Comité supérieur de contrôle étaient accablantes. Nous nous installâmes un soir, par crainte des micros, dans un petit bureau. Nous discutions des conséquences de tous ces événements quand soudainement Moureaux affirma : « Ce n’est quand même pas pour cela que toi et moi avons quitté notre milieu ! » J’en déduisis que lui aussi avait un certain recul sur le monde que nous fréquentions, et que lui non plus n’avait pas trouvé un bulletin d’affiliation dans son berceau.

Au départ, nous n’étions pas « de la famille ». L’appartenance au PS n’apparaissait pas sur notre acte de naissance. En y adhérant, nous étions des déclassés, l’un de droite, l’autre de gauche. Tous deux nous connaissions la violence des codes sociaux mais pas sous le même angle ! Cela fit, sur l’ensemble de notre parcours, une fameuse différence.

Moureaux, très jeune, comprit que le pouvoir lui était naturel. Ce n’était pas un intrus, ce n’était pas un « infiltré » malgré le changement de camp – le pouvoir reste le pouvoir ! Il savait d’instinct qu’il faisait partie de ces privilégiés auxquels les caprices de l’histoire préparent la première place. En outre, il avait acquis la sécurité de la pensée dans une conviction sans faille, bien que faite de vérités successives et... changeantes. Souvent, je pense que les rôles sont distribués dès la naissance, c’est l’une des raisons de ma lutte.

Moureaux avait trouvé les rites et le mode d’emploi du pouvoir dans le cocon familial. Rentrant de l’école, il prenait son goûter servi par un valet en gants blancs. Il mettra une vie à tenter, en vain, de se pardonner le confort grand bourgeois de sa jeunesse. Oscar Wilde le souligne finement : « C’est la plus subtile des poses, celle qui ne s’apprend pas mais s’hérite. » Il doit lui être très douloureux de vivre en haïssant son milieu, plus pénible encore de découvrir au jour le jour, dans chacune de ses fibres, qu’il en demeure, malgré de méritoires efforts, prisonnier. Il restera un déclassé d’en haut. La honte de ses origines subsistera, je n’en doute pas, jusqu’à la fin. Cette blessure ne cicatrisera jamais, c’est toujours le cas des meurtrissures de l’âme. Ce n’est pas pour rien qu’un jour, au cours d’une de nos nombreuses disputes, lui rappelant qu’il était fils de ministre, il me répondit de façon stupéfiante : « C’est la pire insulte, c’est ce que dit Mathot à mon sujet pour m’avilir. » J’étais éberlué, je n’imaginais pas qu’être le fils d’un ministre était une tare ! À la réflexion, je ne pus que penser à la très sartrienne haine de soi. D’où aussi sa fascination pour André Cools, qu’il ne tutoiera jamais, exact opposé de la figure paternelle qu’il avait connue. Ce fut pour lui un père de substitution mais parfaite « antithèse » de son père biologique. Pas facile à vivre, tout cela !

Néanmoins, pendant plus de vingt ans, je partagerai la haute opinion qu’il avait de lui-même. Peut-être aurait-il dû méditer dès le début de son envol politique ces subtiles paroles de Gide : « Sans les poussières qu’il éclaire, le rayon de soleil ne serait pas visible. »

J’écris cela sans la moindre acrimonie, regret ou amertume, tant je pense que Philippe Moureaux avait une stature et des qualités d’homme d’État dépassant largement celles des politiques de sa génération… et de quelques autres. Il possédait l’intelligence alliée à la dose d’égoïsme et d’indifférence aux autres nécessaire et suffisante pour pouvoir gouverner dans une totale plénitude. Il fut un grand politique et un excellent gestionnaire, deux qualités ne se retrouvant que rarement chez le même individu. Seul l’assassinat d’André Cools, horrible zigzag du destin, lui interdit de parvenir au sommet de la vie politique belge. Je suis persuadé qu’il aurait pu y donner toute sa mesure. La disparition d’André Cools fit basculer définitivement sa vie, qui se rétrécit à la fonction, plus qu’honorable, d’homme providentiel de Molenbeek-Saint-Jean ! J’aurai l’occasion pendant près de quinze ans d’être témoin du combat quotidien qu’il y mena pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l’être, se battant avec un incroyable acharnement pour arracher des subsides vitaux, essentiels pour rénover cette commune, y maintenir un enseignement communal, tisser des liens sociaux, donner aux immigrés une place compatible avec la dignité due à chaque individu.

L’inversion des valeurs n’aura lieu pour moi que lorsque se révélera, comme on le verra par la suite, son absence totale de courage moral et physique.

Impossible de continuer à admirer un homme dont on a vu l’effondrement complet. Ce jour-là, monéchelle de valeurs changea radicalement. Moureaux, trop plein d’analyses, pas assez de courage ! Une belle supériorité intellectuelle lourdement handicapée par une étonnante faiblesse psychologique.

Ma mère avait été concierge, mon père était artisan. Le pouvoir, ses arcanes, ses méthodes et ses circuits ne faisaient pas partie de mon héritage. J’avais tout à apprendre. J’apprendrai vite. Rapidement, je connaîtrai la musique et… repérerai d’une oreille experte les fausses notes.

Je me suis donné corps et âme dans les combats menés pendant tant d’années, sans retenue d’aucune sorte, sans égard pour les risques pris, mais en sauvegardant ce regard, cette distance qui fut salvatrice dans les moments les plus dramatiques. C’est cette attitude qui m’a permis d’enregistrer les faits et les actes dont il sera question, d’être le premier spectateur des coulisses du spectacle politique.

Je n’ai jamais eu le sentiment de faire « un métier » tant la passion qui m’animait était grande. Jamais l’idée d’un « plan de carrière » ne m’a effleuré l’esprit. Je ne faisais pas carrière, je militais. Est-il encore possible de comprendre cela aujourd’hui ? J’en doute. Je ne me suis jamais senti le droit « d’être fatigué ». Je ne faisais pas un travail, je n’accomplissais aucun « devoir », je vivais avec bonheur le rêve d’agir pour participer à la construction d’une société plus juste et plus humaine. J’étais l’un des défenseurs des droits arrachés dans le sang et les larmes par mes ancêtres. Oui ! Cela en valait la peine.

Je n’aurai cependant pas, loin s’en faut, l’immense talent de Michelet qui conseillait de faire parler les silences quand on ne sait pas au juste ce qui s’est passé. Je ne m’y risquerai pas !

Qu’on ne s’y trompe pas. On ne trouvera pas ici le récit des grands débats politiques qui ont agité ces quatre dernières décennies. Mais on fera une plongée dans les coulisses drolatiques ou dramatiques du pouvoir, là où les soutiers (on les appelle aujourd’hui des sherpas, plus chic, non ?) s’activent en tentant de faire fonctionner la machine. Une réalité inconnue y apparaîtra, faite d’un quotidien ignoré du public et des médias. J’ai tenté de donner couleurs et épaisseur à l’éphémère vanité du temps.

L’Administration avec un grand A

Les cons imbus de leur personne aiment avoir

des spectateurs les confortant dans leur puissance supposée.

Zoé Shepard

Ça a débuté comme ça : « Bravo ! Fantastique ! Formidable ! Exceptionnel ! Personne ne veut venir ici. On est vraiment content de vous voir. »

Celui qui me témoigne ce bruyant enthousiasme est inspecteur général à la province du Brabant. Il porte merveilleusement la cinquantaine épanouie, cheveux blancs délicatement bleutés, sourire de marchand de voitures, dentition parfaite, épaules larges et estomac « d’homme arrivé » mal dissimulé par un prince de galles trop voyant.

Il occupe un grand bureau au sommet de l’horrible tour construite rue de l’Hôpital dans les années soixante, sur ce qui fut l’un des quartiers les plus populaires de Bruxelles.

Derrière son bureau, une armoire vitrée quasi vide, un seul livre, la couverture bien visible pour tout visiteur. Son titre :La tolérance. Curieux !

Cet accueil m’alarme. Pourquoi est-il si joyeux ? Pourquoi personne ne brigue cet emploi ? Qu’est-ce que cela cache ? Une sourde inquiétude m’envahit.

Si je suis là, face à ce fonctionnaire réjoui, c’est que j’ai reçu le 16 avril 1969 un courrier du secrétariat au recrutement m’annonçant : « Vous avez obtenu la 5eplace pour l’admission des emplois non réservés. » Ce classement me donnait le droit de choisir mon affectation. Nourri des cours de droit administratif de Marc Somerhausen, président de chambre au Conseil d’État, j’optai, naïvement, pour une administration régalienne, le ministère de l’Intérieur où – ce que j’ignorais – on s’était empressé, sans m’en aviser, de me détacher à la province de Brabant dans le service de la tutelle sur les communes bruxelloises.

Longtemps j’avais hésité. Fallait-il reprendre les florissantes affaires de mon père ou opter pour la fonction publique ? Ce furent des gens comme Marc Somerhausen ou Henri Janne qui me firent choisir le service de l’État. Je n’y connaissais personne. Le seul fonctionnaire de la famille était mon oncle Auguste, facteur des postes. Le monde politique m’était totalement inconnu.

Entre janvier et mars 1969, j’avais passé les différentes épreuves requises pour accéder au glorieux grade de secrétaire d’administration, ce sous-lieutenant des ministères. À la fin de la première épreuve écrite, la réflexion que me fit l’un des candidats – je le retrouverai plus tard journaliste à la RTBF – m’interloqua : « Mon vieux, si tu ne connais personne pour t’appuyer, ce n’est pas la peine de continuer ! » Or, c’était bien mon cas ! Tout aussi interpellante fut la réaction de l’un des lauréats au moment où nous attendions de passer la troisième épreuve. Dans la salle d’attente, nous évoquions nos motivations. Stupéfait, je l’entendis affirmer : « Oh ! Moi, je travaille dans le privé... Je sais que dans l’Administration on ne doit pas se fatiguer, voilà pourquoi je suis ici. »

Une telle déclaration choqua profondément le fils d’artisan que je suis, pour qui l’administration représente la gestion de la chose publique dans ce qu’elle a de plus noble.

Revenons dans le building de la rue de l’Hôpital. Après cet accueil exceptionnel, le haut fonctionnaire provincial chargea l’un de ses collaborateurs de me cornaquer vers mon nouveau service.

C’était un jeune gars, petit, dynamique, vigoureux, qui semblait cependant narquois, arborant en permanence un soupçon de sourire qui signifiait de toute évidence qu’il en savait plus. Nous avons franchi d’un pas alerte les cent mètres séparant la rue de l’Hôpital de la rue du Chêne, siège historique de la province de Brabant, puis nous sommes entrés par l’étroite porte du 22. Nous avons monté un premier étage, puis un second, et enfin un troisième pour aboutir dans un couloir où j’aperçus, rangés contre les murs, une série de bureaux sur lesquels, encore au début du XXesiècle, les employés écrivaient debout. Pas bon signe !

Au fur et à mesure de la montée des étages, mon inquiétude grandissait. Enfin, au détour d’un couloir, on rencontra « Le » chef administratif. Immédiatement, une chose me sauta aux yeux. Il était en pantoufles, de superbes charentaises écossaises ! Bon sang ! Où étais-je ? Il n’avait pas l’air joyeux, manifestant une indifférence boudeuse. J’avais le sentiment de déranger l’ordonnancement de sa journée.

Traînant les pieds, il ouvrit une porte. Deux regards étonnés se tournèrent vers moi. Deux types bizarres me scrutaient. L’un était un grand et gros rouquin, la tignasse abondante, l’autre plus petit, l’air timide, les cheveux gras très plats, une large frange lui masquant le front. Ils me serrèrent la main sans bouger, le rouquin rigolard, narquois, le plus petit rougissant et baissant les yeux. Leurs bureaux se faisaient face. J’héritai d’un troisième placé perpendiculairement.

Le local était très sombre, la fenêtre s’ouvrant sur la cour intérieur du palais provincial. Les murs étaient garnis sur toute leur hauteur de boîtes à dossiers. Sur mon bureau, d’impressionnantes piles de décisions des Conseils communaux des communes, dont mon prédécesseur avait la charge. Je ne saurais jamais rien de lui. Sur chaque bureau, une étonnante pyramide de tampons pendouillant dans un tourniquet. « Le » chef m’informa que j’exercerais la tutelle sur certaines matières pour les communes d’Evere, Saint-Josse, Molenbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Saint- Lambert. Sur ce, il disparut. Je ne le reverrai jamais.

Voilà, j’étais fonctionnaire. Il était 9 heures du matin, j’entrais dans la carrière.

Premier objectif, mettre de l’ordre. Je m’y attelai avec enthousiasme.

Une porte communique avec le bureau voisin. Il abrite un vieux fonctionnaire décomptant les jours avant la retraite, revenu de tout, ne s’étonnant de rien, ne cachant nullement son mépris pour le travail qu’on lui fait faire et pour la hiérarchie. Son collègue est un gars de mon âge, passionné de cinéma, ne manifestant pas le moindre intérêt pour la tutelle. Pour les conversations sur la littérature, la chanson française, le cinéma, il est parfait. Je glane quand même quelques renseignements. Il s’agit de constater si les décisions des communes sont conformes à la loi et surtout si elles « ne blessent pas l’intérêt général ».

Selon le cas, il convient d’apposer un cachet, d’où la fameuse pyramide – « pris pour information », « Députation permanente » – ou de faire une note si la décision communale présente un défaut. Toutes sortes d’autres cas imposent le recours à d’autres cachets aux timbres variés et multiples.

Après quelques mois de présence, constatant le côté ridicule et totalement inutile de mon activité, je fis passer un article dans leTrendsqui l’illustra d’une pyramide de cachets.

À 17 heures, n’ayant pas encore réussi à reclasser tous les dossiers dans les boîtes muralesad hoc, je continuai donc à travailler. Mes collègues me mirent mon imperméable sur le dos – au sens propre du mot – et mon cartable dans la main, tout en me précisant : « Ici on ne fait pas d’heures supplémentaires. » J’étais éberlué, tétanisé.

Quelques jours plus tard, j’appris que le dernier arrivé avait une charge particulière. Il lui revenait d’écrire l’ordre du jour de la séance hebdomadaire de la Députation permanente au Bic noir. Pourquoi ce pensum ? Pourquoi du Bic noir ? Jamais personne ne m’expliqua quoi que ce soit ! L’épais mystère restera entier.

Peu à peu, je découvrais mes collègues. Je constatai rapidement que le grand rouquin avait une autre activité. Il recevait sans cesse des communications téléphoniques et en donnait tout autant. Je ne mis pas longtemps à comprendre qu’il exerçait, officieusement, une activité de courtier immobilier. Il s’en cachait à peine, ne dissimulant nullement le profond mépris dans lequel il tenait son activité et la fonction publique en général.

Mon autre collègue fut beaucoup plus surprenant. Taiseux, le regard oblique, la frange inquiétante, il m’intriguait. Après quelques jours, sans doute mis en confiance, je le vis ouvrir un étui recouvert de tissu bleu – semblable à ceux dont on se sert pour les boîtes à compas –, en sortir une toute petite flûte, assembler les diverses pièces et se mettre à jouer avec une décontraction étonnante, comme s’il s’agissait de la chose la plus naturelle au monde, le son aigu du flageolet résonnant curieusement dans ce bureau. Je finis par apprendre qu’il jouait dans l’orchestre de son village. Il louait une chambre à Bruxelles, ne regagnant son patelin que les week-ends. Ce gentil fonctionnaire musicien devait quand même trouver le temps de répéter.

J’étais à des années-lumière de la fonction publique décrite dans mes cours universitaires.

Pour l’Administration, l’histoire n’existe pas

Nous étions tous sous l’autorité d’un chef de service. Celui qui m’avait accueilli en pantoufles n’était donc pas « Le » chef. Le seul, le vrai, portait avec une bonhomie boudeuse le grade de chef de service. Il me semblait vieux, mais j’avais 25 ans ! Il était petit, gros, les cheveux blancs, un visage sans relief, habillé toujours de façon terne. Un personnage comme il y en a des milliers. Son bureau se situait à l’entresol, minuscule cachette littéralement envahie de plantes vertes. C’était l’enfer vert proliférant dans les services provinciaux. Pendant ses absences, il y avait une consigne, une seule, à observer avec une extrême rigueur : arroser, arroser, arroser les plantes. Pour le reste, pas d’instructions. Nous devions appliquer dans toute sa rigueur le célèbre article 22 : « Chacun se démerde comme il peut. » Mais arroser, ça oui ! En aucun cas il ne fallait oublier.

Il ne s’absentait que rarement. Je l’ai vu, souffrant du syndrome de Ménière, parcourir les couloirs de l’Administration comme s’il était dans les coursives d’un bateau par gros temps, s’accrochant aux parois, stoïque, rejoignant le jardin botanique lui tenant lieu de bureau.

Conciliant par nature, cet homme voulait à toute force éviter les vagues. Pas d’ennuis, telle était sa devise.

Il me raconta une anecdote illustrant à mes yeux la conception que beaucoup de fonctionnaires se font de leur personne et de leur métier. Le jour de la Libération de Bruxelles, le 3 septembre 1944, le brave homme se rendit à la Province, rue du Chêne. Il voulait travailler, Libération ou pas !Business as usual !Il trouva la porte close. Il sonna, personne ne vint. Il tambourina pendant un long moment, quand enfin apparut un ouvrier provincial en bleu de travail, un brassard de la résistance lui conférant une autorité inattendue. Il refusa d’ouvrir, affirmant que vu les événements, les locaux étaient fermés, des choses importantes se passant ailleurs.

Mon supérieur, vingt-cinq ans plus tard, en était toujours offusqué. Il précisa solennellement : « Vous vous rendez compte, Hermanus ! Voilà un ouvrier provincial interdisant à un futur chef de service l’entrée de la Province ! »

Effectivement, je songeai qu’après cela, tout était dit ! Bruxelles était libéré de l’occupation nazie, une aube pointait après une longue nuit de quatre ans ! Eh bien non ! Rien ne comptait que la hiérarchie ridicule !

Peut-être est-ce ce jour-là que je décidai de voler un document que j’avais découvert dans le registre des juifs datant de l’Occupation. J’appris ainsi qu’il y a ceux qui veulent entrer dans l’histoire et ceux, si nombreux, qui ne veulent pas d’histoires. Je conserverai ce document avec moi dans toutes mes pérégrinations administratives et politiques, afin de me rappeler que l’on doit savoir désobéir, que ne pas appliquer des directives administratives est parfois un devoir supérieur à tous les autres. On nous rebat constamment les oreilles sur la nécessité d’avoir un sens aigu du devoir. Je crois, moi, qu’il est vital d’avoir un sens aigu de la désobéissance, qui est souvent la vertu suprême. Je ne l’ai pas assez pratiquée, c’est l’un des reproches que je me fais ! Je suis pleinement d’accord avec Joseph de Cupertino lorsqu’il écrit : « L’obéissance est le couteau qui égorge la volonté de l’homme. »

Je fus stupéfait, lors d’une très récente discussion avec un fonctionnaire « socialiste » que j’essayais de convaincre de venir en aide à des réfugiés illégaux, de m’entendre répondre : « Si je suis dans un pays qui applique la peine de mort, j’applique la peine de mort ! » Décidément, en près de soixante-sept ans, les mentalités n’avaient pas changé. Avec ce genre de raisonnement, si demain on ouvrait certains camps, on ne manquerait pas de gardiens.

Un petit effort et on pourra à nouveau tenir certains registres ! Quelques-uns en rêvent ! L’Administration avec un grand A a encore de beaux jours devant elle. Il existe tant de gens à qui on impose de s’asseoir et qui se couchent !

Mort au champ d’honneur

Un matin, le chef de service entra dans mon bureau, ce qu’il ne faisait jamais. J’observai son regard, sinistre. Je pressentais quelque chose de grave. Il me dit alors dans un souffle : « “Le” chef administratif vient de rendre les armes. »

D’abord je ne compris pas. Après quelques secondes pendant lesquelles il scruta ma réaction, il ajouta : « Il est mort, il travaillait beaucoup à domicile, faudrait que vous alliez récupérer les dossiers et les cachets. »

Depuis des années, ce dévoué fonctionnaire provincial arrivait tout droit de la gare à l’Administration, enfilait ses pantoufles, traversait la place de la Vieille-Halle-aux-Blés et passait sa journée au café du Progrès. Cela ne s’invente pas. À midi, il était rejoint par certains hauts fonctionnaires et commençaient alors de joyeuses parties de cartes. À 14 heures, les hauts fonctionnaires regagnaient leur bureau. Notre homme restait sur place, sans que personne, jamais, ne lui fasse la moindre remarque. À 16 h 30, il retraversait la place, troquait ses charentaises pour ses chaussures et prenait le train pour rejoindre son domicile. Il assurait la tutelle (comment ?) sur deux communes très importantes. Lorsqu’une communication téléphonique lui parvenait, ses collègues donnaient le numéro du bistrot, qu’entre eux ils appelaient le ministère du Progrès. Une vie de fonctionnaire !

J’exécutai les ordres de mon chef et me voilà donc parti en voiture pour reprendre les dossiers au domicile du mort.

Je revins avec un coffre plein et bien sûr l’indispensable pyramide de cachets. J’ai supposé que le pauvre devait expliquer à sa femme qu’il était absolument débordé et contraint de travailler à domicile.

La cause de sa mort ne m’a jamais été expliquée, encore qu’elle ne soit pas très difficile à comprendre.

Le jeu des cachets

Les fameux cachets revêtaient une importance exceptionnelle. Ils matérialisaient l’exercice de l’impérium et ces tampons à eux seuls rendaient de multiples décisions communales, exécutoires ou non. C’est dire leur importance !

Un jour, nous vîmes débarquer la police judiciaire dans nos locaux. Pour moi c’était une première rencontre, mais ce ne serait pas la dernière ! On avait découvert que certains cachets avaient servi à confectionner des faux et les flics suspectaient des complicités dans l’Administration. Les fins limiers ayant arrêté les faussaires, ceux-ci affirmèrent avoir trouvé les fameux cachets sur des poubelles. C’était rigoureusement exact. L’un de nos collègues avoua qu’il emportait la pyramide de cachets à son domicile afin que ses enfants jouent avec pendant les week-ends. Je suppose que ces cachets timbraient tout ce qui leur tombait sous la main. Sa femme, en ayant assez de voir l’appartement se couvrir de traces d’encre bleue diverses et variées, avait jeté les cachets à la poubelle.

L’affaire s’arrêta là. Le collègue, très soutenu politiquement, bon père, mari exemplaire, homme de bien, continua sa carrière qu’il acheva en qualité de commissaire d’arrondissement. Tout finit bien dans l’Administration pour qui bénéficie des bons appuis.

On aura compris que le travail n’était pas la préoccupation essentielle des fonctionnaires provinciaux.

Nous avions d’intéressantes discussions sur le cinéma, le théâtre, la politique, très peu sur la tutelle des communes. Un de mes collègues d’un autre service était un ancien capitaine de la marine marchande curieusement échoué rue du Chêne. Il tuait les heures creuses – il y en avait beaucoup – en montant de petits bateaux en pièces détachées qu’il façonnait et découpait lui-même dans des feuilles de balsa, et qu’ensuite il peignait, fixant les voiles, les cordages... Tout y était, vraiment un magnifique travail. En un mot comme en cent, il s’évadait, reprenait la mer, l’odeur du vieux papier faisant place aux embruns vivifiants. Un jour il m’expliqua qu’à l’Administration, il ne fallait surtout pas se trouver dans un service recevant des actes ou des rapports récurrents. Il fallait les éviter à tout prix car, ajoutait-il inspiré et sentencieux : « Il faut y donner suite ! »

Autre curiosité... Face au 22 rue du Chêne s’élevait un vieil immeuble délabré abritant au deuxième étage une jeune fille qui y vivait sans le moindre rideau. Dans une pièce, un simple matelas posé sur le sol. Les fenêtres d’un bureau de l’administration offraient une vue plongeante sur cette chambre. À heure fixe, certains fonctionnaires s’y rassemblaient tous les jours – je crois me souvenir que c’était vers 10 heures. Cette sympathique mais impudique jeune fille s’adonnait avec une ponctualité d’horloge suisse à un vigoureux et très lent exercice de plaisir solitaire sous le regard concupiscent de sept ou huit agents provinciaux. Une récréation, en somme !

J’ai toujours découvert, dans les multiples administrations que j’ai fréquentées, de curieux personnages, excentriques, à la limite du démentiel, donnant à la vie administrative un intérêt exceptionnel pour ceux qui ont su rester vivants et garder les yeux ouverts.

À la Province régnait un puissant inspecteur général, haut fonctionnaire, présent lors des séances de la Députation permanente et du Conseil provincial, le saint des saints. On ne s’adressait à lui qu’en manifestant le plus profond respect. Cela va de soi, on n’était jamais invité à s’asseoir dans son vaste bureau meublé d’acajou, sans aucun dossier sur la table de travail recouverte d’une épaisse feuille de verre. C’est tout juste si on ne sortait pas de son bureau à reculons. Petit, épais, les cheveux noirs plaqués séparés par une impeccable raie à droite, costume sombre, chemise blanche, col immaculé, il s’exprimait avec componction, son phrasé cardinalesque s’écoulant à mi-voix. Impensable de répondre. On tentait de comprendre la pensée de l’oracle et on se retirait oint par la divine parole. C’est dire l’importance du type.

Ce géant de la pensée administrative avait un problème de taille. Il croyait dur comme fer que les microbes se transmettaient par téléphone. J’avais remarqué son étonnant comportement lorsqu’il recevait une communication téléphonique. Il tenait le récepteur très éloigné de l’oreille et de la bouche, voulant éviter que ces sales bestioles s’immiscent ignoblement dans son auguste personne.

Nous avions donc inventé un petit jeu. Quand l’un d’entre nous était dans son bureau, un autre téléphonait afin d’observer ainsi l’étrange manège. Certains soutenaient, mais il y a tant de mauvaises langues, qu’il avait sous son bureau un chiffon imbibé d’alcool dont il se servait pour nettoyer le combiné après chaque communication. Je ne l’ai jamais vu faire ce petit ménage !

Le stage

L’Administration, cette tombe des talents méconnus.

Gaston Eyskens

La fonction publique belge, complexée par son homologue française, a périodiquement envisagé la création d’une École nationale d’administration, ce que les politiques se sont toujours empressés de refuser, précisément à cause de l’exemple français. Nos élus ne tenaient nullement à voir se constituer une caste de hauts fonctionnaires prétentieux et dominateurs. Il était déjà plus que suffisant de devoir supporter le corps de l’inspection des Finances ! Donc pas d’aristocratie d’État en Belgique. On m’offrit de suivre les deux années de formation à l’ENA, et après quelques hésitations, je refusai. Soucieux d’améliorer la qualité de l’Administration, Arthur Gilson, ministre de la Fonction publique au début des années soixante, tenta, sous l’influence de son chef de cabinet, Édouard Poullet, de contourner la difficulté. Il créa trois nouvelles directions générales, la première ayant en charge l’Administration générale et les statuts ; la seconde opérant les recrutements. Ce fut le Secrétariat permanent. La troisième, la Direction générale de la sélection et de la formation ayant pour rôle d’organiser le stage d’un an auquel étaient astreints les secrétaires d’administration fraîchement recrutés. Je suivis donc ce stage consistant notamment en séances d’informations sur l’informatique (balbutiante à l’époque), rédaction de rapports, techniques de groupes, participation aux réunions, etc.

Pour moi, ces séances me permirent de prendre de grandes bouffées d’oxygène, de m’extraire du mouroir provincial. Nous étions une petite dizaine de stagiaires, les formations étaient passionnantes, les fonctionnaires chargés de nous encadrer à l’écoute et manifestement aussi intéressés que nous par leurs activités. C’était vraiment un autre monde.

Chaque ministère disposait de son maître de stage, excellente idée vite détournée de son objectif car le maître de stage bénéficiait du traitement de conseiller. Cette fonction était donc devenue rapidement un prix de consolation pour celui qui n’avait pu être promu, les aptitudes à la formation, le goût d’initier les débutants, tout cela étant vite passé à l’arrière-plan.

Mon maître de stage était fonctionnaire au ministère de l’Intérieur. Son bureau se trouvait dans ce qui fut, avant-guerre, la première cité administrative, rue de Louvain. C’est là que je devais rencontrer cet important personnage. J’entrai dans cette bâtisse grise, sale, sombre jusqu’à l’inquiétant. J’empruntai un grand escalier pour atteindre un très large couloir, frappai à la porte d’un bureau d’où une voix sépulcrale m’invita à entrer. La pièce était aussi sombre que les couloirs. C’est à peine si on y voyait clair. Mon référant siégeait derrière un bureau situé au plus profond du local très vaste et très haut de plafond, comme une araignée sur sa toile. Je me trouvai face à un homme petit, son buste dépassant à peine du bureau, maugréant, hirsute, coiffé comme Einstein sur la célèbre photo où il tire la langue. J’observai immédiatement derrière lui, punaisés sur le mur, des morceaux de papier rouges dont les bouchers se servaient à l’époque pour emballer la viande, recouverts de maximes et d’aphorismes divers. Étonnant ! Bizarre ! Inquiétant !

Après m’avoir accueilli avec l’enthousiasme qui se manifeste lors d’une cérémonie funèbre, il m’expliqua d’emblée que sans appuis politiques, il ne servait à rien d’entamer une carrière. D’après lui, les dés étaient pipés dès le départ. Lui-même n’avait plus aucun espoir sur son avenir, m’expliquant qu’il n’exerçait cette fonction de maître de stage que parce qu’elle lui donnait automatiquement un traitement supérieur. Au moins c’était clair, pas d’hypocrisie. J’ignorai qu’ils étaient nombreux ces fonctionnaires qui mènent une vie de figurants amères.

On ne peut pas vraiment affirmer qu’il me motivait. Il précisa cependant qu’il se tenait à ma disposition s’il se passait quoi que ce soit, puis il me parla pendant une bonne demi-heure d’un attentat que deux jeunes Palestiniens venaient de commettre en lançant une grenade dans les locaux de la compagnie El Al.

J’eus quand même le temps de lui préciser que j’envisageais de faire mon rapport de stage sur le projet du baron Holvoet, commissaire royal, nommé en 1937 et chargé de réfléchir sur la gestion et l’éventuelle fusion des communes bruxelloises.

À la chancellerie

Le stage incluait un dépaysement, en d’autres termes le passage de quelques semaines dans un autre ministère.

Je fus envoyé aux Affaires étrangères, à la chancellerie rue Defacqz. Je m’aperçus très vite que la chancellerie était le parent pauvre de ce ministère prestigieux. Les fonctionnaires y travaillant en étaient parfaitement conscients. Pour certains, c’était une sorte de punition. L’élite était rue des Quatre-Bras, où passaient les diplomates, où on risquait de côtoyer les grands de ce monde, où on traitait les dossiers dont dépendaient la paix ou la guerre ! La chancellerie était synonyme de papiers, de problèmes consulaires médiocres, d’ennui. On y recevait néanmoins des dépêches dont la lecture me passionnait. À cette époque, la gendarmerie avait arrêté et parqué de façon indigne un nombre important de candidats réfugiés pakistanais dans le manège de la caserne de l’avenue de la Couronne. J’étais profondément choqué et m’arrangeai pour faire connaître ce scandale.

À la chancellerie aussi, je croisai quelques personnages disons… originaux. L’un des hauts fonctionnaires avait pour habitude, en arrivant, de se débarrasser de son manteau en le faisant glisser de ses épaules, sans se retourner, à charge pour un dévoué huissier de l’attraper au vol et de l’accrocher à la patère. Horriblement humilié, l’huissier en parlait souvent. N’y tenant plus, par un beau matin, il ne se précipita pas et laissa choir l’auguste vêture. Stupeur du haut fonctionnaire, qui cependant comprit la leçon et ne recommença pas. L’huissier avait gagné une bataille, une de ces petites victoires pour le respect et la dignité, pour l’image qu’on a de soi. Elles apparaissent insignifiantes mais mises bout à bout, ces batailles-là sont essentielles. Dans le bureau que j’occupais très provisoirement à la chancellerie, se trouvait un gars fort sympathique, passionné de football, qui tous les lundis matin nous lisait les reportages qu’il avait écrits sur les différents matchs du week-end. Il y prenait un extraordinaire plaisir, imitant le rythme et la tonalité de la voix si caractéristique de Luc Varenne, journaliste sportif célèbre à l’époque. Mais bon Dieu que ses textes étaient longs ! Au moins lui avait une passion qui lui permettait sans doute de survivre dans cet océan de papiers.

Faute de mieux, on me confia un curieux dossier. Il s’agissait de récupérer et de rapatrier les cendres de Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature en 1911. Il était mort en 1949 dans sa villa dominant Nice et baptisée « Les Abeilles ». Incinéré, ses cendres furent placées dans une urne encastrée dans un mur de sa vaste demeure. Le temps passant, l’immeuble changeant plusieurs fois de propriétaires, les cendres échouèrent bizarrement chez un charmant garagiste niçois qui les avait reléguées au-dessus de son établi. Curieux destin pour les restes du seul prix Nobel belge de littérature. Illustration ricanante de l’increvable adagesic transit gloria mundi. Me voilà donc chargé d’obtenir toutes les autorisations et l’accord des différentes parties pour permettre aux cendres du poète de retrouver sa terre natale… et un peu de dignité. Problème fastidieux, personne ne semblant d’accord. Le garagiste avait des exigences, le nouveau propriétaire de la villa voulait y replacer les cendres, escomptant peut-être une plus-value. Un véritable imbroglio. Le tout compliqué encore par les administrations françaises soudainement passionnées par ces cendres dont personne ne s’était soucié pendant des dizaines d’années. J’ai quitté la chancellerie avant d’en venir à bout. J’aimerais bien savoir où, aujourd’hui, reposent les restes de l’écrivain. Les lecteurs de Maeterlinck auraient bien le droit de connaître la solution de cette sombre énigme !

Après quelques mois à la Province, mon unique but fut de m’en évader. Je savais qu’après le stage il n’y aurait plus beaucoup d’espoir d’échapper à cette atmosphère courtelinesque. J’avais conscience de ma parfaite inutilité, mon agenda était vide et je refusais de me dessécher sur pied. Le désert des Tartares, très peu pour moi ! J’avais rêvé d’un autre rêve !

J’appris qu’un examen de journaliste était organisé à la RTB. Je m’inscrivis immédiatement. Je réussis la première épreuve sans la moindre difficulté. Le deuxième obstacle consistait à lire un texte dans les studios de Flagey pour des essais de voix. Au départ, nous devions être deux cent cinquante ou trois cents postulants et nous ne restions qu’une dizaine en lice. Là aussi, l’un des candidats, qui fut lauréat et fit une carrière de journaliste, m’avertit aimablement que sans appuis politiques, ce n’était vraiment pas la peine d’espérer quoi que ce soit. Il avait raison, j’échouai au test vocal. Je supposai, naïvement, que mon accent bruxellois était par trop prononcé !

Les responsables de la Direction de la sélection et de la formation cherchaient un jeune adjoint susceptible de les seconder. C’était le rêve. Mais sans appuis de personne, comment obtenir cette mutation salvatrice ? Je fis littéralement le siège de tous les fonctionnaires en charge du stage, leur téléphonant des dizaines de fois. Le directeur général soutint ma demande et, miracle, le ministre de l’époque, René Pêtre – je lui en suis toujours reconnaissant –, donna son accord.

J’informai immédiatement les autorités provinciales. Stupeur ! Le type qui croyait que les microbes se trimballaient dans le téléphone refusait catégoriquement mon transfert. Il voulait à toute force me garder d’autant qu’entre-temps, j’avais réussi la première partie de l’épreuve de connaissance du néerlandais. J’étais atterré.

À l’époque, le Conseil provincial était présidé par un libéral flamand, Simon Février. Il était depuis de longues années client de mon père. Cependant je ne le connaissais pas. Tentant le tout pour le tout, un jour de séance du Conseil provincial, je pénétrai dans l’hémicycle sacré, ce qui était rigoureusement interdit aux fonctionnaires subalternes. Je grimpai au perchoir, me présentai et exposai à l’oreille du président mon désir de quitter la Province. Tout en parlant, j’observai les regards furibonds et stupéfaits des hiérarques. Dès le lendemain, le fonctionnaire qui m’avait accueilli avec tant d’enthousiasme me convoqua et m’annonça que je pouvais disparaître, sans me donner l’impression de m’en vouloir. Le dialogue fut très bref, j’étais libre, c’était l’essentiel.

La Direction générale de la sélection et de la formation

En matière de bug administratif, il faut toujours

privilégier la connerie au complot.

A. Bauer

Brutalement, je passai d’une administration du XIXesiècle dans l’une des plus récentes.

De plus, c’était ce que l’on appelle une administration de conception, chargée d’innover et de moderniser l’ensemble des services publics. Dépendant directement du Premier ministre, elle disposait des moyens d’agir avec efficacité. En ce tout début des années septante, la grande nouveauté c’était l’informatique. Tout le monde en parlait, tout le monde la voulait, mais tout le monde s’en méfiait.

Il ne s’agissait pas du tout de la bureautique telle qu’elle a aujourd’hui tout envahi. C’étaient d’énormes machines à cartes Hollerith ou, pour les plus modernes, à bandes magnétiques, exigeant de faux planchers, de bruyantes ventilations etc. Bref, de véritables monstres occupant des centaines de mètres carrés.

Il fallait que l’Administration s’adapte. Nous organisions des séminaires, des séances d’information, mais sans trop de succès vu le manque de moyens.

Miracle ! Lors du vote du budget de la fonction publique en commission, une erreur se produisit. Là où nous avions inscrit trois millions, le texte final voté par le parlement fit apparaître trente-trois millions. Le ministre ne réagissant pas, il ne restait donc qu’à les dépenser ! La Direction générale se lança dans un vaste programme de formation assistée par l’ordinateur. On me permit d’aller à l’université de Liège suivre les cours du professeur Delandsheer. J’eus la chance d’être envoyé à Rocquencourt pour assister, dans les anciens locaux de l’OTAN, à la formation dispensée aux hauts fonctionnaires français. Comme toujours, je respecterai ce précepte pendant toute ma carrière : je joignis l’utile à l’agréable. Pendant cette formation, je logeais à Versailles et prenais mes repas au « Chien qui fume », terminant mes agapes solitaires par un verre de calvados de 1884. Pour quelqu’un qui aime l’histoire, c’était un des plus remarquables. L’informatique prenait une tout autre dimension. Le calvados du soir me permettait de digérer l’orgueilleuse prétention des énarques, subie pendant toute la journée.

De nouveaux métiers se créaient dans les administrations. Il s’agissait d’imaginer des grades, des carrières, une nouvelle hiérarchie. Le programmeur ne devait pas être sur le même pied que l’ingénieur système et de plus, dans cette période de plein emploi, les traitements devaient être suffisamment attrayants pour que cette nouvelle élite résiste aux sirènes du secteur privé. Je fus chargé de créer une nouvelle typologie d’emplois. Tout me passionnait. Je m’initiai aux mystères de l’informatique. On me confia la préparation d’une leçon type qui fut filmée de façon à être diffusée dans les différentes administrations. Assez rapidement, je devins une sorte de spécialiste.

Je rédigeai de nombreux articles, des rapports de toutes sortes et préparai, avec différents professeurs des universités associées à nos travaux, les thèmes des séances de formation que nous leur confiions.

Informatique et plagiat

Mon administration me demanda de la représenter lors d’un congrès mondial d’informatique à Florence.

Je voyageais en sleeping, nostalgie d’une époque révolue, où le balancement du train, les arrêts, l’annonce des villes dont chaque nom diffusé par les haut-parleurs des gares lançaient mon imagination sur les chemins buissonniers des souvenirs de mes cours d’histoire. Pendant ce voyage, je dévorai l’Histoire de Francede Michelet. L’enchantement était complet. L’arrivée en gare de Florence fut un choc.

La ville n’avait pas encore été totalement dévorée par le tourisme de masse. Le coup de foudre fut immédiat pour la richesse architecturale, les monuments, les habitants, le charme incomparable de leur langue, leur brouhaha, les marchés, les fontaines, les trattorias. Tout m’envoûtait. J’avais l’impression de flotter dans un monde m’ouvrant d’immenses perspectives. J’étais heureux ! Qui n’aime pas l’Italie n’aime pas le bonheur ! Comme toujours, la puissance invitante italienne avait organisé le congrès avec une élégance discrète, classique mais inimitable. Nous fûmes reçus à l’Hôtel de Ville, aux Offices, au palais Pitti. J’en fus toujours étourdi. Je visitai nombre d’églises dont le mélange de marbres blanc, vert et rose tranchait avec le sinistre, brutal, gris et triste gothique de notre pays.

Le congrès me réserva cependant une surprise désagréable. Je vis monter à la tribune un sémillant professeur de l’université de Gand. Il collaborait depuis longtemps à nos projets. Il était assez grand, cheveux noirs brillantinés, le teint éternellement hâlé, habillé très à la mode, parfait dans le style intellectuel décontracté. Il donna lecture, au mot près, d’un texte que j’avais écrit pour mon directeur général, un plagiat pur et simple. Je ne réagis pas, mais ce fut une excellente leçon et je jurai qu’on ne m’y reprendrait plus !

Àl’Administration, nous étions assaillis par divers marchands, tous plus convaincants les uns que les autres, voulant nous vendre des méthodes de formation informatique, dont la caractéristique essentielle était leur prix faramineux. On ne sut pas toujours refuser !

Des dangers de la modernité

Les bureaux de la DGSF étaient installés dans la toute nouvelle cité administrative construite dans les années soixante à côté de la colonne du Congrès. C’était le summum de la modernité. De vastes ascenseurs aux portes d’acier poli menaient vers de grands espaces lambrissés de bois clair, où l’on trouvait une multitude de bureaux dont la taille et l’aménagement dépendaient, cela va de soi, du grade de l’occupant. On m’installa avec une secrétaire dans un superbe petit bureau dont les deux fenêtres offraient une vue magnifique sur la ville. Dès mon arrivée, j’installai sur le cache du conditionnement d’air un portrait de Jules Vallès. De nombreux visiteurs le confondant avec Karl Marx prenaient une mine gênée, pinçaient les fesses sans oser m’en parler. Un journal écrira même « et il a un portrait de Karl Marx dans son bureau ». Ce portrait m’accompagna dans toutes mes pérégrinations. C’était l’image d’un vaincu de l’histoire, mais de l’un de ces vaincus n’ayant pas abdiqué ses convictions. Je les ai toujours préférés aux vainqueurs si souvent odieux dans leurs certitudes d’être et d’avoir toujours été dans la vérité ! Les vaincus ont beaucoup plus à nous apprendre sur l’histoire et sur nous-mêmes que les vainqueurs. Ceux qui ont survécu à leur Bérézina, leur Waterloo, leur Dunkerque, en connaissent beaucoup plus sur les hommes et mieux encore sur eux-mêmes que les éternels porteurs de drapeaux de jours de victoire !

La modernité causait parfois quelques problèmes. Un jour ma secrétaire, la charmante et efficace Denise Vandenbosche, et moi, fûmes coincés dans le bureau. Impossible d’ouvrir la porte. Notre entente étant parfaite, on ne se plaignit pas mais on ne put démonter la porte qu’après de longues heures d’attente. Le claustrophobe que je suis ne put pas totalement, à ma grande honte, dissimuler son angoisse. Cette première collaboratrice resta une amie, elle m’accompagna dans différents cabinets ministériels et aujourd’hui encore nous sommes en relation. J’aurai l’occasion d’évoquer un peu plus loin l’immense respect que j’éprouve pour ces secrétaires taillables et corvéables à merci et à qui nous devons tant !

Les derniers étages de notre grand building étaient occupés par le cabinet du ministre de la Fonction publique. Il m’arrivait de devoir y monter des signataires, ce que les Français appellent des parapheurs. Un vieux – c’est le sentiment qu’il me donnait – rat de cabinet PSC me reprocha un jour la mauvaise présentation de mes dossiers. Il m’expliqua paternellement « les bonnes manières ». Il me donna le conseil de toujours commencer mes lettres par la formule « Me référant à ». C’était un excellent conseil que j’ai toujours suivi.

Une secrétaire aux petits soins

Le bureau du directeur général était installé à l’angle du bâtiment. Il était gigantesque, le plancher, comme il se doit, recouvert de tapis malgré l’épaisse moquette posée sur toute la surface, ce qui provoquait à chaque pas une curieuse sensation d’élasticité. Tout de suite après la porte d’accès avaient été installées des banquettes recouvertes de velours vert, censées former un coin salon.

Le locataire de ce vaste ensemble était un très petit homme aux gestes nerveux, les cheveux assez longs rejetés vers l’arrière lui donnant l’allure d’un chef d’orchestre, timide, le teint rosé accentué à l’occasion par un rougissement brutal. Il donnait parfois l’impression d’être complexé... mais par quoi ?Je ne l’ai jamais su. C’était un homme d’une grande bonté, d’une extrême bonne volonté, tentant toujours de trouver des solutions, mais handicapé par de multiples maux réels ou supposés. Le malheureux avait toujours mal quelque part, se plaignant en permanence de maux de tête, de rhumatismes, de claudication, etc. Mais sa plus grande faiblesse était sa secrétaire. Celle-ci était incroyablement envahissante, petite, la quarantaine épanouie, des formes rebondies qu’elle n’avait nullement l’intention de dissimuler et que chacun se devait d’admirer.

Lors d’un séminaire résidentiel au château de Ronchinne, nous étions répartis autour de grandes tables mises en carré, et cette généreuse jeune femme, portant une mini-jupe, distribuait des documents au centre du dispositif avec l’allure d’une ballerine boudinée. Elle disposait les dossiers devant chaque participant en allongeant le corps vers l’avant, s’appuyant sur une jambe et relevant l’autre, offrant ainsi à ceux qui se trouvaient de l’autre côté ses fesses rebondies et la vision d’une petite culotte immaculée. Avec l’âge, le recul et l’expérience, je me demande si elle le faisait consciemment ou si son exhibitionnisme était involontaire. Vaste et intéressante question. Mais c’en était trop pour l’apparemment très pudique, très chrétien-démocrate Édouard Poullet, qui lui demanda discrètement d’aller se rhabiller.

Tous les matins, c’était un rituel, soit elle cirait les souliers de son patron soit elle lui recousait un bouton. Curieux spectacle pour celui qui pénétrait dans le bureau du directeur général que de voir celui-ci déchaussé ou en chemise de corps, la secrétaire s’activant, la brosse ou l’aiguille à la main. Oui, l’Administration est vraiment une grande famille !

Le directeur général habitait la belle et douce région d’Hoeilaart, connue pour sa production de raisins de serre et de chicons. On pouvait à la bonne saison voir la très dévouée secrétaire circuler dans les couloirs, poussant un petit chariot chargé de légumes et de fruits proposés à des prix imbattables. Si vous n’étiez intéressé ni par le raisin, ni par les chicons, vous héritiez d’un regard lourd de mépris et de suspicion. Valait mieux acheter… Allez, donnez-moi une grappe et un kilo de chicons !

La mise en place de cette direction générale avait, comme il se doit en Belgique, fait l’objet de marchandages politique et linguistique. Le directeur général avait deux adjoints, l’un francophone et l’autre néerlandophone. Un savant mélange réunissait des fonctionnaires d’horizons divers, marqués à gauche, au centre ou à droite. Leur motivation en matière de formation ou de modernisation de l’Administration n’ayant eu que peu de rapport avec leur affectation.

Une réforme surdimensionnée

L’adjoint flamand avait été chargé d’établir un projet de restructuration de l’ensemble des fonctions administratives.

C’était un grand type, la petite cinquantaine, un nez bourbonien, lèvres épaisses, cheveux de jais, lunettes à lourde monture noire comme en portaient certains politiques allemands de l’époque. Il représentait le CVP (tout-puissant à l’époque), sûr de lui, se considérant comme totalement autonome, estimant ne devoir des comptes qu’à son parti, ayant pour moi le regard qu’on porte au zoo d’Anvers sur une espèce en voie d’extinction, mélange d’interrogations et de compassion. Il avait donc décidé qu’il ne pouvait travailler efficacement qu’à son domicile. Après de nombreuses tentatives pour savoir comment progressait sa puissante réflexion, le directeur général, après six mois et à bout de ressources, exigea de voir le fruit de ses travaux. Cela s’avéra impossible dans la mesure où le « chercheur » avait collé des centaines de documents les uns aux autres. La surface totale de cette œuvre était telle qu’elle aurait pu recouvrir la façade du bâtiment qui nous abritait. Fait rarissime, le directeur général explosa et dans sa colère cassa une élégante table basse en verre, destinée à recevoir les apéritifs offerts aux visiteurs. Il faut toujours se méfier de la colère des gens patients. Ce génie incompris sombra dans une profonde dépression nerveuse… qui l’éloigna pendant un an de son administration. Quant à la restructuration des fonctions et des grades, elle attendrait encore près de trente ans.

L’adjoint francophone, curieux bonhomme, petite tête ronde de moineau déplumé, la mise peu soignée, les vêtements souvent graisseux, était confiné dans certaines tâches subalternes, n’ayant, malgré son grade impressionnant, quasi aucune activité. Il était cependant très populaire. Tous les midis, il avalait les tartines préparées par son épouse dans son bureau en compagnie de certains membres du personnel, jouait aux cartes ou se lançait dans de bruyants concours de flatulences, n’ayant que très peu de rapport avec la modernisation de l’administration !

D’adorables patrons

J’étais sous l’autorité directe de deux conseillers avec qui j’entretenais les meilleures relations. Tous deux fervents chrétiens, l’un particulièrement conservateur, l’autre démocrate-chrétien ancien fonctionnaire belge au Rwanda et cherchant sa voie au plan politique. Tous deux à l’écoute des autres, respectueux des opinions que je pouvais émettre et surtout passionnés par leurs activités. Nous restâmes en contact pendant de longues années et j’essaierais de les aider au moment, toujours délicat, où se profilaient des possibilités de promotion.