Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

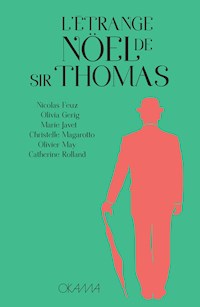

- Herausgeber: Okama

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Des auteurs de talent, issus d’univers littéraires différents, s’associent dans ce recueil pour donner vie à Sir Thomas, personnage fictif et fil conducteur de ces six novellas. Est-il croque-mort, exorciste ou esprit incarné? Partez à la découverte de cet homme énigmatique qui vous emmène dans des contrées où le réel flirte avec le fantastique, en Colombie britannique, en Angleterre, en Suisse, aux États- Unis ou encore dans un parc d’attraction. Ces histoires vous réservent bien des surprises, le mystérieux anglais coiffé d’un chapeau melon se révélant tour à tour drôle, effrayant, sérieux ou attachant.

Vous voici par ces quelques mots conviés aux festivités de l’étrange Noël de Sir Thomas !

À PROPOS DES AUTEURS

Nicolas Feuz est Procureur de la République et canton de Neuchâtel. Parallèlement à son activité professionnelle, il est aussi écrivain de romans policiers, dont Horrora Boréalis et Le miroir des âmes.

Olivia Gerig est chargée de communication. Elle est l’auteur de Impasse Khmère, L’Ogre du Salève et Le Mage Noir.

Marie Javet est licenciée ès lettres de l’Université, elle est l’auteur de deux romans La Petite Fille dans le miroir et Avant que l’Ombre.

Christelle Magarotto est journaliste de presse et de télévision, elle est l’auteur de Le Cube.

Olivier May a suivi des études d’anthropologie, d’archéologie préhistorique et d’histoire. Il est l’auteur de nombreux ouvrages jeunesse et adulte.

Catherine Rolland est médecin urgentiste, auteur de plusieurs romans dont Le Cas singulier de Benjamin T.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 497

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Préface

Chers lecteurs,

L’idée de créer un recueil réunissant des auteurs de talent ne m’est pas venue par hasard : en effet, Sir Thomas, personnage issu de mon imagination, s’est imposé peu à peu dans mes songes. Cet Anglais aux traits anguleux, moustache et chapeau melon, toujours tiré à quatre épingles, a hanté mes nuits. Plusieurs légendes circuleraient à son sujet : dans certaines, on le dirait croque-mort, dans d’autres, exorciste, ou encore ce serait un esprit foulant cette terre.

J’ai eu envie de le confier à des écrivains qui sauraient le rendre vivant. Raison pour laquelle vous tenez cet ouvrage entre les mains.

Quelle aventure ! Six univers différents se rencontrent afin de conter une histoire fantastique de Noël mettant en scène cet homme au chapeau melon. Telle était leur contrainte de départ. Chaque auteur a su en apporter une vision différente. Peut-être vous-même en aurez-vous une autre interprétation, mais n’est-ce pas là la magie de l’imaginaire ? J’espère que vous aurez autant de plaisir que moi à la lecture de ces nouvelles. Belle découverte de ce personnage énigmatique qui n’a pas fini de vous révéler ses secrets !

Laurence Malè

Et si la mort me programmeMarie Javet

Guillaume fendait la foule du parc, jetant des coups d’œil derrière lui pour s’assurer que les enfants suivaient. L’année précédente, ils avaient brièvement perdu Benjamin, qui s’était mis en tête de suivre la souris, mascotte des lieux. Le choc faillit le déséquilibrer :

– Regarde où tu vas, abruti !

Il venait d’entrer en collision avec un gosse. Un gamin vulgaire qui l’insultait. Où donc était passée l’innocence enfantine ? Il le regarda plus attentivement. Ce n’était pas un môme finalement, mais un nain déguisé en lutin, certainement un employé du parc, qui le fusillait du regard. Ah, c’est beau la magie de Noël ! Il s’excusa en bafouillant qu’il ne l’avait pas vu, rattrapa rapidement son épouse et l’enlaça par la taille.

– Chéri, tu as appelé ta mère ?

– Non, pas encore. Je lui lancerai un coup de fil ce soir depuis l’hôtel.

– Tu sais bien qu’elle s’inquiète.

– Elle s’inquiète depuis le jour où je suis né. Elle peut bien s’inquiéter quelques heures de plus.

– Oui, mais quand même, n’oublie pas qu’elle est seule. Depuis la mort de ton père…

– Papa avait beaucoup de qualités, mais pas la capacité de la rassurer quand il s’agissait de moi ou des gosses.

– Maman, on peut avoir des barbes à papa ?

– Pas encore Benjamin, on va aller faire des montagnes russes, je n’ai pas envie que tu sois malade comme l’an passé.

– Mais j’ai faim !

– On fait l’Euro-Mir ?

– Non, pas encore. On va commencer par quelque chose de plus tranquille. Allons plutôt essayer l’Alpen-Express.

– Moi je veux faire le train fantôme !

– Ta gueule Benjy, c’est pas toi qui décides !

– Les enfants, ne vous battez pas, on aura le temps de tout faire…

Guillaume ne participait plus à la conversation, il préférait les laisser se débrouiller entre eux. Il gérait suffisamment de conflits entre gosses dans son boulot de professeur de sport. Il pensait à sa mère, Georgette. Pauline, sa femme, avait raison : depuis que Georgette était seule, ses angoisses pour lui et les enfants empiraient. Elle avait toujours été une mère poule, une femme inquiète. « Inquiète » étant un euphémisme. Longtemps après que tous les autres faisaient le chemin de l’école tout seuls ou en groupes, il était l’unique enfant de sa classe à se faire accompagner par sa mère. Devant les copains, il avait honte. « Fils à sa maman » était l’insulte la plus gentille. Plus fréquemment, on le traitait de pédale ou on l’appelait « Mireille », en référence à Mireille Mathieu. En effet, pendant des années, sa chère génitrice lui avait imposé la même coupe au bol que la chanteuse, ce qui faisait de lui la risée de ses petits camarades. Elle la lui infligeait elle-même avec une grosse paire de ciseaux qui lui faisait craindre pour ses lobes d’oreilles.

À l’adolescence, il s’était rebellé avec conviction. Il s’était laissé pousser les cheveux, s’était mis à écouter les Stones et les Clash et à fumer du cannabis. Une jeunesse normale, quoi ! Il s’était affirmé comme un homme libre et indépendant, et elle n’avait eu plus qu’à se dépêtrer avec ses angoisses. Ensuite, l’âge de raison venant, il avait arrêté les substances nocives et s’était lancé dans le sport à corps perdu, en faisant ensuite sa profession. Sa mère aurait préféré le voir dans un bureau et imaginait un danger mortel derrière chaque activité physique, mais lui n’en avait cure. Depuis quelques années cependant, c’était comme s’il avait régressé dans le rôle du fils docile. L’explication était simple : lui-même avait eu des enfants. Il avait compris, presque du jour au lendemain, ce que ça faisait, d’être responsable d’autres existences que la sienne. « La chair de sa chair », « la prunelle de ses yeux », des expressions qui avaient pris sens pour lui le jour où Pauline avait donné la vie à Stella, l’aînée. En prenant le bébé dans ses bras, caressant le doux duvet de ses rares cheveux et sentant battre son cœur au niveau de la fontanelle, il avait perçu la fragilité de son enfant et s’était senti une empathie avec sa mère qu’il n’avait jamais éprouvée jusque-là. D’un coup, il avait compris ses craintes, ses angoisses et sa sollicitude étouffante. Pour autant, il s’était juré qu’il ne les ferait jamais subir à ses propres enfants. Il en avait trop souffert dans sa jeunesse. Il les laisserait vivre, tomber en apprenant à marcher, se relever, faire l’expérience du chaud qui brûle et du froid qui pince. Il les autoriserait à monter sur les attractions du parc, celles qui vous soulèvent l’estomac et vous retournent la tête. Il leur permettrait de respirer librement… Mais c’était une lutte de chaque jour, un combat de tous les instants : ne pas céder à la tentation de devenir sa mère.

À présent, à quarante et un ans, alors que son aînée avait quinze ans et son cadet douze, il retombait lui aussi en adolescence. Il sentait à nouveau pousser en lui des germes de rébellion. Son début de calvitie et son poste dans l’enseignement ne plaidaient pas en faveur du retour de sa longue tignasse. Quant à fumer des joints, quand on était parent et responsable d’une horde de jeunes adolescents dans le cadre de son travail, et que l’on tentait en outre de leur inculquer une hygiène de vie, ce n’était pas très avisé. Alors il s’était fait faire un petit tatouage, un ankh, la croix des anciens Égyptiens, symbole de vie et d’immortalité. Il avait été passionné de mythologie dans ses jeunes années. Comme sa mère ne le laissait alors que rarement aller s’amuser avec ses petits camarades, et ceci sous haute surveillance, le plus souvent, il préférait se plonger dans les mythes des héros et dieux grecs, égyptiens ou romains. À présent, ce symbole, tel un stigmate de sa crise de la quarantaine, ornait un endroit où sa mère n’avait aucune raison de le voir, le bas de son dos, au niveau du rein droit.

Aussi, en ce jour de réjouissances familiales, retardait-il le moment de l’appeler et d’entendre les mille et une recommandations qu’elle aurait à lui faire.

– … ta mère ?

Pauline s’adressait à lui.

– Quoi ma mère ?

– Tu ne crois pas qu’on aurait dû lui dire de venir, à ta mère ?

– Tu plaisantes ?

– Oui chéri, je plaisante. On la voit le jour de Noël, c’est bien assez.

– Tu crois que j’aurais dû aussi l’inviter le vingt-quatre au soir ?

– Non, elle vient le vingt-cinq. Le vingt-quatre, on a aussi le droit d’avoir notre soirée à nous. Arrête de culpabiliser. Tu as dit que tu l’appellerais ce soir depuis l’hôtel, c’est très bien. Maintenant, oublie-la et amusons-nous !

– Oui, tu as raison, excuse-moi. Profitons d’être là en famille ! Vous avez décidé de la prochaine attraction ?

– On a réussi à se mettre d’accord. Les enfants veulent faire le train fantôme, mais moi j’ai plutôt besoin d’un bon café. On s’en offre un et on le boit pendant qu’ils sont sur le train ?

– Ça marche !

Quelques minutes plus tard, assis sur un banc, serré contre Pauline, sa femme depuis dix-huit ans, il couvait du regard ses enfants prêts à embarquer sur le train fantôme. Il gardait ses mains autour du verre en carton qui contenait le breuvage chaud. En ce vingt-deux décembre, même si le temps avait été clément et que les premières neiges de la saison se faisaient encore désirer, le froid était vif, surtout dans l’inaction. Malgré la doudoune et le bonnet, on en ressentait la morsure. Il faisait encore beau, mais la météo avait annoncé un peu de neige en fin d’après-midi. Juste avant Noël, pour rajouter à la féérie. Au cas où le visiteur, saisi d’amnésie soudaine, aurait oublié en quelle saison on se trouvait, nombreux bonhommes de neige, Pères Noël et paquets cadeaux factices ornés de gros nœuds décoraient le parc. La magie commerciale des fêtes de fin d’année, ne pouvait-il s’empêcher de penser cyniquement. Même la souris mascotte du parc avait revêtu des atours de Père Noël.

Au moment où Stella et Benjamin quittèrent son champ visuel pour pénétrer dans l’antre du train fantôme, Guillaume ne put s’empêcher d’éprouver une légère crainte. Il repensa au film Le Passage, avec Alain Delon, dont il avait vu une rediffusion à la télévision quelques jours auparavant. Le jeune fils du personnage incarné par l’acteur connu pour parler de lui-même à la troisième personne disparaissait dans un train fantôme. Jean Diaz, son père, devait aller négocier son retour avec la Mort elle-même. La Mort personnifiée, avec son absence de visage bien dissimulée sous un capuchon et sa faux menaçante. À présent, la chanson du film s’imposait dans la tête, dans un de ces mécanismes énervants d’association d’idées :

Promets-moi si tu me survis D’être plus fort que jamais Je serai toujours dans ta vie Près de toi, je te promets Et si la mort me programme Sur son grand ordinateur De ne pas en faire un drame De ne pas en avoir peur

Il était à présent condamné à la fredonner tout le week-end, cette ballade un peu sirupeuse interprétée par Francis Lalanne, complètement à l’opposé de ses goûts musicaux rock’n’roll. En plus, même si le film de René Manzor était une prouesse d’originalité, à bien y réfléchir, il frisait aussi parfois le ridicule, le génie étant souvent une combinaison de grotesque et de sublime à parts égales. N’était-il pas grotesque, en effet, d’imaginer la mort, dans sa représentation médiévale des temps de peste noire, avec sa faux, en train de s’échiner à gérer les dossiers des morts à l’aide d’un ordinateur ? « Dupont ? accepté. Billet première classe vers l’au-delà. Durand ? Recalé. Claquera l’année prochaine si tout va bien. » Complètement incongru même… Et puis, dans la réalité, aucun gosse n’avait jamais disparu dans un train fantôme, non ? Il se demanda soudain depuis combien de temps les siens étaient là-dedans et eut soudain hâte de les voir réapparaître.

* * *

Stella et Benjamin étaient ressortis intacts et fringants du train fantôme, shootés à l’adrénaline des sensations fortes. Capitulant devant leur insistance, Pauline et Guillaume avaient cédé pour un bretzel, moins écœurant que la barbe à papa. Ils négociaient à présent un voyage sur le Poséidon, une attraction située dans le village grec, un roller-coaster pas trop périlleux, mais qui avait le grand désavantage de mouiller, notamment à l’arrivée. Les attractions aquatiques étaient normalement fermées au public durant l’hiver, mais comme la température avait été relativement clémente et qu’il n’avait pas gelé, exceptionnellement, cette année-là, on les avait déclarées ouvertes pendant les quelques jours autour de Noël.

– S’il te plaît papa chéri, on adore le Poséidon !

– Oui, mais il fait froid et ça mouille…

– Ils l’ont ouvert exprès pour Noël, on peut pas rater ça !

– Et puis ils vendent des impers dans la boutique à côté. Et au pire, y’a les séchoirs ensuite.

Ces parcs d’attractions ne perdaient décidément aucune occasion de se faire du fric, songeait Guillaume. Tout était prévu pour que le visiteur consomme, même des imperméables en plastique pour éviter de ressortir trempé. Cependant, il ne voulait pas jouer le rabat-joie et l’anticonsumériste grincheux. Après tout, ils étaient là pour s’amuser. D’ailleurs, pour la première fois, ils avaient réservé dans un des hôtels qui bordaient le domaine du parc. Il aurait préféré amener sa famille passer les fêtes aux États-Unis, pays qu’il rêvait de visiter depuis longtemps, mais il n’en avait pas les moyens. De l’autre côté de l’Atlantique, il aurait eu par la même occasion une bonne excuse pour s’épargner le traditionnel repas avec sa mère, pendant lequel il fallait écouter la liste de ses inquiétudes et de ses mises en garde. Il s’en voulait un peu de penser ainsi, mais elle lui cassait les couilles, il n’avait pas de façon plus élégante pour exprimer son ressenti. « J’ai une mère castratrice » était un peut-être une façon un poil plus chic de le dire, mais au fond, ça revenait à la même réalité, qui était son quotidien. Un jour et une nuit dans un parc d’attractions pour reprendre des forces avant la corvée du repas familial était un pis-aller, mais ça faisait plaisir aux gosses et ça lui changeait les idées.

Une part de lui s’indignait du côté carton-pâte, décors de cinéma factices du parc, mais une autre, la part d’enfant en lui, celle qui avait été brimée par une mère étouffante, s’émerveillait à la vue de ces morceaux d’Europe ou du monde offerts à ses yeux. L’Espagne avec ses maisons jaunes et ses mosaïques, l’Islande avec ses cabanes de pêcheurs, la Grèce aux dômes bleus et murs blancs que même le pâle soleil de décembre faisait étinceler, ou encore l’Angleterre avec ses pubs cosy et ses cabines téléphoniques rouges. Toute l’Europe dans un mouchoir de poche. Malheureusement, il y avait beaucoup trop de monde. En cette période de l’avent, les touristes avaient afflué de partout. Les gamins étaient en vacances, surexcités par les attractions, dopés au sucre et à la caféine des sodas. Dans tous les coins, ça piaillait, hurlait ou riait. De quoi lui rappeler son boulot et la cour de récréation de l’école. Il aurait dû opter pour une destination plus tranquille. La Bretagne ou la Normandie, les plages désertées d’hiver, la mer grise et agitée à perte de vue, l’écume à ses pieds. Quitte à finir trempé, autant avoir foulé les sables baignés par les eaux froides de la Manche plutôt que de se faire arroser par les cascades artificielles d’une attraction à sensation forte. Mais il devait avant tout penser à Stella et à Benjamin, qui ne plébiscitaient les joies du sable qu’en été. Ce qu’on n’était pas prêt à faire pour ses enfants… Il soupira.

Après une file d’une vingtaine de minutes, passées à se tenir les côtes et à souffler sur ses mains – mais pourquoi avait-il oublié ses fichus gants dans la voiture ? –, Guillaume et sa famille arrivèrent enfin dans le palais de Cnossos, où l’attente se poursuivait, puis enfin devant le bateau qui allait les amener à la découverte des mondes perdus de la Grèce antique. Ils se serrèrent sur les banquettes, Stella à côté de son père, Benjamin près de sa mère, et les barrières de sécurité se refermèrent sur eux. La navette s’ébranla et partit.

Guillaume dut admettre que la reconstitution avait de la gueule. Les ruines d’une ville engloutie s’offraient à ses yeux. Sa part d’enfant reprenait le dessus, tant et si bien que l’effigie d’une femme assise qui semblait le regarder de ses yeux blancs d’aveugle réussit à lui donner la chair de poule. Il pensa à la fameuse Pythie, l’oracle de Delphes. Mais la Pythie était-elle aveugle ? Il ne réussit pas à s’en souvenir. Après le village englouti, la première descente s’amorça. Stella et Benjamin, aux anges, hurlaient de peur et de joie, les bras levés vers le ciel. Saisi d’une crainte absurde depuis qu’il avait croisé les yeux morts de l’effigie, il serra encore plus fort la barre de sécurité. Ses jointures étaient blanchies par le froid et la crispation. Il fallait qu’il se détende. Ils amorcèrent une autre remontée. Pauline, qui se tenait devant lui, à côté de Benjamin, avait dû sentir son inquiétude, par une de ces transmissions de pensées mystérieuses, qui sont l’apanage des couples qui se pratiquent depuis longtemps. Elle se retourna et lui adressa un sourire rassurant. Il se relaxa un peu. À l’arrivée au sommet, il contempla même la vue sur le parc que lui offrait la hauteur, mais il n’eut pas le temps d’en voir beaucoup, car déjà la descente s’annonçait. Pas sur l’eau mais sur des rails, cette fois. Le convoi prenait de la vitesse et négociait les virages dans un craquement qu’il trouva menaçant. Les rouages étaient-ils vérifiés régulièrement ? N’y avait-il pas un boulon qui manquait, un écrou, un tout petit élément dont l’absence mettrait en péril la structure de l’ensemble ? La vitesse semblait griser les enfants, mais elle lui permettait juste de ressentir le froid piquant sur ses joues. Même s’il ne gelait pas, il ne devait pas faire plus de quatre degrés. Alors que l’attraction amorça un virage de plus qui lui donna l’impression de décoller dans les airs, un violent mal de tête le saisit. Voilà, c’était officiel, il ne supportait plus les sensations fortes. Le fait d’avoir le cerveau secoué dans la boîte crânienne lui donnait la migraine. Comme aurait dit Danny Glover dans l’Arme Fatale, un de ses films préférés : « Je suis trop vieux pour ces conneries ! » L’attraction se concluait par une superbe gerbe d’eau soulevée par l’arrivée de la navette dans une sorte de piscine qui longeait un autre de ces temples antiques, il avait oublié lequel. Heureusement, les imperméables en plastique, achetés au préalable, les protégèrent plutôt efficacement. Son mal de tête perdurait. Quand il sortit de l’attraction, il fut saisi de nausées et eut l’impression de tituber. Pauline lui prit la main.

– Ça va ? Tu as l’air tout pâle.

– Ouais, j’ai un peu mal à la tête…

– Tu veux un cachet ?

– Pas tout de suite. On verra si ça ne passe pas. Et vous les enfants, ça va ?

– Ouais super !

– La classe ! On va faire La Malédiction de Cassandre ?

– C’est quoi ce truc ?

– Tu verras, c’est d’enfer. Un copain m’a raconté… T’as pas voulu le faire l’an passé. Mais cette année t’y couperas pas !

– Les trucs qui secouent, je préfère passer pour le moment, si ça ne vous dérange pas.

– Mais ça secoue pas, tu verras, je te jure. On est dans une salle. Y’a pas de rails ni de loopings.

– Bon, d’accord.

Ils marchaient ensemble, Pauline et lui main dans la main, les enfants gambadant joyeusement devant eux. Était-ce une impression ou y avait-il moins de monde qu’avant ? Normalement, plus on avançait dans la matinée, plus la foule devenait dense, et plus les files s’allongeaient devant les différentes attractions. Sa migraine était plus diffuse, moins lancinante. Elle battait sourdement à ses tempes. Il pouvait bien faire un effort pour les gosses, surtout s’il n’y avait ni vitesse ni looping.

Ils pénétrèrent dans l’attraction, une sorte d’antichambre dans laquelle ils n’eurent pas le loisir d’attendre puisque les portes s’ouvrirent immédiatement. Les quelques personnes qui attendaient déjà les franchirent, et eux à leur suite. Ils découvrirent une salle comme l’intérieur d’un temple grec, ornée de deux colonnes dorées, avec sur les murs des personnages barbus tout en noir, comme ceux que l’on voit sur les amphores – sans doute des dieux ou des héros. Ils s’assirent sur l’un des bancs. Immédiatement, une barre de sécurité qu’il n’avait pas vue se rabaissa sur ses genoux. Merde ! Les gosses lui avaient juré que ce n’était pas une attraction à sensations fortes. À bien y réfléchir, ils n’avaient pas dit ça, exactement. Ils avaient juste promis qu’il n’y aurait ni rails ni loopings.

Il essayait de se souvenir de sa passion d’enfance pour la mythologie : Cassandre, n’était-ce pas cette femme qu’Apollon avait condamnée à faire des prédictions qui ne seraient jamais crues parce qu’elle avait refusé de coucher avec lui ? Le harcèlement sexuel et le mobbing dataient déjà de l’Antiquité… Il n’eut pas le temps d’aller plus loin dans la réflexion, car le sol semblait se dérober sous ses pieds et les murs bougeaient autour de lui. Très vite, il fut complètement désorienté. La migraine s’amplifia à nouveau, il eut la sensation que son âme voulait quitter son corps. Il paniqua et tenta de se lever. Il voulait sortir immédiatement de là, mais la barre de sécurité l’en empêchait. Pauline le prit dans ses bras et tenta de le calmer. Il respirait rapidement, il hyperventilait. Soudain, la douleur explosa dans sa tête… et puis plus rien…

* * *

Lorsqu’il ouvrit les yeux, il était assis à la même place. La barre de sécurité était relevée. La pièce était vide et à nouveau stable, sol, murs et plafond à leur place habituelle. Où étaient Pauline et les gosses ? Pourquoi ne l’avaient-ils pas attendu ? Il avait dû s’évanouir, et ils étaient probablement allés chercher des secours. Ils n’avaient pas osé le déplacer. Mais pourquoi l’un d’eux n’était pas resté avec lui ? Il avait toujours mal à la tête. Il ressentait également des fourmillements au bout des doigts. S’était-il simplement évanoui ? Avait-il fait une attaque ? À cette idée, il se couvrit d’une pellicule de sueur glacée. Il fallait qu’il sorte à tout prix de la salle avant que l’animation ne redémarre. Il ne ferait pas une deuxième expérience dans cette attraction infernale. Il se leva et se dirigea rapidement vers la sortie, espérant voir sa famille l’attendre dehors. Ils auraient sûrement une explication logique au fait de l’avoir abandonné là. Une explication qui aurait du sens. Alors, il demanderait à aller se reposer dans l’un des nombreux cafés du parc, prendrait une aspirine avec un verre d’eau, et la journée pourrait reprendre son cours normal. Mais dehors, personne ne l’attendait. C’était étrange. Il se sentait bizarre, cotonneux. Peut-être avait-il fait un AVC finalement… Il se précipita vers les toilettes les plus proches et se confronta au miroir. Le visage était normal. Il s’était attendu à voir un œil tombant, un coin de la bouche affaissé, les symptômes dont les articles médicaux vous mettent en garde, mais rien de tout cela. Juste ce mal de tête sourd qui perdurait. Où diable était passée sa famille ? Quand il ressortit des toilettes, il s’aperçut que la nuit commençait à tomber. Comment était-ce possible ? Ils étaient arrivés au parc à l’ouverture et n’avaient eu le temps de faire que trois ou quatre attractions. Ils n’avaient même pas encore mangé le repas de midi. D’ailleurs, quelle heure était-il ? Guillaume ne portait jamais de montre et sortit son téléphone portable de sa poche. Celui-ci ne s’alluma pas. La batterie était-elle morte ? Il était pourtant sûr de l’avoir chargé à bloc avant de partir. Comment allait-il faire pour retrouver les gosses et Pauline ? Ce putain de parc était gigantesque…

Il essayait de se rappeler la configuration des lieux mais n’arrivait pas à s’en souvenir. Ses pensées se brouillaient dans sa tête. Il était complètement désorienté.

Guillaume, mon Gui-Gui, pourquoi tu ne m’as pas écoutée ?

Il entendait, dans sa tête, la voix de sa mère. Elle l’avait affublé de ce surnom ridicule qui rendait ses copains hilares quand elle le hélait ainsi à la sortie de l’école. Il fallait vraiment qu’il coupe ce fichu cordon ombilical. Même absente, elle réussissait à être omniprésente. Il devait se concentrer sur l’essentiel : retrouver Pauline et les enfants. Bon sang, ils ne devaient pas être bien loin ! De quoi avaient-ils parlé déjà ? Ah oui, de l’Euro-Mir. Était-ce possible qu’ils s’y soient rendus sans lui ? Avaient-ils cru qu’il leur faisait une blague en feignant l’évanouissement ? Il était un peu farceur à ses heures… L’une des premières fois qu’ils étaient allés au parc, Stella avait sept ans et Benjamin quatre, il avait saisi sa fille et avait fait mine de la jeter dans le grand lac artificiel. Elle avait cru que c’était « pour de vrai », et cela avait nécessité dix minutes de cajoleries et une barbe à papa pour la consoler. Pauline lui avait balancé son coude dans les côtes et jeté un regard furieux. Depuis, il avait mis un bémol à son côté facétieux. Il gardait ses blagues de potache pour les collègues avec qui il allait boire une bière le vendredi soir pour se détendre de la semaine de travail. Serait-il possible, néanmoins, qu’ils aient cru qu’il leur avait joué un mauvais tour ? À cette idée, il accéléra le pas. Puis il se rappela que la nuit était tombée alors que, lorsqu’il avait pénétré dans l’attraction, la matinée n’avait pas encore pris fin. Était-ce possible qu’il s’agisse, non du soir, mais d’une éclipse solaire ? Il ne se souvenait plus si un tel événement était prévu. Il ne se souvenait plus de grand-chose d’ailleurs. Où étaient-ils donc ? Outre la nuit, une nappe de brume était tombée, donnant aux lieux une aura éthérée et aux rares gens qu’il croisait, des airs fantomatiques. Il aperçut un poteau qui comportait quelques panneaux de direction pour les attractions. Il s’approcha. Le brouillard était si bas et si épais qu’il ne parvenait même pas à lire les pancartes. Il continua à marcher, au hasard. Il arriva dans le secteur où les petits pouvaient retrouver les univers des contes de fées qui les avaient enchantés ou effrayés. Il s’avança vers la maison d’Hansel et Gretel. Il se souvint que, quand Stella était plus jeune, loin d’être désarçonnée par la vision de la sorcière à sa fenêtre, elle s’était amusée, avec un pistolet à eau qu’il lui avait offert, à tenter de viser la vieille dame au nez crochu.

* * *

Celle-ci était toujours à sa fenêtre et s’animait à intervalle régulier, automate bien réglé. Il sembla à Guillaume, en ce soir brumeux, que la maison était plus réaliste que les autres fois. Le toit en chocolat et beignets, les murs en massepain. Pour un peu, il aurait presque l’impression de sentir l’odeur des gâteaux sortant du four. Un mélange de beurre et de chocolat. Malgré lui, il franchit le seuil de la maison. Une autre vieille dame tournait une grande cuillère en bois dans le chaudron posé dans la cheminée. Elle était de dos, bossue, maigre et… bien vivante. Elle n’arborait pas une masse de cheveux blancs indisciplinés mais une coupe courte au brushing, avec une teinture brun terne, un peu comme celle de sa mère. Les enfants qui trimaient dans la maison et se faisaient enfermer chaque soir dans une cage, Hansel et Gretel, étaient en revanche bel et bien des automates. Leur visage pâle et cireux prenait, dans la semi-pénombre de la maison de la sorcière, un air inquiétant.

– Bonjour étranger, tu veux goûter à ma soupe, ou tu préfères attendre la prochaine fournée ?

– Vous avez remplacé les automates par des acteurs ? Vous ne pensez pas que je suis un peu vieux pour avoir peur des sorcières ?

– Ça, c’est à toi d’en juger, étranger. Que cherches-tu dans la demeure de la sorcière ?

Il décida de jouer le jeu.

– Je cherche ma femme et mes enfants, sorcière.

– Tes enfants ? Il se peut que je les aie aperçus un peu plus tôt. Attends…

À petits pas, elle se dirigea vers le four, se pencha, regarda à l’intérieur et partit d’un petit ricanement.

– Mais oui, c’est ça ! Ne t’inquiète pas, ils sont bientôt à point !

Guillaume se précipita vers le four, écarta la sorcière et constata que quelque chose bougeait. Il tendit la main, un jeune chat tigré bondit hors du four. Guillaume, surpris, sursauta.

– Mon Dieu ! Ton chaton m’a fait peur.

– Mon chat c’est Aigor. Aigor, Aigor ! Aigor voit les morts !

– Tu as un drôle de sens de l’humour, la vieille.

Il n’avait pas l’habitude de manquer de respect à ses aînés, mais ce genre de blague n’était pas drôle. Ni l’image qu’il avait eue soudain de ses enfants rôtissant dans le four, ni le chat qui en avait jailli.

– Pourquoi il n’y a presque personne dans ce parc ? Il est quelle heure ?

– Personne. Personne. Tic toc, l’heure sonne…

– Tu n’as pas compris ma question ?

– Tic toc, tic toc, l’heure sonne.

Il se dit que la vieille dame était complètement cinglée. Il ne comprenait pas comment on avait pu l’engager pour assurer l’animation. Elle devait coller les miquettes aux pauvres gosses et les traumatiser à vie. Il ne manquerait pas d’écrire un e-mail pour se plaindre à la direction du parc. Pour l’heure, il n’avait pas de temps à perdre avec cette folle. Il se dirigea vers la porte. Une main se posa fermement sur son épaule. Il bondit. Le contact des doigts arthritiques et déformés de la harpie avait failli lui causer un infarctus.

– Reste un peu avec moi, je me sens si seule.

– Tu es complètement folle. Je pars chercher ma famille et je compte bien me plaindre de toi à la direction du parc. C’est scandaleux !

– Te plaindre ne te rendra pas ta famille, étranger. Si tu m’accordes un peu de temps, je te dirai où ils sont.

– Tu m’en as fait perdre assez comme ça. Tu ne les connais pas et tu ne sais pas plus que moi où ils se trouvent !

Cette conversation complètement absurde le fatiguait. Son mal de tête lui vrillait les tempes et sa vision commençait à se moucheter.

– Pauline qui est si câline, Benjamin qui est si malin, Stella qui ressemble à son papa, où ils sont, la sorcière te le dira, mais pour cela tu l’écouteras !

Guillaume se figea.

– Mais comment… ? Comment tu connais leurs noms ?

– La sorcière sait tout, étranger. Et tu vas l’écouter. Mais d’abord, tu vas regarder ses blessures.

En disant cela, elle souleva sa jupe et lui montra deux jambes pleines d’escarres, d’ulcères purulents. Une telle vision souleva le cœur de Guillaume. Il n’avait qu’une envie, se débiner au plus vite.

– Je… je ne peux pas rester. Je suis désolé. Vous devriez aller montrer ça à un médecin.

– Tu ne veux pas savoir comment je me suis fait, ça ? C’est une histoire pour une autre fois, mais jamais ta femme et tes enfants tu ne trouveras, à moins que tu n’écoutes l’histoire de Sir Thomas.

Guillaume hésita. Tout cela n’avait aucun sens, mais à bien y réfléchir, cette vieille harpie qui connaissait le nom de sa femme et de ses enfants n’en avait pas non plus.

Il hésita et la vieille en profita pour reprendre la parole.

– Assieds-toi étranger, prends place au coin du feu. Écoute-moi et surtout ne m’interromps pas !

Il constata en se retournant que ce qu’il prenait pour un faux foyer sur lequel la vieille faisait cuire son chaudron était en fait un véritable feu de bois, et il s’assit, décidant de prendre son mal en patience et d’écouter les délires de l’ancienne. Aigor, le chat, vint prendre place entre ses jambes croisées en ronronnant et en offrant son échine aux caresses.

* * *

« On dit que Sir Thomas a vécu sa vie de mortel à la fin du dix-neuvième siècle, à Londres. C’était le Londres de Charles Dickens, celui des petits orphelins comme Oliver Twist. Une ville en pleine industrialisation. Celle des banquiers de la City, mais aussi celle des petites gens qui trimaient du matin au soir dans les usines, se cassant le dos et s’encrassant les poumons. Les ouvriers commençaient à s’organiser en syndicats, la révolte grondait parfois contre les conditions de travail qu’on jugeait inhumaines. La ville suintait du noir des fumées des usines, qui déposaient sur les bâtiments une couche grisâtre et, sur les voies respiratoires, des miasmes infâmes. Sur la ville, comme une malédiction planait le fameux smog, un brouillard malsain. Les gens tombaient comme des mouches, victimes d’affections pulmonaires diverses.

Thomas venait d’une famille de paysans dont la profession n’avait pas résisté à la grande vague de développement de l’industrie. Son père avait dû vendre la ferme familiale pour une bouchée de pain, et cela l’avait tué. Il n’avait pas pu se remettre de voir Londres se transformer en ce monstre qui grandissait sans cesse, dont les rues s’allongeaient comme des tentacules sur lesquelles poussaient commerces et industries, qui telles des ventouses, s’accrochaient aux pauvres gens sans plus jamais les lâcher. Le jeune homme avait traversé tous ces changements à un jeune âge et avait plus de résilience que son père. Sa mère était morte en le mettant au monde, et il n’avait ni frère ni sœur. La plupart de ses camarades s’étaient résignés à se faire avaler par l’hydre industrielle aux multiples têtes. Mais lui refusait de s’épuiser dans une tannerie ou de s’échiner sur les docks, comme ses compagnons. Pendant ses années d’école, il avait été studieux. Tandis que les autres se dissipaient et ne pensaient qu’à aller s’encanailler dans les rues et les Public houses, Thomas, lui, buvait les paroles de ses professeurs et emmagasinait la connaissance que des enseignants peu motivés distillaient à des jeunes qui n’en tireraient aucun bénéfice. C’était un petit garçon très intelligent, et la moindre information faisait son chemin dans sa tête, où il la rangeait précieusement en se disant que cela pourrait toujours servir un jour. Plus tard, à l’adolescence, lorsque ses camarades portaient des pantalons à bretelles sur des chemises dont ils retroussaient les manches, Thomas mettait un point d’honneur à revêtir un costume, usé mais élégant, qu’il avait obtenu à l’Armée du Salut, cette organisation que William Booth venait de créer quelques années plus tôt. Un jour, certains de ses camarades, qui avaient trouvé emploi dans l’industrie chapelière, lui avaient offert, par boutade, un chapeau melon. Ils le lui avaient mis sur la tête en ricanant. C’était un modèle qui comportait un petit défaut sur la couture et n’avait pu être mis en vente. Pourtant, Thomas avait été ému du cadeau et ne quitta plus jamais le couvre-chef. Il se laissa pousser une belle paire de moustaches qui lui donnait une certaine prestance. Quand on le voyait dans la rue, avec sa silhouette filiforme, son costume noir et son chapeau, il faisait illusion. De loin, on pouvait le prendre pour un banquier de la City. En réalité, il avait décidé d’ouvrir son propre business : on mourait beaucoup, à Londres comme ailleurs, il deviendrait donc croque-mort. Ses camarades se gaussaient de lui, mais il tenait bon. Il avait proposé à un ami menuisier de s’associer à lui. L’ami fabriquerait les cercueils, et lui-même gérerait tous les aspects funéraires, de la rencontre avec les proches à l’ensevelissement des morts. Au début, il creusait lui-même la fosse dans le cimetière, mais très vite, il réussit à mettre suffisamment d’argent de côté pour engager de la main-d’œuvre bon marché : quelques jeunes enfants envoyés chercher du travail pour aider leur famille.

On appréciait Thomas pour son aspect sobre et digne. Il ne buvait jamais et savait se tenir à sa place, à l’écoute des familles endeuillées. Il acquit bientôt une solide réputation. Et son petit secret, c’était la thanatopraxie : l’embaumement des morts. Même si cette tradition remonte aux Égyptiens, elle s’est perdue par la suite, et n’a commencé à reprendre ses droits qu’à la fin du XIXe siècle, avec l’invention du formol par un chercheur allemand. Thomas avait compulsé des tas d’ouvrages d’anatomie, il s’était renseigné sur les techniques et commençait à proposer ce service aux familles. C’était un moyen pour lui de cibler une nouvelle catégorie de clients : les riches. En enterrant les ouvriers, il ne touchait pas beaucoup d’argent. Or, il avait commencé à attirer une clientèle plus aisée en proposant des cercueils de meilleure qualité. Le chêne convenait à la plupart des gens, mais les riches voulaient de l’acajou, un bois exotique dont l’importation revenait plus cher. Les gens fortunés ne lésinaient pas sur les moyens pour rendre hommage à leurs morts. Son associé, qui était très habile, peaufinait les détails comme la sculpture des bordures. Du bel ouvrage ! Mais le jeune homme avait réalisé que certaines personnes en voulaient davantage, qu’ils désiraient entretenir avec leurs morts un lien privilégié. Ils souhaitaient les voir, les regarder, les toucher même, et les conserver le plus longtemps possible dans un état donnant l’illusion que leur proche allait se réveiller et reprendre le cours de sa vie. Thomas avait étudié de près les travaux de Jean-Nicolas Gannal, un chercheur autodidacte qui avait débuté dans la vie comme simple garçon de pharmacie. Gannal avait mis au point l’embaumement par injection de formol dans les artères, une technique toute nouvelle, et avait exhibé la momie d’une petite fille à l’Exposition industrielle de Paris en 1839. Après avoir pu s’entraîner sur des cadavres que les familles n’avaient jamais réclamés et qu’il avait réussi, on ne sait trop comment, à se procurer auprès des morgues, le croque-mort était prêt à exercer son art sur des macchabées fraîchement décédés et chéris par leurs familles. L’une de ses plus belles « réalisations » fut la petite Lucy, fille d’un membre du parlement. Une véritable prouesse. La petite, qui avait succombé à la tuberculose, reposait dans une robe blanche de dentelle, le teint rosé, la bouche en cœur, dans un sommeil éternel dont on pensait qu’elle allait se réveiller à chaque instant. Le père avait versé des larmes de bonheur devant sa fille qu’il retrouvait avec les apparences de la santé et de l’enfance insouciante. Comme c’était un ami personnel de la reine Victoria, il avait obtenu d’elle qu’elle nomme Thomas chevalier. Obtenant ainsi le titre officiel de « Sir Thomas », il se mit à fréquenter les hautes sphères de la société. Il remplaça son vieux costume de l’Armée du Salut par un autre, fait sur mesure par l’un des tailleurs les plus en vue de Londres. Il était respecté et craint à la fois, comme toute personne qui fricote de près avec la mort. Il était devenu une sorte de chirurgien esthétique des défunts, rendant aux cadavres l’apparence de la vie.

Un jour, un homme influent, riche industriel londonien, avait sollicité ses services pour sa femme Laetitia, dont il ne se remettait pas du décès. Le thanatopracteur s’était attelé à la tâche avec tout son art, et le résultat était phénoménal. La dame, morte en couches, le teint gris et les yeux caves, avait retrouvé dans la mort la beauté et la sérénité d’une jeune fille. Ses boucles brunes tombaient sur sa robe virginale, et ses lèvres s’entrouvraient comme pour recevoir le baiser de la vie. L’homme était heureux d’avoir retrouvé la femme qu’il avait épousée. Seulement, après l’avoir veillée toute une journée et une nuit dans sa splendeur retrouvée, il devint fou. Il prétexta que Laetitia était revenue à la vie pendant la nuit, qu’elle avait essayé de l’enlacer dans ses bras moribonds et qu’il avait failli mourir de frayeur lorsque, tentant d’échapper à ce baiser de la Mort, il s’était pris les doigts dans ses cheveux d’ébène. Il avait hurlé comme un damné, s’était dépêtré tant bien que mal de sa douce défunte et avait couru dans les rues de Londres comme un possédé. Il avait la preuve, disait-il, de ce qu’il avançait. En effet, les gens qu’il avait croisés dans la rue et à qui il avait conté, dans un souffle rauque, son histoire abominable, avaient vu les longs cheveux encore emmêlés autour de son alliance. On raconte que l’histoire de Laetitia a inspiré à Edgard Allan Poe sa nouvelle intitulée Leigeia. Poe, en entendant ce récit qui s’était propagé jusque dans la bonne société américaine, aurait déformé le prénom français de Laetitia en « Leigeia ». Personnellement, je ne crois pas à cette histoire, pour la simple raison qu’il a écrit sa nouvelle en 1838, et que celle que je te raconte s’est passée plusieurs années après. Mais c’étaient les bruits qui couraient, et moi je suis conteuse, pas historienne…

Toujours est-il que la rumeur de l’incident s’est répandue comme une traînée de poudre, entachant peu à peu la réputation de Sir Thomas. Car si les gens souhaitaient conserver leurs morts dans l’apparence de la santé, ils n’avaient surtout pas envie de les voir revenir à la vie. La créature de Frankenstein, c’était bien dans un roman de Mary Shelley, mais personne ne tient vraiment à voir les morts reprendre leur place parmi les vivants. Je me suis souvent demandé pourquoi d’ailleurs. Peut-être est-ce parce que quand on a fait le deuil de quelqu’un, il est trop difficile de revenir en arrière. Ou peut-être que, tout simplement, le cerveau reptilien se braque à l’idée de ce que la personne pourrait ramener avec elle d’outre-tombe. Quand on a côtoyé la mort et les ombres de l’après-vie, qui sait ce qu’on peut trimballer avec soi… Bref, ce n’est pas le propos ici. Le propos c’est qu’après ça, la suspicion et la méfiance s’accrochèrent à Sir Thomas où qu’il aille. Il faisait de moins en moins d’affaires, et les familles ayant perdu un proche optaient pour des solutions plus classiques. Ils faisaient enterrer leurs morts, point.

Après avoir connu le succès, Thomas connut l’opprobre. Un jour, en rentrant chez lui de nuit, il faillit se faire lyncher par une bande de jeunes gens masqués. Il ne crut pas au hasard. Alors, il se terra chez lui. Quelques années plus tard, quand des prostituées commencèrent à se faire éventrer dans le quartier de Whitechapel, on se mit à murmurer le nom de Sir Thomas. « Jack » ne se contentait pas d’éventrer. Sur certaines victimes, l’utérus, ou même un rein avaient été ôtés. Une autre fois le cœur. Le coupable avait forcément des connaissances anatomiques. Les mêmes qui étaient utiles à Sir Thomas dans sa thanatopraxie. Personnellement, je n’y crois pas… Et puis, lorsque la série de meurtres a démarré, en 1888, le croque-mort avait déjà quitté l’Angleterre. C’est là que mon histoire s’arrête. Je n’en sais pas plus. Tout ce que je peux dire en échange de ton écoute attentive, étranger, c’est que si tu veux retrouver ta famille, il faudra d’abord que tu trouves Sir Thomas. Et maintenant, file, et laisse-moi préparer mon repas ! »

– Mais c’est absurde ! C’est ma famille que je veux retrouver, je me fiche bien de ton Sir Thomas.

– Si tu veux retrouver ta famille, seul Sir Thomas pourra t’aider. Moi, j’ai fait ma part. Fous le camp maintenant ! Dégage !

– Oui, oui, j’ai compris, espèce de vieille folle !

Guillaume se leva, furieux, dérangeant dans son mouvement le chat endormi qui lui adressa des miaulements de protestation. Dans son geste de recul, il bouscula la petite fille, Gretel. En se retournant, il croisa le regard de l’automate. Ce teint cireux, ces yeux de poisson mort… Il repensa à la petite Lucy, la « réussite » de Sir Thomas, la petite fille à qui, selon la vieille, il avait rendu l’apparence de la vie, et frissonna. Il se hâta vers la porte sans se retourner.

– Au revoir, l’étranger.

– Oui, c’est ça, bon vent !

Il sortit précipitamment de la maison d’Hansel et Gretel, marchant à grandes enjambées pour mettre le plus de distance possible entre lui et la créature infernale. Il n’y avait rien de rationnel dans cette rencontre, rien de logique, rien de raisonnable. Son récit était certes construit, cohérent, et si tout le reste n’avait eu ni queue ni tête, il se serait simplement dit que la vieille avait de bons talents de conteuse, même si peu adaptés à un jeune public. Mais cette histoire, cette vieille aux jambes pleines d’escarres, cette nuit précoce et brumeuse, à quoi cela rimait-il ? Si ça se trouvait, il était toujours évanoui dans La Malédiction de Cassandre et allait bientôt se réveiller de ce cauchemar atroce et se retrouver à sa place, aux côtés des siens. Il continua à marcher même si, dans un mauvais rêve, marcher n’a pas plus de sens que rester sur place. Se rappelant les cours de philosophie de sa jeunesse, il lui revint à l’esprit que Descartes prétendait que nos sens ne nous permettaient pas de distinguer le rêve de la réalité. Cela ne l’aidait pas beaucoup. Qu’il soit dans un rêve intense ou dans la réalité, quelle différence ? La situation qu’il avait à affronter lui paraissait réelle, et il n’avait aucun moyen de se prouver à lui-même qu’elle ne l’était pas. Les spéculations ne lui apportaient rien.

* * *

La brume s’épaissit, et la nuit se fit encore plus noire. Il ne voyait pas la lune dans le ciel. Juste les lampadaires du parc dont la lumière filtrait à peine au travers du brouillard. Il progressait avec difficulté, sentant la fatigue s’accroître à chaque pas. Soudain, un adolescent d’une quinzaine d’années en roller skate, casquette vissée sur la tête, faillit lui rentrer dedans et s’excusa en poursuivant son chemin. Le jeune homme, dont il entrevit brièvement le visage à la faveur de l’accrochage manqué de justesse, lui semblait familier. Enfin quelqu’un qu’il connaissait, il se sentit brusquement soulagé… Était-ce un voisin ? Un de ses élèves ? Ne parvenant pas à le remettre dans son contexte, il décida de lui courir après. Ce ne serait pas la première fois qu’il tomberait sur une connaissance dans ce parc qui attirait les gens vivant à des centaines de kilomètres alentour.

L’adolescent faisait des virages avec son skate. Il se demanda si l’utilisation d’un tel accessoire était permise dans un parc où des tas de bambins pas plus hauts que trois pommes risquaient de se faire heurter de plein fouet. À bien y réfléchir, il ne croisait plus beaucoup de gens, et encore moins d’enfants. Seules quelques silhouettes lointaines se dessinaient dans la brume. C’est pourquoi il devait parler à ce jeune dont la tête lui disait décidément quelque chose. Mais il s’essoufflait à courir derrière lui, le crâne vrillé par la douleur. Il décida de l’interpeller.

– Hé, toi !

L’adolescent continua sa progression en zigzag.

– Hé, arrête-toi !

Pourquoi ne s’arrêtait-il pas ? Peut-être avait-il un casque sur les oreilles, comme tous les jeunes de son âge ? Guillaume se fatiguait à le poursuivre et se laissa peu à peu distancer. Bientôt, le jeune ne fut plus qu’une silhouette se découpant à peine dans un brouillard qui finit par l’absorber entièrement. Guillaume abandonna sa course éperdue et inutile.

* * *

Il en était au point où il aurait pu arrêter n’importe qui et lui demander ce qui se passait. Il voulait savoir quelle heure il était, pourquoi il y avait si peu de monde dans le parc d’attractions à quelques jours de Noël et, surtout, où était sa famille. Il avait toujours l’impression de vivre un mauvais rêve, de ceux dont on ressort le cœur battant et le corps entièrement recouvert d’une pellicule de sueur froide. Mais voilà, son cauchemar semblait l’un de ceux dont on ne se réveille jamais. La nuit et le brouillard troublaient sa perception du lieu et du temps.

La vieille lui avait dit de chercher Sir Thomas. Elle lui avait conté cette histoire folle de croque-mort sans queue ni tête. Comme un imbécile, il l’avait écoutée. Après tout, un conte raconté à la veille de Noël, dans des circonstances normales, ne lui aurait pas semblé si incongru. Et ce Sir Thomas, personnage qui, s’il avait existé, avait vécu dans l’Angleterre victorienne, où le trouver ? Comment pourrait-il l’aider ? Les divagations de la vieille commençaient à l’affecter malgré lui…

Si tout avait été normal, si la brume n’avait pas peu à peu envahi les lieux, Guillaume aurait plutôt cherché un poste d’information. Il devait bien y avoir un endroit où l’on pouvait venir réclamer les enfants égarés. Car il se sentait à cet instant lui-même comme un enfant perdu. Il en venait à espérer qu’un message, diffusé par un haut-parleur, l’informerait que sa famille l’attendait près d’un point de rencontre. Son seul défi aurait alors consisté à trouver le lieu désigné dans un tel chaos. Le brouillard extérieur et celui qui régnait dans sa tête l’empêchaient cependant de localiser précisément les endroits qu’il traversait. Pire que ça, il avait l’impression que des lambeaux de sa mémoire se détachaient. Il s’était surpris à penser au directeur de l’école dans laquelle il enseignait, se rappelant qu’il devait lui écrire un e-mail au sujet d’un élève de sa classe qui montrait des signes de violence envers ses camarades, mais il réalisa qu’il lui était impossible de se remémorer le nom du directeur. Il lui semblait qu’il commençait par Le-quelque-chose, mais même à ce sujet, il était hésitant. Lebrun ? Non. Ce n’était pas cela. Legrand non plus. Peut-être Leduc, mais il n’en avait aucune certitude. Il enseignait pourtant dans la même école depuis seize ans. Ensuite, quand il essaya de se remémorer le visage de l’adolescent en question, celui qui prenait un malin plaisir à faire des croche-pattes à ses camarades sur le terrain de foot, il n’y parvint pas. Il lui semblait vaguement qu’il portait des lunettes et avait les cheveux blonds, mais il n’en était pas sûr non plus. Ce qu’il savait, c’est que ce n’était pas le jeune qu’il avait croisé plus tôt sur son skate et qui lui paraissait familier. Il réfléchissait, mais plus il creusait, et plus la mémoire lui faisait défaut. Il se pouvait décidément qu’il se soit cogné quelque part en paniquant dans l’attraction de Cassandre. En se touchant la tête, il ne sentait pas d’autre douleur que celle qui lui vrillait l’intérieur du crâne. L’idée de l’AVC lui traversa à nouveau l’esprit. Pourtant, il ne se sentait pas d’autres symptômes, mis à part la désorientation et une certaine impression d’irréalité, qu’il liait à la présence de la nuit précoce et du brouillard. Sa motricité ne semblait pas affectée, si ce n’est l’impression que ses membres étaient lestés de plomb, sans doute l’effet du froid et de la fatigue.

À présent, il longeait le lac artificiel du parc. Malgré la brume, il distingua vaguement l’ombre d’un bateau qui sillonnait habituellement le lac à la découverte d’un village africain. Il avait testé l’attraction l’année d’avant, sans comprendre pourquoi un parc dédié à l’Europe prenait des détours aquatiques inexpliqués par l’Afrique. Il avait alors renoncé à comprendre la géographie mystérieuse des lieux pour profiter de l’enthousiasme des enfants. Sur le ponton devant lui il distingua une ombre, et s’en approcha. L’automate d’un homme d’apparence africaine, assis, frappait un tambour avec ses mains. Il admira le réalisme de la machine. Il s’approcha encore, au point de vouloir tendre la main pour le toucher, lorsque l’automate se leva brusquement :

– Bonswa ! Koman ou yé ?

Guillaume sursauta, le cœur battant la chamade.

– Bonsoir, comment ça va ? répéta l’homme en français.

– Vous n’êtes pas un automate ?

L’homme partit d’un grand éclat de rire, montrant une rangée de dents blanches

– Mwen rele Ezechiel. Mon nom est Ézéchiel…

– Pouvez-vous me dire ce qui se passe ? J’ai mal à la tête, j’ai perdu ma femme et mes enfants, il fait nuit alors qu’il n’y a pas longtemps, il faisait jour, je n’y comprends plus rien.

– Ou maltèt ? M ap geri ou. Je vais te soigner. Viens avec moi sou bato a, sur le bateau.

L’homme voulut alors l’entraîner sur l’embarcation, nommée l’African Queen. Guillaume continuait son voyage dans l’absurde, trop las à présent pour se poser des questions. Il suivit l’homme qui avait l’air fort enjoué et mélangeait apparemment le français avec le créole. L’homme lui fit signe de s’allonger sur le sol du bateau, alluma des bougies et fit des incantations dans sa langue. Guillaume ne comprenait pas ce qui se passait, mais il était fatigué de lutter contre ce mal de tête qui lui brouillait la conscience. Il ferma les yeux et se trouva près de sombrer dans le sommeil. Sans doute même qu’il s’endormit un moment. Il se réveilla à l’instant où il sentit un liquide tiède lui tomber sur le front. Il se redressa brusquement et vit l’homme tendant au-dessus de lui un volatile égorgé qu’il tenait entre ses deux mains. Des jets de sang jaillissaient de sa gorge tranchée à intervalles réguliers. Guillaume en fut horrifié.

– Que fais-tu ?

– Maltèt geri wi ?

– Non en effet, je n’ai plus mal à la tête, tu as égorgé un poulet pour ça ?

– Vodou se pwisan. Le vaudou c’est puissant ! Mwen pran sa kot papa’m. Je le tiens de mon père.

Guillaume se laissa retomber sur le plancher du bateau, se prenant la tête entre les mains. Rien n’avait de sens. Ce cauchemar ne semblait pas prendre fin… Il tenta cependant une dernière question :

– Sais-tu où sont ma femme et mes enfants ?

– Mwen pa konnen. Je ne sais pas. Mais Sir Thomas, lui, sait…

– Encore ce Sir Thomas ? Vous m’emmerdez tous avec votre Sir Thomas. Dis-moi où je peux le trouver !

– Mwen pa dacò. Je ne suis pas d’accord. Tu dois d’abord écouter mon histoire de Sir Thomas, et un indice te révélera où le trouver. Je te promets de mettre de côté le créole et de te raconter le récit en français, mais tu dois m’écouter jusqu’au bout !

– Au point où j’en suis… Mais la vieille de la maison d’Hansel et Gretel m’a déjà raconté son histoire.

– La vieille t’a raconté une partie de son histoire, mais pas tout. L’autre partie, elle ne la connaît pas. Quand Sir Thomas a quitté l’Angleterre, il a pris le bateau et s’est rendu dans mon pays, Haïti. Et cette partie-là de l’histoire, la vieille ne la connaît pas. Ça aussi, mwen pran sa kot papa’m, je le tiens de mon père.

Et silvouplè Mesye, écoute-moi jusqu’au bout et ne m’interromps pas !

* * *

« Sir Thomas quitta donc l’Angleterre, où il était devenu indésirable, car là-bas, même si on aimait bien rendre au cadavre un air présentable, les morts devaient rester avec les morts et les vivants, avec les vivants. On n’aime pas que la membrane entre les deux mondes devienne trop poreuse. À Haïti, c’est différent. La mort pour nous fait partie de la vie, elle n’est pas tabou comme en Angleterre. Les morts et les vivants cohabitent sans trop de problèmes.

Sir Thomas avait sans doute entendu parler de nos nzumbe. Les zombis… Pas ceux que tu vois au cinéma, les vrais, ceux qu’on trouve chez nous. On a plusieurs types de zombis chez nous. Certaines personnes sont persuadées d’être passées du côté des ombres. Chez vous, avec votre habitude de mettre des noms savants sur tout, sans doute pour vous rassurer et éloigner le mauvais œil, vous avez appelé ça le syndrome de Cottard. Des gens qui croient qu’un de leur membre a pourri, et même parfois, qu’ils sont morts. Chez nous, on dit plus poétiquement que ces gens ont dîné avec Baron Samedi et Maman Brigitte. Le Baron est l’esprit de la mort et de la résurrection. Maman Brigitte est son épouse, elle garde les cimetières.

Mais il y a d’autres types de nzumbe, ceux qui ont été condamnés à le devenir malgré eux. Les voleurs, les violeurs, ceux qu’on a voulu mettre au ban de la société. Ce sont aussi les personnes desquelles on a voulu se venger. Il suffit de payer un bokor, un sorcier. À l’insu du condamné à devenir nzumbe ou parfois dans le cadre d’un rituel punitif, on lui donne une drogue qui le laisse proche de la mort, la tétrodotoxine. Le cœur ralentit, la respiration est presque impossible à détecter. Puis on enterre ces gens, comme de vrais morts. Après quoi le bokor, pendant la nuit, vient déterrer le nzumbe pour lui donner des antidotes. Ensuite, il le drogue aux barbituriques et lui donne un autre nom, une autre vie. Il n’est plus celui qui est mort mais il renaît autre. Un autre manipulable et corvéable à merci qui finit esclave, sans volonté, sans mémoire, sans liens avec son ancien environnement…

Lorsque Sir Thomas a débarqué à Port-au-Prince, cela faisait déjà de nombreuses années qu’Haïti avait pris son indépendance de la France. L’homme blanc inspira tout de suite la méfiance et la crainte. On sentait qu’il était pwisan. Il devint lui-même un bokor, un sorcier, malgré son allure reconnaissable. En dépit de la chaleur, il portait un costume sombre et un chapeau melon. Aucune goutte de sueur ne perlait sur son front ou ses moustaches, comme si le climat d’Haïti n’affectait pas le Britannique.

Ces nzumbe à lui ne ressemblaient pas aux autres. Ils revenaient avec des histoires d’outre-tombe terrifiantes. Quand ils ressortaient de terre, on sentait qu’ils avaient réellement côtoyé l’autre côté. Leur regard vitreux et hanté n’était pas causé par les barbituriques et le lavage de cerveau. Les autres sorciers lui disaient « Pa fé sa », « ne fais pas ça », mais il ne les écoutait pas. Un jour, un jeune homme de dix-huit ans, Jean-Baptiste, qui était mort « pour de vrai », a été pris en charge par le bokor Thomas. Le sorcier l’a enterré, et au cours de la nuit, sorti de terre. Je ne sais pas quels rituels il a pratiqués pour le ramener à la vie mais au réveil, Jean-Baptiste, qui avait toujours été un garçon serviable et gentil, avait complètement changé. Dans ses yeux fous, on lisait les ténèbres qu’il avait traversées. La démence l’avait gagné. Même sa mère ne le reconnaissait plus, elle disait qu’on lui avait remplacé son Jean-Baptiste par un « move lespri sou li », un démon. Ce jeune homme qui ne connaissait que le créole avant son enterrement parlait tout d’un coup le français, l’anglais, l’allemand, l’italien, le latin. Il récitait les textes sacrés et les textes occultes, parlait de choses qu’il ne connaissait pas, prédisait les catastrophes à venir, la mort de ses voisins… Il avait toujours été chétif, mais à son retour, il était doté d’une force peu commune. Il n’avait plus le respect de ses ancêtres et se riait des conseils qu’on lui donnait pour qu’il retrouve la raison. À la même époque, on retrouvait un peu partout des chiens éventrés, leurs viscères à moitié dévorés. On prétend que Jean-Baptiste s’en repaissait au clair de lune. Un jour, les hommes effrayés décidèrent d’une embuscade. Ils profitèrent de la nuit tombée pour aller trouver Jean-Baptiste dans son lit et le tuer à coups de pierre. Le tuer pour de bon cette fois. Même sa propre mère ne s’y opposa pas, elle était même soulagée. On prétend qu’ils étaient dix à le maintenir immobile dans son lit et qu’il a fallu s’y reprendre à plus de cinquante fois pour lui défoncer le crâne. Jean-Baptiste se débattait, luttait. Il ne voulait pas mourir une deuxième fois…

Après, on a voulu s’en prendre à la racine du problème : bokor Thomas, ou plutôt Sir Thomas. Mais celui-ci a dû sentir le vent tourner. Quand on l’a cherché dans sa maison, il était parti. Il avait emporté toutes ses affaires avec lui. On dit qu’il a fui en France et que, depuis, il s’y trouve toujours. »

* * *

Pendant le trajet en bateau, du coin de l’œil, Guillaume avait observé des scènes tout droit issues de ses pires cauchemars. Sur l’île supposée être le village africain, un rhinocéros semblait vivant, agitant sa corne au passage de la barque. Sur les pontons devant les cabanes du village, des gens dansaient nus autour d’un feu, sur le rythme lancinant et hypnotisant des tambours, le corps enduit de boue, ou était-ce du sang ? Dans la pénombre et avec la brume, c’était difficile à dire. Ils semblaient en transe, peut-être en contact direct avec quelque esprit maléfique. Un jeune garçon maigre aux cheveux crépus mais d’une blondeur confinant à la blancheur, sûrement un albinos, s’approcha du bord du ponton, les mains tendues comme pour frôler l’embarcation. Ses yeux étaient révulsés, sa bouche, tordue dans un rictus terrible, l’écume aux lèvres. Guillaume, qui tentait de rester concentré sur l’histoire de son conteur, était assailli de stimuli visuels qu’il n’arrivait pas à cataloguer.

À la fin du récit d’Ézéchiel cependant, le bateau était revenu à quai. Guillaume tenta de retrouver ses esprits, d’oublier ce qu’il avait vu en ne gardant que ce qu’il avait entendu, s’efforçant d’isoler du récit l’élément qui pourrait lui donner une idée du lieu où se trouvait sa famille. Mais même s’il avait écouté l’histoire avec attention, sans interrompre le Haïtien, il estimait ne pas avoir eu la réponse qu’il attendait. Il se mit devant l’homme qui s’apprêtait à ressortir du bateau, résolu à ne pas repartir encore une fois bredouille.

– Ou baré rout la ! Pouse ou ! Pousse-toi !

– Tu ne m’as pas dit où je pouvais trouver Sir Thomas !

– Je t’ai dit que je te donnerais un indice, c’est chose faite, et maintenant bonswa !

L’homme l’écarta de son passage un peu brutalement et retourna s’asseoir en reprenant son tambour à la main. Guillaume aurait eu encore des questions à lui poser, mais quand il s’approcha, le Haïtien était redevenu l’automate qui battait son tambour en rythme. Sa peau d’ébène avait repris le ton grisâtre des matières non organiques.

N’ayant d’autre recours que lui-même et son cerveau défaillant, Guillaume récapitula ce qu’il venait d’apprendre. Autant il semblait oublier les détails de son quotidien, de sa vie en dehors du parc, autant les histoires qu’il venait d’entendre semblaient gravées dans son esprit. Il suffisait de récupérer les informations utiles dans ce ramassis de foutaises. Que lui avait dit l’homme ? Que Sir Thomas avait passé du temps à Haïti et que, pourchassé pour ses mauvaises habitudes de « fricoter avec la mort », expression choisie par la vieille, il avait dû se réfugier en France ? Mais ça avait eu lieu à quelle époque, cette histoire ? À la fin du XIXe