4,99 €

Mehr erfahren.

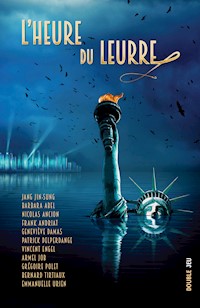

- Herausgeber: Ker

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

Il faut que le noir s'accentue pour que la première étoile apparaisse.

Comment se fait-il que des gens intelligents se mettent à croire que des solutions simples peuvent régler les problèmes les plus complexes ?

En ces temps de repli sur soi, tout porte à croire que l’heure du leurre a sonné.

Onze écrivains décortiquent les rouages de la démagogie et du populisme. Déresponsabilisation, abandon paresseux des valeurs humanistes, repli sécuritaire, exclusion prennent le pas sur l’ouverture, le partage, la solidarité et la lumière.

Un recueil qui génère la réflexion et les débats nécessaires à la renaissance d’une démocratie vacillante.

EXTRAIT DE

FAIRE LE MÉNAGE

Si j'en crois la mine outrageusement rassurante de mon neveu Philippe, je ne ferai plus long feu. Ma disparition prochaine a l’air de l’effrayer plus encore que moi. Le moment est arrivé, donc, de consigner ce que je tiens secret depuis des années au sujet de mon ancien employeur, M. Édouard Lefrançois. Le fin mot de sa malheureuse histoire, je suis la seule à le connaître. Emporter la vérité dans son corbillard, c’est ridicule. La vérité n’a rien à faire dans les cimetières.

Jusqu’ici, j’ai toute ma tête. L’infirmier – il s’appelle Jacques, il est jeune, mais déjà plus un poil sur le crâne, ce qui ne l’empêche pas d’être beau comme un dieu –, Jacques me prépare chaque matin la potion magique.

LES AUTEURS

Jang Jin-Sung, Barbara Abel, Geneviève Damas, Frank Andriat, Vincent Engel, Bernard Tirtiaux, Emmanuelle Urien, Nicolas Ancion, Patrick Delperdange, Grégoire Polet et Armel Job.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Au-delà du bien et du mal, il existe un champC’est là que je te retrouverai

Rumi

La dictature et moi

Jang Jin-Sung

Corée du Nord, province du Hwanghae. Chef-lieu : Sariwon. C’est là que je suis né. On ne choisit pas, pas vrai ? Mon père est enseignant, ma mère est médecin, et Kim Il-sung est notre père à tous, et surtout des garçons, car la Corée du Nord est profondément patriarcale. Les garçons y sont privilégiés. Un grand mot, sans doute, pour les enfants du tout-puissant Kim Il-sung. Bébé, tous les dimanches, mon père me promène dans le voisinage, sur ses épaules, fier de montrer qu’après deux sœurs, il est le papa d’un garçon.

C’est le nom de notre Grand Leader, Kim Il-sung, que j’apprends avant tout autre, y compris celui de mon père biologique. C’est son visage qui m’accueille au réveil, tous les matins. C’est lui que j’honore d’une révérence cérémonieuse lorsque l’institutrice nous offre un bonbon – quelque chose d’aussi délicieux qu’un bonbon ne peut venir que de l’infinie bonté du Leader Suprême. Je grandis convaincu que le père de la nation est réellement le père de tous les enfants. La langue que je parle, les mots que j’apprends sont des perles pour rendre le culte au Leader Suprême. Les professeurs nous abreuvent de sentences à sa gloire ; les élèves qui apprennent et répètent les dictons du credo officiel sont de bons enfants. Les autres seront à jamais au ban de la société. Comme tous mes contemporains, à travers mes études, je suis le sentier tracé par la révolution ultime : celle de Kim Il-sung.

Aimer et glorifier le Leader ne suffit pas ; il faut aussi apprendre à haïr l’ennemi. Tout est absolu dans la Corée de Kim : l’amour et le respect qu’on lui porte comme la haine que l’on voue à nos ennemis.

Peut-être ne le savez-vous pas, mais la péninsule coréenne a été divisée en deux en 1948 ; au sud, la démocratie, au nord, le régime socialiste. La guerre éclate en 1950 et durera trois ans. Plus tard, pendant mon enfance, on martèle combien cette guerre a été une tragédie, à cause des autres, et qu’elle pourra recommencer, à cause des autres, ces autres qu’il faut haïr, les Sud-Coréens et les Américains, sources de tous nos maux, de toutes nos souffrances. Dans nos livres d’enfants, ils sont représentés sous les traits de loups au visage vaguement humanisé ; et quand nous visitons le zoo, nous lançons des pierres sur les loups en les injuriant : « Salauds d’Américains ! Salauds de Sud-Coréens ! » Je suis un enfant Nord-Coréen, je suis le fils de Kim Il-sung. Mes émotions, ma conscience sont celles du Leader Absolu. Toute étincelle de conscience individuelle doit être soigneusement effacée, oubliée. L’école s’en charge.

Ce qui a permis à notre gouvernement de se maintenir si longtemps et de rêver à se prolonger pour l’éternité, ce n’est rien d’autre que cette soumission inconditionnelle et cette haine infinie. Tout citoyen qui se montrerait déloyal doit être éliminé ; il y va de la survie du système. Aujourd’hui encore, indépendamment de l’évolution économique ou de l’amélioration des conditions de vie, rien n’a changé de ce côté.

Kim Il-sung a été remplacé par Kim Jong-il. Durant les années 1980, les médias officiels – mais il n’y en a pas d’autres – ont préparé le terrain. Tous les jours, on chantait ses louanges. À l’époque, j’étudiais la musique et j’avais eu la chance infinie d’être admis dans une des écoles artistiques les plus célèbres et les plus sélectives du pays : le conservatoire de Pyongyang. En vertu du Juche – le principe d’autarcie –, il est interdit de jouer ou d’écouter de la musique étrangère dans mon pays ; mais pour les privilégiés qui, comme moi, sont inscrits au conservatoire, cette interdiction n’est pas d’application.

Au début de mon adolescence, mon père avait engagé un professeur privé, à Sariwon. C’était un musicien formidable, ancien grand violoniste de l’orchestre de Shanghai qui avait fui la Chine pendant la Révolution culturelle. Il s’était réfugié en Corée du Nord, avait giflé la mauvaise personne et avait été exilé à la campagne. À voix basse, comme s’il redoutait qu’on l’entende (et c’est sûrement ce qu’il redoutait), il m’avait confié quelques anecdotes à propos de Beethoven et de Mozart. Et j’avais rêvé, des jours durant, à cette gloire qui pouvait auréoler de tels créateurs, si longtemps après leur mort. Je n’osais pas me dire : « Autre chose que Kim ! » Mais peut-être le pensais-je secrètement ; et quand les enfants de mon âge ambitionnaient un poste dans le parti, je me rêvais Dvořák, composant ma Symphonie d’un Nouveau Monde. Un jour, j’avais confié ce rêve à ma mère et elle m’avait passé un savon, terrifiée à l’idée qu’on puisse nous accuser de révisionnisme ou de corruption morale. Elle a maudit mon professeur, qui avait réussi à se procurer des enregistrements en Chine ; mais moi, je ne pouvais plus écouter les hymnes nationaux insipides, où la mélodie se devait d’être parfaite – entendez, assommante, sans la moindre fantaisie, sans le plus petit écart de dissonance, sans la plus faible tension.

Mais je pouvais compter sur mon père, qui était convaincu que le plus remarquable des destins m’attendait. Coup dur quand ce professeur ruine mon projet de devenir pianiste : j’ai les doigts trop courts. Cela tient à si peu de chose… Mais j’ai un talent créatif, nous console-t-il. Mon père reprend espoir : je serai compositeur. À quinze ans, me voilà donc admis dans le meilleur conservatoire, en route pour la capitale et pour la célébrité mondiale grâce à mes futures compositions.

Le plus totalitaire des régimes n’échappe pas aux paradoxes. Mes études au conservatoire de Pyongyang m’offrent un privilège rare : découvrir le monde extérieur par la musique. Et c’est cette découverte qui va me conduire à renoncer à la musique… Pourquoi ? Avez-vous déjà entendu les œuvres composées par les artistes nord-coréens ? Elles sont toutes à la gloire du Leader Suprême, bien entendu, et coincées dans un canevas très strict, aux antipodes des merveilles de l’harmonie et des œuvres du monde extérieur. Découverte, renoncement, découverte : en renonçant à la musique, j’ai découvert la poésie de Lord Byron. Et puisque je ne serais pas un grand compositeur, je deviendrais poète !

En Corée du Nord, nous avons la « collection aux cent exemplaires ». Chiffre précis : pas un de plus, pas un de moins. Ce n’est pas parce qu’il n’y aurait que cent lecteurs de littérature dans le pays ; il s’agit de traductions restreintes de classiques étrangers offerts par le Kim régnant à sa famille et aux cadres culturels les plus loyaux et les plus méritants. Un projet top secret, qui se poursuit aujourd’hui encore, sous la supervision du département de la Propagande et de l’Agitation. Exemplaires numérotés dont personne ne peut entendre parler sinon ceux qui les préparent et ceux qui les reçoivent. Des livres doublement différents de ceux que les lecteurs ordinaires peuvent se procurer : alors que ceux-là sont tape-à-l’œil, les cent sont ternes. Leur couverture est épaisse et sombre, comme un vestige d’une culture ancienne, la reliure et le papier sont soignés, précieux.

J’ignore comment l’un d’eux s’est retrouvé dans la bibliothèque de mon père ; toujours est-il que je lui dois d’avoir découvert Lord Byron. Il y a des accidents heureux qui changent votre vie. Cette édition, même expurgée, m’a bouleversé, linguistiquement et culturellement. Dès la première page, j’ai été saisi, happé par cette poésie.

Dans un régime totalitaire, le langage est strictement contrôlé et la polysémie réduite au minimum, voire anéantie. En Corée, il y a deux registres langagiers absolument distincts : celui qui se rapporte au Leader Suprême et celui qui concerne le reste de l’humanité. Et c’est là que Byron m’a d’abord surpris. Avant de découvrir son œuvre, j’étais convaincu, comme tous mes compatriotes, que certains adjectifs, comme « cher » ou « respecté », étaient une manière spécifique et singulière d’appeler nos deux Kim. Pareil pour « grand », toujours associé à Kim Il-sung, le « Grand Leader » ; n’était-ce pas dès lors un nom propre, comme « Kim » ? La poésie de Byron est venue me souffler à l’oreille que ces termes de respect étaient universels, qu’ils pouvaient désigner d’autres personnes que nos leaders politiques, des gens ordinaires que l’on peut « chérir », « respecter » et trouver « grands ». Rien ne pouvait me faire davantage plaisir… Ces poèmes démontraient que des émotions étaient possibles dans une sphère personnelle, qui n’incluait pas le Leader. C’était une révélation hallucinante. Il ne me manquait plus que de tomber amoureux d’une femme, amoureux et faible bien entendu, et fort de toute cette poésie…

Je dois donc à Lord Byron de m’avoir fait découvrir la langue coréenne. Les mots étaient équivoques, les plus beaux pouvaient désigner un autre que le Leader. La poésie me permettrait d’aller beaucoup plus loin que la musique. Pas question cependant d’abandonner le conservatoire ; mes parents ne l’auraient pas supporté. Cela ne m’empêchait pas de trouver un maître en littérature ; et tant qu’à faire, qu’il soit le plus grand de mon petit pays.

La chance m’a souri : dans ma classe se trouvait la petite-fille de Kim Sang-o, à qui l’on doit un des trois poèmes que tous les Nord-Coréens apprennent, dès le berceau. Grâce à elle, j’ai pu rencontrer cet illustre poète durant l’hiver 1990. Il m’a encouragé, et d’abord à rester fidèle à la veine personnelle que j’avais découverte – ce qui, compte tenu du contexte politique, n’était pas un encouragement anodin. Il m’a poussé à présenter des poèmes à un concours organisé par le département de la Propagande du parti.

Consécration ultime ! Mes textes sont sélectionnés et soumis au regard impitoyable du Leader, en l’honneur de son cinquantième anniversaire. Moi, poète en herbe, j’étais devenu un cadeau d’anniversaire pour l’homme le plus puissant du monde ! Lorsque la lettre de recommandation signée par le Leader Suprême m’est remise par le secrétaire du parti en poste au conservatoire, c’est à la fois le plus beau jour de ma vie et le plus humiliant : devant tous les élèves, cet homme me tord l’oreille avec une telle force que j’ai toutes les peines du monde à retenir un hurlement de douleur, tout en proclamant solennellement, devant l’assemblée médusée, son bonheur de compter un tel joyau parmi les étudiants du conservatoire. C’est que je l’ai trahi, ce conservatoire, en me consacrant à autre chose qu’à la musique.

Mais le secrétaire frustré ne peut effacer les mots de la lettre et moins encore la promesse de Kim Jong-il : tout ce que je lui demanderais me sera accordé. Comme dans un conte de fées ! Quel souhait pouvais-je formuler ? J’ai réfléchi longtemps. La règle implacable voulait que tout élève diplômé en musique se dévoue corps et âme à l’État. J’ai demandé une exception : pouvoir choisir mon orientation. La poésie, plutôt que la musique. On me nomma rédacteur artistique du comité de diffusion central de Choson, au sein du département de la Propagande et de l’Agitation du parti. Drôle de façon d’exaucer mon rêve, direz-vous… Mais si vous tenez compte du fait qu’il n’existe qu’une seule chaîne de télévision en Corée du Nord, vous comprendrez qu’être le responsable de la poésie et de son adaptation à la télévision, ce n’était pas rien.

Me voilà poète officiel ! Libre ! Vraiment ? Cette fidélité à moi-même, que m’avait fait miroiter le grand Kim Sang-o, s’est rapidement révélée un leurre. Dans un tel régime, où le Leader Suprême est un dieu, la langue plus encore que la musique doit être expurgée et contrôlée, car elle est l’outil premier de la glorification. Toute la littérature nord-coréenne ne connaît que deux héros : Kim Il-sung et Kim Jong-il. Tous les autres personnages n’existent que dans une loyauté absolue à leur égard. La censure est omniprésente et toute-puissante ; écrire un mot qui ne serait pas « loyal » peut avoir les conséquences les plus funestes. Car la culture du Leader Suprême a conduit à une dictature culturelle. Le régime contrôle non seulement les informations, mais aussi les réponses culturelles et émotionnelles de la population afin qu’elles rentrent parfaitement dans le culte officiel. C’est peut-être la pire des dictatures ; pas une larme, pas un sourire ne peut exister en dehors de ce culte, qui exige l’effacement total de l’individualité. Le poète que j’étais n’avait qu’une mission : chanter les louanges constantes d’un homme qui a réduit notre peuple à l’esclavage physique et psychologique.

Je ne l’ai pas tout de suite compris et pour cause : grâce à ce concours de poésie, puis aux poèmes que j’écrivais dans le cadre de mon travail, je faisais désormais partie des Admis, les privilégiés du régime, qui ne manquaient de rien sur le plan matériel – tout cela pour la seule et unique raison qu’ils avaient eu la chance exceptionnelle de rencontrer le Leader Suprême pendant plus de vingt minutes.

Mais un jour, j’ai pu retourner dans mon village natal. J’avais été chargé d’écrire un long poème épique sur… devinez qui. Avant de m’attaquer à cette tâche énorme, le chef de mon département me propose une semaine de congé dans un endroit de mon choix. Ce sera Sariwon, un pèlerinage sur les lieux de mon enfance, ceux qui m’ont permis de rencontrer la musique et la poésie. Un endroit où je pourrai me ressourcer…

Ce que je découvre est horrible. Des gens meurent de faim dans la rue. La plupart de mes amis d’enfance sont morts. La mère de mon meilleur ami m’offre un demi bol de riz, puis m’avoue que cela fait trois mois qu’elle met de côté cette richesse inouïe, grain par grain. Moi qui, parce que je suis un Admis, reçois cinq kilos de nourriture par semaine ! Je suis mort de honte, mais le pire m’attend encore, au moment de mon départ : je dois assister à l’exécution publique d’un malheureux pris en flagrant délit de vol d’un sac de riz.

Comment pouvoir encore chanter le Leader qui ne se nourrirait que de rares boules de riz, quand je sais qu’il se goinfre de glaces, de viandes et de poissons ?

Dans le train qui me ramène à la capitale, je ressasse le souvenir récent de ma rencontre avec Kim Jong-il, que la lecture de mon dernier poème à sa gloire avait ravi. J’étais arrivé dans un état suprême d’excitation ; les gardes du corps m’avaient répété qu’il était interdit de regarder le Leader dans les yeux et que je devais garder mon regard braqué sur le deuxième bouton de son uniforme. J’ai attendu des heures avant que la porte s’ouvre… Et là, subitement, un chiot blanc se précipite dans la salle, un bichon maltais tout frisé poursuivi par un vieillard. Je ne suis pas seul à attendre ; tous, d’une seule voix, nous crions « Longue vie au Général ! Longue vie au Général ! » Le chien n’est absolument pas impressionné et se laisse caresser par le Cher Leader, ce vieux monsieur qui ne se soucie absolument pas de nous, joue avec son chiot, lui glisse des mots à l’oreille. C’était donc lui, le Leader Suprême !

Nous passons à table. Le seul qui ose bouger, c’est le chiot ; tous les autres convives sont des statues épaisses. Kim Jong-il n’a aucune envie de faire la conversation à qui que ce soit d’autre ; son chien est son seul ami, apparemment plus digne de son estime que ces hommes, pourtant loyaux parmi les loyaux.

Soudain, Kim Jong-il me fait signe ; le serveur, en hâte, me tend un verre de vin vide. Je ne sais pas ce que je dois faire, j’improvise. Je me lève et m’approche, en tremblant. Aurais-je la chance de me voir offrir le cadeau le plus précieux ? Chez les plus prestigieux cadres du parti, on trouve une vitrine qui protège le verre sacré qui, lors d’un banquet, a eu l’honneur infini de heurter celui du Cher Leader pour porter un toast. Kim Jong-il remplit mon verre de vin rouge et me dit : « Continue à travailler aussi bien ! »

Je suis écarlate, sans doute, et je me plie en deux, écrasé par l’honneur qui m’est fait. C’est alors que j’aperçois les jambes du dieu, sous la nappe. Des jambes sans chaussures… Le Glorieux Général a mal aux pieds ! Alors que nous avons été élevés dans l’idée que sa vie n’était qu’une succession de miracles, qu’il était étranger à toutes les contraintes physiques et physiologiques, le voilà, en chaussettes, avec ses chaussures à talonnettes et semelles compensées pour le grandir d’une dizaine de centimètres… Notre Géant est un nain qui ne dépasse pas le mètre soixante.

La désillusion s’accroît lorsque, se détournant enfin de son chiot, le Leader se met à nous parler. Jusqu’à ce jour, les paroles sacrées étaient formulées dans une langue parfaite ; je comprends subitement que tout est faux, même cela. Quand il parle, Kim Jong-il est grossier, argotique, trivial. Il nous apostrophe : « Eh, toi ! » « Gamin ! » Où sont passés les magnifiques « Camarades » ?

Le paroxysme est atteint au dessert. Une femme surgit avec un orchestre et se met à chanter une chanson folklorique russe. Le protocole est formel : même si les projecteurs se concentrent sur la chanteuse, nous ne devons pas lâcher des yeux le Leader. Et le voilà qui s’agite, qui sort un mouchoir blanc, imité par les cadres qui l’entourent. Et le dieu vivant se met à pleurer, à sangloter sur une chanson étrangère qui n’est même pas triste ! Sans que je m’en rende compte, des larmes ruissellent sur mes joues. C’est cela, la loyauté que l’on nous a inculquée durant toute notre vie ; même notre âme doit obéir au Leader Suprême. Et bientôt, toute la salle sanglote et gémit.

Lorsque la chanson prend fin, les lumières reviennent et les pleurs se tarissent. Chacun observe à présent le Cher Leader afin de se mettre au diapason de la prochaine émotion.

C’est ce jour-là que, pour la première fois, j’ai ressenti de la colère et de la honte devant notre soumission. Et dans le train qui me ramène de mon village natal, après les scènes horribles que j’ai dû affronter, cette colère remonte, plus forte, plus déterminée. Une colère, mais aussi une forme de compassion.

J’ai découvert un Kim Jong-il totalement étranger à celui que le peuple nord-coréen vénère. Un homme en chaussettes, petit, versant des larmes devant un spectacle aussi peu dramatique que cette chanteuse. Des larmes de crocodile, celles d’un imposteur qui tente de faire croire qu’il est humain. Loin de la divinité compatissante qu’il tentait de jouer, ce n’était que les grimaces d’un homme désespéré. Dictateur absolu et tout-puissant, incarnation de l’autorité légale et de l’ordre officiel, il ne lui a jamais été permis d’affronter la perte, le deuil, l’espérance, la patience, la fierté de l’accomplissement.

Kim Il-sung avait réussi à s’imposer comme un dirigeant digne de respect ; il a laissé derrière lui une dynastie absurde, avide et soucieuse de son seul enrichissement personnel. Son fils, au sens le plus fort et le plus complet du terme, était inhumain : une coquille privée de ce qu’elle arrache méthodiquement à son peuple, ce peuple qu’elle a asservi et déshumanisé à son tour.

Kim Jong-il est mort en 2011, laissant la place à son fils, Kim Jong-un. Plus encore que son père, il craint comme la peste le retournement de son peuple contre lui. Il en est l’otage, son destin dépend d’eux, qu’il le veuille ou non. D’où sa paranoïa grandissante, l’approfondissement de la terreur et le développement accru de son arsenal nucléaire. Mais alors que le monde condamne la Corée du Nord comme un régime impitoyable, qui tue son propre peuple, et qualifie son système d’oppressif et exercé par la force physique, tout cela ne représente que la partie visible de l’iceberg. C’est par l’esprit, la culture du Leader, l’aveuglement méthodiquement enseigné que l’édifice tient.

Mon dernier métier consistait à écrire des poèmes à la gloire du Leader et destinés à être diffusés en Corée du Sud. J’étais un agent infiltré chez l’ennemi par la voix de mes textes. Afin de m’imprégner de sa culture, j’étais un des rares à pouvoir lire les magazines sud-coréens. Ce que j’y lisais m’horrifiait : on y parlait des maîtresses de Kim Jong-il, alors que la fidélité maritale est une des valeurs suprêmes dans notre pays. On évoquait la guerre, mais en expliquant que c’était la Corée du Nord qui l’avait déclenchée, contrairement à ce qu’on m’avait appris. Ces passages étaient biffés par les censeurs, mais en les regardant au soleil, je parvenais à en deviner la teneur…

Un jour, je décidai de prêter un de ces magazines à un ami en qui j’avais entière confiance. La vie tient à peu de chose… il oublia la revue dans le métro. Le lendemain, j’étais convoqué par la police secrète, qui avait retrouvé le magazine, et était prête à m’accuser de haute trahison. Ils n’hésitaient qu’en vertu de mon statut d’Admis : accuser à tort un proche du Leader vaut sentence de mort. Mais je n’avais plus le choix : le soir même, avec mon ami, nous avons pris le train jusqu’à la frontière chinoise. C’était l’hiver, il faisait -30 °C la nuit : la rivière était gelée et nous l’avons traversée en courant, entendant les hurlements des gardes derrière nous. C’est un miracle s’ils n’ont pas réussi à nous abattre. Nous avions échappé à l’enfer. Du moins, c’est ce que nous pensions.

La police nord-coréenne a immédiatement alerté les autorités chinoises : deux assassins dangereux – nous ! – venaient de passer la frontière. Il fallait nous arrêter à tout prix et nous ramener au pays. J’ai eu de la chance, je leur ai échappé. Une nuit, mon ami et moi avons décidé de nous séparer pour trouver un logement. Je ne l’ai jamais revu. Une semaine plus tard, il a été arrêté par les autorités chinoises. Sur le chemin qui devait le ramener en Corée du Nord, il s’est jeté d’une falaise. Pour ceux qui naissent dans un pays libre, la liberté est un acquis, mais d’autres doivent risquer leur vie pour l’obtenir. Dans un pays libre, la liberté est devenue un mot commun, presque creux. Mon ami s’est jeté dans un précipice en en rêvant.

Aujourd’hui, je vis sous protection policière permanente à Séoul, en Corée du Sud, d’où j’informe le public à propos du fonctionnement du régime de Kim Jong-un. En 2013, l’agence de presse officielle de Pyongyang a fait savoir que la police secrète promettait de supprimer mon existence de notre univers. La dictature et le totalitarisme sont des géants aux pieds d’argile : une voix discordante perce et tout l’édifice se sent menacé. La chance m’a permis de me libérer de cet enfer, mais plus encore d’une littérature dévoyée, dénaturée. Je peux désormais écrire librement sur tous les sujets. Écrire pour la paix et la justice.

Traduit du coréen par Shirley Lee

Le Furoncle

Barbara Abel

— Le style est la seule chose que personne ne pourra jamais vous enseigner !

Dans l’un des spacieux ateliers de l’Académie d’Art Graphique, une vingtaine d’étudiants de dernière année font face à leur chevalet. Parmi eux, Antoine Tournier et Vincent Luna échangent un regard à la fois complice et moqueur. Au centre de la pièce, l’agrandissement d’une photographie représente le visage d’une femme d’âge mûr, dont le regard impérial force le respect. Chacun tente de le reproduire le plus fidèlement possible, même si cette fidélité est plus dévouée à la vision personnelle de ces artistes apprentis qu’à réaliser une copie conforme de l’original.

— Le style, c’est ce qui vous échappe ! poursuit le professeur Dandois en déambulant d’un pas lent entre les chevalets.

À l’instar de la phrase précédente, Antoine et Vincent ont déjà entendu celle-ci de nombreuses fois, de même que celle qui va suivre et que l’enseignant se plaît à répéter inlassablement.