Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arpa

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

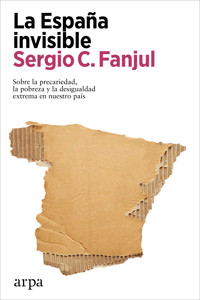

¿Qué es la pobreza? ¿Cómo afecta la desigualdad a los privilegiados? ¿Nos ha llevado el capitalismo tecnológico al avance imparable del precariado? ¿De qué manera amenaza la desigualdad meritocrática con resquebrajar nuestro sistema? La sociedad contemporánea ha logrado un desarrollo material sin precedentes, y sin embargo la calidad de vida ha disminuido en amplios sectores de la población aumentando con ello el malestar social. Tanto es así que en Estados Unidos la «muerte por desesperación» está afectando a la clase trabajadora, y los efectos de la pandemia y las sucesivas crisis económicas no hacen más que empeorar el fenómeno. En España, existen diferentes mecanismos para hacer invisible este malestar, como la expulsión de las personas sin hogar de los centros urbanos, la promoción acrítica de la cultura del esfuerzo o la normalización de la desigualdad. En una magnífica combinación de ensayo y crónica, Sergio C. Fanjul da voz a los trabajadores precarios, a las personas sin hogar, a las que se ven obligadas a okupar una vivienda propiedad de un fondo de inversión, a las que son agredidas por las calles víctimas de la aporofobia... En su exploración, Fanjul deja testimonio sobre la segregación urbana que invisibiliza a las partes más bajas de la sociedad, visita los albergues donde tratan de sobrevivir los que no tienen nada y deja constancia de la debilitación de la organización sindical, que ha dado paso a una cultura del trabajo posfordista. Un intrépido viaje por la España invisible que no forma parte del imaginario popular, nublada por las promesas de la meritocracia, la competitividad, el individualismo, la indiferencia y el pensamiento positivo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LA ESPAÑA INVISIBLE

Sergio C. Fanjul

LA ESPAÑA INVISIBLE

© del texto: Sergio C. Fanjul, 2023

© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.

Primera edición: abril de 2023

ISBN: 978-84-19558-11-4

Diseño de colección: Enric Jardí

Diseño de cubierta: Anna Juvé

Maquetación: Nèlia Creixell

Producción del ePub: booqlab

Arpa

Manila, 65

08034 Barcelona

arpaeditores.com

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

SUMARIO

CAPÍTULO 1

España no es lo que parece

CAPÍTULO 2

Formas en las que asoma el malestar

CAPÍTULO 3

Historia de las pobrezas: la piedad o la horca

CAPÍTULO 4

Víctimas del sinhogarismo

CAPÍTULO 5

Los últimos refugios para los que no tienen nada

CAPÍTULO 6

Los desahucios y el problema de la vivienda

CAPÍTULO 7

La segregación urbana y la desigualdad

CAPÍTULO 8

El odio al pobre

CAPÍTULO 9

Precarios del mundo, uníos

CAPÍTULO 10

Meritocracia y pensamiento positivo 221

EPÍLOGO

Construir el futuro

1

ESPAÑA NO ES LO QUE PARECE

El centro de la ciudad es pura fantasía. Las masas se apelotonan al anochecer de un sábado, creando un fluido viscoso que avanza a duras penas por las calles. Un fluido torpe, de carne y hueso, pero sobre todo de deseo, iluminado por los escaparates e hipnotizado por el fetiche de la mercancía. Los estímulos atacan: ofertas irresistibles, carbohidratos ineludibles, peinados imposibles e increíbles promesas de un futuro mejor a cambio de un puñado de euros. Es difícil no ser absorbido por los tentáculos de esta maquinaria sexi, por sus hermosos cantos de sirena, aunque esté a punto de colapsar, aunque se dirija a los abismos.

En la plaza Mayor de Madrid, un hermoso conjunto arquitectónico levantado en tiempos de Felipe III, los turistas pasean, descansan, miran la vida pasar. Todavía no ha llegado la pandemia de coronavirus, ese ente microscópico que va a poner el mundo macroscópicamente del revés. Un piso en esta zona es prohibitivo, porque la mayoría se dedican al alquiler turístico y no a albergar a los vecinos de esta ciudad que quiere ser global, a duras penas. «Si te cae un piso aquí —dice un propietario en la prensa—, te forras». Un café con leche en una de las terrazas que se despliegan sobre el vetusto empedrado puede costar más de tres euros. El Spiderman Gordo, uno de los actores callejeros que trabajan aquí (va vestido como El Hombre Araña, pero luciendo una prominente y cómica barriga), se hace fotos con los visitantes y lucha contra «los malandrines», como le gusta decir. Es el personaje más famoso de la plaza, incluso más que el olvidado rey en su estatua ecuestre. Cuando oscurece, todo se llena de cálidas lucecitas.

En las calles circundantes, para quien quiera fijarse, se escenifica una sociedad a dos velocidades, dos esferas cada vez más separadas y ajenas. Una joven rider cabalga su precaria bicicleta, probablemente cargada de hamburguesas, esquivando coches mientras mira la pantalla luminosa de su smartphone, que dicta dónde se halla su destino. Una mujer sale por la puerta de atrás de un hotel con las lumbares doloridas: ha pasado haciendo camas demasiado tiempo por demasiado poco dinero. Los subsaharianos tienden su mercancía en el suelo, sobre una sábana, y mantienen un ojo puesto en la posible llegada de la policía municipal. Un grupo de señores lleva mucho tiempo sin nada que hacer en la vida, así que se pasa la tarde tomando una lata de cerveza de medio litro. Y luego otra. Y luego otra. Otro señor, más emprendedor, desciende las escaleras del metro esperando hacer algo de negocio vendiendo una caja de chicles y algunas porras de Kojak. Un artista callejero contiene la respiración para parecer una estatua y así generar cierta rentabilidad, otros, disfrazados de Bob Esponja y Hello Kitty, se pelearon hace unos años, probablemente por los clientes, en una alegre muestra de la competitividad contemporánea.

Ajena al lío circundante, una ceremonia silenciosa sucede cada noche. Decenas de personas llegan a los soportales y montan en las esquinas sus precarios dormitorios con tabiques de cartón. Se envuelven en sacos de dormir y mantas envejecidas. Acarrean maletas, mochilas, bolsas de plástico llenas de cosas. Lo hacen lentamente, con parsimonia, meditabundos, algunos fuman y charlan entre ellos. No sé cuánto tiempo lleva esta gente durmiendo aquí, parece que siempre ha habido personas sin hogar en la plaza Mayor. Que son una pieza más de este decorado que alberga otras ceremonias mucho más importantes, las del espectáculo, las experiencias y la compraventa. Estos que duermen en la calle, estos que viven en una dimensión paralela, estos que hemos conseguido no ver, estos son los pobres. Nadie los mira. Se acuestan muy temprano.

EL MALESTAR EN ESPAÑA

La sociedad contemporánea ha logrado un desarrollo material sin precedentes, sin embargo, se experimenta una cada vez menor calidad de vida en amplios sectores de la población. Este libro trata sobre el malestar social cada vez más generalizado y la manera en la que lo invisibilizamos. «La maldición de la pobreza radica más en la invisibilidad que en la indigencia», escribió Hannah Arendt. Los problemas sociales en España aparecen con frecuencia en las noticias, pero no parecen atraer demasiada atención en las tertulias televisivas ni en las charlas de bar: es como si se tratase de problemas domésticos, individuales, de anécdotas más que de un gran reto para el país. Siempre parece haber cuestiones más acuciantes, debates más morbosos, más virulentos. La sociedad se mira con indulgencia y muchas veces los pobres, en un giro raro a la cita de Arendt, son invisibles hasta para sí mismos. En España hay pobreza, precariedad, desigualdad, descontento, sin embargo, este malestar no parece tomar protagonismo en el escenario social en la medida que merece. La vida se va pareciendo a la serie El juego del calamar, a un concurso televisivo, a una lucha encarnizada por la supervivencia o el éxito cuyas consecuencias van sedimentando en nuestro malestar físico y mental. Mientras tanto, dentro de la tele, en las fotos cuadradas de Instagram o en la furia festiva que atraviesa las terrazas, todo brilla.

Según qué temporada, la paz social resulta extraña. No en todos los lugares se mantiene: es frecuente que, aquí y allá, se registren picos de protestas y algaradas callejeras que ocuparán un párrafo menor en los libros de Historia del futuro, si es que en el futuro quedan libros. En el panorama internacional se registran estallidos con cierta frecuencia: el malestar se va acumulando de manera sorda, lentamente, hasta que un día revienta por un motivo que, en principio, parece menor. Las protestas estallaron en México en 2007 por la subida del precio de las tortillas de trigo con las que se hacen los tacos: con las cosas de comer no se juega. En Brasil, en 2016, el detonante fue el aumento en el billete del autobús. También la subida de las tarifas en el transporte público de Santiago de Chile, en 2019, propició un estallido social que llevó a un cuestionamiento general del país y su Constitución. Las violentas y duraderas protestas de los «chalecos amarillos» franceses, en 2018, fueron encendidas por un impuesto al combustible, y pusieron en jaque al Gobierno de Macron, que no supo preverlas y difícilmente manejarlas. En 2022, hubo nuevos movimientos en Francia, recogiendo el testigo, pero esta vez conducidos por la izquierda. Se convocaron paros por la inflación y la carestía de la gasolina: una huelga en las refinerías casi colapsó el país. A veces el hartazgo se va acumulando poco a poco, día a día, contrariedad a contrariedad, hasta que un día llega la gota que colma el vaso. Y el vaso se colma.

Otras veces ocurre sordamente. En Estados Unidos se ha descrito el concepto de muerte por desesperación (death by despair), según el término acuñado por los economistas Anne Case y Angus Deaton. Se trata de la alta tasa de muertes, contadas en cientos de miles cada año, debidas a las también llamadas enfermedades de la desesperación: el alcoholismo, el suicidio o la sobredosis de drogas (Estados Unidos sufre una grave crisis relacionada con la epidemia de opioides, y muchas de las adicciones son causadas por fármacos recetados por los médicos). Según estos investigadores, la clase trabajadora blanca estadounidense, seguida de la comunidad hispana y afroamericana, estaría siendo fuertemente afectada por esta circunstancia, debido a las difíciles condiciones socioeconómicas que sufren. La pandemia y la crisis económica no habrían hecho más que empeorar el fenómeno. El malestar se está cobrando miles de vidas: la injusticia social no solo se debe contar en dólares, sino también en muertes.

En España no parece que se haya llegado a ese punto, ni de protesta ni de desesperación. Disponemos de diferentes mecanismos para hacer invisible el malestar, de igual manera que convivimos tranquilamente con la amenaza nuclear. Por ejemplo, expulsar a las personas sin hogar de los centros urbanos. Promover acríticamente la cultura del esfuerzo. Normalizar la desigualdad. Abrazar el brillo engañoso de la meritocracia. Dejar emerger la aporofobia más cruel. Ensalzar la competición social salvaje. Romantizar la pobreza. Soportar desahucios invisibles. Inventar términos cool para disfrazar la precariedad. Aplaudir los procesos de gentrificación y turistificación como parte de la modernización de las ciudades. Aceptar la innovación tecnológica como progreso a cualquier precio. Hacernos presos de la segregación urbana. Despreciar los derechos de los trabajadores y a aquellos que los defienden. Practicar la autoexplotación con la esperanza de un futuro personal mejor. Mirar para otro lado, literalmente, cuando alguien pide una ayuda por la calle. Una tupida madeja de procesos sociales, culturales, mentales, que funcionan a diferentes niveles, desde la gran política a la vida cotidiana, destinados a hacernos dejar de ver las partes más oscuras de un sistema cada vez más injusto.

«Cuando determinados hechos resultan especialmente enojosos, y afectan a la propia seguridad y la autoestima personal, hay quienes no pueden remediar la inclinación a girar la cabeza y mirar para otro lado, incluso hay quienes intentan cerrar las puertas de su entorno, de su casa, como ocurría cuando amenazaban las epidemias medievales y se pensaba que de esta manera se hacían más inmunes a los contagios. Incluso para aquellos que no son expertos y no están acostumbrados a estadísticas e informes, basta con abrir bien los ojos y mirar alrededor para entender lo que está ocurriendo», escribe el sociólogo José Félix Tezanos en su libro La sociedad dividida.

Ahora, mientras escribo estas líneas, después de varias crisis encadenadas, con los efectos de la pandemia aún sin resolver, la llegada de la guerra de Ucrania y la inflación rampante, da la impresión de que ese poso de descontento, esa penuria vivida en silencio por una ciudadanía exhausta puede comenzar a desbordar, como hemos visto en diferentes protestas populares, que corren el peligro de ser capitalizadas por la derecha y la extrema derecha. En los primeros compases de 2022 llenaron las calles protestas, paros, grandes manifestaciones, de diferentes sectores laborales, los agricultores, los transportistas, los ganaderos, los pescadores, con motivo del alza de los precios (en el combustible, la energía, los alimentos, el agua, etc.), de la decreciente calidad de vida y las pocas perspectivas de futuro, que por momentos trataban de emular (aunque sin conseguirlo del todo) las protestas de los chalecos amarillos franceses, que marcaron un antes y un después en el país vecino, ya de por sí poseedor de una amplia y longeva cultura de la protesta.

Lo cierto es que España había encadenado numerosos hitos en la escalera del éxito. Desde el desarrollismo franquista, la apertura al exterior y la llegada del turismo, que empezaron a cambiar aquel cuadro gris de cuarteles, crucifijos y sotanas, la imagen del país, hacia dentro y hacia afuera, no había dejado de mejorar: una Transición que se publicitó como modélica, la ahora tan reivindicada presidencia de Felipe González, el ingreso en la Comunidad Económica Europa, el año milagroso de 1992, el «España va bien» del presidente Aznar, el ingreso en la «Champions League» económica del presidente Zapatero… Así creció el optimismo español hasta la debacle de 2008. Después de la crisis financiera mundial, para algunos una estafa, y tras la explosión de una burbuja inmobiliaria hipertrofiada, la economía quedó en ruinas y nunca volvió a ser la misma. Y, entretanto, la juventud ha sido una de las máximas castigadas por las crisis encadenadas: sufre un alto desempleo, le es muy difícil emanciparse y mucho más formar una familia: esta es una de las razones, además de las culturales, por las que la natalidad es baja. Antes del estallido de las protestas del 15M, el grupo Juventud Sin Futuro, que fueron germen de lo que después sucedió, tenía el siguiente eslogan: «sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo». Más de un decenio después, el eslogan sigue vigente… con excepción de la última parte: el miedo crece.

La percepción del país, sin embargo, no parece haber sufrido tanta mella. La reputación general de España entre los españoles, según un estudio del Real Instituto Elcano, es de 72 puntos sobre 100, lo que podríamos calificar como un notable. España es el país más desigual de la Europa occidental y un estudio de Funcas, también de 2020, arrojaba que, si bien la percepción de los españoles de la desigualdad era alta, estaban poco dispuestos a pagar más impuestos para paliarla, lo cual expresa una cierta desconexión entre la circunstancia personal y la coyuntura colectiva del país: los ciudadanos particulares no parecen demasiado dispuestos a hacer sacrificios por el bienestar común, y puede no ser extraño después de la continua campaña de descrédito de los impuestos por parte de los sectores ultraliberales que ganan fuerza en el terreno comunicativo, sobre todo en Internet.

Llegó el virus, en 2020, recorrió el planeta, mató a millones, paralizó economías, y la cosa solo pudo ir a peor. Aunque a principios de 2022 la economía parecía encarrilada, el informe Foessa hacía hincapié en la grave herida que la pandemia dejaba en la sociedad. La exclusión social grave pasó de afectar al 8,6 % de los ciudadanos en 2018 a hacerlo al 12,7 % en 2020, particularmente a los jóvenes. Según Comisiones Obreras, un 75 % de los trabajadores jóvenes son precarios. Hay más de 40.000 personas sin hogar, según Cáritas.

Si la ciudadanía parece haber normalizado el malestar social, también algunos políticos. Fue llamativo el caso del portavoz de la Comunidad de Madrid Enrique Ossorio: en una comparecencia pública, en marzo de 2022, delante de las cámaras y los micrófonos, giraba sobre sí mismo, muy teatralmente, mirando al suelo, como si hubiese perdido las llaves. Lo que había perdido eran los pobres. Un informe de Cáritas había revelado altas cifras de pobreza en la Comunidad de Madrid, pero Ossorio no llegaba a verlas. «¿Por dónde estarán?», se preguntaba, en una comparecencia pública que generó amplia polémica. No es raro: nos cuesta apreciar nuestra precariedad. Por ejemplo, en dos décadas el porcentaje de personas que se consideran clase obrera cayó del 50 al 16 %, según una encuesta del CIS. Además, en España se da un fenómeno curioso: disociamos el curso de la sociedad al completo de nuestro futuro individual, como si lo que le pasara a la comunidad no nos fuera a afectar a nosotros mismos y las malas noticias nunca salieran de las páginas de los periódicos. El 57 % de los ciudadanos son pesimistas sobre el devenir del país, pero solo el 7 % espera que su vida personal empeore, según una encuesta de la agencia Eurofund de la UE. Esto es lo que se llama la brecha de pesimismo y la española es una de las mayores de la UE, solo superada por la croata.

Aunque una parte importante de lo que narra este libro sucede en la ciudad de Madrid, donde resido desde hace más de veinte años, cuando llegué siendo un chaval que venía a terminar la carrera de Física, pero que acabó, tras licenciarse, dedicándose al periodismo y la escritura. Una ciudad grande como esta (el 80 % de la población vivirá en 2050 en espacios urbanos, según prevén las Naciones Unidas) es un buen escenario para apreciar procesos como los descritos, aunque creo que las causas y las consecuencias se pueden extrapolar a cualquier otro lugar del país (e incluso a otros países), porque los problemas que se describen son problemas de la sociedad entera, de la cultura y del sistema económico en el que sobrevivimos. Muchas personas con problemas económicos, además, se concentran en las grandes ciudades donde se piensa que las facilidades son mayores, tanto para conseguir algún trabajo para la supervivencia como para obtener ayuda de los transeúntes o bien en las ONG, bancos de alimentos, albergues o comedores sociales. Si bien los datos que utilizo son nacionales, muchas veces busco ejemplos concretos, ejemplos con ojos y piernas, en la ciudad que me acoge, y muy especialmente en mi barrio, Lavapiés y alrededores, donde el problema social es notorio y contrasta con la imagen de moda de la zona: la revista de tendencias Time Out designó en 2018 a este barrio como el más cool del planeta, en otro ejemplo palmario de cómo se dejan de ver las infraviviendas, el reto de la integración, los desahucios, el sinhogarismo o la desigualdad, todos ellos muy presentes en ese puñado de calles, para ver solo bares de moda donde sirven cócteles sofisticados y batidos smoothies, y salas de teatro alternativo donde asistir a espectáculos de perfomance o pequeñas obras de contenido social.

Llega un momento en el que la pobreza acaba por aflorar, y no solo en las movilizaciones y protestas que se han registrado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló en enero de 2022 lo que es evidente a cualquier paseante: que en las calles de Madrid, y de muchas otras ciudades, cada vez se hace más palpable la desesperación, encarnada en las personas sin hogar que se acurrucan por portales, esquinas y cajeros o las que recorren las calles como fantasmas pidiendo una moneda para sobrevivir. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, respondió a la muy española manera del avestruz: «La izquierda se empeña en creer que Madrid es Cuba». Curiosamente, España lidera el optimismo en la UE: un 50 % de la población piensa que las cosas irán a mejor, según la Encuesta Mundial de Final de Año de Gallup International. En contraste, cada vez somos menos felices: desde 2019 el índice de felicidad ha bajado 20 puntos. Un desfase entre realidad y expectativas muy típico de los españoles del siglo XXI.

¿POR QUÉ TODO ES TAN BONITO?

Cuando era niño me llamaban mucho la atención las personas en situación de pobreza que pululaban por las calles de Oviedo, supongo que como se la llaman a muchos niños. Siempre me quedaba mirando a los pobres callejeros, preguntándome qué hacían tirados por ahí delante de un cartel escrito a mano, vagando por las calles, mirando al cielo demasiado tiempo, pintando con tizas de colores las aceras, esperando el tintineo de una moneda dentro de la lata cuando yo salía de misa de ocho con mi tía Vicen, la misma que me decía, como hacían tantas abuelas (mi tía ejercía de abuela para mí), que yo podía acabar como ellos. Era común que los padres y las abuelas le dieran una moneda al niño para mandarlo, como un coche teledirigido, con no poca timidez, a depositar las veinticinco pesetas sobre el plato de plástico del mendigo. Supongo que era una forma algo burda de iniciar a los pequeños en los valores de la caridad. Aquello de que yo mismo podía acabar cayendo en la pobreza extrema entonces me parecía un cuento de viejas: ¿qué podía pasar para que una persona que nace en un cómodo hogar de clase media y dispone de toda la protección y oportunidades acabase sin nada, en la calle?

Más tarde supe que puede pasar, y que pasa: que por lo general la pobreza se hereda de generación en generación, pero también que un cúmulo de circunstancias desfavorables, una carambola de desgracias, puede llevar al millonario más exitoso a vestir harapos y pedir limosna, como ocurre en algunas películas de Hollywood: es la inversa del sueño americano, la pesadilla universal. A los niños les llama especialmente la atención la pobreza porque en sus cabezas todavía no se ha normalizado la desigualdad. Resulta difícil de entender, cuando el cerebro está aún tierno, que unos tienen mucho y otros tienen poco, que el mundo está montado de esta manera, y que, si bien influye el esfuerzo y el talento, el estatus socioeconómico depende en buena medida de circunstancias que escapan al control de cada uno.

Un niño puede preguntarse cómo es posible que algunas personas sean premiadas con una riqueza que no podrían consumir aunque vivieran varias vidas gastando cientos de millones al día. Algunos supermillonarios han hecho aportaciones cruciales a la Humanidad, es cierto, por ejemplo, en el terreno tecnológico, pero otros se han limitado a especular o a heredar. Personas que dedican su vida al cuidado de los demás o a curar enfermedades graves, cuyas aportaciones son igual de valiosas, no son premiadas de la misma manera, mientras que otros, los perdedores en este sistema irracional de reparto de las recompensas, se ven obligados a sobrevivir con menos de un dólar durante toda su existencia. Con el tiempo nos vamos acostumbrando a estas desigualdades, lubricadas por el discurso del esfuerzo individual, hasta que se nos hacen naturales. La injusticia estructural tiene difícil acomodo en una mente infantil que intenta comprender el orden del mundo y que, por tanto, da por hecho que existe un orden, que las cosas son como tienen que ser, que la justicia sucede como al final de los cuentos, cuando todo acaba siendo como debe. El proceso de maduración de la persona incluye esa aceptación de la desigualdad, aceptar que las cosas son como son, que siempre han sido así y que resulta difícil, casi imposible, cambiarlas. Que somos presos de una lotería cósmica. El pensamiento cuñado. Cuando los niños preguntan por la desigualdad no están haciendo preguntas ingenuas, como nunca suelen ser las de los niños (¿por qué el cielo es azul?, ¿por qué los pájaros vuelan?), aunque muchas veces, cuando no sabemos cómo responder, les digamos que dejen de preocuparse por tonterías.

Por aquellos años, los años ochenta, cuando yo observaba obnubilado a la gente callejera, y preguntaba a los mayores qué les pasaba, los autores de la corriente ciberpunk imaginaron un distópico mundo futuro, que caía más o menos por estas fechas. En las novelas de William Gibson o Bruce Sterling se describe una realidad que se parece bastante a la nuestra: polarización, desigualdad, manipulación, grandes corporaciones tecnológicas que dominan un mundo de estados pusilánimes, hackers, guerras digitales, una población inserta y presa en una gran Red global, pobreza extrema. En el ciberpunk, el desarrollo tecnológico no ha conseguido la promesa de la emancipación, que en realidad nunca fue tal, sino que nos ha llevado a un futuro de dominación y desastre. Un mundo donde siempre es de noche, en sucias megaciudades llenas de rótulos de neón e increíbles avances digitales que, a pesar de lo increíble, no han beneficiado a la población general, solo a unos pocos. Igual que ahora, se confunde innovación con progreso. Como en Blade Runner, Akira o Ghost in the Shell.

En nuestra realidad también vivimos bajo la alargada sombra de grandes corporaciones que muchas veces son más poderosas que los Estados, bajo la amenaza tecnológica, entre profundas capas de pobreza y grandes desigualdades. La diferencia es que nuestra realidad no es fea, sino hiperdiseñada y cuqui, escrita por Mr. Wonderful y por los gurús del pensamiento positivo. El capitalismo neoliberal, el capitalismo de seducción, ha tenido éxito en el encauzamiento de los incontrolados chorros de deseo y el consumo low cost, en la difícil tarea de construir una realidad brillante y plastificada, no desastrada y marginal como la del ciberpunk. De modo que nuestro Fin del Mundo será estéticamente bello. Eso sí, por la calle ya hay mucha gente ciborg con ropa flúor y pelos de colores.

En España también se vive esta ambivalencia entre la imagen superficial y el fondo de las cosas: reluce una imagen cosmética de modernidad mientras se convive con el malestar. Sin embargo, la imagen que se da y que se tiene del país, la Marca España que se vende al exterior, pero que también se ha grabado en el interior de nosotros mismos, es el de una sociedad avanzada: clónicos bares de interiorismo hipster, centros comerciales con suelos tan brillantes que dan ganas de lamerlos, una de las mejores infraestructuras tecnológicas del mundo, una ciudadanía siempre atenta a replicar minuciosamente las últimas modas globales, un consumo a la última, los mejores estilismos a precio de saldo y las últimas tendencias gastronómicas en locales de fast food.

Los más desfavorecidos, o viven excluidos del sistema, o son incluidos a través de una ilusión de somero bienestar gracias a los buenos precios de las plataformas audiovisuales, el botellín de agua que te regalan en el Uber o los servicios del gimnasio low cost, al tiempo que la precarización aumenta y la desigualdad produce una concentración de riqueza que recuerda a la producida entre los siglos XIX y XX, una belle époque para los pocos que acumularon en un mar de escasez y pobreza. Marcas como Gucci o Versace, como talismanes que hipnotizan a las masas, ya son casi más idiosincráticas de las clases populares aspiracionales (como se ve en los vídeos musicales de ciertos raperos y traperos) que de las capas acomodadas. En sentido contrario, las grandes estrellas de la música urbana tratan de cubrirse de una pátina de marginalidad, en lo que algunos, como el ensayista Iñaki Domínguez, han llamado aporofilia, la romantización de la pobreza: aporta distinción parecer pobre y marginal. El precariado sin conciencia de clase y sin organización sindical, inmerso en una cultura del trabajo posfordista que impide la unión de los trabajadores, encantado por los sortilegios de la cultura del esfuerzo y la autoexplotación, crece notoriamente frente al antiguo proletariado organizado que, con mayor o menor fortuna, defendía sus derechos y presionaba para el mantenimiento del estado del bienestar. Hasta los riders que recorren las calles repartiendo carbohidratos a domicilio con unas condiciones laborales deficientes son presentados a menudo como muestra de modernidad y cosmopolitismo. Como en Matrix, otra fantasía de corte ciberpunk, se superponen dos realidades paralelas. ¿Por qué, pues, todo es tan bonito?

UN SISTEMA BIEN ENGRASADO

Una de las formas de engrasar los engranajes del sistema e invisibilizar la precariedad es el pensamiento positivo, la llamada industria de la felicidad. El dogma socioeconómico nos dice que tenemos que competir, salir de nuestra zona de confort, perseguir nuestros sueños y lograr el éxito. Es una visión del mundo que divide entre ganadores y perdedores, vencedores y vencidos, más parecida a un darwinismo social, en el que sobrevive el mejor adaptado, que a una sociedad que coopera para lograr unos objetivos de bienestar común. En este escenario es comprensible que los pobres sean despreciados o ignorados. Desde este punto de vista perverso, los pobres no solo son desgraciados, sino que también son culpables. Se insinúa que quien no tiene suficiente, quien ha sufrido un revés, quien es pobre, se lo merece de algún modo: no se ha esforzado demasiado, no ha dado el cien por cien, no ha tentado a lo imposible.

«La ideología dominante dice que la jerarquía social es una jerarquía de habilidades, por lo que las personas en la cima piensan que son mejores que otras. Todos tendemos a juzgar el valor personal del otro por su riqueza externa», me dijo una vez Richard Wilkinson epidemiólogo social británico, activista contra la desigualdad y cofundador de The Equality Trust. También me dijo, y es obvio, que lo que uno consigue en la vida no depende únicamente de su esfuerzo, de su talento o de su ambición, sino de otras circunstancias externas.

No es lo mismo nacer en la adinerada urbanización de La Moraleja que en el obrero barrio de Entrevías, en Vallecas, el más pobre de Madrid. La meritocracia no existe en el mundo real, y si existiese, no está claro que fuera deseable, como señala el filósofo Michael Sandel: es un sistema que produce élites arrogantes, convencidas de una valía que tal vez no es real, y masas ninguneadas, y por ello resentidas contra los de arriba. Les han dicho que no valen, y que por eso ocupan ese lugar en la sociedad. Sandel observa que esto es una de las fuentes del populismo cuyas consecuencias son la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y hasta el asalto el Capitolio, en Washington D. C., en un día inverosímil e histórico a comienzos 2021, cuando un hombre disfrazado con cuernos de bisonte mancilló el templo más sagrado de la democracia estadounidense.

Parte de esta ideología perversa salió a flote en el fango de las redes sociales y en ciertos medios de comunicación con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en España, en 2020: desde la derecha se le llamó «la paguita», dando a entender que las personas que iban a acceder a un ingreso de unos 400 euros eran vagas y aprovechadas: querían vivir como reyes a costa de la teta del Estado. Vivir como reyes con una paga mensual de 400 euros es algo bastante improbable, pero eso no parecía alterar el discurso de la ultraderecha. Es una muestra de uno de los debates más importantes en torno a la pobreza: si hay que atajarla por medio de la justicia social y los derechos (porque, se entiende, la pobreza es causa de una injustica estructural en la forma en la que se organiza la economía) o si es preciso aliviarla mediante la asistencia (o la caridad, una visión propia de otras épocas), lo que implica que el mundo es justo tal y como es.

Estos problemas, aunque pueden ser causados por motivos individuales, también tienen fuerte raigambre social. «Parte de las causas de la suerte de los pobres tienen que ver con la estructura social: bajo nivel de protección, poca capacidad de redistribución de la riqueza, escasísima vivienda pública, mal funcionamiento de los servicios sociales, avance del individualismo posesivo en vez de una solidaridad de corte republicano», me dijo el sociólogo Pedro Cabrera. «Un fracaso personal es un fracaso social».

LA POBREZA EN LA CIUDAD

La desigualdad y la pobreza están fuertemente enraizadas en los espacios urbanos, en los modos en los que se conforman las ciudades que concentrarán a la mayor parte de la población mundial en los próximos años. Mediante los procesos llamados de segregación urbana, las personas de rentas más altas se concentran en determinados barrios, los barrios ricos, y las personas de rentas más bajas lo hacen en otros: entre ambos lugares hay grandes diferencias en urbanismo, infraestructuras, servicios públicos, transportes, espacios verdes… y los pobres, claro está, salen peor parados. Tanto es así que se detecta una diferencia en la esperanza de vida de varios años entre las personas que viven en los barrios ricos y las que viven en los barrios pobres.

Curiosamente, los más pobres, los pobres extremos que no tienen ni hogar, pueden acabar recalando en pleno centro de las urbes, esos lugares donde mucha gente quiere vivir, pero no puede pagarlo. Allí es más fácil sobrevivir, hay más tránsito, más vigilancia, más formas de conseguir limosna o comida, todo es accesible andando. El centro de las ciudades no es acogedor para el pobre, pero es más acogedor que otras zonas más alejadas de la ciudad. Ahí, en medio del bullicio, de la economía desbocada contra sus propios límites, podrían ser Diógenes el Cínico, que vivía cubierto de harapos, metido en un barril. Cuando fue a verlo Alejandro Magno, con el fin de cumplir los deseos del viejo, le dijo: «Apártate, que me quitas el sol». Ahora no hay un orgullo semejante al del anciano filósofo.

Quién sabe qué historias rodean a las personas que viven entre cartones, en la plaza Mayor de Madrid, embarcados en una fiesta que no los admite. Qué herencias, qué inercias, qué genéticas, qué reveses, qué vueltas del destino, qué malas decisiones o qué desgracias azarosas. Un pie sucio asoma por la esquina de una de las cajas. Entre las mantas amarillentas se intuye una cabeza cubierta de pelo grasiento. Los ojos de un hombre tumbado al borde del callejón que da a la calle Mayor miran a los viandantes como si viera el lento suceder de las olas. Los ojos de los viandantes lo evitan. «Si los pobres aparecen de algún modo [en la historia, en la literatura, en el discurso público], suele ser como los personajes de alguna anécdota edificante o de algún episodio trágico, como alguien a quien admirar o por quien sentir pena, pero no como una fuente de conocimiento, no como personas a las que se deba consultar lo que piensan, lo que desean o lo que hacen», escriben Banerjee y Duflo en Repensar la pobreza.

«Estábamos en la plaza Mayor, pero la policía viene y nos echa», me dice una cabeza que, como Diógenes, asoma de unas cajas de cartón, a las puertas del Teatro Real de Madrid, donde se representan sofisticados espectáculos operísticos y delante de cuya fachada se congregan varias personas sin hogar para montar su precario campamento y pasar la noche. En la plaza Mayor ya no duerme nadie. Algunas asociaciones como Solidarios para el Desarrollo o Acción en Red han denunciado el hostigamiento a estas personas sin hogar por parte de la Policía Municipal, como si el Ayuntamiento quisiera limpiar algunas zonas del centro de la ciudad, barrer bajo la alfombra, hacer como si nada. Eso mismo me dicen las personas que viven a la intemperie en las calles y plazas aledañas. En realidad, no han tenido que irse tan lejos.

Otras informaciones, que ofrece el propio Ayuntamiento, dicen que han sido trasladados a albergues y otros centros, que todo era por su bien, y por la salud pública. Pero nada está claro, nadie sabe decir qué ha pasado, qué es lo que pasa con las personas que desde siempre duermen en la plaza Mayor de Madrid. Es una muestra de la capa de invisibilidad que se aplica a la pobreza. Mejor empujar a las personas sin hogar a lugares menos turísticos, a albergues en barrios lejanos, colocar a las prostitutas en otros recintos o periferias, allí donde no molesten ni interrumpan el justo discurrir de las cosas. Qué importa. Al fin y al cabo, son pobres.

2

FORMAS EN LAS QUE ASOMA EL MALESTAR

El australiano Philip Alston, un hombre flaco, canoso, de porte señorial, conocía España en su faceta turística: el sol y la playa, las delicias gastronómicas, la gran oferta cultural. También por su historia reciente: una Transición que asombró al mundo o una evolución económica que permitió al país equipararse rápidamente con los de su entorno. Pero cuando vino a trabajar sobre el terreno, como relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), descubrió otra faceta, parte de la España invisible. «He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país, barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados», declaró después de un detallado viaje por Madrid, Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña. Los españoles no sabían dónde vivían, habían aprendido a dejar de ver los problemas de la propia sociedad.

El país que describe Alston es desolador: «España le está fallando por completo a buena parte de su sociedad, aquella que vive en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea». Al mismo tiempo, señala, los grandes ganadores son las empresas y los ricos, que han obtenido beneficios y que cada vez pagan menos impuestos. Achaca la situación, pues, a una decisión política: la de premiar a los poderosos y olvidar por el camino a buena parte de los ciudadanos, que no se habían podido recuperar de la recesión de 2008. Recortes en los servicios públicos, alto nivel de desempleo, crisis de vivienda, un sistema fiscal injusto, un sistema de protección social inadecuado, un sistema educativo segregado y anacrónico, una mentalidad burocrática arraigada, más preocupada por los trámites formales que por el bienestar, todo ello conduce, a juicio del relator, a una situación de pobreza generalizada. En 2018, el 26,1 % de la población en España, y el 29,5 % de los niños, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Una de cada cuatro personas. Uno pasea por la calle, enciende la televisión, lee los periódicos, mira alrededor y se pregunta: ¿por qué no es más notoria la crisis social? «España debería mirarse de cerca en el espejo, —opina Alston—, lo que verá no es lo que desearía la mayoría de los españoles, ni lo que muchos responsables de formular políticas tenían planeado».

Las palabras del relator me resultaron demoledoras, pero no parece que tuvieran demasiado eco, más allá de los convencidos habituales y las asociaciones del ramo. El viaje de Alston finalizó en febrero de 2020, es decir, semanas antes de que aterrizara en España el coronavirus: el primer estado de alarma y el confinamiento «duro» comenzaron el 13 de marzo, y todo lo demás comenzó a girar obsesivamente en torno a lo pandémico. La nueva coyuntura vírica trastocó la situación por completo. Si la descripción que el relator hizo de España ya era muy preocupante, la pandemia solo sería capaz de empeorarla. Aproximadamente un año después del inicio de la pandemia, la organización Intermón Oxfam declaró en el informe anual sobre desigualdad que publica con motivo del Foro de Davos, que España podría llegar a cotas de pobreza no vistas antes. Lo llamaron «el virus de la desigualdad».

LA NATURALEZA DE LA POBREZA

Pero ¿qué es la pobreza? Para analizar la realidad social, son necesarios conceptos y herramientas precisas, pero a la hora de abordar el malestar, estas nociones preliminares no siempre están claras. De ahí que se haya debatido prolijamente sobre la demarcación de la pobreza y que se hayan creado nuevos conceptos, más omnicomprensivos, como el de exclusión social, que trata de recoger las nuevas tendencias del malestar en todas sus dimensiones, que son muchas.

A grandes rasgos, ser pobre consiste en carecer de los recursos materiales, culturales o sociales para vivir con dignidad. Chocar con la imposibilidad material de llevar una vida satisfactoria. Es una ausencia. Según se mire o se mida, la pobreza se puede definir de diferentes maneras. ¿Dónde poner la línea? No es un asunto baladí: es importante no solo para conocer la situación de la población, sino para tomar medidas efectivas para atajarla. Para responder a estas preguntas, me dirigí a la sede de Cáritas, en el madrileño barrio de Arganzuela, donde me recibieron dos sociólogos investigadores, también miembros de la Fundación Foessa, adscrita a Cáritas, que publica algunos de los informes sobre pobreza y exclusión social más consultados y citados en España. Daniel Rodríguez y Marina Sánchez-Sierra me sentaron en una gran mesa, una sala amplia y austera que tenía pinta de ser utilizada para celebrar conferencias y reuniones. La pandemia nos imponía la distancia y el rostro cubierto.

«¿Qué es la pobreza?», les repetí. Tenía preguntas muy sencillas, pero las respuestas no lo eran tanto. La más sencilla era esta: en la Encuesta de condiciones de vida (ECV), que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE), se registran los ingresos de todos los españoles y se calcula la mediana. Todo lo que esté por debajo del 60 % de ese valor se considera pobreza. Así, la pobreza se mide con un solo indicador: los ingresos. No se tienen en cuenta los gastos que uno tenga o el patrimonio, ni ningún otro aspecto sociológico o cultural. La pobreza severa es más profunda: se encuentra bajo el 30 % de la mediana. Según los datos del INE de julio de 2021, el umbral de pobreza severa era de 6.417,3 euros anuales para un hogar. Es decir, 535,8 euros al mes.

Suena diáfano, pero esa visión basada solo en los ingresos ha llegado a ser considerada demasiado simplista. Un concepto ampliamente utilizado y para muchos más útil que el de pobreza es el de exclusión social. Si la pobreza se mide únicamente teniendo en cuenta los ingresos, es decir, se relaciona con el dinero, la exclusión tiene que ver con más indicadores, trata de reflejar la situación global del individuo. El indicador AROPE (del inglés At Risk Of Poverty and Exclusion, en español En riesgo de pobreza y exclusión) incluye tres parámetros: uno es la tasa de pobreza, tal y como se ha descrito. Otro es la baja intensidad laboral: si una persona trabaja un 20 % menos de lo que podría trabajar, esa persona podría encontrarse en riesgo de exclusión. Y otro es la privación severa material, que tiene en cuenta si una persona puede calentar su casa, comer carne dos veces por semana, etc. Según el indicador AROPE, en 2019, el riesgo de pobreza y exclusión en España era del 26,4 %, el quinto país de la UE, con 12,5 millones de personas en esa situación. Según el Eurostat, el mismo año la pobreza era del 20,7 %, unos 9,6 millones de personas, las cifras divergen dependiendo de cómo se mida.

Pero, si existe la exclusión social, tiene que haber algo de lo que los excluidos están excluidos. El término ciudadanía social, acuñado en 1950 por Thomas H. Marshall, hace referencia a la ciudadanía poseedora de un conjunto de derechos económicos, sociales, culturales, etc. En la ciudadanía social los ciudadanos tienen cubiertas sus necesidades vitales más íntimas y pueden participar con normalidad en la sociedad. «Los componentes de una vida civilizada y culta, que habían sido monopolio de unos pocos, —escribió Marshall—, fueron puestos progresivamente a disposición de las mayorías». No se trataba solo de bienestar económico, sino de una sociedad que protegía e incluía incluso a aquellos que no eran los más afortunados o que caían en el infortunio, a los que necesitaban ser cuidados por el resto, a los niños, a los mayores, a los desempleados, a los enfermos: de ahí los subsidios de desempleo, las pensiones o los servicios públicos. Eso generaba una sensación de experiencia común, de vida compartida y esas ideas sociales llegaron a reflejarse en muchas constituciones (y no es que las constituciones fueran reformadas posteriormente, simplemente dejó de hacérseles caso).

Era un objetivo que desde mediados a finales del siglo XX fue perseguido, con notable éxito, por el estado del bienestar, que se levantó sobre todo en los países europeos de la posguerra y que empezó a perder sus pilares con la llegada de la hegemonía neoliberal, a partir de los años ochenta. Podría decirse que la exclusión social se refiere a la exclusión de ese tipo de ciudadanía, donde los derechos están asegurados. Y que produce una sociedad dual, a dos velocidades, en la que hay «integrados», que pueden vivir su vida de forma satisfactoria, y en la que hay «excluidos», inmersos en un proceso de múltiples paradas que puede llevarlos a la marginación total y la pobreza más absoluta, todo ello acompañado de un fuerte estigma, sentimientos de rechazo y repudio. «La noción de exclusión, incluso en su acepción común, connota una cierta idea de regresión o retroceso, de proceso que conduce a quitar algo que se había alcanzado o a lo que se tiene o se tenía derecho», escribe Tezanos.

En el indicador de exclusión de Foessa se miden hasta 35 indicadores diferentes relacionados con el empleo, los ingresos, la educación, la salud, participación o relaciones. El resultado es el Indice sintético de exclusión social (ISES), que toma valores desde cero, que señala integración plena, hasta 10, que representa la máxima situación de exclusión. Los indicadores que más pesan dentro del índice son el del empleo, porque tener un trabajo significa una fuerte protección contra la exclusión (aunque aumente el fenómeno de los trabajadores pobres: hoy en día tener un trabajo no exime de la pobreza) y el de la vivienda (la dificultad para acceder a una vivienda es con frecuencia determinante a la hora de caer en la exclusión). Una persona en el mayor grado de exclusión no tiene empleo estable, ni ingresos, ni vivienda, ni una red social, de familia y amigos, que le sirva de sostén vital. No tiene hueco en la trama social ni urbana, ni siquiera goza del papel de «pobre» que en modelos anteriores de sociedad ocupaban algunos como un escalafón social más con su función en el orden de las cosas (por ejemplo, ser objeto de limosna o encargarse de los trabajos más penosos). Es como si no existiera.

No todos los casos son extremos. Rodríguez ejemplifica mediante la figura de una mujer de ochenta años, llamémosla Luisa. Luisa es analfabeta, no tiene hijos, vive en un tercero sin ascensor con una pensión de 550 euros. Luisa no sería considerada pobre, porque sus ingresos están por encima del 30 % de la mediana, pero debido a sus circunstancias, como no poder bajar a la calle con facilidad, no contar con cuidadores, tener dificultades para manejarse en trámites digitales, etc., podría afirmarse que está en situación de exclusión. La brecha digital, por cierto, es un nuevo camino para caer en situaciones de exclusión: no poseer un dispositivo electrónico, no disponer de conexión a internet o de los conocimientos para manejarse en estos ámbitos puede llevar a ciertas personas a ser apartadas de la sociedad. Nuestra hipotética vecina de ochenta años, Luisa, tendría serias dificultades para realizar trámites tan fundamentales como pedir una cita médica.

«Consideramos excluidas a aquellas personas que no pueden participar en la sociedad», dice Rodríguez. Un inmigrante sin derecho a voto, una mujer que sufre malos tratos, una persona sin hogar, estarían en situación de exclusión. El indicador de pobreza es un indicador muy estático, suele rondar el 20 % de la población. En cambio, el indicador de exclusión muestra una oscilación mayor, es más sensible para captar las crisis sociales de cada momento histórico. «Tratamos de ser muy restrictivos en nuestros análisis, porque a quienes nos dedicamos a esto nos reprochan que si vivimos de “contar pobres”, tenderemos a contar de más, cuantos más pobres mejor, —dice el sociólogo—, por eso queremos asegurarnos de que cada persona que entre en la categoría de exclusión esté en ella de verdad: muchas veces nuestras mediciones son menores que las de la estadística oficial de pobreza». Justo antes de la pandemia, la cifra de exclusión calculada por Foessa era del 18 %, que comprende a unos 8,5 millones de personas.