Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Se recogen aquí nueve relatos sobre muy diversos temas, aunque todos parecen vincularse a partir de dos percepciones específicas: por un lado, el descubrimiento de la identidad a través de la experiencia del viaje, y por el otro, el sentimiento de pérdida irreparable que significa la ausencia del padre. En todos ellos, un peculiar tratamiento del lenguaje funciona como elemento aglutinador de tales «pesquisas» existenciales. Así pues, todos portan ese hilo comunicante muy sutil de la búsqueda de una respuesta al significado de la identidad y al motivo del viaje como detonador de dicha interrogante. Asimismo, este cuestionamiento de la identidad alude a dos aspectos fundamentales: el lenguaje y la memoria, eje central de los conflictos de todas estas historias, que destacan tanto por su profundidad filosófica como por el empleo de procedimientos estilísticos muy personales que distinguen la obra del autor.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 104

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título

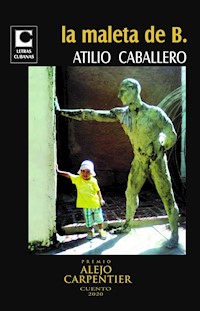

la maleta de B.

Atilio Caballero

Jurado Premio Alejo Carpentier Cuento 2020:

Jesús David Curbelo

Michel Encinosa

Daniel Díaz Mantilla

© Atilio Caballero, 2020

© Sobre la presente edición:

Editorial Letras Cubanas, 2020

ISBN: 9789591024213

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

E-Book -Edición-corrección y diagramación: Sandra Rossi Brito / Dirección artística, diseño y conversión a ePub: Javier Toledo Prendes

Tomado del libro impreso en 2020 - Edición y corrección: Georgina Pérez Palmés / Dirección artística: Suney Noriega Ruiz / Diseño de cubierta: Eduardo Fariñas / Fotografía de cubierta: Atilio Caballero / Emplane: Jacqueline Carbó Abreu

Instituto Cubano del Libro / Editorial Letras Cubanas

Obispo 302, esquina a Aguiar, Habana Vieja.

La Habana, Cuba.

E-mail: [email protected]

www.letrascubanas.cult.cu

Autor

Atilio Caballero (Cienfuegos, Cuba, 1959). Director del grupo Teatro de La Fortaleza. Máster en Dirección Escénica, Universidad de las Artes, La Habana. Ha publicado las novelas Naturaleza muerta con abejas (Olalla Ediciones, Madrid, 1997; Letras Cubanas, 1999), La última playa, Premio Ópera Prima, Madrid, 2000 (Akal, 2001; Hypermedia, Madrid, 2016) y Premio Cirilo Villaverde de Novela de la Unión de Escritores de Cuba, 1999 y La máquina de Bukowski (Letras Cubanas, 2004), así como los libros de relatos El azar y la cuerda (Premio Pinos Nuevos, 2001) y Tarántula (Letras Cubanas, 2000), los poemarios La arena de las plazas (Premio Calendario, 2001) y El olor del césped recién cortado (Ediciones Matanzas, 2019), Cuarteto (teatro, Letras Cubanas, 2014) y Escribir el teatro (ensayo, dramaturgia, Editorial Mecenas, 2008; Sed de Belleza, 2018). Traductor de literatura italiana, ha traducido y publicado, entre otros, a Claudio Magris, Eugenio Montale, Andrea Zanzotto y Mario Luzi. Recibió el Premio Alejo Carpentier de Cuento en 2013 por su libro Rosso Lombardo, el Premio Ilse Erythropel de Poesía, La Gaceta de Cuba, 2016, así como el Premio Fundación de la Ciudad de Matanzas, 2017, de teatro, por la obra Zona.

Se recogen aquí nueve relatos sobre muy diversos temas, aunque todos parecen vincularse a partir de dos percepciones específicas: por un lado, el descubrimiento de la identidad a través de la experiencia del viaje, y por el otro, el sentimiento de pérdida irreparable que significa la ausencia del padre. En todos ellos, un peculiar tratamiento del lenguaje funciona como elemento aglutinador de tales «pesquisas» existenciales. Así pues, todos portan ese hilo comunicante muy sutil de la búsqueda de una respuesta al significado de la identidad y al motivo del viaje como detonador de dicha interrogante. Asimismo, este cuestionamiento de la identidad alude a dos aspectos fundamentales: el lenguaje y la memoria, eje central de los conflictos de todas estas historias, que destacan tanto por su profundidad filosófica como por el empleo de procedimientos estilísticos muy personales que distinguen la obra del autor.

poco antes de llegar a las aguastermales

No soy capaz de asignarle un nombre concreto a ese sonido,

o al menos una fórmula descriptiva…

S. CHEJFEC

Voy mirando las fotos con cuidado. Es decir, con esmero y tensión. Son doce fotos, a color, impresas en papel. Una cantidad suficiente para armar un documento. Un documento verdadero como algo necesario para sustentar —por ejemplo, aunque no es el caso— un texto literario. Una evidencia notoria que aporte verosimilitud, casi un objeto físico, palpable, que se pueda ver y tocar. Y suficiente para establecer una hipótesis. Sin embargo, mientras miro las fotos, lo único tangible aquí parece ser el recuerdo de ese momento, un recuerdo nítido que sobrevive como un resto sensorial. Que ha fermentado en mí. La memoria, entonces, conserva una claridad y una precisión que la imagen no puede proporcionar. El «referente», la evidencia principal de toda foto con persona se desvanece, deslavado, a la manera de un cromo que pierde su pátina, un daguerrotipo sedicioso con la presencia humana. Lo que ahora puedo ver son rostros y brazos y piernas que se difuminan, imprecisos, como si hubiesen sido sorprendidos en pleno movimiento mientras, detrás, las hojas de los arbustos aparecen minuciosamente perfiladas, en absoluta quietud, con todos sus matices, sus tersos filamentos, sus esporas incluso, y la corteza de los árboles exhibe una rugosidad impecable, una nitidez absoluta en su contorsión, en las figuras que esa cáscara parece dibujar en la aspereza de su tronco prístino. Pero la boca, tan torcida, ni siquiera llega a ser una mueca, tan desdibujada está.

No es que fuese algún tipo de juego, o que lo tomáramos a la ligera, pero todos queríamos salir en las fotos, todos queríamos dejar constancia de haber estado allí. Por eso cada uno hizo la suya, o un par de ellas, y luego entregaba la cámara a otro y se incorporaba al grupo ya preparado para la siguiente instantánea. También hicimos fotos personales, quiero decir, con las cámaras o teléfonos de cada cual. Con la primera opción, entonces —una misma cámara para todas las fotos— queda descartada la posible impericia por parte del fotógrafo —un problema de ajuste, de enfoque, de velocidad, de exposición: es imposible que cada uno haya cometido, disciplinadamente, los mismos errores. También habría que descartar la posibilidad de un desperfecto técnico de la máquina: tanto las imágenes hechas momentos antes de entrar, como aquellas realizadas al azar una vez que seguimos camino, poseían tranquilamente todo eso que ostenta cualquier foto común: claridad, definición, color, encuadre, sonrisas, alguien que duerme.

Nuestros anfitriones nos habían prometido un regalo de despedida. Por tanto, era también una sorpresa, que con mucho celo se ocuparon de guardar durante toda nuestra estancia. Sabía que tratándose de ellos, la cosa no quedaría en una simple invitación a comer a un lugar exótico, o un presente estrafalario para guardar como souvenir. Furiosos enemigos de la globalización (así se definían), vivían apartados de todo en lo alto de una colina, desde donde, en días muy claros, era posible divisar la ciudad, apenas un esbozo. Y en consonancia con su credo ideológico, vivían de regentar un negocio de antigüedades que vendía muebles envejecidos a los turistas: construían mesas, sillas, escritorios, divanes, banquetas, poltronas, butacas, escabeles y reclinatorios de distintos estilos, a tenor de la demanda y las preferencias estéticas de su exigente clientela; luego amarraban la pieza a la parte trasera del auto y le daban un paseo por las colinas cercanas. Para el arte final, la maltrataban con una pátina exclusiva y patrimonial, fórmula secreta de la casa. En esta última etapa del proceso, el tino era fundamental: por muy antiguo que fuese, el mueble debía conservar cierta distinción. Y cierto valor de uso. El producto final debía conjugar armoniosamente tanto una cualidad mística como utilitaria. Ellos sabían que solo en un lugar como Umbria, y muy cerca de Asís —para mayor pedigrí— se puede apelar con casi total seguridad a la fe del devoto y transitorio comprador, imbuido de fervor contemplativo a su paso por la zona.

Aunque había que levantarse temprano —el regalo incluía un viaje, desplazarse hasta otro lugar—, la noche anterior, como todas aquellas noches, se bebió hasta bien tarde. Un invariable frizzante de la zona llamado Rosso Stalin. Las botellas y las copas amanecían siempre sobre algunas de aquellas mesas de estilo que dormían en el patio, a la intemperie; allí soplaba la brisa, la vista era excelente, y tanto el rocío como el vino derramado sobre la madera (ya patinada) maceraban la pieza, acelerando su definición mejor (todas las cursivas son suyas). Nada hacía suponer, entonces, que al día siguiente emprenderíamos viaje. La única acción visible y no cotidiana de nuestros anfitriones consistió en atiborrar de toallas y linternas el baúl del coche, acompañada de una indicación muy precisa: no debíamos olvidar nuestros trajes de baño. Si no teníamos, ellos nos podían proveer. Por supuesto que no teníamos en ese momento nada parecido a un traje de baño. Si te vas a Umbria, tierra —y espíritu— adentro, no se te ocurre pensar en una excursión a la playa.

Tal vez ese «corrimiento» de los rostros y los cuerpos que contrasta con la precisión en los detalles de todo lo que hay detrás y alrededor, y que ahora atrae con tanta insistencia mi atención, sea algo parecido a esa condición esencial de la fotografía que Barthes llamaba punctum. Algo que me punza y que al mismo tiempo provoca desconcierto. Placer y dolor. Punctum como algo que «…es tajante, y sin embargo recala en una zona incierta de mí mismo; es agudo y reprimido, grita en silencio». La esencia de la fotografía, y también de estas fotos mías, es precisamente esa obstinación de la figura —el «referente»— en estar siempre ahí. Pero el tiempo ha pasado, y ahora ese «referente» rasga con la contundencia de lo espectral la continuidad del tiempo, como si este solo adquiriese su valor pleno con la desaparición irreversible de aquel; para decirlo crudamente, con la muerte del sujeto fotografiado… Puedo ver ahí, conservado eternamente, lo que fueron algunas presencias, incluida la mía, aunque deslavazadas; una presencia fugaz. Y esa fugacidad, tan evidente, es lo que todas las fotos —también estas ahora— tienen de patético. Puedo suponer que algo así es lo que insinúa Eliseo Diego en su poema «Versiones», donde susurra que la muerte es esa persona que sale en la foto, discretamente a un lado, y que nadie sabe quién es. Metáfora de Barthes: «La foto es para el referente lo que el hielo para el alpinista que el glaciar de Montblanc abandona en su falda siglo y medio después del accidente mortal: un trámite tanatológico que nos presenta, de pronto, abruptamente, lo que fue tal como fue». La intensidad, lo que «punza» ahora parece estar, más que en la distorsión de las figuras, en los detalles del entorno, algo que puedo referir con esmero y cierta precisión si me lo propongo. Pero lo que puedo nombrar no puede realmente punzarme.

No era ese el destino del viaje. Pero estaba en el camino, y no todos los días se tiene la posibilidad de visitar un cementerio etrusco. Un lugar que no se parece a nada que uno haya conocido hasta entonces. Eso quiere decir que tal vez alguien pueda pasar por ahí sin saber qué es, podrá moverse entre las piedras y los árboles sin ninguna solemnidad, pero al salir ya no será igual. Nada delimita el espacio, no hay ninguna indicación que te ponga sobre aviso antes de llegar. Solo algunos árboles, la hierba alta, piedras, el aroma de las flores silvestres. Como en cualquier lugar de campo. Sin embargo, hay un sonido. Está en el centro del bosque, pero no se escucha el canto de pájaro alguno. O el aleteo de una mariposa, el chirrido de un insecto. Hay brisa, pero no se escucha el movimiento de las hojas en los árboles. No soy capaz de asignarle un nombre concreto a ese sonido, o al menos una fórmula descriptiva. Ninguna palabra resultaría efectiva, aún la más precisa, porque esa palabra debería referir también al aire, a los aromas, a la brisa y al «paisaje» en general. Un sonido como un registro que no es posible reproducir, y tampoco narrar.

Empezaba a anochecer ya cuando el auto se detuvo. El lugar era más bien oscuro, con mucha vegetación, aunque se podía ver bastante movimiento de personas. La mayoría, como nosotros, sacaba bultos de toallas de los maleteros, también cestas con comida, agua embotellada. «Ya casi llegamos», dijeron sonrientes nuestros anfitriones, cuando creíamos haber arribado después de casi todo un día de viaje.

Comenzamos a bajar por un sendero estrecho, también oscuro: para eso eran las linternas. Oíamos voces delante, aunque lejos, y también más arriba, detrás nuestro, pero no veíamos a nadie. La tierra, húmeda, nos hacía resbalar a cada tanto, había que poner mucha atención en el descenso. La combinación de peligro y oscuridad me hizo pensar que ese era el regalo, la sorpresa, el misterio… más allá de lo que pudiéramos encontrar al final. Lo importante era esto, y no llegar a, ya se sabe, el placer y la experiencia que el trayecto pudiera aportar. Avanzábamos en la oscuridad, casi en completo silencio; al rato empezó a escucharse un sonido de agua que fluye, algunas voces. Y una claridad al final del sendero. Algo, sin embargo, parecía llevarme otra vez hasta la mitad de la tarde, hacia ese lapso de tiempo que pasamos entre los túmulos de piedra del cementerio. Mis pies intentaban aferrarse a los salientes del terreno para no resbalar, con mis manos ayudaba a mi compañera en el descenso, pero mi cabeza seguía allí,