Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

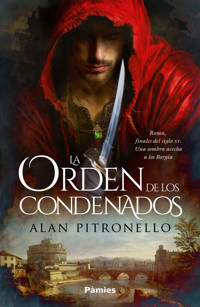

«Aquí debe morir tu cobardía». Año 1496. Las tropas francesas ceden posiciones ante la infantería del Gran Capitán en la guerra de Nápoles. Diego de Paredes, un soldado extremeño en busca de fortuna, y Tristán de Rue-da, un escudero de la hueste aragonesa que aspira a convertirse en caballero, son requeridos por el Vaticano para una difícil misión: encontrar a un asesino que amenaza al santo padre. Ambos no tardarán en adentrarse en el oscuro mundo de la Roma de finales del siglo xv. La Curia vaticana convive en la infamia, la vileza y la conjura y la lista de rivales del papa Alejandro VI es larga. Mientras, los hijos de este luchan por convertirse en baluartes de la cristiandad y en elevar por encima de sus adversarios el blasón de la familia Borgia. En una época de príncipes cardenalicios, condotieros y mercenarios, Tristán y Paredes de-berán resolver el enigma antes de que el asesino acabe con la vida de uno de los papas más controvertidos de la historia. Una novela que nos sumerge en un tiempo convulso de traiciones y cambios de bando, donde el Renacimiento, el paganismo y el humanismo desafiaban la antigua concepción del mundo y el papel de Dios en la tierra de los hombres. La Orden de los Condenados es un rela-to emocionante, plagado de intrigas y batallas, que nos transporta a un pasado lleno de peligros, historia y conspiraciones.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 720

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: octubre de 2023

Copyright © Alan Pitronello, 2023

© de esta edición: 2023, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]

ISBN: 978-84-19301-69-7

BIC: FV

Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®, adaptando la obra Castel Sant’Angelo desde el Sur, de Gaspar van Wittel (1690)

Diseño e ilustración del mapa: CalderónSTUDIO®, adaptando la cartografía creada por Alan Pitronello

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Índice

Guía de personajes

Nota previa

Prólogo

Primera parte

1

2

3

4

5

6

7

8

Segunda parte

9

10

11

12

13

14

15

16

Tercera parte

17

18

19

20

21

22

23

24

Cuarta parte

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Nota del autor

Contenido especial

«Nuestro afán no consiste en estar libre del pecado, sino en ser Dios».

Plotino, Enéadas

Al Dragón Negro,

que nunca abandonó a sus hombres.

Guía de personajes

(Marcados con * los personajes ficticios)

Casa pontificia

Rodrigo de Borgia, Alejandro VI, papa de Roma.

Juan, duque de Gandía, hijo mayor del papa.

Cardenal César Borgia, segundo hijo del papa.

Lucrecia, señora de Pesaro, tercera hija del papa.

Jofré, príncipe de Schillace, cuarto hijo del papa.

Sancha de Aragón, princesa de Schillace, esposa de Jofré.

Vannozza Cattanei, antigua amante de Rodrigo, madre de sus cuatro hijos.

Giovanni Sforza, apodado «el Sforzino», señor de Pesaro, primer esposo de Lucrecia.

Alfonso de Aragón, duque de Bisceglie, segundo esposo de Lucrecia.

Ramiro de Lorca, caballero valenciano, lugarteniente de César Borgia.

Miquel Corella, caballero valenciano, capitán de la guardia pontificia.

María, amante y consejera del papa.

Curia romana

Cardenal Ascanio Sforza, vicecanciller de la Iglesia.

Cardenal Giuliano della Rovere, legado en Francia, rival de Alejandro VI.

*Cardenal Sensi, oficial de la Cancillería y secretario apostólico.

Cardenal Carvajal, embajador español en la curia.

Cardenal Jean de Villiers, embajador francés en la curia.

Podocatharo, médico chipriota.

Aragoneses y castellanos

Gonzalo de Córdoba, capitán general de las tropas aragonesas.

*Alfonso de Rueda, alférez de don Gonzalo.

*Tristán de Rueda, escudero de don Gonzalo, hijo de Alfonso de Rueda.

Diego de Paredes, soldado de fortuna trujillano.

Álvaro de Paredes, soldado de fortuna, hermano bastardo de Diego.

*Jimena, muchacha de Arguisuelas, Castilla.

Guardia de Sant’Angelo

Garcilaso de la Vega, embajador español.

Gonzalo Pizarro, apodado «el Romano», alabardero trujillano.

Zamudio, alabardero pontificio español.

Vargas, alabardero pontificio español.

Urbina, alabardero pontificio español.

Villalba, alabardero pontificio español.

Florencia

Girolamo Savonarola, predicador florentino enemigo de los Borgia.

*Jacopo della Croce, maestro florentino; polímata, amigo del cardenal Carvajal.

*Violante, discípula del maestro Jacopo.

Francia

Luis XII, rey de Francia tras la muerte de su primo Carlos VIII.

George d’Amboise, arzobispo de Ruán.

Yves d’Allègre, noble francés, capitán de las tropas.

Antoine de Bessey, noble francés, capitán de la artillería.

Otros

Dionisio Naldi, capitán de la compañía de fortuna de los brisighelli.

Ferrante II, apodado «Ferrandino»,joven rey de Nápoles.

Francesco Gonzaga, duque de Mantua.

Guidobaldo de Montefeltro, duque de Urbino.

Virginio Orsini, duque de Bracciano, cabeza de los Orsini, enemigo de los Borgia.

Menaldo Guerra, mercenario vizcaíno; mantiene la ocupación de Ostia.

Caterina Sforza, condesa de Ímola, señora de Forlì.

Achille Tiberti, señor de Cesena.

Johann Rüger, capitán de la compañía de mercenarios lansquenetes.

Nota previa

A finales del siglo xv la península italiana es un conjunto de estados independientes gobernados por antiguas familias que luchan por prevalecer: Milán, Venecia, Génova, Florencia, Ferrara, Nápoles, los señoríos de la Romaña y los Estados Pontificios, entre otros.

En ese momento el trono de Nápoles está en disputa.

Alfonso II de Nápoles, Carlos VIII de Francia y Fernando de Aragón reclaman sus derechos sobre el reino.

El papa Alejandro VI ha apoyado a Alfonso II casando a su hijo Jofré con Sancha, hija del rey. Esta decisión rompe la relación con Fernando de Aragón y, al mismo tiempo, declara la guerra a Carlos VIII. Sin embargo, cuando el rey de Francia desciende por la península con cincuenta mil soldados, el papa conseguirá negociar con él y acabará por permitirle el paso al sur a través de Roma. Este acto será visto como una traición de los Borgia a los napolitanos.

Príncipes y señores de los Estados Pontificios rendirán pleitesía al rey francés a su paso. El papa se siente traicionado por sus propios vasallos. Tras siete meses de marcha triunfal, ningún señor ha presentado combate. Cada uno vela por su propio interés. En Florencia han caído los Médici y ha subido al poder un predicador aliado de Francia y enemigo del papa: Girolamo Savonarola.

Cuando todo parece abocado a la causa francesa, los reyes de Castilla y Aragón toman cartas en el asunto. Fernando e Isabel envían un contingente de cinco mil infantes y quinientos caballeros al sur de Italia. Francia, por su parte, cuenta con el ejército más preparado de su tiempo. Los Reyes Católicos, en cambio, mandan lo que han podido reclutar: una infantería con poca experiencia y a un héroe de la guerra de Granada, el capitán Gonzalo de Córdoba.

En Roma, los Borgia son acusados de traición por las diferentes facciones. Conspiraciones e intrigas buscan acabar con la vida del pontífice.

A finales de 1495 la guerra aún no ha terminado.

Prólogo

Roma, Estados Pontificios

Finales del año 1495

Nunca olvidaría el rostro de la muerte.

La figura cruzó los pasillos y las estancias del palacio apostólico hacia los apartamentos del sumo pontífice. La luz del candil que portaba en las manos se derramaba a través de los ventanales y bañaba los frescos y esculturas del palacio. Sombras misteriosas se desvanecían a su paso. A lo lejos, una campana marcó la medianoche. El individuo, agitado, no se detuvo, y sobre el mármol resonaron el eco de sus botas y el roce de su púrpura cardenalicia. Abrió las puertas de la biblioteca con prisas y corrió hasta la siguiente estancia que conectaba con la torre, con la extraña sensación de que un perseguidor le pisaba los talones. Allí, dos ujieres de armas con arnés completo y alabarda lo detuvieron.

—¡Debo ver al santo padre! —exclamó el hombre, de edad avanzada, jadeante, y su voz reverberó en los techos abovedados.

Uno de los alabarderos se interpuso.

—Nadie tiene permitido el paso a estas horas.

—Soy el cardenal Sensi, oficial de la Cancillería y secretario apostólico —masculló el hombre—. Os ordeno, alabardero, que abráis esa puerta.

Los guardias intercambiaron una mirada y vacilaron.

Uno de ellos escoltó al cardenal. El ujier guio al anciano hasta las siguientes puertas, las que daban acceso a la torre, una fortificación ancha y militar construida para la defensa del papa. Allí había apostados otros cuatro hombres con armaduras pulidas de estilo italiano y yelmos con plumas. Los edificios se comunicaban entre sí por gabinetes y pasadizos contiguos; la sensación era la de estar ante un palacio inabarcable. El cardenal fue conducido por un corredor secreto hacia el otro lado de la torre. Se trataba de los apartamentos que había encargado construir el papa después de su entronización, una serie de seis estancias lujosamente decoradas por grandes pintores de los cuales el pontífice era mecenas. Los dos escoltas de la guardia se detuvieron frente a la puerta del dormitorio del papa. Uno de ellos llevó una mano al aldabón.

La puerta se abrió y el cardenal fue recibido por un paje, el mismo que instantes después lo anunciaba en el dormitorio. Cuando se cerró la puerta, el papa tomó asiento en una butaca de terciopelo. La mirada de águila del santo padre se posó sobre la del cardenal.

—¿A qué vienen esas prisas, Sensi?

El cardenal no podía quitarse el olor a carne putrefacta, el hedor a vísceras y la pestilencia impregnada en las sábanas y en las cortinas del apartamento donde había hecho su macabro descubrimiento.

—Ha aparecido otro cuerpo con un nuevo mensaje, santidad.

El papa no varió un ápice su expresión.

—¿Quién ha sido esta vez?

—Niccolò Valtieri —informó Sensi, con mala cara.

El papa se mantuvo en silencio unos momentos y sus manos se unieron sobre su regazo en un gesto pensativo. Valtieri era un dominico, humanista y teólogo adjunto a la Secretaría Apostólica.

—Su muerte porta una firma como la del neonato —musitó Sensi, que permanecía de pie, a pocos pasos del papa—. Está escrita en toscano. —Sensi se la entregó. Se trataba de un papel diminuto, enrollado como un pergamino antiguo.

«IILa tormenta infernal, que nunca cesa,con su vértigo agita los espíritus».

El papa lo leyó en voz baja, sin comprender su significado. Valtieri, como muchos otros, formaba parte de varios círculos intelectuales que profesaban el neoplatonismo. El Vaticano estaba lleno de ellos. Sin ir más lejos, el propio papa, sin ser un filósofo, estaba en sintonía con este pensamiento que devolvía la sabiduría pagana de los antiguos y echaba por tierra viejos paradigmas. Últimamente, Valtieri combinaba una intensa inquietud profética con el cultivo de la especulación filosófica y todo lo referente a la inmortalidad del alma.

—¿Cómo murió?

Sensi cerró los ojos.

—Veneno —murmuró con voz sombría—. Su cuerpo está negro y se está pudriendo. Es aterrador…

—Eso es porque llevará días muerto.

—Me temo que no —repuso Sensi—. Lo sabemos porque ha sido visto hoy mismo en la Cancillería. Es un hecho que no tiene explicación.

El papa entornó la mirada y se llevó una mano al mentón. Ningún veneno conocido podía producir un efecto tan rápido y efectivo. Aquello añadía una habilidad más al Toscano. Debía de tratarse de un alquimista experto en artes oscuras. El Toscano. Habían comenzado a llamarlo así por la lengua en la que escribía sus notas.

El papa se puso en pie y anduvo hasta la ventana. Fuera, frente a sus apartamentos, admiró sobre la colina el palacio del Belvedere. El campo silvestre que los separaba permanecía en calma bajo la luz de la luna. Había ordenado levantar un corral de madera bajo la ventana de su estancia para ver a un toro que había hecho traer desde Xàtiva, reino de Valencia, su tierra natal. Estaba claro que aquel asesino era un hombre de su corte. Alguien que lo conocía, alguien de su círculo más próximo que trataba de amedrentarlo. Y enemigos no le faltaban.

—¿No tenéis miedo, santidad? —le preguntó Sensi de repente.

—Ese gusano no me quiere muerto; de lo contrario, yo ya no estaría aquí. Este Toscano busca otra cosa —murmuró el papa.

—¿Quién tiene interés en intimidaros? Carlos VIII ya no está en Italia, la guerra muere lentamente.

El papa miró a Sensi un momento con gesto cansado.

—¿Quién no tiene interés en intimidarme acaso? Desde Virginio Orsini al rey de Francia, pasando por las facciones contrarias dentro del Colegio Cardenalicio. Me he ganado el odio de mucha gente, eminencia.

El papa se giró y contempló a su toro. Oscuro como el mal, pensó. El papa estaba convencido de que su familia, representada en su blasón por un toro, era el gran baluarte de la cristiandad. En aquel tiempo en el que comenzaban a conciliarse antiguas sabidurías paganas con el cristianismo, el neoplatonismo ganaba adeptos. Se intentaba dar una explicación mística a los misterios de la fe a través de los viejos maestros, hallar los vínculos comunes entre todas las religiones y las creencias paganas. Encontrar la verdad única. El verdadero saber, oculto durante siglos, volvería a renacer de la mano de Cristo y el papa sería el guía y pastor de una Iglesia renovada.

—Anoche tuve un sueño —dijo el papa de pronto, de cara a la ventana.

El cardenal Sensi seguía de pie en la lujosa estancia rodeado de escenas de Pinturicchio. El palacio apostólico, a oscuras, parecía vaciarse a esas horas, y por sus pasillos se intuía una única presencia al acecho. Sensi sintió un escalofrío.

—Soñé que regalaba una Rosa de Oro y una Espada Pontifical —susurró el pontífice—. A dos condotieros. Ninguno de ellos era príncipe ni rey. Tal vez sean nuestros salvadores, Sensi, quienes acaben con nuestros enemigos.

El cardenal entornó la mirada, algo incómodo.

—Santidad, deberíais reunir a la guardia y resguardaros en Sant’Angelo. Roma y estos muros ya no son un lugar seguro.

El papa volvió la vista al toro sin decir nada. La luz de la luna cubría al pontífice, frente a la ventana. Permanecía absorto en sus pensamientos.

—Sensi —anunció el papa finalmente antes de girarse hacia el anciano. Acababa de tomar una decisión—. Abriremos una comisión secreta sobre este asunto. Reuníos con el cardenal Carvajal: él sabrá llevarlo como un asunto privado. Mientras la guerra persista, mis enemigos continuarán con sus ataques. Necesitamos echar a los franceses de Nápoles. Al final, todo verá la luz.

Sensi hizo una reverencia y salió de la estancia a la oscuridad del pasillo a cumplir con su cometido. El papa, por su parte, mantuvo la mirada perdida en la noche, sin dejar de pensar en que su destino dependía de las acciones de un capitán aragonés cuyos hombres hacían lo imposible por acabar con las escuadras enemigas. Por liberar a Nápoles de las garras del rey de Francia.

I

«Qui si convien lasciare ogne sospetto;

ogne viltà convien che qui sia morta».

(«Conviene dejar aquí todos los miedos;

aquí debe morir la cobardía»).

1

Laurino, reino de Nápoles

Año 1496

El alférez Alfonso de Rueda comprobó la altura del acantilado con sus propios ojos y volvió a mirar a Gonzalo de Córdoba con mala cara. Frente a ellos se alzaba Laurino, una fortificación sobre una montaña cuya cara posterior era una pared inexpugnable. El fuerte estaba rodeado por un muro y protegido por una puerta de hierro que se abría con la ayuda de un artilugio moderno desde dentro. Para mayor dificultad del asunto, Laurino contaba con varias almenas y matacanes preparados para albergar a una docena de escopeteros y ballesteros con los que dar la bienvenida a cualquier cagalindes que quisiera tomar la plaza. En ese momento, el gran baluarte del enemigo se encontraba a rebosar de la élite del ejército francés y de los rebeldes, estos últimos, nobles italianos angevinos, o sea, unos traidores a favor de los franceses y comandados por el conde San Severino.

Esa noche, los invasores bebían vino y descansaban seguros sobre sus jergones, ajenos a las operaciones de la hueste aragonesa en sus aledaños. Alfonso volvió a echar un vistazo y se giró hacia su capitán.

—¿No estarás pensando en…? —El alférez hizo una pausa.

—Eso es —respondió Gonzalo con un gesto serio, como era habitual en él—. Míralos. El grueso de su ejército acampa al raso allí en el pueblo y sus hombres beben y juegan a las cartas. No saben que estamos aquí.

Rueda conocía a Gonzalo de Córdoba desde antes de la guerra de Granada y, desde entonces, se habían convertido en compañeros de armas. Miró a su amigo sin decir nada; tampoco era que hiciera falta. Gonzalo era un hombre de rasgos varoniles y unos ojos oscuros que estaban siempre en alerta. Solía gastar una boina que cubría el escaso cabello que tenía sobre la frente. Iba con una armadura pulida y una capa verde en la espalda. Poseía el carácter de un gran príncipe, aunque fuera un simple soldado del rey Fernando de Aragón.

Rueda volvió a mirar el acantilado y el imponente castillo en la oscuridad. Una nube cubrió la mitad de la luna. Gonzalo de Córdoba había tenido noticias de ese encuentro de San Severino en Laurino para reorganizar a los rebeldes y había decidido jugarse el pellejo y el trabajo de muchos meses en Calabria para acudir allí. Su idea era una locura.

—Es audaz, pero arriesgado de cojones —murmuró Rueda cavilando sobre la dificultad de la tarea—. A oscuras y hambrientos como están, me apuesto cien ducados a que no aparecen voluntarios.

Gonzalo lo miró esta vez a los ojos.

—Sabes que no aprecio las apuestas, Alfonso; no pongas en duda su honra. Siempre hay hombres dispuestos a dar un paso al frente. Y no es una locura; Tristán podría escalarlo con facilidad.

—Pues claro que podría si se lo ordenas, coño. Ya sabes a lo que me refiero. Es un movimiento atrevido.

—Quiero cien voluntarios —remató Gonzalo—. Los mejores escaladores.

—La madre que me parió —murmuró Rueda para sí de vuelta al campamento.

Gonzalo regresó al monte donde lo esperaban sus hombres y convocó a sus capitanes con urgencia para explicarles el plan. Estaba prohibido, bajo pena de muerte, alzar la voz.

Rueda, en cambio, se fue junto a su escuadra. Muchos no eran hombres de armas, ni siquiera eran caballeros, solo eran un puñado de infelices que una vida azarosa había puesto en aquella guerra, como peones en un tablero de ajedrez. Solían ceñirse al plan de don Gonzalo, que casi siempre era fácil de entender y casi imposible de llevar a la práctica.

El grupo hizo un círculo en torno a Rueda. Tenían las calzas y los jubones mojados. Algunos, los más afortunados, portaban alguna pieza de armadura suelta. Dos semanas de marcha desde Castrovillari por senderos y rutas secundarias, a escondidas, habían agotado sus fuerzas. Gonzalo de Córdoba había enviado partidas de exploradores a que se adelantaran, y movía a su gente con rapidez, y muchos otros, como Rueda, confiaban a ciegas en él, sobre todo porque sabían que don Gonzalo jamás mandaría a sus hombres a combatir en una batalla que no pudiesen ganar. Sin embargo, aquella noche cerrada de Laurino, el enviado del rey de Aragón estaba a punto de tentar a la suerte más que en ninguna otra ocasión.

En el círculo estaban Serrado, Viñolas, Prieto, López, Jiménez, Alarcón, Bustamante y Espínola. Poco después apareció Tristán. Rueda le echó un vistazo al muchacho. Su hijo exhibía un paño en la cabeza, como un corsario, y un pendiente en una oreja. Pese a contar con quince años, Tristán se esforzaba en dejarse crecer el vello de la barbilla para parecer mayor. El joven escudero, hijo de Alfonso de Rueda, era un chico apreciado por todos, más rápido que una ardilla, y que soñaba algún día con servir al papa de Roma.

Los hombres, por su parte, se mostraban inquietos. Se habían plantado delante del bastión francés más resguardado y protegido de toda Italia sin ningún arma de asedio, con las catapultas abandonadas en Seminara, y estaban cansados hasta la extenuación después de semanas de marcha.

—No os voy a mentir —soltó Rueda sin preámbulos—. Es un plan cojonudo, pero suicida. Si sale bien, pues la hostia. Si sale mal…

—¿Eso qué quiere decir? —preguntó Espínola.

—Que la puedes palmar —dijo Alarcón, a su lado.

—Hasta ahí llego, coño. Quiero saber por qué lo dice.

Rueda les señaló la montaña del castillo, iluminada por varias hogueras y antorchas en lo alto. La luz se derramaba por el monte y creaba claroscuros que muchos vieron como un lienzo de la muerte. Alfonso de Rueda les señaló tres puntos: las puertas del bastión, el puente que cruzaba el río y el campamento de la tropa francesa junto a Laurino pueblo.

—El grueso de nuestra hueste aguardará frente a las puertas del castillo y una pequeña guarnición cubrirá el puente para que nadie del pueblo ni del campamento pruebe a cruzar y resguardarse tras los muros del fuerte —les explicó el alférez en voz baja—. Luego, unos quinientos de los nuestros se infiltrarán en el campamento francés e iniciarán la carnicería.

—Con dos cojones —soltó Alarcón.

—Eso alertará a la tropa de la fortaleza —sugirió Viñolas, el más viejo.

—Bien visto —comentó Rueda—. En el instante en el que esa tropa baje el puente levadizo con su artilugio, se verán cara a cara con nuestras fuerzas, que estarán preparados para pasarlos a cuchillo.

—¿Y dónde entramos nosotros? —quiso saber Tristán, y todos se volvieron hacia el chico. Su padre frunció el ceño y se giró hacia la montaña.

—A nosotros nos toca escalar esa jodida montaña por la otra cara, a oscuras y en silencio, hasta lo alto del castillo. —Su mirada se desvió al acantilado al que iban a enfrentarse—. Nos haremos con la torre y daremos la señal para que comience el ataque. No pueden vernos ni tampoco oírnos. Una vez hayamos establecido un sitio seguro, envolveremos a la tropa francesa desde dentro, justo cuando ellos abran las puertas.

—Vanguardia y retaguardia —murmuró Alarcón—. Virgen Santa.

—Eso es —insistió Rueda—. No deben saber que el enemigo les viene por la espalda o estaremos muertos en menos de un avemaría. De nuestra acción dependerá que Laurino sea nuestro o que Nápoles permanezca en manos francesas.

Se hizo un silencio tras sus palabras. Que el ejército francés durmiera en tiendas de campaña al raso en el pueblo era la prueba inequívoca de que el enemigo seguía pensando que la hueste española permanecía en el sur, en Calabria. La compañía entendió al fin el plan trazado por don Gonzalo, lo de dejar las armas de asedio y velar por el efecto sorpresa. Esa gente jamás se iba a esperar un ataque nocturno y sin avisar. Nadie había hecho algo así. El arte de la guerra estaba cambiando y ellos serían sus testigos y protagonistas.

—La madre que nos parió —murmuró Viñolas, resumiendo el sentir de todos. Rueda los miró con seriedad, uno a uno.

—Esta noche decidiremos la guerra.

Fueron ciento veinte los voluntarios de Laurino.

Primero se dispusieron a subir los expertos, y de todos ellos Tristán iba a ser la punta de lanza. Estaba ansioso, tenía el estómago cerrado. Se cruzó el cinto, con una espada, por los hombros para llevar aquella a la espalda y se aseguró de tener bien envainado su puñal. Luego buscó un puñado de tierra seca y se la pasó por sus manos llenas de callos mientras recitaba en voz baja una plegaria a la Virgen.

Tristán contempló a su padre, que recibía las últimas órdenes de don Gonzalo. Sabía que el capitán general y su padre eran uña y carne. Alfonso de Rueda era un alférez diestro con la espada de mano y media, sabía disparar si se le entregaba una espingarda y había descubierto un don en la frontera, durante la guerra de Granada: escalar. Y esa preciada habilidad la había heredado por completo Tristán, capaz de aguantar su propio peso con un par de dedos o de equilibrarse y saltar en menos de una pulgada de saliente.

Su padre regresó al trote y desvió la vista hacia la empuñadura que sobresalía por la espalda de Tristán.

—Tú no vas a luchar —le espetó—. Vas a subir a colocar los ganchos y los anclajes y luego procuras ayudar a subir al resto. Eso es todo.

—Si me coge un francés arriba, con algo tendré que defenderme.

—Te he dicho que no —replicó su padre—. Para eso estoy yo, y detrás vendrán Alarcón y Espínola. Ajustas las sujeciones y te apartas.

—Padre…

—¡Basta! Cumple con lo que se te ordena y punto. Y esto no te lo dice tu padre, sino tu alférez —soltó Rueda.

Tristán se mordió los dientes.

—Como mandéis, señor —resolvió el chico.

Se quitó el cinto y volvió a su tienda de campaña para dejar el arma. Una vez alejado, se escondió el puñal por dentro del jubón. Honraba y obedecía a su padre, pero era más listo y espabilado que un huérfano; una daga, en lo alto de un bastión francés, no sobraba. Cuando regresó con el grupo, los escaladores se encomendaron a Dios e iniciaron la marcha hacia el monte en silencio. Rueda se colocó detrás de su hijo, delante de la columna. Llevaba una cuerda de más de cuarenta varas cruzada por el cuerpo que pesaba un quintal. Antes de iniciar el ascenso, Rueda le entregó a su hijo una bolsa de cuero con los ganchos de acero. Tristán los comprobó antes de cruzarse la bolsa por el cuello.

Apenas se veía nada en la oscuridad.

Tristán subió el primer tramo. Luego vino una sucesión de rocas y paredes. Iba el primero, y eso quería decir que únicamente podía utilizar sus manos y sus pies como elementos de ascenso. El muchacho era bajito, delgado como un junco y muy fuerte de brazos y de piernas. Se había colocado unas sandalias finas y flexibles como calzado, pero al mirar hacia la pared que se encontró frente a él decidió quitárselas y colgárselas del cuello. Comenzó la escalada descalzo con la agilidad de un gato. Uno a uno fue colocando los ganchos como anclajes en las grietas que halló. Echó un vistazo hacia abajo y vio a su padre asegurando las cuerdas. Más abajo los hombres aguardaban a que realizaran aquella peligrosa tarea para que todos pudieran ascender, y, al otro lado de la montaña, dos grupos de más de setecientos infantes esperaban a que un chaval delgaducho cumpliera con éxito la misión para dar inicio al plan.

Tristán consiguió alcanzar las faldas del muro. La pared era prácticamente lisa. Observó en silencio a su padre. Luego se ató en el cinto un extremo de la cuerda gruesa que portaba el líder de los escaladores y se subió a un árbol de tronco ancho, que colgaba de la pendiente junto a la pared. Escaló hasta la rama más alta. Desde allí se dispuso a dar un salto hacia el muro. Rueda y los cien hombres más abajo contuvieron el aliento. Tristán se impulsó y saltó. Se dio con violencia contra la roca y logró agarrarse a un saliente. Tiró con fuerza con sus manos y puso un pie sobre una grieta en el muro.

Quedaba un último esfuerzo.

Miró hacia arriba y dudó de si ganaría la cornisa de un salto. Tenía muy poco apoyo para impulsarse. Sin pensar en la caída terrible en caso de fallar, Tristán cerró los ojos y cogió aire. Visualizó en su mente que su mano se aferraba con fuerza al muro. A continuación, hizo toda la fuerza que le permitió su pie derecho desnudo y saltó. Durante un instante tuvo la certeza de que caería al vacío. Entonces su mano se cogió a la piedra de milagro, y tiró de su cuerpo hacia arriba de puro reflejo.

Los hombres abajo respiraron con alivio. El chico lo había conseguido.

Ningún francés se percató de la presencia de un mozo castellano en lo alto del castillo más protegido y pertrechado de Italia. Tristán acabó de hacer un nudo y de ajustar la cuerda. Su padre, abajo, tiró de ella con fuerza, hizo una seña y comenzó a subir. En ese momento, Tristán oyó una voz en lo alto y contuvo el aliento. Rápidamente se apoyó en la pared de la torre. Acercó la mirada a la esquina y distinguió a un centinela. Mientras, la cuerda rozaba el borde, de aquí para allá, como una lija en la piedra, y se percibía el jadeo del escalador. El guardia tuvo la impresión de oír algo. Condujo sus pasos hacia la cornisa.

—Vamos… —murmuró Tristán, ansioso, con la vista en el borde.

Se dio cuenta de que su padre no alcanzaría a subir antes de que llegara el guardia francés. Metió la mano dentro de su jubón y empuñó la daga que había llevado consigo.

El centinela pasó por su lado sin verlo. Tristán seguía pegado al muro, escondido entre las sombras. A continuación, el hombre se apoyó en la piedra del adarve y miró hacia abajo. Cerca de cien españoles le devolvieron la mirada mientras escalaban la montaña, como espectros de la noche. El centinela se quedó sin voz. Antes de poder pronunciar una sola palabra, una mano le cubrió la boca desde atrás y el filo de una daga degolló su cuello de manera limpia.

Rueda alcanzó el castillo justo para ver a su hijo matar al primer francés de la noche. Ambos intercambiaron una mirada sin decir nada. En un santiamén los primeros veinticinco españoles tomaron posiciones. Tristán se pegó a la espalda de su padre. Rueda hizo una seña a Espínola y otra a Alarcón y al viejo Viñolas. Cada uno fue con su grupo a por un centinela de la torre. Rueda se aproximó como una sombra y abrazó al guardia del mismo modo que había hecho su hijo, lo pasó a cuchillo y lo apoyó con cuidado en el suelo. Otro grupo entró en la torre y se encargó de los guardias y centinelas de su interior. Los escaladores habían cumplido con la primera parte de la misión.

—Sube y pon la bandera a media asta —le ordenó Rueda a Tristán en un susurro—. Esa será la señal.

Tristán se guardó el puñal y subió a lo alto de la torre con una agilidad que a su padre no dejaba de sorprenderle. El joven escogía siempre el camino más fácil, era rápido e intuitivo y no se detenía a pensar ni un instante. No tardó en conseguir llegar arriba y situarse junto al asta. Desató el cordel y arrió la bandera con sigilo.

En lo alto del Castillo de Laurino, los escaladores esperaron escondidos en su posición. Más pronto de lo que se imaginaron, comenzaron a oír el ruido del acero y los gritos en el campamento, junto al pueblo. Poco después, vieron arder las primera tiendas de campaña. La noche y las sombras, grandes aliadas de los españoles, ocultaban el número de los atacantes.

Unos quinientos infantes se infiltraron con sigilo en el campamento francés y desataron el infierno. Enseguida todo fueron gritos, fuego, acero y sangre. Algunos franceses trataron de reaccionar en vano y presentaron combate, cada uno por su lado, totalmente desorganizados. En el campamento se vivieron momentos de horror y desconcierto. Los españoles apuñalaban a sus enemigos, que seguían sin comprender lo que estaba sucediendo en aquel caos, viendo cómo sus compañeros eran degollados y pasados a cuchillo por la infantería de Gonzalo de Córdoba, sin ningún tipo de aviso ni compasión. La guerra de una hueste frente a otra, a campo abierto, había quedado en el pasado. ¿Quién, en su sano juicio, volvería a enfrentarse a la caballería francesa en un llano? A partir de esa noche, ningún sitio ni ninguna hora volvería a ser segura para ningún ejército.

Los franceses empezaron a huir en desbandada hacia el castillo, tal y como había predicho el plan. Entre tanto, repicaron las campanas en el borgo. Ante el ataque sorpresa, los hombres de la fortaleza dieron voces y se hicieron a las armas, entre ellos, el conde de San Severino, con sus caballeros, junto a las fuerzas de los condes de Mélito, Nicastro y Lauria, más otros dieciséis barones angevinos, otros tantos vasallos del príncipe de Salerno, más mil hombres de armas y caballeros. El caos y la confusión eran totales. San Severino, sin enterarse de nada, con yelmo y visera y armadura completa, ordenó abrir las puertas. Tristán observó con una sonrisa en los labios desde lo alto cómo el plan se llevaba a cabo a la perfección.

Seis hombres giraron dos artilugios en el patio de armas para abrir las puertas del castillo, ofreciendo en bandeja de plata la plaza a don Gonzalo.

—Es la hora —anunció Rueda a sus hombres. Luego echó una mirada a su hijo para que permaneciera junto al asta.

Los ciento veinte escaladores comenzaron a descender por la torre en silencio, al tiempo que asesinaban a quienes encontraban a su paso. Ningún francés se figuraba que una tropa enemiga atacara desde la retaguardia, y pronto los pasillos se convirtieron en un reguero de cadáveres.

Algo alejados, frente a las puertas, el grueso de la hueste de Gonzalo de Córdoba —con él mismo al frente— aguardó a que los propios franceses les abriesen las puertas. La tropa que había dispuesto en el puente frente a la fortaleza se enfrentó a los primeros supervivientes del campamento que trataban de huir.

Uno a uno fueron asesinados, sin apenas resistencia.

La puerta del Castillo de Laurino se abrió al fin, y antes de que la hueste francesa se enterara de que los estaban esperando, la infantería española se echó encima de ellos y se inició la batalla. Podría haber sido un enfrentamiento igualado de no haber habido tanto desconcierto esa noche. La batalla se condensó en la plaza y las picas hicieron su trabajo. Los barones no paraban de dar órdenes en vano entre lanzas, escudos y heridos. Entonces uno de los franceses vio aparecer de la nada a más de cien hombres armados desde atrás. Los españoles, como demonios, rompieron sus líneas por la retaguardia. Estaban acabados.

—¡Por España! —arengó Rueda a sus hombres, y estos respondieron a gritos de «¡Santiago!» con fervor.

Desde lo alto del castillo Tristán contempló el campamento envuelto en llamas y las puertas abatidas. Un manto de cadáveres cubría la arcilla, mientras más de cien caballeros franceses ofrecían su rendición a los infantes españoles. Gonzalo de Córdoba hizo su entrada a caballo, en compañía de sus capitanes.

Tristán pensó que la victoria y la honra era de ellos y que el rey de Aragón y la reina de Castilla sabrían recompensar a sus héroes. Él sería uno de ellos. Con emoción, el joven arrió la bandera por completo esta vez y sacó de su bolsa las insignias del rey Fernando. Izó la bandera aragonesa por todo lo alto.

Abajo, una ovación se levantó en el patio de armas. Lo imposible había sucedido. La fortaleza inexpugnable de Laurino había caído y, junto a ella, gran parte de las esperanzas de las guarniciones del rey francés, en su dichosa guerra de Nápoles.

2

Trujillo, Extremadura

La noche estallaba en truenos cuando Diego de Paredes contempló a su madre sin vida en el ataúd. La iglesia de Santa María la Mayor resonó con el eco de su lamento. Un abismo se abría ante él. Hacía diez años, doña Juana de Torres, noble dama del linaje de los Altamirano, había dejado de caminar y había perdido la memoria. Diego se imaginó que ese había sido el castigo de Dios asignado para él, su condena por la muerte de Marina. Por la mentira. Por el silencio.

Diego era temido en el pueblo, tanto por su temperamento como por sus arrebatos. Era un hombre rudo, poco dado al diálogo, tan alto como un hombre y medio, y estaba casi seguro de que era el tipo más fuerte de toda Extremadura. Solía esconder su corpulencia y su mala leche bajo un silencio de monje y una capa con capucha, ahora empapada por la lluvia. La gente recelaba de él, de su silencio. En otro tiempo, había sido un fiel escudero y había participado en la conquista de Granada como paje de su padre, y bien podría haberse puesto bajo las órdenes de Gonzalo de Córdoba en Nápoles de no haber tenido que ocuparse de doña Juana, su madre. Muchos hombres de la zona se fueron y se labraron una vida como soldados lejos de Trujillo.

Diego no. Para él la vida escogió otro camino.

Así, durante más de diez años, sus brazos olvidaron el peso de una espada y únicamente levantaron a su madre, llevándola de la silla al lecho, del lecho a la misa, de la misa al lecho. Le fue imposible superar el ver a esa mujer convertida en la nada, en un paño viejo y arrugado. Maldito fuera el tiempo, que volvía la fuerza y la tenacidad en despojo, en un saco de huesos indigno. La que había sido una de las damas más fuertes de Trujillo, tercera esposa de Sancho de Paredes, se había vuelto la condena de Diego, mientras que para ella su hijo era su único mundo. Esto había transformado la naturaleza de ese joven fuerte en la de alguien enfrentado con la vida.

Ahora su madre había muerto.

Diego se enjugó las lágrimas con la manga y alzó la cabeza para recorrer con la mirada la iglesia. Las vecinas mantenían el murmullo del rosario y derramaban lágrimas por el alma de la difunta. ¿Lágrimas de qué? La expresión de Diego tornó del dolor a la rabia. Ninguna de ellas había tenido la decencia de hacerle una visita al Palacio Viejo en todos esos años y ahora se peleaban por tener la voz cantante en el rezo.

Se levantó como una sombra amenazante y las miró una a una.

—¿Dónde estabais cuando doña Juana enfermó? —las acusó con voz grave—. ¿Dónde estabais cuando os necesitaba?

Ninguna se atrevió a abrir la boca. El silencio solo fue cortado por una de las vecinas, la más orgullosa.

—No nos culpes a nosotras de los planes de Dios, hijo.

Diego tuvo ganas de arrancarle la cabeza por su insolencia.

—¿Los planes de Dios? —repitió.

Una figura se detuvo en el dintel de la iglesia. Diego reconoció a Ramiro Aguirre. Era la señal para marcharse de allí.

Salió del templo sin mirar a las mujeres.

—Paredes —lo detuvo don Ramiro al otro lado del umbral.

La lluvia creaba en la plaza enormes charcas sobre las que se reflejaba las antorchas de la iglesia, y el agua caía a raudales por las tejas frente a los arcos de los pórticos. Diego, encapuchado, se volvió al hombre.

Si supieras la verdad, Aguirre, no estarías plantado delante de mí, pensó.

Los feligreses de la entrada lo observaban entre murmullos. Detrás, Diego descubrió a la mujer de Ramiro, doña Carmen, que se detuvo tras su esposo. Lo de «don» y «doña» era más por una cuestión de costumbre y de respeto que por otra cosa, porque allí en Trujillo, por muy principal que se fuera, la tierra daba para lo justo y las estirpes pendían de un hilo, a merced del hambre, la pobreza o la guerra. Diego maldijo su mala fortuna.

—Lo siento, Paredes. Dios la tenga en su gloria.

El anciano amagó con apoyar una mano en su hombro, pero se contuvo. Aunque durante todos esos años hubieran cruzado miradas en el mercado y en la misa, era la primera vez que estaban así, frente a frente. Diego no supo qué decir. Se dio cuenta de que ni siquiera recordaba su voz. Tampoco la mirada de doña Carmen. Y en ella pudo ver el reflejo de los ojos de Marina. Sin embargo, los dos desconocían su batalla interior. Para Aguirre, la historia había sido otra, la que le habían contado, y en ella existía un único nombre en la tragedia, el de Galcerán de Miguel. El de Paredes era un dolor prohibido, tan ilícito como clandestino. Un dolor que jamás se había atrevido a revelar.

Se estremeció. Quiso gritar. Quiso huir.

Diego les devolvió un gesto vago y, arrebujado en su capa, se perdió en las sombras de los umbrales tal y como había venido.

Nada me queda aquí. La gran sala del Palacio Viejo estaba iluminada por una única vela, y su llama creaba misteriosas sombras en los tapices antiguos y descoloridos. La casa de los Paredes permanecía en silencio, y apenas se oía el crujir de la madera y de las tejas. Durante largos períodos ni siquiera se oía el viento en aquella tierra fronteriza de colinas amarillentas y caminos polvorientos. Diego permanecía sentado a la mesa principal frente a una jarra de vino. La muerte de su madre significaba muchas cosas. Diego se había convertido en el cabeza de familia de una estirpe extinguida. Como señor del Palacio Viejo, sus tierras contaban con familias con contratos de arrendamiento —familias a las que debían cobrar—, sobre lo que se sustentaba la riqueza de los Paredes. Sin embargo, los años habían sido malos y poco o nada podía sacarse de un caserón fortificado que había pertenecido a su padre y a su familia desde los tiempos de la Reconquista en aquella tierra olvidada.

Desvió la mirada y vio a María colocando un leño en el hogar.

Su hermanastra era mayor que él. María Ximénez de Paredes. Aquella mujer se había desposado con un caballero local y había tenido un único hijo, Hernando Corajo, un muchacho que el tiempo había transformado en un hombre tan pusilánime como su padre. Al enviudar, hacía una década, María había regresado a la casa de los Paredes, bajo el amparo de su madrastra, doña Juana, y había exigido a Diego hacerse cargo de su hijo, como señor del Palacio Viejo. Diego lo detestaba tanto como a su hermanastra, por su descaro y su insolencia, y se había negado a enseñarle el oficio de las armas. Ambos llevaban años conviviendo entre broncas y monosílabos.

No quiso cruzar palabra con ella, no estaba de ánimo para roces. Cuando María se retiró, aguzó el oído y oyó unos cascos en la lejanía. Un jinete proveniente de Trujillo. Se incorporó y fue hasta la puerta principal; quitó el travesaño de madera y giró la gruesa llave para abrir las puertas del Palacio Viejo, que crujieron como las de un castillo.

La luz de la luna y un viento fresco se derramaban por el patio. Siguió el galope del jinete con un vaso de vino en la mano. Lo reconoció por la forma de cabalgar. Había pasado años sin verlo, desde que ocurriera el asunto de Marina y Diego pasara de ser el mozo más alegre del pueblo a convertirse en el hombre que era, áspero y esquivo. Cuando el jinete alcanzó el arco de piedra de la entrada, Diego contempló a su hermano Álvaro sobre el caballo.

Se miraron sin saludarse.

Su regreso traía recuerdos de los años que siguieron a la muerte de su padre, don Sancho, y a la tragedia de la única mujer a la que Diego había amado. Durante los seis años que siguieron a ese episodio, Diego se había hecho cargo del gobierno de la casa, del cuidado del molino heredado y de velar por su madre, su hermana y su sobrino. Ahora, Diego tenía treinta años, y las arcas de la familia estaban llenas de polvo. ¿Qué iba a hacer? ¿Buscar una esposa que le diera hijos para mantener el Palacio Viejo y el campo? ¿Cómo iba a prosperar y a guardar riqueza para los años venideros si debía hacer frente a todas esas responsabilidades?

Álvaro desmontó. Cogió sus fardos y armas y desensilló a su montura.

—¿Desde cuándo bebes? —quiso saber, y se acercó a él—. Bienaventurada sea la llegada del peregrino, pues el posadero no beberá en solitario —masculló con una sonrisa ancha.

A Diego le molestó su actitud.

Álvaro era una cabeza más bajo que su hermano y mucho menos corpulento. Álvaro lo observó durante un instante y luego le dio a Diego una palmada en la mejilla. A continuación, cruzó el umbral de la sala.

Poco después, esa misma noche, ambos estaban sentados frente al fuego. Fuera hacía una noche plácida y estrellada. Álvaro se sirvió en un cuenco un poco del puchero que había en la cacerola.

—¿No te alegras de verme? —le soltó a su hermano.

—Más que a María, desde luego —esgrimió Diego.

Álvaro esbozó una sonrisa.

—¿Y el pequeño Hernando? ¿Cómo está?

—Ese muchacho no llegará a nada en la vida. Puedo asegurarlo.

—¿Por qué lo dices? —preguntó Álvaro.

—Tiene más sangre Corajo que Paredes en las venas.

Álvaro probó el caldo de su cuenco en silencio. Luego habló en un tono algo más solemne.

—Siento mucho lo de madre —reconoció.

—Tanto da; no eras hijo de doña Juana —respondió Diego, cortante.

—No seas injusto conmigo, hermano. Es la única madre que tuve, ella me crio —se defendió Álvaro.

Diego se mantuvo en silencio. Alzó la mirada y sus ojos se tiñeron con el fulgor de las brasas.

—¿A qué has vuelto, Álvaro?

—Al entierro de madre.

—Pues ya la enterramos —soltó Diego—. Esta tarde. Llevo tres días sin dormir. Puedes quedarte esta noche, y mañana te vas. Suficiente tengo con aguantar a tu hermana y al holgazán de su hijo.

Álvaro esbozó una ligera sonrisa.

—Si te sirve de consuelo, he tenido un percance en el camino —se disculpó este. Tras un instante, abrió su bolsa y le enseñó a su hermano algunas monedas, todas de diferentes acuñaciones. Diego hubiese querido guardarse un puñado de ellas en su bolsillo; le habría venido de maravilla. Las observó sin mucho interés y las dejó en la bolsa. Estuvieron un momento sin hablar.

—Debes de haber viajado mucho.

—Así es. —Álvaro bajó el tono de voz—. He recibido una carta con una propuesta. Quiero que vengas conmigo esta vez. He venido a por ti.

Diego rechazó su mirada, con la vista en el fuego.

—Yo no voy a ningún sitio. No voy a perder lo único que tengo. He trabajado mucho para mantener este caserón.

El hogar crepitaba y la sala, enorme y oscura, parecía demasiado ancha para ellos solos, que apenas ocupaban un rincón. Álvaro extrajo un objeto de su bolsa y se lo lanzó a su hermano. Era una cruz con un rosario.

—Esto pertenecía a madre —susurró Diego, al reconocerlo.

—¿Y sabes cuál era el único sueño de esa pobre mujer? —inquirió Álvaro con el reflejo de la chimenea en el rostro. Diego creía conocer bastante bien a su madre, así que se mantuvo en silencio. Nunca había caído en la cuenta de que ella pudiera tener sueños por cumplir. Él siempre la había visto como una figura inamovible, como la estatua de piedra de una catedral.

—¿Qué quería? —preguntó al fin.

A Álvaro le brilló la mirada.

—Peregrinar a Roma.

—¿Y tú piensas ir a Italia?

Su hermano volvió a coger el rosario y se lo guardó. Luego sacó la carta de la que le había hablado, lacrada con un sello cardenalicio.

—No —dijo, muy serio esta vez—. Pienso que iremos los dos.

Diego cogió el sendero polvoriento de camino a Trujillo a la mañana siguiente. Le hervía la sangre que su hermano Álvaro se hubiera largado a sus viajes y que ahora regresara con aquella actitud, como si nada hubiese cambiado en esos años de dolor. Mientras iba hacia el pueblo, recordó el día en que lo había conocido. Su padre, Sancho de Paredes, había sido un caballero que había combatido en las guerras de Castilla de mitad de siglo y había sido padre a una edad muy avanzada. Diego lo recordaba como un señor anciano, al que siempre había que dirigirse con solemnidad. Un día, don Sancho regresó al Palacio Viejo con sus hombres de armas y con un hijo bastardo de seis años. Era Álvaro. Obligó a doña Juana a criarlo como a un Paredes y así Diego creció junto a su hermano, al que le sacaba más de una cabeza en altura y qué decir en corpulencia. Ambos aprendieron el oficio de las armas con su padre. Los hombres de don Sancho y sus escuderos los hacían practicar sin descanso para convertirlos en guerreros formidables. Sancho de Paredes no daba pie a un lamento ni una mala actitud, y ambas cosas las castigaba con dureza. Diego aprendió a blandir todas las espadas, lanzas, picas y alabardas, se familiarizó con la destreza y con ciertos tratados antiquísimos que hablaban de geometría y compases y que estaban escritos en lenguas que no conocía, pero que estaban repletos de dibujos de hombres armados que enseñaban celadas, tomas, argucias y estratagemas básicas para el combate.

Día y noche. Con armas de palo y luego de acero.

De esta manera y durante muchos años, Álvaro y Diego fueron inseparables, alejados de su hermana María, ocupada en su matrimonio, en su hijo y luego en su viudez. Tras la muerte de don Sancho vendrían los malos tiempos. Los hombres de armas y todos los criados que hicieron resplandecer la casa de los Paredes en los tiempos del rey Enrique los abandonaron. Álvaro decidió emprender su aventura. Entonces Diego tuvo que trabajar de sol a sol para ganarse el pan y mantener a su madre, a su hermanastra y a su sobrino.

El sol reposaba sobre Trujillo y parecía detener las cosas en el tiempo.

Diego había llegado al pueblo, y se dirigió a la iglesia, donde se situó detrás de una columna y escuchó la misa en silencio. Los más viejos del lugar lo saludaron a distancia, con respeto; para el resto de los vecinos Diego era un hombre al que temían. Todos creían conocer su historia, la del joven paje que había quedado huérfano de padre, que había sido abandonado por su hermano y que tuvo que cuidar de su familia. Nunca se había casado, ni se le conocían escarceos.

Cuando la misa acabó, compró algunas cosas en el mercado y emprendió la marcha al Palacio Viejo con el sol en el horizonte. Al final de la tarde, por el camino, Diego distinguió la cruz de piedra enclavada sobre una colina amarillenta de pastos secos. Era un pequeño camposanto. Los Paredes vivían a menos de una legua de Trujillo, en una venta que había obtenido su familia durante la guerra contra los moros, en el año 1229. Allí, a medio camino del pueblo, descansaban para siempre los restos de Marina Aguirre, la hija de Ramiro y Carmen, esposa de Galcerán de Miguel, caballero del rey. En el sendero crecía la hierba y, más allá, se esparcían algunas flores silvestres por la ladera. Diego se desvió del camino principal, como hacía todos los domingos. Se acercó a la lápida que se erigía en el lugar y apoyó una mano. Un momento bastó para rememorar todo su dolor. Antes de incorporarse, dejó sobre la piedra dos flores blancas en recuerdo de una vida arrebatada.

Álvaro no tenía intenciones de abandonar la casa. Casi no hablaban, y se comunicaban por señas o gestos y así, en silencio, el recién llegado se unió a los quehaceres cotidianos de la casa. Los hermanos forzaron el candado de la puerta de la armería del Palacio Viejo. Hacía mucho tiempo que nadie entraba allí. Ni siquiera María había querido ocuparse de aquel desastre en el que se había convertido la armería. Dentro los recibió una nube de polvo que los hizo toser.

—Joder, ¿hace cuánto que no coges una espada? —se quejó Álvaro—. Virgen santa. Esto está lleno de mierda.

—He estado ocupado —se defendió Diego.

Álvaro le echó una mirada desafiante.

—¿Recuerdas nuestros duelos?

Diego desvió la mirada, sin mucho interés. Desempolvaron las espadas, lanzas, alabardas, yelmos, escudos y armaduras. El lugar olía a metal oxidado, a madera podrida y a moho. Iban a ser necesarios varios días de trabajo para hacer relucir todas las espadas. Álvaro y Diego dispusieron todas las armas extendidas en el patio del caserón para hacer un inventario y luego las contemplaron.

—¿Crees que algún señor nos las compraría?

—No vamos a venderlas —aseguró Álvaro.

—Ah, ¿no? ¿Y de qué coño vamos a vivir? —Diego puso mala cara.

Álvaro se encogió de hombros sin darle mucha importancia y luego volvió la vista a su hermano.

—Venga —lo invitó—. Escoge una.

Diego le echó una mirada poco amable.

—No sé a qué cojones has venido. Si piensas que puedes cambiarme, pierdes el tiempo, hermano.

—¿A qué temes? —lo desafió Álvaro, al que no le intimidaba su actitud—. ¡Diego!

Álvaro se quedó mirándolo mientras este se alejaba a las cocinas.

Poco después, en la soledad de la estancia, Diego observó a María destripar una gallina, cortarla y lanzarla a una cacerola junto con un ajo y unos hierbajos. Luego le echó un puñado de sal, aceite, y un chorro de vino. Álvaro apareció al cabo de un rato y se sentó en un taburete a su lado. Sin que le dijera nada, Diego le sirvió un vaso de vino como en una taberna.

—¿Sabes cuánto cuesta mantener una casa como esta? —le preguntó Álvaro a su hermano al cabo de un rato.

—¿Me lo dices o me lo cuentas? —Diego levantó un momento la mirada.

—Mi padre era el único que sabía lo que significaba mantener una casa así —los interrumpió María, algo alejada, frente a los fuegos. Su tono de suficiencia molestó a Diego y sorprendió a Álvaro.

—Calla, mujer —la atajó Diego, enrabietado—. Tú solo has sabido volver al Palacio Viejo con el condenado de tu hijo sin pelear por lo que te correspondía como viuda. No sabes nada de una casa, y menos de un señorío.

—¡Volví para cuidar de tu madre! —gritó María, y a través de sus arrugas se dibujó una expresión sombría—. ¿Qué sabrás tú de cuidar a nadie?

—Cuida esa lengua. Has vuelto para que me ocupara de tu hijo. Que Dios te perdone por tus mentiras —la acusó Diego—. Ese mozo debería estar en la casa de los Corajo y no bajo mi techo.

María tiró un paño contra la mesa, harta de su situación, y se marchó de las cocinas. Los hermanos estuvieron un instante sin decirse nada.

—Me acusas por haberme ido —soltó Álvaro—. Pero no estabas solo. La tienes a ella —dijo, señalando hacia donde María acababa de irse.

Diego le dirigió una mirada poco amable. Se levantó a revolver el caldo.

—Esta casa cuesta el levantarse todos los días a trabajar de sol a sol, sin excepción —lo atajó—. De lo contrario, se cae a pedazos. Pero qué vas a saber tú.

—¿Y cómo piensas hacerlo sin una mujer y sin hijos? Y sin María.

Diego lo fulminó con la mirada. Álvaro frunció el ceño.

—Diego, madre ha muerto —murmuró Álvaro, mientras negaba con la cabeza—. No tienes nada que te mantenga atado.

—No hables de lo que no sabes —susurró Diego—. No espero que me entienda un hombre sin raíces.

Álvaro quiso replicar, pero se contuvo.

Diego se giró y revolvió el caldo con una cuchara para no verle la cara a Álvaro. Aunque le costara reconocerlo, Diego prefería que la muerte se lo llevara de una puñetera vez, y era consciente de que desear una cosa así constituía un pecado grave. Aunque nunca perdonó a Dios por haberle arrebatado a Marina, seguía siendo temeroso de su voluntad. Quitarse la vida implicaba vagar en el purgatorio por toda la eternidad, y Diego estaba seguro de que su amada lo aguardaba en otro sitio. La muerte llegaría. Entre tanto, habría de soportar la vida sin ella.

Álvaro rompió el silencio incómodo que se había formado.

—He venido a por ti. Te necesito. Me he cruzado Castilla entera solo para que vengas conmigo. Traigo un asunto por el que nos pagarán una fortuna, y volveremos al pueblo como señores.

—¿Y se puede saber quién se hará cargo del Palacio Viejo?

—¡María y Hernando! —repuso Álvaro.

Diego lo miró un instante sin decir nada con expresión cansada. Sirvió dos cuencos llenos de caldo humeante y se sentó a la mesa frente a su hermano. Álvaro se lo quedó mirando.

—La carta —insistió—. Es de un primo nuestro. Un primo lejano.

Diego sabía que, si no le daba la oportunidad de hablar a Álvaro, este iba a insistir el tiempo que fuera necesario, así que decidió darle una tregua.

—¿Quién es? —preguntó finalmente.

—Lo llaman cardenal Santa Cruz —comentó Álvaro, y sacó la carta que llevaba en el bolsillo, la misma que le había enseñado la noche anterior—. Es Bernardino de Carvajal, de los Carvajal de Trujillo. Nos pide que viajemos a Roma cuanto antes.

—¿Ese hombre dice ser primo nuestro? —quiso saber Diego, extrañado.

—Eso es —sostuvo Álvaro—. Le escribí hace meses. No esperaba que respondiera, pero dice que le vendrían bien nuestros servicios como soldados de fortuna.

Diego se detuvo un momento. La cosa no estaba para rechazar nada. La tierra no daba para más, y no podía presionar a aquellos que explotaban sus tierras. Tenía que dar con la manera de salir adelante y prosperar, ahorrar riqueza para los años venideros, y Diego era consciente de que jamás sería un buen mercader. Su oficio estaba en las armas.

—¿Cuánto es la paga? —quiso saber.

—¿Cómo voy a saberlo? —murmuró Álvaro—. En Barcelona oí que las garras del mal asfixian a la curia. El papa tiene muchos enemigos, la guerra contra Francia, sublevaciones en Nápoles, los turcos en el Adriático, las revueltas en Florencia… La cosa está mal. Dos cristianos como nosotros pueden servir al papa.

—¿O sea…?

—Mercenarios —siguió Álvaro. Clavó los ojos en los de su hermano, insistente—. Alabarderos.

—No voy a blandir una pica.

—No, pero eres listo y sabes encontrar a un hombre —sostuvo su hermano.

—¿Y eso qué tiene que ver? —indagó Diego.

—El cardenal nos pide que busquemos a un hombre.

Diego se mantuvo en silencio y durante un rato ninguno de los dos dijo nada. Luego su hermano lo miró a los ojos.

—Sé que estás harto de esta vida, hermano mío —murmuró Álvaro, y Diego se estremeció al oírlo—. Pero no, Diego, la muerte no vendrá a por ti a este pueblo de mierda. Tal vez haya llegado la hora de que salgas de Trujillo y seas tú el que vaya a por ella.

Perseguir a la muerte.

Las palabras de Álvaro hicieron mella en Diego. Sin saber de lo que hablaba, había dado justo en el clavo. Esa noche, las pesadillas lo consumieron. La muerte no vendrá a Trujillo, se repetía. Nada me queda aquí. Despertó a mitad de la noche con un sobresalto, cubierto de sudor. Estuvo un instante sentado en el lecho, sin saber si estaba despierto o no, y le pareció ver frente a sus ojos a Marina entre las sombras. La muchacha, a los pies de la cama, lo miró con ojos sombríos y desapareció en la oscuridad.

Diego había pasado todos esos años reprimiendo un único sentimiento. Se levantó y se enfundó la capa. Ensilló un caballo y salió al galope hacia Trujillo. La luz de la luna bañaba y seguía al jinete, que espoleó a su montura hasta la extenuación. Estaba aturdido, confuso, llevaba días sin dormir y años sin comprender lo que había sucedido. El graznido de un cuervo en lo alto acompañó su estela como un mal presagio. Entonces oyó unos cascos a sus espaldas y un grito.

—¡Diego!

Como una oscura silueta, vio venir a Álvaro por el camino.

—¡Vete! —le gritó.

—¡Detente! ¡Por piedad!

Álvaro lo alcanzó casi sin aliento y puso su montura delante de él. Ambos caballos relincharon y se frenaron con violencia. Álvaro desmontó, colérico, y su hermano hizo lo mismo.

—¿Para qué has venido? —esgrimió Diego, encendido, y lo empujó.

—Te he visto ensillar el caballo y salir al galope en mitad de la noche como si fuera un asunto de honor —soltó Álvaro—. ¿Qué creías que iba a hacer? No pensaba abandonarte.

Diego lo miró con rabia, a punto de obsequiarle un puñetazo.

—¿Después de todos estos años has decidido preocuparte por mí? ¡Vete por donde has venido!

Álvaro escupió el suelo. Estaba harto de ese discurso.

—No debí irme. No debí dejarte tirado en Trujillo —manifestó con rabia contenida, por primera vez—. ¿Era eso lo que querías oír? Siento haberme ido, Diego. Siento que tuvieras que ocuparte de madre y de María.

Su hermano lo empujó con rabia y ambos se separaron, como en una tregua momentánea. Luego Diego echó una mirada al cielo, justo cuando comenzaba a lloviznar. Álvaro dejó pasar unos instantes antes de dar unos pasos hacia él.

—Desde mi regreso, solo he visto una sombra de lo que has sido. María me ha dicho que eres un muerto en vida. Un despojo.

—Eso es porque ni tú ni ella sabéis nada de mí —masculló Diego.

—¿Qué es lo que tengo que saber? —quiso saber Álvaro, harto de aquella situación.

Ambos se quedaron en silencio, en mitad del camino. La lluvia empezó a caer, y a ninguno de los dos pareció importarle.

—Iré a zanjar un asunto con Ramiro Aguirre —resolvió Diego.

—¿Aguirre? —lo interrogó su hermano con extrañeza—. Quiero que vengas a Roma conmigo, Diego, maldita sea. A ganarte la vida como soldado. ¡Juntos encontraremos a ese hombre y nos ganaremos el favor del papa! Abandona de una vez las historias de esta tierra muerta.

Diego contempló la lluvia.

—Iré contigo, tienes mi palabra, si es que vale de algo —zanjó al cabo de un momento—. Pero antes acabaré con esto.

Álvaro entornó la mirada. Recordaba la historia de los Aguirre.

—Don Ramiro… ¿no era el padre de la muchacha que murió preñada de ese caballero…?

—Galcerán de Miguel —le recordó Diego con frialdad.

Ambos hermanos se sostuvieron la mirada.

Diego se pasó una mano por el rostro. Era difícil seguir manteniendo oculto aquel dolor añejo, una angustia que se unía a una vida anodina y a las guerras intestinas de casas rivales, a unos vecinos vulgares y a lazos familiares envenenados. Diego necesitaba huir de Trujillo y escapar al fin de su pasado.

—Nunca fue de Galcerán de Miguel —reconoció al fin.

Álvaro observó a su hermano sin decir nada. La lluvia los empapaba. Estuvieron un rato así, sin hablar, y a Diego le hubiese gustado saber qué cosas pasarían por la mente de su hermano en ese momento. Tal vez habría cambiado la idea que tenía de él. Entonces Álvaro apoyó una mano en la mejilla de Diego y clavó sus ojos en él con una mirada encendida.

—¿Por qué crees que he vuelto? Siempre he sabido de esa historia con Marina. Pero ya es hora de quemar esas hojas secas y limpiar el campo, hermano mío.

Diego se quedó de piedra.