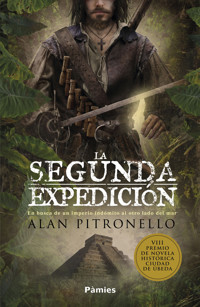

7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Villa de Santiago de Cuba, 1518. Martín del Castillo aspira a convertirse en un hidalgo principal y señor de una encomienda en la isla. Pero la vida del joven dará un giro al verse envuelto en un asunto de honor y perder la herencia de su tío y único valedor. Martín buscará recuperar la honra y sus posesiones acudiendo a la nueva expedición del gobernador hacia la recién descubierta isla de Yucatán. Será un viaje a una tierra hostil que implicará la exploración de un territorio lleno de peligros, más grande de lo que habían imaginado, y el hallazgo de una nueva civilización. Arrastrado por una profecía, una revelación llevará a Martín a descubrirse a sí mismo y a hallar un imperio indómito al otro lado del mar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Primera edición: noviembre de 2019

Copyright © 2019 de Alan Pitronello

© de esta edición: 2019, ediciones Pàmies, S. L.C/ Mesena, 1828033 [email protected]

ISBN: 978-84-17683-45-0BIC: FV

Ilustración y diseño de cubierta: CalderónSTUDIODiseño e ilustración del mapa: CalderónSTUDIO, a partir de una cartografía original de Alan Pitronello

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Índice

Guía de personajes

Prólogo

Libro I. Enero de 1518

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Libro II. Abril de 1518

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Libro III. Junio de 1518

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Nota del autor

Glosario

Contenido extra

Guía de personajes

Casa de Sánchez

Diego de Sánchez, veterano de la conquista de Cuba, señor de la casa y la encomienda.

Gaspar de la Nava, lugarteniente de don Diego.

Martín del Castillo, joven sobrino de don Diego.

Alonso Bahamonde, maestro en destreza de Martín, amigo de Gaspar.

Francisco Poveda, secretario de don Diego.

María, criada de la casona.

Beatriz, ayudante de criada.

Fray Juan Olivos, sacerdote jerónimo de la encomienda.

Hatema, líder de los guerreros del yukayeke.

Casa de Alvarado

Pedro de Alvarado, hidalgo principal, cabeza de la familia Alvarado.

Portocarrero, lugarteniente de Alvarado.

Gonzalo de Alvarado, segundo hermano de Alvarado, enemigo de Portocarrero.

Jorge de Alvarado, tercer hermano de Alvarado.

Juan de Villafañe, asesino a sueldo contratado por Alvarado.

Clara Álvarez, esposa de Juan Marchante, amante de Alvarado.

Casa del notario Hernández

Juan Hernández, señor principal, encomendero y notario de la villa de Santiago.

Inés de Tapia, hija de Hernández, amante de Martín.

Hernán Malcuesta, lugarteniente y capitán de la compañía de Hernández.

Diego Guetaro, primera espada de Malcuesta.

Principales y corte de Diego de Velázquez

Diego Velázquez de Cuéllar, gobernador de Cuba.

Hernán Cortés, alcalde de la villa de Santiago.

Juan de Grijalva, sobrino de Velázquez y capitán general de la expedición.

Francisco Montejo, hidalgo principal y capitán de la nao Trinidad.

Alonso Dávila, hidalgo principal y capitán de la Santa María de los Remedios.

Andrés de Duero, hidalgo principal y mercader.

Amador de Lares, contador y secretario del gobernador.

Castillejo, secretario de Amador de Lares.

Capellán Juan Díaz, capellán general de la armada.

Antón de Alaminos, piloto mayor de la armada.

Melchorejo, intérprete indio.

Compañía de Sánchez

Capitán Ávila, veterano de las guerras de Italia, capitán de la compañía.

Tristán Sanjuán, primera espada del capitán Ávila.

Montes, arcabucero ubetense, veterano de Calabria.

Ibáñez, rodelero ubetense, veterano de Calabria.

Amador, rodelero de Palos de la Frontera.

Rodríguez, rodelero de Palos de la Frontera.

Vinarós, marinero valenciano.

Matilla, mozo jerezano, músico de vihuela.

Taller azucarero

Bartolomé Jémez, vendedor de jugo de caña, amigo de Beatriz.

Hernán, mozuelo sobrino de Jémez.

Antonio Gamboa, joven pescador, amigo de Beatriz.

Pedro Contreras, oficial del taller.

Lope Contreras, ayudante de oficial, hermano de Pedro.

Juan Marchante, colono y mercader, esposo de doña Clara Álvarez.

Otros personajes

Fray Benito, fraile jerónimo confesor de varios vecinos de la villa.

Fernando de Cardeña, hidalgo principal y mercader de Santo Domingo.

Juan Gamboa, grumete de la Santa María de los Remedios.

Gonzalo Guerrero, nacom de Ch’aak Temal.

Ka’aj Poc, guerrero azul, primer guerrero del nacom.

Prólogo

La diosa estaba en peligro. Los timbales no dejaban de resonar en el refugio. Su eco se deslizaba a través de la noche y se perdía en las sombras de la espesura. La selva era oscura y apretada en aquel paraje, iluminada en aquel punto por la luz de la hoguera principal donde un sacerdote tocado con un penacho de plumas de pájaro realizaba el ritual. Los guerreros que lo contemplaban permanecían sentados alrededor de la lumbre atentos a lo que estaba por acontecer.

Su líder era el nacom de Ch’aak Temal —nombre que recibía aquella tierra desde la creación del mundo—, un guerrero fornido, con la cabeza rapada y varios símbolos del dios Chaak tatuados a lo largo de su nuca y su espalda. El nacom, a diferencia de sus guerreros, exhibía una barba espesa que le otorgaba un aspecto temible y extranjero. Ka’aj Poc, el mejor de sus guerreros, lo admiraba. En aquellos años, cuando Nachan Ka’an, el anterior nacom, recibió a los extranjeros como prisioneros en Ch’aak Temal, Ka’aj Poc era un muchacho que soñaba con pasar la prueba del guerrero. Durante esos años, había visto al extranjero aprender su lengua y conocer a sus dioses.

Ka’aj Poc estaba sentado a la derecha de su nacom. Desvió la vista hacia él y lo vio concentrado en el ritual del sacerdote. Tenía las orejas perforadas y los brazos y el pecho plagados de símbolos y tatuajes pertenecientes al mejor guerrero y líder de la tribu. Recordó el día en el que Nachan Ka’an fue atacado por un caimán durante una travesía, en un vado pedregoso. El extranjero pudo haber aprovechado la oportunidad y haber huido; sin embargo, en un acto de valentía y amistad, decidió lanzarse sobre el reptil y acabó dándole muerte con sus propias manos. Así salvó la vida del jefe de la tribu, que en agradecimiento lo liberó y lo aceptó como uno más de los suyos.

Ka’aj Poc nunca había sabido pronunciar su nombre extranjero, Gonzalo Guerrero, que al tiempo olvidó. Lo vio convertirse en el mejor guerrero que había visto aquella tierra y pronto obtuvo el reconocimiento de los suyos y la admiración de sus amigos. Aquel hombre nuevo se enamoró de Zazil Há, una joven hermosa de ojos de jaguar, hija del nacom Nachan Ka’an. El extranjero pasó la prueba del guerrero. Tras aquello, el nacom aceptó la voluntad de los amantes, que prometieron unir sus almas a Ixchel, diosa de la Vida y de la Fecundidad. Cuando Nachan Ka’an murió, la tribu eligió como nacom al extranjero, pues su espíritu era fuerte y su corazón, dispuesto.

El sacerdote del penacho se puso en pie, con un sahumerio en las manos, y su rostro pareció cubrirse de oro líquido a la luz de las llamas.

—He visto la venida de la serpiente en mis sueños —repitió en lengua maya varias veces.

Ka’aj Poc echó una mirada inquieta a su nacom. No sabía qué significaba aquello.

—Nacom, ¿qué ocurre?

Su líder continuó con la vista puesta en el sacerdote.

—¿Recuerdas el templo de Ixchel cercano a Can Pech? —le preguntó en voz baja.

Ka’aj Poc sabía que algunos seguidores de Wuqub Kaqix, aquel dios impostor y farsante con forma de pájaro monstruoso, habían tomado el templo sagrado de la diosa de la Vida, la Tierra y la Luna, y, en su lugar, adoraban a aquel demonio proveniente del abismo del xibalbá.

—Su nacom nos ha pedido auxilio —continuó el líder—. Hace unos días, el sacerdote tuvo una visión sobre aquel templo. Vio a un cuervo en la caverna extendiendo sus alas.

—¡Wuqub Kaqix ha convocado a su Camazot! —exclamó el sacerdote.

Ka’aj Poc miró al nacom con aprensión al oír aquel nombre y este frunció el ceño. El Camazot. Se trataba de una bestia del xibalbá, mitad hombre, mitad murciélago, guardiana de las atrocidades de aquel pájaro monstruoso.

—¡La serpiente liberará al templo! —gritó el sacerdote antes de lanzar el sahumerio a las llamas y que estas se elevaran al cielo en una llamarada—. ¡La serpiente acabará con el Camazot!

La noche transcurrió con lentitud. Cuando la ceremonia acabó, el nacom mandó a Ka’aj Poc a reunir a los guerreros en un sitio apartado del refugio. Discutió con los sacerdotes en la hoguera principal y al cabo de un rato regresó con los suyos.

—Debemos viajar hasta Can Pech —anunció el nacom con el gesto serio.

Sus guerreros, ocho hombres fornidos y bien entrenados, se miraron unos a otros y asintieron. Estaban dispuestos a someterse a lo que les dijera su nacom, pues confiaban en él y en su criterio. Nunca les había fallado.

—Los sacerdotes hablan de una profecía —les dijo con el ceño fruncido—. Moch Ko’woj, nacom de Can Pech, nos ha pedido ayuda, y acudiremos en su auxilio al norte. Serán muchos soles y muchas lunas de marcha, y no puedo aseguraros que vayamos a regresar. Si alguno de vosotros no siente en su corazón que deba acompañarnos, no lo obligaré.

Uno de los guerreros miró al nacom a los ojos.

—Yo voy contigo —dijo.

Entonces todos repitieron lo mismo, sin pensárselo dos veces. El nacom los miró a todos henchido de orgullo.

—Debemos estar atentos a los designios de los dioses, a la espera de una serpiente que será la que libere el templo del mal —dijo con preocupación—. Ixchel, la diosa, ha puesto esta misión frente a nosotros, y debemos poner todo nuestro corazón para cumplirla.

Los compañeros del grupo asintieron, convencidos.

—¿Cómo sabremos quién es la serpiente de la profecía? —preguntó Ka’aj Poc—. Nacom, podría ser cualquier cosa. La profecía puede hablar de una persona, pero también de un suceso, un designio o cualquier evento que decidan los dioses.

El líder frunció los labios y negó con la cabeza.

—Lo sé —reconoció—. La serpiente puede ser lo que los dioses quieran que sea. No podemos estar seguros. Tal vez nunca lo estemos.

—¿Cómo sabremos si estamos frente a la profecía?

El nacom entornó la mirada hacia sus guerreros. No siempre tenía todas las respuestas. Aquello provocaba temor y preocupación en los suyos al verse enfrentados a lo desconocido. La grandeza de los dioses era infinita. ¿Sería capaz de distinguir a la serpiente cuando estuviera frente a él?

—Solo podemos esperar a que los dioses nos muestren alguna señal —dijo tras una pausa, y sus ojos parecieron brillar bajo la luz del fuego—. Debemos ser valientes. Ixchel, nuestra diosa, está en peligro, y somos su última esperanza.

Libro I

Enero de 1518

I

Un ofrecimiento incierto

1

Gaspar de la Nava regresó de la estancia de su señor y se detuvo a echar un vistazo al duelo en el patio porticado. Un eco afilado merodeaba por la hacienda mientras el joven Martín y Alonso Bahamonde, su maestro en armas, pugnaban en un duelo de roperas. Iban con el torso al desnudo, vestidos con las calzas de muslos y unas botas altas que estaban cubiertas de arcilla. Gaspar contempló con detenimiento las guardias que trazaban ambos adversarios.

El deber de Gaspar era que en la casa las cosas funcionaran según las ordenanzas de don Diego. El aprendizaje de Martín era uno de esos asuntos. El muchacho había cumplido los dieciocho en enero, y podía afirmarse que casi era un hijo para él, aunque la relación de ambos fuera difícil debido al orgullo y a los arrebatos continuos del muchacho.

Gaspar se abrió un poco la alcandora maldiciendo el calor. Iba con una jaqueta y unas calzas negras de dos piezas. En ese momento desvió la vista hacia la columna de humo que ascendió por encima de las cocinas. Unos críos isleños alimentaban el horno de barro. María, la criada, y Beatriz, su aprendiz, cocinaban el pan y un tojunto de zanahorias, patatas, garbanzos y carne de cerdo para don Diego, como todos los domingos. Detrás del muro norte había un huerto del que se ocupaban otros tantos criados indios y un poco más allá, tras el fresno, se hallaban los corrales y el gallinero.

Desde la casona se apreciaban el oleaje y el graznido áspero de las gaviotas que sobrevolaban la ensenada y la colina de la villa de Santiago. La brisa de los muelles se deslizaba a través de las callejuelas polvorientas como un rumor y en lo alto el sol avivaba como un brasero el atrio formado por las tres fincas de adobe.

Era una hacienda productiva que funcionaba con orden y diligencia para orgullo de Gaspar. El día que Dios decidiera llevarse a don Diego, todo aquello pasaría a manos de Martín, su sobrino, el único familiar de don Diego en Indias. Hasta que eso sucediera, el muchacho tendría que aprender de ellos.

El duelo acabó con ambos contendientes sin aliento.

Gaspar saludó a Alonso con una mano en la frente y luego a Martín. El joven estaba con la cara roja. Le devolvió una mirada furibunda mientras recuperaba el aliento. Alonso dio un par de indicaciones y reanudaron el combate.

Martín arriesgaba demasiado al cambiar de guardia. Era diestro, veloz. Sin embargo, daba la sensación de no tener miedo, y era algo que preocupaba a Gaspar, porque solía dejar abierta la defensa. Apoyó un hombro sobre una columna y se cruzó de brazos, atento a lo que veía.

Alonso rondaba la misma edad de Gaspar. Llevaba el cabello oscuro hasta los hombros, la barba descuidada, y sus ojos eran veloces como los de un pájaro, capaces de adivinar de un momento a otro la treta de su oponente. Era un hombre de piel mediterránea y aire gitano. Gaspar admiraba la destreza de su amigo: ni siquiera él era capaz de ganarle un duelo. Durante años ambos habían formado parte de la hueste de Diego de Sánchez en la conquista de Cuba. Un día añejo de esos de 1511, la compañía fue emboscada por taínos y Gaspar cayó malherido. Perdido y sin esperanza, Alonso lo arrastró una legua por la selva, jugándose el pellejo. Más tarde, al acabar la pacificación, ambos continuaron bajo las órdenes de don Diego, uno como lugarteniente y el otro como maestro en destreza de su sobrino. Aquel acto en la sierra iba a sellar una amistad para toda la vida.

Al igual que Alonso, Gaspar era un hombre curtido en la guerra. Nunca había sabido con exactitud qué edad tenía, aunque intuía por el reflejo de la fuente que rondaba la treintena. Su mirada era recta, provista de unos ojos azabaches y unas cejas espesas; su mandíbula cuadrada estaba cubierta por una barba como la del Cristo. Se consideraba gallardo y un hombre de honor, al servicio de Sánchez con el fin de ganarse un trozo de tierra, criar caballos y conquistar a una dama castellana. Todo por ese mismo orden.

El último duelo finalizó con la ropera del muchacho en la arcilla y la hoja de Alonso sobre su abdomen. Gaspar se cubrió del sol con la mano y puso los pies en el polvo para acercarse hacia ellos. Alonso le estrechó el brazo a su amigo con familiaridad.

—Te coge desprevenido porque miras su hoja —apuntó Gaspar a Martín, que en ese momento lanzaba un escupitajo al suelo—. La ropera es muy rápida para que te pongas a seguirla con los ojos, muchacho. No tienes que pensar, bloqueo en filo, atajo hasta el gavilán y trazas la guardia. ¡Rápido, cojones! ¡Déjate de tanta historia!

Martín resopló, molesto por su comentario.

—Don Diego nos espera en su mesa —añadió Gaspar cambiando de tema—. Haced el favor de no retrasaros. Tiene ordenanzas para nosotros, y también para ti, Martín. Así que daos prisa y aseaos un poco antes de ir al comedor.

—¿Qué es lo que tiene que decir ese anciano?

A Martín sus arrestos le otorgaban un aspecto mayor del que tenía. El joven era un poco más alto que Alonso y gastaba una melena castaña que iba a juego con sus ojos verdes. Podía decirse que aquella mirada luminosa le daba cierto aire noble y, por supuesto, engreído.

—No lo sé, no ha querido decírmelo.

—He hecho cuanto me ha pedido, maldito sea.

—Cuida esa lengua, muchacho —le atajó Gaspar—. No es manera de hablar de tu tío.

—¿Acaso va a embarcarse a Sevilla? —preguntó Alonso, pasando del tema.

—Mi tío apenas sería capaz de aguantar una travesía como esa —se adelantó Martín. Se quitó los guantes. Sus manos estaban rojas del ardor.

Gaspar contempló al muchacho. Lo conocía de sobra como para saber que estaba molesto por sus consejos sobre las guardias. Era orgulloso hasta las entrañas. Ningún hombre apreciaba una palabra de otro sobre cómo tirar la espada.

—Don Diego es un viejo zorro. Apostaría mil castellanos a que es capaz de sortear la muerte con tal de proteger sus intereses.

Alonso se rio. Martín pareció relajarse un poco.

—Ojalá se embarque en una nao y nos deje en paz a los tres.

Alonso frunció el ceño.

—Tú eres su sobrino, Martín, pero nosotros tenemos que ganarnos su favor para que nos dé una paga. Estaría bien que no se fuera a ningún sitio.

—Bueno, supongo que no. Conmigo las cosas serán diferentes.

—Nadie puede obligarte a cumplir con tu palabra, Martín. Cada uno debe hacer acatamiento de su propio honor y cumplir con las promesas que hace.

—¡Venga, basta de majaderías! —vociferó Gaspar con una media sonrisa antes de cruzar el patio—. Acabad de una vez. ¡No tardéis!

Su silueta se perdió en el interior de la casa.

2

Alonso señaló la ropera que yacía en el suelo cubierta de polvo.

—Cógela, Martín —le ordenó—. Vamos a practicar un último duelo. Quiero que abras con una posta della donna y un reverso. Traza la postura para que vea que la haces bien.

—No entiendo por qué Gaspar tiene que decirme cómo colocarme, ¿qué sabe él? Nunca aprendió nada acerca de postas, no podría trazar una posta di donna ni una di finestra jamás.

—Haz silencio y ponte en guardia.

Martín se quedó mirando a su amigo, y a este le cabreó su actitud.

—¿Alguna vez has matado a un hombre, Martín? —dijo Alonso bajando la espada—. No, claro que no. Ahora déjate de historias y ponte como dice Gaspar, cojones.

Martín escupió y se limpió la boca con el guante. Gaspar era un rodelero veterano en el atajo, pero su forma de señalar aquello que estaba mal trazado a su parecer lo encendía. ¿Qué sabía él de un atajo rápido cuando era más lento que un burro?

Alzó la espada y se colocó en posición. Su ropera había sido un obsequio de su tío don Diego al cumplir los dieciocho: acero toledano, dos lazos simples sobre la empuñadura y otro para los nudillos, liviana y bien equilibrada, con filo en el último tercio de la hoja. Era una espada sobria, sin ninguna ornamentación. La llamaba Gaditana porque, al igual que las muchachas de Cádiz, le parecía fresca, pero difícil de domar. Le daba la impresión de que esa hoja reafirmaba su aire noble, y estaba seguro de que le serviría para hacerse un nombre en la villa.

—Posta della donna —repitió su instructor—. Sin rodela esta vez, Martín.

El joven apartó a un lado el escudo redondo. Martín conocía todas las guardias y aperturas de duelo, además de cada una de las tretas de la ropera. Llevaba desde los doce años practicando las combinaciones de movimientos de mano, codo y hombro, sin embargo, nunca había vencido a Alonso, ni una sola vez. Su instructor había aprendido el arte de la destreza de un palermitano, con hojas más pesadas como mandobles o bastardas, y nombraba a las guardias —o postas— según aparecían en un viejo tratado florentino que guardaba con celo en un arcón de su estancia. Su amigo había diseñado una destreza que combinaba las figuras antiguas con aquella espada más ligera.

Martín sentía en ese momento que el antebrazo izquierdo le temblaba como la llama de una vela, y la mano que blandía la espada le palpitaba sin cesar.

—Ahora concéntrate en el atajo. —Alonso caminó hasta él—. Recuerda usar el plano para ser débil y el filo cuando quieras ser fuerte. ¡Rápido, como te ha dicho Gaspar! Si no ganas la iniciativa de ataque, acabarás cambiando las guardias según el empuje de tu rival, lo que te dejará en desventaja. Esto va de leer su figura. Cuando veas la ocasión de crecer o decrecer, vas a por él y no te quedes expuesto jamás. ¿Recuerdas la posta?

Decidido a vencerlo, Martín sostuvo la empuñadura con ambas manos por detrás de su nuca, cubriendo la totalidad de la hoja tras la espalda. Se adelantó un paso y mantuvo la otra pierna atrás, flexionada. Su cuerpo quedó ligeramente ladeado. Era una figura compleja que había practicado cientos de veces.

Advirtió cierto orgullo en la mirada de su instructor.

—No existe ningún hombre en Indias que sea capaz de presentar esta guardia. ¿Estás listo?

No podía decirse que lo estuviera, pero asintió con la cabeza. Tenía la garganta seca, se moría por echar un trago. El patio de la casona se calentaba a veces como una cacerola porque las estancias que daban al sur frenaban el ascenso de los vientos desde la bahía.

—¡Listo!

—Quita tu mano del pomo, Martín.

Alonso optó por una guardia breve, flexionó las piernas y sostuvo la espada con la punta a la altura de sus ojos. Por su postura, Martín supo que iba a atacar primero. La postadella donna altera era una figura para protegerse de cualquier golpe, así que esperó.

—Un duelo se gana de presencia —musitó Alonso, y sus ojos se ensombrecieron de repente—. ¡Saca pecho, hombre, el puro arresto tiene que hacer desconfiar al que está frente a ti! No dejes nunca de mirar a tu adversario a la cara, y procura no vacilar, porque en los ojos se traslucen tanto la valentía como la sospecha de cualquier duda.

Anduvieron en círculos, con aire gallardo. De pronto, Alonso había dejado de ser el maestro. Martín advirtió de soslayo que Gaspar los observaba desde el umbral de su estancia y que Capitán, su alano español, estaba sentado junto a su amo atento a lo que estaba por acontecer.

Alonso alzó la ropera y cambió a la guardia del halcón. Abrió el duelo con un golpe fenduti, de arriba abajo. El joven dio un paso al costado y lo apartó con ligereza. Ambas hojas se deslizaron una sobre la otra. Apresurado, Alonso estiró la ropera hacia adelante y acertó al atajo, sondeó una treta, luego otra, pero el joven leyó sus argucias con velocidad. Las hojas chocaron con violencia. Martín bloqueó con el gavilán y ambos forcejearon. Lo hizo retroceder de un empujón.

Reanudaron desde una guardia larga golpeando aceros en el aire. Fue un asalto vertiginoso. Las hojas centellearon hasta que Alonso trazó un golpe mezzani, directo hacia su cabeza. Martín bloqueó el golpe. El atajo de Alonso era impredecible. Las hojas iban para arriba y para abajo, una encima de la otra. Alonso buscaba enrollarse, traspasar la defensa y acertar a cualquier treta sin darle respiro. Era un duelo que Alonso dominaba. Martín trazaba la defensa como buenamente podía. Su instructor arremetía una y otra vez con movimientos certeros en una maraña de latigazos y chirridos acerados.

Martín se empleó a fondo para no acabar desarmado

Tras un instante, regresaron al combate desde una guardia alta. Martín enganchó la hoja de Alonso y le bloqueó su brazo. A continuación, le arrebató la espada de las manos. Apenas dio crédito a lo que vieron sus ojos. Vaciló un instante al contemplar la ropera de su maestro sobre la arcilla. Alonso aprovechó el despiste para asestarle un puñetazo que le volteó la cara. Para cuando Martín retornó a la guardia, su instructor acababa de servirle una hoja sobre el cuello.

—El duelo acaba con tu oponente muerto, no cuando lo desarmas —masculló sin aliento, con el acero sobre su piel.

Martín lo apartó de un empujón, enrabietado. Alzó la vista y contempló a Gaspar, que cruzaba el pórtico con paso apurado hacia el comedor, con un gesto tan indiferente que acabó por indignar al joven rodelero.

3

La estancia del comedor era la más fresca de la casa. Estaba precedida por una mesa de madera maciza y seis butacas forradas de cuero con remaches de cobre. Las tres ventanas que daban al patio porticado estaban cubiertas en el exterior por unas celosías de madera que la proveían de sombra. Aquella sala se utilizaba para comer los domingos y para recibir a los invitados ilustres de don Diego.

Gaspar esperaba de pie junto a Alonso con una mano apoyada en el mueble armario del fondo.

Se habían enfundado sendos jubones por encima de las alcandoras pese al calor, pues su señor detestaba a quienes acudían a la mesa al desnudo, es decir, vestidos únicamente con sus alcandoras, rompiendo con las tradiciones. Junto a ellos, Capitán permanecía sentado sobre las patas traseras. El alano era un pura sangre, regalo del señor a Gaspar. El perro recibía una soldada, doble ración diaria de comida y estaba bien entrenado. Era su compañero desde la conquista. Capitán, de tanto en tanto, echaba la vista arriba en espera de nuevas órdenes y al cabo de un rato desistió y acabó por tumbarse sobre la losa fresca.

Martín entró en la estancia aseado, con el pelo mojado y vestido para la ocasión. Sus ropas retenían aún una fragancia afrutada. Tenía la piel de la cara roja y los músculos duros de tanto ejercitarlos. Notó que apenas era capaz de mover los brazos. Saludó a Gaspar y a Alonso con un gesto y tomó asiento para esperar a su tío. Oyó que sus amigos hablaban sobre la compañía.

—El capitán Ávila y los compañeros van a reunirse esta noche en el mesón de Antón a compartir un barril —comentó Gaspar—. Los ubetenses tienen una apuesta pendiente.

—Algo de eso he oído, sí —respondió Alonso.

—Vaya carita que me traes, chiquillo —dijo de pronto una voz junto a Martín.

Beatriz, la aprendiz de criada, apoyó un botijo sobre la mesa, con una sonrisa llena de frescura. Martín curvó los labios como ella.

—Siempre dices lo mismo, pero tus ojos dicen otra cosa.

El comentario hizo que la chica se sonrojara.

—Yo siempre digo lo que me da la gana.

Beatriz era una muchacha risueña, con un rostro enmarcado por unos ojos grandes de color caoba que recordaban a los de una gata y una nariz pequeña salpicada de pecas. Hablaba con acento sevillano. Martín disfrutaba de verla con su melena castaña suelta, sin embargo, su tío la obligaba a colocarse una cofia. Por debajo de la saya, llevaba una alcandora de escote recto y un cinturón en las caderas que le estrechaba la figura. Beatriz se moría de calor todos los días por culpa de sus ropas y de los hornos de barro de las cocinas.

María y ella habían dispuesto los platos, las copas, las jarras, los cuchillos, el pan, las patatas y el pescado frito. Beatriz sostuvo el botijo en las manos con la vista en el joven.

—Te he traído jugo de caña —le enseñó—. Lo compramos ayer en el puerto. Está muy frío, te hará bien después de moverte tanto.

A Martín le deleitaba la manera de hablar de la muchacha. La chiquilla se quedó mirando cómo se llenaba medio vaso y se lo bebía de un trago.

—Está frío, sí.

—Os he estado viendo esta mañana, ¿sabes?, para ver qué tal iba la cosa y eso.

—¿Has visto lo que he hecho? ¿Me has visto, acaso?

Beatriz se encogió de hombros, con aire arrogante.

—Te mueves más lento que un cura, chiquillo.

Martín sonrió airoso, y sus ojos parecieron más claros.

—Eso lo dices porque he sido rápido —repuso en voz baja, y aprovechó para echar un vistazo a Gaspar y Alonso, que seguían a lo suyo—. Te conozco, Beatriz. Si me dices eso, es porque te he impresionado. Además, he desarmado a Alonso, ¿lo has visto?

—¡Pues claro que lo he visto! —Beatriz ahogó un grito con un brillo en los ojos—. Aunque sigues siendo lento, y un bobo.

A Martín le gustaba impresionarla. Ella era dos años menor que él. Era consciente de la forma en la que los ojos de la chica se posaban sobre su torso cada vez que se quitaba la alcandora junto al pozo. Aunque su amor fuera para otra dama, el deseo y los juegos de Beatriz en la higuera le hacían sentirse muy hombre.

Gaspar los interrumpió con su vozarrón:

—Martín, en pie. Chiquilla, vete a hacer lo tuyo.

La silueta de Beatriz desapareció tras la puerta de las cocinas.

4

Don Diego de Sánchez entró en la estancia con una cojera. Llevaba la boca cubierta con un pañuelo. El anciano iba vestido con un jubón negro y una alcandora de manga boba con vuelos en el cuello y en los puños. Su rostro estaba surcado de arrugas, disimuladas bajo una barba platina. Entró acompañado del brazo de su secretario, Francisco Poveda. Gaspar se apresuró a ofrecerle el suyo y le empujó la silla.

Alonso hizo una reverencia con una mano en el pecho y otra en la espalda y echó una mirada afilada al secretario. Este se había quedado de pie, a la derecha del señor. Francisco Poveda era un hombre de unos veinticinco años, letrado en leyes, de aspecto enclenque y encorvado. El odio que profesaba al maestro en armas era igualmente correspondido.

Martín cogió la mano de su tío y besó el anillo de los Sánchez. Se fijó en las gotas de sangre del pañuelo antes de que el anciano lo escondiera. Aquello explicaba la cruz de plata sobre su cuello. Significaba que era uno de sus días malos.

La estancia permaneció en silencio durante la comida.

Por costumbre, Francisco Poveda sirvió el vino y los platos a don Diego, a Martín y a Gaspar. Alonso tuvo que servirse él mismo. Para Poveda, no era más que una debilidad del anciano aquella invitación de los domingos, y no estaba dispuesto a concederle más privilegios. En muchas ocasiones se lo había dejado claro. Alonso, por su parte, albergaba recelos hacia Poveda, no tanto por su displicencia con él, sino porque creía que su figura encarnaba los males que achacaban a don Diego. De haber sido inquisidor, Alonso habría quemado vivo a Francisco Poveda y a la puta que lo había traído al mundo.

Tras dar buena cuenta de las viandas, el anciano se reclinó en su silla y alzó la vista hacia su maestro en destreza. Después de beber un par de copas tenía mejor aspecto.

—¿Cómo ha ido la historia? Habéis estado pegando gritos toda la semana.

Gaspar se adelantó a su amigo.

—Lo cierto es que vuestro sobrino ha mejorado muchísimo; los he estado observando y solo puedo decir que corre sangre de vuestra familia por sus venas. Tiene el temple necesario para ser un soldado, posee un buen juego de piernas y estrecha como vos en tiempos de juventud. No hay duda de que Martín será un hombre de provecho como vos.

El anciano pareció complacerse por el comentario. Martín y Alonso, que estaban al tanto de la ironía de Gaspar, disimularon la risa. Poveda percibió la burla.

—¿Es eso cierto? —preguntó Poveda con la vista puesta en Alonso.

Don Diego esperó su respuesta.

Para el instructor, Martín aún estaba verde. Su amigo era orgulloso en las posturas y no dominaba todos los movimientos. Si bien el chico era rápido, arriesgaba demasiado en cada treta. Martín no tenía miedo. En caso de enfrentarse a cualquier paria versado en la destreza vulgar, esa de tretas sucias y poco honorables, acabaría con la tripa abierta y las grasas fuera del saco.

Gaspar miró a Alonso. Esta vez, ni don Diego ni Poveda se percataron. Como muchas otras veces, Alonso procuró seguir el juego de su amigo aun sin saber lo que se traía entre manos.

—Así es, don Diego. Martín ha mejorado mucho. Hoy me ha desarmado.

—¡Cuánto me alegra oír eso! —bramó el viejo con una risotada—. Todo hombre debe saber usar el acero, hijo. No importa que después estudie leyes o sea un escribano. Aunque dudo que tú quieras estudiar, ya tienes suficiente con fray Benito. —Soltó otra de sus desagradables carcajadas, y el muchacho pudo ver sangre y restos de comida en su boca—. Tengo planes para ti.

Martín cruzó una mirada con su instructor y luego con Gaspar. Con el tiempo, había aprendido a interpretar las miradas que se echaban los viejos amigos. El joven no imaginaba otra ruta para su destino que la de heredero de la encomienda y el caserón. Iba a someterse a lo que dispusiera su tío para él. Su madre había muerto al darle a luz y su padre había sido un mercenario en las campañas de Italia del que nunca más se supo. Don Diego, el hermano mayor de su madre, se hizo cargo de su tutela. Martín embarcó a Castilla del Oro en 1514 en la nao de Pedrarias Dávila y desde allí a La Española, antes de pasar a Cuba.

—¡Poveda, más vino, coño! —rugió el anciano—. Esta noche vendrá fray Benito a cenar con nosotros y espera hablar un asunto contigo, muchacho.

—Como ordenéis, señor.

El anciano levantó la vista a Gaspar, que en ese momento mandaba con un gesto airado a Poveda que le rellenara la copa.

—¿Te has encontrado con Ávila? ¿Ha vuelto ese viejo pendenciero?

Gaspar negó con la cabeza y apoyó la copa en la mesa. El comentario le fastidió, pero disimuló su malestar. Ávila era el veterano capitán de su compañía de soldados.

—Nadie lo ha visto por el puerto esta mañana, pero conseguí hablar con Sanjuán. He dispuesto todas vuestras ordenanzas y me ha dado su palabra de hacerlas cumplir. En tres días la compañía escoltará los carros desde la encomienda. Conocéis a Sanjuán, y, por su manera de hablar, doy fe de su palabra.

Don Diego se apuntaló en el respaldo del sillón con aire reflexivo.

—Bueno, tú te encargarás de que así sea.

—Así será, mi señor.

Gaspar asintió con solemnidad y se quedó mirando la copa. Alonso y Martín se mantuvieron en silencio. Todos los domingos se daba la misma historia: don Diego llevaba la voz de la conversación y cualquier ligereza podía acarrear una reprimenda debido a los ánimos cambiantes del anciano.

Tras unos momentos, don Diego se dirigió a sus dos hombres de confianza.

—Cuando dispongáis, partiréis para la encomienda. Quiero que reunáis el tributo, preparéis los carros, habléis con el fraile y le preguntéis cómo van los asuntos con la tribu. Los jerónimos están presionando a Velázquez y quieren que los negocios de Dios se lleven con más diligencia. Tengo la impresión de que esos indios no me dan todo lo que me pertenece a cambio de los favores que les concedo. Ya le pasó a Juan Pacheco, que el otro día vino a visitarme. —Don Diego dejó esta última palabra en el aire y miró a Poveda, que asintió con la cabeza—. Pues a Pacheco, al parecer, le han entregado menos cosecha de la que le correspondía, ¿os imagináis? Indios desvergonzados… Hemos venido hasta aquí, los hemos untado en aceite y los hemos bautizado. Malditos sean.

—No tienen alma, mi señor.

—Claro que la tienen, Poveda, no seas necio. No serán almas de Dios, pero sí son de ladrones y de holgazanes. Aquí lo que hace falta es mano dura y una fusta de mil pares de cojones.

Gaspar se pasó la mano por la barba. Estaba seguro de que esas ideas se las clavaba Poveda en la cabeza. Hasta entonces, él mismo supervisaba los cargamentos, estaba al tanto de cuánta cosecha se almacenaba y de lo que se entregaba en las ventas y haciendas que compraban su mercancía. Eran muchos los años trabajados como para saber si los taínos se estaban guardando una parte del tributo. Se preguntó entonces si el secretario estaría haciendo negocios a espaldas de su señor.

—Partiremos mañana, don Diego, sin falta.

—Poveda, más vino.

El secretario se estiró sobre la mesa y sirvió a su señor.

Don Diego frunció el ceño con la mirada puesta en Alonso.

—Así que hoy te ha desarmado.

El maestro en armas se revolvió en su silla. Las sentencias del viejo siempre iban con segundas intenciones. Martín, por su parte, se preguntó si aquella mañana habría sido la última que practicara con su amigo.

—Lo hizo, pero no venció el duelo —repuso Alonso con voz pausada.

—Nunca te había desarmado —intervino Gaspar, que dio un sorbo a su copa. Su mirada pasó de Alonso a don Diego con un ademán tranquilizador—. Será cierto que progresa. Buen maestro en destreza tenéis.

Poveda carraspeó y echó una mirada maliciosa a Alonso.

—A lo mejor no será necesario seguir con las lecciones.

Don Diego se llevó el paño a la boca para reprimir un nuevo ataque de tos. Pasó un momento en el que todos se mantuvieron expectantes.

El anciano se apartó el pañuelo.

—Si Martín ha podido desarmarte, ha sido porque es capaz de matar a un hombre. Mañana partirá con vosotros. Es hora de que conozca cuáles serán sus tierras y vasallos la noche que Nuestro Señor decida sentarme a su vera.

Alonso asintió, aliviado. Poveda frunció los labios y se limitó a observarlo con un gesto adusto. Martín nunca había salido de la villa hacia el interior de la isla. Cruzó una mirada con su amigo y luego con Gaspar. De pronto pareció olvidar el dolor de sus músculos.

El joven estaba exultante.

5

Pasado el sol de mediodía, Martín se puso una jaqueta corta por encima de la alcandora, cerciorándose de que el cinto de su ropera estuviera un poco ladeado. Le llenaba de orgullo pasearse por la plaza con aquel acero toledano y que la gente lo viera convertido en un hombre. Cualquiera podría acercarse a decirle lo que fuera. Tenía suficiente confianza en sí mismo como para retar a duelo hasta a Su Majestad Católica si se terciaba.

Se mojó la melena en el lavandero antes de salir de la casona en dirección a la iglesia.

Desde su fundación, la villa de Santiago se había dibujado recostada sobre la colina desde la ensenada hasta la sierra, con parcelas y calles desiguales. Las haciendas en esos días superaban el número de ochenta y estaban dispuestas con desorden en torno a la plaza Mayor. Era un pueblo pequeño. En la comarca la mayoría de la gente sabía quién era quién, por lo que muchos vecinos lo saludaron al pasar y lo vieron trajinar por las calles con la ropera en el cinto. Era una proclama. El muchacho dejaba de ser un chiquillo y se presentaba como un hombre dispuesto a defender su honra.

Martín cruzó la plaza y agradeció la sombra de las higueras. Una vez en la iglesia, se persignó.

Dentro había dos o tres ancianas de rodillas frente al Cristo. Notó el frescor del templo y deshizo el trecho hasta los confesionarios de madera. Abrió la puertezuela y esperó dentro del cubículo, viendo el mundo a través de la celosía de nogal.

Estaba impaciente por ver a Inés. La joven era la hija del encomendero y notario Juan Hernández, un colono pudiente, si bien no era rico, ni mucho menos poseía influencias lo suficientemente notables como para que su hija se considerase un buen partido. Lo que más ansiaba Martín, en realidad, era tocar su cuerpo desnudo una vez más. Inés de Tapia tenía catorce años y la redondez de la adolescencia. Pese a su cintura algo estrecha, Martín había descubierto con asombro unos senos voluptuosos que se disimulaban bajo el sayo y una piel tan suave como la de un melocotón maduro.

Tras una media hora de espera, Inés apareció en el umbral acompañada de su criada, Marina, y del hombre que nunca se separaba de ella, el lugarteniente de su padre, Hernán Malcuesta. Este último, un soldado veterano con la nariz rota, la melena grasienta y el aspecto de un matarife, echó un vistazo de malas maneras al interior del templo y salió a esperarlas afuera.

Una vez solas, ambas hicieron la señal de la cruz.

Inés se dirigió rápidamente a los confesionarios, mientras Marina tomó asiento cerca de ella vigilando los movimientos de Malcuesta. Era una historia vieja como el hambre. Marina creía en el amor cortés y hacía lo posible por ayudar a su señora a conseguirlo.

La joven accedió al interior del cubículo. Descubrió, tras las rendijas de madera, el brillo de los ojos verdes de Martín.

—Amor mío.

Martín acarició la yema de sus dedos por entre la celosía. De pequeño había aprendido a leer con sonetos y versos amorosos, aparte de los evangelios, y estaba seguro de que esa manera de hablar era lo que había complacido en primera instancia a la joven dama. Aunque le parecía aburrido e impostado, había decidido seguir el juego.

—He estado contando las horas en espera de nuestro encuentro —musitó Inés.

—Solo debemos esperar un poco más, amor mío.

—Mi corazón no aguantará hasta esta noche.

—Vuestro corazón es fuerte como vos —susurró Martín echando un vistazo al umbral para cerciorarse de que Malcuesta seguía con la vista en la plaza.

—En cambio, vuestro beso me vuelve débil —dijo ella.

El pecho de Inés subía y bajaba con premura. Aquellas palabras llenaron de júbilo al muchacho, que sostuvo la empuñadura de su espada al otro lado del confesionario. La combinación de ambas cosas le hacía sentirse un verdadero hombre. A Martín no se le ocurrió ningún verso ingenioso como respuesta, por lo que guardó silencio. Aun así, pareció surtir efecto.

—Pasada la medianoche —musitó Inés casi sin voz—. Marina os abrirá la puerta.

—Eso haré.

—No debemos poner nuestras vidas en peligro. Si veis a alguno de los hombres de mi padre rondando la hacienda o al capitán Malcuesta, dad la media vuelta y nos encontraremos aquí, mañana a esta misma hora. No podría soportar saber que os ha ocurrido algo malo. Haced esa promesa.

—No debéis preocuparos por mí —resolvió Martín.

—Sabéis que no hago otra cosa.

Martín quiso besarla, apretarla contra su cuerpo.

La joven abrió la portezuela, apresurada, y regresó junto a Marina, que la esperaba de pie. Hernán Malcuesta cruzó el dintel con su zancada larga. La principal tarea del lugarteniente de Hernández era la protección de su hija, y, al menos por su aspecto, no dudaría ni por un instante en hundir la hoja de su espada en las tripas de cualquier necio que osara tocar a la hija de su señor.

Martín estaba al tanto de que aquel era un juego mortal.

6

Esa misma tarde, Beatriz salió de la casona cogida del brazo de María de camino al mercado del puerto. Su amiga llevaba la cesta para los pescados bajo el brazo. María le enseñaba a Beatriz todo acerca del oficio. Era una mujer de unos treinta y tantos años, morena, de cejas espesas y de caderas anchas. Beatriz, a veces, tenía la impresión de que María jugaba a que ambas tenían la misma edad.

Bajaron por la calle Mayor hablando de desposarse. María saludó a unas vecinas al pasar y luego le dio unos golpecitos reprobatorios a su amiga en el brazo.

—¡Ay! Y tú deberías dejar de tontear con quien yo sé y ocuparte más de lo tuyo si lo que quieres es encontrar un marido, hija mía.

—¿Tontear con quién? ¿De qué hablas? —repuso Beatriz.

—¿Crees que soy tonta o ciega?

—Creo que eres una cotilla —dijo Beatriz—. El único que me mira como un cerdo es Poveda, que ya sabes cómo es, y no aparta los ojos de mis caderas.

—Que Dios lo castigue —dijo María persignándose.

A Beatriz le fastidiaba que María se pusiera a recordarle sus obligaciones como mujer. No le interesaba discutir sobre su porvenir, y mucho menos sobre lo de encontrar un esposo. Además, estaba al tanto de que María decía todas aquellas necedades desde su propia desesperación. ¡Se estaba haciendo vieja! La chiquilla era consciente de que a su amiga se le agotaba el tiempo de hallar a un hombre, y lo pagaba con ella.

—¿Crees que no me doy cuenta? —continuó María con el mismo tono de voz mientras bajaban por la calle, pasando del tema de Poveda, que era una cuestión recurrente—. ¡Te he visto cómo miras a Martín con esos ojos de cordero! Te daré un consejo de los buenos y sin cobrarte, mírame. Aléjate de ese muchacho que no es para ti, ¿me oyes? ¡Que ya no sois críos! El viejo va a desposarlo bien, con alguna dama de Santo Domingo o de España, vaya una a saber, pero no contigo, Beatriz. ¡Entérate, eres una criada! Déjate de juegos venenosos o acabarás como tu madre, pariendo hijos bastardos.

Beatriz resopló, molesta. Lo cierto era que amaba a Martín desde el primer día que lo había visto, cuando eran unos críos. Habían compartido muchos juegos en aquel sitio donde el sol era templado y la brisa salada acariciaba la piel, un lugar adonde nunca llegaba el invierno. Beatriz albergaba sentimientos hacia Martín, pero el tiempo lo estaba cambiando, y ahora el joven contaba con otras preocupaciones.

—Solo somos amigos. Además, Martín está hecho un zoquete desde que el viejo le regaló esa condenada espada y luego conoció a esa fulana hija del notario.

María apretó los labios y abrió los ojos con aprensión.

—No hables así de ella ni de don Diego. Mira si alguien nos oye.

A Beatriz no pareció preocuparle en absoluto.

—Bueno, además, no quiero casarme. No voy a casarme nunca, ya te lo he dicho.

—Pues serás la vieja solterona del pueblo —repuso María, molesta—, y cuidado con esa lengua suelta que tienes, que aquí te oyen todo. Ponte bien la cofia. Eso es, así. Vaya cosas que se te ocurren a veces. La cabeza la usas solo para peinarte.

—Me da igual lo que piensen las viejas de este pueblo. Me cambiaré de comarca, volveré a Sevilla. ¿Por qué tengo que llevar esto en la cabeza? Ni falta que me hace. ¿Has visto el calor que hace? ¡Madre mía!

—No digas nunca que te vuelves a Sevilla, hija mía —le atajó María, preocupada—. Allí solo se vuelve para ser puta en la mancebía. Nada más.

La tarde estaba templada como el caldo de un puchero. Cruzaron la plaza y saludaron a más vecinas, que, como ellas, bajaban a por el pescado fresco de la tarde. Esa noche iba a cenar fray Benito a la casona, y el señor les había ordenado cocinar pescado con legumbres y garbanzos.

—Esta noche he tenido un sueño —dijo María después de un silencio.

—¿El qué has soñado? —Beatriz la miró con los ojos muy abiertos.

María la miró con preocupación y una mano en el pecho.

—Soñé que en la villa no quedaba ningún hombre —dijo—. ¡Solo mujeres! ¿Te lo puedes creer? Y en nuestra casa vi algo terrible que me encogió el alma, mi niña.

—¿El qué? —A Beatriz le molestaba que María no fuera más directa a veces.

—Vi cinco cruces en el huerto. ¡Cinco! Clavadas ahí, como tumbas.

Beatriz imaginó aquel sitio como un pequeño cementerio y sintió que se le revolvía el estómago.

7

Los muelles estaban abarrotados de mercaderes y criados isleños que negociaban a gritos, vociferando precios. Se respiraba un aire salado que danzaba acompañado de la hediondez avinagrada del pescado podrido. Varios comerciantes y buhoneros estaban en sus puestos para vender cuchillos, aparejo para embarcaciones, pescados, hortalizas y muchas cosas más. Había isleñas medio desnudas y un hombre que las presentaba. Beatriz reconoció a unos muchachos que estaban ofreciendo sus carros tirados por mulas. Un poco más allá, distinguió a Antonio Gamboa, un muchacho moreno que se ganaba la vida como marinero junto a su hermano Juan. Se conocían desde su llegada a Cuba.

—¿Qué hay, mozas? —les saludó—. ¡Cuánto nos alegráis la vista!

Los chavales de los carros soltaron risas y les echaron miradas lujuriosas a las criadas, que, lejos de sentirse ofendidas, sonrieron con frescura.

—¿Sigues navegando para Marchante? —le preguntó Beatriz cuando se acercó a él. Antonio formaba parte de la tripulación de uno de los colonos de la villa.

—Sí, pero me marcharé al norte. A la villa de Carenas, quizás.

—¿De veras? —le preguntó María, que se hizo un sitio entre los dos—. ¿Pero qué se te perdió a ti en el norte, hijo?

El muchacho se apartó el pelo que le bajaba por la frente. Ese gesto hizo que Beatriz se sonriera.

—Hay un mercader que busca hombres para una nao, y paga bastante bien.

Beatriz le obsequió con una sonrisa abierta. Antonio se la devolvió sin disimulo.

—Bueno, no me la entretengas, que llevamos prisa —anunció María, que volvió a coger a Beatriz del brazo y la alejó hacia los puestos de pescados.

Antonio se despidió de ellas con la mano. María se abrió paso entre el gentío.

—Ese sí que es un mozo bien echao palante.

Beatriz conocía al dedillo lo que estaba pensando su amiga. Antonio Gamboa era un joven fuerte y de risa dispuesta. No dijo ni una palabra.

En el puerto el griterío del mercado era ensordecedor. Las criadas se pasearon por los puestos de pesca. Beatriz se detuvo en uno de ellos y empezó a elegir pescados. Separó dos merluzas frescas.

—¿Estas son las que quiere el viejo? ¡María!

Beatriz desvió la vista al grupo de hombres a los que observaba su amiga. Estos se encontraban al otro extremo del atracadero.

Se trataba de la comitiva del señor Alvarado. Era un hombre alto, de cabello rubio y muy corto y el rostro afeitado, cosa poco frecuente. Sus ojos eran azules, lo que acrecentaba su presencia de hombre principal. Iba vestido con un jubón aterciopelado y una jaqueta de cuero negro, con unas calzas abultadas en tonos grises. Entablaba negocios con el patrón de una nao.

Junto a Alvarado se hallaba un hombre de lo más apuesto. Reposaba sobre un barril de aceite con la mano apoyada en la empuñadura de su ropera, esbozando una sonrisa de lado como un auténtico rufián. Iba con una jaqueta y con la alcandora abierta por el pecho, calzones abultados, calzas marrones y unas botas gastadas. Su cabello era moreno, corto para la usanza de Indias, y gastaba una barba ligera. Su sonrisa era fascinante. Beatriz imaginó que ambos señores rondarían la misma edad de Alonso y de Gaspar.

—¿Ese quién es? —preguntó la chiquilla, intrigada, cuando se acercó a María.

María tiró de ella y ambas fueron en dirección al muelle. La quietud de la gente en el mercado las hizo avanzar a empujones entre las injurias de vecinos y comerciantes. María tiró de su brazo y se lo pasó por debajo del suyo, mientras apuraba el paso.

—¡Ay! ¿Qué haces?

Alvarado estrechó la mano del patrón de la embarcación y enfiló con su séquito hacia la calle Mayor. El gentío se abrió a su paso, incluso hubo quien se detuvo a mostrarle sus respetos. Los vecinos estaban al tanto de que era un hombre principal, y muchos querían ganarse su favor.

Cuando el señor Alvarado pasó por su lado, Beatriz sintió que se encogía como una niña. Pedro de Alvarado era el hombre más alto que había visto en toda su vida. Su semblante ennoblecido no dejaba indiferente a nadie. Al verlo, Beatriz imaginó que el rey de Castilla no debía de ser diferente de un hombre como aquel.

Tras el hidalgo, asomó su lugarteniente. El hombre apuesto reconoció a María y se detuvo a su paso un instante. Le susurró algo al oído antes de alcanzar a su señor al trote.

María lo siguió con la vista, embelesada. No era una buena compañera de amoríos; de hecho, ni siquiera sabía llevar a Beatriz del brazo como las comadronas. Aquella era la primera vez que la chiquilla se percataba de que María utilizaba sus armas de mujer.

Al rato, regresaron al puesto de pescados.

—¿Quién era ese? —insistió la chica.

—Portocarrero —dijo María—. El primer hombre de Alvarado.

—¿Tiene fortuna?

María negó con la cabeza.

«Tiene pinta de ser un sinvergüenza», pensó Beatriz con la vista en el malecón, pero prefirió guardarse las palabras. El tendero les ofreció la cesta llena. Echó una mirada lasciva a la chiquilla mientras entregaba las monedas de cambio y se relamió los labios sin disimulo. Las criadas deshicieron la calle Mayor en dirección a la casona. Debían regresar a cocer el pan. Mientras enfilaban la calle de regreso, Beatriz volvió a preguntar:

—¿Has yacido con él?

En otro momento, a María le hubiese fastidiado la pregunta, pero esta vez reprimió una sonrisa, sin decir ni una palabra. Beatriz comprendió que aquello no presagiaba nada bueno.

8

El sol se marchaba por el oeste y el aire de la tarde se entibiaba. Las aguas púrpuras se revolvían espumosas en la ensenada y, en el cielo, la explanada sobrenatural se tornó naranja, se perfilaron acantilados con enormes relieves a desnivel entre montañas nubosas que anunciaban tormenta.

Beatriz tiró de las poleas del pozo y subió un balde con agua. El cantar de los pájaros en el fresno hizo que desviara la vista hacia allí. Descubrió a Martín en el mirador de la higuera. Se trataba de un montículo de rocas, el único sitio de la casona desde el que se apreciaba la bahía. La chiquilla sonrió al verlo perdido en sus historias, como siempre hacía, con los codos apoyados en las rodillas y un montón de pieles de brevas bajo las botas.

El joven reparó en ella y tiró una cáscara hacia abajo.

—¡Deja eso y ven aquí! —exclamó con la boca llena, y dio unas palmadas a las rocas de su lado.

Beatriz apoyó el cubo de agua sobre el brocal y cruzó corriendo el patio hasta el murete derruido. Sintió la piel de su cara caliente por el sol de la tarde. Escaló con agilidad, y, una vez arriba, Martín la sostuvo de la cintura para ayudarla a cruzar. Podría haberlo hecho sola, pero el tacto de sus manos fuertes hizo que se sonriera. El chico le cedió el asiento de las raíces de la higuera, que era mucho más cómodo que el de las rocas y, además, porque sabía que era su preferido.

—Prueba estos —le sirvió entusiasmado, colocándole tres higos sobre el regazo—. A esta higuera le gustan las vistas desde aquí.

Beatriz partió uno por la mitad y se comió el fruto del interior.

—Siempre da buena fruta.

Martín asintió, con la vista en el otro extremo de la bahía. La luz dorada del final de la tarde le pintaba por un costado e hizo que el muchacho entornase los ojos. Beatriz descubrió unas ramitas en su melena y se las quitó. Martín se volvió hacia ella, risueño, y le cruzó un brazo por los hombros.

—¡Ay, mi niña!

Beatriz tiró la cáscara del higo a los pies de Martín.

—Vaya carita que llevas, chiquillo, he oído lo que ha dicho tu tío en la mesa.

—¿El qué has oído?

—Pues que te vas a la encomienda, con Alonso y con Gaspar.

El semblante de Martín cambió, y asintió con aire reflexivo. Volvió a apoyar los codos en sus rodillas. Beatriz tuvo la sensación de que estaba inquieto: aquella sería la primera vez que saldría de la villa a explorar el interior de la isla con su ropera colgada del cinto.

—¿Tienes miedo? —le preguntó.

El joven la miró extrañado.

—¿De qué voy a tener miedo?

—De que te coma un indio, quizás —respondió ella con una sonrisilla.

Martín rio con alegría y le dio un empujón.

—Qué boba eres.

Beatriz acercó su boca a la de Martín y el joven besó sus labios con parsimonia. No era la primera vez. Ambos se habían descubierto a sí mismos en la infancia, también en el mirador, y desde entonces compartían aquellos momentos. Aquel era el refugio de ambos, el único sitio donde podían hablar sin el escrutinio de nadie y dejarse llevar como cuando eran unos chiquillos. Beatriz acarició su rostro con la palma de su mano y Martín le devolvió una mirada luminosa.

Era un juego que habían hecho desde siempre, besarse, acariciarse. Estuvieron un momento sin hablar. Cuando el sol se puso detrás de la colina, la ensenada pareció cubrirse de un velo azulado. Beatriz aún tenía labores para hacer antes de la cena. Estaba segura de que María la buscaba en ese momento para regañarla.

—No tengo miedo de ir a la selva —dijo Martín después de un rato, con la voz distinta—. Después de todo, algún día será mi encomienda y yo seré el señor de todo esto.

—Supongo que así será —musitó Beatriz, en calma—. María tuvo un sueño extraño anoche.

—¿Estaba yo?

—No —dijo Beatriz—, pero me dijo que vio cinco cruces de madera en el huerto. Tal vez deberíais ir con cuidado durante el viaje.

Martín le cruzó un brazo por el hombro otra vez y revolvió su melena.

—Son solo sueños, Beatriz —dijo.

Beatriz cerró los ojos un momento. Era capaz de diferenciar la fragancia de Martín de entre todos los olores de la colina. Contemplaron el crepúsculo sin hablar, uno junto al otro. Tras un rato, el joven se levantó de regreso a la casona, dejándola sumida en sus preocupaciones, con el espíritu inquieto.

9

Esa noche cayó un aguacero sobre la villa. Los hilos de agua resbalaban por las tejas formando cortinillas en las arcadas del patio. La arcilla del pozo se llenaba de charcos como una alfombra mojada. El ambiente se llenó de olor a tierra embarrada. Se oyó un estruendo en el cielo como un tiro de arcabuz.

Las criadas frieron los pescados con cebollas y sacaron el pan del horno. Entre la humedad de fuera y el calor de los hornos, el ambiente de las cocinas era sofocante.

Fray Benito era una de las visitas habituales de la casa e iba siempre que don Diego solicitaba la Eucaristía o para dar lecciones de latín a su sobrino. Beatriz lo detestaba. Para ella no era más que un gordo holgazán. Cuando abrió el portón, comprobó, además, que debajo de su capuz marrón emanaba un hedor peor que el de Sancho, el cerdo más gordo de la granja de don Diego.

Gaspar recibió al fraile con un apretón de manos bajo el tejado del portón. Ambos cruzaron el pórtico entre comentarios sobre la misa de esa mañana. Al pasar junto a la chiquilla, la regañó con la mirada.

En la sala principal, don Diego y Martín recibieron a fray Benito acompañados de Francisco Poveda. Gaspar se dispuso a empujarle la butaca. Alonso fue el último en aparecer, ataviado con su único jubón.

Los comensales tomaron asiento y dieron cuenta de la cena en silencio, como era costumbre. Hubo pescados, cebollas, legumbres, garbanzos, patatas asadas, una salsa de ajo y tortas de pan de cazabe. María y Beatriz sirvieron vino y unos licores de caña que habían preparado la semana anterior. Una vez saciados, don Diego se reclinó en la silla y abrió la conversación preguntando a fray Benito el motivo de su visita. El sacerdote acomodó su barriga en la silla y alzó su copa de vino. Dejó un silencio para dar importancia a lo que iba a decir. Martín tuvo la sensación de que llevaba toda la noche esperando esa pregunta.

El fraile repasó la historia de su orden en Indias y el trabajo de evangelización de encomiendas que se llevaba en la isla de Cuba. Les recordó que el cardenal Cisneros en España había sustituido de su cargo a don Diego Colón como tercer gobernador general de Indias por su mal hacer, y en su lugar fueron enviados tres frailes de la ordo sancti Hieronymi, los hermanos jerónimos, para reconducir el asunto. Sin embargo, en Cuba seguían escasos de hombres para gestionar los negocios y la grandeza de Dios.

—Benito, vaya al grano, por Cristo rey —le instó el viejo, impaciente.

Fray Benito se incorporó de la silla alzando el dedo índice.

—Los jerónimos hemos pensado en vuestro sobrino Martín para que se convierta en una pieza importante para nuestros propósitos. Es evidente que es un poco mayor, pero acortaremos el tiempo de seminario. Martín es recto y diligente, y seguro que podrá llevar los negocios. Queremos que sea un hombre de nuestra orden.

—¡Ni en vuestros sueños! —soltó Martín, que se había puesto en pie.

El humo de las velas convino a que el ambiente se hiciera más denso. Ninguno de los presentes pronunció ni una palabra.

—Vuelve a sentarte, muchacho —ordenó don Diego con voz afilada.

—No pienso hacerme cura, señor.

—Tú tío te ha ordenado que te sientes —intervino Poveda, venenoso.

—Te daré el futuro que mejor convenga a esta familia —zanjó don Diego.

No estaba en los planes de Martín convertirse en religioso, y hubiese jurado que tampoco lo estaba en los de su tío. Don Diego no tenía herederos en Indias que gestionaran sus intereses cuando no pudiera ocuparse de ellos. En realidad, lo que inquietaba al muchacho era que su tío accediera a escuchar al fraile. Si aceptaba oír la oferta, era porque planteaba algo interesante para ofrecerle a cambio.

Poveda lo expuso en voz alta:

—¿Qué concede a cambio la Iglesia?

Fray Benito no reparó en su tono altanero.

—En tal caso, los jerónimos estarían dispuestos a ceder una encomienda, algunas docenas de isleños más el tributo que corresponde. Necesitamos hombres que administren nuestras posesiones. El joven Martín estaría en el claustro de Santo Domingo unos meses. —El fraile hablaba para todos, y se detuvo ante don Diego—. Más tarde trabajaría las tierras y la evangelización. Así todo quedaría en familia, entre vos y la Iglesia.

Todas las miradas fueron para don Diego.

—¿La vida de mi sobrino por una encomienda? No existe ningún encomendero con dos haciendas.

—Aunque sí encomenderos con muchos isleños. Vuestra encomienda es de las más pequeñas, don Diego. No llegáis a sesenta indios. Se trata, digamos, de una ampliación.

El anciano se acarició el mentón. Poveda se inclinó sobre su hombro para decirle algo al oído.

—Agradezco el interés de la Iglesia. Espero daros una respuesta pronto —anunció.

—Siempre habéis sido un gran hombre, don Diego —dijo el sacerdote, muy satisfecho—. Siempre leal a la obra del Señor.

—No me halaguéis tanto, Benito. Sabéis de sobra que he hecho cosas de las que no estoy orgulloso —dijo el anciano sin arrepentimiento en su voz.

Gaspar cruzó una mirada con Alonso, que permanecía con el ceño fruncido. El devenir de ambos estaba ligado al destino del muchacho.