Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bernard Campiche Editeur

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

La pêche, un art de l’impatience ?

Pour la plupart, pêche rime avec patience, passivité, ennui. C’est l’éternelle caricature du pêcheur en papi affalé devant sa canne, les yeux rivés à son flotteur qui ne coule jamais.

Or, à lire les récits ou à regarder les photos de Jacques-Étienne Bovard, qui rôde depuis son enfance le long des rivières et des lacs, on verra que la pêche peut se décliner en inventaire émotionnel extraordinairement contrasté et intense : le temps devient affût passionné, au seuil d’un autre monde, où se confondent la mémoire et le rêve. La rivière se livre, ou ne se livre pas, telle une femme irrésistible et insaisissable. Quel ennui ? Quelle patience ? Le pêcheur rôde, ruse, rêve, délire, jubile, explose – de joie, de fureur. Et c’est toujours un morceau de lui-même qu’il finit par ferrer, dans les clairs-obscurs où le regard se perd.

Une ébauche originale du monde de la pêche comme support de réflexion sur l'existence et l'humanité

EXTRAIT

Il se rappelle avoir roulé-boulé pour s’éloigner des sabots, s’être même demandé sitôt après où était son cheval.

Or il faut admettre qu’il n’y a pas de cheval.

Pas cette fois-ci.

Il faut admettre qu’il est tombé tout seul, ou plutôt qu’il a été sa propre monture fantasque, et s’est désarçonné lui-même, éjecté de l’intérieur…

Son crâne tinte comme une cloche, le gros orteil gauche hurlant dans la botte muette. Rien de grave pourtant, c’est déjà une espèce de certitude, accompagnée d’une curieuse envie de rire – mais attention à cette euphorie d’après choc. Nom, prénom, date de naissance, plaques minéralogiques…

C’est bien lui. Merci l’épais bonnet de laine roulé sur le front, qui a absorbé la moitié du coup. À part ça, on est le premier dimanche de mars, à trois cents mètres de l’embouchure de la Venoge, au petit matin de l’ouverture de la pêche. Tout va bien. Ne manquent que ces saletés de lunettes…

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

"

La pêche à rôder, c'est se glisser d'une rive à l'autre, du passé au présent, de l'obscur des eaux profondes à la lumière des écailles étincelantes, de l'innocence de l'enfant pantelant devant l'inconnu à la conscience de soi de l'écrivain dans la maîtrise de son art halieutique et littéraire. C'est raccommoder son être par le fil de la pêche, au fil de l'eau. C'est exister par les rivières et son petit peuple, confondre le biotope et le biographe. Rôder au bord de l'eau, mémoires d'outre-ondes !" -

Eric Morell, Chamane51

"Jacques-Étienne Bovard jette un pavé de poésie, dans la mare des a priori contre la pêche. À la lecture de son livre on ne peut qu’envier cette liberté du pêcheur qui capte les humeurs les plus secrètes de la nature et vibre d’émotions si contrastées! C’est qu’il a le verbe accrocheur, Jacques-Étienne Bovard, drôle, confidentiel, riche en images et en sentiments. Illustré d’une sélection de photographies en noir et blanc,

La Pêche à rôder est une invitation à écouter ses passions, à les vivre pleinement sans perdre de temps. A chacun pour ce faire de trouver sa rivière." -

Marjorie Siegrist, Terre & Nature

A PROPOS DE L’AUTEUR

Jacques-Étienne Bovard est né à Morges en 1961. Parallèlement à son métier de maître de français, il bâtit une œuvre composée essentiellement de romans et de nouvelles, la plupart ancrés dans les paysages et les mentalités de Suisse romande, qu’il considère comme un terreau hautement romanesque à maints points de vue.

Couronné de nombreux prix, Jacques-Étienne Bovard fait partie des auteurs suisses romands les plus réguliers et les plus largement reconnus par le public.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 213

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jacques-Étienne Bovard

Jacques-Étienne Bovard est né à Morges en 1961. Licencié en lettres, il est maître de français au Gymnase de la Cité, à Lausanne.

Loin de cacher son attachement à son pays, dans tous les sens du terme, il s’efforce dès ses premières nouvelles, Aujourd’hui, Jean (1982), de saisir le romanesque ici et maintenant. Polémique avec La Venoge (1988), satirique dans son premier roman La Griffe (1992) ou les nouvelles de Nains de jardin (1996), dont le succès ne faiblit pas, il est aussi préoccupé par une constante quête de valeurs qui puissent résister aux dérives qu’il dénonce.

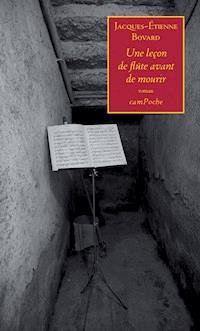

Au délire sécuritaire et stérile répond ainsi l’essor de Demi-sang suisse (1994), au gouffre des incertitudes fin de siècle la générosité brute des Beaux Sentiments (1998), d’Une leçon de flûte avant de mourir (2000) ou des romans Le Pays de Carole (2002) et Ne pousse pas la rivière (2006).

Couronné de nombreux prix, Jacques-Étienne Bovard fait partie des auteurs suisses romands les plus réguliers et les plus largement reconnus par le public.

Jacques-Étienne Bovard

La Pêche à rôder

« La Pêche à rôder »a paru en édition originale en 2006,avec trente photographies de l’auteur,chez Bernard Campiche Éditeur, à Orbe,premier volume de la collection campImages.

Ce livre a été subventionné par la Fondation suissepour la culture Pro Helvetia dans le cadre de la promotionde livres de poche suisses en langue française

« La Pêche à rôder »,deux cent trentième ouvrage publiépar Bernard Campiche Éditeur,édition revue et corrigée par l’auteur,le trente et unième de la collection camPoche,a été réalisé avec la collaboration de Jeanne Bovard,de Bernard Demont, d’Huguette Pfander,de Daniela Spring et de Julie WeidmannCouverture et mise en pages : Bernard CampichePhotographie de couverture : Jacques-Étienne Bovard,… le quintal et des poussières moins ventru que musculeux…,Le Gros, Vallorbe.Photogravure : Bertrand Lauber, Color+, Prilly,& Cédric Lauber, L-X-ir Images, PrillyImpression et reliure : Imprimerie La Source d’Or,à Clermont-Ferrand(ouvrage imprimé en France)

ISBN papier 978-2-88241-230-0ISBN numérique 978-2-88241-347-5Tous droits réservés© 2009 Bernard Campiche ÉditeurGrand-Rue 26 – CH-1350 Orbewww.campiche.ch

À Judith et Marie

ILA GRANDE BLANCHE

IL SE RAPPELLE avoir roulé-boulé pour s’éloigner des sabots, s’être même demandé sitôt après où était son cheval.

Or il faut admettre qu’il n’y a pas de cheval.

Pas cette fois-ci.

Il faut admettre qu’il est tombé tout seul, ou plutôt qu’il a été sa propre monture fantasque, et s’est désarçonné lui-même, éjecté de l’intérieur…

Son crâne tinte comme une cloche, le gros orteil gauche hurlant dans la botte muette. Rien de grave pourtant, c’est déjà une espèce de certitude, accompagnée d’une curieuse envie de rire – mais attention à cette euphorie d’après choc. Nom, prénom, date de naissance, plaques minéralogiques…

C’est bien lui. Merci l’épais bonnet de laine roulé sur le front, qui a absorbé la moitié du coup. À part ça, on est le premier dimanche de mars, à trois cents mètres de l’embouchure de la Venoge, au petit matin de l’ouverture de la pêche. Tout va bien. Ne manquent que ces saletés de lunettes…

Mais se peut-il que ce soit moi ce type à quatre pattes qui tâtonne dans le noir ? Ce divagant qui n’a pas songé seulement à ralentir le pas ?

Des deux mains prudentes, il sonde circulairement, palpe le sous-bois aussi loin qu’il peut allonger les bras. Difficile, les paumes encore cuisantes, de détecter le filiforme objet parmi les brindilles et les feuilles glacées. Avancer, et risquer de mettre le pied ou le genou dessus ? Le mieux serait évidemment d’attendre le jour. Au pire, il y aura la vieille paire de secours dans la voiture, mais alors que de temps perdu, nom de Dieu !

La rivière émet son souffle paisible derrière les arbres, plus proche qu’il croyait. Il aurait dû l’entendre venir à lui, se laisser guider par elle, lentement, sensuellement cheminant entre les arbres. Tel l’amant aiguillé par l’appel de deux lèvres chuinté dans la nuit. Surtout aujourd’hui, qui est d’abord l’ouverture de soi-même au territoire rendu. Une vraie approche, une entrée, une inspiration, le sait-il assez. Pas cette espèce de charge, d’emballement…

Sans même parler du cheval ou du ski, Dieu sait qu’il en a fait des chutes et de mémorables, depuis tant d’années déjà qu’il hante les ruisseaux et leurs abords enchevêtrés, leurs lits chaotiques, laissant toujours ses jambes aller leur train, la tête déjà au poste suivant, mais c’est la première fois qu’il s’envoie ainsi d’un tel élan en pleine insensée gamelle, en pleine nuit, en plein tronc.

Alors qu’est-ce qui t’a pris ? Qu’est-ce qui te prend, cette année ?

Des semaines, à vrai dire, qu’il l’a sentie lui prendre la rêne, sa monture profonde, de moins en moins tranquille sous la selle, de menus écarts en échappées préparant la foucade splendide de ce matin. Nul doute qu’il a manqué de fermeté, peut-être assez content de se laisser emmener. À table, en cours, en voiture, il a été souvent distrait, la rivière soudain émergée devant lui avec ses reflets mouvants, ses ombres, fleurant le sable humide, l’ail-des-ours ou la neige revenue sur le printemps, et vibrant déjà dans le fil imaginaire entre ses doigts. Soit, mais quoi, jusqu’ici, de plus marqué que les années précédentes à pareille époque ? D’ailleurs, il n’a pas cessé de s’en amuser, s’est réjoui comme d’habitude de se sentir ainsi le pouls plus vif, le sang réchauffé d’une promesse en ces mois de brouillard et d’apathie générale… Justement, il se pourrait qu’il ait fréquenté un peu trop de gens tristes cet hiver, cafardeux cabotins ou vrais désemparés, lu trop de journaux, vu trop d’affiches électorales, trop négligé cette impression de tourner à n’en plus finir entre les parois d’un manège sombre et peuplé toujours des mêmes figures moroses, voire catastrophiques. Manqué d’air beaucoup plus qu’il ne croyait, donc, et de solitude. De mouvement dans les muscles, de terre meuble sous les pieds, d’odeurs franches à plein nez. Une impatience qui couvait, un désir piaffant de ligne droite au galop.

Alors évidemment, aux premières lueurs à peine plus vives sur les Alpes, c’est revenu plus fort qu’avant, plus fort peut-être que jamais. Dès la mi-février, il est allé voir la rivière, l’a remontée sur plusieurs kilomètres pour observer l’effet des crues hivernales sur les berges, a repéré de très grosses truites, qui à l’ouverture seraient presque toutes redescendues au lac d’où elles étaient venues pour frayer, mais ne quitteraient plus son esprit. Entre deux piles de dissertations, il a rouvert de vieux albums, le fondamental Pêcheur français de Kresz, dans l’édition de 1818, relu le mythique Pris sur le vif de Charles Ritz, les chroniques succulentes de Jim Harrison, et bien sûr Hemingway, Pêche et tempêtes dans la mer des Caraïbes, entre autres. La pêche au gros. La touche coup de poing. Marlin bleu, tarpon ou truite lacustre, n’importe, la même intensité : ici on les appelle les « blanches », ces truites remontées du lac pour frayer en rivière, et qui font parfois huit, dix, douze kilos. Avec un fil qui en tient quatre, la masse du courant. Hemingway : « Vous éprouvez toujours une émotion aussi angoissante que si vous couriez un danger réel. » Le surgissement sauvage de l’ombre montée du fond, l’attaque. « Les poissons sont des bêtes étranges et sauvages, d’une rapidité et d’une puissance incroyables, et d’une beauté, lorsqu’elles sont dans l’eau ou en train de sauter, indescriptible. »

Si bien que le sommeil a été envahi lui aussi, long à venir et de plus en plus tracassé dès avant l’aube, jusqu’à l’exaspération de ces dernières heures hachées d’angoisses imbéciles, sur fond de trop réelles tragédies, et d’impuissants reproches.

Alors, n’y tenant plus, il a débranché son réveil sans le regarder, s’est retrouvé debout à côté du lit, titubant et vaguement soulagé. À la cuisine, se brûlant les lèvres à sa tasse de café, il s’est vu, s’est su tout à fait grotesque de tourner le dos à l’horloge électronique pour continuer à nier l’heure forcément invraisemblable qu’il était ; et n’y tenant pas davantage à la cuisine, il a sauté dans sa voiture, avalé quelques biscuits au volant, fait vingt kilomètres en ne croisant que deux ou trois nuitards de retour au bercail, s’est garé tout gîté au flanc du talus prévu.

Sentant déjà, ou croyant sentir sur la peau de son visage l’haleine humide de la rivière à trois cents mètres, il a chaussé ses cuissardes à la lueur du hayon, enfilé sa veste, hâtivement rassemblé son matériel, filé enfin comme un voleur à travers le pré, que la gelée blanche faisait luire jusqu’à l’orée du bois dressée en crête à peine plus noire sur le ciel sombre. Il a trouvé l’entrée du sentier minuscule entre les troncs, sinueux, invisible, aussitôt continué sur les traces que la mémoire et le rêve enchevêtrés mettaient devant lui. Marchant toujours aussi vite, malgré les basses branches, le sol gras sous la semelle… Bien sûr qu’il avait le temps et le savait, bien sûr qu’il était insane et allait s’étaler, mais, bon Dieu, depuis quand est-ce qu’il ne s’était pas senti aussi bien ?

Emporté par tout ce qui se libérait en lui après ces mois d’attente. Toqué comme d’une femme qu’il allait retrouver. Soûl d’air et de liberté…

Jusqu’à ce bloc au bout du pied gauche, cet envol cul par-dessus tête qui le laisse contus, glacé, aveugle, en rogne, avec cette sotte envie de rire en même temps qui se renforce…

Oh bien sûr c’est toi, ce ne peut être que toi cet énergumène farfouillant !

Doux-dingue, ô hurluberlu !

Les lunettes retrouvées, intactes. La canne un peu plus loin, entière aussi, autant que je puisse en juger du bout des doigts. Le couvercle du panier, qui a glapi sous mon poids, ferme encore à peu près. Dedans, le casse-croûte ruisselle de l’eau des vairons, mais le thermos de thé a tenu. Les deux boîtes de cuillères, les dandinettes, les bobines de fil, la boîte de plombs, la pince, la mesure, le couteau suisse avec sa chaînette, le permis, le stylo dans leurs poches respectives sur le devant de la veste, à l’arrière l’épuisette, le cadre de rechange, le linge à poissons, l’appareil photo…

Ainsi rien de cassé, rien de perdu. Cette veine, encore une fois, et cette fidèle, irréprochable carcasse !

Mais on ne bouge plus. Suffit comme ça.

Je m’assieds sur la grosse pierre où j’ai buté. À peine si j’arrive à déplier d’un millimètre l’orteil recroquevillé, où le sang commence à taper. Pas sûr que je pourrai descendre le ravin de la rive droite, c’est malin…

Et enfin regarde-toi, regarde où tu en es. À commencer par l’heure où tu erres, la montre collée à l’œil pour en distinguer les aiguilles lumineuses…

Non, pas la berlue : six heures deux.

Je te jure.

Cinquante-huit minutes avant l’heure légale d’ouverture ! Cinquante et huit délirantes minutes à rester planté là dans le froid, la nuit, le vide, et pour attendre quoi ?

Quand tu la ferrerais aujourd’hui, cette blanche du mètre ou davantage, en serais-tu moins fou dans ta solitude de haute lutte conquise, les fesses buvant la pierre trempée où tu trônes, une canne à pêche entre les mains ?

Où est l’homme de quarante-trois ans, le père de famille, le prof de lettres, l’écrivain ? N’a-t-il rien de plus intelligent, de plus noble à faire ? Où en est le gros œuvre ? A-t-il seulement relu tout Proust ?

S’ils me voyaient sur ce caillou, enrobé de coton huilé kaki, nez coulant, bonnet au ras des yeux. Pire, s’ils savaient l’énergie, le temps que je peux consacrer à la pêche, s’ils se doutaient de son importance, de son urgence parfois dans ma vie – à cette heure tout Proust, tiens, les cinq volumes de la Pléiade donnés sans la moindre hésitation pour ce « lancer léger » de bambou refendu si bien équilibré… Pire encore, ce que tirerait le psychanalyste de cette canne et de toute la gestuelle qui l’accompagne, de l’effarante panoplie des leurres dans leurs petites boîtes, sans parler des rituels, des superstitions, de ce monde d’astuces et de faux secrets sans cesse renouvelés… Et d’abord cette hantise de l’eau, que révèle-t-elle ? Cette fascination du poisson caché, ce désir, ce plaisir de le prendre, de le tenir, de le tuer ou alors de lui laisser la vie sauve avec une émotion encore plus intense… Sadique obsessionnel compulsif fétichiste à orientation masturbato-mystique, par exemple ?

Mais ce n’est pas drôle. Sérieusement, qu’est-ce que je cherche, qu’est-ce que je fuis là-dedans ?

— Fous-toi de ça, grand.

Rire bref, tout proche.

— C’est le virus, qu’est-ce que tu veux, quand on l’a dans le sang, on le garde !

Et cette voix, bien sûr…

— Tu te poses trop de questions !

… tellement sonore en moi qu’une seconde je t’ai cru vraiment là, mon vieux Georgie. Mais comment fais-tu pour te faire oublier pendant des mois, et ressurgir ainsi au bon moment, joyeux, moqueur, bienveillant…

— Fous-toi de ça, je te dis !

Je te devine en amont, assis sur ton « pose-cul » pliable, toi aussi arrivé trop tôt – mais non, l’ouverture, tu ne la faisais plus bien des années déjà avant ta mort, à cause du monde et du froid, pas si bête… N’empêche, tu n’es jamais très loin de la rivière, il suffit que je m’en approche pour te rejoindre à mon tour. Nul oubli. Simplement tu es descendu un peu dans ces couches dormantes de la mémoire, qui ont besoin de silence et de paix pour se révéler, la couche de ceux qui resteront… Georgie, Pierrot, Willy, Roland, Paul-à-la-Rose, ceux de la rivière, ceux du lac, ceux de l’enfance mêlés à ceux d’hier. Justement il y en a eu trop, l’année passée, et c’est peut-être de là que c’est venu… Mais elle s’ouvre, la route d’ombre, l’avenue sinueuse où ils commencent à revenir, comme relevés, ramenés par le courant jusqu’à l’embouchure…

Je te regarde pêcher à la mouche, debout au milieu du courant, le contre-jour fait de ton chapeau de paille comme un petit soleil à toi tout seul, et la soie au-dessus de ta tête esquisse en chuintant les ailes d’une libellule gigantesque. « Dix heures, treize heures, tu vois, grand, jamais la canne plus bas, sinon tu t’entorchonnes !… » Puis c’est ta tête seule qui se hausse au-dessus des roseaux, à l’affût, clignant de l’œil pour m’inviter à suivre ton regard quelque part dans l’ombre… Ou bien tu rentres à la voiture ployé sous l’orage, ruisselant, râlant, « faut être con, tu avoueras ! ». Et toujours ce rire élancé sur deux tierces, ce petit œil bleu brillant fait pour la ruse ou l’ironie – la colère aussi, l’angoisse de la nuit…

— Heureux l’homme qui a des passions saines et qui peut les satisfaire, souviens-toi !

Me l’auras-tu dite et répétée, cette phrase, et comme je voudrais enfin te croire. Mais passion, le mot est trop grand ; saine, j’ai des doutes ; pour le bonheur… Peut-être si j’arrivais à m’enfermer dans quelques certitudes définitives, ou attitudes qui en tiennent lieu. À me rendre moins perméable, à m’habituer enfin au monde, à son opacité, à sa routine insoutenable de barbarie croissante. Or il semble bien que ce soit l’inverse, avec l’âge, qui m’arrive. La vois-tu, cette femme hier soir au journal télévisé, qui regardait son fils brûlé par une bombe « intelligente » mourir en loques caramélisées ? Vois-tu ses yeux chercher sur le corps de son fils un centimètre indolore où elle aurait pu poser le bout des lèvres ?… Pendant que je triais mes cuillères, attendant la météo. Horrifié, impuissant – et content d’apprendre que la haute pression se maintenait. Image déjà passée, indifférente, classée avec son infinité de pareilles, pourtant revenue vingt fois cette nuit se mêler aux visions d’eau claire coulant sur le sable, à nouveau là devant mes yeux, atroce, énervante, juste bonne à me faire trouver obscènes mes petites occupations de planqué, et plus dérisoires encore mes scrupules de belle âme. Alors… content de moi, heureux…

— Mais dis donc, c’est toi qui l’as lâchée, cette bombe ?

Et tu hausses les épaules, agacé, « avec ce gamin, ça va toujours chercher trop loin ». Désolé, je gâche notre rencontre. Tu as raison, je ne l’ai pas lâchée, ni fabriquée. Mettons même, si tu veux, que j’essaie de faire ma part contre les bombes avec des mots, et un petit chèque aux bonnes œuvres de temps en temps. Mettons…

Mais quel âge est-ce que j’avais quand tu m’as emmené le long de ce mince ruisseau ? Cinq, six ans ? Qui était ce grand type avec toi ? Le grandiose Tardy, qui pilotait un Messerschmitt de la chasse suisse pendant la guerre ? Drôle d’après-midi, en fait j’étais de trop, je vous cassais les pieds avec mes questions, emmené avec vous sans doute parce qu’on ne pouvait pas faire autrement, alors « va pas trop près, reste derrière moi, elles te voient, tu les fais fuir… ». C’est l’été, il y a très peu d’une eau transparente qui s’étend sur de longs replats de sable, du temps passe, je finis par comprendre qu’il faut jouer à cache-cache avec le ruisseau, et tout à coup le souvenir se fixe, prend une consistance extraordinaire : je suis à quatre pattes tout près du bord, le nez à un mètre de l’eau, immobile, et la forme apparaît, oblongue, tachetée, d’un gris à peine plus dense que le sable, frémissante, suspendue, inespérée… Je vois son œil noir, je vois ses ouïes, ses mâchoires blanchâtres qui battent ensemble à petites saccades… Tout à coup cette chose rare que j’aperçois de tout près, que je pourrais peut-être approcher davantage, prendre – ou plutôt recevoir, parce que c’est un cadeau qui m’est fait, vivant, inestimable… Probable que je n’ai pas pu m’empêcher de bouger, de vous appeler avec vos cannes : le sable a comme une secousse, ma truite envolée, flèche décochée sous l’eau. N’en reste qu’un petit nuage de limon, que le courant étire lentement…

Souvenir très précis encore du retour à l’arrière de la petite Triumph vrombissante qui sent le chien mouillé ; vous n’avez rien vu, rien pris, vous en voulez entre autres aux paysans qui pompent l’eau des ruisseaux et les remplissent d’engrais chimiques ; on a marché des kilomètres, on n’a fait à peu près que de m’engueuler, on ne m’a pas laissé tenir la canne ; et pourtant pas la moindre déception. Au contraire. Une espèce d’excitation qui restait, qui est restée. Le virus, oui, aspiré comme une force heureuse, tu as raison, quelque part le long de ce ruisseau dont je n’ai jamais su le nom, cet étrange après-midi là…

À moins que cette nécessité de l’eau ne soit plus vieille encore, imposée par ce lac au bord duquel je suis né, et que je sens tout proche dans la nuit, bercé de sa présence, de son souffle énorme, de tout ce qu’il étale autour de lui de fascinant, d’impérieux, d’apaisant… Cette eau qui filtre chaque fois que j’essaie de descendre en moi, comme elle venait au fond de mes trous de gamin, et brouille, décourage la « creuse », comme on disait. Insondable, souveraine sous tout ce qui s’est construit après, autre monde affleurant sous les routes, les ponts, les lumières, les mots, ramifiée, primordiale : sources jamais taries dans la nuit, ruisseaux amis du silence, ces marais lourds aussi, et ces torrents brusques, ces glaces impavides – y a-t-il un seul jour où je ne cherche leur rayonnement, comme d’autres le font du soleil ? Y a-t-il d’autres moments où je puisse mieux me connaître que dans ces réseaux de miroirs mouvants, mieux me sentir exister ?

Bruits de brindilles assez près derrière moi. J’ai dû m’assoupir. Six heures vingt-cinq. Trop appuyés pour un oiseau, les bruits, trop légers pour des bottes. Renard, hérisson, castor, qui sait… Plus rien… Si ça pouvait durer… Une petite brise s’est levée, le ciel vire au gris tout en haut des branches. Pourvu qu’il reste voilé jusqu’à midi, parce qu’avec le monde qui va s’agiter bientôt sur ces bords, s’il y a encore leurs ombres sur l’eau… Que j’aie ne serait-ce que LA demi-heure du point du jour toute à moi, intacte… Illusoire, bien sûr, cette impression que la rivière a recouvré sa virginité après cinq mois de fermeture, mais si puissante… Et les blanches qui seront restées dans les courants après la fraie sont neuves, grandies, grossies par l’immensité d’où elles sortent… Comme celle d’il y a quatre ans, je vois encore sa tête noire qui monte du fond, elle ouvre la gueule, j’ai encore dans le ventre le coup blême qu’elle assène à ma cuillère avant de repartir dans le courant, la vache, intenable dès lors, forcenée, une espèce de treuil, de torpille au bout du fil, et salut…

La rivière d’avant, la rivière totale du rêve, mais du calme, du calme…

Ici la nuit s’incruste encore, mais du lac lentement vient l’aube, par-dessous la voûte des branches, où commencent à se séparer les ombres – ou est-ce qu’à force d’impatience j’invente ces contours, que de ma propre nuit surgissent ces reflets, ces transparences aussitôt reprises ? C’est pourtant bien l’étrave d’une barque amarrée là-bas sous la berge, puis les troncs cendre grise des trembles ; ici, à trois mètres, le sentier perdu qui me rit au nez… Et je ne rêve pas cette odeur de limon, de neige fondue dans l’eau qui sera émeraude tout à l’heure, vert-de-gris plus haut dans les rapides.

Alors profite, écoute le silence couler sous l’air vibrant des premiers chants d’oiseaux, parce que ça ne va pas durer…

Qu’est-ce que je disais : six heures trente-deux, les premiers éléments de la horde parquent leurs bagnoles vers le pont de la route cantonale. Une autre arrive plus près, gros 4x4 stupide, jusqu’à l’orée derrière moi. Claquement de portières, éclats de voix rauques, rires gaillards… Avant-garde de la colonne d’emmerdeurs que je sens se rassembler dans la nuit, converger de partout. Qui redeviendront, vers neuf ou dix heures, si j’ai pris quelque chose, ces chers copains, dont je me réjouissais même, hier soir, de revoir certains. En attendant, tous sont des intrus, des gâcheurs avec leurs grosses bottes bruyantes… Cet emplâtre, par exemple, qui cherche son chemin avec une lampe torche, semble couper à travers le bois, droit sur moi !

— Pis t’attends quoi ?

En effet. Assez bayé aux corneilles. Sauver le coin, vite. Je me lève, gourd et n’y voyant guère, jusqu’au bord du petit ravin, dont je tâte le bord avec mon pied valide. Va encore te casser la gueule… J’agrippe un lierre, me laisse glisser sur le cul et les talons. L’orteil beugle dans la botte tordue. Gravier plat, ferme enfin sous la semelle. J’y suis. Mon coin. Ma petite avancée entre les roseaux, d’où je pourrai tenir tout le méandre. Je pose ma canne aussi bien en vue que possible en travers de l’accès, le panier au milieu, l’épuisette télescopique dépliée, dispositif qui devrait suffire à écarter le fâcheux.

Et c’est Maupassant qui rit là-bas en amarrant sa yole. Ah, les horribles personnages du Trou – mais c’est toi, tout à fait toi ! Même si tu ne t’es pas soûlé hier soir au « casque à mèche », et pêches, distingué, le salmonidé, pas les chevesnes, les brèmes de Poissy !

N’importe : l’odeur, le froid, le chant de l’eau en pleine face…

Sept heures moins vingt.

Le type avec sa loupiote m’aperçoit juste avant de descendre lui-même le ravin. Bien ici donc qu’il venait. J’entends le vilain mot retenu qui se répercute entre les parois de son crâne. Il s’arrête, hésite. Il a éteint sa lampe, mais je sens son regard mesurer le tout petit espace que je laisse entre les roseaux, revenir comme interroger sur mes épaules, où je concentre toute l’hostilité dont je suis capable.

— Y a pas d’heure pour les braves, nom de nom… Z’avez campé sur place ?

Voix éraillée, qui se voudrait chaleureuse.

— Ouais, c’est sûr.

Il ne bouge pas. Surtout ne pas tourner la tête.

— Vous pêchez à la cuillère ?

— Ouais.

— Moi je suis au ver de terre. Je fais juste les bords, quoi.

Espérant me faire croire qu’ainsi il me dérangerait moins…

— Cuillère ou ver, ce qu’on aime, c’est de pouvoir pêcher un moment tranquille, pas vrai ?

Pas pu retenir non plus un coup d’œil torve pardessus mon épaule. Inconnu. Voûté, la soixantaine, bleu de mécano, bambou de six mètres et sacoche de toile en bandoulière. Plutôt sympa, en fait, inoffensif. Sans répondre, il se remet en marche vers l’aval. Vraiment déçu. Je suis une ordure, mais c’est comme ça.