Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Kritische Beiträge zur Lokal- und Regionalgeschichte

- Sprache: Deutsch

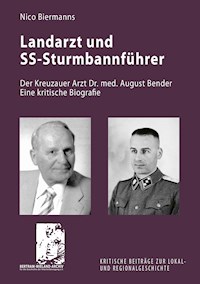

Der gebürtige Kreuzauer Dr. med. August Bender (1909-2005) fungierte in der NS-Zeit u. a. als Lagerarzt im Konzentrationslager Buchenwald und war im Rahmen dieser Tätigkeit an zahlreichen Häftlingsselektionen beteiligt. Bis 1988 praktizierte er als beliebter Landarzt in Vettweiß-Kelz (Kreis Düren). Nico Biermanns hat Benders Biografie nun umfassend kritisch aufgearbeitet. "Die akribische Studie, die auf einer im Seminar 'SS-Ärzte: Biografien und Netzwerke vor und nach 1945' am Historischen Institut der RWTH Aachen entstandenen Arbeit aufbaut, zeichnet den Lebensweg eines Mannes nach, der geradezu als prototypisch für SS-Ärzte seiner Generation gelten kann: Karriere in der SS, Verurteilung als Kriegsverbrecher durch die Alliierten, Begnadigung unter den Vorzeichen des Kalten Krieges, Karrierefortsetzung mit eigener Praxis, gesellschaftliche Integration und Anerkennung in der Bundesrepublik. Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und der persönlichen Verantwortung an den Verbrechen in den Konzentrationslagern war Bender nicht bereit. Im Gegenteil, wie Biermanns über die Auswertung des schriftlichen Nachlasses Benders belegen kann, schwärmte dieser noch im hohen Alter über die geradezu unbegrenzten Möglichkeiten, die ihm als Arzt im Konzentrationslager geboten wurden und leugnete die Ermordung von Menschen in Gaskammern." Dr. phil. Jens Westemeier und Dr. rer. medic. Mathias Schmidt Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der RWTH Aachen

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 146

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Zum Geleit

Einleitung

Soziale Herkunft, beruflicher und politischer Werdegang bis Oktober 1938

Die Karriere in der SS

3.1 Einstellung als SS-Führer bei den Totenkopfverbänden

3.2 Truppen- und Familienarzt im KZ Buchenwald

3.3 Truppenarzt in der 3. SS-Division „Totenkopf“

3.4 Truppen-, Familien- und Lagerarzt im KZ Buchenwald

3.4.1 Untersuchung auf Arbeits- und Transportfähigkeit

3.4.2 Ankommende Häftlingstransporte, Totenscheine, Zahngoldraub, medizinische Versuche und hygienische Verhältnisse

3.4.3 Tauglichkeitsuntersuchung für die Prügelstrafe

3.4.4 Anwesenheit bei Exekutionen

3.4.5 Verhältnis zu den Funktionshäftlingen im Häftlingskrankenbau: Anekdoten aus den Memoiren

Der „Zusammenbruch“ und die ersten Nachkriegsjahre

4.1 Flucht und Internierung

4.2 Angeklagter im Dachauer Buchenwald-Hauptprozess

4.3 Häftling im Landsberg War Criminal Prison No. und Haftentlassung

4.4 Netzwerke nach der Haftentlassung und Umtriebe für die Rehabilitierung ehemaliger Kameraden

Landarztkarriere und Selbstwahrnehmung nach 1948

5.1 Mitgliedschaft in der HIAG

5.2 Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

5.3 Eine späte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit?

5.4 Die Vettweißer Menora als Antiquität im Hause Bender

Fazit: Tod und Andenken

Quellen- und Literaturverzeichnis

I.

Quellen

II.

Literatur

Abbildungsverzeichnis

Personenregister

Danksagung

Zum Autor

Vorwort

Seit 2017 erforscht das Bertram-Wieland-Archiv für die Geschichte der Arbeiterbewegung e.V. verstärkt das Schicksal von Menschen aus dem Kreis Düren, die in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt wurden. Ziel unseres Projektes „Das Schicksal von Dürenern im KZ Buchenwald“ ist es, die Biografien dieser NS-Verfolgten in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Unser Interesse fokussierte sich zunächst auf politisch Verfolgte aus den Reihen der Arbeiterbewegung. Neben unserem Namenspatron Bertram Wieland, der im November 1944 unter nicht näher geklärten Umständen in Wansleben am See in einem Außenlager Buchenwalds zu Tode gekommen ist, konnten wir so eine ganze Reihe von Personen ausfindig machen, die in Buchenwald inhaftiert oder ermordet wurden.

Im Zuge des Projektes konnte ferner die Deportation von 83 Menschen am 14. Januar 1944 von der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Düren nach Buchenwald und von dort in weitere Lager erstmalig rekonstruiert und das Schicksal der meisten Betroffenen weitgehend aufgeklärt werden. Die Ergebnisse dieser Nachforschungen haben wir im Dezember 2018 im Rahmen einer Ausstellung im Dürener Kreishaus präsentiert.

Es war naheliegend, den Blick nicht nur auf die Opfer, sondern auch auf die Täter aus der Dürener Region zu richten. Hier ragt der in Kreuzau geborene Dr. August Bender (1909–2005) heraus: Als SS-Lagerarzt in Buchenwald war er in exponierter Funktion willfähriger Helfer bei den im Konzentrationslager begangenen Verbrechen. Trotz Verurteilung im Buchenwald-Hauptprozess konnte er in der jungen Bundesrepublik weitgehend unbehelligt seine Karriere als Mediziner fortsetzen und avancierte zum beliebten Landarzt in Vettweiß-Kelz (Kreis Düren).

Nico Biermanns hat sich im Rahmen seines Studiums an der RWTH Aachen intensiv mit dem Lebensweg Benders beschäftigt. Auf Einladung des Bertram-Wieland-Archivs und des Kreisverbands Düren des Deutschen Gewerkschaftbundes (DGB) hat er im September 2018 seine Forschungsergebnisse erstmals vor rund 100 Zuhörern im Dürener KOMM einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Das hohe Interesse an der Vita Benders unterstreicht die Bedeutung des Mediziners im kollektiven Gedächtnis der Kelzerinnen und Kelzer. Die lebhafte Debatte im Anschluss an den Vortrag, getragen von Empörung ehemaliger Patienten Benders, aber auch dem Reflex, die Ortschaft Kelz vom „Makel“ Benders zu entlasten, machte deutlich, dass die Deutung der lokalen NS-Vergangenheit nach wie vor ein umstrittenes Terrain ist. Die nun vorgelegte Studie – eine deutlich erweiterte Fassung einer am Historischen Institut der RWTH Aachen eingereichten Seminararbeit – soll auch dazu beitragen, die angestoßene Debatte fortzuführen und auf eine wissenschaftlich fundierte Basis zu stellen. Sie fußt auf der Auswertung umfangreicher Quellen und zeichnet den Lebensweg Benders detailliert nach.

Die Bedeutung der Forschung Biermanns’ geht jedoch über den rein lokalhistorischen Aspekt deutlich hinaus. Die biografische Studie liefert neue Erkenntnisse über die Rolle von Medizinerinnen und Medizinern in der NS-Zeit sowie den Lageralltag im Konzentrationslager Buchenwald und stellt exemplarisch den Umgang mit NS-Verbrechen in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft dar. Ferner schärft sie den Blick für die Netzwerke von SS-Veteranen, die auch im Kreis Düren in Gestalt der Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS (HIAG) bis in die 1990er Jahre aktiv waren.

Die vorliegende Arbeit begründet die Reihe Kritische Beiträge zur Lokal- und Regionalgeschichte. In dieser Schriftenreihe des Bertram-Wieland-Archivs werden künftig in loser Folge Publikationen zur Geschichte der Arbeiterbewegung und zu Widerstand und Verfolgung in der NS-Zeit insbesondere im Dürener Raum erscheinen.

Dominik Clemens

Bertram-Wieland-Archiv für die Geschichte der Arbeiterbewegung e.V.

Düren, im Juni 2019

Zum Geleit

Die Schutzstaffel der NSDAP (SS) war der radikalste Träger der nationalsozialistischen Herrschaftspraxis. Als persönliche Leibwache Adolf Hitlers in den 1920er Jahren gegründet, avancierte sie unter Reichsführer-SS Heinrich Himmler zur mächtigsten Organisation des „Dritten Reiches“. Verantwortlich für die Planung und Durchführung des Holocaust, ermordeten die Angehörigen der SS in der Sowjetunion und in den Konzentrationslagern über sechs Millionen europäische Juden. Ihr bewaffneter Arm, die Waffen-SS, überzog Europa mit Terror und verübte mit der Vernichtung von Ortschaften wie Oradour (Frankreich) oder Marzabotto (Italien) sowie der Erschießung von Kriegsgefangenen wie bei Malmedy (Belgien) die bekanntesten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs. Nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reichs begannen die Alliierten mit der juristischen Ahndung der NS-Gewaltverbrechen. Die SS-Führer wurden interniert und sahen sich Gerichtsverfahren ausgesetzt; die SS wurde im Nürnberger Prozess zu einer verbrecherischen Organisation erklärt und stand als Synonym für den Schrecken der deutschen Gewaltherrschaft. In der Bundesrepublik konnten sich im Rahmen von Konrad Adenauers „Vergangenheitspolitik“ die allermeisten SS-Mitglieder bald wieder gesellschaftlich integrieren, und mehr noch: Organisierten SS-Veteranen gelang es, mit ihrer Lobbyarbeit und über ihre Publikationen die Mär zu festigen, sie seien als Angehörige der Waffen-SS „Soldaten wie andere auch“ gewesen. So negierten sie ihre Verantwortung an den Verbrechen, wenn sie diese nicht ohnehin gänzlich leugneten. Ganz allgemein blieben sie bis zuletzt im Gedankengut der SS-Weltanschauung verhaftet.

Zu diesem Personenkreis zählt auch der ehemalige SS-Sturmbannführer August Bender (1909–2005), der sich 1938 freiwillig zu den SS-Totenkopf-Verbänden gemeldet hatte. Als SS-Arzt versah er Dienst im Konzentrationslager Buchenwald und in den Reihen der SS-Totenkopf-Division nahm er am Überfall auf die Sowjetunion teil. Nico Biermanns legt mit „Landarzt und SS-Sturmbannführer: Der Kreuzauer Arzt Dr. med. August Bender“ nunmehr dessen Biografie vor. Die akribische Studie, die auf einer im Seminar „SS-Ärzte: Biografien und Netzwerke vor und nach 1945“ am Historischen Institut der RWTH Aachen entstandenen Arbeit aufbaut, zeichnet den Lebensweg eines Mannes nach, der geradezu als prototypisch für SS-Ärzte seiner Generation gelten kann: Karriere in der SS, Verurteilung als Kriegsverbrecher durch die Alliierten, Begnadigung unter den Vorzeichen des Kalten Krieges, Karrierefortsetzung mit eigener Praxis, gesellschaftliche Integration und Anerkennung in der Bundesrepublik. Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und der persönlichen Verantwortung an den Verbrechen in den Konzentrationslagern war Bender nicht bereit. Im Gegenteil, wie Biermanns über die Auswertung des schriftlichen Nachlasses Benders belegen kann, schwärmte dieser noch im hohen Alter über die geradezu unbegrenzten Möglichkeiten, die ihm als Arzt im Konzentrationslager geboten wurden und leugnete die Ermordung von Menschen in Gaskammern. Zu den besonders aufschlussreichen Untersuchungen gehört die Haftzeit Benders im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg. Hier gelang es Bender, die Hinrichtung von Mithäftlingen durch gezieltes „krankmachen“ aufzuschieben oder zu verhindern. Bei seiner Entlassung konnte er die Aufzeichnungen des hingerichteten Karl Brandt, lange Jahre Hitlers Begleitarzt und verantwortlich für das NS-Euthanasie-Programm, aus dem Gefängnis schmuggeln und später dessen Witwe übergegeben. Biermanns kann hier SS-Netzwerke nachzeichnen, die Bender nach seiner Haftentlassung weiter pflegte; selbst die Witwe Heinrich Himmlers besuchte ihn einmal.

Biermanns leistet mit seiner Biografie über August Bender einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung von Lebenswegen von SS-Ärzten in Krieg und Nachkriegszeit. Darüber hinaus stößt die Arbeit aber auch die kritische Auseinandersetzung und Diskussion im Umgang mit dem Erbe der NS-Vergangenheit in der eigenen Region an: Die öffentlichen Aktivitäten der von Bender mitgegründeten umtriebigen HIAG-Ortsgruppe Düren wurden bis zur deren Auflösung 1993 freundlich toleriert und nicht hinterfragt – ein Stück bundesdeutscher Zeitgeschichte.

Dr. Jens Westemeier und Dr. Mathias Schmidt

Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der RWTH Aachen Aachen, im März 2019

1. Einleitung

„Zusammenfassend erkläre ich, dass ich mich völlig schuldlos fühle.“1 – Mit diesen Worten beteuert der ehemalige SS-Arzt Dr. med. August Bender in einer Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft Köln seine Unschuld und bestreitet jegliche Mitwirkung und Mitwisserschaft an den im Konzentrationslager Buchenwald verübten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Klischeehafter könnte eine Unschuldsbeteuerung eines hochrangigen SS-Angehörigen kaum daherkommen. 1964, im Jahr der Vernehmung, war Bender bereits seit gut 15 Jahren praktizierender Landarzt der kleinen Ortschaft Kelz bei Vettweiß (Kreis Düren) und hatte sich in der jungen, vergessen wollenden Bundesrepublik bestens eingerichtet: etwa 5.500 DM brutto im Monat, zwei Kraftfahrzeuge, Fabrikat Fiat 1500 und 1100, ein neues Haus, etwa 100.000 DM Bausumme, der Sohn studiert, die Tochter geht auf die Frauenfachschule.2 Deutsche Spießigkeit und heile Welt par excellence.

Doch wer genau war dieser August Bender, der allgemein doch eher zu den unbekannteren Protagonisten seiner Zeit zählt, und was war seine Aufgabe im nationalsozialistischen Vernichtungsgetriebe? Was erfahren wir über seine Nachkriegsbiografie? Von 1938 bis 1939 war Bender Truppen- und Familienarzt bei den SS-Totenkopfverbänden in Buchenwald und nahm aushilfsweise auch lagerärztliche Aufgaben wahr. Bis Anfang 1944 nahm er als Truppenarzt bei der SS-Totenkopfdivision an Fronteinsätzen an der West- und Ostfront teil und kam dann bis Kriegsende wieder nach Buchenwald. Hier fungierte er ab August 1944 als Zweiter Lagerarzt und war im Rahmen dieser Tätigkeit an zahlreichen Häftlingsselektionen beteiligt. Nach einer Verurteilung im Dachauer Buchenwald-Prozess 1947 und einer Haftverkürzung von zehn auf drei Jahren war Bender bereits im Sommer 1948 wieder ein freier Mann.

Benders Biografie ist bislang weitgehend unerforscht, womit sie in der Gruppe der KZ-Ärzte keine Ausnahme bildet.3 Erwähnung findet Bender in einem Aufsatz zur Provenienzgeschichte der Menora aus der Synagoge in Vettweiß.4 Wertvolle Hinweise auf das Wirken Benders im KZ Buchenwald und den Prozess liefert außerdem die juristische Studie von Werner Scherf aus dem Jahr 1987.5 Die Studie als Versuch eines Überblicks über die Strafverfolgung der Buchenwalder SS-Ärzte und Sanitätsdienstgrade ist im Hinblick auf ihre Vollständigkeit insgesamt beachtenswert – sie listet 155 Buchenwald-Mediziner, davon 79 mit vollständigen Daten und Angabe des weiteren Verbleibs in der Nachkriegszeit.6 Während die Forschungsliteratur zu Bender äußerst spärlich ausfällt, ist die Quellenlage ungewöhnlich ausführlich. Überliefert sind neben der SSO- und RuSHA-Akte7 im Bundesarchiv Berlin u. a. Personalunterlagen bei der Deutschen Dienststelle (WASt), die Gefängnisakte aus Landsberg bei der U.S. National Archives and Records Administration (NARA), die Entnazifizierungsakte Benders im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Köln ebenfalls im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen und der schriftliche Nachlass Benders im Bundesarchiv Koblenz. Daneben konnten relevante Unterlagen im Archiv des Internationalen Suchdienstes (ITS) in Bad Arolsen ausfindig gemacht werden. Besonders ergiebig war im Rahmen der Untersuchung die Auswertung der Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Köln und des schriftlichen Nachlasses Benders, wobei hier vor allem Benders handschriftlich verfasste Memoiren aus dem Jahr 1993 aufschlussreich waren.

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, das sehr umfangreiche Quellenmaterial möglichst umfassend auszuwerten und die Biografie Benders nachzuzeichnen. Methodisch wird weitgehend chronologisch vorgegangen, wobei an einigen Stellen thematische Komplexe zeitunabhängig zusammengefasst werden. Die Biografie gliedert sich in die großen Blöcke soziale Herkunft, beruflicher und politischer Werdegang bis 1938, Karriere in der SS und Tätigkeit im KZ Buchenwald, „Zusammenbruch“ und erste Nachkriegsjahre sowie Landarztkarriere und Selbstwahrnehmung in der Bundesrepublik. Anhand seiner Selbstinszenierung wird deutlich werden, dass Bender ein apologetisches Narrativ wählte, das die eigene NS-Vergangenheit zwar nicht pauschal verleugnete, aber wichtige Einzelheiten beliebig modifizierte und verklärte. Dass er mit dieser Geschichtsklitterung höchst erfolgreich war und noch immer ist, wird diese Arbeit zeigen.

1 Vernehmung von August Bender durch Staatsanwalt Dr. Korsch am 22.01.1964, LA NRW, Rep. 118 Nr. 2.

2 Vgl. ebd.

3 Vgl. Pukrop, Marco: Die SS-Karrieren von Dr. Wilhelm Berndt und Dr. Walter Döhrn. Ein Beitrag zu den unbekannten KZ-Ärzten der Vorkriegszeit, in: Werkstatt Geschichte 62 (2012), S. 76–93, hier S. 77.

4 Vgl. Reuter, Ursula: Der Leuchter aus der Synagoge in Vettweiß. Zur Geschichte eines Objekts und seiner Besitzer, in: Kreisjahrbuch Düren 2015, S. 97–106.

5 Vgl. Scherf, Werner: Die Verbrechen der SS-Ärzte im KZ Buchenwald – der antifaschistische Widerstand im Häftlingskrankenbau. 2. Beitrag: Juristische Probleme, Berlin, Humboldt-Univ., Diss., 1987.

6 Vgl. ebd., Anhang, S. 8.

7 SSO-Akte: Personalakte von SS-Führern (SS officer file); RuSHA-Akte: Akte des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS.

2. Soziale Herkunft, beruflicher und politischer Werdegang bis Oktober 1938

Heinrich August Bender wurde am 2. März 1909 als Sohn des „Gemeindeempfängers“ Johann Michael Bender und seiner Ehefrau Maria Agnes, geb. Kayser, in Kreuzau, Kreis Düren, geboren.8 Sein Vater war als Amtsrentmeister der Gemeinde Kreuzau Teil der wilhelminischen Beamtenschaft, sein Großvater und Namenspate Heinrich August Kayser gehörte als Papierfabrikant9 zum Kreis der vermögenden Dürener Industriellen. So verlebte August Bender seine Kindheit und Jugend in einem gut situierten bürgerlichen Elternhaus, wo er nach katholisch-konservativen Werten erzogen wurde.10 Er hatte mindestens eine Schwester.11 Bender gehört mit seinem Geburtsjahr 1909 der sogenannten Kriegsjugendgeneration an, die den Ersten Weltkrieg und insbesondere dessen Folgen als Kind zwar miterlebte, aber für Militärdienst und Fronteinsatz zu jung war.12 Die junge Kriegsjugendgeneration, die Michael Wildt auch als „Generation des Unbedingten“ bezeichnet13, charakterisiert sich Günther Gründel zufolge vor allem durch Emotionslosigkeit und das Bemühen um die Kontrolle von Emotionen.14

Von 1915 bis 1920 besuchte Bender die Volksschule Kreuzau und wechselte danach auf das Realgymnasium in Düren, wo er Ostern 1929 das Abitur ablegte. Anschließend nahm er ein medizinisches Studium an der Universität Bonn auf. In Bonn bestand er nach fünf Semestern im Sommersemester 1931 die ärztliche Vorprüfung (Physikum) und besuchte während der klinischen Semester die medizinischen Fakultäten der Universitäten Köln, Freiburg und Kiel, wo er am 19. Februar 1935 das medizinische Staatsexamen bestand und am 22. Februar 1935 promoviert wurde, jeweils mit dem Prädikat „gut“.15

In der von Prof. Dr. Leopold Heine betreuten medizinischen Dissertation mit dem Titel „Chorioretinitis. Sehstörung und Lebensdauer“ untersucht Bender „Fälle von Aderhautentzündungen, die in den Jahren 1907 bis 1915 in der Universitäts-Augenklinik Kiel zur Behandlung kamen, unter besonderer Berücksichtigung der Sehstörungen und der Lebensdauer“16. Er kommt – auch im soziobiologistischen Sinne der „Volksgesundheit“17 – zu dem Schluss, die rechtzeitige Erkennung und sachgemäße Behandlung der Aderhautentzündungen als Ausgangspunkt für Sehstörungen und Erblindungen sei „von größtem sozialem Interesse, insbesondere auch für Berufsberatung und Beurteilung erblicher Erkrankungen.“18 In dem der veröffentlichten Dissertation beigefügten kurzen Lebenslauf betont Bender: „ich bin arischer Abstammung.“19 Insgesamt wird durch den Besuch des Realgymnasiums, die anschließende akademische Ausbildung und die Promotion zum Doktor der Medizin ein sozialer Aufstieg im Umfeld einer Familie ohne akademischen Hintergrund deutlich.

Nach bestandenem medizinischen Staatsexamen sammelte Bender Praxiserfahrungen als Medizinalpraktikant in der Universitäts-Hautklinik Kiel (20. Februar bis 31. Mai 1935), der Inneren Klinik des Städtischen Krankenhauses Aachen (1. Juni bis 30. September 1935) und der Universitäts-Frauenklinik Kiel (1. Oktober 1935 bis 20. Februar 1936).20 Mit Abschluss des von der Reichsärzteordnung vorgeschriebenen praktischen Jahres erfolgte mit Wirkung vom 20. Februar 1936 schließlich die Bestallung (Approbation) als Arzt.21 Anschließend übernahm Bender bis zu seiner hauptamtlichen Anstellung bei den SS-Totenkopfverbänden im Oktober 1938 über zwei Jahre lang Vertretungen von Stadt- und Landärzten im Kieler und Dürener Raum.22 Zwischenzeitlich nahm er von Oktober bis Dezember 1937 freiwillig an einer zweimonatigen Waffenübung der Wehrmacht in Paderborn teil (16. Kp. Erg.-Btl. Inf.-Rgt. 78).23

Bereits als junger Medizinstudent war Bender zum Stichtag 1. Mai 1933 unter der Mitgliedsnummer 2.087.161 in die NSDAP24 und nach Ende der Aufnahmesperre zum 1. November 1933 unter der Mitgliedsnummer 194.671 in die Allgemeine SS25 eingetreten. Von 1937 bis Oktober 1938 war Bender außerdem Mitglied des Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes (NSDÄB).26 Obschon er später eingesteht, „das System seinerzeit bejaht“ und für richtig gehalten zu haben, entschuldigte Bender seine frühe Begeisterung für den Nationalsozialismus während des Studiums damit, dass er als Student der Universität Kiel „an allen möglichen Geländeübungen und sonstigem Formationsdienst“ habe teilnehmen müssen: „Um diesem zu entgehen, trat ich in die Allgemeine SS ein und schloß mich dem Motorsturm in Kiel an. Da ich schon damals motorsportlich interessiert war, war für mich der Dienst dort erheblich attraktiver.“27 Auch der NSDAP sei er weniger aus ideologischer Überzeugung beigetreten. Er sei noch nicht einmal selbst aktiv beigetreten, vielmehr habe ihn sein Vater, der 1933 „aus Zweckmäßigkeitsgründen“ eingetreten sei28, „mit angemeldet“. Er sei zu dieser Zeit nicht zu Hause gewesen und habe „es dann dabei bewenden lassen.“29 Dabei handelt es sich freilich um eine typische Ausrede ehemaliger NSDAP-Mitglieder aus der Nachkriegszeit. Eine Mitgliedschaft war nur mit einem freiwilligen, eigenhändig unterschriebenen Antrag möglich – nicht unterschriebene Anträge wurden postwendend zurückgeschickt. Das Eintrittsdatum in die NSDAP zum 1. Mai 1933 kennzeichnet Bender deutlich als Teil des von den „alten Kämpfern“ der Bewegung schmählich als „Märzgefallene“ oder „Maiveilchen“ bezeichneten Personenkreises vermeintlicher politischer Opportunisten, die nach der Reichstagswahl am 5. März 1933 in die Partei eintraten.30 Als Märzgefallener ließ er sich von der Aufbruchstimmung und den Verlockungen des Nationalsozialismus begeistern; das zeigt unbestreitbar auch seine frühe SS-Mitgliedschaft. Das antisemitisch-militärische Elitegebaren der SS war zu keiner Zeit ein Geheimnis, vor allem aber war die SS kein akademischer Motorsportverein! SS-Propagandist Gunter D’Alquen schreibt:

„Die SS ist angetreten und marschiert nach unabänderlichen Gesetzen als ein nationalsozialistischer, soldatischer Orden nordisch-bestimmter Männer und als eine geschworene Gemeinschaft ihrer Sippen für das ewige Leben des deutschen germanischen Volkes.“31

Dem SS-Sturm 12/58 in Düren gehörte Bender von Dezember 1935 bis Oktober 1936 und dann wieder von Februar 1937 bis August 1938 an32 – also zu einer Zeit, als er das Studium in Kiel längst abgeschlossen hatte. Von August bis Anfang November 1938 war er Teil der SS-Sanitäts-Staffel III/58 in Aachen.33 Sein letzter Dienstgrad hier war SS-Sturmmann.34

8 Vgl. Eintrag im Geburtenregister Kreuzau Nr. 26/1909.

9