Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Desperta Ferro Ediciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

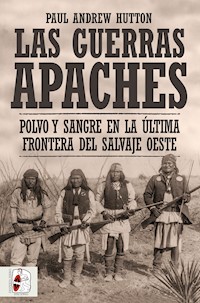

Las Guerras Apaches fueron el conflicto más largo librado por Estados Unidos, que se prolongó durante un cuarto de siglo y marcó la historia del suroeste americano y el norte de México. Una tierra de frontera inhóspita y desolada, infestada de bandoleros, donde cada planta tenía una púa, cada insecto un aguijón, cada pájaro una garra y cada reptil un colmillo: la Apachería. Durante más de dos décadas, los guerreros apaches, duros como su tierra, fogueados por siglos de lucha contra los españoles, pelearon contra los intentos mexicanos y estadounidenses por acabar con su forma de vida. Su conocimiento del terreno, su movilidad y una cultura guerrera que no conocía la misericordia, les convirtieron en un enemigo terrible y formidable. En Las Guerras Apaches. Polvo y sangre en la última frontera del salvaje Oeste, Paul Andrew Hutton relata este legendario conflicto, tan presente en el imaginario popular, tan pleno de heroísmo como de brutalidad, con un pulso que consigue trasladar la intensidad del drama y ponerse en la piel de ambos bandos, haciendo justicia a los nombres legendarios de Gerónimo, Mangas Coloradas, Cochise o Victorio. Como hilo vertebrador, Hutton revive la experiencia de individuos cuya vida discurrió a medio camino entre los dos mundos, como el legendario explorador y cazarrecompensas tuerto Micky Free o como Apache Kid, el último indio libre. Cuando el humo de la pólvora se disipó y Gerónimo se entregó, resignado a una vida en la reserva, para acabar siendo expuesto como una atracción en la Exposición Universal de San Luis en 1904, la mítica era del salvaje Oeste había terminado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 947

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

«Donde realmente brilla Las Guerras Apaches es en la riqueza de sus detalles, bien investigados y profundamente entendidos. […] En términos de personajes pintorescos, hay una verdadera sobreabundancia».

Wall Street Journal

«Una notable obra histórica en torno a un tema muy poco tratado […] Las Guerras Apaches es una narración épica llena de escenas homéricas y personajes inolvidables. Una historia estadounidense por excelencia que muy pocos estadounidenses conocen».

Chicago Tribune

«Explora de manera aguda y resolutiva los muchos años de conflictos sangrientos y estruendosos entre soldados de campamentos y fuertes y los escurridizos apaches en Nuevo México y Arizona».

Albuquerque Journal

«Bien investigado […] Apasionante […] El excelente libro de Hutton puede ayudar a muchos lectores a comprender mucho mejor un capítulo largo, complicado y aún inquietante de la historia estadounidense».

Dallas Morning News

«Una narrativa integral, tan inabarcable como el propio Oeste americano».

Denver Post

«Una historia fascinante y en expansión acerca del conflicto de finales del siglo XIX en el sudoeste de Estados Unidos […] Hutton va más allá de las manidas descripciones de las batallas entre guerreros apaches y las tropas estadounidenses (aunque hay muchas de ellas) para pintar una imagen más amplia y detallada de la vida en el sudoeste: esclavitud, minería de oro, política territorial y la creación de resevas. Personajes fascinantes entran y salen de la historia, incluidos los guerreros apaches Mangas Coloradas, Cochise, Lozen, Victorio y Gerónimo; y los exploradores estadounidenses Kit Carson y Al Sieber […] Hutton ofrece un giro inesperado que mantiene el ritmo de la historia hasta el final».

Publishers Weekly

«Después de leer este libro magistralmente investigado y escrito, agradecí a mis estrellas de la suerte la existencia de Paul Hutton. Hizo falta un autor e historiador de su calibre para dar la explicación definitiva de la guerra más larga en la historia de la nación. La espera ha valido la pena. Al utilizar al legendario explorador apache y cazador de hombres Mickey Free como vehículo para contar la historia, Hutton atraviesa capas de mitos y expone uno de los episodios más emocionantes y fundamentales en los anales del Oeste americano».

Michael Wallis, autor de The Wild West: 365 Days

«Un libro apasionante de ritmo rápido y bien escrito. Hutton brinda un excelente relato de los individuos, tanto nativos americanos como blancos, que se disputaron el control del sudoeste en el siglo XIX».

R. David Edmunds, Watson Professor del

American History, University of Texas at Dallas

Las Guerras Apaches

Hutton, Paul Andrew

Las Guerras Apaches / Hutton, Paul Andrew [traducción de Javier Romero Muñoz].

Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2023. – 496 p. ; 23,5 cm – (Historia de América) – 1.ª ed.

D.L.: M-4823-2023

ISBN: 978-84-124985-1-6

94(73)"1861/1886"

355(=81/=82)

LAS GUERRAS APACHES

Polvo y sangre en la última frontera del salvaje Oeste

Paul Andrew Hutton

Título original:

The Apache Wars

by Paul Andrew Hutton

This edition of published by arrangement with Crown, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC

Esta edición se publica según el acuerdo con Crown, un sello de Random House, parte de Penguin Random House LLC

© 2016 by Paul Andrew Hutton

ISBN: 978-0-7704-3583-7

© de esta edición:

Las Guerras Apaches

Desperta Ferro Ediciones SLNE

Paseo del Prado, 12 - 1.º derecha

28014 Madrid

www.despertaferro-ediciones.com

ISBN: 978-84-124985-8-5

Traducción: Javier Romero Muñoz

Diseño y maquetación: Raúl Clavijo Hernández

Coordinación editorial: Mónica Santos del Hierro

Cartografía: Desperta Ferro Ediciones

Primera edición: abril 2023

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados © 2023 Desperta Ferro Ediciones. Queda expresamente prohibida la reproducción, adaptación o modificación total y/o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento ya sea físico o digital, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo sanciones establecidas en las leyes.

Producción del ePub: booqlab

A Tracy Lee

Permite que en la unión de dos espíritus auténticos no acepte impedimentos.

No es amor ese amor que con los cambios cambia a su vez, ni lo es el que nos falla

cuando uno falla: no, es el Norte fijo que mira, sin temblar, las tempestades; es para el barco a la deriva un astro precioso que lo guía en la distancia.

No es el bufón del tiempo, aunque mejillas y labios la guadaña siegue jóvenes.

Semanas y horas breves no lo alteran y va calmadamente hacia la muerte.

Si estoy equivocado, y se probará, ni yo escribí ni nunca amó hombre alguno.*

W. S., Soneto CXVI

* William Shakespeare, Sonetos, Ch. Law Palacín (trad.), Madrid, Bartleby Editores, 2009.

ÍNDICE

Agradecimientos

Prólogo

1 Apachería

2 Mangas Coloradas

3 El muchacho perdido

4 El paso Apache

5 El método de Kit Carson

6 Las gentes de Sierra Blanca

7 La cabeza de Mangas Coloradas

8 Las costumbres del país

9 Camp Grant

10 Masacre

11 Nantan Lupan

12 El general cristiano

13 Mickey Free

14 Taglito

15 San Carlos

16 Gerónimo

17 La visión de Lozen

18 La guerra de Victorio

19 Tres Castillos

20 Fort Apache

21 La huida

22 Los cuarenta acres del infierno

23 Sierra Madre

24 Turkey Creek

25 El Espinazo del Diablo

26 El viento y la oscuridad

27 Apache Kid

28 El último apache libre

Epílogo

Bibliografía

AGRADECIMIENTOS

Si bien escribir es, sin duda, un arte solitario, un autor está en deuda con muchas personas. Algo particularmente cierto para los autores de no ficción. Es un enorme placer reconocer a aquellos que me han ayudado en la creación de este libro. Estoy seguro de que he omitido a otros, que espero que me perdonen el descuido.

James Donovan no solo es un espléndido agente, sino también un editor de primera, famoso tanto por su franqueza como por su conocimiento del negocio editorial. A veces me recuerda a un personaje sacado del cine negro de la década de 1940, un interés que compartimos junto con El Álamo, Custer y los musicales de Broadway. Al igual que el duro héroe de alguna de esas películas, también tiene una vena sentimental muy bien oculta. Donovan trabajó con detenimiento en los muchos borradores de mi primera propuesta de libro y después editó los primeros capítulos. En esta labor recibió la asistencia de su eficiente socia Melissa Shulz. Mi deuda con ellos es incalculable.

Mi paciente y talentoso editor de Crown, Kevin Doughten, ha demostrado una sabiduría superior a sus años y ha sido un absoluto placer trabajar con él. El valor de su consejo es incuestionable y su mano editorial firme, pero suave. Es un maestro en gestionar autores, aunque sean viejos. Kevin trabajó con diligencia para hacer de esta obra el mejor libro posible. Todos los fallos del presente libro se deben a que no seguí sus sabios consejos.

No es difícil entender por qué Molly Stern, editora de Crown, tiene tan envidiable reputación en el mundo editorial. No puedo dejar de agradecerle su fe en este proyecto y en su autor. Dentro de Crown deseo dar las gracias también a Claire Potter, Jesse Aylen, Stephanie Knapp, Rachel Rokicki, Rebecca Welbourn, Sarah Pekdemir, Claire Posner y Sarah Grimm. Mi primer editor en Crown, Sean Desmond, fue un gran defensor del proyecto y un extraordinario editor. Pasó a ser director editorial de Twelve, una división de Hachette. Agradezco de igual modo a Miriam Chotiner-Gardner, que dejó Crown antes de que este libro fuera a imprenta, pero que fue de mucha ayuda con los primeros borradores.

En la AHS (Arizona Historical Society [Sociedad Histórica de Arizona]), desearía dar las gracias a la directora Anne Woosley y a su maravilloso personal. En particular a las espléndidas bibliotecarias Laura Hoff, Caitlin Lampman y Lizet Zepeda. Tengo una deuda especial con mi viejo amigo Bruce Dinges, director de publicaciones de la AHS y editor de la Journal of Arizona History. Me ayudó de múltiples maneras después de que me pasara por encima un camión, en el sentido literal de la palabra.

La University of New Mexico (UNM) apoyó este volumen con una generosa beca de investigación que me permitió contratar a una eficiente asistente de investigación, Candolin Cook. La señorita Cook, que está preparando su doctorado bajo mi dirección, me proporcionó una miríada de maravillosos materiales de estudio, muchos más de los que, de hecho, pude usar. Su ayuda ha sido de un valor incalculable. En el departamento de Historia, siempre estaré agradecido a Melissa Bokovoy, Charles Steen, Durwood Ball, Virginia Scharff, Sam Truett, Linda Hall y Margaret Connell-Szasz.

Yolanda Martínez, responsable de la oficina del departamento de Historia de la UNM, ha sido mi confidente, asesora y querida amiga durante treinta años, en particular y sobre todo durante la redacción del presente libro. Barbara Wafer y Dana Ellison fueron mucho más allá de lo exigible con su generosa aportación en varios momentos de crisis de la producción del original. También debo dar las gracias a Hazel Mendoza-Jayme, Xayo Meunphalangchai y Amanda Baca.

Robert M. Utley, Larry Ball y Ed Sweeney fueron generosos en extremo con los materiales de investigación de sus trabajos acerca de las guerras apaches. También me dieron valiosos consejos. Utley, mi mentor en cuanto a historia del Oeste desde 1976, fue, como de costumbre, una fuente de sabiduría. Shelley Dudley tuvo la amabilidad de compartir su investigación en los Schuyler Papers de la Huntington Library, mientras que Victoria Smith proporcionó estudios esenciales acerca de Mickey Free y los cautivos de Arizona. Fue el profesor Smith el descubridor del interesante documento de Free firmado por Howard Cushing.

David Zucker, Bob Boze Bell y Stephen Harrigan revisaron el primer borrador del original en un momento crucial y me hicieron sugerencias para su revisión, gracias a las cuales el libro terminó de arrancar. Bell fue el primero en despertar mi interés por Mickey Free cuando intentamos hacer una novela gráfica (Bell es un maravilloso artista) y un guion cinematográfico en torno al personaje. El proyecto fue abortado, pero espero que, en algún momento, llegue a fructificar.

También debo dar las gracias a Hampton Sides, Jason Strykowski, Thom Ross, Rusty York, Jerry Thompson, T. J. Stiles, John Lacy, Marvin Kaiser, John Langellier, Kirk Ellis, Jeff Guinn, Marshall Trimble, Jay Van Orden, Michael Blake, Roger Nichols, Christopher Cleveland, Robert Carriker, Greg Lalire, Carol Markstrom, Allan Radbourne, Jim Dunham, Doug McChristian, Jerome Greene, Paul Fees, Paul Hedren, Charles Rankin, Eli Paul, Brian Dippie, Donald Fork, Tim Gravensteter, Doug Hocking, Dan Aranda, Robert Watt, Bud Shapard, Jim Turner, Johnny Boggs, Byron Price, Mike Koury, Daniel Martínez, Meghan Saar, Daniel Harsberger, Stuart Rosebrook, Carole Compton Glenn, Robert Ray, Andrew Fenady, Forrest Fenn y Robert McCubbin.

Mis hijos –Laura, Caitlin, Lorena, Chelsea y Paul Andy– han sido una constante fuente de ánimo. Todos han tenido que oír pacientemente más de una historia de las guerras apaches y han demostrado ser unas maravillosas cajas de resonancia. Todos me dieron buenos consejos. Chelsea y Lorena, además, me proporcionaron un apoyo informático esencial y me descubrieron los grandes misterios de Internet.

Tracy Lee –mi bella y polifacética esposa– ha dejado su sello en cada una de las páginas de este libro y no solo porque fue quien mecanografió la mayor parte. Me ha persuadido, amenazado e inspirado para, como diría Davy Crockett, «¡seguir adelante!», a pesar de mis múltiples dudas y frustraciones. Sin ella, el presente volumen nunca habría llegado a su conclusión. Sin ella no podría vivir. Ella es mi pilar.

Mientras escribía esta historia de un «huérfano de madre», Mickey Free, he pensado a menudo en la mujer alemana desconocida que me dio el regalo de la vida y luego me entregó en adopción. Ella, por supuesto, nunca ha podido saber que hallaría un hogar en la tierra del enemigo de su nación, donde todas las puertas se me abrieron, todas las manos se ofrecieron a ayudarme y todos los sueños han sido posibles. Espero, de todo corazón, que hallase la paz.

PRÓLOGO

Una nítida mañana de finales de enero, el muchacho estaba vigilando su ganado cuando divisó una nube de polvo al sur, hacia el extremo del estrecho valle boscoso. Aunque tenía casi doce años, Félix era bajo y enjuto para su edad. Tenía una mata de pelo rojo y la piel clara. El muchacho vio surgir jinetes de la nube de polvo, de uno en uno; sus potros chapoteaban por el arroyo poco profundo. Corrió al pequeño huerto de melocotoneros situado a 300 yardas [270 metros] de los edificios del rancho donde vivían su madre y su hermana. Sabía que esta región era un territorio en disputa, situada en el corazón de lo que los mexicanos, y antes de ellos los españoles, llamaban la Apachería. Los mexicanos no habían conseguido asentarse en el valle, expulsados por los temibles apaches que vivían en las sierras al este y al norte.

Una docena de apaches, pintarrajeados y bien armados, entraron al galope en el rancho. Pasaron junto a los edificios y fueron directos a por los caballos y el ganado. Félix, con el corazón desbocado, subió a un melocotonero y trató de ocultarse lo mejor que pudo. Mientras los hombres se llevaban potros y reses valle abajo, el jefe de los indios cabalgó hasta el árbol y miró al aterrado muchacho. Félix esperaba que lo matase al instante, pero, en lugar de ello, el apache se echó a reír y le hizo señas para que bajase. Félix obedeció. El apache, que se llamaba Beto, tenía una profunda cicatriz en la cara, impronta de alguna terrible batalla en la que había perdido un ojo. Félix también era tuerto. El apache lo subió a la grupa de su potro y salieron al galope en pos de los guerreros.

Estos apaches pertenecían a la tribu de los aravaipas, que habitaba el nordeste del valle del Sonoita. Los aravaipas dieron al muchacho secuestrado el nombre de Coyote, su dios tramposo, pues nunca acabaron por decidir si era amigo o enemigo. Años más tarde, los hombres blancos lo llamaron Mickey Free. El secuestro del muchacho inició a la lucha final por la Apachería, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. Entre 1861 y 1886, el conflicto dejó un reguero de sangre que iba desde el río Pecos, en Texas, pasando por todo Nuevo México y Arizona, hasta el interior de México. Todos los bandos del conflicto responsabilizaron del estallido a Mickey Free. Con el tiempo, el muchacho desempeñó un papel clave en la guerra. Entraba y salía de los mundos en conflicto de los apaches y de los invasores blancos, sin que ninguno le llegase a aceptar del todo, aun cuando su valor era incalculable para ambos bandos.

Esta es la historia de Mickey Free, aunque también es la de sus contemporáneos, tanto amigos como enemigos, blancos o pieles rojas, cuyas vidas fueron definidas por la violenta historia de los desiertos y montañas del sudeste estadounidense y del norte de México. Era un territorio en la que cada planta tenía una púa, cada insecto un aguijón, cada ave una garra y cada reptil un colmillo: un entorno hostil y mortífero, conocido por el mundo exterior como la Apachería. En esta tierra despiadada e inhóspita, Mickey Free, tuerto y marcado por profundas cicatrices, halló su hogar.

CAPÍTULO 1

APACHERÍA

Johnny Ward no le tenía miedo al trabajo duro. Nacido en Irlanda en 1806, Johnny siguió el mismo camino que miles de sus compatriotas y emigró a Estados Unidos en la década de 1840. Numerosos irlandeses trabajaron de jornaleros en las ciudades de la costa oriental, pero él fue a probar fortuna en el lejano Oeste. Las minas de oro californiano no le ofrecieron ninguna oportunidad, por lo que fue al sur, hacia el paso de Yuma. En 1857 estaba en el valle de Santa Cruz, en Arizona.

«Continuó hasta el Sonoita y se hizo cargo de un rancho –recordó Charles Poston, el autoproclamado padre de Arizona– y formalizó una unión temporal con una mujer mexicana, según las costumbres del país en esa época». Poston también observó que «ella tuvo un niño que aparentaba una parte de ascendencia celta, pues era pelirrojo».1 En 1848, el descubrimiento de oro en California, y la subsiguiente explosión demográfica, seguido en 1850 de la admisión en la Unión del estado de California, hacía muy urgente el establecimiento de líneas protegidas de ferrocarril y de transporte terrestre que conectasen con la costa oeste. En Washington, hubo una encendida rivalidad regional en torno a la ruta que debía seguir la futura línea de ferrocarril transcontinental. Para el secretario de Guerra Jefferson Davis, era indiscutible que esta debía transcurrir por la ruta del sur; esto tenía la lógica, la meteorología y la geografía de su parte.

El problema de Davis y sus aliados políticos era que la controvertida frontera establecida en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que puso fin a la guerra contra México, no incluía el territorio al sur del río Gila, en Arizona, unas tierras que, según los informes de los exploradores militares, era la ruta más adecuada para una carretera o un futuro ferrocarril.

James Gadsden, embajador estadounidense en México, resolvió el problema mediante la compra de este nuevo territorio al gobierno corrupto y débil del presidente Antonio López de Santa Anna. El infame general tenía que hacer frente a una deuda nacional galopante y a un ejército débil, lo cual frustraba sus intentos de defender los estados septentrionales de Sonora y Chihuahua. En aquella época, Tucson tenía menos de 300 habitantes, sometidos al asedio de los apaches, y, además, los nativos hacían casi imposible explorar al norte del Gila. Las incursiones apaches habían vuelto la situación tan insostenible que, para el presidente mexicano, era mucho más inteligente vender aquel territorio asolado por la violencia que continuar defendiendo lo indefendible.2

El 30 de diciembre de 1853, Gadsden firmó el acuerdo para la compra, por 15 millones de dólares, del valle de la Mesilla, en Nuevo México, y de todas las tierras de Arizona al sur del río Gila desde un punto situado 112 kilómetros por debajo del paso de Yuma, en el río Colorado, desde donde iba en dirección este y luego seguía el paralelo 31 Norte. Además, se anuló el artículo XI del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que prometía detener las depredaciones indias que procedieran de Estados Unidos. Este punto había resultado imposible de cumplir.3

El Senado de Estados Unidos debatió y alteró la propuesta de tratado. Desplazó al norte la nueva línea divisoria, puso fin a la idea de dar a Arizona un puerto en el golfo de California (una reducción de unos 23 300 kilómetros cuadrados) y redujo el pago a México en 5 millones de dólares. Una vez el Senado ratificó el tratado, el presidente Franklin Pierce lo firmó el 29 de junio de 1854. La Venta de La Mesilla (Gadsden Purchase) añadió casi 77 700 kilómetros cuadrados de territorio a Estados Unidos. Este comprendía las localidades de Mesilla y Tucson, así como las sierras que se extendían entre ambos. Estas montañas eran el corazón de la Apachería.4

Esta nueva tierra ofrecía grandes oportunidades a Charles Poston y a otros aventureros como Johnny Ward. Poston presionó al secretario de Guerra Davis para que enviase a los militares a proteger las futuras minas y asentamientos, pues era necesario convencer a los apaches de que debían dejar tranquilos a los estadounidenses. Davis prometió enviar tropas cerca de Tucson tan pronto como fuera posible. En 1856, Poston estableció la sede central de su compañía, la Compañía de Exploración y Minería de Sonora, al sur de Tucson, en el presidio español abandonado de Tubac. Desde Sonora llegaron suministros y trabajadores, de modo que, a finales de año, casi un millar de personas se había establecido en torno a Tubac.

Las incursiones guerreras apaches pasaban a menudo cerca de Tubac de camino al sur, para atacar Sonora, aunque sin molestar a mineros, rancheros, leñadores y granjeros. Aun así, la tierra seguía siendo salvaje y peligrosa, pues había forajidos estadounidenses y mexicanos por doquier. Todos los hombres iban siempre fuertemente armados. «Basura blanca, en general inútil, disoluta y peligrosa». Así es como Poston describe a los escasos estadounidenses de la zona. A pesar de ello, Poston consideraba que había fundado poco menos que un edén en la frontera: «No tenemos otra ley que no sea el amor, ni otra ocupación que no sea el trabajo. No hay gobierno, ni impuestos, ni deuda pública, ni política. Era una comunidad en un perfecto estado de naturaleza».5

Sin duda, Johnny Ward estaba de acuerdo con su nuevo amigo Poston. Johnny pronto encontró trabajo, duro pero provechoso, cortando heno y acarreando madera desde la sierra de Santa Rita a Fort Buchanan. La primera avanzada estadounidense en la Venta de La Mesilla fue establecida en 1857 por el capitán Richard Ewell en una pequeña meseta sobre Sonoita Creek, a unos 40 kilómetros de Tubac. El secretario de Guerra Davis cumplió su promesa a Poston: en el otoño de 1856 envió cuatro compañías del 1.º de Dragones. Después de los soldados llegó un enorme tren de carros tirados por yuntas de mulos y bueyes y un rebaño de ganado venido del oeste, de Fort Thorn, en el río Bravo.* Los dragones acampados desde noviembre al sur de Tucson, cerca de la antigua (para los estadounidenses) misión de San Xavier del Bac, no dieron con ningún emplazamiento adecuado para un nuevo puesto.

El capitán Ewell estableció Camp Moore en el antiguo rancho Calabasas, junto al río Santa Cruz, a unos 100 kilómetros al sur. En 1699, misioneros jesuitas hallaron una aldea pápago (tohono o’odham) de considerable tamaño. En 1732 se descubrió plata en el sudoeste, en el rancho de un colono vasco (se llamaba Arizona, que podría traducirse como «buen roble» en euskera, y el nombre permaneció). Hacia 1777, los españoles explotaban minas en la mayoría de las sierras y colinas cercanas. Era, sin duda, la avanzada más remota de la república; los carros de suministro necesitaban casi cien días de viaje desde el depósito de Albuquerque. Poco después, Ewell trasladó el puesto a una meseta situada sobre Sonoita Creek, al este de Tubac. Fort Buchanan, al igual que Camp Moore, no tenía muros externos y estaba construido de troncos entramados con adobe. Aunque los soldados no ofrecían mucha protección, el fuerte abrió un nuevo mercado para ganados y cosechas.6

Ward aprovechó de inmediato la nueva presencia federal: invirtió sus ahorros en un rancho situado en el fértil valle del Sonoita, a 3 kilómetros del punto en el que el arroyo giraba en dirección oeste, hacia el río Santa Cruz. Construyó una casa de piedra y adobe, además de algunos edificios y corrales improvisados. El clima templado y el caudal constante del arroyo le permitieron cultivar dos cosechas anuales, una de cebada y otra de maíz, e incluso plantó un pequeño melocotonar.

Solía viajar al sur, a Santa Cruz, en Sonora, para comprar ganado con el dinero que ganaba acarreando madera. Esta aldea empobrecida tenía la desgracia de levantarse en mitad de una de las rutas de saqueo favoritas de los apaches, aunque su pobreza absoluta le salvaba de sufrir más expolios. Los únicos objetivos tentadores de Santa Cruz eran niños y mujeres jóvenes. «Tan pronto como se edifica una aldea o un rancho –relató un viajero del río Santa Cruz–, los apaches lo destrozan, matan a los varones y se llevan a todas las hembras».7

En uno de sus viajes, Ward conoció a María de Jesús Martínez, una apasionada joven de notable belleza. Pese a no estar casada, ya había dado a luz a un niño, llamado Félix, a los 17 años y a una niña, Teodora, dos años más tarde. La mujer conseguía ganar lo suficiente para alimentar y vestir a sus hijos, sin duda, con la ayuda de su extensa familia y de la iglesia local. En 1858, Ward le ofreció, a ella y a los niños, una nueva vida en su rancho de 65 hectáreas situado 50 kilómetros al norte, en el Sonoita. Ella aceptó y su hijo Félix adoptó el apellido de su padrastro.8

La vivienda del rancho de Ward descansaba sobre un pequeño promontorio sobre el arroyo. El cauce del Sonoita, de unos 18 kilómetros de extensión, era estrecho y estaba densamente arbolado de nogales negros, fresnos de Arizona y gigantescos álamos. El valle estaba encajonado entre elevados acantilados por un lado y las imponentes montañas de la sierra de Santa Rita por el noroeste, si bien en ocasiones se ensanchaba lo suficiente para permitir irrigar un campo. Fue en uno de esos puntos donde Ward estableció su rancho.

La casa de Ward era impresionante con arreglo a los estándares de la frontera: tenía escalones de piedra, suelo de tierra apisonada y muros de adobe de tres metros de alto y más de medio de ancho que soportaban un techo de paja. Un grueso muro dividía la sala de estar principal de la casa de adobe, de 18 por 4,8 metros, de un pequeño dormitorio para John y María de Jesús. No había cocina, pues lo habitual era cocinar fuera. Con sus cinco grandes ventanales de iluminación y tres puertas, delante, detrás y a un lado, la espaciosa casa de Ward debió de parecerles una mansión a María de Jesús y a sus dos hijos.

El asentamiento de Sonoita, pues ese era su nombre, se componía de siete ranchos repartidos a largo de los 18 kilómetros del valle. El censo de 1860 enumera un total de 51 ciudadanos, clasificados como sigue: granjeros, arrieros, jornaleros, un cocinero, un administrativo, un zapatero, un jurista, un impresor y una persona identificada como «tonto del pueblo». Sobre el papel, Fort Buchanan debía protegerlos, pero, en realidad, los soldados apenas podían cuidar de sus propias monturas, incluso en cierta ocasión los indios se llevaron las tiendas de algunos oficiales. No muy lejos del fuerte se encontraba el almacén local. También podían obtenerse suministros del viejo presidio de Tubac o de Santa Cruz, ambos a unos 50 kilómetros del rancho de Ward. A 6 kilómetros al sur del fuerte estaba el hotel de la frontera de Estados Unidos de James «Paddy» Graydon, un alegre establecimiento que todo el mundo conocía como White House o la Casa Blanca. El valle del Sonoita, proclamaba el Tubac Weekly Arizonian, era «un tesoro de inigualable valor para los granjeros de las inmediaciones».9

Esta tierra era una nueva y prometedora frontera para Ward y el resto de pioneros. Sin embargo, también era un lugar antiguo, habitado por los espectros de quienes se habían desvanecido en el pasado. Miles de años antes de que Johnny Ward construyera su casa de adobe, el hombre primitivo recorría estos territorios. Diez mil años atrás, antiguos cazadores abatían gigantescos mamuts junto a las orillas del río San Pedro. Dos mil años antes de que Ward llegara al Sonoita, los hohokam (de la palabra pima para «los que se han marchado») construyeron una extensa red de irrigación y plantaron diversas variedades de maíz, judías y calabacines en el curso de los ríos Gila, Salado y Verde. En Casa Grande levantaron edificaciones de cuatro plantas de alto y sus regadíos daban alimento a, tal vez, unos 50 000 habitantes. Entonces, alrededor de 1400, al igual que los anasazi de la región de las Cuatro Esquinas, más al norte, desaparecieron. Dejaron, como testimonio mudo de su paso, edificios en ruinas y casas colgantes en acantilados.

Durante sus exploraciones por las sierras de Arizona, el capitán Ewell reflexionó acerca de este misterio. «Una gran parte de mi exploración ha recorrido un país sin habitantes, pero con las ruinas de lo que debieron de ser grandes ciudades abandonadas siglos atrás –escribió en 1857 en una carta dirigida a su hogar en Virginia desde su campamento, junto al río Gila–. Debía de ser un pueblo medio civilizado, migratorio y seguido por otra etnia en guerra […] como a los bancos de arenques les persiguen delfines y tiburones».10

La «etnia en guerra» llegó del nordeste. Estos pueblos, que compartían la lengua atabascana de los pueblos cazadores de Alaska y del norte de Canadá, migraron al sur siguiendo el frente de la cordillera de las Rocosas tras los grandes rebaños de búfalos. Combatían contra todo aquel que osara disputarles su derecho de paso y, con el tiempo, se enfrentaron a otra tribu que también se estaba expandiendo por las vastas praderas occidentales: los comanches, feroces guerreros que les obligaron a marchar al oeste en busca de refugio y cazaderos en las cordilleras de los que, en el futuro, fueron Nuevo México y Arizona.

Se autodenominaban dine, o indeh, que significa «personas», nombre que compartían con sus parientes lingüísticos, los navajos. Es probable que migrasen al sur unidos en un solo pueblo, pero que luego se separasen de los navajos en su marcha al sur y al oeste, depredando a los infortunados con que toparan en el camino. Con el tiempo, los navajos se convirtieron en enemigos acérrimos de sus primos del sur. Este pueblo sureño llegó a ser conocido por todos por el nombre que les daban sus víctimas zuni: apaches, esto es, «el enemigo».

Era un pueblo dado al misticismo y la magia. La naturaleza dictaba el ritmo de la vida. Casi todo tenía un significado espiritual. Usen, el dador de vida, era el dios al que adoraban. Espíritus y brujos moraban entre ellos. Coyote, el eterno tramposo, tenía un rol central en su cosmología, aunque su lealtad al pueblo fluctuaba de acuerdo con el mito fundacional de los apaches que habla de una gran partida entre los animales para decidir si los apaches debían vivir en perpetua oscuridad o no. Coyote, aunque muchas veces era malvado, esta vez les concedió el fuego a las personas, con lo que les dio la luz.

Todos estaban unidos en el pueblo apache, pero divididos en muchas bandas tribales. Hacia el este, en Sierra Blanca, Nuevo México, y en las praderas de búfalos de Texas vivían los mescaleros. Sus primos hermanos, los chiricahuas, habitaban las sierras de Gila y de la Peñascosa, en el oeste de Nuevo México y en el sudeste de Arizona, así como en Sierra Madre, en Sonora y Chihuahua. Los jicarillas se asentaban más al norte, desde las montañas del norte de Nuevo México hasta las praderas. Los lipanes, más distantes, estaban establecidos en el curso del río Pecos, en Texas.

Los apaches del oeste, divididos en cinco bandas, estaban dispersos por las montañas del este y el centro de Arizona. Al contrario que los apaches orientales, estaban separados en clanes y, al igual que los navajos, practicaban un poco la agricultura. Es posible que estos migrantes apaches se hubieran dividido en tiempos prehistóricos: los ancestros de los apaches occidentales marcharon por las montañas, mientras que los antepasados de los mescaleros, jicarillas, lipanes y chiricahuas siguieron la cordillera en dirección sur, hasta Nuevo México. Los mescaleros, jicarillas y chiricahuas mantenían un considerable contacto con los indios pueblo del río Grande, hasta el punto de adoptar algunas de sus ceremonias y danzas. Los apaches del oeste estaban mucho menos influidos por los pueblo y sus señores españoles. Sin embargo, también adoptaron, al igual que sus primos los apaches orientales, el culto al guerrero, así como el saqueo y el pillaje como principal fuente de sustento económico.

Pese a compartir nombre y lengua, los apaches vivían existencias aisladas que les impedían desarrollar ningún sentido de unidad tribal. La lealtad era siempre primero para la familia o el clan no hacia la tribu. El honor personal y familiar tenía suma importancia. En el punto álgido, su población sumaba entre 8000 y 10 000, tal vez menos.11

En 1540, cuando los conquistadores* de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado entraron por primera vez en Arizona y Nuevo México, no encontraron apaches, a pesar de llevar a cabo una exploración sistemática del territorio que los llevó muy lejos, hasta el Gran Cañón por el norte y hasta las Grandes Llanuras por el este. No deja de ser paradójico que los europeos llegasen a Arizona antes que los pueblos que se convirtieron en los apaches. Los españoles tardaron cuarenta años en regresar, pero, cuando lo hicieron, fue para quedarse. En 1598, Juan de Oñate inició la colonización del norte de Nuevo México; fue él el primero en identificar como apaches a los pueblos nativos situados al norte y al oeste de sus asentamientos en Río Grande. Con el tiempo, los españoles acabaron por conocer demasiado bien a todos estos pueblos. Dieron el nombre de «Apachería» al país situado al norte del río Gila, Arizona, y a las sierras del oeste y el sur de Nuevo México.12

Hasta 1699 los españoles no intentaron colonizar el sur de Arizona. La revuelta de los indios pueblo de 1680 los expulsó de sus asentamientos de Nuevo México, de forma que los caballos de los españoles huyeron libres. Con el tiempo, se convirtieron en los garañones salvajes del Oeste americano que cambiaron la vida de los indios de todos los territorios. Estas monturas proporcionaron a los apaches una movilidad nueva. No obstante, dada su condición de pueblo de montaña, no adoptaron al animal de igual modo que los indios de las Grandes Llanuras. Para ellos, el caballo era por igual un medio de transporte, un valioso bien comercial y una sabrosa fuente de alimento. Los caballos permitieron a los apaches lanzar rápidas incursiones contra sus presas tradicionales, las tribus pueblo que vivían en el curso del río Grande, los pápagos (tohono o’odham) del valle del Santa Cruz en Arizona y los pimas (akimel o’odham) del Gila, así como raids de rapiña mucho más al interior de Sonora y Chihuahua.

En la primavera de 1699, el padre Eusebio Francisco Kino, un cura tan audaz y ambicioso como compasivo y carismático, llevó el evangelio a las gentes O’odham en el río Santa Cruz y al norte, hasta el Gila. Este jesuita italiano tenía mucho más que ofrecer, aparte de la religión, puesto que las semillas de trigo que portaba con él les permitían cultivar durante todo el año y con los arados de hierro que les dio podían sembrar de forma más eficiente. Los caballos, mulas, ovejas, cabras y reses de Kino permitieron a los o’odham asentarse en comunidades permanentes cerca de las misiones que fundó. Las misiones y las aldeas de los o’odham se convirtieron en la primera línea de defensa de los españoles contra los apaches.

En 1767, Carlos III expulsó a los jesuitas del Nuevo Mundo y los reemplazó por los franciscanos, de pardos hábitos. Aún más importante para los apaches fue que el monarca asumió el control de las provincias interiores de Nueva España mediante el nombramiento de un comandante general que asumió la autoridad civil y castrense en la frontera. El sistema de misiones quedó subordinado al Ejército. Esta medida, que tenía mucho que ver con la competición colonial internacional, dio lugar en la frontera septentrional española a un intento de someter a los apaches y extender su control más allá del río Gila.13 Las escaramuzas e incursiones trocaron en una guerra abierta entre España y los apaches.

El 20 de agosto de 1775, mientras la gran revolución sacudía las colonias inglesas del este, los españoles fundaron el presidio* (fuerte) de Tucson. Los soldados españoles, protegidos con cuero y armados con espadas y lanzas, eran combatientes valerosos y hábiles, herederos de la tradición bélica que había expulsado a los musulmanes de España y que había derribado los imperios aztecas e incas en el Nuevo Mundo. Sus compañías volantes se adentraron en la Apachería y muy pronto ornamentaron las almenas de los muros de Tucson con las cabezas de apaches caídos. Fue una guerra de exterminio.14

Los apaches, al igual que los vikingos, vivían del saqueo. Hacían una clara distinción entre saqueo, una necesidad económica, y la guerra, que casi siempre era un acto de venganza. Las incursiones de pillaje eran llevadas a cabo por pequeñas partidas que solían sumar menos de una docena de hombres; su propósito no era matar, sino obtener botín o prisioneros que adoptar o esclavizar. Los guerreros planeaban las incursiones con todo cuidado. Si los perseguían se dispersaban y abandonaban o destruían el botín si los seguían demasiado cerca. Después de todo, siempre era posible volver por más. La mayor parte del botín se canjeaba por armas, alimentos y ropa. No querían matar a la gente que atendía los campos y los rebaños. A los españoles los llamaban, con soberbia, «sus pastores».

Las guerras se libraban única y exclusivamente por venganza. Era el deber de un guerrero y la piedad no se consideraba una virtud. Aunque la tortura era una práctica antigua entre los apaches, contra los españoles la practicaron con saña redoblada. En cierta ocasión, un jefe aravaipa se jactó de haber enterrado a un cautivo vivo hasta el cuello y luego contempló cómo las hormigas le devoraban la cabeza. A veces ataban a los prisioneros a un hormiguero y les abrían la boca para que los voraces insectos pudieran entrar con más facilidad. Otros eran amarrados desnudos a cactus o arbustos espinosos y ensartados con lanzas y flechas. A los arrieros los ataban boca abajo a las ruedas de los carros con carbones ardientes bajo la cabeza. Otros eran desollados vivos para que se desangraran poco a poco. También entregaban cautivos a los familiares de los guerreros caídos para que los torturasen y así apaciguar su dolor. En esto, las mujeres mostraban un gran ingenio: a veces, ornamentaban la boca de las víctimas masculinas con su propio pene. «Cada exclamación de dolor y sufrimiento se acoge con placer –manifestó un soldado de la frontera– y aquel que sepa ingeniar la muerte más atroz se considera digno de honor». No era una buena cosa ser capturado vivo por los apaches.15

El riesgo de ser mutilado reforzó aún más el poder espiritual de la guerra; sin embargo, la práctica de la mutilación no fue común en las diversas bandas hasta que el enemigo español la introdujo. Dado que los apaches tenían un miedo casi patológico a los fantasmas y a los espíritus ambulantes de los muertos, no se atrevían a tocar a los caídos, ni siquiera a los de su propio pueblo. Los apaches nunca tuvieron la costumbre de arrancar cabelleras, pero, una vez los europeos introdujeron este horrendo acto, a veces lo practicaban. Los mescaleros arrancaban más cueros cabelludos que los demás apaches, pero hacia el siglo XIX no era inusual que incluso los apaches occidentales tomasen cabelleras, práctica que denominaban bitsa-ha-digihz o «cortar la tapa de la cabeza». Los apaches mostraban las cabelleras en la danza de la victoria, aunque se deshacían de ellas de inmediato y los que las hubieran tocado se sometían a un ritual purificador para ahuyentar a los espíritus de los muertos.16

El territorio era el mayor aliado del guerrero apache. Sabía por dónde fluían los manantiales, fuentes de vida, y dónde estaban las numerosas cuevas que podían ocultarlo. Esta tierra baldía, árida y surcada de innumerables cañones, quebradas y promontorios montañosos era el refugio del apache. En el territorio que tan bien conocía podía esconderse o acechar a sus enemigos.

La movilidad siempre era la clave de los triunfos apaches. Si se veían acorralados, los guerreros podían hacerse fuertes en una colina rocosa, en la que establecían un reducto defensivo hecho de grandes peñascos. Los españoles denominaban refugios a estas fortificaciones improvisadas y eran extraordinariamente difíciles de asaltar. El guerrero apache no se jugaba la vida con valor temerario, sino que elegía con cuidado el momento adecuado para atacar, escapar o defenderse.

Las primitivas armas de fuego de los españoles eran voluminosas, imprecisas y difíciles de recargar. La lanza y el arco eran mejores armas, en particular con las puntas de hierro obtenidas de los europeos. Un guerrero apache experimentado podía disparar de cuatro a diez flechas en el tiempo que un soldado español invertía en cargar y disparar una vez su mosquete de avancarga. «El arco siempre está presto para su uso –observó un oficial español–. Las primeras flechas que disparan llevan una fuerza poderosa, que muchas veces ni el escudo ni la chaqueta de cuero pueden resistir». Los apaches recurrían incluso a la guerra química, pues mojaban las puntas de sus saetas en veneno de plantas o serpientes venenosas, o en la carne putrefacta de animales muertos. Los españoles nunca tuvieron la menor posibilidad.

Los apaches, además de vivir sobre el terreno sin dificultad, también se fabricaban casi todas sus armas. No tenían líneas de suministro, aldeas o fortificaciones, ni tampoco un liderazgo centralizado que matar o capturar como rehén. A los españoles les resultaba imposible destruir a un enemigo tan escurridizo, ya que, como relató un virrey, «dado que no tienen ciudades ni castillos ni templos que defender, solo es posible atacarlos en sus dispersas y móviles rancherías».17

En 1786, al fin, el Gobierno español decidió comprar la paz. Se ordenó a los comandantes locales que comprasen a los apaches ofreciendo a quienes dejasen de lanzar incursiones «armas de fuego defectuosas, licores y cualquier otro bien que los haga dependientes de los españoles en lo militar y en lo económico». En el plazo de veinte años esta política fue institucionalizada en los llamados campos de la paz o estaciones de abastecimiento, como Tucson y Janos, donde los apaches recibían ganado, harina, azúcar y tabaco.

Aunque las incursiones apaches nunca se detuvieron por completo, esta política pacificadora –en esencia, consistía en que los españoles pagaban un tributo a los apaches– consolidó una relativa paz en la Pimería Alta (la tierra situada entre el río Altar, en Sonora, y el río Gila) que se mantuvo más de una generación. Esto hizo que más colonos españoles se desplazaran al norte, de modo que, con el cambio al nuevo siglo, casi un millar residía en las orillas del Santa Cruz. Entonces, todo se derrumbó.

Uno de los motivos de la vulnerabilidad de los colonos españoles era que el Gobierno real, temeroso de una rebelión, impedía que la población estuviera armada. Esta paranoia española estaba justificada, pues, en 1821, después de una década de rebelión, México se independizó. La independencia, no obstante, no significó la paz con los apaches, sino que provocó un incremento de la violencia. La frontera septentrional fue abandonada por los soldados españoles e ignorada por los nuevos, y siempre volátiles, gobiernos de Ciudad de México. Se necesitaba a los soldados en Ciudad de México para sostener a los endebles gabinetes, por lo que no había ninguno disponible para defender la frontera. Con el cierre de las «estaciones de alimentos», los apaches reemprendieron las incursiones y no solo en el valle del Santa Cruz, sino también contra los asentamientos del río Bravo y en el interior de Sonora y Chihuahua. La frágil paz se desmoronó y los guerreros devastaron el territorio.18

Poco después de su exitosa lucha por la independencia, los mexicanos se vieron sumidos en la guerra civil y en el caos. En los estados del norte, junto a la frontera estadounidense, los señores de la guerra se hicieron con el poder de inmediato. Estos caudillos, a menudo enfrentados entre sí, lanzaban sus propias expediciones contra los apaches. La falta de cooperación dio lugar a campañas ineficientes y a tratados de paz independientes entre ciertas comunidades mexicanas –en particular la aldea de Janos, en Chihuahua– y los apaches. Janos se convirtió en un centro de comercio con los indios apaches. Sus habitantes compraban botín y esclavos a los apaches, bienes que, a su vez, eran vendidos en el sur, en la ciudad de Chihuahua, o en el este, en El Paso.19 La guerra con los apaches dejó de ser un asunto nacional y pasó a ser una cuestión local.

En ocasiones, partidas de milicianos mexicanos de Sonora o Chihuahua se internaban en el estado vecino en busca de apaches. Janos era un objetivo de particular importancia para las patrullas sonorenses, pues sabían que los apaches solían ir allí a comerciar. En 1851 hubo una tregua comercial en Janos y los mexicanos y sus invitados apaches se emborracharon de mezcal para celebrar sus negocios. Mientras los hombres bebían, un destacamento de milicia sonorense asesinó a la mayoría de mujeres y niños de la indefensa aldea apache de las afueras de la ciudad.

Un joven guerrero llamado Goyahkla [el que bosteza] encontró en un charco de sangre a su anciana madre, a su esposa y a sus tres hijos con las cabelleras arrancadas. «Cada vez que veía algo que me recordaba los días felices de antaño –declaró años después–, el corazón me pedía venganza contra México». Mientras lloraba a sus muertos, tuvo una visión, la cual sería la fuente de su poder místico guerrero. «Goyahkla –dijo cuatro veces una voz (cuatro es el número mágico de los apaches)–, ningún rifle podrá matarte. Yo encajaré las balas de los mexicanos. Yo guiaré tus flechas». Podían herirlo, pero nunca matarlo. A partir de ese día, la venganza se convirtió en la pasión que impulsaba sus actos. Con el tiempo, se cobró un terrible tributo de sangre a los mexicanos. Sus aterrorizados enemigos rogaban a san Jerónimo que los librase de él, con lo que le dieron un nuevo nombre: Gerónimo.20

Con la intensificación de las incursiones apaches, el estado mexicano, cada vez más desesperado, contrató mercenarios extranjeros, a los que pagaba un precio por cada cabellera apache: 100 pesos por un varón adulto, 50 por una mujer, 25 por un niño. Esta despiadada política no sirvió de mucho, excepto para atizar la venganza apache contra México.

Entre estos mercenarios, los más notables fueron un kentuckiano, John J. Johnson, que trabajaba para el gobernador de Sonora; y un irlandés, James Kirker, al servicio del gobernador de Chihuahua. La masacre del campamento del jefe Juan José Compa en la sierra de las Ánimas (en el sudoeste de Nuevo México), en abril de 1837, convirtió a Johnson en un héroe para sus jefes sonorenses, pero inflamó durante dos generaciones la ira de los chiricahuas contra los mexicanos. Fueron masacrados más de veinte apaches y Johnson entregó las cabelleras de tres jefes apaches al comandante del presidio de Janos. Johnson, en un macabro cambio con respecto a la práctica española y mexicana de conseguir pares de orejas como piezas, o prueba de muerte, les ofreció el cuero cabelludo entero con las orejas todavía adheridas. Tal fue el horripilante momento en que se pasó de la tradición española de rebanar orejas a la costumbre estadounidense de arrancar cabelleras.21

Uno de los que lograron escapar a la matanza fue un destacado guerrero llamado Fuerte, que, tras la muerte de Juan José, heredó el mando de los chiricahuas del este. Fuerte juró vengarse y, tras un tiempo de luto, empezó a encabezar expediciones de represalia. Para vengar a sus muertos, a los apaches les importaba poco matar a culpables o inocentes.

En 1848, la conclusión de la intervención estadounidense en México puso fin al breve y triste dominio mexicano sobre la mayor parte de la Apachería, si bien el territorio al sur del río Gila siguió formando parte de la República de México hasta que quedó abierto a la colonización estadounidense gracias a la Venta de La Mesilla. Aquellos que pretendieran entrar en esta nueva tierra tendrían que enfrentarse primero con el señor indiscutible de la Apachería. Era el gran jefe Fuerte, que ahora ostentaba un nuevo nombre: Mangas Coloradas.22

NOTAS

1. Poston, Ch. D., 1963, 96-97; Radbourne, A., 2005, 2-4; Sheridan, Th. E., 2012, 63. Véase también Archivo de John Ward y Archivo de Mickey Free, Arizona Historical Society (AHS).

2. Schmidt, L. B., otoño de 1961, 253. Acerca del impacto de las incursiones de apaches y comanches en el norte de México, vid. DeLay, B., 2008, 297-340; Park, J. F., verano de 1961, 129-146. La obra de referencia acerca del tratado es el estudio de Garber, P. N., 1923. Para una interpretación más moderna, véase también St. John, R., 2011.

3. Goetzmann, W. H., 1960, 194-197; Schmidt, L. B., op. cit., 245-264. La obra de Walker, H. P. y Bufkin, D., 1979, 18-22; y Beck, W. A. y Haase, Y. D., 1969, 26-29, incluyen útiles representaciones gráficas de las diversas propuestas de frontera.

4. Sheridan, Th. E., op. cit., 65-66, 119-126; Trimble, M., 1977, 121-123, 130-138; Farish, Th. E., 1915, vol. 1, 183-198.

5. Poston, Ch. D., op. cit., 72-74; Lockwood, F. C., 1928, 31-34; Gressinger, A. W., 1961, 26-27.

6. Altshuler, C. W., 1983, 47-48; Poston, Ch. D., op. cit., 82.

7. Fontana, B. L. y Greenleaf, J. C., octubre-diciembre de 1962, 1-37; Sheridan, Th. E., op. cit., 63.

8. Radbourne, A., op. cit., 2-8; Smith, V. A. O., 2002, 36-40; Archivo de John Ward y Archivo de Mickey Free, AHS.

9. Tubac Weekly Arizonian, 3 de marzo de 1859; Fontana, B. L. y Greenleaf, J. C., op. cit., 1-37; Radbourne, A., op. cit., 4-8. Véase también Brownell, E. R., 1986.

10. Hamlin, P. G. (ed.), 1935, 82.

11. Para una visión general de la compleja historia del pueblo apache, vid. Sturtevant, W. C. y Ortiz, A. (eds.), 1983, vol. 10, 368-488; Haley, J. L., 1981; Worcester, D. E., 1979; Basso, K. H. y Opler, M. E. (eds.), 1971; Opler, M. E., 1965; Goodwin, G., 1969; Lockwood, F. C., 1938; y Perry, R, J., 1991. Existen numerosos estudios antropológicos e históricos de las diversas bandas apaches que irán siendo citados a lo largo de este libro.

12. Los hombres de Coronado no contactaron con ningún apache en la futura Arizona, si bien en 1540 identificaron a un grupo en el este de Nuevo México, los querechos. Es posible que fueran jicarillas, mescaleros o lipanes. Vid. Perry, R, J., op. cit., 1-17, 49-53, 110-154; Haley, J. L., op. cit., 24-42; Worcester, D. E., op. cit., 3-23; Spicer, E. H., 1962, 229-232.

13. Sheridan, Th. E., op. cit., 33-50. Véase también McCarty, K. (ed.), 1976; Weber, D. J., 2005; y Moorhead, M. L., 1968.

14. Sonnichsen, C. L., 1982, 7-14. Véase también Moorhead, M. L., 1975.

15. Lockwood, F. C., 1938, 8-29; Sheridan, Th. E., op. cit., 44; Opler, M. E., op. cit., 316-353; Haley, J. L., op. cit., 116-121; Cremony, J. C., 1868, 142-143, 266-267; Basso, K. H. (ed.), 1971, 223-298.

16. Haley, J. L., op. cit., 120; Cremony, J. C., op. cit., 257-261; Ball, E. con Henn, N. y Sánchez, L., 1980, 4, 11-12.

17. Williams, J. S. y Hoover, R. L., 1983, 9-19, 22-27, 44-59; Trimble, M., op. cit., 49-53. Véase también Griffen, W. B., 1998, 1-18.

18. Sheridan, Th. E., op. cit., 48-50; Sonnichsen, C. L., op. cit., 17-31.

19. Acerca de Janos existen dos excelentes estudios, los de Griffen, W. B., 1998 y Blyth, L. R., 2012.

20. Barrett, S. M. (ed.), 1906, 43-46; Debo, A., 1976, 13, 37-38; Sweeney, E. R., primavera de 1986, 35-52; Utley, R. M., 2012, 18-19, 21-22; Robinson, Sh., 2000, 57; Ball, E. con Henn, N. y Sánchez, L., op. cit., 61, 87.

21. Strickland, R. W., otoño de 1976, 257-286; Smith, R. A., 1999, 70; Thrapp, D. L. (ed.), 1988, vol. 2, 731-732; Griffen, W. B., 1988, 50-53.

22. Sweeney, E. R., 1998, 70-79; Ball, E. con Henn, N. y Sánchez, L., op. cit., 22; Ball, E., 1970, 46; Boyer, R. Mc. y Gayton, N. D., 1992, 25-27; Opler, M. E., op. cit., 335.

____________

* N. del T.: En el original, río Grande, que es la denominación que recibe en la geografía de Estados Unidos.

* N. del T.: Salvo que se indique otra cosa, todas las cursivas en castellano del libro son del original.

* N. del T.: En el siglo XVIII, la palabra presidio no tenía el sentido moderno (cárcel, penitenciaría), sino que conservaba el sentido original del latín presidium (fuerte, puesto avanzado).

CAPÍTULO 2

MANGAS COLORADAS

Los mexicanos le llamaban Mangas Coloradas. Había nacido en 1790, durante la época de paz, y su nombre apache era Kan-da-zis-tlishishen. Pertenecía a la banda chiricahua de los bedonkohes, que vivían cerca de Santa Lucia Springs, en la cabecera del río Gila. Su padre era un destacado guerrero bedonkohe y es muy posible que su madre fuera una cautiva española. Creció y llegó a la edad viril en la grandiosa sierra de Mogollón, donde vastas extensiones de abetos de Douglas, pinos ponderosa y álamos daban refugio a lobos, osos, pumas y grandes rebaños de ciervos y alces que alimentaban a los humanos. Estas montañas altas y escarpadas, surcadas por innumerables cañones, protegían del abrasador calor estival de los bosques de pinos y enebros de las tierras bajas. Era un edén natural, repleto de caza y una amplia variedad de bayas y frutos comestibles. La planta del agave o mezcal, un elemento básico en la dieta de todos los chiricahuas, crecía en abundancia en las estribaciones montañosas que se elevaban sobre el desierto del este.

Mangas superaba el metro y ochenta centímetros de estatura, lo cual no solo le hacía más alto que la mayoría de los apaches, sino también que casi todos los mexicanos y estadounidenses de su tiempo. Su primer nombre apache, Fuerte, indicaba el respeto de los suyos hacia su físico. Se casó con una mujer de la banda chihenne (Chee-hen-ee) –la «gente pintada de rojo»–, que los estadounidenses conocían por diversos nombres en función de donde vivieran. Aunque su hogar eran las montañas del sudoeste de Nuevo México, el este de Arizona y el norte de Chihuahua, a menudo se les identificaba con las localizaciones de sus rancherías favoritas: Mimbres, Warm Springs, Minas de Cobre (por las minas españolas de Santa Rita del Cobre) y el Gilas. El primer matrimonio de Mangas le llevó a identificarse con los chihennes más que con los suyos, los bedonkohes. La tradición chiricahua dictaminaba que un hombre debía vivir con la gente de su mujer y los hijos eran miembros de la banda de la madre.

Con el tiempo, Mangas llegó a ejercer influencia sobre las otras dos bandas chiricahuas. Al sur, en Chihuahua, México, vivían los nednhis (ned-nee), a menudo llamados janeros porque residían cerca del viejo presidio español de Janos, unos 100 kilómetros al sur de la frontera de Nuevo México. La última banda, quizá la más famosa de todos las chiricahuas, vivía en las montañas del sudeste de Arizona, así como en el norte de Chihuahua y Sonora. Se les conocía como chokonen (cho-ko-nen, o «gente de la cresta de la montaña»). Los chiricahuas solo debían lealtad a su banda, aunque a veces toda la tribu se unía para guerrear al mando de un líder fuerte para vengar un gran yerro. Mangas Coloradas era esa clase de jefe.1

A pesar de la paz con los españoles, seguía habiendo navajos, pueblo, pimas y pápagos a los que saquear. En esta labor, Mangas se distinguió, si bien fue la masacre de 1837 perpetrada por John J. Johnson lo que le hizo ascender al rango de líder de su pueblo. Pese a que Johnson era un «ojo blanco», esto es, un estadounidense, los apaches dirigieron su venganza contra los mexicanos que le habían contratado. (El término «ojos blancos» se debía a que los apaches consideraban que los estadounidenses tenían los ojos claros). Mangas, que todavía era conocido como Fuerte, encabezó a sus guerreros en una serie de raids de represalia que dejaron decenas de muertos. Fue en esta lucha en la que Fuerte se ganó su nuevo nombre de Mangas Coloradas. Algunos dijeron que era por la camisa roja que vestía, pero otros insistían en que describía la sangre que manchaba sus mangas, bañadas en las heridas de los mexicanos que masacraba.

Mangas pasó todo el verano de 1837 dirigiendo expediciones de represalia por Sonora y Chihuahua, de modo que, menos de un año después, todas las carreteras eran inseguras y las minas de Santa Rita tuvieron que ser abandonadas. Las haciendas fueron arrasadas y localidades como Janos y Galeana corrían un peligro constante. Muy pocos ciudadanos mexicanos disponían de armas y los que las tenían no podían procurarse munición. Los inestables gobiernos mexicanos, al igual que los españoles que los precedieron, mantenían a la población desarmada por temor a una rebelión similar a la que les permitió independizarse. Los campesinos resistían como podían con lanzas improvisadas, arcos y flechas y mazas y se envolvían con cueros de vacas para protegerse, pero todo era en vano. Los apaches, que ahora solían disponer de rifles y munición proporcionada por los tramperos estadounidenses, los mataban y dejaban que sus cuerpos se pudrieran en campos y caminos.

Desprotegidos por el Ejército, los campesinos mexicanos estaban indefensos contra las incursiones de los apaches. Estos se llevaron cautivos a decenas y masacraron a centenares. El desierto volvió a ocupar los yermos campos. Ganado, ovejas, mulas y cabras quedaban libres, pero caían víctimas de las manadas de lobos y coyotes que seguían el rastro de las partidas apaches, como los cuervos rondan a un depredador. Había esqueletos por los caminos, desperdigados por las haciendas calcinadas. Los carroñeros los dejaban mondos en las aldeas desiertas. Era un perfecto reinado del terror.2

En la ciudad de Chihuahua, los desesperados propietarios de las minas de cobre de Santa Rita del Cobre, en otro tiempo muy lucrativas, enviaron un mensaje al lejano norte, a Fort Bent’s, en el río Arkansas. Solicitaban los servicios especiales de James Kirker. Un cazador de cabelleras que se había exiliado en territorio estadounidense debido a que el Gobierno mexicano había puesto precio a su cabeza por vender armas a los apaches. Entre los tramperos estadounidenses que operaban desde Taos, en Nuevo México, y Fort Bent’s, en Colorado, era bien sabido que la única forma de cazar en los provechosos territorios de la cabecera del Gila era comprar un salvoconducto a los apaches con un intercambio de bienes. Kirker había aprendido hacía mucho tiempo que con un generoso desembolso de pólvora, balas y mosquetes accedería a su predisposición benévola. Cuando no se dedicaba a cazar apaches, Kirk comerciaba con ellos mientras capturaba castores, con lo que obtenía provecho tanto de mexicanos como de apaches.

Santa Rita había sido durante mucho tiempo uno de los puntos de acampada preferidos de Kirker y otros tramperos. Kirker pasó años salvaguardando las caravanas de mulas que descendían de las sierras del sudoeste de Nuevo México y que seguían la «ruta del cobre» que llevaba a Janos y a la ciudad de Chihuahua. Sus antiguos jefes de las minas de cobre, junto con el gobernador de Chihuahua, le hicieron una oferta difícil de rechazar. Si volvía del exilio con una compañía de hombres para combatir a los apaches, le pagarían 100 000 pesos (en aquella época, el peso y el dólar tenían un valor equivalente).

Sin duda, Kirker debió de sonreír, no solo por la espléndida cantidad, sino también por el indulto oficial que le ofrecían. Empezó a buscar combatientes. Su mano derecha era Spybuck, un mestizo shawnee nacido en Ohio que el Gobierno había deportado a una misión morava en Kansas. Con su metro y ochenta centímetros de estatura, era una figura imponente con una gran nariz aguileña, cabello negro y tez clara, heredada de su padre francés. Su torso musculado estaba cubierto de cicatrices, producto de choques mortales contra hombres y bestias. Era el sabueso de Kirker, famoso en toda la frontera por su habilidad con el rifle y su pericia para rastrear presas. Spybuck y Kirker no tuvieron problemas para reclutar a cincuenta fornidos hombres en Fort Bent’s. El comercio de pieles de castor estaba agotado y los hombres buscaban aventura y llenarse los bolsillos de plata. Era una formidable banda de forajidos.3