Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones SM España

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Alerta roja

- Sprache: Spanisch

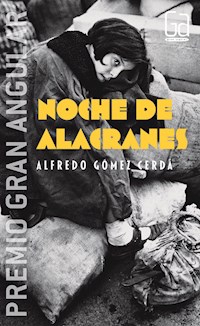

Germán tiene una gran habilidad para escapar de sitiaciones límite y muy arriesgadas. Quiere probarlo todo; pero él mismo será el que, paso a paso, llegue a una situación sin salida. Sus amigos del barrio y su novia serán testigos de una vida que pasa demasiado deprisa.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 246

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EL FIN

Este es el fin, hermoso amigo, este es el fin, mi único amigo, el fin de nuestros planes elaborados, el fin de todo lo que se mantiene, el fin sin salvación ni sorpresa, el fin. Nunca volveré a mirarte a los ojos.

JIM MORRISON

El último día del mes de junio estaba a punto de agonizar y la noche, como si se negase a aceptar lo sucedido, parecía no querer llegar nunca. Hacía tiempo que el sol se había ocultado entre un enjambre de tejados sucios y recocidos, coronados por un bosque de antenas y de anuncios que ya mostraban sus agresivas luces multicolores. La atmósfera parecía adensarse minuto a minuto. El calor y el humo hediondo de la contaminación creaban una sensación pastosa y desagradable.

Nilo había ascendido a toda prisa por las escaleras de la estación del metro con la esperanza de que en la calle se mitigase un poco el agobiante calor de los andenes y los pasillos; sin embargo, al alcanzar la acera, no había sentido ningún alivio, pues la temperatura era prácticamente la misma. Pero comenzó a andar con decisión y se olvidó por completo del calor, incluso de su camisa, que el sudor había mojado por varias partes y que le causaba gran incomodidad.

A medida que se acercaba, volvió a sentir la opresión que había experimentado al enterarse de lo sucedido. Todo le resultaba extraño e increíble. Extraño e increíble. Esas dos palabras, esos dos conceptos, adquirían un significado insospechado. Nunca lo extraño había llegado a resultar tan extraño. Nunca lo increíble había resultado tan demoledoramente increíble. Durante unos instantes trató de convencerse otra vez de que no podía ser verdad y de que la pesadilla era solo una pesadilla, producto de una mala noche, de un mal sueño, de una indigestión que le impedía dormir a pierna suelta, como acostumbraba. Pero se miraba su propio cuerpo, se palpaba incluso, y constataba que no estaba durmiendo. ¿Entonces...?

Se restregó los ojos y la cara entera con las palmas de sus manos para espantar a los molestos fantasmas que lo estaban atormentando. Pero el gesto fue inútil, pues comprendió al instante que no se trataba de ningún fantasma y que todo lo que había ocurrido era tan cierto como que él mismo estaba allí, sudando, angustiado, casi enfermo, a solo doscientos metros del tanatorio de la M-30.

Trató de consolarse pensando que lo ocurrido tenía que ocurrir y que él mismo se lo había advertido al Gato en muchas ocasiones. Y se lo había advertido en serio, porque era su amigo y lo quería. Se conocían de toda la vida, desde que tenían uso de razón. No solo vivían en el mismo barrio, sino incluso en la misma calle, el uno enfrente del otro. Por eso habían compartido siempre todo: juegos infantiles, colegio, aventuras, descubrimientos, sinsabores... Solo la bebida los había distanciado un poco. Nilo nunca había llegado a comprender por qué el Gato bebía de aquella manera tan brutal, desoyendo consejos y advertencias, sabiendo que se estaba desplomando sin remedio por un abismo tenebroso.

Él, además, había sido el que le había descubierto a los Doors, un grupo muy antiguo. Su cantante y líder, Jim Morrison, había muerto en 1971, muchos años antes de que ellos nacieran; sin embargo, ambos se habían sentido cautivados por aquella música que tenía un aire de salvaje libertad.

Tenían un radiocasete grande y a veces se lo llevaban al parque. Se tumbaban sobre el césped y escuchaban música a todo volumen hasta que se agotaban las pilas. Un día Nilo llevó una vieja cinta, con la caja de plástico rayada y sucia. Parecía que tenía cien años.

—Escucha esto –le dijo.

—The Doors –leyó en la carátula el Gato–. ¿Quiénes son? ¿De dónde has sacado esta cinta?

—Es de mi padre.

—¿De tu padre? ¿No querrás que oigamos esa mierda de música que les gusta a nuestros padres?

—Escúchala.

Ahora, tan cerca ya del tanatorio, se preguntaba por qué se sintió atraído de manera tan poderosa, qué lo cautivó, qué lo hechizó. Cuando terminó de escuchar la vieja cinta, volvió a ponerla otra vez, y luego otra. De regreso a casa, le dijo a Nilo.

—Déjamela, voy a grabármela.

Y desde ese instante, los Doors, o mejor sería decir Jim Morrison, se convirtió en una obsesión para él. No pasaba un día sin escuchar su música y pronto se hizo con todos sus discos y con varios libros que recopilaban canciones y poemas del propio cantante, y que hablaban de la historia del grupo y de la muerte tan prematura como misteriosa de Jim a los veintisiete años. Algunos los habían robado juntos en unos grandes almacenes.

Jim.

Así lo llamaba el Gato.

Jim.

Era como un amigo muy especial, como alguien de la familia. Un ser cercano y entrañable. Alguien que estaba a su lado siempre que lo necesitaba, y cada vez lo necesitaba más. Jim. Jim. Jim. Siempre Jim. A todas horas Jim.

—Doors significa puertas –le comentó en una ocasión–. Ya ves, aún recuerdo algo de lo que aprendí en el colegio. Puertas. Las puertas.

Nilo estaba seguro de que el Gato había encontrado una puerta invisible que lo comunicaba con Jim Morrison, una puerta que solo él conocía y que, por supuesto, solo él podía franquear. Tenía la sensación de que en muchas ocasiones hablaba con Jim, pero hablaba de verdad, y ambos se descubrían mutuamente sus entrañas atormentadas y se sorprendían de las cosas que tenían en común. Pensaba que ambos se encontraban en otro mundo, en otra dimensión, en quién sabe dónde. Pero se encontraban.

Quizá por eso se sorprendió mucho cuando el Gato comenzó a asegurarle que Jim Morrison no había muerto.

—Es solo una vieja leyenda –le replicó Nilo– Sus admiradores se negaron a aceptar su muerte y se inventaron todo.

Pero el Gato se sabía de memoria su biografía y se emocionaba cuando llegaba al capítulo de su muerte. Existían aspectos misteriosos rodeando su muerte, lo que había hecho imaginar a muchos de sus apasionados seguidores que no había muerto de verdad y que el ataúd enterrado en el cementerio parisino de Pére Lachaise se encontraba vacío.

—¿Te das cuenta, Nilo? –le decía entusiasmado–. Jim se burló de todos. Una noche, en esa habitación del hotel de París donde dicen que murió, después de despacharse una botella de whisky, debió de pensar: «¡No quiero saber nada de vosotros! ¡Ahí os quedáis con vuestra mierda, que yo me marcho con la mía!».

—Tienes razón, eso debía de estar pensando cuando la palmó.

—Está vivo, Nilo. Y un día lo encontraré. ¿No me crees? Te lo juro, Nilo. Un día yo también me largaré a buscarlo.

—Estás loco.

Nilo se detuvo un instante. Acababa de pasar ante la fachada de la gran mezquita, que se elevaba como una roca blanca entre bloques de viviendas y edificios comerciales; su alminar oteaba la autovía de circunvalación, siempre atestada de coches. Le dolían sus recuerdos. Entonces pensó que el Gato se había salido con la suya. Al final se había salido con la suya. Por fin había encontrado a Jim. Lo malo es que el encuentro hubiera tenido lugar en el otro mundo. Trató de consolarse imaginándolo abrazado a Jim, paseando con él por una nebulosa, en busca de un bar abierto que les sirviera una copa, o dos, o cien...

Iba a reanudar la marcha cuando descubrió a Esteban apoyado contra la pared. No había que ser muy perspicaz para descubrir que estaba completamente abatido, con los brazos desplomados a ambos lados de su cuerpo grande y amorfo, con la cabeza hundida entre los hombros y el pecho. Se acercó a él.

—¿Qué haces aquí? –le preguntó.

Esteban alzó ligeramente la cabeza y lo miró con los ojos arrasados de lágrimas. Se secó con la manga de su camisa y sorbió un par de veces la nariz.

—El Gato... ha muerto –balbuceó.

—Lo sé.

—Ayer... robó una moto... Se marchó por la carretera, se salió en una curva..., se golpeó la cabeza...

—Lo sé, lo sé –Nilo le dio unas palmadas en el hombro.

—¿Tú no has llorado?

—Sí.

—¿Sí? Eso me hace sentir un poco mejor.

—Y si tú no dejas de hacerlo, volveré a llorar otra vez.

Esteban se incorporó un poco y volvió a secarse el rostro con la manga de la camisa. Respiró profundamente y afirmó con una leve inclinación de la cabeza, como si quisiera decir que ya se había rehecho.

—Me encontraba bien cuando salí de casa, pero al llegar aquí, al acercarme... No sé lo que me ha pasado. He tenido que pararme. No podía dar ni un paso más.

—Te entiendo. Vamos los dos juntos.

Reanudaron la marcha hacia el edificio del tanatorio, que se encontraba ya muy cerca. Se notaba una cierta aglomeración de personas y coches. En la acera, unas mujeres vendían flores.

Grego se encontraba junto a la puerta principal, esperándolos. Los había visto y aguardaba inmóvil, como una estatua, imperturbable. Él no era uno de esos tipos blandos que se dejan avasallar por la emoción y, aunque sus experiencias vitales eran parecidas a las de sus amigos, siempre se había considerado distinto. Pensaba que estaba más curtido que los demás, que tenía una visión más amplia de la realidad, que entendía de verdad lo que era la vida y los motivos por los que el mundo estaba como estaba, hecho un desastre. Por eso se sentía diferente. Además, en los últimos tiempos se había alejado considerablemente del grupo. Nuevas amistades lo habían ido distanciando poco a poco. Desde luego, los nuevos amigos le parecían mucho más interesantes que los viejos, a los que siempre relacionaba con la infancia y con cosas ya superadas. Estar con ellos era como volverse un poco niño otra vez, y un poco ingenuo, y un poco idiota. A pesar del calor, vestía unas botas altas de cuero negro, como de motorista, o de militar, y unos pantalones ajustados que parecían hacer juego con una camiseta, todo del mismo color que el calzado. De no ser porque siempre iba con ropas similares, alguno podría pensar que se había puesto de luto para la ocasión, un luto, eso sí, un poco extravagante.

Cuando Nilo y Esteban llegaron a su lado, se limitó a saludarlos con un ligero movimiento de su mano derecha.

—Está en la sala número cuarenta y dos –les dijo.

—¿Ya has estado allí? –le preguntó Nilo.

—Solo me he asomado –respondió rotundo Grego– Dentro están su madre, su hermana y algunas personas más de su familia.

—¿Y Almudena?

—También.

Y sin mediar más palabras se introdujeron en el edificio.

Atravesaron un vestíbulo amplio. A un lado había un mostrador de mármol y tras él algunos empleados atendían al público. Del techo colgaban varios monitores de televisión que informaban del nombre de los difuntos y de las salas en las que se encontraban. Se dirigieron directamente a la sala cuarenta y dos. Esteban volvía la cabeza a un lado y a otro, nunca antes había entrado en un lugar así y todo lo que veía le producía una gran congoja. Sintió una opresión en el pecho y un vacío extraño en el estómago. Las lágrimas volvían a inundar sus ojos e hizo un gran esfuerzo para contener el llanto.

—¿Has llorado? –le preguntó a Grego.

—No –respondió este con seguridad.

—Pero ha muerto el Gato, ni siquiera...

—Nunca lloro –le cortó Grego de forma tajante.

Continuaron la marcha en silencio y se internaron por un largo pasillo jalonado de puertas idénticas, todas abiertas, todas con un nombre escrito en un papel. Y en cada puerta y arracimado, un grupo de personas, como vigilando, como esperando, como dejando pasar el tiempo.

En la puerta de la sala cuarenta y dos solo estaban Almudena y otra mujer de veinticinco a treinta años de edad a la que no conocían. Las dos permanecían separadas e inmóviles, cada una a un lado de la puerta. Nilo se acercó a Almudena. Se miraron un instante y se abrazaron con fuerza.

—Es horrible –susurró ella con el rostro desencajado.

—Sí, lo es.

—Sé que está ahí dentro, pero aún no puedo creérmelo.

—Yo tampoco.

Esteban no pudo contenerse más y su llanto volvió a estallar de manera estrepitosa. Las lágrimas y los mocos se desbordaban como una cascada por su rostro redondeado. Se secó de nuevo con la manga de la camisa, que ya tenía completamente mojada. Entonces se acercó a él la mujer que estaba al otro lado de la puerta y le tendió un paquete de pañuelos de papel.

—Sécate con esto –le dijo.

Esteban cogió el paquetito, lo abrió y sacó un pañuelo, con el que se enjugó de inmediato las lágrimas. Luego se quedó mirando a la mujer, como esperando alguna información.

—Soy Pilar –le dijo ella.

—Yo... soy Esteban –luego miró a sus amigos y se creyó en la necesidad de continuar las presentaciones, pues le pareció que aquella mujer no los conocía–. Ella es Almudena. Los otros son Nilo y Grego. Todos éramos amigos del Gato, bueno..., quiero decir de Germán.

Pilar los fue mirando uno a uno y esbozó una ligera sonrisa.

—No sabéis quién soy, pero yo me acuerdo de vosotros –dijo–. Soy una de las enfermeras del hospital donde estuvo ingresado Germán, quiero decir... el Gato. He sentido mucho su muerte. Vosotros sabéis mejor que yo que tenía algo especial: te deslumbraba y, al mismo tiempo, te producía una inmensa pena. Creo que en el fondo estaba pidiendo ayuda desesperadamente. Traté de ayudarlo, pero no supe cómo.

Se produjo un silencio profundo, que ni los murmullos incesantes que procedían del pasillo lograban mitigar. Se miraron unos a otros, quizá tratando de hallar en las miradas una explicación que justificase la dura experiencia por la que estaban pasando.

Un grito los sacó de aquel fugaz ensimismamiento. Era un grito extraño, que no llegaba a ser desgarrado y que parecía tener algo de histérico. Un grito exagerado, como un desahogo sin mesura, que no tuvo continuidad.

—Es su madre –dijo Almudena en voz baja–. Está completamente borracha. Solo durante algunos instantes se da cuenta de lo que ha ocurrido y grita. El resto del tiempo es como si no estuviera dentro de su cuerpo. Está pero no está.

Ninguno se sorprendió por las palabras de Almudena. Todos sabían lo que ocurría en casa del Gato, lo que había ocurrido siempre. Primero su padre, al que el alcohol ya le había convertido en un deshecho humano. Luego su madre, que había comenzado a beber para escapar de una existencia que le parecía terrible, llena de desamor, de sinsabores, de frustraciones, de golpes... Beber para huir de una vida tan sórdida.

Nilo hizo un gesto con su cabeza en dirección a la puerta.

—Vamos adentro –dijo.

Entraron juntos. La madre estaba sentada en una butaca entre algunos familiares. Una mujer, más o menos de su edad, le tenía cogidas sus manos entre las suyas. Otras personas estaban de pie, inmóviles y calladas, como sin saber qué hacer o qué decir. Frente a la madre, en el lado opuesto de la sala, también sentada en una silla, se encontraba Asun, la única hermana del Gato. Asun era solo un par de años mayor, sin embargo siempre había aparentado más edad, y no solo por su físico, sino por su forma de ser y de actuar. La vida, las circunstancias tan duras de su propia casa, de su propia familia, sin duda le habían hecho madurar antes de tiempo. Parecía ya toda una señora hecha y derecha. Ella era la única que no había perdido los papeles, la única que no se había desplomado en el pozo pestilente del alcohol, y quizá por eso era la que más sufría, aunque fuese también la que menos lo exteriorizase.

Nilo se acercó a ella y se agachó a su lado. Le temblaban las piernas.

—Asun... –solo pudo pronunciar su nombre.

Ella se quedó mirándolo un instante. A Nilo le impresionaron sus ojos que irradiaban una amargura sin principio ni fin, una rabia contenida.

—Ya no podemos hacer nada por él –dijo con la voz entrecortada–. Solo darle sepultura y recordarlo.

Nilo tragó saliva. No podía articular una sola palabra. Hizo un esfuerzo por hablar, por decir algo, aunque solo fuesen palabras incoherentes y vacías.

—Asun... –repitió.

Ella giró levemente la cabeza hacia el fondo de la sala y señaló un espacio anejo, que estaba separado del resto por una pared y al que se accedía por otra puerta.

—Está ahí –le dijo–. ¿Quieres verlo?

Nilo afirmó con la cabeza y se incorporó despacio. Volvió a tragar saliva y respiró un par de veces en profundidad. Sabía que iba a recibir una de las mayores impresiones de su vida. Pero estaba dispuesto a afrontarla. Quería verlo por última vez, sentirlo cerca, aunque estuviera muerto.

Avanzó hacia la puerta, que se encontraba entreabierta, con intención de penetrar en aquel espacio que tenía algo de misterioso y sagrado. Pero se detuvo en el umbral. No era necesario dar un paso más. Desde allí podía verlo al otro lado de una gran mampara de cristal.

Algunas veces había oído comentar a sus padres, o a otras personas, que la mayoría de los cadáveres se desfiguraban enseguida y costaba trabajo reconocer a las difuntos. Sin embargo, el Gato parecía estar durmiendo plácidamente, liberado ya de las pesadillas que lo habían atormentado. Nilo observó su rostro y creyó descubrir en él una tenue sonrisa.

Entonces Nilo se dio cuenta. No cabía la menor duda y no podía ser de otro modo: el Gato había encontrado de verdad a Jim. Solo eso podía producirle tanta felicidad como para sonreír después de muerto.

Pero un nuevo grito lo estremeció. Se volvió de inmediato y observó a la madre, que trataba de incorporarse como si saliera de una larga inconsciencia. La mujer que le sujetaba las manos la mantenía sentada mientras que otras personas se acercaban a ella.

Nilo se acercó también y la miró. Durante unos instantes sus ojos se cruzaron con su mirada ausente. Comprendió que no lo había reconocido, que en esa situación era incapaz de reconocer a nadie. Se preguntó entonces si aquella mujer era realmente consciente de lo que había ocurrido, de que era su hijo el que estaba al otro lado de la mampara de cristal. Entonces, a su espalda, como un trueno, sintió la voz de Asun. Se había levantado y se había plantado delante de su madre.

—¡Ya está bien! –le gritó–. ¡Aquí no haces nada! ¡Márchate de una vez! ¡Marchaos todos!

Un hombre mayor, que sin duda debía de ser un familiar, se acercó a Asun y trató de calmarla.

—Tranquila –le dijo–. Comprende a tu madre. Está destrozada.

—¡No está destrozada! ¡Está borracha! –Asun estaba a punto de perder el control y de estallar como un volcán que revienta presionado por la lava incandescente que quiere salir al exterior.

—La llevaremos a casa, que duerma un poco –el familiar parecía conciliador–. Todos deberíamos irnos. Aquí ya no hacemos nada. Decimos a los empleados que cierren la sala y mañana por la mañana volvemos temprano para el entierro.

—Yo me quedaré –aseguró Asun.

—No vas a solucionar nada quedándote aquí toda la noche –insistió el familiar.

—Eso ya lo sé. Pero he dicho que me quedaré y nadie va a moverme de este sitio. Ahora marchaos todos, por favor, y llevaos a mi madre.

—Es un disparate que te quedes sola.

Nilo se acercó a Asun y le dio la mano.

—Yo también me quedaré –dijo.

El familiar hizo una señal a los que le acompañaban y todos, como si se tratara de una orden que había que obedecer a ciegas, se levantaron y se aprestaron a salir. Dos mujeres cogieron a la madre de los brazos y tiraron de ella hasta obligarla a ponerse de pie. Con el cuerpo a rastras, abandonaron la sala.

Nilo sintió entonces la mano de Asun que le apretaba la suya con fuerza. Él apretó también. Ambos parecían querer estrujar entre sus dedos el dolor y la angustia que los embargaba.

Almudena se acercó a ellos.

—Yo me quedo con vosotros.

—Y yo –dijo Grego, sin moverse del sitio y sin mudar su gesto adusto.

Esteban sacó otro pañuelo de papel y una vez más se enjugó las lágrimas, que no podía contener de ninguna manera.

—Yo también –se limitó a decir

Pilar, que había permanecido todo el tiempo junto a la puerta de entrada, dio unos pasos y se acercó a Asun. La miró un instante y luego le acarició las mejillas con sus manos. Y aquella caricia fue como un bálsamo milagroso para Asun, que de pronto perdió la tensión que había acumulado durante los últimos minutos. Nilo, que seguía agarrándolo la mano, lo notó de inmediato.

—Si no te importa, yo también te acompañaré –le dijo.

—Gracias –respondió Asun completamente calmada–. Gracias a todos. Será una noche muy larga y muy triste.

Permanecían en el interior de la sala con la puerta cerrada, en medio de un silencio que flotaba en el aire como esas partículas de polvo que solo se hacen visibles cuando un rayo de sol atraviesa una estancia. Habían movido las butacas para estar más cerca, colocando unas frente a las otras. A un lado se habían sentado Almudena, Grego y Esteban. Al otro, Asun, Pilar y Nilo. Pero ni la proximidad era capaz de romper aquel silencio que lo envolvía todo y que parecía haber enmudecido sus gargantas.

Al verse así sentados, unos frente a otros, Nilo recordó cuando se reunían en el parque. Aunque los bancos del parque estaban fijados al suelo con unos anclajes de hierro, ellos habían conseguido mover uno de ellos. Lo arrastraban y lo colocaban frente a otro. Y allí se sentaban. Y allí se pasaban las horas muertas oyendo música, hablando, o simplemente diciendo tonterías.

Sin embargo, en esos instantes eran incapaces de pronunciar una sola palabra. Nada, ni un comentario banal, ni siquiera una absurda simpleza.

Y cuando parecía que el silencio se convertiría en una pesada losa que acabaría por aplastarlos sin remisión, oyeron unos ruidos en la puerta que daba al largo pasillo. Alguien parecía querer abrirla torpemente. Al fin la hoja de madera se abatió y la figura esquelética de Benja apareció recortada en el umbral. Se tambaleó de un lado a otro y dio unos pasos titubeantes hasta situarse dentro de la sala. Miró al grupo.

—¿Estáis ahí? –preguntó.

Todos volvieron la cabeza hacia él, pero ninguno le respondió. Lo observaban con detenimiento, tratando de descubrir cuanto antes en qué estado se encontraba. Aquella forma de andar, de tambalearse, incluso la manera de hablar, no indicaban nada bueno.

Benja cerró la puerta y caminó hacia ellos. Parecía sostenerse en pie con dificultad y se aferraba a un enorme radiocasete, que llevaba abrazado contra el pecho. Apestaba a distancia, y su olor era algo completamente indescifrable, una mezcla de alcohol, suciedad y mil sustancias desagradables. En su rostro solo destacaban sus grandes ojos, hundidos bajo su frente, orlados por una piel entre amarillenta y cárdena que se adhería directamente a sus huesos, unos ojos brillantes, vidriosos, perdidos, incapaces de fijarse en nada, errabundos, como si buscasen en todo momento algo que no lograban encontrar.

Esteban se hizo a un lado y le señaló el asiento. Benja, más que sentarse, se dejó caer de golpe.

—¡Qué mierda! –exclamó–. Llevo toda la tarde buscando este sitio.

Acomodó el radiocasete sobre sus rodillas y se quedó mirando a Esteban, que en ese momento volvía a secarse las lágrimas. Le palmoteo en una de sus piernas, como dándole ánimos.

—Yo también estoy jodido –le dijo.

—¿Has llorado? –le preguntó entonces Esteban.

—Pues... ya no me acuerdo si he llorado o no –respondió Benja–. Estaba en la cama durmiendo como un tronco y mi vieja me ha despertado. Que se ha matado el Gato, me dijo. Y yo me puse fatal. Me levanté y casi a rastras pude llegar al cuarto de baño. Allí me abracé a la taza del váter y vomité todo lo que llevaba dentro. Nunca había sentido nada igual. Pero no recuerdo si lloré.

Esteban volvió a hundir la cabeza entre sus hombros, un gesto que no podía abandonar últimamente. Se replegaba sobre sí mismo y allí la congoja volvía a apoderarse de él.

Benja enseguida percibió el silencio profundo que había reinado en la sala y que volvía a hacer acto de presencia. Miró uno por uno a los demás. Miró también la puerta entreabierta que comunicaba con el espacio donde se encontraba el cadáver.

—¿Está ahí? –preguntó al cabo de un rato.

Fue Asun la que asintió con un movimiento de su cabeza.

—Yo..., yo... –Benja parecía desconcertarse por momentos–. Yo... no quiero verlo. Para mí el Gato está vivo. Aquí está vivo, y aquí –y se señaló la frente y el pecho.

Luego volvió la cabeza y recorrió con la mirada aquella amplia habitación. Se fijó en una mesita baja de cristal y se levantó de inmediato. Dejó el radiocasete sobre el asiento y se dirigió hacia la mesita. La levantó con ambas manos y con los mismos movimientos torpes la acercó a donde estaban sentados. Luego colocó el radiocasete sobre la superficie de cristal de aquella mesa.

—¿Qué vas a hacer? –fue entonces Nilo quien le preguntó.

Benja sonrió satisfecho, pues sin duda estaba esperando aquella pregunta. Ahora les explicaría por qué había cargado hasta allí con el radiocasete. Rebuscó por los bolsillos de su sucio y desgarrado pantalón vaquero hasta que dio con una cinta. La alzó y se la mostró a los demás.

—¿Sabéis lo que es esto? El Gato me la grabó hace tiempo. «Escucha esto, Benja», me dijo, «algunas canciones te ponen los pelos de punta». Sí, eso me dijo. La he traído para que la oiga por última vez.

—El ya no puede oír nada, no seas idiota –le dijo Grego de forma tajante.

Pero Benja no se amilanó. Ni siquiera la prepotencia de Grego le iba a hacer cambiar de opinión.

—Te equivocas. El Gato lo oirá, estoy seguro, y además me lo agradecerá.

Grego negó con la cabeza y su rostro esbozó un gesto de desprecio.

—Acabarás como él –más que pronunciar, escupió sus palabras.

Benja dio un paso hacia Grego y le señaló con su brazo, en una actitud que pretendía ser amenazadora pero que no pasaba de resultar grotesca.

—¡Prefiero mil veces ser como el Gato antes que como tú!

Grego ignoró aquellas palabras y no se inmutó. Fue Nilo el que se levantó y se interpuso entre ellos.

—Vamos a quedarnos toda la noche aquí para acompañar al Gato, ¿me entiendes? Pero no vamos a pelearnos, ni siquiera a discutir.

—Ha empezado él... –Benja seguía señalando a Grego con su brazo.

—Si queréis bronca, os largáis de aquí ahora mismo. Salís a la calle y, si os apetece, os partís la cara.

—Vale, vale –Benja negó ostensiblemente con la cabeza–. Yo no quiero bronca. Tú me conoces, Nilo. No quiero bronca con nadie. Yo también he venido a acompañar al Gato, a estar con vosotros... No quiero bronca con nadie. Tú me conoces de sobra...

Nilo le acercó a la butaca y casi le obligó a sentarse. Benja se quedó un instante quieto, solo movía ligeramente los labios, como si estuviera hablando consigo mismo, tratando de convencerse de algo. Luego volvió a mirar a Esteban y volvió a palmotearle una pierna.

—No me acuerdo si he llorado –le dijo–. Creo que sí, pero no estoy seguro. Me siento fatal, como tú, como todos nosotros. Pero... ¡joder!, no me acuerdo si he llorado.

Luego, sin llegar a levantarse, giró su cuerpo hacia la mesita donde se encontraba el radiocasete. Lo abrió e introdujo la cinta. Apretó la tecla que tenía escrita la palabra «reproducir». Después, volvió la cabeza hacia la pared tras la que se encontraba la mampara de cristal, el ataúd, el amigo muerto.

—Es para ti, Gato.

Y la música hizo pedazos la losa de silencio y se apoderó de la sala. Era él. Otra vez él. Otra vez Jim, como un viejo vate, desgranando una a una las palabras de un poema, o de una canción que era un poema. Una canción, un poema que ya parecía imposible.

¿No sientes ahora que ha llegado la primavera

y que es tiempo de vivir bajo el sol desparramado?

Esperando al sol, esperando al sol,

esperando al sol, esperando al sol.

Esperando, esperando, esperando, esperando,

esperando, esperando, esperando, esperando,

esperando que vengas,

esperándote para que oigas mi canción.

Esperando que vengas,

esperándote para que me digas qué fue lo que falló.

¿De qué primavera hablaba Jim? ¿De qué sol? ¿De qué canción? ¿De qué esperanza? Quizá solo él y el Gato habían llegado a saberlo de verdad, pero ambos se habían marchado de este mundo con el secreto debajo del brazo. Por eso el Gato tenía esa mueca reflejada en su rostro, esa mueca que parecía una sonrisa, o que era una sonrisa.

La puerta volvió a abrirse y entró un uniformado subalterno del tanatorio. Miró a un lado y a otro y se acercó al grupo. Parecía muy asombrado, o fingía estar muy asombrado.

—Pero... pero... ¿qué estáis haciendo?

—Al Gato le gustaba esta música más que nada –trató de explicarle Benja, a pesar de que la lengua se le enredaba constantemente dentro de la boca–. Son los Doors, tío. ¿No conoces a los Doors? Pues son de tu época, deberías haberlos oído.

—Si no quitáis esa música inmediatamente llamaré a los de seguridad para que os echen de aquí.

De nuevo, fue Nilo quien tomó la iniciativa. Se levantó otra vez y apagó el radiocasete.

—No causaremos ningún problema –le dijo al subalterno.

—Podíais tener un poco de respeto a los difuntos –añadió el empleado, ya en dirección a la puerta.

—¿Respeto? –Benja volvió a la carga–. Usted qué sabe lo que es respeto. Al Gato, que está muerto detrás de esa pared, le hubiera gustado. Usted no conocía al Gato. ¡Qué coño habla de respeto!

—Benja, cállate de una vez –Nilo se encaró a él–. Ya te lo hemos dicho antes: o te callas o te largas de aquí.

El empleado salió negando repetidas veces con la cabeza y farfullando palabras que nadie podía entender.

Nilo extrajo la cinta del radiocasete y se la entregó a Benja.

—No vuelvas a ponerla –le advirtió–. No vuelvas a encender ese cacharro.

—Al Gato le hubiera gustado –rezongó Benja para sí, mientras se guardaba la cinta en un bolsillo del pantalón.

Y tras aquel incidente, volvió a reinar el silencio, pero un silencio denso, frío, espeso, como la niebla en algunas noches de invierno, como el humo después del incendio o como el polvo después del derrumbe.

Nadie miraba a nadie. Todos habían caído en las garras del silencio, y este les había conducido por misteriosos laberintos hacia el interior de su propia mente. Y allí escarbaban entre los recuerdos, unos recuerdos impregnados siempre con la presencia inconfundible del amigo muerto. Estaba tan vivo en todos ellos que tenían la sensación de que podrían abrazarlo con solo estirar los brazos. Parecía imposible que la realidad tuviera razón. Pero, aunque eran jóvenes, ya habían comprendido que la realidad siempre tiene razón. Desgraciadamente, siempre tiene razón.

Esta es la vida más extraña que he conocido, ¡sí!