Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

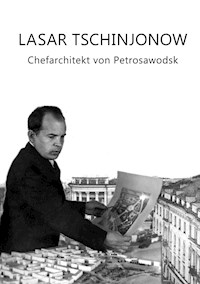

Auch in Russland mussten sich die Städte nach dem Zweiten Weltkrieg neu erfinden. Fähige Architekten wurden überall dringend benötigt. Lasar Tschinjonow war einer von ihnen. Er lebte von 1912 bis 1996 und war verantwortlich für den Wiederaufbau der karelischen Stadt Petrosawodsk. Noch heute kann man seine Handschrift dort erkennen. Tschinjonow dachte in großen architektonischen Zusammenhängen und achtete darauf, dass einzelne Gebäude sich nicht zu sehr in den Vordergrund spielten. Er liebte den Baustil des sozialistischen Realismus. Er musste, als dieser Stil nach Stalins Tod sein Ende fand, mit staatliche Vorgaben zur modernen sowjetischen Architektur fertig werden, auch wenn sie ihm persönlich nicht gefielen. Von 1947 bis 1965 hat er in Petrosawodsk gewirkt und die Ästhetik der neu entstehenden Stadt maßgeblich beeinflusst. Dieses Büchlein schildert dem Leser neben der Arbeitsweise Tschinjonows auch die Persönlichkeit und das Familienleben dieses noch heute in Karelien angesehenen Architekten. An seinem Beispiel wird ein kleiner Ausschnitt russischer Nachkriegsgeschichte lebendig.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 52

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

Vorwort

Kurzvita

Chefarchitekt von Petrosawodsk

Das Onegsawod-Haus

Zum 100. Geburtstag des Architekten

Über meinen Vater

Das Vergangene

Das Dorf Nikolskoe in der Provinz Orjol

Der Bürgerkrieg

Im Kinderheim

Späte Spuren der Kindheit

Porträt eines Waisenjungen

Studentenjahre

Im Team von Giproawiaprom

Zusammenarbeit mit Jewgeni Tscharuschin

Chefarchitekt in Petrosawodsk

Lida

Hochzeit

Familienleben

Das Onegsawod-Haus

Ämter und Ehrungen

Im Ruhestand

Die nachfolgende Generation

Quellennachweis

VORWORT

von Monika Theil

Im Sommer 2021 fuhr ich zum zweiten Mal nach Petrosawodsk, um Russisch zu lernen und um die Geschichte meines Vaters zu erforschen, der dort nach dem Zweiten Weltkrieg in Kriegsgefangenschaft war. Petrosawodsk ist die Hauptstadt der Republik Karelien und liegt am Onega-See, etwa 400 Kilometer nördlich von St. Petersburg. Der Zufall wollte es, dass meine Russischlehrerin Ludmila Tschinjonow zugleich die Tochter des ehemaligen Chefarchitekten der Stadt ist. Als wir uns über unsere Väter unterhielten, stellten wir fest, dass sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit gekannt haben. Lasar Iwanowitsch Tschinjonow (1912-1996) war Chefarchitekt von Petrosawodsk von 1947 bis 1965. Er leitete damals den Wiederaufbau der im Krieg stark zerstörten Stadt. Mein Vater (1912-1978) lebte als Kriegsgefangener in Petrosawodsk von 1945 bis 1949. Nun sollte man nicht vermuten, dass der oberste Architekt der Stadt einen Kriegsgefangenen persönlich kennenlernen sollte, von denen es zu der damaligen Zeit Tausende gab. Mein Vater jedoch war ebenfalls Architekt und wurde - obgleich in Gefangenschaft - von der Bauabteilung der Stadt sehr bald mit verantwortungsvollen, bauspezifischen Aufgaben betraut. So leitete er unter anderem von 1945 bis 1948 den Bau eines großen Ziegelwerks. Die Ziegelei wiederum lieferte die Bausteine, die Tschinjonow für die Wiederherstellung seiner Stadt benötigte.

Als uns Architektentöchtern diese Zusammenhänge klar wurden, schenkte Ludmila mir ein Büchlein mit der Biografie über ihren Vater. Es enthält eine Sammlung von Artikeln unterschiedlicher Autoren, die in russischen Fachzeitschriften erschienen sind. Aus diesen Artikeln werden die Persönlichkeit und der Lebensweg des Architekten Lasar Iwanowitsch Tschinjonow ersichtlich. Ludmilas Bruder Sergej Tschinjonow, der als freischaffender Künstler lebt, hat es verfasst. Die Autoren der einzelnen Artikel sind der Bauunternehmer und Journalist Jakow Beresin, die Architektin Elena Itsikson und Sergej Tschinjonow selbst. Spontan entschied ich mich, das Büchlein ins Deutsche zu übersetzen.

Hier ist es also. In einigen Teilen habe ich es zum besseren Verständnis leicht bearbeitet. Möge es interessierten Menschen in die Hände fallen.

Monika Theil, Februar 2022

KURZVITA

von Sergej Tschinjonow

Lasar Iwanowitsch Tschinjonow (1912 – 1996) wurde am 7. November 1912 in einem Dorf in der Provinz Orjol geboren

Studierte von 1922 bis 1939 am Moskauer Institut für Architektur

Begann seine Laufbahn im sibirischen Osten der Sowjetunion

Wirkte von 1939 bis 1941 als Architekt in der Bauabteilung der Werft von Komsomolsk am Amur

Arbeitete ab 1941 bis 1947 in leitender Funktion für das Staatliche Forschungs- und Entwicklungsinstitut der Luftfahrtindustrie in Molotow, Gorki und Kirow und Moskau

Trat 1944 in den Architektenverband der UdSSR ein

Entwarf Wohngebiete in Moskau, Kasan und Taschkent

Wurde 1947 auf Empfehlung des Ministerrat der UdSSR nach Petrosawodsk berufen

Arbeitet dort 18 Jahre lang als Chefarchitekt der Stadt

Sorgte für den Wiederaufbau des zerstörten Stadt und gab ihr ein zeitgemäßes Aussehen

Heiratete 1949 Lidia Sergeewna Smirnowa (1926 – 1982) und bekam mit ihr zwei Söhne und eine Tochter

Erbaute in Petrosawodsk ein großes Wohngebäude für die Mitarbeiter der traditionsreichen Maschinenbaufabrik Onegsawod

Leitete von 1965 bis 1974 das Karelgraschdanprojekt, ein karelisches Institut für Bauingenieurwesen

Gehörte bis zu seiner Pensionierung 1974 als Abgeordneter zum Bauplanungsamt der Stadtverwaltung

Starb 1996 in Petrosawodsk.

CHEFARCHITEKT VON PETROSAWODSK

von Jakow Beresin

Leider ist Lasar Tschinjonow nicht mehr unter uns, aber sein Einfluss auf die Architektur der karelischen Hauptstadt Petrosawodsk sollte unbedingt gewürdigt werden, da er als Chefarchitekt den Wiederaufbau der durch den Krieg zerstörten Stadt leitete. In der Zeit von 1947 bis 1965 beeinflusste er entscheidend die Funktion und Ästhetik der neu entstehenden Stadt.

Die Nachkriegsjahre waren besonders schwierig, da vor allem das Stadtzentrum schwer beschädigt worden war: Die Gebäude der Maschinenbaufabrik Onegsawod waren zerstört, die Skifabrik war abgebrannt und Krankenhäuser, Schulen und ein Gasthaus waren dem Erdboden gleichgemacht. Die Universität, das Kulturinstitut, die Philharmonie, der Palast der Pioniere und andere Gebäude waren geplündert und niedergebrannt.

Man unternahm große Anstrengungen, um Industriebetriebe und Wohngebäude wiederherzustellen und eine neue Infrastruktur zu errichten. In kurzer Zeit wurden die Kraftwerke, die Maschinenbaufabrik die Glimmerfabrik, die lebensmittelverarbeitende Industrie sowie andere Industriezweige saniert und erneut in Betrieb genommen.

Das zerstörte Hotel Sewernaja

Zwischen 1946 und 1950 wurden zusätzlich neue Industriezweige eröffnet und entsprechende Gebäude errichtet: eine Werft, ein Wohnungsbaukombinat, eine Baustofffabrik, zwei Metallwerke, eine Fischverarbeitungsfabrik sowie weitere Industrieanlagen. Die holzverarbeitende Industrie bekam durch den Bauboom ungeheuren Aufschwung. Allein im Jahr 1952 entstanden 450 neue Wohnhäuser mit jeweils zwei, acht oder sechzehn Wohnungen und insgesamt 125.000 Quadratmetern Wohnfläche.

Die Ziegeleien von Sulashgora und Solomennoye sowie ein Werk für Gipskartonplatten deckten den Bedarf an Baumaterialien. Auf diese Weise ging der Wohnungsbau rasant voran. Anfang 1953 waren bereits 370.000 Quadratmeter Wohnraum wiederhergestellt und in Betrieb genommen worden, mehr als in der Vorkriegszeit. Die Dörfer Rubreka, Peski, Solomennoye und Sulashgora wurden in die Stadtgrenzen einbezogen und entwickelten sich rasch. Entlang der Autobahn „1. Mai“ und am Ufer des Onega-Sees entstanden neue Vororte wie Kukkowka und Perewalka. Insgesamt entstanden 1135 Neubauten. Das Wasserversorgungsnetz erreichte 1952 eine Gesamtlänge von 34 Kilometern und übertraf damit das Netz der Vorkriegszeit.

Das Hotel Sewernaja nach dem Wiederaufbau

Außerdem bemühte man sich, die Stadt zu begrünen. In der Nähe der Maschinenbaufabrik Onegsawod legte man den Jamka-Park an. Zwischen 1949 bis 1955 wurden etwa 40.000 Bäume und Sträucher gepflanzt.