4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: edition tiefblau

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Klavierspieler Thomas zieht für einen Sommer aufs Land. Bald schon spielt er auf Hochzeiten und Beerdigungen. Aber seine Anwesenheit bringt auch Unruhe ins Dorf. Besonders wenn es um Sunny geht, die der alten Dorfkneipe neues Leben einhauchen will. In zehn berührenden Portraits erzählt der Roman von der Sehnsucht der Menschen nach Liebe; wie man sie findet, wie man sie verliert und vor allem, wie man sie bewahrt. "Ein verstörend schöner und überraschender Text, den die Jury unbedingt preiswürdig findet" Hamburger Förderpreis für Literatur 2009

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

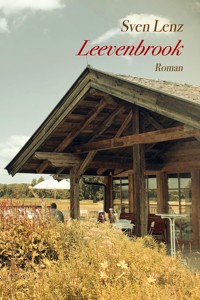

Sven Lenz

Leevenbrook

Roman in Erzählungen

Inhaltsverzeichnis

2. Ulrike (Andante sostenuto)

3. Monika (allegro con brio)

4. Friedrich (Largo)

5.Melanie (allegro vivace)

6. Hauke (Presto)

7. Jessica (Adagio con moto)

8. Michael (Allegro con fuoco)

9. Susanne (allegretto amoroso)

10. Emily (largo maestoso)

10.a Emily Variation (allegro vivace)

Impressum

Roman

Sven Lenz

Impressum

Texte: © Copyright by Sven Lenz Umschlag: © Copyright by Sven Lenz Verlag: edition tiefblau Sven Lenz

Goetheallee 5-7 22765 [email protected]

Druck: epubli, ein Service der

neopubli GmbH, Berlin

Printed in Germany

Für Nina

Ich bedanke mich fürs Mitlesen und Kommentieren bei Ada Dorian, Lutz Kramer, Hartmut Pospiech und Gesa Weiss.

Sven Lenz, geboren 1965 in Hamburg. Autor, Redakteur, Herausgeber diverser Schülerzeitungen und Fanzines. Texter, Sänger und Gitarrist in verschiedenen Bands. Produzent von Werbemusik. Künstlerische, technische und organisatorische Mitarbeit an der Hamburgischen Staatsoper: Statist, Tänzer, Beleuchter, Bühnenwerker, Dolmetscher, Regie- (u.a. bei Bob Wilson) und Bühnenbildassistent. Abgeschlossenes Philosophiestudium m.a. phil. Universität Hamburg ("Evolution und Ethik: genetische Dispositionen für Moral"). Regieassistent an den Bühnen der Stadt Köln. Leiter des ARTheaters in Köln. Autor, Regisseur, Produzent der freien Gruppe THEATER TIEFBLAU. Danach Theaterkritik, Scriptcoaching, Lehrer für kreatives Schreiben, Theater-Manager auf Kreuzfahrtschiff. Seit 2008 Geschäftsführer der Café Royal Kulturstiftung, Hamburg.

1. Thomas (allegro moderato)

Der Klavierspieler betrachtete seinen rechten Ringfinger, den kein Ring zierte, fasziniert als dieser sich aus der Gruppe löste, seinem eigenen musikalischen Gedächtnis folgte und sich anschickte einen Ton anzuschlagen, der die Harmonie des Akkords zerreißen würde.

Er sah ihm zu wie er die schwarze Taste tänzelnd, fliegend, beinahe zitternd erklomm, die, die nicht dazu gehörte, spürte den Impuls, wusste, dass es falsch war und konnte es doch nicht verhindern.

Und noch bevor der Hammer auf die Saite schlug, diese zum Schwingen brachte und den Impuls somit in eine Welle aus Schall verwandelte, bevor der Eigenwille des rechten Ringfingers, den kein Ring zierte, sich als Missklang manifestierte, bevor also der Ton das Ohr des Klavierspielers erreichte, reagierte dieser schon.

Und er reagierte wie jeder andere auch auf einen falschen Ton reagiert: reflexartiges Zusammenziehen der gesamten Muskulatur des Kopfes, als wollte sich die Maske schützend über das empfindlich gereizte Hirn legen. Ein leichter Schlag in die Magengrube, Adrenalin vielleicht, nicht so sehr des erahnten Klangs wegen, mehr aus Scham über den verursachten Fehler. Eine alle Gliedmaßen krampfende Spannung.

Und da sich all dies schon vor dem befürchteten Ereignis im Körper des Klavierspielers ereignete, verstärkte es zuletzt den unerwünschten Impuls und ließ den Finger auf die Taste hämmern, mit einer Kraft und Heftigkeit, die nur durch entweder Panik oder puren Mutwillen hervorgebracht wird.

Nichts von beiden, entschied im selben vagen Zeitabschnitt unterhalb der Wahrnehmung der Teil des Gehirns, der sich nicht verantwortlich fühlte.

Ein Bier zu viel, behauptete dieser Teil.

Eine Probe zu wenig, argumentierte ein anderer.

Wie auch immer, dachte der Klavierspieler, meine Schuld.

Nein, ihre, wehrte sich die Scham. Sie hätte ja öfter mit mir proben können.

Das hätte sie getan, antwortete die Erinnerung.

Der Klavierspieler hatte lässig abgewinkt und ihr versichert, es würde schon gehen.

Na dann, hatte sie gesagt und es dabei bewenden lassen.

Er hatte den Zweifel in ihrem Blick nicht übersehen. Spottete dieser Zweifel nun über ihn? Ich habs ja geahnt.

Nicht in diesem Moment jedoch. In diesem Moment, da der Ton erklang, verspätet, gemessen am Fortschritt der Gedanken des Klavierspielers. Und harmlos, vergleichsweise. Wenn ich es im nächsten Refrain wieder mache, klingt es wie gewollt. Die Musik kann das ab. Kleine Dissonanz. Jazz, wenn man großzügig ist.

Und wer hier hatte schon Ohren, diesen Ton als falsch zu hören.

Sie gewiss. Sie, die ihren Text fehlerfrei sang, in Wort und Intonation, die keiner Irritation erlag und sich ganz sicher nichts anmerken ließ.

Nicht jetzt, nicht hier.

Später, in der Garderobe, sie würde wohl nichts sagen, kein Wort verlieren, ein Blick würde es tun. Ein Augenschlag, der dem Klavierspieler sagen würde: ich habs ja geahnt.

Oder: Ein Bier zu viel.

Oder: eine Probe zu wenig.

Ja, sie, die Sängerin, hatte Ohren zu hören, was er spielte. Ihr entging kein einziger Ton, dessen war er sich sicher. So, wie sie in der Probe auf jede geschriebene Note bestanden hatte, wenn er, seiner Art zu spielen folgend, eher improvisierend begleitete.

Ja, sie hatte Ohren zu hören. Große, wollte die Scham mit einer abfälligen Bemerkung auf Kosten der Sängerin ablenken. Denn es entsprach ja den Tatsachen. Sie hatte große Ohren, wie ihre Augen groß waren, wie ihr Mund groß war, wie sie den Klavierspieler um Haupteslänge überragte.

Die Nase nicht. Nicht mehr. Und gäbe es die Möglichkeit, so hätte sie sich auch ihre Ohren verkleinern lassen. Die Augen nicht. Die waren schön, groß wie sie waren, und hellblau, leuchteten in ihrem Gesicht.

Nicht den Mund, groß wie er war und seit Julia Roberts sexy heißen durfte.

Die Ohren jedoch lagen unter aufwendig frisiertem Goldblond verborgen. Man sah sie nicht, sie hörten aber alles. Und die Scham verstummte vor der Musikalität der Sängerin und vor ihrer Professionalität und der Klavierspieler wusste, dass er diesen Ton nicht noch einmal spielen würde, nicht im nächsten Refrain, nicht im übernächsten, dass er sich nicht herausreden wollte mit: eine Probe zu wenig, schon gar nicht mit: ein Bier zu viel, weil beides nur Variationen waren über: ich bin nicht gut genug.

Indes sahen seine Augen, dekodierten Punkte, Striche, Zeichen auf Linien, schlossen sich mit seinen Händen kurz, die frag- und klaglos die Zeichen in Bewegung überführten, sie in Töne verwandelten, die Fantasie des Komponisten ausführten, wie es die Hände eines Klavierspielers tun.

Losgelöst von Gedanken oder Gefühlen, von der Person unabhängig, der sie angehörten, in langen Jahren auf Momente wie diesen trainiert, banden den rechten Ringfinger, den kein Ring zierte, wieder ein, schalten ihn nicht für den Fehler, wie sie ihn nicht lobten, wenn er tat, wie er sollte.

The show must go on.

Und was ist eine falsche Note gegen die vielen vielen vielen, die er spielte, die dazu gehörten, die passten?

Wer so großzügig mit sich ist, oder mit der Musik, der spielt nicht Rachmaninov in der Carnegie Hall. Der begleitet eine Schauspielerin, die recht gut singen kann bei ihrem Soloabend. Da trägt sie Holländer vor. Und Weill. Und Kreisler. Wie so viele Schauspielerinnen das tun, zwischen den Engagements.

Oder statt dessen.

Nein, sie war keine von denen. Sie war gut. Sie konnte singen. Klassisch, Jazz, Pop. Sie hatte eine schöne, dunkle Stimme. Mezzosopran. Sie wusste mit ihr umzugehen. Sie griff nach den Ohren, fing auch die Augen, zog dann die Seelen zu sich. Erschuf ein Band von sich zu denen, die da hören, die da sehen, die da fühlen konnten. Für den Moment, in dem sie sang.

Wenn nur kein falscher Ton die Harmonie zerriss.

Er käme nicht von ihr.

Soviel war gewiss.

Der Klavierspieler drängte die aufstrebende Scham in ihre dunkle Kammer zurück und sah der Sängerin zu, die Mittelpunkt und Fokus war des Raumes.

Ich hinter ihr, erkannte er, die anderen jedoch, die waren mit ihr, eingebunden in das Lied, das er, der ihr dazu den background gab, riskierte. Nicht ich, ermahnte er sich, nur der eine Finger, der Ringfinger, den kein Ring zierte. Davon nicht mehr, forderte die Konzentration.

Und wechselte das Thema. Dass sie eine gute Schauspielerin war. Sie würde in ein festes Engagement gehen. In einer anderen Stadt. In einer Stadt, die keinen Namen von Bedeutung trug. Dies war ihr Abschiedskonzert. Und ich wollte nie Rachmaninov in der Carnegie Hall spielen, dachte der Klavierspieler.

Wirklich nicht. Nicht mal früher. Als ich noch Schallplatten von Horowitz gehört habe.

Als die Erinnerung widersprechen wollte konzentrierte sich der Klavierspieler auf die Noten in seinen Händen. Die Augen dankten ihm und ruhten versonnen einige Sekunden lang auf der Sängerin.

In diesem Kleid, in diesem Licht, auf dieser Bühne sieht sie gut aus. Besser als vorher in der Garderobe, besser als nachher, wenn sie die Wimpern abnehmen wird, die Kissen aus dem BH entfernt.

Denn wenn auch vieles groß geworden war an ihr, so blieb doch ausgerechnet ihr Busen flach. Wenn sie die Haarteile abnimmt, die Schminke abwäscht, die Haltung aufgibt, diese schöne stolze Haltung, die sie auf der Bühne hat. Dann wird sie wieder das zu groß gewachsene Mädchen sein, mit eingefallenen Schultern, mit Trauer und Trotz im Blick.

Einmal, früher, in einer anderen Garderobe, nach einer anderen Show, da hatte der Klavierspieler sie weinend gefunden. Auch große Mädchen wollen mal in starken Armen gehalten werden.

Das hatte sie geschluchzt, durch die Tränen gepresst.

Die Antwort auf eine nicht gestellte Frage.

Aber der Klavierspieler war nicht groß und stark gewesen, fühlte sich dieser Frau nicht gewachsen. Er konnte nicht helfen, war kein Trost, ließ sie allein in der Garderobe zurück, verschloss die Tür, sorgte noch dafür, dass niemand kam und sie so sah. So, wie sie sonst nie war, wie er sie danach auch nie wieder sah.

Er hatte sie nie gefragt, warum sie geweint hatte. Seine Scham und sein Respekt hatten ihn gemeinschaftlich gebeten, diesen Vorfall zu vergessen.

Er konnte beiden nichts abschlagen.

Und auch sie ließ mit keiner Wimper an einen Moment erinnern, den keiner der beiden je erlebt zu haben wünschte. Nicht als sie ihn fragte, ob er sie an diesem Abend begleiten wollte, nicht während der Proben, nicht in der Anspannung wenige Minuten vor Beginn des Konzerts.

Sie hatte diesen Moment längst begraben und der Klavierspieler war weder unbesonnen noch bösartig genug, die Ruhe der Toten zu stören.

Tatsächlich war er überhaupt nicht unbesonnen oder bösartig. Man erlebte ihn vielmehr als vorsichtigen, mitunter etwas zurückhaltenden, dabei aber nicht übermäßig schüchternen Mann, dem eine angenehme, höfliche Art zu eigen war, die von einigen Menschen allenfalls als etwas distanzierend empfunden wurde.

Das mochte auf die mitunter strenge Erziehung seiner Mutter zurückzuführen sein, die sich auch gegen die Einflüsse anderer sozialer Gruppen durchgesetzt hatte, namentlich gegen die deutlich weniger subtilen, aber auch unkomplizierteren Umgangsformen unter Tanzmusikern.

Der Klavierspieler hatte schon während seines Studiums Mucken gemacht, wie man das unter Musikern nannte, Gigs gespielt, Geld verdient.

Oder nebenbei studiert, wer wollte das beurteilen. Er, der dann nicht mehr Rachmaninov in der Carnegie Hall spielen wollte, konnte und würde, sondern namenlose Gebrauchsmusik aus dem Katalog der Pop-, Rock- und Jazzliteratur, blieb zuletzt den ehemaligen Kommilitonen, denen, die es immerhin versucht hatten mit einer Karriere im klassischen Musikbetrieb, ebenso fremd wie den Autodidakten aus den Dörfern rund um die Stadt, die er Homebase nannte, die mitunter zwar keine Noten lesen konnten, dafür aber die Top 40 der letzten dreißig Jahre auswendig spielten.

Eine zufällige Bekanntschaft, eine kurze Affäre mit einer Schauspielerin, hatte ihn ans Theater gebracht. Dort war seine Höflichkeit niemals als Schwäche missverstanden worden, dort war sein mangelnder Ehrgeiz als Konzertpianist ein Glücksfall für den Betrieb, der versierte Musiker brauchte, die sich in den Dienst der Produktion stellten.

So war er weitergereicht worden, von Stück zu Stück, von Theater zu Theater von Stadt zu Stadt. Bis hierhin, bis in diese Stadt, die er als Big Bad City beschrieb, die ihm trotz des verliehenen Namens nie genug Grund gegeben hatte, sie wieder zu verlassen, die ihm ebenso vorübergehende Wahlheimat anbot wie den vielen anderen Zugezogenen, die ihn immerhin sein ließ, wie und wer er war.

Sie, die Sängerin, kannte er allerdings schon von früher, aus einer anderen Stadt, die, die er Churches getauft hatte, wo sie beide in einer Produktion gespielt hatten, die so erfolgreich gewesen war und deshalb über tausend Vorstellungen erlebt hatte, dass sie allen Beteiligten ein Leben lang unvergessen bleiben würde.

Und der Klavierspieler erkannte, woher der rechte Ringfinger, der, den kein Ring zierte, seine Intuition hatte: aus genau diesem Stück nämlich, in dem es einen Song gegeben hatte, dessen Refrain dem soeben hier und jetzt gespielten so ähnlich war, der lediglich an einer Stelle ein fis wollte statt des f, das fis, das hier und jetzt so unerwünscht gewesen war.

Das könnte er ihr, der Sängerin, später sagen, eine Entschuldigung in Verkleidung einer Erklärung, die auf eine gemeinsame Zeit verwies, auf ein Lächeln, das nicht durch falsche Töne getrübt werden konnte. Ein Lächeln, das auch noch eine gemeinsame Traurigkeit einschloss.

Doch wie falsch wäre dies, erkannte der Klavierspieler, diese bedeutende Erinnerung für den banalen Missklang zu bemühen. Aber einmal angestoßen fielen die Bilder wie Dominosteine, warfen sich gegenseitig aus den dunkleren Kabinetten der Erinnerung.

Der Regisseur, mit einem halb vollen oder halb leeren Glas Rotwein in der Hand. Der ein Ausbund an Begeisterung war in jeder Probe. Der zu jeder einzelnen Vorstellung kam, die Schauspieler lobte, aufmunternd kritisierte und feierte. Den Klavierspieler auch, der den simplen Liedern virtuosen Glanz verlieh.

Der Regisseur, der auch der Autor war, Stefan hieß, sich aber Stefanie nannte und der von allen die ihn kannten Steffi genannt wurde, von den eignen Eltern abgesehen, die ihn gar nicht mehr nannten, die seinen neuen Namen, sein neues Leben in der Stadt, die der Klavierspieler Churches getauft hatte, das er dem Zorn des Vaters und der Enttäuschung der Mutter und ihrer katholisch-dörflichen Rückständigkeit abgetrotzt hatte, nicht einmal zur Kenntnis nehmen wollten.

Die lebten ja noch in den Fünfzigern, kaum zu glauben in einer Zeit, in der in jeder Fernsehserie ein homosexuelles Alibi lächelte.

Kaum zu glauben auch wie sehr Steffi die Lücke spürte, den Abgrund, den er sah, wo andere ihre Eltern fanden, das dunkle kalte Loch in der Seele, das auch durch hundert darkrooms nicht zu füllen gewesen war.

Kaum zu glauben, dass er bald weniger als seine Eltern akzeptieren konnte, dass die Atmosphären der Welten, in denen sie jeweils lebten, Gift waren für den Anderen.

Was blieb ihm also übrig, als sein Schicksal auszustellen, aus sich heraus zu schreien, ihm eine Form und Ansicht zu geben, dass er – und mit ihm die Welt – es anschauen konnte, außerhalb seiner selbst, es somit vielleicht beherrschbar machen, zumindest aber teilbar.

Und da schrieb er Dornrose, das Märchen von einem, der sein schwules Coming Out erlebt, der Prinz, dem der König zürnt, und den die Königin beweint.

Und was ihm im Leben nicht glücken sollte, das schrieb und inszenierte er sich fürs Theater: ein Happy End in dem der Prinz die Liebe findet eines andern Prinzen und einen Zauber gegen diesen Fluch, der seine Eltern peinigt. Und alle Tränen dieses Schlussapplauses sind aus purer Freude, sind aus Rührung, sind aus Glück gemacht. In einem Film aus Hollywood hätte es die doppelte Versöhnung noch gegeben, am Abend der Premiere.

Im echten Leben kamen seine Eltern nie.

Hätten sie wenigstens ein Talent für das Tragische gehabt, so hätten sie an seinem Grab geweint, bereut, gehadert mit dem Schicksal, das sie mit Blindheit geschlagen hatte.

Doch Stefan war für sie schon lang gestorben, lang bevor er Steffi wurde in der großen Stadt, die Stadt, die der Klavierspieler Churches getauft hatte. Lang bevor die beinahe tausend Menschen ihn betrauerten, denn Steffi war bekannt, beliebt, ein Star der schwulen Family. Ein hochgelobter Regisseur, der nichts mehr wollte als die Liebe seiner Mutter, den Stolz und den Respekt des Vaters.

Ich bin ein Klischee, pflegte er zu sagen, eine echte Drama-Queen.

Und als es ihn erwischte, das, was sein Vater Gottes Strafe nannte, da war es nicht the one wrong fuck – es waren one mllion wrong fucks. Das waren seine, Steffis, Worte.

I had it coming, hatte er gesagt.

Das war seine Art Humor.

Nein, seine Eltern kamen nicht zur Beerdigung. Und die Sängerin war die böse Hexe in diesem Stück, Dornrose. Natürlich. Sie hatte nie die Julia gespielt. Sie war von Anfang an auf die Hexe abonniert, quälte Schneewittchen und die anderen schönen Mädchen des Märchenlandes auf unzähligen Tourneen.

Die Kinder hatten Angst vor ihr, wenn sie sie nicht gleich hassten, Oft buhten sie, die Kinder, pfiffen sie aus, schrien sie an, mitunter spuckten die sogar, die dummen, ungezogenen Blagen, denn sie war gut, war überzeugend, ohne Eitelkeit, ganz die Figur, die sie erschuf.

Und kam nicht raus aus dieser Schiene. Einmal Kindertheater, immer Kindertheater. Auch ihr neues, festes Engagement in der Stadt, die keinen Namen von Bedeutung trug, würde sie vor allem zur Hexe machen, bestenfalls zur Mutter, vielleicht ja mal zum Entlein.

Hier aber war sie ein Schwan, in ihrem Paillettenkleid, in diesem vorteilhaften Licht, mit falschen Wimpern, falschem Busen aber jeder Menge richtiger Töne.

Schöner Töne.

Der Klavierspieler beendete den letzten Refrain ohne Fehler und nahm den Fuß vom Pedal.

Applaus.

Sie hatte nichts gesagt, die Sängerin, in der Garderobe. Nichts zu dem einen falschen Ton, der hörbar war für alle, nichts zu den vielen nicht gespielten, nichts zu den dazu erfundenen, die immerhin noch passten, zu all den Tönen, die nur sie gehört hatte.

Sie und der Klavierspieler.

Danke, hatte sie gesagt, mehr nicht. Kein Tadel, kein Lob. Wozu auch. Die Show war gespielt. Eine weitere würde es nicht geben. Kein Grund also für ein Gespräch darüber, eine Analyse oder gar eine Kritik.

Eine Umarmung noch, die unter Kollegen übliche.

Der Klavierspieler wünschte der Sängerin viel Erfolg in der neuen Stadt, in dieser Stadt, die keinen Namen von Bedeutung trug, und wandte sich zum Gehen, wollte ihr die Intimität der Garderobe überlassen, jetzt, wo sie sich zurückverwandeln würde, vom leuchtenden Schwan in das Mädchen mit den großen Ohren, dem flachen Busen und den krummen Schultern.

Er aber würde gehen, wie er gekommen war, in seinem schwarzen Anzug, in seinem weißen Hemd, in seiner gleichsam Alltags- wie auch Bühnenkleidung.

Sie bedankte sich und fragte höflich nach seinen Plänen für den Sommer.

Ich geh aufs Land.

Urlaub?

So halb. Ich schreib was, Lieder. Nach Gedichten von Steffi.

Und so hatte er es doch getan, die gemeinsame Zeit herauf beschworen, in dieser anderen Stadt, die der Klavierspieler Churches getauft hatte. Nicht ohne Wirkung. Sie umarmte ihn noch einmal, die Sängerin, die ihn um Haupteslänge überragte.

Das ist schön, sagte sie, darf ich die singen?

Das war ihre Art, ein Kompliment zu machen, Verbundenheit auszudrücken, Nähe zu zeigen: sie, die auf der Bühne lebte, zwischen den Auftritten für den nächsten übte, die nicht rauchte, die nicht trank, die ein Ausbund an Selbstdisziplin war, die dafür wenig Herzlichkeit ausstrahlte, wo es nicht Teil der Rolle war, sie bot sich an für eine gemeinsame künstlerische Arbeit, wie die Geliebte ihren Schoß anbot. Aus Liebe und aus Lust an der Liebe.

Natürlich, sagte der Klavierspieler, wer sonst?

Und es stimmte, was er sagte, wenn er es auch vorher noch nicht gewusst hatte, aber wer sonst wäre in Frage gekommen? Sie war Steffis beste Freundin gewesen, wiewohl von manchen seiner Freunde als fag hag gebrandmarkt, aber nein, sie hockte nicht mit Schwulen in Schwulencafés, weinte sich nicht bei schwulen Freunden über nicht schwule Männer aus, führte nicht ihre hippen schwulen Freunde bei Dinnerparties vor; sie war Steffis beste Freundin gewesen.

Und so unterschiedlich die beiden waren, so verschieden ihre Rollen in der Welt, so sehr hatten sie sich aneinander fest gehalten, beide sicherlich unverstanden, fremd, randständig sogar in einer Künstlerwelt. Sie, die kühle Professionelle, der man nachsagte, sie ginge zum Lachen in den Keller, er, der warmherzige Unterhalter aus natürlicher Begabung so sehr wie aus dem Willen, es dem Gegenüber leicht zu machen.

So waren beide Oberfläche, undurchdringlich, unerkannt, vielleicht nur auf ihren Spaziergängen durch die Parks der Stadt, die der Klavierspieler Churches gerauft hatte, einmal ausatmend, nachlassend, abspannend.

Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Sie waren ja allein mit sich gewesen. Kann sein, das war genug.

Sehen wir uns draußen noch?

Weiß nicht.

Na, dann machs gut, lass von Dir hören, sagte die Sängerin, als der Klavierspieler sich aus einer Umarmung löste, die nicht annähernd so lang oder so tief war wie die gemeinsame Erinnerung.

Wie anders waren die Abende gewesen, damals, nach den Vorstellungen. Wenn Steffi in die Garderobe kam und kommentierte, was er gesehen hatte, begeistert meist von dem, was auf der Bühne war, von der Vision, die er so gern gelebt hätte, traurig manchmal, wo die Routine den einen oder die andere, nur die Sängerin niemals, in Lässigkeit wattierte. Dass für den Gast, für unser Publikum, ein jeder Abend einzig wäre, dass jeder Abend wie Premiere sei, das war für Steffi keine hohle Formel des Theaters, das war sein ein und alles.

Und dabei hatte diese Produktion so viele Fans, so viele, die ein zweites und ein drittes Mal, mitunter regelmäßig wieder kamen.

Jeder Abend endete als Party, im Zentrum Steffi, um ihn herum die Freunde, die Bekannten, die Kollegen. Er feierte sein Leben, sich, sein Schicksal, wie es seiner Fügung nach gewesen wäre.

Und ließ noch jeden, der es wollte, Teil haben.

Wir waren Freunde, dachte der Klavierspieler, die Sängerin und ich. Zu jener Zeit. Wir waren Freunde, weil es Steffi war, der uns das Band gewebt hatte. Ohne Steffi war das Band spröde geworden, ein dünner Faden aus gemeinsamer Zeit, fading like charity does, zitierte der Klavierspieler einen anderen Dichter.

Sie würden diesen Abend nicht gemeinsam feiern, sie würden nichts zu reden haben, das nicht Trauer war über den Verlust. Sie würden keine Pläne für die Zukunft machen, es sei denn über die vage Ahnung, Steffis Gedichte gemeinsam auf die Bühne zu bringen und somit wieder über den Verlust zu sprechen. Er würde gegangen sein, bevor sie aus der Garderobe kam. Sie würden sich irgendwann einmal wieder sehen. Das war wahrscheinlich. Bis dahin alles Gute.

Der Saal verwandelte sich aus seiner Zwischennutzung als Kleinkunstbühne zurück in das, was sein Kerngeschäft ausmachte; die kleinen runden Tische und die Bistrostühle, an denen eben noch Freunde, Bekannte und Kollegen sowie einige zufällige Connaisseurs dem Zusammenspiel von Klavier und Gesang gelauscht hatten, wurden abgeräumt und enthüllten eine von unten beleuchtete Tanzfläche.

Das elektronische Klavier war bereits beiseite gestellt worden und ein DJ baute sein Set auf der Bühne auf. Kleine gelbe Glühlampen, die flackerndes Kerzenlicht imitierten, hüllten den vorwiegend mit rot glänzendem Samt verkleideten Raum in die Art schummrige Atmosphäre, die dem Gerücht entsprach, dass es sich bei diesem Club, der Deep Red Lounge hieß, um ein ehemaliges Bordell handelte.

Ambient Music füllte die Lücken in der Konversation der Dagebliebenen. Viele waren es nicht, weder die Sängerin noch der Klavierspieler hatten einen großen Bekanntenkreis in dieser Stadt, die der Klavierspieler als Big Bad City beschrieb.

Seinetwegen war niemand gekommen, die Wartenden waren vielleicht Kollegen ihrer letzten Kindertheater-Produktion, vier junge Frauen, die sich um einen älteren Mann gruppierten, der vielleicht der Regisseur war. Der sie lauter als es nötig war mit Anekdoten aus dem Theater unterhielt.

Ein älteres Paar, das sich sichtlich unwohl fühlte in der sich verändernden Umgebung, ein einzelner Mann in Lederjacke, den der Klavierspieler auf den ersten Blick den Namen Joe Cool verpasste, der etwas abseits stand.

Ob er auf die Sängerin wartete?

Der Klavierspieler gesellte sich zu ihnen an die Bar, nahm lächelnd die obligatorischen Glückwünsche und Belobigungen entgegen und bestellte ein Bier.

Die sehr junge und sehr attraktive Frau, die ihm die Flasche auf den Tresen stellte, würdigte ihn keines Blickes. Sie sah ihn nicht einmal an, als er mit einem Schein bezahlte und ein großzügiges Trinkgeld avisierte, das sie direkt aus der Kasse in ein grün schimmerndes Glas überführte, in das die Münzen sich im Sound der sie umgebenden Musik hinein fallen ließen.

Der Klavierspieler betrachtete ihre Tätowierungen, tribale Muster auf den Oberarmen, und die verschiedenen Piercings an Ohren, Augenbrauen, im Bauchnabel und selbst in den Brustwarzen, die sich durch den hauchdünnen Stoff abzeichneten, der ihren sportlichen Körper eng umfing.

Sie war in jeder Beziehung sexy, attestierte der Klavierspieler, ärgerte sich gleichzeitig über ihre Unhöflichkeit – oder war es Arroganz?

Ich könnte ihr Vater sein, dachte er auch. Jedenfalls knapp.

Und ob ihr Vater sie je so gesehen hatte und was er dabei wohl empfunden hätte. Und dass er rauchen wollte, dafür aber nach draußen gehen musste, Zigaretten kaufen.

Aber den Blick konnte er nicht von ihr abwenden, von ihr, die nun offensiv gelangweilt ein paar Gläser polierte, die es nicht brauchten, dann ein Handy vom Tresen nahm und damit Kurzmitteilungen schrieb.

Als der vermeintliche Regisseur ein Glas Rotwein bestellte, servierte sie es ihm mit dem Ausdruck tiefster Verachtung und kaum ohne den Blick vom Handy zu nehmen. Dennoch bekam sie auch von diesem Gast ein überproportionales Trinkgeld. Die Münzen klimperten in das grüne Glas. Mit einer aufgesetzt lässigen Geste wandte sich der Mann wieder den jungen Frauen zu, die ihn begleiteten.

Der Klavierspieler las die Eitelkeit aus seinen Augen, die sich brüstete: ich hätt auch diese haben können, die Kleine hinterm Tresen, doch ist sie mir nicht gut genug und ihr seid mir die liebsten. Zwar keine von euch Tochter einer Göttin, dafür belesen und begeistert vom Theater, dessen Torwächter ich allein bin.

Indes, die Winkel seines feuchten Mundes zitterten und etwas wie Erkenntnis oder doch Verzweiflung rang mit ihm und ging verloren erst mit einem Schluck vom roten Wein.

Der Klavierspieler checkte die Frauen mit einem schnellen Blick, während er vorgab, nach der Sängerin zu sehen, nach der Tür zur Garderobe, die sie, wie er wusste, erst viel später öffnen würde. Vom Schwan zum großen Mädchen und dann zur Samstagabend-Kollegin, das waren Verwandlungen, Metamorphosen, die mehr Zeit bedurften.

Er nickte dem älteren Paar aufmunternd zu, der Mann in der Lederjacke, der für ihn Joe Cool hieß, blätterte unverwandt in einem Szene-Magazin, die jungen Frauen hörten einer Geschichte zu, die in einer anderen Stadt, an einem anderen Theater spielte. Aus dem Gesagten kombinierte der Klavierspieler, dass der vermeintliche Regisseur ein Schauspielkollege der Sängerin war, der an einer kleinen Privatschule unterrichtete, die jungen Frauen waren seine Schülerinnen im Fach Rollenarbeit.

Die erste, der Klavierspieler taufte sie Fan, trug Retro-Alternatives, das der Klavierspieler aus seiner Jugend kannte, als Batik, Palituch und Glockenjeans noch neue Ware war. Herbes Gesicht, Rastalocken, etwas zu viel Begeisterung für eine nicht sehr spannende Geschichte; die zweite, die er bei sich Maus nannte, grau in grau, T-Shirt, Jeans, Sneaker, Haare streng, schmal der Körper, schmal die Lippen, hat vielleicht Ballett getanzt, früher, wird eher mal ne Dramaturgin, schätzte er; die dritte, die er Tussi nannte, weil sie wie eine aussah, zu viel Make-Up, zu viel Glitzer an der Kleidung, darunter zu viele Pfunde, darunter noch das Leiden daran. Ein bunter Cocktail mit Strohhalm, an dem sie nuckelte. Sollte das Verführung sein? Die vierte, die ihm Lady hieß, nicht ganz bei der Sache, gutes Sommerkleid, dunkelblau mit weißen Tupfen, gepflegtes Wesen, höflich schweigend. Aber keine Schönheit leider, dachte der Klavierspieler; dachte auch der Hahn im Korb, der Rollenarbeiter, so zeigten seine Blicke, die sie schon ausgeschlossen hatten, sie und Maus wohl auch, sich noch nicht entscheiden konnten oder wollten zwischen Fan und Tussi.

Dafür aber den Klavierspieler wie als alten Freund und Kupferstecher zu sich zogen. Dass diese eine hier, Fan, eine sehr schöne Stimme hätte, dass man mit ihr mal ein solches Programm, vielleicht mit Liedern von Tom Waits, machen könnte.

Fan streckte sich. Tussi verlor das Lächeln, das so ekelhaft süß war wie der Cocktail, den sie trank, dafür wurde das von Fan nun breiter.

Sie hatte etwas gewonnen, einen Wettkampf, dessen Siegtrophäe sie andernorts und andernzeits und andernumstands als Tand empfunden hätte.

Tussi kompensierte den Verlust mit Saugen an der bunten Brühe.

Maus suchte Ladys Blick, doch die sah zaghaft nach Joe Cool.

Der Klavierspieler ahnte die nächste Frage voraus. Ob er Interesse hätte. Tussis Augen riefen: ich singe auch! Aber ihre Lippen blieben geschlossen. Fan hob die Hand, winkte verhalten und sagte ihren Namen.

Der Klavierspieler aber hatte nicht zugehört, war einen Moment lang abgelenkt. Er sah Joe Cool in Richtung Garderobe gehen. Ein Freund der Sängerin? Womöglich gar Geliebter? Nie hatte der Klavierspieler einen Freund der Sängerin kennen gelernt. Tatsächlich hatte er sich auch noch nie gefragt, ob sie jemals einen gehabt hatte.

Nun stellten sich die anderen jungen Frauen und der Mann in ihrer Mitte auch mit Namen vor. Der Klavierspieler nannte seinen und prostete mit seiner Bierflasche in die Runde. Sie prosteten zurück. In dem Moment, als alle tranken, suchte und fand der Klavierspieler einen Ausweg, entschuldigte sich kurz, lächelte das ältere Paar an, das hinter ihm stand und wandte sich ihnen zu. Er stellte sich vor und lud sie ein in den kleinen Kreis. Er erfuhr, dass sie Nachbarn der Sängerin waren. Dass es ihnen sehr gut gefallen hätte. Dass sie jetzt aber gehen wollten. Es sei schon spät. Sie nickten in die Runde und gingen.

Der Klavierspieler sah ihnen nach, sah, wie sich die Hände der beiden in großer Selbstverständlichkeit, mit der Übung dutzender Jahre fanden, ineinander legten, sah die Daumen, die eine Winzigkeit von zärtlicher Bewegung an der Hand des anderen vollführten, die Gesichter, die sich kurz vor der Tür ein Lächeln schenkten, die althergebrachte Höflichkeit des Mannes, seiner Frau die Tür zu öffnen.

Jemand sprach ihn an. Der Hahn im Korb und seine Lieblingshenne. Da war noch etwas zu erledigen. Ich bring dich ganz groß raus. Lass uns mal drüber schlafen.

Der Klavierspieler drehte sich zurück zu der kleinen Gesellschaft an der Bar und bemühte sich, die Frau hinterm Tresen zu ignorieren. Ihr Name war von nun an bitch.

In diesem Augenblick startete der DJ seine Musik, überwältigte mit ihr in Tempo und Lautstärke die Atmosphäre bis zur Atemlosigkeit.

Die Umstehenden zuckten zusammen, sie lachten kurz auf, waren mit der Situation überfordert, kommentierten das Geschehen beinahe brüllend und gestikulierten mit Händen und Köpfen.

Die Frau hinter dem Tresen aber schien sich zu entspannen. Sie lächelte, nickte leicht im Takt der Musik.

Der Klavierspieler leerte sein Bier in einem Zug, nickte den anderen gequält lächelnd zu, hob Verständnis heischend Schultern und Augenbrauen und verließ den Club.

Einige winkten ihm zum Abschied. Der Hahn im Korb machte ein Telefon mit der linken Hand und einen hochgereckten Daumen mit der rechten, die dem Klavierspieler folgte. Die Frau hinter dem Tresen, die der Klavierspieler bitch nannte, räumte teilnahmslos, aber mit einer schwungvollen, beinahe tänzerischen Bewegung die leere Bierflasche ab.

Es war durchaus nicht so, dass er als feinsinniger Musiker die Lautstärke und Intensität der Club-Musik nicht ertrug und deshalb die Lokalität fliehen musste; er nutzte aber die Möglichkeit, genau diesen Eindruck zu erwecken, als er die Wartenden verließ.

Vielmehr war die Aussicht, belanglose Konversation zu führen gegen diese Lautstärke und Intensität, dafür die leise Melancholie zu verlieren, die ihn umfing, seit er an Steffi gedacht hatte, und sich dann möglicherweise noch in eine Konkurrenzsituation mit dem Rollenarbeiter zu bringen, um die jungen Frauen, die dieser einem Harem gleich um sich scharte, diese Aussicht also war auf eine Art ermüdend, dass er die sich bietende Gelegenheit ergriff und ging.

Wenn überhaupt, dann Maus, dachte er noch. Die ist ganz hübsch vielleicht, wenn sie entspannt. Er mochte auch die ernsten Augen.

Die Melancholie aber ging ihm dennoch verloren. Sie wich einer sich regelmäßig nach Veranstaltungen wie dieser einstellenden Unrast, einem pulsierenden, auf kein konkretes Ziel gerichtetes Verlangen, das der Klavierspieler gewöhnlich mit Alkohol dämpfte, es jedoch kaum zum Erliegen brachte bevor er viel später am Abend eingeschlafen war.

Statt der Befriedigung, die geleistete Arbeit zuweilen mit sich brachte, trieb ihn eine Ruhelosigkeit, die aus Furcht vor Versäumnissen entsteht, aus dem Bewusstsein zu schnell vergehender Zeit oder der Erkenntnis verpasster Gelegenheit.

Und trotzdem der Klavierspieler sehr wohl wusste, dass die klügste Alternative ein Taxi nach Hause gewesen wäre, ließ er sich von dieser Ruhelosigkeit durch die sommerlich warme Nacht treiben, eine Nacht, die sich anschickte, ein großes Versprechen zu sein für alle, die sich ihr ergeben würden. Eine dieser legendären Sommernächte, von denen man noch in Jahren schwärmen würde. Ein Fest, ein Rausch, der Mittelpunkt des Jahres.

Für diese kleine Gruppe wohl, die seinen Weg jetzt kreuzte. Der Klavierspieler sah einer Clique junger Männer nach, die den second hand look kultiviert hatten, der dieser Stadt, die der Klavierspieler als Big Bad City beschrieb, so eigen war, durchaus aber in keinem Geschäft zu finden war, das gebrauchte Ware feil bot.

Sie hielten Flaschen in den Händen, die sie Spazierbier nannten und verströmten die flirrende Spannung einer grenzenlosen Erwartung. Ihr Ziel würde ein Club sein, eine location, ein event, in dem ihre Mode der Standard war, ihre Musik das Bindemittel, ihre Jugend der Antrieb.

Der Klavierspieler, der zwar jede Musik kannte, die als das kulturelle Erbe der Gesellschaft verstanden wurde, der auch mit der Musik vertraut war, die als Massengeschmack galt, stünde diesen Bands, diesen Sounds, diesen Moden als Fremder gegenüber.

Wie er der Musik, dem Stil, der Lebenswelt der Tresenfrau, bitch, fremd geblieben war.

In einem Kiosk begegnete ihm eine weitere Mode, die er als solche wohl erkennen, nicht aber benennen konnte. Sie war Ausdruck einer geteilten Empfindung zweier knapp volljähriger Mädchen, die eine Flasche Cola und einen Flachmann Schnaps auf den Tresen stellten und in kleinen bunten Portemonnaies nach ausreichend Kleingeld fischten, um die Ware zu bezahlen.

Ihre Jugend entschuldigte das Übermaß an make up in ihren Gesichtern, ihre Jugend entschuldigte auch das alberne Kichern, den ebenso mutwilligen wie nicht voll bewussten Kleidungsstil, den noch ältere Menschen als der Klavierspieler als ihrem Alter und ihrer sozialen Stellung als nicht adäquat, möglicherweise gar als nuttig empfunden hätten.

Aber diese älteren Menschen existierten vermutlich nicht in der Welt der Mädchen. Wenn überhaupt, dann am Rande irgendwo, in Form von Lehrern, Vorgesetzten, Eltern. Die blieben ephemer im echten Leben und waren hier und jetzt geradezu gestorben.

Ein Geist und unsichtbar war ihnen auch der Klavierspieler, der ihnen zusah, als sie ihr Kleingeld häuften, bis es reichte. Wiewohl er in der engen Bude so dicht hinter ihnen stand, dass er den Duft, der ihnen Natur war, hinter dem Parfum erspürte, schienen sie ihn nicht zu bemerken. Nicht fanden sie ihn störend, nicht wurde er Objekt ihrer Verführung, nicht Maßstab oder Korrektiv für ihr Verhalten.

Als sie sich fröhlich lachend an ihm vorbei durch die Tür drückten, mussten sie ihn nicht einmal mehr vergessen.

Der Klavierspieler kaufte eine Packung Zigaretten. Auch deren Name war Versuchung und Versprechen, Lucky Strike. Draußen überquerte er die Straße und setzte sich auf einen Stahlbügel, der als Fahrradständer gedacht war, rauchte und sah dem Himmel zu, der sich langsam in ein tiefblau ergab, einen samtenen Untergrund, auf dem noch jeder Splitter Glas zum Diamanten werden konnte. Und also jede Knospe zur Blüte, jedes Girl zum Star und jeder Mann zum Meister.

War dies nicht ein Zitat aus Dornrose?

Es hätte eines sein können. Noch mehr als eine Stunde bis Mitternacht. Bis dahin bleib ich noch, entschied der Klavierspieler und zündete sich noch eine dieser Zigaretten an, die von glücklicher Fügung kündeten und doch nur Rauch und Asche waren. Vergänglichkeit. In einem Gedicht über ein Streichholz, ein Schwefelholz, in zwölf Zeilen das Leben an sich zusammen gefasst.

Eines von Steffis Liedern, die der Klavierspieler vertonen würde, später, an einem anderen Ort, weit entfernt von diesem hier, und eine andere Welt.

Morgen.

Bis dahin noch die Stunde vor der Mitternacht. Die Zeilen bildeten sich vor seinem inneren Auge, er nahm das kleine schwarze Buch, in das Steffi die Gedichte geschrieben hatte, aus seiner Umhängetasche. Er sah die feine mädchenhafte Schrift des toten Mannes vor sich, hob die Hand, in der das Büchlein lag, las sich die Zeichen flüsternd vor:

Was bleibt von einem Schwefelholz,

das fauchend sich und voller Stolz

ins Leben brannte – heiß und hell

und kurz darauf und viel zu schnell

verlöschen muss im Eiseshauch?

Was bleibt ist nur ein dünner Rauch

ein Stückchen Holz und Kohle, Asche

geht über bald in eine rasche

und schlussendgültige Verwesung

Was übrig bleibt in dieser Lesung

ist was wir sehen, weit und breit

Dunkelheit

Das könnt ihr mir auf meinen Grabstein schreiben.

Das hatte Steffi gesagt.

Das ist der Ausdruck meiner Seele.

Er hatte es aus diesem Büchlein zitiert, am Tisch in der Theaterkneipe, an einem dieser Abende nach einer Dornrose Vorstellung. Da war Stolz in seinen Augen, und wenn er die anderen Anwesenden anblickte, einige der Schauspieler, den Klavierspieler, die Sängerin nicht, die, wie so oft, schon früh nach Hause gegangen war, Zaungäste seines Erfolgs, Freunde, Bekannte, Kollegen, dann suchte er nicht Bewunderung sondern Verständnis in ihnen.

Und las es gleich noch einmal vor. Langsam, präzise, gefühlvoll.

Dem Klavierspieler war ein Schauer über den Rücken gekrochen. Die kindliche Freude, die Steffi ausstrahlte, die Freude am Gelingen eines Gedankens, die Freude, die er, wie alles, was er besaß, teilen wollte mit allen, die um ihn herum waren, diese Freude stand in einem unfassbaren Gegensatz zum Inhalt der Zeilen.

Und niemand schien sich daran zu erschüttern.

Nicht einmal Steffi selbst.

Einen Grabstein aber hatte es für ihn nicht gegeben. Die Eltern, die der Totenfeier selbst fern geblieben waren, hatten sein Leben in die Anonymität zurück geworfen, aus der sie ihn geboren hatten.

Die Trauer meldete sich an. Der Klavierspieler wies ihr einen Ort zu, dicht bei der Erinnerung, die er in seinen Händen hielt. Ein kleines schwarzes Buch, vollgeschrieben mit Notizen, Entwürfen, Gedichten.

Er blätterte langsam weiter.

Noch ein Gedicht. Es gehörte zu den Entwürfen für ein neues Stück, das Steffi schreiben wollte. Das nie geschrieben wurde. Dessen Anspruch am Erfolg von Dornrose scheitern musste, bevor es entstehen konnte. Übermächtig lastete der Triumph des einen auf der Erfindung des nächsten.

Und dann war er krank geworden, dann war es sehr schnell zu Ende gegangen. Er starb und Wochen später starb auch das Theater, das seine Vision von einem märchenhaften Leben spielte. Das Buch aber, dieses kleine Notizbuch, das hatte der Klavierspieler schon Wochen vorher in seinen Besitz gebracht. Es hatte da in der Garderobe gelegen, die sie alle miteinander geteilt hatten.

Steffi musste es dort an einem dieser Abende liegen gelassen haben. Der Klavierspieler hatte es eingesteckt und bei sich getragen, falls jemand danach fragen sollte. Niemand hatte je gefragt. Auch Steffi nicht, der sehr schnell abgeschlossen hatte mit allem. Er, der so sehr am Leben gehangen hatte. Er, an dessen Leben so viele gehangen hatten. Er hatte nicht gekämpft. Er hatte sich ergeben. Der Klavierspieler las sich stumm die Zeilen vor:

Wes Hand ist so kalt

Liegt mir auf den Wangen

Ein Schauer und bald

Ein zitterndes Bangen

Wes Wesen ist dies

Ein heiseres Flüstern

Ein Murmeln im Grund

Ein Wispern im Düstern

Ach, es ist nur der Wind

Der seine Liebste sucht

Der nirgendwo zu Hause ist

Und die weite Welt verflucht

Wes Blick ist so starr

Im Dickicht verborgen

Hellsichtig bei Nacht

Erblindet am Morgen

Wes Odem ist dies

Aus Fäulnis erbrochen

In Schwefel getaucht

Dem Tode versprochen

Ach, es ist nur der Wind

Der seine Liebste sucht

Der nirgendwo zu Hause ist

Und die weite Welt verflucht

Eine brennende Zigarette im Mundwinkel fischte der Klavierspieler ein paar leere Notenblätter aus der Umhängetasche, die aus Plastik war und ein Geschenk der Schwester.

Eine Idee, ein Motiv, der Kern einer Melodie hatte sich in der inneren Rezitation verfangen und drohte, aus dem fragilen Netz der Erinnerung zu entfliehen.

Auf dem Stahlbügel hockend kritzelte der Klavierspieler Noten und Notizen, korrigierte diese und schrieb sie dann noch einmal in das nächste System.

Der Rauch ließ seine Augen tränen. Er zog tief an der Kippe und schnippte sie dann achtlos von sich.

Der Kontrapunkt entwickelte sich.

Die Tonart stellte sich zur Disposition.

Er summte, was er schrieb.

So kanns gehen. Das ist gut.

Die kleine Melodie erlangte ihre Form, pflanzte sich fort in Variationen und ankerte in der Repetition.

Der unbequemen Haltung zum Trotz schrieb der Klavierspieler noch ein paar Alternativen nieder bevor er sich mit schmerzendem Rücken erhob.

Er stopfte die Notenblätter in die Umhängetasche, deren Name ein Wochentag war, spürte seinen plötzlich beschleunigten Herzschlag, die Unruhe, die noch einen Gang höher geschaltet hatte.

Ich sollte den Push nutzen, dachte er und sah sich nach einem Lokal um. Obwohl es irgendwie prätentiös ist, an einem Samstagabend in einer Kneipe zu sitzen und Lieder zu schreiben merkte seine Scham an.

Nicht weniger bescheuert, als auf der Straße zu hocken und Noten zu kritzeln, antwortete die Erinnerung.

Doch, wusste der Klavierspieler, das macht einen großen Unterschied.

Jetzt hätte es das Taxi sein können, sein dürfen oder sogar sein müssen, um diesem Tag ein würdiges Ende zu bereiten. Die Unrast aber forderte noch eine halbe Stunde ein, bis in die Mitternacht. Und so betrat der Klavierspieler das Lokal, aus dessen Inneren Joey Ramone „Hey Ho Let's go“ brüllte.

Ich hab ne Tochter. Sie ist sieben.

Mit diesem Satz öffnete die Frau, die in den Gedanken des Klavierspielers rockchick hieß, vorsichtig die Tür.

Der Klavierspieler konnte in ihren Augen seine eigene Reue lesen, die sich hinter einem alkoholischen Schleier verheddert hatte und sich erst Stunden später frei gekämpft haben würde. Bis dahin würden sie beide der Routine folgen, die die Frau losgetreten hatte, als sie sich zu ihm an den Tresen gesetzt hatte.

Wie siehst du denn aus, hatte sie gefragt und seinen schwarzen Anzug und das weiße Hemd abschätzig betrachtet.

Wie ein Mann, der nach getaner Arbeit sein Feierabendbier trinken will, hatte der Klavierspieler geantwortet.

Und also hatte sie ihn gefragt, und also hatte er geantwortet. Sie kannte diese Musik nicht, die er zuvor gespielt hatte, er aber ihre, die, die sie hier in diesem Lokal spielten, die dem Interieur entsprach oder umgekehrt, deren Besucher und Betreiber die modischen Erkennungszeichen vor sich her trugen, die der Musik zugeordnet waren seit es sie gab.

Er mochte die Ramones, er mochte Punkrock im Allgemeinen, wenn er auch nie in einer Punkrock-Band gespielt hatte, was schlichtweg daran lag, dass Punkrock gewöhnlich kein Klavier oder anderes Tasteninstrument brauchte.

Die Vorbehalte der Frau gegen den Anzug lösten sich sehr bald auf und schufen Raum für einige grundsätzliche gesellschaftspolitische Positionen der Art, der man durchaus widersprechen konnte oder auch nicht, was der Klavierspieler weder noch tat, wichen dann einigen Anekdoten aus ihrer Zeit in London und wurden schließlich ersetzt durch eine Zutraulichkeit, die der Klavierspieler richtig zu deuten wusste.

Sie führte hier in diese Altbauwohnung, die beide nun leise betraten, um die jüngst ins Spiel gebrachte Tochter nicht zu wecken. Sie führte ins Schlafzimmer und dazu, dass der Klavierspieler seinen Anzug ablegte, wie die Frau die Mode einer anderen, für sie besseren Zeit.

Wild muss sie gewesen sein, auf ein Hier und Jetzt allein bedacht. Zahlreiche Tätowierungen zeugten von Kampf und Lust der alten Tage.

Die Zeit aber hatte nicht halt gemacht, war nicht im Hier und jetzt verblieben. Und wer nicht zur rechten Zeit den Heldentod gestorben war, dem raubte jedes Jahr ein wenig mehr von der Strahlkraft der Revolte.

Punkrock war nicht mehr das Ende der Kultur, er war ein kleiner Teil davon geworden, eine modische Haltung, die zu nichts verpflichtete.

Der Klavierspieler dachte an die junge Frau, die er bitch genannt hatte, in der Deep Red Lounge, an deren Tätowierungen und Piercings, an ihren straffen Leib. Auch sie war Teil einer Bewegung, die schon bei ihrer Erfindung zur Mode degradiert worden war. Sie selbst jedoch war jung und schön genug, um jede Mode aufzuwerten. Und diese Mode sonders stellte ihren Leib zur Schau. Die straffe, sportliche Figur, für Marathon im Rhythmus elektronischer Musik gemacht. Für Tanz, der ewige Verführung war, ein heidnisches Versprechen von Sünde und Erlösung.

Mit diesen Bildern vor dem inneren Auge wollte er was die Routine forderte erfüllen. Doch sperrte sich sein Stolz, wollte sich nicht gegen die Verachtung dieser jungen Frau erregen lassen, ihr keinen noch so späten Triumph gönnen. Auch legten sich der Alkohol und eine taube Müdigkeit auf sein Gehirn wie sein Geschlecht.

So führte die Erinnerung nun Tussi vor und Maus und Fan und Lady, ließ sie gemeinsam, aber ohne ihren Rollentrainer, auf Kissen toben, sich ihre Kleidung von den Leibern schälen und dem der sie so fantasierte voller Wollust Blicke, Gesten und Berührungen andienen.

Sie wechselten sich miteinander, aneinander ab und mal war es Maus, mal Tussi, die dem Fantasierenden in beinah demütigender Pose gern zu Willen war.

Indes die anderen sich ineinander und in die Lust verbissen und zugleich mit großen Augen starrten. Mit wem die Frau, die hier nun ohne dies zu wissen rockchick hieß, diese Stunde teilte war ungewiss.

Niemand würde danach fragen. Sie war ja alt genug, erfahren auch, dem Augenblick gerecht zu werden. So wie der Klavierspieler auch.

Und in der Stille nachher rief sie ihm ein Taxi, schrieb ihre Nummer auf ein Stück Papier, ein Kassenzettel von The Body Shop, und rauchte.

Kannst mich gern mal anrufen.

Das wollte lässig klingen, überlegen, ganz der Situation gewachsen. Die hastigen Züge aus der Zigarette aber straften ihre coolness Lügen.

Und dann noch: Nur wenn du willst. Wie um Vergebung bittend.

Und machte sich mit diesem Satz noch schwächer, noch verzweifelter, noch trauriger, als ihre Augen eh schon blickten.

Der Klavierspieler murmelte eine Art Bestätigung und küsste sie auf die Wange. Sie wandte sich ab. Er sagte ihr leise, dass er unten auf das Taxi warten würde, damit der Fahrer nicht klingelte und die Tochter weckte. Die Frau nickte, warf die Zigarette in den Ausguss und schloss die Tür hinter ihm.

Sofort lösten sich die vergangenen Stunden in der Erinnerung des Klavierspielers in einen Geruch auf, den er noch abduschen würde, bevor er sich in sein eigenes Bett schlafen legte.

Dort angekommen dachte er an die Sängerin, deren Taxi sicherlich viele Stunden früher gefahren war. Er fragte sich, ob der Lederjackentyp Joe Cool ihr Geliebter war und ob sie sich voneinander verabschiedet hatten, jetzt wo sie in die neue Stadt, die Stadt, die keinen Namen von Bedeutung trug, gehen würde.

Er dachte an die Noten in seiner Tasche. Die Erinnerung spielte ihm die Melodie vor. Let's call it a day, schlug die Zufriedenheit ihm vor. Die Reue aber, die sich lang versteckt gehalten hatte, ließ sich von der Scham nach oben helfen, stach die Erinnerung und rang ein jedes Wohlgefühl nieder.

Der Klavierspieler nahm sein Kissen in beide Hände und bearbeitete es bis es ein ähnlich harter kleiner Knoten war wie seine Magengrube. Er zog die Decke über den Kopf, schluckte hart und wartete mit zusammengepressten Lippen auf den Schlaf.

2. Ulrike (Andante sostenuto)

„Ulrike!“

Der Klang des eigenen Namens brach wie ein Sonnenstrahl durch eine lichte Wolkendecke.

Von dieser Wirkung überrascht fragte sich Ulli, wie das sein konnte, denn niemand nannte sie bei diesem Namen. Für alle Freunde, Bekannten, Kollegen, für die Familie auch war sie Ulli. Insbesondere für Olli, ihren Mann, der neben ihr saß, der lieber Oliver war, dafür aber schon lange nicht mehr zu streiten bereit war.

Warum sprach er sie mit ihrem Ausweis-Namen an? Ihre Mutter hatte das getan, manchmal. Vorzugsweise, um sie zurechtzuweisen. Und während Ulli sich fragte, was sie falsch gemacht haben könnte, schob die Erinnerung zwei freundliche „Ulli“ nach, die dem viel sachlicheren „Ulrike“ vorangegangen waren. Zugleich drückte die Kuppe ihres Zeigefingers auf den Hebel, die Scheibe fuhr herunter. Olli betätigte den entsprechenden Schalter an der Armatur zwischen ihnen und die Scheibe fuhr wieder hoch.

„Entweder Fenster oder Klima“, sagte er, ohne die Augen von der Fahrbahn zu nehmen.

„Tschuldigung“, murmelte Ulli mit der Selbstverständlichkeit der abertausendsten Wiederholung dieses Wortes.

Ihr Zeigefinger aber wollte nicht von der eigentümlichen Sensation lassen, die das Drücken und Ziehen des automatischen Fensterhebers bereithielt. Die Fingerkuppe strich sanft über das Plastik, fuhr die feinen Bögen ab und die Riffel an der Kante, ließ diese eine Winzigkeit ins Fleisch der Fingerkuppe drücken, gerade wenig genug, um den Mechanismus nicht auszulösen.

Ihr Blick fiel auf die große Wasserflasche aus Plastik, die zwischen ihren Füßen stand und die Aussicht, auf einen kühlen Schluck sprudelndes Mineralwasser war Anreiz genug, den Finger vom Schalter fortzulocken.

Sie drehte den Verschluss, ließ die Kohlensäure zischend entweichen, bevor sie die Flasche ganz öffnete und hielt sie dann Olli hin. Der schüttelte stumm und beinahe unmerklich den Kopf. In der kurzen Bewegung reflektierte der Bügel seiner Sonnenbrille das helle Licht von draußen.

Ulli musterte das Armaturenbrett. Die Anzeige des Tachometers schien mit der Ruhe und Gelassenheit im Inneren des Wagens nicht übereinzustimmen. Nur Ollis konzentrierter Blick nach vorn ließ die tatsächliche Geschwindigkeit erahnen. Ebenso täuschte die sanfte kühle Brise der Klimaanlage über die flirrende Hitze des Sommers hinweg, die das Metall des Wagens so heiß hatte werden lassen, dass Juri sich beinahe die Finger daran verbrannt hatte. Ulli drehte sich nach hinten und bot die Wasserflasche an.

„Was trinken?“

Juri war auf seine Playstation fokussiert und schüttelte unwillig den Kopf. Darla las in ihrem Harry Potter Buch und reagierte überhaupt nicht. Thomas, den sie seit Kindertagen Tommy nannte, lächelte sie an und sagte:

„Gern.“

Er löste die Arme aus den Rücken der Kinder, in deren Mitte er saß und nahm ihr die Flasche aus der Hand. Ulli griff nach unten und befreite einen der Becher aus der Plastikschlange. Sie reichte ihn nach hinten. Tommy goss sich den Becher voll und kippte das Wasser dann in einem Schwung in den Rachen.

Wie Papa. Sie machte sich Sorgen. Sie konnte eine feine Ausdünstung nach kalter Asche und dem Bier vom Vorabend riechen.

Die Kinder hatten seine Fahne scheinbar nicht wahrgenommen. Oder sie störten sich schlichtweg nicht daran. Sie liebten ihren Onkel, den sie ohne diesen Titel beim selben Kosenamen nannten, den auch ihre Mutter benutzte. Sie liebten ihn mit kindlicher Begeisterung und einer gehörigen Portion eifersüchtiger Wachsamkeit dem Geschwister gegenüber. Darla hatte sogar mit Klavierstunden begonnen, um ihrem lieben lieben Tommy auf diese Art nahe zu sein.

Zwei Jahre später aber war sie lieber reiten gegangen, ihrer Freundin Chiara wegen, deren Familie ein Pferd besaß. Darla lag ihren Eltern wöchentlich mit dem Wunsch nach einem eigenen Pferd in den Ohren. Ulli wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis das Mädchen den Widerstand des Vaters gebrochen haben würde. Olli konnte seiner entzückenden Tochter nichts abschlagen. Und Darla hatte gelernt, die richtigen Momente abzuwarten um dann die richtigen Worte zu sagen.

So durchsichtig manches ihrer Manöver war, so sehr hatte sie ihre Eltern immer wieder einwickeln können.

Sie ist ein so hübsches Mädchen. Und so charmant dabei. Sie wird immer alles bekommen, was sie haben möchte.

Im Moment aber wollte sie nur ungestört Hogwarts erforschen. Sie sah nicht auf, als Tommy sich noch einmal den Becher füllte, die Flasche nach vorn zurückgab und den Arm wieder um sie legte. Sie kuschelte sich in die Armbeuge und blätterte um. Ulli schaute nach Juri, der im Schneidersitz auf seine Spielkonsole starrte und diese mit beiden Daumen bearbeitete. Dann sah sie ihren Bruder an:

„Alles klar?“

Tommy lächelte und nickte mehr mit den Augenlidern als mit dem Kopf. Er sah müde aus. Um seine Augen breiteten sich die dunklen Stunden der Nacht aus und die Lider waren wie auf Halbmast gesetzt. Seine Sonnenbrille steckte in der Brusttasche des Anzugs. Aber sein weißes Hemd war frisch gebügelt und der schwarze Anzug atmete einen Hauch von Reinigung.

Zumindest finanziell schien es ihm gut zu gehen. Er hatte auch Geschenke für die Kinder mitgebracht. Das neue Harry Potter Buch für Darla und eine CD mit klassischer Musik für Juri. Der mochte das. Der hatte das Radio in seinem Zimmer schon seit er zur Schule ging auf einen Klassiksender eingestellt. Es blieb Ulli ein Rätsel, woher er das hatte. Weder sie noch Olli hörten klassische Musik, auch Juris Freunde nicht. Niemand in seiner näheren Umgebung lernte ein Instrument. Seine besten Freunde waren alle im Fußballverein. Wie Juri selbst auch.

„Das ist so schön“, hatte der Junge geantwortet, als Ulli ihn gefragt hatte, warum er diesen Sender hörte. Ein bisschen wie früher mit Tommy. Unsere Eltern haben auch keine klassische Musik gehört. Oder nur sehr wenig. Trotzdem hatte Tommy sich dafür begeistert. Hatte Klavier spielen wollen, als er noch nicht einmal acht Jahre alt war.

Vielleicht lag das in den Genen. Und wird nur an die Jungen in der Familie weitergegeben. Sie hatte keine musikalischen Ambitionen. Darla auch nicht, soweit sich das beurteilen ließ.

Ulli bewunderte das musikalische Talent ihres Bruders. Sie sah sich selbst noch als staunendes Mädchen, die Augen starr und fasziniert auf die Hände des großen Bruders gerichtet, der im Wohnzimmer am Klavier saß und übte. Sie war so voller Ehrfurcht gewesen, dass sie sich nicht getraut hatte, selbst einmal einen Ton anzuschlagen. Nicht einmal, wenn sie allein im Wohnzimmer war.

Sie bewunderte ihn noch immer für dieses Talent. Aber sie war durchaus nicht kritiklos, wenn es um das nicht beendete Studium ging.

Ganz zu schweigen von seinem Lebenswandel, von dem sie allerdings zu wenig wusste, um ihre Ahnungen zu konkreten Befürchtungen auswachsen zu lassen. Ob er zum Beispiel eine Freundin hatte? Sie hatte ihn immer mal wieder danach gefragt, aber Tommy blieb in seinen Antworten vage.

Sie hoffte, dass er mit seinem Leben glücklich war.

Und nicht einsam.

Sie nahm die Wasserflasche entgegen, verschloss sie, öffnete sie dann wieder, weil ihr einfiel, dass sie ja auch einen Schluck trinken wollte. Sie überlegte es sich anders, schloss die Flasche wieder und tauschte sie gegen eine Orange, die sie mit beiden Händen abtastete, als suche sie einen geheimen Zugang. Sie legte sich ein Handtuch auf den Schoß und fischte ein kleines Obstmesser aus der Tasche.

„Jemand ein Stück Orange?“ fragte sie nach hinten und schnitt eine erste Spur in die Schale.

Die Kinder reagierten nicht einmal. Vielleicht, wenn sie ein Süßi anbot? Aber damit wäre Olli nicht einverstanden gewesen. Die Kinder bekamen ohnehin schon zu viele Süßigkeiten.

Muss er gerade sagen. Ulli betrachtete ihren Mann aus den Augenwinkeln. Er war schon immer ein bisschen „proper“ gewesen, wie er sein Übergewicht nannte. Er konnte Naschereien kaum widerstehen. Doch wollte er seinen Kindern die Hänseleien ersparen, die er zu Schulzeiten erlitten hatte und achtete streng auf gesunde Ernährung.

Er hatte ja recht. Sie ließ Orange und Obstmesser in den Schoß fallen, beugte sich nach hinten und strich Juri übers Haar. Der Junge schüttelte sich kurz, wollte nicht abgelenkt werden, blieb konzentriert bei seiner Playstation. Sie werden so schnell groß. Ulli spürte einen Stich. Früher konnte der Junge nicht genug Streicheleinheiten von seiner Mama bekommen. Jetzt war ein kleines Stück Technik ihm so viel wichtiger.

Jungs. Ganz der Vater. Olli liebte jede Art von Technik. Insbesondere sein Auto.

Und Darla blätterte ihr Buch um. Sie hatte hunderte von Seiten gelesen in den letzten Tagen. Kam aus der Schule, schnappte sich ein Buch und verschwand in ihrem Zimmer.

Ulli hatte versucht, ihr zu folgen, hatte mit dem ersten Band der Abenteuer um den Zauberschüler begonnen, war aber wie sie sich eingestehen musste, nicht geduldig genug, sich in diese komplexe Welt hineinzuarbeiten.

Oder sie hatte nicht ausreichend Zeit dafür.

Oder nahm sich nicht die Zeit. Das traf es eher.

Denn seit die Kinder beide auf dem Gymnasium waren und erst nachmittags nach Hause kamen, hatte sie eigentlich Zeit genug, irgendwelchen Freizeitaktivitäten nachzugehen. Aber die Wahrheit war, dass sie nicht gern so dicke Bücher las. Dass sie überhaupt lieber Zeitschriften als Bücher las.

Und nachmittags waren die Kinder dann meist mit ihren Freizeitaktivitäten beschäftigt. Fußball spielen, reiten, mit Freunden unterwegs. Deren Stunden waren bunt und dicht. Ullis Tage wurden manchmal lang. Olli kam oft spät aus dem Büro. So viel Arbeit machten weder das Haus noch die Familie, um damit jeden Wochentag von morgens bis abends auszufüllen.

Hatte sie nicht früher darüber geklagt, keine Zeit für sich zu haben? Hatte sie nicht ungeduldig auf den Tag gehofft, an dem die Kinder „aus dem Gröbsten heraus“ sein würden?

Der Tag war gekommen. Das Bedauern meldete sich zurück, das sich schon seit geraumer Zeit in Ulli heimisch gemacht hatte. Die schönste Zeit mit den Kindern war vorbei. Jetzt kämen sie bald in die Pubertät. Sie würden ihre Eltern hassen, mindestens aber verachten.

So schlimm vielleicht nicht. Aber sie würden sie nicht mehr so sehr brauchen, würden Abstand nehmen. Noch mehr als jetzt schon. Auch das würde dann irgendwann wieder vorbei sein. Sicher. Und vielleicht, ja vielleicht würden sie ja dann eines Tages selber Kinder haben.

Das wäre schön. Ulli würde sich gern um ihre Enkelkinder kümmern. Das war aber noch lange hin. Wenn überhaupt. Bis dahin würde sie gern noch ein eigenes Kind haben.

Aber Olli hatte sich nach Juri sterilisieren lassen. Man konnte das rückgängig machen lassen. Aber das würde er nicht tun. Olli war glücklich, so wie es war. Er hatte Pläne für die Zeit, wenn die Kinder aus dem Haus wären. Noch ein Kind passte da nicht ins Konzept.

Dabei war er ein so guter Vater,. Sie sah ihn im Garten mit Juri Schätze vergraben, sah ihn, der von Natur aus keine Sportskanone war, jeden Sonntag mit seinem Sohn auf dem Fußballplatz, erinnerte sich, wie geduldig er Darla die Mengenlehre erklärt hatte, wie er das Pferd für sie gespielt hatte, als sie noch kleiner war, wie die Kinder Sicherheit und Trost bei ihm finden konnten.

Olli, mein Bär. Olli, mein Fels in der Brandung. Olli, mein Olli. Ulli und Olli. Wie es wohl gewesen wäre, wenn ihr eigener Vater sich so um Tommy und sie gekümmert hätte. Besonders um Tommy. Sie hatte einen Artikel gelesen, in dem es um Vater-Sohn-Beziehungen ging. Wie wichtig der Vater für die Jungen war. Wie prägend.

Und sie fragte sich, ob Tommy genauso viel trank wie sein Vater. Und ob es deswegen so war. Und dass auch kleine Mädchen ihren Vater brauchen. Und auch große Mädchen ihre Mutter. Sie schnitt eine weitere Spur in die Orangenschale.

Olli bremste den Wagen deutlich ab bis der Fahrer vor ihm auf die rechte Spur gewechselt hatte. Ulli fühlte den Sicherheitsgurt, der über ihrer Brust spannte. Dann beschleunigte er wieder und sie wurde in das Lederpolster gedrückt. Sie sah auf den Tachometer und wunderte sich, dass man in diesem Wagen nicht bemerkte wie schnell Olli tatsächlich fuhr. Noch ein bisschen schneller und wir fliegen. Und die zugleich entspannte wie konzentrierte Haltung, vor allem aber die große tropfenförmige Sonnenbrille ließen Olli ohnehin wie einen Piloten aussehen. Flieger, grüß mir die Sonne. Ulli rückte ihre Sonnenbrille zurecht und sah geradeaus. Flache Landschaft flog auf sie zu während ihre Hände noch immer die Orange drehten.

Tommy auch. Tommy wäre auch ein guter Vater. So wie er mit den Kindern umging. Selbstverständlich, ohne irgendeine Show abzuziehen, ohne etwas von den Kindern zu erwarten.

Er war immer da, zu jedem Geburtstag, Ostern, Weihnachten, zu allen Festen der Familie. Brachte passende Geschenke mit, verspielte mehr Zeit mit den Kindern als dass er sich mit anderen Familienangehörigen und Freunden abgab.

Ulli glaubte, dass ihn diese Leute langweilten. Sie wusste aber auch, dass es ihn anstrengte, auf solchen Festen als Künstler ausgestellt zu werden. Unter lauter Normalos, die Familien hatten, die bürgerlichen Berufen nachgingen, deren Gespräche sich um eben diese Dinge drehten, schien er mitunter genau das Unbehagen auszulösen unter dem er selber litt.

Aber Ulli verstand die anderen. Tommy war nicht wie sie. Er konnte sich über ein bestimmtes Maß hinaus auch nicht verstellen. Sie selbst, die mit ihm aufgewachsen war, dessen kleine Schwester sie für eine lange Zeit gewesen war, unter dessen Schutz sie gestanden hatte, wenn Papas fröhliche Gelage sie verängstigt hatten, dessen Vertraute sie gewesen war, als die Eltern so sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt waren, dass die der Kinder für sie unerheblich wurden, sie selbst fühlte heutzutage eine Fremdheit in seiner Nähe, die sie seit langer Zeit schon nicht mehr überwinden konnte.

Sie wünschte, er könnte zu ihr so sein wie zu den Kindern. Locker, entspannt, mitunter sogar albern. Aber unter Erwachsenen war er immer beherrscht. Höflich zwar, sogar freundlich, aber eben immer auch etwas distanziert.

„Orange?“ fragte sie nach hinten gedreht und sah ihren Bruder an. Tommy deutete ein Kopfschütteln an, nahm noch einen Schluck aus dem Plastikbecher und sah über Juris Kopf aus dem Fenster. Ulli knetete die Orange noch einmal in beiden Händen. Dann schälte sie die dünne Haut vom Fruchtfleisch und fragte sich, welche Melodie wohl im Kopf ihres großen Bruders spielte.

Olli fuhr von der Autobahn ab. Jetzt waren es nur noch wenige Kilometer über die Landstraße bis zum Haus seiner Eltern. Bis zu Omi und Opi, wie sie auch bei Ulli und Olli hießen, seit die Kinder sprechen konnten.

Im Gegensatz zu Oma und Opa, den Eltern von Ulrike und Thomas. Opa ist im Himmel und Oma ist auf der Insel. So würde Juri es sagen. Teriffa hatte er gesagt als er kleiner war. Terrify hatte Ulli gehört. Terriffic klang es für ihre Mutter.

Ulli wollte nicht daran denken. An Teneriffa. Wie leicht es ihrer Mutter gefallen war, alles hinter sich zu lassen nach dem Tod ihres Mannes. Wie wenig sie am Leben der Enkel Anteil nahm. Stattdessen in dieser Seniorenresidenz lebte und – workshops gab.

Ausdruckstanz.

Weiß der Teufel.

Es war nicht richtig.

Es war ihr gutes Recht.

Es ist den Enkeln gegenüber nicht fair.