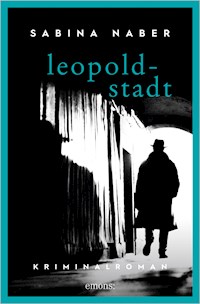

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Tödliche Hitze in Wien Wien 1966: Ein ehemaliger Besatzungssoldat wird ermordet aufgefunden. Die US-Botschaft will ihn nicht kennen. Wurde er wegen seiner Hautfarbe umgebracht? Oder haben die geheimnisvollen Treffen in einem Hotel etwas mit seinem Tod zu tun? Auf der Suche nach Hinweisen begegnet Chefinspektor Wilhelm Fodor ehemaligen Kämpfern im Spanischen Bürgerkrieg, deutschen Nazis, Südtirol-Aktivisten und liebenden Frauen. Die entscheidende Frage aber ist: Verfolgt ihn der schwarze Mercedes tatsächlich, oder leidet er unter Paranoia?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sabina Naber arbeitete nach ihrem Studium in Wien u.a. als Regisseurin, Journalistin und Drehbuchautorin. 2002 startete sie ihre schriftstellerische Laufbahn, mittlerweile sind zwölf Romane und unzählige Kurzgeschichten erschienen (Friedrich-Glauser-Preis 2007 und Nominierung für den Leo-Perutz-Preis 2013). Des Weiteren ist sie auch als Fotokünstlerin tätig.

Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden, wenngleich ins historische Umfeld eingebettet. Manche Personen, Ereignisse und Orte sind historisch, andere nicht. Darüber hinaus sind Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen rein zufällig.

© 2021 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer unter Verwendung eines Bildes von Donald Jean/Arcangel.com

Lektorat: Carlos Westerkamp

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-730-9

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack GbR.

Fünf Schatten

Sie schleichen in der Hitze der Nacht

Zwischen den Steinen der Vergangenheit

Zwischen den Löchern der Zukunft

Sie umkreisen einander

Suchen, hassen, brauchen einander

Verdammen die Ankunft

Des Einen in seiner lauten Eitelkeit

Mit Blut rekommandieren sie Macht

14.August 1966, Sonntag

1

»Mein Kind, das is ein deppertes, in seinem Hirn, da scheppert es.« Alois ließ den Blick auf seinem Ältesten ruhen und nickte ein paarmal.

»Aber das kann doch …« Wilhelm Fodor verstummte, als die Hand seines besten Freundes in seine Richtung zuckte. Tja, selbst als Patenonkel sollte man sich nicht in Erziehungsfragen einmischen.

Er sah, wie Alois’ Frau Adele die Augen verdrehte. »Einmal, nur einmal möchte ich einen ruhigen Nachmittag haben. Geht des net in eure Schädel?«

Ihre zwei Jüngeren verschanzten sich hinter Wilhelm, wobei sich Rosa auf die Picknickdecke kniete und den himmelblauen Rock über die Beine zog, ja, ihn sogar glatt strich. Und in diesem Moment wusste Wilhelm, dass sie ihren älteren Bruder wohl zum wilden Spiel angefeuert hatte, denn so brav tat sie nur, wenn sie etwas angestellt hatte. Für eine Achtjährige war sie ziemlich gerissen.

Gleichzeitig jammerte der kleine Karli einmal mehr, dass das Picknick fad sei und er endlich schwimmen gehen wolle.

Viktor senkte den Kopf. »Es tut mir leid, Vater.« Sein Arm fuhr zum See. »Aber ich könnt doch reinspringen«, er sah seinen Vater mit weit aufgerissenen Augen an, »nur ganz kurz könnt ich reinspringen und den Ball holen.« Er nestelte sofort am Gürtel, um sich die kurzen Hosen auszuziehen.

Wilhelm schaute zu dem entfleuchten Spielgerät. Es schaukelte ungefähr fünfzehn Meter vom Ufer entfernt auf den Wellen, aber Viktor schaffte das sicherlich ohne Mühe. Für seine zehn Jahre war er ein exzellenter Schwimmer, kein Wunder, hatte er die Sommer der letzten Jahre doch nahezu durchgehend an der Alten Donau verbracht.

»Sicher net, weil –«

»Weil da sind viel zu viele Schlingpflanzen und was weiß ich noch.« Adele stemmte die Hände in die Hüften und blitzte ihren Ältesten an. »Ja, wer net hört, muss fühlen. Jetzt musst dich entscheiden. Verwendest das Geld vom Zeitungsaustragen für einen neuen Fußball? Oder bleibst beim Sparen für die Fußballschuh?«

Viktors Lippen zitterten.

Am liebsten wäre Wilhelm aufgesprungen, hätte den Arm um ihn gelegt und ihm sowohl den Kauf eines neuen Balls als auch jenen der Schuhe versprochen. Der Bub brannte einfach für das Spiel, er wollte trainieren und trainieren, damit ihn der Sport-Club aufnahm. Doch Wilhelm hatte von Alois und Adele genaue Instruktionen erhalten: Gelegentlich Karten fürs Stadion waren in Ordnung, ab und zu eine Fahrt zu einem Auswärtsspiel war auch genehmigt und zu Weihnachten in vier Monaten der neue Trainingsanzug sowieso willkommen. Aber nichts dazwischen. Wilhelm wäre »alles dazwischen« wesentlich lieber gewesen als Stadionbesuche, denn ihn langweilten Fußballspiele, aber was tat man als Patenonkel nicht alles für seinen Schützling?

»Mutter! Vater! Nur ganz kurz! Ich bin auch gleich wieder heraußen!«

Alois deutete auf eine weiße Tafel mit schwarzer Schrift. »Was steht da? Da im Wienerwaldsee ist das Baden verboten, und da machen wir deinetwegen keine –«

»Ich geh ja net baden, ich spring nur kurz rein!«

»Das is Trinkwasser, da in dem See da. Willst vielleicht du umgekehrt das Lulu von anderen Leuten in deinem Wasser haben?«

Wilhelm presste die Lippen ganz fest zusammen. Denn natürlich war ein kurzer Sprung eines am sonntäglichen Morgen frisch gebadeten Buben bei dieser Menge an Wasser ganz egal. Aber es ging seinen Freunden ums Prinzip, das war ihm klar. Und diese Konsequenz machte ihm manchmal zu schaffen. Wenn er schon ausnahmsweise an einem Sonntag mit darauffolgendem Feiertag keinen unaufgeklärten Mord bearbeiten und auch keinen Bereitschaftsdienst schieben musste, dann wollte er sich entspannen und das Leben genießen, seine Lieben verwöhnen und keinesfalls Streit in der Luft liegen spüren. Schon gar nicht bei dieser Hitze, die seit ewigen Zeiten herrschte, da uferte ein kleiner Stunk gern gleich einmal zu etwas Größerem aus.

Viktor blickte nochmals zum Ball, dann erneut zu seinem Vater, schüttelte den Kopf und trabte zu einem ein paar Meter entfernt liegenden Felsbrocken. Er ließ sich nieder, stützte ein Bein auf und sah in die Ferne auf den verlorenen Freund. Die Nachmittagssonne machte Viktors Gestalt zum Schattenriss. Dahinter pulsierte der Wienerwald in Smaragd- und Tannengrün. Der Bub wirkte mit seinem kleinen Hut wie die jüngere Ausgabe von Luis Trenker, der sich in dieser Pose gern in seinen Bergfilmen präsentierte – der einsame, unverstandene Kämpfer, dessen Wille nie gebrochen werden kann.

Aus dem Kofferradio besang Caterina Valente den Platz, wo ihre Sonne schien. Es könnte so friedlich sein.

Alois widmete sich wieder der Salami auf seinem Holzbrett. Mit dem Taschenmesser schnitt er exakte Scheiben ab und reichte sie Wilhelm. »Und das ist auch für dich.« Grinsend trennte er das zweite Scherzl vom Brotlaib.

»Ich kann des net leiden«, fuhr Adele auf. »So trocknet’s doch viel schneller aus.«

Alois lachte. »Aber geh, bei unserem gesunden Appetit is am Abend schon gar nix mehr davon da.«

»Ich hab keinen so gsunden Appetit«, schnappte sie zurück.

Alois packte sie um die Schultern und küsste sie grinsend auf den Mund. »Soll ich dir einen machen?« Er zwickte sie in die Seite.

Seine Frau quietschte auf und kuschelte den Kopf an sein Ohr. »Do net vor di Kinder, Loisl.«

Er küsste sie auf den Scheitel. »Vielleicht schicken wir sie alle drei schwimmen? Mit dem Willi?«

Rosa und Karl sprangen auf. »Los, wir gehen zum Vogel«, befahl Rosa ihrem Bruder. Hand in Hand stromerten sie zum Denkmal für einen einst in den See gestürzten Piloten.

Wilhelm schaute ihnen nach. Immer wieder verblüffte es ihn, wie viel Kinder mitbekamen, auch von Dingen, die sie so gar nichts angehen sollten, und ebenso, wie selbstverständlich sie damit umgingen. Er konnte sich bestens vorstellen, wie vor ein paar Jahren Viktor und Rosa bei ähnlichem Geturtel mit zielsicherer Intuition in den Hof spielen gegangen waren und so die Zeugung von Karl ermöglicht hatten. Bei seinen eigenen Eltern – Adoptiveltern – hatte er Derartiges nie üben müssen, denn die beiden waren die personifizierte katholische Sittsamkeit gewesen, hatten in seinem Beisein einander höchstens an der Hand gehalten, und das auch nur zu so besonderen Gelegenheiten wie einem gelungenen Weihnachtsfest. Und nach ihrem Tod war er schlagartig erwachsen geworden. Im Krieg und in der Gesellschaft eines polternden Schwerenöters wie seinem leiblichen Vater hatte es da nicht viel Spielraum gegeben. Im wahrsten Sinn des Wortes.

Er wandte sich zurück zu seinen Freunden und sah, wie Alois am Ohr von Adele knabberte – diese Vernarrtheit der beiden ineinander war für ihn nach so vielen Jahren Ehe ein Wunder. »Äh, ja, ich schau mir jetzt einmal die Brücke genauer an.« Er drehte sich demonstrativ Richtung Süden und fixierte die mächtigen Pfeiler des Talübergangs Wolfsgraben, wie das Teilstück der neuen Autobahn hieß. »Wir hätten das Picknick auf dem fertigen Abschnitt beim Auhof machen sollen. Hier sieht man nicht wirklich viel.«

Adele riss sich los und setzte sich gerade auf die Knie, wie zuvor ihre Tochter. Sie zupfte die toupierten Haare in Form. »Ja, das war lustig das letzte Mal. Aber ist die Brücke nicht beeindruckend? Wann ist die Eröffnung glei no amal?«

Alois legte sich auf den Rücken, mit den Armen unter dem Kopf, und blinzelte in den Himmel. »Irgendwann im Winter, sagen s’.«

»Hat ja nur gute zwanzig Jahr dauert. Aber jetzt is sie fertig, die Autobahn. Endlich.« Adele strahlte, als wäre dieser Umstand das derzeit Wichtigste in ihrem Leben. »Dann könn ma nach Salzburg brausen.«

»Mit unserem Auto net.«

»Geh, sei net so.« Sie schlug ihrem Mann auf den Fuß. »Wir sind vielleicht net so schnell wie der Jochen Rindt, aber wir brausen auch.«

»Und was tun ma dann in Salzburg? Dort kennen wir ja niemanden.« Er brummte nachdenklich. »Net amal einen Genossen kenn i von dort. Also besser, mein ich.«

»Du bist a Grantscherm«, befand Adele und schnappte sich ein Stück vom Marmorgugelhupf.

»Ganz fertig ist sie dann ja noch immer nicht.« Wilhelm belegte sich das Scherzl mit den Salamischeiben.

Alois stützte sich auf. »Geh, wirklich? Wieso net?«

»Weil’s in Amstetten aus ist. Dort musst runter von der Autobahn, quer durch die Stadt, und dann wieder rauf auf die Autobahn.«

Alois schüttelte den Kopf. »Des san Hirnhappler. Irgendwelche Satelliten schießen s’ zum Mond und sonst wohin, aber a Straßn, die ka Loch hat, kennan s’ net baun.«

»Den Satelliten zum Mond haben ja auch die Russen baut.« Unverhohlener Stolz klang bei Adeles Bemerkung mit.

»Und den fürs Wetter die Amis. Und die waren vorher oben«, konterte Alois. Ihm war, wie auch Wilhelm, die unverbrüchliche Sympathie seiner Frau für die Sowjetunion nicht koscher. Zwar bekräftigte sie ein ums andere Mal, keine Kommunistin zu sein, aber sicher waren sich weder Alois noch Wilhelm.

Adele lächelte ihren Mann an. Der Vergleich mit einer Sphinx bot sich an. Er lächelte zurück. Wortloser Kampf.

Er legte sich wieder auf den Rücken. »Na, mir soll’s recht sein, das mit der Luckn in der Straßn, mein ich. Ich muss net nach Salzburg. Aber deinen Lukaschek wird’s freuen«, wandte er sich an Wilhelm. »Is der net aus Amstetten?«

Wilhelm lachte auf. »Man könnt fast meinen, die haben die Autobahn nur wegen ihm genau bis dorthin baut.« Sie lachten alle drei. »Aber eigentlich ist das für den Lukki wurscht, der fährt sowieso nicht schneller als ein Moperl. Nein, als ein Radl. Was gut ist, bei seiner unorthodoxen Bremserei.« Zu hoffen war nur, dass sein zweiter Assistent mit seinem Fahrstil auf der Autobahn weniger Menschen als auf der Bundesstraße gefährdete.

»Wenn ma vom Teufel redt.« Adele streckte den Arm Richtung Zufahrtsstraße. Ein Streifenwagen schlich heran. »Derf ma jetzt da auch scho nimma picknickn?«

Wilhelm flehte inständig, dass genau das der Grund für das Auftauchen seiner Kollegen sein möge – und nicht jener, den er vermutete, der es zugleich aber gar nicht sein konnte, denn niemand wusste, dass er hier am Wienerwaldsee picknickte.

Ein Spargel und ein Hamster schälten sich aus dem Wagen. Die beiden Streifenbeamten marschierten zielsicher zu ihnen, blieben in einem Respektabstand von zwei Metern stehen und salutierten – wie immer gab diese Geste Wilhelm einen Stich. Nach all den Jahren. Mittlerweile einundzwanzig. Verdammter Krieg.

»Chefinspektor Fodor?«, sprach der Spargel die gefürchtete Frage aus.

2

Die Zentrale habe sie genau zu jenem Platz geschickt, um den Herrn Chefinspektor quasi in den Dienst zu stellen. Mit allem gebotenen Respekt.

Mehr war den beiden Helden des Pflasters nicht zu entlocken. Seufzend unterwarf sich Wilhelm ihrem Drängen, ihn sofort und auf der Stelle zu einem Leichenfund zu bringen. Es konnte kein Scherz sein, weil ja niemand wusste, dass er im Wienerwald weilte, also auch und schon gar nicht die beiden. Doch irgendjemand musste hellseherische Fähigkeiten besitzen, wahrscheinlich war derjenige vor Ort. Und Wilhelm gedachte, ihn alsbald zur Schnecke zu machen. Es gab noch zwei weitere Ermittlungsgruppen, außerdem hatte er seine freien Tage wahrlich verdient gehabt. Und in der Eile hatte er sogar sein Salamibrot liegen gelassen. Jetzt knurrte sein Magen.

Als sie Auhof passierten und neben dem Wienfluss gegen die innere Stadt strebten, konnte er sich nicht mehr beherrschen und schnauzte: »Na, wo ist er denn, der Fundort? Brauch ma noch lange?« Verdammt, er wusste doch erst seit zwei Tagen, dass er mit Alois und dessen Familie einen Ausflug machen würde. Er hatte außer mit Elisabeth mit niemandem darüber gesprochen. Und von seiner Halbschwester wusste bei der Polizei niemand, wie von seiner ganzen adeligen Halbfamilie nicht, also konnte sie auch niemand kontaktiert haben.

»Es ist nicht mehr weit. Nur bis nach Schönbrunn.« Der Spargel.

»Tja, exakt bis zur Kaiser-Franz-Josef-Brücke.« Der Hamster.

»Exakt«, der Spargel betonte das Wort, »bis zur Hietzinger«, neuerliche Betonung, »Brücke. Kaiser gibt’s kan mehr.«

»Ganz exakt«, hörte sich Wilhelm schon wieder schnauzen, »bis zur Kennedybrücke.«

Der Spargel starrte ihn an.

»Na, noch nicht mitkriegt? Der amerikanische Präsident, der ermordet worden ist? Ihm zu Ehren Umbenennung?« Wilhelm hasste seinen keifenden Ton, aber er war einfach stinksauer. Und es war ihm wurscht, dass die beiden nichts für seinen verpatzten Tag konnten. Er wandte sich demonstrativ zum Fenster.

Die gutbürgerlichen Vorstadthäuser von Hietzing glitten an ihnen vorüber. Da, ja, da hinter diesem Holzzaun, zwei Gassen weiter, da war ein gutes Wirtshaus! Er kannte es von einem Rendezvous mit der Tochter des Schneiders zwei Häuserblöcke von seiner Wohnung entfernt. Sie hatte es ihrerseits durch ein Rendezvous mit einem Angestellten der Bundesgärten entdeckt, wie sich nach vier Achterln herausgestellt hatte. Das Beuschel war wunderbar gewesen, die Art der jungen Frau, wie ein Schwein beim Lachen zu grunzen, weniger. Und obwohl sie ihm eindeutige Avancen zu mehr gemacht hatte, war er der perfekte Gentleman geblieben – immer im Kopf die Vision, dass sie vielleicht in intimeren Momenten ebenso grunzte. Er hatte ewig nicht mehr an dieses Wirtshaus mit dem wunderbaren, von Kastanien, Linden und Weiden beschatteten Gastgarten gedacht, durch den ein kleiner Bach quer hindurchlief. Das wäre ein Lokal, in das er Elisabeth einmal entführen konnte. Sie liebte derart verträumte Flecken.

Es warf ihn gegen die Scheibe, und für einen Moment meinte er, am Steuer säße sein erster Assistent Fischer, der einer etwas rasanteren Fahrweise als Lukaschek frönte. Doch es war natürlich nur der Spargel, der zur Stadtbahnstation abbog. Hier begann der abgesperrte Bereich, der bereits trotz der Hitze dicht von Schaulustigen umsäumt war. Ein Streifenbeamter hob das Band, und sie rollten in den kleinen, mit Einsatzwagen überfüllten Park neben dem Wienfluss. Mitten im Getümmel stand der weiße Opel von Engelbert Waller, dem Gerichtsmediziner. Und Engelbert, ja, sein Engelbert, mit dem ihn als Einzigen in seinem beruflichen Umfeld so etwas Ähnliches wie Freundschaft verband, der wusste von Elisabeth. Er wusste nicht nur von ihrer Existenz an sich, sondern auch ihren Nachnamen und in etwa ihren Wohnort. Oft genug hatten sie über Wilhelms Problem, sich gegenüber den Kollegen nicht als illegitimer Sprössling eines Adeligen erkennen geben zu wollen, diskutiert. Keine Hellseherei. Hinterlist. Pure Hinterlist.

Wilhelm sprang aus dem Auto, hörte noch so etwas wie »Hier wären wir, Herr …«, beschloss im Bruchteil einer Sekunde, seinen beiden Chauffeuren demnächst etwas Gutes zu tun, um sich für sein ruppiges Benehmen zu entschuldigen, vergaß es im nächsten Moment wieder, als er erkannte, wohin ihn ein Kollege winkte: zu einer Strickleiter. Wilhelm beugte sich über das Geländer und begutachtete die hohen Wände, die den Fluss umgaben. Es war tatsächlich nirgends eine Stiege zu sehen. Im Dunkel unter der Brücke erkannte er eine halb sitzende, halb liegende und eine vor dieser hockende Gestalt. Ein Streifenbeamter stand etwas abseits. Das war ein ungewohnter Anblick, so ein einzelner Pflasterhirsch und kein Absperrungsband direkt beim Leichnam. Aber eine Sicherung war dort unten wirklich nicht vonnöten. Der Anblick war außerdem irgendwie nicht stimmig. Hm, der Kollege, die Leiche, Waller … Der Grant flammte erneut ihn ihm auf. Wilhelm schwang sich über das Geländer, kletterte hinunter – und merkte, wie seine Wut schlagartig verrauchte, als er Waller mit Dackelblick auf sich zueilen sah.

»Tut mir leid, Fodor, ich weiß, wie wichtig dir deine Patenkinder sind, aber es ging einfach nicht anders. Die Partie vom Kummer ist schon bei einem anderen Mord, haben wir ein paar Stunden vorher reinbekommen. Eine hat einen Hitzekoller kriegt und ihren Holden erschossen. Und der Prikobil hat auf dem Weg hierher mit seinen Leuten gemeint, sie sind stärker als eine Bim.« Er hob die Handflächen. »Keine Sorge, sie haben’s überlebt, ziemlich gut sogar, aber ein paar Tage müssen sie schon im Spital bleiben, da geht eben nichts mit Ermitteln.«

Wilhelm erkannte in den Augen seines Freundes, dass es ihm wirklich leidtat. Und bei dieser unglücklichen Verquickung der Umstände konnte man eben nichts machen.

»Den Fischer hat euer Chef bei seiner Tochter erwischt, der Lukaschek war sowieso wie immer in seinem Schrebergarten. Die beiden müssten auch gleich da sein.«

Gut, bald waren sie also komplett. Er musste sich jetzt beruhigen, den Kopf für die Arbeit freibekommen. Er zündete sich eine Zigarette an und inhalierte tief.

Waller stellte sich neben ihn. »Wär’s dir lieber, ich hätte nichts von deinem Ausflug gewusst und der Chef persönlich hätte die Sache übernommen?«

Wilhelm musste lächeln. Die Aussicht, Franz Wiesinger könnte sich wieder einmal mit den Niederungen des alltäglichen Geschäfts abmühen müssen, hatte etwas Reizvolles, aber auch Erschreckendes an sich, weil man dann sicher doppelt und dreifach nacharbeiten musste. Der Gute war einfach schon zu lange von der Front weg. »Wir sollten endlich der Barth die Befugnisse geben. Für Notfälle zumindest.«

»Ja, ich weiß wie du, dass die Klara das kann. Sie ist mit randalierenden Jugendlichen und vergewaltigten Frauen definitiv unterfordert. Aber mit deinem Wunsch musst du zum Hetzenauer gehen. Oder besser noch gleich zum Klaus.«

»Und der liebe Herr Innenminister und der liebe Herr Bundeskanzler sind so konservativ, dass sie mich bei dieser Frage anschauen werden, als würde ich verlangen, einer Spinne das Wahlrecht zu verleihen.« Wilhelm bot Waller eine Zigarette an.

Der nahm sie und ließ sich Feuer geben. Sie sinnierten den Wienfluss an, der aufgrund des mangelnden Niederschlags in letzter Zeit ein trauriges Rinnsal war.

Der Gerichtsmediziner lachte auf. »Dabei hat sich der Klaus jetzt mit der Rehor schon eine Laus in den Pelz gesetzt.«

»Ja, die erste Frau Minister. Schlagen wir ein Kreuz.« Wilhelm tat es mit großer Geste. »Aber für was ist sie zuständig? Für Soziales. Frauen können eben nur das.«

»Du hörst dich wie eine Frauenrechtlerin an.«

Wilhelm zuckte mit den Schultern.

»Wohl die Stimme deiner Halbschwester«, mutmaßte Waller. »Elisabeth lässt dich übrigens lieb grüßen. Und sie entschuldigt sich, dass sie dir in den Rücken gefallen ist.«

»Davon hab ich was«, knurrte Wilhelm. »Apropos: Was haben wir da eigentlich?«

Waller schlenderte Richtung Leiche. »Also, ich möchte einmal sagen, etwas nicht ganz Alltägliches.«

Wilhelm folgte ihm. Er sah einen Mann von etwa Anfang vierzig, aber sehr jung wirkend, bekleidet mit Jeanshosen, einem ehemals weißen Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, dessen Knöpfe zur Hälfte abgerissen waren, und Soldatenstiefeln, am Armgelenk leuchtete eine goldene Uhr. Mit den Schultern war er an einen größeren Stein gelehnt, wodurch er wirkte, als betrachte er den Fluss. Die Haut auf Armen und Brust wies Schürfwunden und blaue Flecken auf.

»Des is ja a Neger.«

Wilhelm wirbelte es zur Stimme herum. »Fischer! Auch schon da?«

»Entführt.«

»Simma alle.« Wilhelm deutete zum Park hinauf. Da klammerte sich Lukaschek gerade an ein Packerl in seinen Armen und starrte in die Tiefe. Wilhelm ging ein paar Schritte in seine Richtung und winkte ihm, doch sein zweiter Assistent bemerkte ihn nicht. Natürlich hatte er mit seinen über hundert Kilo Angst, die Strickleiter hinunterzuklettern. Er war definitiv nicht der Sportlichste. Jetzt schüttelte er den Kopf, und zwar wie ein trotziges Kind.

»Geh, Fischer, hilf ihm.«

»Was soll ich ihm da helfen?«, maulte sein erster Assistent.

Wilhelm zuckte nur mit dem Kinn.

Fischer trabte zur Strickleiter und rief Lukaschek etwas zu, der zeigte ihm den Vogel, Fischer rief, Lukaschek verschwand, kehrte ohne Packerl zurück, schwang ein Bein über das Geländer, verharrte. Fischer rief, Lukaschek schüttelte erneut den Kopf und umklammerte das Eisen, Fischer kletterte hinauf.

Wilhelm und Waller traten zeitgleich ihre Zigaretten aus, zündeten sich neue an und widmeten sich wieder dem Schauspiel.

»Du, der Fischer …«, meinte Waller.

»Ja, ich weiß.«

Inzwischen hantelten sich die beiden, Fischer voran, Lukaschek hintennach, Sprosse um Sprosse nach unten.

»Willst ihn nicht vielleicht …?«, regte Waller an.

»Nein, er ist ein guter Kieberer. Ich brauch ihn. Wir werden das schon irgendwie –«

»Irgendwie? Na, schauen wir einmal, was wir irgendwie –«

»Ich hab’s nicht so mit der Höhe«, unterbrach sie Lukaschek, der sich ihnen mit gesenktem Kopf näherte.

»Schoitl.« Fischer stippte einen Stein ins Wasser.

Lukaschek holte tief Luft, dann strahlte er Wilhelm an. »Was für a Glück, dass mir an Mord haben. Die Geli-Tant ist bei uns überraschend aufgetaucht. Und ich sag euch, die redt und redt, des is net zum Aushalten.«

»Na, bestens, dann sind wir komplett.« Wilhelm nahm einen weiteren tiefen Zug von der Zigarette. »Also, wir haben da einen –«

»Neger«, unterbrach ihn Fischer. »Seit wann haben wir da Bimbos in Wien?«

»Spätestens seit der Besatzung?«, fragte Waller in unschuldigstem Ton.

Er startete also bereits mit dem »Irgendwie«, der gute Waller.

»Die ist seit elf Jahren vorbei«, blaffte Fischer.

»Echt, einen Murl?« Lukaschek strahlte. »So einen wie den Harry Belafonte?«

Und Wilhelm schoss der Moment am See in den Sinn, als er beim Lauschen von Valentes »Wo meine Sonne scheint« sich nichts sehnlicher als Harmonie gewünscht hatte. Jetzt kam Lukaschek mit dem Sänger des Originalliedes daher, und Fischer würde gleich …

»Ja, so an Affen«, kam es auch prompt von seinem ersten Assistenten.

»Fischer, beherrsch dich.« »Irgendwie« war eindeutig zu wenig.

»Ma wird ja no sagen dürfen, dass ma solchane da net brauchen, oder?«, brauste der auf.

»Lieber Herr Fischer, was haben Sie eigentlich gegen Schwarze?« Waller lächelte ihn an, was mehr einem Zähnefletschen glich – was wiederum kein Wunder war, denn als anerkannter Professor hatte er auf Universitäten und in Instituten überall auf der Welt Freunde, darunter auch Aktivisten dieser Black-Power-Bewegung in Amerika, weshalb er auch konsequent den höchst ungebräuchlichen Begriff »Schwarze« verwendete, was Wilhelm jedes Mal irritierte. Jedenfalls konnte Waller plumpe Vorurteile, seien sie auch noch so unschuldig dahingeredet, um die Burg nicht ausstehen. Das hatte auch schon Wilhelm am eigenen Leibe spüren müssen.

Fischers Nasenlöcher zuckten. »Des san Viecher. Weiß man doch. Nix im Hirn, aber nur eini, eini, eini.«

Wilhelm ballte die Hände, verbrannte sich bei seiner Zigarette, die er vergessen hatte.

»Was meinen Sie mit ›eini, eini, eini‹?« Waller blieb gefährlich freundlich, während er die Tschick austrat.

Fischer stellte sich ganz knapp vor Waller hin. »Sie wollen’s wissen, ja? Sie wollen, dass ich sag, was Sie si net traun? Ja? Na, die vögeln unsere Frauen, und dann is a Pamperletsch nach dem andern da. Der nirgends hingehört. Weder da her no dort hin. Des man i Und was mach ma dann mit die armen Bauxerln? Wir stecken s’ in ein Heim. Weil die Rattler so was wie Verantwortung net kennan. Weil s’ Viecher san. Nichts anderes.«

Wilhelm hörte einerseits: Die vögeln mit ihrem langen, dicken Schwengel unsere Frauen, was wir nicht können. Er hörte aber auch, dass sich Fischer wirklich Sorgen um die Nachkommen machte. Warum nur um sie? Und warum nicht auch um die Nachkommen der weißen Besatzungssoldaten? Um die Früchte russischer Vergewaltigungen? Genau diese Frage stellte er ihm.

»Weil die net so auffalln. Die haben’s net so schwer. Aber die anderen … Die Uschi … Also mit meiner Kleinen in der Klasse ist die Johanna, ein blitzgscheites Mädel. Aber keiner redt mit ihr, net einmal die Professoren. Bloß, weil s’ dunkel is.«

Wilhelm sah ihn nur an, eine Antwort brachte er nicht zustande. Fischer war Rassist und Menschenrechtler zugleich, dieser Spagat wollte nicht in Wilhelms Hirn. Und den anderen schien es genauso zu gehen, denn sie starrten Fischer ebenso an wie er.

Der wandte sich ab und zündete sich eine Zigarette an.

Wilhelm fuhr sich mit den Händen übers Gesicht. Er musste nicht alles verstehen. Jetzt hatten sie sich einmal vorrangig um einen Ermordeten zu kümmern – wobei die Tatsache, dass der ein Farbiger war, ihm nicht unwesentlich schien. Denn natürlich war die Besatzungszeit lang genug vorbei, insofern hatte Fischer rein prinzipiell recht, Dunkelhäutige sah man seitdem eher selten. Und insofern brachte dieser Mord sicherlich nicht nur den journalistischen Blätterwald zum Rauschen, sondern ließ auch andere Rassisten aus ihren Löchern kriechen. Er musste sich zumindest bei seinem Team sicher sein, dass sich keiner im Ton vergriff. Doch wie sollte man einen, der von Menschen mit dunklerer Hautfarbe, wenn sie nicht gerade Kinder waren, nur als »Viecher« sprach, zu einer etwas objektiveren Einstellung führen?

Er grinste seinen ersten Assistenten an. »Es gibt auch andere, lieber Fischer, als deine verantwortungslosen Väter, zum Beispiel Frauen. Oder warst du nie in der Volksoper? Hast dir gar nicht ›Porgy and Bess‹ angeschaut? Von dem gerade alle reden? Das ist absolute Pflicht.« So hatte Elisabeth argumentiert, als sie ihn in das Musical geschleppt und ihm damit ein unvergleichliches Erlebnis beschert hatte.

»Nein, was soll ich dort?«, keifte Fischer zurück.

»Ja, weil es eben eine Pflicht ist, ich war auch dort. Und ich kann Ihnen sagen, Fischer, da singt eine Göttin«, brachte sich Waller nun wieder ein, »Olive Moorefield.«

»Oder die beim Grand Prix Eurovision, diese …« Wilhelm rang nach dem Namen. Besonders beeindruckend war die junge Dame nicht gewesen, und der Sieg von Udo Jürgens hatte dann sowieso alles überstrahlt. »Aus Holland. Hat was Mexikanisches gesungen.«

»Milly Scott«, sprang Lukaschek bei.

»Du hast dir das gemerkt?« Wilhelm war ehrlich erstaunt.

»Die Anneliese fragt unsere Kinder regelmäßig die Namen von di Teilnehmer ab.« Er seufzte. »Is so a Steckenpferd von ihr, der Chanson-Preis.«

»Milly Scott«, wiederholte Wilhelm und sah seinen ersten Assistenten herausfordernd an.

Fischer brummte und stapfte zur Leiche. Sie folgten ihm.

»Weißt, Fischer, du solltest überhaupt den Mund halten«, forderte Lukaschek in scharfem Ton. »Du als Fan.«

»Als Fan von was?«

»Kicken, du Schoitl. Weil, was ist mit dem Köglberger, ha?«

Wilhelm schaute zu Waller, der zuckte mit einem Fragezeichen im Gesicht die Schultern.

»Des is es ja genau«, brauste Fischer auf. »Der is so a Pamperletsch. Der Vater hat si gschlichn. Die Oma hat ihn großziehen müssen.«

»Und letzte Saison is er mit dem LASK Meister wordn«, setzte Lukaschek befriedigt den Punkt.

»Zufall.« Fischer wandte sich ab.

Die Diskussion schien für ihn beendet – durch ein Fußballargument. Nun denn, Hauptsache, sie war beendet.

»Meine Herren, können wir uns jetzt vielleicht auf den Ermordeten konzentrieren?«, bat Wilhelm und deutete auf die Leiche.

Fischer hockte sich vor den toten Mann und beäugte ihn. »Ich will dem Herrn Doktor ja nicht vorgreifen, aber ich würde sagen, dass der da vor seinem Tod ordentlich hergnommen worden is, und dann …« Er stand auf und begutachtete ausführlich die Umgebung. »Und dann übers Geländer befördert worden. Weil man die Leiche da vorne aber zu schnell entdeckt hätte, hat man sie hier unter die Brücke geschleift. Ja, ich glaub, das waren mindestens zwei Täter.«

»Ich werde Sie zu meinem Assistenten ernennen, lieber Herr Fischer«, säuselte Waller. »Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.«

Lukaschek schnaufte ebenfalls zustimmend, und auch Wilhelm nickte. So könnte es gewesen sein. Ziemlich wahrscheinlich sogar. Doch irgendetwas stimmte nicht. Der Misston, der beim ersten Anblick des Auffindungsortes zu summen begonnen hatte, tat das noch immer.

Lukaschek deutete auf den verdrehten Hintern. »Hamma eigentlich an Ausweis gfunden? Oder a Geldbörsel?«

Waller schüttelte den Kopf.

Lukaschek sah Wilhelm fragend an.

»Ja, sag dem Reiser nachher, dass er und seine Leute da fünfhundert Meter rauf und runter suchen sollen.«

»Rauf?«, fragte Fischer.

»Ja, sicher ist sicher. Weil es könnte ja, was weiß ich, ein Hund vielleicht, beim Gassigehen die Sachen …«

Wilhelms Blick flatterte über das Gelände neben dem Rinnsal des Wienflusses. Es war wenig einladend. Er zückte sein Taschentuch und wischte sich den Nacken trocken. »Sicher ist sicher.« Er wandte sich an den Streifenpolizisten, der die ganze Zeit wie ein Zinnsoldat neben ihnen geschwiegen hatte. »Wer hat ihn eigentlich entdeckt? Und wann genau?«

»Ein anonymer Anruf heute Mittag, Herr Chefinspektor, von der Telefonzelle vorn am Hietzinger Platzl. Die Zentrale hat unsere Wache informiert, und dann sind mein Kollege Steiner und ich hierher und –«

»Mann oder Frau?«

Der Polizist zuckte mit den Schultern. »Das haben wir nicht gefragt, Chefinspektor Fodor, es tut mir sehr leid. Ich werde sofort –«

»Nein, passt schon, das machen wir selbst. Und wie lange ist er schon tot, Waller?«

Der Gerichtsmediziner wiegte den Kopf. »Er ist kalt. Und er ist noch nicht wieder schlaff, Rigor mortis in allen Bereichen, das deutet auf acht bis sechsunddreißig Stunden hin. Aber für etwas Exaktes muss ich ihn mir genau anschauen, die Hitze einberechnen – na ja, du weißt eh.«

»Also heut oder gestern in der Nacht«, meinte Lukaschek, »wenn wir davon ausgehen, dass niemand a Leich mitten am helllichten Tag über die Brücken wirft.«

Wilhelm trat unter der Brücke hervor und betrachtete die hohe Einmauerung des Flusses. »Mit dem richtigen Hebel verschwindet schnell was über ein Geländer. Und hier herunten …« Er seufzte. »Wenn nicht zufällig jemand mit dem Hund raus ist oder seine Schlaflosigkeit mit einem Nachtspaziergang bekämpft hat, wird’s schwierig mit Zeugen.«

Waller brummte zustimmend. »Jugendliche Nachtschwärmer so wie in der Innenstadt treiben sich hier auch kaum herum. Bonne chance, kann ich da nur sagen. Ich werde mich jetzt auf die Socken machen.« Er winkte ihnen zu und marschierte zur Mauer. Der Wachhabende am Geländer ließ ein Seil herunter, an dem Waller seine Ärztetasche befestigte. In derselben Geschwindigkeit, wie sie hochgezogen wurde, kletterte er die Strickleiter hinauf.

»Aber der Kollege«, Wilhelm betrachtete die Brustklappe des Streifenbeamten, »Sattler wird trotzdem die Häuser der Umgebung abklappern. Schwärmt gleich zu sechst aus, dann geht’s schneller. Also gestern und vorgestern Nacht, verstanden?«

Der Mann salutierte.

Fischer ging zur Leiche zurück, sie folgten ihm. »Sollen wir nicht lieber einen Aufruf im Radio machen lassen? Der ist doch … nicht unauffällig. Den kennt sicher wer. Und wenn wir wissen, wann er zum letzten Mal gesehen worden ist, tun wir uns auch schon leichter.«

»Gute Idee.« Wilhelm klopfte ihm auf die Schulter.

Lukaschek ging in die Hocke und betrachtete den Toten von Kopf bis Fuß. »Oder wir werden die Sache einfach los.«

»Was meinst?« Fischer hockte sich zu ihm.

Lukaschek deutete auf die Schuhe.

Wilhelm durchfuhr es heiß. Die Stiefel waren ihm doch sofort aufgefallen, aber mit der anstrengenden Schulstunde in Sachen Vorurteile für Fischer hatte er sie völlig vergessen. »Natürlich! Das sind Stiefel, wie sie GIs tragen.« Er hockte sich zu seinen Assistenten. »Das Wachpersonal von den Amis sind doch Soldaten.«

»Wir informieren die Botschaft …«, fuhr Lukaschek fort.

»Und die übernimmt den Fall«, schloss Fischer.

Sie grinsten einander an.

3

»Was schenkst du mir denn da?«, säuselte Lukaschek. »Das ist aber ein schöner Kieselstein.«

Kinderlachen drang an Wilhelms Ohr. In der nächsten Sekunde trappelten schnelle Schritte über Schotter, sie entfernten sich.

Wilhelm war froh, dass das Kind weg war, er hatte jetzt wirklich keine Nerven für Geschrei und vielleicht auch noch Aufforderungen zum Spiel. Er konzentrierte sich wieder auf die hellen Flecken, die das Sonnenlicht auf seine Lider zauberte, und schmeckte der Bitterkeit des mittlerweile dritten kleinen Schwarzen nach. Jeden Moment musste der Ober ihn zum Telefon holen, jeden Moment, das konnte gar nicht anders sein.

»Die genießen den Sonntag, und wir sitzen da blöd herum«, grantelte Fischer.

»Nein, die Botschaft ist immer besetzt, und die von der Army sind sicher auch jederzeit startklar«, brummte Wilhelm zurück.

»Vielleicht is es ja net nur wegen dem Sonntag, sondern weil morgen auch noch Maria Himmelfahrt ist?«

»Geh, das Militär ist doch immer einsatzbereit. Und außerdem – sind die überhaupt so katholisch wie wir da?«

»Warum sollen s’ das nicht sein?«, fragte Lukaschek.

»Na, mir kommt’s so vor, als hätte ich da bei der Wahl vom Kennedy gelesen, dass er als Katholik im höchsten Amt was Besonderes ist. Weil die meisten eben irgendwelche anderen Christen sind.«

»Ungläubige. Noch besser«, maulte Fischer. »Also noch einmal: Warum brauchen die dann so lang?«

»Weil s’ die Leich vielleicht genauso wenig wolln wie mia«, erklärte Lukaschek in heiterem Ton.

In einem für Wilhelm entschieden etwas zu heiteren. Er schlug die Augen auf, blinzelte in den sonnendurchbrochenen Schatten des Ahorns über ihm, merkte, dass er in eine fast liegende Position gerutscht war, und setzte sich aufrecht hin. Ein Chefinspektor durfte sich nicht so gehen lassen, obwohl es Sonntag war und trotz Hitze mit dreißig Grad. Er blickte sich um. Der Gastgarten vom Dommayer war nach wie vor nur spärlich besetzt. Die meisten Menschen hatten sich wohl ins Grüne geflüchtet – wie er ursprünglich ja auch.

Er sah seine Assistenten an. »Na ja, es wird eben dauern, bis der Diensthabende den Chef erreicht, und dann muss der Wiesinger erst die richtige Ansprechperson bei denen finden. Die werden sicher gleich auftauchen. Ihr wisst doch, wie heikel die sind, wenn’s um einen ihrer Leute geht.«

Fischer lachte trocken auf. »Fodor, lass es. Wir waren halt naiv, wie wir glaubt haben, dass ma in zwei Stunden schon wieder am Wasser liegen und an Gspritztn trinken.«

Von links kam ein Blitz in Weiß und Dunkelblau, er jagte Lukaschek direkt in die Arme. Der lachte auf. »Na, jetzt hast mi aber erschreckt, Klaner!« Er griff sich theatralisch ans Herz. »Des derfst mit an alten Mann net machen.«

Der vielleicht dreijährige, etwas dickliche Bub lachte, zog den Mund mit den Fingern auseinander und riss die Augen auf. Dabei heulte er wie ein Gespenst. Lukaschek äffte ihn nach. Der Kleine bewegte die Arme wie ein Greifvogel und jaulte einer Sirene gleich. Lukaschek imitierte auch das. Sie lachten.

Lukaschek zog den Buben auf seinen Schoß und bot ihm sein Glas an. »Magst an Orangensaft?«

»Ja, bitte.« Der Bub nickte und griff mit beiden Händen nach dem Glas. Er hatte den Zug eines ausgewachsenen Biertrinkers.

»Geh, Lukki, du kannst da do net einfach fremde Kinder verhaften«, meinte Fischer.

»Wer da wen verhaftet hat. Sag, wer bist du denn? Wem gehörst du denn?« Bei den letzten Worten sah sich Lukaschek um.

Wilhelm tat es ihm gleich. Doch da saßen nur zwei junge Frauen, die ins Gespräch vertieft waren und bei denen sich keinerlei Indizien für ein Kind wie ein Tretroller oder ein Teddybär befanden, sowie ein Ehepaar, das schweigend gemeinsam eine Portion Heiße Liebe löffelte, und zwei alte Herren. Im Eingang zum Saal war der Schattenriss eines schmalen, kleinen Mannes erkennbar, in Anzug und mit, dem Umriss nach zu schließen, einem Borsalino, der rauchend in den Garten blickte und sich nicht regte. Er schauderte wohl vor der Hitze und mochte zugleich die Stickigkeit des Innenraums genauso wenig. Wilhelm verstand seine Unentschlossenheit nur allzu gut.

Der Kleine drehte sich auf Lukascheks Schoß so, dass er ihm ins Gesicht blicken konnte. »Mein Papa ist ein König.« Er nickte mit großem dunklem Blick. »Er hat eine Armee mit lauter Skeletten. Und meine Mama spielt Musik, zu der sie dann marschieren.«

»Thomas! Ja, was machst du denn?« Eine Frau Mitte zwanzig steuerte auf sie zu. »Bitte, entschuldigen Sie! Das macht er sonst nie. Er ist eigentlich mehr der Schüchterne.«

Wilhelm betrachtete die dickliche Mitte bei dem kleinen Thomas, dann jene bei Lukaschek. Vielleicht galt hier der Spruch »Gleich und Gleich gesellt sich gern«?

Lukaschek stellte Klein-Thomas auf den Boden und absolvierte einen Diener. »Gestatten, Gruppeninspektor Lukaschek. Ihr Sohn war bei uns in besten Händen, gnädige Frau.«

Sie streckte ihm die Hand entgegen. »Hodina, sehr erfreut, und vielen Dank, dass Sie auf ihn aufgepasst haben. Wie gesagt, das macht er sonst nie.«

Wilhelm stand auf und nickte Fischer zu. Sie zogen ihre Sakkos an.

Lukaschek wuschelte dem Buben durch die Haare. »Schüchtern? Du? Also ich glaub ja, dass du einen Turboantrieb hast, so, wie du herumsaust und Faxen machst. Du bist mehr so ein Turbo-Tom.« Er lachte dröhnend.

Der Kleine strahlte ihn an.

Wilhelm stellte sich nun seinerseits vor, ebenso wie Fischer. Man wechselte Floskeln über die Hitze, über Kinder mit viel Phantasie, über den Gastgarten, und währenddessen bemerkte Wilhelm, dass der Mann im Eingang zum Saal sie beobachtete. Als dieser Wilhelms Blick gewahr wurde, verschwand er im Dunkel des Innenraums, noch immer oder schon wieder rauchend. Sein Gang war eigenartig, ohne dass Wilhelm seine Irritation festmachen konnte, und sein Verhalten erst recht. Vielleicht irgendein Bekannter, mit dem er Brösel hatte? Wilhelm durchforstete sein Gehirn nach jüngsten Querelen, ging biergeschwängerte Diskussionen in seinem Stammwirtshaus durch, die Betreiber von Geschäften in seinem Grätzl, aber es wollte ihm partout nichts Passendes einfallen. Vielleicht handelte es sich bei diesem Mann um einen ehemaligen Kunden, den er eingebuchtet hatte und der ihm noch immer böse war. Nein, dem widersprach der Anzug. Egal.

Man verabschiedete sich. Kurz vor dem Saal drehte sich der kleine Turbo-Tom noch einmal um und winkte. Wilhelm merkte, dass er lächelte. Der Bub gefiel ihm. Hoffentlich machte er etwas aus seiner Begabung zu phantasievollen Geschichten.

Sie setzten sich synchron und nahmen ebenso wieder ihre Dämmerpositionen ein.

»Na, wenigstens war des a Abwechslung«, meinte Fischer.

»Schau«, fühlte sich Wilhelm bemüßigt, seine Burschen aufzumuntern, »die Spurensicherer und die anderen Kollegen müssen am Fluss ausharren. Da haben wir’s doch viel besser.«

»Ja, eh.«

Schweigen.

»Fischer, du bist einfach a Grantler«, meinte Lukaschek.

»Nur wenn ma fad is«, grantelte der zurück.

Schweigen.

»Wissts, was ma komisch vorkommt?«, fragte Fischer.

Fragendes Schweigen.

»Is euch aufgfalln, dass da weit und breit ka Stiegn zum Fluss runter is bei der Kennedybrückn?«

Lukaschek schnaufte. »Und ob!«

»Eben.«

»Was willst damit sagen, Fischer?«

In Wilhelms Hirn wurde es sonnenhell. Er setzte sich aufrecht hin. »Das ist es, Fischer, das ist es!«

»Was?« Lukaschek wuzelte sich ebenfalls in eine offizielle Haltung.

»Na, mir ist die ganze Zeit auch was komisch vorkommen. Und das ist es!«

»Was?«, wiederholte Lukaschek.

»Dass der Mörder – oder die Mörder, ja, gehen wir besser von mehreren aus«, warf Fischer in einem leicht gelangweilten Ton ein, »also, dass die das Opfer entweder irgendwo anders, wo eine Stiege is, in das Bett reingeworfen haben …«

»Und die Leiche dann mühsam bis zur Kennedybrücke geschleppt haben«, ergänzte Wilhelm.

»Oder dass sie den Mann sehr wohl von unserer Brücke runtergeworfen haben, dann zur nächsten Stiege grennt sind, von dort dann wieder zur Brücke glatscht sind …«

»Um die Leiche so wunderbar an einer Stelle unter der Brücke zu drapieren, wo sie auf keinen Fall an- oder weggeschwemmt hat werden können. Als hätten sie wollen, dass er net gefunden wird und zugleich, dass er es schon wird.«

Schweigen.

»Es passt also alles von vurn bis hinten net zsamm«, fasste Lukaschek zusammen.

»Es könnt natürlich sein, dass sie auch Strickleitern verwendet haben«, gab Fischer zu bedenken.

»Könnte sein«, stimmte ihm Wilhelm zu.

»Könnt i, war i, larifari«, beendete Lukaschek die Überlegungen.

»Chiefinspector Fodor?«

Wilhelm wandte sich der sonoren Stimme zu und sah sich einem US-Soldaten Anfang fünfzig gegenüber. Er stand auf und streckte die Hand zur Begrüßung aus. »Jawohl, Chefinspektor Fodor. Und ich nehme an, Sie sind …?«

»Colonel Rosenblum. Sehr erfreut.«

Der Mann packte seine Hand derart fest, dass Wilhelm einen Schmerzenslaut unterdrücken musste. Und während seine Assistenten den eisernen Griff durchlitten, versuchte sich Wilhelm zu erinnern, wie wichtig ein Colonel war: oberer Dienstgrad, oft für Sondereinsätze in Gebrauch.

Wilhelm zückte sein Geldbörsel und legte dreißig Schilling auf den Tisch. »Na fein, dann können wir jetzt die Übergabe des Leichnams –«

»Stopp, Mister Fodor, nicht so schnell.« Der Akzent des Mannes war nicht so richtig amerikanisch. Er klang etwas bemüht. Rosenblum war wahrscheinlich ein Emigrant, auch der Name deutete in diese Richtung.

Fischer entschlüpfte ein »Geh, net!«.

Wilhelm blitzte ihn an und wandte sich dann an Rosenblum. »Wieso? Gibt’s Probleme?«

Rosenblum deutete ihnen, sich wieder zu setzen, was sie brav taten, und nahm sich einen Sessel vom Nebentisch. Er überschlug die Beine und lächelte sie an. »Probleme? Nein. Der Tote geht uns nur nichts an.«

»Des is a Neger«, entfuhr es Fischer.

»Richtig, Mister Fischer.« Rosenblum nickte. »But not every black man is an American.«

»Er hat eure Stiefel an!«, fauchte Fischer.

»Gestohlen?« Rosenblum überschlug die Beine in die andere Richtung.

Wilhelm atmete tief durch. »Sie haben die Leiche gesehen?«

Rosenblum nickte.

»Und Sie vermissen niemanden, der ihm ähnelt?«

Kopfschütteln. »Er gehört nicht zu uns. He hasn’t any dog tag.«

»Das kann er verloren haben«, wandte Wilhelm ein.

»Das«, gewichtige Betonung des Wortes, »verlieren unsere Männer nie.«

»Tog teck?«, fragte Lukaschek.

Fischer beugte sich so zu ihm, dass er ihn gegenüber Rosenblum abschirmte, und raunte: »Was die immer um den Hals hängen haben.«

»Ah, die Hundemarke!« Lukaschek strahlte auf.

Wilhelm lächelte Rosenblum an und überschlug nun auch die Beine. »Vielleicht wurde sie ihm gestohlen?«

Rosenblum beugte sich zu ihm. »Wir vermissen niemanden.« Er hatte jedes Wort einzeln betont.

Wilhelm lehnte sich ebenfalls vor, sie waren nun beinahe Nase an Nase. »Und das haben Sie in der kurzen Zeit herausgefunden?«

»Wir sind organisiert.«

Wilhelm beschloss, sich erst einmal eine Zigarette anzuzünden. Mit dieser Entwicklung hatte er wahrlich nicht gerechnet. Konnte es tatsächlich sein, dass der Tote aus Afrika war? Oder aus Deutschland? Oder aus Österreich? England? Frankreich? Italien? Dass er tatsächlich die Stiefel gestohlen hatte? Waren sie ihren Vorurteilen aufgesessen? Er bot, gerade noch im Zeitrahmen des Anstands, dem Ami eine Zigarette an, der sie auch nahm. Sie pafften.

»Colonel, ich danke Ihnen für diese Information. Aber wenn es sich nun herausstellt, dass der Tote doch ein amerikanischer Staatsbürger –«

»Auch dann sind wir nicht zuständig. In this case you’ll better contact the embassy again.«

Sein Wechsel zwischen den Sprachen war definitiv nicht nachvollziehbar – und Wilhelm ärgerte sich über diesen unnötigen Gedanken. Viel wichtiger war doch, dass sie nun mit einem malträtierten und ermordeten »black man« dasaßen, dessen Todesumstände mehr als zweifelhaft waren, wie sie kurz vor dem Eintreffen des Colonels festgestellt hatten.

Rosenblum stand auf und faltete die Hände mit einem Klatschen. »Good luck, wie wir Amerikaner sagen. Nice to meet you.« Er salutierte und stolzierte davon. Ein Rauchkringel vor dem Dunkel des Saals war das Letzte, was Wilhelm von ihm sah.

4

Die Abendsonne hockte auf dem Gallitzinberg und rollte ihre glutroten Bänder über Ottakring hinweg bis zu den Firsten der Dachlandschaft rund um das Allgemeine Krankenhaus. Wilhelm liebte diesen Anblick. Die Gerichtsmedizin in der Sensengasse lag perfekt, um einen traumhaften Sonnenuntergang zu beobachten. Womit wieder einmal bewiesen war, dass jedes Ding seine zwei Seiten hatte: Leichen in Purpur – ein Gegensatz und gleichzeitig eine poetische Einheit.

Er wandte sich wieder dem Geschehen zu, das eigentlich noch keines war. Denn sie standen erst am Beginn der Leichenöffnung. Blümel, Wallers Assistent, war gerade dabei, den Toten zu entkleiden. Lukaschek lehnte am benachbarten Tisch und widmete sich dem Packerl, das er zum Tatort mitgebracht hatte. Es entpuppte sich als geschickt gefaltetes Geschirrtuch, das drei doppelte Brote mit Fleischlaberln beinhaltete. Seine Anneliese sei einfach die Beste. Man habe ihn ja nicht nur – Gott sei’s gedankt – von der Geli-Tant weggeholt, sondern auch vom Mittagessen, das müsse er nun nachholen.

Fischer entschlüpfte ein Seufzer.

Lukaschek betrachtete die drei Doppeldeckerbrote, seinen Kollegen, die zwei Stück Gugelhupf, die sich auch noch im Geschirrtuch befanden, und gab Fischer ein Brot. Der bedankte sich ungewohnt höflich. Er schien knapp am Verhungern gewesen zu sein.

Waller lehnte am übernächsten Tisch und studierte die Arbeiter-Zeitung. Er hatte sich von Wilhelm überzeugen lassen, dass man alle Meinungen kennenlernen sollte, um sich ein möglichst lückenloses Gesamtbild einer Sache machen zu können. Jetzt zuckte er kurz mit dem Kopf. Wilhelm lugte über Wallers Schulter in die Zeitung. Offenbar las er den Kommentar mit dem Titel »Die langhaarige ›Gefahr‹«, in dem der Verfasser der Frage nachging, warum der Ku-Klux-Klan, der deutsche Kanzler Erhard, sein Ost-Pendant Ulbricht und der noch östlichere Breschnew in dem Urteil einig waren, dass junge Männer mit langen Haaren zutiefst zu verurteilen seien. Es waren sehr amüsante Betrachtungen, wie Wilhelm bei der Morgenlektüre selbst festgestellt hatte.

Fischer knabberte die Rinde des Deckelbrotes ab. »Die Uschi wird mir das lange nicht verzeihen.«

»Geh, die weiß inzwischen doch, wie das so ist bei unserem Beruf«, wandte Lukaschek ein.

Fischer schlenderte ganz langsam zu seinem Kollegen. »Du hast deine Bangert jeden Tag am Abend, ich hab die Uschi vielleicht, wenn’s gut geht, einmal in der Wochen. Die Alten –«

»Geh, red net so, das sind ihre Großeltern«, mauzte Lukaschek.

»Des san … Wurscht. Jedenfalls wollen s’ net, dass ich sie unter der Wochn seh, weil sie sonst in der Schule Probleme hat!« Seine hohe, nachäffende Stimme vermittelte eine Mischung zwischen Unglauben, Verachtung und Schmerz. »Und dann haben wir einmal einen Sonntag miteinander, und dann holen sie mich, weil die anderen Trotteln ihre Sachn net auf die Reih kriegn, und dann haben wir da an Neger, der ka Ami is und scho gar ka GI, und dann sitzen wir da und warten drauf, dass da irgendan Pickerl auf seinem Hintern is, das uns sagt, wer er is und warum er hamdraht wordn is.«

Er hätte hungrig bleiben sollen, das hatte ihn schweigsam gemacht.

»Ja, da schau her! Schau her da, ja!«, meldete sich Blümel zu Wort.

Wilhelm trat mit seinen Assistenten zur Leiche. Blümel hielt ein zu einer Kugel sehr klein zusammengeknülltes Stück Papier in der Hand.

»Hat sich verkrochen in der kleinen Tasche, ja, das hat er, sich verkrochen«, erklärte der Hilfsgerichtsmediziner.

»Wenn Sie die Tasche für die Taschenuhr meinen, Blümel«, maulte Waller herüber, »dann benennen Sie sie auch so, wenn ich bitten darf. Akkuratesse, Blümel, was predige ich Ihnen immer wieder? Akkuratesse.«

»Taschenuhr?«, schmatzte Lukaschek.

»Ja, verehrter Kollege. Dafür wurde einst im sonnigen San Francisco diese kleine Tasche oberhalb der großen auf der rechten Seite einer jeder Jeanshose eingenäht. Oder dachten Sie, es sei für eine Notfallration?« Waller grinste Lukaschek an.

Der biss demonstrativ in das zweite Fleischlaberlbrot.

Fischer legte die Jause ab, schnappte sich eine Pinzette vom Bestecktisch, zückte sein Taschentuch und entfaltete mit behutsamen Bewegungen das Papier auf dem Nebentisch. »Eine Notiz. Sogar noch zum Derlesen.«

Wilhelm beäugte sie. »›Hotel Valerie, Wednesday, 1200. Red rose‹.« Er sah auf. »1200? Brigittenau? Da gibt’s jetzt auch ein Hotel Valerie?«

»Wieso ›auch‹?«, fragte Lukaschek.

»Na, ich kenn nur das in der Taborstraßen, im zweiten Bezirk, das wäre dann 1020.«

»Ob die Amerikaner schon unsere neuen Postleitzahlen verinnerlicht haben?«, zweifelte Waller hinter seiner Zeitung. »Nach bloß einem halben Jahr?«

»Kann i mir net vorstellen«, gab ihm Lukaschek recht.

»Was sonst?« Wilhelm sah sie auffordernd an.

»Rote Rose«, sinnierte Fischer, »das ist ein Erkennungszeichen bei einem Rendezvous.« Er grinste breit. »Hat er eine strenge Madame erwischt, und die hat’s dann ein bissel zu gut mit ihm gmeint, und da hat sie dann gemeinsam mit ihrem Gschamsterer die Leich entsorgen müssen. I sag nur: Auf, auf in die üblichen Hütten, und schon hamma den Fall geklärt!« Er lachte meckernd.

»Na, Fischer, jetzt ignorieren Sie aber Ihre eigene blitzsaubere Analyse.« Waller raschelte die Zeitung zusammen und gesellte sich zu Blümel, der gerade Proben vom Dreck auf der Leiche nahm.

»Na, ma wird ja no an Spaß machen dürfen«, knurrte Fischer. »Immerhin war er ja in einem Hotel mit einer roten Rose verabredet.«

»Ja, aber das Valerie«, wandte Wilhelm ein, »ist Kategorie A. Seit letztem Jahr. Also, wenn es das im Zweiten ist.«

Fischer deutete auf den Zettel. »Da steht vorher ›Mittwoch‹, also vor der Zahl. Es ist alles in Englisch, also was ist, wenn …«

Wilhelm schnappte sich die Notiz. »Ja, wenn der Tote doch ein Ami ist, und nicht nur das, sondern auch …«

»Ein Soldat«, ergänzte Fischer. »Weil beim Heer gibt ma die Uhrzeit doch immer in Hunderter an, oder?«

»Na, das is ja schon amal was«, schmatzte Lukaschek, »a Treffn am Mittwoch z’Mittag im Valerie.«

»Nein, Lukki!« fuhr ihn Fischer an. »Verstehst du nicht? Englisch, Stiefeln, Uhrzeit? Jetzt kann die Botschaft nicht mehr leugnen, dass der da zu ihr gehört! Und wir haben morgen wenigstens noch einen Tag frei.«

Wilhelm legte den Zettel behutsam ab. »Vergiss es, Fischer. Ich hab so das Gefühl, dass die sehr wohl wissen, wer der da ist. Aber warum sie ihn verleugnen?« Er zuckte mit den Schultern und zündete sich eine Zigarette an.

Waller streifte sich die Handschuhe über. »Meine Herren! Eine Vertretung, die ihre Mitglieder nicht mehr kennen will, das klingt gar nicht gut.«

»Ja, gar nicht gut«, echote Blümel.

»Ja, dann schauen wir einmal, ob uns der gute Mann erzählen kann, warum er so unbeliebt ist.« Waller beugte sich über die Leiche und studierte jeden Quadratzentimeter Haut, begleitet von gelegentlichen »Hmhms«. Dann ein Ächzen, als er und Blümel den Körper wendeten. Wieder nur Seufzer und »Hms«. Wilhelm sah seine Assistenten an, die ihn, sie runzelten alle drei die Stirn. Und wie zur Bestätigung ihrer dunklen Ahnungen meinte Waller schließlich, dass auch keine signifikanten Narben vorhanden seien, weder Blinddarm noch Kampfverletzungen, was erstaunlich sei für einen vermeintlichen Soldaten. Nun seufzte auch Wilhelm. Waller zog das Tischchen mit dem Chirurgenbesteck zu sich.

Wilhelm lehnte sich an den übernächsten Tisch. Es reichte schon der Geruch nach Blut und Leiche, er musste wahrlich nicht zum hundertsten Mal alle Einzelheiten sehen, die einen Menschen im Innern ausmachten. Er nahm die Zeitung auf. Am Vorabend hatte er zu viele lustige und feuchtfröhliche Stunden in seinem Stammwirtshaus Zur Stadt Brünn verlebt und war heute Morgen dementsprechend schwer aufgestanden. Das hatte die Morgenlektüre bis zu eben jenem Kommentar über die neue Haarmode verkürzt. Was gab es sonst noch Spannendes? Ah ja, China verkündete einen neuen »Sprung nach vorn«, und zwar in revolutionärer Atmosphäre, was wohl neuerliche Säuberungen bedeutete. Dieser Mao war ein brutaler Hund, und es war ihm unverständlich, wie so mancher Student diesen Mann in den Himmel heben konnte.

»Wir hatten Huhn«, etwas Feuchtes platschte auf eine Platte, »ja, ein Grillhenderl mit Schwarzbrot als Henkersmahlzeit«, verkündete Waller. »Dem Geruch nach zu urteilen, schwamm es in Bier den Schlund hinunter.«

»Und wie lange vor seinem Tod?«, fragte Lukaschek.

»Nun, nicht mehr als eine oder zwei Stunden.«

»A Wunder, dass er sich dann, wie er geschlagen worden is, net angespieben hat.« Er grunzte zufrieden. Jetzt war wohl der Gugelhupf dran.

Wilhelms Blick flog über den Artikel neben den Chinesen. Da pudelte sich die Zeitung noch immer über den mysteriösen Besuch oder eben Nicht-Besuch von Otto Habsburg in Österreich auf. Sollte der einstige Kronprinz doch seine Leute hierzulande auf ein Plauscherl treffen, er schaffte es sicher nicht, die Monarchie wiederauferstehen zu lassen. In diesem Punkt waren die Sozialisten einfach ein bissel hysterisch.

»Unser Freund hier scheint an Diarrhoe gelitten zu haben«, verlautete Waller.

»Deswegen des Grillhenderl«, meinte Lukaschek, »des is ja recht schonend.«

»Generell kommt mir der Verdauungstrakt etwas beleidigt vor. Das muss ich mir noch genauer anschauen.«

»Das hilft uns aber bei der Identifizierung net besonders«, maulte Fischer.

»Geduld, mein Freund, Geduld. Ich kann nicht zaubern.«

Wilhelm konnte einen Gähnanfall nicht unterdrücken. Im Grunde sollte er ins Bett gehen und sich dieser heiklen Sache morgen möglichst ausgeschlafen widmen.

Sein Blick fiel auf den kleinen Artikel rechts oben. »Das gibt’s doch nicht!«

»Was, Chef?« Lukaschek spazierte zu ihm.

»Na, die Amerikaner haben schon wieder eine Atombombe verloren!«

»Was? Eine Bombe?«

»Eine Atombombe.«

»So eine, wie sie sie in Japan haben fallen lassen?« Lukascheks Frage klang weniger nach Frage denn mehr nach Alarmierung.

»Nehme ich an. Oder gibt’s da mehrere Arten?«

»Keine Ahnung«, brummelte es vom Seziertisch. »Ist nicht mein Fachgebiet.«

»Na, egal. Jedenfalls suchen sie jetzt … Moment … in den seichten Gewässern vor Puerto Rico nach einer verloren gegangenen Übungsbombe. Nicht zu fassen.«

»Das ist jetzt die zweite heuer, oder?«, merkte Waller an.

»Die zweite?« Fischers ohnehin schon hohe Stimme kiekste. »Die haben doch auch drüben in Deutschland ihr Klumpert herumstehen! Und wenn die da was nachliefern und über Österreich fliegen …«

»Dürfen sie nicht«, dozierte Lukaschek, »wir sind neutral.«

Fischer schnaufte. »Und was heißt überhaupt ›die zweite‹?«

Wilhelm faltete die Zeitung zusammen. »Im Jänner ist eine B-52 mit einem Tankflugzeug kollidiert und über Spanien runtergekommen. Es kann sein, dass der Bomber bestückt war. Genaues weiß man nicht. Also zumindest ich nicht, ich habe das nicht so weiterverfolgt.«

Lukaschek starrte ihn mit großen Augen an. »Was heißt ›mit einem Tankflugzeug kollidiert‹?«

Waller stieß sich vom Tisch ab, verschränkte die Hände und streckte sie durch. »Nun, vor Kurzem hat mir das ein freundlicher Herr auf einer Dinner-Party nach dem dritten Cognac erklärt. Weil inzwischen sowohl die Amerikaner als auch die Russen Atomwaffen besitzen, die Russen allerdings den Sputnik ins All geschossen haben, womit klar ist, dass sie nun auch Raketen dorthin befördern können, müssen die Amerikaner die Zeit zwischen Alarm und Gegenschlag um ein Vielfaches verringern. Das geht nur, indem sie ständig Bomber in der Luft halten. Und die werden während des Fluges aufgetankt.«

Schweigen.

»I mein, i träum!« Lukaschek faltete das Geschirrtuch konzentriert zusammen. »Sie sagen, da fliegen dauernd Atombomben über uns drüber?«

Waller stieß ihn mit dem Ellenbogen in die Seite. »Na, freuen Sie sich doch, Lukaschek, die ganze Welt wird ständig beschützt!«

»Ja eh, da stehen sich zwei mit einer Puffn gegenüber, und keiner bewegt sich. Aber was is, wenn eine davon irrtümlich losgeht?«

Fischer holte tief Luft. »Amerika is weit weg, und Russland a Es hat uns in Österreich ja auch nix gmacht, wie das in Japan passiert is.«

»Ja, das hat uns auch nichts gemacht, nein, hat es nicht«, bestätigte Blümel.

Die beiden Männer nickten einander bekräftigend zu.

Wilhelm marschierte zur Leiche. »Ja, Männer, interessante Geschichten, aber nicht unser vorrangiges Thema. Mein lieber Bertl, können wir uns wieder unserem Kunden zuwenden? Wenn ihn schon die Amerikaner ignorieren, wollen wenigstens wir ihn Gerechtigkeit erfahren lassen.«

Fischer stellte sich zu Wilhelm. »Ja, wollen wir, is ja auch a Mensch.«

»Was für eine Erkenntnis, Fischer.« Wilhelm grinste ihn an.

»Ich hab nix gegen die«, fuhr der auf, »ich mag nur net, wenn sie sich schlecht benehmen.«

Wilhelm legte die Hand auf die Schulter seines ersten Assistenten. »Fischer, der Krieg und die Besatzung sind lange vorbei, genau einundzwanzig beziehungsweise elf Jahre. Das waren andere Zeiten.«

»Nein, Chef, so einfach is des net. Was, wenn der da a Kind gmacht hat, er sich«, er ruderte mit den Armen, wohl um nach Worten zu suchen, »er sich jetzt daran erinnert, es haben will, aber der Mann, der inzwischen den Pamperletsch großgezogen hat, ihn nimma hergeben will? Hm? Streit, bumm, aus.«

»Nun, das könnte sein«, fühlte sich Wilhelm bemüßigt einzuräumen, »aber die Wunden, Fischer, die Wunden!«

»Also«, zog Waller das Wort, was ihm Aufmerksamkeit schenkte. »Blinddarm vorhanden, wie erwartet, Galle auch. Kein klar ersichtlicher Herzfehler. Die Knochen werden wir noch röntgen. Und das Gebiss – übrigens sehr regelmäßig und gepflegt – bekommt ihr auch für einen Vergleich.« Waller patschte die Hände zusammen. »Tja, fürs Erste war das noch nicht besonders ergiebig, aber wir nehmen ihn uns noch genauer zur Brust, gell, Blümel?«

»Jawohl!«

»Wir schauen uns jetzt noch einmal die äußeren Verletzungen ausführlicher an. Vielleicht kann ich euch dann sagen, womit sie ihm vor seinem Tod zugefügt wurden.«

Wilhelm lockerte sich die Krawatte. Ein Bier, ein Königreich für ein Bier. Hoffentlich brachten die Hausbefragungen durch die Streifenhörnchen etwas. Doch es wollte sich partout kein optimistisches Gefühl bei ihm einstellen.

5

Wilhelm hämmerte gegen die Tür der Stadt Brünn. Die Uhr zeigte zwar bereits sechs nach elf, aber in seinem Stammlokal brannte noch Licht. Die Herrin des Hauses, Wilma, war hoffentlich zu Bett gegangen, denn besser als sie eignete sich ihr Mann Otto als Schutzengel der Trostlosen. Er war immer für einen geschwinden Schlummertrunk zu haben – oder zwei.

Wilhelm schloss die Augen und schickte ein Stoßgebet ins Innere. Die Stadt Brünn war dank ihrer Nähe zum Theater in der Josefstadt und dem Forum-Kino eines der an einer Hand abzuzählenden Wirtshäuser in der Stadt, das überhaupt an einem Sonntagabend offen hatte. Die anderen waren für diese Uhrzeit viel zu weit entfernt. Und er brauchte jetzt wirklich noch dringend ein großes Bier. Seine liebe Perle Else verweigerte ihm den Kauf desselben seit ein paar Wochen, weil sie angeblich Schmerzen im Rücken hatte. Wilhelm vermutete vielmehr, dass es mit diesem peinlichen Moment zusammenhing, als sie ihn halb ausgezogen mit Speibe vor der Couch vorgefunden hatte.

So ein Ausrutscher passierte ihm wirklich äußerst selten, sie brauchte sich nicht so aufzuführen. Immerhin hatte er damals einen ganzen Abend lang dem Poeten, einem anderen Stammgast in der Stadt Brünn, Paroli geboten. Diesem alten Nazi, der sich geschickt aus der Porony-Affäre gezogen hatte, aber deswegen um nichts weniger nach wie vor seine Hassbrocken in die Gegend schleuderte. Wilhelm klopfte sich noch immer auf die Schulter, wenn er daran dachte, wie er dessen abstruse Welt auseinandergenommen hatte. Dafür waren allerdings viele Biere und ein paar Schnäpse notwendig gewesen. Da konnte der stärkste Mann schon einmal die Kontrolle über seine Peristaltik verlieren, wenn er sich schlussendlich in sicheren Gefilden wähnte. Aber Else hatte ihm schon mehrmals zu verstehen gegeben, dass sie so ein »Unbenehmen«, wie sie es nannte, bei einem Mann wie ihm, in dieser Position und mit fünfunddreißig Jahren, für nicht angebracht hielt.

Er hämmerte erneut.

Und in der nächsten Sekunde quietschte der Schlüssel im Schloss. Die Tür ging ein paar Zentimeter auf, und Ottos Glubschaugen wurden sichtbar. »Ah, Sie sind’s.« Er öffnete.

»Ich weiß, geschlossene Gesellschaft.«

»Oder so. Der Herr Wickerl is no da, und auch der Schurli. Und a Neuer. Ganz a Schweigsamer, aber ein guter Gast. Hat die letzten vier Mal nur vom Besten trunkn und dann auch no ordentlich …« Er rieb die Finger aneinander und nickte.

»Na, zum Reden bin ich eh nicht da.« Wilhelm betrat das Wirtshaus.

Sofort schoss ihm Schweiß aus allen Poren, denn in der Gaststube war es heißer als auf der Gasse und stickig wie in einer Waschküche. Sein Blick flog unwillkürlich zum Fenster neben der Budel. Die blickdichten Vorhänge waren vorgezogen. Und sie würden es auch bleiben, denn so konnte ein kontrollierender Streifenbeamter wenigstens so tun, als bemerke er nicht, dass Otto noch immer ausschenkte.

Wilhelm seufzte und stellte sich zu den anderen drei Nachtschwärmern an der Theke. Man begrüßte einander mit Kopfnicken. Herr Wickerl und Schurli senkten sofort wieder die Nasen in die vor ihnen stehenden Biergläser, nur der Fremde drehte sein Achtel Rot am Stiel und lächelte ihn weiterhin an. Er war um die fünfzig, eher schmalbrüstig, korrekt mit Anzug bekleidet und hatte auf dem Wangenknochen sowie oberhalb der wie gemalten schwarzen Augenbraue jeweils eine Narbe. Wilhelm spürte, wie ihn der andere beim Aufhängen des Sakkos auf der Garderobe beobachtete. Er warf ihm einen schnellen Blick zu – der Neue tat so, als entferne er ein Haar von seinem Ärmel. Seltsam, suchte er nun Anschluss oder nicht?

Aber die Schüchternheit war Wilhelm nur recht, er brauchte heute einfach Ruhe. Das große Blonde stand schon für ihn bereit, er nahm einen ausführlichen Zug. Schlagartig fühlte er sich um Klassen besser. Er lockerte sich die Krawatte noch weiter und öffnete den obersten Hemdknopf. Was für ein Tag! Und der morgige würde nicht nur keinesfalls besser, sondern noch viel anstrengender werden. Selbst wenn das Personal des Hotels sich – ziemlich wahrscheinlich – an den dunkelhäutigen Gast erinnerte, musste das nicht bedeuten, dass sie auch wussten, wer er war. Der Zettel beschrieb nur eine Verabredung, wie sie so oft für Hotels vereinbart wurde: eine Besprechung, die nicht jeder wie in einem stadtbekannten Café mitbekommen sollte und deswegen an einem neutralen Ort stattfand.

Wilhelm trank das Glas leer und orderte das nächste.

Und selbst im höchst unwahrscheinlichen Fall, dass Fischer mit seiner spaßigen Bemerkung von wegen strenger Lady in die Nähe der Wahrheit gekommen war, half das auch nichts. Denn Kunden von solchen Damen gaben nie ihren richtigen Namen an.

Schluck.

Aber verlangte ein Kategorie-A-Hotel bei der Zimmervermietung nicht Ausweise?

Schluck.

»›Die Welt steht auf kein Fall mehr lang, lang, lang, lang, lang, lang‹«, krächzte beziehungsweise sang Schurli plötzlich.

»Was soll das jetzt?«, schnauzte Herr Wickerl. Mit der ganzen Autorität seiner rund siebzig Jahre warf der dem Störenfried einen scharfen Blick zu und strich mit dem Zeigefinger über den weißen, dicken Schnurrbart.