Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ginkgo éditeur

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Französisch

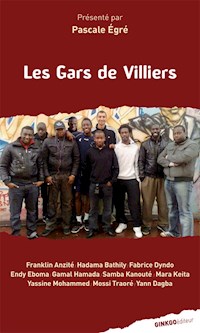

"Nous sommes dix Français à la peau colorée, enfants d'immigrés venus d'Afrique et du Maghreb, enfants du bitume.

Dix gars soudés par leur cité sensible, les zigzags dans le bizness et la quête du droit chemin.

Notre livre n'est pas une biographie. Nous avons voulu raconter nos vies, y compris côté obscur, mais aussi donner notre avis, sans esquiver nos divergences, sur des thèmes dont nous débattons sans fin au pied de nos tours.

Nous avons aussi voulu dire à la génération qui nous suit, à nos p'tites soeurs, à nos p'tits frères, à ceux de notre cité des Hautes-Noues, à Villiers-sur-Marne, comme à ceux des autres quartiers et des autres villes, qu'il est toujours possible d'avancer, toujours possible de s'en sortir et de réaliser ses rêves. La preuve : ce livre".

À PROPOS DES AUTEURS

Ouvrage collectif présenté par

Pascale Égré :

Franklin Anzité - Hadama Bathily - Fabrice Dyndo - Endy Eboma - Gamal Hamada - Samba Kanouté - Mara Keita - Yassine Mohammed - Mossi Traoré - Yann Dagba

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cher lecteur,

Ginkgo éditeur a choisi de commercialiser ses livres numériques sans DRM (Digital Right Management) afin de vous permettre de lire nos ouvrages sur le support que vous souhaitez, sans restriction. Merci de ne pas en abuser et de ne pas diffuser ce fichier sur les réseaux peer-to-peer.

Bonne lecture.

© Ginkgo éditeurwww.ginkgo-editeur.fr 34/38 rue Blomet 75015 Paris

Rejoignez-nous sur Facebook

Remerciements particuliers à Jacques Descayrac, Marwan Mohammed et Laurence Verrand.

Présenté par Pascale Égré

Les Gars de Villiers

Franklin Anzité - Hadama Bathily - Fabrice Dyndo - Endy Eboma - Gamal Hamada - Samba Kanouté - Mara Keita - Yassine Mohammed - Mossi Traoré - Yann Dagba

Ginkgo éditeur

Avant-propos

Récit de « banlieusards » que le foot, l’école, les filles, les embrouilles et la religion ont fait se trouver, se perdre, s’ouvrir les uns aux autres et se raconter.

Nous ne sommes pas les porte-parole d’une banlieue pointée du doigt, non. Pas là non plus pour dire que ces ghettos sont tout noir ou tout blanc. Ils sont comme partout. Des familles y vivent, des projets, des associations, des histoires d’amour qui donnent des mariages heureux et d’autres moins. C’est notre cité avec, comme ailleurs, son lot de tristesse, ses flics et ses bandes qui se tapent dessus sans savoir toujours pourquoi.

Des parents partis d’Afrique dans cette quête de « l’avenir meilleur » ayant eu pour seul accueil des combinaisons d’éboueurs et de femmes de ménage. Le Paris des logements sociaux, des rats et des appartements miteux pour nos familles nombreuses.Les Hautes-Noues enfin, ce dénominateur commun.

Les mêmes étés, les mêmes hivers et toujours ces mêmes flics, ces gardes à vue et ces parloirs...

Mossi a sans doute compris le premier que le temps passait, que nous n’aurons pas tous les étés 17 ans et qu’il était temps de laisser autre chose que des photos de vacances ou nos vagues souvenirs de ces nuits sous un immeuble où on refaisait le monde.

Que demain c’est loin, mais qu’aujourd’hui est déjà fini…

Il a saisi que la cité, ça rassemble, ça mélange, que la vie ici nous fait parfois des coups bas, mais qu’elle te fait grandir aussi comme nulle part ailleurs.

Hadama Bathily - juin 2011

Introduction

Ce livre, ce sont les gars de Villiers-sur-Marne qui l’ont voulu. Pour « laisser une trace » et « porter des voix de la banlieue ensemble ». Pour « balayer les préjugés » et surtout démontrer que « même quand on est issu d’un milieu social défavorisé et qu’on grandit dans une cité, on peut s’en sortir. »

Enfants d’une des dernières vagues migratoires africaines, ces dix jeunes hommes âgés de 25 à 27 ans ont grandi aux Hautes-Noues, un ensemble de plus de 1200 logements érigé à partir de 1969 sur les terrains maraîchers et les marécages de cette commune du sud-est de l’Île-de-France. Graines de bitume, Endy, Fabrice, Franklin, Gamal, Hadama, Mara, Mossi, Samba, Yann et Yassine se définissent d’abord comme « un groupe d’amis issus d’un même quartier ». Une bande, diraient certains, soudée par de « folles aventures » et une solidarité qu’ils revendiquent comme « la valeur qui a fait (leur) force. » En commun, ils ont les souvenirs d’enfants de parents travailleurs exilés. Ensemble, ils ont vécu ces bêtises de l’adolescence où se frôle et se franchit parfois le pas de la délinquance. Ayant grandi avec un ballon rond, ils ont cette passion du football qui a contribué, jaugent-ils, à les écarter du « mauvais chemin ». Éduqués dans la religion, ils partagent une foi qui s’affirme pour la plupart aujourd’hui dans un islam néo-communautaire* qui balise leur « droit chemin ».

* Islam néo-communautaire : Le chercheur Farad Khosrokhavar définit ainsi l’islam des dernières générations des banlieues, un « nouvel » islam à l’opposé de l’islam radical qui se développe chez les jeunes des quartiers difficiles depuis la fin des années 1980. Voir F. Khosrokhavar,L’Islam des jeunes, 1997.

L’idée d’un livre est née à l’époque du collège et du lycée, pour « raconter les manigances qu’on faisait dans le dos des profs et des parents ». Elle s’est affermie dans leur goût à monter des projets ensemble, souvent dans le cadre d’associations. Elle s’est consolidée grâce au sociologue Marwan Mohammed, enfant du quartier et grand frère de Yassine, qui leur a mis le pied à l’étrier au printemps 2007. C’est à l’orée de la vingtaine, quand leurs itinéraires commençaient à diverger, qu’ils ont décidé d’écrire un livre ensemble, pour « affirmer une trajectoire commune » et « témoigner du désir de réussite qui (les) animaient. »

Contactée par Marwan Mohammed via l’un de ses confrères sociologue, journaliste un temps spécialisée sur l’actualité des banlieues, j’ai rencontré les garçons pour la première fois à l’automne 2007. Très vite, le choix de les faire travailler par grands thèmes – origines, cité, foot, vol, drogue, police, religion, amour et filles, racisme et identités, politique... – s’est imposé. Leurs contributions individuelles écrites, dont sont issus la majorité des textes, ont été complétées par des entretiens collectifs. Au fil de nos rendez-vous à Villiers-sur-Marne ou à Paris, un noyau dur du groupe s’est précisé. La question d’inclure une ou plusieurs filles dans le projet – ce qui ne correspondait pas à la réalité de leur vécu au quartier – s’est posée. Au final, ils sont donc dix garçons, dont un seul est d’origine maghrébine et les neuf autres d’origine africaine.

Respecter la justesse, la fraîcheur ou la gravité de leur tchatche comme l’aspect « art brut » de leur façon d’écrire ou de s’exprimer, valoriser leur sens aigu de l’échange et du dialogue, ce que restitue notamment le chapitre IX sur la politique, respecter enfin chaque individu tout en faisant vivre le collectif au cours de ces quatre années durant lesquelles leurs regards sur certains thèmes ont bien sûr évolué : tels étaient les défis que j’ai tenté de relever de mon mieux. Il s’agissait de les aider à livrer leur « vérité » sans voiler son « côté sombre », pour mieux signifier à leurs cadets qu’il ne s’agit pas de la voie à suivre.

Tâtonnements, à-coups, éclats de rire, engueulades,vannes et débats sans fin, périodes de rendez-vous réguliers et de coups de fil distanciés se sont succédés. Jusqu’à cette quête, entamée début 2010, d’un éditeur capable de relever le pari et qu’ils ont eux-mêmes su dénicher et convaincre : Reynald Mongne, de Ginkgo Éditeur.

Une dernière ligne droite d’un an de travail où chacun des dix a su prendre sa part « à donf ».

Sur la durée, Mossi la Malice a été, de A à Z, le pilier du projet et le relais permanent auprès du groupe. Mara et Fabrice, intimidés par l’écrit, ont été les plus vifs et les plus assidus dans des débats où Yassine l’étudiant, l’intello de la bande, se retrouvait souvent seul contre tous ! Voyageur, Franklin le footballeur a joué le jeu malgré les distances. Endy le sensible, et le plus ponctuel, a pondéré le tout par son pragmatisme. Hadama le poète a tant soigné ses écrits qu’ils lui valent l’admiration de tous. Yann, le gars des pavtars arrivé sur le tard, a su prendre le train en marche d’une main de danseur. Samba, fidèle, discret et toujours à propos, Gamal avec son goût tourmenté du détail, ont apporté leur bon sens et leur humour. « Unis en toutes circonstances, nous le resterons avec ce livre, écrivaient-ils à trente maisons d’édition triées sur le volet. Au nom de ceux qui nous ont aidés. Pour qu’ils soient fiers d’avoir cru en nous. »

Pascale Égré - août 2011

Note de l’éditeur : les termes d’argot employés par les auteurs sont définis dans un lexique situé en fin d’ouvrage.

I Origines

Leurs premiers pas, ils les ont esquissés dans un « 20 m2, cinquième étage sans ascenseur » de la capitale, écrit Gamal. « La porte de l’appartement n’était qu’une porte factice, sans poignée ni serrure », raconte Hadama. Paris 18e, Paris 11e, la Goutte-d’Or ou Bastille, parfois l’unique pièce d’un foyer Sonacotra ou d’un premier HLM à Créteil. Le père est éboueur pour la Ville de Paris ou agent d’entretien à la RATP. La mère attend le petit suivant, dont la naissance oblige à se tasser un peu plus. On rêve de pousser les murs jusqu’à ce que la « demande » aboutisse. « 1989, c’est l’année de mon arrivée à Villiers-sur-Marne, dans la cité des Hautes-Noues », résume Mara dans saBio express. Le déménagement dans un « grand appartement » de ce quartier de la banlieue sud marque le début des souvenirs.

L’« origine » devient bientôt « un truc trop vaste ».Fils d’immigrés, « Français de deuxième génération »,cela se sent bien sûr « dans le regard des gens ». Mais on le découvre d’abord dans tout ce qui sépare la maison de l’école : les dialectes, les coups de fil au pays, les visites aux « oncles » avec les « gamelles ». « La différence » s’impose dans les non-dits, dans ce « mal du pays » qui imprègne le quotidien du foyer, dans ce silence d’exilés qui taisent leurs parcours autant que la présence au bled d’un grand-père « ancien combattant de l’armée française ». « D’où on vient, c’est pas des sujets qu’on abordait avec eux ».

Pour ce chapitre, la plupart sont allés interroger leurs parents, pour la première fois. Gamal, qui le raconte au passé simple des contes, le sait désormais : « Mon père est né le 7 août 1951 dans l’une des îles de l’archipel des Comores. À l’âge de 18 ans, il quitta les Comores pour l’île de la Réunion qu’on appelait alors l’île Bourbon. Il arriva en France via Marseille. Dans cette belle ville du Sud, il débuta comme coursier... »

P.É.

Samba

Les racines et le téléphone

Comme vous l’avez remarqué, mon nom a une connotation africaine.

L’Afrique, terre de richesses, avec ses traditions, ses cultures... et sa nombreuse main-d’œuvre. C’est de ce continent qu’est arrivée l’une des dernières vagues d’immigration en France, et entre autres celle qu’ont connue mes parents. Par nécessité comme dans l’espoir d’une meilleure vie, ils ont débarqué ici, mon père au milieu des années 1970 et ma mère à la fin.

Mes parents viennent du Mali et ne cessent de le revendiquer. Car lorsque l’on est loin de sa terre natale, la seule crainte qui vous habite est la peur de l’oubli. Oublier d’où l’on vient et que la famille restée au pays s’habitue à l’absence des personnes parties gagner leur vie à l’étranger au point que vous tombiez à votre tour dans l’oubli.

Une nouvelle vie sans repères, sans attaches est impossible. Alors on se raccroche au pays, en essayant de donner le maximum de nouvelles : la santé, les naissances, le logement... Mais ces quelques minutes de conversation avec les proches, ces minutes précieuses pour le moral, encore faut-il les décrocher...

À l’époque de l’arrivée de mes parents en France, disons que les systèmes de télécommunications vers l’Afrique n’en étaient qu’à leur phase expérimentale. Les personnes qui habitaient dans les régions reculées du pays ne pouvaient bien sûr pas être jointes. Pour espérer recevoir ou passer un coup de fil, encore fallait-il résider dans une grande ville, ce qui était loin d’être le cas de ma famille, qui vivait en grande majorité au village.

Faute de téléphone, il fallait bien trouver d’autres méthodes. Le courrier ? Le plus simple, à la condition de maîtriser l’écriture et la langue. Alors c’était à nous, les enfants, que les parents confiaient la tâche de rédiger les lettres. Elles étaient transmises à la première personne de l’entourage qui retournait au pays avec pour mission de les remettre à leurs destinataires. Un service postal sûr, rapide et singulier.

D’autres usaient d’une autre méthode : l’enregistrement à l’aide d’un magnétophone. La cassette avec son message était transmise de la même façon que pour les lettres manuscrites.

Donner et recevoir des nouvelles nécessitait de temps en temps un retour au pays. L’acte du retour au pays ne se définit pas. Celui qui a une affiliation lointaine se doit de le commettre. Il apaise les esprits, permet de se ressourcer et aux parents de faire découvrir aux enfants leur contrée d’origine. C’est ce que les miens ont fait avec mes frères, mes sœurs et moi.

Le 23 juin 1995, mon père nous envoya, avec ma mère et tous mes frères et sœurs, pendant deux mois et demi au Mali. Je ne sais pas comment il s’est débrouillé pour payer sept billets d’avion, il fallait le faire, avec un salaire d’homme d’entretien à la RATP. À ce moment-là, nous ne nous doutions pas que nous ne reverrions plus Noisy-le-Grand, que nous allions quitter pour Villiers-sur-Marne, sa voisine.

Ce voyage sur la terre de nos ancêtres fut bénéfique pour nous, surtout dans mon village qui s’appelle Dramané. Leur façon de vivre était différente de la nôtre mais les gens semblaient heureux de leur mode de vie. Ils ne se plaignaient jamais et remerciaient Dieu chaque jour. Ils étaient accueillants, nous invitant à manger chez eux partout où nous allions. Chacun voulait nous rendre visite et discuter avec nous, nous interroger sur nos vies, nos façons d’être... car si nous venions de France, nous savions aussi nous exprimer en soninké, notre langue maternelle.

Un voyage de cet ordre-là ne peut que marquer à vie. Malgré les difficultés que ces gens rencontrent (paludisme, eau non potable, manque de soins médicaux…), ils se battent, se serrent les coudes et s’en sortent parfois très bien.

C’est à travers ce voyage que j’ai compris que nous étions différents des autres enfants, car nous avions deux vies : l’une en France et l’autre au Mali.

Mes parents nous y ont tant emmenés qu’ils nous ont donné leurs racines, leurs valeurs et leurs coutumes. Au point que nous y retournons nous-mêmes, sans eux, aujourd’hui. Nous y allons pour revoir la famille, surtout nos grands-parents. Connaître ceux qui ont mis au monde les tiens, c’est magique.

Ne pas tomber dans l’oubli, c’est aussi transmettre à sa progéniture d’où l’on vient. Avoir des parents d’origine étrangère, quand ils ne savent ni lire ni écrire, quand une aînée à peine âgée de 7 ans s’occupe déjà de tout le courrier administratif, peut sembler difficile. Cela raconte juste qu’il n’est pas évident de s’installer dans un nouveau pays. Alors on s’accroche à la famille, au respect des siens, des aînés et surtout des parents. Vivre sans respect des parents est comme vivre sans poumons. Et l’on se doit d’aduler ceux qui nous ont insufflé la vie.

Mara

Bio express

Je m’appelle Mara Keïta.

Je suis né le 9 juin 1984 à Créteil.

J’ai deux frères et deux sœurs. Je suis l’aîné de la famille.

Un jour, pendant que mon père était au travail, j’étais avec mon petit frère et ma mère dans l’appartement. Ma mère a pris la poubelle pour la descendre. Elle a laissé la porte entrouverte, la gazinière allumée et les clefs à l’intérieur. Mon petit frère dormait.

Elle m’a demandé d’attendre.

Mais j’ai fermé la porte derrière elle.

C’était plus fort que moi.

Ma mère a été obligée d’aller chercher mon oncle, qui habitait à deux pâtés de maisons, pour appeler mon père, qui était le seul à avoir d’autres clefs.

Quand mon père est arrivé, je me suis fait tuer.

Pourtant mon petit frère dormait. Il était sain et sauf.

1986, c’est la naissance de mon frère Mamadou.

1988, c’est la naissance de mon second petit frère qui s’appelle Bayo.

1989, c’est la naissance de ma petite sœur Goundo à Champigny.

C’est aussi l’année de mon arrivée à Villiers-sur-Marne, dans la cité des Hautes-Noues. Je rencontre David et Mossi.

1992, mars, c’est l’année du décès de mon père.

1993, c’est la victoire de Marseille en Ligue des champions.

1994, je fais la connaissance de Marwan et de Yassine au centre aéré.

2002, c’est l’année de ma première garde à vue au commissariat du Bois-l’Abbé pour une histoire au lycée Marx-Dormoy. Il y a aussi Hadama et Makan.

2003, j’ai une autre embrouille avec les mecs du Plessis.

Hadama

Le garçon du bocal

Garçon au teint noir, je suis d’un noir virant au bleu nuit, teint que j’ai hérité de mes aïeux, des ancêtres ayant connu les pires sévices du siècle dernier, dans un pays qui a vu ses enfants partir aux quatre coins d’un monde encore inconnu, un pays qui s’est vu sevré, privé de ses enfants par les intellectuels et les explorateurs d’un nouveau monde.

Situé entre deux quartiers célèbres de Paris, Nation et la Bastille, tous deux populaires, nous naquîmes un 18 juin de l’an 1985, à l’hôpital Saint-Antoine, d’un père sénégalais et d’une mère métissée sénégalaise et malienne. Mère aujourd’hui de quatre enfants, elle vécut cinq grossesses. Mon frère aîné, que je ne connus jamais, se prénommait Mamadou. Il mourut peu de temps après sanaissance. Il vint au monde en France mais un séjour au Sénégal lui fut fatal et il perdit la vie dans ce pays où le taux d’espérance pour les nouveau-nés, comme pour les plus âgés, n’est pas vraiment long.

Originaire d’un pays, le Sénégal, avec ses 12 millions d’habitants et ses multiples ethnies. Les Wolofs, les plus nombreux ; les Lébous, une communauté de pêcheurs ; les Sérères, des pêcheurs et cultivateurs d’arachide ; les Peuls, des musulmans, éleveurs et nomades présents dans tout le pays ; les Toucouleurs, leurs proches parents, pêcheurs, cultivateurs et commerçants. Au Sud, dans le Sénégal oriental, la vallée de la Gambie et la Casamance, vivent les Mandingues, les Malinkés et les Soninkés, et puis les Diolas, riziculteurs. Ailleurs, minoritaires, les Balantes, les Sarakolés, les Bambaras, les Bassaris et des étrangers tels que les Cap-Verdiens, les Libanais, les Européens, les Guinéens et les Gambiens.

Originaire d’un village, Aroundou, situé au bord du fleuve Sénégal. Un village qui a vu ses habitants venir du Mali. Un village de cultivateurs, de pêcheurs ou de commerçants. Un village parsemé de cases faites de terre et d’argile. Un village où l’électricité est un bien rare qui n’est pas présent dans toutes les familles. Un village où toutes les choses insignifiantes pour nous, les gens du Vieux continent, sont une marque de richesse chez eux, comme le sucre ou l’eau. Un village où les grands-parents sont les cultivateurs d’hier et d’aujourd’hui, où les pavés de France d’autrefois feront les routes de demain. Loin de là, la capitale, Dakar, n’est qu’illusion pour ces fêtards en délire que sont ces Dakarois qui veulent tant ressembler aux Parisiens, que l’on taxe d’être des gens aux poches pleines, des gens à la panse repue, que la faim ne touche pas, que le mal n’atteint pas et que l’envie d’évasion ne caresse pas.

La vie nous ouvrit ses portes après trente-six semaines de grossesse, un 18 juin donc, date historique pour nos soldats de « la Der des ders ». Mon autre m’accompagnait pour cette première sortie vers un monde encore inconnu. Cette compagne était ma sœur jumelle. Elle vint au monde cinq petites minutes après moi car je poussai mes premiers cris à 20h55. Je suis de sexe masculin, mon poids était de 1,980 g, bien maigrelet pour un garçon. Ma sœur était plus grosse que moi et nous donnâmes des soucis à ma mère car elle dut supporter un accouchement par césarienne.

Originaire d’une famille, polygame certes, vivant avec des hauts et des bas, riche en souvenirs, riche en émotions, avec ses codes, ses traditions, son histoire et son vécu. Là où le silence est une marque de respect, où l’aîné aura raison au détriment de son cadet. Là où les noix de cola sont les fruits de bienvenue pour nos hôtes, où l’hospitalité et le partage, valeurs indémodables des Soninkés, règnent. Où les grandes sœurs ont remplacé un père parfois trop absent. Des sœurs vigilantes pour la scolarité des petits, des sœurs contraintes d’arrêter leur propre parcours scolaire pour aider des mères victimes d’un mariage forcé.

Originaire d’une famille où le salon faisait office de chambre à coucher pour les plus grands d’entre nous. Où le père faisait ce qu’il pouvait – ô combien ce devait être difficile ! – pour nous rendre un tant soit peu heureux les soirs de 25 décembre. Où, durant l’enfance, nous avions droit à notre sapin annuel, qui plus était un vrai, avec ses épines et ses odeurs ! Un sapin où, avec mes frères Ibrahim et Omar, nous nous empressions de jeter nos figurines en plastique pour les voir dégringoler de branche en branche, en imaginant rejouer les films de Rambo.

Nous étions des bébés dit « prématurés ». Nous sommes sortis avant le terme. La vie ou le destin – où plutôt devrais-je dire la vie et le destin par la volonté du Tout-Puissant – en avaient prédit autrement pour nous qui n’étions qu’une cellule-œuf une trentaine de semaines auparavant.

Du fait d’être des prématurés, ce qui n’égayait sûrement pas ma mère, nous nous sommes vus inévitablement placés dans des bocaux pour parachever notre formation néo-natale. Un autre sentiment dut sans aucun doute se mêler pour elle à cette frustration et à ce sentiment d’abandon : c’était la chance, le bonheur et la plénitude que la vie lui ait offert des jumeaux. Moi, Hadama, malheureusement pas vraiment en bonne santé, ce qui n’était pas le cas de ma sœur Hawa.

Ma mère était, jour et nuit, semaine après semaine, accompagnée de ma sœur aînée Kartoumi, devant ces bocaux de verre, priant pour que Dieu ne nous ait pas inscrits parmi les patients de l’ange de la mort.

Nous sommes restés jusqu’au 16 juillet 1985 au service des prématurés.

Les veilles de 14 Juillet où l’on voyait notre père rentrer à la maison avec des sacs en plastique contenant des pétards, ces fusées que nous irions faire éclater avec nos camarades de classe, nos voisins et nos copains de ce quartier de la Bastille où j’ai vécu jusqu’à l’âge de 12 ans, où le spectacle qui nous était offert pour célébrer cette nuit-là était magnifique ! À faire pâlir de jalousie ceux qui n’avaient pas la chance de voir ces feux d’artifice se répandre dans le firmament des chaudes nuits parisiennes.

Nous ne retrouvâmes le domicile familial qu’au mois d’août, dans le quartier populaire de la Bastille, la Bastoche, la Bastaga, dans un appartement de deux pièces où nous attendaient mes deux grandes sœurs, Ghantiry et Kartoumi, et mes deux frères aînés, Ibrahim et Omar. Nous vivions dans un logement qui se composait de deux pièces et d’une cuisine. Nous dormions dans la chambre, que nous partagions avec ma grande sœur et ma mère, ce qui veut dire que nous étions quatre dans la chambre puisque dans le salon dormaient ma belle-mère et ses enfants. La cohabitation était assez difficile. Outre le manque de place, il y avait souvent, comme dans tout ménage, d’autant plus polygame, des querelles.

Ma mère me narrait que la porte de l’appartement n’était qu’une porte factice, sans aucune poignée ni serrure, et que l’on pouvait s’imaginer au « saloon ». Cette période était difficile pour elle, elle la deuxième femme de ce ménage à trois, car elle était souvent mise à l’épreuve par son conjoint et sa première femme.

Originaire d’un quartier où mes camarades de classe n’étaient pas mes copains du bac à sable. Où tous nos matins dominicaux s’accompagnaient du son des cloches de la chapelle voisine. Où les mélodies de mes nuits étaient les courses effrénées des souris des caves du bâtiment. Où les routes, avec leurs énormes pavés, me faisaient penser à l’histoire desMisérables. Et puis ces façades aux couleurs ternes et tristes, ces bancs verts au bois vieillissant et clouté, entre les grands arbres et ce cimetière, le Père-Lachaise, terrain de jeu pour nous, les enfants de l’ignorance, qui ne savions pas que cet endroit renfermait des morts, des squelettes, des restes et des témoins du passé.

Gamal

Mes oncles

J’avais alors 3 ans. J’habitais un immeuble assez chic du6earrondissement de Paris. Je me souviens encore du code du portail qui était 7248B. Je vivais avec ma petite famille, qui plus tard deviendra grande, dans un étroit appartement d’environ 20 m2au 5eétage sans ascenseur.

Je vivais avec mon père, Hamada Ibrahima, qui était éboueur pour la Ville de Paris. Son atelier ressemblait à une bouche d’égoût (plus tard ma petite sœur le comparera au campement des Tortues Ninja !). Malgré le dur travail qu’effectuait mon père, il en était ravi et ne se plaignait jamais. Il appréciait la proximité avec notre logement. Il lui fallait à peine dix minutes pour arriver à son atelier.

Mon père est né le 7 août 1951 dans une des îles de l’archipel des Comores. Son propre père était pêcheur et sa mère travaillait au foyer. Je ne sais pas grand-chose de ses parents car ils sont décédés très tôt durant son enfance.

Il suivit une formation à l’école coranique, où il apprit le français et les maths, à écrire et lire aussi bien en alphabet occidental qu’oriental mais où sa plus grosse matière était l’Islam.

Il vivait chez son oncle et apprit vite à se débrouiller seul. À l’âge de 18 ans, il quitta les Comores pour l’île de la Réunion qu’il appelait, à l’ancienne, l’île Bourbon. Il y enchaîna divers petits emplois avant de partir pour son Eldorado. Chaque mois, son oncle l’avait contraint à lui donner une partie de son salaire sans qu’il ne sache pourquoi. Jusqu’au jour où celui-ci le lui rendît, en pièces et en billets, en lui disant « va » ! L’oncle l’avait donc contraint à épargner son billet d’avion pour la France – ce dont il lui sera éternellement reconnaissant.

Mon père arriva en France via Marseille, la seconde capitale des Comores, où les Comoriens sont même plus nombreux qu’à Moroni. Dans cette belle ville du Sud, il débuta comme coursier. Il prit un petit appartement et vécut avec la mère de ma grande sœur avant de divorcer. Peu après, il rencontra ma mère, avec qui il se maria selon le rite musulman. Ils vécurent ensemble à Marseille jusqu’au jour où mon père décida de quitter son « Eldorado » pour ce qu’il croyait être son « Eden » : Paris, la ville de rêve pour tout immigré.

Il trouva très rapidement du travail sans le moindre CV. C’était l’époque du plein emploi. Il travailla donc comme éboueur pour la Ville de Paris. Par formalité, on lui avait demandé : « Sais-tu lire et écrire ? »

Ma mère, Ahamada Mhoumadi Mariam, s’occupait de tâches ménagères à la mairie de Paris. C’était une femme forte en caractère, sachant exposer ses idées et indépendante. Pour notre entourage, elle avait tout ce qu’il fallait pour être la femme parfaite. Elle était même un peu un modèle d’autonomie pour ses amies. Mais elle avait quand même une langue assez bien pendue qui pouvait en perturber plus d’un.

Ma mère est née un 21 avril 1961 sur l’île de Madagascar, dans la ville de Tananarive. Elle est d’origine comorienne mais sa grand-mère du côté maternel était yéménite. Elle avait six sœurs et n’était pas la plus âgée. Elle vécut donc dans une maison familiale. Sa mère travaillait au foyer et s’occupait des enfants et des tâches ménagères tandis que son père travaillait dans un garage. Ma mère est allée à l’école jusqu’à l’âge de 14 ans. Elle a donc acquis un niveau minimum afin de pouvoir se débrouiller. Je sais qu’elle rêve de retourner dans ce pays qui reste ancré en elle car elle y a vécu les plus beaux jours de sa jeunesse.

Comparé aux familles aisées de notre quartier, je n’avais rien à envier à personne, ce qui faisait parfois de moi un enfant capricieux et boudeur. Petit, mes parents prenaient soin de moi. J’étais toujours bien habillé, arborant une cagoule bleue et rouge l’hiver et des pantalons de velours. Je n’oublierai jamais l’épreuve du peigne, que je subissais toujours avant de sortir. « Doucement… Aïe, ça fait trop mal ! » Tirer mes cheveux crépus de haut en bas, c’était de la torture ! Ne me laissant pas protester, ma mère menaçait de passer le relais à mon père. En entendant son nom, je séchais mes larmes et essuyais mes crottes de nez... Car pour moi, avec mon père cela aurait été pire... Pourtant, il ne m’avait que rarement touché la tête et il le faisait avec délicatesse. Mais à mes yeux, le père incarnait l’autorité, tandis que la mère incarnait la tendresse. Plus tard je jouerai beaucoup de cela.

J’avais 3 ans, et même dans l’espace réduit de notre petit lotissement, nous pouvions accueillir une vingtaine de personnes. Soit une personne par mètre carré. Mon père n’avait pas de frère ni de sœur mais il était entouré d’une énorme bande de cousins. Il suffisait de faire partie du même village d’origine. Chacun de ses cousins avait un blase qui le distinguait.

Un de mes oncles s’appelait « Djudjé », qui était une contraction de juge en comorien. Il était aussi surnommé « Monsieur le Juge » et était respecté par ses pairs. Il eut un rôle assez important dans mon éducation car, lorsqu’il avait du temps, il s’occupait de moi et me faisait faire le tour de Paris en métro, en bus et parfois même sur son dos. Il me considérait un peu comme son fils, qui avait deux ans de plus que moi, car il avait été séparé de lui après un divorce.

Il y avait aussi « Papa Rémon », un homme déjà assez âgé à l’époque. Il marchait avec une canne, la jambe droite boitant, une cigarette Gitane à la bouche. Il était un fervent fan de rugby mais aussi une personne très pieuse et sage qui donnait souvent des conseils en religion musulmane à la famille. Il pratiquait aussi un autre genre de rituel : c’est d’arriver chez nous avec toujours des bonbons à la main.

Il y avait aussi « Tonton Salambère », un homme super gentil, un peu à l’image de Djudjé. Ils vivaient d’ailleurs ensemble dans un appartement très convivial à Montrouge, avec leur grande sœur et leurs neveux Moindjié et Salim.

Il y avait encore « Tonton Ali », oncle de mon père mais plus âgé que lui d’environ cinq ans seulement. Je faisais souvent des séjours de vacances chez lui, à Aubervilliers, où ses filles étaient pour moi comme des sœurs ou des cousines.

Il y avait aussi la famille de mon oncle « M’moirab »,où j’ai passé d’interminables semaines à étudier le Coran, sans regarder la télé et sans même une seule partie deStreet Fighter II.

Quelques mois avant ma naissance, mon grand frère de quatre ans mon aîné avait rendu l’âme. Il s’appelait Anderson. Son décès a affecté ma mère à un point tel qu’elle n’a d’abord pu voir en moi son fils et qu’elle me comparait à un mauvais présage. Elle n’arrivait pas à se défaire du fantôme de mon grand frère. Elle était là, parmi nous, mais on la sentait toujours un peu triste. Elle avait gardé toutes ses affaires. Je n’avais que 5 ans le jour où j’ai crevé le ballon de mon défunt aîné. Elle ne m’a plus adressé la parole durant un long moment. J’ai alors compris que j’avais sûrement détruit l’un de ses souvenirs. J’étais aussi triste qu’elle.

Collectif

Dialectes

Parfois, chez certains d’entre nous, si on parle français à la maison, on se fait embrouiller direct ! Certains de nos darons, ça les énerve. Ils nous parlent en dialectes, soninké, bambara, lingala... et nous on répond en français. Ou bien on mélange les deux. Ou bien on commence dans une langue et on continue en français. Ces pères-là, ça les met en rogne, parce qu’ils se disent que c’est ainsi qu’on oublie et ils ont peur de ça. Ils pensent que c’est comme ça, si on la pratique pas, qu’une langue meurt et disparaît.

La plupart, on comprend tout comme il faut mais on répond en français. Depuis qu’on est petits, ces langues-là, on baigne dedans, mais y’a des mots, on a du mal. Et en plus y’a l’accent. Au début, quand tu vas au pays et que t’essaies de dire deux mots, on se moque de toi, ça bloque direct ! Après, en y retournant, tu comprends que c’est une richesse : la chance de parler français et d’avoir une autre langue. Si en plus tu parles anglais, tu peux être super fier ! Maintenant, le fait d’en être conscient, à la maison, on fait l’effort de parler plus.

Pour quelques-unes de nos daronnes qui vivent ici, c’est le contraire : c’est avec le français qu’elles ont du mal. Elles l’écorchent beaucoup... C’est pas toujours ça. Celle d’Endy, elle dit le « pyschologue », elle arrive pas à dire le « psy ». Celle de Fabrice, c’est l’inverse : elle est restée là-bas, elle lui parle en français. Mais quand il lui parle lingala au téléphone, elle est super contente. Faut dire que dans beaucoup de nos pays d’origine, c’est francophone, c’est encore le français la langue officielle. C’est la colonisation qui a fait que dans nos propres dialectes, y’a plein de mots français. Seuls certains mots, les mots très anciens, ne se traduisent pas.

À l’école, bien sûr, on nous a parlé français. On était petits, on a donc vite appris. Et on a vite compris aussi qu’avoir deux langues, c’était un plus. L’esprit, ça va plus vite.

Collectif

La différence

C’est vaste le truc origine. Origine, origine, c’est trop vaste.

Ce que cela signifie ? D’où l’on vient.

Ça, ce sont pas des sujets qu’on abordait avec nos parents.

À la maison, le mal du pays était toujours présent. Tous les week-ends, avec eux, on allait chez les cousins. Tout le temps, ils se réunissaient. Le maximum de fois. Pour mettre un bon coup au moral, fallait se rappeler le pays, parler avec ses proches et ses amis, ça leur faisait du bien. Ils se remémoraient des souvenirs. Ils se racontaient ce qui se passe là-bas. Ils se donnaient des nouvelles d’untel ou d’untel. L’enfant qui vient de naître, la grand-mère malade... Une fois par semaine, nos pères se retrouvaient au foyer. Nos mères n’y allaient que quand il y avait des fêtes ou des baptêmes. Sinon, elles nous envoyaient porter des marmites.

Nos parents, ils ont toujours vécu entre nous, leur famille ici, et le reste de parents qu’ils ont laissé là-bas au pays. Eux, se sentir français, c’est juste au niveau des papiers. La loi, l’administratif et c’est tout.

Nous, la plupart, on est nés ici, naturellement on se dit français. Après, c’est les gens qui nous font voir qu’on l’est pas vraiment. On est nés ici mais on a évolué dans un contexte africain ou maghrébin aussi. À la maison, on vit à l’africaine ; dehors, on vit à la française. On vit entre deux ambiances. Après, c’est les gens qui te rappellent que t’es pas « français de souche », que les vrais Français, c’est pas toi, que t’es un Français de deuxième ou troisième génération, que si tu es là, c’est grâce à tes parents qui sont venus de pays étrangers. Continuellement, ça a été une recherche d’identité. Déjà par la couleur de la peau. L’Africain type, c’est la personne basanée. L’Européen type, c’est la personne blanche. Quand tu vas là-bas au pays, tu crois que tu peux te fondre dans la masse. Mais t’entends : « Ah vous, les Parisiens ! » Ici t’es considéré comme un étranger et là-bas aussi. Voilà.

Nos parents se disaient: « Je suis étranger, donc je dois me la fermer, je dois la mettre en veilleuse. » Ils marchaient sur des œufs. Ils se sont un peu écrasés. Ils ont accepté tous les racismes. Suffit juste parfois encore de les voir parler à un Blanc, à un « Français pur souche », un qu’est ici depuis des générations. Tu le vois et tu le ressens : cet esprit de crainte de l’autre et de gêne. On n’en parle jamais avec eux de ça, mais ça nous dérange vraiment. Quand ils sont arrivés, y’a qu’entre Noirs et Arabes qu’ils osaient se friter. C’était au milieu des années 1970, ils se fritaient entre eux. Il y a même eu des bagarres. Les Noirs reprochaient aux Arabes de trop revendiquer, de gâcher cette image de l’étranger qui se tait et qui se rabaisse, comme si les autres nuisaient à l’intégration des immigrés en général. L’Arabe au Noir, il disait : « Toi l’Africain ! », comme si on n’était pas du même continent. Comme si le continent était coupé en deux avec « en haut, c’est les normaux, en bas, c’est les sauvages. »

Peut-être les gens le disaient pas. Mais notre différence, ça se voyait partout. La plupart, à l’école, on l’a étudié ce truc-là : la vieille publicité pour le chocolat Banania. Y’avait même une pièce de théâtre qui parlait de l’homme noir inférieur à l’homme blanc. C’était dans des textes. On nous mettait face à ce genre de choses. Le contenu nous infériorisait. On dit pas que la maîtresse le voulait mais bon voilà quoi, c’était comme ça. Et entre nous, on en rigolait ! C’est d’abord à l’école qu’on a appris beaucoup de choses, à l’école où d’entrée on nous confrontait l’homme blanc et l’homme noir. Après y’a eu les gens aussi mais c’est d’abord l’école.

C’est vrai que quand on côtoyait des amis d’origine française, c’est vrai que nos salons comparés aux leurs, c’était pas pareil. On n’a pas le même regard. Après c’est une question d’où on vient. Sûr que oui, avec les conquêtes, l’Occident s’est emparé de richesses dont nos pays d’origine ont été privés. Depuis l’esclavage en fait, la différence, on la voit se créer dans l’histoire. Et ça remonte à la nuit des temps... À nos origines.

Nous, on sera pas comme nos parents, on aura pas la pensée tournée toujours vers là-bas comme eux. On est encore connectés au pays grâce à eux. Le lien entre les deux, c’est nous. C’est important pour nous, fils d’immigrés, de pas oublier d’où on vient. Quand on sera des parents, bien installés ici, on sera plus tournés vers ici. Pour nous, ce sera comme un défi de transmettre ce lien à nos enfants. À la génération d’après.

II La cité

La cité est un village. Un village où les bancs des écoles primaires et les « pelouses à trous » où l’on tape le ballon tissent les premiers liens d’amitié. Une aire de jeux où s’accroche un souvenir à chaque coin de bitume, à chaque hall d’entrée de bâtiment – souvent l’adresse d’un copain de classe. On y expérimente l’espace d’autonomie que concède cette urbanité concentrée : la liberté des zigzags en rentrant de l’école ; la convivialité des échanges au bas des immeubles ; l’apprentissage d’une sociabilité de rue où ne traînent pas les filles. Enfant, on s’y découvre une infinité de « cousins » à la peau colorée. « Déjà, il y avait des Noirs, je paraissais moins seul », dit Gamal, ex-petit Parisien, de cette immense « deuxième cour de récré ». La cité, on y grandit aussi, hors du foyer familial, dans ces centres sociaux où claquent les parties de baby-foot ; dans ces caves et ces parkings souterrains propices aux légendes comme aux premières « bêtises ». Détruits ou murés, les uns et les autres disparaissent au gré des rénovations urbaines. Populaire, sensible ou difficile, la cité est un paysage à géographie mouvante.

Petit, on observe ces « grands » aux allures de caïds « tenir le quartier sur leurs épaules ». Adolescent, on se doit de porter à son tour ces conflits « si anciens qu’on en connaît plus l’origine ». L’aire de jeu devient territoire à défendre. Les affrontements en bandes contre les cités rivales se subissent, autant qu’ils valent initiation. C’est l’âge des « embrouilles » à répétition. L’âge où priment les « codes d’honneur ». Dans ces règles-clichés s’affirme une virilité balbutiante ; une solidarité qui soude – et emprisonne. L’étiquette « LHN » (Les Hautes-Noues) s’affiche dès qu’on sort des frontières du quartier : au collège, au lycée, dans les transports... Elle forge une identité autant qu’elle stigmatise. Quand l’époque des « bêtises » s’éloigne et que le cap de la vingtaine approche, quand surgit la conscience du ghetto, ce « tampon dans le dos », on aimerait s’en défaire. Au point de rêver, comme Endy, d’un « rendez-vous dans dix ans », de retrouvailles après ce qui serait « comme de longues vacances ailleurs. »

P.É.

Gamal

Une deuxième cour de récré

Ma famille et moi sommes arrivés dans la ville de Villiers-sur-Marne un samedi 28 janvier 1995. J’étais heureux de constater que d’un studio je passais à un cinq pièces, avec le luxe d’avoir une chambre vide, qu’un oncle à moi s’appropriera lors de ses voyages à Paris. J’avais donc une chambre que je partageais avec mon petit frère Fardi. À l’intérieur, il y avait une mezzanine où je dormais, le lit de mon petit frère et surtout une TV rien que pour nous, branchée à une Super Nintendo ! Le rêve, à cette époque ! Nous avions trouvé la maison qui nous correspondait et mes parents avaient une chambre pour eux. Naïm était avec Anissa et le dernier, Fahad, avait son landau dans la chambre de nos parents. Nous arrivions dans le meilleur des mondes, mais loin de nos amis et de notre très belle école parisienne.

Ma nouvelle école se situait non loin de chez moi, dans le quartier des Hautes-Noues où nous résidions. Elle était vraiment à deux pas de chez moi, à trois minutes pas plus ! J’arrivais donc le matin dans une très petite école qui ne ressemblait pas à l’école d’où je venais. Déjà, il y avait des « Noirs », je paraissais moins seul.