1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DigiCat

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Les uvres complètes de Rimbaud sont un recueil exhaustif des œuvres poétiques d'Arthur Rimbaud, l'un des plus grands poètes français du XIXe siècle. Ce livre regroupe ses poèmes emblématiques tels que 'Le dormeur du val' et 'Le bateau ivre', caractérisés par leur style novateur et leur exploration des thèmes de la jeunesse, de la révolte et de la quête de sens. Rimbaud utilise des images audacieuses et une langue riche pour capturer l'essence de la condition humaine et transcender les conventions littéraires de son époque. Son écriture visionnaire continue d'influencer de nombreux écrivains et artistes contemporains.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

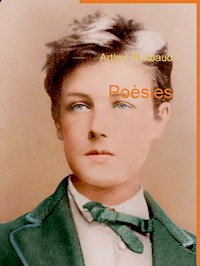

Les Oeuvres Complètes de Rimbaud

Contenu

ARTHUR RIMBAUD

POÉSIES

1870 - 1871

Contenu

POÉSIES

—

PRÉFACE

À mon avis tout à fait intime, j’eusse préféré, en dépit de tant d’intérêt s’attachant intrinsèquement presque aussi bien que chronologiquement à beaucoup de pièces du présent recueil que celui-ci fût allégé pour surtout des causes littéraires trop de jeunesse décidément, d’inexpériences mal savoureuses, point d’assez heureuses naïvetés. J’eusse, si le maître, donné juste un dessus de panier, quitte à regretter que le reste dût disparaître, ou alors ajouté ce reste à la fin du livre, après la table des matières et sans table des matières quant à ce qui l’eût concerné, sous la rubrique « pièces attribuées à l’auteur », encore excluant de cette peut-être trop indulgente déjà hospitalité les tout à fait apocryphes sonnets publiés sous le nom glorieux et désormais sacré par de spirituels parodistes.

Quoi qu’il en soit, voici, seulement expurgée des apocryphes en question et classée aussi soigneusement que possible par ordre de dates, mais, hélas ! privée de trop de choses qui furent aux déplorables fins de puériles et criminelles rancunes sans même d’excuses suffisamment bêtes, confisquées, confisquées ? volées ! pour tout et mieux dire, dans les tiroirs fermés d’un absent. Voici le livre des poésies complètes d’Arthur Rimbaud avec ses additions inutiles à mon avis et ses déplorables mutilations irréparables à jamais, il faut le craindre.

Justice est donc faite, et bonne et complète car en outre du présent fragment de l’œuvre, il y a eu des reproductions par la Presse et la Librairie des choses en prose si inappréciables, peut-être même si supérieures aux vers, dont quelques-uns pourtant incomparables, que je sache !

Ici, avant de procéder plus avant dans ce très sérieux et très sincère et pénible et douloureux travail, il me sied et me plaît de remercier mes amis Dujardin et Kahn, Fénéon, et ce trop méconnu, trop modeste Anatole Baju, de leur intervention en un cas si beau, mais à l’époque périculent, je vous l’assure, car je ne le sais que trop.

Kahn et Dujardin disposaient néanmoins de revues jeunes et d’aspect presque imposant, un peu d’outre-Rhin et parfois, pour ainsi dire pédantesques ; depuis il y a eu encore du plomb dans l’aile de ces périodiques changés de direction ― et Baju, naïf eut aussi son influence, vraiment.

Tous trois firent leur devoir en faveur de mes efforts pour Rimbaud, Baju avec le tort peut-être inconscient de publier à l’appui de la bonne thèse des gloses farceuses de gens de talent et surtout d’esprit qui auraient mieux fait certainement de travailler pour leur compte, qui en valait, je le leur dis en toute sincérité,

La peine assurément !

Mais un devoir sacré m’incombe, en dehors de toute diversion même quasiment nécessaire, vite. C’est de rectifier des faits d’abord ― et ensuite d’élucider un peu la disposition, à mon sens, mal littéraire, mais conçue dans un but tellement respectable ! du présent volume des Poésies complètes d’Arthur Rimbaud.

On a tout dit en une préface abominable que la Justice a châtiée, d’ailleurs par la saisie, de par la requête d’un galant homme de qui la signature avait été escroquée, M. Rodolphe Darzens, on a donc dit tout le mauvais sur Rimbaud, homme et poète.

Ce mauvais-là, il faut malheureusement, mais carrément, l’amalgamer avec celui qu’a écrit, pensé sans nul doute, un homme de talent dans un journal d’irréprochable tenue. Je veux parler de M. Charles Maurras et en appeler de lui à lui mieux informé.

Je lis, par exemple, ceci de lui, M. Charles Maurras.

Au dîner du Bon Bock, or il n’y avait pas alors, de dîner du Bon Bock où nous allassions, Valade, Mérat, Silvestre, quelques autres Parnassiens ou moi, ou par conséquent Rimbaud avec nous, mais bien un dîner mensuel des Vilains Bonshommes, fondé bien avant la guerre et qu’avaient honoré quelquefois Théodore de Banville et, de la part de Sainte-Beuve, son secrétaire, M. Jules Troubat. Au moment dont il est question, fin 1871, nos « assises » se tenaient au premier étage d’un marchand de vins établi au coin de la rue Bonaparte et de la place Saint-Sulpice, vis-à-vis d’un libraire d’occasion (rue Bonaparte) et (rue du Vieux-Colombier) d’un marchand d’objets religieux.

Au dîner du Bon Bock, dit donc M. Maurras, ses reparties (à Rimbaud) causaient de grands scandales. Ernest d’Hervilly le rappelait en vain à la raison. Carjat le mit à la porte. Rimbaud attendit patiemment à la porte et Carjat reçut à la sortie un « bon » (je retiens « bon ») coup de canne à épée dans le ventre.

Je n’ai pas à invoquer le témoignage de d’Hervilly qui est un cher poète et un cher ami, parce qu’il n’a jamais été plus l’auteur d’une intervention absurdément inutile que l’objet d’une insulte ignoble publiée sans la plus simple pudeur, non plus que sans la moindre conscience du faux ou du vrai dans la préface de l’édition de M. Genonceaux ; cet exotique à Paris d’ailleurs failli depuis ou quelque chose comme cela ; ni celui de M. Carjat lui-même, ni des encore assez nombreux survivants d’une scène assurément peu glorieuse pour Rimbaud, mais démesurément grossie et dénaturée jusqu’à la plus complète calomnie.

Voici donc un récit succinct mais vrai, jusque dans le moindre détail, du « drame » en question : ce soir-là aux Vilains Bonshommes on avait lu beaucoup de vers après le dessert et le café. Beaucoup de vers, même à la fin d’un dîner (plutôt modeste), ce n’est pas toujours des moins fatigants, particulièrement quand ils sont un peu bien déclamatoires comme ceux dont vraiment il s’agissait (et non du bon poète Jean Alcard). Ces vers étaient d’un monsieur qui faisait beaucoup de sonnets à l’époque et de qui le nom m’échappe.

Et sur le début suivant après passablement d’autres choses d’autres gens : On dirait des soldats d’Agrippa d’Aubigné Alignés au cordeau par Philibert Delorme.

Rimbaud eut le tort incontestable de protester d’abord entre haut et bas contre la prolongation d’à la fin abusives récitations. Sur quoi M. Étienne Carjat le photographe, poète de qui le récitateur était l’ami littéraire et artistique, s’interposa trop vite et trop vivement à mon gré, traitent l’interrupteur de gamin. Rimbaud qui ne savait supporter la boisson, et que l’on avait contracté dans ces « agapes » pourtant modérées, la mauvaise habitude de gâter au point de vue du vin et des liqueurs, ― Rimbaud qui se trouvait gris, prit mal la chose, se saisit d’une canne à épée à moi qui était derrière nous voisins immédiats et, par-dessus la table large de près de deux mètres, dirigea vers M. Carjat qui se trouvait en face ou tout comme la lame dégainée qui ne fit pas heureusement de très grands ravages, puisque le sympathique ex-directeur du Boulevard ne reçut, si j’en crois ma mémoire qui est excellent dans ce cas, qu’une éraflure très légère.

Néanmoins l’alarme fut grande et la tentative très regrettable ; vite et plus vite encore réprimée. J’arrachai la lame au furieux, la brisai sur mon genou et confiai, devant rentrer de très bonne heure chez moi où ma femme était dans un état de grossesse avancé pour ne pas excuser de trop longues et fréquentes miennes absences de la maison, le garçon à moitié dégrisé maintenant au peintre bien connu, Michel de l’Hay alors déjà un solide gaillard en outre d’un tout jeune homme des plus remarquablement beaux qu’il soit donné de voir, qui eut tôt fait de reconduire à son domicile de la rue Campagne-Première, en le chapitrant d’importance, le « gamin » de qui l’accès de colère ne tarda pas à se dissiper tout à fait avec les fumées du vin et de l’alcool dans le sommeil réparateur de la seizième année.

Avant de « lâcher » tout à fait M. Charles Maurras, je lui demanderai de m’autoriser à m’expliquer une dernière fois sur un malheureux membre de phrase de lui me concernant.

À propos de la question d’ailleurs subsidiaire de savoir si M. Rimbaud était beau ou laid, M. Maurras qui ne l’a jamais vu et qui le trouve laid, d’après des témoins « plus rassis » que votre serviteur, me blâmerait presque, ma parole d’honneur ! d’avoir dit qu’il avait (Rimbaud) un visage parfaitement ovale d’ange en exil, une forte bouche rouge au pli amer (et in cauda venenum !) en Latin et Romain et Grec et Italien ! Que vous êtes, M. Mourras, ô gros voluptueux (à la Wilde !) des « jambes sans rivales ».

Ça c’est bête, je veux le croire, sans plus autrement, quoi ? Voici toujours ma phrase sur les jambes en question, extraite des Hommes d’aujourd’hui. Au surplus, lisez toute la petite biographie. Elle répond à tout d’avance, et coûte deux sous.

« … Des projets pour la Russie, une anicroche à Vienne (Autriche), quelques mois en France, d’Arras et Douai à Marseille, et le Sénégal, vers lequel bercé par un naufrage, puis la Hollande, 1879-80, vu décharger des voitures de moisson dans une ferme à sa mère, entre Attigny et Vouziers, et arpenter ces routes maigres de ses « jambes sans rivales ».

Voyons, M. Maurras, est-ce bien de bonne foi votre confusion entre infatigabilité… et autre chose.

— Ouf ! j’en ai fini avec les petites (et grosses) infamies qui de régions prétendues uniquement littéraires, s’insinueraient dans la vie privée pour s’y installer et veuillez, lecteur, me permettre de m’étendre un peu, maintenant qu’on a brûlé quelque sucre, sur le pur plaisir intellectuel de vous parler du présent ouvrage qu’on peut ne pas aimer, ni même admirer, mais qui a droit à tout respect en tout consciencieux examen ?

On a laissé les pièces objectionnables au point de vue bourgeois, car le point de vue chrétien et surtout catholique dont je m’honore d’être un des plus indignes peut être mais à coup sûr le plus sincère tenant, me semble supérieur ― j’entends, notamment les Premières Communions, les Pauvres à l’église (pour mon compte, j’eusse négligé cette pièce brutale avec pourtant ceci qui en fait partie : … Les malades du foie

Font baiser leur longs doits jaunes Aux bénitiers.

Quant aux Premières Communions dont j’ai sévèrement parlé dans mes Poètes maudits à cause de certains vers plutôt irrévérencieux que blasphémateurs (ou réciproquement), c’est si beau !… n’est-ce pas ? à travers tant de drôles de choses… n’est-ce pas ?

Pour le reste de ce que j’aime parfaitement, le Bateau ivre, les Effarés, les Chercheuses de poux et bien après les Assis aussi, parbleu ! c’est un peu fumiste, mais si beau de détails ; Sonnet des Voyelles qui a fait faire à M. René Ghill de si mirobolentes théories et l’ardent Faune. C’est parfait de fauves, ― en liberté ! et encore une fois, je vous le présente, ce « numéro », comme autrefois dans Lutèce, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces.

On a cru devoir (évidemment dans un but de réhabilitation qui n’a rien à voir ni avec la vie ni avec l’œuvre) ouvrir le volume par une pièce intitulée Etrennes des Orphelins, laquelle assez longue pièce, dans le goût un peu Guiraud avec déjà des beautés tout autres. Ceci qui vaut du Desbordes-Valmore :

Les tout petits enfants ont le cœur si sensible !

………………………………..

Cela :

La bise sous le seuil a fini par se taire…

qui est d’un net et d’un vrai, quant à ce qui concerne un beau jour de premier janvier : Surtout une facture solide même un peu trop qui dit l’extrême jeunesse de l’auteur quand il s’en servit d’après la formule parnassienne exagérée.

On a cru aussi devoir intercaler de gré ou de force un trop long poème : Le Forgeron, daté des Tuileries vers le 10 août 1892, où vraiment c’est trop démoc-soc, par trop démodé, même en 1870, mais l’auteur, direz-vous, était si, si jeune ! Mais, répondrais-je, était-ce une raison pour publier cette chose faite à coups de « mauvaises lectures » dans des manuels surannés ou de trop moisis historiens ? Je ne m’empresse pas moins d’ajouter qu’il y a là encore de très beaux vers. Parbleu ! avec cet être-là !

Cette caricature de Louis XIV, d’abord :

Et prenant ce gros-là dans son regard farouche,

Cette autre encore :

Or le bon roi, debout sur son ventre était pâle.

Ce cri bien dans le ton juste, trop rare ici.

On ne veut pas de nous dans les boulangeries

Mais j’avoue préférer telles pièces purement jolies, mais alors très jolies, d’une joliesse sauvageonne ou sauvage tout à fait alors presque aux belles que le Bateau ivre ou que les Premières Communions.

Il y a dans ce ton Ce qui retient Nina, vingt-neuf strophes, plus de cent vers sur un rythme sautilleur avec des gentillesses à tout bout de champ :

Dix-sept ans tu seras heureuse !

O les grands prés

La grande campagne amoureuse !

— Dis, viens plus près !…

… … … … . .

Puis comme une petite morte

Le cœur pâmé.

Tu me disais que je te porte

L’œil mi-fermé…

Et après la promenade au bois… et la résurrection de la petite morte, l’entrée dans le village où ça sentirait le laitage, une étable pleine d’un rythme lent d’haleine et de grands dos ; un intérieur à la Téniers.

Les lunettes de ma grand’mère

Et son nez long

Dans son missel…

Aussi la Comédie en trois baisers :

… … … … . .

Elle était fort déshabillée

Et de grands arbres indiscrets.

Aux vitres penchaient leur feuillée Malinement, tout près, tout près.

Sensation, où le poète adolescent va loin, bien loin, comme un bohémien.

Par la nature, heureux comme avec une femme.

Roman :

On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans.

Ce qu’il y a d’amusant, c’est que Rimbaud, quand il écrivait ce vers, n’avait pas encore seize ans. Évidemment il se « vieillissait » pour mieux plaire à quelque belle… de très probablement son imagination.

Ma Bohème, la plus gentille sans doute de ces gentilles choses.

Comme des lyres je tirai les élastiques De mes souliers blessés près de mon cœur.

Mes Petites amoureuses, les Poètes de sept ans, frères franchement douloureux des Chercheuses de poux :

Et la mère fermant le livre du devoir S’en allait satisfaite et très fière sans voir Dans les yeux bleus et sous le front plein d’éminence L’âme de son enfant livrée aux répugnances.

… … … … . .

Quant aux quelques morceaux en prose qui terminent le volume, je les eusse retenus pour les publier dans une nouvelle édition des œuvres en prose. Ils sont d’ailleurs très beaux mais tout à fait dans la note des Illuminations et de la Saison en Enfer. Je l’ai dit tout à l’heure et je sais que je ne suis pas le seul à le penser : Le Rimbaud en prose est peut-être supérieur à celui en vers…

J’ai terminé, je crois avoir terminé ma tâche de préfacier. De la vie de l’homme j’ai parlé suffisamment. De son œuvre je reparlerai peut-être encore.

Mon dernier mot ne peut-être ici que ceci : Rimbaud fut un poète mort jeune mais vierge de toute platitude ou décadence ― homme il fut un homme mort jeune aussi mais dans son vœux bien formulé d’indépendance et de haut dédain de n’importe quelle adhésion à ce qu’il ne lui plaisait pas de faire ni d’être.

PAUL VERLAINE

I

LES ÉTRENNES DES ORPHELINS

I

La chambre est pleine d’ombre ; on entend vaguement De deux enfants le triste et doux chuchotement.

Leur front se penche, encor alourdi par le rêve, Sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève…

− Au dehors les oiseaux se rapprochent frileux ; Leur aile s’engourdit sous le ton gris des cieux ; Et la nouvelle année, à la suite brumeuse, Laissant traîner les plis de sa robe neigeuse, Sourit avec des pleurs, et chante en grelottant…

II

Or les petits enfants, sous le rideau flottant, Parlent bas comme on fait dans une nuit obscure.

Ils écoutent, pensifs, comme un lointain murmure…

Ils tressaillent souvent à la claire voix d’or Du timbre matinal, qui frappe et frappe encor Son refrain métallique en son globe de verre…

− Puis, la chambre est glacée… on voit traîner à terre, Epars autour des lits, des vêtements de deuil : L’âpre bise d’hiver qui se lamente au seuil

Souffle dans le logis son haleine morose !

On sent, dans tout cela, qu’il manque quelque chose…

− Il n’est donc point de mère à ces petits enfants, De mère au frais sourire, aux regards triomphants ?

Elle a donc oublié, le soir, seule et penchée, D’exciter une flamme à la cendre arrachée,

D’amonceler sur eux la laine et l’édredon

Avant de les quitter en leur criant : pardon.

Elle n’a point prévu la froideur matinale,

Ni bien fermé le seuil à la bise hivernale ?…

− Le rêve maternel, c’est le tiède tapis,

C’est le nid cotonneux où les enfants tapis,

Comme de beaux oiseaux que balancent les branches, Dorment leur doux sommeil plein de visions blanches.

− Et là, − c’est comme un nid sans plumes, sans chaleur, Où les petits ont froid, ne dorment pas, ont peur ; Un nid que doit avoir glacé la bise amère…

III

Votre cœur l’a compris : − ces enfants sont sans mère.

Plus de mère au logis ! − et le père est bien loin !…

− Une vieille servante, alors, en a pris soin.

Les petits sont tout seuls en la maison glacée ; Orphelins de quatre ans, voilà qu’en leur pensée S’éveille, par degrés, un souvenir riant…

C’est comme un chapelet qu’on égrène en priant : − Ah ! quel beau matin, que ce matin des étrennes !

Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes Dans quelque songe étrange où l’on voyait joujoux, Bonbons habillés d’or, étincelants bijoux, Tourbillonner, danser une danse sonore,

Puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore !

On s’éveillait matin, on se levait joyeux,

La lèvre affriandée, en se frottant les yeux…

On allait, les cheveux emmêlés sur la tête,

Les yeux tout rayonnants, comme aux grands jours de fête, Et les petits pieds nus effleurant le plancher, Aux portes des parents tout doucement toucher…

On entrait !… Puis alors les souhaits,… en chemise, Les baisers répétés, et la gaîté permise ?

IV

Ah ! c’était si charmant, ces mots dits tant de fois !

− Mais comme il est changé, le logis d’autrefois : Un grand feu pétillait, clair, dans la cheminée, Toute la vieille chambre était illuminée ; Et les reflets vermeils, sortis du grand foyer, Sur les meubles vernis aimaient à tournoyer…

− L’armoire était sans clefs !… sans clefs, la grande armoire !

On regardait souvent sa porte brune et noire…

Sans clefs !… c’était étrange !… on rêvait bien des fois Aux mystères dormant entre ses flancs de bois, Et l’on croyait ouïr, au fond de la serrure

Béante, un bruit lointain, vague et joyeux murmure…

− La chambre des parents est bien vide, aujourd’hui : Aucun reflet vermeil sous la porte n’a lui ; Il n’est point de parents, de foyer, de clefs prises : Partant, point de baisers, point de douces surprises !

Oh ! que le jour de l’an sera triste pour eux !

− Et, tout pensifs, tandis que de leurs grands yeux bleus, Silencieusement tombe une larme amère, Ils murmurent : « Quand donc reviendra notre mère ? »

……………………………………………..

V

Maintenant, les petits sommeillent tristement : Vous diriez, à les voir, qu’ils pleurent en dormant, Tant leurs yeux sont gonflés et leur souffle pénible !

Les tout petits enfants ont le cœur si sensible !

− Mais l’ange des berceaux vient essuyer leurs yeux, Et dans ce lourd sommeil met un rêve joyeux, Un rêve si joyeux, que leur lèvre mi-close,

Souriante, semblait murmurer quelque chose…

− Ils rêvent que, penchés sur leur petit bras rond, Doux geste du réveil, ils avancent le front, Et leur vague regard tout autour d’eux repose…

Ils se croient endormis dans un paradis rose…

Au foyer plein d’éclairs chante gaîment le feu…

Par la fenêtre on voit là-bas un beau ciel bleu ; La nature s’éveille et de rayons s’enivre…

La terre, demi-nue, heureuse de revivre,

A des frissons de joie aux baisers du soleil…

Et dans le vieux logis tout est tiède et vermeil : Les sombres vêtements ne jonchent plus la terre, La bise sous le seuil a fini par se taire…

On dirait qu’une fée a passé dans cela !…

− Les enfants, tout joyeux, ont jeté deux cris… Là, Près du lit maternel, sous un beau rayon rose, Là, sur le grand tapis, resplendit quelque chose…

Ce sont des médaillons argentés, noirs et blancs, De la nacre et du jais aux reflets scintillants ; Des petits cadres noirs, des couronnes de verre, Ayant trois mots gravés en or : « À NOTRE MÈRE ! »

………………………………………..

2 janvier 1870

II

VOYELLES

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles, Je dirai quelque jour vos naissances latentes.

A, noir corset velu des mouches éclatantes Qui bombillent autour des puanteurs cruelles, Golfe d’ombre ; E, candeur des vapeurs et des tentes, Lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; U, cycles, vibrements divins des mers virides, Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux ; O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, Silences traversés des Mondes et des Anges : — O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux !

III

ORAISON DU SOIR

Je vis assis, tel qu’un ange aux mains d’un barbier, Empoignant une chope à fortes cannelures, L’hypogastre et le col cambrés, une Gambier Aux dents, sous l’air gonflé d’impalpables voilures.

Tels que les excréments chauds d’un vieux colombier, Mille rêves en moi font de douces brûlures ; Puis par instants mon cœur triste est comme un aubier Qu’ensanglante l’or jaune et sombre des coulures.

Puis quand j’ai ravalé mes rêves avec soin, Je me tourne, ayant bu trente ou quarante chopes, Et me recueille pour lâcher l’âcre besoin.

Doux comme le Seigneur du cèdre et des hysopes, Je pisse vers les cieux bruns, très haut et très loin, Avec l’assentiment des grands héliotropes.

IV

LES ASSIS

Noirs de loupes, grêlés, les yeux cerclés de bagues Vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, Le sinciput plaqué de hargnosités vagues Comme les floraisons lépreuses des vieux murs, Ils ont greffé dans des amours épileptiques

Leur fantasque ossature aux grands squelettes noirs De leurs chaises ; leurs pieds aux barreaux rachitiques S’entrelacent pour les matins et pour les soirs.

Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, Sentant les soleils vifs percaliser leur peaux, Ou, les yeux à la vitre où se fanent les neiges, Tremblant du tremblement douloureux des crapauds.

Et les Sièges leur ont des bontés ; culottée

De brun, la paille cède aux angles de leurs reins.

L’âme des vieux soleils s’allume, emmaillotée Dans ces tresses d’épis où fermentaient les grains.

Et les Assis, genoux aux dents, verts pianistes, Les dix doigts sous leur siège aux rumeurs de tambour, S’écoutent clapoter des barcarolles tristes Et leurs caboches vont dans des roulis d’amour.

Oh ! ne les faites pas lever ! C’est le naufrage.

Ils surgissent, grondant comme des chats giflés,

Ouvrant lentement leurs omoplates, ô rage !

Tout leur pantalon bouffe à leurs reins boursouflés.

Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves Aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors, Et leurs boutons d’habit sont des prunelles fauves Qui vous accrochent l’œil du fond des corridors !

Puis ils ont une main invisible qui tue ;

Au retour, leur regard filtre ce venin noir

Qui charge l’œil souffrant de la chienne battue, Et vous suez, pris dans un atroce entonnoir.

Rassis, les poings noyés dans des manchettes sales, Ils songent à ceux-là qui les ont fait lever, Et de l’aurore au soir des grappes d’amygdales Sous leurs mentons chétifs s’agitent à crever.

Quand l’austère sommeil a baissé leurs visières Ils rêvent sur leur bras de sièges fécondés,

De vrais petits amours de chaises en lisières Par lesquelles de fiers bureaux seront bordés.

Des fleurs d’encre crachant des pollens en virgules, Les bercent le long des calices accroupis,

Tels qu’au fil des glaïeuls le vol des libellules, − Et leur membre s’agace à des barbes d’épis !

V

LES EFFARÉS

Noirs dans la neige et dans la brume, Au grand soupirail qui s’allume, Leurs culs en rond,

À genoux, cinq petits, − misère ! −

Regardent le boulanger faire Le lourd pain blond…

Ils voient le fort bras blanc qui tourne La pâte grise, et qui l’enfourne Dans un trou clair.

Ils écoutent le bon pain cuire.

Le boulanger au gras sourire Chante un vieil air.

Ils sont blottis, pas un ne bouge, Au souffle du soupirail rouge, Chaud comme un sein.

Et quand, pendant que minuit sonne, Façonné, pétillant et jaune, On sort le pain ;

Quand, sous les poutres enfumées, Chantent les croûtes parfumées, Et les grillons ;

Quand ce trou chaud souffle la vie ; Ils ont leur âme si ravie

Sous leurs haillons,

Ils se ressentent si bien vivre, Les pauvres petits pleins de givre !

− Qu’ils sont là, tous,

Collant leurs petits museaux roses Au grillage, chantant des choses, Entre les trous,

Mais bien bas, − comme une prière…

Repliés vers cette lumière

Du ciel rouvert,

− Si fort, qu’ils crèvent leur culotte, − Et que leur lange blanc tremblotte Au vent d’hiver…

20 septembre 1870

VI

LES CHERCHEUSES DE POUX

Quand le front de l’enfant, plein de rouges tourmentes, Implore l’essaim blanc des rêves indistincts, Il vient près de son lit deux grandes sœurs charmantes Avec de frêles doigts aux ongles argentins.

Elles assoient l’enfant devant une croisée Grande ouverte où l’air bleu baigne un fouillis de fleurs, Et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée Promènent leurs doigts fins, terribles et charmeurs.

Il écoute chanter leurs haleines craintives Qui fleurent de longs miels végétaux et rosés, Et qu’interrompt parfois un sifflement, salives Reprises sur la lèvre ou désirs de baisers.

Il entend leurs cils noirs battant sous les silences Parfumés ; et leurs doigts électriques et doux Font crépiter parmi ses grises indolences

Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux.

Voilà que monte en lui le vin de la Paresse, Soupir d’harmonica qui pourrait délirer ;

L’enfant se sent, selon la lenteur des caresses, Sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer.

VII

BATEAU IVRE

Comme je descendais des Fleuves impassibles,

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs ;

Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles, Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs.

J’étais insoucieux de tous les équipages,

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais.

Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages,

Les Fleuves m’ont laissé descendre où je voulais.

Dans les clapotements furieux des marées,

Moi, l’autre hiver, plus sourd que les cerveaux d’enfants, Je courus ! Et les Péninsules démarrées, N’ont pas subi tohu-bohus plus triomphants.

La tempête a béni mes éveils maritimes.

Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur les flots Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes, Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots.

Plus douce qu’aux enfants la chair des pommes sures, L’eau verte pénétra ma coque de sapin Et des taches de vins bleus et des vomissures

Me lava, dispersant gouvernail et grappin.

Et dès lors, je me suis baigné dans le poème

De la mer, infusée d’astres, et latescent,

Dévorant les azurs verts où, flottaison blême

Et ravie, un noyé pensif parfois descend,

Où, teignant tout à coup les bleuités, délires Et rythmes lents sous les rutilements du jour, Plus fortes que l’alcool, plus vastes que nos lyres, Fermentent les rousseurs amères de l’amour.

Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, Et les ressacs, et les courants, je sais le soir, L’aube exaltée ainsi qu’un peuple de colombes, Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir.

J’ai vu le soleil bas taché d’horreurs mystiques Illuminant de longs figements violets, Pareils à des acteurs de drames très antiques, Les flots roulant au loin leurs frissons de volets ;

J’ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies,

Baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, La circulation des sèves inouïes

Et l’éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs.

J’ai suivi des mois pleins, pareille aux vacheries Hystériques, la houle à l’assaut des récifs, Sans songer que les pieds lumineux des Maries

Pussent forcer le muffle aux Océans poussifs ;

J’ai heurté, savez-vous ? d’incroyables Florides, Mêlant aux fleurs des yeux de panthères, aux peaux D’hommes, des arcs-en-ciel tendus comme des brides, Sous l’horizon des mers, à de glauques troupeaux ;

J’ai vu fermenter les marais énormes, nasses

Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan,

Des écroulements d’eaux au milieu des bonaces, Et les lointains vers les gouffres cataractant !

Glaciers, soleils d’argent, flots nacreux, cieux de braises.

Échouages hideux au fond des golfes bruns

Où les serpents géants dévorés des punaises

Choient des arbres tordus, avec de noirs parfums.

J’aurais voulu montrer aux enfants ces dorades Du flot bleu, ces poissons d’or, ces poissons chantants.

Des écumes de fleurs ont béni mes dérades

Et d’ineffables vents m’ont ailé par instants.

Parfois, martyr lassé des pôles et des zones,

La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux Montait vers moi ses fleurs d’ombre aux ventouses jaunes Et je restais, ainsi qu’une femme à genoux,

Presqu’île, ballottant sur mes bords les querelles Et les fientes d’oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, Et je voguais, lorsqu’à travers mes liens frêles Des noyés descendaient dormir, à reculons.

Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, Jeté par l’ouragan dans l’éther sans oiseau, Moi dont les Monitors et les voiliers des Hanses N’auraient pas repêché la carcasse ivre d’eau,

Libre, fumant, monté de brumes violettes,

Moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur Qui porte, confiture exquise aux bons poètes,

Des lichens de soleil et des morves d’azur,

Qui courais taché de lunules électriques,

Plante folle, escorté des hippocampes noirs,

Quand les Juillets faisaient crouler à coups de triques Les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs,

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais, Fileur éternel des immobilités bleues,

Je regrette l’Europe aux anciens parapets.

J’ai vu des archipels sidéraux ! Et des îles

Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur : — Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t’exiles, Million d’oiseaux d’or, ô future Vigueur ?

Mais, vrai, j’ai trop pleuré ! Les aubes sont navrantes, Toute lune est atroce et tout soleil amer.

L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes.

Oh ! que ma quille éclate ! Oh ! que j’aille à la mer !

Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache Noire et froide où, vers le crépuscule embaumé, Un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche

Un bateau frêle comme un papillon de mai.

Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames, Enlever leur sillage aux porteurs de cotons, Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes, Ni nager sous les yeux horribles des pontons !

VIII

LES PREMIÈRES COMMUNIONS

I

Vraiment, c’est bête, ces églises de villages

Où quinze laids marmots, encrassant les piliers, Écoutent, grasseyant les divins babillages, Un noir grotesque dont fermentent les souliers.

Mais le soleil éveille, à travers les feuillages, Les vieilles couleurs des vitraux ensoleillés,

La pierre sent toujours la terre maternelle,

Vous verrez des monceaux de ces cailloux terreux Dans la campagne en rut qui frémit, solennelle, Portant, près des blés lourds, dans les sentiers séreux, Ces arbrisseaux brûlés où bleuit la prunelle, Des nœuds de mûriers noirs et de rosiers furieux.

Tous les cent ans on rend ces granges respectables Par un badigeon d’eau bleue et de lait caillé.

Si des mysticités grotesques sont notables

Près de la Notre-Dame ou du saint empaillé,

Des mouches sentant bon l’auberge et les étables Se gorgent de cire au plancher ensoleillé.

L’enfant se doit surtout à la maison, famille

Des soins naïfs, des bons travaux abrutissants.

Ils sortent, oubliant que la peau leur fourmille Où le Prêtre du Christ plaqua ses doigts puissants.

On paie au Prêtre un toit ombré d’une charmille Pour qu’il laisse au soleil tous ces fronts bruissants.

Le premier habit noir, le plus beau jour de tartes Sous le Napoléon ou le Petit Tambour, Quelque enluminure où les Josephs et les Marthes Tirent la langue avec un excessif amour Et qui joindront aux jours de science deux cartes, Ces deux seuls souvenirs lui restent du grand jour.

Les filles vont toujours à l’église, contentes

De s’entendre appeler garces par les garçons

Qui font du genre, après messe et vêpres chantantes, Eux, qui sont destinés au chic des garnisons, Ils narguent au café les maisons importantes,

Blousés neuf et gueulant d’effroyables chansons.

Cependant le curé choisit, pour les enfances,

Des dessins ; dans son clos, les vêpres dites, quand L’air s’emplit du lointain nasillement des danses, Il se sent, en dépit des célestes défenses.

Les doigts de pied ravis et le mollet marquant…

− La nuit vient, noir pirate aux ciel noir débarquant.

II

Le prêtre a distingué, parmi les catéchistes

Congrégés des faubourgs ou des riches quartiers, Cette petite fille inconnue, aux yeux tristes, Front jaune. Ses parents semblent de doux portiers.

Au grand jour, la marquant parmi les catéchistes, Dieu fera, sur son front, neiger ses bénitiers.

La veille du grand jour, l’enfant se fait malade Mieux qu’à l’église haute aux funèbres rumeurs.

D’abord le frisson vient, le lit n’étant pas fade, Un frisson surhumain qui retourne : Je meurs…

Et, comme un vol d’amour fait à ses sœurs stupides, Elle compte, abattue et les mains sur son cœur, Ses Anges, ses Jésus et ses Vierges nitides,

Et, calmement, son âme a bu tout son vainqueur.

Adonaï !… − Dans les terminaisons latines

Des cieux moirés de vert baignent les Fronts vermeils Et tachés du sang pur des célestes poitrines, De grands linges neigeux tombent sur les soleils.

Pour ses virginités présentes et futures

Elle mord aux fraîcheurs de ta Rémission ;

Mais plus que les lys d’eau, plus que les confitures Tes pardons sont glacés, ô Reine de Sion.

III

Puis la Vierge n’est plus que la Vierge du livre ; Les mystiques élans se cassent quelquefois, Et vient la pauvreté des images que cuivre

L’ennui, l’enluminure atroce et les vieux bois.

Des curiosités vaguement impudiques

Épouvantent le rêve aux chastes bleuités

Qui sont surpris autour des célestes tuniques

Du linge dont Jésus voile ses nudités.

Elle veut, elle veut pourtant, l’âme en détresse, Le front dans l’oreiller creusé par les cris sourds, Prolonger les éclairs suprêmes de tendresse Et bave… − L’ombre emplit les maisons et les cours,

Et l’enfant ne peut plus. Elle s’agite et cambre Les reins, et d’une main ouvre le rideau bleu Pour amener un peu la fraîcheur de la chambre

Sous le drap, vers son ventre et sa poitrine en feu.

IV

À son réveil, − minuit, − la fenêtre était blanche Devant le soleil bleu des rideaux illunés ;

La vision la prit des langueurs du Dimanche,

Elle avait rêvé rouge. Elle saigna du nez,

Et se sentant bien chaste et pleine de faiblesse, Pour savourer en Dieu son amour revenant, Elle eut soif de la nuit forte où s’exalte et s’abaisse Le cœur, sous l’œil des cieux doux, en les devinant ;

De la nuit, Vierge-Mère impalpable, qui baigne

Tous les jeunes émois de ses silences gris ;

Elle eut soif de la nuit forte où le cœur qui saigne Écoute sans témoin sa révolte sans cris.

Et, faisant la victime et la petite épouse,

Son étoile la vit, une chandelle aux doigts,

Descendre dans la cour où séchait une blouse,

Spectre blanc, et lever les spectres noirs des toits.

V

Elle passa sa nuit Sainte dans des latrines.

Vers la chandelle, aux trous du toit, coulait l’air blanc, Et quelque vigne folle aux noirceurs purpurines En deçà d’une cour voisine s’écroulant.

La lucarne faisait un cœur de lueur vive

Dans la cour où les cieux bas plaquaient d’ors vermeils Les vitres ; les pavés puant l’eau de lessive Souffraient l’ombre des toits bordés de noirs sommeils.

VI

Qui dira ces langueurs et ces pitiés immondes

Et ce qu’il lui viendra de haine, ô sales fous, Dont le travail divin déforme encore les mondes Quand la lèpre, à la fin, rongera ce corps doux,

Et quand, ayant rentré tous ces nœuds d’hystéries Elle verra, sous les tristesses du bonheur, L’amant rêver au blanc million des Maries

Au matin de la nuit d’amour, avec douleur !

VII

Sais-tu que je t’ai fait mourir ? J’ai pris ta bouche, Ton cœur, tout ce qu’on a, tout ce que vous avez, Et moi je suis malade. Oh ! je veux qu’on me couche Parmi les Morts des eaux nocturnes abreuvés !

J’étais bien jeune, et Christ a souillé mes haleines, Il me bonda jusqu’à la gorge de dégoûts ; Tu baisais mes cheveux profonds comme les laines, Et je me laissais faire !… Oh ! va… c’est bon pour vous,

Hommes ! qui songez peu que la plus amoureuse

Est, dans sa conscience, aux ignobles terreurs

La plus prostituée et la plus douloureuse

Et que tous nos élans vers vous sont des erreurs.

Car ma communion première est bien passée !

Tes baisers, je ne puis jamais les avoir bus.

Et mon cœur et ma chair par ta chair embrassée

Fourmillent du baiser putride de Jésus…

VIII

Alors l’âme pourrie et l’âme désolée

Sentiront ruisseler tes malédictions.

− Ils avaient couché sur ta haine inviolée,

Echappés, pour la mort, des justes passions.

Christ, ô Christ, éternel voleur des énergies,

Dieu qui, pour deux mille ans, vouas, à ta pâleur, Cloués au sol, de honte et de céphalalgies, Ou renversés, les fronts des Femmes de douleur.

Juillet 1871

IX

L’ORGIE PARISIENNE OU PARIS SE REPEUPLE

Ô lâches, la voilà ! dégorgez dans les gares !

Le soleil expia de ses poumons ardents

Les boulevards qu’un soir comblèrent les Barbares.

Voilà la Cité belle assise à l’occident !

Allez ! on préviendra les reflux d’incendie, Voilà les quais ! voilà les boulevards ! voilà, Sur les maisons, l’azur léger qui s’irradie, Et qu’un soir la rougeur des bombes étoila.

Cachez les palais morts dans des niches de planches !

L’ancien jour effaré rafraîchit vos regards.

Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches, Soyez fous, vous serez drôles, étant hagards !

Tas de chiennes en rut mangeant des cataplasmes.

Le cri des maisons d’or vous réclame. Volez !

Mangez ! Voici la nuit de joie aux profonds spasmes Qui descend dans la rue, ô buveurs désolés,

Buvez. Quand la lumière arrive intense et folle Fouillant à vos côtés les luxes ruisselants, Vous n’allez pas baver, sans geste, sans parole, Dans vos verres, les yeux perdus aux lointains blancs,

Avalez, pour la Reine aux fesses cascadantes !

Écoutez l’action des stupides hoquets

Déchirants. Écoutez, sauter aux nuits ardentes Les idiots râleux, vieillards, pantins, laquais !

O cœurs de saleté, bouches épouvantables, Fonctionnez plus fort, bouches de puanteurs !

Un vin pour ces torpeurs ignobles, sur ces tables…

Vos ventres sont fondus de hontes, ô Vainqueurs !

Ouvrez votre narine aux superbes nausées !

Trempez de poisons forts les cordes de vos cous !

Sur vos nuques d’enfants baissant ses mains croisées Le Poète vous dit : ô lâches, soyez fous !

Parce que vous fouillez le ventre de la Femme Vous craignez d’elle encore une convulsion Qui crie, asphyxiant votre nichée infâme

Sur sa poitrine, en une horrible pression.

Syphilitiques, fous, rois, pantins, ventriloques, Qu’est-ce que ça peut faire à la pudeur Paris.

Vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques ?

Elle se secouera de vous, hargneux pourris !

Et quand vous serez bas, geignant sur vos entrailles Les flancs morts, réclamant votre argent, éperdus, La rouge courtisane aux seins gros de Batailles, Loin de votre stupeur tordra ses poings ardus !

Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères, Paris ! quand tu reçus tant de coups de couteau, Quand tu gis, retenant dans tes prunelles claires, Un peu de la bonté du fauve renouveau,

O cité douloureuse, ô cité quasi morte,

La tête et les deux seins jetés vers l’Avenir Ouvrant sur ta pâleur ses milliards de portes, Cité que le Passé sombre pourrait bénir :

Corps remagnétisé pour les énormes peines, Tu rebois donc la vie effroyable ! tu sens Sourdre le flux des vers livides en tes veines, Et sur ton clair amour rôder les doigts glaçants !

Et ce n’est pas mauvais. Tes vers, tes vers livides Ne gèneront pas plus ton souffle de Progrès Que les Stryx n’éteignaient l’œil des Cariatides Où des pleurs d’or astral tombaient des bleus degrés.

Quoique ce soit affreux de te revoir couverte Ainsi ; quoiqu’on n’ait fait jamais d’une cité Ulcère plus puant à la Nature verte,

Le Poète te dit : « Splendide est ta Beauté ! »

L’orage t’a sacrée suprême poésie ;

L’immense remuement des forces te secourt ; Ton œuvre bout, la mort gronde, Cité choisie !

Amasse les strideurs au cœur du clairon lourd.

Le Poète prendra le sanglot des Infâmes,

La haine des Forçats, la clameur des maudits ; Et ses rayons d’amour flagelleront les Femmes.

Ses strophes bondiront, voilà ! voilà ! bandits !

− Société, tout est rétabli : − les orgies Pleurent leur ancien râle aux anciens lupanars : Et les gaz en délire aux murailles rougies Flambent sinistrement vers les azurs blafards !

Mai 1871

X

ACCROUPISSEMENTS

Bien tard, quand il se sent l’estomac écœuré, Le frère Milotus un œil à la lucarne

D’où le soleil, clair comme un chaudron récuré, Lui darde une migraine et fait son regard darne, Déplace dans les draps son ventre de curé.

Il se démène sous sa couverture grise

Et descend ses genoux à son ventre tremblant, Effaré comme un vieux qui mangerait sa prise, Car il lui faut, le poing à l’anse d’un pot blanc, A ses reins largement retrousser sa chemise !

Or, il s’est accroupi frileux, les doigts de pied Repliés grelottant au clair soleil qui plaque Des jaunes de brioches aux vitres de papiers, Et le nez du bonhomme où s’allume la laque Renifle aux rayons, tel qu’un charnel polypier.

… … … … … … …

Le bonhomme mijote au feu, bras tordus, lippe Au ventre : il sent glisser ses cuisses dans le feu Et ses chausses roussir et s’éteindre sa pipe ; Quelque chose comme un oiseau remue un peu A son ventre serein comme un monceau de tripe !

Autour, dort un fouillis de meubles abrutis Dans des haillons de crasse et sur de sales ventres, Des escabeaux, crapauds étranges, sont blottis Aux coins noirs : des buffets ont des gueules de chantres Qu’entr’ouvre un sommeil plein d’horribles appétits.

L’écœurante chaleur gorge la chambre étroite, Le cerveau du bonhomme est bourré de chiffons, Il écoute les poils pousser dans sa peau moite Et parfois en hoquets fort gravement bouffons S’échappe, secouant son escabeau qui boite…

… … … … … … …

Et le soir, aux rayons de lune qui lui font Aux contours du cul des bavures de lumière, Une ombre avec détails s’accroupit sur un fond De neige rose ainsi qu’une rose trémière…

Fantasque, un nez poursuit Vénus au ciel profond.

XI

LES PAUVRES À L’ÉGLISE

Parqués entre des bancs de chêne, aux coins d’église Qu’attiédit puamment leur souffle, tous leurs yeux Vers le chœur ruisselant d’orrie et la maîtrise Aux vingt gueules gueulant les cantiques pieux ;

Comme un parfum de pain humant l’odeur de cire, Heureux, humiliés comme des chiens battus, Les Pauvres au bon Dieu, le patron et le sire, Tendent leurs oremus risibles et têtus.

Aux femmes, c’est bien bon de faire des bancs lisses, Après les six jours noirs où Dieu les fait souffrir !

Elles bercent, tordus dans d’étranges pelisses, Des espèces d’enfants qui pleurent à mourir :

Leurs seins crasseux dehors, ces mangeuses de soupe, Une prière aux yeux et ne priant jamais, Regardent parader mauvaisement un groupe De gamines avec leurs chapeaux déformés.

Dehors, le froid, la faim, l’homme en ribote : C’est bon. Encore une heure ; après, les maux sans noms !

− Cependant, alentour, geint, nasille, chuchote Une collection de vieilles à fanons ;

Ces effarés y sont et ces épileptiques

Dont on se détournait hier aux carrefours ; Et, fringalant du nez dans des missels antiques Ces aveugles qu’un chien introduit dans les cours.

Et tous, bavant la foi mendiante et stupide, Récitent la complainte infinie à Jésus

Qui rêve en haut, jauni par le vitrail livide, Loin des maigres mauvais et des méchants pansus,

Loin des senteurs de viande et d’étoffes moisies, Farce prostrée et sombre aux gestes repoussants ; − Et l’oraison fleurit d’expressions choisies, Et les mysticités prennent des tons pressants,

Quand, des nefs où périt le soleil, plis de soie Banals, sourires verts, les Dames des quartiers Distingués, − ô Jésus ! − les malades du foie Font baiser leurs longs doigts jaunes aux bénitiers.

1871

XII

CE QUI RETIENT NINA

LUI Ta poitrine sur ma poitrine, Hein ? nous irions,

Ayant de l’air plein la narine, Aux frais rayons

Du bon matin bleu qui vous baigne Du vin de jour ?…

Quand tout le bois frissonnant saigne Muet d’amour

De chaque branche, gouttes vertes, Des bourgeons clairs,

On sent dans les choses ouvertes Frémir des chairs ;

Tu plongerais dans la luzerne Ton long peignoir,

Divine avec ce bleu qui cerne Ton grand œil noir,

Amoureuse de la campagne, Semant partout,

Comme une mousse de champagne, Ton rire fou !

Riant à moi, brutal d’ivresse, Qui te prendrais

Comme cela, − la belle tresse, Oh ! − qui boirais

Ton goût de framboise et de fraise, O chair de fleur !

Riant au vent vif qui te baise Comme un voleur !

Au rose églantier qui t’embête Aimablement…

Riant surtout, ô folle tête, À ton amant !…

Dix-sept ans ! Tu seras heureuse !

Oh ! les grands prés,

La grande campagne amoureuse !

− Dis, viens plus près !…

− Ta poitrine sur ma poitrine, Mêlant nos voix,

Lents, nous gagnerions la ravine, Puis les grands bois !…

Puis, comme une petite morte, Le cœur pâmé,

Tu me dirais que je te porte, L’œil mi-fermé…

Je te porterais, palpitante, Dans le sentier…

L’oiseau filerait son andante, Joli portier…

Je te parlerais dans ta bouche : J’irais, pressant

Ton corps, comme une enfant qu’on couche, Ivre du sang

Qui coule, bleu, sous ta peau blanche Aux tons rosés,

Te parlant bas la langue franche…

Tiens !… — que tu sais…

Nos grands bois sentiraient la sève, Et le soleil

Sablerait d’or fin leur grand rêve Sombre et vermeil !

Le soir ?… Nous reprendrons la route Blanche qui court,

Flânant, comme un troupeau qui broute, Tout à l’entour…

Les bons vergers à l’herbe bleue Aux pommiers tors !

Comme on les sent toute une lieue, Leurs parfums forts !

Nous regagnerions le village Au ciel mi-noir ;

Et ça sentira le laitage Dans l’air du soir ;

Ça sentira l’étable pleine De fumiers chauds,

Pleine d’un rythme lent d’haleine, Et de grands dos

Blanchissant sous quelque lumière ; Et, tout là-bas,

Une vache fienterait fière, À chaque pas !…

− Les lunettes de la grand’mère Et son nez long

Dans son missel, le pot de bière Cerclé de plomb,

Moussant entre les larges pipes Qui, crânement,

Fument : dix, quinze, immenses lippes Qui, tout fumant,

Happent le jambon aux fourchettes Tant, tant et plus ;

Le feu qui claire les couchettes, Et les bahuts ;

Les fesses luisantes et grasses D’un gros enfant

Qui fourre, à genoux, dans des tasses, Son museau blanc

Frolé par un mufle qui gronde D’un ton gentil,

Et pourlèche la face ronde Du cher petit…

Noire, rogue au bord de sa chaise, Affreux profil,

Une vieille devant la braise Qui fait du fil ;

Que de choses nous verrions, chère, Dans ces taudis,

Quand la flamme illumine, claire, Les carreaux gris !…

− Et puis, fraîche et toute nichée Dans les lilas,

La maison, la vitre cachée Qui rit là-bas…

Tu viendras, tu viendras, je t’aime, Ce sera beau !

Tu viendras, n’est-ce pas ? et même…

ELLE

Mais le bureau ?

15 août 1870

XIII

VÉNUS ANADYOMÈNE

Comme d’un cercueil vert en fer-blanc, une tête De femme à cheveux bruns fortement pommadés D’une vieille baignoire émerge, lente et bête, Montrant des déficits assez mal ravaudés ;

Puis le col gras et gris, les larges omoplates Qui saillent ; le dos court qui rentre et qui ressort.

— La graisse sous la peau paraît en feuilles plates ; Et les rondeurs des reins semblent prendre l’essor…

L’échine est un peu rouge, et le tout sent un goût Horrible étrangement, — on remarque surtout Des singularités qu’il faut voir à la loupe…

Les reins portent deux mots gravés : Clara Vénus ; − Et tout ce corps remue et tend sa large croupe Belle hideusement d’un ulcère à l’anus.

27 juillet 1870