23,99 €

23,99 €

-100%

Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.

Mehr erfahren.

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: mensch & tier

- Sprache: Deutsch

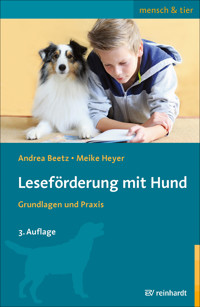

Einigen Kindern fällt es besonders schwer, lesen zu lernen. Hunde können diesen Kindern wertvolle Unterstützer sein und dazu beitragen, sie zum Lesen zu motivieren und Ruhe, Konzentration sowie Spaß am Lesen zu fördern. Andrea Beetz und Meike Heyer führen in die verschiedenen Ansätze des "Lesens mit Hund" ein und zeigen wichtige Voraussetzungen bei Leselernhund, pädagogischer Fachkraft, Kind und Setting auf. Neben den Grundlagen zur Lesekompetenz erörtern die Autorinnen die Indikationen und Hintergründe der positiven Effekte einer hundgestützten Leseförderung. Anschauliche Beispiele aus der Praxis runden das Buch ab.

Das E-Book können Sie in einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützt:

Veröffentlichungsjahr: 2025

0,0

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.