9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Entdecken Sie die faszinierenden und oft verborgenen Geschichten von Europas königlichen Herrschern, deren Leben und Lieben jenseits der gesellschaftlichen Normen lagen. In "LGBT-Könige und -Königinnen Europas" nimmt Fran Thomas Sie mit auf eine packende Reise durch die Geschichte und enthüllt die intimen Details der Leben von Monarchen, die ihre Sexualität und Identität in einer Zeit lebten, in der diese oft geheim gehalten werden mussten. Von den tiefen Freundschaften und romantischen Beziehungen des englischen Königs Edward II. bis zu den politischen Intrigen und leidenschaftlichen Verbindungen des französischen Königs Henri III. Dieses Buch bietet Ihnen einen einzigartigen Einblick in die Welt der LGBT-Herrscher, die trotz gesellschaftlicher Widerstände und religiöser Verurteilungen ihren Platz in der Geschichte behaupteten. Erfahren Sie, wie Persönlichkeiten wie Kristina von Schweden, Ludwig II. von Bayern und James VI. & I. von Schottland und England ihre sexuellen und emotionalen Bedürfnisse mit den Pflichten und Erwartungen ihrer königlichen Rollen in Einklang brachten. "LGBT-Könige und -Königinnen Europas" beleuchtet die Herausforderungen, Triumphe und das Vermächtnis dieser außergewöhnlichen Herrscher und lädt Sie ein, die Vielfalt menschlicher Erfahrung in den königlichen Reihen zu erkunden. Fran Thomas liefert eine fesselnde und gründlich recherchierte Darstellung, die nicht nur Historiker und Geschichtsinteressierte anspricht, sondern auch diejenigen, die sich für die lange und oft übersehene Geschichte der LGBT-Gemeinschaften interessieren. Lassen Sie sich von diesen bewegenden Geschichten inspirieren und erfahren Sie mehr über die Menschen hinter den Kronen, deren Liebe und Leidenschaften die Geschichte Europas mitgeprägt haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 179

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Fran Thomas

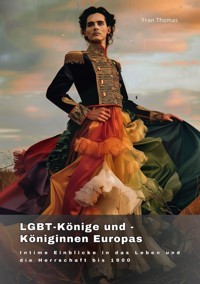

LGBT-Könige und -Königinnen Europas

Intime Einblicke in das Leben und die Herrschaft bis 1900

Einleitung: LGBT in der europäischen Geschichte

Frühe Hinweise auf gleichgeschlechtliche Beziehungen in den Königshäusern Europas

Die Erforschung der LGBT-Geschichte, insbesondere in Bezug auf die Königshäuser Europas, ist eine Herausforderung, die zahlreiche Hindernisse mit sich bringt. Die gesellschaftlichen Normen, insbesondere jene, die durch die Kirche geprägt wurden, führten dazu, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen in den historischen Aufzeichnungen oft verschleiert, missverstanden oder schlichtweg ignoriert wurden. Trotzdem gibt es eine Reihe von Hinweisen, die auf das Vorhandensein solcher Beziehungen hindeuten und uns ein faszinierendes Bild von der Vielfalt der menschlichen Erfahrung in den königlichen Reihen geben.

In der frühen Geschichte Europas sind Dokumente, die explizite Erwähnungen gleichgeschlechtlicher Beziehungen in den königlichen Familien enthalten, rar. Dennoch finden sich in den Jahrbüchern und Chroniken jener Zeit immer wieder subtile Hinweise. Beispielsweise finden wir in den mittelalterlichen Chroniken oft beschreibungen von tiefen Freundschaften und innigen Bindungen zwischen Herrschern und ihren Vertrauten. Diese Beziehungen wurden häufig beschrieben mit Begriffen und Metaphern, die für Freundschaft ebenso wie für romantische oder sexuelle Beziehungen genutzt werden konnten.

Ein besonders bemerkenswertes Beispiel ist der Fall von König Edward II. von England (1284-1327) und seinem engen Gefährten Piers Gaveston. Historiker haben lange über die Natur ihrer Beziehung spekuliert, die durch zeitgenössische Beschreibungen und die Reaktionen des Adels auf Gavestons bevorzugte Stellung am Hofe unterstrichen wird. Viele Quellen berichten von Edwards außergewöhnlicher Zuneigung zu Gaveston, die weit über die übliche Männerfreundschaft hinauszugehen scheint. Beispielsweise berichtet der Chronist Geoffrey le Baker, dass Edward Gaveston über alle anderen erhob und ihn schätzte wie seine eigene Seele.

Ein weiteres faszinierendes Beispiel aus der Geschichte bietet Philip II. von Frankreich (1165-1223) und sein erwiesenermaßen enger Vertrauter und Favorit, Richard Löwenherz (1157-1199). Die beiden Männer verband eine tiefe, wenn auch komplizierte Beziehung, deren Qualität von der Öffentlichkeit jener Zeit als mehr als nur diplomatische Freundschaft wahrgenommen wurde. Während ihrer ersten Begegnung im Château de Gisors sollen sich beide Monarchen nicht nur verbal verständigt, sondern in einer Weise genähert haben, die in der modernen Forschung als Ausdruck körperlicher Nähe interpretiert wird. Roger von Hoveden berichtete von ihrem Zusammensein und den Nächten, die sie in demselben Bett verbracht haben sollen, was im damaligen Kontext als eindeutiges Zeichen einer intimen Beziehung verstanden werden konnte.

Interessanterweise dokumentieren Chronisten auch das Leben von König James VI. & I. (1566-1625), der sowohl in Schottland als auch in England regierte. Seine besonders enge Beziehung zu George Villiers, dem Herzog von Buckingham, ist in zahlreichen Briefen und Dokumenten festgehalten. Die Zuneigung, die James gegenüber Villiers bekundete, sorgte für erheblichen Klatsch und Tratsch am Hof und über die Grenzen hinaus. Obwohl ihre Beziehung offiziell nie als homosexuell beschrieben wurde, deutet der intime Kontext und die Sprache ihrer Korrespondenz darauf hin, dass ihre Verbindung tiefer und intimer war als bloße Freundschaft. In einem Brief an Villiers schrieb James: „Jetzt, mein süßer Junge, lass deine Worte mir Liebkosung und deine Taten mir Trost sein.“

Sogar im sonst als besonders prüde geltenden spanischen Königshaus finden sich Anzeichen für gleichgeschlechtliche Neigungen. König Philipp II. (1527-1598) verband eine auffällige Nähe zu seinen engen Vertrauten und Dienern, insbesondere zu seinem Kammerdiener Juan de Escobedo. Historische Aufzeichnungen zeigen, dass Philipp Escobedo nicht nur aufhöchste Positionen erhob, sondern ihm auch außergewöhnliche Zuneigung und Vertrauen entgegenbrachte. Die emotionale und manchmal romantisch anmutende Sprache in Briefen zwischen ihnen lässt Raum für Spekulationen über die Natur ihrer Beziehung.

Die früheste Geschichte gleichgeschlechtlicher Beziehungen in Königshäusern Europas ist geprägt von Zweideutigkeit und Verschleierung, die in den unterschiedlichen Interpretationen der Beweisstücke eine Herausforderung darstellen. Trotzdem helfen uns diese spärlichen und indirekten Hinweise dabei, ein vielschichtiges Bild zu zeichnen. Sie zeugen von der Komplexität menschlicher Beziehungen und machen uns bewusst, dass die Geschichte der LGBT-Menschen tief in den Fundamenten Europas verwurzelt ist, auch wenn sie oft unter der Oberfläche verborgen bleibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die frühen Hinweise auf gleichgeschlechtliche Beziehungen in den Königshäusern Europas zwar spärlich, aber dennoch aufschlussreich sind. Sie bieten uns wertvolle Einblicke in das Leben und die Leidenschaften vergangener Monarchen und bereichern unser Verständnis von der Vielfalt der menschlichen Erfahrung in der Geschichte.

Die Rolle der Kirche und der Gesellschaft in der Wahrnehmung von nicht-heteronormativen Herrschern

Die europäische Geschichte ist maßgeblich geprägt durch die allgegenwärtige Kraft, die Kirche und Gesellschaft im Leben der Menschen ausgeübt haben. Die Wahrnehmung von nicht-heteronormativen Herrschern unterlag daher oft strikten moralischen und sozialen Normen, die durch zwei zentrale Institutionen definiert wurden: die Kirche und die gesellschaftlichen Strukturen. Diese beiden Kräfte trugen erheblich dazu bei, wie die Lebensweisen von LGBT-Herrschern gesehen, interpretiert und letztlich verurteilt oder akzeptiert wurden.

Die Kirche, insbesondere ab dem Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion im Römischen Reich und später im mittelalterlichen Europa, hatte immense Macht bei der Gestaltung moralischer Normen. Homosexualität wurde von der Kirche häufig als Sünde betrachtet, basierend auf bestimmten Bibelstellen aus dem Alten und Neuen Testament, die sexuelle Beziehungen zwischen dem gleichen Geschlecht als verwerflich darstellten. Ein prominentes Beispiel findet sich im Buch Levitikus (18:22), wo solche Beziehungen als "Greueltat" bezeichnet werden. Diese religiöse Verurteilung floss in den gesamten mittelalterlichen Diskurs ein und festigte sich in der Rechtsprechung vieler europäischer Staaten.

Obwohl die Kirchenväter wie Augustinus und Thomas von Aquin über sexuelle Moral schrieben und Sodomie in denselben Atemzug wie andere schwere Sünden nannten, gab es in der Praxis Unterschiede in der rigiden Durchsetzung dieser Normen. Beispielsweise existieren historische Berichte, dass selbst in strikten Klöstern gleichgeschlechtliche Beziehungen toleriert wurden. Der Benediktinermönch Edelgar beschrieb im 10. Jahrhundert, dass Beziehungen zwischen Männern in Klöstern nicht ungewöhnlich waren.

Während die Kirche also unzweifelhaft einen Rahmen vorgab, innerhalb dessen nicht-heteronormatives Verhalten verurteilt wurde, spielte die Gesellschaft eine ebenso bedeutende Rolle. Verhältnisse, die von den gesellschaftlichen Eliten – insbesondere der adligen Elite – als skandalös angesehen wurden, konnten sich schlecht auf die politische Stabilität und Autorität eines Herrschers auswirken. Diese sozialen Normen waren eng verwoben mit patriarchalischen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die als Grundelemente der Herrschafts- und Familienstrukturen betrachtet wurden.

Im Laufe der Jahrhunderte und über verschiedene Regionen hinweg schwankte die Sichtweise und der Umgang der Gesellschaft mit nicht-heteronormativen Herrschern beträchtlich. Während der Antike waren polysexuelle Beziehungen und gleichgeschlechtliche Bindungen weitgehend akzeptiert, wie es in griechischen Stadtstaaten oder im frühen Rom der Fall war, intensivierte sich die soziale Ächtung solcher Beziehungen mit der Ausbreitung des Christentums und den sich dazu gesellenden gesellschaftlichen Normen.

Die Renaissance brachte jedoch einige Veränderungen und Widersprüche mit sich. Diese Epoche stand gleichsam für die Rückbesinnung auf die Kultur und Werte der Antike und die allgegenwärtige kirchliche Dominanz. So konnte es etwa Heinrich III. von Frankreich, ein bekannter LGBT-Herrscher, schaffen, trotz seines als "effeminierend" empfundenen Lebensstils eine zeitlang die politische Bühne zu dominieren, bevor sein Verhalten als destabilisierend angesehen wurde und seine Macht schwand. Es sollte angemerkt werden, dass auch der Kontext des höfischen Lebens der Renaissance eine Rolle spielte, in dem Männlichkeit und Ritterlichkeit Definitionskämpfen unterlagen.

Im Laufe der frühen Neuzeit und bis ins 19. Jahrhundert blieb die Verurteilung nicht-heteronormativer Lebensweisen oft ungebrochen, wenngleich diverse Herrscher – Ludwig II. von Bayern sei hier exemplarisch erwähnt – versuchten, ihre Sexualität auf vielfältige Weise geheim zu halten oder zu tarnen, um Repressalien und staatlicher Ächtung zu entgehen. In diesen Kontexten wurde die Rolle der Kirche, besonders die der römisch-katholischen Kirche, oft zum moralischen Wächter über das öffentliche und private Leben erklärt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahrnehmung von nicht-heteronormativen Herrschern stets in einem komplexen Netz aus religiösen Lehren und sozialen Normen verstrickt war. Während die Kirche durch ihre dogmatischen Interpretationen homosexuellen Verhaltens als sündhaft drückte, verstärkten gesellschaftliche Normen und patriarchale Machtstrukturen diese Verurteilung. Dennoch zeigen verschiedene historische Beispiele, dass diese Herrscher trotz gegenteiliger Umstände oft bemerkenswerte politische Karrieren führten und ihre Beiträge zur Geschichte weiterhin untersucht und gewürdigt werden sollten.

Der Wandel der Toleranz: Vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts

Die Geschichte der Toleranz gegenüber LGBT-Individuen in Europa ist ein Komplex, der sich durch jede Ära und innerhalb jeder Kultur verändert hat. Vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war diese Toleranz nicht statisch, sondern unterlag einem stetigen Wandel, beeinflusst von Faktoren wie religiöser Doktrin, gesellschaftlichen Normen und politischen Entwicklungen. Dieser Abschnitt bietet einen detaillierten Überblick über den Wandel der Toleranz gegenüber LGBT-Herrschern im Laufe dieser Jahrhunderte.

Im frühen Mittelalter war die christliche Kirche die vorherrschende moralische Autorität in Europa. Die Lehren der Kirche spielten eine wesentliche Rolle bei der Formung der gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Im Jahr 529 verabschiedete Kaiser Justinian I. das Corpus Juris Civilis, welches homosexuelle Handlungen als Todsünde definierte und mit strengen Strafen belegte. Diese Haltung setzte sich im gesamten mittelalterlichen Europa fort, wo gleichgeschlechtliche Beziehungen in der Regel als schwerwiegende Vergehen angesehen wurden. Die Kirche verbreitete moralische Panik, und Personen, die homosexueller Handlungen verdächtigt wurden, mussten häufig drakonische Strafen erdulden.

Jedoch gab es immer auch Grauzonen und Widersprüche in der Behandlung von LGBT-Herrschern. Während die Kirche offiziell strenge Regeln aufführte, wurden sie oft aus politischen oder praktischen Gründen ignoriert oder umgangen. So lassen sich Beispiele für Herrscher finden, die sich trotz ihrer offenkundigen Abweichungen von der heteronormativen Ausrichtung ihrer Zeit behaupten konnten. Ein prominentes Beispiel ist Ludwig II. von Bayern, dessen Homosexualität in weiten Kreisen bekannt war. Obwohl er letztlich wegen seines ‘exzentrischen’ Verhaltens auf Druck der Regierung abgesetzt wurde, blieb er zeitlebens eine geliebte Figur unter seinen Untertanen.

Im Laufe der Renaissance und des Barock begann sich ein gradueller Wandel in der Wahrnehmung und der Toleranz von gleichgeschlechtlichen Beziehungen zu entwickeln. Dies lag zum Teil an einem wachsenden Interesse an der Antike und deren relativ offeneren Umgang mit Homosexualität. Renaissance-Humanisten wie Marsilio Ficino und Giovanni Pico della Mirandola trugen wesentlich dazu bei, antike Konzepte von Liebe und Erotik zu rehabilitieren, was auch die Wiederentdeckung von Homosexualität als kulturelles Thema einschloss. In den Höfen Europas führte diese Wiederbelebung antiker Werte zu einer größeren Toleranz gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen, solange diese Diskretion und Anstand bewahrten.

Im 17. und 18. Jahrhundert kam es jedoch zu einem erneuten Aufschwung moralischer Restriktionen, begünstigt durch die Gegenreformation und den Aufstieg des absolutistischen Staates. Persönliche Moral und öffentliches Verhalten wurden stärker überwacht, und Abweichungen von den heteronormativen Erwartungen konnten politische Karrieren gefährden. Dennoch gibt es Beispiele von Herrschern, die trotz oder sogar wegen ihrer nicht-heteronormativen Orientierung herausragten. James VI. & I. ist hierfür ein gutes Beispiel: Trotz seiner mutmaßlichen Homosexualität gelang es ihm, sowohl die schottische als auch die englische Krone erfolgreich zu regieren. Seine Beziehungen zu Männern wie dem Herzog von Buckingham, George Villiers, wurden weitläufig diskutiert, aber letztlich von der politischen Elite geduldet.

Im 19. Jahrhundert erlebte Europa tiefgreifende gesellschaftliche Umbrüche, welche auch die Einstellungen gegenüber Homosexualität beeinflussten. Die Aufklärung hatte ideologische Grundlagen für eine vermehrte wissenschaftliche und säkular-ethische Betrachtung des Themas gelegt, die nun langsam Früchte trugen. Persönlichkeiten wie Karl Heinrich Ulrichs, ein deutscher Jurist und früher Aktivist, argumentierten für die Entkriminalisierung und moralische Akzeptanz von Homosexualität. Trotz dieser Fortschritte war die gesellschaftliche Realität oft widersprüchlich. Einerseits kamen homoerotische Themen in der Literatur und Kunst der Zeit häufiger vor, andererseits sahen sich LGBT-Personen weiterhin rechtlichen und gesellschaftlichen Schikanen ausgesetzt.

Insgesamt war die Geschichte der Toleranz gegenüber LGBT-Herrschern in Europa vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts von Ambivalenz und Wandel geprägt. Religiöse, gesellschaftliche und politische Kräfte wirkten unterschiedlich stark auf die öffentliche und private Sphäre und beeinflussten dadurch die Lebenswelten der Herrscher und ihrer Höfe. Während einige Monarchen es schafften, ihre persönlichen Präferenzen vor der Öffentlichkeit zu verbergen, ermöglichten es anderen die Umstände, ihre nicht-heteronormativen Neigungen offen oder semi-offen auszuleben, ohne ihre Autorität oder ihren Status zu untergraben.

Homosexualität und Bisexualität in der Antike: Ein Überblick

- Die griechische Päderastie und ihre gesellschaftliche Akzeptanz

In der antiken griechischen Gesellschaft war Päderastie, das Verhältnis zwischen einem erwachsenen Mann und einem jugendlichen Jungen, ein weit verbreitetes und akzeptiertes Phänomen. Diese Art von Beziehung spielte eine bedeutende Rolle in der sozialen und pädagogischen Struktur der griechischen Stadtstaaten, insbesondere in Athen. Die gesellschaftliche Akzeptanz und sogar Förderung dieser Beziehungen basierte sowohl auf pädagogischen als auch auf kulturellen Überzeugungen. Während moderne Perspektiven Päderastie durch den Filter gegenwärtiger ethischer Standards betrachten können, ist es essentiell, die Praxis im spezifischen historischen Kontext der antiken griechischen Gesellschaft zu verstehen.

Traditionelle päderastische Beziehungen bestanden aus einem älteren Partner, dem „Erastes“, und einem jüngeren Partner, dem „Eromenos“. Der Erastes, oft ein Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, spielte die Rolle eines Mentors und Erziehers. Der Eromenos, der in der Regel zwischen 12 und 18 Jahren alt war, wurde als der Empfänger dieser Erziehung und Anleitung betrachtet. Die Beziehung ging über eine rein physische Verbindung hinaus und war eng mit der Vermittlung von Wissen, ethischen Werten und sozialen Fähigkeiten verbunden.

Zu den berühmtesten Beschreibungen der Päderastie gehört Platons Symposion, in dem Sokrates und andere Teilnehmer die Natur und Bedeutung der Liebe und Erziehung diskutieren. Als eine Form der Liebe, die Edle mit jungen Männern verband und sie dazu ermutigte, Tugenden wie Tapferkeit und Weisheit anzustreben, bezeichnete Platon die päderastische Beziehung als eine der höchsten Formen der Bindung.

Historisch und kulturell gesehen konnte die Päderastie auch als eine Methode betrachtet werden, eine Verbindung zwischen den Generationen zu schaffen. Dies half, kulturelle und intellektuelle Errungenschaften weiterzugeben und stärkte das soziale Gewebe der Gesellschaft. Die griechische Polis profitierte davon, weil die Praxis half, Loyalität und Kameradschaft zwischen Bürgern zu fördern – Aspekte, die besonders im militärischen und politischen Kontext von Bedeutung waren.

Jedoch muss beachtet werden, dass päderastische Beziehungen strengen sozialen Regeln unterworfen waren. Es wurde erwartet, dass der erwachsene Erastes den jüngeren Eromenos mit Respekt und Rücksicht behandelte. Eine übermäßige Betonung der körperlichen Komponente oder die Herabsetzung des Jüngeren wurden missbilligt. Aristoteles bringt in seiner Nikomachischen Ethik den Anspruch zum Ausdruck, dass wahre Freundschaft und Tugendhaftigkeit nur dann achtsam praktiziert werden können, wenn sie bestimmte moralische Grundsätze respektieren.

Die Akzeptanz der griechischen Päderastie war jedoch keineswegs einheitlich oder unkontrovers. Es gab auch Kritik innerhalb der griechischen Gesellschaft. Philosophen wie Xenophon und Komödienautoren wie Aristophanes griffen das Thema in ihren Werken kritisch auf. Sie problematisierten die potenziellen moralischen Implikationen und die Gefahr des Machtmissbrauchs. Diese Stimmen zeigen, dass es damals wie heute unterschiedliche Perspektiven auf solche Beziehungen gab.

Mit der zunehmenden Vorherrschaft des Christentums und den damit verbundenen moralischen Transformationsprozessen änderte sich die Wahrnehmung gleichgeschlechtlicher Beziehungen in Europa deutlich. In der klassischen griechischen Antike war die Päderastie jedoch ein akzeptierter und alltäglicher Bestandteil des sozialen und pädagogischen Lebens. Diese Akzeptanz hing stark mit der spezifischen kulturellen, sozialen und politischen Struktur der antiken griechischen Gesellschaft zusammen und bot eine komplexe Mischung aus körperlicher, emotionaler und intellektueller Entwicklung.

Die Betrachtung der griechischen Päderastie im Kontext unserer modernen Moralvorstellungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen lehrt uns, wie unterschiedlich Gesellschaften verschiedenste Aspekte der menschlichen Sexualität und Beziehungen interpretieren und regulieren können. Das Verständnis für die historischen Hintergründe und die kulturellen Kontexte ist entscheidend, um ein ganzheitliches Bild der Vergangenheit zu erhalten und die Entwicklung der gesellschaftlichen Normen und Werte über die Jahrhunderte hinweg besser nachvollziehen zu können.

- Römische Kaiser und ihre gleichgeschlechtlichen Beziehungen

Die römische Gesellschaft der Antike war geprägt von einem komplexen und oft widersprüchlichen Verständnis von Sexualität. Anders als in vielen modernen westlichen Kulturen war es im alten Rom weniger von Bedeutung, mit wem ein Mann sexuelle Beziehungen einging, sondern vielmehr welche Rolle er in diesen Beziehungen spielte. Herrschaft und Machtverhältnisse prägten die Akzeptanz oder das Stigma gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Im Zentrum dieser Dynamik standen oft die römischen Kaiser, deren sexuelle Vorlieben nicht nur ihre persönliche, sondern auch ihre politische Macht und ihr öffentliches Ansehen beeinflussten.

Ein berühmtes Beispiel einer solchen Beziehung ist die zwischen Kaiser Hadrian und Antinous. Hadrian, der von 117 bis 138 n. Chr. regierte, war bekannt für seine ausgedehnten Reisen und sein Interesse an Kunst und Architektur. Aber es war seine intensive Beziehung zu Antinous, einem jungen Mann griechischer Abstammung, die die Aufmerksamkeit vieler Zeitgenossen und Historiker erregte. Die beiden trafen sich vermutlich in Bithynien und verbanden eine tiefe und leidenschaftliche Beziehung. Als Antinous 130 n. Chr. unter mysteriösen Umständen im Nil ertrank, war Hadrian zutiefst erschüttert. Er ließ zahlreiche Statuen und Tempel zu Ehren seines verstorbenen Geliebten errichten und erhob Antinous zu einem Gott. Diese Handlungen zeugen nicht nur von persönlicher Trauer, sondern auch davon, wie Hadrian seine Position als Kaiser nutzte, um sein privates Gefühlsleben öffentlich zu gestalten und zu legitimieren.

Ein weiteres Beispiel für einen römischen Kaiser mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist Nero, der von 54 bis 68 n. Chr. regierte. Seine Regierung war geprägt von Exzessen und Skandalen, und seine sexuellen Eskapaden waren keine Ausnahme. Berichte aus dieser Zeit dokumentieren Neros Beziehungen zu mehreren Männern, darunter sein Freigelassener Sporus. Die Legenden besagen, dass Nero Sporus aufgrund seiner Ähnlichkeit mit Neros verstorbener Ehefrau Poppaea Sabina kastrieren ließ und ihn anschließend heiratete. Diese Geschichte, trotz ihrer makabren Details, zeigt das Spannungsverhältnis zwischen persönlicher Neigung und öffentlichem Skandal, das für viele Kaiser charakteristisch war.

Caligula, einer der berüchtigtsten Kaiser Roms, regierte von 37 bis 41 n. Chr. und setzte neue Maßstäbe für Exzentrik und Ausschweifung. Seine sexuellen Beziehungen waren vielfältig und oft skandalös. Caligula war für seine sexuellen Abenteuer mit Männern und Frauen bekannt und sah keine Notwendigkeit, seine Vorlieben zu verbergen. Seine Fürstenzeit wurde von Zeitgenossen und Historikern oft als ein Paradebeispiel der dekadenten römischen Gesellschaft dargestellt.

Der Fall von Kaiser Elagabalus, der von 218 bis 222 n. Chr. regierte, zeigt, wie Sexualität und Gender-Nonkonformität in der antiken römischen Gesellschaft eine Rolle spielten. Elagabalus, ein jugendlicher Kaiser syrischer Abstammung, erregte sowohl Bewunderung als auch Abscheu aufgrund seiner unkonventionellen Lebensweise. Er nahm oft weibliche Rollen und Identitäten an und hatte viele gleichgeschlechtliche Beziehungen. Die historischen Berichte betonen seine Ehe mit einem Athleten namens Zoticus und sein Bemühen, sich einer geschlechtsangleichenden Operation zu unterziehen. Elagabalus' Regentschaft und sein Umgang mit sexuellen Identitäten und Gender machten ihn zu einer kontrovers diskutierten Figur, deren öffentlicher und privater Lebensstil die Grenzen der römischen Toleranz und Konventionen herausforderte.

Ein weiteres faszinierendes Beispiel ist Trajan, der von 98 bis 117 n. Chr. regierte. Im Gegensatz zu anderen Kaisern, von denen erzählt wird, dass sie sich in skandalöse oder exzentrische Liebesgeschichten verstrickten, wird Trajan oft als eine Art Vorbildkaiser angesehen. Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass auch er gleichgeschlechtliche Beziehungen pflegte, insbesondere durch seine enge Beziehung zu seinem Freigelassenen Nerva sowie seinen Mentor und späteren Kaiser Hadrian. Obwohl diese Verbindungen weit weniger skandalisiert wurden, zeigen sie erneut, wie sich persönliche und politische Sphären im römischen Kaiserreich oftmals überlagerten.

Die Beziehungen und das Verhalten dieser Kaiser werfen ein Licht auf die Komplexität der römischen Gesellschaft und ihrer Haltung zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Während einige Beziehungen wie die zwischen Hadrian und Antinous als Ausdruck tiefer Zuneigung und Verehrung interpretiert wurden, wurden andere als Beweise für Exzentrik oder moralischen Verfall angesehen. Was jedoch alle diese Beispiele gemeinsam haben, ist die Art und Weise, wie die persönlichen Vorlieben und Gewohnheiten der Herrscher ihre Macht und ihr öffentliches Image beeinflussten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gleichgeschlechtlichen Beziehungen römischer Kaiser nicht nur ihre persönliche Geschichte widerspiegeln, sondern auch die sozialen und kulturellen Normen, Machtstrukturen und Wahrnehmungen ihrer Zeit. Die römische Antike bietet somit ein vielschichtiges Bild von Sexualität und Macht, das sowohl historische Einblicke als auch zeitlose Fragen über das Verhältnis von Privatem und Öffentlichem, Individuellem und Politischem aufwirft.

- Der Übergang vom heidnischen Verständnis zu christlichen Moralvorstellungen

Der Übergang von heidnischen zu christlichen Moralvorstellungen stellte einen tiefgreifenden Wandel in der Betrachtung und Bewertung von Homosexualität und Bisexualität in der westlichen Welt dar. Während die griechische und römische Antike weitgehend eine gesellschaftliche Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Beziehungen aufwies, führte die Ausbreitung des Christentums zu einer radikalen Repositionierung dieser Thematiken.

In den Kulturen des antiken Griechenlands und Roms wurde Homosexualität und Bisexualität häufig als integraler Bestandteil des sozialen Lebens betrachtet. In Griechenland zum Beispiel hatte die institutionalisierte Päderastie, eine Beziehung zwischen einem erwachsenen Mann und einem jugendlichen Jungen, eine bedeutende erzieherische und soziale Funktion. Diese Beziehungen wurden oft durch Vertragsvereinbarungen und gesellschaftliche Rituale reguliert und galten als förderlich für die geistige und moralische Entwicklung des Jugendlichen.

Römische Kaiser wie Hadrian pflegten ebenfalls gleichgeschlechtliche Beziehungen, die in ihrer Gesellschaft oft hohe Sichtbarkeit und Akzeptanz genossen. Hadrians tiefe Zuneigung zu Antinous ist eine historische Tatsache und wurde weitreichend anerkannt und verherrlicht. Dieser pragmatische Ansatz zur Sexualität stand im Einklang mit einem weitaus umfassenderen sozialen und sexuellen Verständnis.

Der Aufstieg des Christentums jedoch markierte einen dramatischen kulturellen und moralischen Paradigmenwechsel in der Bewertung gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Dies lag vor allem an der Auslegung und Übersetzung biblischer Texte. Ein zentraler Text war der Erste Brief an die Korinther (6:9-10) sowie der Brief an die Römer (1:26-27), die früh von Kirchenvätern wie Augustinus ausgiebig zitiert und interpretiert wurden, um gleichgeschlechtliche Beziehungen zu verurteilen.

Mit dem Edikt von Theodosius I. im Jahr 380 n.Chr., das das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches erheben sollte, wurde die offizielle Haltung gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen zunehmend restriktiver. Justinian I., bekannt für seinen Versuch, das römische Recht zu kodifizieren, ging noch weiter. Seine Novellen, insbesondere das Edikt von 538, bestraften homosexuelle Handlungen mit dem Tod, was eine deutliche Abkehr von der früheren römischen Toleranz bedeutete.

Die entstehende christliche Weltanschauung sah in der Sexualität in erster Linie einen reproduktiven Zweck, in Übereinstimmung mit dem biblischen Gebot „Seid fruchtbar und mehret euch“ (Genesis 1:28). Jegliche Form von Sexualität, die nicht diesem Grundsatz entsprach, wurde als sündhaft betrachtet. Dies führte dazu, dass gleichgeschlechtliche Beziehungen moralisch verteufelt und strafrechtlich verfolgt wurden.

Ein zentraler Punkt dieses Übergangs war die Konsolidierung kirchlicher Einflüsse durch Konzilien und kirchliche Dekrete. So positionierte sich das Konzil von Elvira (306 n.Chr.) deutlich gegen gleichgeschlechtliche Handlungen, was zu exkommunikativen Maßnahmen gegen jene führte, die sich dieser Praxis hingaben. Die folgenreiche Entscheidung des Konzils von Lateran III im Jahr 1179 bestimmte, dass „diejenigen, die in diesem Laster der Sodomie entdeckt wurden, aus den kirchlichen Dömen verbannt werden.“ Diese Haltung wurde in den folgenden Jahrhunderten immer wieder betont und durchgesetzt.

Trotz dieser repressiven Tendenzen gab es immer wieder Schattierungen und Nuancen in der Anwendung dieser Normen, abhängig von regionalen, politischen und individuellen Konstellationen. In einigen Fällen waren die Strafen drakonisch, in anderen wurde ein gewisser grad an Toleranz, zumindest hinter verschlossenen Türen, praktiziert. Doch grundsätzlich manifestierte sich eine klare Linie der Ächtung und Diskriminierung gegenüber Homosexualität und Bisexualität in der christlich geprägten Rechtsprechung und gesellschaftlichen Haltung.

Die Auswirkungen dieser Wandelprozesse waren tiefgreifend und weitreichend. Sie bestimmten maßgeblich die Lebensweisen und Wahrnehmungen von Individuen über Jahrhunderte hinweg. Die christlichen Moralvorstellungen setzten sich weitgehend durch und prägten das kulturelle und gesellschaftliche Gefüge Europas bis weit in die Neuzeit. Diese Normen bildeten auch den Hintergrund zahlreicher Missverständnisse, Verfolgungen und der kontinuierlichen Stigmatisierung von LGBT-Personen, welche ihre Spuren bis in die Gegenwart hinterlassen haben.

Ludwig II. von Bayern: Der Märchenkönig und seine Geheimnisse

Ludwig II.: Eine introvertierte Seele in einem konservativen Königreich

Ludwig II., geboren am 25. August 1845 in München, wurde früh zum König von Bayern ernannt. Mit nur 18 Jahren bestieg er den Thron und musste sich sofort der enormen Verantwortung des Regierens stellen. Doch im Gegensatz zu vielen seiner königlichen Vorgänger und Zeitgenossen, zeigte Ludwig wenig Interesse an politischen Aufgaben und Staatsangelegenheiten. Er fühlte sich in der strengen und förmlichen Umgebung des Hofes nicht wohl und suchte stattdessen Zuflucht in der Kunst und in seiner Phantasie.

Von Natur aus introvertiert, fand Ludwig die erdrückenden Erwartungen und starren sozialen Konventionen des bayerischen Königreiches überwältigend. Er bevorzugte es, sich in eine Welt aus Musik, Architektur und romantischen Idealen zurückzuziehen. Seine Bewunderung für Richard Wagner, den er als musikalisches Genie verehrte, führte ihn dazu, den Komponisten finanziell zu unterstützen und seine Werke zu fördern. Diese Beziehung war nicht nur eine persönliche Affinität, sondern auch ein Ausdruck von Ludwigs innerer Sehnsucht nach etwas Größerem, etwas, das über die mundane Realität des Alltags hinausging.

Diese künstlerische Veranlagung war jedoch mehr als nur ein Hobby; sie war ein Ausdruck Ludwigs innersten Selbst. Sein Rückzug in die Welt der Kunst und Mythologie diente als Schutzmechanismus gegen die harsche Realität eines konservativen, katholischen Königreichs, das wenig Raum für Andersartigkeit ließ. In einer Gesellschaft, die streng nach traditionellen Geschlechterrollen und moralischen Normen lebte, war es für Ludwig nahezu unmöglich, sein wahres Ich offen zu zeigen oder gar seine sexuellen Neigungen auszuleben.