Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Libenter Latinum !

- Sprache: Deutsch

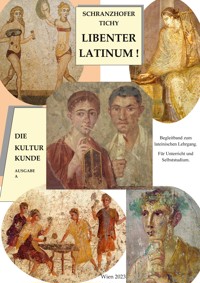

Die antike Geschichte und die Kenntnis antiker Kulturen geben immer wieder Anlass zum Vergleich mit unserer heutigen Welt. Kein antikes Volk hat aber die europäische Kultur mehr geprägt als gerade die Römer. In diesem Begleitband zum Latein-Lehrgang Libenter Latinum! findest du alle wichtigen Themen der römischen Kulturgeschichte in umfassender, aber kompakter Darstellung, und zwar in der Reihenfolge, in der sie in den Lektionen des Lehrgangs Libenter Latinum! vorkommen. 125 Links zu ausgewähltem Bildmaterial oder weiterführender Information sparen dir Zeit und Kosten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 379

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Quellennachweis für die Bilder der Coverseiten:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovane_con_rotolo.JPG By Carole Raddato from FRANKFURT, Germany - Fresco showing the baker Terentius Neo and his wife, from Pompeii, House of Terentius, Naples National Archaeological Museum, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37880203https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Pompeii_-_Musician_with_Harp_and_Cithara_-_MAN.jpg By WolfgangRieger - Filippo Coarelli (ed.): Pompeji. Hirmer, München 2002, ISBN 3-7774-9530-1, p. 146, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6241574 By Yann Forget - File:Mosaïque_des_bikinis,_Piazza_Armerina.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39527787

Gryffindor, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Bildmaterial bearbeitet.

INHALTSVERZEICHNIS

Römische Abendgesellschaften

Die römische Männerkleidung

Die römische Familie

Kleidung und Schönheitspflege der römischen Frau

Haustiere und heilige Tiere

Wohnen in Rom: Die Stadthäuser der Vornehmen

Sklaverei in Rom, die Schattenseite der römischen Gesellschaft

Die Struktur der römischen Gesellschaft

Der Tagesablauf der Vornehmen

Schulwesen in Rom

Verkehrsmittel in der Stadt Rom

Vorzeichen und Zukunftsdeutung

Die wichtigsten Götter der Römer

Júpiter

Juno

Minérva

Mars

Venus

Janus

Vesta

Römische Villen

Römischer Überlandverkehr

Die Herrschaft Roms über Italien

Die wichtigsten Götter der Römer

Sol

Apóllo

Diána

Fortúna

Mercúrius

Gesundheitswesen in Rom

Testamente

Zauberei in der Antike

Die wichtigsten Götter der Römer

Neptúnus

Vulcánus

Satúrnus

Ceres

Prosérpina

Liber und Líbera

Bacchus / Diónysos

Díspater / Hades / Pluto

Die Bevölkerung des Römerreiches - eine bunte Vielfalt

Der Begriff "Barbaren"

Die römische Religion

Kaiserkult und Kaiserstatuen

Die Grundversorgung der Großstadt Rom

Lebensmittel

Wasser und Abwasser

Die römische Provinzverwaltung

Sizilien - Roms erste Provinz

Antike Tempel

Der griechische Tempel

Antike Altäre

Altäre und Tempel als Asylorte

Die Namen eines Römers

Der Limes - die Grenzbefestigung des Römerreiches

Öffentliche Unterhaltung in Rom: Die

ludi

Die Ämterlaufbahn

(

der

cursus honorum)

Volkstribunat

Zensur

Diktatur

Die römische Republik - eine Demokratie?

Wahlen in Rom

Das Leben einfacher Leute in Rom

Die Wohnung

Die Arbeit

Der Barbier

Antike Jenseitsvorstellungen und Totenkult

Gerichtswesen in Rom

Diebstahl

Mancipium

Schadenersatzforderungen

Dolus malus

– Betrug

Summum ius, summa iniuria

Schatzfunde

Antike Bronze- und Marmorstatuen

Lebensbewältigung durch Philosophie

Die Stoá

Amicitia und beneficium

Geschnittene Steine

Die römische Ehe

Majestätsprozesse

Verbannung

Antike Bücher

Römisches Glas

Die Freilassung eines Sklaven

Römische Bäder

Ohrfeigen à 25 As

Zu den Muränen...

Die Stadt Rom

Lage und Entstehung

Capitolium und Arx

Das Forum Romanum

Der Palatin

Der Tiber und der Nordwesten Roms

Die Umgebung Roms

Der Begriff

gens

Antike Tempel

Der etruskische und der römische Tempel

Ephesos - eine hellenistische Großstadt

Rom und die frühen Christen

Der Ablauf von Christenprozessen

"

Civis Romanus sum!

"

Lebensbewältigung durch Philosophie

Die Lehre Epikurs

Triumphzüge - Der Triumph des Titus im Jahr 71 n.Chr.

Feiertage und Sommerfrische

Römische Malerei

Der trojanische Sagenkreis und die Äneassage

Der Trojanische Krieg

Äneas

Römische Geschichtsschreibung: Geschichte aus römischer Sicht

Die Fabel als Spiegel von Gesellschaft und Politik

Sklaven als Mörder, Sklaven als Freunde ihres Herrn

Römische Grabinschriften

Drei bedeutende Städte Italiens

Aquileia

Brundisium

Tarentum

Aussteuer und Mitgift

Antike Münzen

Zeitkritik in lateinischer Dichtung: Satire und Epigramm

Geschäftsabschluss und Wette: Das Wort

spondeo

Das Kochbuch des Apicius

Der Eintritt junger Menschen ins Erwachsenenleben

Das Fest der

Toga virilis

Bildungsreisen nach Griechenland

Die Verlobungsfeier

Die Hochzeitsfeier

Rom und der griechisch-hellenistische Osten

Von der Blütezeit der Griechenstädte zu den hellenistischen Reichen

Von der Polis zum Reich Alexanders des Großen

Die Diadochenreiche und die Kultur des Hellenismus

Der Krieg mit Tarent und Pyrrhus von Epirus

Die Odysseus-Sage

Penélope, die Gattin des Odysseus, - ein Muster an Frauentreue

Piraten

Kriegsgefangenschaft und Heimkehrerrecht

Rom und der griechisch-hellenistische Osten

Die Auseinandersetzung Roms mit den Staaten des östlichen Mittelmeerraumes

Der Scipionenkreis

Die Einrichtung der Provinzen Macedonia, Achaia und Asia

Lucullus und Pompeius im Kampf mit Mithridates von Pontus

Gladiatorenspiele

Rom und der griechisch-hellenistische Osten

Das Ende des Ptolemäerreiches

Antike Naturforschung

Katz und Maus in der Antike

Die antike Redekunst

Das Staatsdenken der Griechen

Römisches Staatsdenken - Die Idee des

princeps civitatis

Geburt und Namensgebung

Priesterämter in Rom

Das Kollegium der Auguren

Das Kollegium der

haruspices

Die Vestalinnen

Die Gründung Roms in der römischen Sage

Gaius Iulius Caesar - Der "Neubegründer" Roms?

Die Anfänge: Der Weg zum Prätor und Pontifex maximus

Vergebliche Warnungen vor Trojas Untergang

Laokoon

Kassandra

Caius Iulius Caesar - Der "Neubegründer" Roms?

"

Veni, vidi, vici!

" - Der Untergang der Republik

Cäsars Konsulat - der Anfang vom Ende der alten Verfassung

Die Statthalterschaft in Gallien

Der Bürgerkrieg gegen Pompeius

Der Alexandrinische und der Pontische Krieg

Der Afrikanische Krieg

Diktator und Reformer: Alleinherrscher "auf zehn Jahre"

Tod, Bestattung und Grabgestaltung in Rom

Caius Iulius Caesar - Der "Neubegründer" Roms?

Der Traum vom Königtum

Die Schlacht bei Munda und ihre Folgen

Caesar oder Rex?

Die Iden des März 44 v.Chr.

Von Cäsar zu den Cäsaren - Der Sieg der Monarchie in Rom

Der Kampf um das Erbe Cäsars

Der Prinzipat des Augustus

Die Dynastien der frühen Kaiserzeit

Das julisch-claudische Kaiserhaus

Die Flavischen Kaiser

Die Adoptivkaiser

Christen in Rom - Die frühchristliche Kultur

Die Zeit vor Kaiser Konstantin

Die Dioskuren ("Zeussöhne")

Schiffbruch

Die Insel Kreta und ihr Sagenkreis

Die Minoische Kultur

Die griechische Sage zeigt die kretische Welt aus der Sicht der Eroberer

Europa

Die Geburt des Minotaurus

Dädalus und Ikarus

Theseus und Ariadne

Die Hausgötter der Römer

Der Genius

Die Laren

Die Penáten

Die Landschaften Italiens

Orpheus und Eurydike

Rom und die Punier: Der Kampf um den westlichen Mittelmeerraum

Die Provinzen Sicilia, Hispania und Africa

Der Sturz der Tarquinier in der römischen Sage

Rom und die Etrusker: Die Verdrängung einer überlegenen Kulturnation

Die Entstehung der etruskischen Städte

Die Lebensart der Etrusker

Höhepunkt und Niedergang der etruskischen Macht

Ehescheidung in Rom

Jason und Medea

Der 24. August 79 n. Chr. am Golf von Neapel

Die Ausgrabungen in Pompeji und Herculaneum

Herakles/Hercules

Zwei völlig verschiedene Adelskarrieren in Rom

Der Revolutionär Catilina

Der Diplomat und Kunstförderer Maecenas

Die berühmtesten Dichter des Mäzenas-Kreises

Vergíl – der Dichter des Landlebens und der Äneassage

Horáz - der Dichter köstlicher Satiren und feierlicher Oden

Vermögensangelegenheiten, Geld- und Kreditwesen in Rom

Rom und die Kelten: Die "Befriedung" einer Vielzahl von Stämmen

Die

Gallia cisalpina

(Poebene)

Die

Gallia transalpina

(Provence/Frankreich/Belgien)

Britannien

Nórikum und Rätien-Vindelíkien

Die Romanisierung der Kelten

Der ungelöste Grenzkonflikt im Osten: Rom und die Parther

Die römische Armee

Rom und die Germanen: Vom Sieger zum Besiegten

Die Provinz

Germania

Handel und Verkehr im Alpenraum

Mithras

Sol Invictus

Römische Militärinschriften

Untergang und Fortleben der römischen Welt

Zeittafel

Erklärung der Autorinnen:

Wenn wir von „Römern“ sprechen, meinen wir natürlich auch Römerinnen. Völkernamen schließen Personen aller Geschlechter mit ein. Die Römer kannten nur Frauen und Männer und „genderten“ nicht. Auch andere Personenbezeichnungen schließen, so weit historisch korrekt, Männer und Frauen in gleicher Weise ein.

Wandmalerei aus der Villa der Julia Felix, Pompeji, um 70 v. Chr.: Stilleben mit Früchten (Granatäpfel und Trauben) und Vasen aus verschiedenen Materialien.

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pompejanischer_Maler_um_70_001.jpg

Die Urheberrechte für die Skizzen, Zeichnungen und das Foto (S. 85) liegen bei den Autorinnen.

I.

RÖMISCHE ABENDGESELLSCHAFTEN

Das Abendessen im Freundeskreis, die cena, im Mittelmeerraum heute noch die Hauptmahlzeit des Tages, ist für den Römer ein wichtiger Fixpunkt im Tagesablauf: In reichen Häusern genießt man raffiniert zubereitete Speisen und mit Wasser gemischten, oft mit Honig oder Gewürzen versetzten Wein; man freut sich an der Ausstattung des Raumes mit prächtigen Mosaiken und Wandgemälden, luxuriösen Sofas und Tischen aus Bronze bzw. Marmor, an der Schönheit des Tafelgeschirrs (oft kostbarer Stücke aus Silber), am Duft teurer Parfums oder vieler Blumen und an musikalischen Darbietungen durch Sklaven. Der äußere Rahmen der cena kann aber auch sehr einfach sein: In erster Linie tauscht man Nachrichten und Gedanken aus, nimmt an Sorgen und Freuden der Freunde Anteil, bespricht verschiedenste Probleme (Familiäres, Geschäftliches, Themen aus Gesellschaft, Recht und Politik) und sucht gemeinsam nach Lösungen, führt angeregte wissenschaftliche oder philosophische Diskussionen und rezitiert aus eigenen oder fremden literarischen Werken.

https://www.roemer-tour.de/roemerspuren/schweiz/augst-augusta-raurica/museum-und-roemerhaus-augst/

Abendgesellschaften finden im triclinium, dem Speisezimmer, statt. Dieser Raum ist nach den drei Speisesofas (Klinen) benannt, auf denen die Gäste im Liegen, auf den linken Ellbogen gestützt, das Essen einnehmen. Da auf jeder Kline drei Personen Platz finden, lädt man pro Abend in der Regel nicht mehr als acht Gäste ein, zumeist Freunde, aber auch Persönlichkeiten, denen man seine Dankbarkeit erweisen oder sich besonders empfehlen will.

Römische Frauen können an Abendgesellschaften teilnehmen, doch schreibt ihnen die alte Sitte vor, dabei nicht zu liegen, sondern - wie einst auch die Männer - zu sitzen und Wein nicht oder nur mäßig zu konsumieren; beginnt nach dem Essen das "Trinkgelage", zieht eine Dame sich in ihre Gemächer zurück. In der späten Republik und in der Kaiserzeit halten sich jedoch viele Frauen nicht mehr an diese Tradition.

Die Teilnahme von Sklaven - rechtlosen Unfreien - an einer Mahlzeit des Herrn ist nicht üblich, ja für die meisten Römer undenkbar. Man versammelt sich ausschließlich mit Seinesgleichen um einen Tisch. Nur manche Philosophen und die Christen setzen sich in gewissem Rahmen über diese Regel hinweg, da sie für die gleiche Würde aller Menschen ungeachtet ihres Standes eintreten.

Sklaven treten bei einer Abendgesellschaft nur als Bediente oder mit künstlerischen Darbietungen in Erscheinung: Sie arbeiten in der Küchen tragen die Speisen auf, tranchieren Fleisch und servieren, sorgen für Nachschub an Wein, Wasser und Gewürzen für den Mischkrug und schenken ein. Sie achten auf Wünsche der Gäste und registrieren, wer unangenehm auffällt und daher nicht mehr eingeladen werden soll. Sie tragen Speisereste und benütztes Geschirr ab, sind um Sauberkeit, Beleuchtung und Schmuck des Raumes bemüht und kümmern sich um Gäste, denen nach allzu reichlichen Genüssen übel wird. Besonders geschulte Sklaven erfreuen die Gäste mit Lesungen, Pantomimen und Schauspielszenen, Musik oder Tanz.

https://www.antike-tischkultur.de/triclinium.html

In den meisten Häusern ist es den Sklaven bei Prügelstrafe verboten, während der cena des Herrn miteinander zu sprechen oder zu flüstern, sich durch zufällige Geräusche wie Niesen, Husten oder Schluckauf bemerkbar zu machen oder gar von den Speisen zu naschen. Erst nach dem Ende der cena erhalten sie allenfalls einen Anteil an den Resten der aufgetischten Köstlichkeiten.

DIE RÖMISCHE MÄNNERKLEIDUNG

Kleidung

Als Untergewand trägt der Römer in ältester Zeit nur ein geknotetes Leinentuch als Schurz, dann zusätzlich die Tunica, ein wadenlanges, kragen- und ärmelloses (in manchen Reichsteilen aber T-förmiges) Hemd aus Wolle oder Leinen, später auch aus importierter Baumwolle oder sogar Seide. Ein geknoteter Gürtel verkürzt die Tunika nach Belieben, meist auf Knielänge. Bei kalter Witterung zieht man zwei Tuniken übereinander.

Das Nationalgewand des Römers ist die Toga, ein Wickelgewand aus naturfarbigem oder weißem Wollstoff, 5,5 m lang und 1,6 m breit (in der Kaiserzeit noch länger und doppelt so breit). Man kann sie kaum ohne geschulten Helfer anlegen: Der rechte Arm und die rechte Schulter sind frei, der linke Arm halb oder ganz bedeckt; bei bestimmten Anlässen, z.B. Götteropfern, muss man den am Rücken herabhängenden Teil der Toga über den Kopf ziehen. Auf einen eleganten Faltenwurf legt man besonderen Wert.

Toga und Tunika eines Politikers sind mit einem breiten, die eines Angehörigen des Ritterstandes (Geldadels) oder eines Knaben aus vornehmer Familie mit einem schmalen Purpurstreifen versehen - ein Hinweis auf Bedeutung und Schutzbedürftigkeit der Elite. Tunika und Toga des Kaisers sind mit Purpur gefärbt und goldbestickt (wie einst die des Königs und wie die des siegreichen Feldherrn bei der großen Siegesparade in Rom).

Nichtrömern ist es verboten, eine Toga zu tragen: Sklaven tragen bei schweren Arbeiten nur den Schurz, sonst die Tunika, freie Nichtrömer behalten die Tracht ihrer Heimat bei oder kleiden sich nach griechischer Art.

https://www.forumtraiani.de/wp-content/uploads/2013/02/2000px-Roman_toga-985x1024.jpg

Da die lose, faltenreiche, schwere Toga Bewegungen hemmt, nur mühsam anzulegen, teuer und rasch abgenützt ist, tragen auch viele Römer ein griechisches Pallium (ein rechteckiges Stück Leinen, das man nach Belieben umlegt) und zeigen sich nur bei besonderen Anlässen wie Prozessen, öffentlichen Veranstaltungen oder Besuchen beim Patron in der Toga. Als Reisegewand dient ein Umhang: ein Soldatenmantel mit einer Spange („Fibel“) oder ein Wetterfleck nach keltischem Vorbild.

http://www.sragg.de/geschichte/Websites/Web%20Alltag%20Rom/Webseiten/kleidung.htm

Die Schuhe der Männer

Im Haus tragen die Römer leichte, außer Haus meist verstärkte Sandalen (griechische crepidae - teils Sandale, teils Halbschuh - oder robuste gallische Sandalen mit doppelter Sohle).

Zur Toga aber gehören calcei, deren weiches Oberleder über die Knöchel hinaufreicht, von wo Riemchen bis zur halben Wade gekreuzt und verknüpft werden. Calcei sind gewöhnlich naturlederfarben, die der Senatoren jedoch rot oder schwarz.

Soldaten, Bauern und Fuhrleute tragen schwere, über die Knöchel reichende, genagelte Schuhe (caligae) aus breiten Lederstreifen, Jäger tragen hohe, oft gefütterte Stiefel.

Strümpfe und Socken sind unbekannt; bei Kälte umwickelt man die Beine mit Wadenbinden aus Leinen oder Wolle.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronze_caliga_from_a_over_life-size_statue_of_a_Roman_cavalryman,_Gladiators_%E2%80%93_Death_and_Triumph_at_the_Colosseum_exhibition,_Museum_und_Park_Kalkriese_(9614830453).jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Calceus?uselang=de#/media/File:P%C3%A9rigueux_Vesunna_Museum_-_Bronze_1_Calceus.jpg

II.

DIE RÖMISCHE FAMILIE

Zur Familie eines Römers gehören neben ihm, seiner Frau und den Kindern (den freien Familienmitgliedern, daher liberi genannt) auch die Sklaven (die Unfreien). Der Familienvater hat auf Lebenszeit die Verantwortung und Verfügungsgewalt über das Familienvermögen und die zur Familie gehörigen Personen:

seine Frau

(er verwaltet ihre Mitgift, ist ihr Rechtsvertreter und hat in früher römischer Zeit sogar Strafgewalt über sie),

seine Kinder

(das von ihnen erworbene Vermögen gilt als seines, er haftet für von ihnen angerichtete Schäden und hat Strafgewalt über sie; eine gültige Ehe kann nur mit seiner Zustimmung geschlossen werden; während die Tochter durch ihre Eheschließung meist in die Familie des Mannes übertritt und ihre Kinder dem Mann bzw. dessen Familienvater unterstehen, bleiben Söhne auch als Erwachsene mit ihren Familien dem Vater unterstellt),

seine Sklaven

(sie gelten als Vermögensbestandteil, sind daher rechtlich keine Personen, sondern Sachen und haben keine Rechte; der Herr kann über sie nach Belieben verfügen, sie zu Arbeiten einteilen, verkaufen, verschenken, schlagen und sogar töten).

Wird ein Sklave freigelassen, erhält er das römische Bürgerrecht in eingeschränkter Form; er übernimmt den Familiennamen seines Herrn und bleibt ihm aus Dankbarkeit, Schutzbedürfnis, wirtschaftlicher Abhängigkeit und nach rechtlichen Vorschriften eng verbunden. Der frühere Herr ist nun sein Patron, d.h. Protektor und Förderer, dem der Freigelassene "Ehrerbietung und Gehorsam" schuldet, der aber andererseits ihm als seinem Klienten (=Schutzbefohlenen) zu Hilfe in der Not verpflichtet ist.

Ein Römer sieht in seinen Kindern die Zukunft seiner eigenen Person, der Familie und des Staates; in ihnen will er über seinen Tod hinaus weiterleben. Er denkt daher normalerweise nicht daran, seine für uns erschreckende Verfügungsgewalt über Leben und Tod der Seinen zu missbrauchen. Sie wird auch durch die Sitte stark beschränkt, bleibt jedoch im Ernstfall eine Tragödie:

Der Familienvater hat das Recht, ein neugeborenes Kind seiner Frau wegen Zweifels an seiner Vaterschaft als Sklavenkind aufziehen zu lassen oder wegen einer Behinderung als nicht lebensfähig zu töten bzw. auszusetzen.

Er hat das Recht, seine Frau oder seinen Sohn wegen schwerer Vergehen hinzurichten. Die Sitte gebietet, eine solche Entscheidung nur mit Zustimmung des Familienrates (seiner Brüder und anderer männlicher Verwandter) bei Vorliegen klarer Beweise zu fällen. Wer es wagen würde, diese Sitte zu missachten, könnte sich in der Öffentlichkeit nicht mehr blicken lassen. Dennoch ist auch der Familienrat in dieser Form ein Instrument der patriarchalischen Gesellschaftsordung. Erst im Verlauf der Kaiserzeit erlangen Frauen und erwachsene Söhne bzw. Töchter eine freiere Stellung.

Der Vater vertritt seine Familie gegenüber dem Staat und den Staat gegenüber seiner Familie; er fühlt sich dabei verpflichtet, das Wohl der Staatsgemeinschaft über das seiner Angehörigen zu stellen und z.B. deren Teilnahme an staatsgefährdenden Aktionen anzuzeigen und sogar selbst zu bestrafen. Wenn er selbst die Strafgewalt ausübt, muss er Familienmitglieder nicht den staatlichen Vollzugsorganen ausliefern. In Zeiten der Diktatur oder politischer Wirren kann ein Familienvater leicht zu privatem Strafvollzug wie auch zum Selbstmord genötigt werden.

Ist ein Familienvater in hohem Alter senil oder dement, kann er entmündigt werden; es ist aber kein solcher Fall historisch belegt.

KLEIDUNG UND SCHÖNHEITSPFLEGE DER RÖMISCHEN FRAU

Kleidung und Accessoires

In der bäuerlichen Welt der frühen Republik ist die Kleidung der Römerin betont einfach, denn Sparsamkeit und Autarkie (Selbstversorgung) gelten als Ideale. Auch vornehme Frauen sind stolz darauf, die Kleidung der Familie und die Wolle dafür im eigenen Haus zu erzeugen und die Abende mit ihren Töchtern im Kreis der Sklavinnen beim Spinnen und Weben zu verbringen.

Die alten Gesetze zur Beschränkung des Luxus verlieren in der späten Republik ihre Geltung; in der Kaiserzeit kleiden sich reiche Römerinnen je nach Finanzkraft der Familie in kostbare Importstoffe - feinstes ägyptisches Leinen, indische Baumwolle und chinesische Seide in prächtigen Farben, meist Pastelltönen.

Das wichtigste Kleidungsstück der Frau ist die knöchellange Tunika aus feinem Stoff. Darunter verbirgt sich ein Schurz und ein bandartiger Büstenhalter oder ein Mieder.

Vornehme Matronen (Ehefrauen oder Witwen) tragen über der Tunika eine Stola, ein weites Überkleid, dessen Saum mit einer goldbestickten Borte verziert ist und das, durch einen geknoteten Gürtel zusammengefaßt, elegante Falten wirft.

In der Öffentlichkeit hüllt sich die Dame überdies in eine Palla, ein langes, faltenreiches Obergewand von leuchtender Farbe, oder sie trägt einen Schal, der bis zu den Füßen hinabreicht. Ihren Kopf ziert ein farbiges, meist purpurnes Band oder ein schmales feines Tuch, das als Haube oder als Schleier getragen werden kann und wie die Kopfbedeckung orientalischer Könige Mitra genannt wird. Zur Ausstattung einer Dame gehört auch ein Tuch an ihrem Arm, das sie zum Abtupfen des Gesichtes oder als Taschentuch benutzt, ein Fächer aus Pfauenfedern und ein Sonnenschirm (umbraculum oder umbrella genannt).

Schuhwerk

Im Hause trägt die Römerin leichte Sandalen, außerhalb crepidae oder calcei aus besonders weichem, farbigem Leder).

Frisur

Die Haartracht der Römerin ist stark der Mode unterworfen:

Im 1.Jh.v.Chr. ist eine Dame noch relativ rasch mit ihrer Frisur fertig. Sie scheitelt ihr in Wellen gelegtes Haar und fasst es zu einem Scheitelzopf oder Nackenknoten zusammen; zu Beginn der Kaiserzeit legt sie Wellen oder Flechten über die Stirne.

Dann kommen mit dem Brenneisen gedrehte Löckchenreihen in Mode; sie werden seit der Flavierzeit mit Haarkronen, ja Turmfrisuren kombiniert und stellen an Geduld und Geschick der Friseuse aus dem Sklavenstand hohe Anforderungen.

Für Haarteile und Perücken wird aus Indien schwarzes, aus Germanien blondes Haar eingeführt. Aus Germanien bezieht man auch sapo, ein aus Ziegenfett und Buchenholzasche hergestelltes Mittel zum Blondfärben der Haare, auf das unser Wort Seife zurückgeht. Haarnadeln aus kostbarem Material geben der Haarpracht Halt.

http://lexikus.de/bibliothek/Haarschmuck-der-Frauen-im-alten-Rom

Körperpflege und Make-up

In Rom legt man allgemein großen Wert auf Hygiene. Morgens nimmt man sich dafür nur soviel Zeit wie unbedingt nötig, doch nachmittags verbringt man Stunden in den Thermen oder im eigenen Privatbad. Körpergeruch gilt als äußerst beschämend.

Die Antike kennt keine Seife in unserem Sinn, die durch Versieden von Fetten und Laugen hergestellt wird. Wenn Wasser nicht genügt, benützt man zur Reinigung tonige Erdarten oder Alkalien, die mit wohlriechenden Essenzen versetzt sind.

Zweimal am Tag, morgens und nach dem Bad, nimmt eine vornehme Dame sich Zeit für Kosmetik; ein Schminkköfferchen aus Silber enthält die nötigen Utensilien: Wohlriechende Öle dienen als Hautcremes und Parfums, Hornpulver als Zahnpflegemittel. Stirn und Arme werden mit Kreide oder giftigem Bleiweiß, Lippen und Wangen mit Ocker, roter Weinhefe oder Rotalgenextrakt, die Wimpern mit Antimonpuder geschminkt.

Schmuck

Ohrringe, Halsketten, Brustschmuck (Pectorale), Armbänder und -reifen, Fingerringe und Fußreifen unterstreichen Schönheit und Rang ihrer Trägerin. Sie sind kunstvoll aus Gold, Edelsteinen, Perlen, Korallen und Bernstein gefertigt. Vornehme Frauen tragen in der Öffentlichkeit ein Diadem im Haar. Schmucksteine spielen auch in Medizin, Astrologie und Volksglauben eine Rolle: Der Amethyst gilt als Bewahrer vor Trunkenheit, Bernstein (griech. electron, latein. electrum) wegen seiner Einschlüsse und der statischen Aufladung bei Reibung (daher unser Wort "Elektrizität") als magisches Material.

III.

HAUSTIERE UND HEILIGE TIERE

In ältester Zeit sind die Römer Bauern und Hirten, ihre Haustiere daher Arbeits- und Nutztiere. Mit zunehmender Verstädterung wird es üblich, Tiere nur zur Freude ihres Besitzers zu halten: Rennpferde, Hunde, Vögel und exotische Tiere wie Äffchen oder ägyptische Falbkatzen.

Bestimmte Tiere werden in Beziehung zu römischen Göttern gesetzt: So gilt der Adler als heiliger Vogel des Götterkönigs Jupiter, der Wolf als heiliges Tier des Kriegsgottes Mars. Die Gründungssage Roms erzählt, der Stadtgründer Romulus und sein Zwillingsbruder Remus, Söhne des Mars und der Vestapriesterin Rhea Silvia, seien nach der Geburt ausgesetzt, aber von zwei Adlern bewacht und von einer Wölfin gesäugt worden, bis ein Hirte sie gefunden und als seine Kinder aufgezogen habe.

Adler und Wölfin sind deshalb Symbole Roms: Feldzeichen des römischen Heeres zeigen den Adler als Reichssymbol; er bleibt bis ins 20.Jh. - als Doppeladler - Sinnbild späterer Kaiserreiche und ist noch heute Wappentier.

Die Wölfin wird als Symbol der schützenden und friedenssichernden Macht Roms auf Münzen, Gemmen, Orden, Wandgemälden und Grabreliefs abgebildet. Die berühmteste und älteste Darstellung ist eine etruskische Bronzestatue, nach ihrem Standort auf dem Kapitol, dem Haupthügel Roms, die "Kapitolinische Wölfin" genannt.

WOHNEN IN ROM: DIE STADTHÄUSER DER VORNEHMEN

Ein vornehmer Römer wohnt mit seiner Familie in einem eigenen Stadthaus (einer domus). Es ist zur Straße hin möglichst abgeschlossen. Durch ein schmales Vestibül (Garderobe) gelangt man in das geräumige und hohe Atrium, in dessen Mitte sich in ältester Zeit eine offene Feuerstelle befindet: Dieser "Herd des Hauses" ist das Zentrum des Familienlebens und der Sitz der Hausgötter. Als Rauchabzug dient eine quadratische Öffnung im Dach, unter der das Impluvium liegt, ein Becken zum Auffangen des Regenwassers.

Seit dem 2.Jh.v.Chr. wird die Feuerstelle im Atrium nicht mehr benützt: Man kocht in einer eigenen Küche und heizt mittels Heißluft-Fußbodenheizung (Hypokaust), deren Heizraum im Keller liegt, oder mittels tragbarer Holzkohlebecken. Nun wird das Atrium als Wohn- und Repräsentationsraum prächtig mit Fußbodenmosaiken, Wandgemälden, und einer geschnitzten, bemalten, ja vergoldeten Holzdecke ausgestattet. Sein wichtigster Schmuck bleiben jedoch die Ahnenbilder, lebensecht bemalte wächserne Totenmasken der Vorfahren oder Porträtbüsten aus Marmor.

Zu beiden Seiten des Atriums liegen die Wohn- und Schlafräume der einzelnen Familienmitglieder und die Zugänge zu Nebenräumen wie Küche, Bad, Toilette und Magazinen. Geradeaus gelangt man ins Tablinum, das Büro des gebildeten Römers, wo Dokumente, Bücher und die Kassa aufbewahrt werden, sowie ins Triclinium und von dort aus ins Peristyl, einen säulenumstandenen Innenhof nach griechischer Art mit Springbrunnen, Statuen, Blumen und Bäumchen. Dahinter liegt mitunter ein mauerumschlossener gepflegter Garten.

https://www.pinterest.com/pin/antike-architektur-rmische-architektur-rmisches-haus--553590979176198466/https://www.pinterest.com/pin/520025088235473108/

SKLAVEREI IN ROM, DIE SCHATTENSEITE DER RÖMISCHEN GESELLSCHAFT

Wie gerät man in die Sklaverei?

Alle antiken Kulturen kennen die Sklaverei, nicht nur die Römer. Einzig das Judentum verbietet aus religiösen Gründen, Menschen aus dem eigenen Volk als Sklaven oder Sklavinnen zu halten. Fremde jedoch dürfen auch bei den antiken Juden als Sklaven gehalten werden, die Torah ruft allerdings gegen Gewalt und die Unterdrückung Fremder auf, regelt ein Loskaufrecht jüdischer Sklaven im Zusammenhang mit dem sog. Jubeljahr (alle 25 Jahre).

Sklave oder Sklavin wird man in Rom durch Geburt, auch wenn nur ein Elternteil aus dem Sklavenstand ist, durch Kriegsgefangenschaft oder Menschenraub. In Rom kann der Verkauf in die Sklaverei als Strafe für schwere Verbrechen verhängt werden; nur in ältester Zeit werden zahlungsunfähige Schuldner oder Kinder hungernder Familien in die Sklaverei verkauft.

Behandlung und Einsatz von Sklaven und Sklavinnen

In der Frühzeit Roms sind die wenigen Sklaven wertvoll; der Herr kennt sie persönlich und behandelt sie daher zumeist nicht unmenschlich. Nach den Punischen Kriegen gelangen Massen von Menschen verschiedenster Herkunft auf römische Sklavenmärkte. Ihr Preis sinkt, in Großbetrieben werden sie rücksichtslos ausgebeutet. Sie haben keinerlei Rechtsschutz, arbeiten oft unter entwürdigenden und gesundheitsschädlichen Bedingungen (Schwerstarbeit in Ketten in einem Bleibergwerk oder Steinbruch) und sind ihren Herren völlig ausgeliefert. In Gladiatoren „schulen“ werden Sklaven zu Gladiatoren ausgebildet. In der Kaiserzeit geht man unter dem Eindruck der griechischen Philosophie und des Christentums, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen allmählich zu einer humaneren Behandlung über.

Sklaven und Sklavinnen von Privatleuten werden im Stadthaus des Herrn zu Haus- und Gartenarbeit sowie persönlichen Dienstleistungen herangezogen. Reiche Römer besitzen hunderte Sklaven: Um einer römischen Familie rund um die Uhr einen Lebensstandard zu sichern, der dem einer modernen Familie mit elektrischem Strom, Heißwasserspeicher, den heute üblichen Haushaltsgeräten, Heizung, Kommunikationsmittel und Pkw etc. entspricht, ist die Arbeit von rund 400 Sklaven erforderlich! Viele Römer können sich freilich nicht einmal einen einzigen Sklaven leisten.

Gebildete Sklaven, meist Griechen oder Orientalen, haben oft Vertrauensstellungen als Sekretär, Buchhalter, Arzt, Hauslehrer, Koch, Barbier u.ä. und genießen daher bevorzugte Behandlung. Hart ist dagegen die landwirtschaftliche Arbeit auf dem Landgut oder den Latifundien1 des Herrn.

Staatssklaven werden zu niederen Diensten in Verwaltung und öffentlichen Gebäuden (Tempelwächter, Bademeister in den Thermen) sowie bei der Feuerwehr eingesetzt. Sie dienen aber auch, was der Verurteilung zum Tod gleichkommt, als Bergwerksarbeiter, Ruderer der Kriegsflotte oder Gladiatoren (Berufskämpfer in der Arena).

Strafen und „Belohnungen“

Übliche Strafen für Vergehen von Sklaven sind Prügel, Versetzung zur Landarbeit, Brandmarkung (z.B. mit einem F für fugitivus -Flüchtling nach einem gescheiterten Fluchtversuch) oder Verkauf (am schlimmsten ins Bergwerk, zum Ruderdienst oder in die Gladiatorenkaserne).

Auch Folter und Tötung sind erlaubt, doch setzt in der Kaiserzeit der Staat gegen schwere Mißhandlung und grundlose Tötung von Sklaven oder Sklavinnen Maßnahmen wie Geldstrafen oder Zwangsverkauf.

Nach römischem Recht kann ein Sklave keine Ehe schließen und kein Eigentum erwerben. Lebensgemeinschaften werden geduldet, doch können die Partner jederzeit voneinander oder von ihrem Kind getrennt werden. Es ist üblich, Sklaven ein peculium (Trinkgeldkassa bzw. Sondervermögen) zu gestatten, damit sie in der Hoffnung, sich freikaufen zu können, ihren Dienst besser versehen. Geeignete Sklaven können ein Landgut verwalten oder mit Geldern ihres Herrn selbständig einen Handels- oder Gewerbebetrieb führen. Ein Teil des Gewinns bleibt ihnen als Belohnung.

Besonders bewährte Sklaven und Sklavinnen werden freigelassen, in der Kaiserzeit in so großer Zahl, dass die Kaiser aus Angst vor Wirtschaftsproblemen und Überfremdung gesetzliche Beschränkungen erlassen.

IV.

DIE STRUKTUR DER RÖMISCHEN GESELLSCHAFT

In der Frühzeit Roms entscheidet allein die Geburt über Standeszugehörigkeit, politische Mitsprache und Zukunftschancen: Wer als Patrizier (Angehöriger einer Adelssippe) geboren wird, ist zum Großgrundbesitzer und Politiker (Staatsmann, Richter und Truppenkommandant!) bestimmt. Wer als Plebejer (Nichtadeliger) zur Welt kommt, bleibt als Kleinbauer, Pächter und Handwerker vom Adel abhängig und von allen politischen Ämtern ausgeschlossen; er hat zwar das aktive Wahlrecht, kann seine Stimme aber nur für einen der adeligen Kandidaten abgeben, denn andere Kandidaten gibt es nicht.

Die beiden Stände sind in der Frühzeit sogar durch ein Eheverbot getrennt, das besonders für jene Plebejerfamilien diskriminierend wirkt, die durch ihre Leistungen in Krieg, Gewerbe und Handel, was Wirtschaftskraft, Bildung und Lebensart betrifft, Anschluss an die Patrizier gefunden haben.

In den Ständekämpfen (494-287 v.Chr.) erringen die Plebejer die Gleichberechtigung mit den Patriziern: Sie setzen die Aufhebung des Eheverbotes, die Einführung des Volkstribunates zur Kontrolle der Macht von Beamten und Senat, die schriftliche Festlegung des Rechts in den Zwölftafelgesetzen (ca. 450 v.Chr.) und schließlich die Zulassung zu allen Ämtern durch.

Seit dem sextisch-licinischen Gesetz (367 v.Ch.) muss einer der beiden Konsuln (Staatschefs) Plebejer sein. Seit 287 v.Chr. sind Plebiszite (von der Plebejerversammlung gefasste Volksbeschlüsse) auch für Patrizier bindende Gesetze.

Die führenden plebejischen Familien bilden nun mit den Patriziern einen neuen Amtsadel, die Nobilität. Seither unterscheidet man nach Finanzkraft und Karriere drei Stände:

Senatorenstand (ordo senatorius): Amtsadel

Voraussetzungen:

Mindestvermögen 1 Million Sesterzen

2

)

Einkünfte nur aus Grundbesitz (Handel und Geldgeschäfte sind einem Senator verboten)

Eintragung in die Senatorenliste

Politische Karriere:

Ämterlaufbahn

Zugehörigkeit zum Senat (Staatsrat), d.h. Mitwirkung an der Beratung der Beamten, an Beschlüssen mit Gesetzeskraft, an der Außenpolitik, Durchführung von Hochverratsprozessen und Verhängung des Ausnahmezustandes.

Standeszeichen:

breiter Purpurstreifen (

latus clavus

) auf Tunika und Toga

Schuhe (

calcei

) aus rotem oder schwarzem Leder.

Ritterstand (ordo equester): Geldadel

Voraussetzungen:

Mindestvermögen 400.000 Sesterzen ("Ritterzensus")

Eintragung in die Liste der römischen Ritter

Tätigkeit als

Offiziere

kaiserliche Prokuratoren (Leiter von Hofstellen, Verwalter von Bergwerken oder kaiserlichen Gütern, Statthalter kleiner Provinzen oder Ägyptens)

Großkaufleute und Großbankiers

Standeszeichen:

schmaler Purpurstreifen (

angustus clavus

)

goldener Ritterring

Sitz in den ersten 14 Reihen des Amphitheaters/Theaters

Plebejer - Leute aus dem Volk

Wer das vorgeschriebene Mindestvermögen nicht erreicht oder aus anderen Gründen, z.B. wegen anstößigen Lebenswandels, nicht in der Ritter- oder Senatorenliste geführt wird, hat keinen Zugang zu Ämtern und Würden. Manche Plebejer erreichen fast den Ritterstand, die meisten leben als besitzlose Proletarier von Gelegenheitsarbeiten und von der kostenlosen staatlichen Getreidezuteilung.

Auf- und Abstieg sind durch Änderung der Vermögensverhältnisse und Eintragung in die Standesliste bzw. Streichung aus dieser möglich. In der Kaiserzeit können verdiente Persönlichkeiten vom Kaiser mit den nötigen Geldmitteln ausgestattet und in einen höheren Stand versetzt werden. Manche Ritter verzichten auf den Aufstieg in den Senatorenstand, um weiterhin Geldgeschäfte tätigen zu können oder um ihr Vermögen bzw. ihre Gesundheit zu schonen.

DER TAGESABLAUF DER VORNEHMEN

Der Patron erwartet bei Tagesanbruch den Morgenbesuch seiner Klienten, die ihm aus Höflichkeit oder wegen verschiedener Sorgen ihre Aufwartung machen. Er hört sich ihre Anliegen an, gibt Ratschläge und Rechtsauskünfte, hilft mit Geldgeschenken, Darlehen oder Sachspenden, verspricht, sich einer Sache anzunehmen, und erteilt Aufträge.

Anschließend begibt er sich mit einem Gefolge von Klienten und Freunden zum Forum (dem Marktplatz, wo Volks- und Gerichtsreden gehalten werden) oder in die Kurie (den Tagungsort des Senates, des römischen Staatsrates). Manchmal dauert ein Prozeß oder eine Senatssitzung bis zum Abend; meistens bleibt jedoch am Nachmittag Freizeit für einen Besuch der Thermen, der prunkvollen öffentlichen Badeanlagen.

Die vornehme Römerin widmet sich der Schönheitspflege, beaufsichtigt die Sklaven, beschäftigt sich mit ihren Kindern, besucht Freundinnen oder empfängt selbst Besuche, geht in einen Tempel oder in die Thermen und erwartet abends die Heimkehr ihres Mannes und das Eintreffen von Gästen. Die Frau eines Handwerkers oder Taglöhners trägt dagegen nach Kräften zum Unterhalt der Familie bei.

SCHULWESEN IN ROM

Kinder von sieben bis zwölf Jahren besuchen eine private Grundschule, den ludus, wo sie das Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Es gibt keine vom Staat verordnete Schulpflicht.

Begüterte Leute schicken ihre Söhne anschließend zum grammaticus - meistens einem Freigelassenen griechischer Herkunft, der seine Schüler lateinische und griechische Literatur lesen, auswendiglernen und interpretieren lässt. So lernen sie Grammatik, Rhetorik (Redetechnik bzw. Ausdruck) und Dialektik (Argumentation) aber auch Geographie, Geschichte, Mathematik, Astronomie und Physik.

Die Eltern suchen meist strenge Lehrer aus - den Gebrauch des Rohrstäbchens als Strafe für mangelnden Fleiß und Wissenslücken hält man für unerlässlich.

Der Unterricht dauert täglich sechs Stunden mit kurzer Mittagspause, das Schuljahr etwa sieben Monate; Ferien gibt es zu den zahlreichen Götterfesten und von Mitte Juni bis Mitte Oktober.

Der paedagógus

Vermögende Römer vertrauen ihre Kinder, die dem Kleinkindalter entwachsen sind, der Obhut eines verlässlichen älteren Sklaven ihres Hauses an und übertragen ihm sogar das Recht der Züchtigung durch Stockschläge. Dieser paedagógus führt die Kinder in die Schule, trägt die benötigten Utensilien, ist beim Unterricht als Beobachter anwesend, beaufsichtigt und unterstützt das häusliche Lernen, sorgt für den Erwerb guter Umgangsformen und beaufsichtigt die Freizeitgestaltung.

https://www.meisterdrucke.com/kunstdrucke/Gallo-Roman/264470/Reliefdarstellung-einer-Schulszene-aus-Neumagen.html

V.

VERKEHRSMITTEL IN DER STADT ROM

Das antike Rom ist tagsüber Fußgängerzone. Wer nicht zu Fuß gehen will oder kann, lässt sich von Sklaven in einer Sänfte tragen. Bautransporte sind jedoch vom Fahrverbot ausgenommen. Die von Ochsen oder schweren Pferden gezogenen, oft überladenen Wagen sind für die Passanten nicht ungefährlich.

VORZEICHEN UND ZUKUNFTSDEUTUNG

Ein Römer sieht die Welt erfüllt vom Wirken göttlicher Mächte; er bemüht sich, deren Willen zu erkunden und nach dem Prinzip "Ich gebe, damit du gibst" (Do, ut des) strikt einzuhalten. Die Götter gelten als Vertragspartner: Für sorgsame Verehrung gewähren sie Schutz, Hilfe und Wohlergehen. Persönlicher Glaube ist dazu nicht nötig; es genügt das korrekte Sprechen von Gebetsformeln und Vollziehen von Opferriten.

Vorzeichen werden als Kundgabe des Götterwillens genau beachtet. Bei einem ungünstigen Vorzeichen unterbleibt die geplante Handlung, Sühneriten sollen den "Frieden mit den Göttern" wiederherstellen. Man versucht jedoch auch, Vorzeichen "umzudrehen": Als der Feldherr Cäsar 46 v.Chr. in Nordafrika an Land geht und dabei zu Fall kommt, ruft er geistesgegenwärtig: "Teneo te, Africa!" ("Ich habe dich in der Hand, Afrika!")

Es gibt unerwartete Vorzeichen:

ein

prodigium

(= ein vom Lauf der Natur abweichendes Ereignis)

z.B. die Geburt eines Kalbes mit zwei Köpfen

ein

omen

(= ein alltägliches Geschehen in besonderer Situation)

z.B. Stolpern gerade auf der Türschwelle; Worte, die zu Beginn einer Handlung deren Ausgang vorwegnehmen u.ä.

Daneben gibt es Riten zur Befragung der Götter:

das

haruspicium

durch die Beschau der Leber eines Opfertieres oder die Deutung von Blitzen und

das

augurium

durch Beobachtung des Fluges von Greifvögeln oder des Fressens der Heiligen Hühner.

Diese Riten stammen aus der Religion der Etrusker und werden von eigenen Priesterkollegien, den Haruspizes bzw. den Auguren, durchgeführt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Augur#/media/Datei:Augur,_Nordisk_familjebok.jpg

DIE WICHTIGSTEN GÖTTER DER RÖMER

1. Herrschaft und Weisheit, Krieg und Liebe, Anfang und Ende

Die Römer verehren eine Vielzahl von Göttern, denn sie sehen in jeder Naturerscheinung und in jedem Geschehen das Wirken einer göttlichen Macht. Unter griechischem Einfluß personifizieren sie diese Mächte und stellen sie in Menschengestalt dar. Manchen von ihnen schreiben sie besondere Bedeutung für den Bestand Roms zu:

Júpiter (lateinische Schreibweise: Iuppiter)

Wie der griechische Zeus:

Götterkönig und -vater,

Herr des leuchtenden Himmels, des Wetters und der Blitze,

Schützer von Gastrecht, Eid und Vertrag;

darüber hinaus aber:

Schützer des römischen Staates und Weltreiches

.

Sein Tempel auf dem Kapitol in Rom gilt als religiöses Zentrum des Römischen Weltreiches; jede Stadt des Reiches errichtet nach diesem Vorbild einen solchen Tempel.

Festtage: die Iden (Vollmondtermin).

Attribute: Thron und Szepter, Blitzbündel.

Heilig sind ihm: Adler und Eiche.

https://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Mythologie)#/media/Datei:Jupiter_cameo_Louvre_Bj1820.jpg

Juno, Schwester und Gemahlin Jupiters

Wie die griechische Hera:

Götterkönigin

Schützerin der Frauen, der Ehe und der Familie

.

In Rom besitzt aber jede Frau zusätzlich ihre persönliche Juno (ihren weiblichen Schutzgeist und ihre Lebenskraft). Juno wird mit Jupiter, aber auch in eigenen Tempeln verehrt, so als Iuno Monéta (= Mahnerin) auf der Burg von Rom.3

Festtage: Monatsanfänge

Heilig sind ihr: Gans und Pfau.

Minérva

Ursprünglich eine wehrhafte Stadtgöttin; mit der griechischen Pallas Athene gleichgesetzt, auch:

Göttin der Weisheit, des Handwerks und der Technik,

jungfräuliche Tochter des Götterkönigs,

aus dessen Haupt entsprungen.

Mit Jupiter und Juno wird Minerva als Kapitolinische Trias (Götterdreiheit des Kapitols) verehrt; sie besitzt aber auch eigene Tempel (so auf dem Aventin im Handwerkerviertel Roms).

Attribute: Helm, Brustschild und Lanze.

Heilig sind ihr: Eule und Ölbaum.

Mars - der römische Kriegsgott

Der griechische Kriegsgott ist mit Mars nicht vergleichbar: Ares ist der Gott der Kampfeswut und des brutalen Mordens, daher selbst unter den Göttern diskriminiert. Mars, einst der latinische Stammesgott, ist der Gott des "gerechten" Krieges und wird als Verteidiger des römischen Reiches wie als Vater des Stadtgründers Romulus verehrt und als Krieger dargestellt:

Das Exerzier-, Sport- und Versammlungsgelände Roms, das Marsfeld, ist ihm geweiht. Augustus stiftet den Tempel des Mars Ultor (=Rächer) auf dem Forum, um seinen Sieg im Bürgerkrieg als gerechte Rache an den Republikanern für die Ermordung Cäsars darzustellen.

Der Marskult weist urtümliche Züge auf: Seine Priesterschaft (die Salier) bewahrt die "heiligen Schilde" des Mars und hält Waffentänze ab; im Amtssitz des Oberpriesters verehrt man Mars in Gestalt einer "heiligen Lanze".

Festtage: im März (=Mars-Monat) und im Oktober (ehem. beim Auszug/Rückkehr des Heeres).

Heilig sind ihm: Wolf, Specht und Eiche.

Venus - die personifizierte "Kraft, die anziehend wirkt"

Göttin der Anmut und Schönheit, Liebe und Sexualität; mit der griechisch-orientalischen Aphrodite gleichgesetzt, auch:

Tochter des Himmelsgottes,

dem Meeresschaum entstiegen,

Gemahlin des

hinkenden Schmiedegottes

Vulcanus

,

von Mars Mutter des Liebesgottes Amor

(griechisch: Eros), eines geflügelten Knaben, dessen Pfeile bei den Getroffenen unauslöschliche Liebe verursachen,

vom Trojaner Anchises Mutter des Äneas und

durch ihn

Stammutter des römischen Adelsgeschlechtes der Julier

(

Venus Genitrix

), dem Romulus, Cäsar und Augustus angehören.

Bildliche Darstellung: anmutige, leicht bekleidete junge Frau.

Heilig sind ihr: Spatz, Taube, Schwan, Hase und Myrte.

Janus - ein italischer Gott ohne griechische Entsprechung

Als Gott der öffentlichen Tore und Bögen, des Anfangs und Durchgangs blickt Janus doppelgesichtig in Vergangenheit und Zukunft und wird mit magischen Vorstellungen verbunden: Sein Tempel aus zwei miteinander verbundenen Torbögen an der Nordseite des Forums wird nur in Friedenszeiten geschlossen (einmal nach dem ersten Punischen Krieg im 3.Jh.v.Chr., dreimal unter Augustus, der sich damit als "Friedensbringer" zeigte).

Vesta - eine geheimnisvolle italische Göttin

Bei allen öffentlichen Gebeten und Opfern wird am Anfang Janus, am Ende Vesta angerufen. Sie ist die mütterliche, mit der Erde und den Ahnengeistern verbundene Göttin des Staatsherdes.4 Ihr kleiner Rundtempel auf dem Forum enthält kein Vestabild, sondern die "Hausgötter des römischen Volkes", die Äneas angeblich aus Troja mitbrachte. Ihre sechs jungfräulichen Priesterinnen, die Vestalinnen, hüten das heilige Herdfeuer, das nicht verlöschen darf.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tempel_der_Vesta_(Forum_Romanum)

3 Da im Tempel der Juno Moneta die Münzen der röm. Republik geprägt werden, wird moneta zum Begriff für Münzstätte oder Münzgeld – daher engl. money, frz. monnaie, ital. moneta, dt. dial. Moneten

VI.

RÖMISCHE VILLEN

Durch die Punischen Kriege und ihre Folgen (Verwüstungen, Schulden, übermächtige Konkurrenz neuentstandene Großplantagen) wird der Bauernstand Italiens ruiniert. Senatoren und Ritter kaufen die verschuldeten Höfe auf, die ehemaligen Bauern strömen als Taglöhner nach Rom und vergrößern das stadtrömische Proletariat. Überall in Italien entstehen Villen (Gutshöfe) und Latifundien (Großplantagen), die unter Aufsicht der Verwalter (meist Freigelassener) von Sklaven bewirtschaftet werden. Der Gewinn daraus ist vor allem für Senatoren Grundlage ihres Lebensstandards, doch das Gewinnstreben der Verwalter führt zu Raubbau an Boden und Sklaven.

In der Kaiserzeit hat ein Senator mehrere Villen in verschiedenen Teilen Italiens und sucht im Juli und August, während Rom von Hitze und Malaria heimgesucht wird, dort Erholung und Entspannung.

Manche Villen dienen in erster Linie als Sommersitze ihrer Eigentümer und sind luxuriös ausgestattet: In parkähnlichen Gärten mit Teichen und Wasserfällen, Lauben, Säulenhallen und Aussichtsterrassen liegen mehrere Gebäudetrakte. Empfangs- und Wohnräume, Bibliotheken, Badeanlagen und Wandelhallen sind prächtig mit Mosaiken, Wandgemälden, Stuck und Statuen geschmückt. Dies gilt besonders für die Villen der Kaiser (Tiberius auf Capri; Hadrian in Tibur).

https://www.uni-trier.de/index.php?id=32923

RÖMISCHER ÜBERLANDVERKEHR

Italien und die Provinzen sind von einem Netz fester öffentlicher Straßen durchzogen, das Rom mit allen wichtigen Orten verbindet: "Alle Wege führen nach Rom".

Diese Straßen werden auf Anordnung der Konsuln oder Prätoren, später der Kaiser vom römischen Militär auf öffentlichem bzw. verstaatlichtem Grund erbaut, indem man einen festen Damm errichtet (davon englisch "highway") und mit Kies, ab dem 1.Jh.n.Chr. mit Granitpflaster belegt (daher via strata, daraus deutsch "Straße" und englisch "street"). Die Fahrbahn einer Hauptstraße ist 12 bis 15 m breit.

Römerstraßen berücksichtigen die kürzeste Strecke, passen sich aber optimal dem Gelände an; Tunnels und hölzerne oder steinerne Brücken werden nur dort gebaut, wo es notwendig ist. Manche Römerbrücken werden heute noch benützt wie die Milvische Brücke in Rom, die Moselbrücke von Trier (Deutschland) oder die Brücke über den Tejo bei Alcantara (Spanien).

Meilensteine geben die Entfernungen von wichtigen Städten und die Namen der Erbauer (Beamte/Kaiser) an. In regelmäßigen Abständen finden sich Pferdewechsel- und Übernachtungsstationen.

Als Militärstraßen und zur raschen Übermittlung amtlicher Nachrichten erbaut, dienen Römerstraßen auch dem privaten Gütertransport und Reiseverkehr. Die Reisegeschwindigkeit beträgt pro Tag durchschnittlich 20 Meilen (ca. 30 km), in Ausnahmefällen 80 Meilen (ca. 120 km).

Zum Schutz vor Überfällen reist ein angesehener Mann nur mit Gefolge. Eine Straßenpolizei gibt es nicht, Hilfe kann man nur von anderen Reisenden oder den Duumvirn (etwa: Bürgermeistern) der autonomen Städte, außerhalb Italiens auch von dort stationierten römischen Truppen erwarten. (In Italien steht in der Regel kein römisches Militär).

Eine spätantike Straßenkarte des Reichsgebietes ist in einer im 12.Jh. angefertigten Kopie erhalten, die man heute als Tabula Peutingeriana bezeichnet, weil sie um 1500 dem Humanisten Konrad Peutinger gehörte und von ihm für die Wissenschaft entdeckt wurde. Die Pergamentrolle (6,8 mal 0,35 m), heute im Besitz der Österreichischen Nationalbibliothek, zeigt schematisch die großen Hauptstraßen, nennt die wichtigsten Siedlungen, Festungen und Raststationen (im Ablativ) und gibt die Entfernungen dazwischen in römischen Meilen an (eine Meile entspricht ca. 1,5 km).

https://de.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana

DIE HERRSCHAFT ROMS ÜBER ITALIEN

Rom ist ursprünglich ein Stadtstaat kriegerischer Bauern und Hirten. Als sie ihre Herrschaft über Italien (Etruskerstädte, Italiker und die Griechenstädte Süditaliens) ausdehnen, schließen sie mit den unterworfenen Städten und Völkerschaften Einzelverträge nach dem Prinzip Divide et impera! ("Teile und herrsche!").

Die einzelnen Gemeinden der Bundesgenossen behalten als Munizipien nur Teile ihrer Selbstverwaltung im Inneren und verlieren ihre selbständige Außenpolitik: Sie müssen Rom in allen Kriegen Hilfstruppen stellen, können aber die Entscheidung über Krieg und Frieden nicht beeinflussen und dürfen keine Verträge schließen. Erst im Bundesgenossenkrieg (91-89 v.Chr.) erkämpfen sie sich das römische Bürgerrecht und volle innenpolitische Autonomie.

An strategisch wichtigen Punkten gründet Rom Kolonien (coloniae), d.h. Städte von römischen Bürgern. Sie verwalten und verteidigen sich selbst und halten die Umgebung verlässlich unter Kontrolle. Jährlich gewählte städtische Amtsträger - zwei Duumviri ("Zweimänner", etwa: Bürgermeister), zwei städtische Ädilen (etwa: Stadträte für Versorgung, öffentliche Bauten und kulturelle Angelegenheiten), ein oder zwei Quästoren (etwa: Finanzstadträte) - sowie eine Anzahl Dekurionen (Gemeinderäte auf Lebenszeit; entweder gewesene Amtsträger oder vom Kaiser ernannt) regeln die inneren Angelegenheiten und sind für die Einhaltung aller Verpflichtungen gegenüber Rom verantwortlich.

Nach antiker Deutung hängt der Name Italia mit vitulus (Jungstier) zusammen und erinnert an die Verehrung eines vorindoeuropäischen Stiergottes. Ursprünglich versteht man unter Italien nur den Süden des heutigen Kalabrien, doch wird der Begriff immer weiter nach Norden ausgedehnt. Noch zur Zeit Cäsars bildet der Fluss Rubico (östlich des Arno) die Nordgrenze Italiens gegen die Kelten. Als Augustus im Jahr 27 v.Chr. Italien in elf Verwaltungsbezirke gliedert, bezieht er auch das ehemalige Keltenland zwischen Apennin und dem Fluss Po (Gallia Cispadana) sowie zwischen Po und Alpen (Gallia Transpadana) ein.

DIE WICHTIGSTEN GÖTTER DER RÖMER:

2. Götter des Lichtes, des Glückes und Gewinnes

Sol (griechisch: Hélios) - der Sonnengott

Kennzeichen: Strahlenkranz und feuriges Viergespann, auf dem er über den Himmel fährt; die Mondgöttin Luna (griechisch: Seléne) als Gegenüber. Ein bedeutender Tempel des Sol liegt auf dem eindrucksvoll aus der Ebene aufragenden dreigipfeligen Soracte (heute: Monte Soratte) nördlich von Rom.

Apóllo - ein kleinasiatisch-griechischer Gott

des Lichtes,

der Heilkunst,

der Weissagung

und

der schönen Künste

(daher führt er den Chor der neun Musen an)

sowie als Sohn des Himmelsgottes und der Latóna, daher Zwilligsbruder der Diana/Artemis.

Attribute: Lyra, Bogen und unfehlbare, Tod bringende Pfeile.

Heilig ist ihm der Lorbeer.

Das Apollonheiligtum in Delphi (Griechenland) ist in der Antike eine weltberühmte Orakelstätte, an die sich auch römische Gesandtschaften wenden. Ratsuchende erhalten nach eingehender Befragung durch die Priester eine Antwort in Versform; sie geht auf Worte zurück, die die Pythia (Seherin bzw.Priesterin) in Trance stammelte, und lässt mehrere Deutungen zu: Der dem Lyderkönig Krösus vor einem Krieg gegen die Perser erteilte Orakelspruch "Wenn du den Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören" erfüllt sich auf unerwartete Weise: Mit dem Vorstoß über den Grenzfluss zerstört Krösus sein eigenes Reich.

Diána - Apolls Zwillingsschwester

Die kleinasiatisch-griechische "Herrin der Tiere" Artemis wird in Italien - mit der Mondgöttin Diana verschmolzen – zur jungfräulichen Herrin

der ungezähmten Natur,

der Jagd und

des Mondes

.

Attribute: Bogen, unfehlbare Pfeile; Jagdhunde. Heilig ist ihr die Hirschkuh.

Der Artemistempel von Ephesos (Kleinasien), das Zentrum ihres Kultes, gilt als eines der sieben Weltwunder der Antike. Der Gründungstag des Dianatempels auf dem Aventin in Rom ist ein Festtag der Sklaven: Sie haben als "Fremde" eine besondere Beziehung zur Göttin des "Draußen".

Fortúna - die Glücksgöttin

Eine italische Göttin (für Kindersegen?) wird, mit der griechischen Tyche gleichgesetzt, zur unberechenbaren und wankelmütigen Glücksgöttin. Darstellung daher

auf einer sich drehenden Kugel schwebend

oder als

Herrin eines Speichenrades

, auf das sie Menschen emporhebt, um sie wieder hinabzustürzen.

Attribute: Füllhorn (ein mit Früchten gefülltes Horn); Steuerruder, Globus oder Rad.

Das berühmte Fortunaheiligtum in Pränéste (heute: Palestrína) verfügt über ein Losorakel (Ziehung durch ein Kind). Die Diktatoren Sulla und Cäsar fühlen sich als ihre Günstlinge.

Mercúrius ("Handels-" bzw."Warengott")

Der griechische Gott Hermes mit lateinischem Namen:

Schützer der Reisenden

und der Herden,

Gott des glücklichen Fundes, des Handels und Gewinnes

,

Meisterdieb

(daher auch Gott der Diebe!),

Götterbote und Geleiter der Seelen in die Unterwelt

Attribute: Heroldsstab, Flügelschuhe und Reisehut oder Flügelkappe.

4 In den Rundhütten des ältesten Rom versammelte sich die Familie um die zentrale Feuerstelle. Der Herd gilt bei den Römern daher als Zentrum der Familie: Er symbolisiert und gewährleistet ihren Fortbestand, denn er ist Sitz und Kultort der Hausgötter bzw. der Ahnengeister. Der „Staatsherd“ hat dieselbe Bedeutung für den gesamten Staat: Er ist Symbol für dessen Fortbestand.