Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nünnerich-Asmus Verlag & Media

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Das Spiel mit der Liebe Eine Gesellschaft, die verblüffend freimütige Bilder zu Körper und Nacktheit, zum Liebesspiel und homoerotischen Beziehungen an Häuserwänden, auf Alltagsgegenständen, wie Lampen und Spiegeln hinterließ, kann doch nur einen freien Umgang mit Sexualität und Erotik gehabt haben, oder? Der Autor zeichnet mehr als nur ein Sittengemälde Roms. Er wirft den Blick weit über Italien hinaus in die römischen Provinzen und zeigt an zahlreichen Objekten und schriftlichen Hinterlassenschaften das Verhältnis der Römer zu Körper, Nacktheit, Geschlecht, Liebe und sexuellen Beziehungen. Manch eigenwillige Konstruktion von Zusammenleben oder Sex ohne Bindung bringt die aktuelle Studie dabei hervor. Kurios, amourös oder mitunter auch hilfreich für heutige Verliebte mögen Verfahren der Liebeswerbung in der römischen Antike wirken, die der Autor zum jetzigen Wissenstand beitragen kann. Und selbstverständlich werden auch Liebestechniken und Sexualpraktiken behandelt. Bekanntlich sind Liebe und Leid nicht weit voneinander entfernt und so wird das Thema des Glücks in der Liebe sowie der unglücklichen Liebe ebenfalls in den Fokus des Lesers gerückt. Dieser mit zahlreichen Abbildungen versehene Band bietet einen nie dagewesenen, umfassenden Überblick über die römische Auffassung von Sexualität und Erotik, Liebe und Leidenschaft – ohne die Liebesmagie als solche zu entzaubern!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Abb.1: Bronzefigürchen der römischen Liebesgöttin Venus (Höhe: 14,5cm) aus Hof, Gemeinde Gunskirchen, Oberösterreich. Stadtmuseum Wels. „In träumerischer Versonnenheit“ (Noll 1949, S.

Günther Emerich Thüry

Liebe in den Zeiten der Römer

Archäologie der Liebe in der römischen Provinz

144 Seiten mit 94 Abbildungen

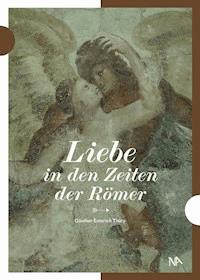

Titelabbildung: © Museum Lauriacum, Enns. Römisches Deckenfresko aus Enns, Oberösterreich. Passend zu einer Raumdecke, öffnet sich hier der Blick in den Himmel, an dem der Frühlingswind Zephyr und seine Geliebte Chloris vorüberfliegen.

Museum Lauriacum, Enns.

Hinteres Einbandbild: Römische Statuette einer Tänzerin (Mänade) aus Carraramarmor (Höhe: 53cm); Fund aus Carnutum, Niederösterreich. Archäologisches Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2015 by Nünnerich-Asmus Verlag & Media GmbH, Mainz am Rhein

ISBN 978-3-945751-54-1

Gestaltung: Bild1Druck GmbH, Berlin

Lektorat: Natalia Thoben, Loreen Lulay

Gestaltung des Titelbildes: Sebastian Ristow

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Wege (Fotokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten und zu verbreiten.

Weitere Titel aus unserem Verlagsprogramm finden Sie unter: www.na-verlag.de

Für Heide

„Noch weiter zurück in meiner Jugend liegen die Erlebnisse, die ich mit sechzehn Jahren beim Einkauf der neuen Taschenbuchübersetzungen [nämlich zweier erotischer antiker Texte; d. Verf.] hatte. Beide Bücher durfte ich nur in Gegenwart meiner zum Glück schon volljährigen Cousine erwerben, wobei der Buchhändler süffisant darauf hinwies, dass bei letzterem Werk die ‚interessanten Stellen‘ ohnedies auf Latein belassen seien.“

Jugenderinnerung des Grazer

Althistorikers Heribert Aigner

(1943–2015. Brief an den Verf.)

„Natürliches ist keine Schande“ (Naturalia non sunt turpia).

Antike Spruchweisheit, die sich letztlich bis auf das 5. vorchristliche Jh. zurückverfolgen lässt.

Lehrsatz in der Philosophenschule der Kyniker.

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Vorwort

Götter, Liebe und Gelehrte.Die Entdeckungsgeschichte eines Themas

Empörte Neugier. Renaissance, Barock und antike Erotik

Die Zeit der Feigenblätter. Antike Nacktheit als Tabu

Blicke unters Feigenblatt. Versuche sexueller Befreiung und Pioniere der Sexualgeschichte

Angst vor der „Dekadenz“ der Römer – oder: Ein Vorurteil ersetzt die Forschung

Zwischen den Zeiten. Repression und Aufbruch

Die Sexuelle Revolution und ihre Kinder. Sexualgeschichte als Herausforderung

Amor siegt über alles.Vom Platz der Liebe in der römischen Gesellschaft

Roms frühe „Viktorianer“

Reservate öffentlicher Nacktheit

Die sexualisierte Gesellschaft

Liebe, Nacktheit und Licht

Die Geburt der Lustfeindlichkeit

Amor herrscht auch im Hinterkopf.Ein übersehenes Phänomen: die römische Sexualsymbolik

„Die Mörserkeule glüht“

Weitere Beispiele symbolischen Designs

Der Phallus als Gewicht

Die Stimme aus dem Hinterkopf

„Was Du willst, das will auch ich“.Liebeswerbung in der Römerzeit

„Liebst Du mich nicht, schick mir’s zurück“

Komplimente, Geständnisse, Bitten

Zukunftsträume und ein möglicher Freud‘scher Fehler

Und es gab sie doch: die romantische Liebe

„Der Liebe nützt mein Können gern“; oder: Von Liebe und Schriftlichkeit

Die „tausend Arten der Liebe“

Wann ist ein Mann ein Mann? Geschlechterrollen im alten Rom

Liebesnächte

Palme und Kranz für die Frauen

Der Aufstand der Dichter – oder: Eine sexuelle Revolution in Rom

Ein Schlusswort zur römischen Ehe

Amor – Gott ohne Gnade.Sex und Gewalt in der römischen Gesellschaft

Die Waffen des Amor

Amors herber Bruder

Vergewaltigung als Demütigung, Drohung und Strafe

Im Schutz der Genitalsymbole

Gesellschaftsordnung und Gewalt

Die Gewalt der Magie

Hörigkeit und Sado-Masochismus

Roma – amor. Ein Nachwort

„Morgen liebe, wer geliebt hat; morgen, wer noch nie geliebt“

Roma – amor

Wann endet die Liebe?

Anmerkungen

Leseempfehlungen

Literaturabkürzungen

Bildnachweis

Register

Vorwort

Mit dem Thema dieses Buches hat sich der Verfasser seit Jahrzehnten beschäftigt. Wenn man ihn früher darauf ansprach, pflegte er zu sagen: „Das Buch will ich einmal schreiben, wenn ich dabei keine roten Ohren mehr bekomme.“ Nun sind die roten Ohren allmählich kein Problem mehr; und die Menge des Materials, das sich zum Thema angesammelt hat, ist lawinenartig angewachsen. Ehe es so sehr ausufert, dass man es nicht mehr bewältigen kann, scheint die rechte Zeit zum Schreiben gekommen.

Der Verfasser denkt dankbar an alle Freunde und Kollegen, die ihm auf dem langen Weg zu seinem Buch geholfen haben. So hat er die Ermutigungen zum Beispiel durch Prof.Dr.Werner A. Krenkel (Rostock) und Prof.Dr.Zsolt Visy (Pécs) nicht vergessen. Er erinnert sich gerne an die Ausstellungen über die römische Liebe, die er mit Dr.Anne De Pury-Gysel (damals Avenches) und Dr.Renate Miglbauer (Wels) gestaltet hat; an die Leipziger, Salzburger und Wiener Studenten, mit denen er in Vorlesungen und in einem Seminar über diese Seite antiker Kultur sprach; und an die Vielen, die ihn durch die Überlassung von Funden zur Bearbeitung und mit Hinweisen und Hilfestellungen unterstützten. Besonders nennen möchte er hier: Prof.Dr.Heribert Aigner † (Graz); MMag. Dr.Peter Emberger (Wien); Prof.Dr.Detlev Fehling † (Heikendorf); Dr.Michel Feugère (Lyon); Prof.Dr.Klaus-Dietrich Fischer M. A. (Mainz); Bernhard Heinisch (Tübingen); Dr.Andreas Hensen (Ladenburg); Mag. Simone Karlhuber (Linz); Elke Krengel M. A. (Berlin); Dr.Jean Krier (Luxemburg); Walter Kropf (Wien); Dr.Hans Lieb † (Schaffhausen); Michel Martin (Arles); Johann Matouschek (Wien); Prof.Dr.Thomas Meyer † (Tübingen); Dr.Martin Müller (Xanten); Heinz Nowak (Wien); Heinz Roth † (Wien); PD Dr.Orlando Poltera (Fribourg); PD Dr.Ulrich Schädler (Fribourg); Mag. Dr.Reinhard Selinger (Wien); OStD Peter Schild (Böblingen); AOR Wolfgang Srb (Erlangen); Prof.Dr.Wilfried Stroh (München); Prof.Dr.Hanns Ubl (Bruneck); Prof.Dr.Walter Wimmel (Marburg); Dr.Susanne und Dr.Heinz Zabehlicky (Wien); und Franz Zartl (Wien).

Den größten Anteil an der Entstehung dieses Buches hat aber die Frau des Verfassers, Mag. Heidelinde Autengruber-Thüry. Sie ist mit ihm gereist, hat Länder und Museen besucht, hat für ihn photographiert, Literatur für ihn gefunden, das Manuskript gelesen und immer prophezeit, dass es auch einmal fertig werde. Wenn ihr das Buch gewidmet ist, so zugleich aus Dank und im Sinn der römischen Liebesgeschenke, von denen unser Kapitel

Götter, Liebe und Gelehrte. Die Entdeckungsgeschichte eines Themas

Im 14. Jh. erregte ein Antikenfund in Siena großes Aufsehen. Bei Bauarbeiten in der Stadt war eine Statue zum Vorschein gekommen, die offenbar die Liebesgöttin Venus darstellte. Ihre Schönheit wurde allgemein bewundert; und man schmückte mit ihr den neuerrichteten Brunnen auf der Piazza del Campo. Die Zeiten, die Siena damals durchlebte, waren aber hart. Es dauerte daher nicht lange, bis ein Bürger im Rat eine Rede im folgenden Sinn hielt: seitdem man die Statue gefunden habe, sei es Siena immer schlecht ergangen; und wenn man bedenke, dass ja der Götzendienst den Christen verboten sei, müsse man den Schluss ziehen, dass Gott die Stadt so für ihr Fehlverhalten strafen wolle. Der Redner empfahl daher – und setzte sich mit diesem Antrag durch –, die Statue zu zerschlagen. Die Trümmer solle man vergraben; aber besser nicht innerhalb des Gebietes von Siena. Besser nehme man einen etwas weiteren Weg in Kauf und entsorge sie auf dem Boden der alten Rivalin Sienas, der Nachbarstadt Florenz.1

Abb.2: Venusstatue aus Trier-St. Matthias (Höhe: 98cm). Rheinisches Landesmuseum Trier.

War man in Siena also beinahe der Faszination durch ein antikes Kunstwerk erlegen und hatte erst durch die unglücklichen Zeitumstände sein religiöses Gewissen wiederentdeckt, so wurde damals in Trier mit einem anderen antiken Götterbild kurzer Prozess gemacht. An der Trierer Abteikirche St. Matthias hatte man im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine römische Statue der fast unbekleideten Venus (man hielt sie damals freilich für die Jagdgöttin Diana) zeitweise aufgestellt; zeitweise war sie aber auch an Ketten aufgehängt (Abb.2). Sie wurde von den Kirchenbesuchern mit Steinen beworfen. Die Steinigung galt ihnen als Glaubensbeweis und diente der Festigung des Gemeinschaftsgefühls unter den Gläubigen. Angekettet und aufgehängt wurde das Bild dagegen, weil man fürchtete, in römischen Götterstatuen sei eine dämonische Kraft, ein Rest der alten göttlichen Macht lebendig. Im Fall der Venus von Trier sollte diese Macht gebändigt, im Fall der von Siena aus der eigenen Stadt entfernt werden.2

Die Schicksale der Statuen von Trier und von Siena sind Fallbeispiele für religiös begründete Bilderzerstörungen, wie wir sie ja bis heute kennen (man denke etwa an den Beschuss und die Sprengung der Buddha-Statuen von Bamiyan 2001 oder an den Bildersturm von Mossul und die Zerstörungen in Palmyra 2015). Was sich auf solche Weise äußerte, war aber nicht nur der Triumph über eine überwundene Religion, sondern auch die Furcht vor einem Weiterwirken ihrer Kraft. Ob dieser Punkt bei modernen Bilderzerstörungen noch eine Rolle spielt, wäre eine interessante Frage.

Die Furcht vor einer solchen Art von Fortleben antiker Göttermacht begegnet auch schon in einer hochmittelalterlichen Legende. Sie erzählt von einem jungen Mann, dem beim Bocciaspiel eine Kugel davon rollt. Der junge Mann setzt ihr nach und gelangt so auf ein verfallenes antikes Tempelgelände, auf dem ein Bildnis der Venus steht. Er verliebt sich in das Bild; und es verführt ihn so sehr, dass er ihm seinen Ring an den Finger steckt. Seitdem ist er der Statue verfallen; und nur ein Priester kann ihn eines Tages aus seiner Lage befreien.

Auf die Geschichte dieser sog. Statuenverlobung – die in verschiedenen Varianten erzählt wurde – spielt am Ende des Mittelalters ein Kupferstich Albrecht Dürers an (Abb.3).3 Das Bild zeigt einen am Kachelofen eingeschlafenen Mann, an dessen Ohr sich ein geflügeltes Teufelchen mit einer Art von Blasebalg zu schaffen macht. Es setzt ihm damit einen Traum in den Kopf, in dem ihm eine fast unbekleidete Frau erscheint. Der geflügelte kleine Liebesgott Amor, der sie begleitet, lässt keinen Zweifel daran, dass die Frau seine Mutter ist: die Liebesgöttin Venus.

Der Schläfer hat also einen erotischen Traum; und wie es das damals vorherrschende christliche Weltbild verlangte, musste ein solcher Traum ein Werk des Teufels sein. Aber damit ist der Kupferstich noch nicht genügend erklärt. Die Kugel neben der Gestalt des Amor und ein Ring an der linken Hand der Göttin zeigen klar, dass der Schlafende von der „Statuenverlobung“ der Legende träumt.

Empörte Neugier. Renaissance, Barock und antike Erotik

Obwohl es durchaus auch eine Sexualgeschichte der christlichen Kirchen gegeben hat, war das Christentum doch von jeher – bis in unsere Zeit hinein – prinzipiell körper- und lustfeindlich eingestellt. Als im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit die wissenschaftliche Beschäftigung mit der römischen Antike begann, wurden sexualgeschichtliche Themen daher bald zum Tabu.

Abb.3: Albrecht Dürer, „Der Traum“. Kupferstich (um 1498).

Auch im 16. Jh., das in sexueller Hinsicht nicht eben zimperlich war (der Sittenhistoriker Eduard Fuchs sprach von der „glühenden Sinnlichkeit“ der Epoche), hielt diese Grundhaltung des Christentums die meisten Gelehrten davon ab, sich mit der Sexualität der Antike zu beschäftigen.4

Zu den Ausnahmen gehörte aber selbst ein wilder Verfechter der Gegenreformation, der Oberpfälzer Caspar Schoppe (1576–1649). Er schrieb – nach einem Vorwort voller Entschuldigungen – eine mit ausführlichen Erklärungen versehene Textausgabe des frechsten erotischen Dichtwerks der römischen Antike, der Priapea. Interesse und Freude am Thema sind dabei nicht zu übersehen; und ebenso wenig der bemerkenswerte Umstand, dass der Verfasser den sehr speziellen erotischen Wortschatz des Lateinischen bestens beherrschte. Als das Buch – ein Jugendwerk eines 20-jährigen – ohne sein Einverständnis veröffentlicht wurde, unternahm Schoppe den unglaubhaften Versuch, seine Verfasserschaft, die ihm später auch schaden sollte, abzustreiten.

Dass Schoppe selbst im Glashaus saß, hat ihn aber nicht gehindert, mit Steinen zu werfen. Er brachte es fertig, dem berühmten protestantischen Philologen Joseph Justus Scaliger (1540–1609) vorzuwerfen, dass der verkommen genug gewesen sei, das gleiche antike Gedichtbuch der Priapea zu kommentieren. Auch Scaliger seinerseits hatte das freilich nur mit Bedenken getan. In der Einleitung zu seinem 1573 erschienenen Kommentar schrieb er über die Römerzeit: „Verfluchen muss man aber jene Epoche, in der es Menschen erlaubt war, Schandwerke zu verfassen, während auch Schandtaten nicht verboten wurden.“5

Wie sich bei der Betrachtung freizügiger antiker Texte thematische und wissenschaftliche Neugier mit Empörung mischte, so auch bei der Auseinandersetzung mit erotischen Darstellungen auf römischen Fundobjekten. Das gilt etwa für die sog. Spintrien. Das sind münzförmige Metallmarken, die auf der Vorderseite verschiedene Formen und Stellungen von Liebesakten zeigen (Abb.52 und 55–56). Ihre Deutung ist bis heute unsicher. Man hat an Eintrittsmarken für Bordelle, an sonstige Berechtigungsmarken oder auch an Brettspielsteine gedacht.

Mit den Spintrien hat sich unter anderem wieder ein Autor beschäftigt, der an sich fest auf dem Boden katholischer Sittenstrenge stand: nämlich der venezianische Renaissancegelehrte und Schriftsteller Sebastiano Erizzo (1525–1585). In einem Buch über römische Münzen vergaß er nicht, sich ausführlich über die lasterhaften Objekte aufzuregen, von denen er „viele“ selbst in Händen gehalten habe. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit bildete er freilich keines dieser Stücke ab.6

Auch in der Barockzeit betonten die Gelehrten, wie unmoralisch die Natur dieser Objekte sei; und sie waren nach wie vor nicht bereit, in Werken über antike Numismatik Bilder von Spintrien abzudrucken. In seinem Handbuch über den Aussagewert der Münzen tröstete damals Ezechiel von Spanheim (1629–1710) den Leser über die Existenz der Stücke mit der Bemerkung hinweg, dass sie eine seltene Erscheinung seien; und sein Zeitgenosse Lorenz Beger (1653–1705) schrieb in einem Katalog der Antikensammlung in Berlin: man könne an den Spintrien sehen, wie schlecht der Mensch auch früher schon gewesen sei. Beger bilde die Objekte lieber nicht ab, „damit sie den keuscher Denkenden keinen Anstoß bieten.“

Abb.4: Bildbeispiel aus Lorenz Begers Katalog der Berliner Antikensammlung von 1701: bronzenes Mobile (oben) und bronzenes Amulett.

An sich war Lorenz Beger in sexuellen Dingen recht mutig und unkonventionell. Gut 20 Jahre vor der Veröffentlichung des Berliner Museumskatalogs hatte er durch eine Schrift von sich reden gemacht, wonach ein Christenmensch durchaus auch polygam sein dürfe; und im Katalog selbst waren allerhand andere römische Fundobjekte abgebildet und beschrieben, die nach damaligen Maßstäben als ganz unerhört obszön gelten mussten (Abb.4). Der Gelehrte hatte freilich richtig erkannt, dass die in römischer Zeit vor allem auf allen möglichen Kleingegenständen beliebten Darstellungen männlicher Genitalien (Beger nannte sie „kleine Schändlichkeiten“) teilweise religiös motiviert waren und teilweise auch als wirksame Mittel magischer Schadenabwehr betrachtet wurden.7

Die Zeit der Feigenblätter. Antike Nacktheit als Tabu

Begannen die Bedenken Lorenz Begers erst dort, wo es um die Wiedergabe des Liebesaktes ging, so kämpfte die katholische Kirche bereits gegen die bildliche Darstellung von Nacktheit. Das Konzil von Trient verbot im 16. Jh. sinnlich aufreizende Bilder in kirchlichen Gebäuden; das Gleiche wurde bald auch für Privathäuser gefordert; auf schon vorhandenen Bildern – auch in Büchern – wurden Schamteile übermalt oder verdeckt; bei Wiedergaben antiker Statuen versteckte man sie seit dem 16. Jh. gelegentlich unter aufgesetztem Blattwerk; und die Endstufe der Entwicklung war, dass in Rom Papst ClemensXIII. (1758–1769) Bildwerken des Altertums systematisch Feigenblätter aus Blech umhängen ließ. Diese Maßnahme machte allenthalben Schule, sodass Blätter aus Metall, Marmor, Gips oder Pappe bis ins 20. Jh. übliche Accessoires von Statuen antiker Götter und Helden waren (Abb.5 und 6). Anzumerken bleibt dabei freilich, dass die im Deutschen übliche Bezeichnung „Feigenblatt“ täuscht: meist handelt es sich nämlich um Formen, die (soweit botanisch realistisch) an Ahorn- oder Weinblätter erinnern. „Feigenblätter“ nannte man sie vor allem deshalb, weil es in der Bibel heißt, Adam und Eva hätten mit dem Laub des Feigenbaums ihre Blöße bedeckt (1. Mose 3, 7).8

Abb.5: Um 1830 entstanden, „bekleidet“ dieser Gipsabguss des berühmten „Apollon von Belvedere“ den Gott mit einem Feigenblatt. Der Abguss der Marmorstatue des 2. nachchristlichen Jhs. (ihrerseits einer Kopie eines fast fünfhundert Jahre älteren griechischen Originals) ist seit 1836 im Besitz des Archäologischen Instituts der Universität Tübingen. Das Original steht im „Cortile del Belvedere“ der Vatikanischen Museen in Rom.

Abb.6: Feigenblätter steigern womöglich das Interesse an dem, was sie verdecken. Karikatur aus der Zeitschrift Die Jugend, Jahrgang 1906.

Blicke unters Feigenblatt. Versuche sexueller Befreiung und Pioniere der Sexualgeschichte

Die verordnete Keuschheit stieß aber auch auf Widerstand. Er erschöpfte sich keineswegs nur darin, dass Museumsbesucher (wir wissen das zumindest für die Zeit um 1900) heimlich Statuen von Feigenblättern befreiten, die sie als Souvenirs mit nach Hause nahmen. Zu den Sorgen der Museumsleitungen gehörte daher, dass sie immer wieder für neue Blätter sorgen mussten.

Zu massivem Widerstand gegen die kirchlichen Zwänge – man hat sogar von einer „ersten sexuellen Revolution“ gesprochen – kam es vielmehr schon im Gefolge der Aufklärung. Dieser Widerstand ließ im 17. und 18. Jh. eine Flut von kirchenfeindlich-pornographischen Schriften entstehen, von denen ein Teil auch auf die sexuellen Freiheiten der vorchristlichen Antike Bezug nahm. Zu den Verfassern der pornographischen Untergrundliteratur – die verboten war und durch die Zensur verfolgt wurde – zählte selbst der eine oder andere ernsthafte Altertumswissenschaftler.9

Einer dieser Altertumswissenschaftler, bei dem man sich aber mit der Bezeichnung „ernsthaft“ schwer tut, war Pierre François Hugues, der sich selbst „Baron d’Hancarville“ nannte (1719–1805). In der Wissenschaft wird der gelehrte Abenteurer, der wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt kam, vor allem als Herausgeber eines vierbändigen Prachtwerks geschätzt: des Katalogs einer Antikensammlung, die der britische Diplomat Sir William Hamilton zusammengetragen hatte. Dass d’Hancarville auch in den Kreis der pornographischen Autoren seiner Zeit gehörte und Bildbände mit gewagten erotischen Szenen aus dem antiken Rom veröffentlichte, würde ihm der Altertumswissenschaftler gern verzeihen – wenn nur nicht ein guter Teil dieser angeblichen Kunstwerke freche Erfindungen und Fälschungen wären (Abb.7). Worum es d’Hancarville in diesen Büchern ging, das war – wie er selbst andeutet – nicht die Wissenschaft, sondern Unterhaltung und Voyeurismus seiner Leser. Der ständig verschuldete Autor hoffte dadurch Geld zu verdienen. Dazu kam aber auch das aufklärerische Anliegen, das kirchliche Sittendiktat zu bekämpfen und für sexuelle Freiheit einzutreten. In seiner Provokation der Kirche ging d’Hancarville so weit, dass er auf den Titelblättern eines Teils seiner unchristlich-freizügigen Bildersammlungen behauptete, sie seien „in der Druckerei des Vatikan“ entstanden.10

Immerhin hatten aber diese Schriften ein Beispiel dafür gegeben, dass man – was bis dahin noch nie geschehen war – der antiken Erotik eigene Abhandlungen und Werke widmen konnte. Diese Anregung ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Schon 1787 erschien – unter dem Einfluss der Ideen d’Hancarvilles – eine Monographie über antike und nachantike Fruchtbarkeitskulte aus der Feder des englischen Gelehrten und Antikensammlers Richard Payne Knight (1751–1824). Zum gleichen Thema folgte 1805 auch ein Buch Jacques Antoine Dulaures (1755–1835), eines ehemaligen Politikers aus den Jahren der französischen Revolution. Beide Veröffentlichungen brachten ihren Autoren Ärger ein – teils mit aufgebrachten Zeitgenossen, teils mit der Zensur.11

Glücklicher war in dieser Beziehung der Coburger Friedrich Karl Forberg (1770–1848). Forberg – in seiner Jugend ein prominenter Aufklärer und Religionskritiker – veröffentlichte in schon gesetzterem Alter eine Art von ausführlichem Handbuch der sexuellen Praktiken des Altertums. Das Werk, das 1824 erschien und sich arglos auch auf die Phantasieprodukte in den Schriften d’Hancarvilles stützte, hätte eigentlich einen Sturm der Empörung auslösen müssen. Sein Verfasser, der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein hoher Regierungsbeamter war, breitete hier Intimitäten des römischen Liebeslebens vor dem Leser aus, trat anhand dieses Materials geradezu als ein früher „Sexualratgeber“ auf und brachte es nebenbei fertig, die einschlägigen Erfahrungen seiner Landsleute mit der Bemerkung zu etikettieren, die „Coburger Schwänze“ seien doch recht unerfahren. Dass Forberg der braven Biedermeierzeit solche Provokationen zumuten konnte, liegt wohl daran, dass sein lateinisch geschriebenes Buch unter einem nichtssagenden, irreführenden Titel erschien und dass die Illustrationen dazu in einem anonym gedruckten Extraheftchen versteckt waren.12

Abb.7: Bildbeispiel aus d’Hancarvilles Buch Monuments de la vie privee des douze cesars von 1785: erfundene Münze bzw. Spintrie, auf der Kaiser Tiberius und Mallonia dargestellt sind. Als Anregung für die Erfindung diente eine Stelle in der Tiberiusbiographie des Historikers Sueton aus dem 2. nachchristlichen Jh. (Sueton, Tiberius 45). Bayerische Staatsbibliothek München.

Trug der Buchtext Forbergs den Namen seines Autors auf dem Titelblatt, wurde nur zwei Jahre später – in Paris 1826 – ein anonymes Werk gedruckt, das erstmals ein Wörterbuch der speziellen erotischen „Fach“-Sprache des Lateinischen darstellt. Hinter der Abkürzung des Verfassers als „P. P.“ scheint der Name des Franzosen Pierre-Emmanuel Pierrugues (1760–um 1850) zu stehen. Für eine „Neuauflage“ unter verändertem Titel sorgte schon 1833 ein deutscher Plagiator.13

In den dreißiger Jahren des 19. Jh. wagten auch noch drei weitere Autoren den „Blick unter das Feigenblatt“: der klassische Philologe Hermann Paldamus (1805–1854), der ein sittlich-braves Schriftchen über die Liebe in der römischen Literatur verfasste; der Arzt Julius Rosenbaum (1807–1874), der sich mit der Lustseuche im Alterthume befasste; und der Altertumswissenschaftler Franz Fiedler (1790–1876), der in einem illustrierten Privatdruck römische Fundgegenstände mit Darstellungen von Genitalien und Liebesszenen aus Xanten veröffentlichte. Die Gegenstände gehörten einem Freund Fiedlers, dem Xantener Notar Philipp Houben, der wohl auch die Veröffentlichung finanzierte. Er hatte die Objekte selbst ausgegraben und zeigte sie (gegen eine besondere Eintrittsgebühr, die den Armen zugutekam) als Bestandteil seiner Grabungsfunde in einem Privatmuseum. Als königlich preußischer Notar und Justizrat wird zwar Philipp Houben über Beziehungen verfügt haben, die Fiedler und ihn vor Verfolgung durch behördliche Sittenwächter schützten. Aber die Ausstellung und Veröffentlichung von Objekten, die damals als so sittengefährdend galten, ist dennoch erstaunlich. Es verwundert nicht, dass ein Gutachter nach Houbens Tod schrieb, ein Ankauf seiner erotischen Sammlungsstücke durch den Staat könne größtenteils nicht in Frage kommen. Sie seien als „Zeugnisse einer raffinierten Unsittlichkeit“ nicht nur „überflüssig, sondern lästig; es würde die Hauptsorge sein, sie unsichtbar zu halten.“14

Angst vor der „Dekadenz“ der Römer – oder: Ein Vorurteil ersetzt die Forschung

„Unsichtbar halten“: das war überhaupt – von einigen Ausnahmen abgesehen – das Motto für die Behandlung der römischen Erotik im 19. Jh. Zeitgeist, Zensur und Selbstzensur hatten mit den Resten der aufklärerischen, freizügigen Tradition des 18. Jhs. aufgeräumt und spielten sich (um ein Wort Goethes aus dem Jahr 1824 etwas abzuwandeln) als Tyrannen auf. Ihre Tyrannei sorgte dafür, dass Stellen aus erotischen Texten der Antike verschwanden oder unübersetzt blieben; dass freizügige Bildwerke des Altertums – wo denn Feigenblätter nicht mehr auszureichen schienen – weggesperrt wurden; dass man missliebige moderne Schriften über das Thema unzugänglich machte; und dass Autoren aller Art beteuerten: jene Zeiten der römischen Geschichte, aus denen wir Zeugnisse einer freien, unbeschwerten Liebe besitzen, seien sittlich verkommen, seien „dekadent“ gewesen.

Abb.8: Liebe und Alkohol: „Die Römer in der Zeit der Dekadenz“(„Romains de la décadence“). Ausschnitt aus einem Gemälde Thomas Coutures aus dem Jahr 1847. Musée d’Orsay, Paris.

Genauer betrachtet, hatte diese Behauptung von der „Dekadenz“ der Römer einen doppelten Ursprung. Einerseits ergab sie sich aus der Anwendung christlicher Moralmaßstäbe; und andererseits hatte schon die Altertumswissenschaft des 18. Jhs. aus einer falschen Deutung antiker Quellentexte den Schluss gezogen, es sei im Lauf der römischen Geschichte zu einem dramatischen „Sittenverfall“ gekommen. Die Gelehrten waren hier naiv zwei Gruppen von antiken Schriftzeugnissen aufgesessen. Einige Autoren dieser Texte hatten sexuelle Denunziation betrieben, indem sie Persönlichkeiten, die ihnen politisch verhasst waren, orgiastische Ungeheuerlichkeiten unterstellten; und die anderen hatten in typisch römischer Manier die Vorzüge einer „guten alten Zeit“ gefeiert und mit der Nostalgie eine gehörig überzogene Kritik ihrer Gegenwart verbunden. Obwohl schon das 19. Jh. damit begann, den wahren Hintergrund solcher Aussagen aufzudecken, ist doch der Bildungsbürger dieser Zeit mit dem Klischee des „dekadenten Rom“ aufgewachsen. Damals schrieben auch Dichter und Schriftsteller wie Robert Hamerling von der „Entartung der Römerwelt“ und von einer „sittlichen Verfallsepoche auf der tiefsten Stufe des Falles“; und die Malerei transportierte das gleiche Rombild (Abb.8). Seitdem hat die Wissenschaft das alte Vorurteil zwar überwunden; aber bis in die gebildete Öffentlichkeit hat sich das noch nicht herumgesprochen. Solange Bücher erscheinen, die das alte Klischee in Geld und Unterhaltung umsetzen möchten; und solange es geschehen kann, dass Museen darauf zurückkommen und – wie das noch vor wenigen Jahren der Fall war – eine Ausstellung über römisches Leben in der Hoffnung auf Werbewirksamkeit Luxus und Dekadenz nennen, wird sich die Wahrheit auch nicht leicht vermitteln lassen.15

Zwischen den Zeiten. Repression und Aufbruch

Wir sprachen von einer Tyrannei von Zeitgeist, Zensur und Selbstzensur im 19. Jh. Diese Tyrannen waren es, die auch nach dem Jahr 1900 noch herrschten. Um die Jahrhundertwende hatte die Forschung zwar massiv damit begonnen, sich über die alten Tabus hinwegzusetzen. So entstanden jetzt die Psychoanalyse und die Sexualwissenschaft. Zu den Autoren, die sich damals mit römischer Sexualgeschichte beschäftigten, gehörte übrigens auch der vielseitige Mitbegründer und Namengeber der Sexualwissenschaft, Iwan Bloch (1872–1922).

Aber die Macht der alten Sittlichkeitsvorstellungen war zunächst noch ungebrochen. 1913 wurde daher der Altphilologe und Sexualforscher Friedrich Salomo Krauss (1859–1938) als Herausgeber der sexualkundlichen Zeitschrift Anthropophyteia vor ein Berliner Gericht zitiert. Die Zeitschrift, die auch Beiträge zur römischen Sexualgeschichte enthielt, durfte ohnehin weder öffentlich verkauft noch ausgeliehen werden; aber das Gericht verfügte auch noch die Beschlagnahmung der kompletten Auflage einiger Bände.16

Abb.9: Diese „Verpflichtungserklärung“ lag einer deutschen Ausgabe der beiden darin genannten d’Hancarville-Bände bei, die in Basel in den sechziger Jahren (aber ohne Angabe des Druckjahrs) erschien. Wie im Werk selbst erwähnt, hätten die beiden Bände eigentlich nur an einen Käufer abgegeben werden dürfen, der die Erklärung unterschrieben hatte. Vom Verfasser antiquarisch erworben.

Der kulturelle Umbruch nach dem Ersten Weltkrieg änderte die Dinge etwas. Die alten Moralstandpunkte begannen zu bröckeln; und wie Freikörperkultur und Striptease wurden auch Sexualwissenschaft und Sexualgeschichte mehr oder weniger gesellschaftsfähig. Als der Diplomat und Schriftsteller Harry Graf Kessler (1868–1937) im Juli 1921 Pompeji besuchte, schrieb er in sein Tagebuch: die „absolute Natürlichkeit und Ungeniertheit im Sinnlichen“, die dort in den römischen Wandbildern begegne (und die Reisende des 19. Jhs. irritiert und abgestoßen hatte), „zeigen den ungeheuren Abstand von unserer Kultur, die in diesem Punkte krank ist. Drolligerweise war ich im Bordell [des antiken Pompeji, d. Verf.] (mit einer sehr suggestiven Einrichtung und Bildern) zugleich mit einem jungen katholischen Priester, der Alles aufmerksam in sich aufnahm. Alles das ist noch heute genauso, nur krankhaft und verlogen.“

Abb.10: Das Photo aus den fünfziger Jahren des vergangenen Jhs. zeigt einen Sperrdeckel an einem römischen Wandbild im Haus der Vettier in Pompeji. Durch den Deckel sollte der sittsame Betrachter noch bis 1975 vor dem Anblick des Priapfreskos unserer Abb.73 bewahrt werden.

Im freieren Klima der zwanziger Jahre und in der Folgezeit veröffentlichten hin und wieder vor allem klassische Philologen (wie Hans Herter, Theodor Hopfner, Hans Licht oder Wilhelm Kroll) Beiträge zu Fragen der römischen Sexualität und Erotik. Diese Studien verfassten sie zum Teil aber lieber lateinisch. Auch durften Schriften, denen man sittengefährdendes Potenzial zuschrieb, damals und noch bis gegen 1970 nur an erwachsene und moralisch gefestigte Personen entliehen oder verkauft werden. Im Buchhandel sollten „Verpflichtungserklärungen“ (Abb.9