9,99 €

Mehr erfahren.

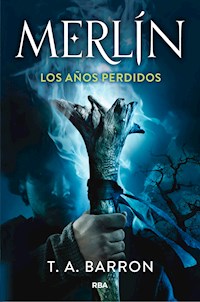

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Merlín

- Sprache: Spanisch

En esta, la tercera historia de su epopeya artúrica, T. A. Barron añade una nueva y emocionante dimensión a la leyenda de Merlín.Alas de Fuego, el dragón dormido, ha despertado amenazando con desatar su terrible ira sobre toda Fincayra. Solo el joven Merlín, nieto del gran Mago Tuatha, puede detenerlo, auque el precio puede ser la vida del joven mago. Pero antes de que pueda enfrentarse a los fuegos del dragón, Merlín debe soportar fuegos de otros tipos, incluidos los de su interior. Debe enfrentarse a los malvados krílix, parecidos a murciélagos, que existen solo para destruir la magia; a la misteriosa Rueda de Wye, y a la hechicera Urnalda, que tiene el preciado Galator. Más desafiante, el joven Merlín tendrá que descubrir no el poder, sino la fuente de su propia magia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Título original inglés: The Fires of Merlin (The Raging Fires).

© Thomas A. Barron, 1998.

Todos los derechos reservados.

Publicado originalment en Estados Unidos por Philomel Books,

una división de Penguin Young Readers Group, en 1998.

© de la traducción: Raúl García Campos, 2022.

© del mapa: Ian Schoenherr, 1996.

© Ilustración de la cubierta: Larry Rostant.

Diseño de la cubierta: Tony Sahara.

Adaptación de la cubierta: Lookatcia.com.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: septiembre de 2022.

REF.: OBDO074

ISBN: 978-84-1132-123-5

REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL•EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

ESTE LIBRO ESTÁ DEDICADO A MADELEINE L’ENGLE,

QUIEN AVIVARA LA INSPIRACIÓN DE TANTAS PERSONAS.

CON UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL PARA LARKIN,

CUYOS FUEGOS, A PESAR DE SUS DOS AÑOS, NO PODRÍAN ARDER CON MÁS INTENSIDAD.

NOTA DEL AUTOR

Una vez más, este mago me ha parecido una caja de sorpresas.

Como sabrán quienes hayan leído los dos primeros volúmenes del relato de Los años perdidos de Merlín, Merlín me sorprendió hace ya mucho tiempo. A su modo, siempre misterioso, me mostró que, a pesar de los libros, los poemas y las canciones que se han escrito sobre él a lo largo de los siglos, apenas se sabía nada sobre su juventud. Lo cierto es que me extrañó que se desconociera un aspecto tan fundamental de este personaje rico, complejo e intrigante, y cuando Merlín se decidió por fin a revelar la historia de sus años perdidos y me pidió que fuera yo quien la escribiera, me fue imposible negarme.

Aun así, albergaba ciertas dudas. ¿Acaso era posible añadirle otro hilo al exquisito tapiz de la mitología relacionada con Merlín? Y, de ser así, ¿combinaría bien con los que ya formaban el tejido? ¿Permitirían su color, su peso y su textura que se integrara en el original? ¿Se lo podría calificar, en definitiva, de auténtico?

Necesitaba oír la voz de Merlín. No la del afamado hechicero que todo lo veía y todo lo sabía, aquel a quien todo el mundo apreciaba. Esa no. En lo más hondo del legendario mago, enterrada bajo siglos de conflictos, triunfos y tragedias, susurraba otra voz: la voz de un muchacho. Confundido, inseguro y absolutamente humano. Poseedor de dones insólitos y movido por una pasión equiparable en grandeza a su destino.

Con el tiempo, esa voz acabó por hacerse oír. Aunque era débil, resonaban en ella matices más graves y estaba preñada de la riqueza mitológica y espiritual de la antigua cultura celta. La voz procedía, en parte, de aquellas fábulas celtas; en parte, del ulular enigmático del búho que moraba en el álamo que crecía junto a mi ventana; y, en parte, de otro lugar. Y me decía que, durante los años de su juventud, Merlín no solo desapareció del mundo de las historias y las canciones: durante aquel período, desapareció del mundo que conocemos.

¿Quién era, en realidad, Merlín? ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran sus grandes pasiones, sus esperanzas más elevadas, sus miedos más aterradores? Las respuestas a estos interrogantes se ocultaban tras el velo de sus años perdidos.

Para dar con ellas, Merlín tuvo que viajar a Fincayra, un lugar legendario que los celtas concebían como una isla ubicada bajo el mar, como un puente que unía la Tierra de los humanos con el Otro Mundo, el de los espíritus. La madre de Merlín, Elen, decía que Fincayra era un «lugar intermedio»: según explicaba, la niebla que envolvía la isla no era ni del todo agua ni del todo aire; tenía algo de ambas cosas, pero su naturaleza era completamente distinta. En este sentido, Fincayra es un lugar tanto mortal como inmortal, tanto oscuro como luminoso, tanto frágil como eterno.

En la primera página del libro 1 de Los años perdidos de Merlín, el mar arroja a un niño a una costa desconocida. Sobrevive de milagro, pero no recuerda nada de su pasado: ni quiénes son sus padres, ni dónde vive ni cómo se llama. Por supuesto, no se imagina que un día se convertirá en Merlín, el mayor de los magos, el mentor del rey Arturo, la fascinante figura cuya leyenda perdurará a lo largo de mil quinientos años.

En el citado libro, Merlín emprende la búsqueda de su auténtica identidad y se propone desentrañar los secretos de sus poderes, misteriosos y, a menudo, aterradores. Para ganar un poco, debe perder mucho (incluso más de lo que se imagina). Sin embrago, al final consigue resolver el acertijo de la danza de los gigantes. En el libro 2, reanuda el viaje en busca del elixir que podría salvarle la vida a su madre, siguiendo la sinuosa ruta de los Siete Cantares de la Hechicería. Son muchos los obstáculos que debe superar por el camino, pero uno de ellos parece más insalvable que los demás: debe aprender a ver de una manera muy distinta, tal como lo hacen los magos; no con los ojos, sino con el corazón.

Todo esto nos había revelado Merlín cuando llegó el momento de comenzar el libro 3, según creía yo, la conclusión de esta historia. Pero entonces el mago volvió a darme una sorpresa. Me dijo sin ambages que el relato de sus años perdidos no podía resumirse solo en tres volúmenes. Cuando le recordé que al principio me había prometido que sería una trilogía, un proyecto que se prolongaría a lo sumo cinco años, desdeñó sin más mis preocupaciones. Al fin y al cabo, me dijo con su sonrisa indescifrable, ¿qué es un poco más de tiempo para alguien que ha vivido quince siglos? ¡Y todavía es menos para quien domina el arte de retroceder en el tiempo!

No pude oponerme. Esta es, a fin de cuentas, la historia de Merlín. Y, al igual que el propio mago, los demás personajes (Elen, Rhia, Cairpré, Shim, Problemas, Domnu, Stangmar, Bumbelwy, Hallia, Dagda, Rhita Gawr y otros que están por llegar) han cobrado vida propia. Lo que en principio iba a ser una trilogía ha terminado pues transformándose en un relato épico de cinco entregas.

En este volumen, Merlín debe enfrentarse a muchos tipos de fuego: los de un viejo dragón, los de una montaña de lava y, por primera vez en su vida, también los de ciertas pasiones. Quizá descubra que el fuego, al igual que él, contiene elementos opuestos: puede consumir y arrasar, pero también calentar y revivir.

Además, Merlín ha de explorar la naturaleza del poder. Del mismo modo que el fuego, el poder puede emplearse tanto sabiamente como de forma abusiva. Al igual que el fuego, puede curar, pero también devorar. Es posible incluso que el joven mago deba perder sus poderes para descubrir de dónde proceden en realidad. Porque el origen de la esencia de la magia, como el de la música del instrumento que ha fabricado con sus propias manos, podría estar en algún lugar insospechado.

Cuanto más aprendo acerca de este mago, menos sé de él en realidad. Aun así, me sigue sorprendiendo la singular metáfora de su historia: al igual que aquel niño que se despertó en la orilla del mar, despojado de sus recuerdos, de su pasado y de su nombre, ajeno a su maravilloso futuro, todos volvemos a empezar de cero en algún momento de nuestra vida (en algunos casos, incluso varias veces).

Y, pese a todo, como aquel muchacho que apareció medio muerto en la costa, todos tenemos dones, talentos y capacidades ocultos. Quizá poseamos también una cierta magia. Quizá lleguemos incluso a descubrir a un mago en nuestro interior.

Como manifestara en los volúmenes anteriores, estoy agradecido a muchas personas por sus consejos y su apoyo, en especial a mi esposa, Currie, y a mi editora, Patricia Lee Gauch. Asimismo, quisiera dar las gracias a Jennifer Herron, por la brillantez de su espíritu; a Kathy Montgomery, por su contagioso buen humor; y a Kylene Beers, por su fe inquebrantable. Sin ellas, no habría podido asimilar todas las sorpresas que me ha deparado Merlín.

T. A. B.

Splendour of fire...

Swiftness of wind...

I arise today

Through the strength of heaven:

Light of sun,

Radiance of moon,

Splendour of fire,

Speed of lightning,

Swiftness of wind,

Depth of sea,

Stability of earth,

Firmness of rock.

El esplendor del fuego.

La presteza del viento.

Hoy me alzo

En el poder del cielo;

La luz del sol,

El resplandor de la luna,

El esplendor del fuego,

La celeridad del rayo,

La presteza del viento,

La profundidad del mar,

La firmeza de la tierra,

La solidez de la roca.

Pasaje de un himno del sigloVII, compuesto

por San Patricio y titulado

PRÓLOGO

Las brumas de la memoria se espesan un poco más con cada año que pasa. Sin embargo, hay un día que sigue en mis recuerdos tan nítido como el amanecer de hoy, si bien hayan transcurrido ya muchos siglos.

Fue un día oscurecido por la niebla y un humo denso y embravecido. El destino de Fincayra pendía de un hilo, pero ninguna criatura mortal lo sospechaba, porque ese día la niebla lo velaba todo, salvo el miedo, el dolor y un asomo de esperanza.

La imponente roca grisácea que había estado inmóvil como una montaña durante incontables años se agitó de pronto.

No fue el impacto de las presurosas aguas del río Incesante contra la base de la roca lo que provocó ese cambio. Ni la lustrosa nutria cuyo pasatiempo favorito siempre había sido deslizarse por la hendidura que separaba la roca de la orilla enlodada del río. Ni tampoco la familia de lagartos moteados que llevaba varias generaciones viviendo en el musgo que cubría la cara norte de esa enorme peña.

No, fue algo muy distinto lo que causó la agitación de la roca aquel día. Algo que, a diferencia de los lagartos, no se había visto nunca en aquel lugar, a pesar de estar allí desde mucho antes de la llegada del primer lagarto. Porque el origen del temblor se encontraba en las entrañas de la misma roca.

Cuando la niebla se posó en la orilla del río hasta quedar suspendida sobre el agua como un tupido manto blanco, se oyó con claridad un arañazo leve. Al cabo de un instante, la roca tembló de forma casi imperceptible. Mientras los dedos de la niebla empezaban a rodearla por la base, se inclinó de súbito hacia un lado. Tres lagartos alarmados se bajaron de un salto y se escabulleron a toda prisa entre siseos.

Si tenían la esperanza de encontrar un nuevo hogar en el musgo que cubría la cima de alguna de las otras rocas, iban a llevarse una desilusión. Al ruido constante de la corriente del agua ya se habían unido nuevos arañazos. Una tras otra, las nueve rocas que delimitaban el cauce comenzaron primero a agitarse y, a continuación, a zarandearse con violencia, como si estuvieran a merced de un terremoto que solo las afectaba a ellas. Una de las piedras, sumergida parcialmente en las aguas presurosas del río, echó a rodar hacia un grupo de abetos que había junto a la orilla.

Cerca de la parte superior de la primera de las rocas que cobró vida se formó una fina grieta. Enseguida se ramificó y las nuevas fisuras se ramificaron a su vez. No tardó en desprenderse una esquirla irregular; del agujero que dejó tras de sí emanaba una extraña luz anaranjada. Poco a poco, algo asomó titubeante por el orificio. Brillaba de forma enigmática mientras arañaba la superficie.

Era una garra.

Más al norte, entre las cumbres desoladas de las Tierras Perdidas, una columna de humo se elevaba hacia el cielo, retorcida como una serpiente venenosa. Aparte de eso, nada se movía entre aquellos montes, ni un insecto, ni siquiera una brizna de hierba mecida por el viento. Aquellas tierras habían sido arrasadas por el fuego, un fuego tan implacable que había desintegrado los árboles, evaporado los ríos y demolido incluso las rocas: a su paso solo había dejado cumbres calcinadas y cubiertas de ceniza. Porque desde hacía mucho tiempo aquellas tierras eran la guarida de un dragón.

En una época remota de ira desatada, el dragón calcinó bosques enteros y exterminó cuantos pueblos encontró a su paso. Valdearg (que, en la lengua más antigua de Fincayra, significaba «Alas de Fuego») era el último miembro de un largo linaje de dragones emperadores y también el más temido. Una gran extensión de Fincayra había quedado ennegrecida por su aliento llameante, y todos sus habitantes vivían bajo el miedo de su sombra. Hasta que un día el poderoso mago Tuatha consiguió que el dragón regresara a su guarida. Tras un arduo combate, Valdearg sucumbió al sueño mágico invocado por el hechicero. Desde entonces nunca había vuelto a salir de aquella cavidad abrasada, sumido en su profundo letargo.

Muchos fincayranos insistían en que Tuatha tendría que haber dado muerte al dragón cuando se le presentó la oportunidad, pero otros sostenían que el mago debió de tener sus razones para perdonarle la vida, aunque nadie se hacía ni una ligera idea de cuáles podrían ser. Al menos, atrapado en su sopor, Alas de Fuego ya no podía hacerle daño a nadie. Pasaron los años, tantos que muchos empezaron a dudar de que volviera a despertarse algún día. Otros incluso cuestionaban los viejos relatos sobre sus arrebatos destructivos. Algunos iban incluso más allá y se preguntaban si la bestia habría existido alguna vez, aunque muy pocos se atrevieron a viajar a las Tierras Perdidas para averiguarlo. Entre los que osaron hacer ese peligroso viaje, solo regresaron unos pocos.

Apenas se comprendió nada de lo que Tuatha dijo al término de la batalla de las Llamas Refulgentes, porque habló empleando acertijos. Además, hacía años que muchas de sus palabras habían caído en el olvido. Aun así, algunos bardos mantuvieron vivos algunos fragmentos de aquel discurso en un poema titulado «Los ojos del dragón». A pesar de que circulaban muchas versiones, a cuál más intrigante que las demás, todas coincidían en que estaba por llegar el infausto día en que Valdearg despertara.

Esas tierras seguían apestando a carbón. Cerca de la cavidad, el aire temblaba por el calor incesante que desprendía el aliento de la bestia. Los rugidos graves de sus ronquidos resonaban en las crestas tiznadas de las montañas, mientras la columna de humo negro seguía elevándose de sus fosas nasales, perdiéndose en las alturas.

La garra asomó un poco más, palpando el borde resquebrajado de la roca con la cautela de quien pisa la superficie helada de un lago antes de aventurarse a cruzarlo. A continuación, la punta afilada de la garra se hundió en la roca y una telaraña de grietas se desplegó en todas direcciones. Se oyó un sonido sofocado procedente del interior: una mezcla de rugido y gemido. Y entonces la garra desprendió un fragmento considerable de la superficie de la roca.

El inmenso huevo volvió a balancearse hasta que rodó orilla abajo. Cuando se zambulló en las aguas revueltas, el cascarón perdió algunos fragmentos más. El sol de la mañana había empezado a brillar a través del espesor de la niebla, pero no llegaba a eclipsar el resplandor anaranjado que asomaba por el hueco abierto en la roca.

Se formaron grietas nuevas alrededor. La garra, curvada como un garfio enorme, rompió los bordes del agujero y mandó una lluvia de esquirlas al río y la orilla enlodada. Con otro gruñido, la criatura que había dentro de la roca consiguió sacar toda la garra por el orificio, dejando al descubierto una pata retorcida y desgarbada cubierta de escamas moradas e iridiscentes. Después apareció un hombro encorvado y huesudo, cubierto de una viscosidad de color lavanda. Del hombro colgaba un pliegue rugoso de piel como de cuero que tal vez fuese un ala.

A continuación, por algún motivo, la pata y el hombro se quedaron inmóviles. Durante un buen rato, el huevo dejó de balancearse y de emitir sonidos.

De pronto, la mitad superior del cascarón salió despedida en el aire y acabó aterrizando en el agua con un chapoteo. Rayos de luz naranja perforaron la niebla deshilachada. Desmañado, titubeante, el hombro cubierto de escamas se levantó, soportando un delgado cuello morado moteado de manchas escarlata. De ese cuello pendía con pesadez una cabeza (el doble de grande que la de un caballo adulto) que empezó a levantarse poco a poco. Por encima de las gigantescas mandíbulas, tachonadas de sucesivas hileras de relucientes colmillos, dos enormes fosas nasales se contraían y se relajaban, olfateando el aire por primera vez.

La luz naranja fluía como la lava, procedente de los ojos triangulares de la criatura. Aquellos ojos, que parpadeaban cada pocos segundos, buscaron los otros huevos a través de la niebla: también comenzaban a eclosionar. La criatura levantó entonces una pata para intentar rascarse la protuberancia amarilla que se elevaba en medio de su frente, pero no atinó y terminó pinchándose la tierna piel arrugada del hocico.

Soltó un gemido ensordecedor y meneó la cabeza con tanta fuerza que sus puntiagudas orejas azules le golpearon las sienes. Cuando dejó de sacudirse, no obstante, la oreja derecha se negó a relajarse de nuevo. A diferencia de la izquierda, que colgaba hasta casi alcanzar el hombro, se extendió hacia un lado como si fuera un cuerno mal colocado. Tan solo la punta algo caída revelaba que, en efecto, se trataba de una oreja.

En las profundidades de la caverna humeante, la mole se revolvía, inquieta. La cabeza de Valdearg, casi tan ancha como una colina, se sacudió de pronto, aplastando un montón de cráneos que las llamas habían tiznado hacía ya mucho tiempo. Su respiración se aceleró cada vez más, rugiendo como un millar de cataratas. Aunque sus inmensos ojos permanecían cerrados, parecía querer destripar a un enemigo invisible con las garras.

Su cola se sacudió con fuerza y golpeó la pared de piedra calcinada. La bestia rugió, no tanto por el montón de rocas que se desplomó sobre las escamas verdes y anaranjadas de su espalda como por la pesadilla que estaba teniendo, una pesadilla que estaba a punto de despertarlo. Una de sus enormes alas batió el aire. Cuando el borde del ala arañó el suelo de la cavidad, decenas de espadas y arneses cubiertos de piedras preciosas, de arpas y trompetas bañadas en oro, y de gemas y perlas pulidas salieron volando en todas direcciones. Nubes de humo enturbiaron el día.

La criatura del huevo, con el hocico todavía dolorido, tenía un brillo furioso en los ojos. Presa de un ansia ancestral, hinchó su pecho morado y respiró hondo. Con un resoplido repentino, exhaló, con las fosas nasales muy abiertas. Pero no soltó ninguna llama, ni siquiera un poco de humo. Porque, aunque en efecto era una cría de dragón, aún no podía escupir fuego.

Abatida, la pequeña dragona volvió a gemir. Levantó una pata para salir del cascarón, pero entonces se quedó inmóvil. Al oír algo, ladeó la cabeza. Con una oreja colgando como una bandera azul y la otra alzada hacia el cielo, aguzó el oído, sin atreverse a hacer el menor movimiento.

De pronto, retrocedió temerosa y titubeó en el interior de lo que quedaba del huevo: acababa de fijarse en la oscura sombra que se formaba en la niebla, en la orilla opuesta del río. Al presentir el peligro, se arrimó un poco más al cascarón. Pero no podía evitar que la oreja rebelde asomara por el borde.

Al cabo de un buen rato, levantó un poco la cabeza. Parecía que el corazón le iba a salir del pecho. Vio que la sombra se acercaba cada vez más, vadeando las aguas revueltas. Conforme se aproximaba, empezó a perfilarse una extraña silueta de dos piernas, armada con una espada curva que despedía un brillo amenazador. Alarmada, la pequeña dragona comprendió que la hoja se levantaba en el aire para atacarla.

I

LA ÚLTIMA CUERDA

—Ya solo falta una.

Me costaba creer lo que acababa de decir. Metí la mano bajo la corteza descascarillada y grisácea del serbal y, rodeado por sus enormes raíces, palpé los contornos y las curvas sinuosas de la madera viva. En un hueco tan profundo como un cuenco grande tenía algunas de las herramientas que había venido utilizando durante los últimos meses: un martillo de piedra, una cuña de hierro, tres limas de distintas texturas y un cuchillo de tallar que no abultaba más que mi dedo meñique. Alargué un poco más la mano, dejando a un lado la raíz nudosa en la que colgaba las sierras más grandes, y alcancé el delgado estante de corteza que, hasta hacía muy poco, me había servido para guardar las ocho cuerdas.

Ocho cuerdas. Todas curtidas, tensadas y, por último, alabadas con un canto bajo la luz de la luna llena del otoño, tal como dictaba la tradición centenaria. Por suerte, Cairpré, mi mentor, llevaba semanas ayudándome a memorizar los intrincados versos y las melodías imposibles que los acompañaban. Aun así, no logré entonarlos todos correctamente y en el orden debido hasta que la luna ya casi se había puesto. Siete de las cuerdas relucían ya en el pequeño instrumento que descansaba apoyado contra la raíz que tenía delante de mí.

Cogí la última de las cuerdas, la más corta de todas, y la saqué del hueco. Cuando la hice rotar poco a poco entre los dedos, sus extremos se curvaron y oscilaron con timidez, como si estuvieran vivos. Como la lengua de alguien que se dispone a decir algo.

Los últimos rayos del día la acariciaron y la cuerda despidió un brillo tan dorado como el color de las hojas secas que moteaban la hierba al pie del árbol. Me llamó la atención que, siendo tan corta, pesara tanto y que, aun así, fuera tan flexible como la brisa. La dejé con delicadeza sobre un racimo de bayas rojizas que pendía de una de las ramas bajas del serbal. Luego me volví hacia el instrumento e inserté las dos últimas clavijas, extraídas de la misma rama de espino que las demás; a todas las saqué del horno en el que habían estado secándose durante un mes hacía apenas un día. Al rozar la caja armónica de roble del instrumento, las clavijas rechinaron con sutileza.

Volví a coger la cuerda. Sujeté los extremos a las clavijas con siete lazadas, tal como requería el nudo de mago, y empecé a girarlas, una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Poco a poco, la cuerda se tensó hasta enderezarse como una bandera inflada por el viento. Antes de que se tensara demasiado, me detuve. Ahora solo faltaba acoplar el puente... y empezar a tocar.

Me recliné contra el tronco del serbal y contemplé mi obra. Era un salterio, una especie de arpa diminuta con una caja armónica arqueada situada detrás de las cuerdas. Lo levanté de la raíz en la que lo había apoyado y lo contemplé con admiración. Pese a que no ocupaba mucho más que mi mano abierta, me parecía tan espectacular como una estrella recién nacida.

«Mi propio instrumento. Hecho con mis propias manos».

Deslicé el dedo por la madera de fresno que coronaba el bastidor. Sabía que no solo serviría para entonar melodías. A menos, por supuesto, que hubiera metido la pata en algún momento del proceso de construcción. O, aún peor, a menos que...

Tomé aire poco a poco, de forma entrecortada. A menos que careciese de aquello que Cairpré no había podido enseñarme, de aquello que ni siquiera él acertaba a explicar, de aquello que solo podía definir como «la esencia de un mago». Porque, como me había recordado en multitud de ocasiones, la fabricación del primer instrumento de un mago era una tradición sagrada que simbolizaba la mayoría de edad de los jóvenes con talentos especiales. Si el proceso salía bien, el instrumento sonaría llegado el momento de tocarlo. Y, al mismo tiempo, la magia del joven alcanzaría un nivel muy superior.

En cambio, si el proceso no salía bien...

Volví a dejar el salterio en el suelo. Las cuerdas tintinearon con delicadeza cuando la caja armónica se apoyó de nuevo en las robustas raíces del árbol. Entre esas mismas raíces, los magos más célebres de Fincayra (incluido mi legendario abuelo, Tuatha) habían dado forma a sus primeros instrumentos. De ahí procedía el nombre del árbol, mencionado en no pocas baladas y fábulas: el Serbal de los Menestrales.

Apoyé la mano en uno de los nudos de la corteza y escuché el pulso de la vida que fluía por el gran árbol: el ritmo pausado y expansivo de unas raíces que se hundían en lo más profundo de la tierra; de unas ramas que cada día se acercaban más al cielo; de los millares de hojas que transitaban del verde al dorado; de la respiración del árbol. Inhalaba vida, y muerte, y los vínculos misteriosos que conectaban la una con la otra. El Serbal de los Menestrales había sobrevivido a innumerables tormentas, a innumerables siglos, y a innumerables magos. ¿Sabría ya el árbol, me pregunté, si mi salterio funcionaría?

Levanté la vista y contemplé las colinas del bosque de Druma, sinuosas como el lomo de un ciervo a la carrera. Los tonos otoñales celebraban una fiesta de escarlatas, naranjas, amarillos y ocres. Pájaros de plumajes lustrosos levantaban el vuelo entre los árboles, trinando, arrullando, mientras espirales de niebla se elevaban de los pantanos ocultos. Oí el murmullo continuo de una cascada entre el aullido de la brisa. Aquel bosque, más salvaje que cuantos lugares conocía, era el corazón de Fincayra. Fue el primer sitio que pisé después de aparecer en la costa de la isla y también el primer sitio en que sentí que empezaba a echar raíces.

Sonreí al ver mi bastón apoyado contra el tronco del serbal. También él había sido un regalo de este bosque, tal como me recordaba a cada momento su penetrante olor a tuya. Si de verdad poseía algún poder mágico (además de unas pocas habilidades, como la segunda vista que había adquirido cuando mis ojos quedaron inutilizados, o mi espada, imbuida de una magia propia), emanaba de la madera nudosa del bastón.

Como tantas otras cosas. Porque, de alguna manera, la mano del propio Tuatha había tocado ese bastón. Tuatha había trascendido el tiempo, e incluso la muerte, para depositar su magia en él. Aun a pesar de mi visión borrosa, podía distinguir los símbolos que tenía grabados; representaban los poderes que tanto ansiaba dominar algún día: el de saltar, para trasladarme al instante de un lugar a otro y, quizá, de una época a otra; el de cambiar, para transformar mi aspecto por completo; el de vincular, para así ser capaz de soldar no solo un hueso fracturado, sino también un alma rota; y todos los demás.

Tal vez, y solo tal vez, el salterio tuviera poderes similares. ¿Sería posible algo así? Unos poderes que yo pudiera utilizar en beneficio de todos los pueblos de Fincayra, con una sabiduría y una gentileza nunca vistas desde los tiempos de mi abuelo.

Respiré hondo. Con cuidado, tomé el pequeño instrumento entre ambas manos y coloqué el puente de roble debajo de las cuerdas. Un movimiento de muñeca me bastó para encajarlo. Espiré, consciente de que el momento, mi momento, estaba muy cerca.

II

LA RAÍZ DEL ACORDE

—Listo —anuncié—. ya se puede tocar.

—¿Has dicho que está listo? —Una cabeza cubierta de greñas grises asomó por detrás del tronco del gran serbal. Era Cairpré. Parecía frustrado, como si no lograra encontrar la palabra que necesitaba para completar un poema épico dedicado a las raíces de los árboles. Cuando sus ojos negros se fijaron en mi pequeño instrumento, su expresión todavía se enturbió más—. Vaya. Has hecho un buen trabajo, Merlín.

Sus pobladas cejas se encontraron la una contra la otra.

—Pero no estará listo hasta que no se toque. Como ya he dicho en alguna que otra ocasión, «la verdad puede ser desentrañada, no con los ojos sino con una tonada».

Se oyó una risa efusiva a sus espaldas, procedente de la cima de la loma.

—No pasa nada si tus versos hablan de un turpial y no de un arpa.

Cairpré y yo volvimos la cabeza y vimos a mi madre, que se acercaba pisando la hierba con delicadeza. Su túnica azul marino aleteaba al son de una brisa que olía a otoño, y sus cabellos le cubrían los hombros como un chal tejido con rayos de sol. Sin embargo, fueron sus ojos lo que captó mi atención. Unos ojos más azules que el zafiro.

Al verla llegar, el poeta se alisó su sucia túnica blanca.

—Elen —refunfuñó—. Debí suponer que regresarías justo a tiempo para corregirme.

Mi madre le sonrió con la mirada.

—Alguien tiene que hacerlo de vez en cuando.

—Eso es imposible. —Cairpré trató de parecer indignado, pero no pudo evitar sonreír también—. Además, lo que el muchacho ha fabricado no es un arpa. Es un salterio, aunque sea pequeño, del griego psaltérion. ¿Es que nadie te ha enseñado nada sobre los griegos, jovencita?

—Sí. —Mi madre contuvo otra risa—. Tú.

—Entonces no tienes excusa.

—Toma —me dijo mientras depositaba un puñado de exuberantes bayas moradas en el hueco de la raíz donde yo guardaba las herramientas—. Bayas fluviacres, del arroyo que pasa cerca de aquí. Te he traído unas cuantas. —Miró de soslayo a Cairpré y le lanzó una al vuelo—. Y a ti te he traído otra, por darme lecciones sobre música griega.

El poeta gruñó.

—Como si tuviera tiempo suficiente.

Escuché con curiosidad su intercambio de bromas. Fuera cual fuese el motivo, últimamente sus conversaciones se desarrollaban de la misma manera. La verdad es que me desconcertaban, porque lo importante no era lo que se decían. No, detrás de sus bromas había algo más, algo que yo no acertaba a determinar.

Mientras los observaba, me metí unas cuantas bayas a la boca y paladeé su sabor estimulante. Allí estaban, hablando como si Cairpré lo supiera todo, más incluso que el mismísimo gran espíritu Dagda. Sin embargo, mi madre se había dado cuenta de que el poeta era consciente de que en realidad sabía muy pocas cosas. A lo largo del último año me había enseñado muchas cosas acerca de los misterios de la magia, pero nunca había empezado una sola lección sin antes recordarme sus limitaciones. Incluso me había confesado que, si bien conocía los pasos complejos que debía seguir para fabricar mi primer instrumento, no acababa de comprender su finalidad. Durante todo el proceso (desde la elección del instrumento adecuado hasta el corte de la madera, pasando por el encendido del horno), había sido tanto mi compañero de aprendizaje como mi mentor.

De pronto, sentí un pinchazo en la nuca. Solté un grito y traté de ahuyentar con la mano el insecto que me había tomado por su almuerzo. Pero el culpable ya había huido.

Los ojos azules de mi madre me miraron.

—¿Qué ocurre?

Sin dejar de frotarme la nuca, me levanté y, mientras sorteaba las gruesas raíces del árbol, estuve a punto de tropezarme con la espada envainada que había dejado en la hierba.

—No sé. Creo que algo me ha picado.

Mi madre ladeó la cabeza, extrañada.

—En esta época ya no quedan moscas de las que pican. Hace tiempo que empezaron a caer las primeras heladas.

—Esto me recuerda —dijo Cairpré mientras le guiñaba un ojo— a un antiguo poema abisinio que trataba sobre las moscas.

Cuando mi madre empezaba a reírse, sentí otro pinchazo en el cuello. Al darme la vuelta, vi caer una baya roja en la hierba de la loma.

Entorné los ojos.

—Ya he encontrado a esa mosca que tanto le gusta picarme.

—¿Sí? —dijo mi madre—. ¿Dónde está?

Me volví hacia el viejo serbal. Con el brazo en alto, señalé las ramas arqueadas. Allí, entre las cortinas de hojas verdes y pardas, se había ocultado alguien que vestía un traje tejido de enredaderas.

—Rhia —gruñí—. ¿Por qué no puedes decir hola como todo el mundo?

El bulto se movió y estiró los brazos.

—Porque así es mucho más divertido, claro está. —Al ver mi gesto agriado, añadió—: Mira que sois desagradables algunos hermanos. —Con la agilidad con que una serpiente reptaría por una rama, se dejó caer por el tronco retorcido y se plantó de un salto ante nosotros.

Elen la observó divertida.

—Estás hecha una auténtica muchacha arborícola.

Rhia sonrió orgullosa. Cuando se fijó en las bayas que había en el hueco, cogió casi todas las que quedaban.

—Mmm, son de las fluviacres. Aunque están un poco ácidas. —Se volvió hacia mí y señaló el pequeño instrumento que tenía en la mano—. Bueno, ¿cuándo vas a tocarlo para nosotros?

—Cuando me sienta preparado. Tienes suerte de que te haya permitido bajar del árbol por ti misma.

Sorprendida, agitó sus rizos castaños.

—¿De verdad esperas que me crea que podrías haberme bajado tú con tu magia?

Estuve tentado de responderle que sí, pero sabía que no era cierto. Al menos, por el momento. Además, sentía sobre mí el peso de la profunda mirada de Cairpré.

—No —admití—. Pero ya llegará el día, créeme.

—Sí, claro. Y también llegará el día en que el dragón Valdearg se despierte y nos devore a todos de un bocado. Pero puede que para entonces hayan transcurrido mil años.

—O puede que ocurra hoy mismo.

—Por favor. —Cairpré me tiró de la manga de la túnica—. Dejad ya esta lucha de ingenios.

Rhia se encogió de hombros.

—Nunca lucho con un rival desarmado. —Con una sonrisa burlona, añadió—: A menos que ese rival presuma de una magia que en realidad no puede usar.

Eso ya era el colmo. Alargué la mano que tenía libre hacia el bastón, que seguía apoyado en el tronco del árbol. Concentré mis pensamientos en su empuñadura nudosa, en el mango tallado, en la madera fragante que tanto poder albergaba. Y mandé la orden a través de mis dedos: «Ven a mí. Salta aquí».

El bastón tembló levemente contra la corteza del árbol y, de pronto, se enderezó en la hierba. Al momento siguiente, echó a volar, derecho hacia mi mano.

—No está mal. —Rhia inclinó su cuerpo cubierto de hojas para hacer una reverencia—. Se nota que has estado practicando.

—Sí —coincidió mi madre—. Ahora controlas tus poderes mucho mejor.

Cairpré sacudió sus greñas.

—Pero sigues sin saber controlar tu orgullo.

Lo miré avergonzado mientras me guardaba el bastón en el cinturón. Cuando iba a responderle, Rhia se me adelantó.

—Vamos, Merlín. Tócanos algo con el instrumentito ese.

Mi madre asintió.

—Sí, anímate.

Cairpré se permitió una sonrisa.

—Tal vez podrías cantar a su son, Elen.

—¿Cantar? No, ahora no.

—¿Por qué no? —El poeta me miró pensativo, con una expresión ansiosa y a la vez esperanzada—. Si de verdad puede tocar el salterio, tendremos mucho que celebrar. —Por alguna razón, su rostro se ensombreció—. Nadie lo sabe mejor que yo.

—Por favor, Elen —la instó Rhia—. Si vamos a celebrar algo, no hay mejor forma de hacerlo que con una de tus canciones.

Mi madre se ruborizó. Mientras se volvía hacia las hojas onduladas del árbol, se tomó un momento para sopesar la idea.

—Muy bien, de acuerdo —accedió con las manos abiertas—. Cantaré. Sí, una canción festiva. —Su mirada se detuvo en el poeta—. Por las muchas alegrías que nos ha deparado el último año.

El rostro de Cairpré se iluminó.

—Y por las que nos depararán los años venideros —añadió con voz queda.

De nuevo, mi madre se sonrojó. No me pregunté por qué; al fin y al cabo, yo compartía su dicha. Allí estaba, con mi familia, con mis amigos, en esa isla en la que me sentía más en casa con cada día que pasaba; y nada de eso me habría parecido posible hacía un año. Ahora tenía catorce años y vivía en aquel bosque, un lugar que me daba tanta paz como las hojas que veía caer de los árboles en otoño. Lo único que deseaba era quedarme allí, en compañía de aquellas personas. Y, algún día, llegar a dominar mis habilidades de mago. De auténtico mago, como lo fuera mi abuelo.

Presioné los dedos contra el bastidor del salterio. ¡Ojalá no me fallara!

Inspiré el aire fresco que peinaba la cima.

—Estoy listo.

Mi madre, al percibir una cierta tensión en mi voz, me acarició en la mejilla, la misma mejilla que, hacía tanto tiempo, abrasaron las llamas de un incendio que yo mismo había provocado.

—¿Te encuentras bien, hijo mío?

Hice cuanto pude por sonreír.

—Temo que mi actuación no esté a la altura de la tuya, nada más.

Supe que no me había creído, pero su rostro se relajó. Al cabo de un momento, me preguntó:

—¿Sabes tocar en la escala jónica? Si tocas la raíz del acorde y la mantienes un momento, podré adaptar mi canto a tu melodía.

—Puedo intentarlo.

—¡Bien! —Rhia pegó un salto y se agarró a la rama más baja del serbal. Empezó a columpiarse hacia adelante y hacia atrás, y soltó una risa cantarina cuando una lluvia de hojas doradas cayó sobre nosotros—. Me encanta cómo suena el arpa, aunque sea tan pequeña como la tuya. Me recuerda al sonido de la lluvia cuando baila entre la hierba del verano.

—Bueno, el verano ya ha terminado —le recordé—. Pero si algo puede traerlo de vuelta, eso es la voz de mi madre, no lo que yo toque. —Miré a Cairpré—. ¿Es el momento? ¿Recitamos ya el conjuro?

Cuando el poeta carraspeó, su expresión volvió a apagarse, esta vez un poco más, como si una sombra extraña, retorcida, se hubiera apoderado de sus pensamientos.

—Antes debo decirte algo. —Titubeó mientras buscaba las palabras adecuadas—. Desde tiempos inmemoriales, los muchachos y muchachas fincayranos que prometen como hechiceros se marchan de casa para iniciar un aprendizaje similar al tuyo, a ser posible bajo la tutela de un gran mago o maga, pero si no lo es, bajo la de un estudioso o la de un bardo.

—Como tú. —¿Adónde quería llegar? Todo eso ya lo sabía.

—Sí, muchacho. Como yo.

—Pero ¿por qué me dices esto ahora?

Su frente se arrugó tanto como en su túnica.

—Porque hay algo más que debes saber. Antes de que toques el salterio. Verás, el aprendizaje, el período necesario para dominar los fundamentos de la hechicería, antes incluso de fabricar un instrumento musical, suele durar... mucho tiempo. Mucho más de los ocho o nueve meses que le has dedicado tú.

Mi madre lo miró ladeando la cabeza y preguntó:

—¿Cuánto tiempo lleva, por lo general?

—Bueno —vaciló—. Digamos que depende. Cada caso es distinto.

—¿Cuánto? —lo presionó ella.

El poeta la contempló con aire sombrío y respondió entre dientes:

—Entre cinco y diez años.

Al igual que Elen y Rhia, me sobresalté, tanto que estuve a punto de dejar caer el salterio.

—Incluso Tuatha, que estaba muy dotado, tardó cuatro años en completar su aprendizaje. Conseguirlo en menos de un año sería algo, en fin, extraordinario. O, por así decirlo... inaudito. —Suspiró—. Quería decírtelo, de verdad, pero esperaba poder hacerlo en el momento y el lugar adecuados. «Llegada la hora oportuna, aunque rara vez se halle una».

Elen meneó la cabeza y dijo:

—Hay otro motivo.

Cairpré asintió con pesar.

—Me conoces demasiado bien.

Me miró, suplicante, mientras pasaba la mano por una de las raíces del Serbal de los Menestrales, y me confesó:

—Escucha, Merlín, he preferido no decirte nada porque no sabía cómo explicarme la rapidez y la facilidad con la que has aprendido todas las lecciones que te he dado. ¿Se deben a tus dones... o a mi ineptitud como tutor? ¿Habré olvidado algún paso? ¿Malinterpretado alguna indicación? Hace tiempo que me asaltan las dudas. He consultado los textos antiguos (créeme, muchas veces) para cerciorarme de que lo hayas hecho todo bien. Y estoy convencido de que así es; de lo contrario, no te habría permitido llegar hasta aquí.

Se enderezó.

—Aun así, debo advertirte. Porque si el salterio no responde, puede que sea culpa mía en lugar de tuya. Sí. Y, como sabes, Merlín, solo se concede una oportunidad para fabricar un instrumento mágico. Solo una. Si el instrumento no logra invocar una magia más elevada, nunca podrás volver a probar suerte.

Tragué saliva.

—Si de verdad he completado mi aprendizaje tan rápido, quizá se deba a una razón muy distinta. A alguna razón que no tenga nada que ver ni con tu aptitud como mentor, ni con la mía como discípulo.

Cairpré enarcó las cejas.

—Quizá haya recibido ayuda. De alguien insospechado. Pero no estoy seguro de quién. —Deslicé el pulgar por la empuñadura del bastón, con aire pensativo. De pronto, lo entendí—. De mi bastón, por ejemplo. ¡Sí, sí, eso es! La magia de Tuatha, ya sabéis. —Hice rotar el asta afilada que llevaba sujeta bajo el cinturón—. Me ha acompañado desde el principio, y ahora lo tengo aquí conmigo. Seguro que también me ayudará a tocar mi instrumento.

—No, muchacho. —Cairpré me sostuvo la mirada—. El bastón te ha ayudado en otras ocasiones, eso es cierto, pero ahora no te servirá de nada. A este respecto, las escrituras son tan claras como el aire en otoño. Solo el propio salterio, así como las cualidades que le hayas otorgado durante la fabricación, determinarán el resultado de la prueba.

Empezó a sudarme la mano con la que sostenía el pequeño bastidor.

—¿Qué hará el salterio si no la supero?

—Nada. No emitirá ninguna música. Ni liberará ningún tipo de magia.

—¿Y si la supero?

—El instrumento —explicó mientras se frotaba el mentón— debería empezar a tocar por sí mismo. A producir una música tan enigmática como poderosa. Al menos, eso es lo que ha sucedido en otras ocasiones. Por lo tanto, del mismo modo que percibiste la magia que fluía entre tú y tu bastón, también percibirás la que desprenda el salterio. En este caso, sin embargo, la magia tendrá otra intensidad; será muy diferente de todo cuanto has experimentado hasta ahora.

Me humedecí la lengua.

—El problema es que... Tuatha no ha tocado el salterio. Solo lo he tocado yo.

El poeta me estrechó el hombro con delicadeza.

—Dime, cuando un músico (no un mago, solo un sencillo bardo errante) toca el arpa con destreza, ¿la música nace de las cuerdas o de las manos que las tocan?

Confundido, agité la cabeza.

—¿Pero eso qué importa? Ahora estamos hablando de magia.

—No digo que yo sepa la respuesta, muchacho. Pero podría mostrarte una infinidad de tratados, algunos redactados por magos de incomparable sabiduría, en los que se sopesa esta cuestión.

—En ese caso, algún día, si también yo llego a convertirme en mago, te daré una respuesta. Ahora mismo, lo único que quiero es empezar a tocar esas cuerdas.

Mi madre nos miró, primero a Cairpré, luego a mí.

—¿Estás seguro de que ha llegado el momento? ¿Estás preparado de verdad? A mí no me importa dejar el canto para otra ocasión.

—Sí —coincidió Rhia mientras retorcía uno de los zarcillos que rodeaban su cintura—. Ahora mismo no me apetece mucho escuchar música.

La escruté con la mirada.

—Crees que no voy a conseguirlo, ¿verdad?

—No —opuso ella sin alterarse—. Es solo que no estoy segura.

Torcí el gesto.

—Bueno, la verdad es que... yo tampoco lo estoy. Pero hay algo que sí tengo claro: si sigo esperando, puede que ya no me atreva a intentarlo. —Miré a Cairpré—. ¿Ahora?

El poeta asintió.

—Buena suerte, muchacho. Y recuerda: los textos dicen que, si en efecto se libera una magia elevada, quizá se liberen también otras cosas... cosas sorprendentes.

—Y yo te cantaré, Merlín —añadió mi madre con dulzura—, pase lo que pase. Suenen o no esas cuerdas.

Levanté el salterio, mientras levantaba también la mirada hacia las ramas del viejo serbal. Titubeante, me apoyé en el pecho el extremo más corto del instrumento. Cuando envolví con la mano el borde exterior, noté