9,99 €

Mehr erfahren.

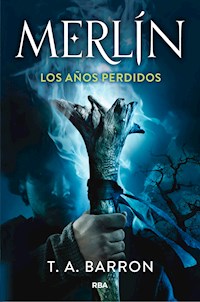

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Merlín

- Sprache: Spanisch

UN RETO INESPERADO UNA CARRERA CONTRA EL TIEMPO UN DESTINO INCIERTO El joven Merlín ha liberado a Fincayra, la isla encantada que se oculta entre la tierra y el cielo, de una espantosa plaga. Aun así, esta tierra mística continúa estando en peligro y las verdaderas pruebas que Merlín debe superar apenas han comenzado. A fin de salvar a su madre enferma, Merlín habrá de dominar los Siete Cantares de la Hechicería. Durante el viaje, se enfrentará a una tarea imposible: derrotar a un abominable ogro capaz de matar con su sola mirada.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 434

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Título original inglés: The seven songs of Merlin.

© Thomas A. Barron, 1997.

Todos los derechos reservados.

Publicado originalment en Estados Unidos por Philomel Books,

una división de Penguin Young Readers Group, en 1997.

© de la traducción: Raúl García Campos, 2022.

© del mapa: Ian Schoenherr, 1996.

© Ilustración de la cubierta: Larry Rostant.

Diseño de la cubierta: Tony Sahara.

Adaptación de la cubierta: Lookatcia.com.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, , S.L.U., 2022.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

rbalibros.com

Primera edición: abril de 2022.

REF.: ODBO027

ISBN: 978-84-1132-018-4

REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL•ELTALLERDELLLIBRE, S.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito

del editor cualquier forma de reproducción, distribución,

comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida

a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro

(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Todos los derechos reservados.

ESTELIBROESTÁDEDICADOACURRIE,

QUEENTONASUVIDACOMOSIFUERAUNVERSO

DELSÉPTIMOCANTAR.

CONUNAGRADECIMIENTOESPECIALPARAROSS,

QUIEN, ASUSDOSAÑOS, TANBIENVECONELCORAZÓN.

NOTA DEL AUTOR

A veces, durante las largas horas que preceden el amanecer, permanezco tendido mientras escucho las ramas del álamo, agitadas por el viento; el gran búho astado, entregado a su discreto ulular, y, en contadas ocasiones, la voz de Merlín, susurrante. Para poder oír su voz con suficiente claridad como para luego contar la historia de su juventud perdida, tuve que aprender algunas cosas. Y que desaprender muchas más. Más importante aún, tuve que empezar a escuchar con la máxima atención, sirviéndome de algo más que de los oídos. Porque este mago es una caja de sorpresas.

En Los años perdidos de Merlín, primer volumen de esta serie, se revelaron los insólitos hechos que tuvieron lugar durante sus primeros años, una época que terminó perdiéndose entre los recovecos del tiempo. ¿Por qué desaparecieron aquellos años del saber popular y no salieron a la luz hasta ahora, siglos más tarde? Puede que la respuesta guarde alguna relación con los profundos cambios que Merlín experimentó durante aquel período, y con el terrible dolor que padeció. Sin embargo, aquellos años resultaron ser de vital importancia para el que un día se convertiría en el mentor del rey Arturo.

La historia de los años perdidos de Merlín empezó cuando el mar lo arrojó a la accidentada costa de Gales, siendo él un niño que se encontraba al borde de la muerte. Las aguas le despojaron de todo cuanto conocía. Ajeno a lo que le deparaba el futuro —convertirse en el mayor mago de todos los tiempos—, vivía atormentado por las sombras de todo lo que no lograba recordar.

Porque no tenía memoria. Ni hogar. Ni nombre.

Las palabras del propio Merlín nos permiten intuir el trauma perdurable que le causó ese día y la esperanza subyacente que lo acompañó.

Cuando cierro los ojos y respiro al son cadencioso del mar, aún acierto a recordar aquel día lejano. Era frío, duro e inerte, y estaba tan vacío de promesas como mis pulmones de aire.

Desde aquel día, he visto transcurrir muchos otros, más de los que mis fuerzas escasas me permiten contar. Ese, sin embargo, brilla con la misma intensidad que el Galator, con la misma intensidad del día en que descubrí mi nombre o del que acuné por primera vez a un bebé llamado Arturo. Acaso lo recuerde con tanta claridad porque el dolor, como una cicatriz aferrada a mi alma, se niega a remitir. O porque supuso el final de tantas cosas. O, tal vez, porque fue tanto un principio como un final: el principio de mis años perdidos.

Ahora la historia del joven Merlín continúa. Puede que descifrara el enigma de la Danza de los Gigantes, pero aún son muchos los misterios que le depara el futuro y todavía está por ver si conseguirá resolverlos a tiempo para cumplir con su cometido. El desafío es abrumador. Si bien ha descubierto sus poderes ocultos, aún le falta mucho para dominarlos. Si bien ha oído hablar de la sabiduría de los druidas, de los griegos y de los celtas, apenas ha empezado a comprenderla. Si bien ha descubierto cuál es su nombre y tiene ciertos indicios de cuál podría ser su destino, aún debe desentrañar el secreto de su identidad consustancial.

En definitiva, todavía no sabe lo que significa ser un mago.

Si quiere encontrarse con el mago que lleva en su interior, el joven Merlín, que tantas cosas ha perdido ya, deberá perder algunas más. Sin embargo, puede que por el camino recupere unas cuantas. Quizás descubra por fin la verdad acerca de su amiga Rhia. Quizá se dé cuenta de que no basta con poder ver para entender. Quizás incluso llegue a la conclusión de que, a su pesar, en su interior residen tanto la luz como la oscuridad; aunque, para su regocijo, también tiene otras cualidades, a menudo consideradas opuestas: juventud y madurez; masculinidad y feminidad, mortalidad e inmortalidad.

Los héroes legendarios suelen transitar por tres niveles: el yo, el mundo y el Otro Mundo. En primer lugar, deben identificar los entramados ocultos de su ser; a continuación, tienen que superar las adversidades que se les presentan en la Tierra, donde llevan una vida mortal, y, por último, deben sopesar los peligros y las posibilidades del alma. En cierto modo, al intentar viajar al Otro Mundo en este libro, el segundo volumen de la serie, Merlín altera este patrón. Pero, como hemos visto, siempre le ha costado atenerse a las normas. Lo cierto es que, en este libro, al igual que en los demás, Merlín termina explorando los tres niveles al mismo tiempo.

Sin embargo, es en el Otro Mundo, el reino de los espíritus, donde radican las claves de esta misión. Se trata de un lugar misterioso, rara vez visitado por los mortales, plagado de riesgos, pero también rebosante de inspiración. Si Merlín logra dominar los Siete Cantares de la Hechicería, derrotar las fuerzas que en el pasado abatieron a su abuelo y resolver el misterio del Pozo del Otro Mundo, quizás halle el camino que conduce al reino espiritual. Si lo consigue, tal vez se encuentre con el enigmático Dagda y el traicionero Rhita Gawr; así como con lo que haya podido quedar de su leal amigo Problemas.

Y, entretanto, puede que encuentre algo más. Como en su día escribiera W. B. Yeats, al hombre siempre lo ha movido el anhelo de hallar una vinculación con el orden cósmico, «de armonizar la percepción del espíritu, de lo divino, con la hermosura de la naturaleza». Por eso el joven Merlín —que descubrió sus renovadores poderes mientras capeaba un temporal entre las ramas de un árbol— lucha por establecer ese vínculo mientras recorre la sinuosa senda de la hechicería.

Este tramo del viaje de Merlín comienza donde terminó el último, en la legendaria isla de Fincayra. Los celtas creían que permanecía oculta bajo las olas, que era un lugar situado entre este y el Otro Mundo. Un «ónfalo», como dirían los griegos. Pero la mejor descripción de Fincayra es la que hizo Elen, la madre de Merlín, al tildarla de «lugar intermedio». De la misma manera que la niebla no es exactamente aire ni agua, Fincayra no pertenece ni al ámbito de lo mortal ni al de lo inmortal, sino que se ubica a medio camino entre lo uno y lo otro.

Merlín también es algo intermedio. No es un hombre, pero tampoco es un dios. No es anciano, pero tampoco joven. Para Carl Jung habría sido un personaje fascinante, porque los poderes míticos de Merlín surgían tanto de la consciencia como del inconsciente, de la misma manera que su sabiduría manaba tanto de la naturaleza como de la cultura.

No es casual que en los relatos más antiguos sobre Merlín se le atribuyan una madre devota y un padre demoníaco, metáforas de las luces y las sombras de las que nos componemos todos. Además, Merlín no adquirió sus conocimientos más significativos al evadirse de sus sombras, sino al entregarse a ellas, al entenderlas como parte de su ser. En última instancia, es este sentido de la fragilidad humana, junto con el del potencial humano, lo que convierte a Merlín en el mentor más indicado para el rey Arturo.

Sigo estando tremendamente agradecido a todas aquellas personas que cité en la «Nota del autor» del primer volumen, en especial a mi esposa y mejor amiga, Currie, y a mi sapientísima editora, Patricia Lee Gauch. Me gustaría dar también las gracias a Lloyd Alexander, cuyas obras siguen inspirándonos a todos; a Susan Cullinan, que comprende lo necesario que es el humor, y a Sasha, nuestra amable labradora, por prestarse a calentarme los pies mientras escribo.

Y así, Merlín vuelve a susurrar. Escuchémosle, pero con cautela. Porque este mago, como sabemos, es una caja de sorpresas.

T. A. B.

Me hallaba más allá de mí mismo.

Y, convertido en espíritu, supe

de los secretos de la naturaleza,

del vuelo de los pájaros,

del vagar de las estrellas,

y de cómo nadan los peces.

Merlín,

citado en un libro

del siglo XII de Godofredo

de Monmouth, Vita Merlini

PRÓLOGO

Cómo han volado los siglos; más rápido, en verdad, que el valeroso halcón a lomos del que surqué los cielos una vez. Más rápido, desde luego, que la lacerante flecha que se me clavó en el corazón el día en que perdí a mi madre.

Todavía puedo ver el Gran Consejo de Fincayra, reunido en el círculo de las piedras erguidas, lo único que quedó del imponente castillo tras la Danza de los Gigantes. Hacía una eternidad que no se convocaba ningún Gran Consejo en ese lugar y habría de transcurrir otra eternidad para que volviera a convocarse. Había múltiples cuestiones delicadas que requerían una solución por parte de los representantes, entre ellas la de qué castigo imponer al monarca derrocado y la de si elegir o no a un sucesor. Sin embargo, el asunto más crucial de todos era el de qué hacer con los Tesoros mágicos de Fincayra, en particular con el Arpa Florida.

Nunca se me olvidará cómo empezó la reunión. Y, por mucho que lo intente, tampoco se me olvidará cómo terminó.

El círculo de piedras, un cúmulo de sombras más negras que la noche, se erigía sobre los riscos.

Ni el menor movimiento ni el menor ruido alteraban el aire nocturno. Un murciélago solitario se dejó caer en picado hacia las ruinas, pero enseguida cambió de dirección, quizá temeroso de que, de alguna manera, el Castillo Amortajado volviera a levantarse. Sin embargo, lo único que quedaba de sus torres y almenas era el círculo de las piedras erguidas, mudas como tumbas olvidadas.

Muy despacio, una misteriosa luz comenzó a agitarse sobre las piedras. No era la luz del sol, para cuya salida aún faltaban horas, sino la de las estrellas. Poco a poco, su brillo ganó intensidad. Daba la impresión de que estuvieran acercándose, de que pretendieran aproximarse al círculo para observarlo con su infinidad de ojos llameantes.

Una polilla de alas anchas, dorada como la mantequilla, se posó en una de las piedras. Al poco tiempo se unió a ella un pájaro de color azul claro, así como un viejo búho astado al que le faltaban no pocas plumas. Algo se deslizó sobre un pilar derruido, al amparo de las sombras. Dos faunos, con las patas y las pezuñas de una cabra y el pecho y el rostro de un muchacho, se plantaron en medio del claro que conformaba el interior del círculo. A continuación, llegaron los árboles andantes, fresnos y robles, pinos y espinos, desplazándose en conjunto por los riscos como una ola verde oscuro.

Siete hombres y mujeres fincayranos se adentraron en el círculo con los ojos abiertos como platos, visiblemente asombrados. Se unieron a un tropel de enanos barbirrojos, un semental negro, una bandada de cuervos, dos náyades que jugueteaban escandalosas en un charco que se había formado detrás de una de las piedras, un lagarto moteado, un grupo de loros, otro de pavos reales, un unicornio hembra con el pelaje tan blanco como su cuerno, un grupo de escarabajos verdes que se habían traído su propia hoja para sentarse en ella, una cierva con su cervatillo, un caracol enorme, y un fénix que escrutaba a los congregados sin parpadear en ningún momento.

Mientras llegaban los delegados, uno de los fincayranos, un poeta de cabello desgreñado con la frente alta y los ojos oscuros y atentos, observaba de pie el discurrir de la escena. Al cabo, se acercó a un pilar derribado y se sentó junto a una muchacha lozana que vestía un traje hecho con enredaderas. Junto a ella, al otro lado, había sentado un muchacho, con un bastón retorcido en las manos, de quien nadie diría que tenía solo trece años. Sus ojos, negros como el carbón, tenían una mirada distante. No hacía mucho que había adoptado el nombre de Merlín.

El crepúsculo se llenó de graznidos y aleteos, gruñidos y murmullos, bramidos y siseos. A medida que el sol se fue levantando, pintando el círculo de piedras con su abundancia de tonos dorados, el bullicio se incrementó. Solo cesó en un momento dado: cuando entró en el claro una descomunal araña blanca, cuyo tamaño superaba en más de dos veces al del semental. Las demás criaturas enmudecieron y se apartaron de inmediato; tal vez se sintieran honradas de contar con la compañía de la Gran Elusa, pero también temían que hubiese llegado hambrienta tras el viaje desde la cueva de cristal que habitaba en las Colinas Brumosas. No le supuso ningún problema encontrar un asiento.

Cuando se hubo acomodado sobre un montón de piedras aplastadas, se rascó la joroba con una de sus ocho patas. Empleó otra para coger el voluminoso saco pardo que llevaba a la espalda y dejarlo a su lado. Paseó la mirada por el círculo y la detuvo un momento en el rostro de Merlín.

Siguieron llegando más delegados. Un centauro, con la barba larga hasta los cascos, se presentó con solemnidad en el claro. Dos zorros, con las colas en alto, trotaron tras él, seguidos de un joven elfo de los bosques con los brazos y las piernas casi tan finos como sus cabellos del color de las nueces. Una piedra viviente cubierta de musgo que rodó hasta el centro estuvo a punto de aplastar a un erizo parsimonioso. Un enjambre de enérgicas abejas revoloteaba a escasos palmos del suelo. Cerca del límite del círculo, los miembros de una familia de ogros se arañaban y mordían los unos a los otros para entretenerse.

Y aún llegaron algunos más. Hubo muchos a los que Merlín no conocía. Unos parecían arbustos erizados de ojos fulgurantes; otros, palos retorcidos o puñados de barro, y a algunos incluso se les podría considerar invisibles, si no fuera por el tenue resplandor que proyectaban sobre las piedras. Vio criaturas de rostro imposible, de rostro amenazador, de rostro curioso y hasta de rostro inexistente. En cuestión de una hora, el silencioso círculo de las piedras se había convertido en algo que parecía un carnaval.

El poeta, Cairpré, respondía lo mejor que podía a las preguntas que Merlín le hacía acerca de las enigmáticas maravillosas criaturas que los rodeaban. Esa, le explicaba, era una gallina de las nieves, tan esquiva como un rayo de luna. Y aquella, una cañamadre, que solo se alimentaba una vez cada seiscientos años, y únicamente de las hojas del zarciso. Algunas de las criaturas que el poeta no identificó las conocía la muchacha del vestido de hojas, Rhia, que había vivido muchos años en el bosque de Druma. Aun así, seguía habiendo algunos seres a los que ni Cairpré ni ella supieron poner nombre.

No era de extrañar. Ya no quedaba nadie con vida (a excepción, tal vez, de la Gran Elusa) que se hubiera encontrado con todos y cada uno de los moradores de Fincayra. Poco después de que tuviera lugar la Danza de los Gigantes, que derivó en el derrocamiento del malvado rey Stangmar y la demolición de su Castillo Amortajado, muchos de los distritos solicitaron que se celebrara un Gran Consejo. Por primera vez, se invitó a todos los pobladores mortales de Fincayra, ya fuesen aves, bestias, insectos o algo completamente distinto, a enviar una delegación de representantes a una asamblea.

Casi todas las especies habían respondido. Entre los pocos que faltaban se contaban los trasgos guerreros y losespectros mudables, que, tras la derrota de Stangmar, se habían refugiado en las cuevas de las Colinas Brunas; los arboleños, que habían desaparecido hacía mucho tiempo, y los moradores del mar, que vivían en las aguas que circundaban Fincayra y a los que no pudieron encontrar a tiempo para invitarlos.

Tras escrutar a la multitud, Cairpré comentó apenado que las majestuosas águilas del cañón, una de las especies más antiguas de Fincayra, tampoco habían acudido. Antaño, el aullido estremecedor del águila del cañón marcaba siempre el comienzo del Gran Consejo. Eso, sin embargo, ya no volvería a ser posible, puesto que las tropas de Stangmar habían provocado la extinción de las orgullosas aves. Su aullido, concluyó el poeta, jamás volvería a resonar entre las colinas de aquellas tierras.

Merlín se fijó entonces en una pálida vieja de formas bulbosas que no tenía pelos en la cabeza ni piedad en la mirada. Un escalofrío lo recorrió de arriba abajo al reconocerla. Aunque había adoptado multitud de nombres a lo largo de los tiempos, solían llamarla Domnu, que significaba «Destino Oscuro». Apenas se había fijado Merlín en ella cuando la anciana desapareció entre la multitud. El muchacho sabía que lo estaba evitando. Y también sabía por qué.

De pronto un estruendo brutal, más escandaloso aún que el alboroto que reinaba en la asamblea, sacudió los riscos. Una de las piedras erguidas se tambaleó peligrosamente. El estruendo se repitió con más fuerza y la roca acabó por volcar, casi aplastando a la cierva y el cervatillo. Merlín y Rhia se miraron, no porque estuvieran asustados, sino porque habían entendido lo que sucedía: no era la primera vez que oían los pasos de los gigantes.

Se acercaron al círculo dos seres descomunales, ambos altos como el castillo que antes ocupaba aquel lugar. Venían de las montañas remotas y habían interrumpido la reconstrucción de Varigal, su ciudad ancestral, para sumarse al Gran Consejo. Merlín se volvió con la esperanza de ver a su amigo Shim. Sin embargo, Shim no se contaba entre los recién llegados. El muchacho suspiró, pensando que, de todas formas, Shim se hubiera quedado dormido durante las deliberaciones.

El primero de los seres, una giganta de cabellos rebeldes, brillantes ojos verdes y boca aviesa, gruñó y se inclinó para levantar la piedra que había caído. Treinta caballos habrían pasado apuros para moverla, pero ella la colocó en su sitio sin ningún esfuerzo. Entretanto, su compañero, un gigante rubicundo de brazos robustos como robles, se plantó las manos en las caderas para contemplar la escena. Al cabo de un buen rato, la miró asintiendo con la cabeza.

La giganta le respondió con el mismo gesto. A continuación, soltando otro gruñido, levantó los brazos, como si pretendiera tocar las nubes. Al verlo, Cairpré enarcó sus pobladas cejas, perplejo.

En las alturas apareció una minúscula mota negra. Salió de entre las nubes describiendo amplios círculos, como impelida por un torbellino. Descendió de forma paulatina, hasta que las miradas de todas y cada una de las criaturas reunidas en el círculo confluyeron en ella. Un nuevo silencio se impuso en la asamblea. Incluso las incontrolables náyades enmudecieron.

La mota se agrandaba a medida que iba perdiendo altura. Pronto unas inmensas alas se hicieron visibles y, después, una cola generosa y, a continuación, los reflejos del sol sobre un pico curvado. Un gañido súbito rasgó el aire, proyectándose de un cerro a otro, hasta que la propia tierra pareció responder a la llamada. La llamada de un águila del cañón.

Las poderosas alas se extendieron a lo ancho, desplegándose como la vela de un barco. Acto seguido, el ave rapaz las inclinó hacia atrás mientras estiraba sus enormes garras hacia el suelo. Los conejos y los zorros chillaron ante su aparición, y muchas otras bestias se encogieron, pavoridas. Con un único y regio batir de alas, la imponente águila del cañón se acomodó en el hombro de la giganta greñuda.

El Gran Consejo de Fincayra había comenzado.

Como primer tema del orden del día, los delegados acordaron que nadie abandonaría la asamblea hasta que todas las cuestiones hubieran quedado resueltas. Asimismo, a petición de los ratones, todos los delegados prometieron que no se comerían a nadie durante el transcurso de la reunión. Únicamente los zorros rechazaron la propuesta, arguyendo que alcanzar un consenso en cuanto a qué hacer solo con el Arpa Florida llevaría varias jornadas. En cualquier caso, la regla se aprobó. Para garantizar la conformidad de todos, la Gran Elusa tuvo la amabilidad de ofrecerse para velar por su cumplimiento. Si bien en ningún momento detalló cómo pretendía hacerlo, nadie pareció decidirse a preguntárselo.

Abordaron el siguiente tema: la asamblea atribuiría al círculo de las piedras la condición de monumento sagrado. Tras carraspear con la delicadeza de una avalancha de rocas, la giganta greñuda propuso que las ruinas del Castillo Amortajado recibieran un nuevo nombre: Danza de los Gigantes, o Estonahenj, conforme a la milenaria lengua de los gigantes. Los delegados aprobaron el nombre por unanimidad. Sin embargo, enseguida se impuso un silencio pesaroso en el círculo: si bien la Danza de los Gigantes había supuesto la esperanza de un futuro más brillante para Fincayra, se trataba de un tipo de esperanza que emanaba de la más profunda tristeza.

Más tarde, la discusión se centró en el asunto de Stangmar. Pese a que el inicuo rey había sido derrocado, seguía vivo, y precisamente gracias a Merlín, su único hijo. Al ser fincayrano solo en parte, el muchacho no tenía permitido expresar su opinión en la asamblea; sin embargo, el poeta Cairpré se ofreció a hablar en su nombre. Tras escuchar el ruego de Merlín para que su padre, a pesar de su mezquindad, fuera indultado, el Gran Consejo debatió durante horas. Al cabo, desoyendo las impetuosas objeciones de los gigantes y del águila del cañón, la asamblea decidió que Stangmar fuese encerrado de por vida en una de las infranqueables cavernas que había al norte de las Colinas Brunas.

Después se pasó a la cuestión de quién debería regir Fincayra. Las abejas sugirieron que su reina podría gobernar para todos, pero nadie más apoyó la propuesta. Tanto dolor había causado el reinado de Stangmar que muchos de los delegados se opusieron con vehemencia a la idea de tener otro gobernante. Tampoco serviría de nada un parlamento de la ciudadanía, argumentaron, porque al final el poder siempre corrompía a quienes lo ostentaban. Cairpré, por su parte, tachó semejante razonamiento de majadería. Citó varios casos de sistemas anárquicos que habían desembocado en la ruina de sus respectivos pueblos y advirtió que, de no contar con ninguna autoridad, Fincayra sucumbiría al malvado caudillo del Otro Mundo, Rhita Gawr. Aun así, la mayor parte de los delegados desestimaron el aviso. El Gran Consejo decidió por mayoría aplastante que no volvería a establecerse forma alguna de gobierno.

A continuación, se afrontó el interrogante más grave de todos: qué hacer con los Tesoros de Fincayra.

Bajo la mirada de asombro de los convocados, la Gran Elusa abrió el saco que tenía al lado y extrajo el Arpa Florida de su interior. La caja de resonancia de roble, con incrustaciones de fresno y con motivos florales tallados, desprendía un brillo inquietante. Una mariposa verde cabrioló por el aire hasta posarse en la cuerda más corta. La Gran Elusa sacudió una de sus enormes patas para espantarla y la cuerda soltó un frágil tintineo. Tras detenerse para escucharlo, la gran araña sacó el resto de los Tesoros: la espada Mascortante, el Invocador de Sueños, el Orbe de Fuego y seis de las Siete Herramientas Sabias (la séptima de las cuales, por desgracia, se había perdido durante el derrumbamiento del castillo).

Todos los presentes examinaron los Tesoros. Durante largo rato, nadie se movió. Incluso las piedras erguidas parecieron inclinarse para verlos mejor. Los delegados sabían que, mucho antes del reinado de Stangmar, aquellos fabulosos Tesoros habían pertenecido a los fincayranos y se habían compartido sin ningún impedimento por todo el territorio. No obstante, aquella situación había dejado los Tesoros desprotegidos, tal como había demostrado Stangmar. Una liebre moteada sugirió que a cada uno de los objetos se le asignara un guardián, alguien que garantizase tanto su protección como su buen uso. De esta forma, seguiría siendo posible compartirlos sin que por ello dejaran de estar protegidos. La mayoría de los representantes accedieron y pidieron a la Gran Elusa que eligiera a los guardianes.

La descomunal araña, no obstante, se opuso. Determinó que solo alguien mucho más sabio que ella podía ocuparse de una selección de tal envergadura. Se necesitaba un mago de verdad, alguien como Tuatha, que, según se decía, acumulaba tal cantidad de conocimientos que incluso había descubierto un camino secreto que conducía al Otro Mundo, donde podía consultar con Dagda, el más poderoso de todos los espíritus. Tuatha, no obstante, había fallecido años atrás. Al final, y tras mucho hacerse de rogar, la Gran Elusa accedió a cuidar de los Tesoros en su cueva de cristal, pero solo hasta que se escogiera a los guardianes adecuados.

Aunque por ahora aquello resolvía el problema de los Tesoros, no aclaraba la cuestión del Arpa Florida. En los campos circundantes, asolados por la Roya de Rhita Gawr, no se apreciaba el menor indicio de vida, ni siquiera una simple brizna de hierba. Urgía actuar sobre todo en las Colinas Brunas, donde los daños habían sido más graves. Solo la magia del Arpa conseguiría resucitar la tierra.

Pero ¿quién debía portarla? Hacía muchos años que nadie la tocaba, desde que el propio Tuatha la empleara para sanar el bosque arrasado por el dragón de las Tierras Perdidas. Si bien aquel bosque terminó reverdeciendo, Tuatha admitió que tocar el Arpa había sido para él mucho más laborioso que dormir a la colérica bestia con sus encantamientos. El Arpa, advirtió, tan solo respondería al tacto de alguien en cuyo pecho latiera el corazón de un mago.

El mayor de los pavos reales fue el primero en intentarlo. Desplegó todo lo que pudo su radiante cola y se acercó altivo al Arpa. Luego bajó la cabeza y punteó una de las cuerdas con su pico veloz. Una nota pura y resonante quedó flotando en el aire. Pero no sucedió nada más. La magia del Arpa permanecía dormida. De nuevo, el pavo real probó suerte y, de nuevo, solo logró arrancarle al instrumento una nota solitaria.

Uno tras otro, los delegados se acercaron al instrumento. El unicornio, con su deslumbrante pelaje blanco, deslizó su cuerno por todas las cuerdas. Sonó un acorde emotivo, pero nada más. Llegaron después un inmenso oso pardo, un enano con una barba que le llegaba a las rodillas, una mujer fornida y una de las náyades: ninguno tuvo el éxitobuscado.

Al cabo, un sapo de piel tostada saltó de entre las sombras que se concentraban a los pies de Merlín y se plantó delante de la Gran Elusa, aunque fuera de su alcance.

—Aunque no puedas invocarrr ninguna magia —chirrió el animal—, estoy convencido de que en tu pecho late el corazón de una maga. ¿Porrr qué no porrrtas tú el Arrrpa?

La Gran Elusa se limitó a menear la cabeza. Después levantó tres patas y señaló a Cairpré.

—¿Yo? —balbució el poeta—. ¿No hablarás en serio? Si mi corazón es el de un mago, entonces mi cabeza es la de un cerdo. «Es mi cultura insuficiente; mi sabiduría, inexistente». Yo jamás conseguiría que el Arpa me obedeciera. —Mientras se frotaba el mentón, miró al muchacho que tenía al lado—. Pero sé de alguien a quien sí que podría hacerle caso.

—¿El muchacho? —gruñó el oso pardo con escepticismo.

El joven se agitó, inquieto.

—Ignoro si en su pecho late el corazón de un mago —admitió Cairpré, mirando de soslayo a Merlín—. Puede que ni siquiera él lo sepa.

El oso golpeó el suelo con la zarpa.

—Entonces ¿por qué lo propones?

El poeta bosquejó una sonrisa.

—Porque creo que posee unas habilidades mayores de lo que parece. Al fin y al cabo, destruyó el Castillo Amortajado. Dejémosle probar suerte con el Arpa.

—Estoy de acuerdo —declaró una esbelta lechuza haciendo chasquear el pico—. Es el nieto de Tuatha.

—Y el hijo de Stangmar —rugió el oso—. Aunque consiga despertar la magia del Arpa, no podemos confiar en él.

La elfo de los bosques se situó en el centro del círculo; sus cabellos del color de las nueces fluían como un arroyo. Le hizo a Rhia una tímida reverencia y la muchacha le devolvió el gesto. A continuación, con voz cantarina, se dirigió a la asamblea.

—No conozco al padre del muchacho —dijo la elfo—, pero tengo entendido que, de niño, solía jugar en el bosque de Druma. Y, como ocurre con el árbol torcido que debería haber crecido alto y derecho, ignoro si la culpa es suya o de los mayores que no le ofrecieron su apoyo. Pero sí conocí a su madre. La llamábamos Elen de los Ojos de Zafiro. Me curó en una ocasión, cuando hervía de fiebre. Había algo mágico en su tacto, mucho más mágico de lo que ella creía. Acaso su hijo posea el mismo don. Propongo que le permitamos probar suerte con el Arpa.

Un murmullo se propagó entre los convocados: estaban de acuerdo. El oso empezó a caminar de acá para allá, mascullando para sí, hasta que al final también accedió.

Cuando Merlín se levantó del pilar, Rhia entrelazó su brazo cubierto de hojas con el de él. Merlín la miró agradecido antes de acercarse despacio al Arpa. La levantó con delicadeza, acunando la caja de resonancia entre sus brazos, y los delegados volvieron a guardar silencio. El muchacho respiró hondo, levantó la mano e hizo sonar una de las cuerdas. Una nota profunda quedó suspendida en el aire, vibrante, durante un rato considerable.

Al no notar nada extraordinario, Merlín miró desilusionado a Rhia y Cairpré. El oso pardo gruñó satisfecho. De pronto, el águila del cañón, todavía acomodada en el hombro de la giganta, gañó. Otros convocados se sumaron al ave y empezaron a rugir, aullar y golpear el suelo con entusiasmo. Allí, arqueada sobre la puntera de la bota de Merlín, acababa de aparecer una brizna de hierba solitaria, verde como un arbolito regado por la lluvia. El muchacho sonrió y volvió a pulsar la cuerda, haciendo brotar unas pocas briznas más.

Cuando al cabo la conmoción cesó, Cairpré se acercó a Merlín y le estrechó la mano.

—Bien hecho, muchacho, bien hecho. —Después hizo una pausa—. Asumir la curación de estas tierras, como sabes, supone una gran responsabilidad.

Merlín tragó saliva.

—Lo sé.

—Una vez que te enfrasques en esta tarea, no habrás de descansar hasta que la concluyas. Mientras hablamos, las tropas de Rhita Gawr urden un nuevo asalto. ¡De eso puedes estar seguro! Las Colinas Brunas, en cuyas cuevas y grutas se ocultan muchos de sus esbirros, son las que más ha perjudicado la Roya, y las que más desprotegidas están ante los ataques. Nuestra mejor defensa es sanar las colinas cuanto antes, para que las criaturas pacíficas vuelvan a poblarlas. Esto disuadirá a los invasores y garantizará que toda Fincayra esté sobre aviso si se produce otro ataque.

El poeta acarició el instrumento con cuidado.

—Por tanto, tendrás que empezar por las Colinas Brunas y permanecer allí hasta que termines el trabajo. Deja para después las Llanuras Herrumbrosas y las otras tierras sedientas de vida. Es perentorio sanar las Colinas Brunas antes de que Rhita Gawr regrese; de lo contrario, habremos desperdiciado nuestra única oportunidad.

Se mordió el labio con aire meditabundo.

—Y una cosa más, muchacho. Cuando regrese, Rhita Gawr te buscará. Para darte las gracias por todos los problemas que le has causado. Así pues, procura no hacer nada que pueda llamar su atención. Cíñete a tu tarea: la recuperación de las Colinas Brunas.

—Pero ¿y si, una vez que haya salido de aquí, no consigo que el Arpa me obedezca?

—Si el Arpa se niega a responder a tus dedos, lo comprenderemos. Pero recuerda: si el Arpa te obedeciera y aun así te desentendieses de tu cometido, nunca se te perdonaría.

Merlín asintió despacio. Bajo la atenta mirada de los delegados, fue a echarse al hombro la correa de cuero del Tesoro.

—¡Un momento!

Era la voz de la anciana, Domnu. Mientras se acercaba al muchacho, abrió los ojos cuanto pudo, arrugando su cuero cabelludo. Luego levantó el brazo y señaló a Merlín con un dedo nudoso.

—El joven medio humano no puede portar el Arpa. ¡Debe abandonar la isla! Porque si se queda, Fincayra está condenada.

Casi todos los presentes se encogieron amedrentados al oírla, y Merlín, el que más: un extraño poder, más hiriente que cualquier espada, había resonado en esas palabras.

Domnu meneó el dedo.

—Si no se marcha, y cuanto antes, pereceremos todos. —Un viento gélido cruzó el círculo, estremeciendo incluso a los gigantes—. ¿Habéis olvidado que el mismísimo Dagda prohibió permanecer largo tiempo en la isla a todo el que tuviera sangre humana? ¿Habéis olvidado que este joven nació aquí, violando una prohibición aún más antigua? Si permitís que porte el Arpa, sin duda reivindicará Fincayra como su hogar. Puede que ni siquiera tenga intención de regresar al mundo que se extiende al otro lado de las brumas. Os lo advierto: ¡este joven podría violentar el equilibrio que existe entre ambos mundos! Por su culpa, Dagda podría descargar sobre nosotros toda su ira. O, peor aún —añadió con desdén—, podría ser un instrumento de Rhita Gawr, como antes lo fuera su padre.

—¡No soy el instrumento de nadie! —replicó Merlín—. Lo que quieres es que me quite de en medio para no tener que devolverme el Galator.

Domnu lo fulminó con la mirada.

—¿Lo veis ahora? Osa dirigirse al Gran Consejo sin ser uno de nosotros. No muestra ningún respeto por las leyes de Fincayra, ni tampoco por la verdad. Cuanto antes se le condene al exilio, mejor.

No fueron pocos los delegados que asintieron, embelesados por sus palabras. Merlín fue a decir algo más, pero alguien se le adelantó.

Rhia. Sus ojos grises y azulados miraban encendidos a la anciana calva.

—No te creo. No me creo nada de lo que has dicho —dijo Rhia. Tras respirar hondo, añadió—: Además, diría que eres tú la que se ha olvidado de algo: la profecía, ¡aquella profecía tan antigua según la cual solo alguien con sangre humana podrá derrotar a Rhita Gawr y a sus siervos! ¿Y si ese alguien fuera Merlín? ¿Todavía querrías condenarlo al exilio?

Domnu abrió la boca, dejando al descubierto sus dientes ennegrecidos, y volvió a cerrarla con fuerza.

—La muchaaacha tieeene razóóón —tronó con su voz grave la Gran Elusa. Tras alzar su cuerpo imponente sobre sus ocho patas, miró a Domnu a los ojos—. El joooven deberííía quedaaarse.

Como si el hechizo se hubiera roto, los delegados de todas las especies empezaron a golpear el suelo, a gruñir y a aletear para expresar su aprobación. Al verlo, Domnu torció el gesto.

—Os he avisado —protestó la anciana—. Este joven nos hará desdichados a todos.

Cairpré meneó la cabeza.

—El tiempo lo dirá.

Domnu lo escrutó, airada. Acto seguido, se dio media vuelta y se perdió entre la multitud, no sin antes fulminar a Merlín con una mirada que le heló la sangre.

Rhia se volvió hacia Cairpré.

—¿No vas a ayudarlo a colgársela?

El poeta se rio, sacudiendo su melena descuidada.

—Desde luego. —Pasó la correa de cuero del Arpa por encima de la cabeza de Merlín y se la afianzó en el hombro—. Ya sabes que esta misión es una gran responsabilidad, muchacho. Todos dependemos de ti. Aun así, ¡espero que te llene de gozo! Y que cada vez que acaricies estas cuerdas siembres de flores un nuevo campo.

Hizo una pausa mientras miraba a Merlín, pensativo, y añadió a media voz:

—Y espero que, mientras le devuelves la salud a esta tierra, recuperes también la tuya.

Un clamor aprobatorio resonó en el círculo sagrado. Y, sin más, el Gran Consejo de Fincayra se dispersó.

IEL RESCATADOR

En cuanto coroné la colina, me ajusté el arpa Florida al hombro. Los primeros rayos del alba se proyectaban en el cielo, tiñendo las nubes de escarlata y carmesí. Una luz rojiza lamía los montes más lejanos, alumbrando los escasos árboles pelados que se levantaban en el horizonte como cabellos dispersos. Sin embargo, a pesar de los árboles luminosos, en los montes seguía dominando un color oscuro, el mismo que tenían las quebradizas briznas de hierba que pisaban mis botas de cuero, el color de la sangre seca.

Aun así, mientras la tierra sedienta crujía bajo mis pasos, me permití esbozar una sonrisa. Apenas notaba el frío viento que atravesaba la tela marrón de mi túnica y me arañaba las mejillas: la tarea que me habían encomendado me había hecho entrar en calor. La tarea que llevaba realizando más de tres semanas. La tarea de devolverle la vida a la tierra.

Al igual que había hecho tanto tiempo atrás el gran mago Tuatha, el padre de mi padre, había paseado el Arpa por los campos y los bosques marchitos. Y, al igual que Tuatha, había devuelto esas tierras a la vida (con sorprendente facilidad, por cierto). El Arpa respondía con mayor rapidez cada día que pasaba. Se diría que estuviese ansiosa por cumplir mi voluntad. Como si llevara esperándome desde los días de Tuatha.

En cualquier caso, a pesar del éxito de la misión, me di cuenta de que no era ningún mago. Solo tenía nociones de magia. No habría durado ni un día como aprendiz de Tuatha. Y, sin embargo, no cabía duda de que era... «algo». Había salvado a mi amiga Rhia de una muerte segura a manos de Stangmar. Había echado abajo su castillo. Y también desbaratado los planes de su amo, Rhita Gawr. Parecía lógico que el Gran Consejo me hubiera confiado el Arpa. Y que esta obedeciera mis órdenes.

Mientras me acercaba a un sombrío afloramiento rocoso, me fijé en el barranco seco que discurría a sus pies: era evidente que llevaba años sin ver una sola gota de agua. La tierra que el viento aún no se había llevado estaba tan ajada y marchita como un cadáver al sol. Salvo por un solitario árbol reseco sin una sola hoja y una tira ridícula de corteza en el tronco, ya nada vivía aquí. Ni plantas, ni insectos, ni animales de ningún tipo.

Sonreí con confianza y froté la cabeza nudosa del bastón, pasando los dedos por las profundas muescas de la madera y respirando el olor acre de la tuya. Lo dejé en el suelo. Después me descolgué del hombro la correa de cuero del Arpa, tratando de que no se enganchase con el cordón de la bolsa de hierbas que mi madre me había dado cuando nos despedimos. Me apoyé el Arpa en el brazo izquierdo y observé los intrincados motivos florales que tenía grabados, las incrustaciones de cenizas, los orificios tan bien dispuestos. Las cuerdas, elaboradas con tripa de cabra, brillaban enigmáticos bajo la primera luz de la mañana. Y la consola, que unía la caja armónica con el capitel, se curvaba con la elegancia de un ala de cisne. Algún día, me prometí, aprendería a fabricar un arpa como esa.

Cuando una nueva oleada de frío me sacudió, acaricié las cuerdas con los dedos. Un frenesí de notas resonó al instante, una melodía jovial y mágica que me alegró el corazón como no lo había hecho nada desde la última vez que mi madre me cantó, hacía ya mucho tiempo. Aunque ya había hecho sonar el Arpa en decenas de colinas como esa, no me había cansado un ápice de su melodía resonante. Y sabía que jamás me cansaría.

Un brote minúsculo de un helecho asomó en la tierra y comenzó a abrirse. De nuevo, hice sonar las cuerdas.

Al momento, la ladera volvió a la vida. Los tallos incipientes se transformaron en verdes y flexibles briznas de hierba. Un arroyuelo empezó a borbotear por el barranco, empapando la tierra sedienta. Unas florecillas azules, cubiertas de gotas de rocío, se abrieron a lo largo de las orillas. Una nueva fragancia endulzó el aire; una combinación de lavanda, tomillo y cedro.

Me zambullí en esa melodía de aromas, al tiempo que escuchaba la música del Arpa, que seguía resonando en el aire. De pronto recordé la fragancia de la colección de hierbas de mi madre y mi sonrisa flaqueó. ¡Hacía tanto que no la olía! Elen de los Ojos de Zafiro vivía rodeada de pétalos secos, semillas, hojas, raíces, virutas de corteza y todo lo que pudiera servirle para sanar las heridas de la gente desde antes de que yo naciera. En ocasiones, me daba la impresión de que había consagrado su vida a esta labor solo por el placer de respirar esos distintos aromas. A mí también me gustaban... Salvo el eneldo, que siempre me hacía estornudar.

Con todo, más que los aromas de sus remedios, lo que más me complacía era su compañía. Siempre se desvivía para que me sintiera a gusto y protegido. Incluso cuando el mundo se interponía en su camino, lo cual sucedía demasiado a menudo. Me cuidó durante los durísimos años que pasamos en Gwynedd (la tierra que algunos llamaban Gales), sin pedirme nunca que le diera las gracias. La quería, incluso cuando la veía adoptar una actitud distante y hermética con la esperanza de protegerme de mi pasado; incluso cuando se negaba a hablarme de mi padre y a mí me hervía la sangre, incluso cuando yo, temeroso y confundido, me vengaba de ella negándome a pronunciar aquella palabra que ella tanto anhelaba oír.

Y ahora que al fin entendía lo que había hecho por mí, no podía agradecérselo. Se encontraba muy lejos, más allá de la niebla, más allá del mar, más allá de la escarpada costa de Gwynedd. No podía tocarla. No podía recompensarla dedicándole aquella palabra: «madre».

Un zarapito gorjeó en la rama del árbol, devolviéndome al presente. ¡Qué trinar tan alegre y enérgico! Hice sonar de nuevo las cuerdas del Arpa.

Delante de mí, el árbol cobró vida. En sus ramas se formaron capullos y las hojas brotaron mientras una nube de mariposas de alas rutilantes se aproximaba. Una corteza tersa y agrisada revistió la totalidad del tronco y el ramaje. Las raíces se hincharon y se agarraron a la orilla del arroyo, que ahora bajaba animoso por la ladera.

Un haya. Sonreí al ver sus robustas ramas tendidas hacia el cielo. La brisa agitó su follaje plateado. Siempre que veía un haya me embargaba una sensación de paz, de fuerza sosegada. Y yo la había salvado. Le había devuelto la vida. Al igual que se la había devuelto a toda la ladera, y a muchas otras antes que a esa. Mi poder me hacía sentir eufórico. El Gran Consejo había elegido bien. Tal vez sí tuviera el corazón de un mago.

De pronto vi mi reflejo en un charco que se había formado entre las raíces del árbol, cerca de la orilla. Al ver las cicatrices que me cubrían las mejillas y mis ojos negros e inservibles, dejé de sonreír. ¿Cómo había descrito Rhia mis ojos el día que nos conocimos? «Parecen dos estrellas ocultas tras las nubes». Ojalá pudiera volver a ver con los ojos, con mis ojos de verdad.

Ver con la segunda vista, por supuesto, era preferible a la ceguera. Jamás podría olvidar ese momento milagroso en el que me di cuenta de que podía ver sin emplear los ojos. Aun así, la segunda vista no podía compararse con la vista de verdad. Los colores se apagaban, los detalles se difuminaban, la oscuridad lo atenuaba todo. ¡Qué no daría por que se me curaran los ojos! Aunque se me hubieran quemado y no me sirvieran de nada, sabía que estaban ahí. A cada momento me recordaban todo cuanto había perdido.

¡Y había perdido tantas cosas! Solo tenía trece años y ya me faltaban mi madre, mi padre y los distintos hogares que había conocido, además de la vista. Casi podía oír a mi madre, con su actitud alentadora, preguntándome si no había ganado algo también. Pero ¿qué? El valor que se requería para vivir solo, quizá. Y la capacidad de curar las Tierras Arroyadas de Fincayra.

Me volví hacia el haya. Ya había restituido una parte considerable de las Colinas Brunas, que se extendían desde las ruinas del Castillo Amortajado, ahora un círculo de piedras sagrado, hasta la franja norte del Pantano Encantado. Durante las siguientes semanas seguiría sembrando de vida el resto del territorio. Después, haría lo mismo con las Llanuras Herrumbrosas. Si bien Fincayra albergaba incontables misterios, no podía decirse que se caracterizara por su vastedad.

Posé el Arpa en el suelo y me acerqué al haya. Planté las manos en su corteza tersa y agrisada, y extendí los dedos para sentir el fluir de la vida por el tronco imponente. En ese instante, con los labios fruncidos, articulé una especie de siseo. El árbol se estremeció, como si luchara por soltarse de unas cadenas invisibles, y sus ramas temblaron, produciendo un siseo muy similar al mío.

Asentí, satisfecho con mi habilidad. Volví a sisear y, de nuevo, el árbol respondió. Esta vez, sin embargo, no se limitó a temblar: le había dado una orden.

«Inclínate. Inclínate hacia el suelo». Quería sentarme en las ramas más altas. Después le ordenaría que volviera a erguirse, levantándome consigo. Por lo que recordaba, siempre me había encantado encaramarme a las copas de los árboles. Sin importarme el clima. Pero siempre había necesitado subir trepando; hasta hoy.

Titubeante, la majestuosa haya comenzó a encorvarse, crujiendo y rechinando. Un trozo de corteza se desprendió del tronco. Alargué el cuello para ver cómo se acercaban las ramas superiores. Mientras el árbol se agachaba ante mí, elegí un asiento, una muesca próxima a la copa.

De pronto, oí otro siseo. El árbol dejó de combarse y, poco a poco, se enderezó de nuevo. Con fastidio, repetí la orden. El haya se detuvo por unos segundos, y empezó a inclinarse hacia mí.

De nuevo, un siseo resonó en el aire. El árbol interrumpió su inclinación y volvió a ponerse derecho.

Noté que me ardían las mejillas. ¿Qué estaba ocurriendo? Cuando presioné los dedos contra el tronco, listo para intentarlo de nuevo, una risa clara y tintineante llegó a mis oídos. Al volverme, vi a una muchacha envuelta en una maraña de hojas, con unos ojos de un color azul grisáceo y una melena castaña y rizada. Un montón de zarcillos relucientes se enroscaban por todo el cuerpo confiriéndole una apariencia arbórea. Se me quedó mirando, con las manos apoyadas en su cinturón de hierbas entretejidas, sin dejar de reírse.

—¡Rhia! Debí suponerlo.

La muchacha ladeó la cabeza.

—¿Ya te has cansado de conversar con el haya? Vuelves a hablar como los celtas.

—Seguiría conversando con el haya si no nos hubieras interrumpido.

Rhia meneó sus rizos castaños, enredados en una maraña de hojas.

—Yo no te impido dialogar con el árbol. Solo que le des órdenes.

Exasperado, miré el haya, que ya había vuelto a enderezarse del todo; el viento le alborotaba sus hojas plateadas.

—Déjame, ¿quieres? —le pedí.

Rhia se negó, meneando sus rizos de nuevo.

—Necesitas a alguien que te guíe. Si no, podrías perderte. —Miró el haya con preocupación—. O cometer alguna imprudencia.

Torcí el gesto.

—¡No eres mi guía! Te sugerí que me acompañases, ¿recuerdas? Pero cuando lo hice, no imaginaba que intentarías entrometerte.

—Y cuando yo empecé a enseñarte la lengua de los árboles, no imaginaba que la emplearías para lastimarlos.

—¿Para lastimarlos? Pero ¿no ves lo que intento hacer?

—Sí. Y no me gusta. —Descargó el pie contra el suelo, aplastando la hierba—. Es peligroso e irrespetuoso obligar a un árbol a doblarse de ese modo. Podría hacerse mucho daño. O incluso morir. Cuando quieras sentarte en las ramas de un árbol, moléstate en trepar hasta allí.

—Sé lo que me hago.

—¡Entonces no has aprendido nada durante estas tres últimas semanas! ¿No recuerdas la primera regla que hay que seguir cuando se conversa con un árbol? «Escucha antes de hablar».

—Tú mira. Te enseñaré todo lo que he aprendido.

Rhia se acercó con decisión y me estrechó el codo con su robusta mano.

—A veces pareces un crío. Tan seguro de ti mismo, pero con tan poco juicio.

—Márchate —rabié—. ¡He salvado a este árbol! ¡Le he devuelto la vida! Puedo obligarlo a inclinarse si me place.

Rhia frunció el ceño.

—No, Merlín. Tú no has salvado al árbol. —Me soltó y señaló el instrumento que yo había dejado sobre la hierba—. Lo ha salvado el Arpa Florida. Tú solo eres quien se encarga de tocarla.

IIUNA BIENVENIDA APROPIADA

—¿Qué ha sido de su dulzura?

Me eché sobre la suave hierba fragante que alfombraba las amables lomas de la pradera, tratando de no golpearme la cabeza con el Arpa. Aunque mis ojos eran inservibles, mi segunda vista percibió de inmediato las generosas bayas rosáceas que Rhia tenía en la mano. Sabía que su pregunta hacía referencia a esos frutos, que no estaban lo bastante dulces para su gusto. Sin embargo, desde el día que discutimos por el haya, yo también me hacía esa pregunta a menudo, pensando no obstante en nuestra amistad.

Si bien acostumbraba a aparecer y desaparecer de improviso, Rhia nunca me dejaba solo demasiado tiempo. Siguió acompañándome por los montes y los valles, unas veces en silencio; otras, cantando. Siguió acampando cerca y compartiendo conmigo cuanto tenía para comer. Incluso siguió considerándose mi guía, aun siendo evidente que yo no necesitaba las indicaciones de nadie.

No obstante, a pesar de que siempre estuviera ahí, un muro invisible se había interpuesto entre nosotros. Aunque en cierto sentido viajábamos juntos, en realidad, íbamos cada uno por nuestro lado. Rhia se negaba a entenderlo, y eso me exasperaba. Me resultaba muy difícil explicarle la alegría que sentía cuando le devolvía la vida a la tierra, cuando restauraba su verdor con brotes y promesas. Cada vez que lo intentaba, ella me soltaba uno de sus sermones sobre el Arpa Florida. O, aún peor, me miraba como si quisiera atravesarme con los ojos. Como si ya supiera todo lo que yo pensaba y sentía, sin necesidad de preguntármelo. ¡Después de todo lo que había hecho por ayudarla! ¿Serían todas las muchachas tan endemoniadamente complicadas como ella?

Señalé el arbusto, las enredadas ramas cargadas de bayas rosáceas.

—Si no te gustan, ¿por qué sigues comiéndolas?

Sin dejar de arrancarlas de las ramas, me respondió:

—Por seguro que habrá alguna más dulce. Lo sé.

—¿Cómo lo sabes?

Rhia se encogió de hombros con despreocupación y se echó otro puñado a la boca.

—Mmmfff. Sencillamente, lo sé.

—¿Te lo ha dicho alguien?

—Una vocecita que oigo dentro de mí. Una vocecita que sabe de bayas.