7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

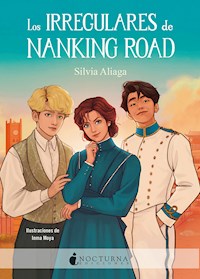

Todo el mundo sabe quién es Sherlock Holmes. Pero ¿quién conoce a los Irregulares, sus informantes callejeros? Tras la muerte del famoso detective, el grupo de los Irregulares se desintegra y Emma, una joven muy observadora, se traslada a la lejana Shanghái con su hermana mayor. Es hora de enderezar su vida y hacer algo de provecho. Allí conoce a Jonathan, el introvertido heredero del hotel donde trabaja, y a Shaoran, un chico encargado de la recepción. Y justo cuando parece que Emma ha encontrado por fin un poco de estabilidad, se topa con un enigma: unas inquietantes amenazas, unos huéspedes que no son lo que parecen... y un cadáver en la suite presidencial. Emma y sus nuevos amigos se ponen manos a la obra para intentar resolver el misterio contra reloj. Y así, sin darse cuenta, se enfrentarán al primer caso de los Irregulares de Nanking Road, la delegación asiática de la pandilla londinense.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© Silvia Aliaga, 2022

Representada por Tormenta

www.tormentalibros.com

© de las ilustraciones: Inma Moya, 2022

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: julio de 2022

ISBN: 978-84-18440-75-5

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Solo la verdad nos hace libres».

SHERLOCK HOLMES

Para todos los lectores que encontraron un refugio

en el 221B de Baker Street.

PROTAGONISTAS

LOS IRREGULARES DE NANKING ROAD

I

Londres, diciembre de 1893

La noticia se extendió con rapidez por toda la ciudad: el detective había muerto. Susurros en los salones de los clubes de caballeros, exclamaciones de sorpresa en las tabernas junto al Támesis y miradas incrédulas en las oficinas de la policía de Scotland Yard. Incluso en la Cámara de los Comunes, aquel día, no se hablaría de otra cosa. Algunos afirmaron haber escuchado el grito de dolor y rabia del otro hombre, el médico que vivía con él, cuando regresó a su casa y la encontró vacía. Se llegó a decir que rompió la cristalera de una de las ventanas del apartamento al lanzar con fuerza un objeto contra ella. Semanas después, según quien contase la historia, mencionaría que el objeto era un violín dentro de su funda.>

Esa parte nunca fue cierta. Nadie lanzó el violín de Sherlock Holmes por una ventana. En realidad, lo que John Watson lanzó, fuera de sí, a través de la cristalera del despacho del 221B de Baker Street, fue un simple pisapapeles. Una piedra pulida y pintada de verde, del tamaño de un puño y sin ningún valor, que solía decorar el escritorio de su compañero. Sin embargo, el resto de la historia era muy real: Sherlock Holmes estaba muerto y más que muerto. Su cadáver se había perdido en las profundidades del río Aar, en Suiza, a los pies de las cataratas de Reichenbach.

Emma Doyle acababa de cumplir quince años cuando la noticia aterrizó sobre Londres como un viento helado que recorrió las calles y arrasó con todo. Se encontraba con Wiggins, uno de sus amigos y el cabecilla del grupo, practicando sus técnicas de observación en el mercado de Covent Garden. Emma se había situado en la intersección de dos de los pasillos más concurridos, repletos de puestos de comida, y tras cincuenta segundos exactos contemplando su entorno, tratando de memorizarlo todo y a todos, había cerrado los ojos, siguiendo las instrucciones del chico.

—Muy bien —dijo Wiggins, a su lado—. ¿Cuántas cabezas de cerdo hay sobre el mostrador de la carnicería detrás de ti?

—Tres —contestó Emma, sin dudarlo, todavía con los ojos cerrados. A su alrededor, el sonido y los olores propios del mercado se intensificaron. Intentó no centrarse en eso, aquella era una prueba de observación y en su mente debía mantener fresco todo lo que había visto.

—Perfecto —contestó Wiggins. Aunque no podía verlo, por el tono de su voz Emma supo que su amigo había esbozado una leve sonrisa en su cara pecosa—. ¿Quiénes están atendiendo en el puesto de frutas y verduras de la esquina?

—Dos mujeres.

—Descríbemelas.

—Una de ellas aparenta cincuenta años, más o menos. Tiene el pelo corto y canoso, lleva una falda de lana y una mantilla gris. La otra parece su hija…

Supo que había metido la pata antes de que Wiggins la reprendiera.

—Háblame solo de lo que has visto. No necesito saber lo que parece. Nosotros no hacemos eso, no es nuestro trabajo sacar conclusiones.

La voz del detective sonó en la cabeza de Emma: «No necesito teorías, necesito hechos».

Abrió los ojos. Estaba cansada, tenía hambre y, si algo recordaba del puesto de frutas y verduras de aquella mujer y la que a todas luces era su hija, eran las relucientes manzanas verdes que se apilaban en un rincón. Wiggins la miró con hastío.

—Vamos, Emma, tienes que practicar. La última vez, en el caso del asesinato del vendedor de joyas, no te percataste bien del color de…

—No me lo recuerdes —le cortó ella. Había perdido una guinea por culpa de aquel ridículo error—. Olvídate de eso, ¿quieres? Te invito a una manzana.

Wiggins enarcó una ceja.

—¿Llevas dinero encima?

—Vamos, Wiggs —se rio Emma—. He robado cosas mucho más complicadas que un par de manzanas en un puesto del mercado, y tú también.

Aun así, por primera vez, se preguntó si merecía la pena intentarlo. Si quince años ya eran demasiados como para que la pequeña ladronzuela empezase a ser considerada una verdadera ladrona y acabase pasando la noche en un calabozo. En el fondo, sí que llevaba dinero suficiente para comprar un par de manzanas. Quizá ya no tenía demasiado sentido seguir tentando a la suerte. Por otro lado, pensó, para acabar en el calabozo primero tendrían que descubrirla. Hasta ahora nunca lo habían hecho.

Emma era distinta al resto de los Irregulares de Baker Street, el grupo de muchachos con el que había crecido, correteando por las calles del distrito de Marylebone y el de Regent’s Park. Debido a la insistencia de su hermana, siempre se las había apañado para mantener su pelo castaño limpio y bien peinado, y sus sencillos vestidos y botas en buen estado. Gracias a eso, aunque nadie la confundiría jamás con una de las jóvenes damas a las que en ocasiones se veía bajar y subir de los carruajes de aquel barrio, Emma siempre había dado una buena impresión a los adultos. Y por eso se había convertido en la mejor ladrona de los Irregulares.

Sin embargo, esta vez su amiga Mercedes frustró su intento y la sacó de su repentino dilema moral agarrándola del brazo y llevándola lejos de aquellas manzanas relucientes. Apareció de la nada, entre los clientes que se apelotonaban frente a los puestos, y se acercó a Emma y a Wiggins con paso decidido.

—Eh, Mercie, ¿qué mosca te ha picado? —se quejó Wiggins mientras su amiga los arrastraba hacia el exterior del mercado con poca delicadeza.

El rostro moreno de Mercedes, normalmente alegre, mostraba un gesto compungido.

—Ha pasado algo, venid conmigo.

En la calle, el frío calaba los huesos. Había empezado a nevar. Una nieve suelta y delicada que no llegaba a posarse en el suelo, pero que impregnaba Londres de un tono pálido, como si aquella mañana alguien hubiese frotado la realidad con un paño bañado en alcohol y el mundo se hubiese desteñido un poco.

Mercedes los guio hacia una esquina de la plaza del mercado de Covent Garden. Refugiadas del frío, junto a un portal, había un par de caras amigas. Dos más de los Irregulares de Baker Street: Freddy, la mano derecha de Wiggins, y Zoe, con su habitual ceño fruncido aún más marcado de lo normal. Emma los observó confusa.

—¿Qué ocurre?

Fue Zoe la que habló; el pelo rubio ceniza le caía por la cara y tapaba parte de su mirada, pero Emma la conocía lo bastante bien como para saber que había estado llorando.

—El detective ha muerto.

Emma se quedó sin aliento. Pocas horas después, todos descubrirían qué había pasado exactamente —los detalles de la persecución al profesor James Moriarty—, pero en aquel instante nada de eso importaba todavía y Emma no tenía muy claro cómo debía sentirse. El detective había muerto y, con él, su única fuente de ingresos fiable desde hacía más de seis años. Desde que eran niños, los Irregulares de Baker Street se dedicaban a proporcionar información a Sherlock Holmes, manteniéndolo al tanto de todos los cotilleos que jamás llegarían de otro modo hasta los oídos de un caballero respetable. Un chelín diario por sus servicios y una guinea si le ofrecían una pista válida. Sin embargo, eso no era lo que más le dolía. Sherlock Holmes rara vez había sido algo más que una figura distante para ella, nunca había intercambiado con él demasiadas palabras, pero su presencia en Londres y en su vida había sido un ancla, un recurso que sabía que podría utilizar cuando todo lo demás fallase. Alguien al que siempre podría pedir ayuda. Ahora, esa ancla se había soltado y ella navegaba a la deriva. El detective había muerto y el mundo de Emma Doyle estaba a punto de cambiar para siempre.

Contempló a sus amigos, sin ser consciente de que esa iba a ser la última vez que estarían todos juntos, y su voz sonó vacía y asustada cuando planteó la pregunta:

—Y ahora, ¿qué hacemos?

II

Alice Doyle recibió la noticia un poco más tarde que su hermana.

Mientras caminaba a paso ligero por las calles del barrio de Aldgate, en dirección a la oficina de correos, oyó a un tendero hablar en la puerta con una mujer, mencionando a Sherlock Holmes y unas cataratas de nombre exótico.

—Supongo que era cuestión de tiempo que alguien lo matara —comentó la mujer con cierta indiferencia mientras recolocaba al bebé que sujetaba en brazos—. Ese tipo de hombres no suelen llegar a viejos.

Alice se detuvo de golpe, bloqueada tras lo que acababa de oír. ¿Sherlock Holmes había muerto? No pudo evitar pensar en Emma y en si ya estaría al tanto. Estaba convencida de que así era: los Irregulares de Baker Street se enteraban de todos los rumores de la ciudad antes que nadie, por eso el detective solía contar con ellos. Alice nunca había simpatizado demasiado con los amigos de su hermana pequeña, un puñado de pequeños delincuentes con los que llevaba alternando desde que tenía uso de razón. Pero Baker Street y el resto de calles del barrio de Marylebone resultaban mucho más seguras que el East End, donde ambas vivían en un minúsculo apartamento de apenas una habitación en los bajos de un edificio ruinoso, y Alice prefería que Emma se alejase de allí durante el día, aunque a cambio corriese el riesgo de meterse en un montón de líos jugando a detectives y ladrones en la zona rica de la ciudad. Emma acababa de cumplir quince años y Alice tenía sus dudas sobre si, a estas alturas, su hermana pequeña prefería el papel de detective o el de ladrón. Los dos parecían encajar bien con sus habilidades.

A pesar de todo, Alice tenía otros asuntos en los que pensar en ese momento. La noticia de la muerte de Sherlock Holmes no había sido, ni mucho menos, lo más impactante que le había ocurrido aquella mañana. Primero, la repentina proposición de matrimonio. Después, la carta de su hermana. Su otra hermana, la que no compartía con Emma.

Reanudó la marcha rumbo a la oficina de correos, sujetando la carta con fuerza en su mano enguantada, dentro del bolsillo del abrigo. Alice tenía veintiún años, una edad más que suficiente para contraer matrimonio, y el hombre que se lo había propuesto era un buen tipo, y con mejor posición que ella, lo cual no era complicado. Se trataba de un sastre que vivía en Creechurch Lane y que había enviudado hacía menos de un año. Tenía un temperamento afable y, aunque casi le duplicaba la edad, aún podía resultar apuesto. Alice había visitado en un par de ocasiones su taller, para arreglar dos de sus vestidos con el fin de que los llevase Emma y para encargar que adaptaran un viejo abrigo de su padre a su propia figura. Aunque sabía que podría resultar un poco extraño ver a una mujer joven con un abrigo de hombre, no tenía dinero para comprarse uno nuevo.

Creciendo en el East End, sacando adelante a su hermana pequeña prácticamente sola tras la muerte de sus padres, Alice hacía tiempo que no se permitía perderse en ensoñaciones románticas. No esperaba que un príncipe azul la rescatase del cuchitril con olor a humedad y a hollín en el que vivía y le ofreciera un futuro brillante. Pero tampoco había esperado que su primera propuesta de matrimonio proviniese de un hombre al que apenas conocía, mientras le tendía las prendas que acababa de arreglarle y le enumeraba con una sonrisa cordial los motivos por los que aceptar aquello podría ser beneficioso para ella.

—Mis dos hijas necesitan una madre y tú pareces una muchacha sensata y ahorradora. Además, incluso podríamos tener nuestros propios hijos si tú quisieras. La casa en la que vivo te gustará, está justo encima de la sastrería. ¿Quieres subir a verla?

Alice no había subido a ver la casa. Sabía que todas y cada una de las mujeres que conocía —salvo, quizá, sus dos hermanas— la animarían a aceptar la propuesta de ese hombre. Ella se sentía mareada y egoísta por no hacerlo, el futuro de Emma también estaba en juego. Tras regresar a su apartamento, aturdida, y dejar las prendas sobre la cama, se había percatado de un pequeño sobre en el suelo, junto a la puerta. Alguien les había escrito. El sobre estaba marcado con el símbolo del correo internacional y Alice solo conocía a una persona que viviese fuera de Inglaterra. Leyó la carta de su hermana con emoción contenida: quizá no necesitaba un príncipe azul, al fin y al cabo. Margaret Turner, su hermana mayor, acababa de ofrecerle una salida. Una nueva vida.

Aceleró el paso, dejando atrás al hombre y la mujer que hablaban de la muerte de Sherlock Holmes, con la esperanza de llevar encima las monedas suficientes para mandar un telégrafo a la Concesión Internacional de Shanghái esa misma mañana.

III

Emma había vomitado tantas veces durante los últimos días que apenas tenía fuerzas para hacerlo una más. Poco después de partir, uno de los marineros la había visto arrodillada en la cubierta, con la frente apoyada en la regala y sin ser capaz de retener el contenido de su estómago, y le había dicho que todo mejoraría cuando saliesen al mar abierto y dejara de verse la tierra en el horizonte. Había mejorado, sí, pero llevaban más de una semana navegando y Emma aún se sentía mareada. Echaba muchísimo de menos el suelo firme de Inglaterra bajo sus pies.

Aunque debía admitir que, en otros sentidos, el barco salía ganando. Desde luego, el mar abierto olía mucho mejor que Londres y la gente allí parecía más satisfecha que en la ciudad, sin prisas por ir a ninguna parte, simplemente esperando que el barco hiciese su trabajo. No era un barco lujoso, como los modernos trasatlánticos cuyos diseños decoraban algunas de las postales que se vendían en el kiosco de prensa del Regent’s Park. Es más, cuando Emma por fin se había resignado al hecho de que su hermana y ella se marchaban a China, de entre todos los lugares posibles, había ido hasta allí y había robado una de esas postales para contemplarla y consolarse con la idea de que, al menos, el viaje en barco iba a ser interesante. Ni imaginaba entonces que su estómago sufriría tanto ni que ese tipo de transatlánticos dibujados en la postal, como su nombre indicaba, solo se utilizaban para cruzar el océano Atlántico rumbo a América.

El barco que las llevaba a Asia era más ligero y pequeño. La mayor parte de su interior estaba destinado a transportar mercancía, pero también tenía bastantes camarotes. La hermana de Alice, la señorita Margaret Turner, les había reservado un camarote de segunda clase y Emma no podía quejarse en ese sentido. La comida era buena, aunque ella no se había animado a probarla hasta el tercer día, cuando sus mareos ya no resultaban tan terribles, y el camarote estaba limpio. Resultaba sorprendente que la señorita Turner pudiera permitirse algo así. Sobre todo teniendo en cuenta que el barco contaba con pasajes más baratos que Emma y Alice hubiesen aceptado de buen grado.

—Creo que te quedaste con la hermana equivocada —le había dicho a Alice la primera noche, mientras ambas contemplaban el techo oscilante de su camarote desde una cama mucho más confortable que su colchón de Londres.

Alice había soltado una risita divertida y se había girado para observarla en la penumbra. Desde que se habían subido al barco, ella también estaba mucho más relajada, casi como antes de que sus padres muriesen y Alice tuviera que hacerse cargo de todo. La luz de la luna que entraba por el ojo de buey se reflejaba en su rostro bronceado. Alice tenía la piel tostada, incluso aunque nunca tomase el sol, y los ojos y el pelo de un color castaño cálido. Todo en ella era dorado, a diferencia de Emma, de piel clara, ojos azules y melena castaña oscura. Se preguntó si la señorita Turner se parecería a Alice. Eran hermanas, al fin y al cabo, aunque apenas se habían visto un par de veces en los últimos quince años.

En realidad, Emma y Alice no compartían vínculo sanguíneo. El padre de Alice y la madre de Emma se habían casado cuando Emma todavía estaba en el vientre de su madre y Alice era una niña de seis años. Emma no había conocido a ningún otro padre que aquel hombre ni a otra hermana que a Alice. Sin embargo, el señor Doyle también tenía otra hija: Margaret, bastante mayor que Alice. En la época en la que el señor Doyle volvió a casarse, Margaret ya tenía diecisiete años y trabajaba de doncella para una familia de Yorkshire. Nunca les había ido a visitar ni había llegado a conocer en persona a la nueva esposa de su padre, aunque intercambiaba correspondencia de forma puntual con él y con su hermana. Al poco tiempo, Margaret comenzó a usar en sus cartas el apellido de soltera de su difunta madre, recalcando todavía más la distancia entre ella y los Doyle. Emma aún recordaba la mirada de resignación de su padre cada vez que veía el nombre escrito en los sobres que recibían y que en cada ocasión parecían llegar de un país nuevo: la India, Perú o Estados Unidos. Los señores para los que trabajaba Margaret tenían negocios en todo el mundo y sus cartas resultaban apasionantes a ojos de una niña como Emma, que imaginaba a la señorita Turner como una exploradora salida de una novela de aventuras. Ahora, entrada en la treintena y asentada en la Concesión Internacional de Shanghái, donde trabajaba para una nueva familia británica, Margaret Turner les había ofrecido a ambas un empleo y un nuevo hogar al otro lado del mundo.

Emma observó a Alice y se preguntó cómo se sentiría al respecto. Esa tarde, estaban descansando en la zona de cubierta reservada a los pasajeros de segunda y tercera clase. Alice se encontraba de pie, con la espalda apoyada en una pared, vestida con un abrigo que había pertenecido a su padre y con una boina de lana calada hasta las orejas para protegerse del frío. Leía en silencio un periódico que alguien había abandonado en una de las tumbonas.

—¿Algo interesante? —preguntó Emma para llamar su atención. Le importaban muy poco las noticias del periódico, en realidad. No podían ser muy actuales, llevaban casi dos semanas en el barco.

—Hablan sobre la muerte de Sherlock Holmes. Dicen que perseguía a un delincuente, pero no dan demasiados detalles. No mencionan su nombre.

—Moriarty —contestó Emma con desgana—. James Moriarty. Era el jefe de una importante organización criminal.

Alice levantó la vista del periódico.

—¿Cómo sabes eso?

Emma se encogió de hombros.

—Llevaba un tiempo tras sus pasos. Todos lo sabíamos.

No tuvo que especificar que con «todos» se refería a ella y sus amigos, Alice estaba más que al tanto de sus andanzas.

—El periódico dice que él también ha muerto —le informó Alice—. ¿Eso también lo sabíais?

Emma asintió. La señora Hudson, la casera de Sherlock, se lo había contado a Freddy la misma mañana en la que llegaron las noticias. Freddy había dicho que la mujer estaba desconsolada aquel día. Sintió una punzada de nostalgia y desvió la mirada hacia su regazo, hacia el cuaderno y el lápiz que llevaba en la mano. Estaba sentada en una de las tumbonas de la cubierta y llevaba un buen rato intentando escribir en su cuaderno de notas, pero le resultaba imposible. En el fondo, sabía que esa falta de concentración no se debía solo al mareo.

El mundo que había dejado atrás en Londres, su mundo, se desmoronaba. Una parte dentro de ella se alegraba de huir, de saber que iba a encontrarse bien lejos cuando todo desapareciese por completo. Emma había sido la primera, pero todos y cada uno de los Irregulares de Baker Street acabarían abandonando aquellas calles que los habían visto crecer y emprenderían caminos distintos. Ahora ya nada les ataba a ese lugar y era un alivio no ser la última en quedarse atrás, viendo partir al resto.

Quizá resultaba obvio en su rostro que no estaba de buen humor, porque Alice dobló por fin el periódico y lo lanzó a una de las tumbonas vacías, antes de sentarse a su lado y rodearla con un brazo.

—He oído que en Shanghái, junto a los muelles, hay playas de arena y rocas —le dijo con una sonrisa alentadora—. Los ancianos y los niños suelen ir allí cuando hace bueno para pescar cangrejos. Después, encienden hogueras en la arena y asan los cangrejos. Muchas veces hay música y, si es un día de fiesta, fuegos artificiales.

Emma sonrió, a su pesar. Alice se estaba esforzando. Llevaba toda la vida esforzándose con ella.

—Suena maravilloso —le dijo, sujetando la mano libre de Alice—. Aunque ¿crees que los cangrejos de Shanghái sabrán como los del Támesis?

Alice exageró un gesto de desagrado y Emma se echó a reír.

—Dios santo, ¡espero que no!

IV

El día en que Hubert Jelinek conoció a las hermanas Doyle, ellas acababan de llegar al hotel en el que él trabajaba, situado en Nanking Road, en medio de la Concesión Internacional de Shanghái. Lo primero que pensó fue que esas dos jóvenes no podían encontrarse más fuera de lugar en un sitio como aquel.

El barco en el que Alice Doyle y su hermana pequeña habían viajado, desde Inglaterra hasta China, apenas había atracado en el puerto hacía un par de horas y parecían impresionadas por la bulliciosa calle que se desplegaba a su alrededor. Hubert no podía culparlas, de todos modos. La Concesión Internacional de Shanghái reunía a mercaderes y hombres de negocios de todo el mundo, especialmente de Inglaterra y Estados Unidos, pero también de otros países de Europa, Asia y América. Con su ecléctica mezcla de culturas y estilos arquitectónicos, Nanking Road resultaba cautivadora y extravagante incluso para él, que llevaba diez años viviendo allí.

Lo segundo que pensó Hubert Jelinek al conocer a las hermanas Doyle fue que la más joven de las dos, Emma Doyle, no debía de tener más de quince años, la misma edad que tenía él cuando su mundo entero se vino abajo.

Lo que pasó en Karlovy Vary

Primera parte

Había conseguido acorralar al pequeño pájaro en una esquina. El animalillo se ocultaba detrás del toldo colorido de un tenderete, revoloteando tras la tela y sin ser capaz de emprender el vuelo. Hubert sospechaba que alguien le había cortado algunas plumas para que no pudiera hacerlo. Lo poco que había podido vislumbrar del ave, piando confusa entre los tenderetes de comida, licor y obleas del mercadillo vespertino frente al Gran Balneario, le había hecho pensar que se trataba de uno de esos pájaros exóticos que solían traer los turistas extranjeros que visitaban Karlovy Vary. No sabía cómo el pajarillo había sido capaz de llegar hasta allí y de cuál de las lujosas mansiones de aquella calle se había escapado, pero estaba claro que, si no se lo llevaba, no conseguiría permanecer con vida mucho más tiempo. Si no se daba prisa, acabaría aplastado por el zapato de un transeúnte o en la tripa de algún gato.

—Vamos, pequeño. —Hubert se acercó con cuidado y se agachó bajo el puesto de frutas escarchadas—. Solo quiero ayudarte.

En un movimiento rápido, retiró el toldo tras el que se ocultaba el animal, consiguiendo atraparlo entre las manos antes de que saliese huyendo de nuevo. Lo contempló con una mezcla de triunfo y fascinación. Era precioso, con el pico curvado hacia abajo y las plumas de colores brillantes. Lo envolvió con cuidado entre las faldas de su camisa y emprendió el camino a casa.

Hubert vivía con su familia en las afueras. Karlovy Vary, la pequeña ciudad del Reino de Bohemia, en el corazón de Europa, rebosaba de actividad aquella tarde. Los visitantes que se alojaban allí durante todo el verano, y aquellos que habían venido tan solo unos días para contemplar por sí mismos sus famosos balnearios, caminaban por las calles adoquinadas disfrutando de las melodías de los músicos ambulantes y ojeando las delicias de los puestos del mercadillo. A sus quince años, Hubert se sentía el muchacho más afortunado del mundo por haber nacido en una ciudad como aquella. Una ciudad repleta de hoteles esplendorosos y que damas tan elegantes y caballeros tan admirables ansiaban visitar, año tras año. Esa tarde, mientras regresaba a casa con el pajarillo de colores en la mano, Hubert no hubiese deseado vivir en ningún lugar que no fuera Bohemia y, dentro de Bohemia, en ninguna ciudad que no fuera la radiante Karlovy Vary.

En la parte trasera del taller de su madre, en un pequeño patio al aire libre que conectaba con uno de los bosques de pinos que rodeaban la ciudad, Hubert había colocado una vieja jaula de pájaros. En ese momento vivían en ella un jilguero cuya ala izquierda no se había terminado de curar del todo y un pájaro cantor de color verde que, al igual que el pájarillo exótico que acababa de encontrar, parecía incapaz de valerse por sí mismo. Hubert introdujo con suavidad al recién llegado en la jaula y se quedó un rato observando, asegurándose de que no suponía una amenaza para los otros dos. Aunque resultaba un poco más grande que ellos, se mostraba bastante pacífico y pareció relajarse dentro de la jaula al encontrarse libre del agarre de Hubert.

Iba a tener que acercarse al mercado de flores y pájaros si quería averiguar qué comía un animal así. Esperaba que, por el momento, la fruta y las semillas de las que se alimentaban los otros fuesen suficientes. Mientras se planteaba sus posibilidades, oyó la voz de su madre desde dentro de la tienda.

Acudió a su llamada, arreglándose la camisa que seguía suelta desde que había protegido en ella al pájaro. Allí, tras el mostrador de la pequeña tienda, su madre atendía a un hombre que Hubert no había visto nunca. Sus ropas le delataban como un criado de alguna casa importante de la ciudad. No era extraño verlos por allí. La familia materna de Hubert era una de las pocas en Karlovy Vary que no se dedicaban al negocio de las aguas termales ni del cristal. Su abuelo había trabajado siempre arreglando maquinaria. Motores, sobre todo, pero también bicicletas, relojes y cualquier otro engranaje que necesitase reparación. Después de su muerte, su madre había mantenido la tienda y el taller. En ocasiones, incluso recibían clientes de Praga y otras ciudades vecinas. Sobre el mostrador, ella estaba envolviendo en un paño un reloj de bolsillo y se lo entregaba al hombre. Este se despidió con cortesía y abandonó la tienda. Hubert contempló cómo se marchaba a través del cristal del escaparate. Al otro lado, la discreta calle de las afueras de la ciudad, tan diferente a las hermosas y abarrotadas avenidas del centro, resplandecía bajo la luz de principios de septiembre.

—Necesito que vayas a ver al Bisognosi —le indicó su madre mientras señalaba un pequeño bulto, envuelto esta vez en un elegante pañuelo de caballero, que descansaba sobre el mostrador. Bajo el mismo, había un sobre cerrado.

Hubert asintió con aprensión, estirando el brazo para coger el bulto y el sobre. Estaba acostumbrado a ese tipo de recados, pero no por ello le resultaban menos desagradables. Los hombres que deseaban contratar los servicios del Bisognosi casi nunca se citaban directamente con él: sabían que cualquiera de los negocios abiertos al público de la ciudad servía de intermediario. Todo el mundo allí, de un modo u otro, se encontraba bajo el control y la protección del Gran Jefe de Artesanos.

—No te retrases —le advirtió su madre—. Ni te entretengas. Me da igual si te encuentras en la fábrica con tu padre o con alguno de tus amigos. Vuelve a casa cuando termines, necesito que te quedes con tu hermano.

Hubert se esforzó por reprimir la oleada de frustración. Su hermano pequeño, de apenas tres años de edad, a veces era una verdadera molestia. Le hubiese encantado pasar el resto de la tarde vagando por el centro de la ciudad, escuchando música y contemplando los carruajes de los visitantes. Resignado, abandonó la tienda rumbo a El Gran Pantaleone, la fábrica de cristal del Bisognosi, al otro lado de Karlovy Vary.

«El Bisognosi» no era el verdadero nombre del Jefe de Artesanos de Karlovy Vary. Simplemente, había decidido adoptar ese apodo. Tampoco «Jefe de Artesanos» era el nombre más adecuado para describir su función. El Bisognosi era un jefe criminal, por mucho que se ocultase en el despacho de una fábrica de cristal. Era un hombre de origen italiano que se había instalado allí hace décadas, adquiriendo una de las fábricas más importantes de la ciudad, que había entrado en bancarrota, y transformándola en un negocio próspero que eclipsaba a cualquier competidor. Entremedias, se rumoreaba, también había participado en negocios mucho más cuestionables. Aun así, la mayor parte de la ciudad lo respetaba y le solicitaba empleo y favores.

De hecho, el padre de Hubert era uno de sus empleados y admiraba a su jefe por encima de todas las cosas. Solía repetir con orgullo que en varios de los palacios de la realeza europea usaban vasos de cristal de El Gran Pantaleone. Hubert, sin embargo, hubiese preferido que su padre trabajara en el taller y en la tienda, junto a su madre.

Entró a la fábrica por una de las puertas laterales que daba a las oficinas. La mayoría de las familias originarias de Karlovy Vary se conocían entre sí y, cuando Hubert explicó el motivo de su visita y de quién era hijo, no tuvo problemas para llegar hasta el despacho principal. El Bisognosi tenía su centro de operaciones allí, sobre la fábrica. Mientras esperaba en una estancia decorada con pesadas cortinas y enormes alfombras, que recordaban más a una decadente mansión veneciana que a las casas funcionales y luminosas de Karlovy Vary, Hubert pudo escuchar los sonidos de los artesanos, moldeando y golpeando el cristal caliente debajo de él.

Apenas llevaba unos minutos esperando, cuando la puerta del despacho se abrió. De allí salió un hombre al que todos conocían bien en la ciudad, a pesar de que no vivía en ella la mayor parte del tiempo: Sebastian Moran, la mano derecha del Bisognosi.

Era un hombre alto, de no mucho más de treinta años, de hombros fornidos y aspecto desarreglado. Era de origen inglés y solía visitar Karlovy Vary de forma intermitente. Hubert nunca había simpatizado demasiado con él. Su padre le había explicado en una ocasión que Sebastian Moran había servido en el ejército británico, pero había sido expulsado hace tiempo. Siempre que Hubert lo veía, solía emitir un leve tufo a alcohol. Además, observaba a las mujeres con una mirada lasciva y provocadora que le resultaba repugnante. La idea de que el Bisognosi confiase en él para que gestionara sus asuntos hacía que a Hubert le gustase todavía menos el jefe de su padre.

Aquel día, Sebastian Moran no iba solo. Junto a él, se encontraba otro hombre de aspecto mucho más pulcro; alto y delgado, de mirada penetrante y frente orgullosa. Hablaban en inglés y Hubert no pudo entender bien lo que se decían, pero sí llegó a comprender el nombre con el que Sebastian Moran se dirigió al desconocido, con un gesto de cortesía: profesor Moriarty.

Resulta curioso cómo el tiempo acabó dando perspectiva a esta historia. Ese nombre no significó nada en aquel momento para él. Doce años después, cuando ya estaba viviendo muy lejos de allí, esforzándose en reprimir cualquier recuerdo relacionado con Karlovy Vary y todo lo que había dejado atrás, Hubert escuchó en boca de una muchacha llamada Emma Doyle que el profesor James Moriarty estaba muerto, que un hombre llamado Sherlock Holmes lo había matado.

Solo así, Hubert Jelinek, que para entonces ya utilizaba un apellido distinto, pudo empezar a dormir en paz por las noches.

V

Sustituir el balanceo del barco por el familiar traqueteo de un coche de caballos fue un agradable cambio para Emma. Uno de los empleados del hotel donde trabajaba la señorita Turner, y donde ellas iban a residir a partir de ahora, había ido a buscarlas al puerto y había cogido las maletas para subirlas al carruaje. Emma casi se sentía de la realeza en ese mismo momento. Se alegraba enormemente de que Alice la hubiese obligado a trenzarse el pelo en condiciones y de que se hubiesen puesto ambas sus mejores vestidos. El trabajador del hotel, un hombre de mediana edad de barba rojiza, aspecto afable y acento irlandés, llevaba un uniforme elegante y el caballo que tiraba del carruaje tenía un pelaje cuidado y pulcro. El propio carruaje relucía por dentro y por fuera. Emma se moría de ganas de llegar al hotel y comprobar si allí todo seguía siendo tan majestuoso.

—Fíjate en esas casas, Alice —le susurró a su hermana, señalando las fachadas rojas a ambos lados de la calzada—. ¿Crees que el Hotel Belgravia será así?

Alice echó un vistazo por encima de ella, a través de la ventanilla. Emma nunca había visto nada semejante. En Shanghái todo parecía muy distinto a Inglaterra. Muchas de las casas eran de madera pintada de color rojo y tenían los techos cubiertos de vistosas tejas de cerámica, con aleros anchos y esquinas inclinadas hacia arriba. También había construcciones más modestas, de simple madera sin tratar y techos sencillos, pero todas ellas tenían un estilo inconfundible, tan diferente al de las londinenses, que Emma no pudo más que sonreír fascinada.

También el aire era distinto. Especias, tierra sin asfaltar y el tenue olor a brisa marina al que Emma ya se había acostumbrado. Había vendedores de pescado a ambos lados de la calle y carretas enteras de madera cruzaban la calzada.

Alice le sonrió, sus ojos también brillaban de entusiasmo.

—Shanghái es precioso, ¿verdad? Aun así, siento decepcionarte, pero dudo que el Hotel Belgravia se parezca demasiado a estos edificios.

Cuando el cochero se desvió y les anunció que estaban a punto de entrar a la Concesión Internacional, el panorama cambió un poco. De repente, Emma detectó construcciones que le resultaban mucho más familiares: fábricas enormes con chimeneas estrechas que expulsaban hileras de humo blanco hacia el cielo, lujosos casinos, hoteles y grandes almacenes. Las residencias chinas tradicionales, semejantes a las que habían visto a lo largo de la ciudad, se mezclaban con los edificios de estilo occidental. Las calles de la Concesión Internacional estaban a rebosar de viandantes y de carros de caballos. Rostros europeos y orientales hablando en un sinfín de idiomas. El inglés y el dialecto de Shanghái parecían predominar entre los demás, pero no eran los únicos que se escuchaban. Emma reconoció voces en italiano y en portugués. Una mujer china, que empujaba un carro repleto de lo que parecía un extraño tipo de fruta, reprendió a unos niños que habían cruzado la calzada corriendo y obligado a un hombre en bicicleta a frenar en seco. El hombre disculpó a los niños con una sonrisa indulgente e intercambió unas palabras en inglés con la mujer. Él hablaba con acento norteamericano, ella le sonreía de un modo afable. Detrás de ellos, Emma vio lo que parecía un templo religioso. La fachada estaba decorada con láminas de oro y, en la puerta, unos hombres quemaban incienso y se descalzaban antes de entrar. No muy lejos de allí, en una sala de conciertos situada en medio de una enorme avenida, se anunciaba una actuación de vodevil para aquella noche. Emma no tenía ni idea de lo que era un vodevil y pensó en preguntárselo a su hermana, pero en ese momento el carruaje frenó en seco, tras escucharse el relincho del caballo y el grito del cochero exclamando algo, alarmado, primero en shanghainés y después en inglés.

—¿Se encuentra bien, señor? —dijo el cochero, apresurándose a bajar del carruaje.

Emma y Alice, todavía impactadas por el brusco frenazo, intercambiaron una mirada y lo imitaron. Fuera, un pequeño grupo de transeúntes rodeaban a un hombre que se hallaba arrodillado en el suelo, mirando a su alrededor con aspecto aturdido, como si no acabase de ser consciente de lo que había pasado. El cochero se agachó junto a él y le repitió una y otra vez lo mucho que lamentaba lo ocurrido.

—No le he visto… Le aseguro que estaba mirando al frente, pero no le he visto aparecer… ¿Se ha hecho daño?

—Creí que su caballo iba a arrollarme —murmuró el hombre, lastimero. Vestía con un mono de trabajo algo descolorido, hablaba con acento del norte de Inglaterra y parecía tener unos cincuenta años. Intentó levantarse y compuso un gesto de dolor mientras se llevaba la mano al hombro izquierdo—. Creo… Creo que me he fracturado algo.

El cochero del hotel parecía derrotado. Le pidió que no se moviera antes de que le viese un médico.

—No puedo quedarme aquí —insistió el hombre, e hizo ademán de levantarse de nuevo. Algunos de los presentes se adelantaron para obligarle a permanecer sentado—. Mi turno en la fábrica empieza en media hora; si no llego puntual, me despedirán.

En ese instante, otra persona se abrió paso entre el círculo de curiosos. Un joven chino.

—Déjeme que le examine, soy ayudante de médico —se ofreció.

Se arrodilló junto al hombre herido y le tanteó con las manos varias partes del cuerpo. Todos los presentes los contemplaron en silencio. Tras un buen rato, el joven se levantó.

—Las piernas y la columna parecen estar bien, pero el hombro se le ha dislocado. Necesita que se lo coloquen antes de que la articulación sufra un daño mayor. —El cochero soltó un gemido, como si fuese él el del hombro dislocado y no el hombre del suelo. El joven chino siguió hablando—: Mi maestro vive fuera de la Concesión, pero no está muy lejos. Si me acompaña, podrá arreglarle el hombro. Ni siquiera tardará mucho.

—Vaya con él —intervino una de las mujeres que estaban contemplando la escena—. No puede trabajar en estas condiciones.

—No tengo dinero para pagar a ningún médico —se quejó el hombre mientras volvía a llevarse la mano al hombro.

—¡Yo lo pagaré! —dijo el cochero, en ese momento. Regresó al pescante del coche de caballos y cogió una alforja de cuero que había dejado allí. Rebuscó en ella y sacó una bolsa de tela mucho más pequeña. Se la tendió al joven ayudante de médico—. Acabo de cobrar el sueldo de las dos últimas semanas, está intacto. ¿Hay suficiente ahí para que traten a este hombre?

El ayudante revisó el interior de la bolsa y asintió.

—No puedo aceptarlo… —gimió el hombre del suelo.

—¡Quédeselo! —insistió el cochero—. Si sobra algo, utilícelo para comer un buen plato caliente. Yo puedo apañármelas hasta la próxima paga. Trabajo en un hotel y allí las cocinas siempre están abiertas para los empleados. Vaya con este joven para que le puedan recolocar el hombro.

El inglés se levantó a duras penas con otro gesto de dolor. Emma recogió la gorra de pana que se había quedado abandonada sobre la calzada y se la ofreció.

—Gracias, muchacha —murmuró él, colocándose la gorra en la cabeza—. Joven, lléveme entonces con su maestro.

El hombre se apoyó contra el ayudante del médico y, poco a poco, se alejaron de la bulliciosa calle en dirección a lo que Emma supuso que era una de las salidas laterales de la Concesión Internacional. El pequeño grupo de curiosos que se había reunido no tardó en dispersarse.

—Vaya susto —susurró Alice, impactada, cuando se quedaron los tres a solas—. Menos mal que no ha ido más allá de un hombro dislocado. ¿Se encuentra usted bien? —le preguntó al cochero, que contemplaba el lugar por donde se habían marchado los dos hombres con la mirada compungida.

—Le prometo que estaba prestando atención —repitió él—. Salió de la nada…

Alice le dio un par de palmaditas torpes en el hombro, tratando de consolarle.

—Son cosas que pasan, ha hecho por él más que suficiente. Le ha dado todo el dinero que tenía.

—Es una suerte que justo hoy sea día de paga en el hotel —contestó el cochero tras animarles a que volvieran a subir al carruaje—. De no ser así, apenas habría llevado nada encima.

—Sí, una verdadera suerte… —murmuró Emma en voz baja.

Alice le lanzó una mirada interrogante, advirtiendo el tono cínico de su voz. Emma le hizo un gesto con la mano para quitarle importancia al tema y ambas se acomodaron en sus asientos. No quería darle más vueltas al asunto, tenía otras cosas en las que pensar, como su inminente llegada al Hotel Belgravia. Pero Emma creía haber notado cómo, cuando se la había ofrecido, aquel hombre había hecho ademán de recoger su gorra con la mano izquierda, la del hombro lesionado, antes de recular con rapidez y cambiar a la derecha. En ningún momento, durante ese pequeño gesto casi imperceptible, había mostrado una expresión de dolor.

Después del accidentado intermedio, el carruaje siguió adelante. Tras unos minutos más de traqueteo, se detuvo frente a un enorme edificio de paredes blancas, típicamente inglés, que bien podría haber estado situado en medio de Regent Street en lugar de en aquella calle tan pintoresca.

—Ya hemos llegado —anunció el cochero, bajando del asiento del conductor con un suspiro de alivio y tendiendo la mano a Emma para ayudarla a salir del coche—. El Hotel Belgravia.

Quizá resultaba un poco decepcionante que, en un lugar tan increíble, repleto de novedades excitantes y prometedoras, su nueva residencia fuese un edificio tan innegablemente londinense. Aun así, Emma sintió un pinchazo de emoción. Jamás se hubiera imaginado vivir en un sitio tan lujoso. El Hotel Belgravia estaba presidido por una enorme escalinata cubierta por una alfombra de color rojo oscuro. Sobre ella, un hombre con el uniforme de botones abría la puerta a una elegante pareja que en ese momento abandonaba el lugar. Emma y Alice intercambiaron una mirada, emocionadas. Después, se despidieron del afable cochero, que les dedicó una sonrisa avergonzada. Cuando se quedaron a solas, Alice se enderezó, carraspeó un poco mientras se quitaba la gorra de punto que llevaba sobre la cabeza, y entonces se acercó al botones de la entrada.

—Mi hermana, la señorita Margaret Turner, nos debería estar esperando —dijo con voz insegura.

No era habitual ver a Alice tan nerviosa, pero Emma debía de admitir que ella también empezaba a sentir un pequeño retortijón en las tripas. El hotel resultaba muy intimidante y estaba a punto de conocer a la señorita Turner, por fin.

De repente, le sobrevino un extraño temor: se preguntó si la señorita Turner la odiaría. Emma se había quedado con su hermana, al fin y al cabo. Llevaba quince años disfrutando de Alice, durmiendo a su lado, permitiendo que la cuidase y se preocupase por ella, mientras que Margaret y Alice llevaban ese mismo tiempo sin verse apenas.

En ese momento, casi como si hubiera podido percibir que acababan de preguntar por ella, Margaret Turner hizo su aparición. Se asomó por la puerta principal del hotel y contempló a Alice y Emma con una sonrisa.

—¡Por fin estáis aquí! —las saludó.

A su lado, Alice le devolvió una sonrisa menos vibrante y más nerviosa que la de su hermana.

—Hola, Meg.

Margaret bajó los escalones que les separaban y sujetó la cara de Alice con las manos, para observarla detenidamente.

—Estás más delgada que la última vez, pero supongo que eso tiene fácil solución —le dijo con el ceño un poco fruncido. Tenía un leve acento, no del todo inglés, no del todo de ningún sitio. La forma de hablar propia de alguien que nunca se ha quedado demasiado tiempo en el mismo lugar—. Aquí volverás a comer como Dios manda. —Continuó evaluándola un rato más—. Tienes los pómulos de papá y el color de piel de mamá. Te llevaste lo mejor de ambos.

Alice soltó una carcajada, con la cara mecida entre las manos de Margaret. Pese a que aún no se había dirigido a Emma —y, por tanto, esta todavía no había podido descartar la teoría de que aquella mujer la odiase—, Margaret Turner se ganó su simpatía en ese mismo instante. Alice no estaba acostumbrada a recibir elogios por su color de piel tostado. Todo el mundo se empeñaba en repetirle lo bonita que sería si evitase un poco más el sol y utilizase algún remedio medicinal para palidecer. Emma se pasaba el tiempo intentando convencer a Alice de que aquello era una estupidez y se alegraba de darse cuenta de que su otra hermana también estaba de su parte.

Margaret no tenía la piel tostada, aunque tampoco era especialmente pálida. Tenía una figura generosa, de espaldas anchas y rostro atractivo. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás en un moño impecable y su vestido azul marino, si bien resultaba funcional, estaba confeccionado a medida, con una tela gruesa y de buena calidad. No se parecía a la elegante huésped del hotel que acababa de abandonar el lugar del brazo de su esposo, pero sí que parecía el tipo de mujer suficientemente bien posicionada a la que Emma en Londres hubiese analizado con detenimiento, por si dejaba desatendido su bolso durante unos segundos.

Por fin, Margaret soltó a Alice y se dirigió a Emma. Su mirada se deslizó de arriba abajo, de forma rápida, antes de volver a posarse sobre sus ojos. Esta vez no sonreía, mantenía una expresión analítica. Emma le sostuvo la mirada durante unos segundos. Sospechaba lo que aquella mujer estaba pensando: se estaría preguntando si Emma había heredado esos ojos azules, tan diferentes a los de ellas, de su madre o de su verdadero padre. Se esforzó por no dejar de mirarla. Finalmente, Margaret sonrió y Emma respiró aliviada. Parecía haber pasado la prueba, aunque no tenía muy claro qué clase de prueba había sido esa.

—Creo que tú y yo vamos a llevarnos bien —comentó Margaret a modo de saludo.

—Eso espero, señorita Turner —contestó Emma, tratando de reunir la mejor versión de sí misma, la de la chica con buenos modales que siempre complacía a los adultos a los que planeaba birlarles el reloj de bolsillo o la bolsa de monedas.

Alice, detrás de Margaret, puso los ojos en blanco.

—No te fíes de ella cuando actúa así, Meg.

Emma iba a protestar porque, para variar, no tenía segundas intenciones y quería causar una gran impresión. En ese momento, Margaret esbozó una sonrisa de medio lado.

—Tranquila, estoy acostumbrada a tratar con jovencitos descarados. Me gustan, de hecho. Yo solía ser así y comprobarás que en el hotel también hemos contratado a alguno. Hablando de eso… ¡Shaoran! ¿Dónde te habías metido?

Emma se dio la vuelta en dirección a la mirada de Margaret. Bajo las escalinatas, un muchacho de más o menos su edad las observaba un poco confuso.

—Lo siento, señorita Turner —comentó él. Era chino y hablaba un inglés impecable. Emma empezaba a sospechar que todo el mundo allí lo hacía—. El señor Čech quería que lo acompañase fuera de la Concesión para resolver un asunto.

Margaret enarcó una ceja en dirección a Shaoran.

—¿Y ninguno de los dos ha tenido en mente avisarme de que ibais a desaparecer toda la mañana? El señor Čech no está a mi cargo, ni mucho menos, pero tú sí y tienes trabajo pendiente. ¿Dónde está él, por cierto?

—Viene ahora, unos clientes del hotel lo han parado justo antes de entrar a Nanking Road y me he adelantado porque sospechaba que usted podría necesitarme.

Shaoran esbozó una sonrisa encantadora y Margaret Turner soltó un bufido, pero ya no parecía tan molesta. Emma contempló al muchacho con admiración. Había utilizado bien sus cartas para evitar una mayor reprimenda. Parecía uno o dos años mayor que ella, como mucho. Tenía el pelo ondulado y oscuro, que le caía por la frente, y un rostro agradable. Él debió percatarse del escrutinio, porque en ese momento sus miradas se cruzaron y la sonrisa del chico se tambaleó un poco; ya no era tan radiante y descarada, pero sí quizá un poco más auténtica. Emma le devolvió la sonrisa.

Casi podía escuchar la voz de Alice y lo que le advertiría cuando se quedasen a solas: «Ni se te ocurra —le diría—. No involucres a este muchacho en una de tus locuras».

—Ve dentro —ordenó Margaret a Shaoran—. Hay trabajo para ti en recepción. Después, sube a la casa por si Jonathan necesita algo más.

—Sí, señora —contestó él, y lanzó una nueva mirada curiosa a Emma, mientras pasaba por su lado, antes de desaparecer dentro del hotel.

Cuando Shaoran se hubo marchado, Margaret se dirigió de nuevo hacia ellas y se adelantó un poco para coger la maleta que el cochero había colocado a sus pies, rechazando la ayuda del botones que se encontraba en la puerta.

—Vamos, os enseñaré todo… —Apenas se habían movido cuando otra figura hizo su aparición en las escalinatas—. Oh, el que faltaba…