Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mestas Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Los mejores cuentos de…

- Sprache: Spanisch

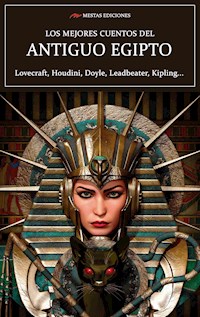

Descubra las mejores historias del Antiguo Egipto.

La fascinación por Egipto va en aumento desde la antigüedad hasta nuestros días. Hablar del país del Nilo es referirse a sus misterios, riqueza cultural y mitología. Bajo sus arenas yacen todavía enigmas sin descifrar, lo que propicia que el imaginario colectivo vaya creando e inventando leyendas apócrifas que van anidando en las mentes de las personas. Sobre todo en las de los escritores; muchos son los que han escrito acerca de la tierra de los faraones cautivados por todas las incógnitas que le rodean. Egipto sigue siendo un sueño que fomenta la creatividad.

En este libro hemos querido recopilar las mejores historias inspiradas en esta civilización. Aquí encontrará obras maestras como

El extraño, de H. P. Lovecraft y

Bajo las pirámides del mismo autor, escrito conjuntamente con el magnífico ilusionista y escapista Harry Houdini (una pieza casi inédita en nuestro idioma),

El anillo de Thoth y

El pectoral del pontífice judío, de Arthur Conan Doyle,

Reyes muertos del premio Nobel Rudyard Kipling..., etc.

Sumérjase en estas cuentos clásicos y déjese llevar por la historia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 229

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Portada

Pagina del titulo

INTRODUCCIÓN

¿Quién no ha soñado con viajar en el tiempo y sumergirse en las cristalinas aguas del mar rojo en busca de tesoros, visitar la Gran Pirámide de Guiza (y sus hermanas pequeñas, las de Kefrén y Micerino) o adentrarse en las majestuosidad del Museo del Cairo? ¿Quién no ha soñado con mil y una aventuras a lomos de un camello atravesando el desierto, vivir un crucero por uno de los ríos más grandes del mundo o surcar sus cielos para ver la inmensidad de reliquias arquitectónicas?

La fascinación por Egipto crece y crece incansablemente desde la antigüedad hasta nuestros días. Hablar del país del Nilo es referirse a sus misterios, riqueza cultural y mitología. Bajo sus arenas yacen todavía enigmas sin descifrar, lo que propicia que el imaginario colectivo vaya creando e inventando leyendas apócrifas que van anidando en las mentes de las personas. Sobre todo en las de los escritores; muchos son los que han escrito acerca de la tierra de los faraones cautivados por todas las incógnitas que le rodean. Egipto sigue siendo un sueño que fomenta la creatividad.

En este libro hemos querido recopilar las mejores historias inspiradas en esta civilización. Aquí encontrará obras maestras como El extraño, de H. P. Lovecraft y Bajo las pirámides escrita por el mismo autor conjuntamente con el magnífico ilusionista y escapista Harry Houdini (una pieza casi inédita en nuestro idioma), El anillo de Thoth y El pectoral del pontífice judío, de Arthur Conan Doyle, Reyes muertos del premio Nobel Rudyard Kipling, El templo abandonado, de Charles Webster Leadbeater, y El vaso de alabastro y Los ojos de la Reina de Leopoldo Lugones.

Faraones, pirámides, magos…, misterio, thriller, terror, ciencia ficción, drama, esoterismo…, historia, cultura, ambiente exótico…, ¿qué más podemos pedir a unos relatos que no solo nos entretendrán, sino que nos harán «sentir»? Pero «sentir» en el termino más absoluto de la palabra, ya que en muchos de ellos pasaremos miedo, zozobra, admiración, alegría, y una ingente cantidad de sensaciones muy parecidas a las que sentimos en un cine cuando vemos una película.

El arte de narrar es intrínseco al ser humano desde el principio de los tiempos. Desde siempre el hombre ha sentido esa necesidad de «contar» (ya sea en ficción o siendo fiel a la realidad). Y ha sido tan importante ese imperativo como la misma necesidad de escuchar o leer lo que otros cuentan. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos esas cosas? ¿Por qué «necesitamos» historias que complementen la nuestra propia? Quizá sea debido a que el ser humano aprende a partir de lo «ya vivido» y porque, como dice la ciencia, para nuestro cerebro el simple hecho de imaginar representa una experiencia mentalmente igual que si esa misma realidad la viviésemos físicamente.

En innumerables culturas se transmiten las enseñanzas a través de breves cuentos o fábulas, siempre tratando de que sea el oyente quien extraiga sus propias conclusiones. En la recopilación de Los mejores cuentos del Antiguo Egipto es posible que usted no descubra enseñanzas de forma directa, que piense que cada una de las historias no tiene más fin que el de la diversión, y es posible que usted esté en lo cierto, pero déjeme decirle que al final toda historia tiene una enseñanza que otorgarle, sea del género que sea, de lo contrario no perderíamos ni un minuto de nuestro tiempo en ellas, ni en leerlas, ni en contarlas ni en inventarlas.

En cualquier caso, le deseo que disfrute lo máximo posible con los grandes magos de la escritura que componen este libro, pero también que se maraville, e interese, por una las civilizaciones más apasionantes de la historia universal.

El editor

EL ANILLO DE THOTH

Arthur Conan Doyle

EL ANILLO DE THOTH

El señor John Vansittart Smith, F. R. S., con domicilio en el 147 A de Gower Street, era un hombre de una fuerza de voluntad y una altura de juicio que podrían haberlo llevado hasta la cima profesional de los investigadores científicos. Pero fue la víctima de su propia ambición universitaria, que lo empujó a pretender destacar en todo tipo de campos en lugar de lograr el éxito en uno determinado. En sus comienzos demostró una aptitud especial para la zoología y la botánica, lo que motivó que sus amistades lo comparasen con Darwin; pero estando ya a punto de conseguir una cátedra, interrumpió sus estudios de repente y dirigió todos sus esfuerzos a la química. En este campo, sus investigaciones sobre el espectro de los metales lo catapultaron hasta que consiguió ser miembro de la Royal Society; pero una vez más su carácter sinuoso jugó en su contra y, después de un año ausente de los laboratorios, se asoció a la Oriental Society dando lectura a un estudio referente a las inscripciones jeroglíficas y demóticas de El Kab, facilitándonos así un ejemplo irrefutable de la frivolidad y versatilidad de su gran talento.

Pero hasta el más voluble de los pretendientes se expone a ser cazado al final, y así le sucedió a John Vansittart Smith. Cuanto más se adentraba en la egiptología, más se quedaba impresionado por el inmenso campo que se le abría como investigador y por la sublime importancia de una materia que amenazaba con arrojar cierta luz sobre los primeros vestigios de la civilización humana y sobre el origen de la mayoría de las artes y las ciencias. Estaba tan impresionado Mr. Smith que enseguida se casó con una joven egiptóloga que había escrito sobre la sexta dinastía. Asegurando así una sólida base para sus operaciones, comenzó a recopilar material para una obra que uniría el rigor de Lepsius con la genialidad de Champollion. La preparación de esta obra le obligó a visitar asiduamente las magníficas colecciones egipcias que se encontraban en el Louvre, y en la última de estas visitas fue precisamente cuando se vio envuelto, algo más allá del pasado octubre, en la aventura más extraña y destacada posible.

Los trenes se habían mostrado lentos y el paso del Canal fue acompañado de una borrasca, de manera que llegó a París en un estado de nervios latente y con algo de fiebre. Cuando llegó al Hôtel de France, en la calle Laffitte, se arrojó en el sofá un par de horas, pero al percatarse de que no podía conciliar el sueño a pesar del cansancio acumulado, se decidió a visitar el Louvre para comprobar algunos temas que había venido a solucionar y después cogería el tren nocturno para Dieppe.

Ya decidido, se puso el abrigo, pues el día era frío y lluvioso, e inició su camino por el Bulevar de los Italianos, bajando por la avenida de la Ópera. Una vez dentro del Louvre se sentía en terreno familiar, por lo que se dirigió con rapidez a la colección de papiros que debía consultar.

Ni los admiradores más fervientes de John Vansittart Smith podrían asegurar que se trataba de un hombre atractivo. Su nariz larga y puntiaguda y su prominente barbilla le proporcionaban el mismo carácter agudo y mordaz que distinguía su intelecto. Siempre llevaba erguida la cabeza, como si fuera un pájaro, y los movimientos con los que expresaba sus opiniones y réplicas a lo largo de una conversación también parecían picotazos de pájaro. Mientras estaba allí, con el cuello de su abrigo levantado hasta las orejas, podría haber visto en el reflejo sobre la vitrina de cristal que estaba frente a él que su aspecto era bastante singular, pero solo se dio cuenta de ello, como si de una súbita sacudida se tratase, cuando un inglés parlante exclamó detrás de él en un tono que se escuchó perfectamente:

—¡Qué aspecto tan raro tiene ese hombre!

Nuestro investigador poseía una importante proporción de frívola vanidad en su personalidad, que se manifestaba en una ostentosa despreocupación por cualquier consideración personal. Se mordió los labios, concentrándose en el rollo de papiro, mientras su corazón desbordaba rabia contra cualquier tipo de turista británico.

—Sí —dijo otro—, es realmente un sujeto extraordinario.

—¿Sabes? —observó el que había hablado primero—, parece que este tipo se ha quedado medio momificado a fuerza de observar tantas momias.

—Desde luego, sus facciones son las de un egipcio —añadió el otro.

John Vansittart Smith se giró sobre sus talones, con intención de humillar a sus compatriotas a través de uno o dos comentarios corrosivos. Pero, para su sorpresa y alivio, los dos jóvenes que conversaban se encontraban de espaldas contemplando a uno de los vigilantes del museo, que se ocupaba en sacar el brillo al bronce del otro lado de la sala.

—Carter nos espera en el Palais Royal —dijo uno de los turistas mientras consultaba su reloj. Poco después se fueron con ruidosas pisadas, dejando al estudioso a solas con sus estudios.

«Me gustaría saber a qué llaman estos lenguaraces “facciones de egipcio”», pensó John Vansittart Smith cambiando su posición levemente para echar una mirada al rostro del hombre en cuestión. Se sobresaltó nada más ponerle los ojos encima. Se trataba, sin duda, del mismo tipo de rostro que tan familiar le habían hecho sus estudios. Esos rasgos esculturales uniformes, la frente ancha, la barbilla redondeada y la tez morena eran la réplica perfecta de las innumerables estatuas, de las momias que se encontraban en las vitrinas y de los dibujos que decoraban las paredes de la sala. Era un parecido que iba más lejos de una simple coincidencia. El hombre debía de ser egipcio. Su característica angulosidad de hombros y su estrechez de caderas eran suficientes para identificarlo.

John Vansittart Smith se dirigió al vigilante para hablarle. No era un hombre que brillase por su conversación y le era difícil lograr el tono justo intermedio entre la brusquedad de un superior y la simpatía de un igual. Mientras se le acercaba, el rostro de aquel hombre se le presentaba más claramente, aunque seguía concentrado en su tarea. Cuando fijó la vista en la piel del extraño vigilante, John Vansittart Smith tuvo la repentina impresión de que su aspecto tenía algo de inhumano y sobrenatural. Tenía un brillo vidrioso en sienes y pómulos, como si fuese un pergamino barnizado. No existía señal alguna de poros. No podría imaginarse nadie una gota de sudor sobre aquella piel. Desde la frente a la barbilla, la piel estaba llena de un millón de delicadas arrugas, cruzadas y entrelazadas como si, dejándose llevar, la naturaleza, por un capricho típico de los maoríes, hubiese intentado trazar el dibujo más complicado y extravagante que se pudiera crear.

—Où est la collection de Menfis?[1] —preguntó nuestro investigador, con el aire descuidado de quien busca una pregunta con el único propósito de empezar una conversación.

—C’est là[2] —contestó el hombre en tono seco, señalándole con la cabeza el otro lado de la sala.

—Vous êtes un Egyptien, n’est-ce pas?[3] —le preguntó el inglés.

Nuestro vigilante miró hacia arriba clavando sus oscuros y extraños ojos en su interlocutor. Se trataba de unos ojos vidriosos, con un brillo seco y brumoso que no había visto hasta ahora en ningún ser humano. Mientras fijaba su mirada atenta en ellos, observó en lo más profundo una especie de dramática emoción que ascendía y descendía para terminar en una mirada que contenía a la vez tanto de horror como de odio.

—Non, monsieur; je suis Français.[4]

Aquel hombre dio la vuelta con brusquedad y se encorvó de nuevo, continuando su trabajo de limpieza. El estudioso lo miró asombrado durante unos segundos, se retiró hacia un asiento que estaba en un rincón apartado, detrás de una de las puertas, y empezó a poner en orden las anotaciones sacadas de sus investigaciones entre papiros. Pero sus pensamientos se resistían a volver a su objetivo habitual y se escapaban una ocasión tras otra hacia aquel enigmático vigilante con la cara de esfinge y la piel apergaminada.

«¿Dónde he visto yo antes unos ojos así? —se preguntaba John Vansittart Smith—. Tienen algo de saurio, algo de reptil. Igual que la membrana nictitante de las serpientes —pensó recordando sus estudios de zoología—. Eso es lo que produce ese efecto vidrioso. Pero aún hay algo más. Poseen cierta expresión de vigor, de sabiduría, o al menos así lo interpreto yo, y también de cansancio, un cansancio absoluto… y de una inexpresable desesperación. Tal vez solo sean imaginaciones mías, pero no había recibido nunca una impresión tan fuerte. ¡Por Júpiter! Debo examinarlos otra vez».

Se puso en pie y se paseó por los salones egipcios, pero el hombre que le despertaba tanta curiosidad ya había desaparecido.

Nuestro investigador volvió a sentarse en su tranquilo rincón y continuó con sus notas. Ya había encontrado en los papiros toda la información que buscaba y solo le quedaba anotarla por escrito mientras seguía fresca en su memoria. Por unos instantes el lápiz corrió fluido sobre el papel, pero lentamente las líneas comenzaron a torcerse, las palabras se volvieron borrosas y, al fin, el lápiz cayó al suelo y la cabeza del investigador bajó pesadamente sobre su pecho. Rendido por el largo viaje, se sumió en un sueño tan profundo en su rincón solitario tras la puerta, que ni el ruido metálico que producían los vigilantes, ni las pisadas de los visitantes, ni siquiera el áspero sonido de la campana cuando dio el aviso final de cierre fueron suficientes para poder despertarlo.

Así pues, la penumbra dio paso a la oscuridad, el jolgorio proveniente de la calle de Rivoli aumentó para disminuir después. En la lejana catedral de Notre Dame sonaron las campanadas de medianoche y nuestra figura opaca y solitaria permaneció aún sentada en medio del silencio entre las sombras. Era ya casi la una de la madrugada cuando John Vansittart Smith recobró la conciencia, tras un súbito jadeo y una intensa aspiración. Por unos momentos le surgió la idea de que se había quedado traspuesto en el sillón de lectura de su propia casa.

Pero la luz de la luna penetraba a ratos por aquella ventana sin postigos y, mientras sus ojos recorrían las filas de momias y la interminable fila de estanterías barnizadas, recordó claramente dónde estaba y cómo había llegado a esa situación. No era nervioso. Le atraían las situaciones novelescas, algo típico de su raza. Estiró sus entumecidos miembros, consultó su reloj y se le escapó una carcajada cuando vio la hora que era. Este suceso podría constituir una bonita anécdota que narraría en su próximo trabajo, y que supondría una especie de descanso entre sus graves y aburridas reflexiones. Tenía algo de frío, pero estaba totalmente despierto y recuperado. No era nada sorprendente el hecho de que el vigilante no se hubiera percatado de él, ya que la puerta proyectaba una densa sombra en dirección a su mesa.

Había un extraordinario silencio absoluto. No se podía oír un crujido ni un murmullo, tanto en el interior como en el exterior. Se encontraba solo entre los cadáveres de una extinguida civilización. ¡Qué podía importar el mundo exterior, librado del griterío del siglo XIX en su totalidad! En toda aquella estancia no existía un solo objeto que no hubiese soportado a sus espaldas el paso de unos cuatro mil años. Se encontraban allí los restos que el gran océano del tiempo había podido rescatar de aquel imperio tan lejano. Desde la majestuosa ciudad de Tebas, desde la altiva Luxor, desde los grandes templos de la Heliópolis, desde centenares de tumbas expoliadas, se habían reunido todas aquellas reliquias. Nuestro investigador miró a su alrededor contemplando aquellas mudas figuras que brillaban tenuemente a través de las tinieblas, animadas en otros tiempos por tantos afanes y ahora tan silenciosas, dejándose llevar por un sentimiento de respeto y de profunda meditación. Lo invadió de repente una insólita conciencia de su misma juventud e insignificancia. Recostado en su silla, su soñadora mirada paseó a lo largo de aquellas salas, donde la luz de la luna proyectaba sus plateados rayos, ocupando todo un ala del vasto edificio. Al fin sus ojos se posaron en el resplandor amarillento de una lámpara lejana.

John Vansittart Smith se incorporó en su silla con los nervios a punto de estallar. La luz avanzaba muy despacio hacia él, y se detenía de vez en cuando para después acercarse enseguida con leves sacudidas. El portador de aquella luz se movía sin producir el menor ruido. Ni siquiera se percibía el más mínimo roce de los pies que avanzaban entre aquel profundo silencio. Lo primero que pensó el inglés es que se trataba de unos ladrones. Se acurrucó aún más en su rincón. La luz ya estaba a solo dos salones de distancia. Ahora estaba en la sala contigua y seguía sin oírse sonido alguno. Con una sensación parecida al temblor o al miedo, nuestro investigador descubrió un rostro, un rostro que parecía estar flotando en el aire, detrás del resplandor de la lámpara. El cuerpo se hallaba oculto entre las sombras, pero una luz golpeaba sobre aquel extraño rostro que tenía una cierta expresión de anhelo. No había ninguna posibilidad de error: el brillo metálico de sus ojos y aquella piel cadavérica. Se trataba del vigilante con quien había conversado anteriormente.

La primera intención de Vansittart Smith fue la de acercarse y dirigirle la palabra. Unas cuantas palabras serían suficientes para aclarar la situación, y después lo llevaría, sin duda, hacia alguna de las puerta laterales desde la que pudiese volver a su hotel. Pero cuando el hombre entró en la sala se intuía algo tan clandestino en sus movimientos y algo tan furtivo en sus expresiones que el inglés decidió abandonar su propósito. No se trataba, con toda claridad, de la ronda rutinaria de un funcionario. El sujeto llevaba unas zapatillas con suela de fieltro y caminaba de puntillas lanzando rápidas miradas a un lado y otro, mientras la llama de su lámpara oscilaba bajo el efecto de su agitada respiración.

Vansittart Smith se escondió en silencio en su rincón, mirándolo con gran interés, convencido de que su extraña visita obedecía a algún secreto motivo y que tal vez escondía algún fin siniestro.

No existía la menor vacilación en sus movimientos. Fue con paso ligero y rápido hasta una de las vitrinas grandes, sacó una llave de su bolsillo y abrió la cerradura. Bajó una de las momias de la estantería superior, avanzó unos pasos y la depositó en el suelo con sumo cuidado y diligencia. Puso la lámpara a su lado y empezó a deshacer con sus dedos largos y temblorosos las enceradas telas y los vendajes que la cubrían, poniéndose en cuclillas como hacen los orientales. Mientras se desplegaban las tiras de tela, invadió la sala un fuerte y aromático olor, y con un ruido sordo cayeron en el suelo de mármol unos trozos de madera perfumada y unas especias.

Era evidente para John Vansittart Smith que aquella momia no había sido jamás despojada de su vendaje. Aquella operación le interesó intensamente y la observó con gran curiosidad y emoción. Pero cuando aquella cabeza de cuatro mil años de antigüedad fue desposeída de su última venda, el investigador apenas fue capaz de evitar un grito de asombro. Primero, una cascada de trenzas largas, negras y brillantes, se desparramó en las manos y los brazos del manipulador. Una segunda vuelta al vendaje descubrió una frente estrecha y blanquecina, con cejas arqueadas con delicadeza. En la tercera vuelta surgieron unos luminosos ojos, bordeados con largas pestañas, y una nariz recta, muy bien perfilada, mientras que la cuarta y última enseñó una dulce boca, rebosante y sensual, y una barbilla torneada con un gran encanto. Todo aquel rostro tenía una extraordinaria belleza, a excepción de una mancha irregular en el centro de su frente, de color café. Todo aquello era un hito del arte de embalsamar. Los ojos de Vansittart Smith se iban dilatando mientras la contemplaba, dejando escapar un gemido de satisfacción por su garganta.

Pero el efecto que causó sobre el egiptólogo no era nada en comparación con el que produjo a aquel extraño vigilante. Levantó sus manos al aire, increpó con un hosco martilleo de palabras, y después, arrojándose al suelo junto a la momia, la rodeó entre sus brazos y la besó repetidas veces en los labios y en la frente.

—Ma petite![5] —murmuró en francés—. Ma pauvre petite![6]

Su voz parecía quebrada por la emoción y sus múltiples arrugas se agitaban y retorcían; sin embargo, el investigador pudo observar, a la luz de la lámpara, que los relucientes ojos del vigilante permanecían secos y sin una sola lágrima, como si fuesen dos esferas de acero. Durante unos instantes se quedó allí acostado, con la cara crispada, murmurando y susurrando sobre la bonita cabeza. Luego enseñó una sonrisa de satisfacción, pronunció varias palabras en un idioma irreconocible y se puso en pie con la expresión de energía de alguien que ha estado preparándose para afrontar un titánico esfuerzo.

En medio de la sala existía una vitrina circular con una estupenda colección de anillos egipcios antiguos y de piedras preciosas que al investigador le habían llamado la atención con frecuencia en el pasado. El vigilante fue hasta la vitrina, forzó la cerradura y abrió la puerta. Después puso la lámpara sobre una de las estanterías laterales y, junto a ella, una pequeña jarrita de barro que se sacó de un bolsillo. A continuación tomó un lote de anillos de la vitrina y, con un gesto rudo y algo de ansiedad, empezó a mojarlos uno a uno en el líquido que contenía la jarrita, examinándolos cuidadosamente a continuación bajo la luz de la lámpara. Este primer lote de anillos le produjo una gran desilusión, y volvió a arrojarlos con cierto desprecio dentro de la vitrina. Sacó otro lote. Entre ellos escogió un anillo de metal macizo con un vistoso cristal engarzado y lo sometió también a la prueba del líquido de la jarrita. De repente lanzó un grito de alegría y estiró ambos brazos en un gesto tan impulsivo que derribó la jarrita. El líquido se desparramó por el suelo y viajó hasta los mismos pies de nuestro inglés. El vigilante sacó del pecho un pañuelo rojo y se puso enseguida a limpiar la mancha, siguiendo el líquido hasta un rincón, en donde se encontró de golpe, y cara a cara, con el individuo que le observaba.

—Perdón —dijo John Vansittart Smith con una cortesía superlativa—. He tenido la desgracia de dormirme justo detrás de esa puerta.

—¿Me ha estado usted observando? —le preguntó el vigilante en inglés, con una mirada letal que se dibujaba en su rostro cadavérico.

El investigador no tenía la costumbre de mentir.

—Le confieso —dijo— que he observado sus maniobras y que han despertado mi interés y curiosidad enormemente.

El vigilante sacó un largo cuchillo con la hoja llameante que ocultaba en su pecho.

—Se ha librado usted por muy poco —dijo—. Si le hubiese visto hace diez minutos, se lo habría clavado en el corazón. Aun así, si me toca o se entromete de alguna manera en esto, es usted hombre muerto.

—No tengo ninguna intención de entrometerme en sus asuntos —respondió— Mi presencia aquí puede considerarse totalmente accidental. Lo único que le pido es que sea tan amable de dejarme salir por alguna de las puertas laterales.

Le habló con una serenidad extrema, pues aquel individuo continuaba presionando con la punta del cuchillo la palma de su mano izquierda, como para asegurarse de que aún estaba bien afilado, y su rostro mantenía la misma expresión de maldad.

—Si yo creyera… —dijo—. Pero no…, tal vez no tenga ninguna importancia. ¿Cómo se llama usted?

El inglés le dio su nombre.

—John Vansittart Smith —repitió el vigilante—. ¿El mismo Vansittart Smith que leyó un estudio en Londres sobre El Kab? Leí un informe sobre él. Sus conocimientos sobre el tema son despreciables.

—¡Señor mío! —protestó el egiptólogo.

—Aun así son mejores que los de otros que muestran más pretensiones que las suyas. La piedra angular de nuestra antigua vida en Egipto no está en jeroglíficos o monumentos, a los que ustedes conceden excesiva importancia, sino que se encuentra en nuestra filosofía hermética y en nuestros conocimientos místicos, de los que ustedes saben realmente muy poco o casi nada.

—¡Nuestra antigua vida! —repitió el investigador con los ojos como platos. De pronto exclamó—: ¡Dios mío! ¡Observe el rostro de la momia!

Aquel extraño individuo se volvió y dirigió la luz sobre la momia, dejando escapar, mientras tanto, un grito de dolor. La acción atmosférica ya había destruido todo el delicado arte del embalsamador.

Su piel se había desprendido, sus ojos estaban hundidos dentro de las cuencas, sus labios palidecidos estaban ahora retorcidos bajo los dientes amarillentos, y solamente por aquella mancha marrón de su frente se podía asegurar que se trataba del mismo rostro joven y bello que habían podido disfrutar unos escasos minutos antes.

El hombre agitó otra vez sus manos con espanto y desesperación. Luego, logrando dominarse con un gran esfuerzo, dirigió otra vez sus endurecidos ojos al inglés.

—No importa —dijo con voz quebrada por la emoción—. En realidad, ya no tiene importancia. He venido esta noche aquí con la total determinación de hacer algo. Y lo he hecho ya. Todo lo demás está de sobra. Ya encontré lo que estaba buscando. Se ha roto la antigua maldición. Ya puedo reunirme con ella. ¿Qué me importa su forma inerte si su espíritu me está esperando ahora al otro lado del velo?

—Palabras un tanto exageradas, creo —dijo Vansittart Smith, que cada vez se convencía más de que estaba tratando con un trastornado.

—El tiempo se me echa encima y debo partir… —continuó el vigilante—. Por fin llegó el momento que he estado esperando durante tanto tiempo. Pero antes debo llevarlo a la salida. Venga usted conmigo.

Cogió la lámpara, se marchó de la desordenada sala y llevó con paso firme al investigador a través de las salas dedicadas a los egipcios, a los asirios y a los persas. Al final de esta última sala, abrió una puertecilla en la pared y bajó por una escalera de piedra en forma de caracol. El inglés sintió sobre la frente el frío aire de aquella noche. Se encontró, justo enfrente, una puerta que parecía llevar a la calle. A su derecha había otra puerta abierta que proyectaba en el pasillo un haz de luz amarilla.

—¡Entre aquí! —le ordenó el vigilante.

Vansittart Smith dudó. Creía haber llegado al fin de su aventura. Pero su curiosidad era aún más fuerte que cualquier otra motivación. No era capaz de dejar el asunto sin aclarar, de manera que siguió a su extraño acompañante hasta el interior de la estancia.

Se trataba de un pequeño cuarto, similar a los que suelen destinarse para una portería. La leña ardía en la chimenea. En uno de los laterales había una cama con ruedas; en el otro un amplio sillón de madera y una mesa redonda en el centro, sobre la que todavía se veían unos restos de comida. El investigador advirtió, mirando a su alrededor con un escalofrío intenso, que todos los pequeños detalles de aquella habitación tenían un extraño diseño y que eran, sin duda alguna, un trabajo de artesanía de épocas muy remotas. Los candelabros, las vasijas de la chimenea, los atizadores del fuego, los adornos de las paredes… todos pertenecían a ese tipo de arte que los hombres asociamos con el más añejo de los pasados. Nuestro hombre arrugado y con los ojos velados se sentó en el borde de la cama y pidió a su invitado que se sentase en el sillón.

—A lo mejor fue el destino —dijo en un excelente inglés—. Quizá estaba escrito en algún sitio que dejase tras de mí alguna historia que alertara a los temerarios mortales que hacen frente con su inteligencia a la evolución de la naturaleza. Se lo dejo a su iniciativa. Puede hacer lo que desee con él. Le estoy hablando en este instante con mis pies al borde del umbral de acceso al otro mundo.

»Soy egipcio, como usted ha deducido, pero no un egipcio perteneciente a esa raza de esclavos humillada que habita ahora el Delta del Nilo, sino uno de los supervivientes de aquel pueblo lleno de valor y fuerza que domesticó a los hebreos, que arrojó a los etíopes hasta los desiertos del sur y que construyó los admirables monumentos que despertaron la sorpresa y envidia de todas las generaciones venideras. Nací en el reinado del faraón Tuthmosis, unos mil seiscientos años antes del nacimiento de Cristo. Veo que retrocede usted ante mi presencia… Espere, y podrá comprobar que soy más digno de inspirar lástima que miedo.